第13课 东汉的兴衰 课件+素材

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

第三单元 秦汉时期:

统一多民族国家的建立和巩固

第13课 东汉的兴衰

温故知新

(1)秦始皇和汉武帝建立大一统的方式方法有什么不同?

(2)什么是文景之治?什么是汉武盛世?

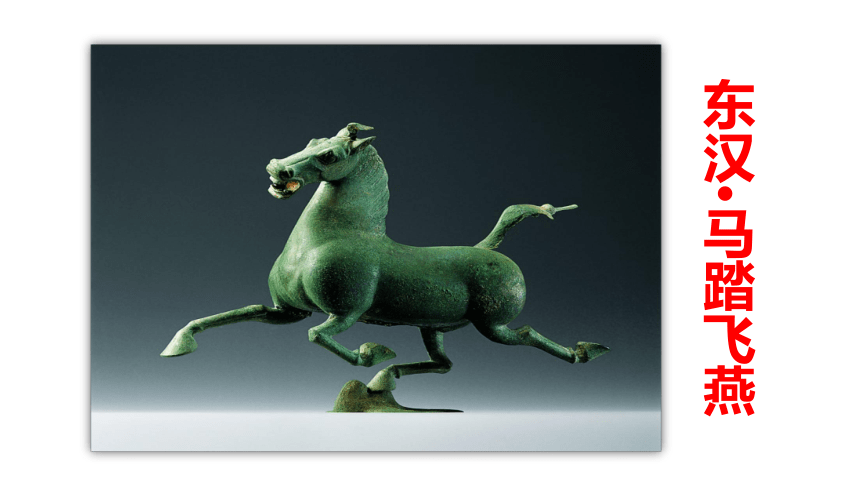

东汉·马踏飞燕

导入新课

同学们,在中国的传统文化当中,马的地位极高,他被看作是龙在地上的化身,所以中国有句话叫做龙马精神,龙马精神讲得就是中华民族自古以来所崇尚的那种积极进取、自强不息的精神,而且在汉代随着抗击北方游牧民族的侵扰和组建骑兵的需要,良马成为了力量的象征。这匹来自东汉的天马,正是反映了那个时代蓬勃向上的时代精神,而我们今天,就将在他的带领下,重走东汉的兴亡路。

一、唯物史观:运用辩证的观点来了解西汉到东汉的过渡的基本史实

二、时空观:了解东汉王朝从建立到衰亡的基本脉络。

三、史料实证:通过对光武中兴原因出现原因分析,认识王朝的兴衰与统治者的治国方略息息相关。从而培养历史唯物主义观点,正确分析历史人物、历史事件。

五、国家情怀:认识历史应该顺应民心,以民为本

教学目标

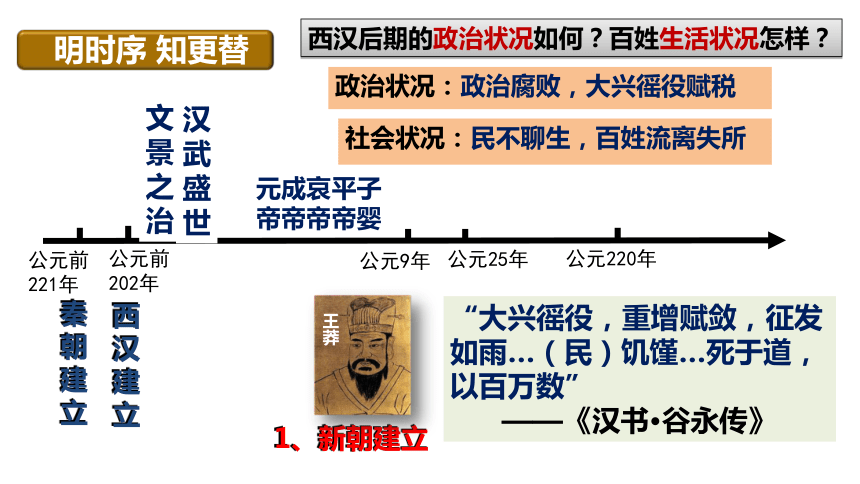

公元前221年

公元25年

公元9年

公元前202年

公元220年

秦

朝

建

立

西

汉

建

立

明时序 知更替

文景之治

汉武盛世

元成哀平子

帝帝帝帝婴

西汉后期的政治状况如何?百姓生活状况怎样?

“大兴徭役,重增赋敛,征发如雨…(民)饥馑…死于道,以百万数”

——《汉书 谷永传》

政治状况:政治腐败,大兴徭役赋税

社会状况:民不聊生,百姓流离失所

1、新朝建立

王莽

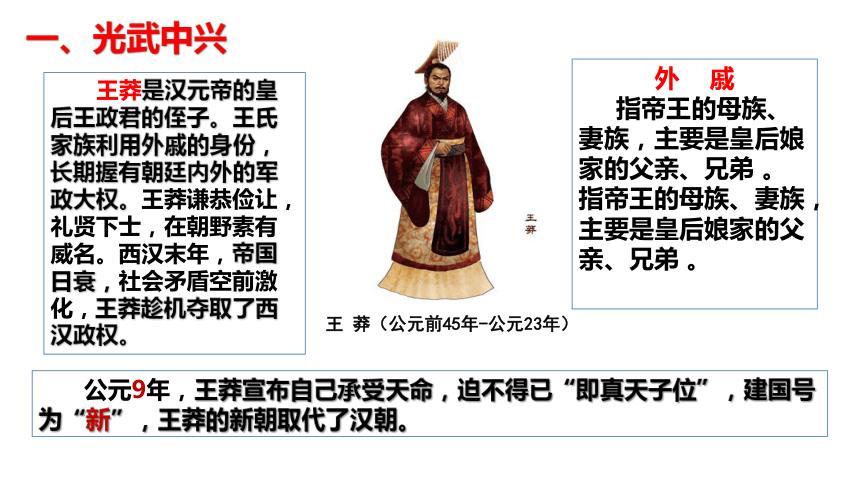

外 戚

指帝王的母族、妻族,主要是皇后娘家的父亲、兄弟 。

指帝王的母族、妻族,主要是皇后娘家的父亲、兄弟 。

王 莽(公元前45年-公元23年)

王莽是汉元帝的皇后王政君的侄子。王氏家族利用外戚的身份,长期握有朝廷内外的军政大权。王莽谦恭俭让,礼贤下士,在朝野素有威名。西汉末年,帝国日衰,社会矛盾空前激化,王莽趁机夺取了西汉政权。

公元9年,王莽宣布自己承受天命,迫不得已“即真天子位”,建国号为“新”,王莽的新朝取代了汉朝。

一、光武中兴

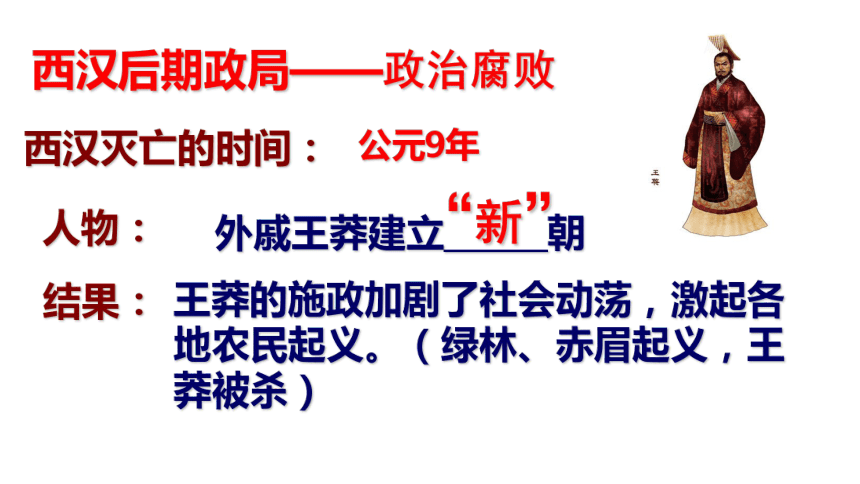

西汉后期政局——政治腐败

西汉灭亡的时间:

人物:

公元9年

外戚王莽建立______朝

结果:

王莽的施政加剧了社会动荡,激起各地农民起义。(绿林、赤眉起义,王莽被杀)

“新”

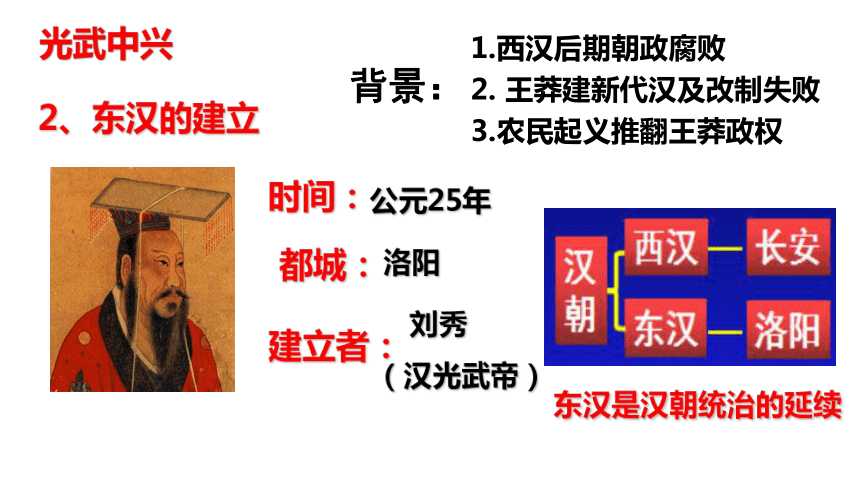

时间:

都城:

建立者:

2、东汉的建立

公元25年

洛阳

刘秀

(汉光武帝)

背景:

1.西汉后期朝政腐败

2. 王莽建新代汉及改制失败

3.农民起义推翻王莽政权

光武中兴

东汉是汉朝统治的延续

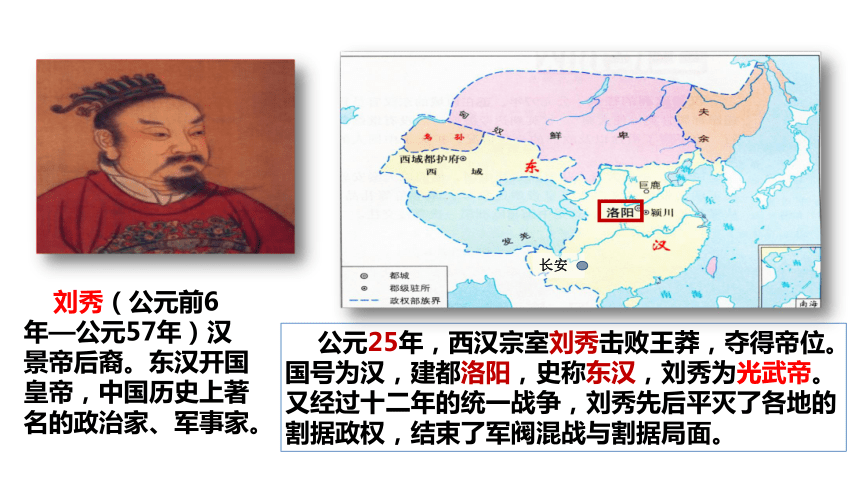

公元25年,西汉宗室刘秀击败王莽,夺得帝位。国号为汉,建都洛阳,史称东汉,刘秀为光武帝。又经过十二年的统一战争,刘秀先后平灭了各地的割据政权,结束了军阀混战与割据局面。

刘秀(公元前6年—公元57年)汉景帝后裔。东汉开国皇帝,中国历史上著名的政治家、军事家。

长安

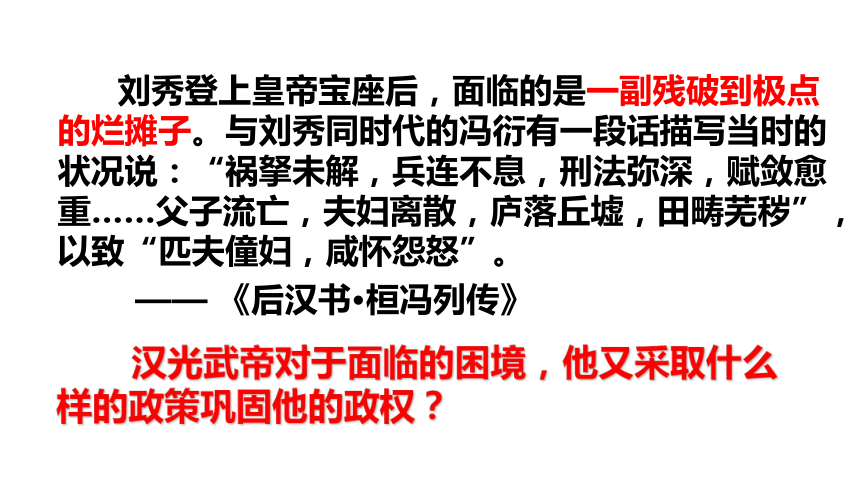

刘秀登上皇帝宝座后,面临的是一副残破到极点的烂摊子。与刘秀同时代的冯衍有一段话描写当时的状况说:“祸拏未解,兵连不息,刑法弥深,赋敛愈重……父子流亡,夫妇离散,庐落丘墟,田畴芜秽”,以致“匹夫僮妇,咸怀怨怒”。

—— 《后汉书·桓冯列传》

汉光武帝对于面临的困境,他又采取什么样的政策巩固他的政权?

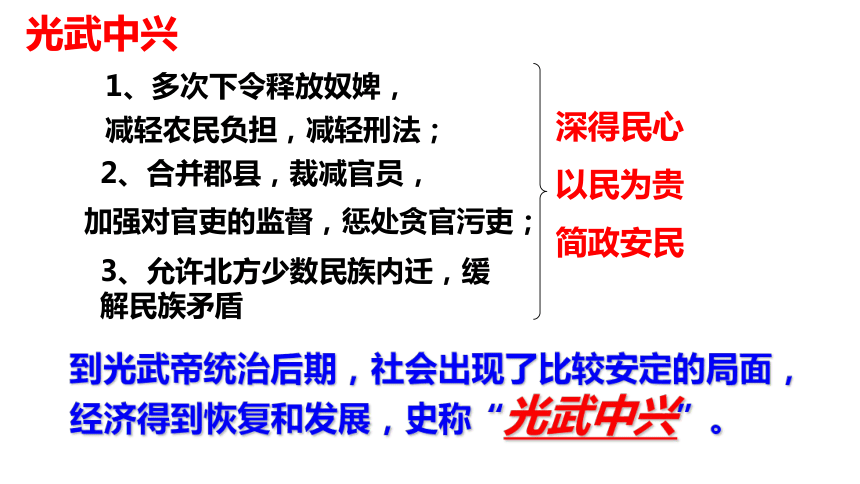

1、多次下令释放奴婢,

减轻农民负担,减轻刑法;

2、合并郡县,裁减官员,

加强对官吏的监督,惩处贪官污吏;

3、允许北方少数民族内迁,缓解民族矛盾

光武中兴

到光武帝统治后期,社会出现了比较安定的局面,经济得到恢复和发展,史称“光武中兴”。

深得民心

以民为贵

简政安民

到光武帝统治后期,社会出现了比较安定的局面,经济得到恢复和发展,史称“光武中兴”。

光武帝措施的影响

《后汉书·刑法志》载,在光武和明帝时期,人民免去了“兵革之祸”,而有“乐生之念”。 光武以后的若干年内,“五谷登衍”,“蚕麦善收”,“吏称其官,民安其业”,出现了“天下安平”的景象。

出土于四川成都,现藏于中国国家博物馆造型滑稽、形象喜乐,体现了政治清明之下,百姓安居乐业的情景。

东汉彩绘陶击鼓说唱俑

光武中兴

背景

措施

影响

东汉初期当时的社会经济和西汉初年相似,都遭到严重破坏,所以当时的统治者的首要任务也是恢复、发展社会经济,巩固新的王朝。

① 多次下令释放奴婢;②减轻农民负担,减轻刑法;③合并郡县,裁减官员;④加强对官吏的监督,惩处贪官污吏⑤允许北方少数民族内迁,缓解民族矛盾。

到光武帝统治后期,社会出现了比较安定的局面,经济得到恢复和发展,史称“光武中兴”。

中国古代的封建王朝,奉行的是一家一姓的“家天下”制度。古代把一个姓氏崛起从而建立国家的过程叫做“兴”,对于刘氏家族来讲,刘邦建立前汉的过程叫做“兴”,刘秀建立后汉的过程叫做“再兴”,即第二次兴起之意。刘氏是中国封建社会历史上唯一的“一姓之再兴”的家族。为表日后刘家江山在刘邦、刘秀之后能够一次又一次的兴起,所以东汉统治者把刘秀建立后汉王朝的过程叫做刘氏江山的—“中兴”,即这不是刘氏江山的最后一次兴起。

结束混乱局面,社会安定繁荣。

(1)统治者都善于吸取前朝灭亡的教训;

(2)调整统治政策,轻徭薄赋;

(3)统治者善于用人;

(4)统治者加强中央集权,维护国家统一,行之有效的政策长期坚持等。

启 示:

维护国家的统一、社会的安定、政策得当、善于用人、发展经济等

对比文景之治与光武中兴,分析两汉时期治世局面出现的共同原因是什么?有何启示?

东汉和帝以下各帝即位年龄

二:外戚宦官交替专权

算一算,这些东汉皇帝即位时的年龄平均是多少?他们的平均寿命是多少?

请你说一说这些皇帝年龄有什么特点?为此能得出什么结论?

皇帝即位均比较年幼,且很多“早逝”,皇位更迭频繁

即位时的年龄平均是:9.5岁

平均寿命是:24岁

外戚是皇帝的母族、妻族,也就是太后和皇后的家族;

宦官是指在宫中服饰皇帝和皇室家族的阉人。

观看视频:思考东汉中后期以后“皇位更迭频繁”的主要原因是什么?

幼主即位,_____临朝

_____专权,皇权旁落

皇帝长大,依靠_____

诛杀_____,夺回皇权

_____弄权,把持朝政

皇帝早逝

太后

外戚

宦官

外戚

宦官

外戚、宦官交替专权后果:

皇权衰弱,朝政混乱、动摇了东汉的统治

外戚宦官交替专权

外戚宦官交替专权

外戚宦官交替专权

翻译:刚正不阿的官员,冤死于道路两旁;

心术不正者,反而升官封侯,享尽荣华富贵

朝政腐败

人民苦难深重

自然灾害频繁

官逼民反

汉顺帝末年,京都流传一首童谣:直如弦,死道边。曲如钩,反封侯。

材料:

(元嘉元年)京师旱。任城、梁国饥,民相食。

(永兴二年)蝗灾为害,五谷不登,人无宿储。

——《后汉书》卷七《孝桓帝纪》

东汉衰败

1、土地兼并严重

2、著名官僚宗族世代把持政权

3、大地主富有、拥有私人武装

原因:皇权衰弱、朝政混乱

4、农民起义爆发(黄巾大起义)

表现

外戚

张角创立了宗教组织——太平道,他以宗教为形式,以免费行医治病为手段,组织了义军三四十万,编成了36方,各设统帅,在衙门上标记“甲子”,作为将来的攻击目标和进攻时间,并向群众广为宣传黄巾军的预言:“苍天已死,黄天当立。岁在甲子,天下大吉。”

黄巾起义的特点

有组织;有准备

三、黄巾起义

时 间:公元184年

领导人:张角(太平道的创始人)

原 因:朝政腐败,自然灾害频繁,人民苦难深重

结 果:起义被镇压

影 响:沉重打击东汉的统治,中央政权名存实亡

——有组织、有准备的农民起义

州牧割据: 为了镇压黄巾起事,朝廷改刺史为州牧,令各地州牧掌握兵权,州牧拥兵自重。此后各州牧又互相兼并,已形成州牧割据局面,加速了东汉王朝的瓦解。

黄巾起义沉重打击了东汉统治,地方州郡乱作一团。

东汉王朝为加强对地方的统治,改刺史为州牧。

州牧割据,

加速东汉王朝瓦解

公元220年,

曹丕建立魏国。东汉灭亡。

光武中兴

外戚宦官专权

黄巾起义

千古兴亡多少事?悠悠。不尽长江滚滚流。

——南宋 辛弃疾

公元25年

东汉建立

公元220年,曹丕废汉献帝,东汉灭亡

兴

亡

你从东汉的兴亡中吸取到哪些历史经验和教训?

1、成由简、败由奢;

2、得民心者得天下,统治者要顺应民心;

3、要善于调整政策;

课堂小结

1.“光武中兴”出现原因及影响

2.外戚宦官交替专权的背景及弊端

3.黄巾起义背景、特点及影响

1.东汉刘秀统治时期,政治清明,国力强盛,史称( )

A.光武中兴 B.文景之治

C.贞观之治 D.开元盛世

A

课堂练习

2.下列关于东汉中后期政治局面,说法正确的是( )

①外戚宦官交替专权 ②人民生活贫困

③时局动荡不安 ④农民起义一触即发

A.①②③④ B.①②③

C.②③④ D.①③④

A

3.东汉中期以后,中央政权的典型特征是( )

A.地方豪强独霸一方 B.朝中大将篡夺皇位

C.外戚宦官交替专权 D.农民起义风起云涌

4.下列关于东汉黄巾起义和秦末陈胜吴广起义相同点的说法错误的一项是( )

A.当时的社会统治非常黑暗

B.起义前都进行了精心的准备

C.都遭到统治者的残酷镇压

D.都使当时的统治者一蹶不振

B

C

第三单元 秦汉时期:

统一多民族国家的建立和巩固

第13课 东汉的兴衰

温故知新

(1)秦始皇和汉武帝建立大一统的方式方法有什么不同?

(2)什么是文景之治?什么是汉武盛世?

东汉·马踏飞燕

导入新课

同学们,在中国的传统文化当中,马的地位极高,他被看作是龙在地上的化身,所以中国有句话叫做龙马精神,龙马精神讲得就是中华民族自古以来所崇尚的那种积极进取、自强不息的精神,而且在汉代随着抗击北方游牧民族的侵扰和组建骑兵的需要,良马成为了力量的象征。这匹来自东汉的天马,正是反映了那个时代蓬勃向上的时代精神,而我们今天,就将在他的带领下,重走东汉的兴亡路。

一、唯物史观:运用辩证的观点来了解西汉到东汉的过渡的基本史实

二、时空观:了解东汉王朝从建立到衰亡的基本脉络。

三、史料实证:通过对光武中兴原因出现原因分析,认识王朝的兴衰与统治者的治国方略息息相关。从而培养历史唯物主义观点,正确分析历史人物、历史事件。

五、国家情怀:认识历史应该顺应民心,以民为本

教学目标

公元前221年

公元25年

公元9年

公元前202年

公元220年

秦

朝

建

立

西

汉

建

立

明时序 知更替

文景之治

汉武盛世

元成哀平子

帝帝帝帝婴

西汉后期的政治状况如何?百姓生活状况怎样?

“大兴徭役,重增赋敛,征发如雨…(民)饥馑…死于道,以百万数”

——《汉书 谷永传》

政治状况:政治腐败,大兴徭役赋税

社会状况:民不聊生,百姓流离失所

1、新朝建立

王莽

外 戚

指帝王的母族、妻族,主要是皇后娘家的父亲、兄弟 。

指帝王的母族、妻族,主要是皇后娘家的父亲、兄弟 。

王 莽(公元前45年-公元23年)

王莽是汉元帝的皇后王政君的侄子。王氏家族利用外戚的身份,长期握有朝廷内外的军政大权。王莽谦恭俭让,礼贤下士,在朝野素有威名。西汉末年,帝国日衰,社会矛盾空前激化,王莽趁机夺取了西汉政权。

公元9年,王莽宣布自己承受天命,迫不得已“即真天子位”,建国号为“新”,王莽的新朝取代了汉朝。

一、光武中兴

西汉后期政局——政治腐败

西汉灭亡的时间:

人物:

公元9年

外戚王莽建立______朝

结果:

王莽的施政加剧了社会动荡,激起各地农民起义。(绿林、赤眉起义,王莽被杀)

“新”

时间:

都城:

建立者:

2、东汉的建立

公元25年

洛阳

刘秀

(汉光武帝)

背景:

1.西汉后期朝政腐败

2. 王莽建新代汉及改制失败

3.农民起义推翻王莽政权

光武中兴

东汉是汉朝统治的延续

公元25年,西汉宗室刘秀击败王莽,夺得帝位。国号为汉,建都洛阳,史称东汉,刘秀为光武帝。又经过十二年的统一战争,刘秀先后平灭了各地的割据政权,结束了军阀混战与割据局面。

刘秀(公元前6年—公元57年)汉景帝后裔。东汉开国皇帝,中国历史上著名的政治家、军事家。

长安

刘秀登上皇帝宝座后,面临的是一副残破到极点的烂摊子。与刘秀同时代的冯衍有一段话描写当时的状况说:“祸拏未解,兵连不息,刑法弥深,赋敛愈重……父子流亡,夫妇离散,庐落丘墟,田畴芜秽”,以致“匹夫僮妇,咸怀怨怒”。

—— 《后汉书·桓冯列传》

汉光武帝对于面临的困境,他又采取什么样的政策巩固他的政权?

1、多次下令释放奴婢,

减轻农民负担,减轻刑法;

2、合并郡县,裁减官员,

加强对官吏的监督,惩处贪官污吏;

3、允许北方少数民族内迁,缓解民族矛盾

光武中兴

到光武帝统治后期,社会出现了比较安定的局面,经济得到恢复和发展,史称“光武中兴”。

深得民心

以民为贵

简政安民

到光武帝统治后期,社会出现了比较安定的局面,经济得到恢复和发展,史称“光武中兴”。

光武帝措施的影响

《后汉书·刑法志》载,在光武和明帝时期,人民免去了“兵革之祸”,而有“乐生之念”。 光武以后的若干年内,“五谷登衍”,“蚕麦善收”,“吏称其官,民安其业”,出现了“天下安平”的景象。

出土于四川成都,现藏于中国国家博物馆造型滑稽、形象喜乐,体现了政治清明之下,百姓安居乐业的情景。

东汉彩绘陶击鼓说唱俑

光武中兴

背景

措施

影响

东汉初期当时的社会经济和西汉初年相似,都遭到严重破坏,所以当时的统治者的首要任务也是恢复、发展社会经济,巩固新的王朝。

① 多次下令释放奴婢;②减轻农民负担,减轻刑法;③合并郡县,裁减官员;④加强对官吏的监督,惩处贪官污吏⑤允许北方少数民族内迁,缓解民族矛盾。

到光武帝统治后期,社会出现了比较安定的局面,经济得到恢复和发展,史称“光武中兴”。

中国古代的封建王朝,奉行的是一家一姓的“家天下”制度。古代把一个姓氏崛起从而建立国家的过程叫做“兴”,对于刘氏家族来讲,刘邦建立前汉的过程叫做“兴”,刘秀建立后汉的过程叫做“再兴”,即第二次兴起之意。刘氏是中国封建社会历史上唯一的“一姓之再兴”的家族。为表日后刘家江山在刘邦、刘秀之后能够一次又一次的兴起,所以东汉统治者把刘秀建立后汉王朝的过程叫做刘氏江山的—“中兴”,即这不是刘氏江山的最后一次兴起。

结束混乱局面,社会安定繁荣。

(1)统治者都善于吸取前朝灭亡的教训;

(2)调整统治政策,轻徭薄赋;

(3)统治者善于用人;

(4)统治者加强中央集权,维护国家统一,行之有效的政策长期坚持等。

启 示:

维护国家的统一、社会的安定、政策得当、善于用人、发展经济等

对比文景之治与光武中兴,分析两汉时期治世局面出现的共同原因是什么?有何启示?

东汉和帝以下各帝即位年龄

二:外戚宦官交替专权

算一算,这些东汉皇帝即位时的年龄平均是多少?他们的平均寿命是多少?

请你说一说这些皇帝年龄有什么特点?为此能得出什么结论?

皇帝即位均比较年幼,且很多“早逝”,皇位更迭频繁

即位时的年龄平均是:9.5岁

平均寿命是:24岁

外戚是皇帝的母族、妻族,也就是太后和皇后的家族;

宦官是指在宫中服饰皇帝和皇室家族的阉人。

观看视频:思考东汉中后期以后“皇位更迭频繁”的主要原因是什么?

幼主即位,_____临朝

_____专权,皇权旁落

皇帝长大,依靠_____

诛杀_____,夺回皇权

_____弄权,把持朝政

皇帝早逝

太后

外戚

宦官

外戚

宦官

外戚、宦官交替专权后果:

皇权衰弱,朝政混乱、动摇了东汉的统治

外戚宦官交替专权

外戚宦官交替专权

外戚宦官交替专权

翻译:刚正不阿的官员,冤死于道路两旁;

心术不正者,反而升官封侯,享尽荣华富贵

朝政腐败

人民苦难深重

自然灾害频繁

官逼民反

汉顺帝末年,京都流传一首童谣:直如弦,死道边。曲如钩,反封侯。

材料:

(元嘉元年)京师旱。任城、梁国饥,民相食。

(永兴二年)蝗灾为害,五谷不登,人无宿储。

——《后汉书》卷七《孝桓帝纪》

东汉衰败

1、土地兼并严重

2、著名官僚宗族世代把持政权

3、大地主富有、拥有私人武装

原因:皇权衰弱、朝政混乱

4、农民起义爆发(黄巾大起义)

表现

外戚

张角创立了宗教组织——太平道,他以宗教为形式,以免费行医治病为手段,组织了义军三四十万,编成了36方,各设统帅,在衙门上标记“甲子”,作为将来的攻击目标和进攻时间,并向群众广为宣传黄巾军的预言:“苍天已死,黄天当立。岁在甲子,天下大吉。”

黄巾起义的特点

有组织;有准备

三、黄巾起义

时 间:公元184年

领导人:张角(太平道的创始人)

原 因:朝政腐败,自然灾害频繁,人民苦难深重

结 果:起义被镇压

影 响:沉重打击东汉的统治,中央政权名存实亡

——有组织、有准备的农民起义

州牧割据: 为了镇压黄巾起事,朝廷改刺史为州牧,令各地州牧掌握兵权,州牧拥兵自重。此后各州牧又互相兼并,已形成州牧割据局面,加速了东汉王朝的瓦解。

黄巾起义沉重打击了东汉统治,地方州郡乱作一团。

东汉王朝为加强对地方的统治,改刺史为州牧。

州牧割据,

加速东汉王朝瓦解

公元220年,

曹丕建立魏国。东汉灭亡。

光武中兴

外戚宦官专权

黄巾起义

千古兴亡多少事?悠悠。不尽长江滚滚流。

——南宋 辛弃疾

公元25年

东汉建立

公元220年,曹丕废汉献帝,东汉灭亡

兴

亡

你从东汉的兴亡中吸取到哪些历史经验和教训?

1、成由简、败由奢;

2、得民心者得天下,统治者要顺应民心;

3、要善于调整政策;

课堂小结

1.“光武中兴”出现原因及影响

2.外戚宦官交替专权的背景及弊端

3.黄巾起义背景、特点及影响

1.东汉刘秀统治时期,政治清明,国力强盛,史称( )

A.光武中兴 B.文景之治

C.贞观之治 D.开元盛世

A

课堂练习

2.下列关于东汉中后期政治局面,说法正确的是( )

①外戚宦官交替专权 ②人民生活贫困

③时局动荡不安 ④农民起义一触即发

A.①②③④ B.①②③

C.②③④ D.①③④

A

3.东汉中期以后,中央政权的典型特征是( )

A.地方豪强独霸一方 B.朝中大将篡夺皇位

C.外戚宦官交替专权 D.农民起义风起云涌

4.下列关于东汉黄巾起义和秦末陈胜吴广起义相同点的说法错误的一项是( )

A.当时的社会统治非常黑暗

B.起义前都进行了精心的准备

C.都遭到统治者的残酷镇压

D.都使当时的统治者一蹶不振

B

C

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史