【核心素养目标】第7讲 隋唐制度的变化与创新 复习课教案(表格式)2014届高考一轮复习

文档属性

| 名称 | 【核心素养目标】第7讲 隋唐制度的变化与创新 复习课教案(表格式)2014届高考一轮复习 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 666.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-11-20 08:44:28 | ||

图片预览

文档简介

第7讲 《隋唐制度的变化与创新》教学设计

一、教材分析

本课是部编本《中外历史纲要(上)》第二单元第7课《隋唐制度的变化与创新》,本课涉及从秦朝三公九卿到汉朝中外朝制度、魏晋三省出现到隋唐三省六部制完善,将决策、审核、执行分归三省,相权一分为三且在一定程度上限制君权,使得在“君主集权”的框架下也蕴含了部分“民主”,行政体系更加完善;中国封建政治制度逐渐走向成熟。此后历朝基本沿袭了这种制度。在中国古代政治制度建设中具有承上启下的地位。

二、教学目标与核心素养

1. 唯物史观:通过阅读教师出示的史料,并加以对比,全面、客观地认识从秦汉到隋唐中枢政府机构演变规律,学会辩证地看待三省六部制完善的双重性。2.时空观念:运时空定位,了解汉代、魏晋南北朝、隋唐时期的政治制度的变化;3.史料实证:通过历史图片和历史资料提出问题、设置悬念,解读印证魏晋南北朝及隋唐政治制度演变的特点及影响,提高学生探究分析历史问题的能力。4.史料分析:理解制度的变化及创新是加强君主专制和中央集权的重要手段,进入培养学生的历史解释和历史理解能力。5.家国情怀:感受中国古代的政治智慧及其对后世的借鉴作用,联系当今中国特色社会主义制度的创新性与先进性,涵养学生的家国情怀,培养对中国特色社会主义制度创新的自豪感。

三、教学重点和难点

1.教学重点:三省六部制的形成及特点与影响。2.教学难点:分析隋唐时期制度的变化和创新之处。

四、教学资源和教学方法

1.教学资源:历史图片 史料 多媒体2.教学方法:合作探究法、材料分析法、讲授法

五、教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

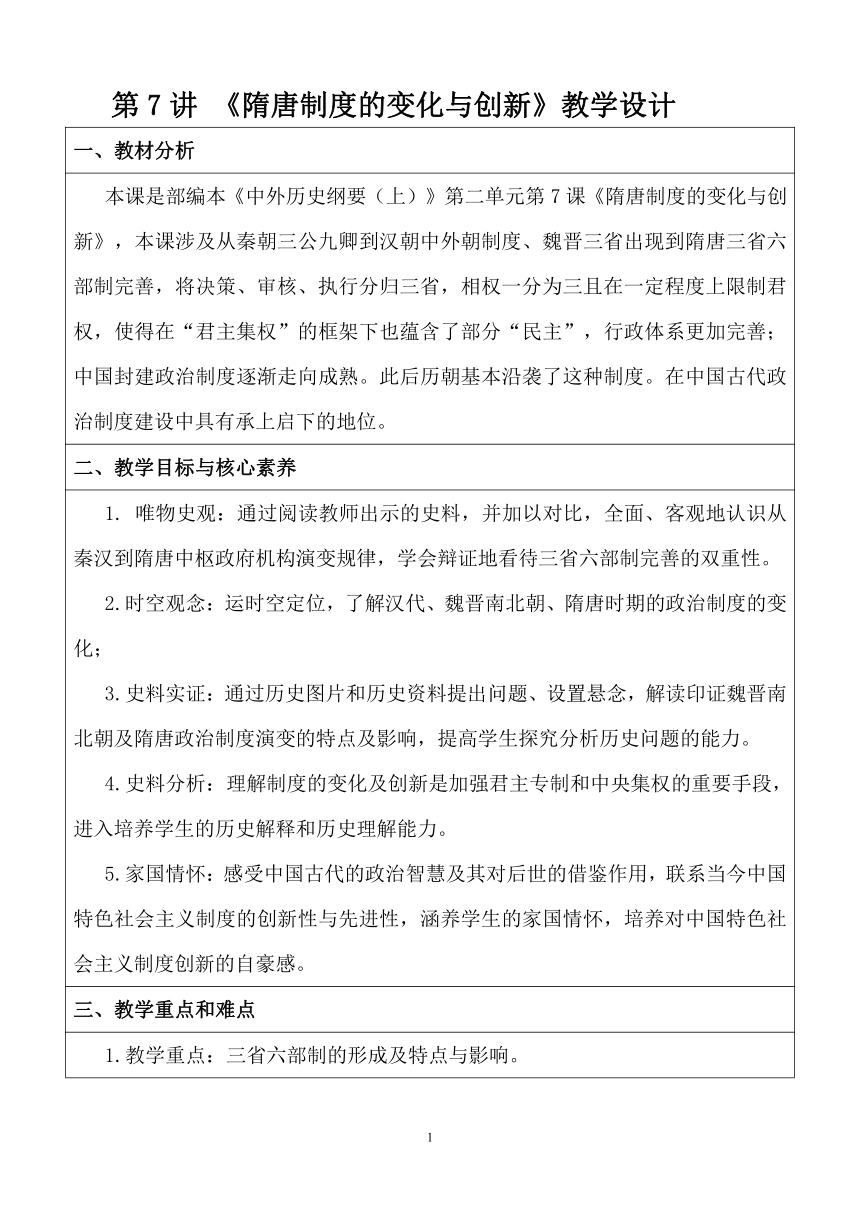

导入新课 考情分析 结合教师所给图片,了解历年考点,认真思考问题。 激发学生对本课的重点知识,了解本课的学习内容。

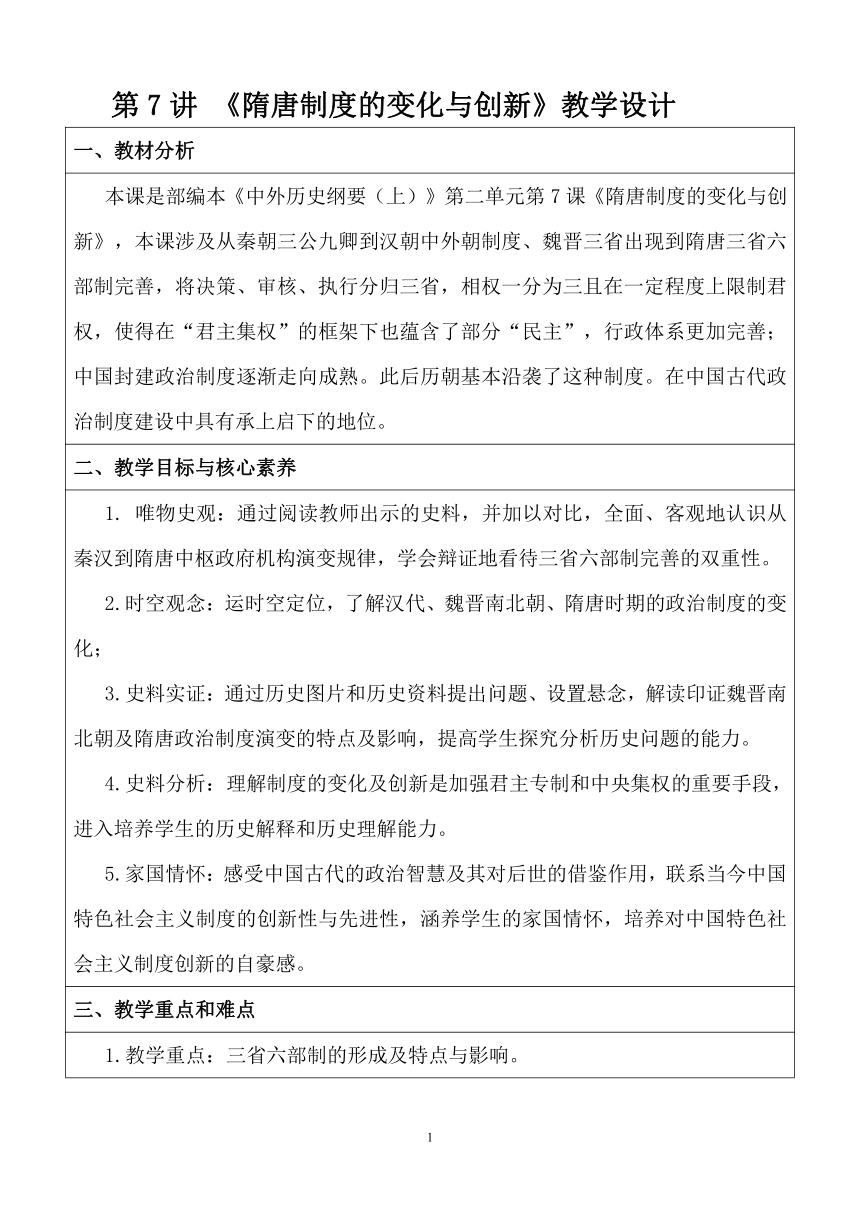

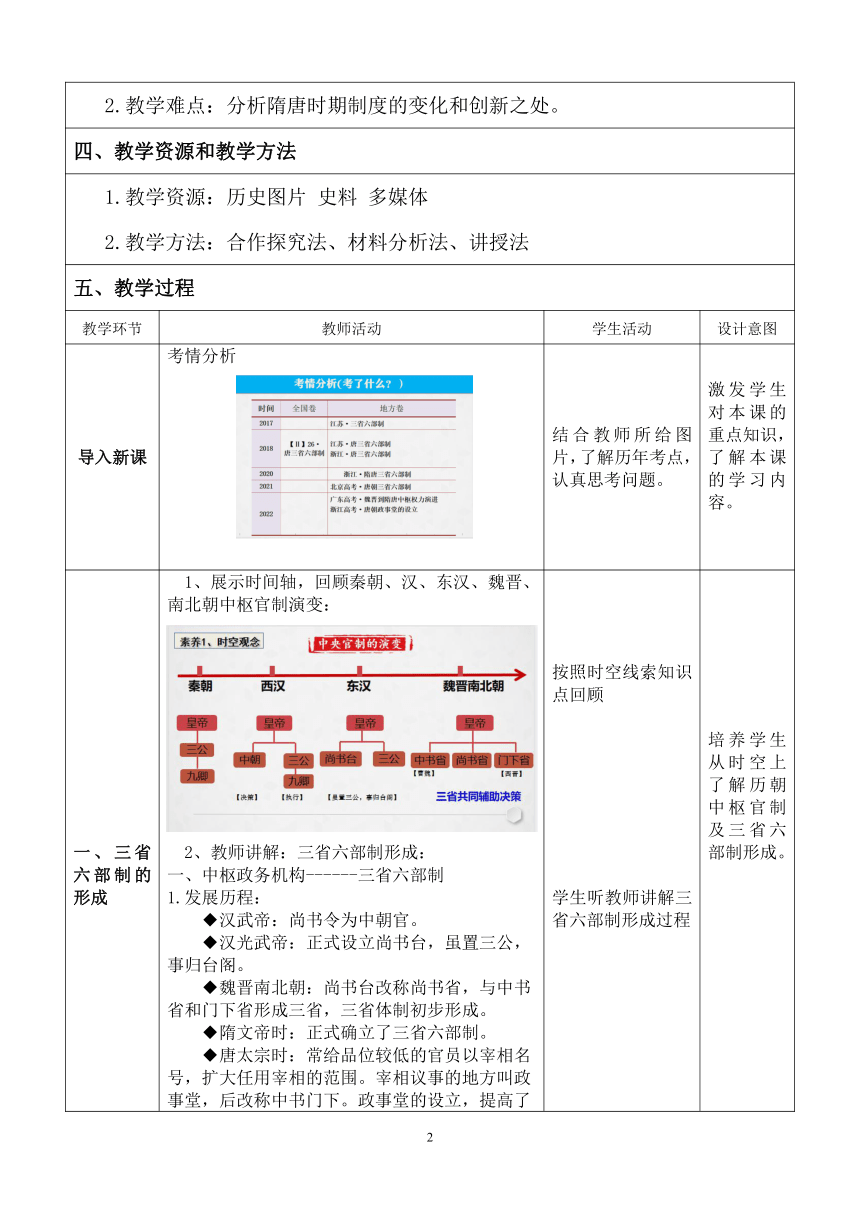

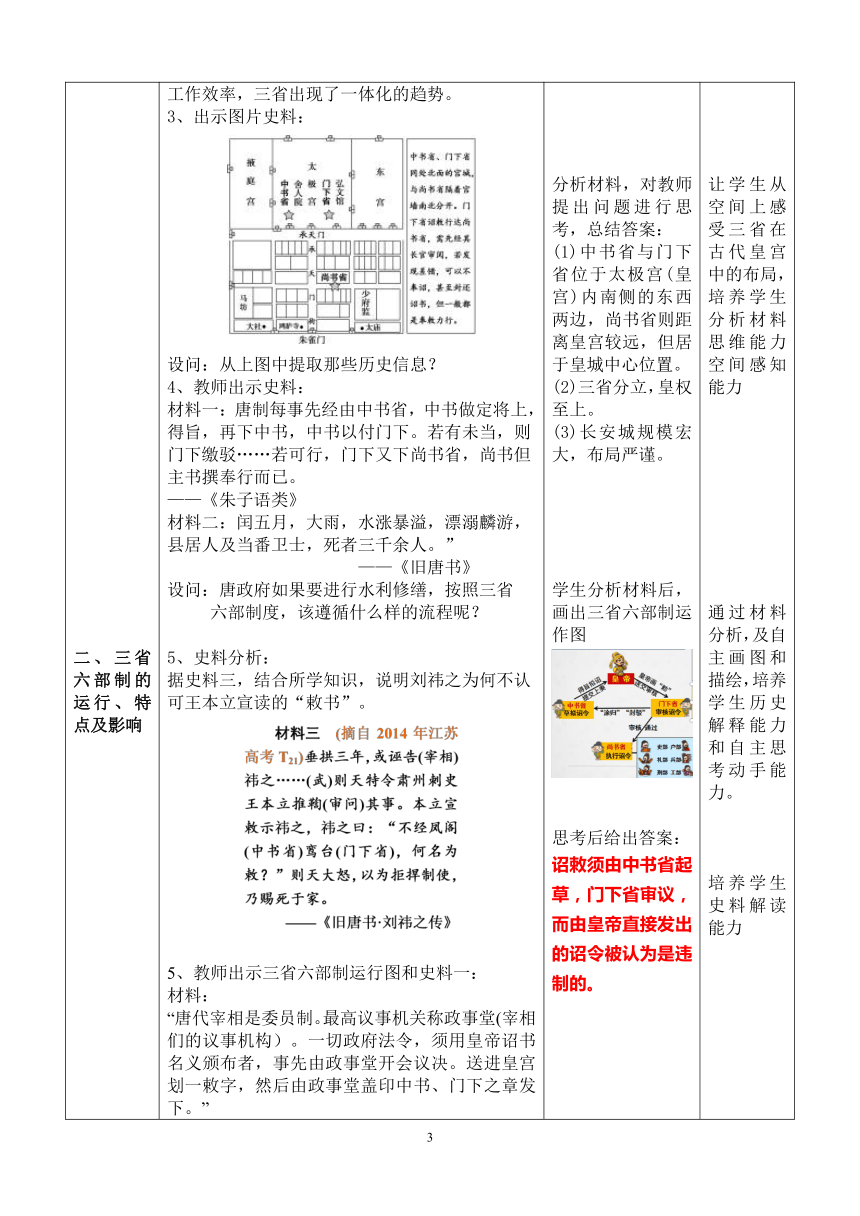

一、三省六部制的形成二、三省六部制的运行、特点及影响三、中国古代从汉到唐中枢机构演进情感升华巩固练习 展示时间轴,回顾秦朝、汉、东汉、魏晋、南北朝中枢官制演变:2、教师讲解:三省六部制形成:中枢政务机构------三省六部制1.发展历程: ◆汉武帝:尚书令为中朝官。 ◆汉光武帝:正式设立尚书台,虽置三公,事归台阁。 ◆魏晋南北朝:尚书台改称尚书省,与中书省和门下省形成三省,三省体制初步形成。 ◆隋文帝时:正式确立了三省六部制。 ◆唐太宗时:常给品位较低的官员以宰相名号,扩大任用宰相的范围。宰相议事的地方叫政事堂,后改称中书门下。政事堂的设立,提高了工作效率,三省出现了一体化的趋势。3、出示图片史料:设问:从上图中提取那些历史信息?教师出示史料:材料一:唐制每事先经由中书省,中书做定将上,得旨,再下中书,中书以付门下。若有未当,则门下缴驳……若可行,门下又下尚书省,尚书但主书撰奉行而已。——《朱子语类》材料二:闰五月,大雨,水涨暴溢,漂溺麟游,县居人及当番卫士,死者三千余人。” ——《旧唐书》设问:唐政府如果要进行水利修缮,按照三省 六部制度,该遵循什么样的流程呢?5、史料分析:据史料三,结合所学知识,说明刘祎之为何不认可王本立宣读的“敕书”。 材料三 (摘自2014年江苏高考T21)垂拱三年,或诬告(宰相)祎之……(武)则天特令肃州刺史王本立推鞫(审问)其事。本立宣敕示祎之,祎之曰:“不经凤阁(中书省)鸾台(门下省),何名为敕?”则天大怒,以为拒捍制使,乃赐死于家。

——《旧唐书·刘祎之传》

教师出示三省六部制运行图和史料一:材料:“唐代宰相是委员制。最高议事机关称政事堂(宰相们的议事机构)。一切政府法令,须用皇帝诏书名义颁布者,事先由政事堂开会议决。送进皇宫划一敕字,然后由政事堂盖印中书、门下之章发下。” ——钱穆《国史新论》讨论:三省六部制特点?史料分析:三省六部制的影响材料一:唐制,每事先经由中书省,中书做定将上,得旨,再下中书,中书以付门下。或存未当,则门下缴驳,又还中书又将上,得者再下中书,中书又门下。若事可行,门下又下尚书省,尚书但主书撰“奉行”而已。 ——朱熹《朱子语类》材料二:其后又置政事堂,盖以中书出诏令、门下掌封驳,日有争论,纷纭不决,故使两省先于政事堂议定,然后奏闻。材料三:凡军国大事、则中书舍人各执所见,杂署其名,谓之五花判事。中书侍郎、中书令省审之,给事中、黄门侍郎驳正之。上始申明旧制,由是鲜有败事。出示中国古代从汉至唐中枢机构的演变表,完善表格史料探究:史料呈现史料 (汉)武帝重用内朝尚书,夺宰相权。下逮(南朝时)宋、齐,尚书、中书、侍中三者皆为辅臣。唐代中央最高机关,依然是魏、晋以来的尚书、中书、门下三省。但三省的长官现在已是正式的宰相,而非帝王之私属。古代的宰相权,现在是析而为三。——摘编自钱穆《国史大纲》问题:据史料,概括汉、魏晋、唐三个时期中枢机构的演变,结合所学,指出历代封建王朝不断调控中枢权力的基本策略。展示习近平中共十九大报告关于制度建设的相关讲话:必须坚持和完善中国特色社会主义制度,不断推进国家治理体系和治理能力现代化,坚决破除一切不合时宜的思想观念和体制机制弊端,突破利益固化的藩篱,吸收人类文明有益成果,构建系统完备、科学规范、运行有效的制度体系,充分发挥我国社会主义制度优越性。 ——2017年10月18日,中共十九大报告1.(2022·浙江高考)唐初,三省长官是当然的宰相,他们常在政事堂共商国家大事。后来,皇帝又时而指定某些级别略低的官员参加政事堂会议,这些人事实上已加入宰相集团。会议所作决议以文字形式报呈皇帝批准,付外执行。皇帝此举的主要目的是( ) A.调整好中央与地方的关系 B.将知识分子引入统治集团 C.集思广益以减少决策失误 D.分散相权以强化君主权力2.(2020·浙江高考)唐朝自太宗时起,有了以他官为宰相的记载。一些官员以“参议朝政”“参知政事”等名号预宰相事;一些元老重臣则以“平章事”或“同三品”等名号参与决策。唐代的宰相是一个集体,宰相议政办公的地方就是政事堂。政事堂的设立,反映了( )A.相权有所分散 B.官僚政治趋向贵族化C.“外朝”参议要政 D.政治决策走向透明开放 按照时空线索知识点回顾学生听教师讲解三省六部制形成过程分析材料,对教师提出问题进行思考,总结答案:(1)中书省与门下省位于太极宫(皇宫)内南侧的东西两边,尚书省则距离皇宫较远,但居于皇城中心位置。(2)三省分立,皇权至上。(3)长安城规模宏大,布局严谨。学生分析材料后,画出三省六部制运作图思考后给出答案:诏敕须由中书省起草,门下省审议,而由皇帝直接发出的诏令被认为是违制的。分析材料,讨论三省六部制特点,总结答案。相权三分,相互制约;分工明确,提高行政效率。分散相权,加强皇权。节制君权。学生分析史料,归纳三省六部制的影响:①相互牵制,削弱了相权,加强了君权;②分工明确,提高了行政效率,减少决策失误;③是我国官制史上的重大变革,标志着封建政治制度的成熟。此后历朝基本沿袭了这种制度。④随着君主专制中央集权的恶性发展或朝政腐败,权力失去制约和平衡,三省六部制也失去维护封建统治的积极作用。自主学习完善表格,再次梳理中枢机构的演变。根据史料,得出历代王朝不断调控中枢权利的基本策略:分散相权;权力制衡。学生感受中国特色社会主义制度的优越性自主训练,学生讲解 培养学生从时空上了解历朝中枢官制及三省六部制形成。让学生从空间上感受三省在古代皇宫中的布局,培养学生分析材料思维能力空间感知能力通过材料分析,及自主画图和描绘,培养学生历史解释能力和自主思考动手能力。培养学生史料解读能力培养学生合作探究能力运用教材知识、材料,丰富学生的知识结构,同时运用史料分析三省六部制影响自主学习能力和归纳能力提升培养学生史料探究能力涵养家国情怀:制度自信和不断创新的精神。高考题训练,掌握考点,巩固基础知识

板书设计:一、中枢官制的演变二、三省六部制1、发展历程2、三省六部制的运作3、三省六部制的特点4、三省六部制的影响三、中国古代从汉到唐中枢机构演进

教学反思:本课内容较多,以中枢官制的演变为线索,主要采用材料和图片帮助学生理解、梳理知识点,注意引导学生解读材料,培养学生史料实证和历史解释素养的培养。

PAGE

一、教材分析

本课是部编本《中外历史纲要(上)》第二单元第7课《隋唐制度的变化与创新》,本课涉及从秦朝三公九卿到汉朝中外朝制度、魏晋三省出现到隋唐三省六部制完善,将决策、审核、执行分归三省,相权一分为三且在一定程度上限制君权,使得在“君主集权”的框架下也蕴含了部分“民主”,行政体系更加完善;中国封建政治制度逐渐走向成熟。此后历朝基本沿袭了这种制度。在中国古代政治制度建设中具有承上启下的地位。

二、教学目标与核心素养

1. 唯物史观:通过阅读教师出示的史料,并加以对比,全面、客观地认识从秦汉到隋唐中枢政府机构演变规律,学会辩证地看待三省六部制完善的双重性。2.时空观念:运时空定位,了解汉代、魏晋南北朝、隋唐时期的政治制度的变化;3.史料实证:通过历史图片和历史资料提出问题、设置悬念,解读印证魏晋南北朝及隋唐政治制度演变的特点及影响,提高学生探究分析历史问题的能力。4.史料分析:理解制度的变化及创新是加强君主专制和中央集权的重要手段,进入培养学生的历史解释和历史理解能力。5.家国情怀:感受中国古代的政治智慧及其对后世的借鉴作用,联系当今中国特色社会主义制度的创新性与先进性,涵养学生的家国情怀,培养对中国特色社会主义制度创新的自豪感。

三、教学重点和难点

1.教学重点:三省六部制的形成及特点与影响。2.教学难点:分析隋唐时期制度的变化和创新之处。

四、教学资源和教学方法

1.教学资源:历史图片 史料 多媒体2.教学方法:合作探究法、材料分析法、讲授法

五、教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

导入新课 考情分析 结合教师所给图片,了解历年考点,认真思考问题。 激发学生对本课的重点知识,了解本课的学习内容。

一、三省六部制的形成二、三省六部制的运行、特点及影响三、中国古代从汉到唐中枢机构演进情感升华巩固练习 展示时间轴,回顾秦朝、汉、东汉、魏晋、南北朝中枢官制演变:2、教师讲解:三省六部制形成:中枢政务机构------三省六部制1.发展历程: ◆汉武帝:尚书令为中朝官。 ◆汉光武帝:正式设立尚书台,虽置三公,事归台阁。 ◆魏晋南北朝:尚书台改称尚书省,与中书省和门下省形成三省,三省体制初步形成。 ◆隋文帝时:正式确立了三省六部制。 ◆唐太宗时:常给品位较低的官员以宰相名号,扩大任用宰相的范围。宰相议事的地方叫政事堂,后改称中书门下。政事堂的设立,提高了工作效率,三省出现了一体化的趋势。3、出示图片史料:设问:从上图中提取那些历史信息?教师出示史料:材料一:唐制每事先经由中书省,中书做定将上,得旨,再下中书,中书以付门下。若有未当,则门下缴驳……若可行,门下又下尚书省,尚书但主书撰奉行而已。——《朱子语类》材料二:闰五月,大雨,水涨暴溢,漂溺麟游,县居人及当番卫士,死者三千余人。” ——《旧唐书》设问:唐政府如果要进行水利修缮,按照三省 六部制度,该遵循什么样的流程呢?5、史料分析:据史料三,结合所学知识,说明刘祎之为何不认可王本立宣读的“敕书”。 材料三 (摘自2014年江苏高考T21)垂拱三年,或诬告(宰相)祎之……(武)则天特令肃州刺史王本立推鞫(审问)其事。本立宣敕示祎之,祎之曰:“不经凤阁(中书省)鸾台(门下省),何名为敕?”则天大怒,以为拒捍制使,乃赐死于家。

——《旧唐书·刘祎之传》

教师出示三省六部制运行图和史料一:材料:“唐代宰相是委员制。最高议事机关称政事堂(宰相们的议事机构)。一切政府法令,须用皇帝诏书名义颁布者,事先由政事堂开会议决。送进皇宫划一敕字,然后由政事堂盖印中书、门下之章发下。” ——钱穆《国史新论》讨论:三省六部制特点?史料分析:三省六部制的影响材料一:唐制,每事先经由中书省,中书做定将上,得旨,再下中书,中书以付门下。或存未当,则门下缴驳,又还中书又将上,得者再下中书,中书又门下。若事可行,门下又下尚书省,尚书但主书撰“奉行”而已。 ——朱熹《朱子语类》材料二:其后又置政事堂,盖以中书出诏令、门下掌封驳,日有争论,纷纭不决,故使两省先于政事堂议定,然后奏闻。材料三:凡军国大事、则中书舍人各执所见,杂署其名,谓之五花判事。中书侍郎、中书令省审之,给事中、黄门侍郎驳正之。上始申明旧制,由是鲜有败事。出示中国古代从汉至唐中枢机构的演变表,完善表格史料探究:史料呈现史料 (汉)武帝重用内朝尚书,夺宰相权。下逮(南朝时)宋、齐,尚书、中书、侍中三者皆为辅臣。唐代中央最高机关,依然是魏、晋以来的尚书、中书、门下三省。但三省的长官现在已是正式的宰相,而非帝王之私属。古代的宰相权,现在是析而为三。——摘编自钱穆《国史大纲》问题:据史料,概括汉、魏晋、唐三个时期中枢机构的演变,结合所学,指出历代封建王朝不断调控中枢权力的基本策略。展示习近平中共十九大报告关于制度建设的相关讲话:必须坚持和完善中国特色社会主义制度,不断推进国家治理体系和治理能力现代化,坚决破除一切不合时宜的思想观念和体制机制弊端,突破利益固化的藩篱,吸收人类文明有益成果,构建系统完备、科学规范、运行有效的制度体系,充分发挥我国社会主义制度优越性。 ——2017年10月18日,中共十九大报告1.(2022·浙江高考)唐初,三省长官是当然的宰相,他们常在政事堂共商国家大事。后来,皇帝又时而指定某些级别略低的官员参加政事堂会议,这些人事实上已加入宰相集团。会议所作决议以文字形式报呈皇帝批准,付外执行。皇帝此举的主要目的是( ) A.调整好中央与地方的关系 B.将知识分子引入统治集团 C.集思广益以减少决策失误 D.分散相权以强化君主权力2.(2020·浙江高考)唐朝自太宗时起,有了以他官为宰相的记载。一些官员以“参议朝政”“参知政事”等名号预宰相事;一些元老重臣则以“平章事”或“同三品”等名号参与决策。唐代的宰相是一个集体,宰相议政办公的地方就是政事堂。政事堂的设立,反映了( )A.相权有所分散 B.官僚政治趋向贵族化C.“外朝”参议要政 D.政治决策走向透明开放 按照时空线索知识点回顾学生听教师讲解三省六部制形成过程分析材料,对教师提出问题进行思考,总结答案:(1)中书省与门下省位于太极宫(皇宫)内南侧的东西两边,尚书省则距离皇宫较远,但居于皇城中心位置。(2)三省分立,皇权至上。(3)长安城规模宏大,布局严谨。学生分析材料后,画出三省六部制运作图思考后给出答案:诏敕须由中书省起草,门下省审议,而由皇帝直接发出的诏令被认为是违制的。分析材料,讨论三省六部制特点,总结答案。相权三分,相互制约;分工明确,提高行政效率。分散相权,加强皇权。节制君权。学生分析史料,归纳三省六部制的影响:①相互牵制,削弱了相权,加强了君权;②分工明确,提高了行政效率,减少决策失误;③是我国官制史上的重大变革,标志着封建政治制度的成熟。此后历朝基本沿袭了这种制度。④随着君主专制中央集权的恶性发展或朝政腐败,权力失去制约和平衡,三省六部制也失去维护封建统治的积极作用。自主学习完善表格,再次梳理中枢机构的演变。根据史料,得出历代王朝不断调控中枢权利的基本策略:分散相权;权力制衡。学生感受中国特色社会主义制度的优越性自主训练,学生讲解 培养学生从时空上了解历朝中枢官制及三省六部制形成。让学生从空间上感受三省在古代皇宫中的布局,培养学生分析材料思维能力空间感知能力通过材料分析,及自主画图和描绘,培养学生历史解释能力和自主思考动手能力。培养学生史料解读能力培养学生合作探究能力运用教材知识、材料,丰富学生的知识结构,同时运用史料分析三省六部制影响自主学习能力和归纳能力提升培养学生史料探究能力涵养家国情怀:制度自信和不断创新的精神。高考题训练,掌握考点,巩固基础知识

板书设计:一、中枢官制的演变二、三省六部制1、发展历程2、三省六部制的运作3、三省六部制的特点4、三省六部制的影响三、中国古代从汉到唐中枢机构演进

教学反思:本课内容较多,以中枢官制的演变为线索,主要采用材料和图片帮助学生理解、梳理知识点,注意引导学生解读材料,培养学生史料实证和历史解释素养的培养。

PAGE

同课章节目录