部编版选择性必修2高中历史 第四单元村落城镇与居住环境 综合检测(含解析)

文档属性

| 名称 | 部编版选择性必修2高中历史 第四单元村落城镇与居住环境 综合检测(含解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 299.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-11-20 13:51:52 | ||

图片预览

文档简介

第四单元综合检测

一、选择题

1.春秋以前,平民经济的基本单位主要是家族村社,贵族经济的基本单位是父系大家族而不是个体家庭。这反映出( )

A.个体小农经济占比较小B.奴隶制经济停滞不前

C.宗法制对社会影响深刻D.分封制缺乏坚实基础

2.“镇”最初是县城之外军事要塞的专称。宋代以后,一些镇的工商业逐渐发展起来,朝廷在那里“设官以镇防”的同时,还兼管“火禁,或兼酒税事”。到明代中叶,市与镇的分野消失,市镇成为县城以下乡村地区工商业集镇的统称。由此可知,宋代以后镇的发展( )

A.表明中央放松了对地方的军事控制B.巩固了传统的乡村社会秩序

C.体现了政府对商业活动监管的松弛D.便利了农村居民的物品交换

3.3世纪时古罗马出现了由多层楼板叠加组合而成的集体住宅,专供百姓或外来人员租住。4世纪时罗马城中有近4.6万栋民居,大部分是这种复合式公寓。古罗马这种多层住宅形态( )

A.因人口增加造成住房紧缺出现B.适应了共和国商品经济的发展

C.反映出民主政治影响罗马民居D.是古罗马封建帝国繁荣的结果

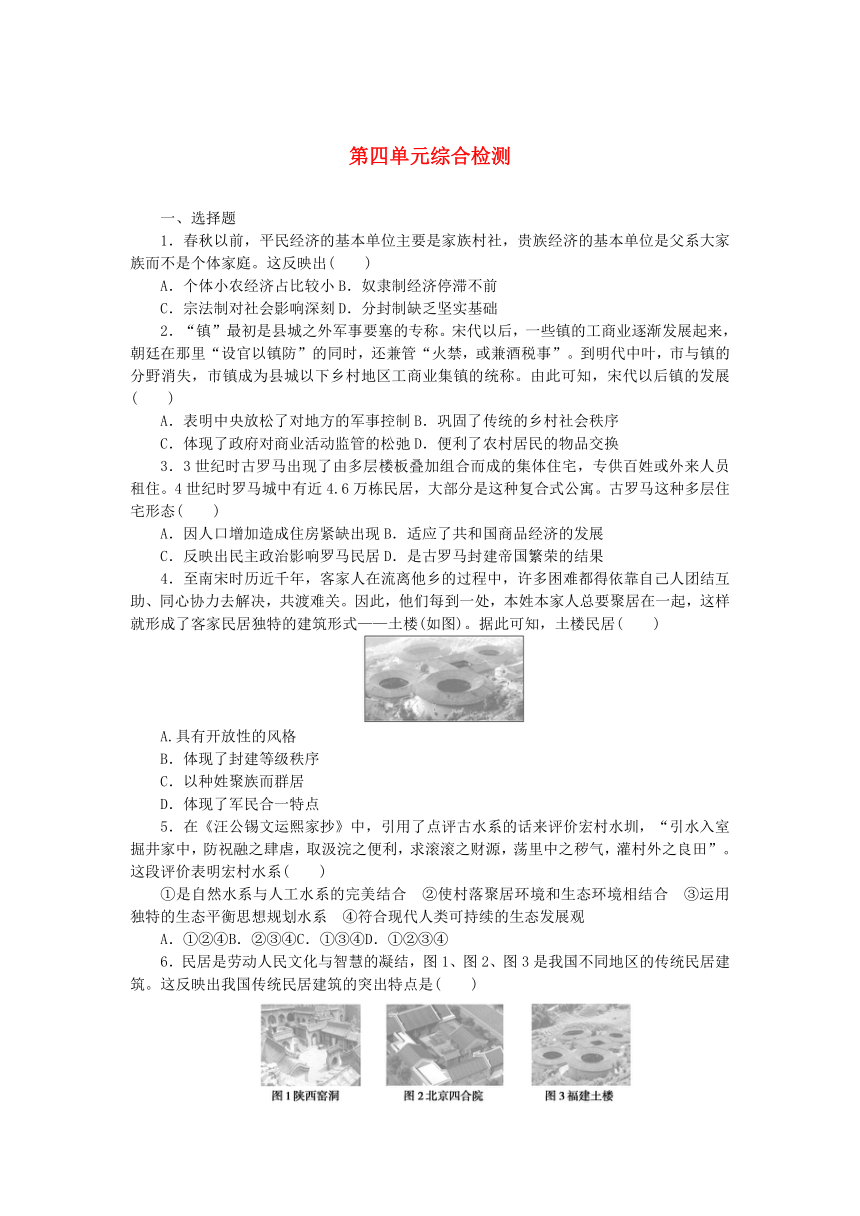

4.至南宋时历近千年,客家人在流离他乡的过程中,许多困难都得依靠自己人团结互助、同心协力去解决,共渡难关。因此,他们每到一处,本姓本家人总要聚居在一起,这样就形成了客家民居独特的建筑形式——土楼(如图)。据此可知,土楼民居( )

A.具有开放性的风格

B.体现了封建等级秩序

C.以种姓聚族而群居

D.体现了军民合一特点

5.在《汪公锡文运熙家抄》中,引用了点评古水系的话来评价宏村水圳,“引水入室掘井家中,防祝融之肆虐,取汲浣之便利,求滚滚之财源,荡里中之秽气,灌村外之良田”。这段评价表明宏村水系( )

①是自然水系与人工水系的完美结合 ②使村落聚居环境和生态环境相结合 ③运用独特的生态平衡思想规划水系 ④符合现代人类可持续的生态发展观

A.①②④B.②③④C.①③④D.①②③④

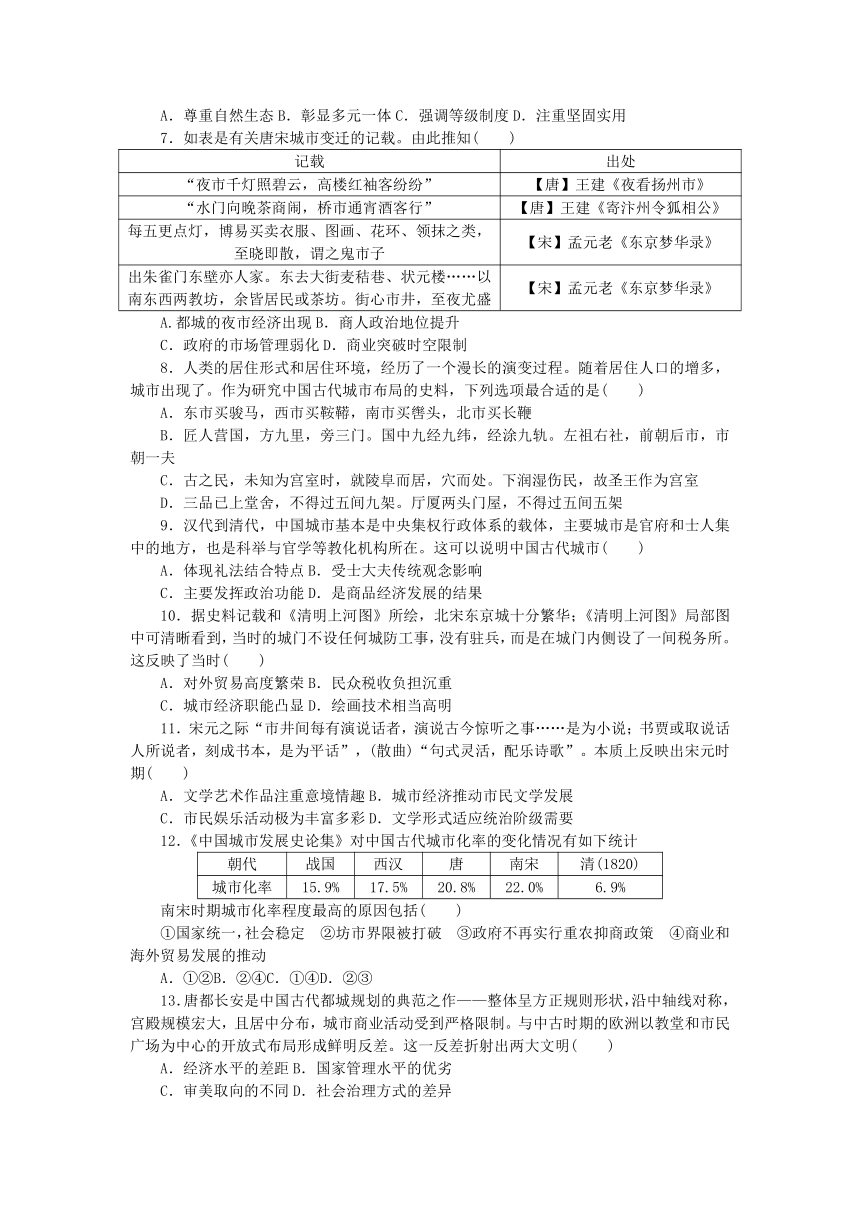

6.民居是劳动人民文化与智慧的凝结,图1、图2、图3是我国不同地区的传统民居建筑。这反映出我国传统民居建筑的突出特点是( )

A.尊重自然生态B.彰显多元一体C.强调等级制度D.注重坚固实用

7.如表是有关唐宋城市变迁的记载。由此推知( )

记载 出处

“夜市千灯照碧云,高楼红袖客纷纷” 【唐】王建《夜看扬州市》

“水门向晚茶商闹,桥市通宵酒客行” 【唐】王建《寄汴州令狐相公》

每五更点灯,博易买卖衣服、图画、花环、领抹之类,至晓即散,谓之鬼市子 【宋】孟元老《东京梦华录》

出朱雀门东壁亦人家。东去大街麦秸巷、状元楼……以南东西两教坊,余皆居民或茶坊。街心市井,至夜尤盛 【宋】孟元老《东京梦华录》

A.都城的夜市经济出现B.商人政治地位提升

C.政府的市场管理弱化D.商业突破时空限制

8.人类的居住形式和居住环境,经历了一个漫长的演变过程。随着居住人口的增多,城市出现了。作为研究中国古代城市布局的史料,下列选项最合适的是( )

A.东市买骏马,西市买鞍鞯,南市买辔头,北市买长鞭

B.匠人营国,方九里,旁三门。国中九经九纬,经涂九轨。左祖右社,前朝后市,市朝一夫

C.古之民,未知为宫室时,就陵阜而居,穴而处。下润湿伤民,故圣王作为宫室

D.三品已上堂舍,不得过五间九架。厅厦两头门屋,不得过五间五架

9.汉代到清代,中国城市基本是中央集权行政体系的载体,主要城市是官府和士人集中的地方,也是科举与官学等教化机构所在。这可以说明中国古代城市( )

A.体现礼法结合特点B.受士大夫传统观念影响

C.主要发挥政治功能D.是商品经济发展的结果

10.据史料记载和《清明上河图》所绘,北宋东京城十分繁华;《清明上河图》局部图中可清晰看到,当时的城门不设任何城防工事,没有驻兵,而是在城门内侧设了一间税务所。这反映了当时( )

A.对外贸易高度繁荣B.民众税收负担沉重

C.城市经济职能凸显D.绘画技术相当高明

11.宋元之际“市井间每有演说话者,演说古今惊听之事……是为小说;书贾或取说话人所说者,刻成书本,是为平话”,(散曲)“句式灵活,配乐诗歌”。本质上反映出宋元时期( )

A.文学艺术作品注重意境情趣B.城市经济推动市民文学发展

C.市民娱乐活动极为丰富多彩D.文学形式适应统治阶级需要

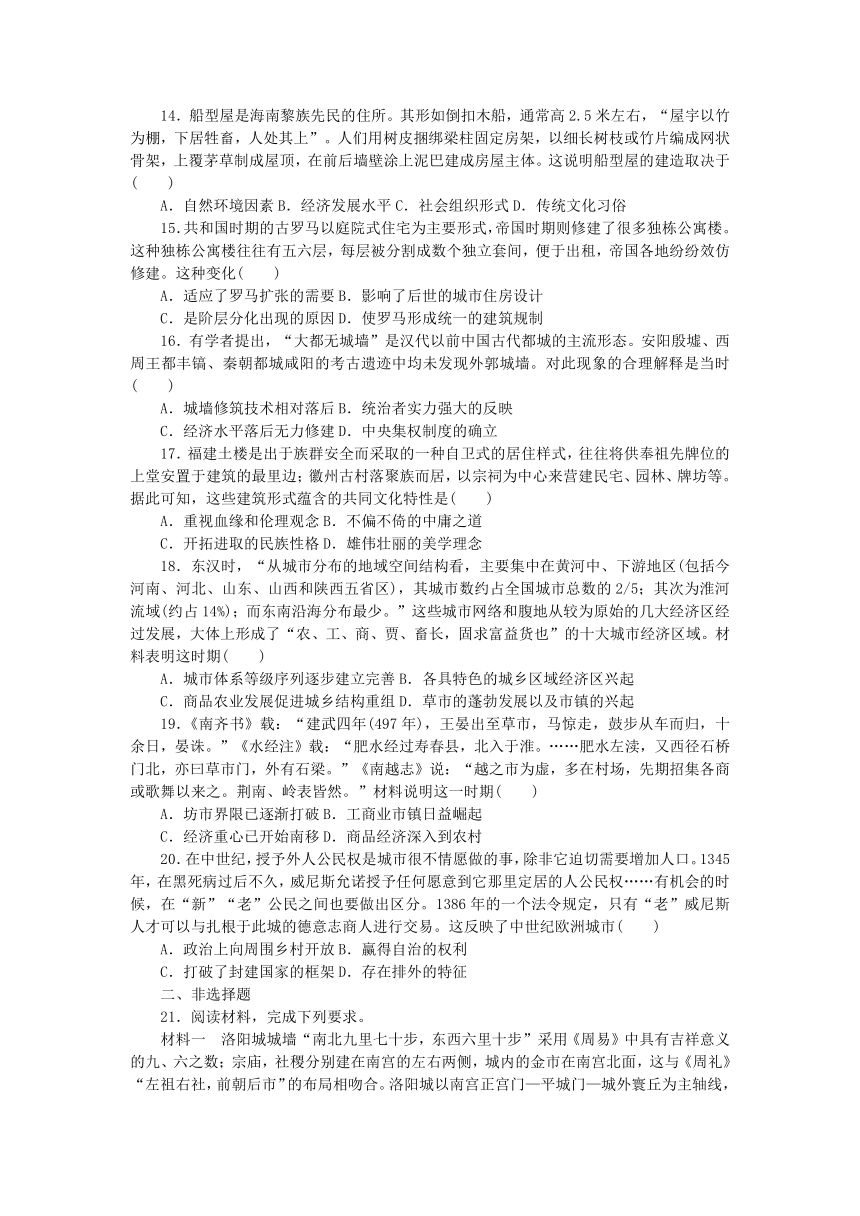

12.《中国城市发展史论集》对中国古代城市化率的变化情况有如下统计

朝代 战国 西汉 唐 南宋 清(1820)

城市化率 15.9% 17.5% 20.8% 22.0% 6.9%

南宋时期城市化率程度最高的原因包括( )

①国家统一,社会稳定 ②坊市界限被打破 ③政府不再实行重农抑商政策 ④商业和海外贸易发展的推动

A.①②B.②④C.①④D.②③

13.唐都长安是中国古代都城规划的典范之作——整体呈方正规则形状,沿中轴线对称,宫殿规模宏大,且居中分布,城市商业活动受到严格限制。与中古时期的欧洲以教堂和市民广场为中心的开放式布局形成鲜明反差。这一反差折射出两大文明( )

A.经济水平的差距B.国家管理水平的优劣

C.审美取向的不同D.社会治理方式的差异

14.船型屋是海南黎族先民的住所。其形如倒扣木船,通常高2.5米左右,“屋宇以竹为棚,下居牲畜,人处其上”。人们用树皮捆绑梁柱固定房架,以细长树枝或竹片编成网状骨架,上覆茅草制成屋顶,在前后墙壁涂上泥巴建成房屋主体。这说明船型屋的建造取决于( )

A.自然环境因素B.经济发展水平C.社会组织形式D.传统文化习俗

15.共和国时期的古罗马以庭院式住宅为主要形式,帝国时期则修建了很多独栋公寓楼。这种独栋公寓楼往往有五六层,每层被分割成数个独立套间,便于出租,帝国各地纷纷效仿修建。这种变化( )

A.适应了罗马扩张的需要B.影响了后世的城市住房设计

C.是阶层分化出现的原因D.使罗马形成统一的建筑规制

16.有学者提出,“大都无城墙”是汉代以前中国古代都城的主流形态。安阳殷墟、西周王都丰镐、秦朝都城咸阳的考古遗迹中均未发现外郭城墙。对此现象的合理解释是当时( )

A.城墙修筑技术相对落后B.统治者实力强大的反映

C.经济水平落后无力修建D.中央集权制度的确立

17.福建土楼是出于族群安全而采取的一种自卫式的居住样式,往往将供奉祖先牌位的上堂安置于建筑的最里边;徽州古村落聚族而居,以宗祠为中心来营建民宅、园林、牌坊等。据此可知,这些建筑形式蕴含的共同文化特性是( )

A.重视血缘和伦理观念B.不偏不倚的中庸之道

C.开拓进取的民族性格D.雄伟壮丽的美学理念

18.东汉时,“从城市分布的地域空间结构看,主要集中在黄河中、下游地区(包括今河南、河北、山东、山西和陕西五省区),其城市数约占全国城市总数的2/5;其次为淮河流域(约占14%);而东南沿海分布最少。”这些城市网络和腹地从较为原始的几大经济区经过发展,大体上形成了“农、工、商、贾、畜长,固求富益货也”的十大城市经济区域。材料表明这时期( )

A.城市体系等级序列逐步建立完善B.各具特色的城乡区域经济区兴起

C.商品农业发展促进城乡结构重组D.草市的蓬勃发展以及市镇的兴起

19.《南齐书》载:“建武四年(497年),王晏出至草市,马惊走,鼓步从车而归,十余日,晏诛。”《水经注》载:“肥水经过寿春县,北入于淮。……肥水左渎,又西径石桥门北,亦曰草市门,外有石梁。”《南越志》说:“越之市为虚,多在村场,先期招集各商或歌舞以来之。荆南、岭表皆然。”材料说明这一时期( )

A.坊市界限已逐渐打破B.工商业市镇日益崛起

C.经济重心已开始南移D.商品经济深入到农村

20.在中世纪,授予外人公民权是城市很不情愿做的事,除非它迫切需要增加人口。1345年,在黑死病过后不久,威尼斯允诺授予任何愿意到它那里定居的人公民权……有机会的时候,在“新”“老”公民之间也要做出区分。1386年的一个法令规定,只有“老”威尼斯人才可以与扎根于此城的德意志商人进行交易。这反映了中世纪欧洲城市( )

A.政治上向周围乡村开放B.赢得自治的权利

C.打破了封建国家的框架D.存在排外的特征

二、非选择题

21.阅读材料,完成下列要求。

材料一 洛阳城城墙“南北九里七十步,东西六里十步”采用《周易》中具有吉祥意义的九、六之数;宗庙,社稷分别建在南宫的左右两侧,城内的金市在南宫北面,这与《周礼》“左祖右社,前朝后市”的布局相吻合。洛阳城以南宫正宫门—平城门—城外寰丘为主轴线,“平城门,正阳之门,与宫连,郊祀法驾所由从出,门之最尊者也”。东汉洛阳礼制建筑中的南郊、五郊中的南郊、明堂、辟雍、太学、灵台等均建在洛阳城南,于是就形成了一个比较完整的祭祀礼制建筑区。——摘编自黄建军《中国古都选址与规划布局的本土思想研究》

材料二 罗马城的城墙几乎都不规则,这与罗马“七丘之城”地势不平坦有关。古罗马广场位于罗马城的中心,广场上建有裁判所、庙宇、斗兽场、市场、市政厅等公共建筑物。城内许多房屋上都有一处专门用来写商业广告的信息壁。罗马人继承了雅典文化的一个显著特点—喜欢在公共场所高谈阔论、评论时政。公共浴场对于罗马人来说不仅是洗澡的地方,更是一个发挥着社交中心作用的地方。5世纪初,罗马公共浴场已达856个。大量普通群众以及无产者把许多精力花在洗浴上。罗马人在建筑物的地面、墙壁、拱门、壁龛和天花板上均用绘画、镶嵌和浮雕艺术装饰。罗马各朝皇帝也竞相营建大型建筑,奥古斯都以空前的壮举修建了一大批豪华建筑。——摘编自周义保等《奥古斯都时代罗马城城市特征初探》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括影响东汉洛阳城市规划的因素。

(2)根据材料二,指出古罗马城的特点。

(3)综合上述材料,归纳古代中西方城市的主要功能。

22.阅读材料,完成下列要求。

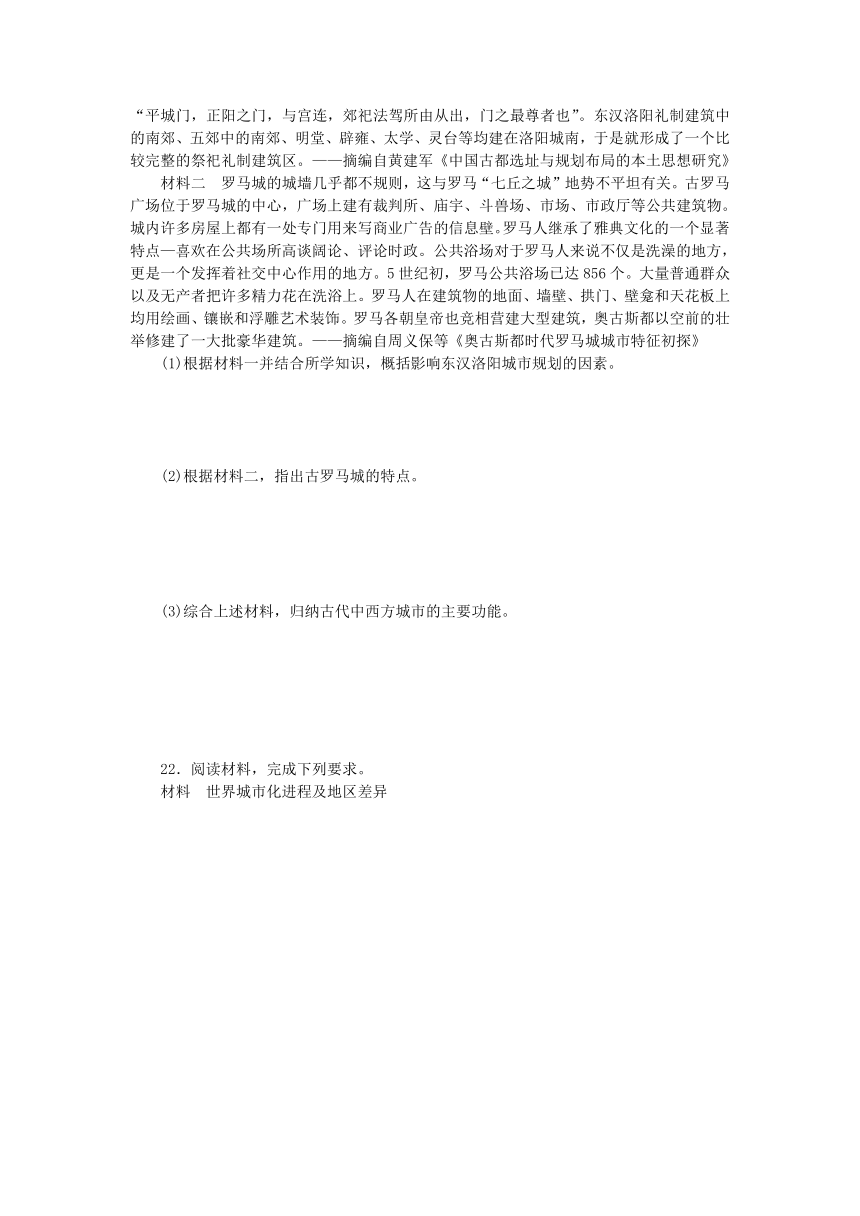

材料 世界城市化进程及地区差异

——摘编自周一星《城市地理学》

解读材料,提取两则有关近现代世界城市化进程的信息,并结合所学知识简要说明。(要求:信息准确,论证合理,史论结合。)

第四单元综合检测

1.答案:C

解析:结合所学知识可知,春秋以前,受生产力低下影响,经济的基本单位主要是父系家族和家族村社,不是个体家庭,反映出宗法制对社会影响深刻,C项正确;个体小农经济直到春秋时期才出现,排除A项;奴隶制经济停滞不前的说法绝对,排除B项;材料不能说明先秦时期的分封制缺乏基础,排除D项。故选C项。

2.答案:D

解析:根据材料可知,中国古代的镇在宋代以前,以军事功能为主,宋代以后,镇的经济功能日益凸显,到明代中叶,“市与镇的分野消失,市镇成为县城以下乡村地区工业商业集镇的统称”,镇的这种变化促进了乡村商品经济的发展,便利了农村居民的物品交换,D项正确;古代中央政府一直都重视对地方的军事控制,并没有放松对地方的军事控制,排除A项;镇在县城以下乡村地区的发展,引起了乡村社会结构的变化,推动了传统的乡村社会秩序的改变,排除B项;镇的发展并不意味着政府对商业活动监管的松弛,排除C项。故选D项。

3.答案:A

解析:由所学知识可知,3世纪时,为了缓解人口剧增造成的住房紧缺,古罗马出现了由几层楼板叠加组合而成的集体住宅,这种住宅有5~6层,专供百姓或外来人员租住,A项正确;罗马共和国在公元前27年就被罗马帝国取代,与题干时间不符,排除B项;古罗马多层住宅的出现是为了解决因人口增加造成的住房紧缺,与民主政治的影响没有直接关系,排除C项;古罗马是奴隶制帝国,而非封建帝国,排除D项。故选A项。

4.答案:C

解析:根据材料分析可知,土楼建造特色与客家人的历史密切相关,体现了客家人以种姓聚族而群居的特点,C项正确;土楼没有吸收外来文化,排除A项;B项在材料中无法体现,排除;由于客家人居住的大多是偏僻的山区或深山密林之中,当时不但建筑材料匮乏,豺狼虎豹、盗贼嘈杂,加上惧怕当地人的袭扰,客家人营造“抵御性”的城堡式建筑住宅,并不是军民合一,排除D项。故选C项。

5.答案:D

解析:根据材料“引水入室掘井家中”可分析出是自然水系与人工水系的完美结合,①正确;根据材料“取汲浣之便利,求滚滚之财源,”可分析出使村落聚居环境和生态环境相结合,②正确;根据材料“荡里中之秽气,灌村外之良田”可分析出运用独特的生态平衡思想规划水系,③正确;结合整个材料可分析出符合现代人类可持续的生态发展观,④正确。综上,排除A、B、C三项,故选D项。

6.答案:B

解析:依据三幅图示并结合所学可知,陕西窑洞是中国北方黄土高原上特有的传统民居形式,北京四合院为北方传统合院式建筑,福建土楼为福建、广州地区特有的传统民居形式,这些民居都具有各自的地方特色,反映出我国传统民居建筑呈现出多元一体的特点,B项正确;尊重自然生态是陕西窑洞的特点,排除A项;强调等级制度是北方四合院的特点,排除C项;注重坚固实用是福建土楼的特点,排除D项。故选B项。

7.答案:D

解析:题干所展示为唐宋城市生活变迁的相关记载。题干信息显示当时城市中经商时间没有严格限制,且住宅区和商业区混杂在一起,D项正确;“都城”材料无法体现,排除A项;题干并没有商人政治地位上升的信息,排除B项;“政府的市场管理弱化”说法既和题干主旨不符,也不符合史实,排除C项。故选D项。

8.答案:B

解析:“匠人营国,方九里,旁三门。国中九经九纬,经涂九轨。左祖右社,前朝后市,市朝一夫”大意是说建筑师营建都城时,城市平面呈正方形、边长九里,每面各大小三个城门(设立两个侧门),城内有九纵九横的十八条大街道,街道宽度皆为能同时行驶九辆马车(七十二尺),王宫的左边(东)是宗庙,右边(西)是社禝,宫殿前面是群臣朝拜的地方,后面是市场,市场和朝拜处各方百步(边长一百步的正方形),因此最为全面地体现中国古代城市布局的情况,B项正确;“东市买骏马,西市买鞍鞯,南市买辔头,北市买长鞭”只是反映了城市中“市”的情况,排除A项;“古之民,未知为宫室时,就陵阜而居,穴而处。下润湿伤民,故圣王作为宫室”是指远古人民不知道作宫室(房屋)之时,靠近山陵居住,住在洞穴里,为了解决居住在山洞中“润湿伤民”的问题,人们逐渐建筑房屋,排除C项;“三品已上堂舍,不得过五间九架。厅厦两头门屋,不得过五间五架”是指对各级官员和平民的住宅有着明确的规定,体现等级秩序,排除D项。故选B项。

9.答案:C

解析:根据材料“中国城市基本是中央集权行政体系的载体,主要城市是官府和士人集中的地方,也是科举与官学等教化机构所在”可知,中国古代城市是中央集权体系的载体,是官府和士人集中的地方,也是教育机构所在地,根据材料的信息,说明城市的政治功能比较强,C项正确;体现礼法结合特点,在材料中没有体现,排除A项;受士大夫传统观念影响,在材料中体现的信息不足,排除B项;材料主要讲的内容是政治的需要,而非商品经济发展,排除D项。故选C项。

10.答案:C

解析:根据“《清明上河图》局部图中可清晰看到,当时的城门不设任何城防工事,没有驻兵,而是在城门内侧设了一间税务所。”可得出随着宋代商品经济的发展,城市的经济也发展起来,因此设置了与经济有关的税务所,说明城市的经济功能增强,C项正确;材料不能体现对外贸易,排除A项;材料没有具体体现民众的负担多少,排除B项;D项不是主旨,排除。故选C项。

11.答案:B

解析:材料反映了宋元之际市井小说、话本的形成,体现了城市经济推动市民文学的发展,B项正确;文学艺术作品注重意境情趣为文学作品的特点,与材料强调城市经济推动市民文学发展不符,排除A项;材料反映城市经济推动市民文学发展,与市民娱乐活动极为丰富多彩无关,排除C项;材料没有涉及市民文学适应统治阶级的需要,而是强调城市经济推动市民文学发展,排除D项。故选B项。

12.答案:B

解析:根据所学可知,坊市界限被打破、商业和海外贸易发展是南宋城市化率程度提高的原因,②④正确,故选B;根据所学,国家统一、政府不再限制商业发展的说法不符合南宋的史实,南宋国家不统一,政府对商业的发展总体上是控制的,但不是不再限制,排除①③,故排除A、C、D。

13.答案:D

解析:根据材料及所学知识可知,材料体现中国古代君主专制与重农抑商政策,而中古时期的西方教权的地位突出,这一反差折射出两大文明社会治理方式的差异,D项正确;材料不能体现经济方面的差异,排除A项;材料未对中西方国家管理水平做出评判,不符合题意,排除B项;材料不能体现出中西方的审美观念的差异,排除C项。故选D项。

14.答案:B

解析:根据材料“人们用树皮捆绑梁柱固定房架,以细长树枝或竹片编成网状骨架,上覆茅草制成屋顶,在前后墙壁涂上泥巴建成房屋主体”可知,经济决定文化,海南黎族先民由于生产力水平较低下,他们只能就地取材,建造船型屋,B项正确;自然环境因素属于客观因素,而题干问的是决定因素,排除A项;社会组织形式可能推动船型屋的建造,但不是决定性因素,排除C项;传统文化习俗只是对船型屋产生了一定影响,排除D项。故选B项。

15.答案:A

解析:根据材料,罗马帝国时期修建了很多多层公寓楼,便于出租,结合所学,这些公寓楼有利于缓解人口剧增造成的住房紧缺,适应了罗马扩张的需要,A项正确;罗马帝国时代的公寓楼对后世影响深远,但题目要求指出从庭院式住宅到公寓楼这种变化的影响,而非单独说公寓楼的影响,排除B项;公寓楼专供百姓或外来人员租住,可见公寓楼的出现是阶级分化的结果而非原因,排除C项;虽然帝国各地纷纷效仿修建公寓楼,但仅凭此不能得出罗马形成了统一的建筑规制,排除D项。故选A项。

16.答案:B

解析:根据材料和所学知识可知,城墙是在都邑周围建起的用于防御的障碍性建筑,“安阳殷墟、西周王都丰镐、秦朝都城咸阳的考古遗迹中均未发现外郭城墙”体现了王都的强大实力和文化自信,B项正确;“大都无城墙”不等同于城墙修筑技术相对落后,排除A项;秦朝经济水平逐渐提高,排除C项;D项只符合秦朝,排除。故选B项。

17.答案:A

解析:依据材料“往往将供奉祖先牌位的上堂安置于建筑的最里边……以宗祠为中心来营建民宅、园林、牌坊等”,可以看出这些建筑都重视血缘和伦理观念,A项正确;材料未涉及中庸之道,排除B项;材料未涉及开拓进取,排除C项;材料未涉及美学理念,排除D项。故选A项。

18.答案:B

解析:据材料“这些城市网络和腹地从较为原始的几大经济区经过发展大体上形成了‘农、工、商、贾、畜长,固求富益货也’的十大城市经济区域”可知,随着城市经济的发展,不同区域的城市经济水平也不一样,各具特色,B项正确;材料只提到城市经济区域,与城市体系的等级序列无关,排除A项;东汉时商品农业还未发展,而且当时城乡结构并未重组,排除C项;宋代时草市蓬勃发展和市镇兴起,排除D项。故选B项。

19.答案:D

解析:依据材料“王晏出至草市”“亦曰草市门”“越之市为虚,多在村场”可以看出,这一时期农村草市贸易发展较为迅速,D项正确;材料未涉及坊市界限,排除A项;材料不能看出工商业市镇的发展,排除B项;安史之乱后,经济重心开始南移,排除C项。故选D项。

20.答案:D

解析:根据“在中世纪,授予外人公民权是城市很不情愿做的事”“只有‘老’威尼斯人才可以与扎根于此城的德意志商人进行交易”可知,材料反映中世纪欧洲城市存在排外的特征,D项正确;A项材料信息无法体现,排除;B项与材料信息无关,排除;材料反映中世纪欧洲城市公民权问题,无法体现打破了封建国家的框架,排除C项。故选D项。

21.答案:(1)因素:专制主义中央集权体制;儒家礼制观念;宗法观念。(答出两点即可)

(2)特点:不规则布局;以广场为中心,公共建筑多;商业特征鲜明;注重艺术装饰。(答出两点即可)

(3)主要功能:军事防御功能;政治文化功能;经济功能。(答出两点即可)

解析:(1)因素:根据材料“郊祀法驾所由从出,门之最尊者也”并结合所学得出专制主义中央集权体制;根据材料“采用《周易》中具有吉祥意义的九、六之数;宗庙,社稷分别建在南宫的左右两侧,城内的金市在南宫北面,这与《周礼》‘左祖右社,前朝后市’的布局相吻合”得出儒家礼制观念;根据材料“东汉洛阳礼制建筑中的南郊、五郊中的南郊、明堂、辟雍、太学、灵台等均建在洛阳城南,于是就形成了一个比较完整的祭祀礼制建筑区”得出宗法观念。(2)特点:根据材料“罗马城的城墙几乎都不规则”得出不规则布局;根据材料“古罗马广场位于罗马城的中心,广场上建有裁判所、庙宇、斗兽场、市场、市政厅等公共建筑物”得出以广场为中心,公共建筑多;根据材料“城内许多房屋上都有一处专门用来写商业广告的信息壁”得出商业特征鲜明;根据材料“罗马人在建筑物的地面、墙壁、拱门、壁龛和天花板上均用绘画、镶嵌和浮雕艺术装饰”得出注重艺术装饰。(3)主要功能:结合所学古代城市的布局得出军事防御功能;根据材料“门之最尊者也”“形成了一个比较完整的祭祀礼制建筑区”得出政治文化功能;根据材料“城内许多房屋上都有一处专门用来写商业广告的信息壁”得出经济功能。

22.答案:示例

信息一:世界城市化水平不断提高。

说明:从19世纪初开始,随着进入工业化国家数量的增多及工业化进程的加速,交通通讯技术的进步,世界城市化进程大大加快。二战结束后,亚非拉广大发展中国家纷纷独立,经济建设加快,城市化进程也随之加快。

信息二:发达国家城市化水平比发展中国家水平高。

说明:工业革命从部分欧美国家开始,那些率先完成工业革命的国家,城市化进程走在世界前列。广大发展中国家由于工业革命开展较晚,经济发展相对滞后,虽然城镇人口规模增长较快,但城市化总体质量要落后于发达国家。

信息三:1975年后世界城市化重点向发展中国家转移。

说明:20世纪70年代后,资本主义国家频繁出现经济危机,经济发展速度减缓,城市化发展又相对成熟,因而发达国家的城市化进程速度放缓。广大发展中国家人口规模庞大,城市化起步较晚,发展空间较大,因而发展中国家的城市化成为世界城市化的重点。

(“示例”仅供参考,其他答案言之有理亦可,提取两条信息,说明充分即可)

解析:据题目要求,首先要提取两则信息,可以纵向分别分析全世界、发达国家、发展中国家的城市化进程,然后结合时间线索分析影响城市化的因素进行说明,如信息一:世界城市化水平不断提高。说明:从19世纪初开始,随着进入工业化国家数量的增多及工业化进程的加速,交通通讯技术的进步,世界城市化进程大大加快。二战结束后,亚非拉广大发展中国家纷纷独立,经济建设加快,城市化进程也随之加快。也可以横向分析对比城市化水平,如信息二:发达国家城市化水平比发展中国家水平高。说明:工业革命从部分欧美国家开始,那些率先完成工业革命的国家,城市化进程走在世界前列。广大发展中国家由于工业革命开展较晚,经济发展相对滞后,虽然城镇人口规模增长较快,但城市化总体质量要落后于发达国家。其他答案言之有理亦可,提取两条信息,说明充分即可。

一、选择题

1.春秋以前,平民经济的基本单位主要是家族村社,贵族经济的基本单位是父系大家族而不是个体家庭。这反映出( )

A.个体小农经济占比较小B.奴隶制经济停滞不前

C.宗法制对社会影响深刻D.分封制缺乏坚实基础

2.“镇”最初是县城之外军事要塞的专称。宋代以后,一些镇的工商业逐渐发展起来,朝廷在那里“设官以镇防”的同时,还兼管“火禁,或兼酒税事”。到明代中叶,市与镇的分野消失,市镇成为县城以下乡村地区工商业集镇的统称。由此可知,宋代以后镇的发展( )

A.表明中央放松了对地方的军事控制B.巩固了传统的乡村社会秩序

C.体现了政府对商业活动监管的松弛D.便利了农村居民的物品交换

3.3世纪时古罗马出现了由多层楼板叠加组合而成的集体住宅,专供百姓或外来人员租住。4世纪时罗马城中有近4.6万栋民居,大部分是这种复合式公寓。古罗马这种多层住宅形态( )

A.因人口增加造成住房紧缺出现B.适应了共和国商品经济的发展

C.反映出民主政治影响罗马民居D.是古罗马封建帝国繁荣的结果

4.至南宋时历近千年,客家人在流离他乡的过程中,许多困难都得依靠自己人团结互助、同心协力去解决,共渡难关。因此,他们每到一处,本姓本家人总要聚居在一起,这样就形成了客家民居独特的建筑形式——土楼(如图)。据此可知,土楼民居( )

A.具有开放性的风格

B.体现了封建等级秩序

C.以种姓聚族而群居

D.体现了军民合一特点

5.在《汪公锡文运熙家抄》中,引用了点评古水系的话来评价宏村水圳,“引水入室掘井家中,防祝融之肆虐,取汲浣之便利,求滚滚之财源,荡里中之秽气,灌村外之良田”。这段评价表明宏村水系( )

①是自然水系与人工水系的完美结合 ②使村落聚居环境和生态环境相结合 ③运用独特的生态平衡思想规划水系 ④符合现代人类可持续的生态发展观

A.①②④B.②③④C.①③④D.①②③④

6.民居是劳动人民文化与智慧的凝结,图1、图2、图3是我国不同地区的传统民居建筑。这反映出我国传统民居建筑的突出特点是( )

A.尊重自然生态B.彰显多元一体C.强调等级制度D.注重坚固实用

7.如表是有关唐宋城市变迁的记载。由此推知( )

记载 出处

“夜市千灯照碧云,高楼红袖客纷纷” 【唐】王建《夜看扬州市》

“水门向晚茶商闹,桥市通宵酒客行” 【唐】王建《寄汴州令狐相公》

每五更点灯,博易买卖衣服、图画、花环、领抹之类,至晓即散,谓之鬼市子 【宋】孟元老《东京梦华录》

出朱雀门东壁亦人家。东去大街麦秸巷、状元楼……以南东西两教坊,余皆居民或茶坊。街心市井,至夜尤盛 【宋】孟元老《东京梦华录》

A.都城的夜市经济出现B.商人政治地位提升

C.政府的市场管理弱化D.商业突破时空限制

8.人类的居住形式和居住环境,经历了一个漫长的演变过程。随着居住人口的增多,城市出现了。作为研究中国古代城市布局的史料,下列选项最合适的是( )

A.东市买骏马,西市买鞍鞯,南市买辔头,北市买长鞭

B.匠人营国,方九里,旁三门。国中九经九纬,经涂九轨。左祖右社,前朝后市,市朝一夫

C.古之民,未知为宫室时,就陵阜而居,穴而处。下润湿伤民,故圣王作为宫室

D.三品已上堂舍,不得过五间九架。厅厦两头门屋,不得过五间五架

9.汉代到清代,中国城市基本是中央集权行政体系的载体,主要城市是官府和士人集中的地方,也是科举与官学等教化机构所在。这可以说明中国古代城市( )

A.体现礼法结合特点B.受士大夫传统观念影响

C.主要发挥政治功能D.是商品经济发展的结果

10.据史料记载和《清明上河图》所绘,北宋东京城十分繁华;《清明上河图》局部图中可清晰看到,当时的城门不设任何城防工事,没有驻兵,而是在城门内侧设了一间税务所。这反映了当时( )

A.对外贸易高度繁荣B.民众税收负担沉重

C.城市经济职能凸显D.绘画技术相当高明

11.宋元之际“市井间每有演说话者,演说古今惊听之事……是为小说;书贾或取说话人所说者,刻成书本,是为平话”,(散曲)“句式灵活,配乐诗歌”。本质上反映出宋元时期( )

A.文学艺术作品注重意境情趣B.城市经济推动市民文学发展

C.市民娱乐活动极为丰富多彩D.文学形式适应统治阶级需要

12.《中国城市发展史论集》对中国古代城市化率的变化情况有如下统计

朝代 战国 西汉 唐 南宋 清(1820)

城市化率 15.9% 17.5% 20.8% 22.0% 6.9%

南宋时期城市化率程度最高的原因包括( )

①国家统一,社会稳定 ②坊市界限被打破 ③政府不再实行重农抑商政策 ④商业和海外贸易发展的推动

A.①②B.②④C.①④D.②③

13.唐都长安是中国古代都城规划的典范之作——整体呈方正规则形状,沿中轴线对称,宫殿规模宏大,且居中分布,城市商业活动受到严格限制。与中古时期的欧洲以教堂和市民广场为中心的开放式布局形成鲜明反差。这一反差折射出两大文明( )

A.经济水平的差距B.国家管理水平的优劣

C.审美取向的不同D.社会治理方式的差异

14.船型屋是海南黎族先民的住所。其形如倒扣木船,通常高2.5米左右,“屋宇以竹为棚,下居牲畜,人处其上”。人们用树皮捆绑梁柱固定房架,以细长树枝或竹片编成网状骨架,上覆茅草制成屋顶,在前后墙壁涂上泥巴建成房屋主体。这说明船型屋的建造取决于( )

A.自然环境因素B.经济发展水平C.社会组织形式D.传统文化习俗

15.共和国时期的古罗马以庭院式住宅为主要形式,帝国时期则修建了很多独栋公寓楼。这种独栋公寓楼往往有五六层,每层被分割成数个独立套间,便于出租,帝国各地纷纷效仿修建。这种变化( )

A.适应了罗马扩张的需要B.影响了后世的城市住房设计

C.是阶层分化出现的原因D.使罗马形成统一的建筑规制

16.有学者提出,“大都无城墙”是汉代以前中国古代都城的主流形态。安阳殷墟、西周王都丰镐、秦朝都城咸阳的考古遗迹中均未发现外郭城墙。对此现象的合理解释是当时( )

A.城墙修筑技术相对落后B.统治者实力强大的反映

C.经济水平落后无力修建D.中央集权制度的确立

17.福建土楼是出于族群安全而采取的一种自卫式的居住样式,往往将供奉祖先牌位的上堂安置于建筑的最里边;徽州古村落聚族而居,以宗祠为中心来营建民宅、园林、牌坊等。据此可知,这些建筑形式蕴含的共同文化特性是( )

A.重视血缘和伦理观念B.不偏不倚的中庸之道

C.开拓进取的民族性格D.雄伟壮丽的美学理念

18.东汉时,“从城市分布的地域空间结构看,主要集中在黄河中、下游地区(包括今河南、河北、山东、山西和陕西五省区),其城市数约占全国城市总数的2/5;其次为淮河流域(约占14%);而东南沿海分布最少。”这些城市网络和腹地从较为原始的几大经济区经过发展,大体上形成了“农、工、商、贾、畜长,固求富益货也”的十大城市经济区域。材料表明这时期( )

A.城市体系等级序列逐步建立完善B.各具特色的城乡区域经济区兴起

C.商品农业发展促进城乡结构重组D.草市的蓬勃发展以及市镇的兴起

19.《南齐书》载:“建武四年(497年),王晏出至草市,马惊走,鼓步从车而归,十余日,晏诛。”《水经注》载:“肥水经过寿春县,北入于淮。……肥水左渎,又西径石桥门北,亦曰草市门,外有石梁。”《南越志》说:“越之市为虚,多在村场,先期招集各商或歌舞以来之。荆南、岭表皆然。”材料说明这一时期( )

A.坊市界限已逐渐打破B.工商业市镇日益崛起

C.经济重心已开始南移D.商品经济深入到农村

20.在中世纪,授予外人公民权是城市很不情愿做的事,除非它迫切需要增加人口。1345年,在黑死病过后不久,威尼斯允诺授予任何愿意到它那里定居的人公民权……有机会的时候,在“新”“老”公民之间也要做出区分。1386年的一个法令规定,只有“老”威尼斯人才可以与扎根于此城的德意志商人进行交易。这反映了中世纪欧洲城市( )

A.政治上向周围乡村开放B.赢得自治的权利

C.打破了封建国家的框架D.存在排外的特征

二、非选择题

21.阅读材料,完成下列要求。

材料一 洛阳城城墙“南北九里七十步,东西六里十步”采用《周易》中具有吉祥意义的九、六之数;宗庙,社稷分别建在南宫的左右两侧,城内的金市在南宫北面,这与《周礼》“左祖右社,前朝后市”的布局相吻合。洛阳城以南宫正宫门—平城门—城外寰丘为主轴线,“平城门,正阳之门,与宫连,郊祀法驾所由从出,门之最尊者也”。东汉洛阳礼制建筑中的南郊、五郊中的南郊、明堂、辟雍、太学、灵台等均建在洛阳城南,于是就形成了一个比较完整的祭祀礼制建筑区。——摘编自黄建军《中国古都选址与规划布局的本土思想研究》

材料二 罗马城的城墙几乎都不规则,这与罗马“七丘之城”地势不平坦有关。古罗马广场位于罗马城的中心,广场上建有裁判所、庙宇、斗兽场、市场、市政厅等公共建筑物。城内许多房屋上都有一处专门用来写商业广告的信息壁。罗马人继承了雅典文化的一个显著特点—喜欢在公共场所高谈阔论、评论时政。公共浴场对于罗马人来说不仅是洗澡的地方,更是一个发挥着社交中心作用的地方。5世纪初,罗马公共浴场已达856个。大量普通群众以及无产者把许多精力花在洗浴上。罗马人在建筑物的地面、墙壁、拱门、壁龛和天花板上均用绘画、镶嵌和浮雕艺术装饰。罗马各朝皇帝也竞相营建大型建筑,奥古斯都以空前的壮举修建了一大批豪华建筑。——摘编自周义保等《奥古斯都时代罗马城城市特征初探》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括影响东汉洛阳城市规划的因素。

(2)根据材料二,指出古罗马城的特点。

(3)综合上述材料,归纳古代中西方城市的主要功能。

22.阅读材料,完成下列要求。

材料 世界城市化进程及地区差异

——摘编自周一星《城市地理学》

解读材料,提取两则有关近现代世界城市化进程的信息,并结合所学知识简要说明。(要求:信息准确,论证合理,史论结合。)

第四单元综合检测

1.答案:C

解析:结合所学知识可知,春秋以前,受生产力低下影响,经济的基本单位主要是父系家族和家族村社,不是个体家庭,反映出宗法制对社会影响深刻,C项正确;个体小农经济直到春秋时期才出现,排除A项;奴隶制经济停滞不前的说法绝对,排除B项;材料不能说明先秦时期的分封制缺乏基础,排除D项。故选C项。

2.答案:D

解析:根据材料可知,中国古代的镇在宋代以前,以军事功能为主,宋代以后,镇的经济功能日益凸显,到明代中叶,“市与镇的分野消失,市镇成为县城以下乡村地区工业商业集镇的统称”,镇的这种变化促进了乡村商品经济的发展,便利了农村居民的物品交换,D项正确;古代中央政府一直都重视对地方的军事控制,并没有放松对地方的军事控制,排除A项;镇在县城以下乡村地区的发展,引起了乡村社会结构的变化,推动了传统的乡村社会秩序的改变,排除B项;镇的发展并不意味着政府对商业活动监管的松弛,排除C项。故选D项。

3.答案:A

解析:由所学知识可知,3世纪时,为了缓解人口剧增造成的住房紧缺,古罗马出现了由几层楼板叠加组合而成的集体住宅,这种住宅有5~6层,专供百姓或外来人员租住,A项正确;罗马共和国在公元前27年就被罗马帝国取代,与题干时间不符,排除B项;古罗马多层住宅的出现是为了解决因人口增加造成的住房紧缺,与民主政治的影响没有直接关系,排除C项;古罗马是奴隶制帝国,而非封建帝国,排除D项。故选A项。

4.答案:C

解析:根据材料分析可知,土楼建造特色与客家人的历史密切相关,体现了客家人以种姓聚族而群居的特点,C项正确;土楼没有吸收外来文化,排除A项;B项在材料中无法体现,排除;由于客家人居住的大多是偏僻的山区或深山密林之中,当时不但建筑材料匮乏,豺狼虎豹、盗贼嘈杂,加上惧怕当地人的袭扰,客家人营造“抵御性”的城堡式建筑住宅,并不是军民合一,排除D项。故选C项。

5.答案:D

解析:根据材料“引水入室掘井家中”可分析出是自然水系与人工水系的完美结合,①正确;根据材料“取汲浣之便利,求滚滚之财源,”可分析出使村落聚居环境和生态环境相结合,②正确;根据材料“荡里中之秽气,灌村外之良田”可分析出运用独特的生态平衡思想规划水系,③正确;结合整个材料可分析出符合现代人类可持续的生态发展观,④正确。综上,排除A、B、C三项,故选D项。

6.答案:B

解析:依据三幅图示并结合所学可知,陕西窑洞是中国北方黄土高原上特有的传统民居形式,北京四合院为北方传统合院式建筑,福建土楼为福建、广州地区特有的传统民居形式,这些民居都具有各自的地方特色,反映出我国传统民居建筑呈现出多元一体的特点,B项正确;尊重自然生态是陕西窑洞的特点,排除A项;强调等级制度是北方四合院的特点,排除C项;注重坚固实用是福建土楼的特点,排除D项。故选B项。

7.答案:D

解析:题干所展示为唐宋城市生活变迁的相关记载。题干信息显示当时城市中经商时间没有严格限制,且住宅区和商业区混杂在一起,D项正确;“都城”材料无法体现,排除A项;题干并没有商人政治地位上升的信息,排除B项;“政府的市场管理弱化”说法既和题干主旨不符,也不符合史实,排除C项。故选D项。

8.答案:B

解析:“匠人营国,方九里,旁三门。国中九经九纬,经涂九轨。左祖右社,前朝后市,市朝一夫”大意是说建筑师营建都城时,城市平面呈正方形、边长九里,每面各大小三个城门(设立两个侧门),城内有九纵九横的十八条大街道,街道宽度皆为能同时行驶九辆马车(七十二尺),王宫的左边(东)是宗庙,右边(西)是社禝,宫殿前面是群臣朝拜的地方,后面是市场,市场和朝拜处各方百步(边长一百步的正方形),因此最为全面地体现中国古代城市布局的情况,B项正确;“东市买骏马,西市买鞍鞯,南市买辔头,北市买长鞭”只是反映了城市中“市”的情况,排除A项;“古之民,未知为宫室时,就陵阜而居,穴而处。下润湿伤民,故圣王作为宫室”是指远古人民不知道作宫室(房屋)之时,靠近山陵居住,住在洞穴里,为了解决居住在山洞中“润湿伤民”的问题,人们逐渐建筑房屋,排除C项;“三品已上堂舍,不得过五间九架。厅厦两头门屋,不得过五间五架”是指对各级官员和平民的住宅有着明确的规定,体现等级秩序,排除D项。故选B项。

9.答案:C

解析:根据材料“中国城市基本是中央集权行政体系的载体,主要城市是官府和士人集中的地方,也是科举与官学等教化机构所在”可知,中国古代城市是中央集权体系的载体,是官府和士人集中的地方,也是教育机构所在地,根据材料的信息,说明城市的政治功能比较强,C项正确;体现礼法结合特点,在材料中没有体现,排除A项;受士大夫传统观念影响,在材料中体现的信息不足,排除B项;材料主要讲的内容是政治的需要,而非商品经济发展,排除D项。故选C项。

10.答案:C

解析:根据“《清明上河图》局部图中可清晰看到,当时的城门不设任何城防工事,没有驻兵,而是在城门内侧设了一间税务所。”可得出随着宋代商品经济的发展,城市的经济也发展起来,因此设置了与经济有关的税务所,说明城市的经济功能增强,C项正确;材料不能体现对外贸易,排除A项;材料没有具体体现民众的负担多少,排除B项;D项不是主旨,排除。故选C项。

11.答案:B

解析:材料反映了宋元之际市井小说、话本的形成,体现了城市经济推动市民文学的发展,B项正确;文学艺术作品注重意境情趣为文学作品的特点,与材料强调城市经济推动市民文学发展不符,排除A项;材料反映城市经济推动市民文学发展,与市民娱乐活动极为丰富多彩无关,排除C项;材料没有涉及市民文学适应统治阶级的需要,而是强调城市经济推动市民文学发展,排除D项。故选B项。

12.答案:B

解析:根据所学可知,坊市界限被打破、商业和海外贸易发展是南宋城市化率程度提高的原因,②④正确,故选B;根据所学,国家统一、政府不再限制商业发展的说法不符合南宋的史实,南宋国家不统一,政府对商业的发展总体上是控制的,但不是不再限制,排除①③,故排除A、C、D。

13.答案:D

解析:根据材料及所学知识可知,材料体现中国古代君主专制与重农抑商政策,而中古时期的西方教权的地位突出,这一反差折射出两大文明社会治理方式的差异,D项正确;材料不能体现经济方面的差异,排除A项;材料未对中西方国家管理水平做出评判,不符合题意,排除B项;材料不能体现出中西方的审美观念的差异,排除C项。故选D项。

14.答案:B

解析:根据材料“人们用树皮捆绑梁柱固定房架,以细长树枝或竹片编成网状骨架,上覆茅草制成屋顶,在前后墙壁涂上泥巴建成房屋主体”可知,经济决定文化,海南黎族先民由于生产力水平较低下,他们只能就地取材,建造船型屋,B项正确;自然环境因素属于客观因素,而题干问的是决定因素,排除A项;社会组织形式可能推动船型屋的建造,但不是决定性因素,排除C项;传统文化习俗只是对船型屋产生了一定影响,排除D项。故选B项。

15.答案:A

解析:根据材料,罗马帝国时期修建了很多多层公寓楼,便于出租,结合所学,这些公寓楼有利于缓解人口剧增造成的住房紧缺,适应了罗马扩张的需要,A项正确;罗马帝国时代的公寓楼对后世影响深远,但题目要求指出从庭院式住宅到公寓楼这种变化的影响,而非单独说公寓楼的影响,排除B项;公寓楼专供百姓或外来人员租住,可见公寓楼的出现是阶级分化的结果而非原因,排除C项;虽然帝国各地纷纷效仿修建公寓楼,但仅凭此不能得出罗马形成了统一的建筑规制,排除D项。故选A项。

16.答案:B

解析:根据材料和所学知识可知,城墙是在都邑周围建起的用于防御的障碍性建筑,“安阳殷墟、西周王都丰镐、秦朝都城咸阳的考古遗迹中均未发现外郭城墙”体现了王都的强大实力和文化自信,B项正确;“大都无城墙”不等同于城墙修筑技术相对落后,排除A项;秦朝经济水平逐渐提高,排除C项;D项只符合秦朝,排除。故选B项。

17.答案:A

解析:依据材料“往往将供奉祖先牌位的上堂安置于建筑的最里边……以宗祠为中心来营建民宅、园林、牌坊等”,可以看出这些建筑都重视血缘和伦理观念,A项正确;材料未涉及中庸之道,排除B项;材料未涉及开拓进取,排除C项;材料未涉及美学理念,排除D项。故选A项。

18.答案:B

解析:据材料“这些城市网络和腹地从较为原始的几大经济区经过发展大体上形成了‘农、工、商、贾、畜长,固求富益货也’的十大城市经济区域”可知,随着城市经济的发展,不同区域的城市经济水平也不一样,各具特色,B项正确;材料只提到城市经济区域,与城市体系的等级序列无关,排除A项;东汉时商品农业还未发展,而且当时城乡结构并未重组,排除C项;宋代时草市蓬勃发展和市镇兴起,排除D项。故选B项。

19.答案:D

解析:依据材料“王晏出至草市”“亦曰草市门”“越之市为虚,多在村场”可以看出,这一时期农村草市贸易发展较为迅速,D项正确;材料未涉及坊市界限,排除A项;材料不能看出工商业市镇的发展,排除B项;安史之乱后,经济重心开始南移,排除C项。故选D项。

20.答案:D

解析:根据“在中世纪,授予外人公民权是城市很不情愿做的事”“只有‘老’威尼斯人才可以与扎根于此城的德意志商人进行交易”可知,材料反映中世纪欧洲城市存在排外的特征,D项正确;A项材料信息无法体现,排除;B项与材料信息无关,排除;材料反映中世纪欧洲城市公民权问题,无法体现打破了封建国家的框架,排除C项。故选D项。

21.答案:(1)因素:专制主义中央集权体制;儒家礼制观念;宗法观念。(答出两点即可)

(2)特点:不规则布局;以广场为中心,公共建筑多;商业特征鲜明;注重艺术装饰。(答出两点即可)

(3)主要功能:军事防御功能;政治文化功能;经济功能。(答出两点即可)

解析:(1)因素:根据材料“郊祀法驾所由从出,门之最尊者也”并结合所学得出专制主义中央集权体制;根据材料“采用《周易》中具有吉祥意义的九、六之数;宗庙,社稷分别建在南宫的左右两侧,城内的金市在南宫北面,这与《周礼》‘左祖右社,前朝后市’的布局相吻合”得出儒家礼制观念;根据材料“东汉洛阳礼制建筑中的南郊、五郊中的南郊、明堂、辟雍、太学、灵台等均建在洛阳城南,于是就形成了一个比较完整的祭祀礼制建筑区”得出宗法观念。(2)特点:根据材料“罗马城的城墙几乎都不规则”得出不规则布局;根据材料“古罗马广场位于罗马城的中心,广场上建有裁判所、庙宇、斗兽场、市场、市政厅等公共建筑物”得出以广场为中心,公共建筑多;根据材料“城内许多房屋上都有一处专门用来写商业广告的信息壁”得出商业特征鲜明;根据材料“罗马人在建筑物的地面、墙壁、拱门、壁龛和天花板上均用绘画、镶嵌和浮雕艺术装饰”得出注重艺术装饰。(3)主要功能:结合所学古代城市的布局得出军事防御功能;根据材料“门之最尊者也”“形成了一个比较完整的祭祀礼制建筑区”得出政治文化功能;根据材料“城内许多房屋上都有一处专门用来写商业广告的信息壁”得出经济功能。

22.答案:示例

信息一:世界城市化水平不断提高。

说明:从19世纪初开始,随着进入工业化国家数量的增多及工业化进程的加速,交通通讯技术的进步,世界城市化进程大大加快。二战结束后,亚非拉广大发展中国家纷纷独立,经济建设加快,城市化进程也随之加快。

信息二:发达国家城市化水平比发展中国家水平高。

说明:工业革命从部分欧美国家开始,那些率先完成工业革命的国家,城市化进程走在世界前列。广大发展中国家由于工业革命开展较晚,经济发展相对滞后,虽然城镇人口规模增长较快,但城市化总体质量要落后于发达国家。

信息三:1975年后世界城市化重点向发展中国家转移。

说明:20世纪70年代后,资本主义国家频繁出现经济危机,经济发展速度减缓,城市化发展又相对成熟,因而发达国家的城市化进程速度放缓。广大发展中国家人口规模庞大,城市化起步较晚,发展空间较大,因而发展中国家的城市化成为世界城市化的重点。

(“示例”仅供参考,其他答案言之有理亦可,提取两条信息,说明充分即可)

解析:据题目要求,首先要提取两则信息,可以纵向分别分析全世界、发达国家、发展中国家的城市化进程,然后结合时间线索分析影响城市化的因素进行说明,如信息一:世界城市化水平不断提高。说明:从19世纪初开始,随着进入工业化国家数量的增多及工业化进程的加速,交通通讯技术的进步,世界城市化进程大大加快。二战结束后,亚非拉广大发展中国家纷纷独立,经济建设加快,城市化进程也随之加快。也可以横向分析对比城市化水平,如信息二:发达国家城市化水平比发展中国家水平高。说明:工业革命从部分欧美国家开始,那些率先完成工业革命的国家,城市化进程走在世界前列。广大发展中国家由于工业革命开展较晚,经济发展相对滞后,虽然城镇人口规模增长较快,但城市化总体质量要落后于发达国家。其他答案言之有理亦可,提取两条信息,说明充分即可。

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化