部编版选择性必修2高中历史 第五单元交通与社会变迁 综合检测部(含解析)

文档属性

| 名称 | 部编版选择性必修2高中历史 第五单元交通与社会变迁 综合检测部(含解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 34.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-11-20 13:53:40 | ||

图片预览

文档简介

第五单元综合检测

一、选择题

1.英国女演员弗朗丝·金伯尔对幼年(1830年)搭乘的一种新式交通工具,曾有如下描述:“现在我们以它的最高速度——每小时30英里(48公里)——出发,它比鸟的飞翔速度还要快。你难以想象切开空气向前奔跑的感觉是怎样的——它的运动也十分平稳。”据此判断,这种新式交通工具是( )

A.帆船B.蒸汽机车C.飞机D.汽车

2.“蒸汽和新的工具机把工场手工业变成了现代大工业,从而把资产阶级社会的整个基础革命化了。工场手工业时代的迟缓的发展进程变成了生产中的真正的狂飙时期。”下列出现在“狂飙时期”的历史现象应是( )

A.英国人霍金斯第一次将黑奴贩卖给西班牙

B.英国第一艘商用汽船成功横渡大西洋

C.最早的托拉斯组织美孚石油宣告成立

D.苏联发射世界上第一颗人造地球卫星

3.在使用传统交通工具的时代,陌生男女共处某一交通工具内的情况是很少见的,近代以来,随着轮船、火车和公共汽车的相继传入,男女同处一个公共空间的情况越来越多,人们从开始的忧虑、防范,逐渐过渡到习以为常。这反映出( )

A.市民对新式交通工具的赞同与认可B.大众交通工具的层次性日益突出

C.近代交通工具改变了人们的出行观念D.西方的自由平等观念已深入人心

4.据史料记载,元朝政府在全国设置驿站1383处,“汉地”由兵部统领,“北地”由通政院统领,“陆则以马以牛,或以驴,或以车,而水则以舟”。与驿站相辅而行的有急递铺,“而梯航毕达,海宇会同,元之天下,视前代所以为极盛也”。这些举措( )

A.开创了古代的驿传制度B.有利于维护国家的统一

C.导致了民族隔阂的加剧D.促进了交通工具的进步

5.19世纪上半期,当蒸汽机车轰鸣奔驰的时候,衣冠楚楚的绅士、淑女与衣衫褴褛的下层人民同挤一列火车,还得到处给别人让路。保守人士惊呼,铁路会带来某种“平等化的危险”。民主人士拍手称快:“我看到火车真高兴,我想封建制度是永远一去不返了。”材料主要反映了先进科技( )

A.造成了社会秩序的混乱B.改变了传统的社会性质

C.促进了资本主义的发展D.冲击了原有的社会关系

6.1986年12月,中国第一个自行车生产集团——“永久”自行车集团成立。拥有一辆“永久”牌自行车是当时年轻人的梦想,也成为那一代人抹不去的记忆。这一现象说明( )

A.科技革命推动企业发展B.改革开放影响人民生活方式

C.思想解放推动国企改革D.现代企业制度促进经济发展

7.1874年,李鸿章上奏清廷《筹议海防折》,指出“南北洋滨海七省自须联为一气,方能呼应联通……何况有事之际,军情瞬息变更”“西国……有内地火车铁路,屯边于旁,闻警驰援,可一日千数百里,则统帅当不至于误事”。在此,李鸿章奏请修建铁路的主要理由是( )

A.师夷长技,以夷制夷B.填补空白,求强求富

C.效法西方,发展交通D.南北联动,加强国防

8.在中世纪的英国,旅游多是贵族的活动,主要动机是对知识的追求;19世纪,大众旅游成为趋势,长途旅行、周末旅行逐渐盛行,主要动机是追求娱乐。这主要是因为( )

A.英国确立君主立宪制B.交通工具的革新

C.文艺复兴解放了思想D.社会财富的增加

9.从隋至元大运河线路的延长以及从人字形到南北贯通的一字形的改变,不仅从空间上拉近了中国南北的距离,更从国家战略格局上促进了传统经济格局和政治地缘格局的改变,由此可知,大运河的发展( )

A.解决了南北发展不平衡问题B.带动沿岸出现新的生产关系

C.影响了古代政治中心的转移D.连接南北区域促进文化趋同

10.中国近代通行原则源于英法联军在中国制定并实行的《租界规程》中载明的条文:车辆超过时必须靠路左。1945年前后蒋介石政府迫于美国的压力,把靠左通行改为靠右通行,并特地发布了中国近代第一部交通规则——《城市交通规则》。这说明( )

A.近代中国人主动学习西方文明B.中国近代交通发展带有殖民色彩

C.交通规则最早出现于甲午战争后D.中国近代交通规则发生根本变化

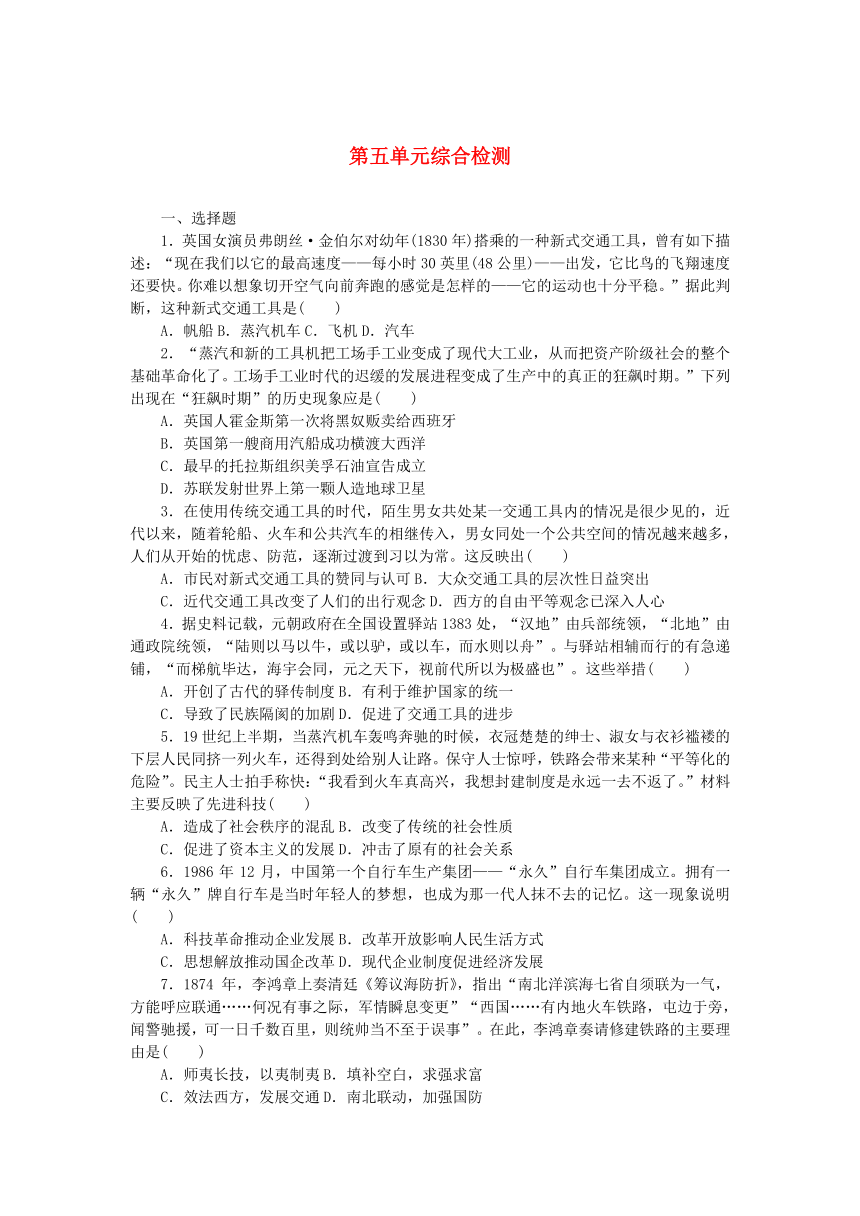

11.下表是1978~1988年中国客运量结构分布表(单位:万人)。

年份 铁路 公路 水运 民航

1978 81491 149229 23042 231

1988 122645 650473 35032 1442

表格中中国客运量数据变化,说明这一时期我国( )

A.改革开放促进了人口流动B.科技发展使交通方式更加多样化

C.经济体制改革推动了城市化D.对外开放政策加速了民航业发展

12.世界上第一条铁路出现于1825年,中国第一条铁路出现于1876年;世界上第一辆汽车出现于1885年,中国第一辆汽车出现于20世纪初;世界上第一架飞机出现于1903年,中国第一架飞机出现于1909年。从三种近代交通工具传入中国的时间间隔,我们可以看出( )

A.中国融入世界步伐加快

B.中国受到西方工业文明的影响

C.中国近代经济不断发展

D.近代交通工具受到国人欢迎

13.1898年5月,清廷发布上谕称建铁路为“自强要策”,正式宣布兴办铁路。截至1911年,初步建成以北京为枢纽的京奉、京汉、京张、津浦四条官办铁路干线,以及华北的正太等官商合办各线,总长约达9292公里,其中自建铁路达5754公里。这一时期中国铁路的发展( )

A.反映了列强倾销商品的要求B.奠定了近代铁路网的基本格局

C.瓦解了自给自足的小农经济D.是洋务派自强政策推动的结果

14.1953年,长春第一汽车制造厂奠基典礼在某厂区隆重举行。一万多名建设者在一匹红绸上签名,表示决心。六名年轻的共产党员将刻有毛泽东主席亲笔题词的基石,安放在厂区中心广场。这可说明当时我国( )

A.社会主义改造成效显著B.人民热情建设社会主义

C.经济体制改革稳步推进D.社会主义制度具有优越性

15.济青高铁建成运营后,构成了连接济南、青岛间多个中心城市和通达沿海的烟台、威海、日照等中心城市的快速客运主通道,逐步形成省内的2小时交通圈。这表明( )

A.新型交通工具加快城市化进程B.经济版图彻底突破了地域界限

C.人们的竞争意识正在逐步形成D.区域间经济联系日益密切

16.“盖天津(城)市发展之趋势,其初围绕旧城,继则沿河流,复次沿铁道线,自有电气事业则沿电车道而发展。”这反映出近代天津城市化进程的显著特点是( )

A.以老城区为中心不断向外扩展B.伴随交通方式的变化而发展

C.由城市周边的不断开发而发展D.伴随工商业的发展而发展

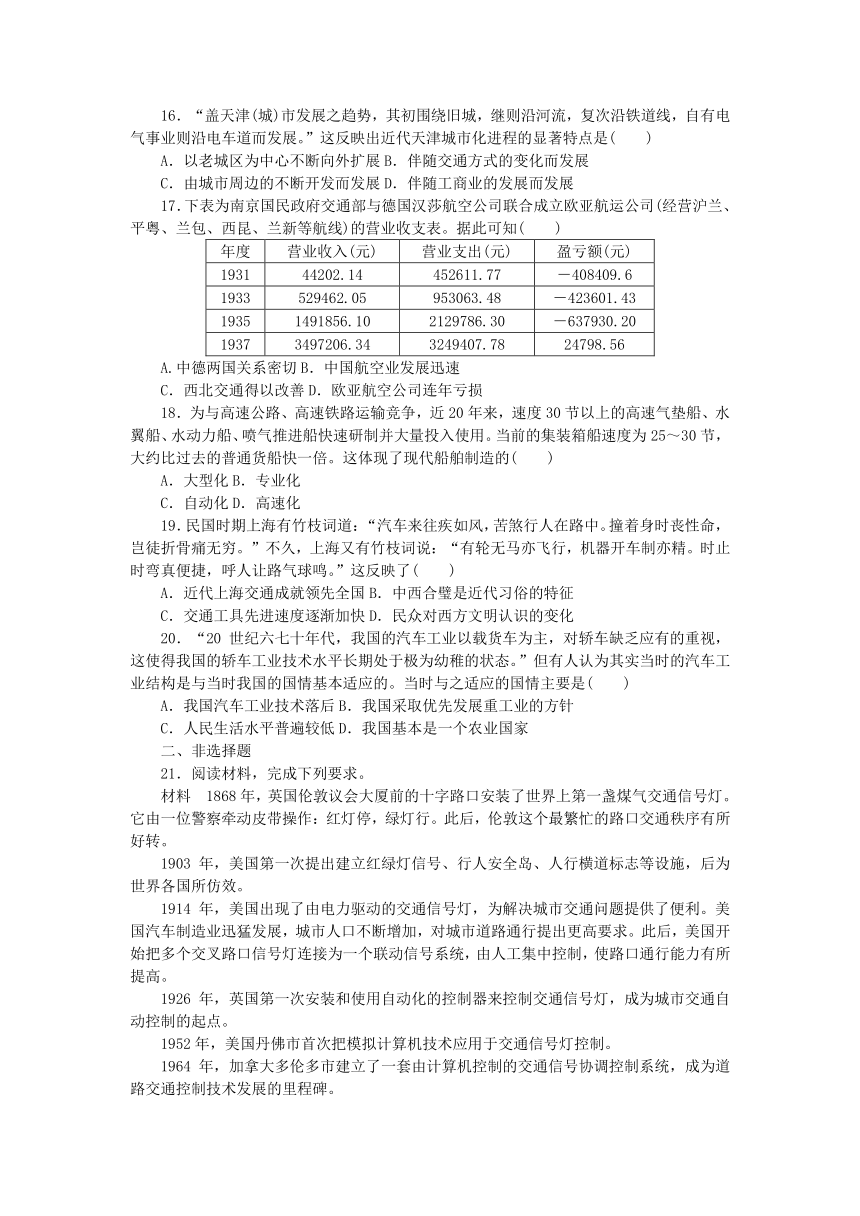

17.下表为南京国民政府交通部与德国汉莎航空公司联合成立欧亚航运公司(经营沪兰、平粤、兰包、西昆、兰新等航线)的营业收支表。据此可知( )

年度 营业收入(元) 营业支出(元) 盈亏额(元)

1931 44202.14 452611.77 -408409.6

1933 529462.05 953063.48 -423601.43

1935 1491856.10 2129786.30 -637930.20

1937 3497206.34 3249407.78 24798.56

A.中德两国关系密切B.中国航空业发展迅速

C.西北交通得以改善D.欧亚航空公司连年亏损

18.为与高速公路、高速铁路运输竞争,近20年来,速度30节以上的高速气垫船、水翼船、水动力船、喷气推进船快速研制并大量投入使用。当前的集装箱船速度为25~30节,大约比过去的普通货船快一倍。这体现了现代船舶制造的( )

A.大型化B.专业化

C.自动化D.高速化

19.民国时期上海有竹枝词道:“汽车来往疾如风,苦煞行人在路中。撞着身时丧性命,岂徒折骨痛无穷。”不久,上海又有竹枝词说:“有轮无马亦飞行,机器开车制亦精。时止时弯真便捷,呼人让路气球鸣。”这反映了( )

A.近代上海交通成就领先全国B.中西合璧是近代习俗的特征

C.交通工具先进速度逐渐加快D.民众对西方文明认识的变化

20.“20世纪六七十年代,我国的汽车工业以载货车为主,对轿车缺乏应有的重视,这使得我国的轿车工业技术水平长期处于极为幼稚的状态。”但有人认为其实当时的汽车工业结构是与当时我国的国情基本适应的。当时与之适应的国情主要是( )

A.我国汽车工业技术落后B.我国采取优先发展重工业的方针

C.人民生活水平普遍较低D.我国基本是一个农业国家

二、非选择题

21.阅读材料,完成下列要求。

材料 1868年,英国伦敦议会大厦前的十字路口安装了世界上第一盏煤气交通信号灯。它由一位警察牵动皮带操作:红灯停,绿灯行。此后,伦敦这个最繁忙的路口交通秩序有所好转。

1903年,美国第一次提出建立红绿灯信号、行人安全岛、人行横道标志等设施,后为世界各国所仿效。

1914年,美国出现了由电力驱动的交通信号灯,为解决城市交通问题提供了便利。美国汽车制造业迅猛发展,城市人口不断增加,对城市道路通行提出更高要求。此后,美国开始把多个交叉路口信号灯连接为一个联动信号系统,由人工集中控制,使路口通行能力有所提高。

1926年,英国第一次安装和使用自动化的控制器来控制交通信号灯,成为城市交通自动控制的起点。

1952年,美国丹佛市首次把模拟计算机技术应用于交通信号灯控制。

1964年,加拿大多伦多市建立了一套由计算机控制的交通信号协调控制系统,成为道路交通控制技术发展的里程碑。

20世纪80年代后期以来,城市交通状况日趋恶化。人们认识到,只有综合考虑路口交通流与信号控制方案,并完善配套的城市交通法规,才有望改善城市交通,解决相关社会问题。智能交通控制系统应运而生。——据郑祖武《城市道路交通》等整理

(1)根据材料并结合所学知识,指出城市道路交通信号灯诞生的历史背景。

(2)根据材料并结合所学知识,简述影响20世纪交通信号灯重大改进的主要科技成果。

(3)根据城市交通信号灯的发展历程,说明技术进步在哪些方面改善了城市生活。

22.阅读材料,完成下列要求。

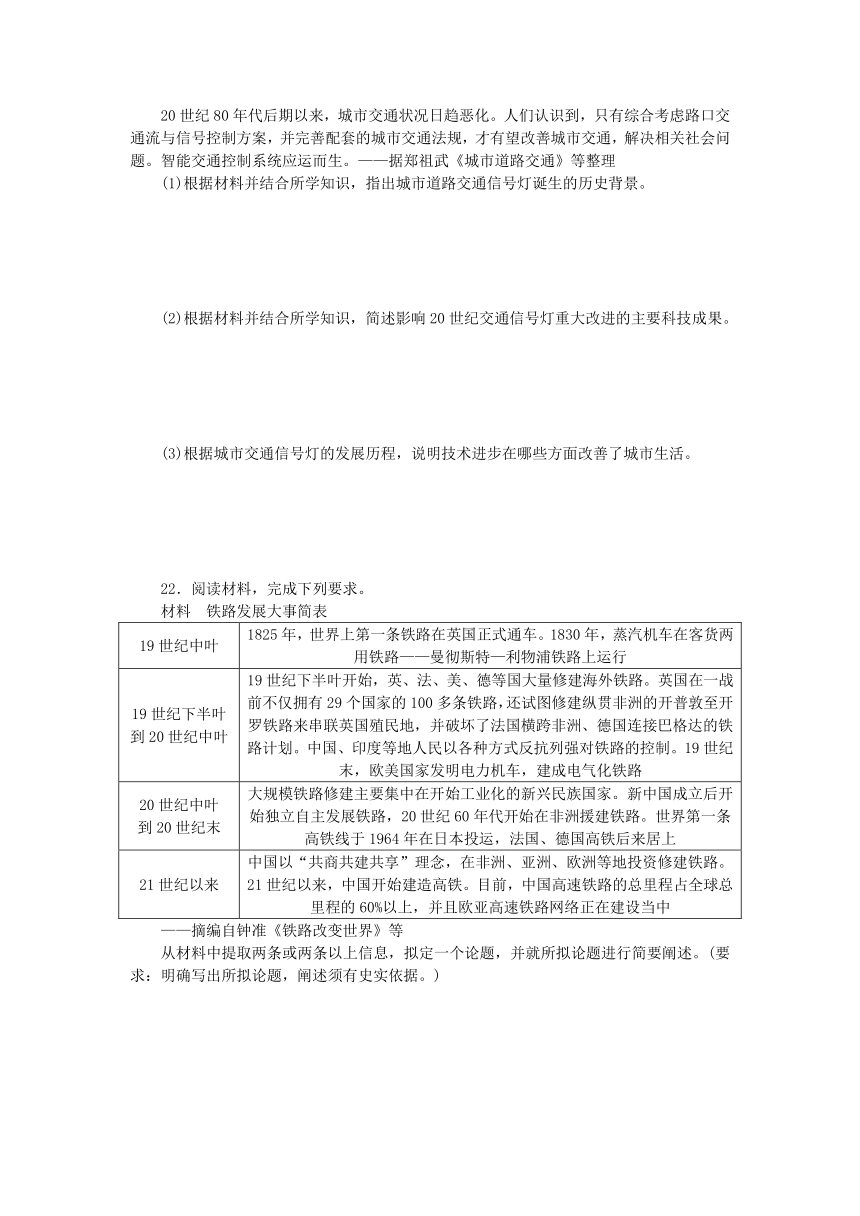

材料 铁路发展大事简表

19世纪中叶 1825年,世界上第一条铁路在英国正式通车。1830年,蒸汽机车在客货两用铁路——曼彻斯特—利物浦铁路上运行

19世纪下半叶 到20世纪中叶 19世纪下半叶开始,英、法、美、德等国大量修建海外铁路。英国在一战前不仅拥有29个国家的100多条铁路,还试图修建纵贯非洲的开普敦至开罗铁路来串联英国殖民地,并破坏了法国横跨非洲、德国连接巴格达的铁路计划。中国、印度等地人民以各种方式反抗列强对铁路的控制。19世纪末,欧美国家发明电力机车,建成电气化铁路

20世纪中叶 到20世纪末 大规模铁路修建主要集中在开始工业化的新兴民族国家。新中国成立后开始独立自主发展铁路,20世纪60年代开始在非洲援建铁路。世界第一条高铁线于1964年在日本投运,法国、德国高铁后来居上

21世纪以来 中国以“共商共建共享”理念,在非洲、亚洲、欧洲等地投资修建铁路。21世纪以来,中国开始建造高铁。目前,中国高速铁路的总里程占全球总里程的60%以上,并且欧亚高速铁路网络正在建设当中

——摘编自钟准《铁路改变世界》等

从材料中提取两条或两条以上信息,拟定一个论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据。)

第五单元综合检测

1.答案:B

解析:依据材料关键信息“1830年”“一种新式交通工具”等可得出这是第一次工业革命时期发明的交通工具,故B项正确;帆船是传统的交通工具,故A项错误;飞机和汽车是第二次工业革命的成果,故C、D项错误。

2.答案:B

解析:从材料内容可以看出反映的是第一次工业革命时期,结合所学知识我们可知第一次工业革命时期,出现了蒸汽轮船可以横渡大西洋,故选B。

3.答案:C

解析:本题考查交通工具发展对社会生活的影响。由“随着轮船、火车和公共汽车的相继传入,男女同处一个公共空间的情况越来越多,人们从开始的忧虑、防范,逐渐过渡到习以为常”可知,交通工具对人们的观念产生影响,故选C项;题干提及的是人们对新式交通工具的适应,而不仅仅是“市民”的看法,排除A项;题干中轮船、火车和公共汽车之间的关系没有体现层次性,排除B项;题干提及的是近代交通工具的影响,而非西方观念的影响,排除D项。

4.答案:B

解析:据所学可知,唐朝已经有了较完善的驿道交通网,故A项错误;驿传制度有利于促进经济文化的交流,有利于政令畅通,有利于军情的及时通报,有利于维护国家统一,故B项正确,C项错误;材料并未强调交通工具的进步,而只是强调交通系统的发展与完善对于国家管理的作用,故D项错误。

5.答案:D

解析:火车的出现冲击了原有的封建等级制度,封建贵族特权出现动摇,社会关系发生了变化,故选D项。

6.答案:B

解析:20世纪80年代中期的中国,第一个自行车生产集团已经成立,年轻人希望出行不再步行,梦想拥有一辆属于自己的名牌自行车,说明改革开放影响人民生活方式,故B项正确;科技革命推动企业发展在材料中没有体现,A项排除;材料并不涉及思想解放与国企改革的关系,C项排除;1992年中共十四大确立国有企业改革的目标是建立现代企业制度,时间与材料不符,D项排除。

7.答案:D

解析:本题考查近代中国交通发展的作用。依据材料可知,1874年,李鸿章上奏朝廷《筹议海防折》,指出南北洋滨海七省,必须联为一气,方能呼应联通,特别是有军情时,有火车和铁路,运兵能够一日千里,统帅方不至于误事,这说明李鸿章请修建铁路的主要理由是军事方面的需要,故选D项;材料反映开设铁路,不误军情,有师夷长技,但并非以夷制夷,排除A项;材料反映李鸿章请修铁路是因为军情瞬息万变,主要是军事方面的考虑,未涉及填补空白,求强求富,排除B项;效法西方,发展交通是李鸿章的主张,并非修建铁路的原因,排除C项。

8.答案:B

解析:关键信息是“19世纪”。19世纪工业革命对英国社会产生极大影响,蒸汽轮船、火车等新式交通工具产生,大大提高了出行效率,降低了旅游成本,使旅游可以成为大众的活动,故B项正确。其他三项皆非主要原因,排除。

9.答案:C

解析:本题考查古代的水路交通。据材料“更从国家战略格局上促进了传统经济格局和政治地缘格局的改变”可知,大运河加强了经济中心与政治中心的沟通,促使古代政治中心由洛阳向大都北移,故选C项;“解决”说法错误,南北发展不平衡问题一直存在,排除A项;“传统经济格局的改变”指经济重心的南移,而不是出现新的生产关系,明中后期才出现资本主义萌芽,排除B项;材料主要强调大运河对经济、政治的影响,且“文化趋同”说法错误,排除D项。

10.答案:B

解析:材料中蒋介石政府“迫于美国的压力,把靠左通行改为靠右通行”,体现出美国把交通意志强加于中国的特点;而中国近代通行原则源于《租界规程》,则说明中国近代交通发展带有殖民主义色彩,故B项正确;材料中交通规则改变是美国的强制行为,不是国人主动学习,故A项错误;“源于英法联军在中国制定”说明交通规则在第二次鸦片战争时期已经出现,故C项错误;材料中《城市交通规则》的制定不能说明近代交通规则发生根本变化,故D项错误。

11.答案:A

解析:本题结合史料实证考查人口流动与交通的关系。从“1978~1988年”的时间信息并结合所学可知,改革开放促使大量劳动力外出务工,促进了人口的流动,故选A项;材料中强调的是客运量的变化,不是交通方式的变化,排除B项;材料不能说明城市化,排除C项;材料中涉及铁路、公路、水运、航空四种交通方式,并没有特殊强调航空业的发展,排除D项。

12.答案:A

解析:通过阅读材料可知,从铁路传入到汽车传入再到飞机传入中国,时间间隔越来越短,这说明中国融入世界的步伐加快,所以故选A项。B、C、D三项对材料的理解不全面,排除。

13.答案:B

解析:本题考查晚清铁路发展的影响。根据材料“截至1911年,初步建成以北京为枢纽的京奉、京汉、京张、津浦四条官办铁路干线,以及华北的正太等官商合办各线,总长约达9292公里”可知形成以北京为中心的铁路干线,奠定了近代铁路网的基本格局,故B项正确;材料主旨是清廷主张修建自己的铁路,这与列强关系不大,A项不符合材料主旨,排除;材料主要表述铁路的修建,没有体现自然经济的瓦解问题,排除C项;洋务运动结束于1895年,与材料时间不符,排除D项。

14.答案:B

解析:本题考查人民建设社会主义的热情。中华人民共和国成立之初是一个落后的农业国。1953年,国家第一个五年计划开始实行,优先发展重工业,长春第一汽车制造厂等先后建成投产,人民对此具有高昂的热情,与材料中“一万多名建设者在一匹红绸上签名,表示决心”相符,故B项正确;到1956年底,我国基本完成了三大改造,生产资料私有制变为社会主义公有制,社会主义经济体系在中国基本建立起来,1953年我国才刚刚开始三大改造,谈不上成效显著,排除A项;中共十一届三中全会后开始经济体制改革,与材料时间不符,排除C项;1953年,我国还是新民主主义国家,无法体现社会主义制度优越性,排除D项。

15.答案:D

解析:本题考查现代中国的陆路交通。济青高铁开通后,把山东的众多城市连接在了一起,形成了省内交通圈,表明交通工具使得区域间的经济联系更加密切,故选D项;城市化进程与材料强调高铁使得区域间经济联系日益密切不符,排除A项;材料表明高铁使得区域间经济联系日益密切,经济版图突破地域,但没有彻底突破,排除B项;材料没有体现人们的竞争意识正在逐步形成,排除C项。

16.答案:B

解析:由“沿河流”到“沿铁道线”再到“沿电车道”可看出近代天津城市化进程的特点是随交通方式的变化而发展,因此选B项。

17.答案:C

解析:1937年经营沪兰、平粤、兰包、西昆、兰新等航线的欧亚航运公司营业额由亏损转为盈利,说明全面抗战时期,西北地区的交通得以改善,C项正确;20世纪30年代,南京国民政府与德国航空公司成立的航运公司由亏损转为盈余,不能说明中德两国关系密切,A项错误;欧亚航运公司的营业收支变化不能说明整个中国航空业发展迅速,B项错误;欧亚航空公司连年亏损与1937年盈余2万多不符,D项错误。

18.答案:D

解析:本题考查现代造船业。材料体现的是船舶在速度方面与高速公路、高速铁路的竞争,故体现的是现代船舶制造的高速化特点,故D项正确。其他三项与题干信息不符,排除。

19.答案:D

解析:从“撞着身时丧性命,岂徒折骨痛无穷”,到“时止时弯真便捷,呼人让路气球鸣”,说明上海人对汽车为代表的西方文明由不接受到赞颂的变化,反映出民众对西方文明的认识发生变化,故选D;没有其他地区交通情况的比较,无法得出近代上海交通成就领先全国的结论,排除A;材料无法体现中西合璧,排除B;材料无法体现交通工具速度逐渐加快,排除C。

20.答案:C

解析:轿车生产滞后主要是基于我国人民生活水平较低的国情考虑的,也就是需求不足,故C项正确;A项是我国工业技术落后的体现,体现不出“国情”,排除;B项与题干主旨不符,排除;我国从“一五”计划开始,工业化进程不断推进,排除D项。

21.答案:(1)背景:第二次工业革命开展;城市快速发展(城市化进程加快,工业城市出现);城市交通状况日益复杂(交通运输工具数量和种类增多)。

(2)主要科技成果:内燃机的发明和应用,新式交通工具不断出现;电灯的发明和电力的广泛应用;计算机技术的产生和普及;网络技术的出现与应用。

(3)解决了城市化进程中日益突出的交通问题,改善了城市生活环境;推进城市化进程,提高城市管理水平;提高了城市文明程度(规则意识、法制观念、行为方式)。

解析:第(1)问,“历史背景”可结合所学知识从工业革命的影响的角度分析作答。第(2)问,“科技成果”可从时间信息入手,结合所学知识列举与之相关的第二次工业革命和现代科技发展的成果即可。第(3)问,“说明”可从技术进步给社会生产、社会生活带来的积极作用角度分析作答。

22.答案:示例一

论题:科学技术的进步与铁路运输。

阐述:工业革命时期,蒸汽机的改良和应用,有力地推动了交通运输工具的改进,蒸汽机车率先在英国出现并运行。第二次工业革命时期,电力的广泛应用,电动机的发明对交通领域的发展产生了巨大影响。19世纪末,欧美国家建成电气化铁路,大大提高运输效率。这表明科学技术的进步推动了铁路运输业的发展。

示例二

论题:铁路技术的输出与全球观。

阐述:19世纪下半叶,英、德等国将殖民地半殖民地国家作为其原料产地和商品倾销地,殖民国家在亚洲、非洲地区大量修建铁路,掠夺殖民地和半殖民地的财富以满足本国经济发展的需要,遭到当地人民的反抗。21世纪,中国本着“人类命运共同体”的理念,在非洲、亚洲、欧洲等地投资修建铁路,在谋求本国发展的同时促进各国共同发展。这表明,在不同的全球观念下,铁路技术的输出对世界的影响截然不同。

解析:“铁路发展大事简表”展示了铁路的发展历史。根据所学知识可知,铁路是第一次工业革命的结果,它与科技的发展有密切的关系,或者说科技的发展推动了铁路技术的不断进步。由此可拟定论题,即科学技术的进步与铁路运输。然后联系表格中的史实进行说明即可。从另一个角度讲,铁路属于交通运输的范畴,交通运输的发展对全球化有直接推动作用,由此可得出另外一个结论,即铁路技术的输出与全球观。然后联系材料中的史实进行说明即可。

一、选择题

1.英国女演员弗朗丝·金伯尔对幼年(1830年)搭乘的一种新式交通工具,曾有如下描述:“现在我们以它的最高速度——每小时30英里(48公里)——出发,它比鸟的飞翔速度还要快。你难以想象切开空气向前奔跑的感觉是怎样的——它的运动也十分平稳。”据此判断,这种新式交通工具是( )

A.帆船B.蒸汽机车C.飞机D.汽车

2.“蒸汽和新的工具机把工场手工业变成了现代大工业,从而把资产阶级社会的整个基础革命化了。工场手工业时代的迟缓的发展进程变成了生产中的真正的狂飙时期。”下列出现在“狂飙时期”的历史现象应是( )

A.英国人霍金斯第一次将黑奴贩卖给西班牙

B.英国第一艘商用汽船成功横渡大西洋

C.最早的托拉斯组织美孚石油宣告成立

D.苏联发射世界上第一颗人造地球卫星

3.在使用传统交通工具的时代,陌生男女共处某一交通工具内的情况是很少见的,近代以来,随着轮船、火车和公共汽车的相继传入,男女同处一个公共空间的情况越来越多,人们从开始的忧虑、防范,逐渐过渡到习以为常。这反映出( )

A.市民对新式交通工具的赞同与认可B.大众交通工具的层次性日益突出

C.近代交通工具改变了人们的出行观念D.西方的自由平等观念已深入人心

4.据史料记载,元朝政府在全国设置驿站1383处,“汉地”由兵部统领,“北地”由通政院统领,“陆则以马以牛,或以驴,或以车,而水则以舟”。与驿站相辅而行的有急递铺,“而梯航毕达,海宇会同,元之天下,视前代所以为极盛也”。这些举措( )

A.开创了古代的驿传制度B.有利于维护国家的统一

C.导致了民族隔阂的加剧D.促进了交通工具的进步

5.19世纪上半期,当蒸汽机车轰鸣奔驰的时候,衣冠楚楚的绅士、淑女与衣衫褴褛的下层人民同挤一列火车,还得到处给别人让路。保守人士惊呼,铁路会带来某种“平等化的危险”。民主人士拍手称快:“我看到火车真高兴,我想封建制度是永远一去不返了。”材料主要反映了先进科技( )

A.造成了社会秩序的混乱B.改变了传统的社会性质

C.促进了资本主义的发展D.冲击了原有的社会关系

6.1986年12月,中国第一个自行车生产集团——“永久”自行车集团成立。拥有一辆“永久”牌自行车是当时年轻人的梦想,也成为那一代人抹不去的记忆。这一现象说明( )

A.科技革命推动企业发展B.改革开放影响人民生活方式

C.思想解放推动国企改革D.现代企业制度促进经济发展

7.1874年,李鸿章上奏清廷《筹议海防折》,指出“南北洋滨海七省自须联为一气,方能呼应联通……何况有事之际,军情瞬息变更”“西国……有内地火车铁路,屯边于旁,闻警驰援,可一日千数百里,则统帅当不至于误事”。在此,李鸿章奏请修建铁路的主要理由是( )

A.师夷长技,以夷制夷B.填补空白,求强求富

C.效法西方,发展交通D.南北联动,加强国防

8.在中世纪的英国,旅游多是贵族的活动,主要动机是对知识的追求;19世纪,大众旅游成为趋势,长途旅行、周末旅行逐渐盛行,主要动机是追求娱乐。这主要是因为( )

A.英国确立君主立宪制B.交通工具的革新

C.文艺复兴解放了思想D.社会财富的增加

9.从隋至元大运河线路的延长以及从人字形到南北贯通的一字形的改变,不仅从空间上拉近了中国南北的距离,更从国家战略格局上促进了传统经济格局和政治地缘格局的改变,由此可知,大运河的发展( )

A.解决了南北发展不平衡问题B.带动沿岸出现新的生产关系

C.影响了古代政治中心的转移D.连接南北区域促进文化趋同

10.中国近代通行原则源于英法联军在中国制定并实行的《租界规程》中载明的条文:车辆超过时必须靠路左。1945年前后蒋介石政府迫于美国的压力,把靠左通行改为靠右通行,并特地发布了中国近代第一部交通规则——《城市交通规则》。这说明( )

A.近代中国人主动学习西方文明B.中国近代交通发展带有殖民色彩

C.交通规则最早出现于甲午战争后D.中国近代交通规则发生根本变化

11.下表是1978~1988年中国客运量结构分布表(单位:万人)。

年份 铁路 公路 水运 民航

1978 81491 149229 23042 231

1988 122645 650473 35032 1442

表格中中国客运量数据变化,说明这一时期我国( )

A.改革开放促进了人口流动B.科技发展使交通方式更加多样化

C.经济体制改革推动了城市化D.对外开放政策加速了民航业发展

12.世界上第一条铁路出现于1825年,中国第一条铁路出现于1876年;世界上第一辆汽车出现于1885年,中国第一辆汽车出现于20世纪初;世界上第一架飞机出现于1903年,中国第一架飞机出现于1909年。从三种近代交通工具传入中国的时间间隔,我们可以看出( )

A.中国融入世界步伐加快

B.中国受到西方工业文明的影响

C.中国近代经济不断发展

D.近代交通工具受到国人欢迎

13.1898年5月,清廷发布上谕称建铁路为“自强要策”,正式宣布兴办铁路。截至1911年,初步建成以北京为枢纽的京奉、京汉、京张、津浦四条官办铁路干线,以及华北的正太等官商合办各线,总长约达9292公里,其中自建铁路达5754公里。这一时期中国铁路的发展( )

A.反映了列强倾销商品的要求B.奠定了近代铁路网的基本格局

C.瓦解了自给自足的小农经济D.是洋务派自强政策推动的结果

14.1953年,长春第一汽车制造厂奠基典礼在某厂区隆重举行。一万多名建设者在一匹红绸上签名,表示决心。六名年轻的共产党员将刻有毛泽东主席亲笔题词的基石,安放在厂区中心广场。这可说明当时我国( )

A.社会主义改造成效显著B.人民热情建设社会主义

C.经济体制改革稳步推进D.社会主义制度具有优越性

15.济青高铁建成运营后,构成了连接济南、青岛间多个中心城市和通达沿海的烟台、威海、日照等中心城市的快速客运主通道,逐步形成省内的2小时交通圈。这表明( )

A.新型交通工具加快城市化进程B.经济版图彻底突破了地域界限

C.人们的竞争意识正在逐步形成D.区域间经济联系日益密切

16.“盖天津(城)市发展之趋势,其初围绕旧城,继则沿河流,复次沿铁道线,自有电气事业则沿电车道而发展。”这反映出近代天津城市化进程的显著特点是( )

A.以老城区为中心不断向外扩展B.伴随交通方式的变化而发展

C.由城市周边的不断开发而发展D.伴随工商业的发展而发展

17.下表为南京国民政府交通部与德国汉莎航空公司联合成立欧亚航运公司(经营沪兰、平粤、兰包、西昆、兰新等航线)的营业收支表。据此可知( )

年度 营业收入(元) 营业支出(元) 盈亏额(元)

1931 44202.14 452611.77 -408409.6

1933 529462.05 953063.48 -423601.43

1935 1491856.10 2129786.30 -637930.20

1937 3497206.34 3249407.78 24798.56

A.中德两国关系密切B.中国航空业发展迅速

C.西北交通得以改善D.欧亚航空公司连年亏损

18.为与高速公路、高速铁路运输竞争,近20年来,速度30节以上的高速气垫船、水翼船、水动力船、喷气推进船快速研制并大量投入使用。当前的集装箱船速度为25~30节,大约比过去的普通货船快一倍。这体现了现代船舶制造的( )

A.大型化B.专业化

C.自动化D.高速化

19.民国时期上海有竹枝词道:“汽车来往疾如风,苦煞行人在路中。撞着身时丧性命,岂徒折骨痛无穷。”不久,上海又有竹枝词说:“有轮无马亦飞行,机器开车制亦精。时止时弯真便捷,呼人让路气球鸣。”这反映了( )

A.近代上海交通成就领先全国B.中西合璧是近代习俗的特征

C.交通工具先进速度逐渐加快D.民众对西方文明认识的变化

20.“20世纪六七十年代,我国的汽车工业以载货车为主,对轿车缺乏应有的重视,这使得我国的轿车工业技术水平长期处于极为幼稚的状态。”但有人认为其实当时的汽车工业结构是与当时我国的国情基本适应的。当时与之适应的国情主要是( )

A.我国汽车工业技术落后B.我国采取优先发展重工业的方针

C.人民生活水平普遍较低D.我国基本是一个农业国家

二、非选择题

21.阅读材料,完成下列要求。

材料 1868年,英国伦敦议会大厦前的十字路口安装了世界上第一盏煤气交通信号灯。它由一位警察牵动皮带操作:红灯停,绿灯行。此后,伦敦这个最繁忙的路口交通秩序有所好转。

1903年,美国第一次提出建立红绿灯信号、行人安全岛、人行横道标志等设施,后为世界各国所仿效。

1914年,美国出现了由电力驱动的交通信号灯,为解决城市交通问题提供了便利。美国汽车制造业迅猛发展,城市人口不断增加,对城市道路通行提出更高要求。此后,美国开始把多个交叉路口信号灯连接为一个联动信号系统,由人工集中控制,使路口通行能力有所提高。

1926年,英国第一次安装和使用自动化的控制器来控制交通信号灯,成为城市交通自动控制的起点。

1952年,美国丹佛市首次把模拟计算机技术应用于交通信号灯控制。

1964年,加拿大多伦多市建立了一套由计算机控制的交通信号协调控制系统,成为道路交通控制技术发展的里程碑。

20世纪80年代后期以来,城市交通状况日趋恶化。人们认识到,只有综合考虑路口交通流与信号控制方案,并完善配套的城市交通法规,才有望改善城市交通,解决相关社会问题。智能交通控制系统应运而生。——据郑祖武《城市道路交通》等整理

(1)根据材料并结合所学知识,指出城市道路交通信号灯诞生的历史背景。

(2)根据材料并结合所学知识,简述影响20世纪交通信号灯重大改进的主要科技成果。

(3)根据城市交通信号灯的发展历程,说明技术进步在哪些方面改善了城市生活。

22.阅读材料,完成下列要求。

材料 铁路发展大事简表

19世纪中叶 1825年,世界上第一条铁路在英国正式通车。1830年,蒸汽机车在客货两用铁路——曼彻斯特—利物浦铁路上运行

19世纪下半叶 到20世纪中叶 19世纪下半叶开始,英、法、美、德等国大量修建海外铁路。英国在一战前不仅拥有29个国家的100多条铁路,还试图修建纵贯非洲的开普敦至开罗铁路来串联英国殖民地,并破坏了法国横跨非洲、德国连接巴格达的铁路计划。中国、印度等地人民以各种方式反抗列强对铁路的控制。19世纪末,欧美国家发明电力机车,建成电气化铁路

20世纪中叶 到20世纪末 大规模铁路修建主要集中在开始工业化的新兴民族国家。新中国成立后开始独立自主发展铁路,20世纪60年代开始在非洲援建铁路。世界第一条高铁线于1964年在日本投运,法国、德国高铁后来居上

21世纪以来 中国以“共商共建共享”理念,在非洲、亚洲、欧洲等地投资修建铁路。21世纪以来,中国开始建造高铁。目前,中国高速铁路的总里程占全球总里程的60%以上,并且欧亚高速铁路网络正在建设当中

——摘编自钟准《铁路改变世界》等

从材料中提取两条或两条以上信息,拟定一个论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据。)

第五单元综合检测

1.答案:B

解析:依据材料关键信息“1830年”“一种新式交通工具”等可得出这是第一次工业革命时期发明的交通工具,故B项正确;帆船是传统的交通工具,故A项错误;飞机和汽车是第二次工业革命的成果,故C、D项错误。

2.答案:B

解析:从材料内容可以看出反映的是第一次工业革命时期,结合所学知识我们可知第一次工业革命时期,出现了蒸汽轮船可以横渡大西洋,故选B。

3.答案:C

解析:本题考查交通工具发展对社会生活的影响。由“随着轮船、火车和公共汽车的相继传入,男女同处一个公共空间的情况越来越多,人们从开始的忧虑、防范,逐渐过渡到习以为常”可知,交通工具对人们的观念产生影响,故选C项;题干提及的是人们对新式交通工具的适应,而不仅仅是“市民”的看法,排除A项;题干中轮船、火车和公共汽车之间的关系没有体现层次性,排除B项;题干提及的是近代交通工具的影响,而非西方观念的影响,排除D项。

4.答案:B

解析:据所学可知,唐朝已经有了较完善的驿道交通网,故A项错误;驿传制度有利于促进经济文化的交流,有利于政令畅通,有利于军情的及时通报,有利于维护国家统一,故B项正确,C项错误;材料并未强调交通工具的进步,而只是强调交通系统的发展与完善对于国家管理的作用,故D项错误。

5.答案:D

解析:火车的出现冲击了原有的封建等级制度,封建贵族特权出现动摇,社会关系发生了变化,故选D项。

6.答案:B

解析:20世纪80年代中期的中国,第一个自行车生产集团已经成立,年轻人希望出行不再步行,梦想拥有一辆属于自己的名牌自行车,说明改革开放影响人民生活方式,故B项正确;科技革命推动企业发展在材料中没有体现,A项排除;材料并不涉及思想解放与国企改革的关系,C项排除;1992年中共十四大确立国有企业改革的目标是建立现代企业制度,时间与材料不符,D项排除。

7.答案:D

解析:本题考查近代中国交通发展的作用。依据材料可知,1874年,李鸿章上奏朝廷《筹议海防折》,指出南北洋滨海七省,必须联为一气,方能呼应联通,特别是有军情时,有火车和铁路,运兵能够一日千里,统帅方不至于误事,这说明李鸿章请修建铁路的主要理由是军事方面的需要,故选D项;材料反映开设铁路,不误军情,有师夷长技,但并非以夷制夷,排除A项;材料反映李鸿章请修铁路是因为军情瞬息万变,主要是军事方面的考虑,未涉及填补空白,求强求富,排除B项;效法西方,发展交通是李鸿章的主张,并非修建铁路的原因,排除C项。

8.答案:B

解析:关键信息是“19世纪”。19世纪工业革命对英国社会产生极大影响,蒸汽轮船、火车等新式交通工具产生,大大提高了出行效率,降低了旅游成本,使旅游可以成为大众的活动,故B项正确。其他三项皆非主要原因,排除。

9.答案:C

解析:本题考查古代的水路交通。据材料“更从国家战略格局上促进了传统经济格局和政治地缘格局的改变”可知,大运河加强了经济中心与政治中心的沟通,促使古代政治中心由洛阳向大都北移,故选C项;“解决”说法错误,南北发展不平衡问题一直存在,排除A项;“传统经济格局的改变”指经济重心的南移,而不是出现新的生产关系,明中后期才出现资本主义萌芽,排除B项;材料主要强调大运河对经济、政治的影响,且“文化趋同”说法错误,排除D项。

10.答案:B

解析:材料中蒋介石政府“迫于美国的压力,把靠左通行改为靠右通行”,体现出美国把交通意志强加于中国的特点;而中国近代通行原则源于《租界规程》,则说明中国近代交通发展带有殖民主义色彩,故B项正确;材料中交通规则改变是美国的强制行为,不是国人主动学习,故A项错误;“源于英法联军在中国制定”说明交通规则在第二次鸦片战争时期已经出现,故C项错误;材料中《城市交通规则》的制定不能说明近代交通规则发生根本变化,故D项错误。

11.答案:A

解析:本题结合史料实证考查人口流动与交通的关系。从“1978~1988年”的时间信息并结合所学可知,改革开放促使大量劳动力外出务工,促进了人口的流动,故选A项;材料中强调的是客运量的变化,不是交通方式的变化,排除B项;材料不能说明城市化,排除C项;材料中涉及铁路、公路、水运、航空四种交通方式,并没有特殊强调航空业的发展,排除D项。

12.答案:A

解析:通过阅读材料可知,从铁路传入到汽车传入再到飞机传入中国,时间间隔越来越短,这说明中国融入世界的步伐加快,所以故选A项。B、C、D三项对材料的理解不全面,排除。

13.答案:B

解析:本题考查晚清铁路发展的影响。根据材料“截至1911年,初步建成以北京为枢纽的京奉、京汉、京张、津浦四条官办铁路干线,以及华北的正太等官商合办各线,总长约达9292公里”可知形成以北京为中心的铁路干线,奠定了近代铁路网的基本格局,故B项正确;材料主旨是清廷主张修建自己的铁路,这与列强关系不大,A项不符合材料主旨,排除;材料主要表述铁路的修建,没有体现自然经济的瓦解问题,排除C项;洋务运动结束于1895年,与材料时间不符,排除D项。

14.答案:B

解析:本题考查人民建设社会主义的热情。中华人民共和国成立之初是一个落后的农业国。1953年,国家第一个五年计划开始实行,优先发展重工业,长春第一汽车制造厂等先后建成投产,人民对此具有高昂的热情,与材料中“一万多名建设者在一匹红绸上签名,表示决心”相符,故B项正确;到1956年底,我国基本完成了三大改造,生产资料私有制变为社会主义公有制,社会主义经济体系在中国基本建立起来,1953年我国才刚刚开始三大改造,谈不上成效显著,排除A项;中共十一届三中全会后开始经济体制改革,与材料时间不符,排除C项;1953年,我国还是新民主主义国家,无法体现社会主义制度优越性,排除D项。

15.答案:D

解析:本题考查现代中国的陆路交通。济青高铁开通后,把山东的众多城市连接在了一起,形成了省内交通圈,表明交通工具使得区域间的经济联系更加密切,故选D项;城市化进程与材料强调高铁使得区域间经济联系日益密切不符,排除A项;材料表明高铁使得区域间经济联系日益密切,经济版图突破地域,但没有彻底突破,排除B项;材料没有体现人们的竞争意识正在逐步形成,排除C项。

16.答案:B

解析:由“沿河流”到“沿铁道线”再到“沿电车道”可看出近代天津城市化进程的特点是随交通方式的变化而发展,因此选B项。

17.答案:C

解析:1937年经营沪兰、平粤、兰包、西昆、兰新等航线的欧亚航运公司营业额由亏损转为盈利,说明全面抗战时期,西北地区的交通得以改善,C项正确;20世纪30年代,南京国民政府与德国航空公司成立的航运公司由亏损转为盈余,不能说明中德两国关系密切,A项错误;欧亚航运公司的营业收支变化不能说明整个中国航空业发展迅速,B项错误;欧亚航空公司连年亏损与1937年盈余2万多不符,D项错误。

18.答案:D

解析:本题考查现代造船业。材料体现的是船舶在速度方面与高速公路、高速铁路的竞争,故体现的是现代船舶制造的高速化特点,故D项正确。其他三项与题干信息不符,排除。

19.答案:D

解析:从“撞着身时丧性命,岂徒折骨痛无穷”,到“时止时弯真便捷,呼人让路气球鸣”,说明上海人对汽车为代表的西方文明由不接受到赞颂的变化,反映出民众对西方文明的认识发生变化,故选D;没有其他地区交通情况的比较,无法得出近代上海交通成就领先全国的结论,排除A;材料无法体现中西合璧,排除B;材料无法体现交通工具速度逐渐加快,排除C。

20.答案:C

解析:轿车生产滞后主要是基于我国人民生活水平较低的国情考虑的,也就是需求不足,故C项正确;A项是我国工业技术落后的体现,体现不出“国情”,排除;B项与题干主旨不符,排除;我国从“一五”计划开始,工业化进程不断推进,排除D项。

21.答案:(1)背景:第二次工业革命开展;城市快速发展(城市化进程加快,工业城市出现);城市交通状况日益复杂(交通运输工具数量和种类增多)。

(2)主要科技成果:内燃机的发明和应用,新式交通工具不断出现;电灯的发明和电力的广泛应用;计算机技术的产生和普及;网络技术的出现与应用。

(3)解决了城市化进程中日益突出的交通问题,改善了城市生活环境;推进城市化进程,提高城市管理水平;提高了城市文明程度(规则意识、法制观念、行为方式)。

解析:第(1)问,“历史背景”可结合所学知识从工业革命的影响的角度分析作答。第(2)问,“科技成果”可从时间信息入手,结合所学知识列举与之相关的第二次工业革命和现代科技发展的成果即可。第(3)问,“说明”可从技术进步给社会生产、社会生活带来的积极作用角度分析作答。

22.答案:示例一

论题:科学技术的进步与铁路运输。

阐述:工业革命时期,蒸汽机的改良和应用,有力地推动了交通运输工具的改进,蒸汽机车率先在英国出现并运行。第二次工业革命时期,电力的广泛应用,电动机的发明对交通领域的发展产生了巨大影响。19世纪末,欧美国家建成电气化铁路,大大提高运输效率。这表明科学技术的进步推动了铁路运输业的发展。

示例二

论题:铁路技术的输出与全球观。

阐述:19世纪下半叶,英、德等国将殖民地半殖民地国家作为其原料产地和商品倾销地,殖民国家在亚洲、非洲地区大量修建铁路,掠夺殖民地和半殖民地的财富以满足本国经济发展的需要,遭到当地人民的反抗。21世纪,中国本着“人类命运共同体”的理念,在非洲、亚洲、欧洲等地投资修建铁路,在谋求本国发展的同时促进各国共同发展。这表明,在不同的全球观念下,铁路技术的输出对世界的影响截然不同。

解析:“铁路发展大事简表”展示了铁路的发展历史。根据所学知识可知,铁路是第一次工业革命的结果,它与科技的发展有密切的关系,或者说科技的发展推动了铁路技术的不断进步。由此可拟定论题,即科学技术的进步与铁路运输。然后联系表格中的史实进行说明即可。从另一个角度讲,铁路属于交通运输的范畴,交通运输的发展对全球化有直接推动作用,由此可得出另外一个结论,即铁路技术的输出与全球观。然后联系材料中的史实进行说明即可。

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化