第三单元 法律与教化 检测卷(含答案)2023-2024学年高中历史统编版(2019)选择性必修1

文档属性

| 名称 | 第三单元 法律与教化 检测卷(含答案)2023-2024学年高中历史统编版(2019)选择性必修1 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 424.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-11-20 14:01:21 | ||

图片预览

文档简介

第三单元 法律与教化 检测卷

一、单选题

1.公元前536年,郑国执政子产通过“铸刑书”将刑法公诸于众。部分郑国人认为其做法会导致“民知争端”“将弃礼而征于书,”的局面,子产却认为“吾以救世也”。二者分歧反映了( )

A.郑国王室的衰落 B.成文法对贵族特权的冲击

C.法治体系的缺陷 D.郑国民众法律意识的淡薄

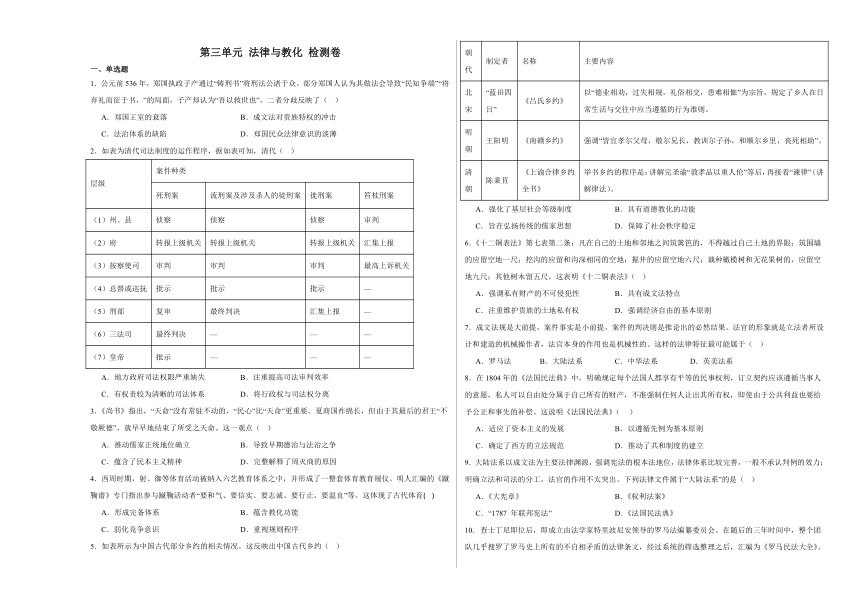

2.如表为清代司法制度的运作程序,据如表可知,清代( )

层级 案件种类

死刑案 流刑案及涉及杀人的徒刑案 徙刑案 笞杖刑案

(1)州、县 侦察 侦察 侦察 审判

(2)府 转报上级机关 转报上级机关 转报上级机关 汇集上报

(3)按察使司 审判 审判 审判 最高上诉机关

(4)总督或巡抚 批示 批示 批示 —

(5)刑部 复审 最终判决 汇集上报 —

(6)三法司 最终判决 — — —

(7)皇帝 批示 — — —

A.地方政府司法权限严重缺失 B.注重提高司法审判效率

C.有权责较为清晰的司法体系 D.将行政权与司法权分离

3.《尚书》指出,“天命”没有常驻不动的,“民心”比“天命”更重要。夏商国祚绵长,但由于其最后的君王“不敬厥德”,就早早地结束了所受之天命。这一观点( )

A.推动儒家正统地位确立 B.导致早期德治与法治之争

C.蕴含了民本主义精神 D.完整解释了周灭商的原因

4.西周时期,射、御等体育活动被纳入六艺教育体系之中,并形成了一整套体育教育规仪。明人汇编的《蹴鞠谱》专门指出参与蹴鞠活动者“要和气、要信实、要志诚、要行止、要温良”等。这体现了古代体育( )

A.形成完备体系 B.蕴含教化功能

C.弱化竞争意识 D.重视规则程序

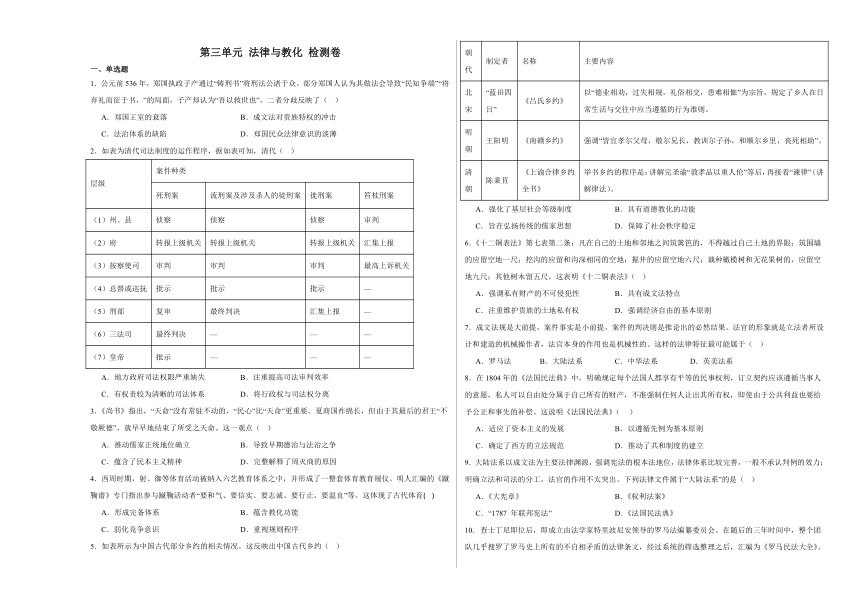

5.如表所示为中国古代部分乡约的相关情况。这反映出中国古代乡约( )

朝代 制定者 名称 主要内容

北宋 “蓝田四吕” 《吕氏乡约》 以“德业相劝,过失相规,礼俗相交,患难相恤”为宗旨,规定了乡人在日常生活与交往中应当遵循的行为准则。

明朝 王阳明 《南赣乡约》 强调“皆宜孝尔父母,敬尔兄长,教训尔子孙,和顺尔乡里,丧死相助”。

清朝 陈秉苴 《上谕合律乡约全书》 举书乡约的程序是:讲解完圣谕“敦孝品以重人伦”等后,再接着“谏律”(讲解律法)。

A.强化了基层社会等级制度 B.具有道德教化的功能

C.旨在弘扬传统的儒家思想 D.保障了社会秩序稳定

6.《十二铜表法》第七表第二条:凡在自己的土地和邻地之间筑篱笆的,不得越过自己土地的界限;筑围墙的应留空地一尺;挖沟的应留和沟深相同的空地;掘井的应留空地六尺;栽种橄榄树和无花果树的,应留空地九尺;其他树木留五尺。这表明《十二铜表法》( )

A.强调私有财产的不可侵犯性 B.具有成文法特点

C.注重维护贵族的土地私有权 D.强调经济自由的基本原则

7.成文法规是大前提,案件事实是小前提,案件的判决则是推论出的必然结果。法官的形象就是立法者所设计和建造的机械操作者,法官本身的作用也是机械性的。这样的法律特征最可能属于( )

A.罗马法 B.大陆法系 C.中华法系 D.英美法系

8.在1804年的《法国民法典》中,明确规定每个法国人都享有平等的民事权利,订立契约应该遵循当事人的意愿,私人可以自由处分属于自己所有的财产,不准强制任何人让出其所有权,即使由于公共利益也要给予公正和事先的补偿。这说明《法国民法典》( )

A.适应了资本主义的发展 B.以遵循先例为基本原则

C.确定了西方的立法规范 D.推动了共和制度的建立

9.大陆法系以成文法为主要法律渊源,强调宪法的根本法地位,法律体系比较完善,一般不承认判例的效力;明确立法和司法的分工,法官的作用不太突出。下列法律文件属于“大陆法系”的是( )

A.《大宪章》 B.《权利法案》

C.“1787 年联邦宪法” D.《法国民法典》

10.查士丁尼即位后,即成立由法学家特里波尼安领导的罗马法编纂委员会。在随后的三年时间中,整个团队几乎搜罗了罗马史上所有的不自相矛盾的法律条文,经过系统的筛选整理之后,汇编为《罗马民法大全》。由此可见,该法典( )

A.体系完备且具有百科全书的性质 B.集中体现君主的意志

C.协调了罗马公民与外邦人的关系 D.是罗马法的集大成者

11.公元前536年,郑国的子产“铸刑书”,把刑法浇铸在金属器皿上。公元前450年左右,罗马共和国颁布《十二铜表法》。二者的共同点在于( )

①是本国历史上最早成文法 ②都引发了德治与法治之争

③符合当时社会变革的需求 ④对后世产生了深远的影响

A.①③④ B.①②③ C.①②④ D.②③④

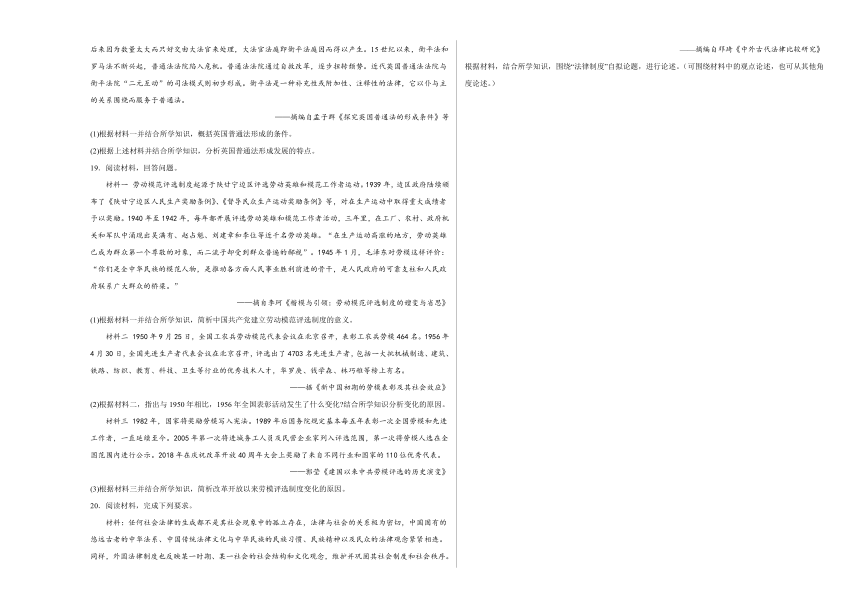

12.社会主义精神文明建设是社会主义社会的重要特征,是现代化建设的重要目标和重要保证。如图宣传画最有可能出现于( )

A.20世纪50年代 B.20世纪60年代

C.20世纪80年代 D.20世纪90年代

13.《新民周刊》记载,在邓小平和陈云等的直接参与和指导下,截至1983年4月底,全国已揭露并立案审查的各类经济犯罪案件共计192000多件,所涉及的党员中被开除党籍的共8500多人,经济反腐败活动取得重大胜利。据此可知,当时我国( )

A.改革开放已进入深化期 B.法治建设有待加强

C.市场经济体制正在完善 D.依法治国全面推进新角度

14.1950年5月,《中华人民共和国婚姻法》颁布,它明确规定:“废除包办强迫、男尊女卑、漠视子女利益的封建主义婚姻制度。实行男女婚姻自由、一夫一妻、男女权利平等、保护妇女和子女合法利益的新民主主义婚姻制度。”这体现了新中国法制( )

A.深受西方思想影响 B.以平等观念为核心

C.体现广大人民意志 D.保障了工业化建设

15.1963年3月5日,毛泽东题词:“向雷锋同志学习”,随后全国掀起了学习雷锋先进事迹的热潮。此后每年的3月5日成为学雷锋纪念日。雷锋纪念日的设立有助于( )

A.唤醒国民民族危机意识和爱国意识 B.发扬不怕困难、敢于牺牲的精神

C.激发人们爱科学、爱劳动的积极性 D.全社会形成热爱社会主义的氛围

16.新中国成立之初,人民政府明令禁止赌博,将赌博定位为妨害社会管理秩序罪。1950年2月,政务院公布《关于禁止鸦片烟毒的通令》,5月1日,中央人民政府公布施行《中华人民共和国婚姻法》,废除包办、强迫等婚姻制度。这些措施( )

A.奠定了中国法治建设的基础 B.全面推进了社会主义革命

C.促进了社会风俗的巨大变革 D.保障了宪法规定的公民权

二、材料分析题

17.阅读材料,完成下列要求。

材料:直诉制始于西周时期,当时起名叫路鼓制,就是将鸣冤大鼓置于宫门外路边,并设有专门官员进行管理,只要有百姓遭受冤屈,就可以到宫门外击鼓鸣冤。然后由专职官员受理,层层向上级汇报,由上级司法机关进行审核与审理,最大限度地保障百姓的利益。如果案情涉及到官员贪赃枉法或是受理冤案的官员徇私舞弊,袒护地方官员,无视百姓的申诉,甚至暴力撤诉,那么就要受到惩罚。西晋时期,路鼓逐渐发展演变成登闻鼓,方法是将鸣冤鼓置于官员朝堂外侧,接受平民直诉,这种名称一直沿用到后世数个朝代。

到了唐朝时期,除了登闻鼓以外,平民上诉还增加了新的渠道,就是在皇帝驾车出行的途中跪地喊冤,把情况直接反应给皇帝,直达最上层。

宋朝基本延续了前朝的直诉特点,并在此基础上予以创新,设立了专门的直诉机构,登闻检院和登闻鼓院。两大机构相互协同,共同完成申诉处理,宋朝直诉制度最大的特点在于提高了百姓直诉的门槛,有严格的受理程序。对于不适用上诉的案件打回地方重审,而将真正需要上级机关审理的案件筛选出来,这有助于提高直诉的效率和案件质量。

……清对直诉的条件规定较为苛刻,清末设置大理寺管辖京控案件;辛亥革命爆发后,封建帝制结束,直诉制度就此结束。

——摘编自《浅谈中国古代直诉制度及其对中国现代信访制度的启示》

(1)根据材料并结合所学知识分析中国古代直诉制度存续的基础。

(2)根据材料并结合所学知识说明直诉制度对中国古代社会的影响。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 英国普通法的形成和发展经历了一个漫长的历史过程。随着罗马人撤离不列颠岛,日耳曼习惯法成为当时英国法律的主体。为实现政治统一,英国国王先后对一系列习惯法进行整理、汇编。……亨利二世在位期间(1154年—1189年)是英国普通法发展的重要时期。首先,巡回审判制度得以扩展,剥夺了地方的司法管辖权,加强对地方的管理,为司法的统一奠定了基础。其次,完善王室法庭体系,国王建立了专职的王室法庭,不断扩大其司法权限,逐步削弱过去遗留下来的地方公共法庭和封建领主法庭的司法权。随着越来越多的案件被吸收到王室法庭中,原先分散的地方习惯法逐步融为一体,形成了通行全国的普通法。

材料二 在普通法的实践中,因为各种各样的原因经常会导致不公平,这些不公起初都要直接诉诸国王,后来因为数量太大而只好交由大法官来处理,大法官法庭即衡平法庭因而得以产生。15世纪以来,衡平法和罗马法不断兴起,普通法法院陷入危机。普通法法院通过自救改革,逐步扭转颓势。近代英国普通法法院与衡平法院“二元互动”的司法模式则初步形成。衡平法是一种补充性或附加性、注释性的法律,它以仆与主的关系围绕而服务于普通法。

——摘编自孟子群《探究英国普通法的形成条件》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括英国普通法形成的条件。

(2)根据上述材料并结合所学知识,分析英国普通法形成发展的特点。

19.阅读材料,回答问题。

材料一 劳动模范评选制度起源于陕甘宁边区评选劳动英雄和模范工作者运动。1939年,边区政府陆续颁布了《陕甘宁边区人民生产奖励条例》、《督导民众生产运动奖励条例》等,对在生产运动中取得重大成绩者予以奖励。1940年至1942年,每年都开展评选劳动英雄和模范工作者活动,三年里,在工厂、农村、政府机关和军队中涌现出吴满有、赵占魁、刘建章和李位等近千名劳动英雄。“在生产运动高涨的地方,劳动英雄已成为群众第一个尊敬的对象,而二流子却受到群众普遍的鄙视”。1945年1月,毛泽东对劳模这样评价:“你们是全中华民族的模范人物,是推动各方面人民事业胜利前进的骨干,是人民政府的可靠支柱和人民政府联系广大群众的桥梁。”

——摘自李珂《楷模与引领:劳动模范评选制度的嬗变与省思》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析中国共产党建立劳动模范评选制度的意义。

材料二 1950年9月25日,全国工农兵劳动模范代表会议在北京召开,表彰工农兵劳模464名。1956年4月30日,全国先进生产者代表会议在北京召开,评选出了4703名先进生产者,包括一大批机械制造、建筑、铁路、纺织、教育、科技、卫生等行业的优秀技术人才,华罗庚、钱学森、林巧稚等榜上有名。

——据《新中国初期的劳模表彰及其社会效应》

(2)根据材料二,指出与1950年相比,1956年全国表彰活动发生了什么变化 结合所学知识分析变化的原因。

材料三 1982年,国家将奖励劳模写入宪法。1989年后国务院规定基本每五年表彰一次全国劳模和先进工作者,一直延续至今。2005年第一次将进城务工人员及民营企业家列入评选范围,第一次将劳模人选在全国范围内进行公示。2018年在庆祝改革开放40周年大会上奖励了来自不同行业和国家的110位优秀代表。

——郭莹《建国以来中共劳模评选的历史演变》

(3)根据材料三并结合所学知识,简析改革开放以来劳模评选制度变化的原因。

20.阅读材料,完成下列要求。

材料:任何社会法律的生成都不是其社会现象中的孤立存在,法律与社会的关系极为密切,中国固有的悠远古老的中华法系、中国传统法律文化与中华民族的民族习惯、民族精神以及民众的法律观念紧紧相连。同样,外国法律制度也反映某一时期、某一社会的社会结构和文化观念,维护并巩固其社会制度和社会秩序。

——摘编自邓琦《中外古代法律比较研究》

根据材料,结合所学知识,围绕“法律制度”自拟论题,进行论述。(可围绕材料中的观点论述,也可从其他角度论述。)

参考答案

1.B

2.C

3.C

4.B

5.B

6.B

7.B

8.A

9.D

10.D

11.A

12.C

13.B

14.C

15.D

16.C

17.(1)思想:儒家思想;

政治:统治者的统治需要。

(2)维护司法公正,减少冤假错案;有效监督地方,加强中央对地方的控制;直诉制度也产生了一定的消极影响,直诉能否成功取决于皇帝,具有很大的不确定性;直诉的代价巨大。

18.(1)条件:理论基础(习惯法、罗马法);王权的加强(国家的统一);司法改革的推动;封建经济的发展。

(2)特点:过程漫长(曲折);多种因素影响(历史现实等因素影响);官方推动;不断完善;地位重要,始终占主导等。

19.(1)意义:促进敌后战场的生产发展;是抗日战争胜利的基础;劳动群众受到社会尊重;劳动光荣的道德观念迅速兴起;证明群众路线强大,展示新民主主义革命伟大。

(2)变化:表彰人数增多;代表行业范围扩大;重视技术人才。

原因:一五计划的实施;新中国建设的需要;人民政权的巩固;时代精神的影响等。

(3)原因:立法奖励;国家对劳动人民的重视;经济体制改革的推动;社会主义民主与法治的发展;人类命运共同体理念的影响。

20.示例一:

观点:法律制度是社会存在的反映。

论述:(任举3例)战国时期,奴隶社会向封建社会过渡,分裂走向统一;法家主张法治,实现中央集权;新兴地主阶级不断壮大。各国颁布法律,推行改革,主张严刑峻法,重农抑商,确立土地私有制,维护小农经济,代表新兴地主阶级利益。汉武帝时期开始,统一的多民族国家进一步发展;儒家思想成为主流思想;儒生受到重用,地位提升。董仲舒“春秋决狱”,以儒家经义解释法律,开启法律儒家化的历程。唐朝时期,统一的多民族国家进入繁盛时期,统治政策较为开放开明,社会制度创新和完善,法律趋于成熟并体系化,《唐律疏议》是礼法结合的典范。古罗马时期,由于平民与贵族的斗争,罗马共和国时期颁布了第一部成文法——《十二铜表法》,贵族不能随意解释法律,在一定程度上保障平民利益,但仍然维护奴隶主贵族利益。随着疆域扩大,商品经济的发展,万民法逐渐形成。东罗马帝国时期,帝国疆域辽阔,工商业发达,东西方文化交融,在此基础上形成了系统完整的法律体系。近代以来,随着资本主义经济的发展,资产阶级的壮大,启蒙思想的传播,在罗马法的基础上,逐渐发展出近代资产阶级法律,主张自由、平等、民主,反对专制,但仍具有一定局限性,到20世纪,黑人、原住民和妇女还在为享有完全的公民权积极斗争。

结论:法律是国家治理的重要手段,为统治阶级服务,是一定政治、经济基础的反映,具有一定的阶级和时代特征。

示例二:

观点:中国古代法律与罗马法体现东西方不同国情

论述:中国古代法律重人伦道德(礼法结合、家庭本位、伦理法制),西方法律专重刑法;中国法律突出人治,西方突出法治,契约性;中国古代法律文化强调宗法等级,西方法律文化重视个人利益,提倡自由、平等;中国法律强调义务本位,西方重视权利本位;中国重公法,西方重私法。这些差异反映东西方不同社会特征。政治上,中国封建专制制度不断强化,人治社会,权力观念发达,更多关注国家权力立法;西方民主政治制度的发展,平民与贵族的斗争,一定程度上在立法上限制了贵族特权;公民是罗马社会政治的主体,维护公民权利是法律的主要任务。经济上,中国传统法律文化建构于自然经济的基础之上,而西方法律文化建构于商品经济基础之上。思想文化上,中国法律文化深受儒家思想、宗法观念影响,西方商品经济孕育着自由、平等观念,形成人人平等的思想基础;个人意识之上建立的契约关系,使法律摆脱了宗教和道德的束缚;近代西方则受启蒙思想影响;中国古代法律推动了法律伦理化的进程;它冲破了僵硬的国家法令对司法实践的机械支配和垄断,使冰冷的司法运作充满了儒家的人性关怀;极大地丰富了古代法制文化资源;一定程度上减弱了法律的威严,有时不利于法律公平、公正目标的实现。罗马法促进了古罗马商品经济的进一步发展;协调了社会矛盾,巩固了罗马帝国的统治;为近代欧洲资本主义转型提供了思想来源;为近现代世界法律特别是民法建设提供了借鉴。

结论:都成为东西方法制建设的蓝本,是人类法制发展史上的宝贵遗产。

一、单选题

1.公元前536年,郑国执政子产通过“铸刑书”将刑法公诸于众。部分郑国人认为其做法会导致“民知争端”“将弃礼而征于书,”的局面,子产却认为“吾以救世也”。二者分歧反映了( )

A.郑国王室的衰落 B.成文法对贵族特权的冲击

C.法治体系的缺陷 D.郑国民众法律意识的淡薄

2.如表为清代司法制度的运作程序,据如表可知,清代( )

层级 案件种类

死刑案 流刑案及涉及杀人的徒刑案 徙刑案 笞杖刑案

(1)州、县 侦察 侦察 侦察 审判

(2)府 转报上级机关 转报上级机关 转报上级机关 汇集上报

(3)按察使司 审判 审判 审判 最高上诉机关

(4)总督或巡抚 批示 批示 批示 —

(5)刑部 复审 最终判决 汇集上报 —

(6)三法司 最终判决 — — —

(7)皇帝 批示 — — —

A.地方政府司法权限严重缺失 B.注重提高司法审判效率

C.有权责较为清晰的司法体系 D.将行政权与司法权分离

3.《尚书》指出,“天命”没有常驻不动的,“民心”比“天命”更重要。夏商国祚绵长,但由于其最后的君王“不敬厥德”,就早早地结束了所受之天命。这一观点( )

A.推动儒家正统地位确立 B.导致早期德治与法治之争

C.蕴含了民本主义精神 D.完整解释了周灭商的原因

4.西周时期,射、御等体育活动被纳入六艺教育体系之中,并形成了一整套体育教育规仪。明人汇编的《蹴鞠谱》专门指出参与蹴鞠活动者“要和气、要信实、要志诚、要行止、要温良”等。这体现了古代体育( )

A.形成完备体系 B.蕴含教化功能

C.弱化竞争意识 D.重视规则程序

5.如表所示为中国古代部分乡约的相关情况。这反映出中国古代乡约( )

朝代 制定者 名称 主要内容

北宋 “蓝田四吕” 《吕氏乡约》 以“德业相劝,过失相规,礼俗相交,患难相恤”为宗旨,规定了乡人在日常生活与交往中应当遵循的行为准则。

明朝 王阳明 《南赣乡约》 强调“皆宜孝尔父母,敬尔兄长,教训尔子孙,和顺尔乡里,丧死相助”。

清朝 陈秉苴 《上谕合律乡约全书》 举书乡约的程序是:讲解完圣谕“敦孝品以重人伦”等后,再接着“谏律”(讲解律法)。

A.强化了基层社会等级制度 B.具有道德教化的功能

C.旨在弘扬传统的儒家思想 D.保障了社会秩序稳定

6.《十二铜表法》第七表第二条:凡在自己的土地和邻地之间筑篱笆的,不得越过自己土地的界限;筑围墙的应留空地一尺;挖沟的应留和沟深相同的空地;掘井的应留空地六尺;栽种橄榄树和无花果树的,应留空地九尺;其他树木留五尺。这表明《十二铜表法》( )

A.强调私有财产的不可侵犯性 B.具有成文法特点

C.注重维护贵族的土地私有权 D.强调经济自由的基本原则

7.成文法规是大前提,案件事实是小前提,案件的判决则是推论出的必然结果。法官的形象就是立法者所设计和建造的机械操作者,法官本身的作用也是机械性的。这样的法律特征最可能属于( )

A.罗马法 B.大陆法系 C.中华法系 D.英美法系

8.在1804年的《法国民法典》中,明确规定每个法国人都享有平等的民事权利,订立契约应该遵循当事人的意愿,私人可以自由处分属于自己所有的财产,不准强制任何人让出其所有权,即使由于公共利益也要给予公正和事先的补偿。这说明《法国民法典》( )

A.适应了资本主义的发展 B.以遵循先例为基本原则

C.确定了西方的立法规范 D.推动了共和制度的建立

9.大陆法系以成文法为主要法律渊源,强调宪法的根本法地位,法律体系比较完善,一般不承认判例的效力;明确立法和司法的分工,法官的作用不太突出。下列法律文件属于“大陆法系”的是( )

A.《大宪章》 B.《权利法案》

C.“1787 年联邦宪法” D.《法国民法典》

10.查士丁尼即位后,即成立由法学家特里波尼安领导的罗马法编纂委员会。在随后的三年时间中,整个团队几乎搜罗了罗马史上所有的不自相矛盾的法律条文,经过系统的筛选整理之后,汇编为《罗马民法大全》。由此可见,该法典( )

A.体系完备且具有百科全书的性质 B.集中体现君主的意志

C.协调了罗马公民与外邦人的关系 D.是罗马法的集大成者

11.公元前536年,郑国的子产“铸刑书”,把刑法浇铸在金属器皿上。公元前450年左右,罗马共和国颁布《十二铜表法》。二者的共同点在于( )

①是本国历史上最早成文法 ②都引发了德治与法治之争

③符合当时社会变革的需求 ④对后世产生了深远的影响

A.①③④ B.①②③ C.①②④ D.②③④

12.社会主义精神文明建设是社会主义社会的重要特征,是现代化建设的重要目标和重要保证。如图宣传画最有可能出现于( )

A.20世纪50年代 B.20世纪60年代

C.20世纪80年代 D.20世纪90年代

13.《新民周刊》记载,在邓小平和陈云等的直接参与和指导下,截至1983年4月底,全国已揭露并立案审查的各类经济犯罪案件共计192000多件,所涉及的党员中被开除党籍的共8500多人,经济反腐败活动取得重大胜利。据此可知,当时我国( )

A.改革开放已进入深化期 B.法治建设有待加强

C.市场经济体制正在完善 D.依法治国全面推进新角度

14.1950年5月,《中华人民共和国婚姻法》颁布,它明确规定:“废除包办强迫、男尊女卑、漠视子女利益的封建主义婚姻制度。实行男女婚姻自由、一夫一妻、男女权利平等、保护妇女和子女合法利益的新民主主义婚姻制度。”这体现了新中国法制( )

A.深受西方思想影响 B.以平等观念为核心

C.体现广大人民意志 D.保障了工业化建设

15.1963年3月5日,毛泽东题词:“向雷锋同志学习”,随后全国掀起了学习雷锋先进事迹的热潮。此后每年的3月5日成为学雷锋纪念日。雷锋纪念日的设立有助于( )

A.唤醒国民民族危机意识和爱国意识 B.发扬不怕困难、敢于牺牲的精神

C.激发人们爱科学、爱劳动的积极性 D.全社会形成热爱社会主义的氛围

16.新中国成立之初,人民政府明令禁止赌博,将赌博定位为妨害社会管理秩序罪。1950年2月,政务院公布《关于禁止鸦片烟毒的通令》,5月1日,中央人民政府公布施行《中华人民共和国婚姻法》,废除包办、强迫等婚姻制度。这些措施( )

A.奠定了中国法治建设的基础 B.全面推进了社会主义革命

C.促进了社会风俗的巨大变革 D.保障了宪法规定的公民权

二、材料分析题

17.阅读材料,完成下列要求。

材料:直诉制始于西周时期,当时起名叫路鼓制,就是将鸣冤大鼓置于宫门外路边,并设有专门官员进行管理,只要有百姓遭受冤屈,就可以到宫门外击鼓鸣冤。然后由专职官员受理,层层向上级汇报,由上级司法机关进行审核与审理,最大限度地保障百姓的利益。如果案情涉及到官员贪赃枉法或是受理冤案的官员徇私舞弊,袒护地方官员,无视百姓的申诉,甚至暴力撤诉,那么就要受到惩罚。西晋时期,路鼓逐渐发展演变成登闻鼓,方法是将鸣冤鼓置于官员朝堂外侧,接受平民直诉,这种名称一直沿用到后世数个朝代。

到了唐朝时期,除了登闻鼓以外,平民上诉还增加了新的渠道,就是在皇帝驾车出行的途中跪地喊冤,把情况直接反应给皇帝,直达最上层。

宋朝基本延续了前朝的直诉特点,并在此基础上予以创新,设立了专门的直诉机构,登闻检院和登闻鼓院。两大机构相互协同,共同完成申诉处理,宋朝直诉制度最大的特点在于提高了百姓直诉的门槛,有严格的受理程序。对于不适用上诉的案件打回地方重审,而将真正需要上级机关审理的案件筛选出来,这有助于提高直诉的效率和案件质量。

……清对直诉的条件规定较为苛刻,清末设置大理寺管辖京控案件;辛亥革命爆发后,封建帝制结束,直诉制度就此结束。

——摘编自《浅谈中国古代直诉制度及其对中国现代信访制度的启示》

(1)根据材料并结合所学知识分析中国古代直诉制度存续的基础。

(2)根据材料并结合所学知识说明直诉制度对中国古代社会的影响。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 英国普通法的形成和发展经历了一个漫长的历史过程。随着罗马人撤离不列颠岛,日耳曼习惯法成为当时英国法律的主体。为实现政治统一,英国国王先后对一系列习惯法进行整理、汇编。……亨利二世在位期间(1154年—1189年)是英国普通法发展的重要时期。首先,巡回审判制度得以扩展,剥夺了地方的司法管辖权,加强对地方的管理,为司法的统一奠定了基础。其次,完善王室法庭体系,国王建立了专职的王室法庭,不断扩大其司法权限,逐步削弱过去遗留下来的地方公共法庭和封建领主法庭的司法权。随着越来越多的案件被吸收到王室法庭中,原先分散的地方习惯法逐步融为一体,形成了通行全国的普通法。

材料二 在普通法的实践中,因为各种各样的原因经常会导致不公平,这些不公起初都要直接诉诸国王,后来因为数量太大而只好交由大法官来处理,大法官法庭即衡平法庭因而得以产生。15世纪以来,衡平法和罗马法不断兴起,普通法法院陷入危机。普通法法院通过自救改革,逐步扭转颓势。近代英国普通法法院与衡平法院“二元互动”的司法模式则初步形成。衡平法是一种补充性或附加性、注释性的法律,它以仆与主的关系围绕而服务于普通法。

——摘编自孟子群《探究英国普通法的形成条件》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括英国普通法形成的条件。

(2)根据上述材料并结合所学知识,分析英国普通法形成发展的特点。

19.阅读材料,回答问题。

材料一 劳动模范评选制度起源于陕甘宁边区评选劳动英雄和模范工作者运动。1939年,边区政府陆续颁布了《陕甘宁边区人民生产奖励条例》、《督导民众生产运动奖励条例》等,对在生产运动中取得重大成绩者予以奖励。1940年至1942年,每年都开展评选劳动英雄和模范工作者活动,三年里,在工厂、农村、政府机关和军队中涌现出吴满有、赵占魁、刘建章和李位等近千名劳动英雄。“在生产运动高涨的地方,劳动英雄已成为群众第一个尊敬的对象,而二流子却受到群众普遍的鄙视”。1945年1月,毛泽东对劳模这样评价:“你们是全中华民族的模范人物,是推动各方面人民事业胜利前进的骨干,是人民政府的可靠支柱和人民政府联系广大群众的桥梁。”

——摘自李珂《楷模与引领:劳动模范评选制度的嬗变与省思》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析中国共产党建立劳动模范评选制度的意义。

材料二 1950年9月25日,全国工农兵劳动模范代表会议在北京召开,表彰工农兵劳模464名。1956年4月30日,全国先进生产者代表会议在北京召开,评选出了4703名先进生产者,包括一大批机械制造、建筑、铁路、纺织、教育、科技、卫生等行业的优秀技术人才,华罗庚、钱学森、林巧稚等榜上有名。

——据《新中国初期的劳模表彰及其社会效应》

(2)根据材料二,指出与1950年相比,1956年全国表彰活动发生了什么变化 结合所学知识分析变化的原因。

材料三 1982年,国家将奖励劳模写入宪法。1989年后国务院规定基本每五年表彰一次全国劳模和先进工作者,一直延续至今。2005年第一次将进城务工人员及民营企业家列入评选范围,第一次将劳模人选在全国范围内进行公示。2018年在庆祝改革开放40周年大会上奖励了来自不同行业和国家的110位优秀代表。

——郭莹《建国以来中共劳模评选的历史演变》

(3)根据材料三并结合所学知识,简析改革开放以来劳模评选制度变化的原因。

20.阅读材料,完成下列要求。

材料:任何社会法律的生成都不是其社会现象中的孤立存在,法律与社会的关系极为密切,中国固有的悠远古老的中华法系、中国传统法律文化与中华民族的民族习惯、民族精神以及民众的法律观念紧紧相连。同样,外国法律制度也反映某一时期、某一社会的社会结构和文化观念,维护并巩固其社会制度和社会秩序。

——摘编自邓琦《中外古代法律比较研究》

根据材料,结合所学知识,围绕“法律制度”自拟论题,进行论述。(可围绕材料中的观点论述,也可从其他角度论述。)

参考答案

1.B

2.C

3.C

4.B

5.B

6.B

7.B

8.A

9.D

10.D

11.A

12.C

13.B

14.C

15.D

16.C

17.(1)思想:儒家思想;

政治:统治者的统治需要。

(2)维护司法公正,减少冤假错案;有效监督地方,加强中央对地方的控制;直诉制度也产生了一定的消极影响,直诉能否成功取决于皇帝,具有很大的不确定性;直诉的代价巨大。

18.(1)条件:理论基础(习惯法、罗马法);王权的加强(国家的统一);司法改革的推动;封建经济的发展。

(2)特点:过程漫长(曲折);多种因素影响(历史现实等因素影响);官方推动;不断完善;地位重要,始终占主导等。

19.(1)意义:促进敌后战场的生产发展;是抗日战争胜利的基础;劳动群众受到社会尊重;劳动光荣的道德观念迅速兴起;证明群众路线强大,展示新民主主义革命伟大。

(2)变化:表彰人数增多;代表行业范围扩大;重视技术人才。

原因:一五计划的实施;新中国建设的需要;人民政权的巩固;时代精神的影响等。

(3)原因:立法奖励;国家对劳动人民的重视;经济体制改革的推动;社会主义民主与法治的发展;人类命运共同体理念的影响。

20.示例一:

观点:法律制度是社会存在的反映。

论述:(任举3例)战国时期,奴隶社会向封建社会过渡,分裂走向统一;法家主张法治,实现中央集权;新兴地主阶级不断壮大。各国颁布法律,推行改革,主张严刑峻法,重农抑商,确立土地私有制,维护小农经济,代表新兴地主阶级利益。汉武帝时期开始,统一的多民族国家进一步发展;儒家思想成为主流思想;儒生受到重用,地位提升。董仲舒“春秋决狱”,以儒家经义解释法律,开启法律儒家化的历程。唐朝时期,统一的多民族国家进入繁盛时期,统治政策较为开放开明,社会制度创新和完善,法律趋于成熟并体系化,《唐律疏议》是礼法结合的典范。古罗马时期,由于平民与贵族的斗争,罗马共和国时期颁布了第一部成文法——《十二铜表法》,贵族不能随意解释法律,在一定程度上保障平民利益,但仍然维护奴隶主贵族利益。随着疆域扩大,商品经济的发展,万民法逐渐形成。东罗马帝国时期,帝国疆域辽阔,工商业发达,东西方文化交融,在此基础上形成了系统完整的法律体系。近代以来,随着资本主义经济的发展,资产阶级的壮大,启蒙思想的传播,在罗马法的基础上,逐渐发展出近代资产阶级法律,主张自由、平等、民主,反对专制,但仍具有一定局限性,到20世纪,黑人、原住民和妇女还在为享有完全的公民权积极斗争。

结论:法律是国家治理的重要手段,为统治阶级服务,是一定政治、经济基础的反映,具有一定的阶级和时代特征。

示例二:

观点:中国古代法律与罗马法体现东西方不同国情

论述:中国古代法律重人伦道德(礼法结合、家庭本位、伦理法制),西方法律专重刑法;中国法律突出人治,西方突出法治,契约性;中国古代法律文化强调宗法等级,西方法律文化重视个人利益,提倡自由、平等;中国法律强调义务本位,西方重视权利本位;中国重公法,西方重私法。这些差异反映东西方不同社会特征。政治上,中国封建专制制度不断强化,人治社会,权力观念发达,更多关注国家权力立法;西方民主政治制度的发展,平民与贵族的斗争,一定程度上在立法上限制了贵族特权;公民是罗马社会政治的主体,维护公民权利是法律的主要任务。经济上,中国传统法律文化建构于自然经济的基础之上,而西方法律文化建构于商品经济基础之上。思想文化上,中国法律文化深受儒家思想、宗法观念影响,西方商品经济孕育着自由、平等观念,形成人人平等的思想基础;个人意识之上建立的契约关系,使法律摆脱了宗教和道德的束缚;近代西方则受启蒙思想影响;中国古代法律推动了法律伦理化的进程;它冲破了僵硬的国家法令对司法实践的机械支配和垄断,使冰冷的司法运作充满了儒家的人性关怀;极大地丰富了古代法制文化资源;一定程度上减弱了法律的威严,有时不利于法律公平、公正目标的实现。罗马法促进了古罗马商品经济的进一步发展;协调了社会矛盾,巩固了罗马帝国的统治;为近代欧洲资本主义转型提供了思想来源;为近现代世界法律特别是民法建设提供了借鉴。

结论:都成为东西方法制建设的蓝本,是人类法制发展史上的宝贵遗产。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理