河北省保定市六校联盟2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 河北省保定市六校联盟2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 333.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-11-20 14:50:20 | ||

图片预览

文档简介

保定市六校联盟2023-2024学年高一上学期期中考试

历史

考生注意:

1.本试卷分选择题和非选择题两部分。满分100分,考试时间75分钟。

2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。

3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。

4.本卷命题范围:《中外历史钢要》(上)第一至三单元。

一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共计48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。)

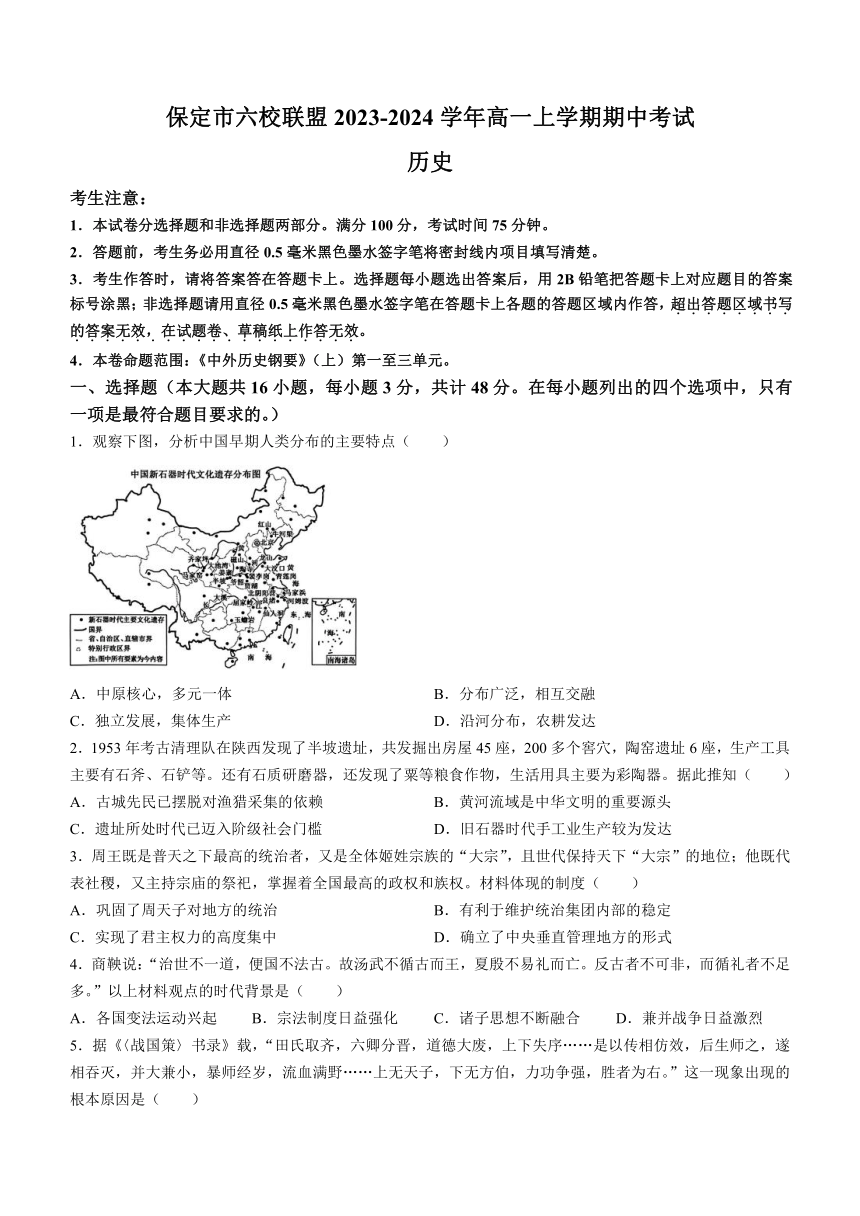

1.观察下图,分析中国早期人类分布的主要特点( )

A.中原核心,多元一体 B.分布广泛,相互交融

C.独立发展,集体生产 D.沿河分布,农耕发达

2.1953年考古清理队在陕西发现了半坡遗址,共发掘出房屋45座,200多个窖穴,陶窑遗址6座,生产工具主要有石斧、石铲等。还有石质研磨器,还发现了粟等粮食作物,生活用具主要为彩陶器。据此推知( )

A.古城先民已摆脱对渔猎采集的依赖 B.黄河流域是中华文明的重要源头

C.遗址所处时代已迈入阶级社会门槛 D.旧石器时代手工业生产较为发达

3.周王既是普天之下最高的统治者,又是全体姬姓宗族的“大宗”,且世代保持天下“大宗”的地位;他既代表社稷,又主持宗庙的祭祀,掌握着全国最高的政权和族权。材料体现的制度( )

A.巩固了周天子对地方的统治 B.有利于维护统治集团内部的稳定

C.实现了君主权力的高度集中 D.确立了中央垂直管理地方的形式

4.商鞅说:“治世不一道,便国不法古。故汤武不循古而王,夏殷不易礼而亡。反古者不可非,而循礼者不足多。”以上材料观点的时代背景是( )

A.各国变法运动兴起 B.宗法制度日益强化 C.诸子思想不断融合 D.兼并战争日益激烈

5.据《〈战国策〉书录》载,“田氏取齐,六卿分晋,道德大废,上下失序……是以传相仿效,后生师之,遂相吞灭,并大兼小,暴师经岁,流血满野……上无天子,下无方伯,力功争强,胜者为右。”这一现象出现的根本原因是( )

A.法家思想的影响 B.政治制度的演进 C.生产方式的变革 D.宗法制度的瓦解

6.儒家代表人物孟子说:“民为贵,君为轻,社稷次之。是故得乎丘民而为天子,得乎天子为诸侯,得乎诸侯为大夫。”此句体现了孟子( )

A.“仁政”的治国理念 B.隆礼重法的主张 C.中央集权的政治思想 D.克己复礼的思想

7.秦的统一,建立起“东至海暨朝鲜,西至临洮、羌中,南至北向户,北据河为塞,并阴山至辽东”幅员辽阔的国家。统一中央集权国家的形成是历史的必然,也是客观需要。秦朝的统一( )

A.奠定了现代中国疆域版图基础 B.有利于推动统一多民族国家的建立和发展

C.标志着官僚政治取代贵族政治 D.建立了我国古代第一个统一的奴隶制王朝

8.汉武帝时将全国划分为十三个州部,每部派一刺史,负责监察辖区内的郡国。东汉,州部演变为地方行政区划,其中青州“辖郡、国十一,县六十五”,成为郡以上的一级行政区划。东汉后期,以州为中心的地域观念逐渐形成。这些变化( )

A.推动郡县制的进一步完善 B.有利于加强中央对地方的管理

C.不利于大一统国家的巩固 D.说明监察制度的效力得到强化

9.樊树志《国史学概要》中记载:“秦统治者把‘帝’这个头衔作为自己的专属称呼,皇帝之下是三公,三公之下有九卿,‘天下之事无大小,皆决于上’。全国分为三十六郡,郡下辖若干县。”秦朝的这些举措( )

A.加强了专制主义中央集权 B.有效地履行了封建国家的不同职能

C.完善了国家行政中枢权力 D.杜绝了地方势力对中央政权的威胁

10.《宋书》载,“南朝时期,地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥……荆城跨南楚之富,扬部有全吴之沃,鱼盐杞梓之利,充仞八方,丝绵布帛之饶,覆衣天下。”出现上述现象的主要原因有( )

A.经济重心南移完成 B.农产品商品化发展 C.大量人口由北南迁 D.国家分裂局面结束

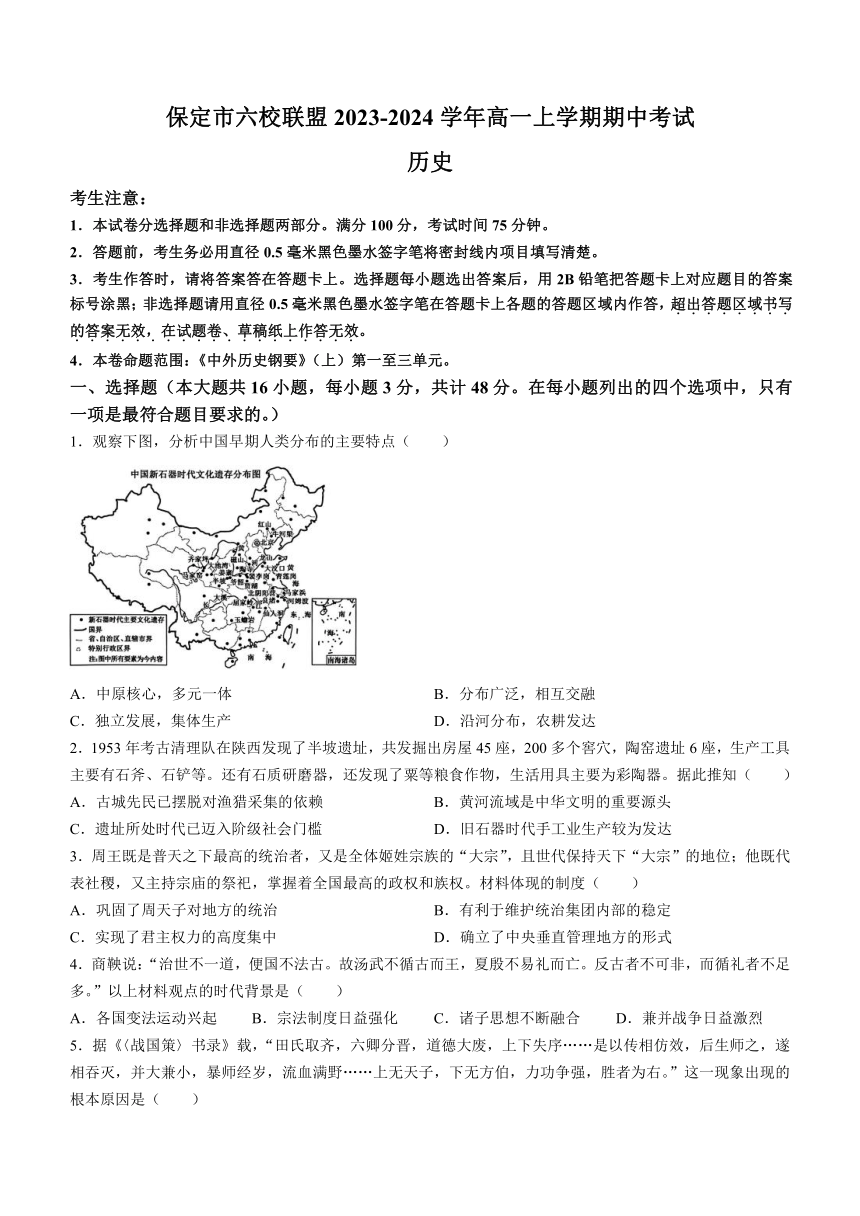

11.如图为《职贡图》(局部)。这幅图传为唐朝画家阎立本所作,反映的是外国使节和我国边远少数民族使臣携带贡品来唐朝进贡的生动情景。这从实质上反映出( )

A.唐朝通过朝贡体系加强对边疆的有效控制 B.唐朝重视边境民族地区的社会治理

C.唐朝民族大融合推动了各民族的文化认同 D.汉族先进文明对周边民族的吸引力

12.820年,唐宪宗下诏:“自今以后,宜准例三年一定两税,非论土著、客居,但据资产差率。”该举措的目的是( )

A.解决国家的财政困难 B.适应均田制发展的需要

C.推动商品经济的发展 D.减轻对农民的人身控制

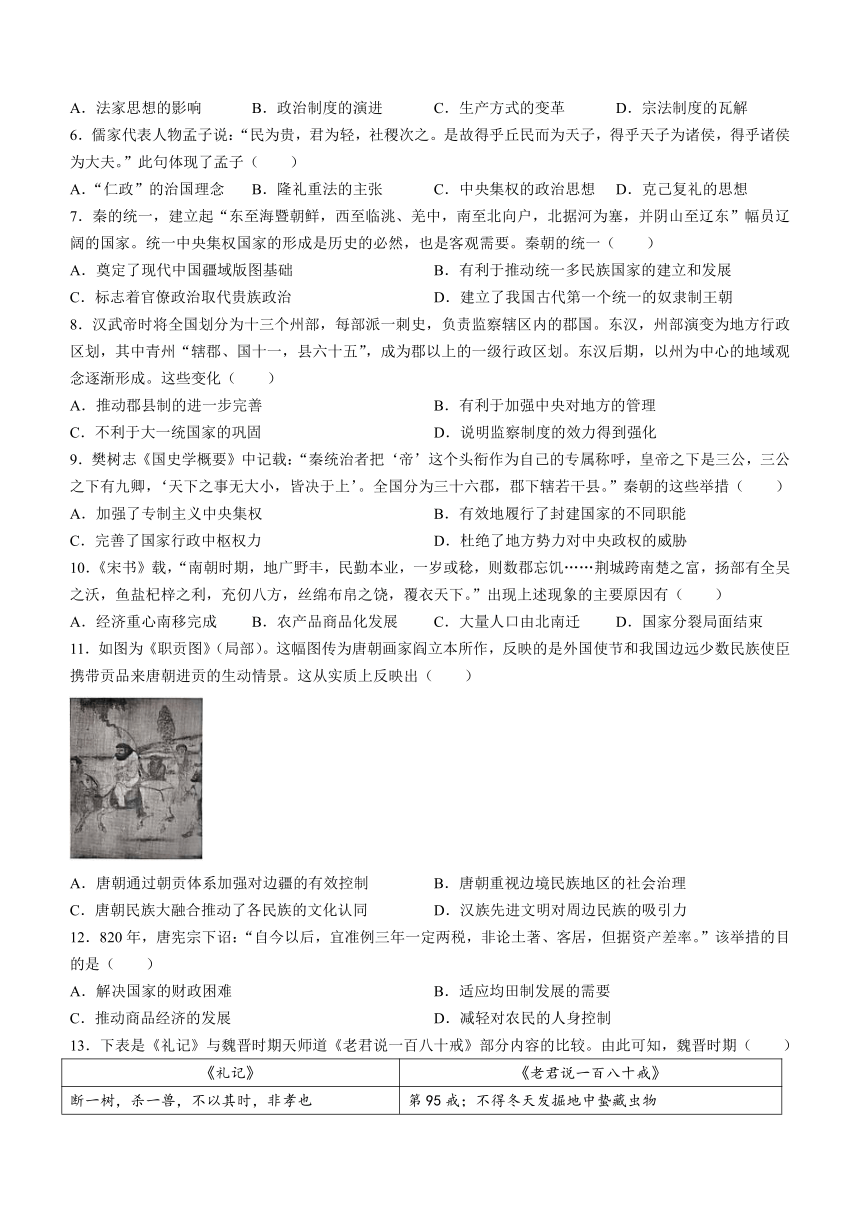

13.下表是《礼记》与魏晋时期天师道《老君说一百八十戒》部分内容的比较。由此可知,魏晋时期( )

《礼记》 《老君说一百八十戒》

断一树,杀一兽,不以其时,非孝也 第95戒;不得冬天发掘地中蛰藏虫物

男女不杂坐、不同椸枷、不同巾栉、不亲授、叔嫂不通问 第164戒:凡男女不得共坐食饮、交手授受

入竟(境)而问禁,入国而问俗,入门而问讳 第157~159戒:若入他处,必先问贤人善士,当亲依之,不得自负;若入它处,必先问其国所禁忌;凡入人家,必先问人家尊亲名讳

A.儒学走向了世俗化转型之路 B.儒学的社会正统地位受到冲击

C.儒道思想出现了一定的融合 D.儒道殊途同归并无本质上分歧

14.在汉式官僚制度的框架之下,辽朝出于统治契丹等非汉族群的需要,又保留了许多传统的部族官,如南北府宰相、南北院大王、夷离毕等,并在此基础上整合出一套北面官系统。这说明辽朝( )

A.重视南北权力的制衡 B.利用南北面官制消弭民族矛盾

C.实行民族分化的政策 D.制度建设具有务实性和灵活性

15.宋朝海外贸易中,输出的商品主要是丝织品、瓷器、漆器、铁器等,输入的商品以香料、犀角、象牙、珊瑚、珍珠等为大宗。政府每年从海上进口贸易中获利颇丰。由此可推知,宋朝( )

A.开辟了海上丝绸之路 B.进口商品成为基本生产资料

C.手工业生产较为发达 D.外贸成为国家税收主要来源

16.唐朝后期出现的一种新诗体——词,到宋朝进入鼎盛时期。元朝文学的主要成就是曲,包括散曲和杂剧。除此之外,宋元两朝,书法名家辈出,绘画成就也很突出。推动宋元文学发展的根本原因是( )

A.“士”阶层的壮大 B.政府政策的支持 C.文学艺术的成熟 D.商品经济的发展

二、非选择题(本大题包括4小题,第17题14分,第18题12分,第19题14分,第20题12分,共52分。)

17.(14分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

太古至春秋,君所任者,与共开国之人及其子孙也……大夫以上皆士族,不在选举也。

——摘编自俞正燮《癸巳类稿》

材料二

武帝元光元年,初令郡国举孝廉各一人,是为汉室令举孝廉之始……此项制度之演进,一面使布衣下吏有政治上的出路,可以奖拔人才,鼓舞风气;一面使全国各郡县常得平均参加中央政局,对大一统政府之维系尤为有效。

——摘编自钱穆《国史大纲》

材料三

隋朝统一全国后,为了适应封建经济和政治关系的发展变化,明确规定九品以上地方官一律由尚书省所属吏部任免,每年由吏部进行考核……与此同时,选举权也集中到中央,以考试成绩作为选官标准的模板,有能力通过考试的人才能为官……隋炀帝时增设进士科,与明经、明法诸科并列,为常科,放宽官员录取标准。

——摘编自樊树志《国史概要》

(1)根据材料一、二、三并结合所学知识,分别指出三则材料所述选官制度的名称及各自选官的主要依据。(6分)

(2)根据材料三,概括隋朝选官制度的特点。并结合所学知识,分析该制度的积极作用。(8分)

18.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

古代丝绸之路上下三千年,陆海五道连接亚欧非三大洲,东及东北亚,南至东南亚、南亚,西贯中亚、西亚、东欧,远达西欧、东北非海岸,几乎是古代整个文明世界,沟通古巴比伦、埃及、印度和中国这四大文明以及儒家、伊斯兰教和基督教三大文化圈。古代丝绸之路主要是商贸物资流通的通道,物物交换、货物交易是主要形式,既有民间商人交易,也有宗藩之间的朝贡贸易;既有威尼斯商人、阿拉伯商人、元朝“斡脱”商人等这样的地跨亚欧的国际商团,也有宋元沿海舶商,明朝郑和船队等这样的远航商贸船队。同时,古代丝绸之路的人员往来伴随着文化、艺术、宗教、科技等的交流和传播,促进了国际文化的多元化发展。

——摘编自鲍志成《古代丝绸之路的历史作用概论》

材料二

“海上丝绸之路”是陆上丝绸之路的延伸,联合国教科文组织所认定的海上丝绸之路起点位于中国福建省,早在汉朝时已开始海上对外交往。两宋年间,由于游牧民族盘踞西北地区导致陆上丝路中断,令海上丝绸之路贸易更加蓬勃。

——摘编自维基百科

(1)根据材料一,概括古代丝绸之路的特征。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析宋代“令海上丝绸之路贸易更加蓬勃”的原因。(6分)

19.(14分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

西汉海昏侯墓出土文物展的展品(部分)

海昏侯墓,源自刘贺始封海昏侯国“太祖”之号。 《汉书》记载有豫章郡十八县 孔子徒人图漆衣镜部分(孔子、颜回像) 5200多枚竹简,涉及的内容主要是儒家经典,如《论语》《礼记》《诗经》等。

万贯五铢钱10余吨,近200万枚。 黄金器物总数达478件,金饼385枚。 青铜器、玉器、漆器、衣物丝织品等。 异域风光文物。如具西域文化特色的独角羊形意的银质当卢。

注:海昏侯刘贺为汉武帝之孙。——根据海昏侯博物馆公众号信息整理

材料二

诸家之学,并起争鸣,经过相当时期之后,总是要归于统一的,统一的路线有两条:(一)淘汰其无用,而留存其有用的。(二)将诸家之说,融合为一。

——摘编自吕思勉《中国文化史》

(1)根据材料一并结合所学知识,阐述海昏侯墓相关文物展品对研究西汉政治、经济、思想和中外交流方面的史料价值。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出秦始皇和汉武帝统一思想的主要举措,并说明这些举措所产生的影响。(8分)

20.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料

恩格斯曾指出:“历史从哪里开始,思想进程也应当从哪里开始,而思想进程的进一步发展不过是历史过程在抽象的、理论上前后一贯的形式上的反映。”“任何一种思想的产生与发展,都离不开孕育它的时代。任何伟大思想都是时代精神的精华,对时代发展提出了很有价值的理论思考。”

根据材料并结合所学春秋战国时期相关史实,围绕“思想与时代”这一主题。自拟一个论题,并予以阐述。(要求:观点明确,史论结合,论述清晰)

保定市六校联盟2023-2024学年高一上学期期中考试

历史

参考答案、提示及评分细则

1.A 2.B 3.B 4.D 5.C 6.A 7.B 8.C 9.A 10.C

11.D 12.A 13.C 14.D 15.C 16.D

17.(1)制度:世卿世禄(世官制)制、察举制、科举制。(3分)依据:血缘、德才、考试成绩。(3分)

(2)特点:官吏任免权和考核权收归中央;通过考试的方式选拔官员;科举制创立,以才学为录取标准。(3分,答出三点即可)作用:扩大了统治基础;促进了社会的公平、公正;有利于强化中央集权;提高了官员素质;有利于社会重学风气的形成。(5分,任答一点给2分,答出三点给5分)

18.(1)特征:持续时间长;连通范围广(连通古代文明区);主要是商贸物资流通通道;东西方人文交流互鉴的桥梁。(6分,任答三点即可)

(2)原因:两宋时期农业手工业发达,商业繁荣;政府鼓励海外贸易;宋代造船业发达和航海技术的进步(或是指南针应用于航海);经济重心南移,陆上丝绸之路被阻断。(6分,任答三点即可)

19.(1)价值:玉印和《汉书》的记载证实西汉曾实行郡国并行制;漆衣镜和竹简的内容可论证汉代儒家思想成为主流思想;五铢钱、黄金器物等可印证汉代实行币制改革、与民休息等措施,使经济得到恢复发展;青铜器、玉器、漆器、衣物丝织品等,可以用来研究汉代手工业的发展;“异域风光的文物”可论证西汉开通的“丝绸之路”促进了中西文化的交流。(6分,任答三点即可)

(2)秦始皇:焚书坑儒。(1分)影响:钳制了思想,摧残了文化;在中国历史上产生了恶劣的影响。(3分,任答一点给2分,答出两点给3分)

汉武帝:接受董仲舒的建议,尊崇儒术。(1分)影响:儒学独尊地位确立;成为我国封建社会的主流意识形态。(3分,任答一点给2分,答出两点给3分)

20.示例:

论题:百家争鸣是春秋战国时期大变革时代的反映。(2分)

阐述:春秋战国时期是中国历史上的大变革时代,经济上,铁犁牛耕和封建土地私有制出现;政治上,分封制和宗法制逐步瓦解,诸侯争霸,周王室衰微;思想上,学术下移,私学出现,打破了学在官府的局面;阶级关系方面,士大夫阶层崛起。在此背景下,春秋战国时期出现了百家争鸣的思想局面。儒家、道家、法家、墨家、阴阳家、农家、兵家等各学术流派针对大变革时代下的社会问题,提出了各自的学术和政治观点,各家之间进行了针锋相对的思想辩论,如墨家与儒家,法家与儒家、道家等。(8分)

综上所述,百家争鸣是春秋战国时期大变革时代下的反映,促进了春秋战国时期的思想活跃,推动了社会的发展。(2分)

(“示例”仅供参考,不作为评卷唯一标准答案)

历史

考生注意:

1.本试卷分选择题和非选择题两部分。满分100分,考试时间75分钟。

2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。

3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。

4.本卷命题范围:《中外历史钢要》(上)第一至三单元。

一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共计48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。)

1.观察下图,分析中国早期人类分布的主要特点( )

A.中原核心,多元一体 B.分布广泛,相互交融

C.独立发展,集体生产 D.沿河分布,农耕发达

2.1953年考古清理队在陕西发现了半坡遗址,共发掘出房屋45座,200多个窖穴,陶窑遗址6座,生产工具主要有石斧、石铲等。还有石质研磨器,还发现了粟等粮食作物,生活用具主要为彩陶器。据此推知( )

A.古城先民已摆脱对渔猎采集的依赖 B.黄河流域是中华文明的重要源头

C.遗址所处时代已迈入阶级社会门槛 D.旧石器时代手工业生产较为发达

3.周王既是普天之下最高的统治者,又是全体姬姓宗族的“大宗”,且世代保持天下“大宗”的地位;他既代表社稷,又主持宗庙的祭祀,掌握着全国最高的政权和族权。材料体现的制度( )

A.巩固了周天子对地方的统治 B.有利于维护统治集团内部的稳定

C.实现了君主权力的高度集中 D.确立了中央垂直管理地方的形式

4.商鞅说:“治世不一道,便国不法古。故汤武不循古而王,夏殷不易礼而亡。反古者不可非,而循礼者不足多。”以上材料观点的时代背景是( )

A.各国变法运动兴起 B.宗法制度日益强化 C.诸子思想不断融合 D.兼并战争日益激烈

5.据《〈战国策〉书录》载,“田氏取齐,六卿分晋,道德大废,上下失序……是以传相仿效,后生师之,遂相吞灭,并大兼小,暴师经岁,流血满野……上无天子,下无方伯,力功争强,胜者为右。”这一现象出现的根本原因是( )

A.法家思想的影响 B.政治制度的演进 C.生产方式的变革 D.宗法制度的瓦解

6.儒家代表人物孟子说:“民为贵,君为轻,社稷次之。是故得乎丘民而为天子,得乎天子为诸侯,得乎诸侯为大夫。”此句体现了孟子( )

A.“仁政”的治国理念 B.隆礼重法的主张 C.中央集权的政治思想 D.克己复礼的思想

7.秦的统一,建立起“东至海暨朝鲜,西至临洮、羌中,南至北向户,北据河为塞,并阴山至辽东”幅员辽阔的国家。统一中央集权国家的形成是历史的必然,也是客观需要。秦朝的统一( )

A.奠定了现代中国疆域版图基础 B.有利于推动统一多民族国家的建立和发展

C.标志着官僚政治取代贵族政治 D.建立了我国古代第一个统一的奴隶制王朝

8.汉武帝时将全国划分为十三个州部,每部派一刺史,负责监察辖区内的郡国。东汉,州部演变为地方行政区划,其中青州“辖郡、国十一,县六十五”,成为郡以上的一级行政区划。东汉后期,以州为中心的地域观念逐渐形成。这些变化( )

A.推动郡县制的进一步完善 B.有利于加强中央对地方的管理

C.不利于大一统国家的巩固 D.说明监察制度的效力得到强化

9.樊树志《国史学概要》中记载:“秦统治者把‘帝’这个头衔作为自己的专属称呼,皇帝之下是三公,三公之下有九卿,‘天下之事无大小,皆决于上’。全国分为三十六郡,郡下辖若干县。”秦朝的这些举措( )

A.加强了专制主义中央集权 B.有效地履行了封建国家的不同职能

C.完善了国家行政中枢权力 D.杜绝了地方势力对中央政权的威胁

10.《宋书》载,“南朝时期,地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥……荆城跨南楚之富,扬部有全吴之沃,鱼盐杞梓之利,充仞八方,丝绵布帛之饶,覆衣天下。”出现上述现象的主要原因有( )

A.经济重心南移完成 B.农产品商品化发展 C.大量人口由北南迁 D.国家分裂局面结束

11.如图为《职贡图》(局部)。这幅图传为唐朝画家阎立本所作,反映的是外国使节和我国边远少数民族使臣携带贡品来唐朝进贡的生动情景。这从实质上反映出( )

A.唐朝通过朝贡体系加强对边疆的有效控制 B.唐朝重视边境民族地区的社会治理

C.唐朝民族大融合推动了各民族的文化认同 D.汉族先进文明对周边民族的吸引力

12.820年,唐宪宗下诏:“自今以后,宜准例三年一定两税,非论土著、客居,但据资产差率。”该举措的目的是( )

A.解决国家的财政困难 B.适应均田制发展的需要

C.推动商品经济的发展 D.减轻对农民的人身控制

13.下表是《礼记》与魏晋时期天师道《老君说一百八十戒》部分内容的比较。由此可知,魏晋时期( )

《礼记》 《老君说一百八十戒》

断一树,杀一兽,不以其时,非孝也 第95戒;不得冬天发掘地中蛰藏虫物

男女不杂坐、不同椸枷、不同巾栉、不亲授、叔嫂不通问 第164戒:凡男女不得共坐食饮、交手授受

入竟(境)而问禁,入国而问俗,入门而问讳 第157~159戒:若入他处,必先问贤人善士,当亲依之,不得自负;若入它处,必先问其国所禁忌;凡入人家,必先问人家尊亲名讳

A.儒学走向了世俗化转型之路 B.儒学的社会正统地位受到冲击

C.儒道思想出现了一定的融合 D.儒道殊途同归并无本质上分歧

14.在汉式官僚制度的框架之下,辽朝出于统治契丹等非汉族群的需要,又保留了许多传统的部族官,如南北府宰相、南北院大王、夷离毕等,并在此基础上整合出一套北面官系统。这说明辽朝( )

A.重视南北权力的制衡 B.利用南北面官制消弭民族矛盾

C.实行民族分化的政策 D.制度建设具有务实性和灵活性

15.宋朝海外贸易中,输出的商品主要是丝织品、瓷器、漆器、铁器等,输入的商品以香料、犀角、象牙、珊瑚、珍珠等为大宗。政府每年从海上进口贸易中获利颇丰。由此可推知,宋朝( )

A.开辟了海上丝绸之路 B.进口商品成为基本生产资料

C.手工业生产较为发达 D.外贸成为国家税收主要来源

16.唐朝后期出现的一种新诗体——词,到宋朝进入鼎盛时期。元朝文学的主要成就是曲,包括散曲和杂剧。除此之外,宋元两朝,书法名家辈出,绘画成就也很突出。推动宋元文学发展的根本原因是( )

A.“士”阶层的壮大 B.政府政策的支持 C.文学艺术的成熟 D.商品经济的发展

二、非选择题(本大题包括4小题,第17题14分,第18题12分,第19题14分,第20题12分,共52分。)

17.(14分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

太古至春秋,君所任者,与共开国之人及其子孙也……大夫以上皆士族,不在选举也。

——摘编自俞正燮《癸巳类稿》

材料二

武帝元光元年,初令郡国举孝廉各一人,是为汉室令举孝廉之始……此项制度之演进,一面使布衣下吏有政治上的出路,可以奖拔人才,鼓舞风气;一面使全国各郡县常得平均参加中央政局,对大一统政府之维系尤为有效。

——摘编自钱穆《国史大纲》

材料三

隋朝统一全国后,为了适应封建经济和政治关系的发展变化,明确规定九品以上地方官一律由尚书省所属吏部任免,每年由吏部进行考核……与此同时,选举权也集中到中央,以考试成绩作为选官标准的模板,有能力通过考试的人才能为官……隋炀帝时增设进士科,与明经、明法诸科并列,为常科,放宽官员录取标准。

——摘编自樊树志《国史概要》

(1)根据材料一、二、三并结合所学知识,分别指出三则材料所述选官制度的名称及各自选官的主要依据。(6分)

(2)根据材料三,概括隋朝选官制度的特点。并结合所学知识,分析该制度的积极作用。(8分)

18.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

古代丝绸之路上下三千年,陆海五道连接亚欧非三大洲,东及东北亚,南至东南亚、南亚,西贯中亚、西亚、东欧,远达西欧、东北非海岸,几乎是古代整个文明世界,沟通古巴比伦、埃及、印度和中国这四大文明以及儒家、伊斯兰教和基督教三大文化圈。古代丝绸之路主要是商贸物资流通的通道,物物交换、货物交易是主要形式,既有民间商人交易,也有宗藩之间的朝贡贸易;既有威尼斯商人、阿拉伯商人、元朝“斡脱”商人等这样的地跨亚欧的国际商团,也有宋元沿海舶商,明朝郑和船队等这样的远航商贸船队。同时,古代丝绸之路的人员往来伴随着文化、艺术、宗教、科技等的交流和传播,促进了国际文化的多元化发展。

——摘编自鲍志成《古代丝绸之路的历史作用概论》

材料二

“海上丝绸之路”是陆上丝绸之路的延伸,联合国教科文组织所认定的海上丝绸之路起点位于中国福建省,早在汉朝时已开始海上对外交往。两宋年间,由于游牧民族盘踞西北地区导致陆上丝路中断,令海上丝绸之路贸易更加蓬勃。

——摘编自维基百科

(1)根据材料一,概括古代丝绸之路的特征。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析宋代“令海上丝绸之路贸易更加蓬勃”的原因。(6分)

19.(14分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

西汉海昏侯墓出土文物展的展品(部分)

海昏侯墓,源自刘贺始封海昏侯国“太祖”之号。 《汉书》记载有豫章郡十八县 孔子徒人图漆衣镜部分(孔子、颜回像) 5200多枚竹简,涉及的内容主要是儒家经典,如《论语》《礼记》《诗经》等。

万贯五铢钱10余吨,近200万枚。 黄金器物总数达478件,金饼385枚。 青铜器、玉器、漆器、衣物丝织品等。 异域风光文物。如具西域文化特色的独角羊形意的银质当卢。

注:海昏侯刘贺为汉武帝之孙。——根据海昏侯博物馆公众号信息整理

材料二

诸家之学,并起争鸣,经过相当时期之后,总是要归于统一的,统一的路线有两条:(一)淘汰其无用,而留存其有用的。(二)将诸家之说,融合为一。

——摘编自吕思勉《中国文化史》

(1)根据材料一并结合所学知识,阐述海昏侯墓相关文物展品对研究西汉政治、经济、思想和中外交流方面的史料价值。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出秦始皇和汉武帝统一思想的主要举措,并说明这些举措所产生的影响。(8分)

20.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料

恩格斯曾指出:“历史从哪里开始,思想进程也应当从哪里开始,而思想进程的进一步发展不过是历史过程在抽象的、理论上前后一贯的形式上的反映。”“任何一种思想的产生与发展,都离不开孕育它的时代。任何伟大思想都是时代精神的精华,对时代发展提出了很有价值的理论思考。”

根据材料并结合所学春秋战国时期相关史实,围绕“思想与时代”这一主题。自拟一个论题,并予以阐述。(要求:观点明确,史论结合,论述清晰)

保定市六校联盟2023-2024学年高一上学期期中考试

历史

参考答案、提示及评分细则

1.A 2.B 3.B 4.D 5.C 6.A 7.B 8.C 9.A 10.C

11.D 12.A 13.C 14.D 15.C 16.D

17.(1)制度:世卿世禄(世官制)制、察举制、科举制。(3分)依据:血缘、德才、考试成绩。(3分)

(2)特点:官吏任免权和考核权收归中央;通过考试的方式选拔官员;科举制创立,以才学为录取标准。(3分,答出三点即可)作用:扩大了统治基础;促进了社会的公平、公正;有利于强化中央集权;提高了官员素质;有利于社会重学风气的形成。(5分,任答一点给2分,答出三点给5分)

18.(1)特征:持续时间长;连通范围广(连通古代文明区);主要是商贸物资流通通道;东西方人文交流互鉴的桥梁。(6分,任答三点即可)

(2)原因:两宋时期农业手工业发达,商业繁荣;政府鼓励海外贸易;宋代造船业发达和航海技术的进步(或是指南针应用于航海);经济重心南移,陆上丝绸之路被阻断。(6分,任答三点即可)

19.(1)价值:玉印和《汉书》的记载证实西汉曾实行郡国并行制;漆衣镜和竹简的内容可论证汉代儒家思想成为主流思想;五铢钱、黄金器物等可印证汉代实行币制改革、与民休息等措施,使经济得到恢复发展;青铜器、玉器、漆器、衣物丝织品等,可以用来研究汉代手工业的发展;“异域风光的文物”可论证西汉开通的“丝绸之路”促进了中西文化的交流。(6分,任答三点即可)

(2)秦始皇:焚书坑儒。(1分)影响:钳制了思想,摧残了文化;在中国历史上产生了恶劣的影响。(3分,任答一点给2分,答出两点给3分)

汉武帝:接受董仲舒的建议,尊崇儒术。(1分)影响:儒学独尊地位确立;成为我国封建社会的主流意识形态。(3分,任答一点给2分,答出两点给3分)

20.示例:

论题:百家争鸣是春秋战国时期大变革时代的反映。(2分)

阐述:春秋战国时期是中国历史上的大变革时代,经济上,铁犁牛耕和封建土地私有制出现;政治上,分封制和宗法制逐步瓦解,诸侯争霸,周王室衰微;思想上,学术下移,私学出现,打破了学在官府的局面;阶级关系方面,士大夫阶层崛起。在此背景下,春秋战国时期出现了百家争鸣的思想局面。儒家、道家、法家、墨家、阴阳家、农家、兵家等各学术流派针对大变革时代下的社会问题,提出了各自的学术和政治观点,各家之间进行了针锋相对的思想辩论,如墨家与儒家,法家与儒家、道家等。(8分)

综上所述,百家争鸣是春秋战国时期大变革时代下的反映,促进了春秋战国时期的思想活跃,推动了社会的发展。(2分)

(“示例”仅供参考,不作为评卷唯一标准答案)

同课章节目录