【备考2024】高考生物总复习知识讲解课件:专题10 遗传的分子基础(共62张PPT)

文档属性

| 名称 | 【备考2024】高考生物总复习知识讲解课件:专题10 遗传的分子基础(共62张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-11-19 23:48:13 | ||

图片预览

文档简介

(共62张PPT)

专题十 遗传的分子基础

高考生物总复习知识讲解

基础篇

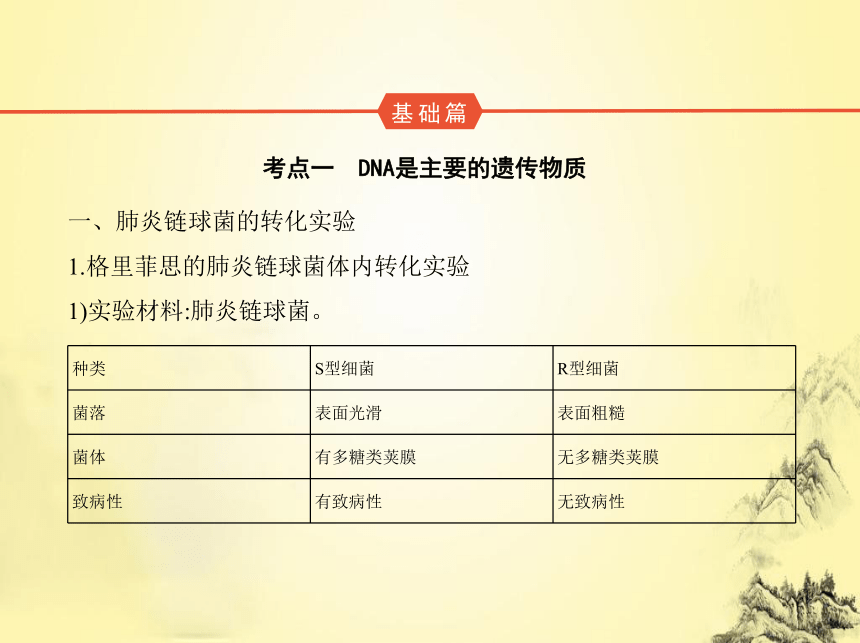

考点一 DNA是主要的遗传物质

一、肺炎链球菌的转化实验

1.格里菲思的肺炎链球菌体内转化实验

1)实验材料:肺炎链球菌。

种类 S型细菌 R型细菌

菌落 表面光滑 表面粗糙

菌体 有多糖类荚膜 无多糖类荚膜

致病性 有致病性 无致病性

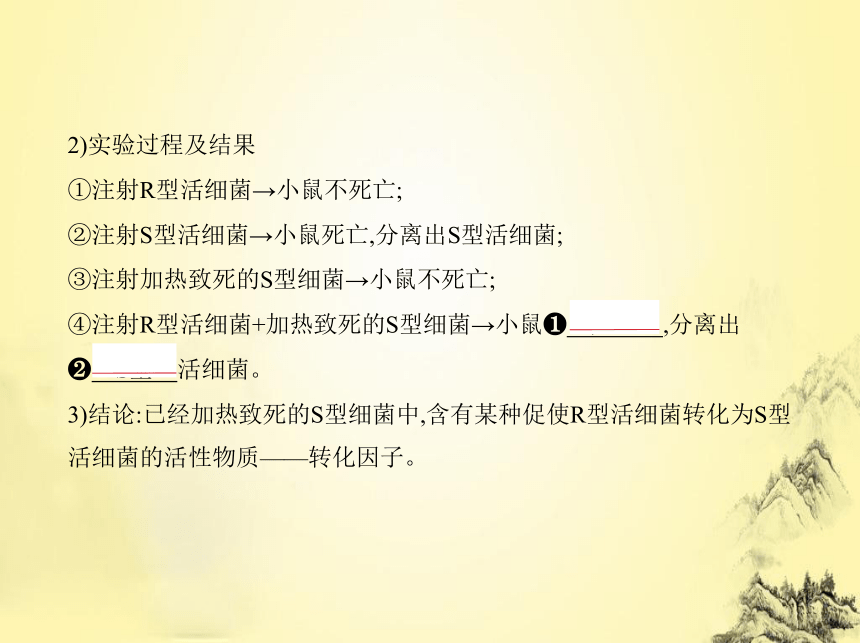

2)实验过程及结果

①注射R型活细菌→小鼠不死亡;

②注射S型活细菌→小鼠死亡,分离出S型活细菌;

③注射加热致死的S型细菌→小鼠不死亡;

④注射R型活细菌+加热致死的S型细菌→小鼠 死亡 ,分离出

S型 活细菌。

3)结论:已经加热致死的S型细菌中,含有某种促使R型活细菌转化为S型

活细菌的活性物质——转化因子。

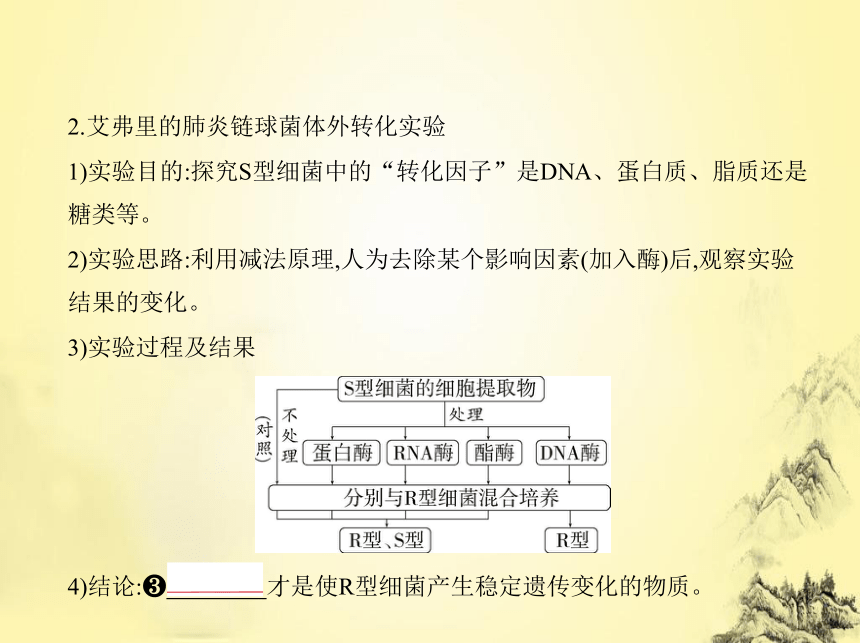

2.艾弗里的肺炎链球菌体外转化实验

1)实验目的:探究S型细菌中的“转化因子”是DNA、蛋白质、脂质还是

糖类等。

2)实验思路:利用减法原理,人为去除某个影响因素(加入酶)后,观察实验

结果的变化。

3)实验过程及结果

4)结论: DNA 才是使R型细菌产生稳定遗传变化的物质。

易混易错

(1)转化的实质是基因重组而非基因突变:肺炎链球菌转化实验中S型细

菌的DNA片段整合到了R型细菌的DNA中,即发生了基因重组(属于广义

上的)。

(2)加热致死的S型细菌,其蛋白质变性失活,DNA双螺旋结构打开,但冷却

后DNA的结构可以重新恢复。

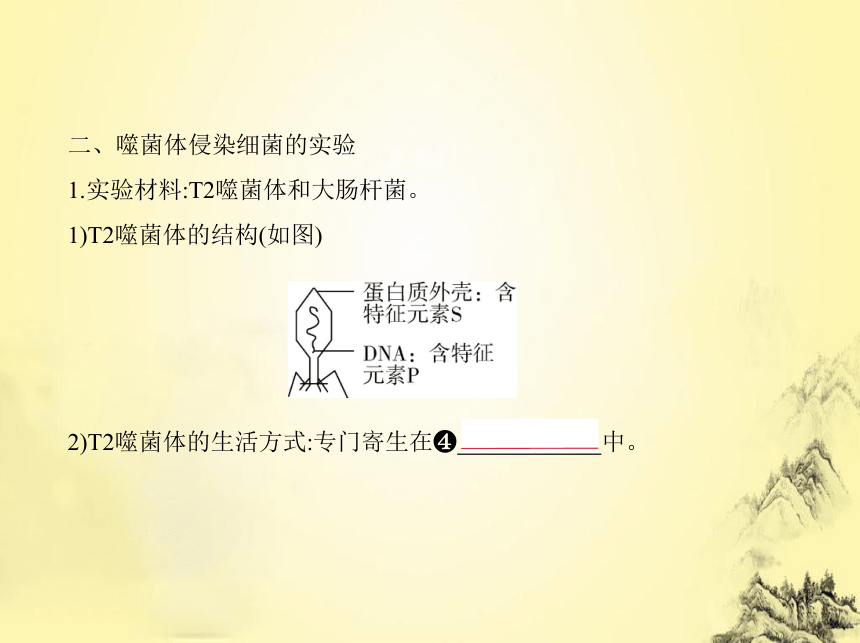

二、噬菌体侵染细菌的实验

1.实验材料:T2噬菌体和大肠杆菌。

1)T2噬菌体的结构(如图)

2)T2噬菌体的生活方式:专门寄生在 大肠杆菌 中。

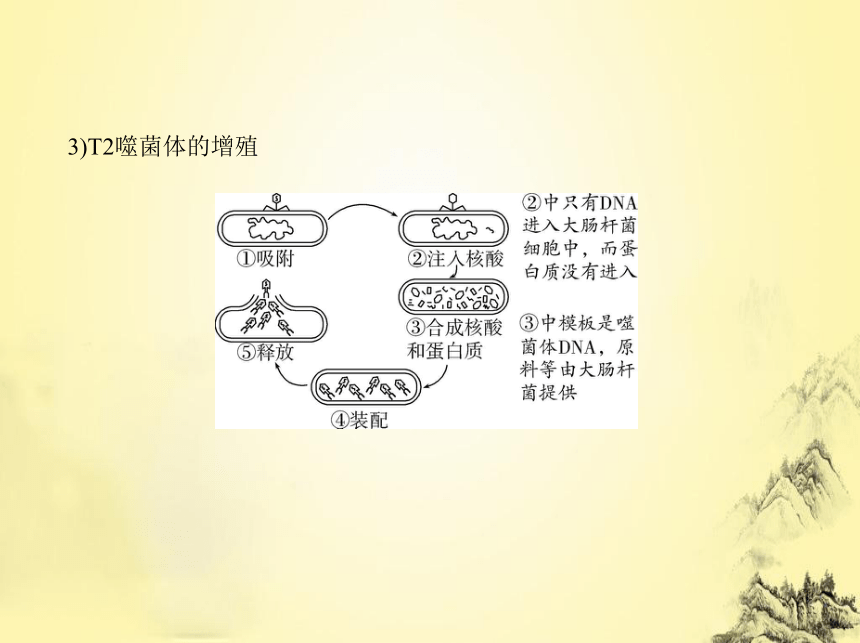

3)T2噬菌体的增殖

2.实验思路:利用放射性同位素标记技术,即用32P和35S分别标记T2噬菌体

的DNA和蛋白质,单独、直接研究它们的遗传功能。

3.实验结论:本实验证明DNA是T2噬菌体的遗传物质,没有证明蛋白质是

否为遗传物质,因为T2噬菌体的蛋白质没有进入细菌细胞中。

易混易错

本实验不能用14C和18O进行标记,因为T2噬菌体的蛋白质和DNA分子

中都含有这两种元素;也不能用35S、32P标记同一T2噬菌体,因为检测时无

法区分放射性物质的种类。

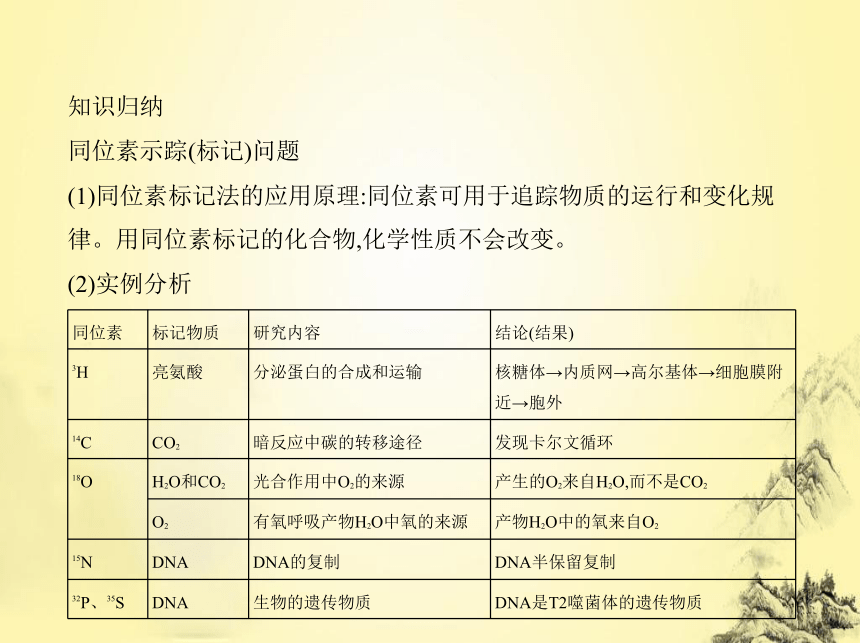

知识归纳

同位素示踪(标记)问题

(1)同位素标记法的应用原理:同位素可用于追踪物质的运行和变化规

律。用同位素标记的化合物,化学性质不会改变。

(2)实例分析

同位素 标记物质 研究内容 结论(结果)

3H 亮氨酸 分泌蛋白的合成和运输 核糖体→内质网→高尔基体→细胞膜附近→胞外

14C CO2 暗反应中碳的转移途径 发现卡尔文循环

18O H2O和CO2 光合作用中O2的来源 产生的O2来自H2O,而不是CO2

O2 有氧呼吸产物H2O中氧的来源 产物H2O中的氧来自O2

15N DNA DNA的复制 DNA半保留复制

32P、35S DNA 生物的遗传物质 DNA是T2噬菌体的遗传物质

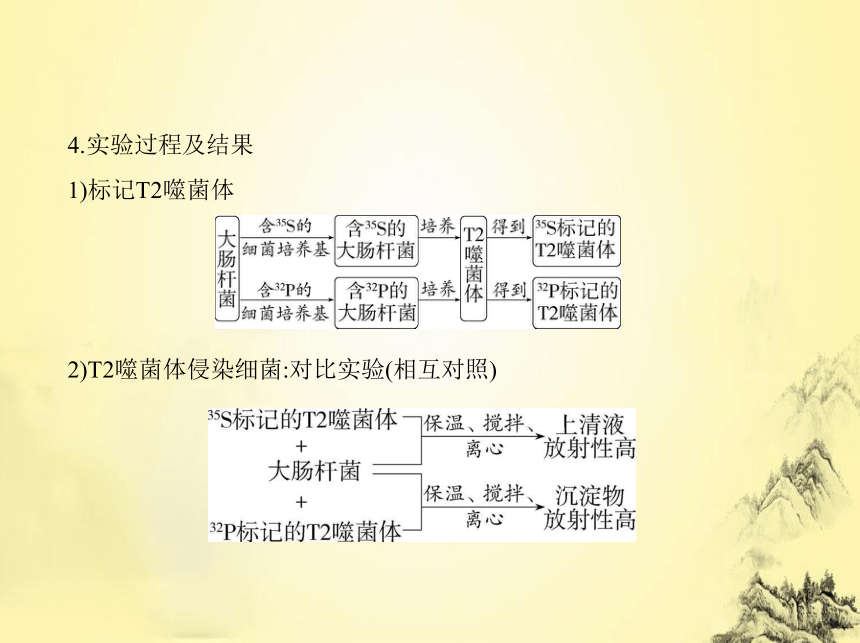

4.实验过程及结果

1)标记T2噬菌体

2)T2噬菌体侵染细菌:对比实验(相互对照)

进一步观察发现,细菌裂解释放的噬菌体中,可以检测到32P标记的DNA,但

检测不到35S标记的蛋白质。

知识归纳

(1)保温的目的是使T2噬菌体侵染大肠杆菌。

(2)搅拌的目的是使吸附在大肠杆菌上的T2噬菌体和大肠杆菌分离。

(3)离心的目的是让上清液中析出质量较轻的T2噬菌体颗粒,而离心管的

沉淀物中留下被侵染的大肠杆菌。

3)实验结果分析:T2噬菌体侵染细菌时,DNA进入细菌的细胞中,而

蛋白质外壳 仍留在细胞外。子代噬菌体的各种性状,是通过亲

代的DNA遗传的。

5.结论: DNA 是T2噬菌体的遗传物质。

疑难突破

实验误差分析

(1)用32P标记的T2噬菌体侵染细菌时,上清液具有少量放射性的原因:①保

温时间过短,部分噬菌体未将DNA注入细菌中;②保温时间过长,部分细菌

裂解,释放子代噬菌体;③搅拌过于剧烈,细菌破裂,子代噬菌体被释放。

(2)用35S标记的T2噬菌体侵染细菌时,沉淀物中有少量放射性的原因:搅拌

不充分,部分噬菌体的蛋白质外壳仍吸附在细菌表面。

三、DNA是主要的遗传物质

1.RNA是遗传物质的证据

1)实验过程与结果

2)结论:RNA是烟草花叶病毒的遗传物质。

2.DNA是主要的遗传物质

1)真、原核生物的遗传物质是DNA,病毒的遗传物质是 DNA或RNA 。

2)生物界绝大多数生物的遗传物质是DNA,只有极少数生物的遗传物质

是RNA,因此DNA是主要的遗传物质。

易混易错

原核生物和真核生物都含有DNA和RNA两种核酸,其碱基和核苷酸

的种类分别为5、8;病毒只含DNA或RNA一种核酸,其碱基和核苷酸的种

类均为4。

考点训练(请判断下列说法是否正确)

1.肺炎链球菌离体转化实验证明了DNA是肺炎链球菌的遗传物质。

( )

2.肺炎链球菌活体转化实验中,R型细菌转化成的S型细菌不能稳定遗

传。 ( )

3.赫尔希和蔡斯用对比实验证明DNA是遗传物质。 ( )

4.T2噬菌体侵染大肠杆菌实验证明了DNA是大肠杆菌的遗传物质。

( )

5.人体内既有DNA又有RNA,但DNA是人体的主要遗传物质。 ( )

答案

1.√

2. R型细菌转化成S型细菌的实质是S型细菌的DNA与R型细菌的DNA

发生了基因重组,属于可遗传变异。

3.√

4. T2噬菌体侵染大肠杆菌实验证明了DNA是T2噬菌体的遗传物质。

5. DNA是人体的遗传物质,而非是“主要的遗传物质”。

考点二 DNA的结构与复制

一、DNA分子的结构

1.DNA双螺旋结构的形成

2.DNA双螺旋结构的特点

1)DNA由两条脱氧核苷酸链组成,这两条链按 反向平行 方式盘旋

成双螺旋结构。

2)外侧: 脱氧核糖和磷酸 交替连接构成基本骨架。

3)内侧:两条链上的碱基通过氢键连接成碱基对。碱基互补配对遵循以

下原则:A=T(两个氢键)、G≡C(三个氢键)。

知识拓展

(1)G—C碱基对所占比例越大,DNA热稳定性越高。(2)氢键的形成不需

要酶,而断裂需解旋酶或加热处理。(3)单链中相邻碱基通过“—脱氧核

糖—磷酸—脱氧核糖—”连接,互补链中相邻碱基通过氢键连接。

3.DNA分子的结构特点

多样性 若DNA分子含有n个碱基对,则其最多有 4n

种碱基对排列顺序

特异性 每个DNA分子都有特定的碱基排列顺序

稳定性 两条链上磷酸与脱氧核糖交替排列的顺序不变,

碱基配对方式不变等

二、DNA分子的复制

1.DNA半保留复制的实验证据

1)实验者:美国生物学家梅塞尔森和斯塔尔。

2)研究方法: 假说—演绎 法。

3)实验材料:大肠杆菌。

4)实验技术:同位素标记法和密度梯度离心法。

5)实验原理:含15N的双链DNA密度大,含14N的双链DNA密度小,一条链含14

N、一条链含15N的双链DNA密度居中。

6)实验假设:DNA以 半保留 的方式复制(沃森和克里克提出)。

7)实验过程与结果

8)实验结论:DNA以半保留的方式复制。

2.DNA复制的过程

1)时间:主要是 细胞分裂前的间期 。

2)场所:真核生物主要在细胞核内,线粒体和叶绿体中也可进行;原核生物

主要在拟核,也可在细胞质中进行。

3)基本条件

注意:DNA聚合酶只能将单个脱氧核苷酸添加到已有脱氧核苷酸链的3'

端,故子链的延伸方向只能为5'→3'。

5)结果:1个DNA分子→2个DNA分子。

6)特点:边解旋边复制(过程上);半保留复制(结果上)。

4)过程

7)准确复制的原因和意义

①原因:DNA独特的 双螺旋 结构,为复制提供了精确的模板,通过

碱基互补配对 ,保证了复制能够准确地进行。

②意义:DNA通过复制,将遗传信息从亲代细胞传递给子代细胞,从而保持

了遗传信息的连续性。

三、基因的本质

1.基因的本质:通常是有 遗传效应 的DNA片段,但流感病毒等RNA

病毒的遗传物质是 RNA 。

2.染色体(质)、DNA、基因和脱氧核苷酸的关系

考点训练(请判断下列说法是否正确)

1.真核生物的细胞中DNA分子的碱基总数与所有基因的碱基数之和不相

等。 ( )

2.在链状DNA和环状DNA结构中,均有两个游离的磷酸基团。 ( )

3.在DNA分子中,脱氧核糖数=磷酸数=含氮碱基数。 ( )

4.同一条脱氧核苷酸链上相邻的两个碱基通过氢键相连。 ( )

5.DNA分子中每个脱氧核糖都连接两个磷酸基团。 ( )

6.DNA复制前需合成rRNA和蛋白质。( )

7.用3H标记胸腺嘧啶后合成脱氧核苷酸,注入真核细胞,可用于研究DNA

复制的场所。( )

8.解旋酶、DNA聚合酶、DNA连接酶、限制酶作用的化学键相同。 ( )

9.沃森和克里克用DNA衍射图谱得出碱基配对方式。 ( )

答案

1.√

2. 环状DNA结构中不含游离的磷酸基团。

3.√

4. 同一条脱氧核苷酸链上相邻的两个碱基通过“—脱氧核糖—磷酸—脱氧核糖—”相连。

5. 链状DNA分子3‘端的脱氧核糖只连接一个磷酸基团。

6.√ 7.√

8. 解旋酶的作用部位是氢键(不属于化学键),DNA聚合酶、DNA连接酶、限制酶的作用部位都是磷酸二酯键。

9. 沃森和克里克从查哥夫处得知:在DNA中,A的量总是等于T的量,G

的量总是等于C的量,故二人通过构建物理模型得出碱基配对方式。

考点三 基因表达及其与性状的关系

一、RNA的结构与种类

1.基本单位: 核糖核苷酸 (如图所示)。

2.结构:一般为单链。

3.三种主要RNA

疑难突破

mRNA适于作为DNA信使的原因

mRNA基本单位是核糖核苷酸,含4种碱基,具备准确传递遗传信息的

可能;一般为短单链,能通过核孔从细胞核进入细胞质。

二、基因表达的过程

1.转录

1)场所:主要为 细胞核 ,叶绿体、线粒体中也可发生。

2)基本条件

3)过程

4)产物:mRNA、tRNA、 rRNA 等。

知识拓展

真核细胞内转录形成的前体mRNA,需要在细胞核中加工处理成为

成熟mRNA后才能作为翻译的模板。

2.翻译

1)场所: 核糖体 。

2)基本条件

3)过程

3.遗传信息、密码子、反密码子与氨基酸的关系

1)遗传信息、密码子与反密码子的概念辨析

项目 概念

遗传信息 DNA 上脱氧核苷酸的排列顺序

密码子 mRNA 上可决定1个氨基酸的3个相邻碱

基

反密码子 tRNA 上与密码子互补配对的3个相邻碱

基,可识别密码子;反密码子读取方向:由氨基酸

连接端(即长臂端或3'端)开始读

2)密码子、氨基酸和tRNA之间的对应关系

①密码子有64种。其中起始密码子是翻译的起点,终止密码子是翻译的

终点。

②一般情况下,一种密码子只能决定一种氨基酸,终止密码子不决定氨基

酸。

③通常,每种tRNA只能识别并转运一种氨基酸,每种氨基酸对应一种或几

种密码子(密码子的简并性),可由一种或几种tRNA转运。

三、中心法则

1.提出者:克里克。

2.中心法则图解

3.不同类型生物遗传信息的传递

1)以DNA为遗传物质的生物

2)RNA复制病毒(如烟草花叶病毒)

3)逆转录病毒(如HIV)

四、基因表达与性状的关系

1.基因表达产物与性状的关系

1)直接控制途径

基因通过控制 蛋白质 的结构直接控制生物体的性状,如囊性纤维

化的形成。

2)间接控制途径

基因通过控制 酶 的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状,

如皱粒豌豆的形成。

2.基因选择性表达与细胞分化

1)细胞分化的本质:基因的 选择性 表达。

2)表达的两类基因分析

基因 在细胞中的表达情况

管家基因 所有细胞中都表达(如核糖体基因)

奢侈基因 不同细胞中特异性表达(如胰岛素基因)

3.表观遗传

1)概念:生物体基因的碱基序列保持不变,但 基因表达 和表型发生

可遗传变化的现象。

2)原因

①内因:DNA甲基化、组蛋白甲基化或乙酰化等修饰、RNA干扰。

②外因:生活习惯影响,如吸烟会使人体细胞DNA甲基化水平升高。

4.基因与性状间的对应关系

1)基因控制生物体的性状

①一个基因 一个性状。

②一个基因 多个性状(如基因间相互作用)。

③多个基因 一个性状(如人的身高)。

2)生物的性状是基因和环境共同作用的结果。

考点训练(请判断下列说法是否正确)

1.人的mRNA、rRNA和tRNA都是以DNA为模板进行转录的产物。 ( )

2.DNA聚合酶和RNA聚合酶的结合位点分别位于DNA和RNA上。 ( )

3.DNA双链解开,RNA聚合酶起始转录,移动到终止密码子时停止转录。

( )

4.金霉素可抑制tRNA与mRNA的结合,该作用直接影响转录过程。 ( )

5.每种氨基酸都对应多个密码子,每个密码子都决定一种氨基酸。 ( )

6.密码子的简并有利于提高转录的速率。( )

7.多个核糖体可结合一条mRNA,合成多条相同的肽链。 ( )

8.反密码子是位于mRNA上相邻的3个碱基。 ( )

答案

1.√

2. DNA聚合酶和RNA聚合酶分别用于DNA复制和转录,结合位点均位

于DNA上。

3. 终止子与终止密码子不同,RNA聚合酶移动到终止子时停止转录。

4. tRNA与mRNA的结合发生在翻译过程中。

5. 色氨酸只对应一个密码子,终止密码子一般不编码氨基酸。

6. 密码子的简并可增加容错率,提高翻译的速率。

7.√

8. 反密码子位于tRNA上。

综合篇

提升一 中心法则中的计算

1.DNA分子中的碱基数量规律

1)甲、乙链中A1=T2,T1=A2,C1=G2,G1=C2。双链DNA中,A=T,G=C。

2)互补:互补碱基之和的比例在一条链及整个DNA中都相同。甲链中

=m,其互补链(乙链)及整个DNA中 = =m。

3)不互补

①双链DNA中,不互补碱基之和相等:A+G=T+C或A+C=T+G。

②DNA的两条单链中,不互补碱基之和的比例互为倒数:甲链中

=a,互补链(乙链)中 = = ,而在整个DNA分子中 =1。

2.DNA复制中的数量关系

子代DNA 共2n个 含15N的DNA分子:2个

只含15N的DNA分子:0个

含14N的DNA分子:2n个

只含14N的DNA分子:(2n-2)个

脱氧核苷酸链 共2n+1条 含15N的脱氧核苷酸链:2条

含14N的脱氧核苷酸链:(2n+1-2)条

1)将1个含有15N的DNA分子放在含有14N的培养基中连续复制n次,则

2)DNA分子复制过程中消耗的脱氧核苷酸数

①若亲代DNA分子含有某种脱氧核苷酸m个,经过n次复制需要消耗该种

脱氧核苷酸数为m·(2n-1)。

②第n次复制需要该种脱氧核苷酸数为m·2n-1。

3.中心法则中的相关数量关系

疑难突破

实际基因表达过程中的数量关系不符合1∶3∶6的原因

(1)DNA中有的片段无遗传效应,不能转录出mRNA。(2)在基因片段中,有

的片段(如非编码区)起调控作用,不转录出mRNA。(3)合成的肽链在加工

过程中可能会被剪切掉部分氨基酸。(4)转录出的mRNA中有终止密码

子,一般情况下,终止密码子不编码氨基酸。

例1 一个被15N标记、含有100个碱基对的DNA分子片段,其中一条链的

A+T占40%,它的互补链中G与T分别占22%和18%,则该DNA分子

中A、T、C、G四种碱基的比例为 ,若该DNA分子连续复制2

次,则需游离的胞嘧啶脱氧核糖核苷酸的数量为 个,若该DNA分子在

含14N的培养基上连续复制4次,含15N标记的DNA分子占 。

解题导引 有关碱基数量的计算试题常通过“模式图法”解决,解题时

需要画出一个DNA分子模式图,标注已知碱基数量或比例(如图1),然后依

据碱基互补配对原则通过计算标注出其他碱基的数量或比例(如图2)。

图1 图2

由图2知,该DNA分子中四种碱基的比例为A∶T∶C∶G=(18%+22%)∶(2

2%+18%)∶(22%+38%)∶(38%+22%)=2∶2∶3∶3。若该DNA分子连续

复制2次,需要游离的胞嘧啶脱氧核糖核苷酸100×2×[3÷(2+2+3+3)]×(22-1)

=180(个)。若该DNA分子在含14N的培养基上连续复制4次,由DNA半保

留复制方式可知,含15N标记的DNA分子占2/24=1/8。

答案 2∶2∶3∶3 180 1/8

提升二 基因表达模型分析

1.多聚核糖体模型

疑难突破

多聚核糖体中核糖体移动方向的判断方法

(1)依据起始密码子的位置,核糖体移动方向为由起始密码子→终止密码

子。

(2)依据肽链长度,肽链越短,核糖体距起始密码子越近。

(3)依据tRNA移动方向,tRNA移动方向与核糖体移动方向相反。

2.真、原核生物的基因表达模型辨析

易混易错

模型图中DNA复制与转录的区分

DNA复制 转录

原料 脱氧核苷酸 核糖核苷酸

模板 以DNA两条链为模板 以DNA一条链为模板

产物 双链DNA分子 RNA分子

酶 解旋酶、DNA聚合酶 RNA聚合酶

提升三 细胞分裂中的染色体标记问题

1.DNA复制与染色体

1)子代DNA分子的位置:1个DNA复制形成的2个新DNA位于两条姐妹染

色单体上,且由着丝粒连在一起。

2)去向:有丝分裂后期或减数分裂Ⅱ后期,当着丝粒分裂时,子代DNA随两

条姐妹染色单体分开,移向细胞两极。

2.有丝分裂中染色体标记情况分析

1)图解(以一条染色体为例,培养液不含标记)

2)规律:只复制一次,子染色体都有标记;复制两次,子染色体一半有标记。

3.减数分裂中染色体标记情况分析

1)图解(以一对同源染色体为例,培养液不含标记)

2)规律:DNA只复制一次,子染色体都有标记。

例2 在DNA复制时,BrdU可作为原料,与腺嘌呤配对,掺入新合成的子

链。用Giemsa染料对复制后的染色体进行染色,DNA分子的双链都含有

BrdU的染色单体呈浅蓝色,只有一条链含有BrdU的染色单体呈深蓝色。

现将植物根尖放在含有BrdU的培养液中培养,取根尖用Giemsa染料染色

后,第1个细胞周期的每条染色体的两条染色单体着色情况为

,第2个细胞周期的每条染色体的两条染色单体着色情况为

, (能/不能)推测出第3个细胞周期的细胞中染色单体

着色不同的染色体比例。

解题导引 我们常用“画图法”,通过每个细胞周期的三步绘图,解决细

胞分裂(根尖细胞为有丝分裂)中染色体标记问题。

第1个细胞周期中:

第一步,画出细胞中的一条染色体,用“ ”表示其上DNA分子的两条链;

第二步,画出经染色体复制后的染色单体DNA组成图,其中被标记的DNA

链用“ ”表示;

第三步,画出经第一次有丝分裂后形成的两个子染色体DNA组成图。

同样方法,画出第2个细胞周期的染色体DNA组成变化示意图。(如下)

因此,第1个细胞周期的每条染色体的两条染色单体都呈深蓝色,第2个细

胞周期的每条染色体的两条染色单体一条呈深蓝色,一条呈浅蓝色。第2

个细胞周期的后期,双链都含有BrdU的染色体和只有一条链含有BrdU的

染色体随机移向两极,无法确定第3个细胞周期的细胞中染色单体着色不

同的染色体比例。

答案 都为深蓝色 一条深蓝色,一条浅蓝色 不能

专题十 遗传的分子基础

高考生物总复习知识讲解

基础篇

考点一 DNA是主要的遗传物质

一、肺炎链球菌的转化实验

1.格里菲思的肺炎链球菌体内转化实验

1)实验材料:肺炎链球菌。

种类 S型细菌 R型细菌

菌落 表面光滑 表面粗糙

菌体 有多糖类荚膜 无多糖类荚膜

致病性 有致病性 无致病性

2)实验过程及结果

①注射R型活细菌→小鼠不死亡;

②注射S型活细菌→小鼠死亡,分离出S型活细菌;

③注射加热致死的S型细菌→小鼠不死亡;

④注射R型活细菌+加热致死的S型细菌→小鼠 死亡 ,分离出

S型 活细菌。

3)结论:已经加热致死的S型细菌中,含有某种促使R型活细菌转化为S型

活细菌的活性物质——转化因子。

2.艾弗里的肺炎链球菌体外转化实验

1)实验目的:探究S型细菌中的“转化因子”是DNA、蛋白质、脂质还是

糖类等。

2)实验思路:利用减法原理,人为去除某个影响因素(加入酶)后,观察实验

结果的变化。

3)实验过程及结果

4)结论: DNA 才是使R型细菌产生稳定遗传变化的物质。

易混易错

(1)转化的实质是基因重组而非基因突变:肺炎链球菌转化实验中S型细

菌的DNA片段整合到了R型细菌的DNA中,即发生了基因重组(属于广义

上的)。

(2)加热致死的S型细菌,其蛋白质变性失活,DNA双螺旋结构打开,但冷却

后DNA的结构可以重新恢复。

二、噬菌体侵染细菌的实验

1.实验材料:T2噬菌体和大肠杆菌。

1)T2噬菌体的结构(如图)

2)T2噬菌体的生活方式:专门寄生在 大肠杆菌 中。

3)T2噬菌体的增殖

2.实验思路:利用放射性同位素标记技术,即用32P和35S分别标记T2噬菌体

的DNA和蛋白质,单独、直接研究它们的遗传功能。

3.实验结论:本实验证明DNA是T2噬菌体的遗传物质,没有证明蛋白质是

否为遗传物质,因为T2噬菌体的蛋白质没有进入细菌细胞中。

易混易错

本实验不能用14C和18O进行标记,因为T2噬菌体的蛋白质和DNA分子

中都含有这两种元素;也不能用35S、32P标记同一T2噬菌体,因为检测时无

法区分放射性物质的种类。

知识归纳

同位素示踪(标记)问题

(1)同位素标记法的应用原理:同位素可用于追踪物质的运行和变化规

律。用同位素标记的化合物,化学性质不会改变。

(2)实例分析

同位素 标记物质 研究内容 结论(结果)

3H 亮氨酸 分泌蛋白的合成和运输 核糖体→内质网→高尔基体→细胞膜附近→胞外

14C CO2 暗反应中碳的转移途径 发现卡尔文循环

18O H2O和CO2 光合作用中O2的来源 产生的O2来自H2O,而不是CO2

O2 有氧呼吸产物H2O中氧的来源 产物H2O中的氧来自O2

15N DNA DNA的复制 DNA半保留复制

32P、35S DNA 生物的遗传物质 DNA是T2噬菌体的遗传物质

4.实验过程及结果

1)标记T2噬菌体

2)T2噬菌体侵染细菌:对比实验(相互对照)

进一步观察发现,细菌裂解释放的噬菌体中,可以检测到32P标记的DNA,但

检测不到35S标记的蛋白质。

知识归纳

(1)保温的目的是使T2噬菌体侵染大肠杆菌。

(2)搅拌的目的是使吸附在大肠杆菌上的T2噬菌体和大肠杆菌分离。

(3)离心的目的是让上清液中析出质量较轻的T2噬菌体颗粒,而离心管的

沉淀物中留下被侵染的大肠杆菌。

3)实验结果分析:T2噬菌体侵染细菌时,DNA进入细菌的细胞中,而

蛋白质外壳 仍留在细胞外。子代噬菌体的各种性状,是通过亲

代的DNA遗传的。

5.结论: DNA 是T2噬菌体的遗传物质。

疑难突破

实验误差分析

(1)用32P标记的T2噬菌体侵染细菌时,上清液具有少量放射性的原因:①保

温时间过短,部分噬菌体未将DNA注入细菌中;②保温时间过长,部分细菌

裂解,释放子代噬菌体;③搅拌过于剧烈,细菌破裂,子代噬菌体被释放。

(2)用35S标记的T2噬菌体侵染细菌时,沉淀物中有少量放射性的原因:搅拌

不充分,部分噬菌体的蛋白质外壳仍吸附在细菌表面。

三、DNA是主要的遗传物质

1.RNA是遗传物质的证据

1)实验过程与结果

2)结论:RNA是烟草花叶病毒的遗传物质。

2.DNA是主要的遗传物质

1)真、原核生物的遗传物质是DNA,病毒的遗传物质是 DNA或RNA 。

2)生物界绝大多数生物的遗传物质是DNA,只有极少数生物的遗传物质

是RNA,因此DNA是主要的遗传物质。

易混易错

原核生物和真核生物都含有DNA和RNA两种核酸,其碱基和核苷酸

的种类分别为5、8;病毒只含DNA或RNA一种核酸,其碱基和核苷酸的种

类均为4。

考点训练(请判断下列说法是否正确)

1.肺炎链球菌离体转化实验证明了DNA是肺炎链球菌的遗传物质。

( )

2.肺炎链球菌活体转化实验中,R型细菌转化成的S型细菌不能稳定遗

传。 ( )

3.赫尔希和蔡斯用对比实验证明DNA是遗传物质。 ( )

4.T2噬菌体侵染大肠杆菌实验证明了DNA是大肠杆菌的遗传物质。

( )

5.人体内既有DNA又有RNA,但DNA是人体的主要遗传物质。 ( )

答案

1.√

2. R型细菌转化成S型细菌的实质是S型细菌的DNA与R型细菌的DNA

发生了基因重组,属于可遗传变异。

3.√

4. T2噬菌体侵染大肠杆菌实验证明了DNA是T2噬菌体的遗传物质。

5. DNA是人体的遗传物质,而非是“主要的遗传物质”。

考点二 DNA的结构与复制

一、DNA分子的结构

1.DNA双螺旋结构的形成

2.DNA双螺旋结构的特点

1)DNA由两条脱氧核苷酸链组成,这两条链按 反向平行 方式盘旋

成双螺旋结构。

2)外侧: 脱氧核糖和磷酸 交替连接构成基本骨架。

3)内侧:两条链上的碱基通过氢键连接成碱基对。碱基互补配对遵循以

下原则:A=T(两个氢键)、G≡C(三个氢键)。

知识拓展

(1)G—C碱基对所占比例越大,DNA热稳定性越高。(2)氢键的形成不需

要酶,而断裂需解旋酶或加热处理。(3)单链中相邻碱基通过“—脱氧核

糖—磷酸—脱氧核糖—”连接,互补链中相邻碱基通过氢键连接。

3.DNA分子的结构特点

多样性 若DNA分子含有n个碱基对,则其最多有 4n

种碱基对排列顺序

特异性 每个DNA分子都有特定的碱基排列顺序

稳定性 两条链上磷酸与脱氧核糖交替排列的顺序不变,

碱基配对方式不变等

二、DNA分子的复制

1.DNA半保留复制的实验证据

1)实验者:美国生物学家梅塞尔森和斯塔尔。

2)研究方法: 假说—演绎 法。

3)实验材料:大肠杆菌。

4)实验技术:同位素标记法和密度梯度离心法。

5)实验原理:含15N的双链DNA密度大,含14N的双链DNA密度小,一条链含14

N、一条链含15N的双链DNA密度居中。

6)实验假设:DNA以 半保留 的方式复制(沃森和克里克提出)。

7)实验过程与结果

8)实验结论:DNA以半保留的方式复制。

2.DNA复制的过程

1)时间:主要是 细胞分裂前的间期 。

2)场所:真核生物主要在细胞核内,线粒体和叶绿体中也可进行;原核生物

主要在拟核,也可在细胞质中进行。

3)基本条件

注意:DNA聚合酶只能将单个脱氧核苷酸添加到已有脱氧核苷酸链的3'

端,故子链的延伸方向只能为5'→3'。

5)结果:1个DNA分子→2个DNA分子。

6)特点:边解旋边复制(过程上);半保留复制(结果上)。

4)过程

7)准确复制的原因和意义

①原因:DNA独特的 双螺旋 结构,为复制提供了精确的模板,通过

碱基互补配对 ,保证了复制能够准确地进行。

②意义:DNA通过复制,将遗传信息从亲代细胞传递给子代细胞,从而保持

了遗传信息的连续性。

三、基因的本质

1.基因的本质:通常是有 遗传效应 的DNA片段,但流感病毒等RNA

病毒的遗传物质是 RNA 。

2.染色体(质)、DNA、基因和脱氧核苷酸的关系

考点训练(请判断下列说法是否正确)

1.真核生物的细胞中DNA分子的碱基总数与所有基因的碱基数之和不相

等。 ( )

2.在链状DNA和环状DNA结构中,均有两个游离的磷酸基团。 ( )

3.在DNA分子中,脱氧核糖数=磷酸数=含氮碱基数。 ( )

4.同一条脱氧核苷酸链上相邻的两个碱基通过氢键相连。 ( )

5.DNA分子中每个脱氧核糖都连接两个磷酸基团。 ( )

6.DNA复制前需合成rRNA和蛋白质。( )

7.用3H标记胸腺嘧啶后合成脱氧核苷酸,注入真核细胞,可用于研究DNA

复制的场所。( )

8.解旋酶、DNA聚合酶、DNA连接酶、限制酶作用的化学键相同。 ( )

9.沃森和克里克用DNA衍射图谱得出碱基配对方式。 ( )

答案

1.√

2. 环状DNA结构中不含游离的磷酸基团。

3.√

4. 同一条脱氧核苷酸链上相邻的两个碱基通过“—脱氧核糖—磷酸—脱氧核糖—”相连。

5. 链状DNA分子3‘端的脱氧核糖只连接一个磷酸基团。

6.√ 7.√

8. 解旋酶的作用部位是氢键(不属于化学键),DNA聚合酶、DNA连接酶、限制酶的作用部位都是磷酸二酯键。

9. 沃森和克里克从查哥夫处得知:在DNA中,A的量总是等于T的量,G

的量总是等于C的量,故二人通过构建物理模型得出碱基配对方式。

考点三 基因表达及其与性状的关系

一、RNA的结构与种类

1.基本单位: 核糖核苷酸 (如图所示)。

2.结构:一般为单链。

3.三种主要RNA

疑难突破

mRNA适于作为DNA信使的原因

mRNA基本单位是核糖核苷酸,含4种碱基,具备准确传递遗传信息的

可能;一般为短单链,能通过核孔从细胞核进入细胞质。

二、基因表达的过程

1.转录

1)场所:主要为 细胞核 ,叶绿体、线粒体中也可发生。

2)基本条件

3)过程

4)产物:mRNA、tRNA、 rRNA 等。

知识拓展

真核细胞内转录形成的前体mRNA,需要在细胞核中加工处理成为

成熟mRNA后才能作为翻译的模板。

2.翻译

1)场所: 核糖体 。

2)基本条件

3)过程

3.遗传信息、密码子、反密码子与氨基酸的关系

1)遗传信息、密码子与反密码子的概念辨析

项目 概念

遗传信息 DNA 上脱氧核苷酸的排列顺序

密码子 mRNA 上可决定1个氨基酸的3个相邻碱

基

反密码子 tRNA 上与密码子互补配对的3个相邻碱

基,可识别密码子;反密码子读取方向:由氨基酸

连接端(即长臂端或3'端)开始读

2)密码子、氨基酸和tRNA之间的对应关系

①密码子有64种。其中起始密码子是翻译的起点,终止密码子是翻译的

终点。

②一般情况下,一种密码子只能决定一种氨基酸,终止密码子不决定氨基

酸。

③通常,每种tRNA只能识别并转运一种氨基酸,每种氨基酸对应一种或几

种密码子(密码子的简并性),可由一种或几种tRNA转运。

三、中心法则

1.提出者:克里克。

2.中心法则图解

3.不同类型生物遗传信息的传递

1)以DNA为遗传物质的生物

2)RNA复制病毒(如烟草花叶病毒)

3)逆转录病毒(如HIV)

四、基因表达与性状的关系

1.基因表达产物与性状的关系

1)直接控制途径

基因通过控制 蛋白质 的结构直接控制生物体的性状,如囊性纤维

化的形成。

2)间接控制途径

基因通过控制 酶 的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状,

如皱粒豌豆的形成。

2.基因选择性表达与细胞分化

1)细胞分化的本质:基因的 选择性 表达。

2)表达的两类基因分析

基因 在细胞中的表达情况

管家基因 所有细胞中都表达(如核糖体基因)

奢侈基因 不同细胞中特异性表达(如胰岛素基因)

3.表观遗传

1)概念:生物体基因的碱基序列保持不变,但 基因表达 和表型发生

可遗传变化的现象。

2)原因

①内因:DNA甲基化、组蛋白甲基化或乙酰化等修饰、RNA干扰。

②外因:生活习惯影响,如吸烟会使人体细胞DNA甲基化水平升高。

4.基因与性状间的对应关系

1)基因控制生物体的性状

①一个基因 一个性状。

②一个基因 多个性状(如基因间相互作用)。

③多个基因 一个性状(如人的身高)。

2)生物的性状是基因和环境共同作用的结果。

考点训练(请判断下列说法是否正确)

1.人的mRNA、rRNA和tRNA都是以DNA为模板进行转录的产物。 ( )

2.DNA聚合酶和RNA聚合酶的结合位点分别位于DNA和RNA上。 ( )

3.DNA双链解开,RNA聚合酶起始转录,移动到终止密码子时停止转录。

( )

4.金霉素可抑制tRNA与mRNA的结合,该作用直接影响转录过程。 ( )

5.每种氨基酸都对应多个密码子,每个密码子都决定一种氨基酸。 ( )

6.密码子的简并有利于提高转录的速率。( )

7.多个核糖体可结合一条mRNA,合成多条相同的肽链。 ( )

8.反密码子是位于mRNA上相邻的3个碱基。 ( )

答案

1.√

2. DNA聚合酶和RNA聚合酶分别用于DNA复制和转录,结合位点均位

于DNA上。

3. 终止子与终止密码子不同,RNA聚合酶移动到终止子时停止转录。

4. tRNA与mRNA的结合发生在翻译过程中。

5. 色氨酸只对应一个密码子,终止密码子一般不编码氨基酸。

6. 密码子的简并可增加容错率,提高翻译的速率。

7.√

8. 反密码子位于tRNA上。

综合篇

提升一 中心法则中的计算

1.DNA分子中的碱基数量规律

1)甲、乙链中A1=T2,T1=A2,C1=G2,G1=C2。双链DNA中,A=T,G=C。

2)互补:互补碱基之和的比例在一条链及整个DNA中都相同。甲链中

=m,其互补链(乙链)及整个DNA中 = =m。

3)不互补

①双链DNA中,不互补碱基之和相等:A+G=T+C或A+C=T+G。

②DNA的两条单链中,不互补碱基之和的比例互为倒数:甲链中

=a,互补链(乙链)中 = = ,而在整个DNA分子中 =1。

2.DNA复制中的数量关系

子代DNA 共2n个 含15N的DNA分子:2个

只含15N的DNA分子:0个

含14N的DNA分子:2n个

只含14N的DNA分子:(2n-2)个

脱氧核苷酸链 共2n+1条 含15N的脱氧核苷酸链:2条

含14N的脱氧核苷酸链:(2n+1-2)条

1)将1个含有15N的DNA分子放在含有14N的培养基中连续复制n次,则

2)DNA分子复制过程中消耗的脱氧核苷酸数

①若亲代DNA分子含有某种脱氧核苷酸m个,经过n次复制需要消耗该种

脱氧核苷酸数为m·(2n-1)。

②第n次复制需要该种脱氧核苷酸数为m·2n-1。

3.中心法则中的相关数量关系

疑难突破

实际基因表达过程中的数量关系不符合1∶3∶6的原因

(1)DNA中有的片段无遗传效应,不能转录出mRNA。(2)在基因片段中,有

的片段(如非编码区)起调控作用,不转录出mRNA。(3)合成的肽链在加工

过程中可能会被剪切掉部分氨基酸。(4)转录出的mRNA中有终止密码

子,一般情况下,终止密码子不编码氨基酸。

例1 一个被15N标记、含有100个碱基对的DNA分子片段,其中一条链的

A+T占40%,它的互补链中G与T分别占22%和18%,则该DNA分子

中A、T、C、G四种碱基的比例为 ,若该DNA分子连续复制2

次,则需游离的胞嘧啶脱氧核糖核苷酸的数量为 个,若该DNA分子在

含14N的培养基上连续复制4次,含15N标记的DNA分子占 。

解题导引 有关碱基数量的计算试题常通过“模式图法”解决,解题时

需要画出一个DNA分子模式图,标注已知碱基数量或比例(如图1),然后依

据碱基互补配对原则通过计算标注出其他碱基的数量或比例(如图2)。

图1 图2

由图2知,该DNA分子中四种碱基的比例为A∶T∶C∶G=(18%+22%)∶(2

2%+18%)∶(22%+38%)∶(38%+22%)=2∶2∶3∶3。若该DNA分子连续

复制2次,需要游离的胞嘧啶脱氧核糖核苷酸100×2×[3÷(2+2+3+3)]×(22-1)

=180(个)。若该DNA分子在含14N的培养基上连续复制4次,由DNA半保

留复制方式可知,含15N标记的DNA分子占2/24=1/8。

答案 2∶2∶3∶3 180 1/8

提升二 基因表达模型分析

1.多聚核糖体模型

疑难突破

多聚核糖体中核糖体移动方向的判断方法

(1)依据起始密码子的位置,核糖体移动方向为由起始密码子→终止密码

子。

(2)依据肽链长度,肽链越短,核糖体距起始密码子越近。

(3)依据tRNA移动方向,tRNA移动方向与核糖体移动方向相反。

2.真、原核生物的基因表达模型辨析

易混易错

模型图中DNA复制与转录的区分

DNA复制 转录

原料 脱氧核苷酸 核糖核苷酸

模板 以DNA两条链为模板 以DNA一条链为模板

产物 双链DNA分子 RNA分子

酶 解旋酶、DNA聚合酶 RNA聚合酶

提升三 细胞分裂中的染色体标记问题

1.DNA复制与染色体

1)子代DNA分子的位置:1个DNA复制形成的2个新DNA位于两条姐妹染

色单体上,且由着丝粒连在一起。

2)去向:有丝分裂后期或减数分裂Ⅱ后期,当着丝粒分裂时,子代DNA随两

条姐妹染色单体分开,移向细胞两极。

2.有丝分裂中染色体标记情况分析

1)图解(以一条染色体为例,培养液不含标记)

2)规律:只复制一次,子染色体都有标记;复制两次,子染色体一半有标记。

3.减数分裂中染色体标记情况分析

1)图解(以一对同源染色体为例,培养液不含标记)

2)规律:DNA只复制一次,子染色体都有标记。

例2 在DNA复制时,BrdU可作为原料,与腺嘌呤配对,掺入新合成的子

链。用Giemsa染料对复制后的染色体进行染色,DNA分子的双链都含有

BrdU的染色单体呈浅蓝色,只有一条链含有BrdU的染色单体呈深蓝色。

现将植物根尖放在含有BrdU的培养液中培养,取根尖用Giemsa染料染色

后,第1个细胞周期的每条染色体的两条染色单体着色情况为

,第2个细胞周期的每条染色体的两条染色单体着色情况为

, (能/不能)推测出第3个细胞周期的细胞中染色单体

着色不同的染色体比例。

解题导引 我们常用“画图法”,通过每个细胞周期的三步绘图,解决细

胞分裂(根尖细胞为有丝分裂)中染色体标记问题。

第1个细胞周期中:

第一步,画出细胞中的一条染色体,用“ ”表示其上DNA分子的两条链;

第二步,画出经染色体复制后的染色单体DNA组成图,其中被标记的DNA

链用“ ”表示;

第三步,画出经第一次有丝分裂后形成的两个子染色体DNA组成图。

同样方法,画出第2个细胞周期的染色体DNA组成变化示意图。(如下)

因此,第1个细胞周期的每条染色体的两条染色单体都呈深蓝色,第2个细

胞周期的每条染色体的两条染色单体一条呈深蓝色,一条呈浅蓝色。第2

个细胞周期的后期,双链都含有BrdU的染色体和只有一条链含有BrdU的

染色体随机移向两极,无法确定第3个细胞周期的细胞中染色单体着色不

同的染色体比例。

答案 都为深蓝色 一条深蓝色,一条浅蓝色 不能

同课章节目录