【备考2024】高考生物总复习知识讲解:专题16 人体的内环境与稳态(共27张PPT)

文档属性

| 名称 | 【备考2024】高考生物总复习知识讲解:专题16 人体的内环境与稳态(共27张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-11-19 23:52:04 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

第七单元 生物个体的稳态与调节

专题十六 人体的内环境与稳态

高考生物总复习知识讲解

考点一 内环境的组成与理化性质

基础篇

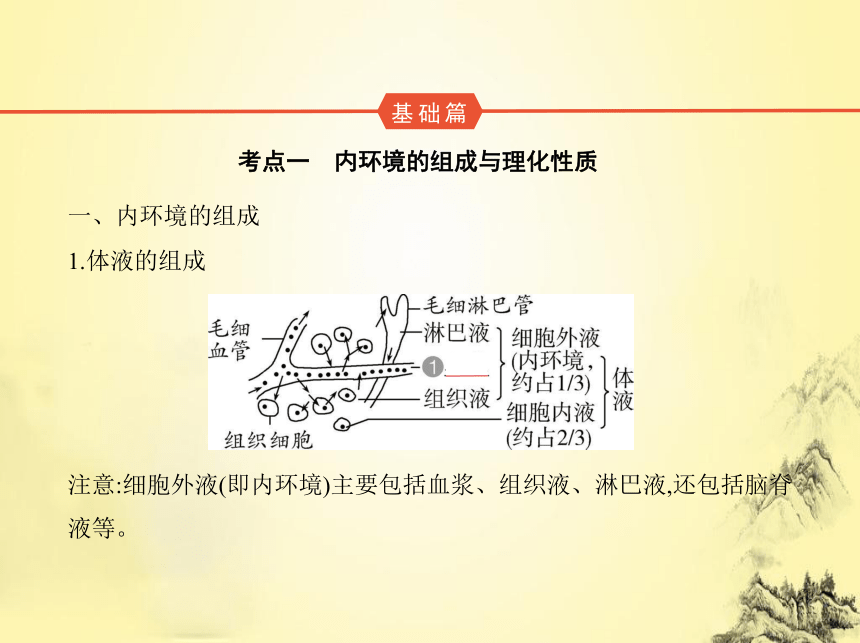

一、内环境的组成

1.体液的组成

注意:细胞外液(即内环境)主要包括血浆、组织液、淋巴液,还包括脑脊

液等。

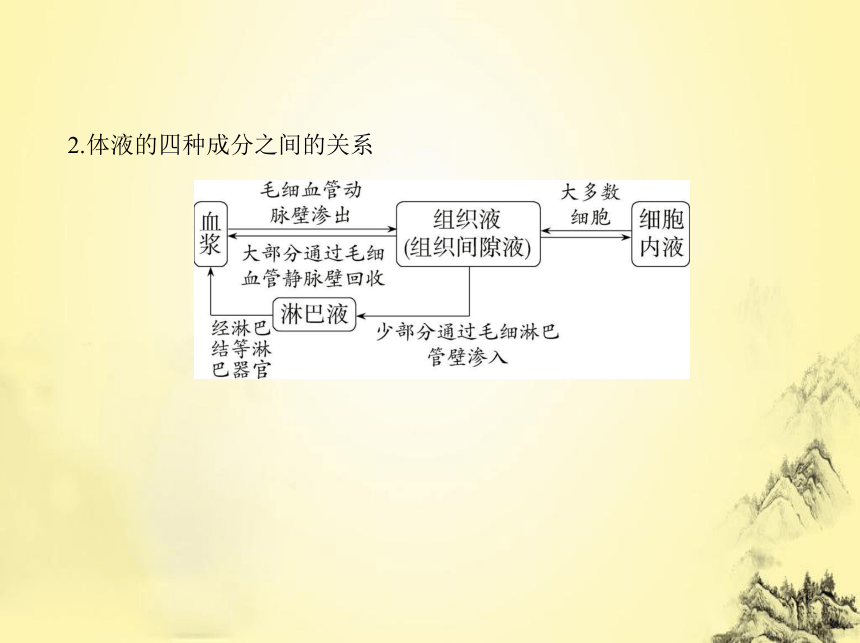

2.体液的四种成分之间的关系

疑难突破

思考1 静脉注射和肌肉注射相比,药物到达靶细胞发挥作用的运输途径

有什么不同

提示1

注射方式 运输途径

静脉注射 药→血浆→组织液→靶细胞(细胞内液)

肌肉注射 药→组织液(少数进入淋巴液,淋巴液又汇入血

浆)→血浆→组织液→靶细胞(细胞内液)

思考2 O2从外界进入人体细胞被利用,至少穿过几层膜 葡萄糖呢

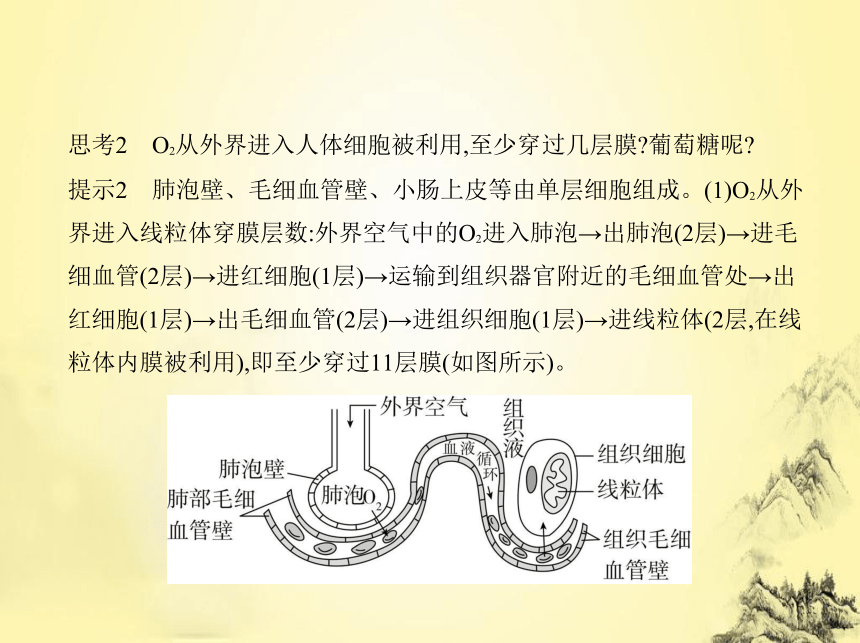

提示2 肺泡壁、毛细血管壁、小肠上皮等由单层细胞组成。(1)O2从外

界进入线粒体穿膜层数:外界空气中的O2进入肺泡→出肺泡(2层)→进毛

细血管(2层)→进红细胞(1层)→运输到组织器官附近的毛细血管处→出

红细胞(1层)→出毛细血管(2层)→进组织细胞(1层)→进线粒体(2层,在线

粒体内膜被利用),即至少穿过11层膜(如图所示)。

(2)葡萄糖从外界进入组织细胞穿膜层数:多糖等在肠腔中分解产生葡萄

糖→进出小肠上皮(2层)→两次穿过毛细血管(4层)→进组织细胞(1层,在

细胞质基质被利用),即至少穿过7层膜。

3.内环境的成分

1)血浆的成分与功能

成分 水 蛋白质 无机盐 葡萄糖、各种代

谢废物、激素等

含量 约90% 7%~9% 约1% 少量

功能 运载血细胞,运输营养物质和代谢废物等 2)组织液、淋巴液:成分和各成分的含量与血浆相近,但血浆中 蛋白质

含量较高。

3)细胞外液是一种类似于海水的盐溶液,这在一定程度上反映了生命起

源于海洋。

疑难突破

思考 为什么血浆中的蛋白质比组织液和淋巴液中的多

提示 因为毛细血管壁的单层细胞的细胞膜具有选择透过性,一般情况

下大分子物质(如蛋白质)很难透过毛细血管壁进入组织液,进而进入淋巴

液。

二、内环境的理化性质

1.渗透压

1)概念:溶液中溶质微粒对水的吸引力。

2)大小:取决于单位体积溶液中 溶质微粒 的数目。溶质微粒越多,

对水吸引力越大,溶液渗透压越高(与物质的量浓度有关)。

3)血浆渗透压的大小:主要与无机盐、 蛋白质 的含量有关。细胞

外液渗透压的90%以上来源于 Na+和Cl- (虽然细胞外液中蛋白质的

质量分数高于无机盐,但蛋白质的相对分子质量大,故单位体积细胞外液

中的Na+和Cl-的数目远高于蛋白质)。37 ℃时,人的血浆渗透压约为770

kPa,相当于细胞内液的渗透压。

知识拓展

人体的等渗溶液:与血浆渗透压相等的溶液,如5%的葡萄糖溶液或0.

9%的NaCl溶液。人体的低渗溶液:比血浆渗透压低的溶液,如0.5%的葡

萄糖溶液等。人体的高渗溶液:比血浆渗透压高的溶液,如10%的葡萄糖

溶液、甘露醇(甘露醇进入体内后能提高血浆渗透压,使组织脱水,降低颅

内压和眼内压)等。

2.酸碱度

正常人的血浆pH为7.35~7.45。血浆的pH维持相对稳定与其中含有HC

、H2CO3、HP 等物质有关。

3.温度

人体细胞外液的温度一般维持在37 ℃左右,利于维持人体内的酶活性。

三、内环境的作用

1.体内绝大多数细胞生活的直接环境。

细胞名称 内环境

血细胞 主要为血浆

绝大多数细胞 组织液

淋巴细胞、吞噬细胞等 淋巴液、血浆、组织液

毛细血管壁细胞 血浆、组织液

毛细淋巴管壁细胞 淋巴液、组织液

2.细胞与外界环境进行物质交换的媒介

注意:食物经消化吸收作用后,营养物质可进入内环境,食物残渣不进入体

内,以粪便形式排出。

考点训练(请判断下列说法是否正确)

1.膀胱上皮细胞、毛细血管壁细胞、红细胞和毛细淋巴管壁细胞直接生

活的内环境分别是尿液和组织液、血液和组织液、细胞液和血浆、组

织液和淋巴液。 ( )

2.某人给健康实验兔静脉滴注生理盐水20 mL后,细胞内液和细胞外液分

别增加10 mL。( )

3.CO2是人体细胞产生的代谢废物,通过呼吸系统排出,不参与维持内环境

的稳态。( )

4.内环境是机体进行正常生命活动和细胞代谢的主要场所。 ( )

5.组织细胞产生的尿素要排到体外,至少穿过9层生物膜。 ( )

答案

1. 膀胱上皮细胞、毛细血管壁细胞、红细胞和毛细淋巴管壁细胞直

接生活的内环境分别是组织液、血浆和组织液、血浆、组织液和淋巴

液,尿液、血液、细胞液不是内环境。

2. 输入的生理盐水中的Na+大多数进入细胞外液,细胞内液和细胞外液不会分别增加10 mL。

3. 体内CO2浓度改变可调节人的呼吸频率,维持内环境的相对稳。

4. 内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介,细胞质是细胞代谢

的主要场所。

5. 尿素的主要排出途径及穿过膜的数量:组织细胞(1层)→组织毛细血管壁细胞(2层)→肾小球(实质是毛细血管球)壁细胞(2层)→肾小囊壁细胞(2层)(进入肾小囊,肾小囊腔与肾小管、集合管、输尿管相通)→排出体外,即至少穿过7层生物膜。

考点二 内环境的稳态

一 、内环境稳态(由坎农提出)

1.实质:内环境的化学成分和理化性质保持相对稳定的状态。

2.基础:人体各器官、系统协调一致地正常运行。

3.调节机制:主要为 神经—体液—免疫 调节网络。

人体维持稳态的调节能力是有 一定限度 的。当外界环境的变化

过于剧烈,或人体自身的调节功能出现障碍时,内环境的稳态就会遭到破

坏,危及机体健康。

4.意义:机体进行正常生命活动的必要条件。

1)血糖浓度和血液中的含氧量正常——葡萄糖氧化分解正常发生,保证

机体能量供应。

2)体温、pH相对稳定——保证酶活性、细胞代谢正常。

3)渗透压相对稳定——维持细胞的正常形态和功能。

4)代谢废物排出——可防止机体中毒。

知识拓展

因高原空气稀薄,大气压和氧分压低,易造成体内缺氧,故援藏的技术

人员到青藏高原后常会出现头痛、乏力、心跳加快甚至血压升高等症

状(高原反应)。

二、人体内环境pH稳态的维持

1.pH相对稳定的原因:人体内环境中有多对 缓冲物质 (由一种弱酸

和相应的一种强碱盐组成),如H2CO3/HC ,H2P /HP 等。

2.维持机制

三、内环境稳态失调引起的疾病

1.组织水肿:组织间隙中积聚的组织液过多将导致组织水肿。能使组织

液渗透压升高或血浆渗透压降低的因素均可引起组织水肿:

2.稳态失调引起的其他疾病

病因 疾病

肾功能衰竭,代谢废物积累 尿毒症

缺氧 乳酸中毒

pH失调 酸或碱中毒

体温失调 发热、中暑、失温等

血钙过低或过高 抽搐或肌无力

血糖平衡失调 低血糖、糖尿病等

考点训练(请判断下列说法是否正确)

1.外界环境稳定时,机体就能维持内环境的稳态,只要内环境保持稳态,人

体一定健康。( )

2.人体剧烈运动时无氧呼吸所产生的乳酸使血浆pH明显降低。 ( )

3.血浆中的有些物质经毛细血管动脉壁进入组织液,若淋巴管阻塞会引

起下肢水肿。( )

4.内环境处于稳态时,其渗透压、温度和pH相对稳定。 ( )

5.只有人体内环境存在稳态的现象。 ( )

6.尿毒症和镰状细胞贫血都属于内环境稳态失调引起的疾病。 ( )

答案

1. 人体自身调节功能出现障碍时,人体内环境稳态也会遭到破坏,内

环境保持稳态时若出现某些遗传病,人体也不一定健康。

2. 血浆中存在缓冲物质,pH不会明显降低。

3.√ 4.√

5. 不同层次的系统都存在着类似于内环境稳态的特性。

6. 镰状细胞贫血是基因突变引起的遗传病。

综合篇

提升 内环境组成成分和生理过程的判断

1.内环境示意图中各组分的判断

1)

2)

3)A端若为动脉上端,则一般情况下,A处氧分压高于B处,A处营养物质含

量高于B处,B处代谢废物含量均高于A处。

知识归纳

血管部位 A处 B处 物质关系

肺部 肺动脉 肺静脉 氧分压:A营养物质:A>B

CO2:A>B

肺泡与血液进行气体交换 肝脏(饥饿时) 动脉 静脉 氧分压:A>B

营养物质:A代谢废物:A肝糖原分解为葡萄糖进入血浆 小肠绒毛 动脉 静脉 氧分压:A>B

营养物质:A代谢废物:A小肠消化、吸收营养物质进入血浆 肾小球 (滤过作用) 入球小动脉 出球小动脉 营养物质:B处葡萄糖几乎为0,大分子蛋白质不变

代谢废物:A>B

除血细胞、大分子蛋白质外,血浆中的一部分

水、无机盐、葡萄糖、尿素等过滤到原尿 肾小管(重吸收作用) 动脉 静脉 氧分压:A>B

营养物质:A大部分水、部分无机盐、全部葡萄糖重吸收回血液 2.巧用单、双向箭头判断内环境物质交换

1)分析

单箭头

双箭头

2)结论:(甲是细胞内液,)乙是组织液,丙是血浆,丁是淋巴液。

3.判断某物质是否属于内环境的成分及对应生理过程

1)属于内环境的物质

2)不属于内环境的物质

3)发生和不发生在内环境中的生理过程

第七单元 生物个体的稳态与调节

专题十六 人体的内环境与稳态

高考生物总复习知识讲解

考点一 内环境的组成与理化性质

基础篇

一、内环境的组成

1.体液的组成

注意:细胞外液(即内环境)主要包括血浆、组织液、淋巴液,还包括脑脊

液等。

2.体液的四种成分之间的关系

疑难突破

思考1 静脉注射和肌肉注射相比,药物到达靶细胞发挥作用的运输途径

有什么不同

提示1

注射方式 运输途径

静脉注射 药→血浆→组织液→靶细胞(细胞内液)

肌肉注射 药→组织液(少数进入淋巴液,淋巴液又汇入血

浆)→血浆→组织液→靶细胞(细胞内液)

思考2 O2从外界进入人体细胞被利用,至少穿过几层膜 葡萄糖呢

提示2 肺泡壁、毛细血管壁、小肠上皮等由单层细胞组成。(1)O2从外

界进入线粒体穿膜层数:外界空气中的O2进入肺泡→出肺泡(2层)→进毛

细血管(2层)→进红细胞(1层)→运输到组织器官附近的毛细血管处→出

红细胞(1层)→出毛细血管(2层)→进组织细胞(1层)→进线粒体(2层,在线

粒体内膜被利用),即至少穿过11层膜(如图所示)。

(2)葡萄糖从外界进入组织细胞穿膜层数:多糖等在肠腔中分解产生葡萄

糖→进出小肠上皮(2层)→两次穿过毛细血管(4层)→进组织细胞(1层,在

细胞质基质被利用),即至少穿过7层膜。

3.内环境的成分

1)血浆的成分与功能

成分 水 蛋白质 无机盐 葡萄糖、各种代

谢废物、激素等

含量 约90% 7%~9% 约1% 少量

功能 运载血细胞,运输营养物质和代谢废物等 2)组织液、淋巴液:成分和各成分的含量与血浆相近,但血浆中 蛋白质

含量较高。

3)细胞外液是一种类似于海水的盐溶液,这在一定程度上反映了生命起

源于海洋。

疑难突破

思考 为什么血浆中的蛋白质比组织液和淋巴液中的多

提示 因为毛细血管壁的单层细胞的细胞膜具有选择透过性,一般情况

下大分子物质(如蛋白质)很难透过毛细血管壁进入组织液,进而进入淋巴

液。

二、内环境的理化性质

1.渗透压

1)概念:溶液中溶质微粒对水的吸引力。

2)大小:取决于单位体积溶液中 溶质微粒 的数目。溶质微粒越多,

对水吸引力越大,溶液渗透压越高(与物质的量浓度有关)。

3)血浆渗透压的大小:主要与无机盐、 蛋白质 的含量有关。细胞

外液渗透压的90%以上来源于 Na+和Cl- (虽然细胞外液中蛋白质的

质量分数高于无机盐,但蛋白质的相对分子质量大,故单位体积细胞外液

中的Na+和Cl-的数目远高于蛋白质)。37 ℃时,人的血浆渗透压约为770

kPa,相当于细胞内液的渗透压。

知识拓展

人体的等渗溶液:与血浆渗透压相等的溶液,如5%的葡萄糖溶液或0.

9%的NaCl溶液。人体的低渗溶液:比血浆渗透压低的溶液,如0.5%的葡

萄糖溶液等。人体的高渗溶液:比血浆渗透压高的溶液,如10%的葡萄糖

溶液、甘露醇(甘露醇进入体内后能提高血浆渗透压,使组织脱水,降低颅

内压和眼内压)等。

2.酸碱度

正常人的血浆pH为7.35~7.45。血浆的pH维持相对稳定与其中含有HC

、H2CO3、HP 等物质有关。

3.温度

人体细胞外液的温度一般维持在37 ℃左右,利于维持人体内的酶活性。

三、内环境的作用

1.体内绝大多数细胞生活的直接环境。

细胞名称 内环境

血细胞 主要为血浆

绝大多数细胞 组织液

淋巴细胞、吞噬细胞等 淋巴液、血浆、组织液

毛细血管壁细胞 血浆、组织液

毛细淋巴管壁细胞 淋巴液、组织液

2.细胞与外界环境进行物质交换的媒介

注意:食物经消化吸收作用后,营养物质可进入内环境,食物残渣不进入体

内,以粪便形式排出。

考点训练(请判断下列说法是否正确)

1.膀胱上皮细胞、毛细血管壁细胞、红细胞和毛细淋巴管壁细胞直接生

活的内环境分别是尿液和组织液、血液和组织液、细胞液和血浆、组

织液和淋巴液。 ( )

2.某人给健康实验兔静脉滴注生理盐水20 mL后,细胞内液和细胞外液分

别增加10 mL。( )

3.CO2是人体细胞产生的代谢废物,通过呼吸系统排出,不参与维持内环境

的稳态。( )

4.内环境是机体进行正常生命活动和细胞代谢的主要场所。 ( )

5.组织细胞产生的尿素要排到体外,至少穿过9层生物膜。 ( )

答案

1. 膀胱上皮细胞、毛细血管壁细胞、红细胞和毛细淋巴管壁细胞直

接生活的内环境分别是组织液、血浆和组织液、血浆、组织液和淋巴

液,尿液、血液、细胞液不是内环境。

2. 输入的生理盐水中的Na+大多数进入细胞外液,细胞内液和细胞外液不会分别增加10 mL。

3. 体内CO2浓度改变可调节人的呼吸频率,维持内环境的相对稳。

4. 内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介,细胞质是细胞代谢

的主要场所。

5. 尿素的主要排出途径及穿过膜的数量:组织细胞(1层)→组织毛细血管壁细胞(2层)→肾小球(实质是毛细血管球)壁细胞(2层)→肾小囊壁细胞(2层)(进入肾小囊,肾小囊腔与肾小管、集合管、输尿管相通)→排出体外,即至少穿过7层生物膜。

考点二 内环境的稳态

一 、内环境稳态(由坎农提出)

1.实质:内环境的化学成分和理化性质保持相对稳定的状态。

2.基础:人体各器官、系统协调一致地正常运行。

3.调节机制:主要为 神经—体液—免疫 调节网络。

人体维持稳态的调节能力是有 一定限度 的。当外界环境的变化

过于剧烈,或人体自身的调节功能出现障碍时,内环境的稳态就会遭到破

坏,危及机体健康。

4.意义:机体进行正常生命活动的必要条件。

1)血糖浓度和血液中的含氧量正常——葡萄糖氧化分解正常发生,保证

机体能量供应。

2)体温、pH相对稳定——保证酶活性、细胞代谢正常。

3)渗透压相对稳定——维持细胞的正常形态和功能。

4)代谢废物排出——可防止机体中毒。

知识拓展

因高原空气稀薄,大气压和氧分压低,易造成体内缺氧,故援藏的技术

人员到青藏高原后常会出现头痛、乏力、心跳加快甚至血压升高等症

状(高原反应)。

二、人体内环境pH稳态的维持

1.pH相对稳定的原因:人体内环境中有多对 缓冲物质 (由一种弱酸

和相应的一种强碱盐组成),如H2CO3/HC ,H2P /HP 等。

2.维持机制

三、内环境稳态失调引起的疾病

1.组织水肿:组织间隙中积聚的组织液过多将导致组织水肿。能使组织

液渗透压升高或血浆渗透压降低的因素均可引起组织水肿:

2.稳态失调引起的其他疾病

病因 疾病

肾功能衰竭,代谢废物积累 尿毒症

缺氧 乳酸中毒

pH失调 酸或碱中毒

体温失调 发热、中暑、失温等

血钙过低或过高 抽搐或肌无力

血糖平衡失调 低血糖、糖尿病等

考点训练(请判断下列说法是否正确)

1.外界环境稳定时,机体就能维持内环境的稳态,只要内环境保持稳态,人

体一定健康。( )

2.人体剧烈运动时无氧呼吸所产生的乳酸使血浆pH明显降低。 ( )

3.血浆中的有些物质经毛细血管动脉壁进入组织液,若淋巴管阻塞会引

起下肢水肿。( )

4.内环境处于稳态时,其渗透压、温度和pH相对稳定。 ( )

5.只有人体内环境存在稳态的现象。 ( )

6.尿毒症和镰状细胞贫血都属于内环境稳态失调引起的疾病。 ( )

答案

1. 人体自身调节功能出现障碍时,人体内环境稳态也会遭到破坏,内

环境保持稳态时若出现某些遗传病,人体也不一定健康。

2. 血浆中存在缓冲物质,pH不会明显降低。

3.√ 4.√

5. 不同层次的系统都存在着类似于内环境稳态的特性。

6. 镰状细胞贫血是基因突变引起的遗传病。

综合篇

提升 内环境组成成分和生理过程的判断

1.内环境示意图中各组分的判断

1)

2)

3)A端若为动脉上端,则一般情况下,A处氧分压高于B处,A处营养物质含

量高于B处,B处代谢废物含量均高于A处。

知识归纳

血管部位 A处 B处 物质关系

肺部 肺动脉 肺静脉 氧分压:A

CO2:A>B

肺泡与血液进行气体交换 肝脏(饥饿时) 动脉 静脉 氧分压:A>B

营养物质:A

营养物质:A

代谢废物:A>B

除血细胞、大分子蛋白质外,血浆中的一部分

水、无机盐、葡萄糖、尿素等过滤到原尿 肾小管(重吸收作用) 动脉 静脉 氧分压:A>B

营养物质:A

1)分析

单箭头

双箭头

2)结论:(甲是细胞内液,)乙是组织液,丙是血浆,丁是淋巴液。

3.判断某物质是否属于内环境的成分及对应生理过程

1)属于内环境的物质

2)不属于内环境的物质

3)发生和不发生在内环境中的生理过程

同课章节目录