【备考2024】高考生物总复习知识讲解课件:专题17 神经调节(共42张PPT)

文档属性

| 名称 | 【备考2024】高考生物总复习知识讲解课件:专题17 神经调节(共42张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-11-19 23:52:45 | ||

图片预览

文档简介

(共42张PPT)

专题十七 神经调节

高考生物总复习知识讲解

基础篇

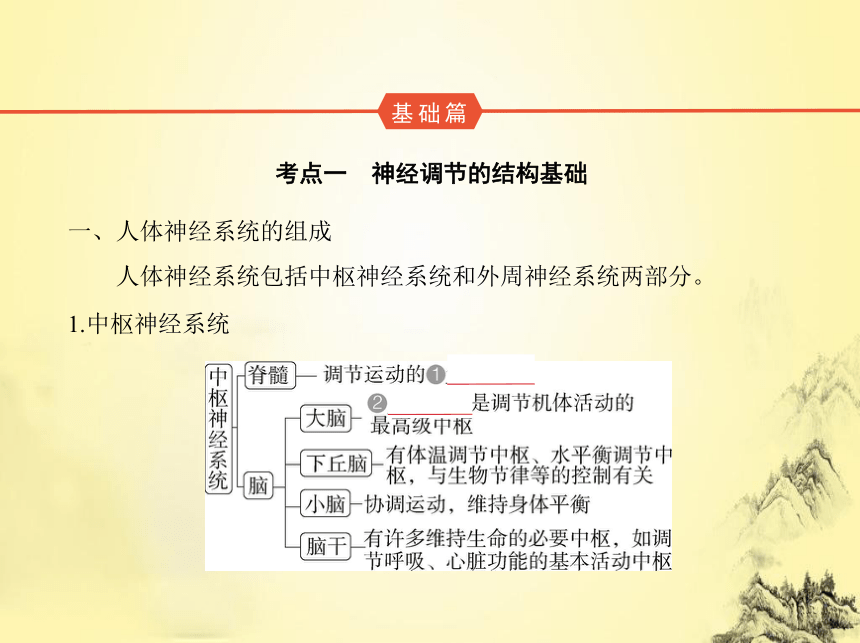

考点一 神经调节的结构基础

一、人体神经系统的组成

人体神经系统包括中枢神经系统和外周神经系统两部分。

1.中枢神经系统

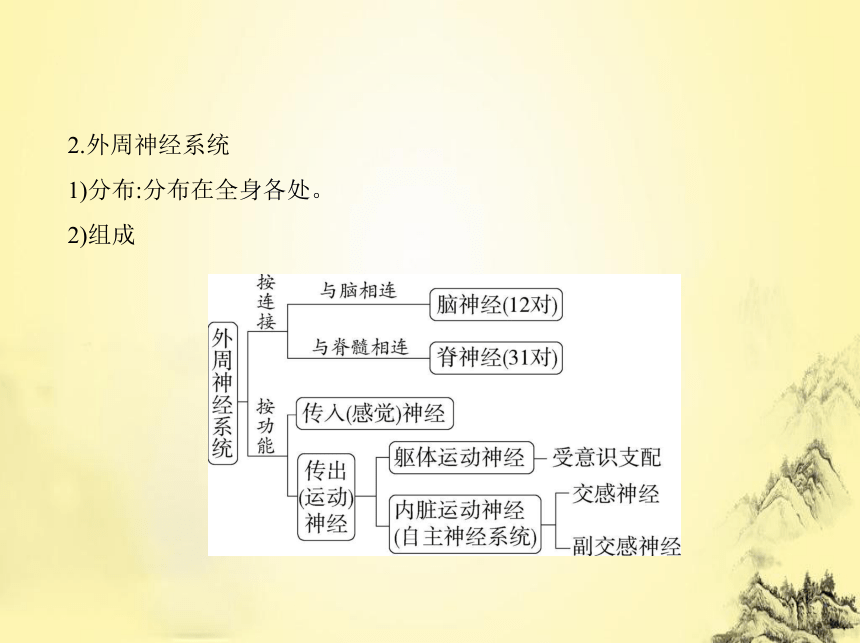

2.外周神经系统

1)分布:分布在全身各处。

2)组成

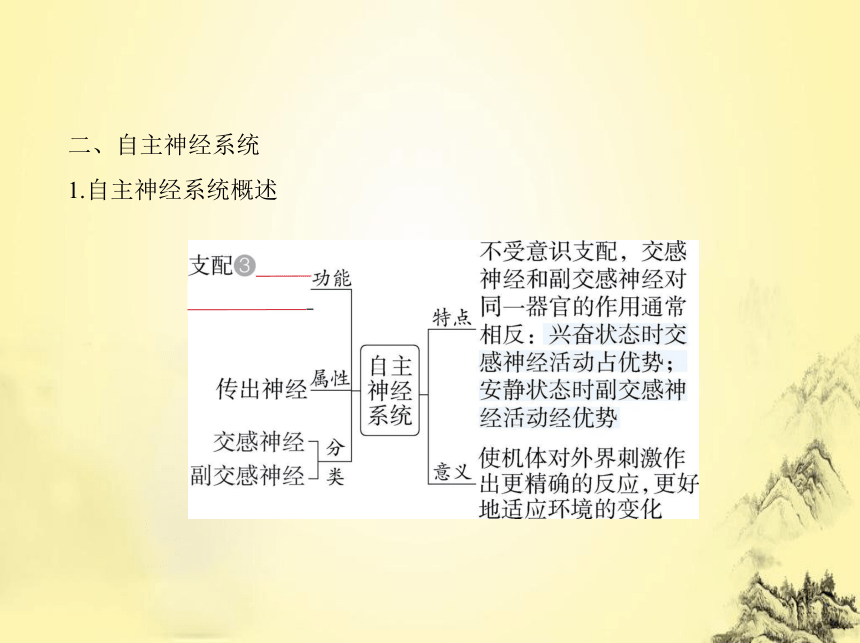

二、自主神经系统

1.自主神经系统概述

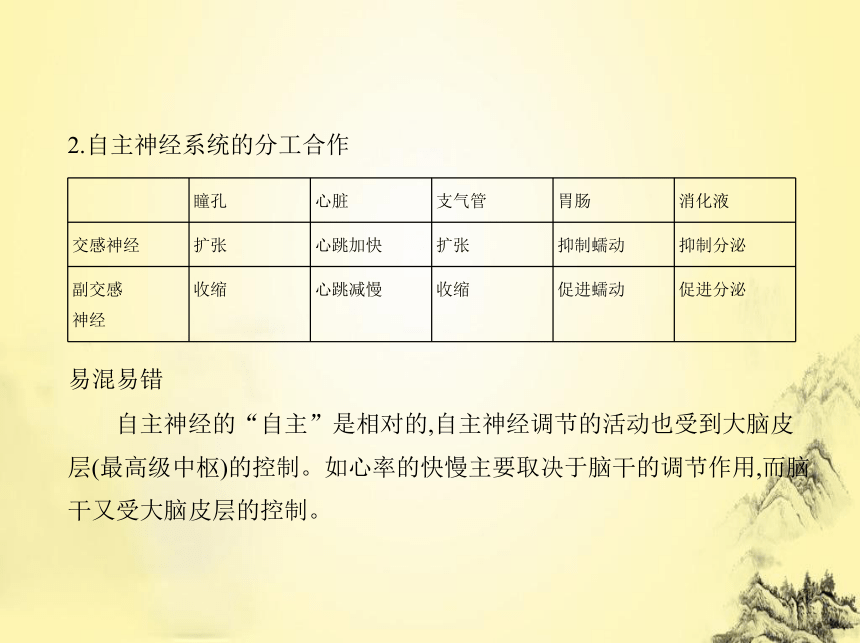

2.自主神经系统的分工合作

瞳孔 心脏 支气管 胃肠 消化液

交感神经 扩张 心跳加快 扩张 抑制蠕动 抑制分泌

副交感 神经 收缩 心跳减慢 收缩 促进蠕动 促进分泌

易混易错

自主神经的“自主”是相对的,自主神经调节的活动也受到大脑皮

层(最高级中枢)的控制。如心率的快慢主要取决于脑干的调节作用,而脑

干又受大脑皮层的控制。

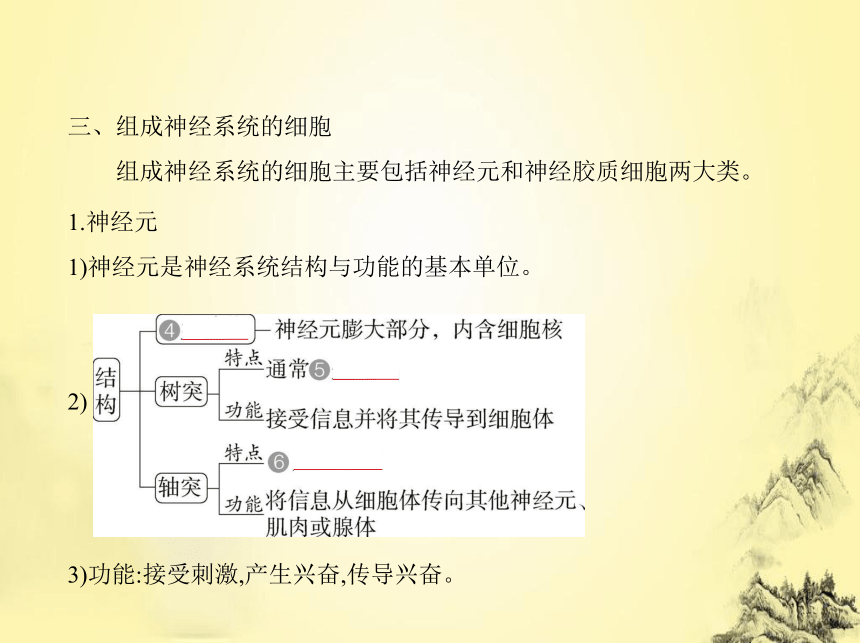

三、组成神经系统的细胞

组成神经系统的细胞主要包括神经元和神经胶质细胞两大类。

1.神经元

1)神经元是神经系统结构与功能的基本单位。

2)

3)功能:接受刺激,产生兴奋,传导兴奋。

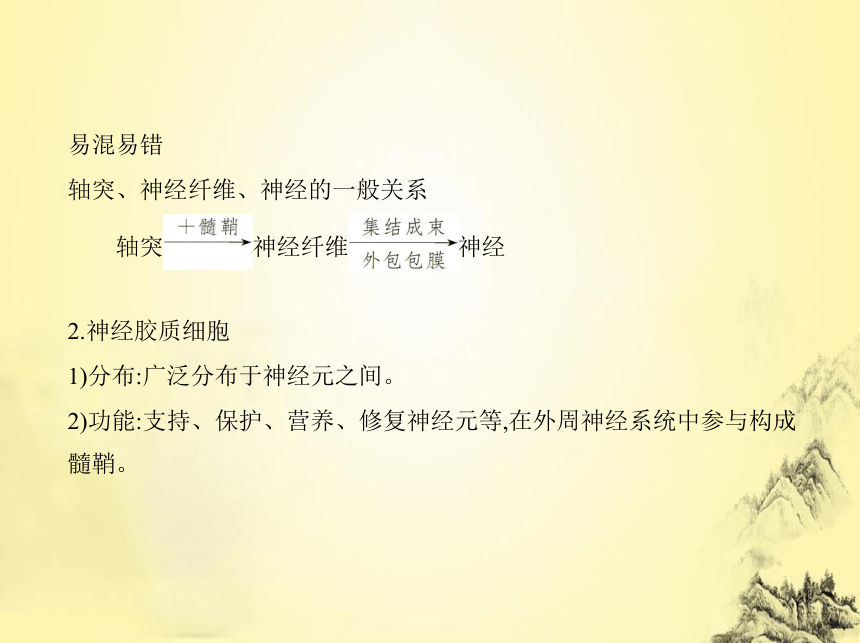

易混易错

轴突、神经纤维、神经的一般关系

轴突 神经纤维 神经

2.神经胶质细胞

1)分布:广泛分布于神经元之间。

2)功能:支持、保护、营养、修复神经元等,在外周神经系统中参与构成

髓鞘。

考点训练(请判断下列说法是否正确)

1.大脑和脊髓共同构成了中枢神经系统。( )

2.外周神经系统包括传入神经和传出神经。 ( )

3.小脑能够控制生物的节律。 ( )

4.支配内脏、血管和腺体的传出神经,称为自主神经系统。 ( )

5.神经末梢位于树突和轴突的末端,分布在全身各处。 ( )

答案

1. 中枢神经系统是由脑和脊髓共同构成的,而大脑属于脑的一部分。

2.√

3. 下丘脑与生物节律的控制有关。

4.√ 5.√

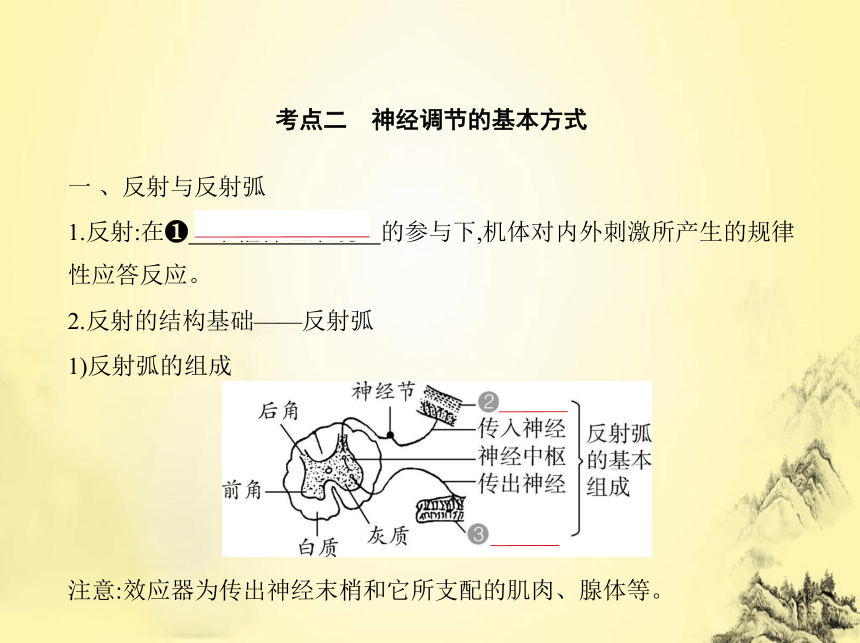

考点二 神经调节的基本方式

一 、反射与反射弧

1.反射:在 中枢神经系统 的参与下,机体对内外刺激所产生的规律

性应答反应。

2.反射的结构基础——反射弧

1)反射弧的组成

注意:效应器为传出神经末梢和它所支配的肌肉、腺体等。

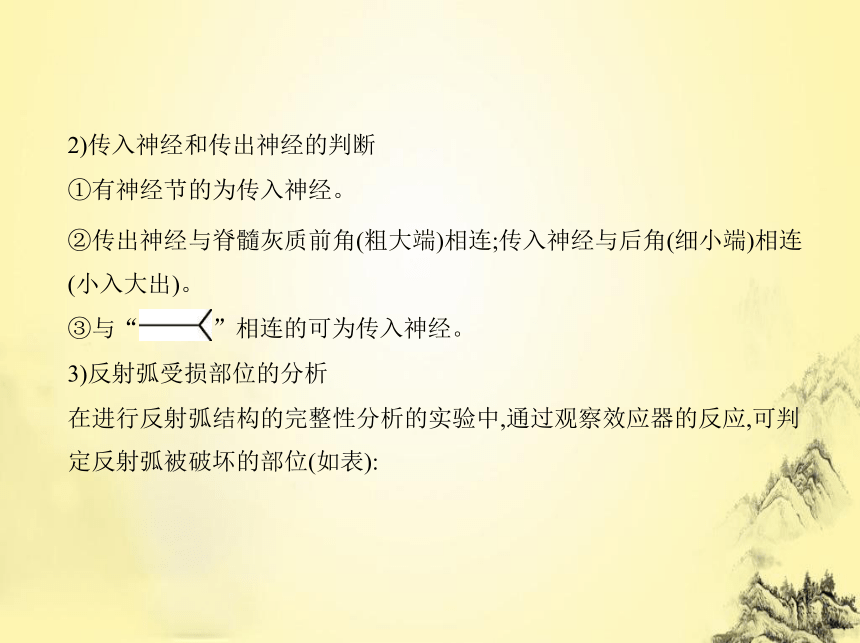

2)传入神经和传出神经的判断

①有神经节的为传入神经。

②传出神经与脊髓灰质前角(粗大端)相连;传入神经与后角(细小端)相连

(小入大出)。

③与“ ”相连的可为传入神经。

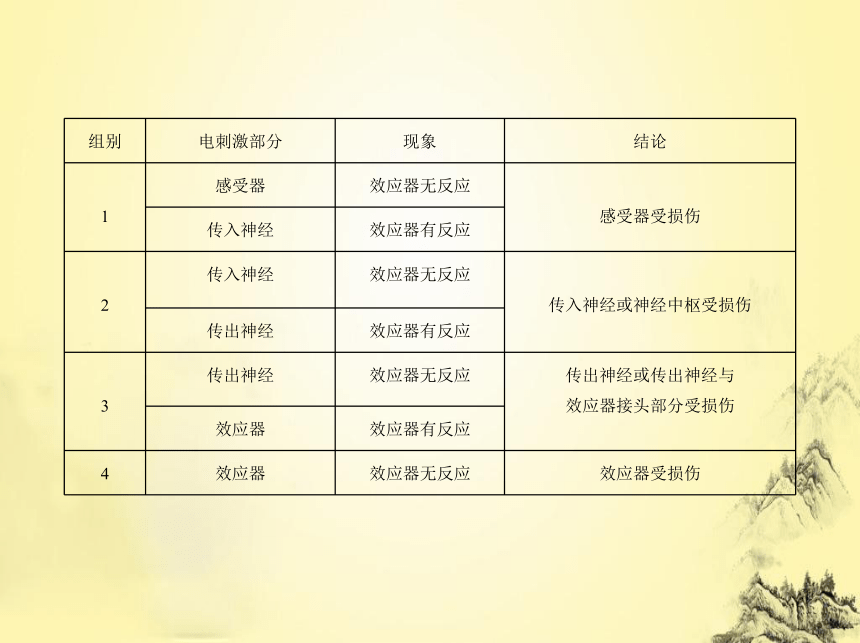

3)反射弧受损部位的分析

在进行反射弧结构的完整性分析的实验中,通过观察效应器的反应,可判

定反射弧被破坏的部位(如表):

组别 电刺激部分 现象 结论

1 感受器 效应器无反应

感受器受损伤

传入神经 效应器有反应 2 传入神经 效应器无反应

传入神经或神经中枢受损伤

传出神经 效应器有反应 3 传出神经 效应器无反应 传出神经或传出神经与

效应器接头部分受损伤

效应器 效应器有反应 4 效应器 效应器无反应 效应器受损伤

疑难突破

思考 脊髓灰质炎是由脊髓灰质炎病毒入侵脊髓引起的疾病,症状为肢

体运动障碍,但一般不会影响肢体的感觉。脊髓灰质炎病毒主要影响反

射弧中的哪一结构 为什么

提示 传出神经。由“思考”中信息分析,有“感觉”说明该病毒入侵

脊髓后并未损坏脊髓中的神经中枢,但“肢体运动障碍”说明该病毒可

能损伤了由神经中枢发出的传出(运动)神经,从而影响其正常功能。

3.反射发生的条件

1)反射活动需要一定强度的刺激。

2)反射活动需要经过 完整 的反射弧来实现。

注意:直接刺激传出神经引起效应器应答不是反射。

二、反射的类型

1.非条件反射与条件反射比较

项目 非条件反射 条件反射

形成 与生俱来 后天形成

数量 有限 几乎无限

是否消退 不会消退 会消退

参与中枢 脊髓等非高级中枢 大脑皮层等

刺激类型 非条件刺激 非条件及条件刺激

举例 缩手反射、膝跳反射 望梅止渴、画饼充饥

联系 条件反射是在非条件反射的基础上,通过 学习和训练 建立的

2.条件反射的建立与消退

1)条件反射的建立

2)条件反射的维持:需要非条件刺激的强化。

3)条件反射的消退:中枢把原先引起兴奋性效应的信号转变为产生抑制

性效应的信号。

4)条件反射建立的意义:提高了动物应对复杂环境变化的能力。

易混易错

条件反射的消退不是条件反射的简单丧失。条件反射的建立与消退皆

为学习过程,都需大脑皮层的参与。

考点训练(请判断下列说法是否正确)

1.所有生物都会对外界刺激作出规律性应答反应,因此都具有反射活

动。 ( )

2.反射要通过完整的反射弧来实现。 ( )

3.非条件反射和条件反射都需通过学习才能形成。 ( )

答案

1. 反射需要中枢神经系统的参与,植物、微生物等具有的应激性不

属于反射。

2.√

3. 条件反射需通过学习才能形成,而非条件反射是生来就有的。

考点三 神经冲动的产生和传导

一、兴奋在神经纤维上的传导

1.传导形式:兴奋在神经纤维上以 电信号 的形式传导,这种电信号

也称神经冲动。

2.传导过程

3.传导特点

1)在离体的神经纤维上,兴奋的传导是双向的。

兴奋的传导方向与 膜内 局部电流方向一致,即兴奋部位→未兴奋

部位。

2)在反射弧神经纤维上,兴奋的传导是单向的,因为反射弧中神经纤维上

的神经冲动只能来自感受器。

知识拓展

静息电位的产生(K+外流)和动作电位的产生(Na+内流)均为协助扩

散。

二、兴奋在神经元间的传递

1.传递结构:通过突触传递。

2.突触的常见类型与结构

1)常见类型:轴突—细胞体型,如A;轴突—树突型,如B。

2)结构:突触前膜、突触间隙和突触后膜。

3.兴奋传递过程

4.传递特点

1)传递形式:电信号→化学信号→电信号。

2)传递方向:单向。神经递质只能由 突触前膜 释放,作用于突触后

膜。

3)突触延搁:突触处的兴奋传递需要通过化学信号的转换,因此兴奋传递

速度要比在神经纤维上慢。

5.神经递质

来源 轴突末梢突触小体内的突触小泡

类型 兴奋性递质和抑制性递质

受体 突触后膜上的相关受体,具有特异性

释放 由突触前膜释放,出胞方式为胞吐,体现了生物膜

的流动性

作用 与相应的受体结合,使下一个神经元 兴奋或抑制

去向 作用后神经递质被相应的酶降解,或被突触前神

经元回收进细胞,以免持续发挥作用

举例 乙酰胆碱、谷氨酸、甘氨酸、5-羟色胺、多巴

胺、去甲肾上腺素、肾上腺素等

知识归纳

(1)兴奋性递质,如乙酰胆碱、谷氨酸、5-羟色胺等,与突触后膜上的相应

受体结合后,会引起突触后膜Na+通透性增加,Na+内流,进而产生兴奋;抑制

性递质,如甘氨酸、γ-氨基丁酸等,与突触后膜上的相应受体结合后,会引

起突触后膜Cl-通透性增加,Cl-内流,进而产生抑制。(2)突触的兴奋或抑制

不仅取决于神经递质的种类,还取决于其受体的类型。(3)神经元与肌肉

细胞或某些腺体细胞间也是通过突触联系的。

6.毒品与兴奋剂

1)作用位点:常为突触。

2)机制

①促进神经递质的合成和释放速率,如甲基苯丙胺(冰毒)持续刺激多巴胺

等的分泌,同时破坏人体的兴奋保护机制。

②干扰神经递质与受体的结合。

③影响分解神经递质的酶的活性。

④影响神经递质的回收,如可卡因干扰多巴胺的回收,导致持续性兴奋。

考点训练(请判断下列说法是否正确)

1.未受刺激时膜电位为外负内正,受到适宜刺激后,膜电位变为外正内

负。 ( )

2.神经细胞膜外Na+的内流是形成静息电位的基础。 ( )

3.神经纤维处于兴奋状态时,膜外K+浓度高于膜内。 ( )

4.突触的结构包括突触小体、突触间隙和突触后膜。 ( )

5.在神经纤维膜外,局部电流的方向与兴奋传导的方向相反。 ( )

6.神经递质与突触后膜上的受体结合后就会引起下一个神经元的兴奋。

( )

答案

1. 未受刺激时膜电位为静息电位,外正内负,受到适宜刺激后,膜电位

变为动作电位,外负内正。

2. 神经细胞膜外Na+的内流是形成动作电位的基础。

3. 神经纤维处于兴奋状态时,膜外K+浓度仍低于膜内。

4. 突触的结构包括突触前膜、突触间隙和突触后膜。

5.√

6. 神经递质分为兴奋性递质和抑制性递质,与突触后膜上相应的受体结合后,可使下一个神经元兴奋或抑制;此外,突触的兴奋和抑制不仅取决于神经递质的种类,还取决于其受体的类型。

考点四 神经系统的分级调节和人脑的高级功能

一、神经系统的分级调节

1.内容:躯体的运动和内脏的活动不仅受脊髓的控制,也受大脑的调节。

2.分级调节模型

1)

2)

3.大脑皮层运动区的调控特点

1)躯体各部分的运动代表区(在大脑皮层上)的位置与躯体各部分的关系

是 倒置 的。

2)躯体不同部位在大脑皮层上的代表区所占面积的大小与躯体运动的精

细程度可呈 正相关 。

3)大脑皮层第一运动区对躯体运动的调节一般具有对侧(交叉)支配的特

征。

二、人脑的高级功能

1.语言功能——人脑特有的高级功能

疑难突破

“字母”突破巧判四个病变区

W→Write→失写症;V→Vision(V区的“看懂”与视觉相关)→失读症;H

→Hear(H区的“听懂”与听觉相关)→感觉性失语症;S→Sport→运动性

失语症。

2.学习和记忆

1)机制:涉及脑内 神经递质 的作用以及某些种类蛋白质的合成。

2)记忆的阶段划分

3.情绪——人对环境所作出的反应

考点训练(请判断下列说法是否正确)

1.语言是人脑特有的高级功能。 ( )

2.人脑中主导语言功能的区域都位于大脑的左半球。( )

3.大脑皮层中央前回是躯体运动中枢。( )

4.学习和记忆由大脑中某一特定的脑区控制。 ( )

答案

1.√

2. 大多数人主导语言功能的区域位于大脑的左半球。

3.√

4. 学习和记忆不由单一脑区控制,而由多个脑区和神经通路参与。

综合篇

提升一 膜电位的测量及曲线解读

1.膜电位的测量(电流表指针偏转方向与电流方向一致)

测量方法 测量结果

疑难突破

图1 图2

兴奋传到A处,A处膜外电位为负,所以从A到B的电位差为负,如图1;

兴奋传到B处,B处膜外电位为负,所以从A到B的电位差为正,如图2。

2.膜内外电位变化曲线解读

知识归纳

特殊情况下的静息电位及动作电位变化

(1)若把离体的神经纤维放在高K+溶液中,因静息电位主要是K+外流形成

的,外界K+越多,会导致外流的K+减少,故静息电位的绝对值会变小。

(2)若把离体的神经纤维放在高Na+溶液中,动作电位峰值会变大,原因为

动作电位主要是Na+内流形成的,一般外界Na+越多,内流的Na+越多,形成

的电位差越大。

提升二 电流表指针的偏转

1.神经纤维上

注意:分析放置电流表两个电极的位置是否兴奋或是否同时兴奋,从而判

断电流表指针是否偏转及偏转次数。

2.神经元间

注意:兴奋在突触部位的传递速度小于在神经纤维上的传导速度。

提升三 兴奋传导、传递特点的探究

1.神经纤维上的双向传导

1)思路:刺激神经纤维某点,检测刺激点两侧电位变化或效应器反应。

2)示例:刺激①处,②处电位改变,效应器A反应→双向传导。

2.神经元间的单向传递

1)思路:分别刺激反射弧中突触两侧某点,在刺激点另一侧检测电位变化。

2)示例:刺激③处,②处电位改变;刺激②处,③处电位不改变,A有反应→单

向传递。

专题十七 神经调节

高考生物总复习知识讲解

基础篇

考点一 神经调节的结构基础

一、人体神经系统的组成

人体神经系统包括中枢神经系统和外周神经系统两部分。

1.中枢神经系统

2.外周神经系统

1)分布:分布在全身各处。

2)组成

二、自主神经系统

1.自主神经系统概述

2.自主神经系统的分工合作

瞳孔 心脏 支气管 胃肠 消化液

交感神经 扩张 心跳加快 扩张 抑制蠕动 抑制分泌

副交感 神经 收缩 心跳减慢 收缩 促进蠕动 促进分泌

易混易错

自主神经的“自主”是相对的,自主神经调节的活动也受到大脑皮

层(最高级中枢)的控制。如心率的快慢主要取决于脑干的调节作用,而脑

干又受大脑皮层的控制。

三、组成神经系统的细胞

组成神经系统的细胞主要包括神经元和神经胶质细胞两大类。

1.神经元

1)神经元是神经系统结构与功能的基本单位。

2)

3)功能:接受刺激,产生兴奋,传导兴奋。

易混易错

轴突、神经纤维、神经的一般关系

轴突 神经纤维 神经

2.神经胶质细胞

1)分布:广泛分布于神经元之间。

2)功能:支持、保护、营养、修复神经元等,在外周神经系统中参与构成

髓鞘。

考点训练(请判断下列说法是否正确)

1.大脑和脊髓共同构成了中枢神经系统。( )

2.外周神经系统包括传入神经和传出神经。 ( )

3.小脑能够控制生物的节律。 ( )

4.支配内脏、血管和腺体的传出神经,称为自主神经系统。 ( )

5.神经末梢位于树突和轴突的末端,分布在全身各处。 ( )

答案

1. 中枢神经系统是由脑和脊髓共同构成的,而大脑属于脑的一部分。

2.√

3. 下丘脑与生物节律的控制有关。

4.√ 5.√

考点二 神经调节的基本方式

一 、反射与反射弧

1.反射:在 中枢神经系统 的参与下,机体对内外刺激所产生的规律

性应答反应。

2.反射的结构基础——反射弧

1)反射弧的组成

注意:效应器为传出神经末梢和它所支配的肌肉、腺体等。

2)传入神经和传出神经的判断

①有神经节的为传入神经。

②传出神经与脊髓灰质前角(粗大端)相连;传入神经与后角(细小端)相连

(小入大出)。

③与“ ”相连的可为传入神经。

3)反射弧受损部位的分析

在进行反射弧结构的完整性分析的实验中,通过观察效应器的反应,可判

定反射弧被破坏的部位(如表):

组别 电刺激部分 现象 结论

1 感受器 效应器无反应

感受器受损伤

传入神经 效应器有反应 2 传入神经 效应器无反应

传入神经或神经中枢受损伤

传出神经 效应器有反应 3 传出神经 效应器无反应 传出神经或传出神经与

效应器接头部分受损伤

效应器 效应器有反应 4 效应器 效应器无反应 效应器受损伤

疑难突破

思考 脊髓灰质炎是由脊髓灰质炎病毒入侵脊髓引起的疾病,症状为肢

体运动障碍,但一般不会影响肢体的感觉。脊髓灰质炎病毒主要影响反

射弧中的哪一结构 为什么

提示 传出神经。由“思考”中信息分析,有“感觉”说明该病毒入侵

脊髓后并未损坏脊髓中的神经中枢,但“肢体运动障碍”说明该病毒可

能损伤了由神经中枢发出的传出(运动)神经,从而影响其正常功能。

3.反射发生的条件

1)反射活动需要一定强度的刺激。

2)反射活动需要经过 完整 的反射弧来实现。

注意:直接刺激传出神经引起效应器应答不是反射。

二、反射的类型

1.非条件反射与条件反射比较

项目 非条件反射 条件反射

形成 与生俱来 后天形成

数量 有限 几乎无限

是否消退 不会消退 会消退

参与中枢 脊髓等非高级中枢 大脑皮层等

刺激类型 非条件刺激 非条件及条件刺激

举例 缩手反射、膝跳反射 望梅止渴、画饼充饥

联系 条件反射是在非条件反射的基础上,通过 学习和训练 建立的

2.条件反射的建立与消退

1)条件反射的建立

2)条件反射的维持:需要非条件刺激的强化。

3)条件反射的消退:中枢把原先引起兴奋性效应的信号转变为产生抑制

性效应的信号。

4)条件反射建立的意义:提高了动物应对复杂环境变化的能力。

易混易错

条件反射的消退不是条件反射的简单丧失。条件反射的建立与消退皆

为学习过程,都需大脑皮层的参与。

考点训练(请判断下列说法是否正确)

1.所有生物都会对外界刺激作出规律性应答反应,因此都具有反射活

动。 ( )

2.反射要通过完整的反射弧来实现。 ( )

3.非条件反射和条件反射都需通过学习才能形成。 ( )

答案

1. 反射需要中枢神经系统的参与,植物、微生物等具有的应激性不

属于反射。

2.√

3. 条件反射需通过学习才能形成,而非条件反射是生来就有的。

考点三 神经冲动的产生和传导

一、兴奋在神经纤维上的传导

1.传导形式:兴奋在神经纤维上以 电信号 的形式传导,这种电信号

也称神经冲动。

2.传导过程

3.传导特点

1)在离体的神经纤维上,兴奋的传导是双向的。

兴奋的传导方向与 膜内 局部电流方向一致,即兴奋部位→未兴奋

部位。

2)在反射弧神经纤维上,兴奋的传导是单向的,因为反射弧中神经纤维上

的神经冲动只能来自感受器。

知识拓展

静息电位的产生(K+外流)和动作电位的产生(Na+内流)均为协助扩

散。

二、兴奋在神经元间的传递

1.传递结构:通过突触传递。

2.突触的常见类型与结构

1)常见类型:轴突—细胞体型,如A;轴突—树突型,如B。

2)结构:突触前膜、突触间隙和突触后膜。

3.兴奋传递过程

4.传递特点

1)传递形式:电信号→化学信号→电信号。

2)传递方向:单向。神经递质只能由 突触前膜 释放,作用于突触后

膜。

3)突触延搁:突触处的兴奋传递需要通过化学信号的转换,因此兴奋传递

速度要比在神经纤维上慢。

5.神经递质

来源 轴突末梢突触小体内的突触小泡

类型 兴奋性递质和抑制性递质

受体 突触后膜上的相关受体,具有特异性

释放 由突触前膜释放,出胞方式为胞吐,体现了生物膜

的流动性

作用 与相应的受体结合,使下一个神经元 兴奋或抑制

去向 作用后神经递质被相应的酶降解,或被突触前神

经元回收进细胞,以免持续发挥作用

举例 乙酰胆碱、谷氨酸、甘氨酸、5-羟色胺、多巴

胺、去甲肾上腺素、肾上腺素等

知识归纳

(1)兴奋性递质,如乙酰胆碱、谷氨酸、5-羟色胺等,与突触后膜上的相应

受体结合后,会引起突触后膜Na+通透性增加,Na+内流,进而产生兴奋;抑制

性递质,如甘氨酸、γ-氨基丁酸等,与突触后膜上的相应受体结合后,会引

起突触后膜Cl-通透性增加,Cl-内流,进而产生抑制。(2)突触的兴奋或抑制

不仅取决于神经递质的种类,还取决于其受体的类型。(3)神经元与肌肉

细胞或某些腺体细胞间也是通过突触联系的。

6.毒品与兴奋剂

1)作用位点:常为突触。

2)机制

①促进神经递质的合成和释放速率,如甲基苯丙胺(冰毒)持续刺激多巴胺

等的分泌,同时破坏人体的兴奋保护机制。

②干扰神经递质与受体的结合。

③影响分解神经递质的酶的活性。

④影响神经递质的回收,如可卡因干扰多巴胺的回收,导致持续性兴奋。

考点训练(请判断下列说法是否正确)

1.未受刺激时膜电位为外负内正,受到适宜刺激后,膜电位变为外正内

负。 ( )

2.神经细胞膜外Na+的内流是形成静息电位的基础。 ( )

3.神经纤维处于兴奋状态时,膜外K+浓度高于膜内。 ( )

4.突触的结构包括突触小体、突触间隙和突触后膜。 ( )

5.在神经纤维膜外,局部电流的方向与兴奋传导的方向相反。 ( )

6.神经递质与突触后膜上的受体结合后就会引起下一个神经元的兴奋。

( )

答案

1. 未受刺激时膜电位为静息电位,外正内负,受到适宜刺激后,膜电位

变为动作电位,外负内正。

2. 神经细胞膜外Na+的内流是形成动作电位的基础。

3. 神经纤维处于兴奋状态时,膜外K+浓度仍低于膜内。

4. 突触的结构包括突触前膜、突触间隙和突触后膜。

5.√

6. 神经递质分为兴奋性递质和抑制性递质,与突触后膜上相应的受体结合后,可使下一个神经元兴奋或抑制;此外,突触的兴奋和抑制不仅取决于神经递质的种类,还取决于其受体的类型。

考点四 神经系统的分级调节和人脑的高级功能

一、神经系统的分级调节

1.内容:躯体的运动和内脏的活动不仅受脊髓的控制,也受大脑的调节。

2.分级调节模型

1)

2)

3.大脑皮层运动区的调控特点

1)躯体各部分的运动代表区(在大脑皮层上)的位置与躯体各部分的关系

是 倒置 的。

2)躯体不同部位在大脑皮层上的代表区所占面积的大小与躯体运动的精

细程度可呈 正相关 。

3)大脑皮层第一运动区对躯体运动的调节一般具有对侧(交叉)支配的特

征。

二、人脑的高级功能

1.语言功能——人脑特有的高级功能

疑难突破

“字母”突破巧判四个病变区

W→Write→失写症;V→Vision(V区的“看懂”与视觉相关)→失读症;H

→Hear(H区的“听懂”与听觉相关)→感觉性失语症;S→Sport→运动性

失语症。

2.学习和记忆

1)机制:涉及脑内 神经递质 的作用以及某些种类蛋白质的合成。

2)记忆的阶段划分

3.情绪——人对环境所作出的反应

考点训练(请判断下列说法是否正确)

1.语言是人脑特有的高级功能。 ( )

2.人脑中主导语言功能的区域都位于大脑的左半球。( )

3.大脑皮层中央前回是躯体运动中枢。( )

4.学习和记忆由大脑中某一特定的脑区控制。 ( )

答案

1.√

2. 大多数人主导语言功能的区域位于大脑的左半球。

3.√

4. 学习和记忆不由单一脑区控制,而由多个脑区和神经通路参与。

综合篇

提升一 膜电位的测量及曲线解读

1.膜电位的测量(电流表指针偏转方向与电流方向一致)

测量方法 测量结果

疑难突破

图1 图2

兴奋传到A处,A处膜外电位为负,所以从A到B的电位差为负,如图1;

兴奋传到B处,B处膜外电位为负,所以从A到B的电位差为正,如图2。

2.膜内外电位变化曲线解读

知识归纳

特殊情况下的静息电位及动作电位变化

(1)若把离体的神经纤维放在高K+溶液中,因静息电位主要是K+外流形成

的,外界K+越多,会导致外流的K+减少,故静息电位的绝对值会变小。

(2)若把离体的神经纤维放在高Na+溶液中,动作电位峰值会变大,原因为

动作电位主要是Na+内流形成的,一般外界Na+越多,内流的Na+越多,形成

的电位差越大。

提升二 电流表指针的偏转

1.神经纤维上

注意:分析放置电流表两个电极的位置是否兴奋或是否同时兴奋,从而判

断电流表指针是否偏转及偏转次数。

2.神经元间

注意:兴奋在突触部位的传递速度小于在神经纤维上的传导速度。

提升三 兴奋传导、传递特点的探究

1.神经纤维上的双向传导

1)思路:刺激神经纤维某点,检测刺激点两侧电位变化或效应器反应。

2)示例:刺激①处,②处电位改变,效应器A反应→双向传导。

2.神经元间的单向传递

1)思路:分别刺激反射弧中突触两侧某点,在刺激点另一侧检测电位变化。

2)示例:刺激③处,②处电位改变;刺激②处,③处电位不改变,A有反应→单

向传递。

同课章节目录