【备考2024】高考生物总复习知识讲解课件:专题23 生态系统及其稳定性(共48张PPT)

文档属性

| 名称 | 【备考2024】高考生物总复习知识讲解课件:专题23 生态系统及其稳定性(共48张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-11-19 23:56:28 | ||

图片预览

文档简介

(共48张PPT)

专题二十三 生态系统及其稳定性

高考生物总复习知识讲解

基础篇

考点一 生态系统的结构

一、生态系统

在一定空间内,由生物群落与它的非生物环境相互作用而形成的统一整

体。地球上最大的生态系统是 生物圈 。

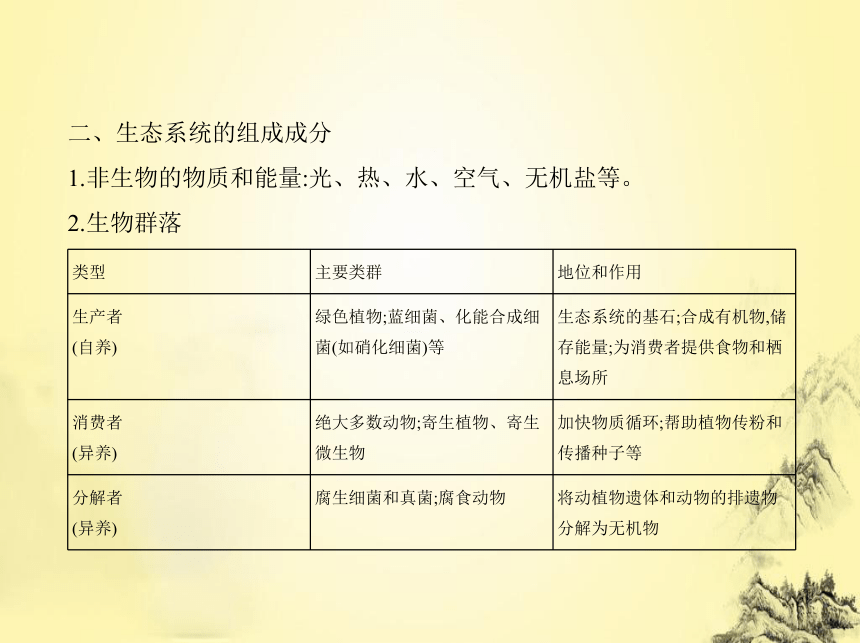

类型 主要类群 地位和作用

生产者 (自养) 绿色植物;蓝细菌、化能合成细

菌(如硝化细菌)等 生态系统的基石;合成有机物,储

存能量;为消费者提供食物和栖

息场所

消费者 (异养) 绝大多数动物;寄生植物、寄生

微生物 加快物质循环;帮助植物传粉和

传播种子等

分解者 (异养) 腐生细菌和真菌;腐食动物 将动植物遗体和动物的排遗物

分解为无机物

二、生态系统的组成成分

1.非生物的物质和能量:光、热、水、空气、无机盐等。

2.生物群落

易混易错

(1)细菌不都是分解者:硝化细菌是自养生物,属于生产者;寄生细菌属于特

殊的消费者。(2)动物不都是消费者:秃鹫、蚯蚓、蜣螂等以动、植物残

体为食的腐食性动物属于分解者。(3)生产者不都是绿色植物:蓝细菌、

硝化细菌等自养原核生物也是生产者,应该说生产者包含绿色植物。(4)

植物不都是生产者:菟丝子营寄生生活,属于消费者。

三、生态系统的营养结构:食物链和食物网

1.食物链

1)概念:生态系统中生物之间由于 食物 关系形成的一种联系。

2)特点:

①只包含生产者和 消费者 。生产者为第一营养级,消费者所处营

养级不固定。

②营养级越多,在能量流动过程中消耗的能量就越多,因此食物链中一般

不会超过 5 个营养级。

2.食物网

1)概念:在一个生态系统中,食物链彼此相互交错连接成的复杂 营养

关系。

2)功能:生态系统物质循环和 能量流动 的渠道。

3)特点:同一消费者在不同食物链中,可以占据不同的营养级。

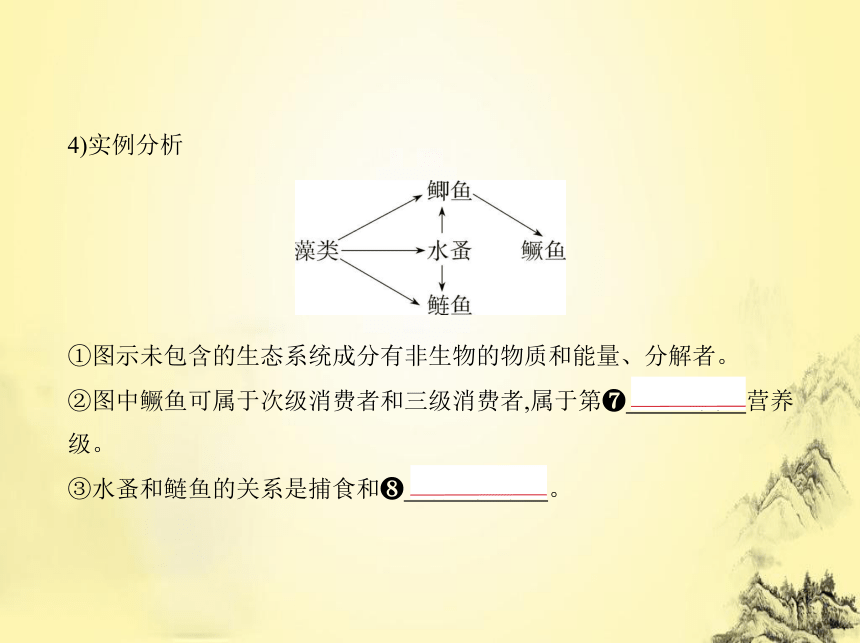

4)实例分析

①图示未包含的生态系统成分有非生物的物质和能量、分解者。

②图中鳜鱼可属于次级消费者和三级消费者,属于第 三、四 营养

级。

③水蚤和鲢鱼的关系是捕食和 种间竞争 。

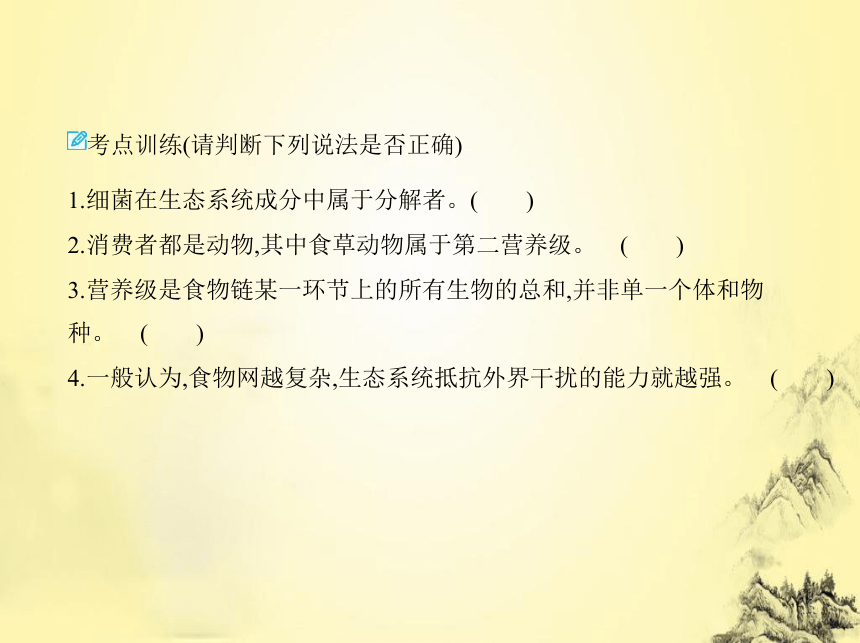

考点训练(请判断下列说法是否正确)

1.细菌在生态系统成分中属于分解者。( )

2.消费者都是动物,其中食草动物属于第二营养级。 ( )

3.营养级是食物链某一环节上的所有生物的总和,并非单一个体和物

种。 ( )

4.一般认为,食物网越复杂,生态系统抵抗外界干扰的能力就越强。 ( )

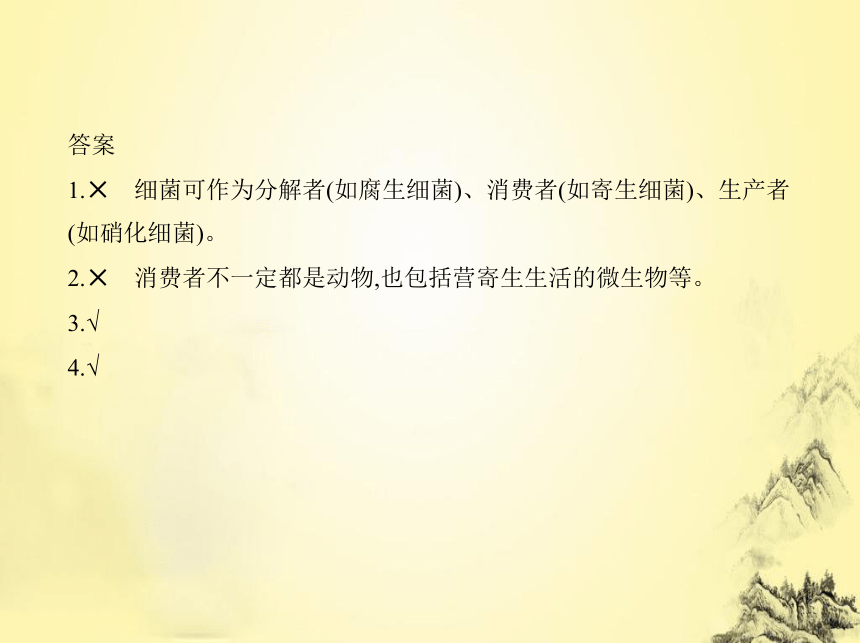

答案

1. 细菌可作为分解者(如腐生细菌)、消费者(如寄生细菌)、生产者

(如硝化细菌)。

2. 消费者不一定都是动物,也包括营寄生生活的微生物等。

3.√

4.√

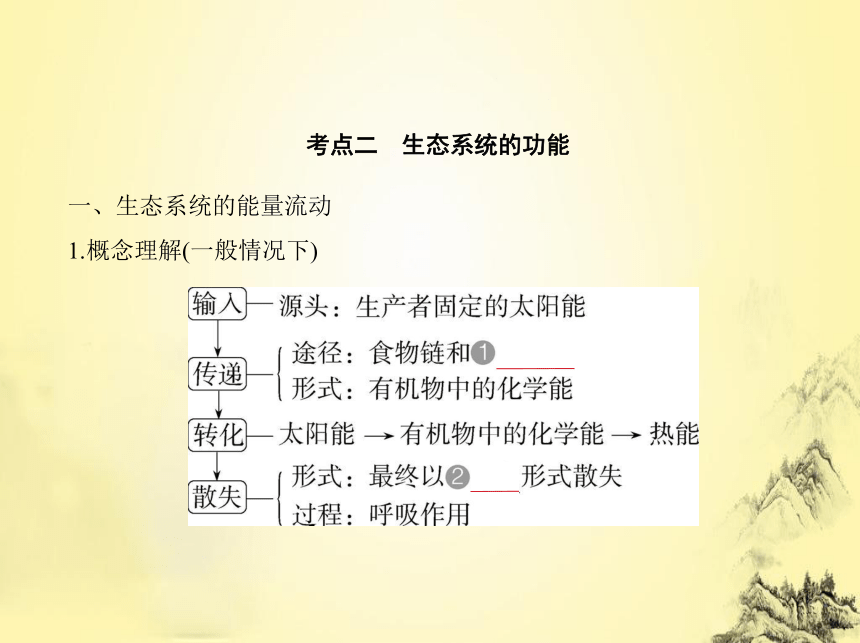

考点二 生态系统的功能

一、生态系统的能量流动

1.概念理解(一般情况下)

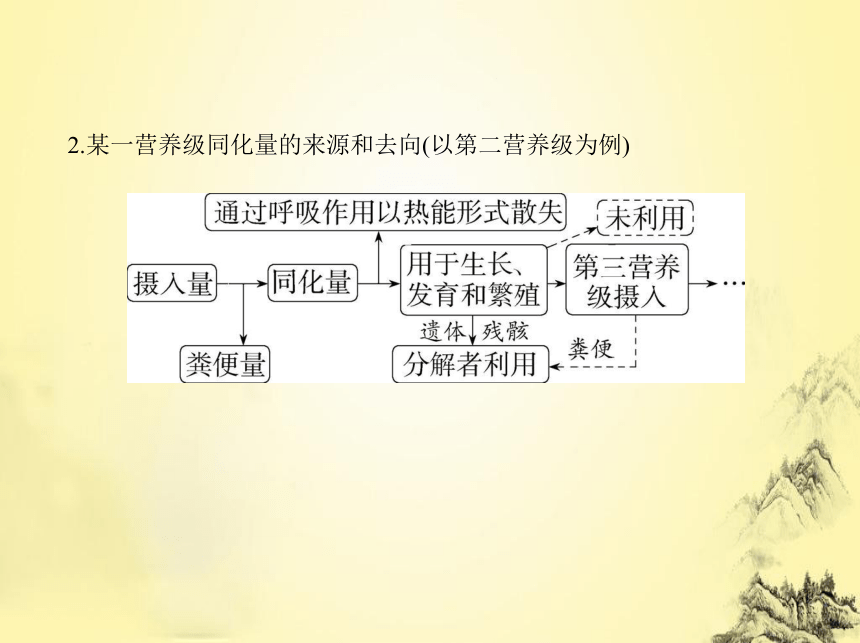

2.某一营养级同化量的来源和去向(以第二营养级为例)

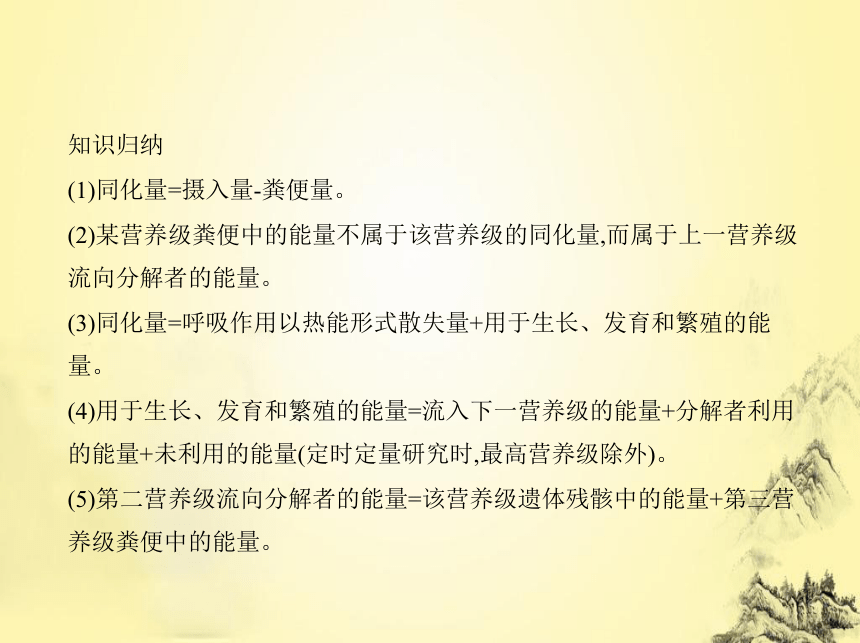

知识归纳

(1)同化量=摄入量-粪便量。

(2)某营养级粪便中的能量不属于该营养级的同化量,而属于上一营养级

流向分解者的能量。

(3)同化量=呼吸作用以热能形式散失量+用于生长、发育和繁殖的能

量。

(4)用于生长、发育和繁殖的能量=流入下一营养级的能量+分解者利用

的能量+未利用的能量(定时定量研究时,最高营养级除外)。

(5)第二营养级流向分解者的能量=该营养级遗体残骸中的能量+第三营

养级粪便中的能量。

3.生态系统能量流动的特点

易混易错

能量传递效率与能量利用率

(1)能量传递效率=(某一营养级的同化量÷上一营养级的同化量)×100%,

一般为10%~20%。

(2)能量利用率一般是指流入最高营养级的能量占生产者固定总能量的

比值,其与能量传递效率不同。

(3)10%~20%是相邻两个营养级之间的能量传递效率,不是两个个体之间

的能量传递效率。

4.生态金字塔:营养级间的某种数量关系。

项目 能量金字塔 数量金字塔 生物量

金字塔

每一级 含义 单位时间内每一营养

级生物所含能量的多

少 每一营养级生物个体

的数目 每一营养级所容纳的

有机物的总干重

象征 含义 能量沿食物链流动过

程中逐级递减 一般生物个体数目在

食物链中随营养级升

高而逐级递减 生物量沿食物链流动

过程中逐级递减

特点 通常为正金字塔形 一般为正金字塔形 大多数为 正 金

字塔形

知识归纳

某些特殊的生态金字塔

(1)成千上万只昆虫生活在一棵大树上时,该数量金字塔就会呈现上宽下

窄的倒金字塔形(如图1)。

(2)浮游植物的个体小,寿命短,又会不断地被浮游动物吃掉,所以某一时间

内调查到的浮游植物的生物量可能低于浮游动物的生物量(如图2);但总

的来看,一年中浮游植物的总生物量还是比浮游动物的多。

图1 图2

5.研究能量流动的实践意义

1)将生物在时间、空间上进行合理配置,增大流入某个生态系统的总能

量。如间种套作、蔬菜大棚中的多层育苗等立体农业都充分利用了空

间和资源,获得了更大的收益。

2)科学规划和设计人工生态系统,使能量得到最有效的利用。如用秸秆

饲养牲畜、牲畜粪便用于生产沼气、沼渣作肥料还田等实现了对能量

的多级利用,提高了能量利用率。

3)合理调整生态系统中的能量流动关系,使能量持续高效地流向对人类

最有益的部分。如合理确定草场的载畜量可保持畜产品的持续高产。

知识归纳

任何生态系统都需要不断得到来自系统外的能量补充,以便维持生

态系统的正常功能。如果一个生态系统在一段较长时间内没有能量(太

阳能或化学能)输入,这个生态系统就会崩溃。

二、生态系统的物质循环

1.

2.碳循环

1)过程图解

注意:碳元素在非生物环境中主要以CO2、碳酸盐形式存在。

2)过程分析

3.碳循环的失衡——温室效应

4.生物富集

1)可富集的物质:铅、镉、汞等重金属;DDT、六六六等人工合成的有机

物;一些放射性的物质。

2)富集原因:稳定不易降解,积累不易排出。

3)富集结果:沿食物链逐渐在生物体内积累,使其在机体内浓度超过环境

浓度。

4)富集危害:可对食物链顶端的物种造成灾难性影响。

5)富集特点:全球性。

5.能量流动与物质循环的关系

1)物质作为能量的 载体 ,使能量沿食物链(网)流动。

2)能量作为动力,使物质能够不断地在生物群落和非生物环境间循环往

返。

三、生态系统的信息传递

1.信息种类

类别 传递形式 实例

物理信息 物理过程 光、声、温度、湿度等,如蜘蛛

网的振动频率

化学信息 信息素 动物的性外激素,植物的生物

碱、有机酸等

行为信息 动物的特殊行为 蜜蜂跳舞、孔雀开屏等

2.传递方向:往往是 双向 的。

3.在生态系统中的作用

4.在农业生产中的应用:提高农畜产品的产量,如在增加营养的基础上,延

长光照时间,刺激鸡卵巢的发育和雌激素的分泌,提高产蛋率;对有害动物

进行控制,如利用光照、声音信号诱捕或驱赶某些动物。

知识归纳

控制有害动物的三种方法

(1)化学防治法:通过喷施农药等化学药剂短期内迅速杀死害虫,优点是作

用迅速、短期效果明显,不过也有很多缺点,如杀灭害虫的同时也杀灭了

害虫的天敌,从而破坏生态平衡,另外也会引起害虫抗药性增强、污染环

境等。

(2)机械防治法:通过人工捕捉等直接消灭害虫,这种方法没有污染、见效

快、效果好,但费时费力。

(3)生物防治法:通过引入害虫的天敌或寄生生物等杀灭害虫,这种方法效

果持久,没有污染,能长期将有害动物控制在较低水平。

易混易错

生态系统三大功能的区别与联系

项目 能量流动 物质循环 信息传递

特点 单向流动、逐级递减 循环往复运动、全球

性 往往是双向的

范围 生态系统各营养级 生物圈 生物之间,生物与非生

物环境之间

途径 食物链、食物网 多种

地位 生态系统的动力 生态系统的基础 决定能量流动和物质

循环的方向和状态

联系 同时进行,相互依存,不可分割,形成统一的整体 考点训练(请判断下列说法是否正确)

1.同化量除去呼吸作用消耗量和分解者利用的能量后,剩余的部分为用

于生长、发育和繁殖的能量。 ( )

2.科学规划和设计人工生态系统,能实现能量的循环利用。 ( )

3.利用茶树废枝栽培灵芝,可提高能量的传递效率。 ( )

4.碳以有机物的形式在生物群落中循环。 ( )

5.生物可以通过一种或者多种信息类型进行交流,例如孔雀可以通过开

屏等行为信息进行求偶,也可通过鸣叫等物理信息与同类交流。 ( )

答案

1. 同化量除去呼吸作用消耗量后,剩余的部分为用于生长、发育和

繁殖的能量。

2. 科学规划和设计人工生态系统,能实现能量的多级利用,能量不能循环利用。

3. 利用茶树废枝栽培灵芝,可提高能量的利用率。

4. 碳以有机物的形式在生物群落中通过食物链单向传递,碳循环发生在生物群落和非生物环境之间。

5.√

考点三 生态系统的稳定性

一、生态平衡

1.概念:生态系统的结构和功能处于 相对稳定 的一种状态。

2.特征

1)结构平衡:生态系统的各组分保持相对稳定。

2)功能平衡:生产—消费—分解的生态过程正常进行,保证了物质总在循

环,能量不断流动,生物个体持续发展和更新。

3)收支平衡:如在某生态系统中,植物在一定时间内制造的可供其他生物

利用的有机物的量,处于比较稳定的状态。

3.原因:具有一定的 自我调节 能力。

4.调节基础: 负反馈 调节。

知识归纳

反馈调节的类型

项目 正反馈 负反馈

调节 方式 加速最初发生变化的那种成分

所发生的变化 抑制和减弱最初发生变化的那

种成分所发生的变化

结果 常使生态系统远离稳态 有利于生态系统保持相对稳定

实例 分析 已污染的湖泊污染加剧

草原上食草动物兔与植物的平

衡

二、生态系统的稳定性

1.抵抗力稳定性和恢复力稳定性的比较

抵抗力稳定性 恢复力稳定性

区别 实质 保持自身结构与功能

相对稳定 恢复自身结构与功能

相对稳定

核心 抵抗干扰,保持原状 遭到破坏,恢复原状

影响 因素 联系 二者一般呈负相关。但对于极地苔原(冻原)而

言,由于其物种组分单一、结构简单,它的抵抗力

稳定性和恢复力稳定性都较低 2.某一生态系统的稳定性大小分析

3.提高生态系统的稳定性的措施

1)控制对生态系统的干扰强度,合理适度地利用生态系统。

2)对人类利用强度较大的生态系统,应给予相应的物质、能量的投入,保

证生态系统内部结构与功能的协调。

考点训练(请判断下列说法是否正确)

1.正反馈机制是生态系统恢复平衡的调节机制。( )

2.不同的生态系统,抵抗力稳定性和恢复力稳定性的强度不同。 ( )

3.一个生态系统的抵抗力稳定性很低,则恢复力稳定性就一定很高。

( )

答案

1. 负反馈调节是生态系统恢复平衡的调节机制,正反馈调节会使生

态系统远离稳态。

2.√

3. 冻原和沙漠等生态系统的抵抗力稳定性和恢复力稳定性都比较低。

综合篇

提升一 生态系统的营养结构分析与构建

1.食物网中生物数量的变化分析

1)利用捕食关系分析短时间内的变化:若青蛙大量减少→食草昆虫增

加、蛇减少→鹰过多捕食兔和食草鸟→兔和食草鸟减少。

2)利用营养级变化分析数量变化趋势:若青蛙大量减少→鹰从兔和食草

鸟获得的能量增多→在短食物链中鹰的营养级较低,能量损耗减少→鹰

获得的能量增加,数量增多。

2.食物链(网)的构建方法

1)依据种群数量变化构建(一般情况下)

2)依据所含能量构建

3)根据生物体内有害物质的含量构建

种群 甲 乙 丙 丁 戊

重金属含量 (μg/kg) 0.003 7 0.003 7 0.035 0.035 0.34

假设在这5个种群构成的食物网中,消费者只能以其前一个营养级的所有

物种为食。食物网构建方法如下:

提升二 图析能量流动与物质循环过程

1.“拼图法”分析能量流动过程

W1、D1指相应营养级的同化量,该部分能量在相应营养级被分为两部分:

一部分在呼吸作用中以热能的形式散失(A1或A2),一部分则用于其生长、

发育和繁殖(B1+C1+D1或B2+C2+D2)。后一部分能量中包括未利用的能量

(B1或B2)、流向分解者的能量(C1或C2)、流向下一营养级的能量(D1或D2)

(最高营养级除外)。

2.碳循环模式图分析

1)“三步法”判断碳循环模式图中的组成成分

四种模型中,A为非生物环境中的CO2,B为生产者,C为分解者,D、E、F为

消费者。

2)碳循环的常见变式分析

提升三 能量流动的相关计算

1.能量流动的“最值”计算

食物链越短,最高营养级获得的能量越多。生物间的取食关系越简单,能

量流动过程中消耗的能量越少。

已知低营养级,计算高营养级 获能最多 选最短食物链,按×20%计算

获能最少 选最长食物链,按×10%计算

已知高营养级,计算低营养级 需能最多 选最长食物链,按÷10%计算

需能最少 选最短食物链,按÷20%计算

例 若某食物网如图所示,请分析以下问题。

(1)鹰每增重1 kg,至少需要消耗草 kg。

(2)若鹰的食物1/4来自兔,3/4来自食虫鸟,鹰增重1 kg,则至少需要消耗草

kg。

(3)若草能量的1/3直接提供给兔,2/3直接提供给食草昆虫,则鹰增重1 kg,

最多需要消耗草 kg。

解题导引

(1)该题为已知高营养级,计算低营养级;由“至少需要消耗”可判断能量

传递效率按20%计算,应选择最短的食物链“草→兔→鹰”进行分析;因

此至少需要消耗草的量为1÷(20%)2=25(kg)。

(2)该题为已知高营养级,计算低营养级;由“至少需要消耗”可判断能量

传递效率按20%计算,需将两条食物链分别消耗的草量相加,因此至少需

消耗草的量为1×1/4÷(20%)2+1×3/4÷(20%)3=100(kg)。

(3)该题可从低营养级到高营养级计算;由“最多需要消耗”可判断能量

传递效率按10%计算,设最多需要消耗草的量为m kg,将两条食物链传给

鹰的量相加可列方程:m×1/3×(10%)2+m×2/3×(10%)3=1,解得m=250(kg)。

答案 (1)25 (2)100 (3)250

2.能量流动的“定值”计算

1)已知营养级间的能量传递效率,不能按“最值”计算,而需按具体数值

计算。如食物链“A→B→C→D”中,各营养级间从低到高的能量传递

效率分别为a、b、c,若A的能量为M,则D获得的能量为M×a×b×c。

2)若给出的是各营养级的同化能量值,可直接按同化能量比例计算,如表

是某生态系统中除分解者外仅有的4个种群在一段时间内的同化能量

值。

营养级 A B C D

同化能量(kJ) 15.9 870.7 0.9 141.0

表中食物链为B→D→A→C,依据表格,B→D的能量传递效率为141.0/870.

7×100%,D→A的能量传递效率为15.9/141.0×100%,A→C的能量传递效率

为0.9/15.9×100%。若最高营养级C同化的能量为1 kJ,对应需要A同化的

能量设为x kJ,则1/x=0.9/15.9,x为(15.9×1÷0.9)kJ;需要D同化的能量设为y

kJ,则x/y=15.9/141.0,y为(141.0×1÷0.9)kJ;需要B同化的能量设为z kJ,则y/z=

141.0/870.7,z为(870.7×1÷0.9)kJ。(注:为了保留计算痕迹,最终结果非最简

结果)

专题二十三 生态系统及其稳定性

高考生物总复习知识讲解

基础篇

考点一 生态系统的结构

一、生态系统

在一定空间内,由生物群落与它的非生物环境相互作用而形成的统一整

体。地球上最大的生态系统是 生物圈 。

类型 主要类群 地位和作用

生产者 (自养) 绿色植物;蓝细菌、化能合成细

菌(如硝化细菌)等 生态系统的基石;合成有机物,储

存能量;为消费者提供食物和栖

息场所

消费者 (异养) 绝大多数动物;寄生植物、寄生

微生物 加快物质循环;帮助植物传粉和

传播种子等

分解者 (异养) 腐生细菌和真菌;腐食动物 将动植物遗体和动物的排遗物

分解为无机物

二、生态系统的组成成分

1.非生物的物质和能量:光、热、水、空气、无机盐等。

2.生物群落

易混易错

(1)细菌不都是分解者:硝化细菌是自养生物,属于生产者;寄生细菌属于特

殊的消费者。(2)动物不都是消费者:秃鹫、蚯蚓、蜣螂等以动、植物残

体为食的腐食性动物属于分解者。(3)生产者不都是绿色植物:蓝细菌、

硝化细菌等自养原核生物也是生产者,应该说生产者包含绿色植物。(4)

植物不都是生产者:菟丝子营寄生生活,属于消费者。

三、生态系统的营养结构:食物链和食物网

1.食物链

1)概念:生态系统中生物之间由于 食物 关系形成的一种联系。

2)特点:

①只包含生产者和 消费者 。生产者为第一营养级,消费者所处营

养级不固定。

②营养级越多,在能量流动过程中消耗的能量就越多,因此食物链中一般

不会超过 5 个营养级。

2.食物网

1)概念:在一个生态系统中,食物链彼此相互交错连接成的复杂 营养

关系。

2)功能:生态系统物质循环和 能量流动 的渠道。

3)特点:同一消费者在不同食物链中,可以占据不同的营养级。

4)实例分析

①图示未包含的生态系统成分有非生物的物质和能量、分解者。

②图中鳜鱼可属于次级消费者和三级消费者,属于第 三、四 营养

级。

③水蚤和鲢鱼的关系是捕食和 种间竞争 。

考点训练(请判断下列说法是否正确)

1.细菌在生态系统成分中属于分解者。( )

2.消费者都是动物,其中食草动物属于第二营养级。 ( )

3.营养级是食物链某一环节上的所有生物的总和,并非单一个体和物

种。 ( )

4.一般认为,食物网越复杂,生态系统抵抗外界干扰的能力就越强。 ( )

答案

1. 细菌可作为分解者(如腐生细菌)、消费者(如寄生细菌)、生产者

(如硝化细菌)。

2. 消费者不一定都是动物,也包括营寄生生活的微生物等。

3.√

4.√

考点二 生态系统的功能

一、生态系统的能量流动

1.概念理解(一般情况下)

2.某一营养级同化量的来源和去向(以第二营养级为例)

知识归纳

(1)同化量=摄入量-粪便量。

(2)某营养级粪便中的能量不属于该营养级的同化量,而属于上一营养级

流向分解者的能量。

(3)同化量=呼吸作用以热能形式散失量+用于生长、发育和繁殖的能

量。

(4)用于生长、发育和繁殖的能量=流入下一营养级的能量+分解者利用

的能量+未利用的能量(定时定量研究时,最高营养级除外)。

(5)第二营养级流向分解者的能量=该营养级遗体残骸中的能量+第三营

养级粪便中的能量。

3.生态系统能量流动的特点

易混易错

能量传递效率与能量利用率

(1)能量传递效率=(某一营养级的同化量÷上一营养级的同化量)×100%,

一般为10%~20%。

(2)能量利用率一般是指流入最高营养级的能量占生产者固定总能量的

比值,其与能量传递效率不同。

(3)10%~20%是相邻两个营养级之间的能量传递效率,不是两个个体之间

的能量传递效率。

4.生态金字塔:营养级间的某种数量关系。

项目 能量金字塔 数量金字塔 生物量

金字塔

每一级 含义 单位时间内每一营养

级生物所含能量的多

少 每一营养级生物个体

的数目 每一营养级所容纳的

有机物的总干重

象征 含义 能量沿食物链流动过

程中逐级递减 一般生物个体数目在

食物链中随营养级升

高而逐级递减 生物量沿食物链流动

过程中逐级递减

特点 通常为正金字塔形 一般为正金字塔形 大多数为 正 金

字塔形

知识归纳

某些特殊的生态金字塔

(1)成千上万只昆虫生活在一棵大树上时,该数量金字塔就会呈现上宽下

窄的倒金字塔形(如图1)。

(2)浮游植物的个体小,寿命短,又会不断地被浮游动物吃掉,所以某一时间

内调查到的浮游植物的生物量可能低于浮游动物的生物量(如图2);但总

的来看,一年中浮游植物的总生物量还是比浮游动物的多。

图1 图2

5.研究能量流动的实践意义

1)将生物在时间、空间上进行合理配置,增大流入某个生态系统的总能

量。如间种套作、蔬菜大棚中的多层育苗等立体农业都充分利用了空

间和资源,获得了更大的收益。

2)科学规划和设计人工生态系统,使能量得到最有效的利用。如用秸秆

饲养牲畜、牲畜粪便用于生产沼气、沼渣作肥料还田等实现了对能量

的多级利用,提高了能量利用率。

3)合理调整生态系统中的能量流动关系,使能量持续高效地流向对人类

最有益的部分。如合理确定草场的载畜量可保持畜产品的持续高产。

知识归纳

任何生态系统都需要不断得到来自系统外的能量补充,以便维持生

态系统的正常功能。如果一个生态系统在一段较长时间内没有能量(太

阳能或化学能)输入,这个生态系统就会崩溃。

二、生态系统的物质循环

1.

2.碳循环

1)过程图解

注意:碳元素在非生物环境中主要以CO2、碳酸盐形式存在。

2)过程分析

3.碳循环的失衡——温室效应

4.生物富集

1)可富集的物质:铅、镉、汞等重金属;DDT、六六六等人工合成的有机

物;一些放射性的物质。

2)富集原因:稳定不易降解,积累不易排出。

3)富集结果:沿食物链逐渐在生物体内积累,使其在机体内浓度超过环境

浓度。

4)富集危害:可对食物链顶端的物种造成灾难性影响。

5)富集特点:全球性。

5.能量流动与物质循环的关系

1)物质作为能量的 载体 ,使能量沿食物链(网)流动。

2)能量作为动力,使物质能够不断地在生物群落和非生物环境间循环往

返。

三、生态系统的信息传递

1.信息种类

类别 传递形式 实例

物理信息 物理过程 光、声、温度、湿度等,如蜘蛛

网的振动频率

化学信息 信息素 动物的性外激素,植物的生物

碱、有机酸等

行为信息 动物的特殊行为 蜜蜂跳舞、孔雀开屏等

2.传递方向:往往是 双向 的。

3.在生态系统中的作用

4.在农业生产中的应用:提高农畜产品的产量,如在增加营养的基础上,延

长光照时间,刺激鸡卵巢的发育和雌激素的分泌,提高产蛋率;对有害动物

进行控制,如利用光照、声音信号诱捕或驱赶某些动物。

知识归纳

控制有害动物的三种方法

(1)化学防治法:通过喷施农药等化学药剂短期内迅速杀死害虫,优点是作

用迅速、短期效果明显,不过也有很多缺点,如杀灭害虫的同时也杀灭了

害虫的天敌,从而破坏生态平衡,另外也会引起害虫抗药性增强、污染环

境等。

(2)机械防治法:通过人工捕捉等直接消灭害虫,这种方法没有污染、见效

快、效果好,但费时费力。

(3)生物防治法:通过引入害虫的天敌或寄生生物等杀灭害虫,这种方法效

果持久,没有污染,能长期将有害动物控制在较低水平。

易混易错

生态系统三大功能的区别与联系

项目 能量流动 物质循环 信息传递

特点 单向流动、逐级递减 循环往复运动、全球

性 往往是双向的

范围 生态系统各营养级 生物圈 生物之间,生物与非生

物环境之间

途径 食物链、食物网 多种

地位 生态系统的动力 生态系统的基础 决定能量流动和物质

循环的方向和状态

联系 同时进行,相互依存,不可分割,形成统一的整体 考点训练(请判断下列说法是否正确)

1.同化量除去呼吸作用消耗量和分解者利用的能量后,剩余的部分为用

于生长、发育和繁殖的能量。 ( )

2.科学规划和设计人工生态系统,能实现能量的循环利用。 ( )

3.利用茶树废枝栽培灵芝,可提高能量的传递效率。 ( )

4.碳以有机物的形式在生物群落中循环。 ( )

5.生物可以通过一种或者多种信息类型进行交流,例如孔雀可以通过开

屏等行为信息进行求偶,也可通过鸣叫等物理信息与同类交流。 ( )

答案

1. 同化量除去呼吸作用消耗量后,剩余的部分为用于生长、发育和

繁殖的能量。

2. 科学规划和设计人工生态系统,能实现能量的多级利用,能量不能循环利用。

3. 利用茶树废枝栽培灵芝,可提高能量的利用率。

4. 碳以有机物的形式在生物群落中通过食物链单向传递,碳循环发生在生物群落和非生物环境之间。

5.√

考点三 生态系统的稳定性

一、生态平衡

1.概念:生态系统的结构和功能处于 相对稳定 的一种状态。

2.特征

1)结构平衡:生态系统的各组分保持相对稳定。

2)功能平衡:生产—消费—分解的生态过程正常进行,保证了物质总在循

环,能量不断流动,生物个体持续发展和更新。

3)收支平衡:如在某生态系统中,植物在一定时间内制造的可供其他生物

利用的有机物的量,处于比较稳定的状态。

3.原因:具有一定的 自我调节 能力。

4.调节基础: 负反馈 调节。

知识归纳

反馈调节的类型

项目 正反馈 负反馈

调节 方式 加速最初发生变化的那种成分

所发生的变化 抑制和减弱最初发生变化的那

种成分所发生的变化

结果 常使生态系统远离稳态 有利于生态系统保持相对稳定

实例 分析 已污染的湖泊污染加剧

草原上食草动物兔与植物的平

衡

二、生态系统的稳定性

1.抵抗力稳定性和恢复力稳定性的比较

抵抗力稳定性 恢复力稳定性

区别 实质 保持自身结构与功能

相对稳定 恢复自身结构与功能

相对稳定

核心 抵抗干扰,保持原状 遭到破坏,恢复原状

影响 因素 联系 二者一般呈负相关。但对于极地苔原(冻原)而

言,由于其物种组分单一、结构简单,它的抵抗力

稳定性和恢复力稳定性都较低 2.某一生态系统的稳定性大小分析

3.提高生态系统的稳定性的措施

1)控制对生态系统的干扰强度,合理适度地利用生态系统。

2)对人类利用强度较大的生态系统,应给予相应的物质、能量的投入,保

证生态系统内部结构与功能的协调。

考点训练(请判断下列说法是否正确)

1.正反馈机制是生态系统恢复平衡的调节机制。( )

2.不同的生态系统,抵抗力稳定性和恢复力稳定性的强度不同。 ( )

3.一个生态系统的抵抗力稳定性很低,则恢复力稳定性就一定很高。

( )

答案

1. 负反馈调节是生态系统恢复平衡的调节机制,正反馈调节会使生

态系统远离稳态。

2.√

3. 冻原和沙漠等生态系统的抵抗力稳定性和恢复力稳定性都比较低。

综合篇

提升一 生态系统的营养结构分析与构建

1.食物网中生物数量的变化分析

1)利用捕食关系分析短时间内的变化:若青蛙大量减少→食草昆虫增

加、蛇减少→鹰过多捕食兔和食草鸟→兔和食草鸟减少。

2)利用营养级变化分析数量变化趋势:若青蛙大量减少→鹰从兔和食草

鸟获得的能量增多→在短食物链中鹰的营养级较低,能量损耗减少→鹰

获得的能量增加,数量增多。

2.食物链(网)的构建方法

1)依据种群数量变化构建(一般情况下)

2)依据所含能量构建

3)根据生物体内有害物质的含量构建

种群 甲 乙 丙 丁 戊

重金属含量 (μg/kg) 0.003 7 0.003 7 0.035 0.035 0.34

假设在这5个种群构成的食物网中,消费者只能以其前一个营养级的所有

物种为食。食物网构建方法如下:

提升二 图析能量流动与物质循环过程

1.“拼图法”分析能量流动过程

W1、D1指相应营养级的同化量,该部分能量在相应营养级被分为两部分:

一部分在呼吸作用中以热能的形式散失(A1或A2),一部分则用于其生长、

发育和繁殖(B1+C1+D1或B2+C2+D2)。后一部分能量中包括未利用的能量

(B1或B2)、流向分解者的能量(C1或C2)、流向下一营养级的能量(D1或D2)

(最高营养级除外)。

2.碳循环模式图分析

1)“三步法”判断碳循环模式图中的组成成分

四种模型中,A为非生物环境中的CO2,B为生产者,C为分解者,D、E、F为

消费者。

2)碳循环的常见变式分析

提升三 能量流动的相关计算

1.能量流动的“最值”计算

食物链越短,最高营养级获得的能量越多。生物间的取食关系越简单,能

量流动过程中消耗的能量越少。

已知低营养级,计算高营养级 获能最多 选最短食物链,按×20%计算

获能最少 选最长食物链,按×10%计算

已知高营养级,计算低营养级 需能最多 选最长食物链,按÷10%计算

需能最少 选最短食物链,按÷20%计算

例 若某食物网如图所示,请分析以下问题。

(1)鹰每增重1 kg,至少需要消耗草 kg。

(2)若鹰的食物1/4来自兔,3/4来自食虫鸟,鹰增重1 kg,则至少需要消耗草

kg。

(3)若草能量的1/3直接提供给兔,2/3直接提供给食草昆虫,则鹰增重1 kg,

最多需要消耗草 kg。

解题导引

(1)该题为已知高营养级,计算低营养级;由“至少需要消耗”可判断能量

传递效率按20%计算,应选择最短的食物链“草→兔→鹰”进行分析;因

此至少需要消耗草的量为1÷(20%)2=25(kg)。

(2)该题为已知高营养级,计算低营养级;由“至少需要消耗”可判断能量

传递效率按20%计算,需将两条食物链分别消耗的草量相加,因此至少需

消耗草的量为1×1/4÷(20%)2+1×3/4÷(20%)3=100(kg)。

(3)该题可从低营养级到高营养级计算;由“最多需要消耗”可判断能量

传递效率按10%计算,设最多需要消耗草的量为m kg,将两条食物链传给

鹰的量相加可列方程:m×1/3×(10%)2+m×2/3×(10%)3=1,解得m=250(kg)。

答案 (1)25 (2)100 (3)250

2.能量流动的“定值”计算

1)已知营养级间的能量传递效率,不能按“最值”计算,而需按具体数值

计算。如食物链“A→B→C→D”中,各营养级间从低到高的能量传递

效率分别为a、b、c,若A的能量为M,则D获得的能量为M×a×b×c。

2)若给出的是各营养级的同化能量值,可直接按同化能量比例计算,如表

是某生态系统中除分解者外仅有的4个种群在一段时间内的同化能量

值。

营养级 A B C D

同化能量(kJ) 15.9 870.7 0.9 141.0

表中食物链为B→D→A→C,依据表格,B→D的能量传递效率为141.0/870.

7×100%,D→A的能量传递效率为15.9/141.0×100%,A→C的能量传递效率

为0.9/15.9×100%。若最高营养级C同化的能量为1 kJ,对应需要A同化的

能量设为x kJ,则1/x=0.9/15.9,x为(15.9×1÷0.9)kJ;需要D同化的能量设为y

kJ,则x/y=15.9/141.0,y为(141.0×1÷0.9)kJ;需要B同化的能量设为z kJ,则y/z=

141.0/870.7,z为(870.7×1÷0.9)kJ。(注:为了保留计算痕迹,最终结果非最简

结果)

同课章节目录