山东省德州市2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 山东省德州市2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 84.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-11-20 16:17:52 | ||

图片预览

文档简介

德州市2023-2024学年高一上学期期中考试

历史试题2023.11

本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。满分100分,考试时间90分钟。考试结束后,将试卷和答题纸一并交回。

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

第Ⅰ卷(选择题共50分)

一、选择题:本题共25小题,每小题2分,共50分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1.考古发现,良渚玉器上獠牙人面的形象从高庙遗址的天极之神形象演变而来,龙山文化玉圭刻画图像、后石家河文化神兽拟人头像、石峁遗址石雕上的人面形象又都受到獠牙人面的影响。这说明各区域文化( )

A.具有相同起源 B.联系不断加强

C.依赖生产力发展 D.向心力增强

2.西周分封制下,各诸侯国与周王室的臣属关系明确,他们必须承认周王的权威,并承担各种义务。这说明分封制的实施( )

A.明确了贵族的权力继承关系 B.推动了宗法制的形成

C.加强了周天子对地方的统治 D.扩大了西周统治范围

3.春秋战国时期,社会经济的发展促使阶级关系出现新变化,表现在( )

A.旧贵族消亡 B.平民阶层备受重视

C.士阶层崛起 D.商人社会地位提高

4.战国时期,各诸侯国纷纷开展政治、经济、军事、社会制度改革。各国推行变法的目的是( )

A.实现富国强兵 B.建立君主专制制度

C.推动社会转型 D.顺应历史发展潮流

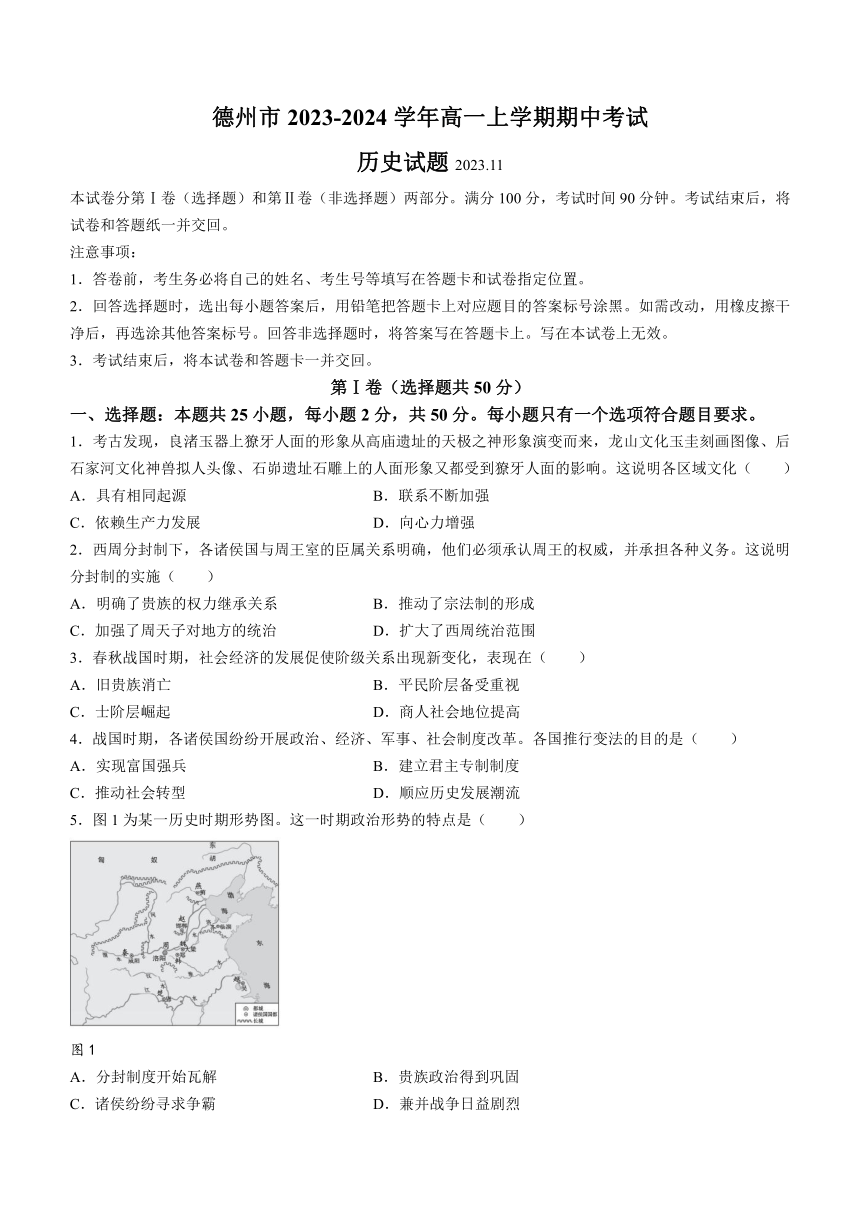

5.图1为某一历史时期形势图。这一时期政治形势的特点是( )

图1

A.分封制度开始瓦解 B.贵族政治得到巩固

C.诸侯纷纷寻求争霸 D.兼并战争日益剧烈

6.“不尚贤,使民不争;不贵难得之货,使民不为盗;不见可欲,使民心不乱。”该言论出自( )

A.老子 B.孔子 C.墨子 D.韩非

7.汉初推行“轻刑事少,与之休息,以俭约节欲自持……躬劝农耕桑,务民之本”的政策,其目的是( )

A.打击王国势力 B.恢复发展经济

C.抑制商业发展 D.宣扬重民思想

8.汉武帝派遣张骞两次出使西域的共同目的是( )

A.配合对匈奴的战争 B.开辟中西方交通道路

C.促进丝织品的传播 D.推动边疆地区的开发

9.两汉科技成就突出。其中,成书于战国至西汉间的《黄帝内经》( )

A.是中国古代第一部药物学专著 B.奠定了中医理论基础

C.是世界上最早由国家颁行的药典 D.介绍了西方医学知识

10.从十六国到北朝,北方政权在民族交融的基础上逐渐壮大。这一局面的出现( )

A.强化了南北对峙 B.为士族专权提供了助力

C.消除了民族矛盾 D.为统一全国准备了条件

11.唐代诗人李敬芳作诗曰:“汴河通淮利最多,生人为害亦相和。东南四十三州地,取尽膏脂是此河”。这一描述( )

A.夸大了大运河的积极影响 B.阐述了隋亡的根本原因

C.辩证分析了大运河的作用 D.蕴含着一定的重商思想

12.以下诗歌、民谣生动地描述了中国古代的选官制度。其中,对九品中正制的描述是( )

A.举秀才,不知书。察孝廉,父别居 B.世胄蹑高位,英俊沉下僚

C.朝为田舍郎,暮登天子堂 D.玉殿传金榜,君恩赐状头

13.隋唐的科学技术进一步发展。下列属于这一“发展”成果的是( )

A.建造了世界最早的石拱桥 B.雕版印刷得到普及

C.火药被大量制造并用于军事 D.测出了地球子午线的长度

14.宋朝设置的地方机构中,统管地方财政、负责将各州大部分赋税上缴朝廷的是( )

A.节度使 B.知州 C.通判 D.转运司

15.宋代时,“娶其妻,不顾门户,直求资财”,“士人对俗人结姻”相当普遍。这反映出宋代( )

A.门第观念淡化 B.国家对社会的控制松弛

C.择偶标准单一 D.科举制度趋于完善

16.王安石变法实行青苗法,在青黄不接之际贷款给农民;实行均输法,令发运使酌情贩运买卖物资。这些措施意在( )

A.增加赋税 B.削弱地方财政 C.广辟财源 D.节省政府开支

17.辽朝实行南、北面官制度,金朝实行“猛安谋克”制度。两者都( )

A.适应了社会发展水平 B.造就了盛世局面

C.体现了兵民合一 D.缓和了辽、金与宋的关系

18.元朝改变对内陆边疆地区的册封政策,在辽阳、云南、甘肃、岭北设置了与内地一致的行政机构,将边疆地区纳入直接管理的范围。“与内地一致的行政机构”是指( )

A.宣政院 B.北庭都元帅府 C.宣慰司 D.行省

19.宋代柑橘产地集中在两浙、四川、江西、福建以及两广。这些地区许多农户不再种植粮食,完全以栽培柑橘为业,所需粮食依靠外地供给。这反映出( )

A.农业种植技术提高 B.生产专业化发展

C.基层市场蓬勃涌现 D.各地经济差距扩大

20.宋代的儒家学者主张加强道德修养,不为外物所蔽。为此,他们提出( )

A.为政以德 B.三教合归儒 C.存天理,灭人欲 D.致良知

21.明清时期,某一举措使皇帝直接处理地方事务,了解各地风土人情、生产生活和吏治状况,便于皇帝做出决策。该举措是( )

A.废除丞相 B.成立内阁 C.确立奏折制度 D.设立军机处

22.郑和下西洋往往满载而归,主要以丝绸、瓷器、铁器等手工业产品换取各国珍珠、珊瑚、香料等土特产。由此可见,郑和下西洋( )

A.以获取经济利益为目的 B.推动了中外交流

C.给政府造成了财政负担 D.促进了南洋开发

23.明朝后期,一些新的高产农作物品种传入中国,在一定程度上缓解了人口增长带来的粮食危机。其中有( )

A.小麦 B.水稻 C.棉花 D.玉米

24.明清时期,一些小说肯定商人追求金钱的努力,还有小说宣扬婚姻自主。这样的作品( )

A.冲击了传统观念 B.动摇了社会秩序

C.激化了社会矛盾 D.提高了妇女地位

25.图2所列为明代某一科技著作的主要内容。由此判断,该著作是( )

上篇:谷物豆麻的栽培和加工、纺织和染色技术、制盐制糖工艺

中篇:砖瓦、陶瓷的制作、建造车船、锻铸金属、榨油、造纸等

下篇:五金开采及冶炼、制造兵器火药、采琢珠玉、生产酒曲等

图2

A.《梦溪笔谈》 B.《本草纲目》 C.《农政全书》 D.《天工开物》

第Ⅱ卷(非选择题共50分)

二、非选择题:本题共4题,共50分。

26.(12分)阅读材料,回答问题。

材料

秦始皇的措置:

第一件,便是______。

第二件,便是废封建,置郡县。

第三件,便是收天下的兵器把他都聚到咸阳销毁了,铸做“钟”、“鐻”和十二个铜人。

第四件,是统一天下的“度”“量”“衡”和行车的轨与文字。

第五件,是把天下的富豪迁徙到咸阳来,一共有十二万户。

这都是初并天下这一年的事,后来又有______。

这几件事情,其中第二、第四两件,自然是时代所要求。第三件,后人都笑他的,然而这事也不过和现在“禁止军火入口”“不准私藏军械”一样,无甚可笑。第五件也是时势所要求,还没甚可议之处。最专制的,便是第一件和最后一件两件事。

——据吕思勉《吕著中国通史》

(1)结合所学知识,补充“______”处你认为“最专制的”两件事。(4分)

(2)第二、第四两件事是怎样体现“时代”的要求的?(4分)

(3)作者认为第三、第五件事亦无“可笑”“可议”之处,为什么?(4分)

27.(14分)唐代赋税制度进行了一系列创新,产生了深远影响。阅读材料,回答问题。

材料一 凡赋役之制有四:一曰租,二曰调,三曰役,四曰杂徭,课户每丁租粟二石;其调随乡土所产绫、绢、施各二丈,布加五分之一……凡丁岁役二旬,无事则收其庸,每日三尺;有事而加役者,旬有五日免其调,三旬则租、调俱免。

——《唐六典》

材料二 (建中元年)炎建议作两税法。先计州县每岁所应费用及上供之数而赋予人,量出以制入。户无主客,以现居为簿;人无丁中,以贫富为差。为行商者,在所州县税三十之一,使与居者均,无侥利。居人之税,秋、夏两征之。其租庸调、杂徭悉省。

——《资治通鉴》

(1)与前朝租调制相比,材料一中的赋税制度有何“创新”?(2分)

(2)与材料一相比,材料二中的赋税制度又有何“创新”?结合所学知识说明其历史作用。(12分)

28.(12分)某学习小组搜集史料,探究古代经济重心南移。阅读材料,回答问题。

材料一 五代十国时期,南吴杨行密占据江淮地区以后,“淮之人不识干戈者二十余年”。南唐李昪夺取政权后,下令革除一切额外租税,奖励人民种桑开垦。由是“江淮之间旷土尽辟,桑拓满野,国以富强”。

——摘编自何和义邵德琴《浅论唐宋之际我国经济重心南移的原因》

材料二 茶叶的种植在东南地区十分普遍。据绍兴三十二年(1162)的全国各路州军产茶数额,江西产茶五百三十八万余斤,位居第一,占总产量的百分之三十;紧随其后的三路分别是:浙西、江东、浙东,都属东南地区,这四路合计产茶一千四百六十八万斤,占总额的百分之八十以上。

——游彪《宋史》

材料三 学习小组设计了搜集相关史料的若干角度,图3为其中一个角度及其说明。

角度:南北方人口对比

说明:人口是衡量经济发展水平的重要指标,南方人口的增长甚至超过北方,可以说明南方社会经济的发展,经济重心不断南移。

图3

(1)根据材料一,概括五代十国时期南方经济发展的原因。(4分)

(2)依据材料二能否得出当时经济重心已经转移到南方地区的结论?说明理由。(4分)

(3)仿照图3内容,另选一个搜集相关史料的角度并予以说明。(4分)

29.(12分)阅读材料,回答问题。

材料一 窃闻先王重本抑末,故薄农税而重征商。余则以为不然,直壹视而平施之耳。日中为市,肇自神农,盖与耒耜并兴,交相重矣……商何负于农?

———[明]汪道昆《太函集》

材料二 为政之道,必先田市……农不安田,贾不安市,其国必贫。

立国之道无他,惟在于富……夫富在编户,不在府库。若编户空虚,虽府库之财积如丘山,实为贫国,不可以为国矣。

——据[清]唐甄《潜书》

(1)指出材料一的经济主张,并结合所学知识说明其产生的原因。(6分)

(2)与材料一相比,材料二的经济主张有何发展?并指出该主张与传统经济思想的关系。(6分)

高一历史试题参考答案

一、选择题:本题共25小题,每小题2分,共50分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1.B 2.C 3.C 4.A 5.D 6.A 7.B 8.A 9.B 10.D

11.C 12.B 13.D 14.D 15.A 16.C 17.A 18.D 19.B 20.C

21.C 22.B 23.D 24.A 25.D

二、非选择题:本题共4题,共50分。

26.(12分)

(1)实行皇帝制度;“焚书”、“坑儒”。(4分)

(2)秦的统一结束了长期的分裂割据,恢复了安定的局面。而实行郡县制,统一度量衡和文字,加强了中央集权,适应了国家统一和政治安定的需要。(4分)

(3)销毁兵器、迁徙富豪的措施是出于稳定社会秩序、巩固政治统治的需要,有其历史必要性。(4分)

27.(14分)

(1)以庸代役。(2分)

(2)“创新”:根据实际财政需要征收赋税(“量出以制入”);简化税收名目,扩大征税对象;征税的主要标准从人丁转为财产;一年分夏季和秋季两次征税。(6分)

作用:保证了国家的财政收入;农民的负担相对减轻;减轻了政府对农民的人身控制;有利于商品经济的发展。(6分)

28.(12分)

(1)南方战乱少,社会安定;轻徭薄赋;统治者奖励垦荒,南方耕地面积增加。(4分)

(2)不能。(1分)

材料二内容是宋代东南地区茶叶产量及其占全国的比重,只是反映了当时社会经济的一个侧面,不能得出整个经济重心已经转移到南方的结论。(3分)

(3)角度:南北方赋税对比。(2分)

说明:赋税的多寡体现了经济发展程度,南方赋税的增加可以说明国家财政依仗南方,经济重心向南方转移。(2分)

29.(12分)

(1)主张:反对重农抑商,强调商业的重要性。(2分)

原因:历朝统治者实行重农抑商政策;明清时期商品经济发展。(4分)

(2)发展:提出藏富于民。(3分)

关系:这一思想是对中国传统民本思想的继承与发展。(3分)

历史试题2023.11

本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。满分100分,考试时间90分钟。考试结束后,将试卷和答题纸一并交回。

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

第Ⅰ卷(选择题共50分)

一、选择题:本题共25小题,每小题2分,共50分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1.考古发现,良渚玉器上獠牙人面的形象从高庙遗址的天极之神形象演变而来,龙山文化玉圭刻画图像、后石家河文化神兽拟人头像、石峁遗址石雕上的人面形象又都受到獠牙人面的影响。这说明各区域文化( )

A.具有相同起源 B.联系不断加强

C.依赖生产力发展 D.向心力增强

2.西周分封制下,各诸侯国与周王室的臣属关系明确,他们必须承认周王的权威,并承担各种义务。这说明分封制的实施( )

A.明确了贵族的权力继承关系 B.推动了宗法制的形成

C.加强了周天子对地方的统治 D.扩大了西周统治范围

3.春秋战国时期,社会经济的发展促使阶级关系出现新变化,表现在( )

A.旧贵族消亡 B.平民阶层备受重视

C.士阶层崛起 D.商人社会地位提高

4.战国时期,各诸侯国纷纷开展政治、经济、军事、社会制度改革。各国推行变法的目的是( )

A.实现富国强兵 B.建立君主专制制度

C.推动社会转型 D.顺应历史发展潮流

5.图1为某一历史时期形势图。这一时期政治形势的特点是( )

图1

A.分封制度开始瓦解 B.贵族政治得到巩固

C.诸侯纷纷寻求争霸 D.兼并战争日益剧烈

6.“不尚贤,使民不争;不贵难得之货,使民不为盗;不见可欲,使民心不乱。”该言论出自( )

A.老子 B.孔子 C.墨子 D.韩非

7.汉初推行“轻刑事少,与之休息,以俭约节欲自持……躬劝农耕桑,务民之本”的政策,其目的是( )

A.打击王国势力 B.恢复发展经济

C.抑制商业发展 D.宣扬重民思想

8.汉武帝派遣张骞两次出使西域的共同目的是( )

A.配合对匈奴的战争 B.开辟中西方交通道路

C.促进丝织品的传播 D.推动边疆地区的开发

9.两汉科技成就突出。其中,成书于战国至西汉间的《黄帝内经》( )

A.是中国古代第一部药物学专著 B.奠定了中医理论基础

C.是世界上最早由国家颁行的药典 D.介绍了西方医学知识

10.从十六国到北朝,北方政权在民族交融的基础上逐渐壮大。这一局面的出现( )

A.强化了南北对峙 B.为士族专权提供了助力

C.消除了民族矛盾 D.为统一全国准备了条件

11.唐代诗人李敬芳作诗曰:“汴河通淮利最多,生人为害亦相和。东南四十三州地,取尽膏脂是此河”。这一描述( )

A.夸大了大运河的积极影响 B.阐述了隋亡的根本原因

C.辩证分析了大运河的作用 D.蕴含着一定的重商思想

12.以下诗歌、民谣生动地描述了中国古代的选官制度。其中,对九品中正制的描述是( )

A.举秀才,不知书。察孝廉,父别居 B.世胄蹑高位,英俊沉下僚

C.朝为田舍郎,暮登天子堂 D.玉殿传金榜,君恩赐状头

13.隋唐的科学技术进一步发展。下列属于这一“发展”成果的是( )

A.建造了世界最早的石拱桥 B.雕版印刷得到普及

C.火药被大量制造并用于军事 D.测出了地球子午线的长度

14.宋朝设置的地方机构中,统管地方财政、负责将各州大部分赋税上缴朝廷的是( )

A.节度使 B.知州 C.通判 D.转运司

15.宋代时,“娶其妻,不顾门户,直求资财”,“士人对俗人结姻”相当普遍。这反映出宋代( )

A.门第观念淡化 B.国家对社会的控制松弛

C.择偶标准单一 D.科举制度趋于完善

16.王安石变法实行青苗法,在青黄不接之际贷款给农民;实行均输法,令发运使酌情贩运买卖物资。这些措施意在( )

A.增加赋税 B.削弱地方财政 C.广辟财源 D.节省政府开支

17.辽朝实行南、北面官制度,金朝实行“猛安谋克”制度。两者都( )

A.适应了社会发展水平 B.造就了盛世局面

C.体现了兵民合一 D.缓和了辽、金与宋的关系

18.元朝改变对内陆边疆地区的册封政策,在辽阳、云南、甘肃、岭北设置了与内地一致的行政机构,将边疆地区纳入直接管理的范围。“与内地一致的行政机构”是指( )

A.宣政院 B.北庭都元帅府 C.宣慰司 D.行省

19.宋代柑橘产地集中在两浙、四川、江西、福建以及两广。这些地区许多农户不再种植粮食,完全以栽培柑橘为业,所需粮食依靠外地供给。这反映出( )

A.农业种植技术提高 B.生产专业化发展

C.基层市场蓬勃涌现 D.各地经济差距扩大

20.宋代的儒家学者主张加强道德修养,不为外物所蔽。为此,他们提出( )

A.为政以德 B.三教合归儒 C.存天理,灭人欲 D.致良知

21.明清时期,某一举措使皇帝直接处理地方事务,了解各地风土人情、生产生活和吏治状况,便于皇帝做出决策。该举措是( )

A.废除丞相 B.成立内阁 C.确立奏折制度 D.设立军机处

22.郑和下西洋往往满载而归,主要以丝绸、瓷器、铁器等手工业产品换取各国珍珠、珊瑚、香料等土特产。由此可见,郑和下西洋( )

A.以获取经济利益为目的 B.推动了中外交流

C.给政府造成了财政负担 D.促进了南洋开发

23.明朝后期,一些新的高产农作物品种传入中国,在一定程度上缓解了人口增长带来的粮食危机。其中有( )

A.小麦 B.水稻 C.棉花 D.玉米

24.明清时期,一些小说肯定商人追求金钱的努力,还有小说宣扬婚姻自主。这样的作品( )

A.冲击了传统观念 B.动摇了社会秩序

C.激化了社会矛盾 D.提高了妇女地位

25.图2所列为明代某一科技著作的主要内容。由此判断,该著作是( )

上篇:谷物豆麻的栽培和加工、纺织和染色技术、制盐制糖工艺

中篇:砖瓦、陶瓷的制作、建造车船、锻铸金属、榨油、造纸等

下篇:五金开采及冶炼、制造兵器火药、采琢珠玉、生产酒曲等

图2

A.《梦溪笔谈》 B.《本草纲目》 C.《农政全书》 D.《天工开物》

第Ⅱ卷(非选择题共50分)

二、非选择题:本题共4题,共50分。

26.(12分)阅读材料,回答问题。

材料

秦始皇的措置:

第一件,便是______。

第二件,便是废封建,置郡县。

第三件,便是收天下的兵器把他都聚到咸阳销毁了,铸做“钟”、“鐻”和十二个铜人。

第四件,是统一天下的“度”“量”“衡”和行车的轨与文字。

第五件,是把天下的富豪迁徙到咸阳来,一共有十二万户。

这都是初并天下这一年的事,后来又有______。

这几件事情,其中第二、第四两件,自然是时代所要求。第三件,后人都笑他的,然而这事也不过和现在“禁止军火入口”“不准私藏军械”一样,无甚可笑。第五件也是时势所要求,还没甚可议之处。最专制的,便是第一件和最后一件两件事。

——据吕思勉《吕著中国通史》

(1)结合所学知识,补充“______”处你认为“最专制的”两件事。(4分)

(2)第二、第四两件事是怎样体现“时代”的要求的?(4分)

(3)作者认为第三、第五件事亦无“可笑”“可议”之处,为什么?(4分)

27.(14分)唐代赋税制度进行了一系列创新,产生了深远影响。阅读材料,回答问题。

材料一 凡赋役之制有四:一曰租,二曰调,三曰役,四曰杂徭,课户每丁租粟二石;其调随乡土所产绫、绢、施各二丈,布加五分之一……凡丁岁役二旬,无事则收其庸,每日三尺;有事而加役者,旬有五日免其调,三旬则租、调俱免。

——《唐六典》

材料二 (建中元年)炎建议作两税法。先计州县每岁所应费用及上供之数而赋予人,量出以制入。户无主客,以现居为簿;人无丁中,以贫富为差。为行商者,在所州县税三十之一,使与居者均,无侥利。居人之税,秋、夏两征之。其租庸调、杂徭悉省。

——《资治通鉴》

(1)与前朝租调制相比,材料一中的赋税制度有何“创新”?(2分)

(2)与材料一相比,材料二中的赋税制度又有何“创新”?结合所学知识说明其历史作用。(12分)

28.(12分)某学习小组搜集史料,探究古代经济重心南移。阅读材料,回答问题。

材料一 五代十国时期,南吴杨行密占据江淮地区以后,“淮之人不识干戈者二十余年”。南唐李昪夺取政权后,下令革除一切额外租税,奖励人民种桑开垦。由是“江淮之间旷土尽辟,桑拓满野,国以富强”。

——摘编自何和义邵德琴《浅论唐宋之际我国经济重心南移的原因》

材料二 茶叶的种植在东南地区十分普遍。据绍兴三十二年(1162)的全国各路州军产茶数额,江西产茶五百三十八万余斤,位居第一,占总产量的百分之三十;紧随其后的三路分别是:浙西、江东、浙东,都属东南地区,这四路合计产茶一千四百六十八万斤,占总额的百分之八十以上。

——游彪《宋史》

材料三 学习小组设计了搜集相关史料的若干角度,图3为其中一个角度及其说明。

角度:南北方人口对比

说明:人口是衡量经济发展水平的重要指标,南方人口的增长甚至超过北方,可以说明南方社会经济的发展,经济重心不断南移。

图3

(1)根据材料一,概括五代十国时期南方经济发展的原因。(4分)

(2)依据材料二能否得出当时经济重心已经转移到南方地区的结论?说明理由。(4分)

(3)仿照图3内容,另选一个搜集相关史料的角度并予以说明。(4分)

29.(12分)阅读材料,回答问题。

材料一 窃闻先王重本抑末,故薄农税而重征商。余则以为不然,直壹视而平施之耳。日中为市,肇自神农,盖与耒耜并兴,交相重矣……商何负于农?

———[明]汪道昆《太函集》

材料二 为政之道,必先田市……农不安田,贾不安市,其国必贫。

立国之道无他,惟在于富……夫富在编户,不在府库。若编户空虚,虽府库之财积如丘山,实为贫国,不可以为国矣。

——据[清]唐甄《潜书》

(1)指出材料一的经济主张,并结合所学知识说明其产生的原因。(6分)

(2)与材料一相比,材料二的经济主张有何发展?并指出该主张与传统经济思想的关系。(6分)

高一历史试题参考答案

一、选择题:本题共25小题,每小题2分,共50分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1.B 2.C 3.C 4.A 5.D 6.A 7.B 8.A 9.B 10.D

11.C 12.B 13.D 14.D 15.A 16.C 17.A 18.D 19.B 20.C

21.C 22.B 23.D 24.A 25.D

二、非选择题:本题共4题,共50分。

26.(12分)

(1)实行皇帝制度;“焚书”、“坑儒”。(4分)

(2)秦的统一结束了长期的分裂割据,恢复了安定的局面。而实行郡县制,统一度量衡和文字,加强了中央集权,适应了国家统一和政治安定的需要。(4分)

(3)销毁兵器、迁徙富豪的措施是出于稳定社会秩序、巩固政治统治的需要,有其历史必要性。(4分)

27.(14分)

(1)以庸代役。(2分)

(2)“创新”:根据实际财政需要征收赋税(“量出以制入”);简化税收名目,扩大征税对象;征税的主要标准从人丁转为财产;一年分夏季和秋季两次征税。(6分)

作用:保证了国家的财政收入;农民的负担相对减轻;减轻了政府对农民的人身控制;有利于商品经济的发展。(6分)

28.(12分)

(1)南方战乱少,社会安定;轻徭薄赋;统治者奖励垦荒,南方耕地面积增加。(4分)

(2)不能。(1分)

材料二内容是宋代东南地区茶叶产量及其占全国的比重,只是反映了当时社会经济的一个侧面,不能得出整个经济重心已经转移到南方的结论。(3分)

(3)角度:南北方赋税对比。(2分)

说明:赋税的多寡体现了经济发展程度,南方赋税的增加可以说明国家财政依仗南方,经济重心向南方转移。(2分)

29.(12分)

(1)主张:反对重农抑商,强调商业的重要性。(2分)

原因:历朝统治者实行重农抑商政策;明清时期商品经济发展。(4分)

(2)发展:提出藏富于民。(3分)

关系:这一思想是对中国传统民本思想的继承与发展。(3分)

同课章节目录