山东省邹城市2023-2024学年高一上学期期中教学质量检测历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 山东省邹城市2023-2024学年高一上学期期中教学质量检测历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-11-20 16:20:19 | ||

图片预览

文档简介

邹城市2023-2024学年高一上学期期中教学质量检测

历史试题

2023.11

本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。满分100分。考试用时90分钟。答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考试科目填涂在试卷、答题卡和答题纸规定的位置。第Ⅱ卷所有题目的答案,考生须用0.5毫米黑色签字笔答在答题纸(卡)规定的区域内,在试卷上答题不得分。

第Ⅰ卷(选择题,共60分)

注意事项:

每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不涂在答题卡上,只答在试卷上无效。

一、单项选择题(共30题,每小题2分,共60分,每题只有一个选项符合题目要求。)

1.2020~2021年,山东省文物考古研究院发掘了16座大汶口文化晚期的竖穴土坑墓,其规模、葬具、随葬品数量存在很大差异。这可用于说明当时( )

A.出现贫富分化现象 B.属于母系氏族社会

C.国家形态开始形成 D.社会经济较为繁荣

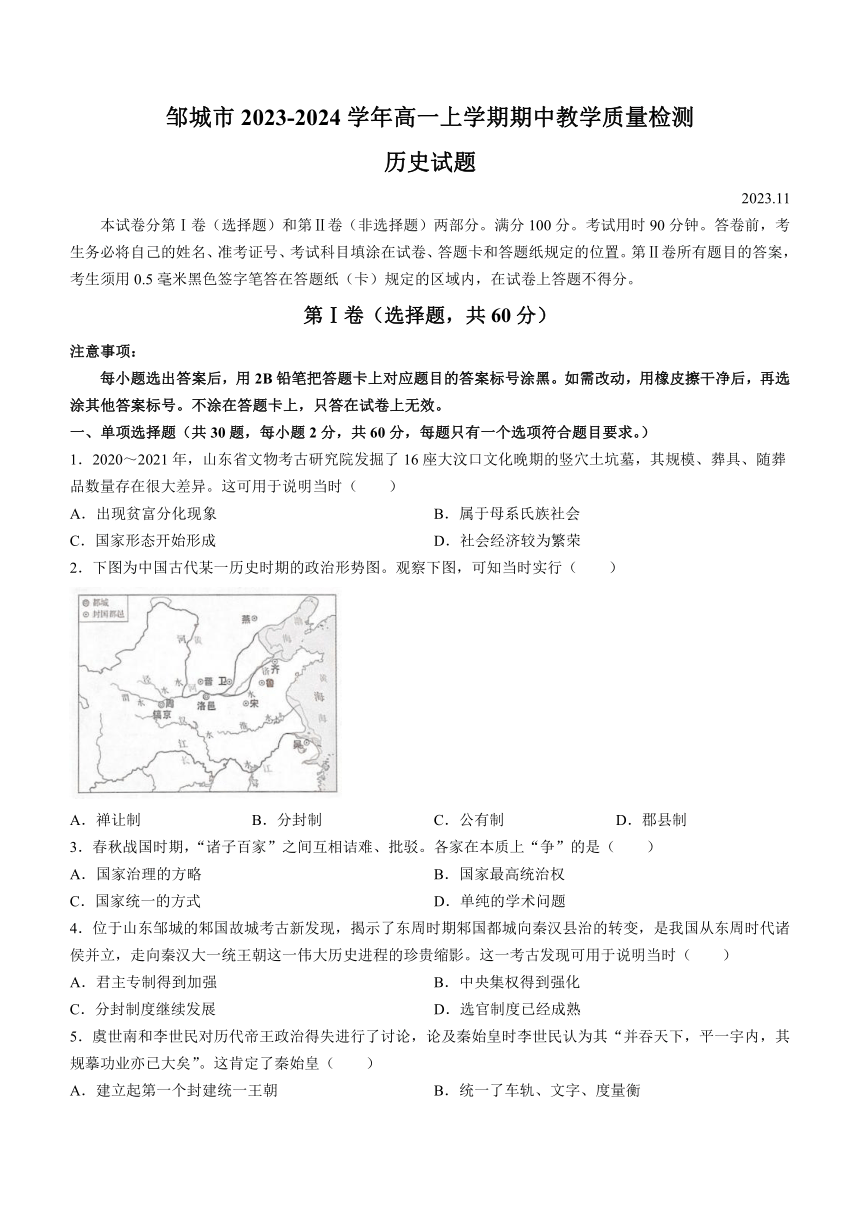

2.下图为中国古代某一历史时期的政治形势图。观察下图,可知当时实行( )

A.禅让制 B.分封制 C.公有制 D.郡县制

3.春秋战国时期,“诸子百家”之间互相诘难、批驳。各家在本质上“争”的是( )

A.国家治理的方略 B.国家最高统治权

C.国家统一的方式 D.单纯的学术问题

4.位于山东邹城的邾国故城考古新发现,揭示了东周时期邾国都城向秦汉县治的转变,是我国从东周时代诸侯并立,走向秦汉大一统王朝这一伟大历史进程的珍贵缩影。这一考古发现可用于说明当时( )

A.君主专制得到加强 B.中央集权得到强化

C.分封制度继续发展 D.选官制度已经成熟

5.虞世南和李世民对历代帝王政治得失进行了讨论,论及秦始皇时李世民认为其“并吞天下,平一宇内,其规摹功业亦已大矣”。这肯定了秦始皇( )

A.建立起第一个封建统一王朝 B.统一了车轨、文字、度量衡

C.促进了各民族交流交往交融 D.推动了秦朝政治经济的发展

6.《汉书》记载:“武帝施主父偃之策,下推恩之令,使诸侯王得分户邑,以封子弟,不行黜陟,而藩国自析。”据此判断汉武帝实行“推恩令”的目的是( )

A.恩泽贵族 B.削弱王国势力 C.增加税收 D.实现民族交融

7、汉代历史文献中常见“四海之内”“六合同风”“九州共贯”“方内安宁”“日月所照”等类似表述。这反映了这一时期( )

A.大一统的政治诉求 B.地方行政制度有所发展

C.边疆治理趋于完善 D.华夷之辩的思想占主流

8.魏晋南北朝时期是中国历史上战乱纷争的时代,也是政治、经济、思想向前发展的重要时期。该时期( )

A.科举制度形成 B.火药普遍应用 C.江南得到开发 D.藩镇割据严重

9.据不完全统计,自文成公主入藏以来的两百多年间,唐蕃间的人员往来就接近200余次,使者往来的任务有和亲、朝贺、贡物、报丧、告祭、会盟、封赠等。这说明文成公主入藏( )

A.密切了中外间的文化交流 B.促进了汉藏间的友好往来

C.打通了汉藏间的贸易往来 D.开创了古代中国和亲政策

10.学者张国刚认为,尽管唐中期以后藩镇林立,但是“藩镇并非全是割据势力,在今陕西、四川以及江淮以南的藩镇大都服从朝廷指挥,向中央贡纳赋税。”据此推断这部分藩镇( )

A.有利于唐朝统治的延续 B.造成了唐朝的由盛转衰

C.威胁了中央集权的统治 D.解决了地方割据的问题

11.下表内容为中国古代某一时期推行的部分重要措施。据此可知,这一时期出现了( )

措施方面 具体内容

政治 特设政事堂;下令合并州县,革除“民少吏多”之弊

经济 以农为本,劝课农桑;实行租庸调制

考试制度 增加科举考试科目,以进士和明经两科为主

A.“文景之治” B.“开元之治” C.“开元盛世” D.“贞观之治”

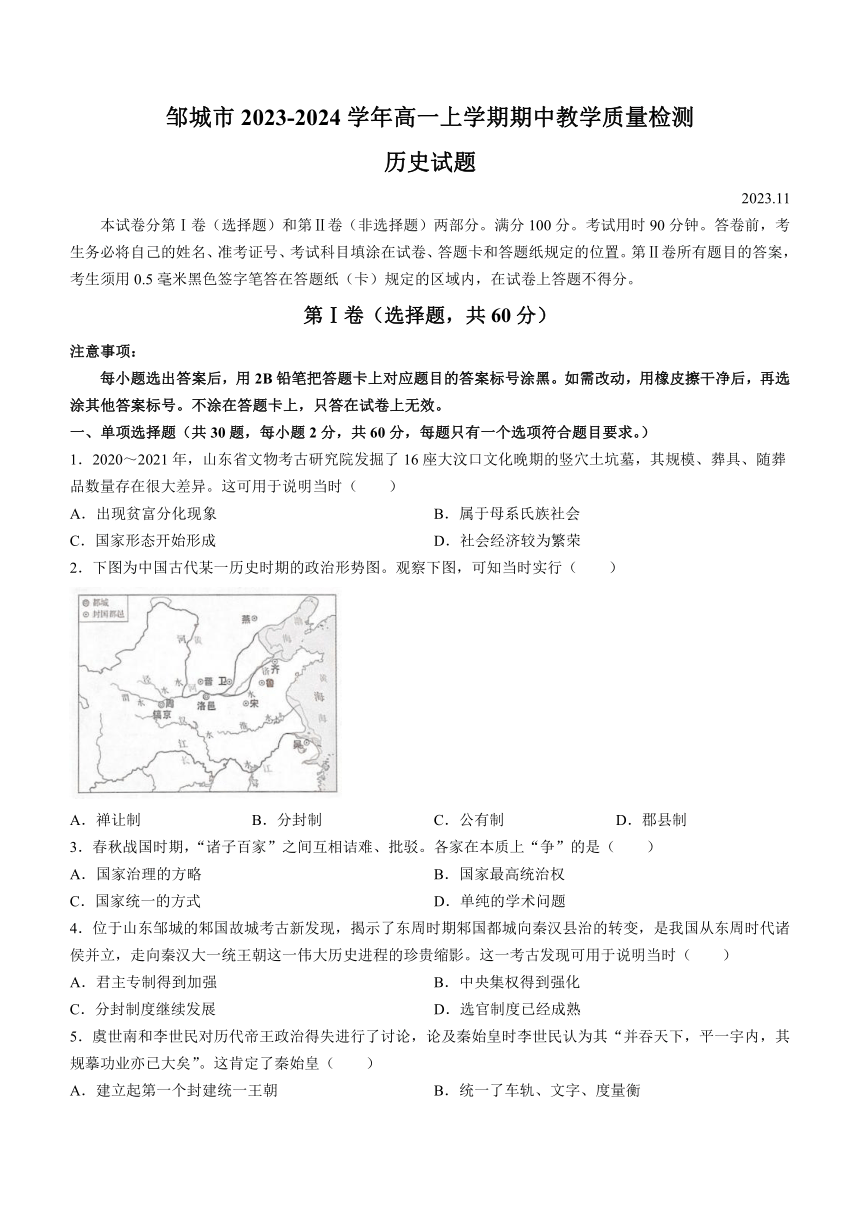

12.下图是唐朝屏风绢画《弈棋图》和《仕女图》,图中西域女性的生活方式、服饰审美和绢画本身的绘画技艺都受到了中原地区不同程度的影响。这说明这一时期( )

A.弈棋是女性主要休闲方式 B.民族交融有所发展

C.社会趋向于追求显贵地位 D.对外政策开明开放

13.下表为东晋至宋朝入仕群体中寒门子弟所占比例变化简表。表中变化出现的主要原因是( )

朝代 东晋 隋 唐 北宋

比例 4% 17.2% 24.5% 46.1%

A.科举制度的推行和发展 B.社会阶层流动加快

C.儒家思想正统地位确立 D.门第观念逐渐淡化

14.唐朝的对外交往的繁荣,不仅在交往的地域上跨越亚欧大陆和大西洋,在交往的原则上也能做到无论种族与文化,一视同仁,互相尊重。这反映了唐代( )

A.繁荣富强的经济状况 B.开明包容的外交理念

C.自由富足的社会生活 D.开拓进取的精神风貌

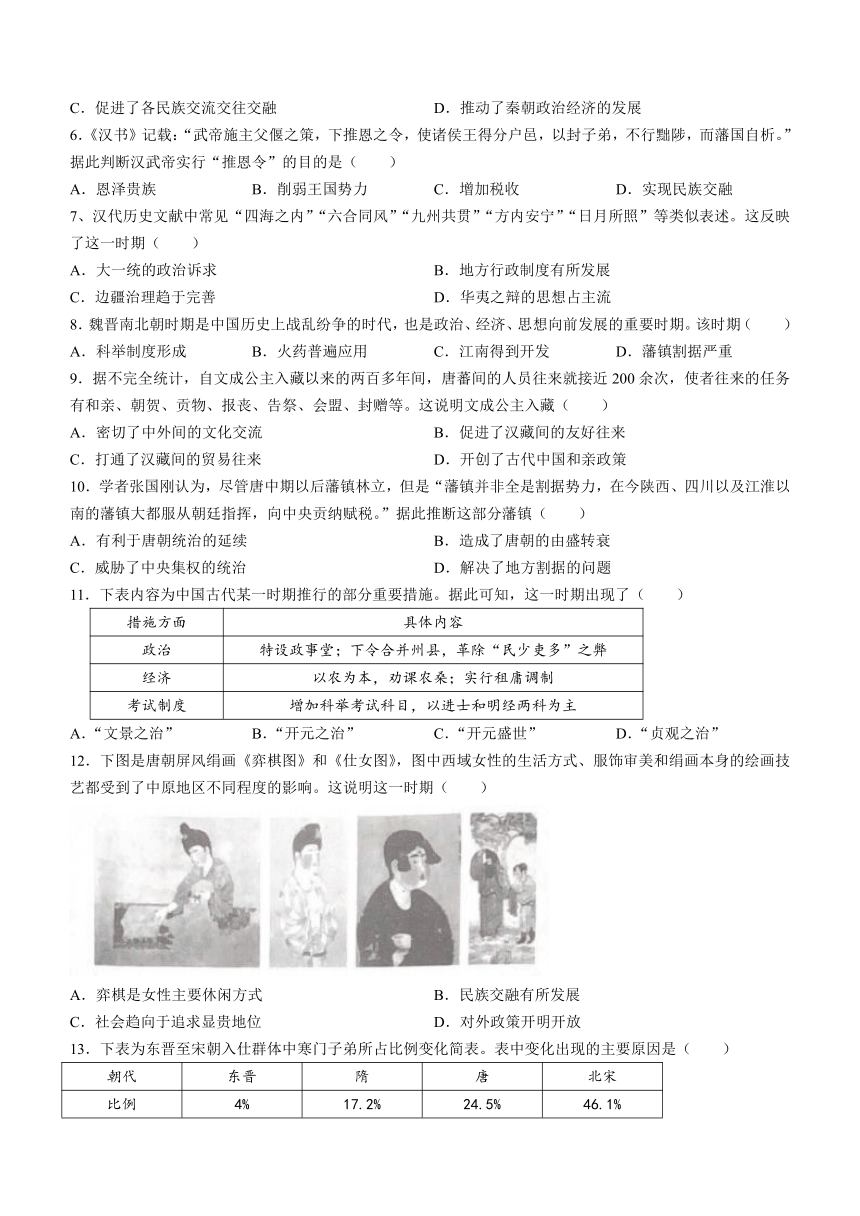

15.以下示意图显示了中国古代历史中某一朝代的权力分配结构,这一措施( )

A.有利于边防力量的加强 B.加强了中央对地方的控制

C.缓解了政府的财政危机 D.凸显了中央内部权力分配

16.王安石在变法过程中频频出现政策执行异化现象,使得政策落地的结果与政策制定的初衷处于一种相悖的状态,变法不得不以被罢废而告终。据此可知,这些措施( )

A.强化了对社会的管控 B.并未减轻百姓的负担

C.保证了农业生产时间 D.意在改善军队的待遇

17.元朝统治者在地方行政区划的设置上打破了自然的疆界,人为地使自然区域割开,采取犬牙交错的行政划分方式。这一举措有助于( )

A.消除中央与地方的矛盾 B.推动经济文化格局演变

C.提高地方政府的自主性 D.加强中央对地方的控制

18.据《辽史》记载,辽国“官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人”。由此可知辽国的南北官制度的特点是( )

A.强化中央集权 B.注重经济发展 C.强调因俗而治 D.民族歧视政策

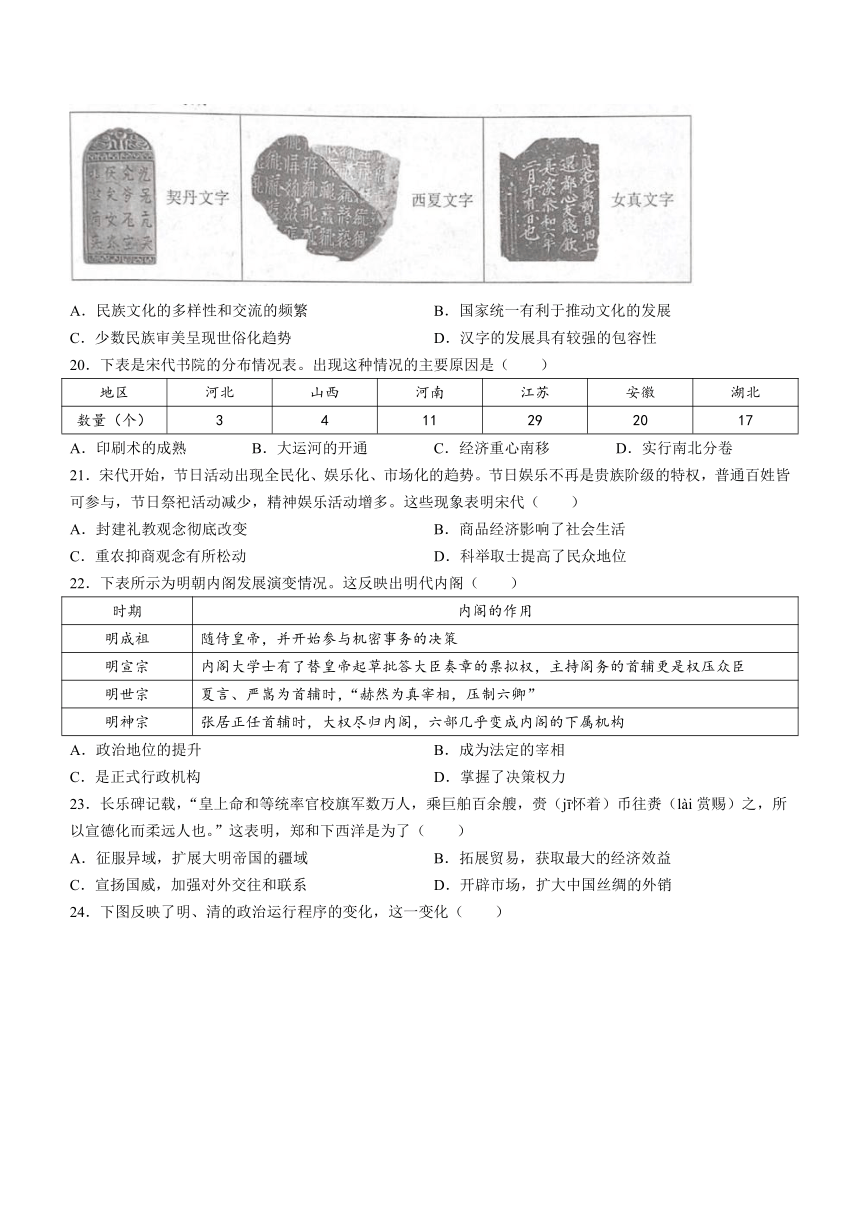

19.辽宋夏金时期,主要少数民族都模仿汉字自行创造了本民族文字(如下图)。据此可推知,这一时期( )

A.民族文化的多样性和交流的频繁 B.国家统一有利于推动文化的发展

C.少数民族审美呈现世俗化趋势 D.汉字的发展具有较强的包容性

20.下表是宋代书院的分布情况表。出现这种情况的主要原因是( )

地区 河北 山西 河南 江苏 安徽 湖北

数量(个) 3 4 11 29 20 17

A.印刷术的成熟 B.大运河的开通 C.经济重心南移 D.实行南北分卷

21.宋代开始,节日活动出现全民化、娱乐化、市场化的趋势。节日娱乐不再是贵族阶级的特权,普通百姓皆可参与,节日祭祀活动减少,精神娱乐活动增多。这些现象表明宋代( )

A.封建礼教观念彻底改变 B.商品经济影响了社会生活

C.重农抑商观念有所松动 D.科举取士提高了民众地位

22.下表所示为明朝内阁发展演变情况。这反映出明代内阁( )

时期 内阁的作用

明成祖 随侍皇帝,并开始参与机密事务的决策

明宣宗 内阁大学士有了替皇帝起草批答大臣奏章的票拟权,主持阁务的首辅更是权压众臣

明世宗 夏言、严嵩为首辅时,“赫然为真宰相,压制六卿”

明神宗 张居正任首辅时,大权尽归内阁,六部几乎变成内阁的下属机构

A.政治地位的提升 B.成为法定的宰相

C.是正式行政机构 D.掌握了决策权力

23.长乐碑记载,“皇上命和等统率官校旗军数万人,乘巨舶百余艘,赍(jī怀着)币往赉(lài赏赐)之,所以宣德化而柔远人也。”这表明,郑和下西洋是为了( )

A.征服异域,扩展大明帝国的疆域 B.拓展贸易,获取最大的经济效益

C.宣扬国威,加强对外交往和联系 D.开辟市场,扩大中国丝绸的外销

24.下图反映了明、清的政治运行程序的变化,这一变化( )

A.提高了中央决策效率 B.冲击了君主专制

C.弱化了对官僚的控制 D.强化了中央集权

25.清朝军机处大臣既无品级,也无俸禄,并非定编。军机大臣的任命也无定例可循,一般是皇帝从亲信大臣之中选拔而出的,且没有任期规定,完全出于皇帝的个人意志。据此推断军机处( )

A.对皇权有所制约 B.加强了中央集权 C.是最高行政机构 D.强化了君主专制

26.如图是乾隆皇帝命人制作由他亲自设计的“金奔巴瓶”,用于确定达赖与班禅的继承人。该文物见证的清朝有效管辖的区域是( )

A.黑龙江 B.西藏 C.台湾 D.新疆

27.清朝对汉族,提出了“满汉一家”的概念;对蒙古族采取了满蒙联姻的策略;在边疆地区设置了军政机构进行统辖:在天山南北路建立类于明代在边疆普遍推行都司卫所军政管理体制。这体现出清代( )

A.政策的继承性和创新性 B.边疆的开拓和稳定性

C.制度的连续性和平等性 D.民族的团结和包容性

28.明朝万历年间,江南纺织业有了很大发展,出现了“机户出资、机工出力”且“计日授值”的现象。这说明明朝( )

A.商人之间的激烈竞争 B.城市经济的繁荣兴盛

C.社会阶层的频繁流动 D.商品经济的不断发展

29.王阳明认为“人胸中各有个圣人”,关于成圣的方法他认为“盖良知之在人心,亘万古,塞宇宙,而无不同……有源者由己,无源者从物。”这反映了王阳明( )

A.继承“性本恶” B.倡导“格物致知”

C.强调“致良知” D.强调“知行合一”

30.北宋张载提出:“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。”明末清初顾炎武说:“保天下者,匹夫之贱与有责焉耳矣。”两者共同反映了( )

A.维护封建统治的使命感 B.继承传统儒学的教育观

C.追求个人名誉的荣辱观 D.弘扬为国为民的责任感

第Ⅱ卷(非选择题,共40分)

二、非选择题(共3小题,第31题14分,第32题12分,第33题14分,共40分。)

31.(14分)阅读材料,回答问题

冲突与斗争:君主专制政体下的君权与相权

材料 从君主专制制度的狭隘利益和目标出发,从君权的绝对性和排他性出发,客观上就必然会把君主及其家族置于和一切人对立的地位,使一切人、一切社会集团都成为专制君主的潜在对手和敌人,成为猜疑和防范的对象。……以宰相为代表的官僚组织必然会在运行中发育出某种受君主意志所左右,自行其是的“自主性”倾向,使官僚组织在一定程度上成为异化于君主意志,相对独立的力量。这就势必和君主专制制度所要求于它的从属性,和君主专制制度的狭隘目标发生错位与冲突。同时,宰相地位十分特殊,是皇帝之下权力最大、地位最尊的职务,宰相的这种特殊地位和身份更容易遭到皇帝的猜忌,这就埋下了君权与相权冲突摩擦的根苗。

——张星久《中国君主专制政体下的君权与相权冲突问题》

依据材料并结合所学知识从原因和影响两个角度谈谈你对中国君主专制政体下君权与相权冲突的看法。

32.(12分)阅读材料,回答问题

材料一 中国文化丰富多彩,中国思想博大精深,因而中国文化的基本思想也不是单纯的,而是一个包括诸多要素的统一体系。这个体系的要素主要有四点:刚健有为;和与中;崇德利用;天人协调。其中“天人协调”思想主要解决人与自然的关系;“崇德利用”思想主要解决人自身的关系,即精神生活与物质生活的关系;“和与中”的思想主要解决人与人的关系,包括民族关系,君臣、父子、夫妇、兄弟、朋友等人伦关系;而“刚健有为”思想则是处理各种关系的人生总原则。四者以“刚健有为”思想为纲,形成中国文化基本思想的体系。

材料二 “形于中必发于外”作为中国文化基本精神的“刚健有为”精神,其具体表现或凝结的文物、制度、风俗可谓无处不有、无时不有,俯拾皆是,不胜枚举。以文学人物形象而言,《列子·汤问》中每日挖山不止的愚公、鲁迅笔下“每日孳孳”的大禹,都体现了自强不息的精神,他们不过是被鲁迅称为“中国的脊梁”的无数英雄豪杰的写照,而这些形象又反过来激励千百万中国人民奋勇直前。

——以上材料均摘编自张岱年、程宜山《中国文化精神》

(1)根据材料一,概括中国文化基本思想的特点。(6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析中国文化思想对社会发展的积极影响。(6分)

33.(14分)阅读材料,回答问题

——选自《中国历史地图集》

根据材料,指出与汉代主要经济区分布相比,宋朝主要经济区分布的变化,结合所学知识对此进行合理的解释。(14分)

邹城市2023-2024学年高一上学期期中教学质量检测

历史试题答案

一、选择题

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

答案 A B A B A B A C B A D B A B B

题号 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

答案 B D C A C B A C A D B A D C D

二、非选择题

31.从原因的角度作答:皇权的绝对专制性要求官僚组织高度依附;以宰相为首的官僚组织的相对独立性;宰相的权位易遭到皇帝的猜忌。(6分)

从影响的角度作答:

有利:有利于多民族国家的发展和巩固,有利于维护国家的统一和领土的完整;在统一的社会环境下,有利于民族大融合。(4分)

不利:导致丞相的权力被架空或分割;中央官僚机构膨胀;严重影响了政府行政效率的提高。(4分)

32.(1)特点:博大精深、包罗万象;形成思想体系:以刚健有为为总原则;注重解决人自身、人与人、人与社会和人与自然的关系。(任答3点得6分)

(2)影响:和谐社会人际关系;增强民族凝聚力,维护国家统一;激励中国人民积极进取,奋勇直前;增强中国人民的社会责任担当;利于中华民族性格的养成。(任答3点得6分)

33.变化:中国古代经济重心南移或者由黄河中下游地区转移到长江中下游地区:(3分)

原因:①北方战乱较多,南方相对和平稳定。②北方农民大批南迁,带去了先进的生产技术,提供了大量的劳动力。③江南统治者比较重视发展经济。④南北方劳动人民共同辛勤劳动,开发了江南。⑤南方生产条件和自然环境比较优越。(答出其中任何两条即可得4分)

过程:三国两晋南北朝时期,南方经济迅速发展;唐中叶以来,南方经济实力逐渐超过北方;北宋时期,南方超越北方,成为中国的经济重心。(3分)

影响:①对我国交通贸易的影响。由于经济重心的南移,造成了南方沿海城市的迅速发展,海上交通和运输也有了很大的改善;②对人口转移和分布的影响。随着南方经济重心的确立,南方人口猛增,劳动力供给充足;③对人才教育的影响。经济重心的南移,南方在教育方面也更加重视,状元的分布有明显向南推移的趋势;④对民族关系的影响。经济重心的南移,使我国各民族更好地融合在一起,北方人民的南迁,使游牧民族和汉族有了更深更广泛的交流和合作,促进了民族的多样性和统一性的发展。(答出其中任何两条即可得4分)

历史试题

2023.11

本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。满分100分。考试用时90分钟。答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考试科目填涂在试卷、答题卡和答题纸规定的位置。第Ⅱ卷所有题目的答案,考生须用0.5毫米黑色签字笔答在答题纸(卡)规定的区域内,在试卷上答题不得分。

第Ⅰ卷(选择题,共60分)

注意事项:

每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不涂在答题卡上,只答在试卷上无效。

一、单项选择题(共30题,每小题2分,共60分,每题只有一个选项符合题目要求。)

1.2020~2021年,山东省文物考古研究院发掘了16座大汶口文化晚期的竖穴土坑墓,其规模、葬具、随葬品数量存在很大差异。这可用于说明当时( )

A.出现贫富分化现象 B.属于母系氏族社会

C.国家形态开始形成 D.社会经济较为繁荣

2.下图为中国古代某一历史时期的政治形势图。观察下图,可知当时实行( )

A.禅让制 B.分封制 C.公有制 D.郡县制

3.春秋战国时期,“诸子百家”之间互相诘难、批驳。各家在本质上“争”的是( )

A.国家治理的方略 B.国家最高统治权

C.国家统一的方式 D.单纯的学术问题

4.位于山东邹城的邾国故城考古新发现,揭示了东周时期邾国都城向秦汉县治的转变,是我国从东周时代诸侯并立,走向秦汉大一统王朝这一伟大历史进程的珍贵缩影。这一考古发现可用于说明当时( )

A.君主专制得到加强 B.中央集权得到强化

C.分封制度继续发展 D.选官制度已经成熟

5.虞世南和李世民对历代帝王政治得失进行了讨论,论及秦始皇时李世民认为其“并吞天下,平一宇内,其规摹功业亦已大矣”。这肯定了秦始皇( )

A.建立起第一个封建统一王朝 B.统一了车轨、文字、度量衡

C.促进了各民族交流交往交融 D.推动了秦朝政治经济的发展

6.《汉书》记载:“武帝施主父偃之策,下推恩之令,使诸侯王得分户邑,以封子弟,不行黜陟,而藩国自析。”据此判断汉武帝实行“推恩令”的目的是( )

A.恩泽贵族 B.削弱王国势力 C.增加税收 D.实现民族交融

7、汉代历史文献中常见“四海之内”“六合同风”“九州共贯”“方内安宁”“日月所照”等类似表述。这反映了这一时期( )

A.大一统的政治诉求 B.地方行政制度有所发展

C.边疆治理趋于完善 D.华夷之辩的思想占主流

8.魏晋南北朝时期是中国历史上战乱纷争的时代,也是政治、经济、思想向前发展的重要时期。该时期( )

A.科举制度形成 B.火药普遍应用 C.江南得到开发 D.藩镇割据严重

9.据不完全统计,自文成公主入藏以来的两百多年间,唐蕃间的人员往来就接近200余次,使者往来的任务有和亲、朝贺、贡物、报丧、告祭、会盟、封赠等。这说明文成公主入藏( )

A.密切了中外间的文化交流 B.促进了汉藏间的友好往来

C.打通了汉藏间的贸易往来 D.开创了古代中国和亲政策

10.学者张国刚认为,尽管唐中期以后藩镇林立,但是“藩镇并非全是割据势力,在今陕西、四川以及江淮以南的藩镇大都服从朝廷指挥,向中央贡纳赋税。”据此推断这部分藩镇( )

A.有利于唐朝统治的延续 B.造成了唐朝的由盛转衰

C.威胁了中央集权的统治 D.解决了地方割据的问题

11.下表内容为中国古代某一时期推行的部分重要措施。据此可知,这一时期出现了( )

措施方面 具体内容

政治 特设政事堂;下令合并州县,革除“民少吏多”之弊

经济 以农为本,劝课农桑;实行租庸调制

考试制度 增加科举考试科目,以进士和明经两科为主

A.“文景之治” B.“开元之治” C.“开元盛世” D.“贞观之治”

12.下图是唐朝屏风绢画《弈棋图》和《仕女图》,图中西域女性的生活方式、服饰审美和绢画本身的绘画技艺都受到了中原地区不同程度的影响。这说明这一时期( )

A.弈棋是女性主要休闲方式 B.民族交融有所发展

C.社会趋向于追求显贵地位 D.对外政策开明开放

13.下表为东晋至宋朝入仕群体中寒门子弟所占比例变化简表。表中变化出现的主要原因是( )

朝代 东晋 隋 唐 北宋

比例 4% 17.2% 24.5% 46.1%

A.科举制度的推行和发展 B.社会阶层流动加快

C.儒家思想正统地位确立 D.门第观念逐渐淡化

14.唐朝的对外交往的繁荣,不仅在交往的地域上跨越亚欧大陆和大西洋,在交往的原则上也能做到无论种族与文化,一视同仁,互相尊重。这反映了唐代( )

A.繁荣富强的经济状况 B.开明包容的外交理念

C.自由富足的社会生活 D.开拓进取的精神风貌

15.以下示意图显示了中国古代历史中某一朝代的权力分配结构,这一措施( )

A.有利于边防力量的加强 B.加强了中央对地方的控制

C.缓解了政府的财政危机 D.凸显了中央内部权力分配

16.王安石在变法过程中频频出现政策执行异化现象,使得政策落地的结果与政策制定的初衷处于一种相悖的状态,变法不得不以被罢废而告终。据此可知,这些措施( )

A.强化了对社会的管控 B.并未减轻百姓的负担

C.保证了农业生产时间 D.意在改善军队的待遇

17.元朝统治者在地方行政区划的设置上打破了自然的疆界,人为地使自然区域割开,采取犬牙交错的行政划分方式。这一举措有助于( )

A.消除中央与地方的矛盾 B.推动经济文化格局演变

C.提高地方政府的自主性 D.加强中央对地方的控制

18.据《辽史》记载,辽国“官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人”。由此可知辽国的南北官制度的特点是( )

A.强化中央集权 B.注重经济发展 C.强调因俗而治 D.民族歧视政策

19.辽宋夏金时期,主要少数民族都模仿汉字自行创造了本民族文字(如下图)。据此可推知,这一时期( )

A.民族文化的多样性和交流的频繁 B.国家统一有利于推动文化的发展

C.少数民族审美呈现世俗化趋势 D.汉字的发展具有较强的包容性

20.下表是宋代书院的分布情况表。出现这种情况的主要原因是( )

地区 河北 山西 河南 江苏 安徽 湖北

数量(个) 3 4 11 29 20 17

A.印刷术的成熟 B.大运河的开通 C.经济重心南移 D.实行南北分卷

21.宋代开始,节日活动出现全民化、娱乐化、市场化的趋势。节日娱乐不再是贵族阶级的特权,普通百姓皆可参与,节日祭祀活动减少,精神娱乐活动增多。这些现象表明宋代( )

A.封建礼教观念彻底改变 B.商品经济影响了社会生活

C.重农抑商观念有所松动 D.科举取士提高了民众地位

22.下表所示为明朝内阁发展演变情况。这反映出明代内阁( )

时期 内阁的作用

明成祖 随侍皇帝,并开始参与机密事务的决策

明宣宗 内阁大学士有了替皇帝起草批答大臣奏章的票拟权,主持阁务的首辅更是权压众臣

明世宗 夏言、严嵩为首辅时,“赫然为真宰相,压制六卿”

明神宗 张居正任首辅时,大权尽归内阁,六部几乎变成内阁的下属机构

A.政治地位的提升 B.成为法定的宰相

C.是正式行政机构 D.掌握了决策权力

23.长乐碑记载,“皇上命和等统率官校旗军数万人,乘巨舶百余艘,赍(jī怀着)币往赉(lài赏赐)之,所以宣德化而柔远人也。”这表明,郑和下西洋是为了( )

A.征服异域,扩展大明帝国的疆域 B.拓展贸易,获取最大的经济效益

C.宣扬国威,加强对外交往和联系 D.开辟市场,扩大中国丝绸的外销

24.下图反映了明、清的政治运行程序的变化,这一变化( )

A.提高了中央决策效率 B.冲击了君主专制

C.弱化了对官僚的控制 D.强化了中央集权

25.清朝军机处大臣既无品级,也无俸禄,并非定编。军机大臣的任命也无定例可循,一般是皇帝从亲信大臣之中选拔而出的,且没有任期规定,完全出于皇帝的个人意志。据此推断军机处( )

A.对皇权有所制约 B.加强了中央集权 C.是最高行政机构 D.强化了君主专制

26.如图是乾隆皇帝命人制作由他亲自设计的“金奔巴瓶”,用于确定达赖与班禅的继承人。该文物见证的清朝有效管辖的区域是( )

A.黑龙江 B.西藏 C.台湾 D.新疆

27.清朝对汉族,提出了“满汉一家”的概念;对蒙古族采取了满蒙联姻的策略;在边疆地区设置了军政机构进行统辖:在天山南北路建立类于明代在边疆普遍推行都司卫所军政管理体制。这体现出清代( )

A.政策的继承性和创新性 B.边疆的开拓和稳定性

C.制度的连续性和平等性 D.民族的团结和包容性

28.明朝万历年间,江南纺织业有了很大发展,出现了“机户出资、机工出力”且“计日授值”的现象。这说明明朝( )

A.商人之间的激烈竞争 B.城市经济的繁荣兴盛

C.社会阶层的频繁流动 D.商品经济的不断发展

29.王阳明认为“人胸中各有个圣人”,关于成圣的方法他认为“盖良知之在人心,亘万古,塞宇宙,而无不同……有源者由己,无源者从物。”这反映了王阳明( )

A.继承“性本恶” B.倡导“格物致知”

C.强调“致良知” D.强调“知行合一”

30.北宋张载提出:“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。”明末清初顾炎武说:“保天下者,匹夫之贱与有责焉耳矣。”两者共同反映了( )

A.维护封建统治的使命感 B.继承传统儒学的教育观

C.追求个人名誉的荣辱观 D.弘扬为国为民的责任感

第Ⅱ卷(非选择题,共40分)

二、非选择题(共3小题,第31题14分,第32题12分,第33题14分,共40分。)

31.(14分)阅读材料,回答问题

冲突与斗争:君主专制政体下的君权与相权

材料 从君主专制制度的狭隘利益和目标出发,从君权的绝对性和排他性出发,客观上就必然会把君主及其家族置于和一切人对立的地位,使一切人、一切社会集团都成为专制君主的潜在对手和敌人,成为猜疑和防范的对象。……以宰相为代表的官僚组织必然会在运行中发育出某种受君主意志所左右,自行其是的“自主性”倾向,使官僚组织在一定程度上成为异化于君主意志,相对独立的力量。这就势必和君主专制制度所要求于它的从属性,和君主专制制度的狭隘目标发生错位与冲突。同时,宰相地位十分特殊,是皇帝之下权力最大、地位最尊的职务,宰相的这种特殊地位和身份更容易遭到皇帝的猜忌,这就埋下了君权与相权冲突摩擦的根苗。

——张星久《中国君主专制政体下的君权与相权冲突问题》

依据材料并结合所学知识从原因和影响两个角度谈谈你对中国君主专制政体下君权与相权冲突的看法。

32.(12分)阅读材料,回答问题

材料一 中国文化丰富多彩,中国思想博大精深,因而中国文化的基本思想也不是单纯的,而是一个包括诸多要素的统一体系。这个体系的要素主要有四点:刚健有为;和与中;崇德利用;天人协调。其中“天人协调”思想主要解决人与自然的关系;“崇德利用”思想主要解决人自身的关系,即精神生活与物质生活的关系;“和与中”的思想主要解决人与人的关系,包括民族关系,君臣、父子、夫妇、兄弟、朋友等人伦关系;而“刚健有为”思想则是处理各种关系的人生总原则。四者以“刚健有为”思想为纲,形成中国文化基本思想的体系。

材料二 “形于中必发于外”作为中国文化基本精神的“刚健有为”精神,其具体表现或凝结的文物、制度、风俗可谓无处不有、无时不有,俯拾皆是,不胜枚举。以文学人物形象而言,《列子·汤问》中每日挖山不止的愚公、鲁迅笔下“每日孳孳”的大禹,都体现了自强不息的精神,他们不过是被鲁迅称为“中国的脊梁”的无数英雄豪杰的写照,而这些形象又反过来激励千百万中国人民奋勇直前。

——以上材料均摘编自张岱年、程宜山《中国文化精神》

(1)根据材料一,概括中国文化基本思想的特点。(6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析中国文化思想对社会发展的积极影响。(6分)

33.(14分)阅读材料,回答问题

——选自《中国历史地图集》

根据材料,指出与汉代主要经济区分布相比,宋朝主要经济区分布的变化,结合所学知识对此进行合理的解释。(14分)

邹城市2023-2024学年高一上学期期中教学质量检测

历史试题答案

一、选择题

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

答案 A B A B A B A C B A D B A B B

题号 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

答案 B D C A C B A C A D B A D C D

二、非选择题

31.从原因的角度作答:皇权的绝对专制性要求官僚组织高度依附;以宰相为首的官僚组织的相对独立性;宰相的权位易遭到皇帝的猜忌。(6分)

从影响的角度作答:

有利:有利于多民族国家的发展和巩固,有利于维护国家的统一和领土的完整;在统一的社会环境下,有利于民族大融合。(4分)

不利:导致丞相的权力被架空或分割;中央官僚机构膨胀;严重影响了政府行政效率的提高。(4分)

32.(1)特点:博大精深、包罗万象;形成思想体系:以刚健有为为总原则;注重解决人自身、人与人、人与社会和人与自然的关系。(任答3点得6分)

(2)影响:和谐社会人际关系;增强民族凝聚力,维护国家统一;激励中国人民积极进取,奋勇直前;增强中国人民的社会责任担当;利于中华民族性格的养成。(任答3点得6分)

33.变化:中国古代经济重心南移或者由黄河中下游地区转移到长江中下游地区:(3分)

原因:①北方战乱较多,南方相对和平稳定。②北方农民大批南迁,带去了先进的生产技术,提供了大量的劳动力。③江南统治者比较重视发展经济。④南北方劳动人民共同辛勤劳动,开发了江南。⑤南方生产条件和自然环境比较优越。(答出其中任何两条即可得4分)

过程:三国两晋南北朝时期,南方经济迅速发展;唐中叶以来,南方经济实力逐渐超过北方;北宋时期,南方超越北方,成为中国的经济重心。(3分)

影响:①对我国交通贸易的影响。由于经济重心的南移,造成了南方沿海城市的迅速发展,海上交通和运输也有了很大的改善;②对人口转移和分布的影响。随着南方经济重心的确立,南方人口猛增,劳动力供给充足;③对人才教育的影响。经济重心的南移,南方在教育方面也更加重视,状元的分布有明显向南推移的趋势;④对民族关系的影响。经济重心的南移,使我国各民族更好地融合在一起,北方人民的南迁,使游牧民族和汉族有了更深更广泛的交流和合作,促进了民族的多样性和统一性的发展。(答出其中任何两条即可得4分)

同课章节目录