2023年秋季福建省泉州市高一年历史学科期中四校联考(含答案)

文档属性

| 名称 | 2023年秋季福建省泉州市高一年历史学科期中四校联考(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 68.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-11-20 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2023年秋季泉州高一年期中四校联考

考试科目:历史 满分:100分 考试时间:90分钟

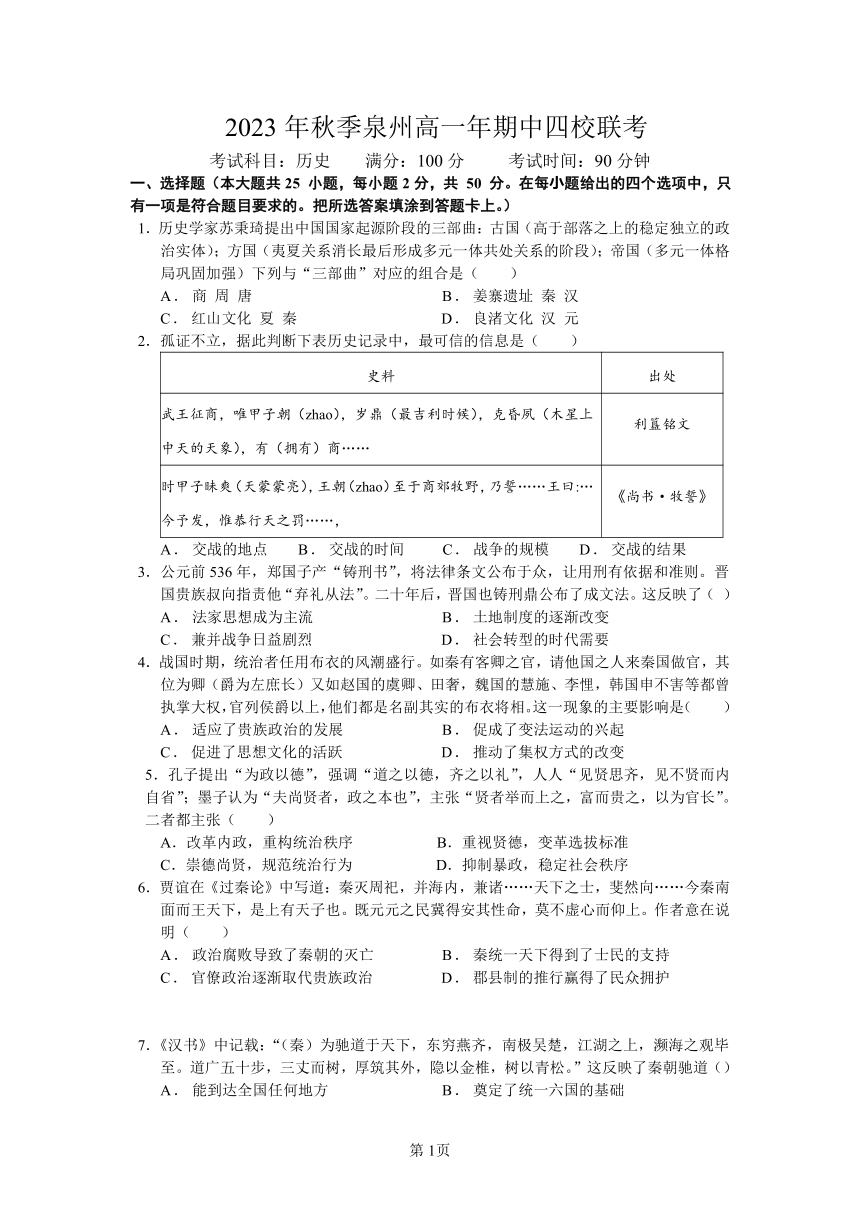

一、选择题(本大题共25 小题,每小题2分,共 50 分。在每 题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。把所选答案填涂到答题卡上。)

1.历史学家苏秉琦提出中国国家起源阶段的三部曲:古国(高于部落之上的稳定独立的政治实体);方国(夷夏关系消长最后形成多元一体共处关系的阶段);帝国(多元一体格局巩固加强)下列与“三部曲”对应的组合是( )

A.商 周 唐 B.姜寨遗址 秦 汉

C.红山文化 夏 秦 D.良渚文化 汉 元

2.孤证不立,据此判断下表历史记录中,最可信的信息是( )

史料 出处

武王征商,唯甲子朝(zhao),岁鼎(最吉利时候),克昏夙(木星上中天的天象),有(拥有)商…… 利簋铭文

时甲子昧爽(天蒙蒙亮),王朝(zhao)至于商郊牧野,乃誓……王曰:…今予发,惟恭行天之罚……, 《尚书·牧誓》

A.交战的地点 B.交战的时间 C.战争的规模 D.交战的结果

3.公元前536年,郑国子产“铸刑书”,将法律条文公布于众,让用刑有依据和准则。晋国贵族叔向指责他“弃礼从法”。二十年后,晋国也铸刑鼎公布了成文法。这反映了( )

A.法家思想成为主流 B.土地制度的逐渐改变

C.兼并战争日益剧烈 D.社会转型的时代需要

4.战国时期,统治者任用布衣的风潮盛行。如秦有客卿之官,请他国之人来秦国做官,其位为卿(爵为左庶长)又如赵国的虞卿、田奢,魏国的慧施、李悝,韩国申不害等都曾执掌大权,官列侯爵以上,他们都是名副其实的布衣将相。这一现象的主要影响是( )

A.适应了贵族政治的发展 B.促成了变法运动的兴起

C.促进了思想文化的活跃 D.推动了集权方式的改变

5.孔子提出“为政以德”,强调“道之以德,齐之以礼”,人人“见贤思齐,见不贤而内自省”;墨子认为“夫尚贤者,政之本也”,主张“贤者举而上之,富而贵之,以为官长”。二者都主张( )

A.改革内政,重构统治秩序 B.重视贤德,变革选拔标准

C.崇德尚贤,规范统治行为 D.抑制暴政,稳定社会秩序

6.贾谊在《过秦论》中写道:秦灭周祀,并海内,兼诸……天下之士,斐然向……今秦南面而王天下,是上有天子也。既元元之民冀得安其性命,莫不虚心而仰上。作者意在说明( )

A.政治腐败导致了秦朝的灭亡 B.秦统一天下得到了士民的支持

C.官僚政治逐渐取代贵族政治 D.郡县制的推行赢得了民众拥护

7.《汉书》中记载:“(秦)为驰道于天下,东穷燕齐,南极吴楚,江湖之上,濒海之观毕至。道广五十步,三丈而树,厚筑其外,隐以金椎,树以青松。”这反映了秦朝驰道()

A.能到达全国任何地方 B.奠定了统一六国的基础

C.具有统一的修筑标准 D.将湘水和离水连接起来

8.据史书载,中央王朝给边疆少数民族首领及其属官颁赐印绶,始于汉高祖,后历代沿袭。这种赐印( )

A.有意彰显华夷之别 B.利于维护民族团结

C.凸显夷强华弱时局 D.旨在促进边疆开发

9.汉初,盐仍由民间自由生产经营,一些地方势力完全掌控该地区盐的产销,如吴王刘濞“煮海水为盐,以故无赋,国用饶足”。武帝时期,盐的产销模式变为“民制——官收——官运——官销”,且明令禁止百姓私自煮盐。这一变化( )

A.抑制了地方豪强势力 B.便利了老百姓的生活

C.推动了生产力的发展 D.增加了政府财政开支

10.《史记》注最有影响的是“三家注”,即南朝裴驷的《史记集解》、唐司马贞的《史记索隐》和唐张守节的《史记正义》。今有学者认为,除“三家注”外,还应有第四家注,即考古学家的注。该学者意在强调( )

A.《史记》具有真实性和文学性 B.文献价值有赖于当代学者阐释

C.文献必须得到出土文物的印证 D.考古资料有助于探求历史真实

11.十六国时期,大夏国建立者赫连勃勃自称“大禹之后”,北魏建立者鲜卑拓跋氏自称“轩辕之苗裔”,建立北周的鲜卑宇文氏则称“其先出自炎帝神农氏"。他们此举的用意是( )

A.学习汉晋王朝的制度文明 B.追求民族政权的合法正统

C.采用中原模式的国号年号 D.打破夷夏之辨的思想壁垒

12.南朝《宋书》记载:扬州三吴地区“地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥”;荆州“田土肥美”,地跨“南楚之富”;广州粮食交易“多万箱之咏”。据此可知当时()

A.江南经济发展超越北方 B.吴蜀统治者重视发展农业

C.南方经济作物种植广泛 D.南方农业取得了长足进步

13.六朝时,扬州(广陵)屡经战乱,俗称“芜(荒芜)城”。唐中后期,扬州成为江南物产的集散地和中外富商巨贾的荟萃之所,繁荣冠天下,经济地位超过了长安、洛阳。这一变化是因为( )

A.六朝对江南的开发 B.大运河的影响

C.长安和洛阳的衰败 D.海外贸易推动

14.关于下表文献材料的相关记载,主题最为准确的一项是( )

文献材料 材料来源

“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一” 《资治通鉴·唐纪十四》

“贞观十五年,太宗以文成公主妻之,令礼部尚书、江夏郡王道宗主婚,持节送公主于吐蕃” 《旧唐书·列传·吐蕃上》

患难相恤,暴掠不作” 《唐蕃会盟碑》碑文

A.统一多民族国家的进一步发展 B.中外民族关系的交流与融合

C.大一统国家局面得以最终奠定 D.唐代历史演变的兴盛与衰落

15.据史料记载,天宝十三载(754年),全国人口有5280多万,而到广德二年(764年),全国人口只有1690多万。导致这一时期人口锐减的主要原因是( )

A.修建大运河 B.隋末农民起义 C.安史之乱 D.黄巢起义

16.唐代河东薛元超,出身名门望族,却称:“吾不才,富贵过分,然平生有三恨,始不以进士擢第……”当时单纯靠门荫者逐渐减少,即使由荫入仕者,也常通过应试及第来改变身份。这反映了( )

A.科举制成为选官的主要途径 B.科举制受到社会的普遍认可

C.世家大族社会影响逐渐下降 D.科举制有利于寒门子弟入仕

17.“(曹)魏以中书、尚书为主;两晋中书地位更加重要,门下逐渐崛起、与中书分权;南北朝时期,逐渐形成中书、门下、尚书三省,把皇帝下面的最高政务核心(以丞相为首的三公)分割成为决策、审议和执行三个职能比较明确的系统。”三省制的形成,其目的是( )

A.推进民主决策 B.提高行政效率 C.加强中央集权 D.强化君主专制

18.下图所示为唐朝政府控制的户口总数变化情况数据图。为了解决这一变化带来的财政运转困难,唐朝政府采取的主要措施是( )

A.抑制土地兼并 B.改革均田制 C.精简政府机构 D.实行两税法

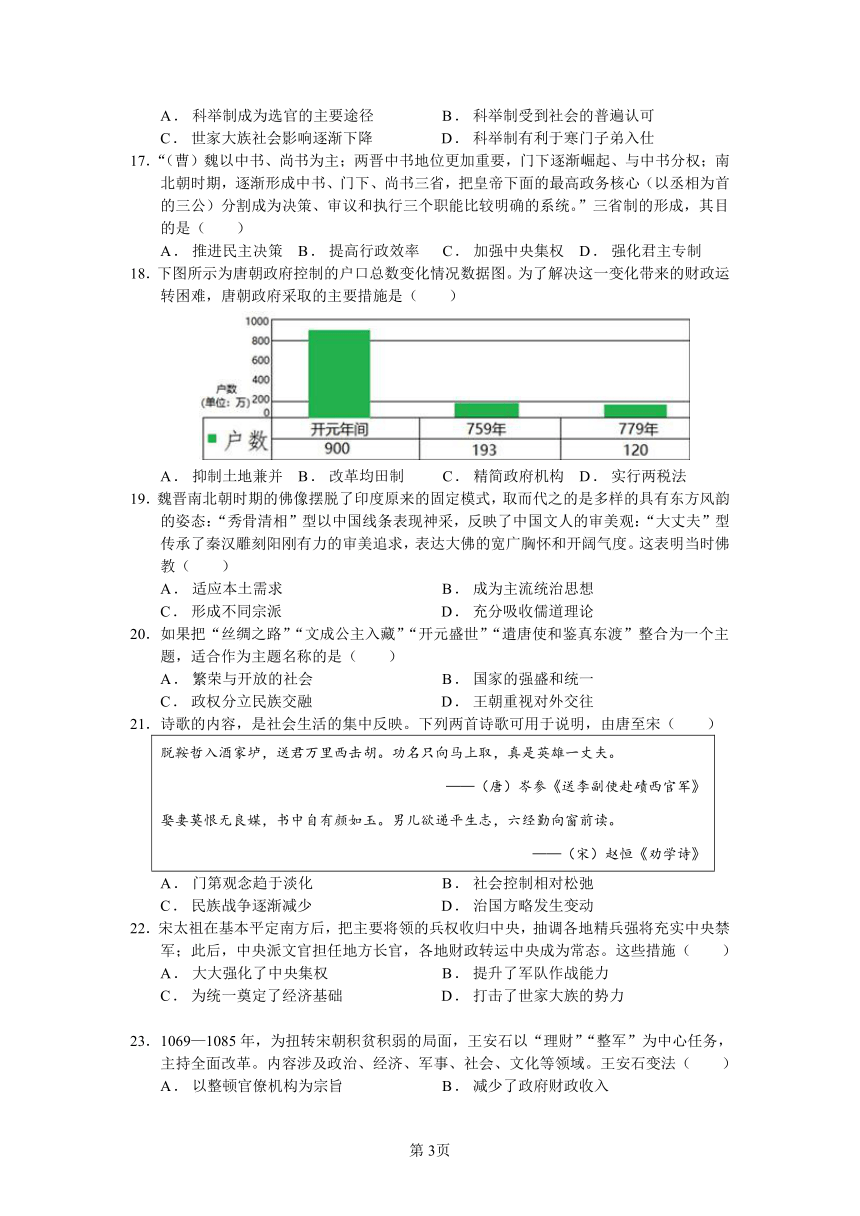

19.魏晋南北朝时期的佛像摆脱了印度原来的固定模式,取而代之的是多样的具有东方风韵的姿态:“秀骨清相”型以中国线条表现神采,反映了中国文人的审美观:“大丈夫”型传承了秦汉雕刻阳刚有力的审美追求,表达大佛的宽广胸怀和开阔气度。这表明当时佛教( )

A.适应本土需求 B.成为主流统治思想

C.形成不同宗派 D.充分吸收儒道理论

20.如果把“丝绸之路”“文成公主入藏”“开元盛世”“遣唐使和鉴真东渡”整合为一个主题,适合作为主题名称的是( )

A.繁荣与开放的社会 B.国家的强盛和统一

C.政权分立民族交融 D.王朝重视对外交往

21.诗歌的内容,是社会生活的集中反映。下列两首诗歌可用于说明,由唐至宋( )

脱鞍哲入酒家垆,送君万里西击胡。功名只向马上取,真是英雄一丈夫。 ——(唐)岑参《送李副使赴碛西官军》 娶妻莫恨无良媒,书中自有颜如玉。男儿欲递平生志,六经勤向窗前读。 ——(宋)赵恒《劝学诗》

A.门第观念趋于淡化 B.社会控制相对松弛

C.民族战争逐渐减少 D.治国方略发生变动

22.宋太祖在基本平定南方后,把主要将领的兵权收归中央,抽调各地精兵强将充实中央禁军;此后,中央派文官担任地方长官,各地财政转运中央成为常态。这些措施( )

A.大大强化了中央集权 B.提升了军队作战能力

C.为统一奠定了经济基础 D.打击了世家大族的势力

23.1069—1085年,为扭转宋朝积贫积弱的局面,王安石以“理财”“整军”为中心任务,主持全面改革。内容涉及政治、经济、军事、社会、文化等领域。王安石变法( )

A.以整顿官僚机构为宗旨 B.减少了政府财政收入

C.加剧统治集团内部分裂 D.以募兵制取代征兵制

24.《辽史》载:“长城以南,多雨多暑,其人耕稼以食,桑麻以衣,宫室以居,城郭以治;大漠之间,多寒多风,畜牧畋(打猎)渔以食,皮毛以衣,转徙随时,车马为家”。该材料可以用来说明( )

A.大一统局面最终形成 B.猛安谋克制势在必行

C.南北面官制的合理性 D.民族融合进一步发展

25.《元史·地理志》记载:“盖岭北、辽阳与甘肃、四川、云南、湖广之边,唐所谓羁縻之州,往往在是,今皆赋役之,比于内地。”这反映了元朝边疆管理呈现的趋向是( )

A.与内地一体化 B.尊重各民族的习俗

C.扩大统治疆域 D.注重继承前朝经验

二、非选择题(本 题有3 题,第26题18分,第27题20分,第28题12分,共50分 。要求:把答案写到答题卡上。)

26.(18分)多元起源的中华民族,几千年来不断向一体化迈进,民族交往交流交融伴随

着多种形式,成为历史发展的主流。阅读下列材料,回答问题。

材料一

魏晋南北朝时期人口的流动,既有居住在边地的少数民族向中原地区流徙, 也有中原地区的汉族人口纷纷外迁。史书中关于“百官流亡者十八九”和“中州士女避乱江左者十六七”的记载很多。十六国以来,许多少数民族在中原与汉族杂居, 一遇变乱, 同样成为流动人口。波澜壮阔的人口大流动,从短时态来看是加剧了社会动乱,但它也对社会的久远进步,开辟了道路。

——摘编自曹文柱等《乾坤众生》

材料二

从官军干部检之,高仙芝、王思礼均为高丽人,哥舒翰,突骑施人,与郭子仪齐名的李光弼,契丹人。

——岑仲勉《隋唐史》

材料三

为了正确地引导和管理互市活动,保障正常、公正的贸易秩序,唐政府专门设置了“互市监”, “掌诸蕃交易之事”。唐朝的最高学府“国子学”允许少数民族首领子弟入学就读。地方上,郡学招收少数民族子弟入学,由官府提供“禀给”。

——摘编自杨华双《唐朝开明民族政策述略》

(1)据材料一,举出魏晋南北朝时期人口迁徙的两种类型,并概括其主要原因。(6分)

(2)据材料一并结合所学知识,分析魏晋南北朝时期人口流动的影响。(6分)

(3)据材料二、三并结合所学知识,分析唐朝开明民族政策的具体表现及其意义。(6分)

27.(20分)征收赋税是古代中国宏观管理经济的重要手段。阅读材料,完成下列要求。

材料一

(北魏孝文帝)太和九年诏曰:“今遣使者循行州郡,与牧守均给天下之田,劝课农桑,兴富民之本。其制,男夫十五以上,受露田四十亩,妇人二十亩。民年及课则受田,老免及身没则还田。诸桑田不在还受之限,……唐时犹沿之。”

——顾炎武《日知录》

材料二

(唐初)赋役之法:每丁岁人租粟二石。调则随乡土所产,绫绢絁各二丈,布加五分之一。输绫绢者,兼调绵三两;输布者,麻三斤。凡丁,岁役二旬,若不役,则收其庸,每日三尺。

(唐中后期)凡百役之费,一钱之敛。户无主客,以见居为薄,人无丁中,以贫富为差,不居处而行商者,在所郡县,税三十之一。居人之税,秋夏两征之。

——《旧唐书·食货志上》

材料三

明朝后期,张居正在全国推行一条鞭法。一条鞭法实行赋役合并、一概折银,即不但赋税折银征收,而且役也改由丁、田共同承担,折成银两,统一征收。政府所需的役,由政府从税银中拿出一部分统一雇人。一条鞭法是中国赋役制度上的重大变革。

——摘编自《选择性必修1 国家制度与社会治理》(人民教育出版社)

(1)根据材料一,概括北魏均田制的内容。结合所学,写出北魏与之配套的赋税制度。(6分)

(2)根据材料二,指出两种赋税制度征税标准发生的变化。结合所学,说明唐朝中后期赋税制度变化的原因。(8分)

根据材料二、三,结合所学,概述唐朝到明朝赋税制度的演变趋势?(6分)

28.(12分)历史犹如色彩斑斓的万花筒,不同的历史时期呈现不同的时代特征。下表是中信出版社《新编中国史》(共六册)将中国历史做了如下分期。

时期 特征

秦汉 帝国的成立

魏晋南北朝 分裂与融合的时代

隋唐 世界帝国开明开放

宋 文治昌盛武功弱势

明 多重性格的时代

中国近代史 危局与变革

请任选一个时期,结合所学知识,围绕其时代特征(认可、修改或补充上述表格中的特征均可),拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行阐述。(要求:论题明确,持论有据,逻辑清晰。)

高一年期中联考历史答案

一、选择题

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 C B D D C B C B A D

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 B D B A C C D D A A

题号 21 22 23 24 25

答案 D A C C A

二、非选择题

26.【答案】(18分)

(1)类型:边地少数民族向中原迁徙;中原汉族外迁(南迁)。(4分)

原因:躲避战乱 。( 2 分 )

(2)影响:推动了中国社会的长远发展;加速了南方的开发;促进了民族的交融; 为国家统一及隋唐盛世的出现创造了条件。(4分,任答三点得4分)当时在短 时期内加剧了社会动乱。(2分)

(3)表现:重用少数民族将领;设置贸易机构;落实教育优待政策。(3分)

意义:促进了少数民族经济文化发展和社会进步;丰富了唐朝的经济文化生活, 有利于社会稳定和边疆开发;有利于统一多民族国家的巩固发展,增强了民族 凝聚力。(3分)

27.【答案】(20分)

(1)内容:十五岁以上男子授露田四十亩,女子二十亩,死后归还国家;

男子授桑田二十亩,死后无需归还。(4分)

制度:租调制。(2分)

(2)变化:从以人丁为主到以财产为主。(2分)

原因:土地买卖和兼并之风盛行,均田制无法推行;租庸调制无法推行,国家财政紧张;国家户口不实;贫富差距大;农民赋税沉重,阶级矛盾激化。(任答3点给6分)

(3)趋势:征税标准逐渐转向土地和财产;由实物地租转向货币地租;税收名目逐渐简化。(6分,每点2分)

28.【答案】

示例

示例一:

论题:魏晋南北朝时期在分裂动荡中孕育着统一的因素(2分)

论述:魏晋南北朝上承大一统的秦汉,下启开放开明的隋唐,在近四百年的分裂与动乱中,分裂的表象之下,涌动着有利于统一的因素。

魏晋是大一统的削弱时期。政治上,南北政权分裂,政权更迭频繁,战乱不断,人民流离失所,大量中原人口南迁。门阀士族崛起,九品中正制强化士族对权力的世袭支配。思想上,佛教传入道教兴起,儒学受到冲击,在这一背景下皇权下移,大一统的专制主义中央集权国家局面陷入低谷。

魏晋南北朝又是民族大融合的时期。一方面,匈奴、鲜卑、羌等北方少数民族与汉族在纷争中交往融合,北方少数民族政权积极推进汉化政策,加强了民族交融和对中原文化的认同。另一方面,中原人口大量南迁,出现南北方民族大融合的趋势,南北经济发展不平衡的状况逐步缩小。(8分)

综上所述,魏晋南北朝是大分裂大动荡大融合的时代,长期战乱人民渴望统一,民族交融、南方经济开发、北方几次局部统一和两晋短暂统一等因素,为隋唐的大一统奠定了基础。(2分)

示例二:

论题:秦汉是统一多民族封建国家的形成和巩固时期

论述:统一是中国历史发展的主流,秦汉在政治、经济、文化、疆域上的“大一统”措施,推动统一多民族国家的形成与发展。

政治上:秦以皇帝制度为核心,废分封行郡县,建立一整套的选官、监察、考核制度,正式创立了专制主义中央集权制。汉承秦制,不断加以完善,设立中朝,加强皇权。实行推恩令,派遣刺史,加强中央集权。

疆域上:秦的统一,建立起幅员辽阔的国家,空前统一的封建国家促进了各民族交流交融,推动统一多民族国家局面的形成。汉武帝开拓边疆,北击匈奴、沟通西域、设置西域都护府等,巩固统一的多民族国家。

经济文化上,秦汉时期是倡导国家经济文化大一统的重要时期,秦焚书坑儒、统一文字、统一度量衡,汉代盐铁官营、改革币制,思想上“罢黜百家独尊儒术”,儒学成为中国传统文化的主流,使得专制“大一统”思想成为一种主流意识形态。

综上所述,秦汉时期的政治体制、经济形式和文化格局上坚持“大一统”原则,建立和巩固了专制主义中央集权制度,对后世产生深远影响。

第1页

考试科目:历史 满分:100分 考试时间:90分钟

一、选择题(本大题共25 小题,每小题2分,共 50 分。在每 题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。把所选答案填涂到答题卡上。)

1.历史学家苏秉琦提出中国国家起源阶段的三部曲:古国(高于部落之上的稳定独立的政治实体);方国(夷夏关系消长最后形成多元一体共处关系的阶段);帝国(多元一体格局巩固加强)下列与“三部曲”对应的组合是( )

A.商 周 唐 B.姜寨遗址 秦 汉

C.红山文化 夏 秦 D.良渚文化 汉 元

2.孤证不立,据此判断下表历史记录中,最可信的信息是( )

史料 出处

武王征商,唯甲子朝(zhao),岁鼎(最吉利时候),克昏夙(木星上中天的天象),有(拥有)商…… 利簋铭文

时甲子昧爽(天蒙蒙亮),王朝(zhao)至于商郊牧野,乃誓……王曰:…今予发,惟恭行天之罚……, 《尚书·牧誓》

A.交战的地点 B.交战的时间 C.战争的规模 D.交战的结果

3.公元前536年,郑国子产“铸刑书”,将法律条文公布于众,让用刑有依据和准则。晋国贵族叔向指责他“弃礼从法”。二十年后,晋国也铸刑鼎公布了成文法。这反映了( )

A.法家思想成为主流 B.土地制度的逐渐改变

C.兼并战争日益剧烈 D.社会转型的时代需要

4.战国时期,统治者任用布衣的风潮盛行。如秦有客卿之官,请他国之人来秦国做官,其位为卿(爵为左庶长)又如赵国的虞卿、田奢,魏国的慧施、李悝,韩国申不害等都曾执掌大权,官列侯爵以上,他们都是名副其实的布衣将相。这一现象的主要影响是( )

A.适应了贵族政治的发展 B.促成了变法运动的兴起

C.促进了思想文化的活跃 D.推动了集权方式的改变

5.孔子提出“为政以德”,强调“道之以德,齐之以礼”,人人“见贤思齐,见不贤而内自省”;墨子认为“夫尚贤者,政之本也”,主张“贤者举而上之,富而贵之,以为官长”。二者都主张( )

A.改革内政,重构统治秩序 B.重视贤德,变革选拔标准

C.崇德尚贤,规范统治行为 D.抑制暴政,稳定社会秩序

6.贾谊在《过秦论》中写道:秦灭周祀,并海内,兼诸……天下之士,斐然向……今秦南面而王天下,是上有天子也。既元元之民冀得安其性命,莫不虚心而仰上。作者意在说明( )

A.政治腐败导致了秦朝的灭亡 B.秦统一天下得到了士民的支持

C.官僚政治逐渐取代贵族政治 D.郡县制的推行赢得了民众拥护

7.《汉书》中记载:“(秦)为驰道于天下,东穷燕齐,南极吴楚,江湖之上,濒海之观毕至。道广五十步,三丈而树,厚筑其外,隐以金椎,树以青松。”这反映了秦朝驰道()

A.能到达全国任何地方 B.奠定了统一六国的基础

C.具有统一的修筑标准 D.将湘水和离水连接起来

8.据史书载,中央王朝给边疆少数民族首领及其属官颁赐印绶,始于汉高祖,后历代沿袭。这种赐印( )

A.有意彰显华夷之别 B.利于维护民族团结

C.凸显夷强华弱时局 D.旨在促进边疆开发

9.汉初,盐仍由民间自由生产经营,一些地方势力完全掌控该地区盐的产销,如吴王刘濞“煮海水为盐,以故无赋,国用饶足”。武帝时期,盐的产销模式变为“民制——官收——官运——官销”,且明令禁止百姓私自煮盐。这一变化( )

A.抑制了地方豪强势力 B.便利了老百姓的生活

C.推动了生产力的发展 D.增加了政府财政开支

10.《史记》注最有影响的是“三家注”,即南朝裴驷的《史记集解》、唐司马贞的《史记索隐》和唐张守节的《史记正义》。今有学者认为,除“三家注”外,还应有第四家注,即考古学家的注。该学者意在强调( )

A.《史记》具有真实性和文学性 B.文献价值有赖于当代学者阐释

C.文献必须得到出土文物的印证 D.考古资料有助于探求历史真实

11.十六国时期,大夏国建立者赫连勃勃自称“大禹之后”,北魏建立者鲜卑拓跋氏自称“轩辕之苗裔”,建立北周的鲜卑宇文氏则称“其先出自炎帝神农氏"。他们此举的用意是( )

A.学习汉晋王朝的制度文明 B.追求民族政权的合法正统

C.采用中原模式的国号年号 D.打破夷夏之辨的思想壁垒

12.南朝《宋书》记载:扬州三吴地区“地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥”;荆州“田土肥美”,地跨“南楚之富”;广州粮食交易“多万箱之咏”。据此可知当时()

A.江南经济发展超越北方 B.吴蜀统治者重视发展农业

C.南方经济作物种植广泛 D.南方农业取得了长足进步

13.六朝时,扬州(广陵)屡经战乱,俗称“芜(荒芜)城”。唐中后期,扬州成为江南物产的集散地和中外富商巨贾的荟萃之所,繁荣冠天下,经济地位超过了长安、洛阳。这一变化是因为( )

A.六朝对江南的开发 B.大运河的影响

C.长安和洛阳的衰败 D.海外贸易推动

14.关于下表文献材料的相关记载,主题最为准确的一项是( )

文献材料 材料来源

“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一” 《资治通鉴·唐纪十四》

“贞观十五年,太宗以文成公主妻之,令礼部尚书、江夏郡王道宗主婚,持节送公主于吐蕃” 《旧唐书·列传·吐蕃上》

患难相恤,暴掠不作” 《唐蕃会盟碑》碑文

A.统一多民族国家的进一步发展 B.中外民族关系的交流与融合

C.大一统国家局面得以最终奠定 D.唐代历史演变的兴盛与衰落

15.据史料记载,天宝十三载(754年),全国人口有5280多万,而到广德二年(764年),全国人口只有1690多万。导致这一时期人口锐减的主要原因是( )

A.修建大运河 B.隋末农民起义 C.安史之乱 D.黄巢起义

16.唐代河东薛元超,出身名门望族,却称:“吾不才,富贵过分,然平生有三恨,始不以进士擢第……”当时单纯靠门荫者逐渐减少,即使由荫入仕者,也常通过应试及第来改变身份。这反映了( )

A.科举制成为选官的主要途径 B.科举制受到社会的普遍认可

C.世家大族社会影响逐渐下降 D.科举制有利于寒门子弟入仕

17.“(曹)魏以中书、尚书为主;两晋中书地位更加重要,门下逐渐崛起、与中书分权;南北朝时期,逐渐形成中书、门下、尚书三省,把皇帝下面的最高政务核心(以丞相为首的三公)分割成为决策、审议和执行三个职能比较明确的系统。”三省制的形成,其目的是( )

A.推进民主决策 B.提高行政效率 C.加强中央集权 D.强化君主专制

18.下图所示为唐朝政府控制的户口总数变化情况数据图。为了解决这一变化带来的财政运转困难,唐朝政府采取的主要措施是( )

A.抑制土地兼并 B.改革均田制 C.精简政府机构 D.实行两税法

19.魏晋南北朝时期的佛像摆脱了印度原来的固定模式,取而代之的是多样的具有东方风韵的姿态:“秀骨清相”型以中国线条表现神采,反映了中国文人的审美观:“大丈夫”型传承了秦汉雕刻阳刚有力的审美追求,表达大佛的宽广胸怀和开阔气度。这表明当时佛教( )

A.适应本土需求 B.成为主流统治思想

C.形成不同宗派 D.充分吸收儒道理论

20.如果把“丝绸之路”“文成公主入藏”“开元盛世”“遣唐使和鉴真东渡”整合为一个主题,适合作为主题名称的是( )

A.繁荣与开放的社会 B.国家的强盛和统一

C.政权分立民族交融 D.王朝重视对外交往

21.诗歌的内容,是社会生活的集中反映。下列两首诗歌可用于说明,由唐至宋( )

脱鞍哲入酒家垆,送君万里西击胡。功名只向马上取,真是英雄一丈夫。 ——(唐)岑参《送李副使赴碛西官军》 娶妻莫恨无良媒,书中自有颜如玉。男儿欲递平生志,六经勤向窗前读。 ——(宋)赵恒《劝学诗》

A.门第观念趋于淡化 B.社会控制相对松弛

C.民族战争逐渐减少 D.治国方略发生变动

22.宋太祖在基本平定南方后,把主要将领的兵权收归中央,抽调各地精兵强将充实中央禁军;此后,中央派文官担任地方长官,各地财政转运中央成为常态。这些措施( )

A.大大强化了中央集权 B.提升了军队作战能力

C.为统一奠定了经济基础 D.打击了世家大族的势力

23.1069—1085年,为扭转宋朝积贫积弱的局面,王安石以“理财”“整军”为中心任务,主持全面改革。内容涉及政治、经济、军事、社会、文化等领域。王安石变法( )

A.以整顿官僚机构为宗旨 B.减少了政府财政收入

C.加剧统治集团内部分裂 D.以募兵制取代征兵制

24.《辽史》载:“长城以南,多雨多暑,其人耕稼以食,桑麻以衣,宫室以居,城郭以治;大漠之间,多寒多风,畜牧畋(打猎)渔以食,皮毛以衣,转徙随时,车马为家”。该材料可以用来说明( )

A.大一统局面最终形成 B.猛安谋克制势在必行

C.南北面官制的合理性 D.民族融合进一步发展

25.《元史·地理志》记载:“盖岭北、辽阳与甘肃、四川、云南、湖广之边,唐所谓羁縻之州,往往在是,今皆赋役之,比于内地。”这反映了元朝边疆管理呈现的趋向是( )

A.与内地一体化 B.尊重各民族的习俗

C.扩大统治疆域 D.注重继承前朝经验

二、非选择题(本 题有3 题,第26题18分,第27题20分,第28题12分,共50分 。要求:把答案写到答题卡上。)

26.(18分)多元起源的中华民族,几千年来不断向一体化迈进,民族交往交流交融伴随

着多种形式,成为历史发展的主流。阅读下列材料,回答问题。

材料一

魏晋南北朝时期人口的流动,既有居住在边地的少数民族向中原地区流徙, 也有中原地区的汉族人口纷纷外迁。史书中关于“百官流亡者十八九”和“中州士女避乱江左者十六七”的记载很多。十六国以来,许多少数民族在中原与汉族杂居, 一遇变乱, 同样成为流动人口。波澜壮阔的人口大流动,从短时态来看是加剧了社会动乱,但它也对社会的久远进步,开辟了道路。

——摘编自曹文柱等《乾坤众生》

材料二

从官军干部检之,高仙芝、王思礼均为高丽人,哥舒翰,突骑施人,与郭子仪齐名的李光弼,契丹人。

——岑仲勉《隋唐史》

材料三

为了正确地引导和管理互市活动,保障正常、公正的贸易秩序,唐政府专门设置了“互市监”, “掌诸蕃交易之事”。唐朝的最高学府“国子学”允许少数民族首领子弟入学就读。地方上,郡学招收少数民族子弟入学,由官府提供“禀给”。

——摘编自杨华双《唐朝开明民族政策述略》

(1)据材料一,举出魏晋南北朝时期人口迁徙的两种类型,并概括其主要原因。(6分)

(2)据材料一并结合所学知识,分析魏晋南北朝时期人口流动的影响。(6分)

(3)据材料二、三并结合所学知识,分析唐朝开明民族政策的具体表现及其意义。(6分)

27.(20分)征收赋税是古代中国宏观管理经济的重要手段。阅读材料,完成下列要求。

材料一

(北魏孝文帝)太和九年诏曰:“今遣使者循行州郡,与牧守均给天下之田,劝课农桑,兴富民之本。其制,男夫十五以上,受露田四十亩,妇人二十亩。民年及课则受田,老免及身没则还田。诸桑田不在还受之限,……唐时犹沿之。”

——顾炎武《日知录》

材料二

(唐初)赋役之法:每丁岁人租粟二石。调则随乡土所产,绫绢絁各二丈,布加五分之一。输绫绢者,兼调绵三两;输布者,麻三斤。凡丁,岁役二旬,若不役,则收其庸,每日三尺。

(唐中后期)凡百役之费,一钱之敛。户无主客,以见居为薄,人无丁中,以贫富为差,不居处而行商者,在所郡县,税三十之一。居人之税,秋夏两征之。

——《旧唐书·食货志上》

材料三

明朝后期,张居正在全国推行一条鞭法。一条鞭法实行赋役合并、一概折银,即不但赋税折银征收,而且役也改由丁、田共同承担,折成银两,统一征收。政府所需的役,由政府从税银中拿出一部分统一雇人。一条鞭法是中国赋役制度上的重大变革。

——摘编自《选择性必修1 国家制度与社会治理》(人民教育出版社)

(1)根据材料一,概括北魏均田制的内容。结合所学,写出北魏与之配套的赋税制度。(6分)

(2)根据材料二,指出两种赋税制度征税标准发生的变化。结合所学,说明唐朝中后期赋税制度变化的原因。(8分)

根据材料二、三,结合所学,概述唐朝到明朝赋税制度的演变趋势?(6分)

28.(12分)历史犹如色彩斑斓的万花筒,不同的历史时期呈现不同的时代特征。下表是中信出版社《新编中国史》(共六册)将中国历史做了如下分期。

时期 特征

秦汉 帝国的成立

魏晋南北朝 分裂与融合的时代

隋唐 世界帝国开明开放

宋 文治昌盛武功弱势

明 多重性格的时代

中国近代史 危局与变革

请任选一个时期,结合所学知识,围绕其时代特征(认可、修改或补充上述表格中的特征均可),拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行阐述。(要求:论题明确,持论有据,逻辑清晰。)

高一年期中联考历史答案

一、选择题

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 C B D D C B C B A D

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 B D B A C C D D A A

题号 21 22 23 24 25

答案 D A C C A

二、非选择题

26.【答案】(18分)

(1)类型:边地少数民族向中原迁徙;中原汉族外迁(南迁)。(4分)

原因:躲避战乱 。( 2 分 )

(2)影响:推动了中国社会的长远发展;加速了南方的开发;促进了民族的交融; 为国家统一及隋唐盛世的出现创造了条件。(4分,任答三点得4分)当时在短 时期内加剧了社会动乱。(2分)

(3)表现:重用少数民族将领;设置贸易机构;落实教育优待政策。(3分)

意义:促进了少数民族经济文化发展和社会进步;丰富了唐朝的经济文化生活, 有利于社会稳定和边疆开发;有利于统一多民族国家的巩固发展,增强了民族 凝聚力。(3分)

27.【答案】(20分)

(1)内容:十五岁以上男子授露田四十亩,女子二十亩,死后归还国家;

男子授桑田二十亩,死后无需归还。(4分)

制度:租调制。(2分)

(2)变化:从以人丁为主到以财产为主。(2分)

原因:土地买卖和兼并之风盛行,均田制无法推行;租庸调制无法推行,国家财政紧张;国家户口不实;贫富差距大;农民赋税沉重,阶级矛盾激化。(任答3点给6分)

(3)趋势:征税标准逐渐转向土地和财产;由实物地租转向货币地租;税收名目逐渐简化。(6分,每点2分)

28.【答案】

示例

示例一:

论题:魏晋南北朝时期在分裂动荡中孕育着统一的因素(2分)

论述:魏晋南北朝上承大一统的秦汉,下启开放开明的隋唐,在近四百年的分裂与动乱中,分裂的表象之下,涌动着有利于统一的因素。

魏晋是大一统的削弱时期。政治上,南北政权分裂,政权更迭频繁,战乱不断,人民流离失所,大量中原人口南迁。门阀士族崛起,九品中正制强化士族对权力的世袭支配。思想上,佛教传入道教兴起,儒学受到冲击,在这一背景下皇权下移,大一统的专制主义中央集权国家局面陷入低谷。

魏晋南北朝又是民族大融合的时期。一方面,匈奴、鲜卑、羌等北方少数民族与汉族在纷争中交往融合,北方少数民族政权积极推进汉化政策,加强了民族交融和对中原文化的认同。另一方面,中原人口大量南迁,出现南北方民族大融合的趋势,南北经济发展不平衡的状况逐步缩小。(8分)

综上所述,魏晋南北朝是大分裂大动荡大融合的时代,长期战乱人民渴望统一,民族交融、南方经济开发、北方几次局部统一和两晋短暂统一等因素,为隋唐的大一统奠定了基础。(2分)

示例二:

论题:秦汉是统一多民族封建国家的形成和巩固时期

论述:统一是中国历史发展的主流,秦汉在政治、经济、文化、疆域上的“大一统”措施,推动统一多民族国家的形成与发展。

政治上:秦以皇帝制度为核心,废分封行郡县,建立一整套的选官、监察、考核制度,正式创立了专制主义中央集权制。汉承秦制,不断加以完善,设立中朝,加强皇权。实行推恩令,派遣刺史,加强中央集权。

疆域上:秦的统一,建立起幅员辽阔的国家,空前统一的封建国家促进了各民族交流交融,推动统一多民族国家局面的形成。汉武帝开拓边疆,北击匈奴、沟通西域、设置西域都护府等,巩固统一的多民族国家。

经济文化上,秦汉时期是倡导国家经济文化大一统的重要时期,秦焚书坑儒、统一文字、统一度量衡,汉代盐铁官营、改革币制,思想上“罢黜百家独尊儒术”,儒学成为中国传统文化的主流,使得专制“大一统”思想成为一种主流意识形态。

综上所述,秦汉时期的政治体制、经济形式和文化格局上坚持“大一统”原则,建立和巩固了专制主义中央集权制度,对后世产生深远影响。

第1页

同课章节目录