18 中国人失掉自信力了吗 3课时课件(共45张PPT)

文档属性

| 名称 | 18 中国人失掉自信力了吗 3课时课件(共45张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 11.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-11-20 07:51:11 | ||

图片预览

文档简介

(共45张PPT)

看地底下的“中国脊梁”

中国人失掉自信力了吗

中国人失掉自信力了吗

第一课时

学习目标

1.联系时代背景,了解文章批驳的观点,准确把握作者观点。

2.了解驳论文的有关知识,学习本文直接反驳和间接反驳相结合的方法。

新课导入

毛泽东曾评价鲁迅:“鲁迅的骨头是最硬的,他没有丝毫的奴颜和媚骨,这是殖民地和半殖民地人民最宝贵的性格。鲁迅是在文化战线上,代表全民族的大多数,向着敌人冲锋陷阵的最正确、最勇敢、最坚决、最忠诚、最热忱的空前的民族英雄。”。先生的杂文是最能体现他文章的“匕首”之功的。

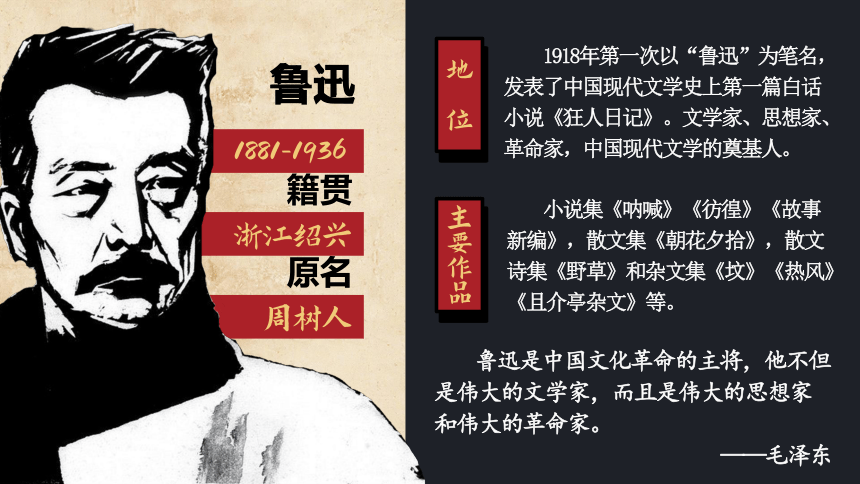

鲁迅

鲁迅是中国文化革命的主将,他不但是伟大的文学家,而且是伟大的思想家和伟大的革命家。

——毛泽东

1918年第一次以“鲁迅”为笔名,发表了中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》。文学家、思想家、革命家,中国现代文学的奠基人。

小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》和杂文集《坟》《热风》《且介亭杂文》等。

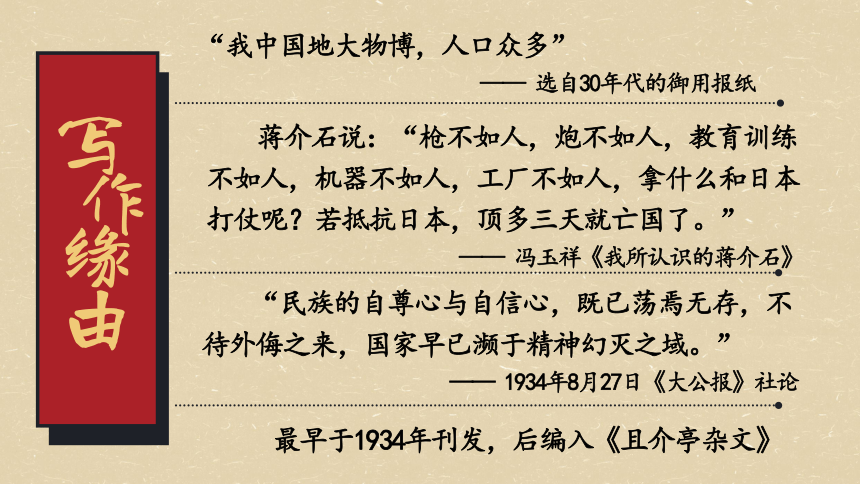

写作缘由

“我中国地大物博,人口众多”

—— 选自30年代的御用报纸

蒋介石说:“枪不如人,炮不如人,教育训练不如人,机器不如人,工厂不如人,拿什么和日本打仗呢?若抵抗日本,顶多三天就亡国了。”

—— 冯玉祥《我所认识的蒋介石》

“民族的自尊心与自信心,既已荡焉无存,不待外侮之来,国家早已濒于精神幻灭之域。”

—— 1934年8月27日《大公报》社论

最早于1934年刊发,后编入《且介亭杂文》

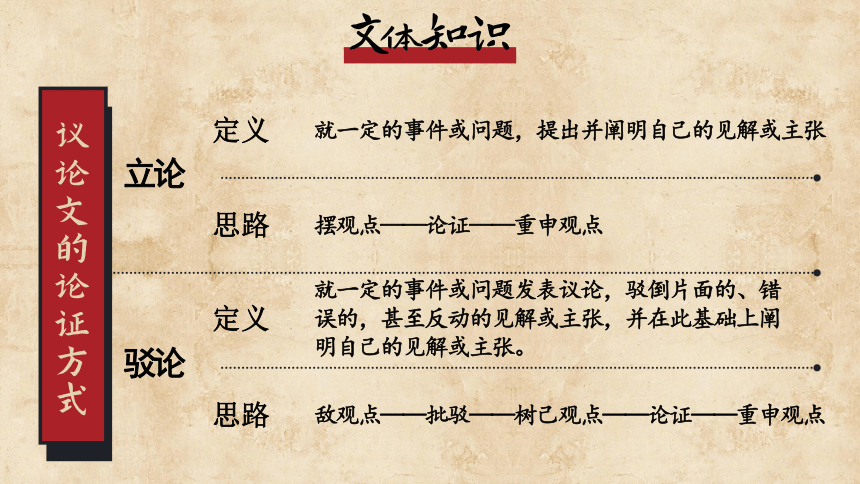

文体知识

立论

驳论

定义

思路

定义

思路

就一定的事件或问题,提出并阐明自己的见解或主张

摆观点——论证——重申观点

就一定的事件或问题发表议论,驳倒片面的、错误的,甚至反动的见解或主张,并在此基础上阐明自己的见解或主张。

敌观点——批驳——树己观点——论证——重申观点

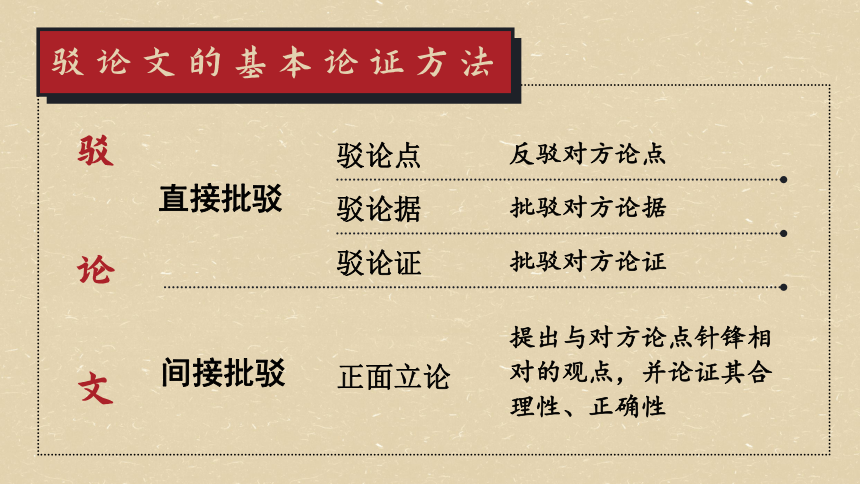

正面立论

提出与对方论点针锋相对的观点,并论证其合理性、正确性

间接批驳

驳论点

反驳对方论点

驳论据

批驳对方论据

驳论证

批驳对方论证

直接批驳

搽

玄虚

渺茫

麻醉

摧残

诓骗

怀古伤今

埋头骨干

舍身求法

前仆后继

自欺欺人

不足为据

省悟

脊梁

诬蔑

脂粉

字词学习

chá

xuán

miǎo

cuī

kuānɡ

pū

jù

xǐnɡ

jǐ

miè

zhī

注意读第二声。搽粉、搽碘酒。

与言语有关,故左边为“讠”。

注意“脊”读第三声。

从公开的文字上看起来:两年以前,我们总自夸着“地大物博”,是事实;不久就不再自夸了,只希望着国联,也是事实;现在是既不夸自己,也不信国联,改为一味求神拜佛,怀古伤今了——却也是事实。

怀念古代,哀叹现在。表示对现状不满的怀旧思绪。文中指一种落寞、悲观的情绪。

怀

古

伤

今

我们从古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人,……虽是等于为帝王将相作家谱的所谓“正史”,也往往掩不住他们的光耀,这就是中国的脊梁。

形容专心致志,卖力地工作。

埋

头

苦

干

要论中国人,必须不被搽在表面的自欺欺人的脂粉所诓骗,却看看他的筋骨和脊梁。自信力的有无,状元宰相的文章是不足为据的,要自己去看地底下。

用自己都难以置信的话或手法来欺骗别人,既欺骗自己也欺骗别人。

贬义词

自

欺

欺

人

自信力的有无,状元宰相的文章是不足为据的,要自己去看地底下。

足:够得上;据:证据。不能作为依据。

不

足

为

据

中国人失掉自信力了吗

中国人失掉自信力了吗

感知文本

文章思路

树靶子(第1、2段)

中国人失掉自信力了。

驳敌论(第3-5段)

失掉了“他信力”,发展着“自欺力”。

立己论(第6-8段)

我们有并不失掉自信力的中国人在。

作结论(第9段)

自信力的有无,状元宰相的文章是不足为据的,要自己去看地底下。

1.驳论文首先要列出对方的观点,这叫“竖靶子”,请大家阅读课文,找到对方的观点句,也找一找作者的观点句。

梳理思路

对方观点:中国人失掉了自信力了。

作者观点:我们有并不失掉自信力的中国人在。

2.作者是如何引出对方观点的?

(请阅读第1段)

梳理思路

从“于是”一词可以看出,第1段列出的是对方的论据。分别是自夸“地大物博”,只希望国联,一味求神拜佛。简言之,信“地”,信“物”,信“国联”,信神佛。两者的关系是论据与观点的关系。

3.如何看出作者所列对方的论据是真实的呢?从哪些词语可以看出。

梳理思路

“从公开的文字上看”和三个“事实”,强调作者所列对方的三个论据都是众所周知的事实。 鲁迅的杂文是投向黑暗势力的一把有力的武器,充满了批判、战斗的激情,用他自己的话说,就是: 杂文必须是匕首,是投枪,能和读者一同杀出一条生存的血路的东西。

体现鲁迅精神的诗句:

拓展延伸

1.横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。

2.我吃的是草,挤出来的是牛奶、血。

3.有的人活着,他已经死了;有的人死了,他还活着。

布置作业

必做作业:

1.绘制本课论证思路结构图。

2.整理驳论文的常识。

选做作业:

积累本课字词、成语、作者简介、驳论文文体知识。

中国人失掉自信力了吗

中国人失掉自信力了吗

第二课时

学习目标

1.揣摩品味语句,体会泼辣、犀利、有力,讽刺意味强,感彩浓的语言特点。

2.体会鲁迅先生的忧患意识和爱国主义感情,弘扬爱国主义精神,增强民族自信心、自豪感。

1.本文以问句做题目有哪些好处?

小组合作,探讨问题

这个问句聚焦了当时社会的热点问题,能够引起读者的思考和阅读兴趣;它以问句的形式出现,悬而不论,十分巧妙;它既有对错误论调的反诘,又有对自己观点的自信,也包含投向大众的关切询问,这样的标题内涵十分丰富。

2.作者既然认为对方的观点是错误的,为什么还要一再承认对方说的都是“事实”?

梳理思路

首先承认对方说的是事实,但通过分析事实后,发现对方要说的其实不是自信力的问题,失掉的是“他信力”,因此对方的论据不能证明其论点,作者抓住对方论点和论据的脱 节来直接反驳,揭示其论证的错误。这样,对方的观点就不存在了。

3.文中的“他信力”“自欺力”分别指什么?运用了什么修辞手法?有什么作用?

梳理思路

“他信力”:信地,信物,信国联,都没有相信过自己。对国联失望,失掉的就是“他信力”。“自欺力”:求神拜佛,麻醉自己。一味求神拜佛,发展的是“自欺力”。

作用:运用了仿词的修辞手法,增添了讽刺的效果,生动地刻画了悲观论者仰人鼻息,自欺欺人的丑恶形象。

4.“‘自欺’也并非现在的新东西,现在只不过日见其明显,笼罩了一切罢了。然而,在这笼罩之下,我们有并不失掉自信力的中国人在。”分析这段话在文中的作用。

梳理思路

“笼罩”一词在这里用得十分准确、形象,生动地描绘了这种思潮像毒雾一样禁锢着人们的头脑,并蔓延到了各个领域。“然而”一词表示转折,满腔热情地歌颂了“在这笼罩之下,我们有并不失掉自信力的中国人在”,由直接反驳转向正面立论,提出论点。

(二)研读课文,思维提升

驳论文的反驳方式:

(1)先破后立

对敌论先加以批判驳斥,然后在此基础上再表明自己的观点,这就是先破后立。“破”“立”是论证中难以避免的环节,只有“破”“立”得当,才能观点清晰,旗帜鲜明。

(二)研读课文,思维提升

(2)以矛攻盾

在论证过程中,努力捕捉敌论的漏洞、矛盾,适当加以分析引申,使敌论看一场用自己的“矛”去攻击自己的“盾”,自己打自己耳光的对台戏,从而陷入窘困的境地,暴露谬误的实质,这就是以矛攻盾。

这种方法可以通过揭露敌论论据的谬误,及揭示论据中的自相矛盾之处来打开批驳的“缺口”,也可以通过揭露敌论中论点与论据间缺乏必然联系,来说明其论点的不可信。

(二)研读课文,思维提升

(3)引申归谬

通过引申把对方论点中的错误加以合理地“放大”,合乎逻辑地“扩展”,将其推向极端,以彻底暴露其论述的谬误、荒唐,从而将对方逼入自相矛盾、破绽百出的境地,无法辩驳,难以解脱,只能不攻自破,束手认输,这就是引申归谬。

鲁迅提出的“要自己去看”,有何深意?这对我们今天观察社会有何价值?

拓展延伸

中国历代统治者为了“愚民”,惯用“以假盖真”伎俩:正史—为帝王将相作家谱,掩盖“中国脊梁”的光辉;现代统治者—“摧残 ”“抹杀”战斗着的革命者。

在各种思潮泛滥的今天,我们特别需要那种鲁迅式的特立独行的心力、智慧和洞察力,从而拨开迷雾,把握真实。

面对精神幻灭的论调,鲁迅先生大声呼喊:我们自古以来就有中国的脊梁!这无疑是一声惊雷,振奋了民族精神。作为21世纪的建设者,作为祖国的未来和希望,我们应当努力学习,为将来报效祖国,为中华民族的腾飞。

布置作业

必做作业:完成同步练习册课内阅读习题

选做作业:阅读鲁迅《论中国人的国民性》

中国人失掉自信力了吗

中国人失掉自信力了吗

第三课时

学习目标

1.品味和体会本文尖锐犀利,富有战斗性、讽刺性的语言。

2.体会鲁迅先生的忧患意识和爱国主义感情,弘扬爱国主义精神,增强民族自信心、自豪感。

树靶子

于是有人慨叹曰:__________________。

交代时代背景,表明文章为何而写。三个“事实”构成一组排比,富有气势,强调对方的论据是事实,同时也为下文树立了批驳的靶子。

从公开的文字上看起来:两年以前,我们总自夸着“地大物博”,是事实;不久就不再自夸了,只希望着国联,也是事实;现在是既不夸自己,也不信国联,改为一味求神拜佛,怀古伤今了——却也是事实。

树靶子

“总”含有“一向”的意思,形象地写出国民党政府夸耀“地大物博”时扬扬得意的样子;同时,“总”又写出了夸耀者的底气不足,因为夸来夸去只能夸这一样。“只”含有“唯一”的意思,写出国民党政府不相信自己,一副仰人鼻息、抓救命稻草的形象。“一味”含有“死心塌地”的意思,充分体现了国民党政府深陷其中不能自拔,顽固不化的样子。这些副词尖锐泼辣,极富讽刺意味。

2.“总”“只”“一味”三个副词有得很好,好在哪里?

从公开的文字上看起来:两年以前,我们总自夸着“地大物博”,是事实;不久就不再自夸了,只希望着国联,也是事实;现在是既不夸自己,也不信国联,改为一味求神拜佛,怀古伤今了——却也是事实。

要论中国人,必须不被搽在表面的自欺欺人的脂粉所诓骗,却看看他的筋骨和脊梁。自信力的有无,状元宰相的文章是不足为据的,要自己去看地底下。

上文中相呼应的内容:

中国人是否有自信力,不要看那些反动文人发表出来的文章,而要去看那些真正的堪称中国脊梁的人的所作所为。

作结论

3.“自信力的有无,状元宰相的文章是不足为据的,要自己去看地底下”。怎样理解这句话的含义。

(1)要论中国人,必须不被搽在表面的自欺欺人的脂粉所诓骗……

(2)然而,在这笼罩之下,我们有并不失掉自信力的中国人在。

(3)中国人现在是在发展着“自欺力”。

(4)于是有人感叹曰,中国人失掉自信力了。

(5)那也只能说中国人曾以有过“他信力”

作结论

4.说出下面语句中的“中国人”的不同内涵?思考“中国的脊梁”指什么人?为什么他们的牺牲不能为大家所知道?

指极少数顽固分子以外的中国人民;

指富有反搞精神的中国人民

国民党反动统治者及其御用文人

所有的中国人

国民党反动派一小撮民族败类

要论中国人,必须不被搽在表现的自欺欺人的脂粉所诓骗,却看看他的筋骨和脊梁。自信力的有无,状元宰相的文章是不足为据的,要自己去看地底下。

作结论

5.请找出下面这段话的比喻词,并体会其意思。

“脂粉”:比喻统治阶级的欺骗性宣传;

“筋骨和脊梁”:比喻气节、操守、人格、品质;

“状元宰相”:比喻国民党反动政客及其御用文人。

“地底下”:既指中国脊梁,也暗喻如地火在地下运行的中国共产党领导的革命力量。

“脊梁”本义指人的脊柱,这里比喻中国自古以业有着坚定信念、不屈精神、对历史发展起到重大作用的优秀儿女。这个词语形象揭示出有自信力的优秀儿女坚定、正直、顽强的精神,以及对中国历名发展起到的重大作用。

6.理解“中国的脊梁”

中国的脊梁

埋头苦干的代表

邓稼先随研发团队扎根沙漠,一住便是28年,靠落后的设施配备相继研制出我国第一颗原子弹、第一颗氢弹,创造了中国科技史上辉煌的奇迹。

拼命硬干的代表

林则徐在广州主持禁烟抗英斗争。在他的指挥下,历时23天的虎门销烟,向全世界宣告了中华民族决不屈服于侵略的决心。

为民请命的代表

海瑞兴利除害,整修吴淞江、白茆河,通流入海,百姓得到了兴修水利的好处。他憎恨大户兼并土地,推行“一条鞭法”,贫苦百姓的土地有被富豪兼并的,大多夺回交还原主,因此深受百姓爱戴。

舍身求法的代表

李大钊积极投身新文化运动,宣传民主、科学精神,向封建顽固势力发起猛烈斗争,有力激发了当时中国青年的进取精神。被捕后,坚贞不屈,严守党的机密,最终英勇就义。

思维拓展

中国的脊梁”在当时有什么意义?

当时国民党到处散布悲观论调,广大民众也因“中国的脊梁”总被摧残,被抹杀,而看不到光明。鲁迅反复赞扬“中国的脊梁”,可以鼓舞斗志,增强中国人的自信力。★“中国”的“脊梁”的精神,就是国家精神、国魂。国家精神,是一个国家、一个民族的魂。国魂就是中华民族屹立世界民族之林不倒,也绝不可撼动的“中国精神”!而千千万万为国家做出贡献的人,千千万万在生活中闪耀真善美的人,都是“中国精神”的造就者!

沈钧儒在鲁迅葬礼上说:“高尔基前几个月死了,死后由苏联政府替他国葬。现在,像鲁迅这样伟大的作家,我们人民群众一致要求国葬,但政府不管。今天我们人民自己来葬,到的都是民众自己。这个,我想鲁迅先生一定很愿意!”鲁迅先生葬礼的绸幛上:“民族魂”三个字。郁达夫先生在《怀鲁迅》一文中说:“没有伟大的人物出现的民族,是世界上最可怜的生物之群;有了伟大的人物,而不知拥护,爱戴,崇仰的国家,是没有希望的奴隶之邦。”

拓展延伸

再读鲁迅

踏着先生的步履,充满自信的中华儿女正用自己的满腔热情,谱写出一曲曲动人的自信之歌。我们生在红旗下,长在春风里,人民有信仰,国家有力量,民族有希望,目光所至皆为华夏,五星闪耀皆为信仰。欣逢盛世,当不负盛世,愿以吾辈之青春,捍卫盛世之中华!

必做作业:请同学们选一种鲜花(菊花、荷花等)献给“民族魂”鲁迅,并说明理由,同时用今天中国日益繁荣强大的事实告诉先生:中华儿女越来越自信。不少于300字。

实践作业:《“友邦惊诧”论》是鲁迅在1931年九一八事变后写的一篇精锐的时事短评,也是精彩的驳论文。阅读思考鲁迅杂文的论证艺术和语言艺术。

作业布置

看地底下的“中国脊梁”

中国人失掉自信力了吗

中国人失掉自信力了吗

第一课时

学习目标

1.联系时代背景,了解文章批驳的观点,准确把握作者观点。

2.了解驳论文的有关知识,学习本文直接反驳和间接反驳相结合的方法。

新课导入

毛泽东曾评价鲁迅:“鲁迅的骨头是最硬的,他没有丝毫的奴颜和媚骨,这是殖民地和半殖民地人民最宝贵的性格。鲁迅是在文化战线上,代表全民族的大多数,向着敌人冲锋陷阵的最正确、最勇敢、最坚决、最忠诚、最热忱的空前的民族英雄。”。先生的杂文是最能体现他文章的“匕首”之功的。

鲁迅

鲁迅是中国文化革命的主将,他不但是伟大的文学家,而且是伟大的思想家和伟大的革命家。

——毛泽东

1918年第一次以“鲁迅”为笔名,发表了中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》。文学家、思想家、革命家,中国现代文学的奠基人。

小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》和杂文集《坟》《热风》《且介亭杂文》等。

写作缘由

“我中国地大物博,人口众多”

—— 选自30年代的御用报纸

蒋介石说:“枪不如人,炮不如人,教育训练不如人,机器不如人,工厂不如人,拿什么和日本打仗呢?若抵抗日本,顶多三天就亡国了。”

—— 冯玉祥《我所认识的蒋介石》

“民族的自尊心与自信心,既已荡焉无存,不待外侮之来,国家早已濒于精神幻灭之域。”

—— 1934年8月27日《大公报》社论

最早于1934年刊发,后编入《且介亭杂文》

文体知识

立论

驳论

定义

思路

定义

思路

就一定的事件或问题,提出并阐明自己的见解或主张

摆观点——论证——重申观点

就一定的事件或问题发表议论,驳倒片面的、错误的,甚至反动的见解或主张,并在此基础上阐明自己的见解或主张。

敌观点——批驳——树己观点——论证——重申观点

正面立论

提出与对方论点针锋相对的观点,并论证其合理性、正确性

间接批驳

驳论点

反驳对方论点

驳论据

批驳对方论据

驳论证

批驳对方论证

直接批驳

搽

玄虚

渺茫

麻醉

摧残

诓骗

怀古伤今

埋头骨干

舍身求法

前仆后继

自欺欺人

不足为据

省悟

脊梁

诬蔑

脂粉

字词学习

chá

xuán

miǎo

cuī

kuānɡ

pū

jù

xǐnɡ

jǐ

miè

zhī

注意读第二声。搽粉、搽碘酒。

与言语有关,故左边为“讠”。

注意“脊”读第三声。

从公开的文字上看起来:两年以前,我们总自夸着“地大物博”,是事实;不久就不再自夸了,只希望着国联,也是事实;现在是既不夸自己,也不信国联,改为一味求神拜佛,怀古伤今了——却也是事实。

怀念古代,哀叹现在。表示对现状不满的怀旧思绪。文中指一种落寞、悲观的情绪。

怀

古

伤

今

我们从古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人,……虽是等于为帝王将相作家谱的所谓“正史”,也往往掩不住他们的光耀,这就是中国的脊梁。

形容专心致志,卖力地工作。

埋

头

苦

干

要论中国人,必须不被搽在表面的自欺欺人的脂粉所诓骗,却看看他的筋骨和脊梁。自信力的有无,状元宰相的文章是不足为据的,要自己去看地底下。

用自己都难以置信的话或手法来欺骗别人,既欺骗自己也欺骗别人。

贬义词

自

欺

欺

人

自信力的有无,状元宰相的文章是不足为据的,要自己去看地底下。

足:够得上;据:证据。不能作为依据。

不

足

为

据

中国人失掉自信力了吗

中国人失掉自信力了吗

感知文本

文章思路

树靶子(第1、2段)

中国人失掉自信力了。

驳敌论(第3-5段)

失掉了“他信力”,发展着“自欺力”。

立己论(第6-8段)

我们有并不失掉自信力的中国人在。

作结论(第9段)

自信力的有无,状元宰相的文章是不足为据的,要自己去看地底下。

1.驳论文首先要列出对方的观点,这叫“竖靶子”,请大家阅读课文,找到对方的观点句,也找一找作者的观点句。

梳理思路

对方观点:中国人失掉了自信力了。

作者观点:我们有并不失掉自信力的中国人在。

2.作者是如何引出对方观点的?

(请阅读第1段)

梳理思路

从“于是”一词可以看出,第1段列出的是对方的论据。分别是自夸“地大物博”,只希望国联,一味求神拜佛。简言之,信“地”,信“物”,信“国联”,信神佛。两者的关系是论据与观点的关系。

3.如何看出作者所列对方的论据是真实的呢?从哪些词语可以看出。

梳理思路

“从公开的文字上看”和三个“事实”,强调作者所列对方的三个论据都是众所周知的事实。 鲁迅的杂文是投向黑暗势力的一把有力的武器,充满了批判、战斗的激情,用他自己的话说,就是: 杂文必须是匕首,是投枪,能和读者一同杀出一条生存的血路的东西。

体现鲁迅精神的诗句:

拓展延伸

1.横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。

2.我吃的是草,挤出来的是牛奶、血。

3.有的人活着,他已经死了;有的人死了,他还活着。

布置作业

必做作业:

1.绘制本课论证思路结构图。

2.整理驳论文的常识。

选做作业:

积累本课字词、成语、作者简介、驳论文文体知识。

中国人失掉自信力了吗

中国人失掉自信力了吗

第二课时

学习目标

1.揣摩品味语句,体会泼辣、犀利、有力,讽刺意味强,感彩浓的语言特点。

2.体会鲁迅先生的忧患意识和爱国主义感情,弘扬爱国主义精神,增强民族自信心、自豪感。

1.本文以问句做题目有哪些好处?

小组合作,探讨问题

这个问句聚焦了当时社会的热点问题,能够引起读者的思考和阅读兴趣;它以问句的形式出现,悬而不论,十分巧妙;它既有对错误论调的反诘,又有对自己观点的自信,也包含投向大众的关切询问,这样的标题内涵十分丰富。

2.作者既然认为对方的观点是错误的,为什么还要一再承认对方说的都是“事实”?

梳理思路

首先承认对方说的是事实,但通过分析事实后,发现对方要说的其实不是自信力的问题,失掉的是“他信力”,因此对方的论据不能证明其论点,作者抓住对方论点和论据的脱 节来直接反驳,揭示其论证的错误。这样,对方的观点就不存在了。

3.文中的“他信力”“自欺力”分别指什么?运用了什么修辞手法?有什么作用?

梳理思路

“他信力”:信地,信物,信国联,都没有相信过自己。对国联失望,失掉的就是“他信力”。“自欺力”:求神拜佛,麻醉自己。一味求神拜佛,发展的是“自欺力”。

作用:运用了仿词的修辞手法,增添了讽刺的效果,生动地刻画了悲观论者仰人鼻息,自欺欺人的丑恶形象。

4.“‘自欺’也并非现在的新东西,现在只不过日见其明显,笼罩了一切罢了。然而,在这笼罩之下,我们有并不失掉自信力的中国人在。”分析这段话在文中的作用。

梳理思路

“笼罩”一词在这里用得十分准确、形象,生动地描绘了这种思潮像毒雾一样禁锢着人们的头脑,并蔓延到了各个领域。“然而”一词表示转折,满腔热情地歌颂了“在这笼罩之下,我们有并不失掉自信力的中国人在”,由直接反驳转向正面立论,提出论点。

(二)研读课文,思维提升

驳论文的反驳方式:

(1)先破后立

对敌论先加以批判驳斥,然后在此基础上再表明自己的观点,这就是先破后立。“破”“立”是论证中难以避免的环节,只有“破”“立”得当,才能观点清晰,旗帜鲜明。

(二)研读课文,思维提升

(2)以矛攻盾

在论证过程中,努力捕捉敌论的漏洞、矛盾,适当加以分析引申,使敌论看一场用自己的“矛”去攻击自己的“盾”,自己打自己耳光的对台戏,从而陷入窘困的境地,暴露谬误的实质,这就是以矛攻盾。

这种方法可以通过揭露敌论论据的谬误,及揭示论据中的自相矛盾之处来打开批驳的“缺口”,也可以通过揭露敌论中论点与论据间缺乏必然联系,来说明其论点的不可信。

(二)研读课文,思维提升

(3)引申归谬

通过引申把对方论点中的错误加以合理地“放大”,合乎逻辑地“扩展”,将其推向极端,以彻底暴露其论述的谬误、荒唐,从而将对方逼入自相矛盾、破绽百出的境地,无法辩驳,难以解脱,只能不攻自破,束手认输,这就是引申归谬。

鲁迅提出的“要自己去看”,有何深意?这对我们今天观察社会有何价值?

拓展延伸

中国历代统治者为了“愚民”,惯用“以假盖真”伎俩:正史—为帝王将相作家谱,掩盖“中国脊梁”的光辉;现代统治者—“摧残 ”“抹杀”战斗着的革命者。

在各种思潮泛滥的今天,我们特别需要那种鲁迅式的特立独行的心力、智慧和洞察力,从而拨开迷雾,把握真实。

面对精神幻灭的论调,鲁迅先生大声呼喊:我们自古以来就有中国的脊梁!这无疑是一声惊雷,振奋了民族精神。作为21世纪的建设者,作为祖国的未来和希望,我们应当努力学习,为将来报效祖国,为中华民族的腾飞。

布置作业

必做作业:完成同步练习册课内阅读习题

选做作业:阅读鲁迅《论中国人的国民性》

中国人失掉自信力了吗

中国人失掉自信力了吗

第三课时

学习目标

1.品味和体会本文尖锐犀利,富有战斗性、讽刺性的语言。

2.体会鲁迅先生的忧患意识和爱国主义感情,弘扬爱国主义精神,增强民族自信心、自豪感。

树靶子

于是有人慨叹曰:__________________。

交代时代背景,表明文章为何而写。三个“事实”构成一组排比,富有气势,强调对方的论据是事实,同时也为下文树立了批驳的靶子。

从公开的文字上看起来:两年以前,我们总自夸着“地大物博”,是事实;不久就不再自夸了,只希望着国联,也是事实;现在是既不夸自己,也不信国联,改为一味求神拜佛,怀古伤今了——却也是事实。

树靶子

“总”含有“一向”的意思,形象地写出国民党政府夸耀“地大物博”时扬扬得意的样子;同时,“总”又写出了夸耀者的底气不足,因为夸来夸去只能夸这一样。“只”含有“唯一”的意思,写出国民党政府不相信自己,一副仰人鼻息、抓救命稻草的形象。“一味”含有“死心塌地”的意思,充分体现了国民党政府深陷其中不能自拔,顽固不化的样子。这些副词尖锐泼辣,极富讽刺意味。

2.“总”“只”“一味”三个副词有得很好,好在哪里?

从公开的文字上看起来:两年以前,我们总自夸着“地大物博”,是事实;不久就不再自夸了,只希望着国联,也是事实;现在是既不夸自己,也不信国联,改为一味求神拜佛,怀古伤今了——却也是事实。

要论中国人,必须不被搽在表面的自欺欺人的脂粉所诓骗,却看看他的筋骨和脊梁。自信力的有无,状元宰相的文章是不足为据的,要自己去看地底下。

上文中相呼应的内容:

中国人是否有自信力,不要看那些反动文人发表出来的文章,而要去看那些真正的堪称中国脊梁的人的所作所为。

作结论

3.“自信力的有无,状元宰相的文章是不足为据的,要自己去看地底下”。怎样理解这句话的含义。

(1)要论中国人,必须不被搽在表面的自欺欺人的脂粉所诓骗……

(2)然而,在这笼罩之下,我们有并不失掉自信力的中国人在。

(3)中国人现在是在发展着“自欺力”。

(4)于是有人感叹曰,中国人失掉自信力了。

(5)那也只能说中国人曾以有过“他信力”

作结论

4.说出下面语句中的“中国人”的不同内涵?思考“中国的脊梁”指什么人?为什么他们的牺牲不能为大家所知道?

指极少数顽固分子以外的中国人民;

指富有反搞精神的中国人民

国民党反动统治者及其御用文人

所有的中国人

国民党反动派一小撮民族败类

要论中国人,必须不被搽在表现的自欺欺人的脂粉所诓骗,却看看他的筋骨和脊梁。自信力的有无,状元宰相的文章是不足为据的,要自己去看地底下。

作结论

5.请找出下面这段话的比喻词,并体会其意思。

“脂粉”:比喻统治阶级的欺骗性宣传;

“筋骨和脊梁”:比喻气节、操守、人格、品质;

“状元宰相”:比喻国民党反动政客及其御用文人。

“地底下”:既指中国脊梁,也暗喻如地火在地下运行的中国共产党领导的革命力量。

“脊梁”本义指人的脊柱,这里比喻中国自古以业有着坚定信念、不屈精神、对历史发展起到重大作用的优秀儿女。这个词语形象揭示出有自信力的优秀儿女坚定、正直、顽强的精神,以及对中国历名发展起到的重大作用。

6.理解“中国的脊梁”

中国的脊梁

埋头苦干的代表

邓稼先随研发团队扎根沙漠,一住便是28年,靠落后的设施配备相继研制出我国第一颗原子弹、第一颗氢弹,创造了中国科技史上辉煌的奇迹。

拼命硬干的代表

林则徐在广州主持禁烟抗英斗争。在他的指挥下,历时23天的虎门销烟,向全世界宣告了中华民族决不屈服于侵略的决心。

为民请命的代表

海瑞兴利除害,整修吴淞江、白茆河,通流入海,百姓得到了兴修水利的好处。他憎恨大户兼并土地,推行“一条鞭法”,贫苦百姓的土地有被富豪兼并的,大多夺回交还原主,因此深受百姓爱戴。

舍身求法的代表

李大钊积极投身新文化运动,宣传民主、科学精神,向封建顽固势力发起猛烈斗争,有力激发了当时中国青年的进取精神。被捕后,坚贞不屈,严守党的机密,最终英勇就义。

思维拓展

中国的脊梁”在当时有什么意义?

当时国民党到处散布悲观论调,广大民众也因“中国的脊梁”总被摧残,被抹杀,而看不到光明。鲁迅反复赞扬“中国的脊梁”,可以鼓舞斗志,增强中国人的自信力。★“中国”的“脊梁”的精神,就是国家精神、国魂。国家精神,是一个国家、一个民族的魂。国魂就是中华民族屹立世界民族之林不倒,也绝不可撼动的“中国精神”!而千千万万为国家做出贡献的人,千千万万在生活中闪耀真善美的人,都是“中国精神”的造就者!

沈钧儒在鲁迅葬礼上说:“高尔基前几个月死了,死后由苏联政府替他国葬。现在,像鲁迅这样伟大的作家,我们人民群众一致要求国葬,但政府不管。今天我们人民自己来葬,到的都是民众自己。这个,我想鲁迅先生一定很愿意!”鲁迅先生葬礼的绸幛上:“民族魂”三个字。郁达夫先生在《怀鲁迅》一文中说:“没有伟大的人物出现的民族,是世界上最可怜的生物之群;有了伟大的人物,而不知拥护,爱戴,崇仰的国家,是没有希望的奴隶之邦。”

拓展延伸

再读鲁迅

踏着先生的步履,充满自信的中华儿女正用自己的满腔热情,谱写出一曲曲动人的自信之歌。我们生在红旗下,长在春风里,人民有信仰,国家有力量,民族有希望,目光所至皆为华夏,五星闪耀皆为信仰。欣逢盛世,当不负盛世,愿以吾辈之青春,捍卫盛世之中华!

必做作业:请同学们选一种鲜花(菊花、荷花等)献给“民族魂”鲁迅,并说明理由,同时用今天中国日益繁荣强大的事实告诉先生:中华儿女越来越自信。不少于300字。

实践作业:《“友邦惊诧”论》是鲁迅在1931年九一八事变后写的一篇精锐的时事短评,也是精彩的驳论文。阅读思考鲁迅杂文的论证艺术和语言艺术。

作业布置

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)