高中语文统编版必修 上册第八单元 学习活动三新词语的词义辨析教学设计(表格式)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版必修 上册第八单元 学习活动三新词语的词义辨析教学设计(表格式) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 48.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-11-20 06:22:03 | ||

图片预览

文档简介

“后起之秀 ”——新词语的词义辨析 教学设计

教学目标

教学目标: 1 .了解新词语产生的途径 2.根据教师提供的活动,对词语发展变化进行案例分析,通过自主设计活 动,完成关于词语发展变化的小调查,有能力的学生可以完成研究性学习或者 小论文的写作。 教学重点:探究新词语背后的社会变化 教学难点:设计合理可行的新词语探究方案

教学过程

时间 教学环 节 主要师生活动

导入 同学们好! 在本单元之前的课程中,我们在老师的带领下,共同领略 了文言文词汇的博大精深,体验了成语的丰富多彩。这节课, 我们在前面课程的基础上,继续畅游词汇的多彩世界。其实,

词汇并不是一个固定不变的铁板一块,而是流变不居的动态系 统。如果同学们能细心体会,就能发现很多有趣的现象。有的 词语只属于历史,有的词语刚刚诞生,有的词语昙花一现,也 有的词语虽然贯穿古今,但词义在今天发生了或多或少的变 化,等等。这些现象背后,有很多值得我们探索的空间。 那就让我们一起开始今天的学习,一起去探寻新词语的奥 秘。

环 节 一:探 究新词 语诞生 的途径 新词语一般指的是为了适应社会生活的变化和科学文化 的发展的需要,利用已有的汉语构词材料,按照汉语的构成规 范而新创造的词和语; 从词典参照的角度来说,新词语是指通过各种途径产生 的、具有基本词汇所没有的新形式、新意义或新用法的词语。 即鉴定新词语的参照系是现代汉语基本词汇的词形、词义和词 语的用法。 从时间参照角度来说,新词语是出现在某一时间段内或自 某一时间点以来所首次出现的具有新词形、新词义或者新用法 的词汇。 多数学者认为:一个词语从产生到被人熟悉成为通用词语 的过程一般需要 20 年左右,因此处在这个过程中的词语,或 者说产生不足 20 年的词语,就都可以算是新词语。 我们遇见的新词语都是按照怎样的途径产生的呢?如果 仔细观察,也许有迹可循。请同学们观察下面的词汇,试着从 来源途径方面,给这些词分分类。 雄安新区、共享单车、冰墩墩/雪容融、金领、聊吧、一 国两制、央行、断舍离、雅思、埋单、雄起、土豪、灰犀牛

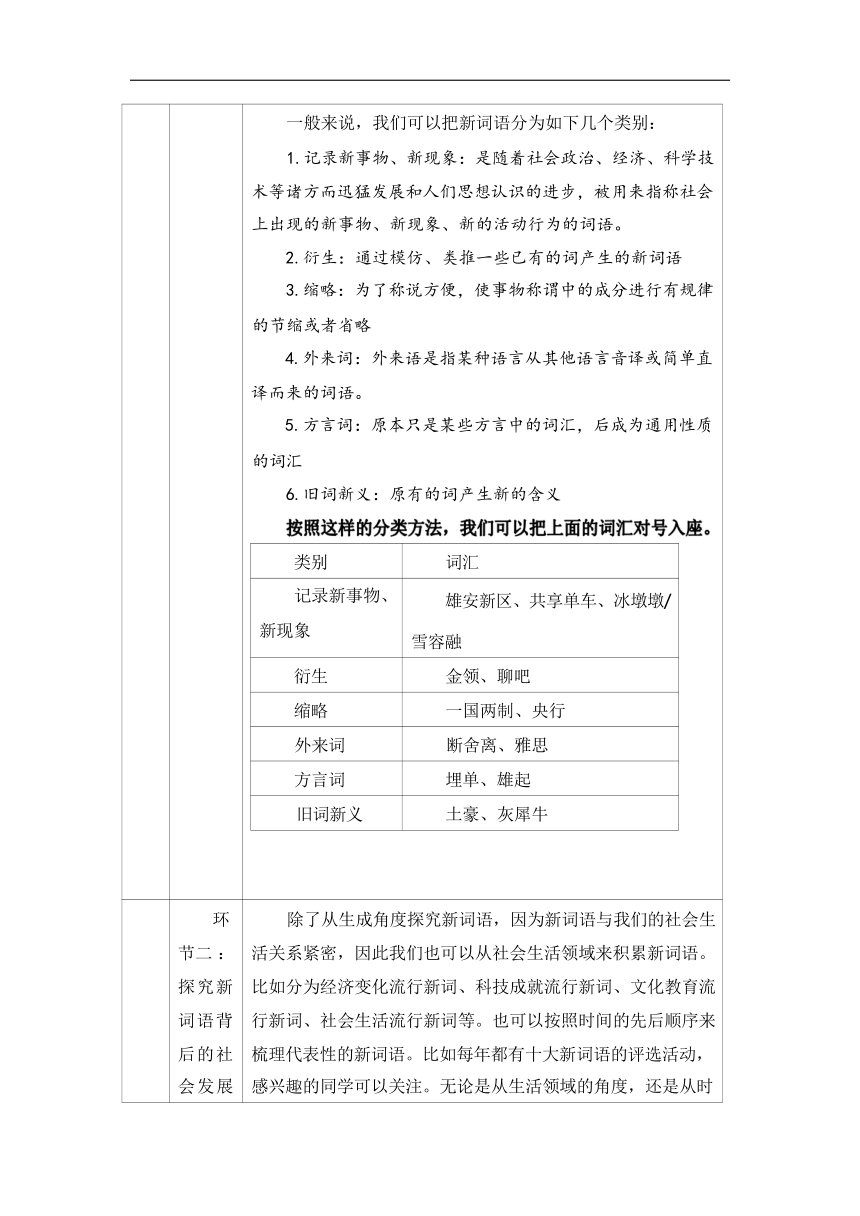

一般来说,我们可以把新词语分为如下几个类别: 1.记录新事物、新现象:是随着社会政治、经济、科学技 术等诸方而迅猛发展和人们思想认识的进步,被用来指称社会 上出现的新事物、新现象、新的活动行为的词语。 2.衍生:通过模仿、类推一些已有的词产生的新词语 3.缩略:为了称说方便,使事物称谓中的成分进行有规律 的节缩或者省略 4.外来词:外来语是指某种语言从其他语言音译或简单直 译而来的词语。 5.方言词:原本只是某些方言中的词汇,后成为通用性质 的词汇 6.旧词新义:原有的词产生新的含义 按照这样的分类方法,我们可以把上面的词汇对号入座。 类别词汇记录新事物、 新现象雄安新区、共享单车、冰墩墩/ 雪容融衍生金领、聊吧缩略一国两制、央行外来词断舍离、雅思方言词埋单、雄起旧词新义土豪、灰犀牛

环 节二 : 探究新 词语背 后的社 会发展 除了从生成角度探究新词语,因为新词语与我们的社会生 活关系紧密,因此我们也可以从社会生活领域来积累新词语。 比如分为经济变化流行新词、科技成就流行新词、文化教育流 行新词、社会生活流行新词等。也可以按照时间的先后顺序来 梳理代表性的新词语。比如每年都有十大新词语的评选活动, 感兴趣的同学可以关注。无论是从生活领域的角度,还是从时

变化 间的角度,其实都给了我们一个了解社会变化的角度。为什么 这段时间产生了这些新词语,为什么在这一领域出现了这样或 那样的新词语。这些问题的答案,就是一段时间社会变化的体 现。 比如,有一个很流行的词语—— 正能量。同学们可以想一 想,为何这个词自从诞生之日起,就能火速流传开?人们乐此 不疲地使用这个词汇,体现了人们的哪种心理?我们可以对这 个问题进行考察,形成一篇新词语札记。 例: 起源: 2012 年 8 月推出的英国心理学家理查德·怀斯曼的专著 《Rip it Up》 (中文译名《正能量》)推动了“正能量 ”的迅 速而广泛流行,书中说每个人身上都有一个能量场,通过激发 内在潜能,可以使人呈现出一个新的自我,从而更加自信、更 加充满活力、也更有安全感。 泛化: 在高频率使用中,“正能量 ”由用于人而用于事、用于物、 用于现象,迅速泛化。凡是积极乐观的、催人上进的、给人力 量与希望的人、事物、现象,人们就认为其蕴含“正能量 ”。 探因: 社会快速发展,人们的各种压力增大,遭遇挫折,为对抗 内心出现的负面情绪,人们对正能量有突出需求,需要用积极 向上的正面能量去迎接挑战,收获成功。“正能量 ”的流行正 反映了人们的纠结情绪和复杂的心理诉求,鲜明地涂抹着时代 的情感色彩。当然,人们也有理由相信,“正能量 ”会为社会 的发展进步提供希望和动力。

“正能量 ”是当下社会迫切需要、非常可贵、值得鼓励的 一种精神,具有不一般的文化意义和社会意义,十分值得倡导 与传播。“正能量 ”的出现体现了人们对理想生活状态的期待 和憧憬,折射出时代的社会诉求与心理状态,也与时代的发展 轨迹相契合。 以上这种深入的理解,有助于我们全面地了解掌握词汇。 同时,也能带动我们对社会的认识与理解。了解新词语,也是 在读懂自己的国家。有兴趣的同学,可以思考一下这个作文题 目,看看你是否能有独到的想法呢? 据近期一项对来华留学生的调查,他们较为关注的“ 中国 关键词 ”有:一带一路、大熊猫、广场舞、中华美食、长城、 共享单车、京剧、空气污染、美丽乡村、食品安全、高铁、移 动支付。 请从中选择两三个关键词来呈现你所认识的中国,写一篇 文章帮助外国青年读懂中国。要求选好关键词,使之形成有机 的关联;选好角度,明确文体, 自拟标题;不要套作,不得抄 袭,不少于 800 字。

环 节 三: 自 主探究 我们学习新词语到了这一步,同学们有没有产生一些好奇 心,想看一看我们日常生活中的词语,是走了怎样的一条变化 之路呢?在这里,我们共同看一个非常简单的词汇。有的同学 看到了,可能会笑,觉得实在过于平常。但是,不要看不起这 个词,因为这个词正是一个词汇变化的鲜活案例。 这个词就是“ 呵呵”。 有的同学可能此时心理就呵呵一笑,那么我请问大家,你 这个呵呵,具体是什么意思呢?

我们先一起看几则包含“呵呵”一词的材料: “ 宣乘素车,从千人,临韬丧,不哭,直言呵呵,使举 衾看尸,大笑而去。” 《晋书·石季龙载记下》 呵呵:形容笑声(《现代汉语词典》) 微信对话: 小明:妈妈,祝您母情节快乐! 妈妈:呵呵,谢谢儿子! 微信对话: 小明:您不要再吸烟了,有害健康! 爸爸,呵呵,最近在学校有什么好消息吗? 微信对话: 小明:我觉得我们班一定是运动会第一名。 小红:呵呵,谁给你的自信。 呵呵:形容笑声(《现代汉语词典》) 发现:“呵呵“这个词,我们太常用了,第一则材料,可能 是现今可以找到的最早的出现呵呵一词的地方。有的同学可能 一下子就感觉到别扭了。而因为大家都是十五六岁的零零后, 似乎有些用法,已经不太符合大家的习惯了。或者说,大家并 不这么用呵呵一词。而下面的微信对话,你是不是认为最后一 则才符合你的习惯呢?说明什么问题呢,说明呵呵这个词的词 义,至少在各位同学这里,已经出现了变化。大家可以思考一 会儿,呵呵这个词,产生了哪些新的意思呢?有哪些角度,可 以一探究竟呢?大家可以想一想。

有人从年龄的角度,设计了一个调查问卷,下面将这个小 案例分享给大家。 调查问卷 1.您认为“呵呵 ”是( ): A.褒义词 B.中性词 C.贬义词 2. (多选题)在以下哪种情况,您使用“呵呵 ”的频率最 高:( ) 1.微笑有礼貌 2.敷衍,不屑,嘲讽 3.用以结束或转移话题 4.其他情况 调查结果:

明确: 网络聊天中“呵呵 ”一词的使用上存在代际差异,青少年 偏向于认为“呵呵 ”一词为贬义词,在使用上更多是用于表达 敷衍、不屑、嘲讽。中老年则偏向于认为“呵呵 ”一词为中性 词,在使用上更多是用于表达偷悦或转移结束话题。 大家可以看到,在最初的含义中,呵呵一词,只是单纯的 笑声,表达了一种愉悦之情。而在你们的父母辈所代表的中老 年人中间,呵呵一词,保留了原来的愉悦之情,但是也可用在 更加中性的转移话题的功能上。而在各位同学的语言模式中, 呵呵一词则更具贬义色彩。同学们,通过调查我们发现了什 么?对于呵呵一词,也许,我们恰恰就站在一个变化的节点上。 当各位同学有一天成为父母,人到中年后,我想这个调查问卷 的比例将会发生很大的变化。会不会有一天,你们的呵呵将取 代其他人的呵呵,或者,还会产生新的呵呵?此刻,我们仿佛 正站在呵呵一词词义的十字路口上,处在呵呵词义史上一个颇 为微妙的时刻。我想,在这里,可能有的同学能感受到语言变 化发展的这种动态了。生活中处处皆是学问,尤其是词语的变 化发展,更隐藏在不经意间,希望大家能通过不断地积累,对 词汇更加敏感,能够抓住每个词汇在那个时刻最准确的意义。

结语 活动:希望大家能利用自己的课余时间,也去做一个关于 词汇变化发展的案例调查。借助各类工具书、互联网、数据库 以及图书馆的资源,完成自己感兴趣的一两个词的小调研。给 新词语或词义的变化做一个结构图或者小档案。也希望同学们 能做阅读路上的有心人,在遇到一些有代表性的新词语时,能 思考思考以下这几个问题: 该词的原义是什么? 它是如何产生的? 它的词义经历了怎样的变化? 这种变化体现了社会生活哪些领域的变化? 反应了什么样的文化现象? 相信,只要大家坚持思考,收获的不仅仅是词义,更能加 深对社会的认识,何乐而不为呢?

教学目标

教学目标: 1 .了解新词语产生的途径 2.根据教师提供的活动,对词语发展变化进行案例分析,通过自主设计活 动,完成关于词语发展变化的小调查,有能力的学生可以完成研究性学习或者 小论文的写作。 教学重点:探究新词语背后的社会变化 教学难点:设计合理可行的新词语探究方案

教学过程

时间 教学环 节 主要师生活动

导入 同学们好! 在本单元之前的课程中,我们在老师的带领下,共同领略 了文言文词汇的博大精深,体验了成语的丰富多彩。这节课, 我们在前面课程的基础上,继续畅游词汇的多彩世界。其实,

词汇并不是一个固定不变的铁板一块,而是流变不居的动态系 统。如果同学们能细心体会,就能发现很多有趣的现象。有的 词语只属于历史,有的词语刚刚诞生,有的词语昙花一现,也 有的词语虽然贯穿古今,但词义在今天发生了或多或少的变 化,等等。这些现象背后,有很多值得我们探索的空间。 那就让我们一起开始今天的学习,一起去探寻新词语的奥 秘。

环 节 一:探 究新词 语诞生 的途径 新词语一般指的是为了适应社会生活的变化和科学文化 的发展的需要,利用已有的汉语构词材料,按照汉语的构成规 范而新创造的词和语; 从词典参照的角度来说,新词语是指通过各种途径产生 的、具有基本词汇所没有的新形式、新意义或新用法的词语。 即鉴定新词语的参照系是现代汉语基本词汇的词形、词义和词 语的用法。 从时间参照角度来说,新词语是出现在某一时间段内或自 某一时间点以来所首次出现的具有新词形、新词义或者新用法 的词汇。 多数学者认为:一个词语从产生到被人熟悉成为通用词语 的过程一般需要 20 年左右,因此处在这个过程中的词语,或 者说产生不足 20 年的词语,就都可以算是新词语。 我们遇见的新词语都是按照怎样的途径产生的呢?如果 仔细观察,也许有迹可循。请同学们观察下面的词汇,试着从 来源途径方面,给这些词分分类。 雄安新区、共享单车、冰墩墩/雪容融、金领、聊吧、一 国两制、央行、断舍离、雅思、埋单、雄起、土豪、灰犀牛

一般来说,我们可以把新词语分为如下几个类别: 1.记录新事物、新现象:是随着社会政治、经济、科学技 术等诸方而迅猛发展和人们思想认识的进步,被用来指称社会 上出现的新事物、新现象、新的活动行为的词语。 2.衍生:通过模仿、类推一些已有的词产生的新词语 3.缩略:为了称说方便,使事物称谓中的成分进行有规律 的节缩或者省略 4.外来词:外来语是指某种语言从其他语言音译或简单直 译而来的词语。 5.方言词:原本只是某些方言中的词汇,后成为通用性质 的词汇 6.旧词新义:原有的词产生新的含义 按照这样的分类方法,我们可以把上面的词汇对号入座。 类别词汇记录新事物、 新现象雄安新区、共享单车、冰墩墩/ 雪容融衍生金领、聊吧缩略一国两制、央行外来词断舍离、雅思方言词埋单、雄起旧词新义土豪、灰犀牛

环 节二 : 探究新 词语背 后的社 会发展 除了从生成角度探究新词语,因为新词语与我们的社会生 活关系紧密,因此我们也可以从社会生活领域来积累新词语。 比如分为经济变化流行新词、科技成就流行新词、文化教育流 行新词、社会生活流行新词等。也可以按照时间的先后顺序来 梳理代表性的新词语。比如每年都有十大新词语的评选活动, 感兴趣的同学可以关注。无论是从生活领域的角度,还是从时

变化 间的角度,其实都给了我们一个了解社会变化的角度。为什么 这段时间产生了这些新词语,为什么在这一领域出现了这样或 那样的新词语。这些问题的答案,就是一段时间社会变化的体 现。 比如,有一个很流行的词语—— 正能量。同学们可以想一 想,为何这个词自从诞生之日起,就能火速流传开?人们乐此 不疲地使用这个词汇,体现了人们的哪种心理?我们可以对这 个问题进行考察,形成一篇新词语札记。 例: 起源: 2012 年 8 月推出的英国心理学家理查德·怀斯曼的专著 《Rip it Up》 (中文译名《正能量》)推动了“正能量 ”的迅 速而广泛流行,书中说每个人身上都有一个能量场,通过激发 内在潜能,可以使人呈现出一个新的自我,从而更加自信、更 加充满活力、也更有安全感。 泛化: 在高频率使用中,“正能量 ”由用于人而用于事、用于物、 用于现象,迅速泛化。凡是积极乐观的、催人上进的、给人力 量与希望的人、事物、现象,人们就认为其蕴含“正能量 ”。 探因: 社会快速发展,人们的各种压力增大,遭遇挫折,为对抗 内心出现的负面情绪,人们对正能量有突出需求,需要用积极 向上的正面能量去迎接挑战,收获成功。“正能量 ”的流行正 反映了人们的纠结情绪和复杂的心理诉求,鲜明地涂抹着时代 的情感色彩。当然,人们也有理由相信,“正能量 ”会为社会 的发展进步提供希望和动力。

“正能量 ”是当下社会迫切需要、非常可贵、值得鼓励的 一种精神,具有不一般的文化意义和社会意义,十分值得倡导 与传播。“正能量 ”的出现体现了人们对理想生活状态的期待 和憧憬,折射出时代的社会诉求与心理状态,也与时代的发展 轨迹相契合。 以上这种深入的理解,有助于我们全面地了解掌握词汇。 同时,也能带动我们对社会的认识与理解。了解新词语,也是 在读懂自己的国家。有兴趣的同学,可以思考一下这个作文题 目,看看你是否能有独到的想法呢? 据近期一项对来华留学生的调查,他们较为关注的“ 中国 关键词 ”有:一带一路、大熊猫、广场舞、中华美食、长城、 共享单车、京剧、空气污染、美丽乡村、食品安全、高铁、移 动支付。 请从中选择两三个关键词来呈现你所认识的中国,写一篇 文章帮助外国青年读懂中国。要求选好关键词,使之形成有机 的关联;选好角度,明确文体, 自拟标题;不要套作,不得抄 袭,不少于 800 字。

环 节 三: 自 主探究 我们学习新词语到了这一步,同学们有没有产生一些好奇 心,想看一看我们日常生活中的词语,是走了怎样的一条变化 之路呢?在这里,我们共同看一个非常简单的词汇。有的同学 看到了,可能会笑,觉得实在过于平常。但是,不要看不起这 个词,因为这个词正是一个词汇变化的鲜活案例。 这个词就是“ 呵呵”。 有的同学可能此时心理就呵呵一笑,那么我请问大家,你 这个呵呵,具体是什么意思呢?

我们先一起看几则包含“呵呵”一词的材料: “ 宣乘素车,从千人,临韬丧,不哭,直言呵呵,使举 衾看尸,大笑而去。” 《晋书·石季龙载记下》 呵呵:形容笑声(《现代汉语词典》) 微信对话: 小明:妈妈,祝您母情节快乐! 妈妈:呵呵,谢谢儿子! 微信对话: 小明:您不要再吸烟了,有害健康! 爸爸,呵呵,最近在学校有什么好消息吗? 微信对话: 小明:我觉得我们班一定是运动会第一名。 小红:呵呵,谁给你的自信。 呵呵:形容笑声(《现代汉语词典》) 发现:“呵呵“这个词,我们太常用了,第一则材料,可能 是现今可以找到的最早的出现呵呵一词的地方。有的同学可能 一下子就感觉到别扭了。而因为大家都是十五六岁的零零后, 似乎有些用法,已经不太符合大家的习惯了。或者说,大家并 不这么用呵呵一词。而下面的微信对话,你是不是认为最后一 则才符合你的习惯呢?说明什么问题呢,说明呵呵这个词的词 义,至少在各位同学这里,已经出现了变化。大家可以思考一 会儿,呵呵这个词,产生了哪些新的意思呢?有哪些角度,可 以一探究竟呢?大家可以想一想。

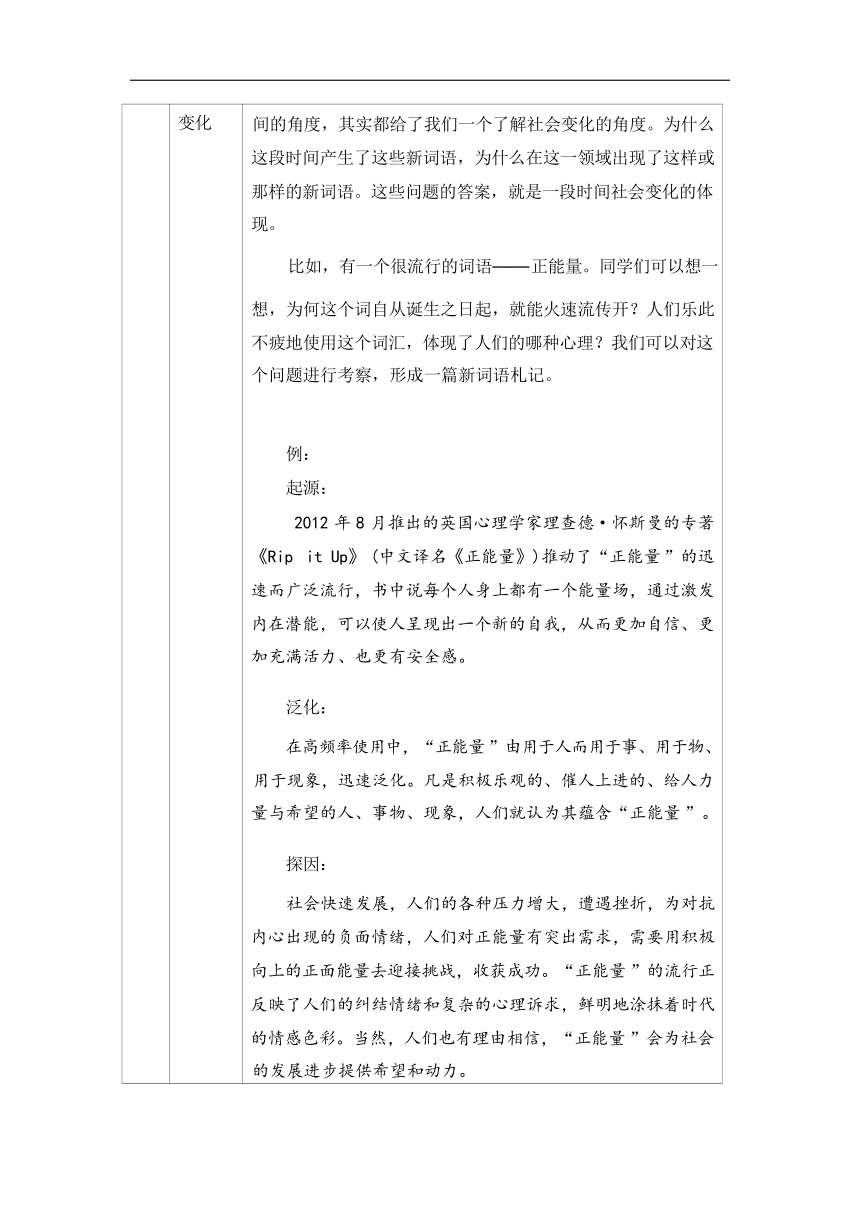

有人从年龄的角度,设计了一个调查问卷,下面将这个小 案例分享给大家。 调查问卷 1.您认为“呵呵 ”是( ): A.褒义词 B.中性词 C.贬义词 2. (多选题)在以下哪种情况,您使用“呵呵 ”的频率最 高:( ) 1.微笑有礼貌 2.敷衍,不屑,嘲讽 3.用以结束或转移话题 4.其他情况 调查结果:

明确: 网络聊天中“呵呵 ”一词的使用上存在代际差异,青少年 偏向于认为“呵呵 ”一词为贬义词,在使用上更多是用于表达 敷衍、不屑、嘲讽。中老年则偏向于认为“呵呵 ”一词为中性 词,在使用上更多是用于表达偷悦或转移结束话题。 大家可以看到,在最初的含义中,呵呵一词,只是单纯的 笑声,表达了一种愉悦之情。而在你们的父母辈所代表的中老 年人中间,呵呵一词,保留了原来的愉悦之情,但是也可用在 更加中性的转移话题的功能上。而在各位同学的语言模式中, 呵呵一词则更具贬义色彩。同学们,通过调查我们发现了什 么?对于呵呵一词,也许,我们恰恰就站在一个变化的节点上。 当各位同学有一天成为父母,人到中年后,我想这个调查问卷 的比例将会发生很大的变化。会不会有一天,你们的呵呵将取 代其他人的呵呵,或者,还会产生新的呵呵?此刻,我们仿佛 正站在呵呵一词词义的十字路口上,处在呵呵词义史上一个颇 为微妙的时刻。我想,在这里,可能有的同学能感受到语言变 化发展的这种动态了。生活中处处皆是学问,尤其是词语的变 化发展,更隐藏在不经意间,希望大家能通过不断地积累,对 词汇更加敏感,能够抓住每个词汇在那个时刻最准确的意义。

结语 活动:希望大家能利用自己的课余时间,也去做一个关于 词汇变化发展的案例调查。借助各类工具书、互联网、数据库 以及图书馆的资源,完成自己感兴趣的一两个词的小调研。给 新词语或词义的变化做一个结构图或者小档案。也希望同学们 能做阅读路上的有心人,在遇到一些有代表性的新词语时,能 思考思考以下这几个问题: 该词的原义是什么? 它是如何产生的? 它的词义经历了怎样的变化? 这种变化体现了社会生活哪些领域的变化? 反应了什么样的文化现象? 相信,只要大家坚持思考,收获的不仅仅是词义,更能加 深对社会的认识,何乐而不为呢?

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读