高中语文统编版必修 上册第八单元词语积累与词语解释学习活动二 古今词义的联系与区别(二)——探究一词多义教学设计(表格式)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版必修 上册第八单元词语积累与词语解释学习活动二 古今词义的联系与区别(二)——探究一词多义教学设计(表格式) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 66.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-11-20 06:39:40 | ||

图片预览

文档简介

古今词义的联系与区别(二)

——探究一词多义

教学设计

教学目标

教学目标: 1.了解词义的本义、引申义和比喻义,积累总结梳理已学文言文的一词多义现象。 2.掌握在具体语境中通过分析、比较、比照来推断多义词语境义的方法。 3.理论联系实际,积极运用本文所学的知识解释相关的语言现象,促进文言文的学习。 学习重点:学习目标的 1、2 学习难点:学习目标的 3

教学过程

时间 教 学 环 节 主要师生活动

导入 教师说导入语。同学们大家好,今天我们共同学习高一 必修上第 8 单元---古今词义的联系与区别(二)探究一词多 义。

- 1 -

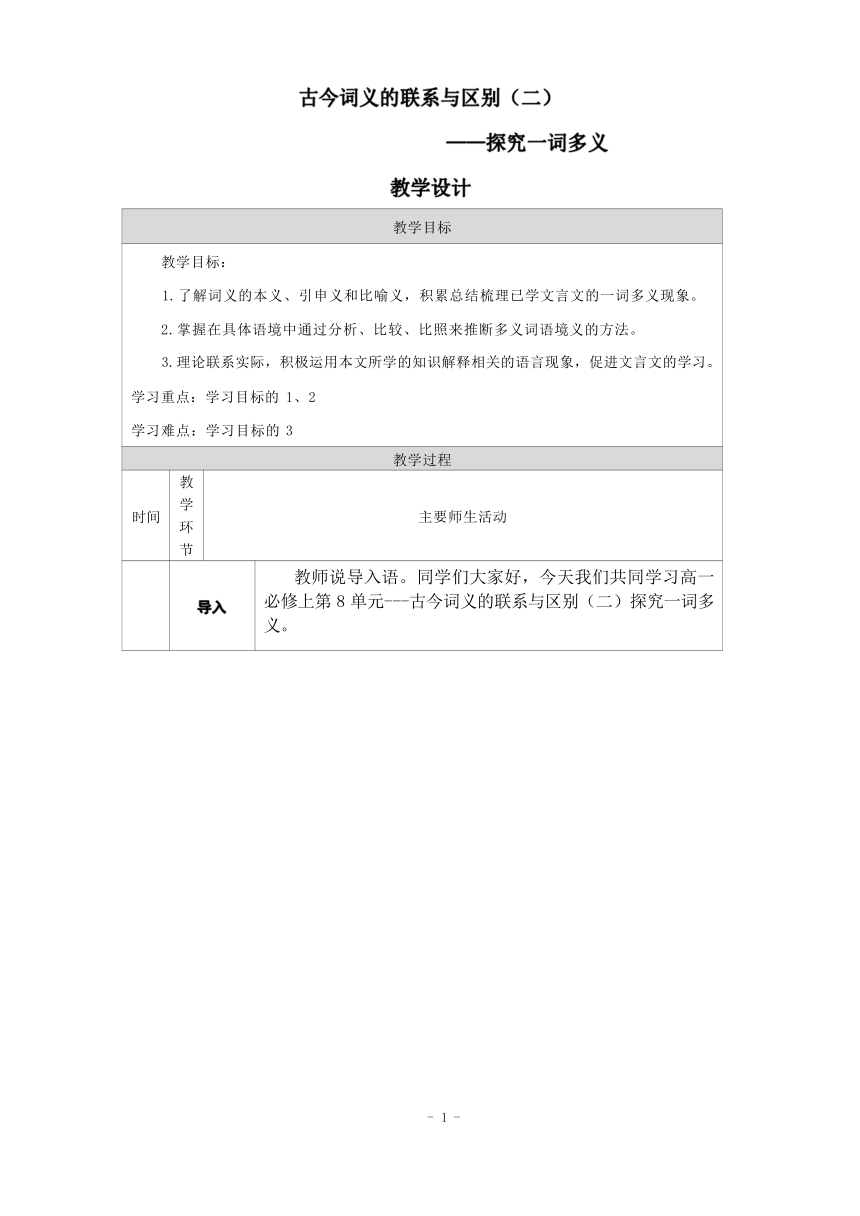

环节一: 锁定问题, 初步感知。 教师提问:请阅读校文学社征文活动总结发言稿,“…… 本次活动得到了广大同学的支持与帮助,共收到读书故事、 读书经历、读书心得等来稿 200 余篇。我谨代表 “雨燕 ”文 学社对所有投稿的同学表示敬谢不敏…… ”看看在词语使用 上有什么问题。 同学回答:敬谢不敏 教师明确:“敬谢不敏 ”这个成语为什么会被误用呢? 关键是使用者不理解“谢 ”的意思,谢在这里不是大家最常 说的“感谢 ”,而是“推辞,拒绝 ”。我们常见的“谢绝参 观 ”和成语“ 闭门谢客 ”也是这个意思。同一个字词,怎么 会有意思差别这么大的两个词义呢?这两个词义之间有什么 关系?这就要从“谢 ”字的本义也就是原始义说起。 “谢 ”的本义是:古代年迈官员辞职卸任。如:谢病 谢 职,一边引申为推辞,拒绝(不能继续效力),进一步引申为 辞别,道别(要离开职位)。一边引申为感恩(感谢恩准得以 离开),进一步引申为谢罪(抱歉不能继续效力)。再有从年 老离开的意思比喻引申为谢世,凋落(就像花儿结束开放, 零落离开枝干)。 看似毫无关系的“感谢 ”与“拒绝 ”这两个义项,内在 却存在着这样的联系。今天我们就一起来探究古汉语词汇中 的一词多义现象。

环节二: 结合语境, 积累探究 上了高中,常听到同学抱怨文言文难学:满篇的字都认 识,可就是拿不准写的什么意思。常见汉字大约 2000 个,但 即使认识了 2000 甚至 3000 字,也不一定能理解词义,理解 文章。因为文言文中一个词往往不止一个意思,有的词会对 应多个含义,这就是一词多义。所以阅读古诗文的时候,必 须注意结合语境,准确理解多义词的含义。 请同学们打开教材 127 页,解释例 1 中的“绝 ”与例 2 中的“信 ”在各句中的意思,并思考这些不同的义项之间有 什么关联?(请按下暂停键) 学生思考回答: 例 1:绝

- 2 -

①假舟楫者,非能水也,而绝江河(《劝学》) 绝:横渡 ②率妻子邑人来此绝境(陶渊明《桃花源记》) 绝:僻远 ③奇山异水,天下独绝(吴均《与朱元思书》) 绝:独一无二 ④至于夏水襄陵,沿溯阻绝(郦道元《三峡》) 绝:阻断,隔绝 ⑤会当凌绝顶,一览众山小(杜甫《春望》) 绝:极 ⑥大雪三日,湖中人鸟声俱绝(张岱《湖心亭看雪》) 绝:断绝 教师明确:“绝 ”的金文 ,左边是两束丝,右边是一把 刀,本义断丝,引申为一般的断绝。后来由“断绝 ”引申出 “尽 ”、“尽头 ”之义,如“绝处逢生 ”、“绝境 ”。又由 “尽头 ”引申为修饰语,表示到了极点,不能再超过或继续 的意思,如:“绝顶 ”。后来又由“尽头 ”、“极点 ”引申 作副词,表示没有余地,如“绝无此意 ”“绝不罢休 ”“绝 无仅有 ”。 例 2:信 ①与朋友交而不信乎(《论语·学而》) 信:诚信,守信 ②愿陛下亲之信之(诸葛亮《出师表》) 信:信任,相信 ③俄而谢玄淮上信至(《世说新语·雅量》) 信:信使,送信的人 ④烟涛微茫信难求(李白《梦游天姥吟留别》) 信:确实,的确 ⑤低眉信手续续弹(白居易《琵琶行》) 信:任凭,随意 ⑥半封京信半题诗(元稹《书乐天纸》) 信:信函,书信 教师提问:再看看信的六个义项有什么关联? 学生回答,教师明确:“信 ”是会意字,金文的“信 ”写

- 3 -

作一人一口,指人口中说出的话,“信 ” 本义是诚,言语 真实。所以,诚信、守信①是用的本义。因为诚信,所以可 以信任② , 值得信任的人,可以如实的传递信息③ , 信使送 来的是记载着真实情况的信函⑥ , 信息是确实的④ 。 “说文 古文 ”2 将信写作“ ”从言, 从心, 表示言从心出, 要 心口如一。心口如一所以信手就是手随着心意去做,就是任 凭、随意⑤ 。虽然六个句子里“信“ 的解释不同,但每个义 项与词的本义之间都有着内在的联系。 大家看到,多义词的词义与本义之间存在着联系,学习 文言文的多义词不能靠死记硬背,必须结合语境,联系词的 本义进行推断,所以我们应该了解词义引申的规律。

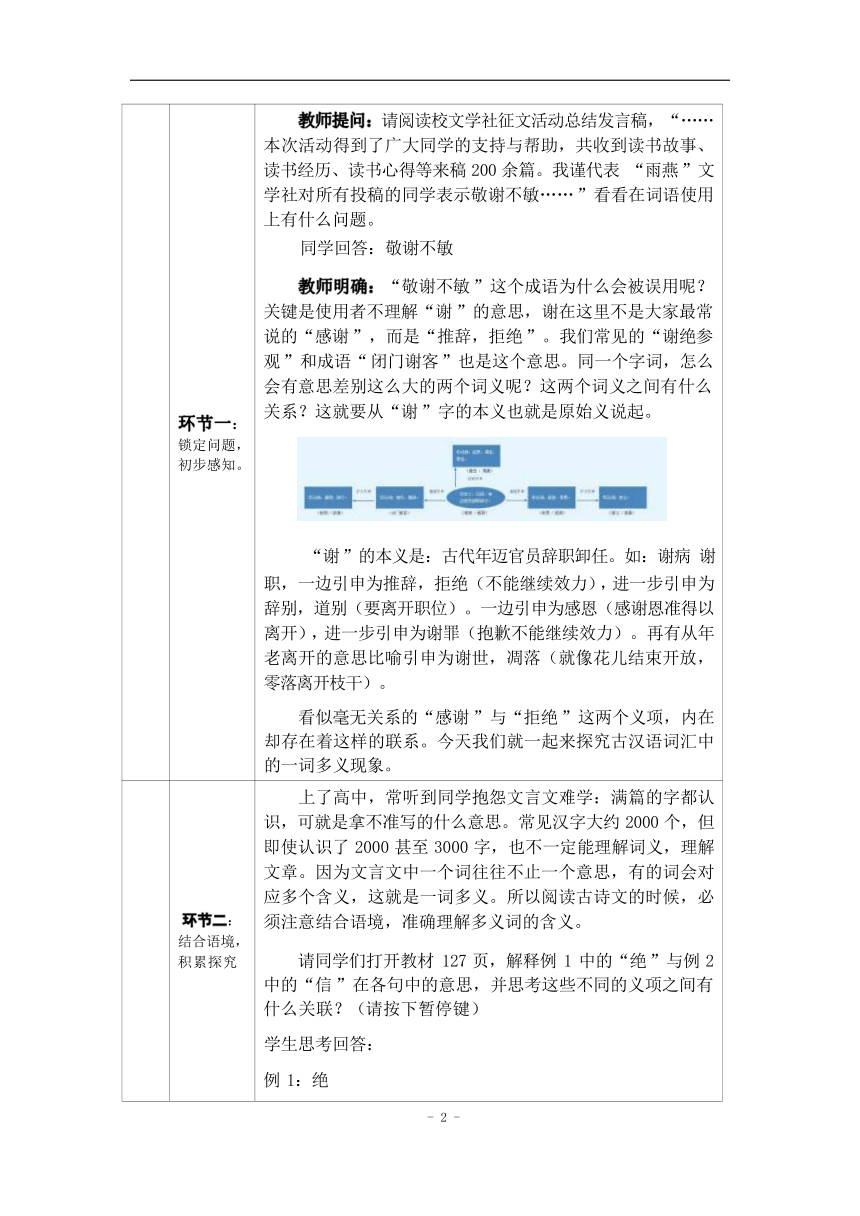

环节三: 探寻规律, 培养语理。 请同学们翻开教材 137 页,阅读学习资源资料摘编一组 (2),圈画重要信息,了解词的引申义与本义的关系。 教师明确:王力先生文中说:“抓住一个词的本义,就 像抓住了这个词的纲,纷繁的词义都变为简单而有系统的了。 对本义有了体会,对于某些词义可以推想而知,而且也可以 了解得更透彻。”下面我们一起来探究一下词义引申的规律。 所谓词的引申义,指的是在语言的发展过程中,由词的 一个意义产生出另外一个或几个与之有关联的意义。 词义引申主要有两种方式。 第一种方式,是“辐射式的引申 ”即由一个意义向各个 不同方面的引申。 例如“節(简化为节) ”字,它的本义是竹节。由这个本义 产生出下列引申义: 1.用于树木,则指木节。《后汉书·虞诩传》:“槃根错 节 ” 2.用于动物,则指关节。《庖丁解牛》:“彼节者有间, 而刀刃者无厚。 ” 3.用于时日,则为节气。《太史公自序》:“ 四时八位十 二度二十四节。 ” 4.用于音乐,则为节奏。白居易《琵琶行》:“钿头银篦 击节碎 ” 5.用于社会政治,则为法度。《礼记·曲礼》:“礼不踰

- 4 -

节。 ” 6.用于道德方面,则为节操。文天祥《正气歌》:“时穷 节乃见。 ” 7.用于动作,则为节制、节省(段玉裁解释“节,竹约也 ” 说“约,缠束也 ”)。《论语·学而》:“节用而爱人。” 如果用图来表示,就是: 这种引申的方式很灵活。同一个本义,可以从各种不同 的角度去联想,因而就有各种不同角度的引申。 第二种方式是“链条式的引申 ”:由甲义引申为乙义, 又由乙义扩大引申为丙义,这样一环套一环的引申。 例如“要 ”,它是“腰 ”的古字。篆文作“ ”,即 一人两手插腰。《说文》称“要,身中也 ”。《墨子·兼爱》: “昔楚灵王好士细要。 ”这是它的本义。由于“腰 ”居身中 的种种特点,又引申出了“ 中间 ”“半路中间拦截 ”“要挟 ” “求得 ”“需要 ”等义项。 如果画成图,就是:腰→ 1.中间→2.半路拦截→3.要挟 →4.求得→5.需要。这种引申方式的特点是:其中一个意义 只和它邻近的两个意义有直接联系,而与其他意义差得较远。 以“要 ”为例,“需要 ”是现代汉语中常用的意义,它和“腰 ” 的意义,乍看起来是毫无关系的。但只要我们找到它们之间 的中间环节,就能清楚地看到其间词义引申发展的脉络。 “辐射式 ”和“链条式 ”这两种引申方式不是截然分开 的。例如“要 ”,除了从“ 中间 ”的上述意思引申义外,还 可以从别的角度引申出别的意义,比如“重要 ”(如“要职 ”)、 “简要 ”(如“要言不烦 ”)、“要领 ”“约定 ”等意思。

- 5 -

“从半路拦截 ”的意义,又可以引申出“邀请 ”的意义(如 陶渊明《桃花源记》“便要还家 ”)。这又是辐射式的引申。 如果用图形表示,也可以由一个词义引申的树形图(这只是 举例性的,没有包括“要 ”的全部意义) 在语言运用的过程中,有一些词语如果由比喻和借代而 产生的词义用得很普遍,约定俗成而形成固定的词义,那就 也可以看作是词义的引申。比如“干戈 ”指战乱,“崩 ”指 帝王死,“手足 ”比喻兄弟,用“虎口 ”比喻危险境地。甚至 有些词如“鼎沸 ”“股肱 ”,现在普遍使用的就是比喻引申 之后的意思,原本的意思已经鲜少见到了。 请同学们思考归纳引申的规律。 教师总结:词义引申的一般规律。词义的引申通常与词 的本义有着相似、相关、相因的逻辑关系。(见图) 词义的引申,通常是由具体到抽象,由个别到一般,由 实词到虚词。古汉语的连词和介词,有不少是从实词虚化而 来的。虚化的一个重要途径,就是词义的引申。 课堂练习: 例:被 被衾多年冷似铁(杜甫《茅屋为秋风所破歌》) 被:被子 霜被群物秋,风飘大荒寒(李白《古风》) 被:覆盖 被以不慈之伪名(屈原《哀郢》) 被:蒙受

- 6 -

信而见疑,忠而被谤 (司马迁《屈原列传》 被:表被动 “被衾多年冷似铁 ” 是“被 ”的本义被子,; “霜被 群物秋,风飘大荒寒 ” 引申义为覆盖; “被以不慈之伪名 ” 是又引申的“蒙受 ”;再引申后就成为为介词,表示被动, 如“信而见疑,忠而被谤 ”中的“被 ”,还保留一点蒙受的 意思,这正是由实到虚过渡的痕迹。 实词虚化的例子还有:(1)动词“会 ”(会合、会见) 虚化为介词“会 ”(适逢)。如《史记·陈涉世家》:“会 天大雨,道不通。 ”(2)动词“ 以 ”(任用、使用。如屈原 《涉江》“忠不必用兮,贤不必以 ”)虚化为介词“以 ”(用、 凭借)等等,在今后的学习中,大家可以随时积累。 虚词数量较少,但每个虚词的用法却灵活多变,同学们 要养成随时积累梳理归类的学习习惯,制作虚词卡片,辨别 虚词在语境中的意义和用法,见得多,记得多,想得多,用 得多,逐渐就能掌握规律,准确理解。 一词多义现象在汉语中非常普遍,阅读古诗文时,要结 合语境准确理解一个多义词在具体语境中的含义。我们要有 积累的意识和梳理的习惯,在零散的语言材料之间建立起关 联,发现规律,由语感上升到语理。

环节四、 自觉运用, 固化提升。 请同学们从所学的古诗文中再梳理一些一词多义的例 子。 大家在积累梳理的过程中思考探究:一词多义的多个义 项之间有什么关系。认识词义的包容关系,词义的分化,在 特定语境下引申等词义演变发展的规律,这样就更容易准确 理解词语在特定语境下的准确词义。 课堂交流:完成 任务单中“朝 ”、 “道 ” 、“当 ” 、 “ 间 ” 的练习。 例如:朝(回忆学过的义项,写出对应的句子) 1、早晨。如:朝服衣冠《邹忌》/朝闻道,夕死可矣。 (《论语 里仁》) 2、早起上朝,朝见、朝拜。如:相如每朝时,常称病, 不欲与廉颇争列。(《廉颇蔺相如列传》) 3、官员们上朝的地方。(如:于是入朝见威王。(《左 传 邹忌讽齐王纳谏》) 4、朝代。如:折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。(《赤 壁》)

- 7 -

例如:当:(写出词语在不同语句中的义项) 1、承当,承受。(当之无愧) 2、应当。(当奖率三军《出师表》) 3、将要。(今当远离) 4、对着,向着。(木兰当户织《木兰诗》) 5、值,正在。(当时此,诸郡县苦秦吏者《陈涉世家》) 6、抵挡。(“锐不可当 ”) 例如:道(综合积累梳理) 1、道路。(会天大雨,道不通《陈涉世家》) 2、道义。(伐无道,诛暴秦) 3、方法。(策之不以其道《马说》) 4、说,讲。(不足为外人道也《桃花源记》) 例如:间(综合积累梳理) 1、夹杂(中间力拉崩倒之声《口技》) 2、一会儿(立有间《扁鹊见蔡桓公》) 3、 参与(又何间焉《曹刿论战》) 4、中间(傅说举于版筑之间《生于忧患死于安乐》) 5、期间(奉命于危难之间《出师表》) 6、量词(宫阙万间都做了土《山坡羊·潼关怀古》) 7、间隔,隔开(遂与外人间隔《桃花源记》) 8、暗暗地(又间令吴广之次所旁《陈涉世家》) …… 词的多个义项不是零散的、孤立的,而是有序的、成系 统的,彼此之间存在一定的逻辑关系。希望同学们通过这节 课的学习能够把握多义词常见义项之间的关联,固化落实已 有的文言词汇,并在今后的文言文学习中,运用学到的知识, 以简驭繁地进行理解记忆。

作业 自主积累梳理学过的文言文中实虚词的一词多义现象。如:“兵 ” “报 ”“亡 ”“理 ”“负 ”“若 ”“通 ”“暴 ”“书 ”“闻 ”“适 ”“发 ”“当 ” “为 ”“会 ”“以 ”“相 ”“知 ”“引 ”“长 ”“军 ”等。

结语 今天我们归纳了一词多义词义引申的基本的情况,大家在今后的 文言文学习中要有积累的意识和梳理的习惯,要在零散的语言材料之 间建立关联,寻找规律!

- 8 -

(

-

-

)

9

——探究一词多义

教学设计

教学目标

教学目标: 1.了解词义的本义、引申义和比喻义,积累总结梳理已学文言文的一词多义现象。 2.掌握在具体语境中通过分析、比较、比照来推断多义词语境义的方法。 3.理论联系实际,积极运用本文所学的知识解释相关的语言现象,促进文言文的学习。 学习重点:学习目标的 1、2 学习难点:学习目标的 3

教学过程

时间 教 学 环 节 主要师生活动

导入 教师说导入语。同学们大家好,今天我们共同学习高一 必修上第 8 单元---古今词义的联系与区别(二)探究一词多 义。

- 1 -

环节一: 锁定问题, 初步感知。 教师提问:请阅读校文学社征文活动总结发言稿,“…… 本次活动得到了广大同学的支持与帮助,共收到读书故事、 读书经历、读书心得等来稿 200 余篇。我谨代表 “雨燕 ”文 学社对所有投稿的同学表示敬谢不敏…… ”看看在词语使用 上有什么问题。 同学回答:敬谢不敏 教师明确:“敬谢不敏 ”这个成语为什么会被误用呢? 关键是使用者不理解“谢 ”的意思,谢在这里不是大家最常 说的“感谢 ”,而是“推辞,拒绝 ”。我们常见的“谢绝参 观 ”和成语“ 闭门谢客 ”也是这个意思。同一个字词,怎么 会有意思差别这么大的两个词义呢?这两个词义之间有什么 关系?这就要从“谢 ”字的本义也就是原始义说起。 “谢 ”的本义是:古代年迈官员辞职卸任。如:谢病 谢 职,一边引申为推辞,拒绝(不能继续效力),进一步引申为 辞别,道别(要离开职位)。一边引申为感恩(感谢恩准得以 离开),进一步引申为谢罪(抱歉不能继续效力)。再有从年 老离开的意思比喻引申为谢世,凋落(就像花儿结束开放, 零落离开枝干)。 看似毫无关系的“感谢 ”与“拒绝 ”这两个义项,内在 却存在着这样的联系。今天我们就一起来探究古汉语词汇中 的一词多义现象。

环节二: 结合语境, 积累探究 上了高中,常听到同学抱怨文言文难学:满篇的字都认 识,可就是拿不准写的什么意思。常见汉字大约 2000 个,但 即使认识了 2000 甚至 3000 字,也不一定能理解词义,理解 文章。因为文言文中一个词往往不止一个意思,有的词会对 应多个含义,这就是一词多义。所以阅读古诗文的时候,必 须注意结合语境,准确理解多义词的含义。 请同学们打开教材 127 页,解释例 1 中的“绝 ”与例 2 中的“信 ”在各句中的意思,并思考这些不同的义项之间有 什么关联?(请按下暂停键) 学生思考回答: 例 1:绝

- 2 -

①假舟楫者,非能水也,而绝江河(《劝学》) 绝:横渡 ②率妻子邑人来此绝境(陶渊明《桃花源记》) 绝:僻远 ③奇山异水,天下独绝(吴均《与朱元思书》) 绝:独一无二 ④至于夏水襄陵,沿溯阻绝(郦道元《三峡》) 绝:阻断,隔绝 ⑤会当凌绝顶,一览众山小(杜甫《春望》) 绝:极 ⑥大雪三日,湖中人鸟声俱绝(张岱《湖心亭看雪》) 绝:断绝 教师明确:“绝 ”的金文 ,左边是两束丝,右边是一把 刀,本义断丝,引申为一般的断绝。后来由“断绝 ”引申出 “尽 ”、“尽头 ”之义,如“绝处逢生 ”、“绝境 ”。又由 “尽头 ”引申为修饰语,表示到了极点,不能再超过或继续 的意思,如:“绝顶 ”。后来又由“尽头 ”、“极点 ”引申 作副词,表示没有余地,如“绝无此意 ”“绝不罢休 ”“绝 无仅有 ”。 例 2:信 ①与朋友交而不信乎(《论语·学而》) 信:诚信,守信 ②愿陛下亲之信之(诸葛亮《出师表》) 信:信任,相信 ③俄而谢玄淮上信至(《世说新语·雅量》) 信:信使,送信的人 ④烟涛微茫信难求(李白《梦游天姥吟留别》) 信:确实,的确 ⑤低眉信手续续弹(白居易《琵琶行》) 信:任凭,随意 ⑥半封京信半题诗(元稹《书乐天纸》) 信:信函,书信 教师提问:再看看信的六个义项有什么关联? 学生回答,教师明确:“信 ”是会意字,金文的“信 ”写

- 3 -

作一人一口,指人口中说出的话,“信 ” 本义是诚,言语 真实。所以,诚信、守信①是用的本义。因为诚信,所以可 以信任② , 值得信任的人,可以如实的传递信息③ , 信使送 来的是记载着真实情况的信函⑥ , 信息是确实的④ 。 “说文 古文 ”2 将信写作“ ”从言, 从心, 表示言从心出, 要 心口如一。心口如一所以信手就是手随着心意去做,就是任 凭、随意⑤ 。虽然六个句子里“信“ 的解释不同,但每个义 项与词的本义之间都有着内在的联系。 大家看到,多义词的词义与本义之间存在着联系,学习 文言文的多义词不能靠死记硬背,必须结合语境,联系词的 本义进行推断,所以我们应该了解词义引申的规律。

环节三: 探寻规律, 培养语理。 请同学们翻开教材 137 页,阅读学习资源资料摘编一组 (2),圈画重要信息,了解词的引申义与本义的关系。 教师明确:王力先生文中说:“抓住一个词的本义,就 像抓住了这个词的纲,纷繁的词义都变为简单而有系统的了。 对本义有了体会,对于某些词义可以推想而知,而且也可以 了解得更透彻。”下面我们一起来探究一下词义引申的规律。 所谓词的引申义,指的是在语言的发展过程中,由词的 一个意义产生出另外一个或几个与之有关联的意义。 词义引申主要有两种方式。 第一种方式,是“辐射式的引申 ”即由一个意义向各个 不同方面的引申。 例如“節(简化为节) ”字,它的本义是竹节。由这个本义 产生出下列引申义: 1.用于树木,则指木节。《后汉书·虞诩传》:“槃根错 节 ” 2.用于动物,则指关节。《庖丁解牛》:“彼节者有间, 而刀刃者无厚。 ” 3.用于时日,则为节气。《太史公自序》:“ 四时八位十 二度二十四节。 ” 4.用于音乐,则为节奏。白居易《琵琶行》:“钿头银篦 击节碎 ” 5.用于社会政治,则为法度。《礼记·曲礼》:“礼不踰

- 4 -

节。 ” 6.用于道德方面,则为节操。文天祥《正气歌》:“时穷 节乃见。 ” 7.用于动作,则为节制、节省(段玉裁解释“节,竹约也 ” 说“约,缠束也 ”)。《论语·学而》:“节用而爱人。” 如果用图来表示,就是: 这种引申的方式很灵活。同一个本义,可以从各种不同 的角度去联想,因而就有各种不同角度的引申。 第二种方式是“链条式的引申 ”:由甲义引申为乙义, 又由乙义扩大引申为丙义,这样一环套一环的引申。 例如“要 ”,它是“腰 ”的古字。篆文作“ ”,即 一人两手插腰。《说文》称“要,身中也 ”。《墨子·兼爱》: “昔楚灵王好士细要。 ”这是它的本义。由于“腰 ”居身中 的种种特点,又引申出了“ 中间 ”“半路中间拦截 ”“要挟 ” “求得 ”“需要 ”等义项。 如果画成图,就是:腰→ 1.中间→2.半路拦截→3.要挟 →4.求得→5.需要。这种引申方式的特点是:其中一个意义 只和它邻近的两个意义有直接联系,而与其他意义差得较远。 以“要 ”为例,“需要 ”是现代汉语中常用的意义,它和“腰 ” 的意义,乍看起来是毫无关系的。但只要我们找到它们之间 的中间环节,就能清楚地看到其间词义引申发展的脉络。 “辐射式 ”和“链条式 ”这两种引申方式不是截然分开 的。例如“要 ”,除了从“ 中间 ”的上述意思引申义外,还 可以从别的角度引申出别的意义,比如“重要 ”(如“要职 ”)、 “简要 ”(如“要言不烦 ”)、“要领 ”“约定 ”等意思。

- 5 -

“从半路拦截 ”的意义,又可以引申出“邀请 ”的意义(如 陶渊明《桃花源记》“便要还家 ”)。这又是辐射式的引申。 如果用图形表示,也可以由一个词义引申的树形图(这只是 举例性的,没有包括“要 ”的全部意义) 在语言运用的过程中,有一些词语如果由比喻和借代而 产生的词义用得很普遍,约定俗成而形成固定的词义,那就 也可以看作是词义的引申。比如“干戈 ”指战乱,“崩 ”指 帝王死,“手足 ”比喻兄弟,用“虎口 ”比喻危险境地。甚至 有些词如“鼎沸 ”“股肱 ”,现在普遍使用的就是比喻引申 之后的意思,原本的意思已经鲜少见到了。 请同学们思考归纳引申的规律。 教师总结:词义引申的一般规律。词义的引申通常与词 的本义有着相似、相关、相因的逻辑关系。(见图) 词义的引申,通常是由具体到抽象,由个别到一般,由 实词到虚词。古汉语的连词和介词,有不少是从实词虚化而 来的。虚化的一个重要途径,就是词义的引申。 课堂练习: 例:被 被衾多年冷似铁(杜甫《茅屋为秋风所破歌》) 被:被子 霜被群物秋,风飘大荒寒(李白《古风》) 被:覆盖 被以不慈之伪名(屈原《哀郢》) 被:蒙受

- 6 -

信而见疑,忠而被谤 (司马迁《屈原列传》 被:表被动 “被衾多年冷似铁 ” 是“被 ”的本义被子,; “霜被 群物秋,风飘大荒寒 ” 引申义为覆盖; “被以不慈之伪名 ” 是又引申的“蒙受 ”;再引申后就成为为介词,表示被动, 如“信而见疑,忠而被谤 ”中的“被 ”,还保留一点蒙受的 意思,这正是由实到虚过渡的痕迹。 实词虚化的例子还有:(1)动词“会 ”(会合、会见) 虚化为介词“会 ”(适逢)。如《史记·陈涉世家》:“会 天大雨,道不通。 ”(2)动词“ 以 ”(任用、使用。如屈原 《涉江》“忠不必用兮,贤不必以 ”)虚化为介词“以 ”(用、 凭借)等等,在今后的学习中,大家可以随时积累。 虚词数量较少,但每个虚词的用法却灵活多变,同学们 要养成随时积累梳理归类的学习习惯,制作虚词卡片,辨别 虚词在语境中的意义和用法,见得多,记得多,想得多,用 得多,逐渐就能掌握规律,准确理解。 一词多义现象在汉语中非常普遍,阅读古诗文时,要结 合语境准确理解一个多义词在具体语境中的含义。我们要有 积累的意识和梳理的习惯,在零散的语言材料之间建立起关 联,发现规律,由语感上升到语理。

环节四、 自觉运用, 固化提升。 请同学们从所学的古诗文中再梳理一些一词多义的例 子。 大家在积累梳理的过程中思考探究:一词多义的多个义 项之间有什么关系。认识词义的包容关系,词义的分化,在 特定语境下引申等词义演变发展的规律,这样就更容易准确 理解词语在特定语境下的准确词义。 课堂交流:完成 任务单中“朝 ”、 “道 ” 、“当 ” 、 “ 间 ” 的练习。 例如:朝(回忆学过的义项,写出对应的句子) 1、早晨。如:朝服衣冠《邹忌》/朝闻道,夕死可矣。 (《论语 里仁》) 2、早起上朝,朝见、朝拜。如:相如每朝时,常称病, 不欲与廉颇争列。(《廉颇蔺相如列传》) 3、官员们上朝的地方。(如:于是入朝见威王。(《左 传 邹忌讽齐王纳谏》) 4、朝代。如:折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。(《赤 壁》)

- 7 -

例如:当:(写出词语在不同语句中的义项) 1、承当,承受。(当之无愧) 2、应当。(当奖率三军《出师表》) 3、将要。(今当远离) 4、对着,向着。(木兰当户织《木兰诗》) 5、值,正在。(当时此,诸郡县苦秦吏者《陈涉世家》) 6、抵挡。(“锐不可当 ”) 例如:道(综合积累梳理) 1、道路。(会天大雨,道不通《陈涉世家》) 2、道义。(伐无道,诛暴秦) 3、方法。(策之不以其道《马说》) 4、说,讲。(不足为外人道也《桃花源记》) 例如:间(综合积累梳理) 1、夹杂(中间力拉崩倒之声《口技》) 2、一会儿(立有间《扁鹊见蔡桓公》) 3、 参与(又何间焉《曹刿论战》) 4、中间(傅说举于版筑之间《生于忧患死于安乐》) 5、期间(奉命于危难之间《出师表》) 6、量词(宫阙万间都做了土《山坡羊·潼关怀古》) 7、间隔,隔开(遂与外人间隔《桃花源记》) 8、暗暗地(又间令吴广之次所旁《陈涉世家》) …… 词的多个义项不是零散的、孤立的,而是有序的、成系 统的,彼此之间存在一定的逻辑关系。希望同学们通过这节 课的学习能够把握多义词常见义项之间的关联,固化落实已 有的文言词汇,并在今后的文言文学习中,运用学到的知识, 以简驭繁地进行理解记忆。

作业 自主积累梳理学过的文言文中实虚词的一词多义现象。如:“兵 ” “报 ”“亡 ”“理 ”“负 ”“若 ”“通 ”“暴 ”“书 ”“闻 ”“适 ”“发 ”“当 ” “为 ”“会 ”“以 ”“相 ”“知 ”“引 ”“长 ”“军 ”等。

结语 今天我们归纳了一词多义词义引申的基本的情况,大家在今后的 文言文学习中要有积累的意识和梳理的习惯,要在零散的语言材料之 间建立关联,寻找规律!

- 8 -

(

-

-

)

9

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读