第19课《怀疑与学问》课件(共28张PPT) 统编版语文九年级上册

文档属性

| 名称 | 第19课《怀疑与学问》课件(共28张PPT) 统编版语文九年级上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 390.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-11-20 12:40:35 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

怀疑与学问

顾劼刚

学习目标

1.理清文章的论证结构,理解中心论点与分论点之间的关系。

2.学习本文语言简洁准确、通达流畅、长短相宜的特点。

3.理解怀疑精神的内涵及重要意义。

新课导入

伽利略对亚里士多德的观点产生了怀疑,因而得出了自由落体定律;瓦特因为有“水开了,壶盖为什么会跳起来”的疑问,发现了蒸汽的力量;哥白尼对前人的成果不盲从,因而提出了地动学说;牛顿因为有“苹果为什么会落地”的疑问,发现了万有引力……这些创造都是从怀疑中来,那么怀疑和学问有什么关系呢?让我们来学习顾颉刚先生的《怀疑与学问》。

了解作者

顾颉刚(1893.5.8.—1980.12.25.),原名诵坤,字铭坚,号颉刚;小名双庆,笔名有余毅等,江苏苏州人。是中国现代著名历史学家、民俗学家,古史辨学派创始人,现代历史地理学和民俗学的开拓者、奠基人。

1920年毕业于北京大学,曾任北京大学助教,中山大学、燕京大学教授、历史系主任,云南大学、齐鲁大学、中央大学、复旦大学、兰州大学、诚明文学院等校教授,北平研究院研究员,中央研究院历史语言研究所通讯研究员、院士,《文史》杂志社总编辑,大中国图书局编辑所长兼总经理。

顾颉刚是中国“古史辨”学派的创始人。提出了“层累地造成的中国古史”学说。建国后,从事古史研究和古籍整理工作,负责校点《资治通鉴》和二十四史,做出了重要贡献。主要著作有:《古史辨》《汉代学术史略》《两汉州制考》《郑樵传》等,与人合著《三皇考》《中国疆域沿革史》《中国历史地图》等。

创作背景

本文选自《宝树园文存》卷三(中华书局2011年版)。1922年,顾颉刚到上海任商务印书馆编辑,这段时间他与胡适和钱玄同通过信件讨论群经辨伪问题,开始复兴历史上的疑辨运动,并把儒家的辨伪变成历史家的辨伪。在1923年提出了“层累地造成的中国古史”的学说,引起了一场古史大论战。1926年,顾颉刚把论战双方的文章收集起来,编成《古史辨》第一册,于是,中国史学界出现了一个以“疑古”为旗帜的古史辨派,《怀疑与学问》即为此段时间所作。

盲 从 虚妄 墨守 懒惰 停滞 腐草为萤

máng

wàng

mò

duò

zhì

yíng

疏解字词

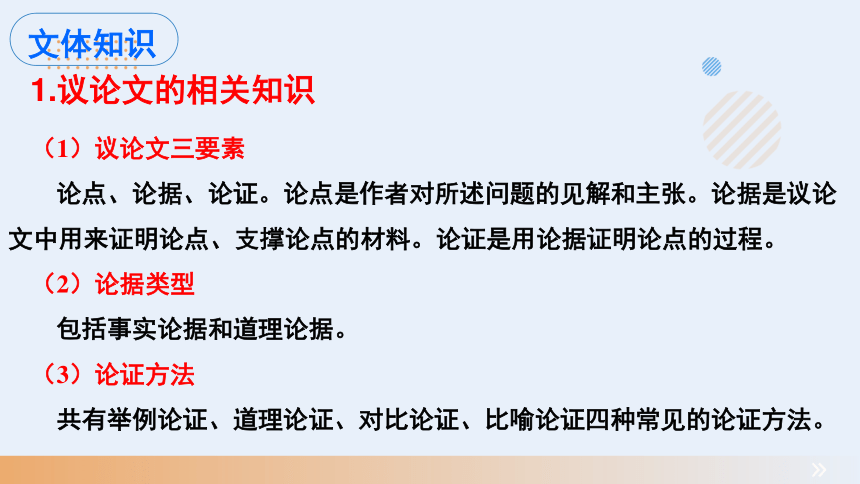

1.议论文的相关知识

(1)议论文三要素

论点、论据、论证。论点是作者对所述问题的见解和主张。论据是议论文中用来证明论点、支撑论点的材料。论证是用论据证明论点的过程。

(2)论据类型

包括事实论据和道理论据。

(3)论证方法

共有举例论证、道理论证、对比论证、比喻论证四种常见的论证方法。

文体知识

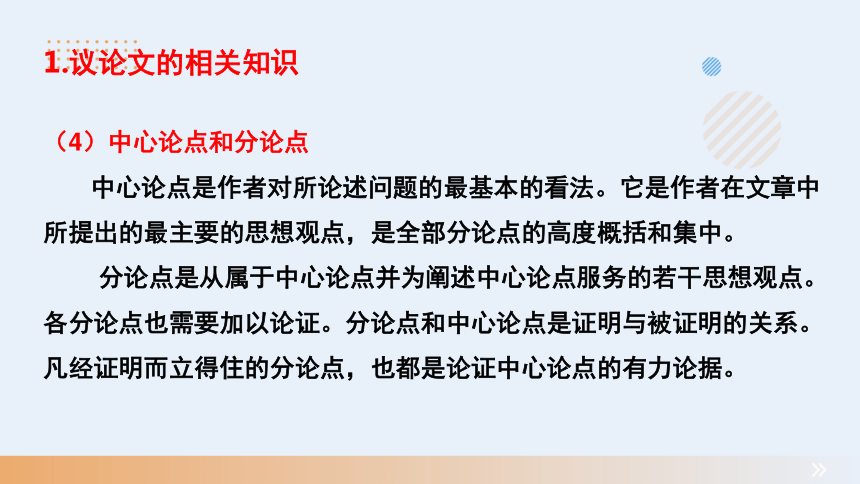

1.议论文的相关知识

(4)中心论点和分论点

中心论点是作者对所论述问题的最基本的看法。它是作者在文章中所提出的最主要的思想观点,是全部分论点的高度概括和集中。

分论点是从属于中心论点并为阐述中心论点服务的若干思想观点。各分论点也需要加以论证。分论点和中心论点是证明与被证明的关系。凡经证明而立得住的分论点,也都是论证中心论点的有力论据。

阅读课文,回答下面问题:

1.本文的中心论点和分论点分别是什么?

2.给文章划分层次并概括层意。

3.文中所说的怀疑精神有什么样的内涵?它对做学问有什么重要意义?

4.文章运用了哪些论证方法?

5.体会文章严密的逻辑和准确严谨的语言特色。

第一层(1-2):提出中心论点——做学问要有怀疑精神。

第二层(3-5):提出并论证分论点一——怀疑是消极方面辨伪去妄的必须步骤。

第三层(6):提出并论证分论点二——怀疑时积极方面建设新学说、启迪新发明的基本条件。

论证方法:用分论点证明中心论点

“学者先要会疑。” ——程颐。

学问,在于学和问,要学会提出问题,然后找出解决之法。这样才能成就博学之才。

“在可疑而不疑者,不曾学;学则须疑。” ——张载

在学习的时候,对于应该怀疑的地方而不怀疑,就等于没有学;学习必须要有怀疑的精神。

“学者先要会疑。” ——程颐。

“在可疑而不疑者,不曾学;学则须疑。” ——张载

引用论证,在开头引用两位大学问家的名言,既提出了中心论点,同时也可以作为证明论点的有力证据,更有说服力,为下文论证提供了依据,吸引读者的阅读兴趣。

“学问的基础是事实和依据。”

“这一番事前的思索,不肯随便轻信,便是怀疑的精神,做一切学问的基本条件。”

“有一点怀疑的精神,不要随便盲从或迷信。”

得出结论:“怀疑是消极方面辨伪去妄的必须步骤。”

思考:作者是怎样提出并论证分论点一的?

学问的基础是事实和证据。/事实和证据的来源有两种:一种是自己亲眼看见的,一种是听别人传说的。/譬如在国难危急的时候,各地一定有许多口头的消息,说得如何凶险,那便是别人的传说,不一定可靠。 要知道实际的情形,只有靠己亲自去观察。/做学问也是这样,最要紧最可靠的材料是自己亲见的事实证据;但这种证据有时候不能亲自见到,便只能靠别人的传说了。

事实和论据的两种来源

“譬如……”举例论证

做学问依据的材料也有两种

因果例证法

引出下文的进一步论证

对论述进行铺垫,使论证更具体,增加说服力

使文章的论证层层深入,有逻辑

我们对于传说的话,不论信不信,都应当经过一番思考,不应当随随便便就信了。/我们信它,因为它“是”;不信它,因为它“非”。这一番事前的思索,不肯随便轻信,便是怀疑的精神,做一切学问的基本条件。/我们听说古代有三皇五帝 ,便要问:这是谁说的话?最先见于何书?书是何时人著的?著者何以知道?/我们又听说“腐草为萤”,便要问:死了的植物如何会变飞动的甲虫?有什么科学根据? 我们若能这样追问,一切虚妄的学说便不攻自破了。

提出怀疑精神的必要性

“三皇五帝”举例论证

“腐草为萤”举例论证

怀疑精神是做一切学问的基本条件

例证法

我们对于不论哪一本书,哪一种学问,都要先经过怀疑,因怀疑而思索,因思索而辨别是非。/经过怀疑、思索、辨别三个步骤以后,那本书才是我的书,那种学问才是我的学问。否则便是盲从,便是迷信。/孟子所谓“尽信书不如无书”,也就是教我们有一点怀疑的精神,不要随便盲从或迷信。

对任何学问都要先怀疑

孟子名言引用论证

提出“怀疑、思索、辨别”三个步骤进行正反对比论证

正反对比论证、引用论证

““尽信书不如无书。” ——《孟子·尽心下》。

原指完全相信《尚书》,倒不如没有《尚书》,后用以泛指读书不要拘泥于书上或迷信书本。

提示:“怀疑、思索、辨别”三个步骤是依照人们认识事物的过程和规律来说的,人们要先对事物产生怀疑,再进一步思索疑点,最后辨明正确与错误。

思考:“怀疑、思索、辨别”三个步骤是否能调换顺序?

提出分论点:“怀疑是积极方面建设新学说、启迪新发明的基本条件。”

“只有常常怀疑……在不断的发问和求解中,一切学问才会发展起来。”

“许多大学问家、大哲学家都是从怀疑中锻炼出来的。”

“如果……那就……一切学术就停滞了,人类的文化也就不会进步了。”

思考:作者是怎样提出并论证分论点二的?

“怀疑不仅是消极方面辨伪去妄的必须步骤,也是积极方面建设新学说、启迪新发明的基本条件。”

总结前文的观点

提出下文的观点

承上启下,使论证层层深入。

“对于别人的话,都不打折扣地承认,那是思想上的懒惰。这样的脑筋永远是被动的,永远不能做学问。/只有常常怀疑、常常发问的脑筋才有问题,有问题才想求解答。在不断的发问和求解中,一切学问才会发展起来。”

正反对比论证,论证怀疑精神对治学的重要性。

指代“对于别人的话,都不打折扣地承认,那是思想上的懒惰”

清代的一位大学问家——戴震 ,幼时读朱子的《大学 章句》,便问《大学》是何时的书,朱子是何时的人。塾师告诉他《大学》是周代的书, 朱子是宋代的大儒,他便问宋代的人如何能知道一千多年前的著者的意思。/法国的大哲学家笛卡儿也说: “我怀疑,所以我存在。”他的哲学就建设在对于万事万物的怀疑和明辨上。

举例论证“古往今来许多大学问家、大哲学家都是从怀疑中锻炼出来的”。

一切学问家,不但对于流俗传说,就是对于过去学者的学说也常常要抱怀疑的态度,常常和书中的学说辩论,常常评判书中的学说,常常修正书中的学说。要这样才能有更新更善的学说产生。古往今来,科学上新的发明,哲学上新的理论,美术上新的作风,都是这样来的。

逻辑严密,语言准确

指代“对于过去学者的学说也常常要抱怀疑的态度,常常和书中的学说辩论,常常评判书中的学说,常常修正书中的学说”。

如果后来的学者都墨守前人的旧说,那就没有新问题,没有新发明,一切学术就停滞了,人类的文化也就不会进步了。

反面补述前任墨守陈规的后果,进一步论证观点,增强说服力。

课堂小结

本文是一篇观点鲜明、论证充分、说理透彻的议论文。论述了“治学你须有怀疑精神”这一观点,强调了怀疑精神在治学过程中的重要作用,并提倡学者应有怀疑精神,不要随便盲从或迷信。本文围绕着中心论点,分设了两个分论点,层层深入地进行论述,条理清楚,中心明确。这种论证结构和方法值得同学们学习。

课后作业

1. 学习了本文后,相信你对怀疑精神在学习中的重要性有了新的认识,请你以《读书贵有疑》为题写一篇300字的议论小练笔。

2.完成课后练习。

同学们,下节课见!

怀疑与学问

顾劼刚

学习目标

1.理清文章的论证结构,理解中心论点与分论点之间的关系。

2.学习本文语言简洁准确、通达流畅、长短相宜的特点。

3.理解怀疑精神的内涵及重要意义。

新课导入

伽利略对亚里士多德的观点产生了怀疑,因而得出了自由落体定律;瓦特因为有“水开了,壶盖为什么会跳起来”的疑问,发现了蒸汽的力量;哥白尼对前人的成果不盲从,因而提出了地动学说;牛顿因为有“苹果为什么会落地”的疑问,发现了万有引力……这些创造都是从怀疑中来,那么怀疑和学问有什么关系呢?让我们来学习顾颉刚先生的《怀疑与学问》。

了解作者

顾颉刚(1893.5.8.—1980.12.25.),原名诵坤,字铭坚,号颉刚;小名双庆,笔名有余毅等,江苏苏州人。是中国现代著名历史学家、民俗学家,古史辨学派创始人,现代历史地理学和民俗学的开拓者、奠基人。

1920年毕业于北京大学,曾任北京大学助教,中山大学、燕京大学教授、历史系主任,云南大学、齐鲁大学、中央大学、复旦大学、兰州大学、诚明文学院等校教授,北平研究院研究员,中央研究院历史语言研究所通讯研究员、院士,《文史》杂志社总编辑,大中国图书局编辑所长兼总经理。

顾颉刚是中国“古史辨”学派的创始人。提出了“层累地造成的中国古史”学说。建国后,从事古史研究和古籍整理工作,负责校点《资治通鉴》和二十四史,做出了重要贡献。主要著作有:《古史辨》《汉代学术史略》《两汉州制考》《郑樵传》等,与人合著《三皇考》《中国疆域沿革史》《中国历史地图》等。

创作背景

本文选自《宝树园文存》卷三(中华书局2011年版)。1922年,顾颉刚到上海任商务印书馆编辑,这段时间他与胡适和钱玄同通过信件讨论群经辨伪问题,开始复兴历史上的疑辨运动,并把儒家的辨伪变成历史家的辨伪。在1923年提出了“层累地造成的中国古史”的学说,引起了一场古史大论战。1926年,顾颉刚把论战双方的文章收集起来,编成《古史辨》第一册,于是,中国史学界出现了一个以“疑古”为旗帜的古史辨派,《怀疑与学问》即为此段时间所作。

盲 从 虚妄 墨守 懒惰 停滞 腐草为萤

máng

wàng

mò

duò

zhì

yíng

疏解字词

1.议论文的相关知识

(1)议论文三要素

论点、论据、论证。论点是作者对所述问题的见解和主张。论据是议论文中用来证明论点、支撑论点的材料。论证是用论据证明论点的过程。

(2)论据类型

包括事实论据和道理论据。

(3)论证方法

共有举例论证、道理论证、对比论证、比喻论证四种常见的论证方法。

文体知识

1.议论文的相关知识

(4)中心论点和分论点

中心论点是作者对所论述问题的最基本的看法。它是作者在文章中所提出的最主要的思想观点,是全部分论点的高度概括和集中。

分论点是从属于中心论点并为阐述中心论点服务的若干思想观点。各分论点也需要加以论证。分论点和中心论点是证明与被证明的关系。凡经证明而立得住的分论点,也都是论证中心论点的有力论据。

阅读课文,回答下面问题:

1.本文的中心论点和分论点分别是什么?

2.给文章划分层次并概括层意。

3.文中所说的怀疑精神有什么样的内涵?它对做学问有什么重要意义?

4.文章运用了哪些论证方法?

5.体会文章严密的逻辑和准确严谨的语言特色。

第一层(1-2):提出中心论点——做学问要有怀疑精神。

第二层(3-5):提出并论证分论点一——怀疑是消极方面辨伪去妄的必须步骤。

第三层(6):提出并论证分论点二——怀疑时积极方面建设新学说、启迪新发明的基本条件。

论证方法:用分论点证明中心论点

“学者先要会疑。” ——程颐。

学问,在于学和问,要学会提出问题,然后找出解决之法。这样才能成就博学之才。

“在可疑而不疑者,不曾学;学则须疑。” ——张载

在学习的时候,对于应该怀疑的地方而不怀疑,就等于没有学;学习必须要有怀疑的精神。

“学者先要会疑。” ——程颐。

“在可疑而不疑者,不曾学;学则须疑。” ——张载

引用论证,在开头引用两位大学问家的名言,既提出了中心论点,同时也可以作为证明论点的有力证据,更有说服力,为下文论证提供了依据,吸引读者的阅读兴趣。

“学问的基础是事实和依据。”

“这一番事前的思索,不肯随便轻信,便是怀疑的精神,做一切学问的基本条件。”

“有一点怀疑的精神,不要随便盲从或迷信。”

得出结论:“怀疑是消极方面辨伪去妄的必须步骤。”

思考:作者是怎样提出并论证分论点一的?

学问的基础是事实和证据。/事实和证据的来源有两种:一种是自己亲眼看见的,一种是听别人传说的。/譬如在国难危急的时候,各地一定有许多口头的消息,说得如何凶险,那便是别人的传说,不一定可靠。 要知道实际的情形,只有靠己亲自去观察。/做学问也是这样,最要紧最可靠的材料是自己亲见的事实证据;但这种证据有时候不能亲自见到,便只能靠别人的传说了。

事实和论据的两种来源

“譬如……”举例论证

做学问依据的材料也有两种

因果例证法

引出下文的进一步论证

对论述进行铺垫,使论证更具体,增加说服力

使文章的论证层层深入,有逻辑

我们对于传说的话,不论信不信,都应当经过一番思考,不应当随随便便就信了。/我们信它,因为它“是”;不信它,因为它“非”。这一番事前的思索,不肯随便轻信,便是怀疑的精神,做一切学问的基本条件。/我们听说古代有三皇五帝 ,便要问:这是谁说的话?最先见于何书?书是何时人著的?著者何以知道?/我们又听说“腐草为萤”,便要问:死了的植物如何会变飞动的甲虫?有什么科学根据? 我们若能这样追问,一切虚妄的学说便不攻自破了。

提出怀疑精神的必要性

“三皇五帝”举例论证

“腐草为萤”举例论证

怀疑精神是做一切学问的基本条件

例证法

我们对于不论哪一本书,哪一种学问,都要先经过怀疑,因怀疑而思索,因思索而辨别是非。/经过怀疑、思索、辨别三个步骤以后,那本书才是我的书,那种学问才是我的学问。否则便是盲从,便是迷信。/孟子所谓“尽信书不如无书”,也就是教我们有一点怀疑的精神,不要随便盲从或迷信。

对任何学问都要先怀疑

孟子名言引用论证

提出“怀疑、思索、辨别”三个步骤进行正反对比论证

正反对比论证、引用论证

““尽信书不如无书。” ——《孟子·尽心下》。

原指完全相信《尚书》,倒不如没有《尚书》,后用以泛指读书不要拘泥于书上或迷信书本。

提示:“怀疑、思索、辨别”三个步骤是依照人们认识事物的过程和规律来说的,人们要先对事物产生怀疑,再进一步思索疑点,最后辨明正确与错误。

思考:“怀疑、思索、辨别”三个步骤是否能调换顺序?

提出分论点:“怀疑是积极方面建设新学说、启迪新发明的基本条件。”

“只有常常怀疑……在不断的发问和求解中,一切学问才会发展起来。”

“许多大学问家、大哲学家都是从怀疑中锻炼出来的。”

“如果……那就……一切学术就停滞了,人类的文化也就不会进步了。”

思考:作者是怎样提出并论证分论点二的?

“怀疑不仅是消极方面辨伪去妄的必须步骤,也是积极方面建设新学说、启迪新发明的基本条件。”

总结前文的观点

提出下文的观点

承上启下,使论证层层深入。

“对于别人的话,都不打折扣地承认,那是思想上的懒惰。这样的脑筋永远是被动的,永远不能做学问。/只有常常怀疑、常常发问的脑筋才有问题,有问题才想求解答。在不断的发问和求解中,一切学问才会发展起来。”

正反对比论证,论证怀疑精神对治学的重要性。

指代“对于别人的话,都不打折扣地承认,那是思想上的懒惰”

清代的一位大学问家——戴震 ,幼时读朱子的《大学 章句》,便问《大学》是何时的书,朱子是何时的人。塾师告诉他《大学》是周代的书, 朱子是宋代的大儒,他便问宋代的人如何能知道一千多年前的著者的意思。/法国的大哲学家笛卡儿也说: “我怀疑,所以我存在。”他的哲学就建设在对于万事万物的怀疑和明辨上。

举例论证“古往今来许多大学问家、大哲学家都是从怀疑中锻炼出来的”。

一切学问家,不但对于流俗传说,就是对于过去学者的学说也常常要抱怀疑的态度,常常和书中的学说辩论,常常评判书中的学说,常常修正书中的学说。要这样才能有更新更善的学说产生。古往今来,科学上新的发明,哲学上新的理论,美术上新的作风,都是这样来的。

逻辑严密,语言准确

指代“对于过去学者的学说也常常要抱怀疑的态度,常常和书中的学说辩论,常常评判书中的学说,常常修正书中的学说”。

如果后来的学者都墨守前人的旧说,那就没有新问题,没有新发明,一切学术就停滞了,人类的文化也就不会进步了。

反面补述前任墨守陈规的后果,进一步论证观点,增强说服力。

课堂小结

本文是一篇观点鲜明、论证充分、说理透彻的议论文。论述了“治学你须有怀疑精神”这一观点,强调了怀疑精神在治学过程中的重要作用,并提倡学者应有怀疑精神,不要随便盲从或迷信。本文围绕着中心论点,分设了两个分论点,层层深入地进行论述,条理清楚,中心明确。这种论证结构和方法值得同学们学习。

课后作业

1. 学习了本文后,相信你对怀疑精神在学习中的重要性有了新的认识,请你以《读书贵有疑》为题写一篇300字的议论小练笔。

2.完成课后练习。

同学们,下节课见!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)