2023-2024学年部编语文必修上册7.2 归园田居(其一)课件(共34张PPT)

文档属性

| 名称 | 2023-2024学年部编语文必修上册7.2 归园田居(其一)课件(共34张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 874.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-11-20 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

第 7 课 | 篇目(二) *归园田居(其一)

课文助读与拓展

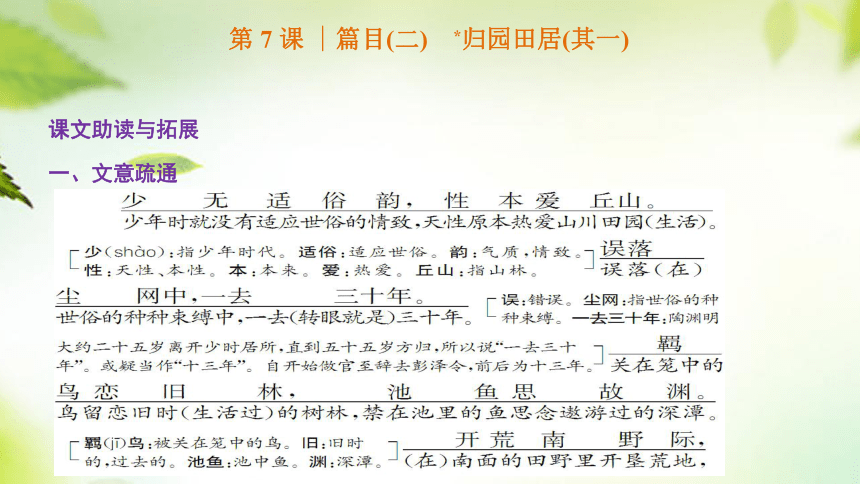

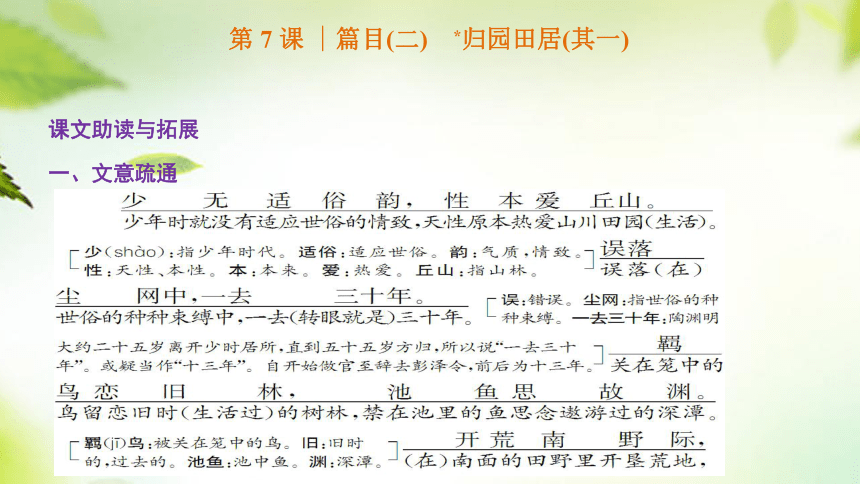

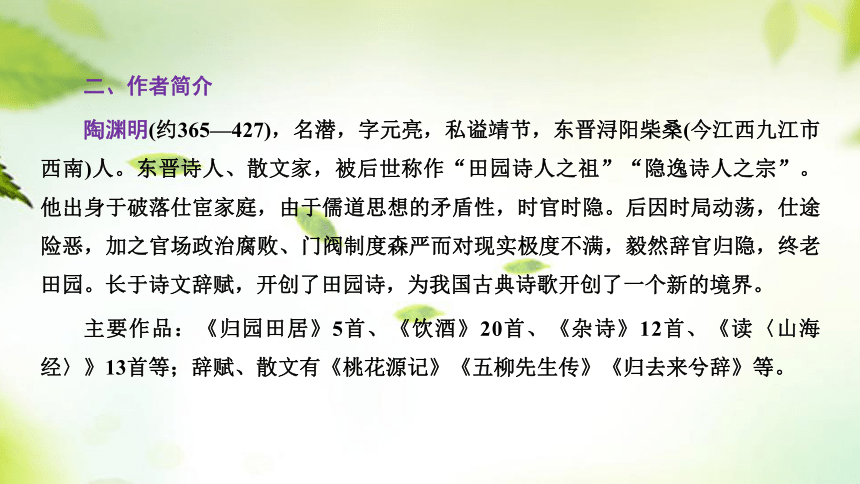

一、文意疏通

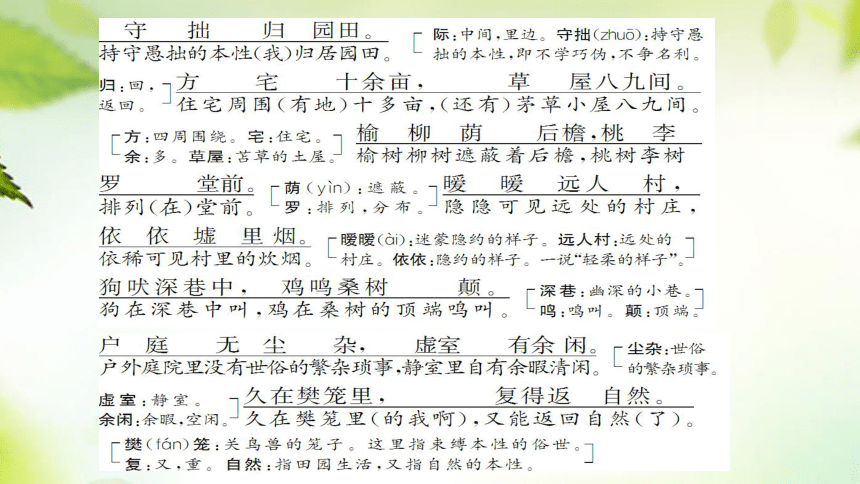

二、作者简介

陶渊明(约365—427),名潜,字元亮,私谥靖节,东晋浔阳柴桑(今江西九江市西南)人。东晋诗人、散文家,被后世称作“田园诗人之祖”“隐逸诗人之宗”。他出身于破落仕宦家庭,由于儒道思想的矛盾性,时官时隐。后因时局动荡,仕途险恶,加之官场政治腐败、门阀制度森严而对现实极度不满,毅然辞官归隐,终老田园。长于诗文辞赋,开创了田园诗,为我国古典诗歌开创了一个新的境界。

主要作品:《归园田居》5首、《饮酒》20首、《杂诗》12首、《读〈山海经〉》13首等;辞赋、散文有《桃花源记》《五柳先生传》《归去来兮辞》等。

[人物颂歌]

陶渊明是一个里程碑式的人物,梁启超先生说他最能领略自然之美,最能体味人生的妙味。作为中国古代士大夫在无路可走时退守的精神归宿,陶渊明一直备受推崇。“采菊东篱下,悠然见南山”的旷达潇洒的隐士风采也成为中国古代文坛的一道淡远的风景。

“穷则独善其身,达则兼济天下”是文人从政时进与退的原则,换句话说,得志时他们选择的是“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的入世,失意时他们要做的是“笑看花开花落,静观云卷云舒”的出世。陶渊明不走寻常路,对他而言,仕途的压力并非来自外界,而是源于内心。不愿意整冠束带见督邮是因为灵魂深处的清高提醒他不能折腰,所以陶渊明在短暂的入世之后没有选择做官场上一朵“出淤泥而不染”的莲花,而是像一个离家的孩子投入母亲的怀抱一样“载欣载奔”地回归田园。于是酒成了他的朋友,菊造就了他的品性,诗涵养了他的灵魂。

三、背景链接

公元405年(东晋安帝义熙元年),陶渊明在江西彭泽做县令,不过八十天,便声称“岂能为五斗米而向乡里小儿折腰”,挂印回家,从此结束了时隐时仕、身不由己的生活,终老田园。陶渊明归隐后,作《归园田居》诗一组,共五首,描绘了田园风光的美好与乡居生活的淳朴可爱,抒发了归隐后愉悦的心情。课文选的是第一首。

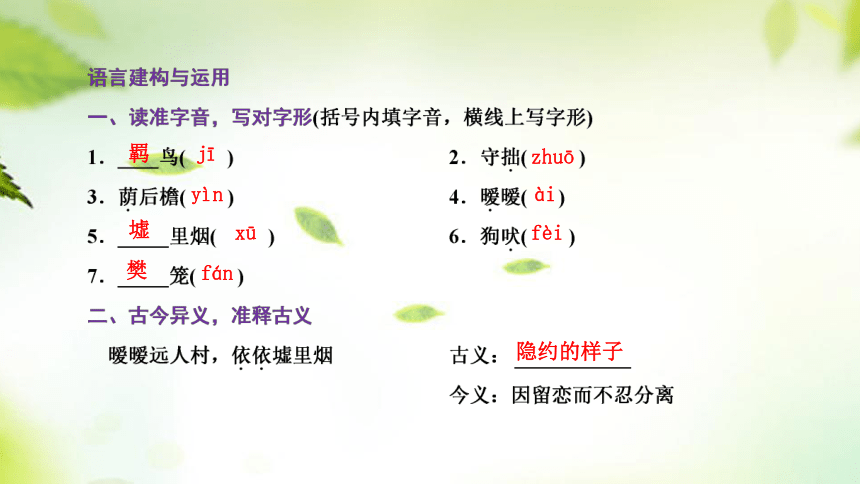

羁

jī

zhuō

yìn

ài

墟

xū

fèi

樊

fán

隐约的样子

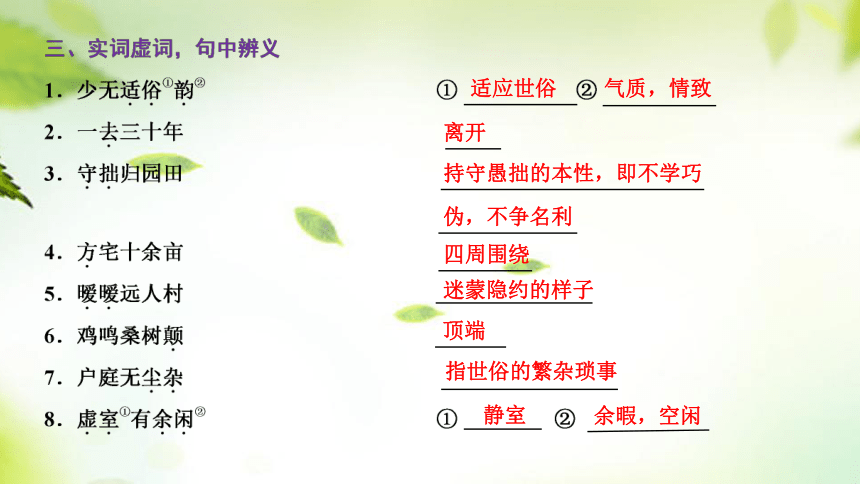

适应世俗

气质,情致

离开

持守愚拙的本性,即不学巧

伪,不争名利

四周围绕

迷蒙隐约的样子

顶端

指世俗的繁杂琐事

静室

余暇,空闲

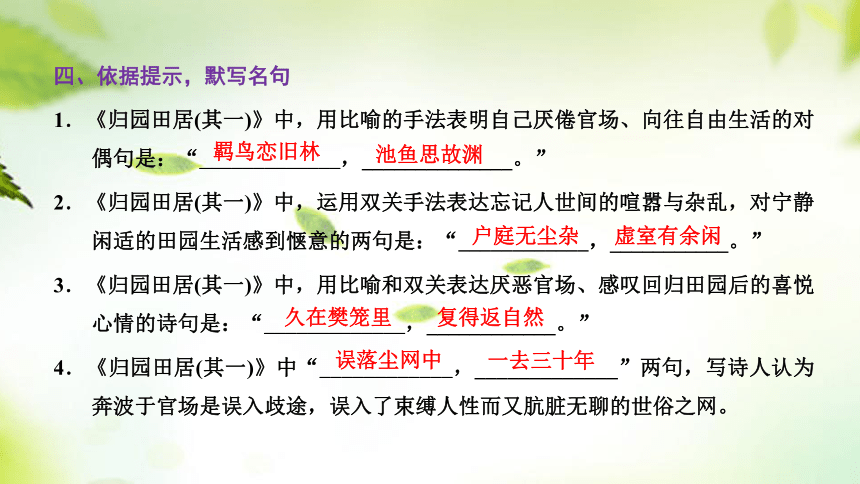

四、依据提示,默写名句

1.《归园田居(其一)》中,用比喻的手法表明自己厌倦官场、向往自由生活的对偶句是:“_____________,______________。”

2.《归园田居(其一)》中,运用双关手法表达忘记人世间的喧嚣与杂乱,对宁静闲适的田园生活感到惬意的两句是:“____________,___________。”

3.《归园田居(其一)》中,用比喻和双关表达厌恶官场、感叹回归田园后的喜悦心情的诗句是:“_____________,____________。”

4.《归园田居(其一)》中“____________,_____________”两句,写诗人认为奔波于官场是误入歧途,误入了束缚人性而又肮脏无聊的世俗之网。

羁鸟恋旧林

池鱼思故渊

户庭无尘杂

虚室有余闲

久在樊笼里

复得返自然

误落尘网中

一去三十年

提高审美鉴赏

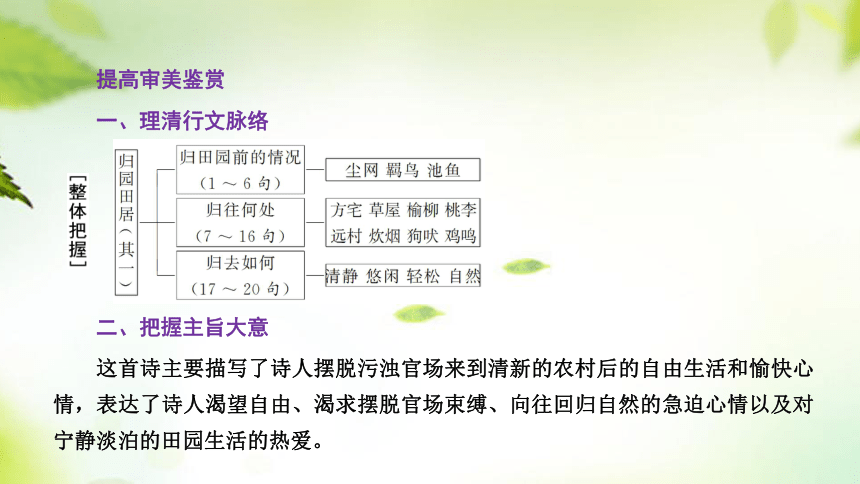

一、理清行文脉络

二、把握主旨大意

这首诗主要描写了诗人摆脱污浊官场来到清新的农村后的自由生活和愉快心情,表达了诗人渴望自由、渴求摆脱官场束缚、向往回归自然的急迫心情以及对宁静淡泊的田园生活的热爱。

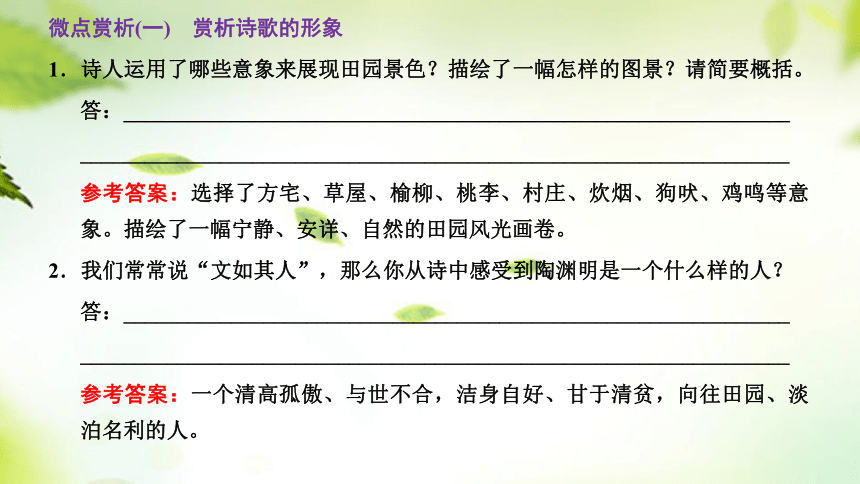

微点赏析(一) 赏析诗歌的形象

1.诗人运用了哪些意象来展现田园景色?描绘了一幅怎样的图景?请简要概括。

答:______________________________________________________________

__________________________________________________________________

参考答案:选择了方宅、草屋、榆柳、桃李、村庄、炊烟、狗吠、鸡鸣等意象。描绘了一幅宁静、安详、自然的田园风光画卷。

2.我们常常说“文如其人”,那么你从诗中感受到陶渊明是一个什么样的人?

答:______________________________________________________________

__________________________________________________________________

参考答案:一个清高孤傲、与世不合,洁身自好、甘于清贫,向往田园、淡泊名利的人。

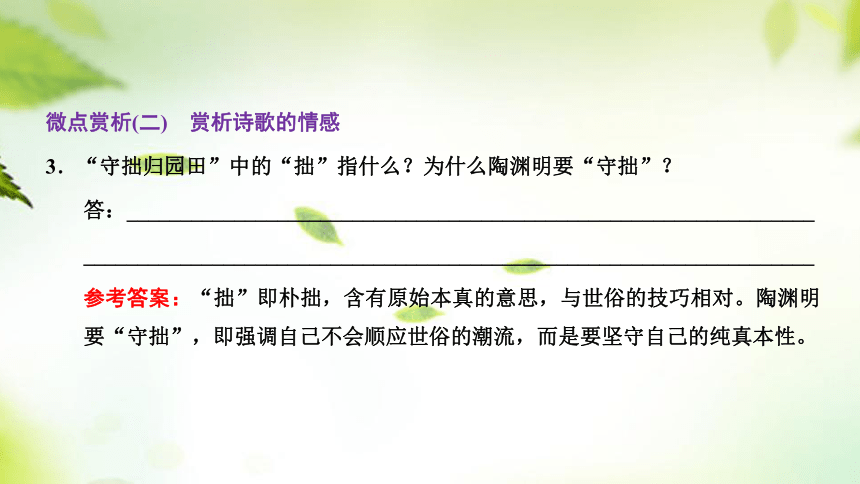

微点赏析(二) 赏析诗歌的情感

3.“守拙归园田”中的“拙”指什么?为什么陶渊明要“守拙”?

答:________________________________________________________________

____________________________________________________________________

参考答案:“拙”即朴拙,含有原始本真的意思,与世俗的技巧相对。陶渊明要“守拙”,即强调自己不会顺应世俗的潮流,而是要坚守自己的纯真本性。

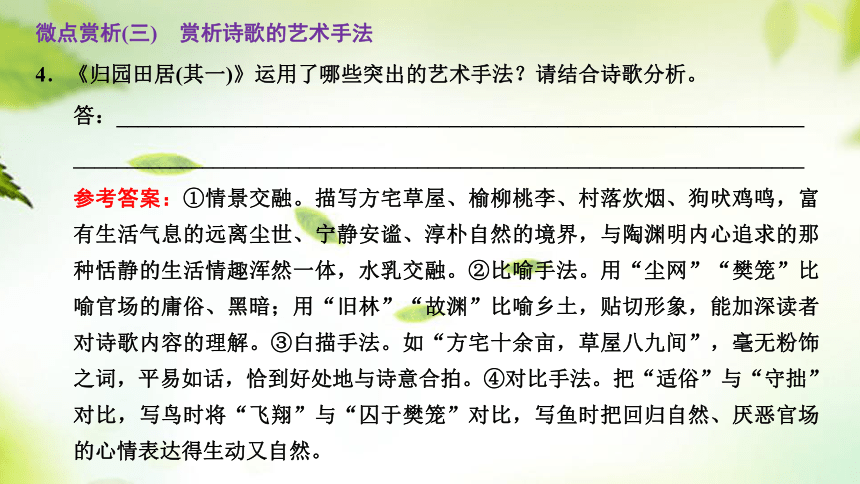

微点赏析(三) 赏析诗歌的艺术手法

4.《归园田居(其一)》运用了哪些突出的艺术手法?请结合诗歌分析。

答:________________________________________________________________

____________________________________________________________________

参考答案:①情景交融。描写方宅草屋、榆柳桃李、村落炊烟、狗吠鸡鸣,富有生活气息的远离尘世、宁静安谧、淳朴自然的境界,与陶渊明内心追求的那种恬静的生活情趣浑然一体,水乳交融。②比喻手法。用“尘网”“樊笼”比喻官场的庸俗、黑暗;用“旧林”“故渊”比喻乡土,贴切形象,能加深读者对诗歌内容的理解。③白描手法。如“方宅十余亩,草屋八九间”,毫无粉饰之词,平易如话,恰到好处地与诗意合拍。④对比手法。把“适俗”与“守拙”对比,写鸟时将“飞翔”与“囚于樊笼”对比,写鱼时把回归自然、厌恶官场的心情表达得生动又自然。

发展思维品质

有人说,陶渊明的归隐带有无奈的妥协和投降的意味,是知其不可而求其次的做法,不应该拔高他归隐的意义。应如何看待这种观点?请谈谈你对陶渊明归隐的看法。

答:_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

参考答案:(观点一)陶渊明深知官场的黑暗,故选择了退守田园,以诗酒自娱,追求自由和本真,而不是选择与世俗同流合污,这本身就体现了一种高洁的道德情操,所以他的归隐值得肯定。

(观点二)古代优秀的知识分子无不以“兼济天下”为己任,面对困难毫不畏惧、迎难而上才是真正的有志之士。陶渊明的归隐,带有“明哲保身”的意味,故要一分为二地看待,不宜拔高。

(观点三)儒家知识分子信守“穷则独善其身,达则兼济天下”的价值观。陶渊明归隐,说明了他对知识分子使命的认识。他退守本真,追求自由,并在艰难的生活中始终如一。这体现了儒家知识分子遭遇“穷”境时高尚的道德情操。

探究活动

思维发展与提升——中国文人的入世与出世

[源于课堂]

读《短歌行》可知,曹操是积极入世的,决心建立一番功业。而读《归园田居(其一)》可知,陶渊明是消极出世的,厌恶俗世、逃避仕途。入世与出世,两种不同的人生态度,也是自古至今一个相互矛盾却又相辅相成的问题。

[拓向课外]

在中华五千年的历史沉浮中,中国文人一直以自己的选择书写自己的书卷。他们或躬耕布衣,寒窗十载只求一朝入仕,衣锦还乡;或衣冠博带,意气风发,慷慨陈词于朝堂之上,只求天下河清海晏;或辗转半生,于蛮荒之地远眺北辰之星,唯于山水之中作乐,修身而立命;或深知明哲保身之道,庸庸碌碌稳扎稳打于朝堂,长袖善舞,左右逢源;或颠沛流离于乡绅小农之间,知政事者在朝野,胸怀天下而无伯乐知,唯有北门之叹(怀才不遇而发出的叹息),矫情之作;或横刀立马于沙场之上,指点江山于帅帐之间,但保国家安宁,建功立业;或目不窥园,醉心于文字哲理之中,著书立说,开院立派,求桃李三千;或躬耕山野,隐于山水之间,修身立命,超出红尘;或弃世而伴青灯古佛,于梵音经文中求般若大道;或仰望终南山,以退为进求入仕盛名。

中国文人的出世和入世取决于他们的出世观和入世观,他们的出世观与入世观形成于特定的社会背景,形成了不同朝代的哲学思潮。中国文人的出世观和入世观随历史思潮、哲学思想抑或政治形势而变换。有两种主要的出世观和入世观:以儒为主的入世观、以“玄学”为主的出世观。

儒家文化是“入世”的文化思想,也可以称之为“进”。它提倡积极的人生态度,要求现实生活的人们面对生活的艰难和坎坷的时候,要保持乐观向上的心态,诸如屈原的上下求索,李白的自信人生,苏轼的豪迈奔放,诸葛亮的死而后已……都是儒家思想的最好表现。孔子的积极人生观告诉我们,积极进取、乐观向上的人生态度不仅是一种心态,更是一种智慧,命运与机会常常青睐于那些积极、乐观向上的人。

与入世相反的出世,或者说“出仕”,乃是道家所推崇的人生哲学。归隐山林,不理会这世间俗事,一心向道。魏晋时期的文人,诸如“竹林七贤”之类,受当时极为盛行的玄学之风影响,通通选择了隐居避世。玄学是儒家和道家学说相融合的一种思想,而道家的影响更为深远。大部分选择归隐田园的文人都是因为政治上的失意,抱负才华得不到施展,心灰意冷,才最终选择离开官场,寻找他们的人生终归。他们对政治的背叛并不是无情的,而是无奈的。他们远离政治纷争,与山间明月为友,与石上清泉为伴,或登高望远,或临溪汲水,或仰望长空,或低酌浅饮……他们在这种悠闲宁静的生活中,寄托自己的思想感情。其实,这种出世的选择是文人们不愿意的,他们宁愿跻身于朝堂之上去实现自己的宏伟目标,也不愿意归隐山林,孤独一世,清平一生。所以,出世是文人无奈的选择,也是文人悲哀的宿命。

中华历史五千年,中国文人有着不同的入世观和出世观。中国文人不同的入世观和出世观,形成了时代思潮,影响着社会进程,推动了历史发展。

[贵在融通]

下面三首诗词都体现了作者的人生态度,请阅读后完成后面的题目。

材料一:

龟虽寿①

曹 操

神龟虽寿,犹有竟时;

腾蛇乘雾,终为土灰。

老骥伏枥,志在千里;

烈士暮年,壮心不已。

盈缩之期,不但在天;

养怡之福,可得永年。

幸甚至哉!歌以咏志。

[注] ①本诗写于曹操53岁。

材料二:

诉衷情①

陆 游

当年万里觅封侯,匹马戍梁州。关河梦断何处?尘暗旧貂裘。 胡未灭,鬓先秋,泪空流。此身谁料,心在天山,身老沧洲②。

[注] ①本词是作者晚年隐居山阴农村以后写的。②沧洲,古人隐居之地。

材料三:

双调·雁儿落过得胜令·归隐

汪元亨

闲来无妄想,静里多情况。物情螳捕蝉,世态蛇吞象。直志定行藏,屈指数兴亡。 湖海襟怀阔,山林兴味长。壶觞,夜月松花酿。轩窗,秋风桂子香。

1.这三首诗词分别抒发了诗人(词人)怎样的思想感情?

答:___________________________________________________________________

参考答案:材料一反映了诗人积极进取的人生态度,表达了一种生命不息、战斗不止的决心和永不停息的壮志。材料二表达了词人壮志未酬、报国无门的悲愤不平之情。材料三词人抨击世态污浊,赞美隐居生活的恬静、闲适。

2.阅读这三首诗词,试分析其中感情的抒发原因。

答:___________________________________________________________________

参考答案:曹操具有远大的政治抱负,即使已到暮年,却依旧雄心不改,故而壮志在胸。陆游是一个以身许国、胸怀壮志的爱国词人,他报国无门,落得心系前线、闲老家乡的境地,故而悲愤不平。汪元亨身处一个恃强凌弱、贪婪不平的时代,他刚直不阿的性格决定他的行为,他襟怀开阔,向往隐居而自觉归隐。

推荐阅读(一)

陶渊明也许是中国诗坛上最干净的一位诗人。他衣袂飘飘,神采奕奕;他特立独行,傲霜凌雪;宁愿落拓,宁愿背负世人的万般不解,也不愿为五斗米而折腰。他毅然辞去彭泽令一职,挂印返回浔阳柴桑老家。①

[“最干净”,指出其思想的纯洁。“宁愿”“毅然”,点出陶渊明的“痴情”,照应题目。]

他深爱着这一片清净的乡土,悠悠白云,潺潺小溪,青青禾苗,绿绿小草,令他魂牵梦绕。也许在他的眼里,它们都是最美的意象和诗歌。宦海沉浮,潮起潮落;花开花落,朝来暮往。他宁愿忍受田间的辛苦,忍受布衣的清贫,也要获得那宦海里难以拥有的自由和逍遥,也要保持那一副天生的傲骨和卓越的品格。②

[“乡土”“白云”“小溪”“禾苗”“小草”等多种意象共同营造了一个优美的田园世界。]

他决心摆脱这样一个牢笼。他内心的善良和美好的情愫不容许他停留,他内心的正义和淳朴不容许他逗留。而此刻,也许外面的世界是风清月朗、柳暗花明;可他内心的世界却是江河翻滚、电闪雷鸣。他一定经过了强烈的内心冲突,他一定经历了痛苦的人生抉择。一方面儒家的入世思想在暗暗地啮噬着他,折磨着他的内心。他何曾没有“猛志逸四海”的远大理想,他何曾不向往着那些儒家先达为黎民百姓造福一方的功业,他何曾不向往实现自己“少年心事当拏云”的宏伟志向。可是昏聩的东晋王朝已是江河日下,黄钟毁弃,瓦釜雷鸣,战乱频频,吏风败坏。③

[用对比手法写出了陶渊明的内心冲突,并顺势表明昏聩的社会现实让他不得不放弃“安邦治国平天下”的志向。]

他的内心是爱美的啊,他的内心是爱自由的啊,他的内心是一片青青的山林,是一片圣洁的土地;他决心离开这个厌恶的环境。他想到了故土的乡村田园,他想到了悠悠南山的宁静,他想到了东篱下灿灿的菊花,他想到了家乡淳厚质朴的田夫,他幻想着和他们一起耕作,他幻想着和他们一起耕耘。在他伫立凝望的目光里,也许田园是一幅幅优美的画,一首首动人的诗。袅袅的炊烟,流动的白云,苍劲的青松,也许是自由与坚贞的象征;那一声声打破清晨宁静的鸡鸣和那一声声的巷间狗吠也许就是诗人心中最美的音乐;榆柳随风飘拂的洒脱是一种浪漫,一种脱身后的惬意,灼灼耀眼的桃李正盛开着诗人心中的幸福。④

[多组排比,虚实相生。这就是他的“桃花源”,山水里藏着诗情,耕耘中藏着画意,一经点化,便无比美好,流淌在喧嚣的人间。]

在一个拂晓时分,他坐上了驶往乡土世界的小舟。他放下了官印和缙袍,带着一身的轻盈和潇洒离开了那让他痛苦的地方。富贵利禄也许是人人向往的、人人毕生追求的美丽的天堂。也许他的行为放在世俗的眼里简直是不可理喻,是十足的傻子。孰知鸾凤和燕雀就是有着这种天大的差别,他们之间也许永远隔着一层厚厚的障壁,难以彼此了解和沟通;对于世人认为美丽的天堂,也许却是他的地狱。他一刻也不能停留,他要尽快离开这个地方。也许没有人理解他,理解他的只有这江上的清风和明月,还有那令他日夜思念的乡土。⑤

[陶渊明轻盈潇洒的背后有着不为世俗所理解的追求:清风明月、日夜思念的乡土。]

乡土啊,在他的心里也许就是一首诗,一幅画,一座天堂!也许没有人能想到,这些温厚的土地给他的不止是慰藉,是灵感,更是几百年后人们才确认了他的伟大田园诗人的地位。这些,也许连他自己都没有想到,其实他只不过是把心中的爱和美以及自由像枝头的黄莺鸟那样自然地歌唱出来,像田间的蟋蟀赞美夏夜的迷人一样歌唱出来;他没有哗众取宠之意,他没有邀功取名之心,他只是像执着的荆棘鸟那样泣血而歌。他是乡土的歌手,痴情的歌手;虽然贫病交加,虽然不善农事,但他却是自得其乐,饮酒赋诗,抚琴歌啸,如乡间的潺潺清泉,如林间的清风,咏唱出了一首又一首优美醉人的歌。戴月荷锄,他踽踽走在乡间的小路上;种豆南山,他清瘦的身影如南山的一棵苍松。“采菊东篱下,悠然见南山。”他同他的诗歌都凝固成南山下一幅优美的画面,永恒的意象。他物质上穷困了一生,却在精神上获得了伟大的丰收。“冠盖满京华,斯人独憔悴。”没有人来理解这么一个伟大的诗人,

正如高贵的庄子不为世人所理解一样,在茫茫黑暗的文坛里他开拓出了一片新天地,他创造出了一个光辉美妙的乡土世界。这个世界里没有争斗,只有望不尽的幽幽南山,悠悠白云,灿烂的菊花,苍劲的青松,动听的鸡鸣和狗吠,还有那涓涓不息的清流……⑥

[陶渊明是幸运的,没想到一个疾步上前,便获得了“田园之祖”的美名;陶渊明是真诚的,我手写我心,以本色之笔,唱出心底最纯的歌;陶渊明是优雅的,“采菊东篱下”;陶渊明也是孤独的,“对影成三人”。离开官场,踽踽独行,虽长久地如云漂泊,却点燃了文坛的闪电。]

多少年后,多少诗人以他为偶像,发扬着田园诗歌的光彩,抒写着绵绵乡土情愫;多少年后,多少学子潜心于诗文,流连徘徊在他的田园里,抒发着殷殷乡土情怀。⑦

[陶渊明的影响是划时代的,在他的光芒之下,我们将继续“开疆拓土”。]

推荐阅读(二)

我曾经改写过前人所作的一首《浣溪沙》小词,写为断句,说:“师弟恩情逾骨肉,书生志意托讴吟,只应不负岁寒心。”老师与学生之间的这种情谊,有时甚至比骨肉更亲近。因为骨肉是天生的,是血缘关系,在个人的精神、思想上并没有一种自我的选择;而师生的情谊,则是他们理想和志意的一种传承。所以很多人都觉得师生情谊更为可贵,是“师弟恩情逾骨肉”。“书生志意托讴吟”,我们讲授古典诗歌,我们的理想和志意都寄托在其中,也透过古人的诗歌,把他们的品格、理想,他们的志意、怀抱,他们的情操、修养,传递给学生。①[开篇提出讲授古典诗歌的目的、动机。]

关于中国古典诗词,曾有人问我:现在没有人喜欢古诗,大多数人也不赞成吟诵,那么中国诗歌会灭亡吗?我以为不会。中国古人作诗,是带着感情而写的;他们把内心的感动写出来,千百年后再读其诗作,依然能够受到同样的感动,这就是中国诗歌的生命。所以说,中国诗歌绝对不会灭亡。只要是有感觉、有感情、有修养的人,就一定能够读出诗词中所蕴含的、真诚的、生命的感动,这种感动是生生不息的。②[重要性分析。论述中国诗歌不会灭亡的原因。]

真正的精神和文化方面的价值,并不是由眼前物欲的得失所能加以衡量的。20世纪以来西方资本主义过分重视物质的结果,也已经引起了西方人的忧虑。在我看来,学习中国古典诗歌的用处,也就在其可以唤起人们一种善于感发、富于联想、更富于高瞻远瞩之精神的不死的心灵。如果把中国古典诗歌放在世界文学的大背景中看,更会发现中国古典诗歌是以这种兴发感动为其特质的,所以《论语》说“诗可以兴”,这正是中国诗歌的一种宝贵传统。③

[必要性分析。论述学习中国古典诗歌的用处。]

中国古人的修养并不是向外张扬的。你看中国古代的音乐,像古琴、瑟,在大庭广众的演奏厅都并不合适。我们中国“行有不得反求诸己”,都是内向的,是你自身的、正心诚意去修身的,是内在的追求。所以中国的古典诗歌是吟诵,在夜深人静、清风明月之夜,拿一本古诗,把自己的心灵、感情、意念跟那首诗打成一片。而且,不仅是从理性、知识上打成一片,更是从感性上打成一片。李杜诗篇也是带着吟诵的声音作出来的,为什么用这个字不用那个字,有时候是因为意思的关系,有时候是因为声音的关系。而当你做这种斟酌的时候,不是纯粹的理性,是你吟诵的时候结合着声音辨别出来的。那是一种很微妙的区别,所以吟诵才重要。④

[必要性分析。中国古典诗歌的特点:适宜吟诵。]

我从事古典诗词的教学工作已近70年,不仅仅是出于追求学问知识的用心,更是出于古典诗词中所蕴含的对生命的感发,令我感动,召唤于我。这一份感发生命,蓄积了古代伟大之诗人的所有心灵、智慧、品格、襟抱和修养。所以中国传统一直有“诗教”之说。我一生历经许多苦难不幸,却一直保持乐观、平静的态度,正是与我热爱古典诗词有很大关系。现在,一些青年人竟因为被一时短浅的功利和物欲所蒙蔽,不再能认识诗歌对人的心灵和品质提升的功用,是件极遗憾的事情。我之所以回国教书,讲授诗词时特别重视诗歌中感发之作用,这也是一个主要原因。我坚信,中国古典诗词的内在精神和兴发感动的生命不会中断,而中华文化的长流也一定能够绵延不绝,沾泽未来的世世代代。⑤

[交代从事古典诗词教学工作的原因,照应题目。]

第 7 课 | 篇目(二) *归园田居(其一)

课文助读与拓展

一、文意疏通

二、作者简介

陶渊明(约365—427),名潜,字元亮,私谥靖节,东晋浔阳柴桑(今江西九江市西南)人。东晋诗人、散文家,被后世称作“田园诗人之祖”“隐逸诗人之宗”。他出身于破落仕宦家庭,由于儒道思想的矛盾性,时官时隐。后因时局动荡,仕途险恶,加之官场政治腐败、门阀制度森严而对现实极度不满,毅然辞官归隐,终老田园。长于诗文辞赋,开创了田园诗,为我国古典诗歌开创了一个新的境界。

主要作品:《归园田居》5首、《饮酒》20首、《杂诗》12首、《读〈山海经〉》13首等;辞赋、散文有《桃花源记》《五柳先生传》《归去来兮辞》等。

[人物颂歌]

陶渊明是一个里程碑式的人物,梁启超先生说他最能领略自然之美,最能体味人生的妙味。作为中国古代士大夫在无路可走时退守的精神归宿,陶渊明一直备受推崇。“采菊东篱下,悠然见南山”的旷达潇洒的隐士风采也成为中国古代文坛的一道淡远的风景。

“穷则独善其身,达则兼济天下”是文人从政时进与退的原则,换句话说,得志时他们选择的是“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的入世,失意时他们要做的是“笑看花开花落,静观云卷云舒”的出世。陶渊明不走寻常路,对他而言,仕途的压力并非来自外界,而是源于内心。不愿意整冠束带见督邮是因为灵魂深处的清高提醒他不能折腰,所以陶渊明在短暂的入世之后没有选择做官场上一朵“出淤泥而不染”的莲花,而是像一个离家的孩子投入母亲的怀抱一样“载欣载奔”地回归田园。于是酒成了他的朋友,菊造就了他的品性,诗涵养了他的灵魂。

三、背景链接

公元405年(东晋安帝义熙元年),陶渊明在江西彭泽做县令,不过八十天,便声称“岂能为五斗米而向乡里小儿折腰”,挂印回家,从此结束了时隐时仕、身不由己的生活,终老田园。陶渊明归隐后,作《归园田居》诗一组,共五首,描绘了田园风光的美好与乡居生活的淳朴可爱,抒发了归隐后愉悦的心情。课文选的是第一首。

羁

jī

zhuō

yìn

ài

墟

xū

fèi

樊

fán

隐约的样子

适应世俗

气质,情致

离开

持守愚拙的本性,即不学巧

伪,不争名利

四周围绕

迷蒙隐约的样子

顶端

指世俗的繁杂琐事

静室

余暇,空闲

四、依据提示,默写名句

1.《归园田居(其一)》中,用比喻的手法表明自己厌倦官场、向往自由生活的对偶句是:“_____________,______________。”

2.《归园田居(其一)》中,运用双关手法表达忘记人世间的喧嚣与杂乱,对宁静闲适的田园生活感到惬意的两句是:“____________,___________。”

3.《归园田居(其一)》中,用比喻和双关表达厌恶官场、感叹回归田园后的喜悦心情的诗句是:“_____________,____________。”

4.《归园田居(其一)》中“____________,_____________”两句,写诗人认为奔波于官场是误入歧途,误入了束缚人性而又肮脏无聊的世俗之网。

羁鸟恋旧林

池鱼思故渊

户庭无尘杂

虚室有余闲

久在樊笼里

复得返自然

误落尘网中

一去三十年

提高审美鉴赏

一、理清行文脉络

二、把握主旨大意

这首诗主要描写了诗人摆脱污浊官场来到清新的农村后的自由生活和愉快心情,表达了诗人渴望自由、渴求摆脱官场束缚、向往回归自然的急迫心情以及对宁静淡泊的田园生活的热爱。

微点赏析(一) 赏析诗歌的形象

1.诗人运用了哪些意象来展现田园景色?描绘了一幅怎样的图景?请简要概括。

答:______________________________________________________________

__________________________________________________________________

参考答案:选择了方宅、草屋、榆柳、桃李、村庄、炊烟、狗吠、鸡鸣等意象。描绘了一幅宁静、安详、自然的田园风光画卷。

2.我们常常说“文如其人”,那么你从诗中感受到陶渊明是一个什么样的人?

答:______________________________________________________________

__________________________________________________________________

参考答案:一个清高孤傲、与世不合,洁身自好、甘于清贫,向往田园、淡泊名利的人。

微点赏析(二) 赏析诗歌的情感

3.“守拙归园田”中的“拙”指什么?为什么陶渊明要“守拙”?

答:________________________________________________________________

____________________________________________________________________

参考答案:“拙”即朴拙,含有原始本真的意思,与世俗的技巧相对。陶渊明要“守拙”,即强调自己不会顺应世俗的潮流,而是要坚守自己的纯真本性。

微点赏析(三) 赏析诗歌的艺术手法

4.《归园田居(其一)》运用了哪些突出的艺术手法?请结合诗歌分析。

答:________________________________________________________________

____________________________________________________________________

参考答案:①情景交融。描写方宅草屋、榆柳桃李、村落炊烟、狗吠鸡鸣,富有生活气息的远离尘世、宁静安谧、淳朴自然的境界,与陶渊明内心追求的那种恬静的生活情趣浑然一体,水乳交融。②比喻手法。用“尘网”“樊笼”比喻官场的庸俗、黑暗;用“旧林”“故渊”比喻乡土,贴切形象,能加深读者对诗歌内容的理解。③白描手法。如“方宅十余亩,草屋八九间”,毫无粉饰之词,平易如话,恰到好处地与诗意合拍。④对比手法。把“适俗”与“守拙”对比,写鸟时将“飞翔”与“囚于樊笼”对比,写鱼时把回归自然、厌恶官场的心情表达得生动又自然。

发展思维品质

有人说,陶渊明的归隐带有无奈的妥协和投降的意味,是知其不可而求其次的做法,不应该拔高他归隐的意义。应如何看待这种观点?请谈谈你对陶渊明归隐的看法。

答:_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

参考答案:(观点一)陶渊明深知官场的黑暗,故选择了退守田园,以诗酒自娱,追求自由和本真,而不是选择与世俗同流合污,这本身就体现了一种高洁的道德情操,所以他的归隐值得肯定。

(观点二)古代优秀的知识分子无不以“兼济天下”为己任,面对困难毫不畏惧、迎难而上才是真正的有志之士。陶渊明的归隐,带有“明哲保身”的意味,故要一分为二地看待,不宜拔高。

(观点三)儒家知识分子信守“穷则独善其身,达则兼济天下”的价值观。陶渊明归隐,说明了他对知识分子使命的认识。他退守本真,追求自由,并在艰难的生活中始终如一。这体现了儒家知识分子遭遇“穷”境时高尚的道德情操。

探究活动

思维发展与提升——中国文人的入世与出世

[源于课堂]

读《短歌行》可知,曹操是积极入世的,决心建立一番功业。而读《归园田居(其一)》可知,陶渊明是消极出世的,厌恶俗世、逃避仕途。入世与出世,两种不同的人生态度,也是自古至今一个相互矛盾却又相辅相成的问题。

[拓向课外]

在中华五千年的历史沉浮中,中国文人一直以自己的选择书写自己的书卷。他们或躬耕布衣,寒窗十载只求一朝入仕,衣锦还乡;或衣冠博带,意气风发,慷慨陈词于朝堂之上,只求天下河清海晏;或辗转半生,于蛮荒之地远眺北辰之星,唯于山水之中作乐,修身而立命;或深知明哲保身之道,庸庸碌碌稳扎稳打于朝堂,长袖善舞,左右逢源;或颠沛流离于乡绅小农之间,知政事者在朝野,胸怀天下而无伯乐知,唯有北门之叹(怀才不遇而发出的叹息),矫情之作;或横刀立马于沙场之上,指点江山于帅帐之间,但保国家安宁,建功立业;或目不窥园,醉心于文字哲理之中,著书立说,开院立派,求桃李三千;或躬耕山野,隐于山水之间,修身立命,超出红尘;或弃世而伴青灯古佛,于梵音经文中求般若大道;或仰望终南山,以退为进求入仕盛名。

中国文人的出世和入世取决于他们的出世观和入世观,他们的出世观与入世观形成于特定的社会背景,形成了不同朝代的哲学思潮。中国文人的出世观和入世观随历史思潮、哲学思想抑或政治形势而变换。有两种主要的出世观和入世观:以儒为主的入世观、以“玄学”为主的出世观。

儒家文化是“入世”的文化思想,也可以称之为“进”。它提倡积极的人生态度,要求现实生活的人们面对生活的艰难和坎坷的时候,要保持乐观向上的心态,诸如屈原的上下求索,李白的自信人生,苏轼的豪迈奔放,诸葛亮的死而后已……都是儒家思想的最好表现。孔子的积极人生观告诉我们,积极进取、乐观向上的人生态度不仅是一种心态,更是一种智慧,命运与机会常常青睐于那些积极、乐观向上的人。

与入世相反的出世,或者说“出仕”,乃是道家所推崇的人生哲学。归隐山林,不理会这世间俗事,一心向道。魏晋时期的文人,诸如“竹林七贤”之类,受当时极为盛行的玄学之风影响,通通选择了隐居避世。玄学是儒家和道家学说相融合的一种思想,而道家的影响更为深远。大部分选择归隐田园的文人都是因为政治上的失意,抱负才华得不到施展,心灰意冷,才最终选择离开官场,寻找他们的人生终归。他们对政治的背叛并不是无情的,而是无奈的。他们远离政治纷争,与山间明月为友,与石上清泉为伴,或登高望远,或临溪汲水,或仰望长空,或低酌浅饮……他们在这种悠闲宁静的生活中,寄托自己的思想感情。其实,这种出世的选择是文人们不愿意的,他们宁愿跻身于朝堂之上去实现自己的宏伟目标,也不愿意归隐山林,孤独一世,清平一生。所以,出世是文人无奈的选择,也是文人悲哀的宿命。

中华历史五千年,中国文人有着不同的入世观和出世观。中国文人不同的入世观和出世观,形成了时代思潮,影响着社会进程,推动了历史发展。

[贵在融通]

下面三首诗词都体现了作者的人生态度,请阅读后完成后面的题目。

材料一:

龟虽寿①

曹 操

神龟虽寿,犹有竟时;

腾蛇乘雾,终为土灰。

老骥伏枥,志在千里;

烈士暮年,壮心不已。

盈缩之期,不但在天;

养怡之福,可得永年。

幸甚至哉!歌以咏志。

[注] ①本诗写于曹操53岁。

材料二:

诉衷情①

陆 游

当年万里觅封侯,匹马戍梁州。关河梦断何处?尘暗旧貂裘。 胡未灭,鬓先秋,泪空流。此身谁料,心在天山,身老沧洲②。

[注] ①本词是作者晚年隐居山阴农村以后写的。②沧洲,古人隐居之地。

材料三:

双调·雁儿落过得胜令·归隐

汪元亨

闲来无妄想,静里多情况。物情螳捕蝉,世态蛇吞象。直志定行藏,屈指数兴亡。 湖海襟怀阔,山林兴味长。壶觞,夜月松花酿。轩窗,秋风桂子香。

1.这三首诗词分别抒发了诗人(词人)怎样的思想感情?

答:___________________________________________________________________

参考答案:材料一反映了诗人积极进取的人生态度,表达了一种生命不息、战斗不止的决心和永不停息的壮志。材料二表达了词人壮志未酬、报国无门的悲愤不平之情。材料三词人抨击世态污浊,赞美隐居生活的恬静、闲适。

2.阅读这三首诗词,试分析其中感情的抒发原因。

答:___________________________________________________________________

参考答案:曹操具有远大的政治抱负,即使已到暮年,却依旧雄心不改,故而壮志在胸。陆游是一个以身许国、胸怀壮志的爱国词人,他报国无门,落得心系前线、闲老家乡的境地,故而悲愤不平。汪元亨身处一个恃强凌弱、贪婪不平的时代,他刚直不阿的性格决定他的行为,他襟怀开阔,向往隐居而自觉归隐。

推荐阅读(一)

陶渊明也许是中国诗坛上最干净的一位诗人。他衣袂飘飘,神采奕奕;他特立独行,傲霜凌雪;宁愿落拓,宁愿背负世人的万般不解,也不愿为五斗米而折腰。他毅然辞去彭泽令一职,挂印返回浔阳柴桑老家。①

[“最干净”,指出其思想的纯洁。“宁愿”“毅然”,点出陶渊明的“痴情”,照应题目。]

他深爱着这一片清净的乡土,悠悠白云,潺潺小溪,青青禾苗,绿绿小草,令他魂牵梦绕。也许在他的眼里,它们都是最美的意象和诗歌。宦海沉浮,潮起潮落;花开花落,朝来暮往。他宁愿忍受田间的辛苦,忍受布衣的清贫,也要获得那宦海里难以拥有的自由和逍遥,也要保持那一副天生的傲骨和卓越的品格。②

[“乡土”“白云”“小溪”“禾苗”“小草”等多种意象共同营造了一个优美的田园世界。]

他决心摆脱这样一个牢笼。他内心的善良和美好的情愫不容许他停留,他内心的正义和淳朴不容许他逗留。而此刻,也许外面的世界是风清月朗、柳暗花明;可他内心的世界却是江河翻滚、电闪雷鸣。他一定经过了强烈的内心冲突,他一定经历了痛苦的人生抉择。一方面儒家的入世思想在暗暗地啮噬着他,折磨着他的内心。他何曾没有“猛志逸四海”的远大理想,他何曾不向往着那些儒家先达为黎民百姓造福一方的功业,他何曾不向往实现自己“少年心事当拏云”的宏伟志向。可是昏聩的东晋王朝已是江河日下,黄钟毁弃,瓦釜雷鸣,战乱频频,吏风败坏。③

[用对比手法写出了陶渊明的内心冲突,并顺势表明昏聩的社会现实让他不得不放弃“安邦治国平天下”的志向。]

他的内心是爱美的啊,他的内心是爱自由的啊,他的内心是一片青青的山林,是一片圣洁的土地;他决心离开这个厌恶的环境。他想到了故土的乡村田园,他想到了悠悠南山的宁静,他想到了东篱下灿灿的菊花,他想到了家乡淳厚质朴的田夫,他幻想着和他们一起耕作,他幻想着和他们一起耕耘。在他伫立凝望的目光里,也许田园是一幅幅优美的画,一首首动人的诗。袅袅的炊烟,流动的白云,苍劲的青松,也许是自由与坚贞的象征;那一声声打破清晨宁静的鸡鸣和那一声声的巷间狗吠也许就是诗人心中最美的音乐;榆柳随风飘拂的洒脱是一种浪漫,一种脱身后的惬意,灼灼耀眼的桃李正盛开着诗人心中的幸福。④

[多组排比,虚实相生。这就是他的“桃花源”,山水里藏着诗情,耕耘中藏着画意,一经点化,便无比美好,流淌在喧嚣的人间。]

在一个拂晓时分,他坐上了驶往乡土世界的小舟。他放下了官印和缙袍,带着一身的轻盈和潇洒离开了那让他痛苦的地方。富贵利禄也许是人人向往的、人人毕生追求的美丽的天堂。也许他的行为放在世俗的眼里简直是不可理喻,是十足的傻子。孰知鸾凤和燕雀就是有着这种天大的差别,他们之间也许永远隔着一层厚厚的障壁,难以彼此了解和沟通;对于世人认为美丽的天堂,也许却是他的地狱。他一刻也不能停留,他要尽快离开这个地方。也许没有人理解他,理解他的只有这江上的清风和明月,还有那令他日夜思念的乡土。⑤

[陶渊明轻盈潇洒的背后有着不为世俗所理解的追求:清风明月、日夜思念的乡土。]

乡土啊,在他的心里也许就是一首诗,一幅画,一座天堂!也许没有人能想到,这些温厚的土地给他的不止是慰藉,是灵感,更是几百年后人们才确认了他的伟大田园诗人的地位。这些,也许连他自己都没有想到,其实他只不过是把心中的爱和美以及自由像枝头的黄莺鸟那样自然地歌唱出来,像田间的蟋蟀赞美夏夜的迷人一样歌唱出来;他没有哗众取宠之意,他没有邀功取名之心,他只是像执着的荆棘鸟那样泣血而歌。他是乡土的歌手,痴情的歌手;虽然贫病交加,虽然不善农事,但他却是自得其乐,饮酒赋诗,抚琴歌啸,如乡间的潺潺清泉,如林间的清风,咏唱出了一首又一首优美醉人的歌。戴月荷锄,他踽踽走在乡间的小路上;种豆南山,他清瘦的身影如南山的一棵苍松。“采菊东篱下,悠然见南山。”他同他的诗歌都凝固成南山下一幅优美的画面,永恒的意象。他物质上穷困了一生,却在精神上获得了伟大的丰收。“冠盖满京华,斯人独憔悴。”没有人来理解这么一个伟大的诗人,

正如高贵的庄子不为世人所理解一样,在茫茫黑暗的文坛里他开拓出了一片新天地,他创造出了一个光辉美妙的乡土世界。这个世界里没有争斗,只有望不尽的幽幽南山,悠悠白云,灿烂的菊花,苍劲的青松,动听的鸡鸣和狗吠,还有那涓涓不息的清流……⑥

[陶渊明是幸运的,没想到一个疾步上前,便获得了“田园之祖”的美名;陶渊明是真诚的,我手写我心,以本色之笔,唱出心底最纯的歌;陶渊明是优雅的,“采菊东篱下”;陶渊明也是孤独的,“对影成三人”。离开官场,踽踽独行,虽长久地如云漂泊,却点燃了文坛的闪电。]

多少年后,多少诗人以他为偶像,发扬着田园诗歌的光彩,抒写着绵绵乡土情愫;多少年后,多少学子潜心于诗文,流连徘徊在他的田园里,抒发着殷殷乡土情怀。⑦

[陶渊明的影响是划时代的,在他的光芒之下,我们将继续“开疆拓土”。]

推荐阅读(二)

我曾经改写过前人所作的一首《浣溪沙》小词,写为断句,说:“师弟恩情逾骨肉,书生志意托讴吟,只应不负岁寒心。”老师与学生之间的这种情谊,有时甚至比骨肉更亲近。因为骨肉是天生的,是血缘关系,在个人的精神、思想上并没有一种自我的选择;而师生的情谊,则是他们理想和志意的一种传承。所以很多人都觉得师生情谊更为可贵,是“师弟恩情逾骨肉”。“书生志意托讴吟”,我们讲授古典诗歌,我们的理想和志意都寄托在其中,也透过古人的诗歌,把他们的品格、理想,他们的志意、怀抱,他们的情操、修养,传递给学生。①[开篇提出讲授古典诗歌的目的、动机。]

关于中国古典诗词,曾有人问我:现在没有人喜欢古诗,大多数人也不赞成吟诵,那么中国诗歌会灭亡吗?我以为不会。中国古人作诗,是带着感情而写的;他们把内心的感动写出来,千百年后再读其诗作,依然能够受到同样的感动,这就是中国诗歌的生命。所以说,中国诗歌绝对不会灭亡。只要是有感觉、有感情、有修养的人,就一定能够读出诗词中所蕴含的、真诚的、生命的感动,这种感动是生生不息的。②[重要性分析。论述中国诗歌不会灭亡的原因。]

真正的精神和文化方面的价值,并不是由眼前物欲的得失所能加以衡量的。20世纪以来西方资本主义过分重视物质的结果,也已经引起了西方人的忧虑。在我看来,学习中国古典诗歌的用处,也就在其可以唤起人们一种善于感发、富于联想、更富于高瞻远瞩之精神的不死的心灵。如果把中国古典诗歌放在世界文学的大背景中看,更会发现中国古典诗歌是以这种兴发感动为其特质的,所以《论语》说“诗可以兴”,这正是中国诗歌的一种宝贵传统。③

[必要性分析。论述学习中国古典诗歌的用处。]

中国古人的修养并不是向外张扬的。你看中国古代的音乐,像古琴、瑟,在大庭广众的演奏厅都并不合适。我们中国“行有不得反求诸己”,都是内向的,是你自身的、正心诚意去修身的,是内在的追求。所以中国的古典诗歌是吟诵,在夜深人静、清风明月之夜,拿一本古诗,把自己的心灵、感情、意念跟那首诗打成一片。而且,不仅是从理性、知识上打成一片,更是从感性上打成一片。李杜诗篇也是带着吟诵的声音作出来的,为什么用这个字不用那个字,有时候是因为意思的关系,有时候是因为声音的关系。而当你做这种斟酌的时候,不是纯粹的理性,是你吟诵的时候结合着声音辨别出来的。那是一种很微妙的区别,所以吟诵才重要。④

[必要性分析。中国古典诗歌的特点:适宜吟诵。]

我从事古典诗词的教学工作已近70年,不仅仅是出于追求学问知识的用心,更是出于古典诗词中所蕴含的对生命的感发,令我感动,召唤于我。这一份感发生命,蓄积了古代伟大之诗人的所有心灵、智慧、品格、襟抱和修养。所以中国传统一直有“诗教”之说。我一生历经许多苦难不幸,却一直保持乐观、平静的态度,正是与我热爱古典诗词有很大关系。现在,一些青年人竟因为被一时短浅的功利和物欲所蒙蔽,不再能认识诗歌对人的心灵和品质提升的功用,是件极遗憾的事情。我之所以回国教书,讲授诗词时特别重视诗歌中感发之作用,这也是一个主要原因。我坚信,中国古典诗词的内在精神和兴发感动的生命不会中断,而中华文化的长流也一定能够绵延不绝,沾泽未来的世世代代。⑤

[交代从事古典诗词教学工作的原因,照应题目。]

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读