2023-2024学年部编语文必修上册7.1短歌行课件(共33张PPT)

文档属性

| 名称 | 2023-2024学年部编语文必修上册7.1短歌行课件(共33张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 744.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-11-20 12:54:51 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

本单元属于必修课程“文学阅读与写作”任务群,以“生命的诗意”为人文主题,精选了魏晋至唐宋时期经典诗词作品,旨在引导学生体验中国古典诗词的艺术魅力,体会诗人的人生思考、人生选择,感受诗人抒发的情感,品味生命的诗意。同时,激发学生对中华优秀传统文化的热爱,提升审美情趣和审美品位,增强文化自信。

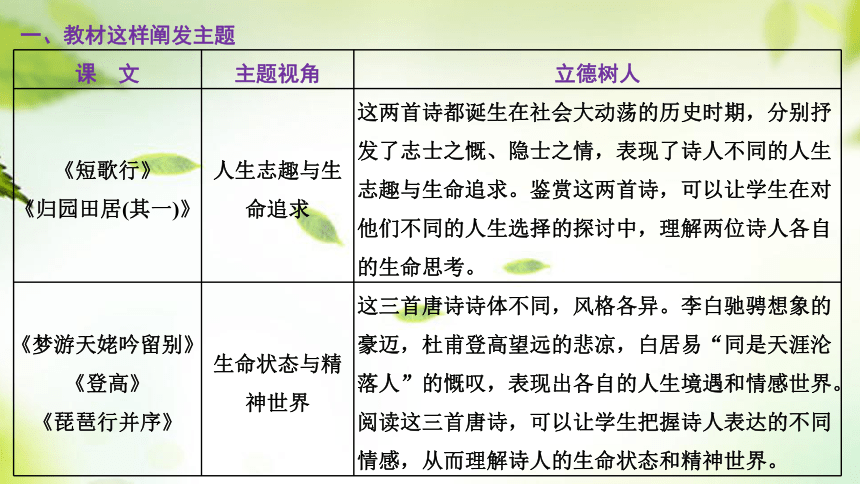

一、教材这样阐发主题

课 文 主题视角 立德树人

《短歌行》 《归园田居(其一)》 人生志趣与生命追求 这两首诗都诞生在社会大动荡的历史时期,分别抒发了志士之慨、隐士之情,表现了诗人不同的人生志趣与生命追求。鉴赏这两首诗,可以让学生在对他们不同的人生选择的探讨中,理解两位诗人各自的生命思考。

《梦游天姥吟留别》 《登高》 《琵琶行并序》 生命状态与精神世界 这三首唐诗诗体不同,风格各异。李白驰骋想象的豪迈,杜甫登高望远的悲凉,白居易“同是天涯沦落人”的慨叹,表现出各自的人生境遇和情感世界。阅读这三首唐诗,可以让学生把握诗人表达的不同情感,从而理解诗人的生命状态和精神世界。

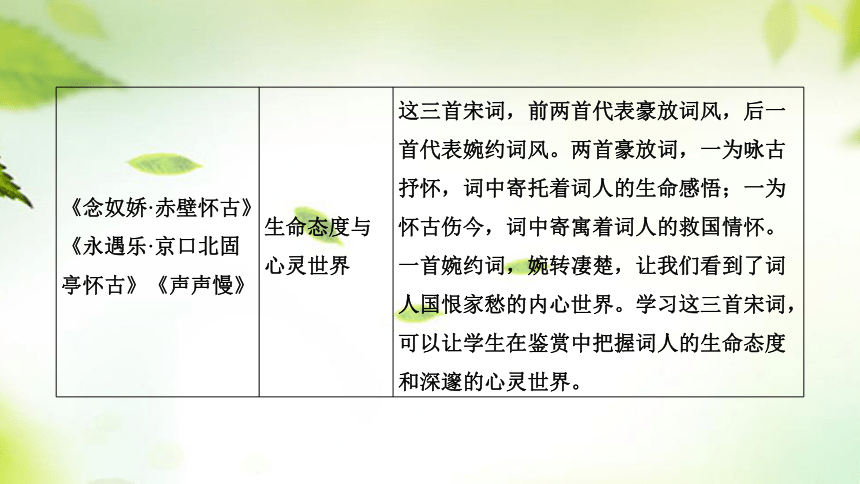

《念奴娇·赤壁怀古》 《永遇乐·京口北固 亭怀古》《声声慢》 生命态度与心灵世界 这三首宋词,前两首代表豪放词风,后一首代表婉约词风。两首豪放词,一为咏古抒怀,词中寄托着词人的生命感悟;一为怀古伤今,词中寄寓着词人的救国情怀。一首婉约词,婉转凄楚,让我们看到了词人国恨家愁的内心世界。学习这三首宋词,可以让学生在鉴赏中把握词人的生命态度和深邃的心灵世界。

二、时代这样发展主题

用诗词感发人心

周 南

很多喜爱古诗词的人都听过叶嘉莹的名字。这位“诗词的女儿”,一生读诗、释诗、写诗、讲诗,与诗歌结下不解情缘。最近,一部关于叶嘉莹的文学纪录片《掬水月在手》上映,通过银幕光影,我们得以走近这位古典文化的“传灯人”,去感受她跌宕起伏却写满诗意的一生。

我们为什么要读诗?古诗词对中国人的精神世界意味着什么?从叶嘉莹身上,或许能找到最好的答案。叶嘉莹诗心早慧,却一世多艰,遍尝生死不能相见、故土不能相还的寥心荼苦。是诗歌如日月光华,照亮了她生命中的灰暗时刻;又如一叶轻舟,渡她涉过生命的长河。在故土沦陷之时,她写下“尽夜狂风撼大城,悲笳哀角不堪听”的哀婉之声;在女儿遭遇意外的时刻,她用“迟暮天公仍罚我,不令欢笑但余哀”书写椎心之痛;漂泊海外时,她注解杜诗“夔府孤城落日斜,每依北斗望京华”,

以浇胸中思乡块垒……那些与生命相融合的感发,那些以诗词为舟楫的依托,让她免于“在苦难中被磨碎”,也塑造了她一生的温润沉静、坚韧持守。所以有人说,“她站在那里,就是对古典诗歌最好的注解”。

当然,对叶嘉莹而言,诗词并不只是爱好、慰藉,更是理想、信仰。所以她用尽一生研究古典诗词,更希望在自己亲身体会到古典诗词美好、高洁的世界后,能打开一扇门,“把不懂诗的人接引到里面来”,并将其视为自己“生命的目的”。所以她屡次说如果自己不尽到传承的责任,就是“上对不起古人,下对不起来者”;所以她90多岁高龄仍登台授课而又著述不辍,只为“柔蚕老去应无憾,要见天孙织锦成”。她告诉初学诗歌的小男孩,“‘诗’就是心在走路”;她坚守讲台七十载,“阐说精妙,启发无穷”,留下“白昼谈诗夜讲词,诸生与我共成痴”的佳话;她启发普通人找到品读古典诗词的方法,告诉他们判断诗词好坏的标准,引领他们体味“兴发感动”的力量……正是不遗余力地做古典诗词的“摆渡人”,叶嘉莹成为无数人通往诗歌国度的路标。

为什么让更多人走进诗歌如此重要?因为每个人都需要精神的栖息地,而诗歌里正有慰藉人生的精神养分。当你通过诗歌,与作者的生命情感发生碰撞,那些古典诗歌中蕴含的审美趣味,那些涌动着的生生不息的精神力量、那些穿越千年的诗心诗意,就能给予我们美好和希望,就能让我们在人生风雨袭来时获取勇气和力量。闻一多曾指出,“诗人对诗的贡献是次要问题,重要的是使人精神有所寄托”。当我们看到挥汗如雨的劳动者“劳者歌其事”、写下动人的诗篇;看到走南闯北、日晒雨淋的快递小哥,时刻把《唐诗三百首》放在行囊;看到农民大姐以诗词为精神良药,走过与病魔抗争的日日夜夜,我们就更能体味叶嘉莹“用诗词感发人心”的苦心,也更能明白诗词之于人生的意义。

今天我们大力弘扬优秀传统文化,正是因为在以古典诗词为代表的传统文化里,蓄积着中国人的智慧、品格、襟怀和修养,凝聚着中华文化的理念、志趣、气度和神韵。让更多人从一首诗、一阕词、一篇文章中汲取文化养分、人生智慧、美好品格,中华优秀传统文化必将成为更多人生命的指路明灯,滋养一代又一代中华儿女的心灵。

(2020年11月27日《人民日报》)

/价值引领/

人生是斑斓多彩、充满诗情画意的。若不想让人生枯燥无味,就不要“随大流”,要多去尝试,在有限的生命中做更多的事情。向往多维度是个体的一种本能追求。我们每增加一维,就是多了一个方向,我们看待事物的角度就更能少受局限。走向多维,我们的认识会更加深刻,思考也必将更加全面,于是精彩的世界也会如期而至。于此,我们也会提升自身的价值,丰富自己的内心,去创造欢乐成功、丰富多彩的人生。

三、高考这样考查主题

(2020·全国卷Ⅲ)阅读下面的材料,根据要求写作。

人们用眼睛看他人、看世界,却无法直接看到完整的自己。所以,在人生的旅程中,我们需要寻找各种“镜子”、不断绘制“自画像”来审视自我,尝试回答“我是怎样的人”“我想过怎样的生活”“我能做些什么”“如何生活得更有意义”等重要的问题。

毕业前,学校请你给即将入学的高一新生写一封信,主题是“如何为自己画好像”,与他们分享自己的感悟与思考。

要求:结合材料,选好角度,确定立意,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

?主题佳作

未经省察的人生不值得过

学弟学妹,你们好:

这是即将毕业的高三学长写给你们的一封信。岁月匆匆恍如白驹过隙,印象里我仿佛昨天刚刚进入学校,还在懵懂地期盼未来三年的时光将如何展开,但猛一抬头却发现自己将要奔赴高考的战场。

我知道你们一定与那时的我一样,满身伤痕地走出中考的硝烟,又要毫不犹豫地跳入题山卷海。有时,一道数学题让我们尝尽曹孟德华容道中的一波三折;一篇语文阅读让我们感叹关云长败走麦城的时乖运蹇;一套完形填空让我们嗟叹六出祁山的壮志难酬……这时的你们,不知道是否会突然停下手中的笔,看着阳光在笔尖上闪烁,反问自己:日复一日,这一切的意义又是什么呢?

记得在一个夏日的午后,我也曾这样反问自己。我脑海中首先浮现的是那天课上学到的《俄狄浦斯王》。面对斯芬克斯之谜,面对到底是什么动物早上四条腿,中午两条腿,晚上三条腿的提问,只有俄狄浦斯毫不犹豫地说出“人”这个答案。可见我们认识自己是非常难的。但纵使像俄狄浦斯这样对“人”的特征了如指掌,恐怕我们也和他一样无法摆脱自己的命运。由此可见,认识到自己的命运、认识到自己生命的意义可谓难上加难。这也是雅典神庙中德尔斐神谕“认识你自己”能够成为千百年来哲人追寻的终极目标的原因所在。但即便如此,我们也不能畏缩,因为苏格拉底曾说“未经省察的人生不值得过”。

省察自己的人生,我们当然可以像大树下酣睡初醒的庄子那样提问:到底是我变成了蝴蝶,还是蝴蝶变成了我?但更好的方式,我想是通过他人的目光来审视自我。我们不可能像《逍遥游》中所说,真正做到“无所待”。生活在现实世界里,我们少不得彼此依靠、相互影响。因此,我们不妨“我看人看我”,好好地想一想他人如何看待我们自己的生活,我们又会如何理解他人的生活。在相互比较和沟通中,我们或许会发现,这个世界其实并不像萨特所说“他人即地狱”。相反,在我们理解自己生命的意义时,他人是不可缺少的重要环节。父母的爱意、老师的期盼、亲朋的嘱托、个人的理想,是我们生活意义的不竭源泉。省察自己的人生,既是扪心自问,也是学会理解他人的立场,以他人的目光审视自己。这样我们人生的画像才会完整而又端正。

我们每个人都有独具特点的一生,每个人都有别人无法复制的一生,同时我们每个人也有与他人息息相关的一生。所谓“以人为镜可以知得失”,希望你们在接下来的三年中,能时时刻刻不忘这面镜子。洋洋洒洒,已经说得够多,希望学弟学妹们不会觉得学长这封信仿佛《出师表》的最后一句。祝大家学业进步,身体健康!

此致

敬礼!

×××

2020年7月7日

第7课 | 篇目(一) 短歌行

课文助读与拓展

一、文意疏通

二、作者简介

曹操(155—220),字孟德,小名阿瞒,沛国谯县(今安徽亳州)人。三国时期政治家、军事家、文学家。东汉末年,天下大乱,曹操以汉天子的名义征讨四方,对内消灭二袁、吕布、刘表、韩遂等割据势力,对外降服南匈奴、乌桓、鲜卑等,统一了中国北方,并实行一系列政策恢复经济生产和社会秩序,奠定了曹魏立国的基础。曹操在世时,担任东汉丞相,后为魏王,去世后谥号为武王。

主要作品:《蒿里行》《观沧海》《薤露行》《短歌行》《苦寒行》《碣石篇》《龟虽寿》《孙子略解》《兵书接要》《魏武帝集》等。其诗抒发自己的政治抱负,并反映汉末人民的苦难生活,气魄雄伟,慷慨悲凉;散文清峻整洁,开启并繁荣了建安文学,给后人留下了宝贵的精神财富。

[人物颂歌]

1.往事越千年,魏武挥鞭,东临碣石有遗篇。

萧瑟秋风今又是,换了人间。

2.豪气万古观沧海,漫漫长路短歌行。

千秋霸业传百世,唯有英雄堪比君。

3.千古奸雄数曹公,天下枭强当孟德。

义伐黄巾初建功,诛讨董贼奉天子。

4.沙场明中飘烟火,权谋暗里战刀枪。

煮酒谈笑诗词意,执戟论兵机势谋。

5.纵横一生不称帝,乱世谁人谓天子。

后人不知时势趋,硬将正邪论刘曹。

三、背景链接

曹操巩固了北方割据势力后,在建安十三年回到邺都,立刻着手改革官制,自任丞相,将军政大权牢牢地掌握在自己手中。而此时,孙权统一了江南,建立东吴政权,刘备在荆州积蓄扩展力量,伺机而动。

曹操深感今后的对手更强更难对付,必须广招贤才,迅速扩大自己的力量,方有取胜的把握。南征的战事迫在眉睫,曹操的这层忧虑也日益加深。终于在一次宴会上,他用“短歌”的形式将自己的思虑展示于众。

衿

qiān

jīn

yōu

瑟

sè

duō

shēng

阡

契

qì

yàn

“讌”

“宴”

宴饮

多少

面对

没有实义

对对方的尊称

长远的样子,形容思虑连绵不绝

弹

拾取,摘取。一说同“辍”,停止

断绝

枉驾

以

问候,探望

满足

五、文言句式,辨清译准

宾语前置句

何以解忧?唯有杜康。(“何以”按现代汉语语序应为“以何”)

翻译:

凭什么来解除忧愁?只有美酒可消忧。

六、依据提示,默写名句

1.《短歌行》中,以高山、大海比喻自己广纳天下贤才的壮志和胸襟的名句是“__________,__________”。

2.《短歌行》中,化用《史记》中周公一饭三吐哺的典故,表现诗人求贤若渴的名句是“__________,___________”。

3.《诗经·郑风·子衿》中有两句写的是姑娘思念情人,曹操在《短歌行》中借它来表达自己对人才的渴望,这两句是“___________,___________”。

4.《短歌行》中,用“朝露”来做比喻,抒发对人生短暂的感叹的句子是“__________,__________”。

山不厌高

海不厌深

周公吐哺

天下归心

青青子衿

悠悠我心

譬如朝露

去日苦多

七、积累常识,丰富文化

1.古体诗

文学史习惯上把唐以前出现的所有诗歌体裁称为“古体诗”。如:创作于西周初年到春秋中叶的《诗经》;战国末年屈原等楚地诗人创作的带“兮”字的“楚辞”(代表作品如《离骚》);汉代的“乐府民歌”,以及诗人仿乐府民歌而创作的“乐府诗”(分为“歌”“歌行”“引”“曲”“吟”等小类,代表作品如《短歌行》);汉、魏、晋、南北朝诗人们创作的大量的四言、五言、七言及杂言等(代表作品如《古诗十九首》)。

2.近体诗

近体诗(又叫今体诗),是与古体诗相对而言的。近体诗出现在唐代,因此唐人把新出现的诗体,称为“近体”,把唐以前的各种诗体称为“古体”,用以区别两种诗体的不同。近体诗与古体诗的主要区别是:古体诗没有固定句数的限制,没有固定的句式,没有固定的平仄和韵律;近体诗则与之相反,有十分严格的格律。近体诗分为律诗、绝句和排律,从字数上有五言和七言两种。

3.建安风骨

建安(汉献帝年号)时期,文坛巨匠“三曹”(曹操、曹丕、曹植)、“七子”(孔融、陈琳、王粲、徐干、阮瑀、应玚、刘桢)继承了汉乐府民歌的现实主义传统,普遍采用五言形式创作诗歌,以风骨遒劲而著称,反映了社会的动乱和民生的疾苦,同时又表现了统一天下的理想和壮志,具有鲜明的时代特色和“慷慨悲凉”的独特风格。这种杰出成就被称为“建安风骨”,也叫“魏晋风骨”。

提高审美鉴赏

一、理清行文脉络

二、把握主旨大意

诗人以感人的真诚和慷慨悲凉的情感咏叹了生命的忧患、生命的悲剧,流露出对于生命短促的浓浓感伤,但诗人并没有陷在消沉的情绪中不能自拔,而是在对统一天下大业的追求中获得了超越,抒发出渴望招纳贤才、建功立业的宏图大愿。

微点赏析(一) 赏析诗歌抒情主人公形象

1.这首诗塑造了抒情主人公什么样的形象?

答:_______________________________________________________________

___________________________________________________________________

参考答案:《短歌行》塑造了一位具有统一天下的雄心壮志而又求贤若渴的志士形象。

微点赏析(二) 赏析诗歌的思想情感

2.“忧”是这首诗的“诗眼”,曹操为何而“忧”?请结合诗歌分析。

答:___________________________________________________________________

参考答案:①人生苦短之忧。诗人生逢乱世,目睹百姓颠沛流离,渴望建功立业而未得,这使他产生了苦闷和感慨:“对酒当歌,人生几何!譬如朝露,去日苦多。”所以作者“忧”的是人生短暂,自己老年将至而大业未成。②贤才难求之忧。诗人感慨“青青子衿,悠悠我心。但为君故,沉吟至今”“明明如月,何时可掇?”“绕树三匝,何枝可依?”,所以诗人“忧”的是贤才难得,“忧”的是贤才不能投奔自己这个贤主。③功业未成之忧。诗人此时一统天下的大业尚未完成,他之所以如此渴慕人才,也是因为要成就大业需更多的贤才相助。所以诗人最后以周公自比,表示自己要像周公一样礼待贤才,以求完成统一大业。

微点赏析(三) 鉴赏诗歌的表达技巧

3.本诗运用了引用、比喻、用典等表达技巧。请根据提示,填写下表,加深对这些表达技巧的理解。

手法 诗句 作用

引用 ① 表达对贤才的思念和倾慕。

呦呦鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾,鼓瑟吹笙。 ②

山不厌高,海不厌深。 ③

比喻 譬如朝露,去日苦多。 ④

⑤ 表达招揽贤才的迫切心情。

用典 周公吐哺,天下归心。 ⑥

答:_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

参考答案:①青青子衿,悠悠我心。②说明贤才若来投奔于己,必将极尽礼节招待他。③说明自己渴望多纳贤才。④用比喻形象地说明了人生美好的时光何其短暂。⑤明明如月,何时可掇?⑥用以虚心待贤的周公自况,表示自己也要像周公一样厚遇贤士,使天下人才都心悦诚服地归顺。

发展思维品质

小说《三国演义》中称《短歌行》一诗作于赤壁大战之前,并在小说中描写了曹操吟诵这首诗的情形。但小说中的《短歌行》与课本所选在个别文字上有所不同。如:“何时可掇”,小说中作“何时可辍”;“何枝可依”,小说中作“无枝可依”;“海不厌深”,小说中作“水不厌深”。这些不同的字眼,在表达效果上有什么不同?谈谈你的理解。

答:_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

参考答案:(示例)①辍,停止。意思为:“我对皎洁如月的贤才的思念,何时才能停止呢?”掇,拾取。意思为:“皎洁如月的贤才,我什么时候才能拥有呢?”小说中呈现的是一个豪情满怀、壮志凌云的曹操,而课本所选表现得更多的是曹操的隐忧。②“无”字,展现的是人才没有可依之枝,即没有接纳他们的地方;而“何枝可依”,展现的是乱世当中,人才在徘徊、犹豫中进行一种选择,而此时的曹操恰似那谦虚的山、博大的海、求贤若渴的周公,成为那可供贤才依托的一“枝”。③“水”字与“海”字相比过于普通,“海”意味着有深度,更辽阔。“海”本身就很深了,还“不厌深”,体现出曹操胸襟的博大。

本单元属于必修课程“文学阅读与写作”任务群,以“生命的诗意”为人文主题,精选了魏晋至唐宋时期经典诗词作品,旨在引导学生体验中国古典诗词的艺术魅力,体会诗人的人生思考、人生选择,感受诗人抒发的情感,品味生命的诗意。同时,激发学生对中华优秀传统文化的热爱,提升审美情趣和审美品位,增强文化自信。

一、教材这样阐发主题

课 文 主题视角 立德树人

《短歌行》 《归园田居(其一)》 人生志趣与生命追求 这两首诗都诞生在社会大动荡的历史时期,分别抒发了志士之慨、隐士之情,表现了诗人不同的人生志趣与生命追求。鉴赏这两首诗,可以让学生在对他们不同的人生选择的探讨中,理解两位诗人各自的生命思考。

《梦游天姥吟留别》 《登高》 《琵琶行并序》 生命状态与精神世界 这三首唐诗诗体不同,风格各异。李白驰骋想象的豪迈,杜甫登高望远的悲凉,白居易“同是天涯沦落人”的慨叹,表现出各自的人生境遇和情感世界。阅读这三首唐诗,可以让学生把握诗人表达的不同情感,从而理解诗人的生命状态和精神世界。

《念奴娇·赤壁怀古》 《永遇乐·京口北固 亭怀古》《声声慢》 生命态度与心灵世界 这三首宋词,前两首代表豪放词风,后一首代表婉约词风。两首豪放词,一为咏古抒怀,词中寄托着词人的生命感悟;一为怀古伤今,词中寄寓着词人的救国情怀。一首婉约词,婉转凄楚,让我们看到了词人国恨家愁的内心世界。学习这三首宋词,可以让学生在鉴赏中把握词人的生命态度和深邃的心灵世界。

二、时代这样发展主题

用诗词感发人心

周 南

很多喜爱古诗词的人都听过叶嘉莹的名字。这位“诗词的女儿”,一生读诗、释诗、写诗、讲诗,与诗歌结下不解情缘。最近,一部关于叶嘉莹的文学纪录片《掬水月在手》上映,通过银幕光影,我们得以走近这位古典文化的“传灯人”,去感受她跌宕起伏却写满诗意的一生。

我们为什么要读诗?古诗词对中国人的精神世界意味着什么?从叶嘉莹身上,或许能找到最好的答案。叶嘉莹诗心早慧,却一世多艰,遍尝生死不能相见、故土不能相还的寥心荼苦。是诗歌如日月光华,照亮了她生命中的灰暗时刻;又如一叶轻舟,渡她涉过生命的长河。在故土沦陷之时,她写下“尽夜狂风撼大城,悲笳哀角不堪听”的哀婉之声;在女儿遭遇意外的时刻,她用“迟暮天公仍罚我,不令欢笑但余哀”书写椎心之痛;漂泊海外时,她注解杜诗“夔府孤城落日斜,每依北斗望京华”,

以浇胸中思乡块垒……那些与生命相融合的感发,那些以诗词为舟楫的依托,让她免于“在苦难中被磨碎”,也塑造了她一生的温润沉静、坚韧持守。所以有人说,“她站在那里,就是对古典诗歌最好的注解”。

当然,对叶嘉莹而言,诗词并不只是爱好、慰藉,更是理想、信仰。所以她用尽一生研究古典诗词,更希望在自己亲身体会到古典诗词美好、高洁的世界后,能打开一扇门,“把不懂诗的人接引到里面来”,并将其视为自己“生命的目的”。所以她屡次说如果自己不尽到传承的责任,就是“上对不起古人,下对不起来者”;所以她90多岁高龄仍登台授课而又著述不辍,只为“柔蚕老去应无憾,要见天孙织锦成”。她告诉初学诗歌的小男孩,“‘诗’就是心在走路”;她坚守讲台七十载,“阐说精妙,启发无穷”,留下“白昼谈诗夜讲词,诸生与我共成痴”的佳话;她启发普通人找到品读古典诗词的方法,告诉他们判断诗词好坏的标准,引领他们体味“兴发感动”的力量……正是不遗余力地做古典诗词的“摆渡人”,叶嘉莹成为无数人通往诗歌国度的路标。

为什么让更多人走进诗歌如此重要?因为每个人都需要精神的栖息地,而诗歌里正有慰藉人生的精神养分。当你通过诗歌,与作者的生命情感发生碰撞,那些古典诗歌中蕴含的审美趣味,那些涌动着的生生不息的精神力量、那些穿越千年的诗心诗意,就能给予我们美好和希望,就能让我们在人生风雨袭来时获取勇气和力量。闻一多曾指出,“诗人对诗的贡献是次要问题,重要的是使人精神有所寄托”。当我们看到挥汗如雨的劳动者“劳者歌其事”、写下动人的诗篇;看到走南闯北、日晒雨淋的快递小哥,时刻把《唐诗三百首》放在行囊;看到农民大姐以诗词为精神良药,走过与病魔抗争的日日夜夜,我们就更能体味叶嘉莹“用诗词感发人心”的苦心,也更能明白诗词之于人生的意义。

今天我们大力弘扬优秀传统文化,正是因为在以古典诗词为代表的传统文化里,蓄积着中国人的智慧、品格、襟怀和修养,凝聚着中华文化的理念、志趣、气度和神韵。让更多人从一首诗、一阕词、一篇文章中汲取文化养分、人生智慧、美好品格,中华优秀传统文化必将成为更多人生命的指路明灯,滋养一代又一代中华儿女的心灵。

(2020年11月27日《人民日报》)

/价值引领/

人生是斑斓多彩、充满诗情画意的。若不想让人生枯燥无味,就不要“随大流”,要多去尝试,在有限的生命中做更多的事情。向往多维度是个体的一种本能追求。我们每增加一维,就是多了一个方向,我们看待事物的角度就更能少受局限。走向多维,我们的认识会更加深刻,思考也必将更加全面,于是精彩的世界也会如期而至。于此,我们也会提升自身的价值,丰富自己的内心,去创造欢乐成功、丰富多彩的人生。

三、高考这样考查主题

(2020·全国卷Ⅲ)阅读下面的材料,根据要求写作。

人们用眼睛看他人、看世界,却无法直接看到完整的自己。所以,在人生的旅程中,我们需要寻找各种“镜子”、不断绘制“自画像”来审视自我,尝试回答“我是怎样的人”“我想过怎样的生活”“我能做些什么”“如何生活得更有意义”等重要的问题。

毕业前,学校请你给即将入学的高一新生写一封信,主题是“如何为自己画好像”,与他们分享自己的感悟与思考。

要求:结合材料,选好角度,确定立意,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

?主题佳作

未经省察的人生不值得过

学弟学妹,你们好:

这是即将毕业的高三学长写给你们的一封信。岁月匆匆恍如白驹过隙,印象里我仿佛昨天刚刚进入学校,还在懵懂地期盼未来三年的时光将如何展开,但猛一抬头却发现自己将要奔赴高考的战场。

我知道你们一定与那时的我一样,满身伤痕地走出中考的硝烟,又要毫不犹豫地跳入题山卷海。有时,一道数学题让我们尝尽曹孟德华容道中的一波三折;一篇语文阅读让我们感叹关云长败走麦城的时乖运蹇;一套完形填空让我们嗟叹六出祁山的壮志难酬……这时的你们,不知道是否会突然停下手中的笔,看着阳光在笔尖上闪烁,反问自己:日复一日,这一切的意义又是什么呢?

记得在一个夏日的午后,我也曾这样反问自己。我脑海中首先浮现的是那天课上学到的《俄狄浦斯王》。面对斯芬克斯之谜,面对到底是什么动物早上四条腿,中午两条腿,晚上三条腿的提问,只有俄狄浦斯毫不犹豫地说出“人”这个答案。可见我们认识自己是非常难的。但纵使像俄狄浦斯这样对“人”的特征了如指掌,恐怕我们也和他一样无法摆脱自己的命运。由此可见,认识到自己的命运、认识到自己生命的意义可谓难上加难。这也是雅典神庙中德尔斐神谕“认识你自己”能够成为千百年来哲人追寻的终极目标的原因所在。但即便如此,我们也不能畏缩,因为苏格拉底曾说“未经省察的人生不值得过”。

省察自己的人生,我们当然可以像大树下酣睡初醒的庄子那样提问:到底是我变成了蝴蝶,还是蝴蝶变成了我?但更好的方式,我想是通过他人的目光来审视自我。我们不可能像《逍遥游》中所说,真正做到“无所待”。生活在现实世界里,我们少不得彼此依靠、相互影响。因此,我们不妨“我看人看我”,好好地想一想他人如何看待我们自己的生活,我们又会如何理解他人的生活。在相互比较和沟通中,我们或许会发现,这个世界其实并不像萨特所说“他人即地狱”。相反,在我们理解自己生命的意义时,他人是不可缺少的重要环节。父母的爱意、老师的期盼、亲朋的嘱托、个人的理想,是我们生活意义的不竭源泉。省察自己的人生,既是扪心自问,也是学会理解他人的立场,以他人的目光审视自己。这样我们人生的画像才会完整而又端正。

我们每个人都有独具特点的一生,每个人都有别人无法复制的一生,同时我们每个人也有与他人息息相关的一生。所谓“以人为镜可以知得失”,希望你们在接下来的三年中,能时时刻刻不忘这面镜子。洋洋洒洒,已经说得够多,希望学弟学妹们不会觉得学长这封信仿佛《出师表》的最后一句。祝大家学业进步,身体健康!

此致

敬礼!

×××

2020年7月7日

第7课 | 篇目(一) 短歌行

课文助读与拓展

一、文意疏通

二、作者简介

曹操(155—220),字孟德,小名阿瞒,沛国谯县(今安徽亳州)人。三国时期政治家、军事家、文学家。东汉末年,天下大乱,曹操以汉天子的名义征讨四方,对内消灭二袁、吕布、刘表、韩遂等割据势力,对外降服南匈奴、乌桓、鲜卑等,统一了中国北方,并实行一系列政策恢复经济生产和社会秩序,奠定了曹魏立国的基础。曹操在世时,担任东汉丞相,后为魏王,去世后谥号为武王。

主要作品:《蒿里行》《观沧海》《薤露行》《短歌行》《苦寒行》《碣石篇》《龟虽寿》《孙子略解》《兵书接要》《魏武帝集》等。其诗抒发自己的政治抱负,并反映汉末人民的苦难生活,气魄雄伟,慷慨悲凉;散文清峻整洁,开启并繁荣了建安文学,给后人留下了宝贵的精神财富。

[人物颂歌]

1.往事越千年,魏武挥鞭,东临碣石有遗篇。

萧瑟秋风今又是,换了人间。

2.豪气万古观沧海,漫漫长路短歌行。

千秋霸业传百世,唯有英雄堪比君。

3.千古奸雄数曹公,天下枭强当孟德。

义伐黄巾初建功,诛讨董贼奉天子。

4.沙场明中飘烟火,权谋暗里战刀枪。

煮酒谈笑诗词意,执戟论兵机势谋。

5.纵横一生不称帝,乱世谁人谓天子。

后人不知时势趋,硬将正邪论刘曹。

三、背景链接

曹操巩固了北方割据势力后,在建安十三年回到邺都,立刻着手改革官制,自任丞相,将军政大权牢牢地掌握在自己手中。而此时,孙权统一了江南,建立东吴政权,刘备在荆州积蓄扩展力量,伺机而动。

曹操深感今后的对手更强更难对付,必须广招贤才,迅速扩大自己的力量,方有取胜的把握。南征的战事迫在眉睫,曹操的这层忧虑也日益加深。终于在一次宴会上,他用“短歌”的形式将自己的思虑展示于众。

衿

qiān

jīn

yōu

瑟

sè

duō

shēng

阡

契

qì

yàn

“讌”

“宴”

宴饮

多少

面对

没有实义

对对方的尊称

长远的样子,形容思虑连绵不绝

弹

拾取,摘取。一说同“辍”,停止

断绝

枉驾

以

问候,探望

满足

五、文言句式,辨清译准

宾语前置句

何以解忧?唯有杜康。(“何以”按现代汉语语序应为“以何”)

翻译:

凭什么来解除忧愁?只有美酒可消忧。

六、依据提示,默写名句

1.《短歌行》中,以高山、大海比喻自己广纳天下贤才的壮志和胸襟的名句是“__________,__________”。

2.《短歌行》中,化用《史记》中周公一饭三吐哺的典故,表现诗人求贤若渴的名句是“__________,___________”。

3.《诗经·郑风·子衿》中有两句写的是姑娘思念情人,曹操在《短歌行》中借它来表达自己对人才的渴望,这两句是“___________,___________”。

4.《短歌行》中,用“朝露”来做比喻,抒发对人生短暂的感叹的句子是“__________,__________”。

山不厌高

海不厌深

周公吐哺

天下归心

青青子衿

悠悠我心

譬如朝露

去日苦多

七、积累常识,丰富文化

1.古体诗

文学史习惯上把唐以前出现的所有诗歌体裁称为“古体诗”。如:创作于西周初年到春秋中叶的《诗经》;战国末年屈原等楚地诗人创作的带“兮”字的“楚辞”(代表作品如《离骚》);汉代的“乐府民歌”,以及诗人仿乐府民歌而创作的“乐府诗”(分为“歌”“歌行”“引”“曲”“吟”等小类,代表作品如《短歌行》);汉、魏、晋、南北朝诗人们创作的大量的四言、五言、七言及杂言等(代表作品如《古诗十九首》)。

2.近体诗

近体诗(又叫今体诗),是与古体诗相对而言的。近体诗出现在唐代,因此唐人把新出现的诗体,称为“近体”,把唐以前的各种诗体称为“古体”,用以区别两种诗体的不同。近体诗与古体诗的主要区别是:古体诗没有固定句数的限制,没有固定的句式,没有固定的平仄和韵律;近体诗则与之相反,有十分严格的格律。近体诗分为律诗、绝句和排律,从字数上有五言和七言两种。

3.建安风骨

建安(汉献帝年号)时期,文坛巨匠“三曹”(曹操、曹丕、曹植)、“七子”(孔融、陈琳、王粲、徐干、阮瑀、应玚、刘桢)继承了汉乐府民歌的现实主义传统,普遍采用五言形式创作诗歌,以风骨遒劲而著称,反映了社会的动乱和民生的疾苦,同时又表现了统一天下的理想和壮志,具有鲜明的时代特色和“慷慨悲凉”的独特风格。这种杰出成就被称为“建安风骨”,也叫“魏晋风骨”。

提高审美鉴赏

一、理清行文脉络

二、把握主旨大意

诗人以感人的真诚和慷慨悲凉的情感咏叹了生命的忧患、生命的悲剧,流露出对于生命短促的浓浓感伤,但诗人并没有陷在消沉的情绪中不能自拔,而是在对统一天下大业的追求中获得了超越,抒发出渴望招纳贤才、建功立业的宏图大愿。

微点赏析(一) 赏析诗歌抒情主人公形象

1.这首诗塑造了抒情主人公什么样的形象?

答:_______________________________________________________________

___________________________________________________________________

参考答案:《短歌行》塑造了一位具有统一天下的雄心壮志而又求贤若渴的志士形象。

微点赏析(二) 赏析诗歌的思想情感

2.“忧”是这首诗的“诗眼”,曹操为何而“忧”?请结合诗歌分析。

答:___________________________________________________________________

参考答案:①人生苦短之忧。诗人生逢乱世,目睹百姓颠沛流离,渴望建功立业而未得,这使他产生了苦闷和感慨:“对酒当歌,人生几何!譬如朝露,去日苦多。”所以作者“忧”的是人生短暂,自己老年将至而大业未成。②贤才难求之忧。诗人感慨“青青子衿,悠悠我心。但为君故,沉吟至今”“明明如月,何时可掇?”“绕树三匝,何枝可依?”,所以诗人“忧”的是贤才难得,“忧”的是贤才不能投奔自己这个贤主。③功业未成之忧。诗人此时一统天下的大业尚未完成,他之所以如此渴慕人才,也是因为要成就大业需更多的贤才相助。所以诗人最后以周公自比,表示自己要像周公一样礼待贤才,以求完成统一大业。

微点赏析(三) 鉴赏诗歌的表达技巧

3.本诗运用了引用、比喻、用典等表达技巧。请根据提示,填写下表,加深对这些表达技巧的理解。

手法 诗句 作用

引用 ① 表达对贤才的思念和倾慕。

呦呦鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾,鼓瑟吹笙。 ②

山不厌高,海不厌深。 ③

比喻 譬如朝露,去日苦多。 ④

⑤ 表达招揽贤才的迫切心情。

用典 周公吐哺,天下归心。 ⑥

答:_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

参考答案:①青青子衿,悠悠我心。②说明贤才若来投奔于己,必将极尽礼节招待他。③说明自己渴望多纳贤才。④用比喻形象地说明了人生美好的时光何其短暂。⑤明明如月,何时可掇?⑥用以虚心待贤的周公自况,表示自己也要像周公一样厚遇贤士,使天下人才都心悦诚服地归顺。

发展思维品质

小说《三国演义》中称《短歌行》一诗作于赤壁大战之前,并在小说中描写了曹操吟诵这首诗的情形。但小说中的《短歌行》与课本所选在个别文字上有所不同。如:“何时可掇”,小说中作“何时可辍”;“何枝可依”,小说中作“无枝可依”;“海不厌深”,小说中作“水不厌深”。这些不同的字眼,在表达效果上有什么不同?谈谈你的理解。

答:_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

参考答案:(示例)①辍,停止。意思为:“我对皎洁如月的贤才的思念,何时才能停止呢?”掇,拾取。意思为:“皎洁如月的贤才,我什么时候才能拥有呢?”小说中呈现的是一个豪情满怀、壮志凌云的曹操,而课本所选表现得更多的是曹操的隐忧。②“无”字,展现的是人才没有可依之枝,即没有接纳他们的地方;而“何枝可依”,展现的是乱世当中,人才在徘徊、犹豫中进行一种选择,而此时的曹操恰似那谦虚的山、博大的海、求贤若渴的周公,成为那可供贤才依托的一“枝”。③“水”字与“海”字相比过于普通,“海”意味着有深度,更辽阔。“海”本身就很深了,还“不厌深”,体现出曹操胸襟的博大。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读