广西壮族自治区玉林市四校联考2023-2024学年高一上学期期中联考历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 广西壮族自治区玉林市四校联考2023-2024学年高一上学期期中联考历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 447.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-11-20 23:28:42 | ||

图片预览

文档简介

玉林市四校联考2023-2024学年高一上学期期中联考

历史

满分:100分 考试时间:75分钟

注意事项:

1.答题前,务必将自己的姓名、班级、考号填写在答题卡规定的位置上。

2.答选择题时,必须使用2B铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦擦干净后,再选涂其它答案标号。

3.答非选择题时,必须使用0.5毫米黑色签字笔,将答案书写在答题卡规定的位置上。

4.所有题目必须在答题卡上作答,在试题卷上答题无效。

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。

1.大汶口发掘的墓葬中,陪葬猪头的少者一二个,多者三五个,最多达十四个。四川大溪文化遗址:发掘的74座墓中,有的墓没有随葬品,而有的墓葬品却达58件之多,有座墓中死者还头枕一支大象牙。据此可推知,当时( )

A.奴隶制等级观念强 B.社会劳动分工出现

C.社会阶级分化明显 D.畜牧业发展水平高

2.殷商代出现了史官,但史官起初并不是专司记事,而首先是负责主持祭祀,占卜吉凶,沟通神与王的意志。这说明殷商时期( )

A.以血缘关系为纽带 B.殷商祭祀程序复杂

C.商王权力高度集中 D.统治具有神权色彩

3.西周时期,公社农民聚族而居,集体劳动。到春秋战国时期,出现以家庭为单位经营农业。出现这一变化的主要原因是( )

A.土地国有制确立 B.分封制逐步完善

C.国家统一的推动 D.铁犁牛耕的使用

4.柳宗元《封建论》写到:“秦有天下,裂都会而为之郡邑,废侯卫而为之守宰,据天下之雄图,都六合之上游,摄制四海,运于掌握之内。”秦朝这一制度( )

A.标志着贵族政治结束 B.加强对地方的控制管理

C.推动各民族开始交流 D.创新了地方的管理模式

5.汉代画像石(砖)中,“孝子图”大量出现,其中以山东的丁兰刻木、老莱子娱亲、闵子骞御车失棰、曾母投杼、孝孙原穀、赵口屠、董永侍父等最为著名。“孝子图”的大量出现( )

A.推动了儒家思想正统地位的确立 B.全面真实还原了汉朝的社会面貌

C.反映了儒家伦理道德的深入渗透 D.缓和了当时社会的主要矛盾纷争

6.下表为东汉中后期皇帝继位和寿命的统计表,这一现象导致东汉后期( )

皇帝 和帝 殇帝 安帝 顺帝 冲帝 质帝 桓帝 灵帝 少帝 献帝

继位年龄 10 1 13 11 2 8 15 12 14 9

卒年 27 2 31 30 3 9 36 34 14 54

A.皇权日益衰落 B.政治日益腐败

C.相权逐渐强化 D.土地兼并严重

7.汉末,胡服裤褶传入中原地区,并成为汉族的军旅之服:魏晋南北朝时期,裤褶广泛地流行于民间。北方少数民族穿起了汉族服装,孝文帝甚至率“群臣皆服汉衣冠”。这反映当时( )

A.民族间的经济差距缩小 B.民族间隔阂消失

C.少数民族封建化进程快 D.民族交融的发展

8.隋朝以长安为都城,政治中心在北方。但当时北方的粮食生产远远不能满足京师的需要,三吴地区的粮食对隋朝有着巨大的吸引力。为此,隋政府( )

A.选贤任能,改革地方吏治 B.广建粮仓,营建东都洛阳

C.开通运河,实行南粮北运 D.兴兵灭陈,结束分裂局面

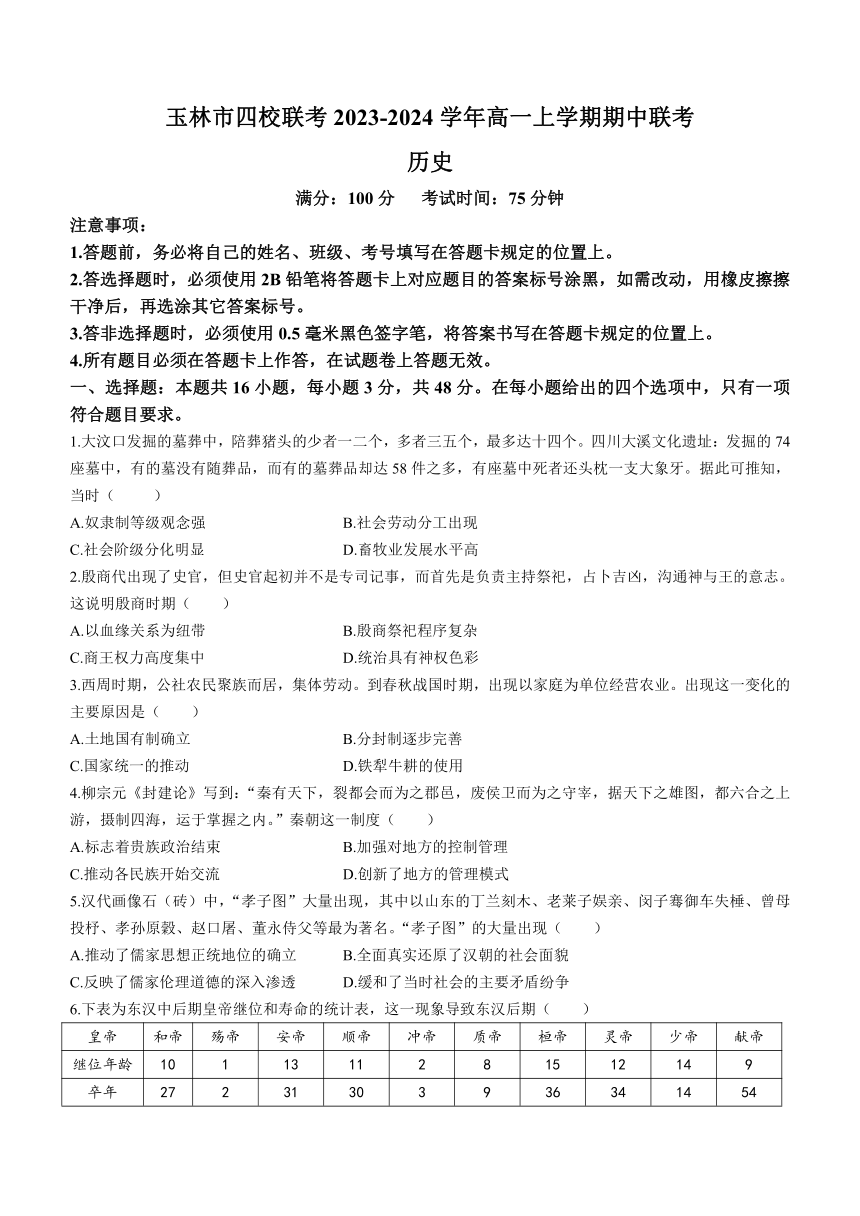

9.下图是唐朝初年三省六部制的运作程序示意图,以下对三省六部制解释合理的是( )

唐朝三省六部制的运行机制

A.尚书省具有决策的权利 B.使中央集权不断加强

C.分工合作减少决策失误 D.皇权与相权矛盾尖锐

10.唐朝统治者具有“华夷一家”的观念,与300多个国家和地区保持友好往来。来到唐朝的各国使者、商人、教徒、艺人等络绎不绝,日本派遣的“道唐使”就达13次。这反映唐朝( )

A.实行开放开明的政策 B.全面接受外来的文化

C.政治制度领先于世界 D.海上丝绸之路的兴盛

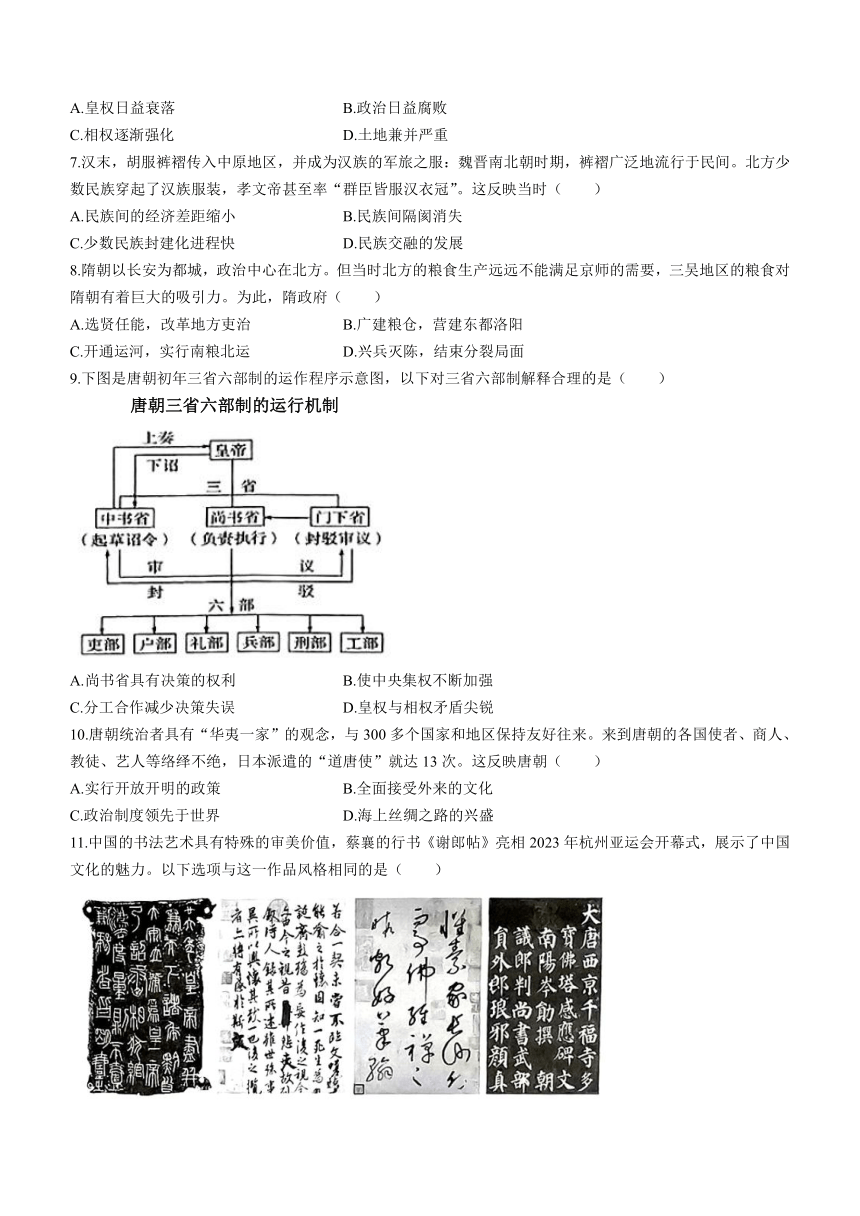

11.中国的书法艺术具有特殊的审美价值,蔡襄的行书《谢郎帖》亮相2023年杭州亚运会开幕式,展示了中国文化的魅力。以下选项与这一作品风格相同的是( )

A B C D

12.宋朝武举制度考试中,武将晋升并不以武举为主要标准。在武学的教育体系中,教官多由文官担任,教育内容侧重于忠义道德等文化素养的培养,而且士族子弟大都耻于习武,民众鄙弃武科。这一现象反映了宋朝( )

A.推行崇文抑武方针 B.科举选拔功能发生转变

C.冗兵现象日益严重 D.消除了藩镇割据的隐患

13.宋仁宗时期,北宋与西夏爆发战争,宋朝对西夏实施经济封锁,关闭榷场,禁止茶、盐等物资出境。西夏百姓“饮无茶,衣昂贵”,怨声载道。在战场上取得胜利的西夏不得不寻求和议。这说明( )

A.北宋积贫积弱的局面得到解决 B.宋夏在经济方面具有相互依赖性

C.西夏由游牧经济转为农耕经济 D.榷场贸易利于维护宋夏和平交往

14.辽朝分置南、北面官,金朝保持了管理女真民族的“猛安谋克制”,元朝在西南、华南等少数民族地区实行土司(当地少数民族首领充任并世袭官职)制度。从中国政治制度的创设角度来看,这体现的共同特点是( )

A.分而治之 B.兵农合一 C.民族分离 D.因俗而治

15.宋仁宗时规定:“商人、佃农、奴婢均为编户齐民。齐,等也。无有贵贱,谓之齐民。”这反映宋朝( )

A.租佃关系的普遍发展 B.社会成员身份趋于平等

C.奴婢的政治权力扩大 D.政府放弃重农抑商政策

16.元杂剧是综合性的舞台艺术形式,盛行于城乡之间的勾栏瓦舍,反映了市民百姓现实的生活气息,通俗易懂,广受欢迎。元杂剧的兴盛( )

A.源于商品经济的发展 B.适应士人阶层的需求

C.使通俗文化成为主导 D.得益于统治者的推崇

二、材料解析题:本大题共4小题,17题14分,18题12分,19题14分,20题12分,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

荀子认为,发展农业生产是富民的“本”,只要百姓努力生产,勤俭持家,“强本而节用,则天不能贫”。如果不重视社会生产的发展,只知道利用赋税手段没完没了地搜刮百姓来增加国家收入,那就是“伐其本,竭其原”。所以,荀子说:“轻田野之税,平关市之征,省商贾之数,军兴力役,无夺农时,如是,则国富矣。夫是之谓以政裕民。”政府注重发展生产,增加整个社会的财富,就可以使百姓的财富和国家财政收入两方面同时增加。

——摘编自方建国《先秦诸子百家民生经济思想探析:结构变迁的视角》

材料二

唐朝中叶,土地买卖和兼并加剧,授田不均的问题日益严重;安史之乱的爆发,更使得唐朝社会动荡,民不聊生。公元780年,唐朝颂行两税法,实行量出制入的课税原则,中央根据财政支出,确定全国总税额,摊派到各地征收:内容上包括户税和地税,不分主户客户,一律在现居住地建立户籍,凡有产者就必须缴纳赋税;两税法推行后,废除租庸调和一切杂税,对于没有固定住所的商人,由所在州县,按首日的三十分之一征税:分夏、秋两季进行两次纳税。

——摘编自薛涵月、黄品品《论中国古代的赋役制度——浅析唐朝两税法的进步意义》

(1)根据材料一,概括荀子民生经济思想的基本观点。(6分)

(2)根据材料二概括两税法的特点,并结合所学知识简析两税法的影响。(8分)

18.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一

武帝即位后,鉴于市面上因流通“半两”“四铢”“榆英”等币量不一的货币给社会经济带来的不良影响,收回封国的铸币权,并严禁民间私铸。汉武帝元鼎四年(公元前113),中央政府收回铸币权……铸造新的五铢钱……式样划一,币重如其文,且不易被盗磨……至唐武德四年(621)废止,前后跨度为733年。

——摘编自高德步《中外经济简史》

材料二

宋元时期,海上丝绸之路贸易达到鼎盛,中国货币成为域外国家和地区广泛使用的流通货币,货币国际化程度达到了历史最高水平。宋元时期中国货币在域外流通过程中,承担了国际结算货币职能、他国流通货币职能、可兑换货币职能、财富贮藏职能。…“蓄夷得中国钱分库藏贮,以为镇国之宝”。不少国家和地区将中国铜钱作为财富贮藏。……宋代纸币制度在相当长一段时间内领先世界。

——摘编自张星《宋元时期中国货币域外流通研究及当代启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,简述汉武帝币制改革的影响。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析宋元时期中国货币国际化的原因。(6分)

19.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

鉴于匈奴时常侵扰西北边郡,文帝采纳了晁错的建议——募民实边,通过优厚条件吸引民众充实西北边疆。到公元前127年,“募民徒朔方十万口”。武帝元鼎六年(前111年),在西北边地设张掖、酒泉郡,置田官,“斥塞卒六十万人戌田之”,军屯戍边由此成为安置移民的一种主要方式。此外,政府还通过迁徙罪犯及家属戍边、迁降率于边郡等向西北边疆移民。这些政策既开发了边疆又保卫了边疆。

——摘编自翟麦玲《两汉西北边疆移民政策比较研究》

材料二

北人南迁基本概况简表

概况 魏晋南北朝时期 唐朝中后期及五代十国时期 宋金对峙时期

迁移持续时间 东汉末到南北朝末期 公元755年至五代十国末期 公元1126年至1279年

迁入地域范围 四川盆地、江南、江东地区 江南、江淮、荆湘以及岭南、闵中一带 长江流域、珠江流域、甚至岭南和广西

迁移人口数量 仅313年至450年就有90万人 仅“安史之乱”时期就有约100万人 大约在500万人左右

——摘编自林宪生、王钦《中国古代北人南迁高潮的成国变化——基于推拉理论的分析》

(1)根据材料一,概括汉朝西北边弧移民的措施。(6分)

(2)根据材料二,指出魏晋南北朝至宋金时期北人南迁的变化趋势。根据上述两则材料并结合所学知识,谈谈影响人口迁移的因素。(8分)

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

中国数千年历史上有大大小小数百次政治及经济上的改革,虽然历史上改革采用了改良、改制、变法、维新、更化等不同的说法,名称各异,但本质都是改革,只是各种改革在深度和广度上存在差别。依照古人的解释,“改革”一词意味着“鼎新革故”,或者叫作“变法乱常”;用现在的话说,“改革”就是除旧布新,打破常规。它意味着对原有的权力配置、利益关系、社会秩序及人们的生活习惯、思维方式、价值观念进行新的调整。

——摘编自张美生、陈佰江《西眸中国古代的改革及启示》

根据材料并结合所学中国古代史知识,选取历史上的一次变法或者改革,自拟一个论题、并予以阐述。(要求:论点明确,史论结合,逻辑清晰,表述完整。)

高一历史 参考答案

17.(1)观点:将农业生产作为本业;勤俭持家,强本节用;轻徭薄赋,保证农时;政府注重发展生产。(1点2分,共6分)

(2)特点:以资产为主;扩大征税对象;简化税目;固定税收时间。(1点2分,共4分)

影响:有利于增加政府财政收入;一定程度上减轻农民的负担,有利于稳定社会秩序;改变以人丁为主的赋税制度,减轻政府对农民的人身控制。(1点2分,共4分)

18.(1)影响:有利于削弱地方割据势力,加强中央集权;有利于维护国家统一和社会稳定;有利于增加国家财政收入;有利于商品经济的发展。(1点2分,共6分)

补充:“五铢钱轻重适中,适应了社会经济发展状况与价格水平对货币单位的要求”,2分。

(2)原因:中外交通发达;商业贸易繁荣;海外贸易兴盛。(1点2分,共6分)

19.(1)措施:募民实边;设置边郡管理;军屯戍边;迁徙罪犯及家属戍边;迁移降卒。(1点2分,共6分)

(2)变化:迁移持续时间变短;迁入的地域范围扩大;人口数量增加。(1点1分,共2分)

因素:政治局势的影响;自然环境因素;国家的政策影响;经济文化发展水平。(1点2分,共6分)

20.示例

论题:战国时期的商鞅变法深刻反映了社会发展需求和时代变迁趋势。(2分)

阐述:战国时期,随着社会生产力不断发展,生产关系发生了剧烈变化。与此同时,王室衰微,礼崩乐坏,兼并战争不断。为了适应社会的变动,各诸侯国纷纷推行变法和改革,希望以此实现富国强兵的目标,其中尤以秦国的商鞅变法成效最为显著。商鞅通过奖励军功;废除世卿世禄制,建立县制;废除井田制,使土地私有化;奖励耕织;实行什伍连坐等措施,在政治经济、军事、法律等方面进行了较为彻底的改革。商鞅变法使秦国国力得到极大提升,也推动了秦国向封建社会全面转型,为秦统一中国奠定了坚实的基础。(8分)

总之,战国时期的商鞅变法呈现出鲜明的时代主题,深刻反映了社会发展需求和时代变迁趋势,对中国历史的发展产生了深远的影响。(2分)

历史

满分:100分 考试时间:75分钟

注意事项:

1.答题前,务必将自己的姓名、班级、考号填写在答题卡规定的位置上。

2.答选择题时,必须使用2B铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦擦干净后,再选涂其它答案标号。

3.答非选择题时,必须使用0.5毫米黑色签字笔,将答案书写在答题卡规定的位置上。

4.所有题目必须在答题卡上作答,在试题卷上答题无效。

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。

1.大汶口发掘的墓葬中,陪葬猪头的少者一二个,多者三五个,最多达十四个。四川大溪文化遗址:发掘的74座墓中,有的墓没有随葬品,而有的墓葬品却达58件之多,有座墓中死者还头枕一支大象牙。据此可推知,当时( )

A.奴隶制等级观念强 B.社会劳动分工出现

C.社会阶级分化明显 D.畜牧业发展水平高

2.殷商代出现了史官,但史官起初并不是专司记事,而首先是负责主持祭祀,占卜吉凶,沟通神与王的意志。这说明殷商时期( )

A.以血缘关系为纽带 B.殷商祭祀程序复杂

C.商王权力高度集中 D.统治具有神权色彩

3.西周时期,公社农民聚族而居,集体劳动。到春秋战国时期,出现以家庭为单位经营农业。出现这一变化的主要原因是( )

A.土地国有制确立 B.分封制逐步完善

C.国家统一的推动 D.铁犁牛耕的使用

4.柳宗元《封建论》写到:“秦有天下,裂都会而为之郡邑,废侯卫而为之守宰,据天下之雄图,都六合之上游,摄制四海,运于掌握之内。”秦朝这一制度( )

A.标志着贵族政治结束 B.加强对地方的控制管理

C.推动各民族开始交流 D.创新了地方的管理模式

5.汉代画像石(砖)中,“孝子图”大量出现,其中以山东的丁兰刻木、老莱子娱亲、闵子骞御车失棰、曾母投杼、孝孙原穀、赵口屠、董永侍父等最为著名。“孝子图”的大量出现( )

A.推动了儒家思想正统地位的确立 B.全面真实还原了汉朝的社会面貌

C.反映了儒家伦理道德的深入渗透 D.缓和了当时社会的主要矛盾纷争

6.下表为东汉中后期皇帝继位和寿命的统计表,这一现象导致东汉后期( )

皇帝 和帝 殇帝 安帝 顺帝 冲帝 质帝 桓帝 灵帝 少帝 献帝

继位年龄 10 1 13 11 2 8 15 12 14 9

卒年 27 2 31 30 3 9 36 34 14 54

A.皇权日益衰落 B.政治日益腐败

C.相权逐渐强化 D.土地兼并严重

7.汉末,胡服裤褶传入中原地区,并成为汉族的军旅之服:魏晋南北朝时期,裤褶广泛地流行于民间。北方少数民族穿起了汉族服装,孝文帝甚至率“群臣皆服汉衣冠”。这反映当时( )

A.民族间的经济差距缩小 B.民族间隔阂消失

C.少数民族封建化进程快 D.民族交融的发展

8.隋朝以长安为都城,政治中心在北方。但当时北方的粮食生产远远不能满足京师的需要,三吴地区的粮食对隋朝有着巨大的吸引力。为此,隋政府( )

A.选贤任能,改革地方吏治 B.广建粮仓,营建东都洛阳

C.开通运河,实行南粮北运 D.兴兵灭陈,结束分裂局面

9.下图是唐朝初年三省六部制的运作程序示意图,以下对三省六部制解释合理的是( )

唐朝三省六部制的运行机制

A.尚书省具有决策的权利 B.使中央集权不断加强

C.分工合作减少决策失误 D.皇权与相权矛盾尖锐

10.唐朝统治者具有“华夷一家”的观念,与300多个国家和地区保持友好往来。来到唐朝的各国使者、商人、教徒、艺人等络绎不绝,日本派遣的“道唐使”就达13次。这反映唐朝( )

A.实行开放开明的政策 B.全面接受外来的文化

C.政治制度领先于世界 D.海上丝绸之路的兴盛

11.中国的书法艺术具有特殊的审美价值,蔡襄的行书《谢郎帖》亮相2023年杭州亚运会开幕式,展示了中国文化的魅力。以下选项与这一作品风格相同的是( )

A B C D

12.宋朝武举制度考试中,武将晋升并不以武举为主要标准。在武学的教育体系中,教官多由文官担任,教育内容侧重于忠义道德等文化素养的培养,而且士族子弟大都耻于习武,民众鄙弃武科。这一现象反映了宋朝( )

A.推行崇文抑武方针 B.科举选拔功能发生转变

C.冗兵现象日益严重 D.消除了藩镇割据的隐患

13.宋仁宗时期,北宋与西夏爆发战争,宋朝对西夏实施经济封锁,关闭榷场,禁止茶、盐等物资出境。西夏百姓“饮无茶,衣昂贵”,怨声载道。在战场上取得胜利的西夏不得不寻求和议。这说明( )

A.北宋积贫积弱的局面得到解决 B.宋夏在经济方面具有相互依赖性

C.西夏由游牧经济转为农耕经济 D.榷场贸易利于维护宋夏和平交往

14.辽朝分置南、北面官,金朝保持了管理女真民族的“猛安谋克制”,元朝在西南、华南等少数民族地区实行土司(当地少数民族首领充任并世袭官职)制度。从中国政治制度的创设角度来看,这体现的共同特点是( )

A.分而治之 B.兵农合一 C.民族分离 D.因俗而治

15.宋仁宗时规定:“商人、佃农、奴婢均为编户齐民。齐,等也。无有贵贱,谓之齐民。”这反映宋朝( )

A.租佃关系的普遍发展 B.社会成员身份趋于平等

C.奴婢的政治权力扩大 D.政府放弃重农抑商政策

16.元杂剧是综合性的舞台艺术形式,盛行于城乡之间的勾栏瓦舍,反映了市民百姓现实的生活气息,通俗易懂,广受欢迎。元杂剧的兴盛( )

A.源于商品经济的发展 B.适应士人阶层的需求

C.使通俗文化成为主导 D.得益于统治者的推崇

二、材料解析题:本大题共4小题,17题14分,18题12分,19题14分,20题12分,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

荀子认为,发展农业生产是富民的“本”,只要百姓努力生产,勤俭持家,“强本而节用,则天不能贫”。如果不重视社会生产的发展,只知道利用赋税手段没完没了地搜刮百姓来增加国家收入,那就是“伐其本,竭其原”。所以,荀子说:“轻田野之税,平关市之征,省商贾之数,军兴力役,无夺农时,如是,则国富矣。夫是之谓以政裕民。”政府注重发展生产,增加整个社会的财富,就可以使百姓的财富和国家财政收入两方面同时增加。

——摘编自方建国《先秦诸子百家民生经济思想探析:结构变迁的视角》

材料二

唐朝中叶,土地买卖和兼并加剧,授田不均的问题日益严重;安史之乱的爆发,更使得唐朝社会动荡,民不聊生。公元780年,唐朝颂行两税法,实行量出制入的课税原则,中央根据财政支出,确定全国总税额,摊派到各地征收:内容上包括户税和地税,不分主户客户,一律在现居住地建立户籍,凡有产者就必须缴纳赋税;两税法推行后,废除租庸调和一切杂税,对于没有固定住所的商人,由所在州县,按首日的三十分之一征税:分夏、秋两季进行两次纳税。

——摘编自薛涵月、黄品品《论中国古代的赋役制度——浅析唐朝两税法的进步意义》

(1)根据材料一,概括荀子民生经济思想的基本观点。(6分)

(2)根据材料二概括两税法的特点,并结合所学知识简析两税法的影响。(8分)

18.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一

武帝即位后,鉴于市面上因流通“半两”“四铢”“榆英”等币量不一的货币给社会经济带来的不良影响,收回封国的铸币权,并严禁民间私铸。汉武帝元鼎四年(公元前113),中央政府收回铸币权……铸造新的五铢钱……式样划一,币重如其文,且不易被盗磨……至唐武德四年(621)废止,前后跨度为733年。

——摘编自高德步《中外经济简史》

材料二

宋元时期,海上丝绸之路贸易达到鼎盛,中国货币成为域外国家和地区广泛使用的流通货币,货币国际化程度达到了历史最高水平。宋元时期中国货币在域外流通过程中,承担了国际结算货币职能、他国流通货币职能、可兑换货币职能、财富贮藏职能。…“蓄夷得中国钱分库藏贮,以为镇国之宝”。不少国家和地区将中国铜钱作为财富贮藏。……宋代纸币制度在相当长一段时间内领先世界。

——摘编自张星《宋元时期中国货币域外流通研究及当代启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,简述汉武帝币制改革的影响。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析宋元时期中国货币国际化的原因。(6分)

19.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

鉴于匈奴时常侵扰西北边郡,文帝采纳了晁错的建议——募民实边,通过优厚条件吸引民众充实西北边疆。到公元前127年,“募民徒朔方十万口”。武帝元鼎六年(前111年),在西北边地设张掖、酒泉郡,置田官,“斥塞卒六十万人戌田之”,军屯戍边由此成为安置移民的一种主要方式。此外,政府还通过迁徙罪犯及家属戍边、迁降率于边郡等向西北边疆移民。这些政策既开发了边疆又保卫了边疆。

——摘编自翟麦玲《两汉西北边疆移民政策比较研究》

材料二

北人南迁基本概况简表

概况 魏晋南北朝时期 唐朝中后期及五代十国时期 宋金对峙时期

迁移持续时间 东汉末到南北朝末期 公元755年至五代十国末期 公元1126年至1279年

迁入地域范围 四川盆地、江南、江东地区 江南、江淮、荆湘以及岭南、闵中一带 长江流域、珠江流域、甚至岭南和广西

迁移人口数量 仅313年至450年就有90万人 仅“安史之乱”时期就有约100万人 大约在500万人左右

——摘编自林宪生、王钦《中国古代北人南迁高潮的成国变化——基于推拉理论的分析》

(1)根据材料一,概括汉朝西北边弧移民的措施。(6分)

(2)根据材料二,指出魏晋南北朝至宋金时期北人南迁的变化趋势。根据上述两则材料并结合所学知识,谈谈影响人口迁移的因素。(8分)

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

中国数千年历史上有大大小小数百次政治及经济上的改革,虽然历史上改革采用了改良、改制、变法、维新、更化等不同的说法,名称各异,但本质都是改革,只是各种改革在深度和广度上存在差别。依照古人的解释,“改革”一词意味着“鼎新革故”,或者叫作“变法乱常”;用现在的话说,“改革”就是除旧布新,打破常规。它意味着对原有的权力配置、利益关系、社会秩序及人们的生活习惯、思维方式、价值观念进行新的调整。

——摘编自张美生、陈佰江《西眸中国古代的改革及启示》

根据材料并结合所学中国古代史知识,选取历史上的一次变法或者改革,自拟一个论题、并予以阐述。(要求:论点明确,史论结合,逻辑清晰,表述完整。)

高一历史 参考答案

17.(1)观点:将农业生产作为本业;勤俭持家,强本节用;轻徭薄赋,保证农时;政府注重发展生产。(1点2分,共6分)

(2)特点:以资产为主;扩大征税对象;简化税目;固定税收时间。(1点2分,共4分)

影响:有利于增加政府财政收入;一定程度上减轻农民的负担,有利于稳定社会秩序;改变以人丁为主的赋税制度,减轻政府对农民的人身控制。(1点2分,共4分)

18.(1)影响:有利于削弱地方割据势力,加强中央集权;有利于维护国家统一和社会稳定;有利于增加国家财政收入;有利于商品经济的发展。(1点2分,共6分)

补充:“五铢钱轻重适中,适应了社会经济发展状况与价格水平对货币单位的要求”,2分。

(2)原因:中外交通发达;商业贸易繁荣;海外贸易兴盛。(1点2分,共6分)

19.(1)措施:募民实边;设置边郡管理;军屯戍边;迁徙罪犯及家属戍边;迁移降卒。(1点2分,共6分)

(2)变化:迁移持续时间变短;迁入的地域范围扩大;人口数量增加。(1点1分,共2分)

因素:政治局势的影响;自然环境因素;国家的政策影响;经济文化发展水平。(1点2分,共6分)

20.示例

论题:战国时期的商鞅变法深刻反映了社会发展需求和时代变迁趋势。(2分)

阐述:战国时期,随着社会生产力不断发展,生产关系发生了剧烈变化。与此同时,王室衰微,礼崩乐坏,兼并战争不断。为了适应社会的变动,各诸侯国纷纷推行变法和改革,希望以此实现富国强兵的目标,其中尤以秦国的商鞅变法成效最为显著。商鞅通过奖励军功;废除世卿世禄制,建立县制;废除井田制,使土地私有化;奖励耕织;实行什伍连坐等措施,在政治经济、军事、法律等方面进行了较为彻底的改革。商鞅变法使秦国国力得到极大提升,也推动了秦国向封建社会全面转型,为秦统一中国奠定了坚实的基础。(8分)

总之,战国时期的商鞅变法呈现出鲜明的时代主题,深刻反映了社会发展需求和时代变迁趋势,对中国历史的发展产生了深远的影响。(2分)

同课章节目录