湖南省名校联考联合体2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 湖南省名校联考联合体2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 835.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-11-21 07:42:28 | ||

图片预览

文档简介

湖南省名校联考联合体2023-2024学年高一上学期期中考试

历史

时量:75分钟 满分:100分

得分:______

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.2021年10月,河南省三门峡市举行的第三届中国考古学大会开幕式上公布了“百年百大考古发现”的年代分布统计。据此可用于说明( )

时期 旧石器时代 新石器时代 夏商时期 西周东周时期 秦汉至明清时期

数量 5项 33项 10项 15项 37项

A.中华文明源远流长 B.兼容并包自成体系

C.中华文明多元一体 D.农耕文明领先世界

2.“夷夏之辨”是中国传统的民族观,曾是春秋时期诸侯争霸的舆论利器,但在战国晚期兼并战争中基本被遗弃。这一现象反映了先秦时期( )

A.中央集权制度的形成 B.思想观念已逐渐趋同

C.华夏文化的认同加强 D.兼并战争具有残酷性

3.长城是春秋战国时期修建的由“亭障”、城墙等构成的军事防御体系,秦始皇统一六国后,除了保留燕、赵两国长城并加以连贯外,将内地长城与军事要塞全部拆毁。此举( )

A.激化了与边境民族矛盾 B.有利于巩固国家统一

C.导致秦末农民起义爆发 D.扩大了地方管理权力

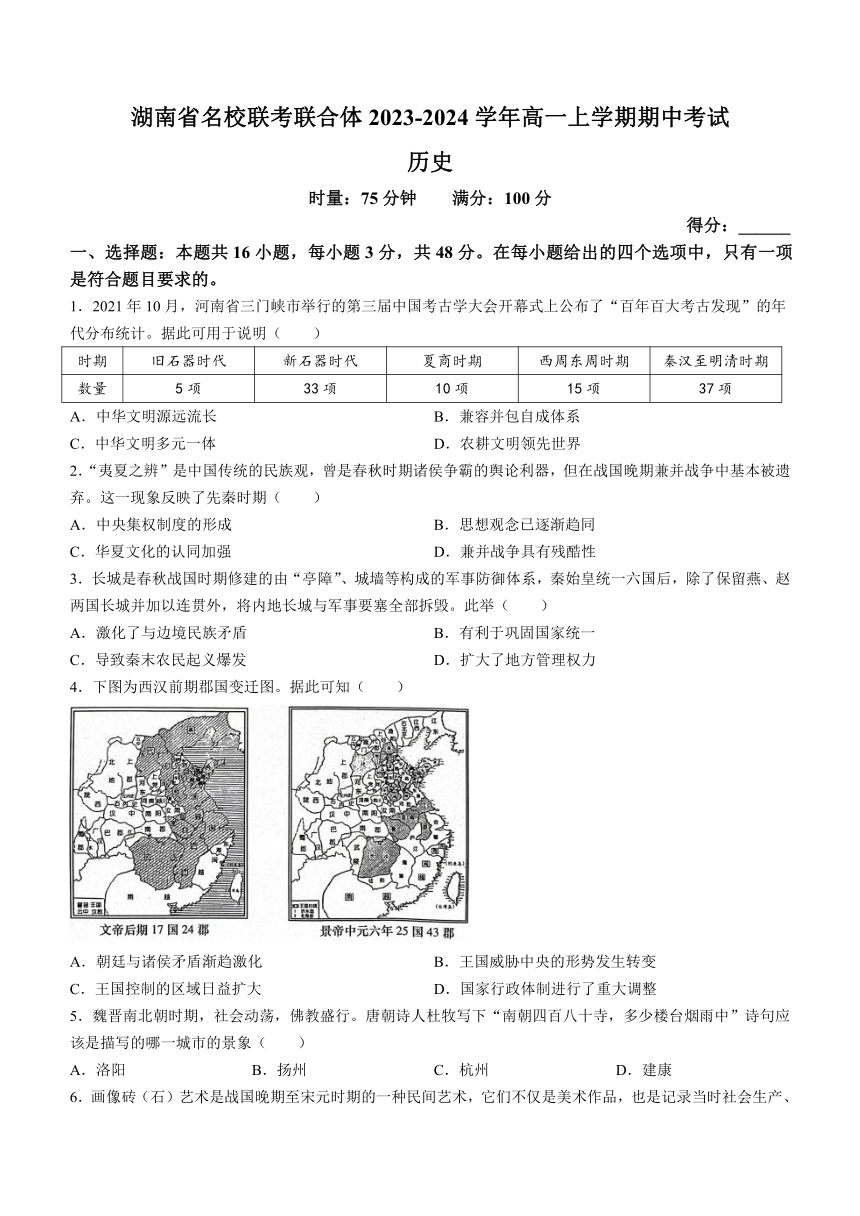

4.下图为西汉前期郡国变迁图。据此可知( )

A.朝廷与诸侯矛盾渐趋激化 B.王国威胁中央的形势发生转变

C.王国控制的区域日益扩大 D.国家行政体制进行了重大调整

5.魏晋南北朝时期,社会动荡,佛教盛行。唐朝诗人杜牧写下“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”诗句应该是描写的哪一城市的景象( )

A.洛阳 B.扬州 C.杭州 D.建康

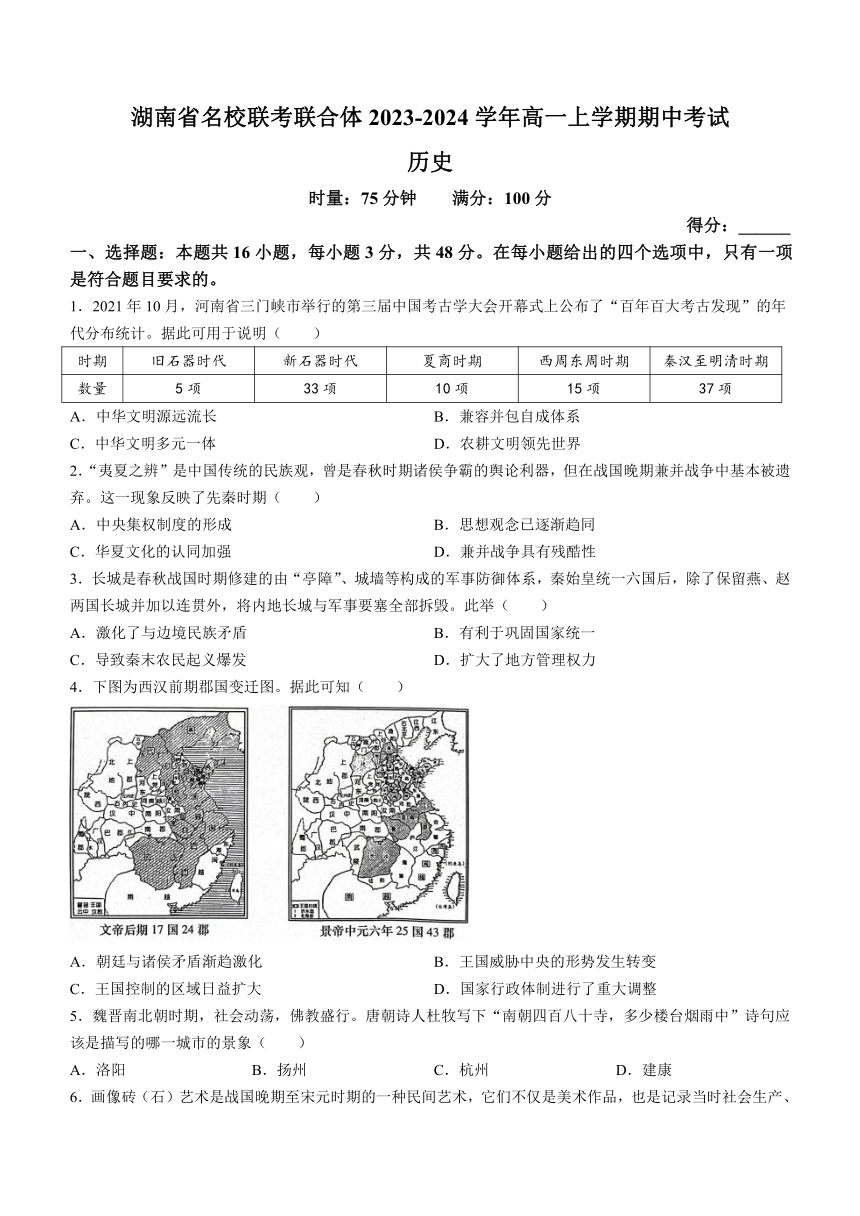

6.画像砖(石)艺术是战国晚期至宋元时期的一种民间艺术,它们不仅是美术作品,也是记录当时社会生产、生活的重要实物资料。下图关于中原人民坐姿变化的画像反映出( )

A.绘画艺术逐渐走向成熟 B.民族交融影响的双向性

C.儒家伦理道德的世俗化 D.佛教盛行影响中原生活

7.隋朝在中国历史长河中是一个短暂的王朝,但也是中国历史上一个承上启下的朝代。下列不能印证这一说法的是( )

A.开创科举制,推动选官制度走向成熟 B.确立三省六部制,官僚体制日臻完备

C.改革税制,征税时间和税负更加合理 D.开凿大运河,“至今千里赖通波”

8.据《登科记考》、新旧《唐书》等史籍对唐代官员之出身与科举实绩加以详细统计,详见下表:唐代士庶登科人数对比表。

科目 出身 618—649 650—683 684—709 710—732 733—755 756—779 780—805 806—826 827—846 847—873 874—906 合计

进士 士 3 14 34 32 23 37 45 72 131 128 70 589

庶 2 5 21 19 7 11 15 21 18 4 9 132

明经 士 4 7 18 14 8 11 10 5 3 1 0 81

庶 1 3 6 7 2 4 4 3 1 0 1 32

制科 士 13 9 15 15 7 6 8 5 7 3 0 88

庶 2 3 5 7 4 4 6 4 0 0 1 36

据此可知( )

A.科举制稳固并扩大了统治基础 B.科举制成为唐代唯一选官途径

C.科举制推行导致了士族制消亡 D.士族与庶族间矛盾日益公开化

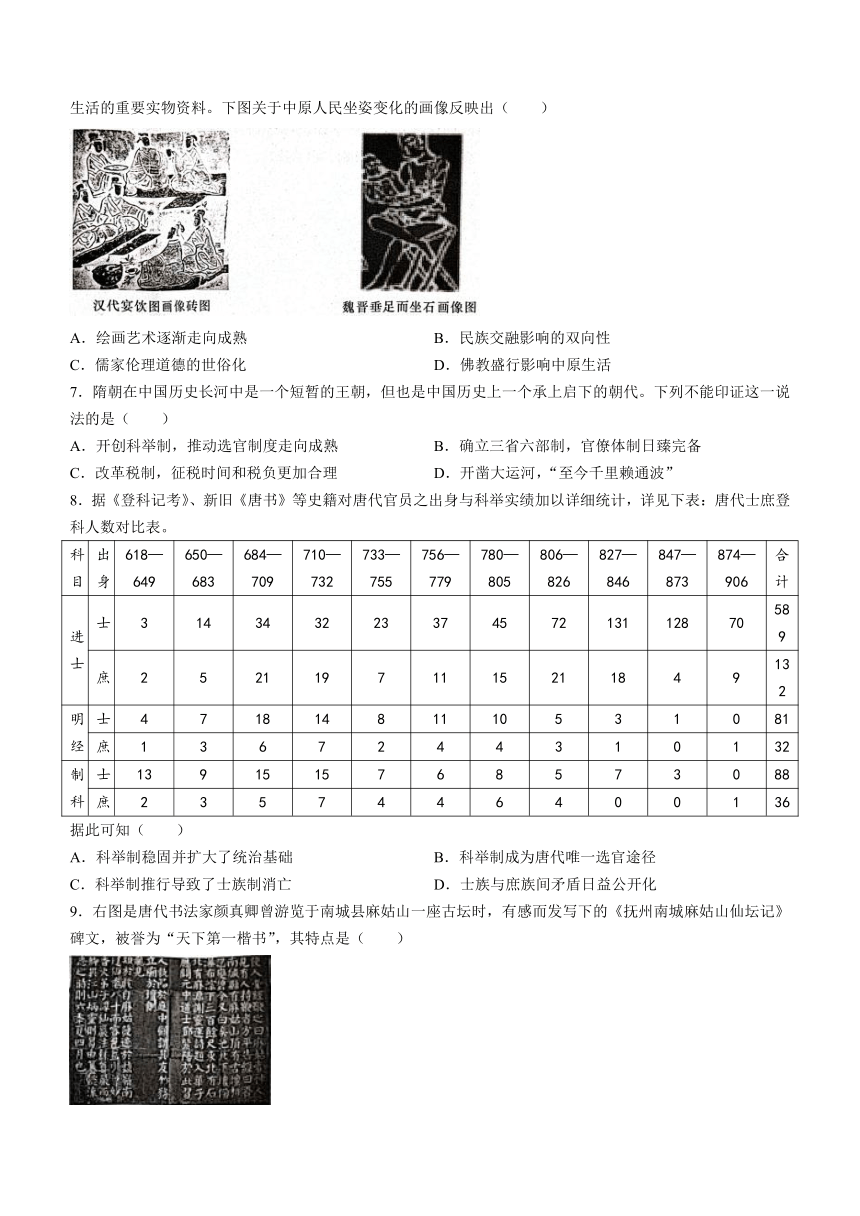

9.右图是唐代书法家颜真卿曾游览于南城县麻姑山一座古坛时,有感而发写下的《抚州南城麻姑山仙坛记》碑文,被誉为“天下第一楷书”,其特点是( )

A.结体飘逸,意趣酣畅 B.飘若浮云,矫如惊龙

C.庄重严厉,雄浑娟秀 D.圆劲有力,奔放流畅

10.《续资治通鉴长编》记载:“自平湖南,诸州皆置通判,既非副贰,又非属官,故多与长吏忿争,常曰:‘我监州也,朝廷使我来监汝。’……须与长吏联署,文移方许行下。”这说明宋代( )

A.地方割据,相互争斗严重 B.重文轻武,文官位高权重

C.强干弱枝,行政效率低下 D.分权制衡,中央集权加强

11.“一国两制”是中国共产党为解决祖国统一问题而提出的基本国策,这是一种政治制度的创新性尝试。有学者认为,早在两宋时期并立的少数民族政权就已经出现了其雏形,它是( )

A.猛安谋克制 B.南北面官制 C.四时捺钵制 D.四等人制

12.据统计,现存元杂剧中的包公戏多达11种,剧中包公不仅是公正法庭、廉明清官的代表,还赋予他沟通阴阳两界、日断阳夜断阴的能力。这体现了元杂剧( )

A.真实反映元朝社会黑暗 B.承载着民众的愿望诉求

C.呈现哲学化思辨化色彩 D.吸收了京剧的表演风格

13.被誉为“一条千年古道,半部中国历史”的蜀道,一直是秦汉到隋唐时期沟通南北的重要通道。隋唐之后,这些蜀道逐渐淹没在荒草之中,缺少优良条件的重庆却逐渐发展起来。这一变化主要是因为( )

A.京杭大运河的开凿 B.政治中心北移后果 C.经济重心南移影响 D.少数民族政权崛起

14.蒙古帝国于中统元年(1260年)设立燕京行省,总领汉地政务,1262年该行省并入中书省。忽必烈设十路隶属中书省的宣抚司,由中书省官员出任其长官,于是复有行省的设置,先后有了西夏中兴、北京等行省。这时的行省多是为统一指挥军队作战而设的。可见,这一时期行省的特征是( )

A.职权明确、军事控制 B.中央外派、遇事而设

C.分权制衡、效率甚高 D.强干弱枝、羁縻地方

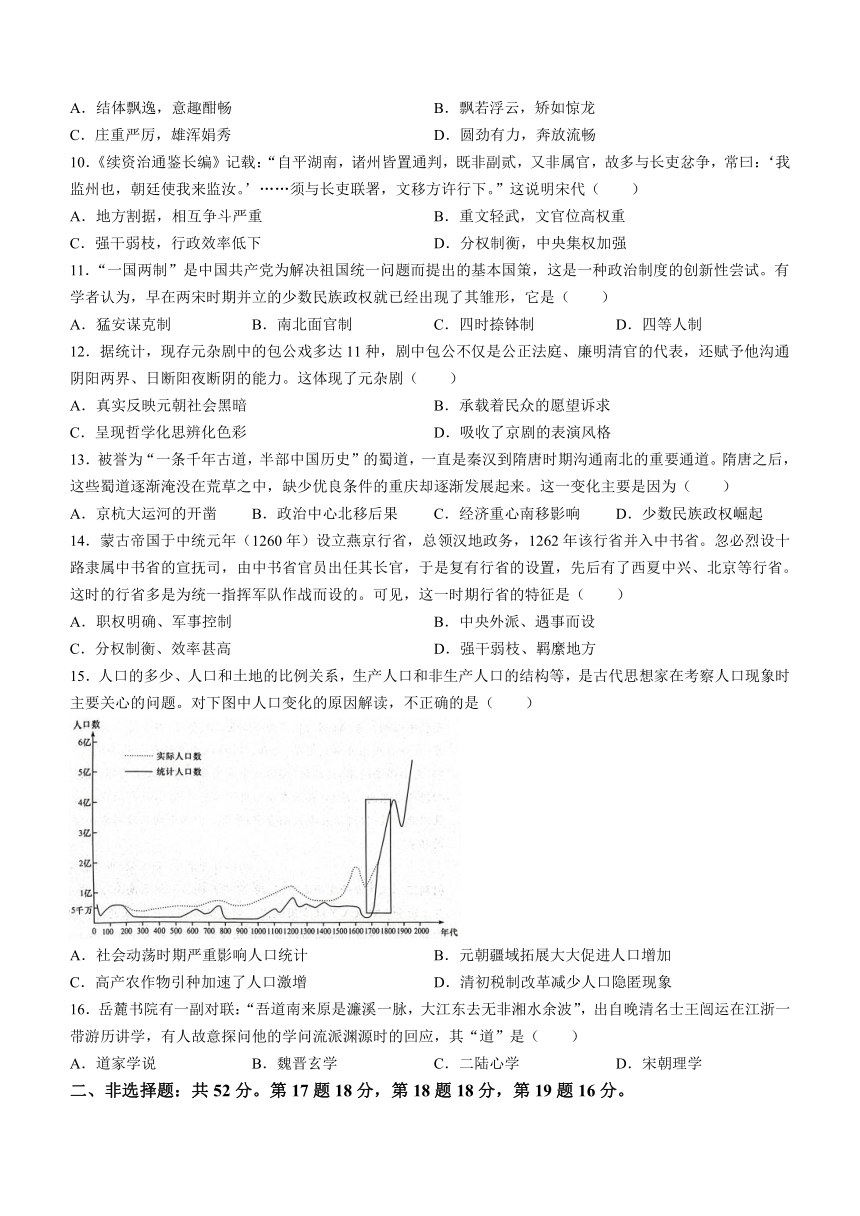

15.人口的多少、人口和土地的比例关系,生产人口和非生产人口的结构等,是古代思想家在考察人口现象时主要关心的问题。对下图中人口变化的原因解读,不正确的是( )

A.社会动荡时期严重影响人口统计 B.元朝疆域拓展大大促进人口增加

C.高产农作物引种加速了人口激增 D.清初税制改革减少人口隐匿现象

16.岳麓书院有一副对联:“吾道南来原是濂溪一脉,大江东去无非湘水余波”,出自晚清名士王闿运在江浙一带游历讲学,有人故意探问他的学问流派渊源时的回应,其“道”是( )

A.道家学说 B.魏晋玄学 C.二陆心学 D.宋朝理学

二、非选择题:共52分。第17题18分,第18题18分,第19题16分。

17.阅读材料,完成下列要求。(18分)

材料一 自西汉建国以来,匈奴一直是北部边疆的一大问题。汉武帝凭借已经恢复和充实了的国力,于公元前127年、前121年、前119年,三次派兵遣将出击匈奴,收复了河套一带(设朔方郡)、打通了河西走廊(设武威、张掖、酒泉、敦煌四郡),迫使匈奴向西北远迁,不再能成为汉北边的严重威胁。以后匈奴内部发生分裂。南匈奴呼韩邪单于归附汉朝,后双方一直和睦相处。

汉武帝为了打击匈奴右翼,于打通河西走廊后又进军西域(古代“西域”一词主要指今新疆地区,但也包括了若干今国境外的地方),于轮台(今新疆轮台)驻兵屯田。公元前60年,汉宣帝又设西域都护府,府治乌垒(在轮台县东)。公元前112—前109年间,汉武帝向南方进军,设南海(郡治在今广州)、苍梧(郡治在广西梧州)、郁林(郡治在今广西桂平以西)、合浦(郡治在广西合浦西北)、儋耳(在今海南西北部)、珠崖(在今海南东北部)、交趾、九真、日南(以上三郡在今越南境内)等九郡,又向西南进军,设牂柯(郡治在今贵州黄平以西)、越嶲郡(郡治在今四川西昌东南)、沈黎(郡治在今四川汉源东北)、汶山(郡治在今四川茂汶以北)、益州(郡治在今云南晋宁)等郡。西汉中期在边疆方面有了新的拓展。

——摘编自吴于廑、齐世荣《世界古代史》

材料二 汉武帝开发西南中国,所谓“开西南夷”,把西南山林地区的整片土地和人口收入了汉帝国范围。受到汉帝国扩张影响的,是无数的少数民族。少数民族因为经济文化水平比较低,基本上还只是山林地区的粗放农业,无法抵拒汉人的经济力量。汉人的开拓力量,第一步是贸易,接下去是垦殖,最后是汉人的军事和政治力量。

——摘编自许倬云《万古江河》

(1)依据材料并结合所学知识,概述汉武帝开疆拓土的主要贡献。(6分)

(2)依据材料二,概括汉武帝“开西南夷”的主要方式有哪些。(6分)

(3)综合上述材料,概括汉武帝在开疆拓土方面的贡献对多民族国家的重要影响。(6分)

18.阅读材料,完成下列要求。(18分)

材料一 五代时期,黄河流域战乱频繁,社会生产的发展受到了严重阻碍。南方各割据政权一般却比较稳定,战争较少,有利于社会生产的发展。五代后,全国的经济重心,已从黄河流域逐渐转移到长江流域。据北宋初年统计,当时北方人口只有100多万户,后陆续平定南方诸国,又得230多万户。南方人口已经是北方的两倍。这一方面是江南人民长期辛勤劳动的结果,另一方面,由于北方经常发生战乱,劳动人民为躲避战火大批南迁,增加了南方的劳动力,同时带来了北方的生产技术和经验。“绍兴和议”以后,北方移民大量涌入,使南方社会经济继续获得发展。1159到1179年,南宋全国丁口从1684万增加到2950多万,20年间丁口增加了近3/4。农业和手工业生产显著进步,城市和商品经济十分繁荣。自唐朝安史之乱时候中国经济重心的南移,到南宋最终完成。……农业生产技术以江浙一带最进步,“苏湖熟,天下足”的谚语由此产生。

——摘编自朱绍侯、齐涛、王育济主编《中国古代史》

材料二 人口增长的最主要的原因,传统农业在这一时期(两宋时期)取得了突飞猛进的新发展,中部和南部水稻种植面积不断扩大,粮食产量相应增加。

淤田、沙田、潮田、山田、圩田、围田、湖田等各类耕地的开垦;南方地区讲究精耕细作的集约化经营。作为主要粮食作物的水稻,在这一时期不仅种植地区扩大,而且耕作技术与经营方式都有了长足的进步。早稻优良品种占城稻,在宋初从越南引进以后,经过一百多年的推广,到南宋时江南各地十之八九普遍种植。有些地区,已有早稻、中稻、晚稻的区分。水稻栽培技术有了明显的提高,把稻种在秧田上培育,然后移植(即插秧)到大田。陈旉《农书》专门记述了秧田的修治技术,不少地区还发明了插秧工具——秧马。秋收后的耕田,务求再三深耕,使土壤疏松细碎;春耕时再三耕、耙,使土细如泥。耕田用牛犁也用踏犁;耘田除草,有了耘爪、耘荡等工具;水利灌溉在原先的筒车、桔槔之外,出现了效率更大的龙骨车(翻车、踏车),可以把河水抽到一二丈高的稻田中。集约化经营的结果,是水稻单位面积产量的增加。当时人说,在两浙路一带,上等水稻田一亩,可以收获稻谷五六石,约为750斤到900斤之间,是相当高的产量。

——摘编自樊树志《国史十六讲》

(1)依据材料并结合所学知识,概括唐宋时期南北经济重心开始转移的表现,并分析其影响。(14分)

(2)依据材料,探究人口增长与农业发展之间的内在联系。(4分)

19.阅读材料(下图:图1、图2、图3),回答问题。(16分)

材料

图1秦朝中枢机构示意图 图2东汉前期中枢机构示意图 图3隋朝中枢机构示意图

(1)对比图1、图2,指出“汉承秦制,有所损益”的表现。(6分)

(2)对比图1、图2、图3,联系所学知识,从汉武帝时期的“尚书”到东汉的“尚书台”再到隋唐时期的“尚书省”反映了中央行政制度怎样的演变趋势?(4分)

(3)由图1、图2到图3的演变,体现了中国古代政治制度中的一对怎样的基本矛盾?反映出来的本质问题是什么?明朝是如何来解决这一对矛盾的?(6分)

湖南省名校联考联合体2023-2024学年高一上学期期中考试

历史参考答案

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

答案 A C B B D B C A C D B B C B B

1.A【解析】材料反映的是年代分布统计,在不同历史时期,都有重大考古发现,说明中华文明发展源远流长,A项正确。多元一体特征侧重于空间分布特点,排除C项。B、D两项主要是与外部比较呈现的特征。

2.C【解析】材料反映“夷夏之辨”观念在兼并战争中伴随民族交融和诸侯国减少,各民族间界限越来越小,趋向统一的民族心理逐步形成,华夏认同加强。

3.B【解析】边境把燕、赵长城连接有利于防御匈奴,内部拆除长城与军事要塞有利于加强地方管理,因此秦朝对六国长城的处置有利于维护统一。

4.B【解析】从地图和郡、国数量的变化可知,越分越多,越分越小,说明诸侯国力量越来越小,对中央直接威胁在减弱。

5.D

6.B【解析】汉代中原人席地而坐,随着魏晋南北朝民族交融加深,少数民族的椅子、折凳等坐具陆续传入中原,中原人民的坐姿逐渐由席地而坐变成坐在椅子上垂足而坐。一方面,中国古代中原先进文化传入边疆,推动其汉化、封建化;另一方面,从右图可以看出少数民族的生活方式也深刻影响了中原汉民族,因此交融是双向的。

7.C【解析】C项是指唐朝中期实行的两税法。

8.A【解析】根据材料可知,唐代科举取士,进士科是最重要的科目,士族也高度重视科举制选拔,因此士族人数远高于明经和制科,取士人数远高于庶族,但相比于之前九品中正制下以门第为主的选官制度,庶族也有了晋升高官的通道,因此,科举制一方面得到士族重视,庶族也占了一定比例,扩大了选才范围,因此科举制推行稳固了士族又得到庶族支持。

9.C【解析】A项为魏碑书写特征;B项形容的是王羲之行书的特点;C项为楷书的特征;D项形容的是唐代草书大师怀素的风格特点。

10.D【解析】材料反映的是地方设通判制衡知州,监察地方,一定程度上加强了中央集权,限制了地方行政长官的权力,D项正确。宋朝地方没有形成割据势力,A项错误;材料没有体现重文轻武特点,排除B项;强干弱枝特点材料也没有体现,排除C项。

11.B【解析】两宋时期辽朝实行的南北面官制就是因俗而治、蕃汉分治的制度。

12.B【解析】元杂剧中神化和美化包公形象,一方面表达了作者对社会现实强烈批评的态度,另一方面也寄托了人民对人间正义强烈而执着的追求。

13.C【解析】“蜀道”是指古代由长安穿越秦岭和大巴山通往蜀地的道路。在中唐安史之乱以后,经济重心开始南移,宋以后政治中心东移,海上丝绸之路逐渐兴盛都使得蜀道逐渐走向衰落。

14.B【解析】从材料可知,行省长官都由派出的中书省长官担任,最初主要是出于军事目的,便于统一指挥军队而设立,多数是朝廷临时派出负责行政或征伐事务的机构,没有制度化的明确的职权,后来才逐渐演变为一级地方行政机构。

15.B【解析】读图可知,国家分裂、社会动荡的魏晋南北朝和两宋时期实际人口与统计人口差距较大;明清之际由于高产农作物引种可以养活更多人口以及摊丁入亩的实施、人头税废除,隐匿人口现象减少,人口数量激增。元朝时期,人口增加有限。

16.D【解析】对联意思是:我的学问、道行,传承自南方的濂溪一脉,我是周敦颐的弟子。即便有大江东去的气象,那也不过是湘水的余波而已。由此可知,他的“道”来自宋代理学创始人周敦颐。

二、非选择题:共52分。第17题18分,第18题18分,第19题16分。

17.(1)主要贡献:①出击匈奴,收复河套地区,解决了匈奴造成的边患威胁;②设郡(机构)管理;③进军西域,促进了中原与西域的联系;④进军南方、开发西南地区,西南地区归入汉帝国范围。(共6分,每点2分,学生任答三点即可)

(2)主要方式:①经济扩张;②军事征服;③行政管理。(共6分,每点2分)

(3)影响:①巩固了边防,拓展了疆域;②统一多民族封建国家得到巩固加强;③促进了边疆地区经济文化的发展。(共6分,每点2分)

18.(1)表现:①北民南迁,南方人口增加并超过北方;②南方土地大规模开发;③南方成为赋税的主要来源;④工商业和对外贸易发展;⑤江浙地区成为全国农业中心。(共6分,每点2分,学生任答三点即可)

影响:①推动南方沿江、沿海经济的迅速发展,促进了海上贸易的发展;②南方人口迅速膨胀;③促进了南方地区文化教育事业的发展;④促进了民族交融,有利于民族多样性和统一性的发展;⑤导致了南方一些地区过度开发,破坏了生态环境,影响了经济可持续发展。(共8分,每点2分,学生任答四点即可)

(2)联系:①人口增长为农业发展提供劳动力,扩大农业种植面积,提高粮食产量;②粮食的增加又反过来推动人口的增长。(4分)

19.(1)表现:①继承了皇帝制度等;②设立直接为皇帝所掌控的中朝(内朝),尚书台权力扩大;③三公实权削弱,逐渐沦为没有实权的虚职;④宰相逐渐沦为执行机构,即所谓的外朝。(共6分,每点2分,学生任答三点即可)

(2)趋势:内朝官外朝化,皇帝设立新内朝架空外朝;皇权不断加强。(4分)

(3)矛盾:相权与皇权之间的矛盾。(2分)

本质问题:专制主义的不断加强。(2分)

措施:明太祖朱元璋废除宰相制度。明成祖朱棣设内阁。(2分,学生必须回答废除的是宰相制度)

历史

时量:75分钟 满分:100分

得分:______

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.2021年10月,河南省三门峡市举行的第三届中国考古学大会开幕式上公布了“百年百大考古发现”的年代分布统计。据此可用于说明( )

时期 旧石器时代 新石器时代 夏商时期 西周东周时期 秦汉至明清时期

数量 5项 33项 10项 15项 37项

A.中华文明源远流长 B.兼容并包自成体系

C.中华文明多元一体 D.农耕文明领先世界

2.“夷夏之辨”是中国传统的民族观,曾是春秋时期诸侯争霸的舆论利器,但在战国晚期兼并战争中基本被遗弃。这一现象反映了先秦时期( )

A.中央集权制度的形成 B.思想观念已逐渐趋同

C.华夏文化的认同加强 D.兼并战争具有残酷性

3.长城是春秋战国时期修建的由“亭障”、城墙等构成的军事防御体系,秦始皇统一六国后,除了保留燕、赵两国长城并加以连贯外,将内地长城与军事要塞全部拆毁。此举( )

A.激化了与边境民族矛盾 B.有利于巩固国家统一

C.导致秦末农民起义爆发 D.扩大了地方管理权力

4.下图为西汉前期郡国变迁图。据此可知( )

A.朝廷与诸侯矛盾渐趋激化 B.王国威胁中央的形势发生转变

C.王国控制的区域日益扩大 D.国家行政体制进行了重大调整

5.魏晋南北朝时期,社会动荡,佛教盛行。唐朝诗人杜牧写下“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”诗句应该是描写的哪一城市的景象( )

A.洛阳 B.扬州 C.杭州 D.建康

6.画像砖(石)艺术是战国晚期至宋元时期的一种民间艺术,它们不仅是美术作品,也是记录当时社会生产、生活的重要实物资料。下图关于中原人民坐姿变化的画像反映出( )

A.绘画艺术逐渐走向成熟 B.民族交融影响的双向性

C.儒家伦理道德的世俗化 D.佛教盛行影响中原生活

7.隋朝在中国历史长河中是一个短暂的王朝,但也是中国历史上一个承上启下的朝代。下列不能印证这一说法的是( )

A.开创科举制,推动选官制度走向成熟 B.确立三省六部制,官僚体制日臻完备

C.改革税制,征税时间和税负更加合理 D.开凿大运河,“至今千里赖通波”

8.据《登科记考》、新旧《唐书》等史籍对唐代官员之出身与科举实绩加以详细统计,详见下表:唐代士庶登科人数对比表。

科目 出身 618—649 650—683 684—709 710—732 733—755 756—779 780—805 806—826 827—846 847—873 874—906 合计

进士 士 3 14 34 32 23 37 45 72 131 128 70 589

庶 2 5 21 19 7 11 15 21 18 4 9 132

明经 士 4 7 18 14 8 11 10 5 3 1 0 81

庶 1 3 6 7 2 4 4 3 1 0 1 32

制科 士 13 9 15 15 7 6 8 5 7 3 0 88

庶 2 3 5 7 4 4 6 4 0 0 1 36

据此可知( )

A.科举制稳固并扩大了统治基础 B.科举制成为唐代唯一选官途径

C.科举制推行导致了士族制消亡 D.士族与庶族间矛盾日益公开化

9.右图是唐代书法家颜真卿曾游览于南城县麻姑山一座古坛时,有感而发写下的《抚州南城麻姑山仙坛记》碑文,被誉为“天下第一楷书”,其特点是( )

A.结体飘逸,意趣酣畅 B.飘若浮云,矫如惊龙

C.庄重严厉,雄浑娟秀 D.圆劲有力,奔放流畅

10.《续资治通鉴长编》记载:“自平湖南,诸州皆置通判,既非副贰,又非属官,故多与长吏忿争,常曰:‘我监州也,朝廷使我来监汝。’……须与长吏联署,文移方许行下。”这说明宋代( )

A.地方割据,相互争斗严重 B.重文轻武,文官位高权重

C.强干弱枝,行政效率低下 D.分权制衡,中央集权加强

11.“一国两制”是中国共产党为解决祖国统一问题而提出的基本国策,这是一种政治制度的创新性尝试。有学者认为,早在两宋时期并立的少数民族政权就已经出现了其雏形,它是( )

A.猛安谋克制 B.南北面官制 C.四时捺钵制 D.四等人制

12.据统计,现存元杂剧中的包公戏多达11种,剧中包公不仅是公正法庭、廉明清官的代表,还赋予他沟通阴阳两界、日断阳夜断阴的能力。这体现了元杂剧( )

A.真实反映元朝社会黑暗 B.承载着民众的愿望诉求

C.呈现哲学化思辨化色彩 D.吸收了京剧的表演风格

13.被誉为“一条千年古道,半部中国历史”的蜀道,一直是秦汉到隋唐时期沟通南北的重要通道。隋唐之后,这些蜀道逐渐淹没在荒草之中,缺少优良条件的重庆却逐渐发展起来。这一变化主要是因为( )

A.京杭大运河的开凿 B.政治中心北移后果 C.经济重心南移影响 D.少数民族政权崛起

14.蒙古帝国于中统元年(1260年)设立燕京行省,总领汉地政务,1262年该行省并入中书省。忽必烈设十路隶属中书省的宣抚司,由中书省官员出任其长官,于是复有行省的设置,先后有了西夏中兴、北京等行省。这时的行省多是为统一指挥军队作战而设的。可见,这一时期行省的特征是( )

A.职权明确、军事控制 B.中央外派、遇事而设

C.分权制衡、效率甚高 D.强干弱枝、羁縻地方

15.人口的多少、人口和土地的比例关系,生产人口和非生产人口的结构等,是古代思想家在考察人口现象时主要关心的问题。对下图中人口变化的原因解读,不正确的是( )

A.社会动荡时期严重影响人口统计 B.元朝疆域拓展大大促进人口增加

C.高产农作物引种加速了人口激增 D.清初税制改革减少人口隐匿现象

16.岳麓书院有一副对联:“吾道南来原是濂溪一脉,大江东去无非湘水余波”,出自晚清名士王闿运在江浙一带游历讲学,有人故意探问他的学问流派渊源时的回应,其“道”是( )

A.道家学说 B.魏晋玄学 C.二陆心学 D.宋朝理学

二、非选择题:共52分。第17题18分,第18题18分,第19题16分。

17.阅读材料,完成下列要求。(18分)

材料一 自西汉建国以来,匈奴一直是北部边疆的一大问题。汉武帝凭借已经恢复和充实了的国力,于公元前127年、前121年、前119年,三次派兵遣将出击匈奴,收复了河套一带(设朔方郡)、打通了河西走廊(设武威、张掖、酒泉、敦煌四郡),迫使匈奴向西北远迁,不再能成为汉北边的严重威胁。以后匈奴内部发生分裂。南匈奴呼韩邪单于归附汉朝,后双方一直和睦相处。

汉武帝为了打击匈奴右翼,于打通河西走廊后又进军西域(古代“西域”一词主要指今新疆地区,但也包括了若干今国境外的地方),于轮台(今新疆轮台)驻兵屯田。公元前60年,汉宣帝又设西域都护府,府治乌垒(在轮台县东)。公元前112—前109年间,汉武帝向南方进军,设南海(郡治在今广州)、苍梧(郡治在广西梧州)、郁林(郡治在今广西桂平以西)、合浦(郡治在广西合浦西北)、儋耳(在今海南西北部)、珠崖(在今海南东北部)、交趾、九真、日南(以上三郡在今越南境内)等九郡,又向西南进军,设牂柯(郡治在今贵州黄平以西)、越嶲郡(郡治在今四川西昌东南)、沈黎(郡治在今四川汉源东北)、汶山(郡治在今四川茂汶以北)、益州(郡治在今云南晋宁)等郡。西汉中期在边疆方面有了新的拓展。

——摘编自吴于廑、齐世荣《世界古代史》

材料二 汉武帝开发西南中国,所谓“开西南夷”,把西南山林地区的整片土地和人口收入了汉帝国范围。受到汉帝国扩张影响的,是无数的少数民族。少数民族因为经济文化水平比较低,基本上还只是山林地区的粗放农业,无法抵拒汉人的经济力量。汉人的开拓力量,第一步是贸易,接下去是垦殖,最后是汉人的军事和政治力量。

——摘编自许倬云《万古江河》

(1)依据材料并结合所学知识,概述汉武帝开疆拓土的主要贡献。(6分)

(2)依据材料二,概括汉武帝“开西南夷”的主要方式有哪些。(6分)

(3)综合上述材料,概括汉武帝在开疆拓土方面的贡献对多民族国家的重要影响。(6分)

18.阅读材料,完成下列要求。(18分)

材料一 五代时期,黄河流域战乱频繁,社会生产的发展受到了严重阻碍。南方各割据政权一般却比较稳定,战争较少,有利于社会生产的发展。五代后,全国的经济重心,已从黄河流域逐渐转移到长江流域。据北宋初年统计,当时北方人口只有100多万户,后陆续平定南方诸国,又得230多万户。南方人口已经是北方的两倍。这一方面是江南人民长期辛勤劳动的结果,另一方面,由于北方经常发生战乱,劳动人民为躲避战火大批南迁,增加了南方的劳动力,同时带来了北方的生产技术和经验。“绍兴和议”以后,北方移民大量涌入,使南方社会经济继续获得发展。1159到1179年,南宋全国丁口从1684万增加到2950多万,20年间丁口增加了近3/4。农业和手工业生产显著进步,城市和商品经济十分繁荣。自唐朝安史之乱时候中国经济重心的南移,到南宋最终完成。……农业生产技术以江浙一带最进步,“苏湖熟,天下足”的谚语由此产生。

——摘编自朱绍侯、齐涛、王育济主编《中国古代史》

材料二 人口增长的最主要的原因,传统农业在这一时期(两宋时期)取得了突飞猛进的新发展,中部和南部水稻种植面积不断扩大,粮食产量相应增加。

淤田、沙田、潮田、山田、圩田、围田、湖田等各类耕地的开垦;南方地区讲究精耕细作的集约化经营。作为主要粮食作物的水稻,在这一时期不仅种植地区扩大,而且耕作技术与经营方式都有了长足的进步。早稻优良品种占城稻,在宋初从越南引进以后,经过一百多年的推广,到南宋时江南各地十之八九普遍种植。有些地区,已有早稻、中稻、晚稻的区分。水稻栽培技术有了明显的提高,把稻种在秧田上培育,然后移植(即插秧)到大田。陈旉《农书》专门记述了秧田的修治技术,不少地区还发明了插秧工具——秧马。秋收后的耕田,务求再三深耕,使土壤疏松细碎;春耕时再三耕、耙,使土细如泥。耕田用牛犁也用踏犁;耘田除草,有了耘爪、耘荡等工具;水利灌溉在原先的筒车、桔槔之外,出现了效率更大的龙骨车(翻车、踏车),可以把河水抽到一二丈高的稻田中。集约化经营的结果,是水稻单位面积产量的增加。当时人说,在两浙路一带,上等水稻田一亩,可以收获稻谷五六石,约为750斤到900斤之间,是相当高的产量。

——摘编自樊树志《国史十六讲》

(1)依据材料并结合所学知识,概括唐宋时期南北经济重心开始转移的表现,并分析其影响。(14分)

(2)依据材料,探究人口增长与农业发展之间的内在联系。(4分)

19.阅读材料(下图:图1、图2、图3),回答问题。(16分)

材料

图1秦朝中枢机构示意图 图2东汉前期中枢机构示意图 图3隋朝中枢机构示意图

(1)对比图1、图2,指出“汉承秦制,有所损益”的表现。(6分)

(2)对比图1、图2、图3,联系所学知识,从汉武帝时期的“尚书”到东汉的“尚书台”再到隋唐时期的“尚书省”反映了中央行政制度怎样的演变趋势?(4分)

(3)由图1、图2到图3的演变,体现了中国古代政治制度中的一对怎样的基本矛盾?反映出来的本质问题是什么?明朝是如何来解决这一对矛盾的?(6分)

湖南省名校联考联合体2023-2024学年高一上学期期中考试

历史参考答案

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

答案 A C B B D B C A C D B B C B B

1.A【解析】材料反映的是年代分布统计,在不同历史时期,都有重大考古发现,说明中华文明发展源远流长,A项正确。多元一体特征侧重于空间分布特点,排除C项。B、D两项主要是与外部比较呈现的特征。

2.C【解析】材料反映“夷夏之辨”观念在兼并战争中伴随民族交融和诸侯国减少,各民族间界限越来越小,趋向统一的民族心理逐步形成,华夏认同加强。

3.B【解析】边境把燕、赵长城连接有利于防御匈奴,内部拆除长城与军事要塞有利于加强地方管理,因此秦朝对六国长城的处置有利于维护统一。

4.B【解析】从地图和郡、国数量的变化可知,越分越多,越分越小,说明诸侯国力量越来越小,对中央直接威胁在减弱。

5.D

6.B【解析】汉代中原人席地而坐,随着魏晋南北朝民族交融加深,少数民族的椅子、折凳等坐具陆续传入中原,中原人民的坐姿逐渐由席地而坐变成坐在椅子上垂足而坐。一方面,中国古代中原先进文化传入边疆,推动其汉化、封建化;另一方面,从右图可以看出少数民族的生活方式也深刻影响了中原汉民族,因此交融是双向的。

7.C【解析】C项是指唐朝中期实行的两税法。

8.A【解析】根据材料可知,唐代科举取士,进士科是最重要的科目,士族也高度重视科举制选拔,因此士族人数远高于明经和制科,取士人数远高于庶族,但相比于之前九品中正制下以门第为主的选官制度,庶族也有了晋升高官的通道,因此,科举制一方面得到士族重视,庶族也占了一定比例,扩大了选才范围,因此科举制推行稳固了士族又得到庶族支持。

9.C【解析】A项为魏碑书写特征;B项形容的是王羲之行书的特点;C项为楷书的特征;D项形容的是唐代草书大师怀素的风格特点。

10.D【解析】材料反映的是地方设通判制衡知州,监察地方,一定程度上加强了中央集权,限制了地方行政长官的权力,D项正确。宋朝地方没有形成割据势力,A项错误;材料没有体现重文轻武特点,排除B项;强干弱枝特点材料也没有体现,排除C项。

11.B【解析】两宋时期辽朝实行的南北面官制就是因俗而治、蕃汉分治的制度。

12.B【解析】元杂剧中神化和美化包公形象,一方面表达了作者对社会现实强烈批评的态度,另一方面也寄托了人民对人间正义强烈而执着的追求。

13.C【解析】“蜀道”是指古代由长安穿越秦岭和大巴山通往蜀地的道路。在中唐安史之乱以后,经济重心开始南移,宋以后政治中心东移,海上丝绸之路逐渐兴盛都使得蜀道逐渐走向衰落。

14.B【解析】从材料可知,行省长官都由派出的中书省长官担任,最初主要是出于军事目的,便于统一指挥军队而设立,多数是朝廷临时派出负责行政或征伐事务的机构,没有制度化的明确的职权,后来才逐渐演变为一级地方行政机构。

15.B【解析】读图可知,国家分裂、社会动荡的魏晋南北朝和两宋时期实际人口与统计人口差距较大;明清之际由于高产农作物引种可以养活更多人口以及摊丁入亩的实施、人头税废除,隐匿人口现象减少,人口数量激增。元朝时期,人口增加有限。

16.D【解析】对联意思是:我的学问、道行,传承自南方的濂溪一脉,我是周敦颐的弟子。即便有大江东去的气象,那也不过是湘水的余波而已。由此可知,他的“道”来自宋代理学创始人周敦颐。

二、非选择题:共52分。第17题18分,第18题18分,第19题16分。

17.(1)主要贡献:①出击匈奴,收复河套地区,解决了匈奴造成的边患威胁;②设郡(机构)管理;③进军西域,促进了中原与西域的联系;④进军南方、开发西南地区,西南地区归入汉帝国范围。(共6分,每点2分,学生任答三点即可)

(2)主要方式:①经济扩张;②军事征服;③行政管理。(共6分,每点2分)

(3)影响:①巩固了边防,拓展了疆域;②统一多民族封建国家得到巩固加强;③促进了边疆地区经济文化的发展。(共6分,每点2分)

18.(1)表现:①北民南迁,南方人口增加并超过北方;②南方土地大规模开发;③南方成为赋税的主要来源;④工商业和对外贸易发展;⑤江浙地区成为全国农业中心。(共6分,每点2分,学生任答三点即可)

影响:①推动南方沿江、沿海经济的迅速发展,促进了海上贸易的发展;②南方人口迅速膨胀;③促进了南方地区文化教育事业的发展;④促进了民族交融,有利于民族多样性和统一性的发展;⑤导致了南方一些地区过度开发,破坏了生态环境,影响了经济可持续发展。(共8分,每点2分,学生任答四点即可)

(2)联系:①人口增长为农业发展提供劳动力,扩大农业种植面积,提高粮食产量;②粮食的增加又反过来推动人口的增长。(4分)

19.(1)表现:①继承了皇帝制度等;②设立直接为皇帝所掌控的中朝(内朝),尚书台权力扩大;③三公实权削弱,逐渐沦为没有实权的虚职;④宰相逐渐沦为执行机构,即所谓的外朝。(共6分,每点2分,学生任答三点即可)

(2)趋势:内朝官外朝化,皇帝设立新内朝架空外朝;皇权不断加强。(4分)

(3)矛盾:相权与皇权之间的矛盾。(2分)

本质问题:专制主义的不断加强。(2分)

措施:明太祖朱元璋废除宰相制度。明成祖朱棣设内阁。(2分,学生必须回答废除的是宰相制度)

同课章节目录