辽宁省部分学校2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 辽宁省部分学校2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-11-21 10:17:31 | ||

图片预览

文档简介

辽宁省部分学校2023-2024学年高一上学期期中考试

历 史

考试时间:90分钟 满分:100分

第Ⅰ卷(选择题,共60分)

一、单项选择题(本题共30小题,每小题1.5分,共45分。每小题只有一个选项符合要求)

1.中国原始文化星罗棋布,代表性文化有龙山文化、红山文化及三星堆文化等。其中2021年在三星堆文化新发现的“青铜顶尊跪坐人像”通过AI技术复原后如图1所示。尊是中原的典型礼器,古蜀人把它加以改制。根据上述信息能够得出的正确结论是( )

图1

A.中华文明多元一体 B.历史研究必须借助现代科技

C.中华文明领先世界 D.古蜀文化率先进入奴隶社会

2.牛河梁遗址目前已发现四座积石冢中心大墓,均为红山文化晚期的上层积石冢阶段遗存。它们的位置处于整个积石冢或整个地点的中心,墓葬规模较大,且与其他墓葬的主次关系分明。这表明当时( )

A.氏族部落解体 B.建筑水平高超 C.出现阶级分化 D.早期国家产生

3.据尚书记载:帝尧善于治理天下,宽宏温和,光辉辐射四方,不仅亲善自己的氏族,也能辨明部落联盟百官的优秀,以至“协和万邦”。舜“五载一巡守,群后四朝”。由此推知部落联盟时代( )

A.具备国家初始形态 B.以禅让制推选首领 C.权力实现高度集中 D.尚未出现阶级差别

4.“(西周)王位是以嫡长子继承的;王的庶子,除在少数例外的情形之下都没有为王的资格;所以文王、武王的庶子都受封建国……”上述内容对应的政治制度分别是( )

A.分封制、礼乐制 B.宗法制、分封制 C.宗法制、井田制 D.井田制、世袭制

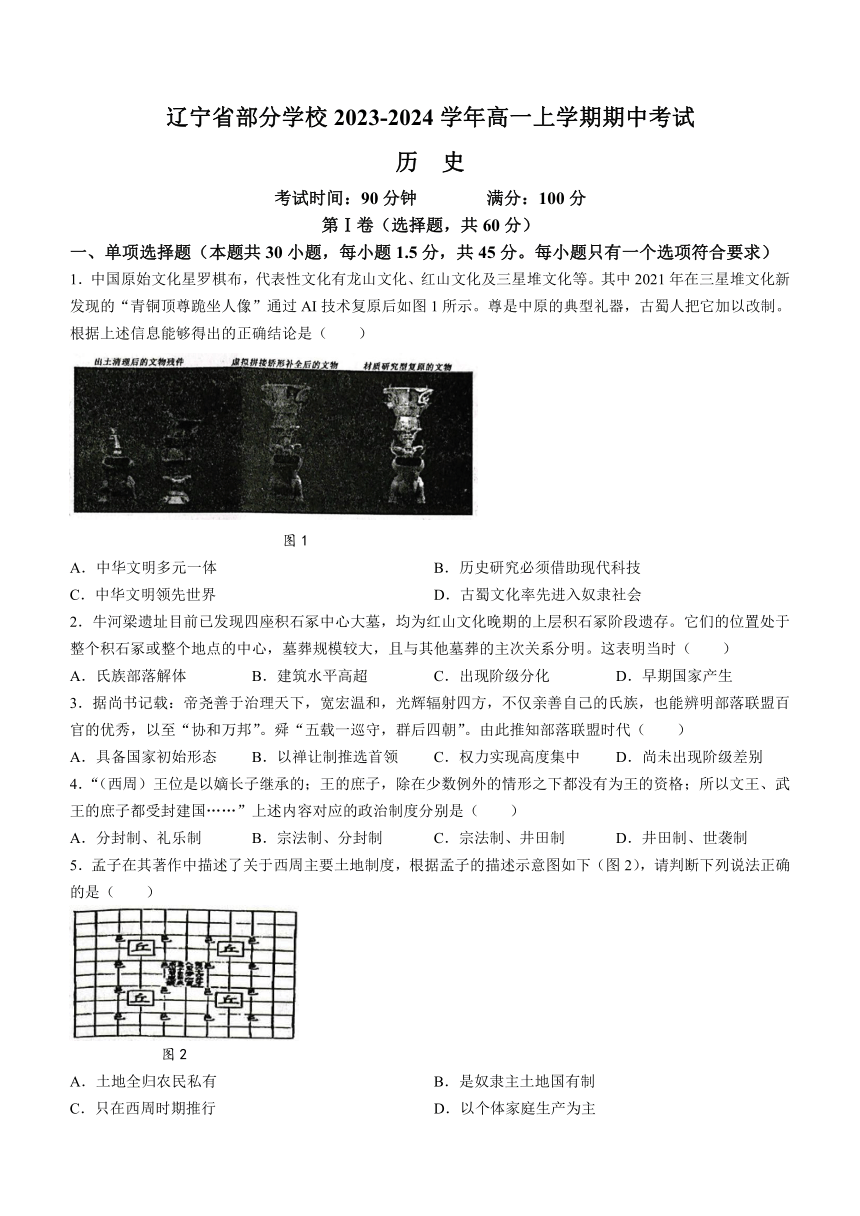

5.孟子在其著作中描述了关于西周主要土地制度,根据孟子的描述示意图如下(图2),请判断下列说法正确的是( )

图2

A.土地全归农民私有 B.是奴隶主土地国有制

C.只在西周时期推行 D.以个体家庭生产为主

6.春秋战国时期文献出现了华夏(又作“中国”)居中、“戎夷”分布四方的“五方之民”的观念。有关夷夏的记述也着重于言语、饮食、风俗等民族差异及其原因。这有利于( )

A.周王天下共主的地位巩固 B.少数民族向中原地区迁徙

C.加剧诸侯之间兼并争霸战争 D.华夏认同观念的产生与发展

7.战国时农业产量提升,手工业分布发展,货币流通广泛,各国出现了一些人口众多、社会生活丰富多彩的城市。产生这种现象的根本原因是( )

A.各国君主励精图治 B.社会环境统一安定 C.铁犁牛耕推广使用 D.国力强盛交通发达

8.商鞅变法采用的措施有“僇力本业,耕织致粟帛多者复其身”,“有军功者,各以率受上爵”等。这些措施使秦国( )

A.国富兵强 B.风俗革新 C.商业发展 D.休养生息

9.在司马迁看来,孔子的道德和文章皆为后世楷模,其思想流传广远,由此可见孔子在历史上的深远影响。下面属于孔子的思想主张的是( )

A.无为而治 B.为政以德 C.人性本恶 D.小国寡民

10.《汉书》载:“诸子十家,其可观者九家而已。皆起于王道既微,诸侯力政,时君世主,好恶殊方,是以九家之术蜂出并作,各引一端……”。对以上内容理解正确的是( )

A.百家争鸣实际只有九家学说 B.百家争鸣与诸侯争霸兼并有关

C.百家争鸣各家思想相互隔绝 D.百家争鸣有利于学术思想统一

11.“廿六年(前221年),皇帝尽兼天下,诸侯黔首大安,立号为皇帝,及诏告丞相状、绾,法度量则不壹,歉疑者皆明壹之”。图4与文中所述始皇巩固统一的措施一致的是( )

A. B. C. D.

图4

12.在大泽乡起义中,陈胜提出“天下苦秦久矣”,“乃诈称公子扶苏、项燕。从民欲也(顺从百姓的愿望)”“又间令吴广之次所旁丛祠中,夜篝火,狐鸣呼曰:‘大楚兴,陈胜王’”。这可以说明( )

A.秦末农民起义吸取以往斗争经验 B.秦朝的长期统治导致百姓负担重

C.陈胜吴广起义的目标是复兴楚国 D.陈胜吴广意识到发动民众重要性

13.下面是关于某个历史事件流传的两个故事版本。根据表1内容判断( )

第一个版本 王国势力膨胀→想要叛乱→中央出兵平叛→王国战败→百姓拍手称快

第二个版本 中央横征暴敛→百姓用脚投票,遁入王国(王国也汲取民力,百姓可以两害相较取其轻)→王国力量壮大→中央深感不安,率先发难→王国战败,被肢解→百姓失去用脚投票的机会

表1

A.此事发生在汉初,与汉承秦制有关 B.此事发生在东晋,与北民南迁有关

C.此事发生在唐末,与藩镇割据有关 D.此事发生在北宋,与靖康之变有关

14.新城三老董公向刘邦进言借义帝之死讨伐项羽。描绘此情节时,司马迁在《史记》中将刘邦的政治“商贩”的本色进行刻画,班固著《汉书》通过“编造”董公的进言,将刘邦的形象道德化。两本史书中帝王形象存在巨大差异的原因是( )

A.史书的编写体例影响了历史叙事 B.作者对刘邦主观情感倾向迥异

C.三纲五常思想对作者影响的程度 D.两汉时期编写史书原则的不同

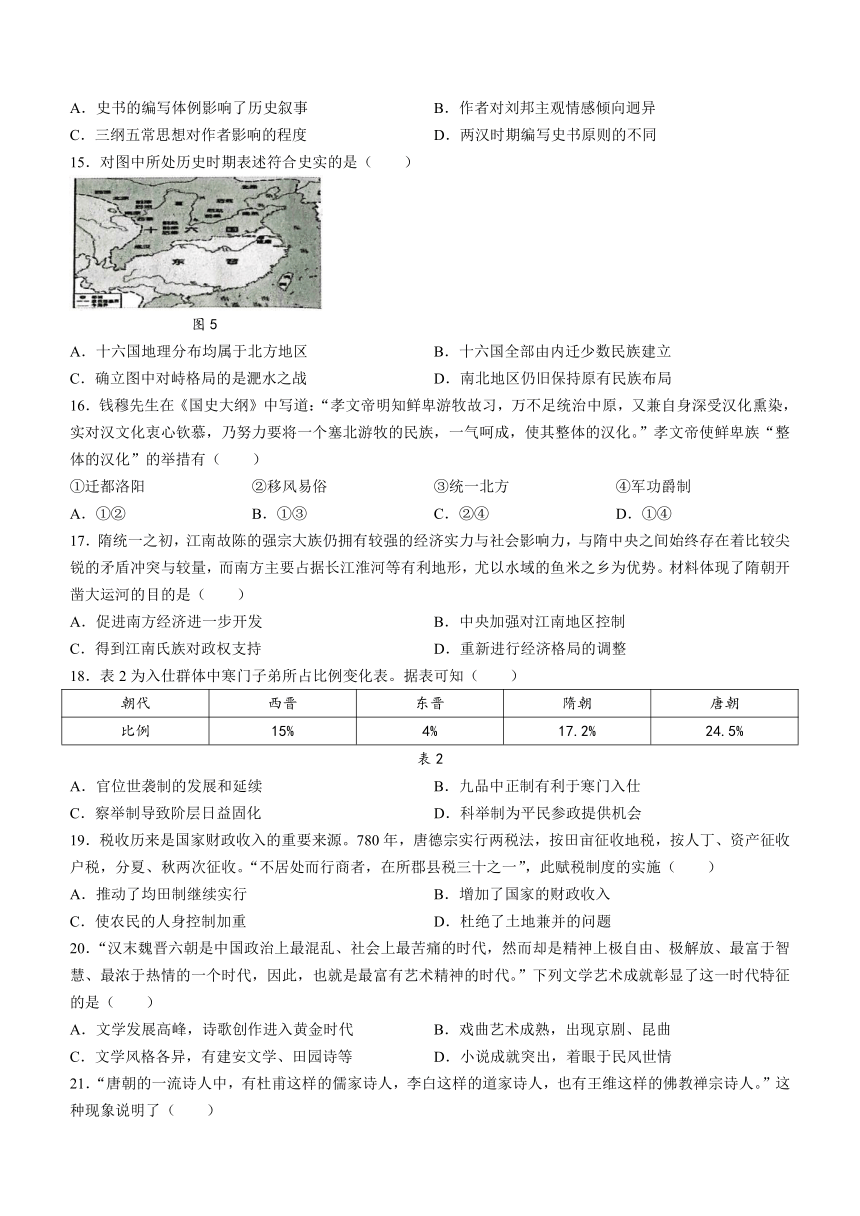

15.对图中所处历史时期表述符合史实的是( )

图5

A.十六国地理分布均属于北方地区 B.十六国全部由内迁少数民族建立

C.确立图中对峙格局的是淝水之战 D.南北地区仍旧保持原有民族布局

16.钱穆先生在《国史大纲》中写道:“孝文帝明知鲜卑游牧故习,万不足统治中原,又兼自身深受汉化熏染,实对汉文化衷心钦慕,乃努力要将一个塞北游牧的民族,一气呵成,使其整体的汉化。”孝文帝使鲜卑族“整体的汉化”的举措有( )

①迁都洛阳 ②移风易俗 ③统一北方 ④军功爵制

A.①② B.①③ C.②④ D.①④

17.隋统一之初,江南故陈的强宗大族仍拥有较强的经济实力与社会影响力,与隋中央之间始终存在着比较尖锐的矛盾冲突与较量,而南方主要占据长江淮河等有利地形,尤以水域的鱼米之乡为优势。材料体现了隋朝开凿大运河的目的是( )

A.促进南方经济进一步开发 B.中央加强对江南地区控制

C.得到江南氏族对政权支持 D.重新进行经济格局的调整

18.表2为入仕群体中寒门子弟所占比例变化表。据表可知( )

朝代 西晋 东晋 隋朝 唐朝

比例 15% 4% 17.2% 24.5%

表2

A.官位世袭制的发展和延续 B.九品中正制有利于寒门入仕

C.察举制导致阶层日益固化 D.科举制为平民参政提供机会

19.税收历来是国家财政收入的重要来源。780年,唐德宗实行两税法,按田亩征收地税,按人丁、资产征收户税,分夏、秋两次征收。“不居处而行商者,在所郡县税三十之一”,此赋税制度的实施( )

A.推动了均田制继续实行 B.增加了国家的财政收入

C.使农民的人身控制加重 D.杜绝了土地兼并的问题

20.“汉末魏晋六朝是中国政治上最混乱、社会上最苦痛的时代,然而却是精神上极自由、极解放、最富于智慧、最浓于热情的一个时代,因此,也就是最富有艺术精神的时代。”下列文学艺术成就彰显了这一时代特征的是( )

A.文学发展高峰,诗歌创作进入黄金时代 B.戏曲艺术成熟,出现京剧、昆曲

C.文学风格各异,有建安文学、田园诗等 D.小说成就突出,着眼于民风世情

21.“唐朝的一流诗人中,有杜甫这样的儒家诗人,李白这样的道家诗人,也有王维这样的佛教禅宗诗人。”这种现象说明了( )

A.儒家思想根深蒂固 B.佛教盛行渐趋本土化

C.道家学说源远流长 D.盛唐的气象胸怀博大

22.宋代州县长官或由中央差派,或由朝官外补,称作“知州”“知县”,“三岁一易”不得久留于任。同时,禁止在本籍作官。这些措施( )

A.有利于提高地方官员素质 B.增加地方财政支出

C.反映了宋代吸收历史教训 D.后世一直延续不变

23.史书记载:熙宁十年(1077年)国家税收剧增到52101029石,即使与平时相比也增长4倍。

中央积蓄的钱粟“数十百巨万”,作为户部经费“可以支二十年之用”,这说明王安石变法()

A.一定程度上扭转了积贫局面 B.根本上解决了土地兼并的问题

C.为庆历新政的开展奠定基础 D.彻底的改善了北宋的积弱局面

24.清初史家万斯同说:“元有天下,薄海内外,人迹所及,皆置驿传,使驿往来,如行国中。”元朝的驿路制度( )

A.促进了中外文化的交流 B.结束了藩镇割据的局面

C.减轻了各族人民的负担 D.巩固了多民族国家统一

25.李焘在《续资治通鉴长编》记载:(宋代)沈伦原本是以教书为业的穷书生,后来官拜宰相。但他去世后家道随之中落。宋太宗曾叹息:“大臣子孙皆鲜克继祖父之业。”这说明宋代( )

A.世家大族开始衰落 B.国家对职业限制严格

C.人身依附关系松弛 D.社会阶层流动性增强

26.明宪宗时期曾派人查阅郑和下西洋的档案,寻而不得。原来是被兵部车驾司郎中刘大夏藏了起来。问及缘由,刘大夏说“三保太监下西洋,费钱粮数十万,军民死者万计,纵得珍宝,于国家何益?旧案虽在,亦当毁之,以拔其根”。刘大夏“拔其根”的原因是郑和下西洋( )

A.给明朝带来了较大的财政负担 B.传播了西方资本主义经济

C.打开了殖民者进入中国的通道 D.削弱了明朝军队的战斗力

27.图6是清朝疆域图(1820年),据图6分析清朝国家疆域的奠定的重要意义是( )

图6

A.设置宣政院加强对西南管理 B.设置澎湖巡检司加强对台湾管理

C.基本奠定了现代中国的版图 D.设置西域都护府加强对西域管理

28.蒋廷黻在《中国近代史》中载:“在广州,外人也是不自由的,夏秋两季是买卖季,他们可以住在广州的十三行,买卖完了,他们必须到澳门去过冬……他们在十三行住的时候,照法令不能随便出游。”这表明清政府( )

A.禁止外国商人前来中国 B.加强沿海军事防御

C.实行“闭关锁国”政策 D.重视维护外商利益

29.在明末清初的思想家中,黄宗羲称专制帝王为“天下之大害”,还提出“工商皆本”;顾炎武认为“保天下者,匹夫之贱与有责焉”,这些新的思想主张产生主要源于( )

A.对外开放带来的包容心理 B.传统科技出现承古萌新局面

C.西学东渐产生的积极效应 D.社会剧烈动荡促进思想活跃

30.《本草纲目》在明朝以前医药学的基础上,进行大量整理、补充,还首次载入民间和外用药374种,并附药方11096则。尤其在分类方面,基本符合进化论观点。由此可见,李时珍( )

A.医德高尚 B.总结中有创新 C.注重考证 D.彰显经世济民

二、多项选择题(本题共5小题,每小题3分,共15分。每小题有多个正确选项,少选得1分,错选不得分)

31.战国时期诸侯国的人才类型呈现出不同的特征,其中韩、赵、魏则诞生了许多政治实干家,他们并非不属于诸子之列,但其成就更偏向于政治实践方面,进行了变法革新。这种历史现象产生的影响是( )

A.推动社会转型 B.加速兼并战争 C.稳定社会秩序 D.促进思想统一

32.某中学的历史学习小组进行探究学习,选择的主题是“中国古代中枢行政机构的演变”。下列选项中可以纳入研究内容的是( )

A.秦朝 郡县制 B.汉朝 中外朝 C.唐朝 三省六部制 D.宋朝 二府三司制

33.从北宋中期起,一批学者掀起了儒学复兴运动。其中被称为理学或道学的学派影响逐渐增大,主要代表人物的主张包括( )

A.“理”是自然界和社会的根本原则 B.“存天理,灭人欲”克服过度欲望

C.“格物致知”真正得到万物的“理” D.“天下兴亡,匹夫有责”关注现实

34.明清时期,绘画作品交易流通量增大,绘画作品来源多,购买群体庞大,交易手段灵活多样,绘画交易方式除上门求画外,还有设店经营、画商倒卖、文人公开售卖等。推动明清时期绘画作品商品化的因素有( )

A.手工业各行业的进步 B.实力雄厚商人群体形成

C.商业资本的大量集聚 D.一大批工商业市镇兴起

35.中国古代的对外交往既包括国家之间的政治关系与人员往来,也包括经济、科技、思想与文化的交流。下列为古代中外文化交流作出突出贡献的人物有( )

A.法显 B.沈括 C.郭守敬 D.徐光启

第Ⅱ卷(非选择题,共40分)

三、材料分析题。本题共3小题,均为必答题,每道试题考生都必须作答。

36.历代统治者都关注地方的管理问题。阅读下列图文材料,回答问题。(14分)

材料一 秦朝形势图(如图7所示):

图7

材料二 中国地方行政区划,自秦汉以来,基本上按山川地形的自然疆界建置。……元统治者吸取了汉唐以来地方割据势力据险对抗中央政府这一教训,打破了自然的疆界,极力避免某一地区成为地方长官据险称雄的国中之国。地方区域的设置,人为地使自然区域割开,造成犬牙交错的局面。……元代的地方政权不交在地方,乃由中央派行中书省管理。行省长官是中央官而亲自降临到地方。

——李孔怀《中国古代行政制度史》

(1)根据材料一指出秦朝在地方实行的政治制度。结合所学知识说明秦推行这一制度的政治条件及历史意义。(8分)

(2)根据材料二指出元朝推行的地方行政制度。结合所学知识分析元朝地方行政制度体现的创新性和历史作用。(6分)

37.阅读材料,完成下列要求。(15分)

材料一 北宋立国后,太祖、太宗及其继承者通过强化地方官员劝农督导职责、推广优良品种废除苛捐杂税等措施重点发展东南经济,这促使当地农业飞速发展。随着麦、粟等旱地作物在南方的推广,东南“专种粳稻”的种植制度得以改变,农作物种植范围得到扩大。东南地区农民利用平原、丘陵山区的各种不同地理条件,开辟出经济作物的专业经营区域。水稻的总产量超过了粟、麦而跃居全国首位。

——摘编自叶依能《宋代东南地区的农业生产与农业政策》

材料二 江南经济区不仅完全取代了原先北方经济区具有的地位,而且使得国家的政治中心对它的依赖程度不断提高。江南经济的发展带动了南方地区文化的进步。唐代前期的政治人物,大多数是北方人,江南道也出现了不少,多集中在太湖流域地区。唐朝后期,情况有了变化。及第增长幅度最大的是福建、江西和湖南。宋以后,南方士人在政治上扮演的角色越来越重要。

——摘编自袁行霈、严文明等主编《中华文明史》第三卷

(1)根据材料结合所学知识,概括宋代南方经济发展的原因。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,分析中国古代江南经济开发所带来的影响。(7分)

38.阅读材料,回答问题。(11分)

材料 表3是依据王磊《中国古代民族关系的特点与中华民族共同体生成研究》一文整理的中国古代民族交融部分史实,结合所学知识完成问题。

时期 史实

商周时期 出现的“华夷”民族观,就说明华夏族和戎夷共同组成了国家,其中战争,迁徙等行为促成了民族间的交流与融合

春秋战国 春秋战国时期:通过各国进行的长期的战争,使得“四夷”和华夏产生了大规模的融合现象。华夏认同观念产生并发展。

秦汉时期

魏晋南北朝时期

隋唐时期

辽宋夏金元时期

明清时期

表3

根据材料结合所学知识,任选三个表格中空白时期将民族交融的相关史实补充完整,并说明中国古代民族交融的意义。(11分)

历史参考答案

1—5 ACABB 6—10 DCABB 11—15 ADACC 16—20 ABDBC 21—25 DCADD 26—30 ACCDB

31—35 AB BCD ABC ABCD AD

36.(1)制度:郡县制; 政治条件:秦实现了国家统一 意义:加强了中央集权;巩固了国家统一;官僚政治取代贵族政治的标志。

(2)制度:行省制度

创新:地方行政区划打破山川地形的自然疆界(形成犬牙交错的局面);行省长官由中央官员担任。

作用:消除地方割据,加强了中央集权;军政大权集中,提高了行政效率;巩固了多民族国家的统一;促进了边疆少数民族地区政治、经济和文化的发展;是中国古代地方行政制度的重大变革,是我国省制的开端。

37.(1)原因:北方多战乱,南方相对安定;北方人口大量南迁,带来了先进的生产工具和技术,充实了劳动力资源;南方自然条件优越;政府的劝农政策;农业科技的进步;南迁的北方人民和南方人民共同辛勤劳动;少数民族与汉族的融合。

(2)影响:南方成为全国经济重心;南方成为政府财赋的主要来源地;促进工商业的发展;促进南方文化发展;促进江南地区政治实力的增强等。

38.秦汉时期:秦朝征服了百越地区,加强了对西南夷的控制。汉代百越民族和羌族进一步与华夏族相融合,华夏族有了新的称谓,汉族。西汉时期在河西走廊设四郡,设置西域都护府,对东南沿海和西南少数民族地区治理更有效;魏晋南北朝时期:许多少数民族建立的政权积极学习汉族的治国制度。江南开发过程中,山区的少数民族也逐步与汉族交融。北魏孝文帝改革进一步促进了民族交融;隋唐时期:周边各族迅速发展。草原各族共同尊奉唐太宗为“天可汉”。唐朝政权加强对西域、东北等地的管理,与吐蕃进行经济文化交流;辽宋夏金元:各民族之间经济与文化联系更为持久和稳定,少数民族政权学习汉族政治制度等。元朝实现了统一并在民族交融的基础上形成了新的民族—回回;明清时期:明朝时期对少数民族进行册封,开设互市,设奴儿干都司等机构管理。清朝实现了满族与汉族和其他民族之间大融合。在蒙古族地区设立盟、旗进行统治。在新疆设立伊犁将军。对西藏达赖和班禅进行册封并派遣驻藏大臣。以法律形式明确和落实了对西藏地区的管辖权。对边疆采取因地制宜政策,尊重各民族社会习俗和宗教信仰。

意义:有利于统一多民族封建国家的巩固与发展;有利于边疆治理与开发;促进了中国古代的经济发展与文化进步;有利于社会的稳定。

历 史

考试时间:90分钟 满分:100分

第Ⅰ卷(选择题,共60分)

一、单项选择题(本题共30小题,每小题1.5分,共45分。每小题只有一个选项符合要求)

1.中国原始文化星罗棋布,代表性文化有龙山文化、红山文化及三星堆文化等。其中2021年在三星堆文化新发现的“青铜顶尊跪坐人像”通过AI技术复原后如图1所示。尊是中原的典型礼器,古蜀人把它加以改制。根据上述信息能够得出的正确结论是( )

图1

A.中华文明多元一体 B.历史研究必须借助现代科技

C.中华文明领先世界 D.古蜀文化率先进入奴隶社会

2.牛河梁遗址目前已发现四座积石冢中心大墓,均为红山文化晚期的上层积石冢阶段遗存。它们的位置处于整个积石冢或整个地点的中心,墓葬规模较大,且与其他墓葬的主次关系分明。这表明当时( )

A.氏族部落解体 B.建筑水平高超 C.出现阶级分化 D.早期国家产生

3.据尚书记载:帝尧善于治理天下,宽宏温和,光辉辐射四方,不仅亲善自己的氏族,也能辨明部落联盟百官的优秀,以至“协和万邦”。舜“五载一巡守,群后四朝”。由此推知部落联盟时代( )

A.具备国家初始形态 B.以禅让制推选首领 C.权力实现高度集中 D.尚未出现阶级差别

4.“(西周)王位是以嫡长子继承的;王的庶子,除在少数例外的情形之下都没有为王的资格;所以文王、武王的庶子都受封建国……”上述内容对应的政治制度分别是( )

A.分封制、礼乐制 B.宗法制、分封制 C.宗法制、井田制 D.井田制、世袭制

5.孟子在其著作中描述了关于西周主要土地制度,根据孟子的描述示意图如下(图2),请判断下列说法正确的是( )

图2

A.土地全归农民私有 B.是奴隶主土地国有制

C.只在西周时期推行 D.以个体家庭生产为主

6.春秋战国时期文献出现了华夏(又作“中国”)居中、“戎夷”分布四方的“五方之民”的观念。有关夷夏的记述也着重于言语、饮食、风俗等民族差异及其原因。这有利于( )

A.周王天下共主的地位巩固 B.少数民族向中原地区迁徙

C.加剧诸侯之间兼并争霸战争 D.华夏认同观念的产生与发展

7.战国时农业产量提升,手工业分布发展,货币流通广泛,各国出现了一些人口众多、社会生活丰富多彩的城市。产生这种现象的根本原因是( )

A.各国君主励精图治 B.社会环境统一安定 C.铁犁牛耕推广使用 D.国力强盛交通发达

8.商鞅变法采用的措施有“僇力本业,耕织致粟帛多者复其身”,“有军功者,各以率受上爵”等。这些措施使秦国( )

A.国富兵强 B.风俗革新 C.商业发展 D.休养生息

9.在司马迁看来,孔子的道德和文章皆为后世楷模,其思想流传广远,由此可见孔子在历史上的深远影响。下面属于孔子的思想主张的是( )

A.无为而治 B.为政以德 C.人性本恶 D.小国寡民

10.《汉书》载:“诸子十家,其可观者九家而已。皆起于王道既微,诸侯力政,时君世主,好恶殊方,是以九家之术蜂出并作,各引一端……”。对以上内容理解正确的是( )

A.百家争鸣实际只有九家学说 B.百家争鸣与诸侯争霸兼并有关

C.百家争鸣各家思想相互隔绝 D.百家争鸣有利于学术思想统一

11.“廿六年(前221年),皇帝尽兼天下,诸侯黔首大安,立号为皇帝,及诏告丞相状、绾,法度量则不壹,歉疑者皆明壹之”。图4与文中所述始皇巩固统一的措施一致的是( )

A. B. C. D.

图4

12.在大泽乡起义中,陈胜提出“天下苦秦久矣”,“乃诈称公子扶苏、项燕。从民欲也(顺从百姓的愿望)”“又间令吴广之次所旁丛祠中,夜篝火,狐鸣呼曰:‘大楚兴,陈胜王’”。这可以说明( )

A.秦末农民起义吸取以往斗争经验 B.秦朝的长期统治导致百姓负担重

C.陈胜吴广起义的目标是复兴楚国 D.陈胜吴广意识到发动民众重要性

13.下面是关于某个历史事件流传的两个故事版本。根据表1内容判断( )

第一个版本 王国势力膨胀→想要叛乱→中央出兵平叛→王国战败→百姓拍手称快

第二个版本 中央横征暴敛→百姓用脚投票,遁入王国(王国也汲取民力,百姓可以两害相较取其轻)→王国力量壮大→中央深感不安,率先发难→王国战败,被肢解→百姓失去用脚投票的机会

表1

A.此事发生在汉初,与汉承秦制有关 B.此事发生在东晋,与北民南迁有关

C.此事发生在唐末,与藩镇割据有关 D.此事发生在北宋,与靖康之变有关

14.新城三老董公向刘邦进言借义帝之死讨伐项羽。描绘此情节时,司马迁在《史记》中将刘邦的政治“商贩”的本色进行刻画,班固著《汉书》通过“编造”董公的进言,将刘邦的形象道德化。两本史书中帝王形象存在巨大差异的原因是( )

A.史书的编写体例影响了历史叙事 B.作者对刘邦主观情感倾向迥异

C.三纲五常思想对作者影响的程度 D.两汉时期编写史书原则的不同

15.对图中所处历史时期表述符合史实的是( )

图5

A.十六国地理分布均属于北方地区 B.十六国全部由内迁少数民族建立

C.确立图中对峙格局的是淝水之战 D.南北地区仍旧保持原有民族布局

16.钱穆先生在《国史大纲》中写道:“孝文帝明知鲜卑游牧故习,万不足统治中原,又兼自身深受汉化熏染,实对汉文化衷心钦慕,乃努力要将一个塞北游牧的民族,一气呵成,使其整体的汉化。”孝文帝使鲜卑族“整体的汉化”的举措有( )

①迁都洛阳 ②移风易俗 ③统一北方 ④军功爵制

A.①② B.①③ C.②④ D.①④

17.隋统一之初,江南故陈的强宗大族仍拥有较强的经济实力与社会影响力,与隋中央之间始终存在着比较尖锐的矛盾冲突与较量,而南方主要占据长江淮河等有利地形,尤以水域的鱼米之乡为优势。材料体现了隋朝开凿大运河的目的是( )

A.促进南方经济进一步开发 B.中央加强对江南地区控制

C.得到江南氏族对政权支持 D.重新进行经济格局的调整

18.表2为入仕群体中寒门子弟所占比例变化表。据表可知( )

朝代 西晋 东晋 隋朝 唐朝

比例 15% 4% 17.2% 24.5%

表2

A.官位世袭制的发展和延续 B.九品中正制有利于寒门入仕

C.察举制导致阶层日益固化 D.科举制为平民参政提供机会

19.税收历来是国家财政收入的重要来源。780年,唐德宗实行两税法,按田亩征收地税,按人丁、资产征收户税,分夏、秋两次征收。“不居处而行商者,在所郡县税三十之一”,此赋税制度的实施( )

A.推动了均田制继续实行 B.增加了国家的财政收入

C.使农民的人身控制加重 D.杜绝了土地兼并的问题

20.“汉末魏晋六朝是中国政治上最混乱、社会上最苦痛的时代,然而却是精神上极自由、极解放、最富于智慧、最浓于热情的一个时代,因此,也就是最富有艺术精神的时代。”下列文学艺术成就彰显了这一时代特征的是( )

A.文学发展高峰,诗歌创作进入黄金时代 B.戏曲艺术成熟,出现京剧、昆曲

C.文学风格各异,有建安文学、田园诗等 D.小说成就突出,着眼于民风世情

21.“唐朝的一流诗人中,有杜甫这样的儒家诗人,李白这样的道家诗人,也有王维这样的佛教禅宗诗人。”这种现象说明了( )

A.儒家思想根深蒂固 B.佛教盛行渐趋本土化

C.道家学说源远流长 D.盛唐的气象胸怀博大

22.宋代州县长官或由中央差派,或由朝官外补,称作“知州”“知县”,“三岁一易”不得久留于任。同时,禁止在本籍作官。这些措施( )

A.有利于提高地方官员素质 B.增加地方财政支出

C.反映了宋代吸收历史教训 D.后世一直延续不变

23.史书记载:熙宁十年(1077年)国家税收剧增到52101029石,即使与平时相比也增长4倍。

中央积蓄的钱粟“数十百巨万”,作为户部经费“可以支二十年之用”,这说明王安石变法()

A.一定程度上扭转了积贫局面 B.根本上解决了土地兼并的问题

C.为庆历新政的开展奠定基础 D.彻底的改善了北宋的积弱局面

24.清初史家万斯同说:“元有天下,薄海内外,人迹所及,皆置驿传,使驿往来,如行国中。”元朝的驿路制度( )

A.促进了中外文化的交流 B.结束了藩镇割据的局面

C.减轻了各族人民的负担 D.巩固了多民族国家统一

25.李焘在《续资治通鉴长编》记载:(宋代)沈伦原本是以教书为业的穷书生,后来官拜宰相。但他去世后家道随之中落。宋太宗曾叹息:“大臣子孙皆鲜克继祖父之业。”这说明宋代( )

A.世家大族开始衰落 B.国家对职业限制严格

C.人身依附关系松弛 D.社会阶层流动性增强

26.明宪宗时期曾派人查阅郑和下西洋的档案,寻而不得。原来是被兵部车驾司郎中刘大夏藏了起来。问及缘由,刘大夏说“三保太监下西洋,费钱粮数十万,军民死者万计,纵得珍宝,于国家何益?旧案虽在,亦当毁之,以拔其根”。刘大夏“拔其根”的原因是郑和下西洋( )

A.给明朝带来了较大的财政负担 B.传播了西方资本主义经济

C.打开了殖民者进入中国的通道 D.削弱了明朝军队的战斗力

27.图6是清朝疆域图(1820年),据图6分析清朝国家疆域的奠定的重要意义是( )

图6

A.设置宣政院加强对西南管理 B.设置澎湖巡检司加强对台湾管理

C.基本奠定了现代中国的版图 D.设置西域都护府加强对西域管理

28.蒋廷黻在《中国近代史》中载:“在广州,外人也是不自由的,夏秋两季是买卖季,他们可以住在广州的十三行,买卖完了,他们必须到澳门去过冬……他们在十三行住的时候,照法令不能随便出游。”这表明清政府( )

A.禁止外国商人前来中国 B.加强沿海军事防御

C.实行“闭关锁国”政策 D.重视维护外商利益

29.在明末清初的思想家中,黄宗羲称专制帝王为“天下之大害”,还提出“工商皆本”;顾炎武认为“保天下者,匹夫之贱与有责焉”,这些新的思想主张产生主要源于( )

A.对外开放带来的包容心理 B.传统科技出现承古萌新局面

C.西学东渐产生的积极效应 D.社会剧烈动荡促进思想活跃

30.《本草纲目》在明朝以前医药学的基础上,进行大量整理、补充,还首次载入民间和外用药374种,并附药方11096则。尤其在分类方面,基本符合进化论观点。由此可见,李时珍( )

A.医德高尚 B.总结中有创新 C.注重考证 D.彰显经世济民

二、多项选择题(本题共5小题,每小题3分,共15分。每小题有多个正确选项,少选得1分,错选不得分)

31.战国时期诸侯国的人才类型呈现出不同的特征,其中韩、赵、魏则诞生了许多政治实干家,他们并非不属于诸子之列,但其成就更偏向于政治实践方面,进行了变法革新。这种历史现象产生的影响是( )

A.推动社会转型 B.加速兼并战争 C.稳定社会秩序 D.促进思想统一

32.某中学的历史学习小组进行探究学习,选择的主题是“中国古代中枢行政机构的演变”。下列选项中可以纳入研究内容的是( )

A.秦朝 郡县制 B.汉朝 中外朝 C.唐朝 三省六部制 D.宋朝 二府三司制

33.从北宋中期起,一批学者掀起了儒学复兴运动。其中被称为理学或道学的学派影响逐渐增大,主要代表人物的主张包括( )

A.“理”是自然界和社会的根本原则 B.“存天理,灭人欲”克服过度欲望

C.“格物致知”真正得到万物的“理” D.“天下兴亡,匹夫有责”关注现实

34.明清时期,绘画作品交易流通量增大,绘画作品来源多,购买群体庞大,交易手段灵活多样,绘画交易方式除上门求画外,还有设店经营、画商倒卖、文人公开售卖等。推动明清时期绘画作品商品化的因素有( )

A.手工业各行业的进步 B.实力雄厚商人群体形成

C.商业资本的大量集聚 D.一大批工商业市镇兴起

35.中国古代的对外交往既包括国家之间的政治关系与人员往来,也包括经济、科技、思想与文化的交流。下列为古代中外文化交流作出突出贡献的人物有( )

A.法显 B.沈括 C.郭守敬 D.徐光启

第Ⅱ卷(非选择题,共40分)

三、材料分析题。本题共3小题,均为必答题,每道试题考生都必须作答。

36.历代统治者都关注地方的管理问题。阅读下列图文材料,回答问题。(14分)

材料一 秦朝形势图(如图7所示):

图7

材料二 中国地方行政区划,自秦汉以来,基本上按山川地形的自然疆界建置。……元统治者吸取了汉唐以来地方割据势力据险对抗中央政府这一教训,打破了自然的疆界,极力避免某一地区成为地方长官据险称雄的国中之国。地方区域的设置,人为地使自然区域割开,造成犬牙交错的局面。……元代的地方政权不交在地方,乃由中央派行中书省管理。行省长官是中央官而亲自降临到地方。

——李孔怀《中国古代行政制度史》

(1)根据材料一指出秦朝在地方实行的政治制度。结合所学知识说明秦推行这一制度的政治条件及历史意义。(8分)

(2)根据材料二指出元朝推行的地方行政制度。结合所学知识分析元朝地方行政制度体现的创新性和历史作用。(6分)

37.阅读材料,完成下列要求。(15分)

材料一 北宋立国后,太祖、太宗及其继承者通过强化地方官员劝农督导职责、推广优良品种废除苛捐杂税等措施重点发展东南经济,这促使当地农业飞速发展。随着麦、粟等旱地作物在南方的推广,东南“专种粳稻”的种植制度得以改变,农作物种植范围得到扩大。东南地区农民利用平原、丘陵山区的各种不同地理条件,开辟出经济作物的专业经营区域。水稻的总产量超过了粟、麦而跃居全国首位。

——摘编自叶依能《宋代东南地区的农业生产与农业政策》

材料二 江南经济区不仅完全取代了原先北方经济区具有的地位,而且使得国家的政治中心对它的依赖程度不断提高。江南经济的发展带动了南方地区文化的进步。唐代前期的政治人物,大多数是北方人,江南道也出现了不少,多集中在太湖流域地区。唐朝后期,情况有了变化。及第增长幅度最大的是福建、江西和湖南。宋以后,南方士人在政治上扮演的角色越来越重要。

——摘编自袁行霈、严文明等主编《中华文明史》第三卷

(1)根据材料结合所学知识,概括宋代南方经济发展的原因。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,分析中国古代江南经济开发所带来的影响。(7分)

38.阅读材料,回答问题。(11分)

材料 表3是依据王磊《中国古代民族关系的特点与中华民族共同体生成研究》一文整理的中国古代民族交融部分史实,结合所学知识完成问题。

时期 史实

商周时期 出现的“华夷”民族观,就说明华夏族和戎夷共同组成了国家,其中战争,迁徙等行为促成了民族间的交流与融合

春秋战国 春秋战国时期:通过各国进行的长期的战争,使得“四夷”和华夏产生了大规模的融合现象。华夏认同观念产生并发展。

秦汉时期

魏晋南北朝时期

隋唐时期

辽宋夏金元时期

明清时期

表3

根据材料结合所学知识,任选三个表格中空白时期将民族交融的相关史实补充完整,并说明中国古代民族交融的意义。(11分)

历史参考答案

1—5 ACABB 6—10 DCABB 11—15 ADACC 16—20 ABDBC 21—25 DCADD 26—30 ACCDB

31—35 AB BCD ABC ABCD AD

36.(1)制度:郡县制; 政治条件:秦实现了国家统一 意义:加强了中央集权;巩固了国家统一;官僚政治取代贵族政治的标志。

(2)制度:行省制度

创新:地方行政区划打破山川地形的自然疆界(形成犬牙交错的局面);行省长官由中央官员担任。

作用:消除地方割据,加强了中央集权;军政大权集中,提高了行政效率;巩固了多民族国家的统一;促进了边疆少数民族地区政治、经济和文化的发展;是中国古代地方行政制度的重大变革,是我国省制的开端。

37.(1)原因:北方多战乱,南方相对安定;北方人口大量南迁,带来了先进的生产工具和技术,充实了劳动力资源;南方自然条件优越;政府的劝农政策;农业科技的进步;南迁的北方人民和南方人民共同辛勤劳动;少数民族与汉族的融合。

(2)影响:南方成为全国经济重心;南方成为政府财赋的主要来源地;促进工商业的发展;促进南方文化发展;促进江南地区政治实力的增强等。

38.秦汉时期:秦朝征服了百越地区,加强了对西南夷的控制。汉代百越民族和羌族进一步与华夏族相融合,华夏族有了新的称谓,汉族。西汉时期在河西走廊设四郡,设置西域都护府,对东南沿海和西南少数民族地区治理更有效;魏晋南北朝时期:许多少数民族建立的政权积极学习汉族的治国制度。江南开发过程中,山区的少数民族也逐步与汉族交融。北魏孝文帝改革进一步促进了民族交融;隋唐时期:周边各族迅速发展。草原各族共同尊奉唐太宗为“天可汉”。唐朝政权加强对西域、东北等地的管理,与吐蕃进行经济文化交流;辽宋夏金元:各民族之间经济与文化联系更为持久和稳定,少数民族政权学习汉族政治制度等。元朝实现了统一并在民族交融的基础上形成了新的民族—回回;明清时期:明朝时期对少数民族进行册封,开设互市,设奴儿干都司等机构管理。清朝实现了满族与汉族和其他民族之间大融合。在蒙古族地区设立盟、旗进行统治。在新疆设立伊犁将军。对西藏达赖和班禅进行册封并派遣驻藏大臣。以法律形式明确和落实了对西藏地区的管辖权。对边疆采取因地制宜政策,尊重各民族社会习俗和宗教信仰。

意义:有利于统一多民族封建国家的巩固与发展;有利于边疆治理与开发;促进了中国古代的经济发展与文化进步;有利于社会的稳定。

同课章节目录