江苏省泰州市姜堰区2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 江苏省泰州市姜堰区2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 757.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-11-21 10:19:30 | ||

图片预览

文档简介

泰州市姜堰区2023-2024学年高一上学期期中考试

历史试题

(考试时间:75分钟;总分:100分)

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考试号等填写在答题卡指定位置上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将答题卡交回。

一、选择题(本大题共30小题,每小题2分,共计60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。)

1.仰韶文化最初于1921年在河南省渑池县仰韶村被发现。以后数十年间,中原地区所发现类型相近的众文化遗址皆以仰韶文化命名。仰韶文化遗址可出土( )

A.彩绘陶器 B.水稻和蚕 C.蛋壳陶 D.精美玉器

2.考古工作者在河南、湖北和辽宁等地的遗址中,发现了6000多年前各具特色的“龙”文物,华夏、苗蛮和东夷部族都有与龙相关的传说。这些考古发现和传说反映出( )

A.国家统一趋势不断加强 B.中华文明的多元一体

C.中原是中华文明的核心 D.华夏认同观念的形成

3.西周建立后,为稳固和扩大统治,实行了分封制,史称“封邦建国”。当时周王分封诸侯主要是基于( )

A.血缘亲疏 B.军功大小 C.财产多寡 D.才能高低

4.许多成语来源于历史,如退避三舍、卧薪尝胆、围魏救赵、纸上谈兵等。这些成语反映出春秋战国时期的时代特点是( )

A.奴隶制度开始形成 B.封建制度的确立

C.诸侯兼并争霸不断 D.生产力飞速发展

5.下表摘录了一些春秋到西汉初期,关东六国人民对秦的言论,可见关东六国人民对秦的认识发生了变化。这一变化产生的主要原因是( )

时间 言论内容

春秋时期 “河山以东强国六……秦僻在雍州。”“秦与戎、翟同俗”

战国后期 “秦,虎狼之国,不可亲也”,“无礼义之心”。

西汉初期 “秦并海内,兼诸侯,南面称帝……”既元元之民冀得安其性命,莫不虚心仰上。

A.心理隔阂的消弭 B.文化共同体的构建

C.各族同源的认同 D.大一统政体的确立

6.西汉贾谊在《治国策》中提出“欲天下之治安,莫若众建诸侯而少其力。”为此,汉武帝为解决王国问题而采取的措施是( )

A.郡县分封并行 B.颁布推恩令 C.采用武力镇压 D.设置都护府

7.东汉张仲景在《伤寒杂病论》中说:“进则救世,退则救民;不能为良相,亦当为良医。”明代医学家叶文龄说:“医,仁术也,爱之道也。”材料表明我国古代医学的发展( )

A.深受儒家思想的影响 B.得益于大一统的政治体制

C.得到国家政权的支持 D.取决于小农经济高度发达

8.下图为一幅敦煌壁画图,描绘的是张骞拜别汉武帝出使西域的情景。该作品( )

A.反映了中原与西域的交流频繁 B.能够完整地还原历史真实

C.标志着西域正式归属中央政权 D.具有史料价值与艺术价值

9.推开斑驳厚重的历史大门,翻检汗牛充栋的文化典籍,我们触摸着五千年中华文明的脉搏。其中有这么一部典籍,首创纪传体通史体裁,人物刻画与叙事生动,不虚美,不隐恶,是一部兼具史学和文学特色的不朽名著,被誉为“史家之绝唱,无韵之离骚”。该典籍是( )

A.《春秋》 B.《汉书》 C.《史记》 D.《资治通鉴》

10.魏晋南北朝时期,北方少数民族往往都自认为与汉族有着共同的祖先,如鲜卑拓跋部称其先祖为黄帝后裔,建立夏政权的匈奴首领自称“大禹之后”“(将)复大禹之业”。这表明( )

A.各民族的隔阂完全消失 B.中原文明影响不断扩大

C.游牧民族转向农耕生活 D.北方地区统一进程加快

11.东晋时期,琅琊王氏家族与当时皇室力量势均力敌,甚至还有过之,当时百姓称之为“王与马,共天下”,这一现象说明( )

A.王氏家族人才辈出被国家重用 B.高门士族控制朝政

C.庶族地主崛起使平等意识增强 D.东晋皇帝昏庸无能

12.有人认为:“三国两晋南北朝时期,经济长期破坏,政局动荡不安,长期分裂割据,人心涣散,实是我国历史上的黑暗时代,应当完全否定。”这种观点主要忽视了该时期( )

A.江南经济发展超过北方 B.察举制的积极作用

C.各民族之间交融的作用 D.有效打击士族势力

13.江南运河是隋代大运河的最南一段隋炀帝时期全部疏通,地处运河上的常州“在唐称望县,地大人众,政繁务殷”,其出产的细纻、纸张被列为唐代贡品。这表明隋唐时期( )

A.经济重心已经实现南移 B.政府工程推动了南北文化交流

C.地理条件决定城市兴衰 D.交通发展促进了城市经济繁荣

14.唐朝两税法规定“居人之税,秋、夏两征之……租庸调、杂徭悉省”。白居易诗中提到两税法也强调“税外加一物,皆以枉法论”。这反映出两税法( )

A.固定了赋税的征收时间 B.开始向货币征税的过渡

C.简化了税收的名目数量 D.增加了政府的财政收入

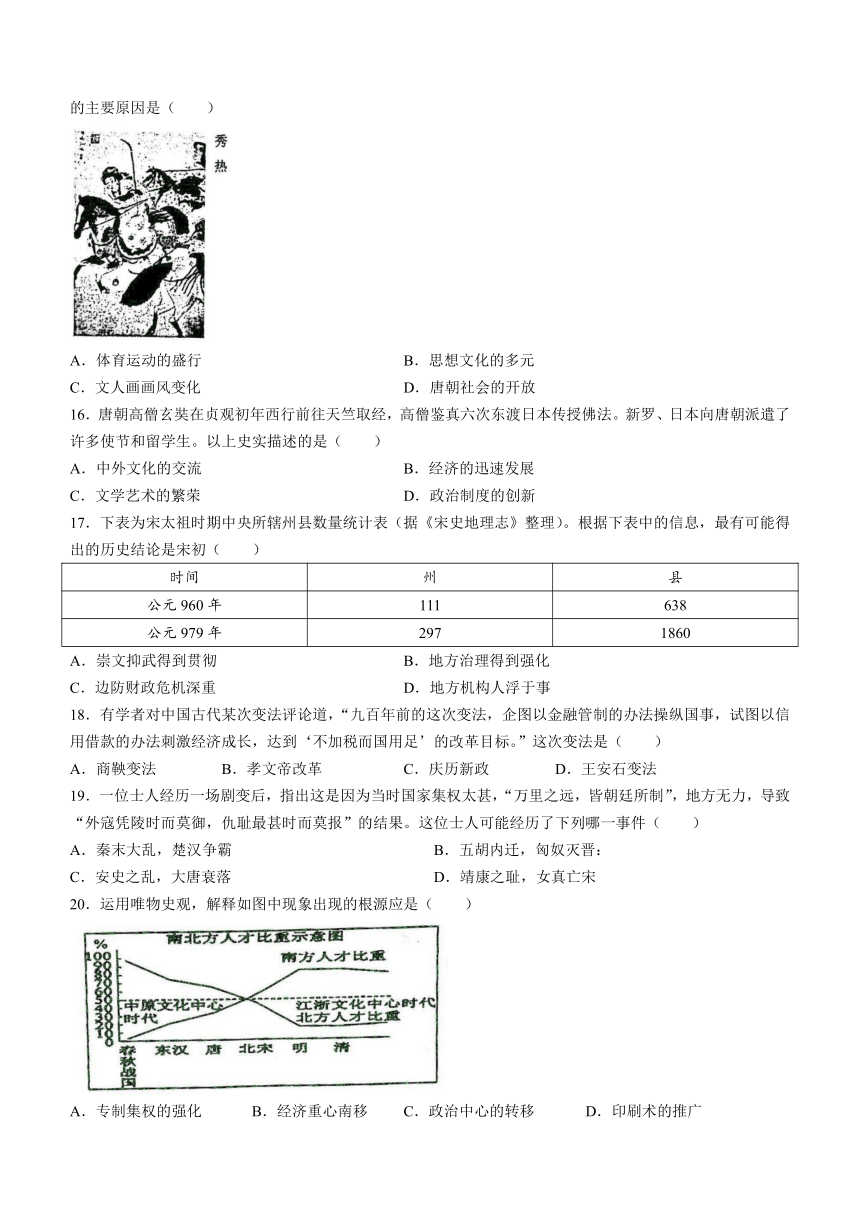

15.如图为唐朝留存壁画《打马球》,其中女性大多面如满月、丰颊眉、腰肢圆浑,具有生命力和向上的朝气,反映出唐人“丰肥浓丽、烈放姿”的另类审美眼光,与唐以前“窈窕淑女、含蓄内向”的审美观不同。其变化的主要原因是( )

A.体育运动的盛行 B.思想文化的多元

C.文人画画风变化 D.唐朝社会的开放

16.唐朝高僧玄奘在贞观初年西行前往天竺取经,高僧鉴真六次东渡日本传授佛法。新罗、日本向唐朝派遣了许多使节和留学生。以上史实描述的是( )

A.中外文化的交流 B.经济的迅速发展

C.文学艺术的繁荣 D.政治制度的创新

17.下表为宋太祖时期中央所辖州县数量统计表(据《宋史地理志》整理)。根据下表中的信息,最有可能得出的历史结论是宋初( )

时间 州 县

公元960年 111 638

公元979年 297 1860

A.崇文抑武得到贯彻 B.地方治理得到强化

C.边防财政危机深重 D.地方机构人浮于事

18.有学者对中国古代某次变法评论道,“九百年前的这次变法,企图以金融管制的办法操纵国事,试图以信用借款的办法刺激经济成长,达到‘不加税而国用足’的改革目标。”这次变法是( )

A.商鞅变法 B.孝文帝改革 C.庆历新政 D.王安石变法

19.一位士人经历一场剧变后,指出这是因为当时国家集权太甚,“万里之远,皆朝廷所制”,地方无力,导致“外寇凭陵时而莫御,仇耻最甚时而莫报”的结果。这位士人可能经历了下列哪一事件( )

A.秦末大乱,楚汉争霸 B.五胡内迁,匈奴灭晋:

C.安史之乱,大唐衰落 D.靖康之耻,女真亡宋

20.运用唯物史观,解释如图中现象出现的根源应是( )

A.专制集权的强化 B.经济重心南移 C.政治中心的转移 D.印刷术的推广

21.辽宋夏金元时期的契丹族、女真族、党项族模仿汉字字形,创造了本民族文字。元朝时期,八思巴在藏文字母基础上创造出一套拼音符号,用以拼写蒙古语,也用来拼写汉语等多民族语言。这也是汉语拼音化的最早尝试。这说明( )

A.各民族间文化交流不断深入 B.佛教文化成为中原文化主流

C.汉字逐步地向字母文字发展 D.中原传统文化日渐走向消亡

22.下表是雍正、乾隆年间人均土地占有量统计表,据此可知( )

时间 人口(人) 人均土地(亩/人)

雍正十二年(1734年) 27355462 32.54

乾隆十八年(1753年) 102750000 6.89

乾隆三十一年(1766年) 208095796 3.56

A.精耕细作的必要性 B.耕地面积逐步减少

C.土地兼并愈演愈烈 D.重农抑商的重要性

23.中国古代,宰相具有两大职能,百官之首和皇帝的助手。宰相制度废除后,封建君主想找到一种制度,这种制度仅保留宰相作为皇帝助手的职能,杜绝“皇帝助手”演变为“百官之首”的可能。为此,明清两朝进行的制度创新有( )

A.土司制度和改土归流 B.票拟权和批红权

C.盟旗制度和密折制度 D.内阁制和军机处

24.清朝采取一系列措施加强对边疆地区治理,如在蒙古族地区设立盟、旗,新疆设立伊犁将军;派遣驻藏大臣与达赖、班禅共同治理西藏,在西南地区推行“改土归流”。这些治理措施所体现的特点是( )

A.军事占领 B.武装斗争 C.因地制宜 D.民族歧视

25.郑和下西洋是中国古代外贸的绝唱。郑和下西洋是典型的朝贡贸易,这种贸易形式( )

A.通过商品平等交换完成交易 B.以政治目的为主

C.是闭关锁国政策的具体体现 D.以经济目的为主

26.乾隆年间,英国使臣马戛尔尼来华,看到中国景象后断定:“中国社会已经被卡住无法前进”,“它的繁荣已经结束”,“在这里可以轻而易举地登陆”。这说明当时清朝( )

A.因英国侵略而发展停滞 B.盛世的繁华背后隐藏着危机

C.禁绝与外国的贸易往来 D.遭到白莲教起义的沉重打击

27.新疆自古以来就是中国的领土。清朝最早设立的管辖包括巴尔喀什湖在内的整个新疆地区的机构是( )

A.北庭都护 B.驻藏大臣 C.伊犁将军 D.新疆行省

28.从明朝后期到清朝中叶,在中国南方部分地区的个别行业中出现了较大规模地使用雇佣劳动力现象。这一现象的出现反映了中国手工业( )

A.生产技术的提高 B.资本投入的减少

C.经营方式的进步 D.海外市场的扩大

29.明末清初社会剧烈动荡,促进了思想界的活跃。有人认为专制帝王为“天下之大害”,此外还提出“工商皆本”思想。该思想家是( )

A.李贽 B.顾炎武 C.王守仁 D.黄宗羲

30.中国古代农业科技,多出于“老农”之类生产者之手,医学科技多出于“老中医”之手或家传秘方,火药发明是炼丹家在炼制丹药中偶然发现并经多次同类实践得出的。这说明我国古代传统科技( )

A.体现人与自然的和谐 B.注重对经验的总结

C.与传统农业息息相关 D.注重对理论的创新

二、非选择题(共3题,共计40分)

31.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一:下列为反映春秋战国时期社会经济变化的一组图片

材料二:令民为什伍,而相牧司连坐。不告奸者腰斩,告奸者与斩敌首同赏,匿奸者与降敌同罚……有军功者,各以率受上爵……僇力本业,耕织致粟帛多者复其身。事末利及息而贫者,举以为收孥(宫奴婢)。宗室非有军功论,不得为属籍。明尊卑爵秩等级,各以差次名田宅,臣妾……而集小乡邑聚为县,置令、丞,凡三十一县。为田开阡陌封疆,而赋税平。平斗桶权衡丈尺。

——《史记·商君列传》

请回答:

(1)结合所学知识,指出材料一中所蕴含的历史史实。(3分)

(2)指出材料二所反映的历史事件,并简评这些措施的历史作用。(5分)

(3)说明材料二与材料一之间的内在联系。(4分)

32.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一:随着南北朝以来经济的发展,中小地主与富裕农民的数量日益增多,他们要求打破门阀士族的限制,在政治上得到发展。这一要求与隋朝……加强中央集权的政策是相符合的。因此,魏晋以来为豪强地主所操纵的选拔官僚的“九品中正制”,就在隋文帝时废除了。代之而起的是以考试选士的科举制度。自隋文帝罢九品中正制,始立科举。炀帝时设进士等科,并命按十科举人,科举制度形成。

——摘编自白寿彝主编《中国通史》

材料二:纵观中国古代文官选拔制度的发展趋势,其选拔范围在不断地走向扩大和开放,逐渐由统治阶级内部选拔发展到向全社会开放。隋唐时期,中国再度实现了大一统。创立科举制,把平等竞争机制引入选官制度,向社会各阶层人士敞开了入仕的大门,使封建政府可以从社会各阶层吸纳大量优秀人才进入各个管理部门。

——摘编自张国安《中国古代文官选拔制度及其现代借鉴》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出魏晋到隋唐时期选官依据的变化情况,并概括科举制建立的背景。(5分)

(2)根据材料二并结合所学知识,说明中国古代文官选拔的特点。(3分)

(3)根据以上材料并结合所学知识,分析科举制的影响。(6分)

33.宋朝是中国历史上一个重要的朝代,经济、政治、社会、思想等各个方面都出现了新变化。阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一:五代及宋代初期,占城稻被广泛引入长江流域,它一年可有两熟,甚至三熟,而且产量比一年一熟的小麦要高一倍,从而引发了一场“粮食革命”。自占城稻被广泛引进之后,适合种植的江南地区终于确立了经济中心的地位,“苏湖熟,天下足”这一谚语就诞生于这一时期。

——摘编自吴晓波《浩荡两千年》

材料二:宋代在婚聘上有两个重大变化:一是择偶标准不像以前那种重门阀世族,而看金榜题名之人;二是比较计较婚姻关系的物质利益。——张岂之《中国历史十五讲》

材料三:自宋初开始,众多儒家学者致力于儒学经典的重新诠释。他们在排斥佛、道的同时,融合佛、道思想,将儒家的伦理、政治学说提升到哲学思辨的高度,就宇宙本原问题展开广泛而深入的探讨,创成一个以“理”为核心的更加精致完备的新儒学体系——理学。

——王家范、张耕华《大学中国史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋初“粮食革命”的主要表现,简述其对中国经济格局的影响。(5分)

(2)根据材料二并结合所学,概括宋朝社会的新变化。并用一句话概括宋代经济发展对社会变化的作用。(5分)

(3)根据材料三并结合所学,分析宋代儒家学者重新解释儒学经典的现实意图,并指出“理”的内涵及主要获取方法。(4分)

泰州市姜堰区2023-2024学年高一上学期期中考试

历史参考答案

一、选择题(本大题共30小题,每小题2分,共计60分。)

1—5 ABACD 6—10 BADCB 1—15 BCDCD

16—20 ABDDB 21—25 AADCB 2—30 BCCDB

二、非选择题(共3题,共计40分)

31.(12分)

(1)史实:铁制农具的使用;牛耕技术的出现;征收地租的封建剥削方式已出现。(3分)

(2)事件:商鞅变法 (2分)

作用:使秦国实行了富国强兵,为统一奠定基础;促进了社会的转型(3分)

(3)联系:材料二商鞅变法是在材料一春秋战国生产力发展和新剥削方式产生的基础上进行的;变法顺应了社会历史发展的趋势,促进了社会转型。(4分)

32.(14分)

(1)变化:由重门第(家世) 到重考试成绩。(2分)

背景:经济发展使寒门庶族地主势力崛起;隋朝统治者要求削弱地主豪强的势力以加强中央集权;九品中正制的弊端阻碍人才的选拔。(3分)

(2)特点:选拔范围不断扩大和开放;公平竞争;选拔注重择优录取。(3分)

(3)影响:

积极:官员选拔更加公开和公平;提高了官员文化素质;促进了社会阶层的流动;扩大官吏人才来源;扩大了统治基础;加强了中央集权;(4分)

消极:忽视实用性,不利于科技的发展;片面应试严重禁锢了思想,压抑个性。(2分)

33.(14分)

(1)表现:占城稻被广泛引入;占城稻一年多熟促进粮食产量大幅提高;稻麦复种制在南方相当普及。 (3分)

影响:推动经济重心南移。(2分)

(2)变化:门第观念淡化;社会成员身份趋于平等;国家对社会的控制相对松弛。(3分)

作用:经济发展为社会变化提供基础。(或:经济发展推动社会生活变迁)(2分)

(3)意图:抗衡佛、道思想的冲击;挖掘儒家经书的思想内涵为现实服务。(2分)

内涵:自然界和社会的根本原则。(1分)

路径:格物致知(1分)

历史试题

(考试时间:75分钟;总分:100分)

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考试号等填写在答题卡指定位置上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将答题卡交回。

一、选择题(本大题共30小题,每小题2分,共计60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。)

1.仰韶文化最初于1921年在河南省渑池县仰韶村被发现。以后数十年间,中原地区所发现类型相近的众文化遗址皆以仰韶文化命名。仰韶文化遗址可出土( )

A.彩绘陶器 B.水稻和蚕 C.蛋壳陶 D.精美玉器

2.考古工作者在河南、湖北和辽宁等地的遗址中,发现了6000多年前各具特色的“龙”文物,华夏、苗蛮和东夷部族都有与龙相关的传说。这些考古发现和传说反映出( )

A.国家统一趋势不断加强 B.中华文明的多元一体

C.中原是中华文明的核心 D.华夏认同观念的形成

3.西周建立后,为稳固和扩大统治,实行了分封制,史称“封邦建国”。当时周王分封诸侯主要是基于( )

A.血缘亲疏 B.军功大小 C.财产多寡 D.才能高低

4.许多成语来源于历史,如退避三舍、卧薪尝胆、围魏救赵、纸上谈兵等。这些成语反映出春秋战国时期的时代特点是( )

A.奴隶制度开始形成 B.封建制度的确立

C.诸侯兼并争霸不断 D.生产力飞速发展

5.下表摘录了一些春秋到西汉初期,关东六国人民对秦的言论,可见关东六国人民对秦的认识发生了变化。这一变化产生的主要原因是( )

时间 言论内容

春秋时期 “河山以东强国六……秦僻在雍州。”“秦与戎、翟同俗”

战国后期 “秦,虎狼之国,不可亲也”,“无礼义之心”。

西汉初期 “秦并海内,兼诸侯,南面称帝……”既元元之民冀得安其性命,莫不虚心仰上。

A.心理隔阂的消弭 B.文化共同体的构建

C.各族同源的认同 D.大一统政体的确立

6.西汉贾谊在《治国策》中提出“欲天下之治安,莫若众建诸侯而少其力。”为此,汉武帝为解决王国问题而采取的措施是( )

A.郡县分封并行 B.颁布推恩令 C.采用武力镇压 D.设置都护府

7.东汉张仲景在《伤寒杂病论》中说:“进则救世,退则救民;不能为良相,亦当为良医。”明代医学家叶文龄说:“医,仁术也,爱之道也。”材料表明我国古代医学的发展( )

A.深受儒家思想的影响 B.得益于大一统的政治体制

C.得到国家政权的支持 D.取决于小农经济高度发达

8.下图为一幅敦煌壁画图,描绘的是张骞拜别汉武帝出使西域的情景。该作品( )

A.反映了中原与西域的交流频繁 B.能够完整地还原历史真实

C.标志着西域正式归属中央政权 D.具有史料价值与艺术价值

9.推开斑驳厚重的历史大门,翻检汗牛充栋的文化典籍,我们触摸着五千年中华文明的脉搏。其中有这么一部典籍,首创纪传体通史体裁,人物刻画与叙事生动,不虚美,不隐恶,是一部兼具史学和文学特色的不朽名著,被誉为“史家之绝唱,无韵之离骚”。该典籍是( )

A.《春秋》 B.《汉书》 C.《史记》 D.《资治通鉴》

10.魏晋南北朝时期,北方少数民族往往都自认为与汉族有着共同的祖先,如鲜卑拓跋部称其先祖为黄帝后裔,建立夏政权的匈奴首领自称“大禹之后”“(将)复大禹之业”。这表明( )

A.各民族的隔阂完全消失 B.中原文明影响不断扩大

C.游牧民族转向农耕生活 D.北方地区统一进程加快

11.东晋时期,琅琊王氏家族与当时皇室力量势均力敌,甚至还有过之,当时百姓称之为“王与马,共天下”,这一现象说明( )

A.王氏家族人才辈出被国家重用 B.高门士族控制朝政

C.庶族地主崛起使平等意识增强 D.东晋皇帝昏庸无能

12.有人认为:“三国两晋南北朝时期,经济长期破坏,政局动荡不安,长期分裂割据,人心涣散,实是我国历史上的黑暗时代,应当完全否定。”这种观点主要忽视了该时期( )

A.江南经济发展超过北方 B.察举制的积极作用

C.各民族之间交融的作用 D.有效打击士族势力

13.江南运河是隋代大运河的最南一段隋炀帝时期全部疏通,地处运河上的常州“在唐称望县,地大人众,政繁务殷”,其出产的细纻、纸张被列为唐代贡品。这表明隋唐时期( )

A.经济重心已经实现南移 B.政府工程推动了南北文化交流

C.地理条件决定城市兴衰 D.交通发展促进了城市经济繁荣

14.唐朝两税法规定“居人之税,秋、夏两征之……租庸调、杂徭悉省”。白居易诗中提到两税法也强调“税外加一物,皆以枉法论”。这反映出两税法( )

A.固定了赋税的征收时间 B.开始向货币征税的过渡

C.简化了税收的名目数量 D.增加了政府的财政收入

15.如图为唐朝留存壁画《打马球》,其中女性大多面如满月、丰颊眉、腰肢圆浑,具有生命力和向上的朝气,反映出唐人“丰肥浓丽、烈放姿”的另类审美眼光,与唐以前“窈窕淑女、含蓄内向”的审美观不同。其变化的主要原因是( )

A.体育运动的盛行 B.思想文化的多元

C.文人画画风变化 D.唐朝社会的开放

16.唐朝高僧玄奘在贞观初年西行前往天竺取经,高僧鉴真六次东渡日本传授佛法。新罗、日本向唐朝派遣了许多使节和留学生。以上史实描述的是( )

A.中外文化的交流 B.经济的迅速发展

C.文学艺术的繁荣 D.政治制度的创新

17.下表为宋太祖时期中央所辖州县数量统计表(据《宋史地理志》整理)。根据下表中的信息,最有可能得出的历史结论是宋初( )

时间 州 县

公元960年 111 638

公元979年 297 1860

A.崇文抑武得到贯彻 B.地方治理得到强化

C.边防财政危机深重 D.地方机构人浮于事

18.有学者对中国古代某次变法评论道,“九百年前的这次变法,企图以金融管制的办法操纵国事,试图以信用借款的办法刺激经济成长,达到‘不加税而国用足’的改革目标。”这次变法是( )

A.商鞅变法 B.孝文帝改革 C.庆历新政 D.王安石变法

19.一位士人经历一场剧变后,指出这是因为当时国家集权太甚,“万里之远,皆朝廷所制”,地方无力,导致“外寇凭陵时而莫御,仇耻最甚时而莫报”的结果。这位士人可能经历了下列哪一事件( )

A.秦末大乱,楚汉争霸 B.五胡内迁,匈奴灭晋:

C.安史之乱,大唐衰落 D.靖康之耻,女真亡宋

20.运用唯物史观,解释如图中现象出现的根源应是( )

A.专制集权的强化 B.经济重心南移 C.政治中心的转移 D.印刷术的推广

21.辽宋夏金元时期的契丹族、女真族、党项族模仿汉字字形,创造了本民族文字。元朝时期,八思巴在藏文字母基础上创造出一套拼音符号,用以拼写蒙古语,也用来拼写汉语等多民族语言。这也是汉语拼音化的最早尝试。这说明( )

A.各民族间文化交流不断深入 B.佛教文化成为中原文化主流

C.汉字逐步地向字母文字发展 D.中原传统文化日渐走向消亡

22.下表是雍正、乾隆年间人均土地占有量统计表,据此可知( )

时间 人口(人) 人均土地(亩/人)

雍正十二年(1734年) 27355462 32.54

乾隆十八年(1753年) 102750000 6.89

乾隆三十一年(1766年) 208095796 3.56

A.精耕细作的必要性 B.耕地面积逐步减少

C.土地兼并愈演愈烈 D.重农抑商的重要性

23.中国古代,宰相具有两大职能,百官之首和皇帝的助手。宰相制度废除后,封建君主想找到一种制度,这种制度仅保留宰相作为皇帝助手的职能,杜绝“皇帝助手”演变为“百官之首”的可能。为此,明清两朝进行的制度创新有( )

A.土司制度和改土归流 B.票拟权和批红权

C.盟旗制度和密折制度 D.内阁制和军机处

24.清朝采取一系列措施加强对边疆地区治理,如在蒙古族地区设立盟、旗,新疆设立伊犁将军;派遣驻藏大臣与达赖、班禅共同治理西藏,在西南地区推行“改土归流”。这些治理措施所体现的特点是( )

A.军事占领 B.武装斗争 C.因地制宜 D.民族歧视

25.郑和下西洋是中国古代外贸的绝唱。郑和下西洋是典型的朝贡贸易,这种贸易形式( )

A.通过商品平等交换完成交易 B.以政治目的为主

C.是闭关锁国政策的具体体现 D.以经济目的为主

26.乾隆年间,英国使臣马戛尔尼来华,看到中国景象后断定:“中国社会已经被卡住无法前进”,“它的繁荣已经结束”,“在这里可以轻而易举地登陆”。这说明当时清朝( )

A.因英国侵略而发展停滞 B.盛世的繁华背后隐藏着危机

C.禁绝与外国的贸易往来 D.遭到白莲教起义的沉重打击

27.新疆自古以来就是中国的领土。清朝最早设立的管辖包括巴尔喀什湖在内的整个新疆地区的机构是( )

A.北庭都护 B.驻藏大臣 C.伊犁将军 D.新疆行省

28.从明朝后期到清朝中叶,在中国南方部分地区的个别行业中出现了较大规模地使用雇佣劳动力现象。这一现象的出现反映了中国手工业( )

A.生产技术的提高 B.资本投入的减少

C.经营方式的进步 D.海外市场的扩大

29.明末清初社会剧烈动荡,促进了思想界的活跃。有人认为专制帝王为“天下之大害”,此外还提出“工商皆本”思想。该思想家是( )

A.李贽 B.顾炎武 C.王守仁 D.黄宗羲

30.中国古代农业科技,多出于“老农”之类生产者之手,医学科技多出于“老中医”之手或家传秘方,火药发明是炼丹家在炼制丹药中偶然发现并经多次同类实践得出的。这说明我国古代传统科技( )

A.体现人与自然的和谐 B.注重对经验的总结

C.与传统农业息息相关 D.注重对理论的创新

二、非选择题(共3题,共计40分)

31.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一:下列为反映春秋战国时期社会经济变化的一组图片

材料二:令民为什伍,而相牧司连坐。不告奸者腰斩,告奸者与斩敌首同赏,匿奸者与降敌同罚……有军功者,各以率受上爵……僇力本业,耕织致粟帛多者复其身。事末利及息而贫者,举以为收孥(宫奴婢)。宗室非有军功论,不得为属籍。明尊卑爵秩等级,各以差次名田宅,臣妾……而集小乡邑聚为县,置令、丞,凡三十一县。为田开阡陌封疆,而赋税平。平斗桶权衡丈尺。

——《史记·商君列传》

请回答:

(1)结合所学知识,指出材料一中所蕴含的历史史实。(3分)

(2)指出材料二所反映的历史事件,并简评这些措施的历史作用。(5分)

(3)说明材料二与材料一之间的内在联系。(4分)

32.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一:随着南北朝以来经济的发展,中小地主与富裕农民的数量日益增多,他们要求打破门阀士族的限制,在政治上得到发展。这一要求与隋朝……加强中央集权的政策是相符合的。因此,魏晋以来为豪强地主所操纵的选拔官僚的“九品中正制”,就在隋文帝时废除了。代之而起的是以考试选士的科举制度。自隋文帝罢九品中正制,始立科举。炀帝时设进士等科,并命按十科举人,科举制度形成。

——摘编自白寿彝主编《中国通史》

材料二:纵观中国古代文官选拔制度的发展趋势,其选拔范围在不断地走向扩大和开放,逐渐由统治阶级内部选拔发展到向全社会开放。隋唐时期,中国再度实现了大一统。创立科举制,把平等竞争机制引入选官制度,向社会各阶层人士敞开了入仕的大门,使封建政府可以从社会各阶层吸纳大量优秀人才进入各个管理部门。

——摘编自张国安《中国古代文官选拔制度及其现代借鉴》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出魏晋到隋唐时期选官依据的变化情况,并概括科举制建立的背景。(5分)

(2)根据材料二并结合所学知识,说明中国古代文官选拔的特点。(3分)

(3)根据以上材料并结合所学知识,分析科举制的影响。(6分)

33.宋朝是中国历史上一个重要的朝代,经济、政治、社会、思想等各个方面都出现了新变化。阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一:五代及宋代初期,占城稻被广泛引入长江流域,它一年可有两熟,甚至三熟,而且产量比一年一熟的小麦要高一倍,从而引发了一场“粮食革命”。自占城稻被广泛引进之后,适合种植的江南地区终于确立了经济中心的地位,“苏湖熟,天下足”这一谚语就诞生于这一时期。

——摘编自吴晓波《浩荡两千年》

材料二:宋代在婚聘上有两个重大变化:一是择偶标准不像以前那种重门阀世族,而看金榜题名之人;二是比较计较婚姻关系的物质利益。——张岂之《中国历史十五讲》

材料三:自宋初开始,众多儒家学者致力于儒学经典的重新诠释。他们在排斥佛、道的同时,融合佛、道思想,将儒家的伦理、政治学说提升到哲学思辨的高度,就宇宙本原问题展开广泛而深入的探讨,创成一个以“理”为核心的更加精致完备的新儒学体系——理学。

——王家范、张耕华《大学中国史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋初“粮食革命”的主要表现,简述其对中国经济格局的影响。(5分)

(2)根据材料二并结合所学,概括宋朝社会的新变化。并用一句话概括宋代经济发展对社会变化的作用。(5分)

(3)根据材料三并结合所学,分析宋代儒家学者重新解释儒学经典的现实意图,并指出“理”的内涵及主要获取方法。(4分)

泰州市姜堰区2023-2024学年高一上学期期中考试

历史参考答案

一、选择题(本大题共30小题,每小题2分,共计60分。)

1—5 ABACD 6—10 BADCB 1—15 BCDCD

16—20 ABDDB 21—25 AADCB 2—30 BCCDB

二、非选择题(共3题,共计40分)

31.(12分)

(1)史实:铁制农具的使用;牛耕技术的出现;征收地租的封建剥削方式已出现。(3分)

(2)事件:商鞅变法 (2分)

作用:使秦国实行了富国强兵,为统一奠定基础;促进了社会的转型(3分)

(3)联系:材料二商鞅变法是在材料一春秋战国生产力发展和新剥削方式产生的基础上进行的;变法顺应了社会历史发展的趋势,促进了社会转型。(4分)

32.(14分)

(1)变化:由重门第(家世) 到重考试成绩。(2分)

背景:经济发展使寒门庶族地主势力崛起;隋朝统治者要求削弱地主豪强的势力以加强中央集权;九品中正制的弊端阻碍人才的选拔。(3分)

(2)特点:选拔范围不断扩大和开放;公平竞争;选拔注重择优录取。(3分)

(3)影响:

积极:官员选拔更加公开和公平;提高了官员文化素质;促进了社会阶层的流动;扩大官吏人才来源;扩大了统治基础;加强了中央集权;(4分)

消极:忽视实用性,不利于科技的发展;片面应试严重禁锢了思想,压抑个性。(2分)

33.(14分)

(1)表现:占城稻被广泛引入;占城稻一年多熟促进粮食产量大幅提高;稻麦复种制在南方相当普及。 (3分)

影响:推动经济重心南移。(2分)

(2)变化:门第观念淡化;社会成员身份趋于平等;国家对社会的控制相对松弛。(3分)

作用:经济发展为社会变化提供基础。(或:经济发展推动社会生活变迁)(2分)

(3)意图:抗衡佛、道思想的冲击;挖掘儒家经书的思想内涵为现实服务。(2分)

内涵:自然界和社会的根本原则。(1分)

路径:格物致知(1分)

同课章节目录