八年级语文下册第一单元复习

图片预览

文档简介

课件70张PPT。 单元导航 藤野先生 鲁迅

我的母亲 胡适

我的第一本书 牛汉

列夫·托尔斯泰 茨威格

再塑生命 海伦·凯勒教学目标

学习藤野先生不怀民族偏见的“博爱”精神。

理解鲁迅先生弃医从文思想变化的原因,学习他强烈的爱国主义思想感情。

学习本文选取典型事例,抓住人物的主要特征刻画人物,突出人物品质的写法。

重难点

作者弃医从文的思想转变。

教学目标2。藤野先生—— 鲁迅 鲁迅(1881—1936)生于浙江绍兴,原名周树人,字豫才,自第一篇小说《狂人日记》开始用鲁迅作笔名。

著名作品集有《野草》、《朝花夕拾》《呐喊》、《彷徨》《华盖集》、《坟》等。本文选自散文集《朝花夕拾》。鲁迅生活的绍兴河埠鲁迅简介 鲁迅留学日本1902年4月到日本,入东京弘文学院补习日语。

积极参加反清爱国活动,在《自题小像》诗中发出“我以我血荐轩辕”的誓言。

1904年入仙台医学专门学校学医。两年后弃医从文,想以改变国民精神入手,挽救民族危亡。

1906年到东京开始文学活动,翻译介绍外国文学作品,并写出《文化偏至论》等一系列论文。

1908年从章太炎学《说文解字》,加入光复会。

1909年8月,从日本回国。 课文写于1926年,回忆了1902—1906年留学日本的片段。

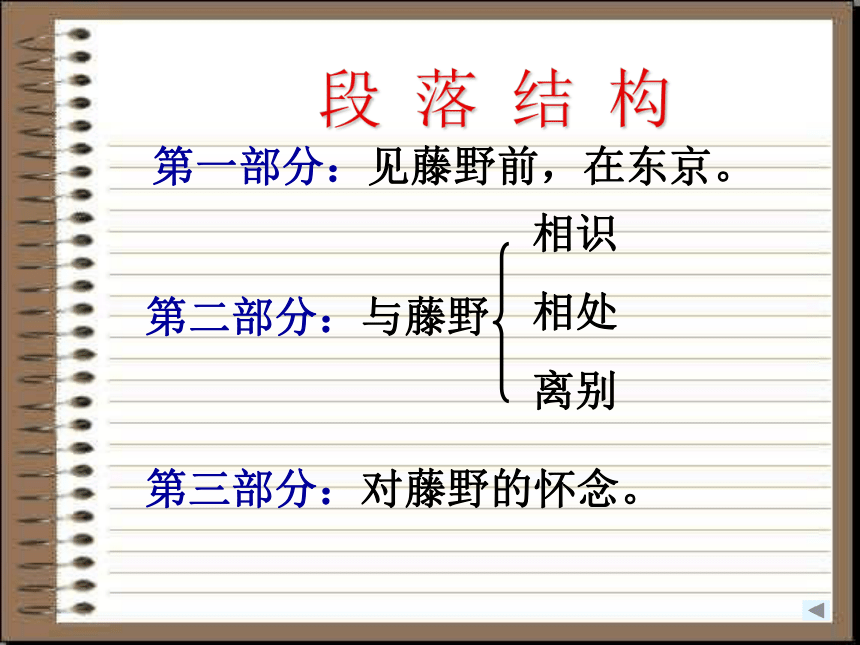

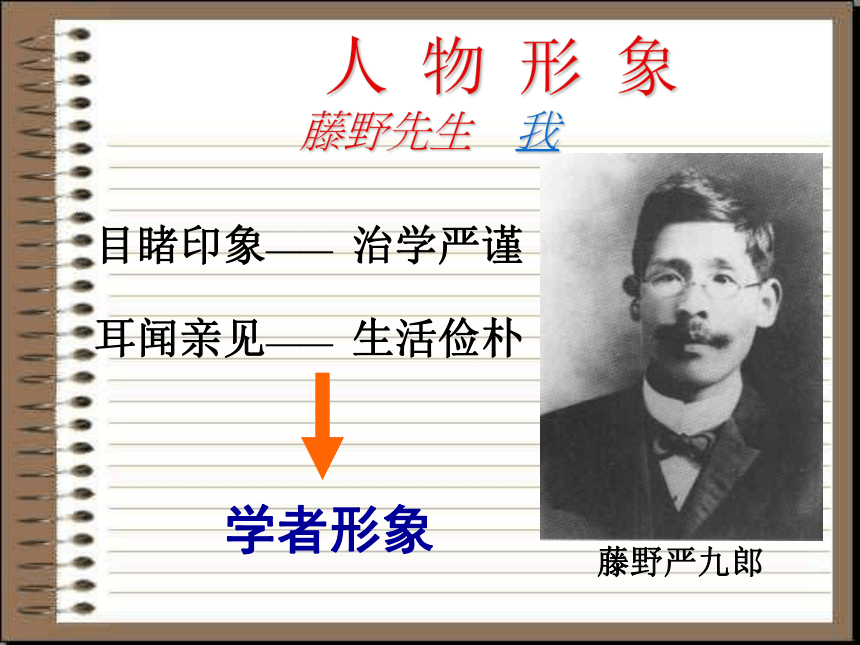

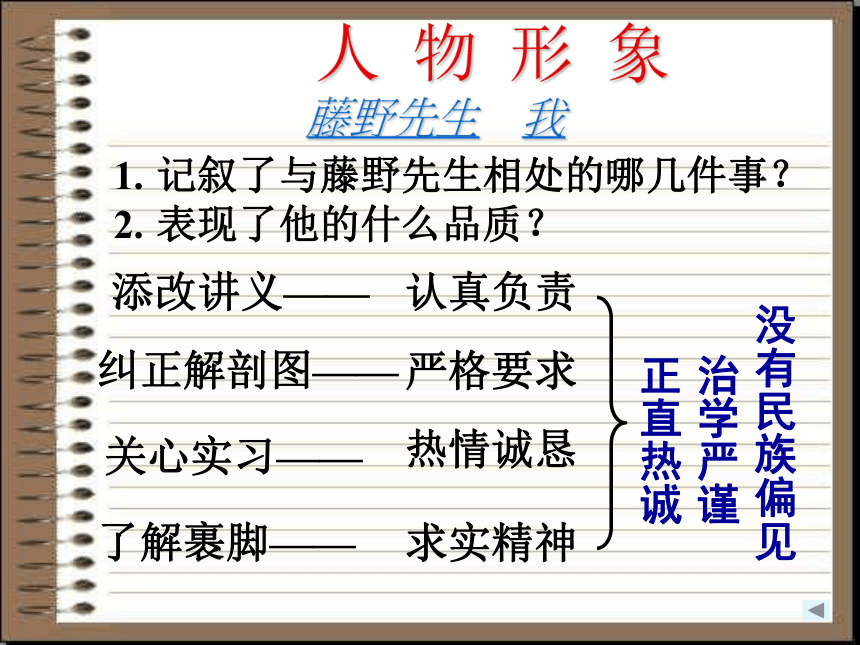

鲁迅本想以学医来救国救民,但后来却弃医从文了,我们在本课的学习中会认识到作者思想变化的原因。写作背景第二部分:与藤野相识相处离别第三部分:对藤野的怀念。第一部分:见藤野前,在东京。 段 落 结 构目睹印象——耳闻亲见——治学严谨生活俭朴学者形象藤野严九郎 人 物 形 象 藤野先生 我记叙了与藤野先生相处的哪几件事?

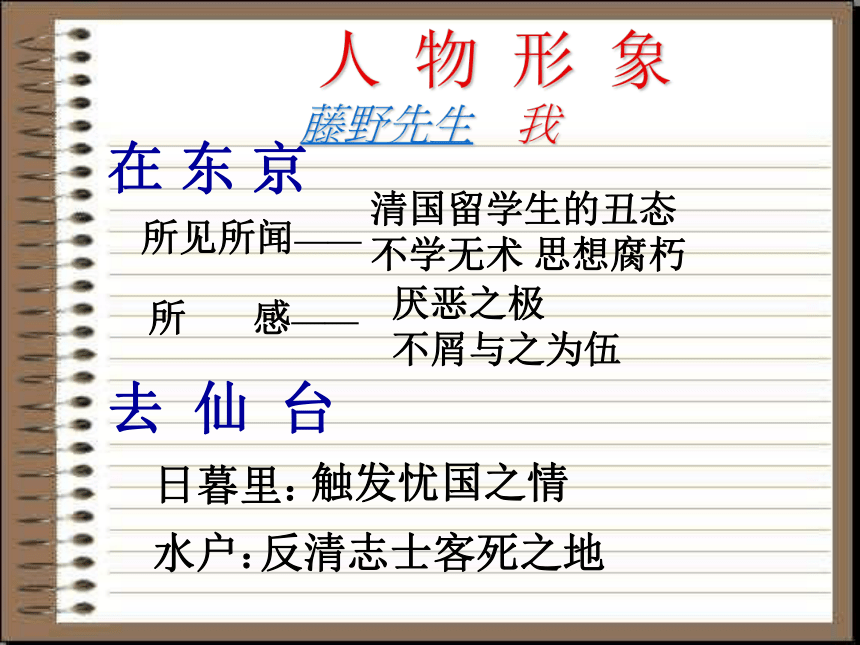

表现了他的什么品质?添改讲义——认真负责纠正解剖图——严格要求关心实习——热情诚恳了解裹脚——求实精神正直热诚治学严谨没有民族偏见 人 物 形 象 藤野先生 我在 东 京所见所闻——清国留学生的丑态

不学无术 思想腐朽所 感——厌恶之极

不屑与之为伍 人 物 形 象 藤野先生 我去 仙 台日暮里:水户:触发忧国之情反清志士客死之地看电影事件

匿名信事件 人 物 形 象 藤野先生 我弃医从文匿名信事件

个人与祖国的尊严受到侵犯,极为愤懑与辛酸。看电影事件

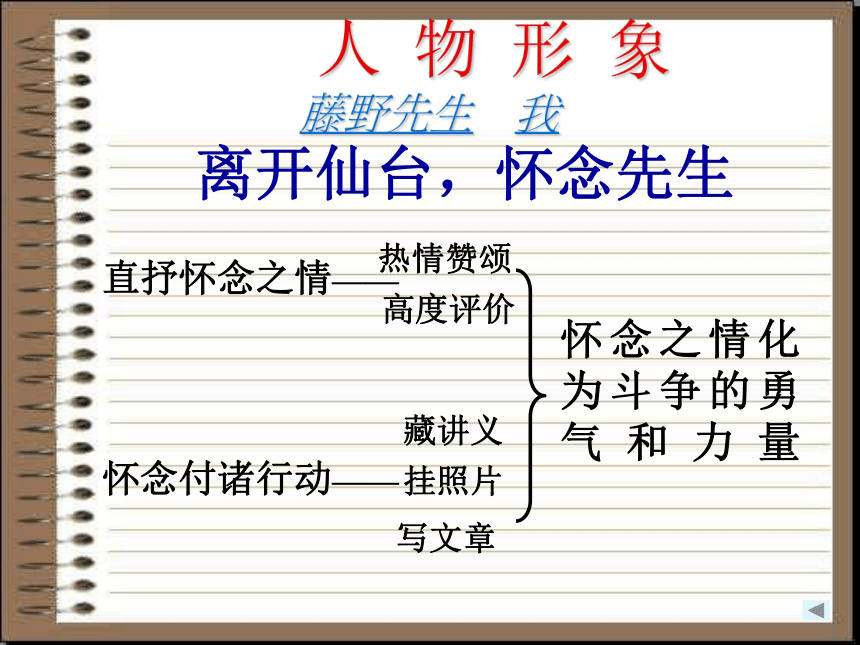

思想受极大震动:民族自尊心受到严重挫伤;深感国民的不觉悟(思想的麻木)。 人 物 形 象 藤野先生 我离开仙台,怀念先生直抒怀念之情——热情赞颂高度评价怀念付诸行动——藏讲义挂照片写文章怀念之情化为斗争的勇气和力量 人 物 形 象 藤野先生 我课文以作者与藤野先生的交往(交往的缘起、经过与别后的怀念)为叙事线索(明线),围绕表现藤野先生的崇高品质这一中心组织材料:开头写东京,接着写到仙台后受到的优待,再写与藤野先生的相识、相处、离别,最后写离开仙台后对藤野先生的怀念。

作者的情感变化(爱国主义)是本文的的暗线,写东京清国留学生赏樱花、学跳舞,写赴仙台途中对日暮里和水户的深刻印象,写仙台医专里发生的“两大事件”,写作者弃医从文,都是围绕这条暗线来组织的。 线 索 与 主 题“赞扬藤野先生的高贵品格”应该是这篇回忆散文的主旨和本意:从题目看;从全文结构看;从作品的实际效果看。

爱国主义情感使作品更有深度,使藤野先生的形象更为感人,它是这篇回忆散文的情感“底色”和背景:

“赏樱花”“学跳舞”是作者离东京往仙台见藤野先生的缘由;

“日暮里”“水户”表现的忧国之情是学医动机;

“优待”“爱国青年的寻衅”正反衬托藤野先生;

“看电影事件”是与藤野先生告别的直接原因;

对藤野先生的敬仰,源于他能不怀民族偏见。 线 索 与 主 题也有解散辫子,盘得平的,除下帽来,油光可鉴,宛如小姑娘的发髻一般,还要将脖子扭几扭。实在标致极了。(这表明了作者对清国留学生怎样的情感与态度?从句中哪些词语可以看出来?)

他的性格,在我的眼里和心里是伟大的,虽然他的姓名并不为许多人所知道。(藤野先生只是个普通人,作者为什么说他“伟大”,请结合具体事例谈谈你的看法。) 语 言 品 味表明 了作者对清国留学生的厌恶和嘲讽。

这些清国留学生留着辫子,以示是大清国的臣民,而且“盘得平”“油光可鉴”,表明他们精心打扮;

“扭几扭”写出他们招摇过市、自我陶醉的丑态;

“实在标致极了”,作者用反语表达了强烈的愤懑、讽刺之情。 语 言 品 味他没有狭隘的民族偏见,治学严谨,教学认真,能以公正之心对待来自弱国的学生,而且给予了极大的关心、鼓励和真诚的帮助。这些,在当时的历史背景下,能够做到这些尤其难能可贵。所以他在“我”的眼里和心里是“伟大”的。 语 言 品 味教学目标:

体会蕴含于字里行间的的母子之情以及作者对母亲的怀念之情;

学习本文语言表达的准确;

学习本文多角度写人的谋篇布局的方法。

重难点:

教学目标2.、3.。我 的 母 亲 —— 胡 适作 者 简 介 胡适(1891~1962),原名胡洪骍,字适之。安徽绩溪人。早年积极提倡白话文,对新文化运动、新文学革命做出了一定的贡献,他还是新诗的倡导者和实践者,1920年出版第一部新诗集《尝试集》。主要著作还有:《胡适文存》《中国哲学史大纲》《白话文学史》等。段 落 结 构第1~4段:先写自己童年的身体、性格特点,同时也表达了对童年往事的追念和惋惜之情。(过渡:“但这九年的生活,除了读书看书之外,究竟给了我一点做人的训练。……我的恩师就是我的慈母。”)

第5~12段:写母亲对我直接的教育和对我在做人方面的影响。

第13段:写母亲对作者深远的影响。文 意 与 人 物标题是“我的母亲”,而文章前三段只有一句提及母亲,而其他内容似乎与“母亲”无关,这是为什么? ⊙

文章写了母亲哪几件事?表现了母亲什么品性? ⊙

作者主要写母亲是他的恩师,为什么除了写母亲怎样训导之外,还用更多的笔墨写她与家人相处的情形? ⊙

文章结尾写道:“我在我母亲的教训之下度过了少年时代,受了她的极大极深的影响。”这“极大极深的影响”表现在哪些方面? ⊙

试对作者母亲为人、教子的方式发表评论。⊙文 意 与 人 物文章前三段写作者的性格特点和童年生活,一方面写出了自己童年的爱好 、快乐,另一方面也写出儿童好玩的天性;既写了童年生活的单调和失落,也写出环境与教育对一个人性格所起的奠基作用。这样写,就更突出母亲“给了我做人的训练”的珍贵,以及影响之大。概而言之,不仅为写母亲起到很好的铺垫作用,而且与文末相呼应。

文 意 与 人 物写了母亲三方面的事:

对我的管教;

作为当家的后母如何处理家庭的难事和矛盾;

如何对待他人对自己人格的侮辱。文 意 与 人 物对我的管教:

督促我的学习;

做人上的训导;

为我治眼病。

“我的严师”“我的慈母”:既严格又慈祥。文 意 与 人 物母亲当家之难:

如何对待大哥的债主:

——宽容的度量和善良的品性。

如何与我的大嫂、二嫂相处和如何对待她们之间的矛盾:

——容忍、温和的性格。文 意 与 人 物母亲受侮,直到五叔当面认错赔罪才罢休。

这件事表现了母亲“刚气”的一面。文 意 与 人 物常言道“母亲是人生的第一位老师”,这主要不是体现在母亲如何“教导”上,更多地体现在母亲平时怎样待人接物对自己的影响上。

写母亲与家人相处的情形,同样也是在写“母样是我的恩师”,写她以身示范对我的耳濡目染、潜移默化的教育和影响。也就是:不仅写了母亲对我的“言教”,更写了母亲对我的“身教”。文 意 与 人 物作者自道:

学得了好脾气;

学得了待人接物的和气;

宽恕人,体谅人;

勤学,自律。文 意 与 人 物作者母亲为人方面,主要是克己谦让,宽容善待,和睦仁慈;教子方面,主要表现为严格,有时过于严厉。

对于作者母亲来说,深感教子的责任更加重大:她所敬重的丈夫过早过世,对孩子的教育责任全部落在她的身上,同时孩子是她的精神生活的全部,也是她对未来生活的全部寄托……等等,正是这诸多原因,她容不得孩子有一点坏毛病,生怕他不争气。所以,她对孩子的教育格外深细而严格。语 言 品 味我在这九年之中,只学得了读书写字两件事。在文字和思想(看文章)的方面,不能不算是打了一点底子。 ⊙

在这广漠的人海里独自混了二十多年,没有一个人管束过我。 ⊙

如果我学得了一丝一毫的好脾气,如果我学得 了一点点待人接物的和气,如果我能宽恕人,体谅人——我都得感谢我的慈母。 ⊙我的第一本书

一、积累与运用1.作者___是位诗人,其散文也有诗意。但

本文的诗意不是那种轻飘飘的浪漫的抒情,而是来自对苦

难生活的深刻体察和独特感悟。

2.按课文内容填空并联系课文理解句子含义。

①我的童年没有幽默,只有从____的大自然感应到一点生

命最初的____________和____________。

②书和红薯在我们村里都是____________东西。

3.下列词语有无错别字,若有请改正

①优默 凄惨 红暑 梦幻 磨磨蹭蹭

②奥密 马鬃 赖皮 孰师 翻来复去

1.牛汉2.①荒寒 快乐 梦幻 童年没有幽默,道出作者童年生活的辛酸,那个时代,物

质是匮乏的,几乎所有同学都在生存底线上挣扎,哪有幽默可言?可是,毕竟是童年,无

论生活多么艰苦,也抹不去与生俱来的儿童的好奇、天真和淘气,和小伙伴、小动物在一

起,回到大自然中间,就是快乐的。(此题有一定难度,学生能理解即可) ②稀奇 那

个久远的年代 ,那样一个穷困的小山村,人们的物质生活、精神生活都是极端匮乏的。

3.①优改成幽 暑改成薯 ②密改成秘 孰改成塾 复改成覆4.“父亲的藏书里有鲁迅、周作人、朱自清的,”这些名字

你陌生吗?你读过他们哪些作品呢?试列举一二。

5.文章第二段说“书里有很多奇妙的东西。”你有过同感吗?

结合你的读书体验简单谈谈。4.鲁迅:《故乡》《孔乙己》《社戏》等等。 周作人:《故乡的野菜》《乌篷船》

《喝茶》、散文集《自己的园地》《雨天的书》等。 朱自清:《背影》《荷塘月

色》《桨声灯影里的秦淮河》、散文诗《匆匆》等。

5.答案举例:从书中知道了天文地理、古今中外的各种知识,或从书中懂得了什

么道理;或学会了如何做人等等,不一而论。 (一)

我是开春上的小学,放暑假的第二天,父亲回来了。我正在院子里看着晾晒的小

麦,不停地轰赶麻雀,祖母最讨厌麦子里掺和上麻雀粪。新打的小麦经阳光晒透

发出甜蜜蜜的味道,非常容易催眠和催梦……这就是我的第一本书。对于元贞来

说,是他一生唯一的一本书。 6.用自己的话概括选段的主要内容。

7.作者是怎样描述“第一本书”的样子的?

8.当父亲弄清“我”那“凄惨的课本”的原委后,并没有批评

“我”,只是“深深地叹着气”,试揣摩,父亲的叹气包含什

么含义?6.写了“我的第一本书”不同寻常的经历。

7.凄惨的课本,哪里还像本书,简直是一团纸。书是拦腰断的,只有下半部分,没有封面,没有头尾。

8.父亲是个知书识礼的人,这深深的叹息,既包含着对儿子做法的默许,也为儿子同学家的生活贫困而深表同情。9.通过父亲的言行,你看出父亲是个怎样的人?试发表你的看法。

10.通过读“第一本书”的故事,你认为“我的第一本书”仅仅指那半本课本吗?你还可以作怎样的理解?9.父亲温和善良、知书识礼、理解孩子、尊重孩子的友情,对孩子负责,同时也乐于助人。

10.“我的第一本书”,不仅仅指那半本课本,也指“我” 人生的第一课。这人生的第一课,蕴含着生活的艰辛,人间的温情,同学的友谊和上学的乐趣。了解托尔斯泰的生平及其思想变化和精神追求。

学习本文抓住人物的主要特征刻画人物,突出人物品质的写法。列夫·托尔斯泰—— 茨威格作 者 简 介 斯蒂芬·茨威格(1881~1942),奥地利著名小说家、传记作家.代表作有小说《人的命运转折点》、《一个陌生女人的来信》、《象棋的故事》、《一个女人一生中的二十四小时》等。关于列夫·托尔斯泰列夫·托尔斯泰是一位文学巨匠,创作了世界文学中第一流的作品。作在俄国文坛驰骋了近六十年,创作了大量文学作品,题材广泛,体裁多样。身后编成的全集多达90卷。在这浩如烟海的文学创作中,有三部长篇小说《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》《复活》代表了他的艺术高峰,也是他实践“最清醒的现实主义”的标志。段 落 结 构第一部分(1~5):刻画托尔斯泰的外貌特征;

第二部分(6~9):描写托尔斯泰那非同寻常的眼睛。列夫·托尔斯泰段 落 结 构主要写托尔斯泰的须发;

主要描写托尔斯泰面部轮廓、结构;

进一步刻画托尔斯泰面部特征,重点描写其面容表情;

写托尔斯泰长相平平,是俄国普通大众的一员;

写托尔斯泰的外貌会令拜访者感到失望。段 落 结 构写托尔斯泰犀利的目光;

写托尔斯泰的眼睛蕴藏着丰富的感情;

写托尔斯泰眼睛的威力;

赞美托尔斯泰犀利的眼光,同时揭示他人生的不幸。人 物 刻 画独特的艺术手法

在前半部分极力描写托尔斯泰平庸甚至丑陋的外表

大量运用比喻和夸张的修辞方法

独特的肖像描写:集中体现在文章对眼睛(眼光)的描写人 物 刻 画作者在课文前半部分对托尔斯泰外表的描写,突出了两方面特点:一是托尔斯泰外貌的平庸甚至丑陋,二是他和普通人一样,混在人堆里分辨不出。

写他脸相平庸既是对他外貌的真实刻画,也是为了说明他是俄国人民大众的普通一员。

联系全文看,写他平庸甚至丑陋的外表,正是用来反衬他灵魂的高贵,反衬他的眼睛精美绝伦。

全文既对托尔斯泰的“形”“神”作了独到细致的刻画,也渗透着作者对托尔斯泰的崇敬、赞美之情。前半部分的描写非但没有损害托尔斯泰的形象,反而收到相反相成的艺术效果,相互衬托,使托尔斯泰的外貌包括眼睛给人留下强烈而深刻的印象。 人 物 刻 画比喻

第一段:比喻中有夸张,两者联合运用描写托尔斯泰的须发;

第二段:用大量的比喻刻画托尔斯泰的面部特征;

第六段:夸张和妙喻,写出托尔斯泰眼睛深刻而准确的洞察力;

第七段:大量的比喻与夸张,描写托尔斯泰眼睛的“最富感情”。人 物 刻 画第一段

脸庞多毛,用“植被多于空地”喻之;

黝黑脸膛“皱似树皮”;

宽约一指的眉毛,“像纠缠不清的树根”;

灰白的卷发,像堆在额头上的泡沫;

须发覆盖,像热带森林般茂密;

大胡子,犹如卷起的滔滔白浪。人 物 刻 画第二段

整个面部,就像出自农村木匠之手的粗制滥造的小屋;

小眼睛上方的额头,就像是用刀胡乱劈成的树柴;

皮肤,就像用枝条扎成的村舍外墙那样粗糙。人 物 刻 画第六段

那对浓似灌木丛的眉毛下面,一对灰色的眼睛射出一道黑豹似的目光;

这道目光就像一把锃亮的钢刀刺了过来,又稳又准,击中要害;

它像枪弹穿透了伪装的甲胄,它像金刚刀切开了一块玻璃。人 物 刻 画第七段

愤怒使之冷峻,不悦使之结冰,友善使之和缓,激情使之炽烈如火;

在优美动人的音乐影响下,它们可以像村妇那样热泪涟涟。精神上感到满足自在时,它们可以闪闪发光;

它们可以变得冷酷锐利,可以像手术刀、像X射线那样揭开隐藏的秘密。人 物 刻 画夸张

描写眉毛

描写须发

描写皮肤

描写鼻子

描写目光

这些夸张性的描写,不仅使托尔斯泰的外貌特征给人留下鲜明深刻的印象,而且让人产生无尽的联想。人 物 刻 画描写眉毛:

宽约一指的眉毛像纠缠不清的树根,朝上倒竖。人 物 刻 画描写须发:

一绺绺灰白的卷发像泡沫一样堆在额头上,不管从哪个角度看,你都能见到热带森林般茂密的须发。他那天父般的犹如卷起的滔滔白浪的大胡子。人 物 刻 画描写皮肤:

皮肤藏污纳垢,缺少光泽,就像用枝条扎成的村舍外墙那样粗糙。人 物 刻 画描写鼻子:

一只宽宽的、两孔朝天的狮子鼻,仿佛被人一拳头打塌了的样子。人 物 刻 画描写目光:

像枪弹穿透了伪装的甲胄,它像金刚刀切开了玻璃。人 物 刻 画本文的重点是落在写托尔斯泰的眼睛上,通过写眼睛来写他的敏察、深刻,写他作为伟大作家的杰出才能,写他是时代的透视镜和多棱镜。

例:第八段人 物 刻 画亏得有这么一对眼睛,托尔斯泰的脸上于是透出一股才气来。……托尔斯泰面部的其他部件——胡子、眉毛、头发,都不过是用以包装、保护这对闪光的珠宝的甲壳而已。 》》

这对珠宝有魔力,有磁性,可以把人世间的物质吸进去,然后向我们这个时代放射出精确无误的频波。 》》

再小的事物,借助这副透镜都能看得清清楚楚,像一只猎鹰从高空朝一只胆怯的耗子俯冲下来,这对眼睛连最最微不足道的细节都不放过。》》

当这一副寒光四射的匕首转而对准它的主人时是十分可怕的,因为锋刃无情,直戳要害,正好刺中了他的心窝。 》》人 物 刻 画用粗鄙的外表来保护精美的珠宝——欲扬先抑手法的艺术效果。人 物 刻 画这里对托尔斯泰的眼睛的描写,已不再限于肖像描写了,而是含蓄地揭示了托尔斯泰作为伟大的现实主义艺术家,对他所处的时代作出准确、深入、全面的描绘,成为时代的代言人(全方位的观察力)。人 物 刻 画通过写眼睛来写托尔斯泰观察社会、人生、时代的广阔和深细。人 物 刻 画通过写眼睛来写托尔斯泰观察社会、人生、时代批判的深度和广度(作为19世纪俄罗斯现实主义顶峰的代表,被誉为“清醒的现实主义”作家,托尔斯泰的笔锋几乎指向社会的各个方面,特别是对沙皇的专制、法律的虚伪 、贵族的腐朽、农民贫困的原因无不给予深刻的揭示)。文 意 考 究课文一方面说托尔斯泰“可以任意支配整个世界及其知识财富”,可见他是幸福的;但另一方面又说他得不到“属于自己的那一份幸福”,这是否矛盾?你怎样理解作者所说的“幸福”的含义?文 意 考 究不矛盾:

“能够看清真相的人”常是痛苦的,这就是我们常说的智者的痛苦,如果他既是智者又是仁者,那么痛苦将是双倍的。

托尔斯泰正是这样的人,他看透了暴政、丑恶、虚伪和苦难,也看清了造成人间种种罪恶的原因,并尽其自己毕生努力去改变它,但总是事与愿违,这才是最大的痛苦。晚年托尔斯泰厌弃贵族生活,决然放弃财产,以致和家人产生矛盾,最后毅然离家出走,而客死途中。这种种行为正是“痛苦”的体现。 感悟莎利文老师深沉的爱和独特的教育方式;

让心灵接受一次“爱”的熏陶;

体味文章语言的清新朴实。再塑生命 —— 海伦·凯勒作 者 简 介 海伦·凯勒好像注定要为人类创造奇迹,或者说,上帝让她来到人间,是向常人昭示着残疾人的尊严和伟大。她一岁半时突患急性脑充血病,连日的高烧使她昏迷不醒。当她苏醒过来,眼睛烧瞎了,耳朵烧聋了,那一张灵巧的小嘴也不会说话了。从此,她坠入了一个黑暗而沉寂的世界,陷进了痛苦的深渊。

1887年3月3日,对海伦来说这是个极重要的日子。家里为她请来了一位老师——安妮·莎莉文小姐。安妮教会她写字、手语。波金斯盲人学校亚纳格诺先生:她三个月的学习取得的成绩别人得花一年工夫。这时,海伦才9岁。文 意 研 讨通读全文,把握文章,为什么海伦称莎莉文老师为“再塑生命”的人? ※

如何理解作者说:井房的经历“唤醒了我的灵魂,并给予我光明、快乐和自由”? ※

爱并不是一个具体的可视可触的事物,可是在生活中我们却处处能感受到它的存在。课文第三总分师生的问答中,有几个探讨什么是爱的句子,找出来并说说它们的含义,也可以模仿着写几句话。 ※文 意 研 讨“再塑生命”从字面意思看,是“重新塑造生命,重新获得生命”的意思。但在本文中,再塑生命,是指“爱的光明照到了我的身上”,本来,“我在那个寂静而又黑暗的世界里,根本就不会有温柔和同情。”但是,在莎莉文老师的教育下,“我”的灵魂被唤醒,再次拥有“光明、希望、快乐和自由”。是莎莉文老师让“我”又回到自然,理解自然。莎莉文老师还教“我”懂得“什么是爱”。

正如作者自己所言:“她就是那个来对我启示世间的真理、给我深切的爱的人。”从这个意义上说,莎莉文老师是“再塑生命的人”,从中表达了作者对莎莉文老师无比的敬爱和感激。文 意 研 讨海伦病后由于对外部世界无从知晓,脾气也变得古怪,动辄大发雷霆。她经常扑倒在地上,发出阵阵尖叫;起床后拒不洗脸;吃饭时调皮捣蛋……关于小时候这段经历,海伦写道:那时,我仿佛感到被一只无形的手紧紧地抓着。于时,拼命想挣脱这种束缚。关于这一点,本文也有描述:“当时的我,经过数个星期的愤怒、苦恼,已经疲倦不堪了。”

井房的经历,不仅让海伦懂得“水”这个字表达的具体内容——作者写出了她当时的恍然大悟——“水”这个字就是正在我手上流过的这种清凉而奇妙的东西。这是海伦首次获得了事物的概念,这是思维的一次飞跃。所以,作者充满深情地说:“井房的经历……这是生平第一次。” 文 意 研 讨课文中探讨“爱”的句子:

爱是什么?

爱是花的香味吗? ◎

爱是不是太阳? ◎

爱有点儿像太阳没出来以前天空中的云彩。你摸不到云彩,但你能感觉到雨水。你也知道,在经过一天酷热日晒之后,要是花和大地能得到雨水会是多么高兴呀!爱也是摸不着的,但你却能感到她带来的甜蜜。没有爱,你就不快活,也不想玩了。 ◎文 意 研 讨在海伦看来,爱是给人带来愉快而美好感受的东西。更多资源xiti123.taobao.com 文 意 研 讨在海伦看来,“世界上没有比太阳更好的东西,它的热力使万物茁壮生长。”爱能给人光和热,能使万物茁壮成长。显然,小海伦对“爱”又深入了一步。文 意 研 讨爱是看不见摸不着的,但它总是出现在你最需要的时候,有了它,你就快乐,生活就变得美好,没有它,一切都变得索然无味了。

我的母亲 胡适

我的第一本书 牛汉

列夫·托尔斯泰 茨威格

再塑生命 海伦·凯勒教学目标

学习藤野先生不怀民族偏见的“博爱”精神。

理解鲁迅先生弃医从文思想变化的原因,学习他强烈的爱国主义思想感情。

学习本文选取典型事例,抓住人物的主要特征刻画人物,突出人物品质的写法。

重难点

作者弃医从文的思想转变。

教学目标2。藤野先生—— 鲁迅 鲁迅(1881—1936)生于浙江绍兴,原名周树人,字豫才,自第一篇小说《狂人日记》开始用鲁迅作笔名。

著名作品集有《野草》、《朝花夕拾》《呐喊》、《彷徨》《华盖集》、《坟》等。本文选自散文集《朝花夕拾》。鲁迅生活的绍兴河埠鲁迅简介 鲁迅留学日本1902年4月到日本,入东京弘文学院补习日语。

积极参加反清爱国活动,在《自题小像》诗中发出“我以我血荐轩辕”的誓言。

1904年入仙台医学专门学校学医。两年后弃医从文,想以改变国民精神入手,挽救民族危亡。

1906年到东京开始文学活动,翻译介绍外国文学作品,并写出《文化偏至论》等一系列论文。

1908年从章太炎学《说文解字》,加入光复会。

1909年8月,从日本回国。 课文写于1926年,回忆了1902—1906年留学日本的片段。

鲁迅本想以学医来救国救民,但后来却弃医从文了,我们在本课的学习中会认识到作者思想变化的原因。写作背景第二部分:与藤野相识相处离别第三部分:对藤野的怀念。第一部分:见藤野前,在东京。 段 落 结 构目睹印象——耳闻亲见——治学严谨生活俭朴学者形象藤野严九郎 人 物 形 象 藤野先生 我记叙了与藤野先生相处的哪几件事?

表现了他的什么品质?添改讲义——认真负责纠正解剖图——严格要求关心实习——热情诚恳了解裹脚——求实精神正直热诚治学严谨没有民族偏见 人 物 形 象 藤野先生 我在 东 京所见所闻——清国留学生的丑态

不学无术 思想腐朽所 感——厌恶之极

不屑与之为伍 人 物 形 象 藤野先生 我去 仙 台日暮里:水户:触发忧国之情反清志士客死之地看电影事件

匿名信事件 人 物 形 象 藤野先生 我弃医从文匿名信事件

个人与祖国的尊严受到侵犯,极为愤懑与辛酸。看电影事件

思想受极大震动:民族自尊心受到严重挫伤;深感国民的不觉悟(思想的麻木)。 人 物 形 象 藤野先生 我离开仙台,怀念先生直抒怀念之情——热情赞颂高度评价怀念付诸行动——藏讲义挂照片写文章怀念之情化为斗争的勇气和力量 人 物 形 象 藤野先生 我课文以作者与藤野先生的交往(交往的缘起、经过与别后的怀念)为叙事线索(明线),围绕表现藤野先生的崇高品质这一中心组织材料:开头写东京,接着写到仙台后受到的优待,再写与藤野先生的相识、相处、离别,最后写离开仙台后对藤野先生的怀念。

作者的情感变化(爱国主义)是本文的的暗线,写东京清国留学生赏樱花、学跳舞,写赴仙台途中对日暮里和水户的深刻印象,写仙台医专里发生的“两大事件”,写作者弃医从文,都是围绕这条暗线来组织的。 线 索 与 主 题“赞扬藤野先生的高贵品格”应该是这篇回忆散文的主旨和本意:从题目看;从全文结构看;从作品的实际效果看。

爱国主义情感使作品更有深度,使藤野先生的形象更为感人,它是这篇回忆散文的情感“底色”和背景:

“赏樱花”“学跳舞”是作者离东京往仙台见藤野先生的缘由;

“日暮里”“水户”表现的忧国之情是学医动机;

“优待”“爱国青年的寻衅”正反衬托藤野先生;

“看电影事件”是与藤野先生告别的直接原因;

对藤野先生的敬仰,源于他能不怀民族偏见。 线 索 与 主 题也有解散辫子,盘得平的,除下帽来,油光可鉴,宛如小姑娘的发髻一般,还要将脖子扭几扭。实在标致极了。(这表明了作者对清国留学生怎样的情感与态度?从句中哪些词语可以看出来?)

他的性格,在我的眼里和心里是伟大的,虽然他的姓名并不为许多人所知道。(藤野先生只是个普通人,作者为什么说他“伟大”,请结合具体事例谈谈你的看法。) 语 言 品 味表明 了作者对清国留学生的厌恶和嘲讽。

这些清国留学生留着辫子,以示是大清国的臣民,而且“盘得平”“油光可鉴”,表明他们精心打扮;

“扭几扭”写出他们招摇过市、自我陶醉的丑态;

“实在标致极了”,作者用反语表达了强烈的愤懑、讽刺之情。 语 言 品 味他没有狭隘的民族偏见,治学严谨,教学认真,能以公正之心对待来自弱国的学生,而且给予了极大的关心、鼓励和真诚的帮助。这些,在当时的历史背景下,能够做到这些尤其难能可贵。所以他在“我”的眼里和心里是“伟大”的。 语 言 品 味教学目标:

体会蕴含于字里行间的的母子之情以及作者对母亲的怀念之情;

学习本文语言表达的准确;

学习本文多角度写人的谋篇布局的方法。

重难点:

教学目标2.、3.。我 的 母 亲 —— 胡 适作 者 简 介 胡适(1891~1962),原名胡洪骍,字适之。安徽绩溪人。早年积极提倡白话文,对新文化运动、新文学革命做出了一定的贡献,他还是新诗的倡导者和实践者,1920年出版第一部新诗集《尝试集》。主要著作还有:《胡适文存》《中国哲学史大纲》《白话文学史》等。段 落 结 构第1~4段:先写自己童年的身体、性格特点,同时也表达了对童年往事的追念和惋惜之情。(过渡:“但这九年的生活,除了读书看书之外,究竟给了我一点做人的训练。……我的恩师就是我的慈母。”)

第5~12段:写母亲对我直接的教育和对我在做人方面的影响。

第13段:写母亲对作者深远的影响。文 意 与 人 物标题是“我的母亲”,而文章前三段只有一句提及母亲,而其他内容似乎与“母亲”无关,这是为什么? ⊙

文章写了母亲哪几件事?表现了母亲什么品性? ⊙

作者主要写母亲是他的恩师,为什么除了写母亲怎样训导之外,还用更多的笔墨写她与家人相处的情形? ⊙

文章结尾写道:“我在我母亲的教训之下度过了少年时代,受了她的极大极深的影响。”这“极大极深的影响”表现在哪些方面? ⊙

试对作者母亲为人、教子的方式发表评论。⊙文 意 与 人 物文章前三段写作者的性格特点和童年生活,一方面写出了自己童年的爱好 、快乐,另一方面也写出儿童好玩的天性;既写了童年生活的单调和失落,也写出环境与教育对一个人性格所起的奠基作用。这样写,就更突出母亲“给了我做人的训练”的珍贵,以及影响之大。概而言之,不仅为写母亲起到很好的铺垫作用,而且与文末相呼应。

文 意 与 人 物写了母亲三方面的事:

对我的管教;

作为当家的后母如何处理家庭的难事和矛盾;

如何对待他人对自己人格的侮辱。文 意 与 人 物对我的管教:

督促我的学习;

做人上的训导;

为我治眼病。

“我的严师”“我的慈母”:既严格又慈祥。文 意 与 人 物母亲当家之难:

如何对待大哥的债主:

——宽容的度量和善良的品性。

如何与我的大嫂、二嫂相处和如何对待她们之间的矛盾:

——容忍、温和的性格。文 意 与 人 物母亲受侮,直到五叔当面认错赔罪才罢休。

这件事表现了母亲“刚气”的一面。文 意 与 人 物常言道“母亲是人生的第一位老师”,这主要不是体现在母亲如何“教导”上,更多地体现在母亲平时怎样待人接物对自己的影响上。

写母亲与家人相处的情形,同样也是在写“母样是我的恩师”,写她以身示范对我的耳濡目染、潜移默化的教育和影响。也就是:不仅写了母亲对我的“言教”,更写了母亲对我的“身教”。文 意 与 人 物作者自道:

学得了好脾气;

学得了待人接物的和气;

宽恕人,体谅人;

勤学,自律。文 意 与 人 物作者母亲为人方面,主要是克己谦让,宽容善待,和睦仁慈;教子方面,主要表现为严格,有时过于严厉。

对于作者母亲来说,深感教子的责任更加重大:她所敬重的丈夫过早过世,对孩子的教育责任全部落在她的身上,同时孩子是她的精神生活的全部,也是她对未来生活的全部寄托……等等,正是这诸多原因,她容不得孩子有一点坏毛病,生怕他不争气。所以,她对孩子的教育格外深细而严格。语 言 品 味我在这九年之中,只学得了读书写字两件事。在文字和思想(看文章)的方面,不能不算是打了一点底子。 ⊙

在这广漠的人海里独自混了二十多年,没有一个人管束过我。 ⊙

如果我学得了一丝一毫的好脾气,如果我学得 了一点点待人接物的和气,如果我能宽恕人,体谅人——我都得感谢我的慈母。 ⊙我的第一本书

一、积累与运用1.作者___是位诗人,其散文也有诗意。但

本文的诗意不是那种轻飘飘的浪漫的抒情,而是来自对苦

难生活的深刻体察和独特感悟。

2.按课文内容填空并联系课文理解句子含义。

①我的童年没有幽默,只有从____的大自然感应到一点生

命最初的____________和____________。

②书和红薯在我们村里都是____________东西。

3.下列词语有无错别字,若有请改正

①优默 凄惨 红暑 梦幻 磨磨蹭蹭

②奥密 马鬃 赖皮 孰师 翻来复去

1.牛汉2.①荒寒 快乐 梦幻 童年没有幽默,道出作者童年生活的辛酸,那个时代,物

质是匮乏的,几乎所有同学都在生存底线上挣扎,哪有幽默可言?可是,毕竟是童年,无

论生活多么艰苦,也抹不去与生俱来的儿童的好奇、天真和淘气,和小伙伴、小动物在一

起,回到大自然中间,就是快乐的。(此题有一定难度,学生能理解即可) ②稀奇 那

个久远的年代 ,那样一个穷困的小山村,人们的物质生活、精神生活都是极端匮乏的。

3.①优改成幽 暑改成薯 ②密改成秘 孰改成塾 复改成覆4.“父亲的藏书里有鲁迅、周作人、朱自清的,”这些名字

你陌生吗?你读过他们哪些作品呢?试列举一二。

5.文章第二段说“书里有很多奇妙的东西。”你有过同感吗?

结合你的读书体验简单谈谈。4.鲁迅:《故乡》《孔乙己》《社戏》等等。 周作人:《故乡的野菜》《乌篷船》

《喝茶》、散文集《自己的园地》《雨天的书》等。 朱自清:《背影》《荷塘月

色》《桨声灯影里的秦淮河》、散文诗《匆匆》等。

5.答案举例:从书中知道了天文地理、古今中外的各种知识,或从书中懂得了什

么道理;或学会了如何做人等等,不一而论。 (一)

我是开春上的小学,放暑假的第二天,父亲回来了。我正在院子里看着晾晒的小

麦,不停地轰赶麻雀,祖母最讨厌麦子里掺和上麻雀粪。新打的小麦经阳光晒透

发出甜蜜蜜的味道,非常容易催眠和催梦……这就是我的第一本书。对于元贞来

说,是他一生唯一的一本书。 6.用自己的话概括选段的主要内容。

7.作者是怎样描述“第一本书”的样子的?

8.当父亲弄清“我”那“凄惨的课本”的原委后,并没有批评

“我”,只是“深深地叹着气”,试揣摩,父亲的叹气包含什

么含义?6.写了“我的第一本书”不同寻常的经历。

7.凄惨的课本,哪里还像本书,简直是一团纸。书是拦腰断的,只有下半部分,没有封面,没有头尾。

8.父亲是个知书识礼的人,这深深的叹息,既包含着对儿子做法的默许,也为儿子同学家的生活贫困而深表同情。9.通过父亲的言行,你看出父亲是个怎样的人?试发表你的看法。

10.通过读“第一本书”的故事,你认为“我的第一本书”仅仅指那半本课本吗?你还可以作怎样的理解?9.父亲温和善良、知书识礼、理解孩子、尊重孩子的友情,对孩子负责,同时也乐于助人。

10.“我的第一本书”,不仅仅指那半本课本,也指“我” 人生的第一课。这人生的第一课,蕴含着生活的艰辛,人间的温情,同学的友谊和上学的乐趣。了解托尔斯泰的生平及其思想变化和精神追求。

学习本文抓住人物的主要特征刻画人物,突出人物品质的写法。列夫·托尔斯泰—— 茨威格作 者 简 介 斯蒂芬·茨威格(1881~1942),奥地利著名小说家、传记作家.代表作有小说《人的命运转折点》、《一个陌生女人的来信》、《象棋的故事》、《一个女人一生中的二十四小时》等。关于列夫·托尔斯泰列夫·托尔斯泰是一位文学巨匠,创作了世界文学中第一流的作品。作在俄国文坛驰骋了近六十年,创作了大量文学作品,题材广泛,体裁多样。身后编成的全集多达90卷。在这浩如烟海的文学创作中,有三部长篇小说《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》《复活》代表了他的艺术高峰,也是他实践“最清醒的现实主义”的标志。段 落 结 构第一部分(1~5):刻画托尔斯泰的外貌特征;

第二部分(6~9):描写托尔斯泰那非同寻常的眼睛。列夫·托尔斯泰段 落 结 构主要写托尔斯泰的须发;

主要描写托尔斯泰面部轮廓、结构;

进一步刻画托尔斯泰面部特征,重点描写其面容表情;

写托尔斯泰长相平平,是俄国普通大众的一员;

写托尔斯泰的外貌会令拜访者感到失望。段 落 结 构写托尔斯泰犀利的目光;

写托尔斯泰的眼睛蕴藏着丰富的感情;

写托尔斯泰眼睛的威力;

赞美托尔斯泰犀利的眼光,同时揭示他人生的不幸。人 物 刻 画独特的艺术手法

在前半部分极力描写托尔斯泰平庸甚至丑陋的外表

大量运用比喻和夸张的修辞方法

独特的肖像描写:集中体现在文章对眼睛(眼光)的描写人 物 刻 画作者在课文前半部分对托尔斯泰外表的描写,突出了两方面特点:一是托尔斯泰外貌的平庸甚至丑陋,二是他和普通人一样,混在人堆里分辨不出。

写他脸相平庸既是对他外貌的真实刻画,也是为了说明他是俄国人民大众的普通一员。

联系全文看,写他平庸甚至丑陋的外表,正是用来反衬他灵魂的高贵,反衬他的眼睛精美绝伦。

全文既对托尔斯泰的“形”“神”作了独到细致的刻画,也渗透着作者对托尔斯泰的崇敬、赞美之情。前半部分的描写非但没有损害托尔斯泰的形象,反而收到相反相成的艺术效果,相互衬托,使托尔斯泰的外貌包括眼睛给人留下强烈而深刻的印象。 人 物 刻 画比喻

第一段:比喻中有夸张,两者联合运用描写托尔斯泰的须发;

第二段:用大量的比喻刻画托尔斯泰的面部特征;

第六段:夸张和妙喻,写出托尔斯泰眼睛深刻而准确的洞察力;

第七段:大量的比喻与夸张,描写托尔斯泰眼睛的“最富感情”。人 物 刻 画第一段

脸庞多毛,用“植被多于空地”喻之;

黝黑脸膛“皱似树皮”;

宽约一指的眉毛,“像纠缠不清的树根”;

灰白的卷发,像堆在额头上的泡沫;

须发覆盖,像热带森林般茂密;

大胡子,犹如卷起的滔滔白浪。人 物 刻 画第二段

整个面部,就像出自农村木匠之手的粗制滥造的小屋;

小眼睛上方的额头,就像是用刀胡乱劈成的树柴;

皮肤,就像用枝条扎成的村舍外墙那样粗糙。人 物 刻 画第六段

那对浓似灌木丛的眉毛下面,一对灰色的眼睛射出一道黑豹似的目光;

这道目光就像一把锃亮的钢刀刺了过来,又稳又准,击中要害;

它像枪弹穿透了伪装的甲胄,它像金刚刀切开了一块玻璃。人 物 刻 画第七段

愤怒使之冷峻,不悦使之结冰,友善使之和缓,激情使之炽烈如火;

在优美动人的音乐影响下,它们可以像村妇那样热泪涟涟。精神上感到满足自在时,它们可以闪闪发光;

它们可以变得冷酷锐利,可以像手术刀、像X射线那样揭开隐藏的秘密。人 物 刻 画夸张

描写眉毛

描写须发

描写皮肤

描写鼻子

描写目光

这些夸张性的描写,不仅使托尔斯泰的外貌特征给人留下鲜明深刻的印象,而且让人产生无尽的联想。人 物 刻 画描写眉毛:

宽约一指的眉毛像纠缠不清的树根,朝上倒竖。人 物 刻 画描写须发:

一绺绺灰白的卷发像泡沫一样堆在额头上,不管从哪个角度看,你都能见到热带森林般茂密的须发。他那天父般的犹如卷起的滔滔白浪的大胡子。人 物 刻 画描写皮肤:

皮肤藏污纳垢,缺少光泽,就像用枝条扎成的村舍外墙那样粗糙。人 物 刻 画描写鼻子:

一只宽宽的、两孔朝天的狮子鼻,仿佛被人一拳头打塌了的样子。人 物 刻 画描写目光:

像枪弹穿透了伪装的甲胄,它像金刚刀切开了玻璃。人 物 刻 画本文的重点是落在写托尔斯泰的眼睛上,通过写眼睛来写他的敏察、深刻,写他作为伟大作家的杰出才能,写他是时代的透视镜和多棱镜。

例:第八段人 物 刻 画亏得有这么一对眼睛,托尔斯泰的脸上于是透出一股才气来。……托尔斯泰面部的其他部件——胡子、眉毛、头发,都不过是用以包装、保护这对闪光的珠宝的甲壳而已。 》》

这对珠宝有魔力,有磁性,可以把人世间的物质吸进去,然后向我们这个时代放射出精确无误的频波。 》》

再小的事物,借助这副透镜都能看得清清楚楚,像一只猎鹰从高空朝一只胆怯的耗子俯冲下来,这对眼睛连最最微不足道的细节都不放过。》》

当这一副寒光四射的匕首转而对准它的主人时是十分可怕的,因为锋刃无情,直戳要害,正好刺中了他的心窝。 》》人 物 刻 画用粗鄙的外表来保护精美的珠宝——欲扬先抑手法的艺术效果。人 物 刻 画这里对托尔斯泰的眼睛的描写,已不再限于肖像描写了,而是含蓄地揭示了托尔斯泰作为伟大的现实主义艺术家,对他所处的时代作出准确、深入、全面的描绘,成为时代的代言人(全方位的观察力)。人 物 刻 画通过写眼睛来写托尔斯泰观察社会、人生、时代的广阔和深细。人 物 刻 画通过写眼睛来写托尔斯泰观察社会、人生、时代批判的深度和广度(作为19世纪俄罗斯现实主义顶峰的代表,被誉为“清醒的现实主义”作家,托尔斯泰的笔锋几乎指向社会的各个方面,特别是对沙皇的专制、法律的虚伪 、贵族的腐朽、农民贫困的原因无不给予深刻的揭示)。文 意 考 究课文一方面说托尔斯泰“可以任意支配整个世界及其知识财富”,可见他是幸福的;但另一方面又说他得不到“属于自己的那一份幸福”,这是否矛盾?你怎样理解作者所说的“幸福”的含义?文 意 考 究不矛盾:

“能够看清真相的人”常是痛苦的,这就是我们常说的智者的痛苦,如果他既是智者又是仁者,那么痛苦将是双倍的。

托尔斯泰正是这样的人,他看透了暴政、丑恶、虚伪和苦难,也看清了造成人间种种罪恶的原因,并尽其自己毕生努力去改变它,但总是事与愿违,这才是最大的痛苦。晚年托尔斯泰厌弃贵族生活,决然放弃财产,以致和家人产生矛盾,最后毅然离家出走,而客死途中。这种种行为正是“痛苦”的体现。 感悟莎利文老师深沉的爱和独特的教育方式;

让心灵接受一次“爱”的熏陶;

体味文章语言的清新朴实。再塑生命 —— 海伦·凯勒作 者 简 介 海伦·凯勒好像注定要为人类创造奇迹,或者说,上帝让她来到人间,是向常人昭示着残疾人的尊严和伟大。她一岁半时突患急性脑充血病,连日的高烧使她昏迷不醒。当她苏醒过来,眼睛烧瞎了,耳朵烧聋了,那一张灵巧的小嘴也不会说话了。从此,她坠入了一个黑暗而沉寂的世界,陷进了痛苦的深渊。

1887年3月3日,对海伦来说这是个极重要的日子。家里为她请来了一位老师——安妮·莎莉文小姐。安妮教会她写字、手语。波金斯盲人学校亚纳格诺先生:她三个月的学习取得的成绩别人得花一年工夫。这时,海伦才9岁。文 意 研 讨通读全文,把握文章,为什么海伦称莎莉文老师为“再塑生命”的人? ※

如何理解作者说:井房的经历“唤醒了我的灵魂,并给予我光明、快乐和自由”? ※

爱并不是一个具体的可视可触的事物,可是在生活中我们却处处能感受到它的存在。课文第三总分师生的问答中,有几个探讨什么是爱的句子,找出来并说说它们的含义,也可以模仿着写几句话。 ※文 意 研 讨“再塑生命”从字面意思看,是“重新塑造生命,重新获得生命”的意思。但在本文中,再塑生命,是指“爱的光明照到了我的身上”,本来,“我在那个寂静而又黑暗的世界里,根本就不会有温柔和同情。”但是,在莎莉文老师的教育下,“我”的灵魂被唤醒,再次拥有“光明、希望、快乐和自由”。是莎莉文老师让“我”又回到自然,理解自然。莎莉文老师还教“我”懂得“什么是爱”。

正如作者自己所言:“她就是那个来对我启示世间的真理、给我深切的爱的人。”从这个意义上说,莎莉文老师是“再塑生命的人”,从中表达了作者对莎莉文老师无比的敬爱和感激。文 意 研 讨海伦病后由于对外部世界无从知晓,脾气也变得古怪,动辄大发雷霆。她经常扑倒在地上,发出阵阵尖叫;起床后拒不洗脸;吃饭时调皮捣蛋……关于小时候这段经历,海伦写道:那时,我仿佛感到被一只无形的手紧紧地抓着。于时,拼命想挣脱这种束缚。关于这一点,本文也有描述:“当时的我,经过数个星期的愤怒、苦恼,已经疲倦不堪了。”

井房的经历,不仅让海伦懂得“水”这个字表达的具体内容——作者写出了她当时的恍然大悟——“水”这个字就是正在我手上流过的这种清凉而奇妙的东西。这是海伦首次获得了事物的概念,这是思维的一次飞跃。所以,作者充满深情地说:“井房的经历……这是生平第一次。” 文 意 研 讨课文中探讨“爱”的句子:

爱是什么?

爱是花的香味吗? ◎

爱是不是太阳? ◎

爱有点儿像太阳没出来以前天空中的云彩。你摸不到云彩,但你能感觉到雨水。你也知道,在经过一天酷热日晒之后,要是花和大地能得到雨水会是多么高兴呀!爱也是摸不着的,但你却能感到她带来的甜蜜。没有爱,你就不快活,也不想玩了。 ◎文 意 研 讨在海伦看来,爱是给人带来愉快而美好感受的东西。更多资源xiti123.taobao.com 文 意 研 讨在海伦看来,“世界上没有比太阳更好的东西,它的热力使万物茁壮生长。”爱能给人光和热,能使万物茁壮成长。显然,小海伦对“爱”又深入了一步。文 意 研 讨爱是看不见摸不着的,但它总是出现在你最需要的时候,有了它,你就快乐,生活就变得美好,没有它,一切都变得索然无味了。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 藤野先生

- 2 我的母亲

- 3*我的第一本书

- 4 列夫·托尔斯泰

- 5 我的童年

- 第二单元

- 6 雪

- 7*雷电颂

- 8*短文两篇

- 9 海燕

- 10*组歌

- 第三单元

- 11 敬畏自然

- 12*罗布泊,消逝的仙湖

- 13*旅鼠之谜

- 14*大雁归来

- 15 喂——出来

- 第四单元

- 16 云南的歌会

- 17 端午的鸭蛋

- 18 吆喝

- 19*春酒

- 20*俗世奇人

- 第五单元

- 21 与朱元思书

- 22 五柳先生传

- 23*马说

- 24 送东阳马生序(节选)

- 25 诗词曲五首

- 第六单元

- 26 小石潭记

- 27 岳阳楼记

- 28 醉翁亭记

- 29*满井游记

- 30 诗五首

- 课外古诗词

- 赠从弟(其二)

- 送杜少府之任蜀州

- 登幽州台歌

- 终南别业

- 宣州谢眺楼饯别校书叔云

- 早春呈水部张十八员外

- 无题

- 相见欢(无言独上西楼)

- 登飞来峰

- 苏幕遮 (北宋范仲淹)

- 名著导读

- 《海底两万里》

- 《名人传》