2023年吉林省丹东市中考历史真题(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 2023年吉林省丹东市中考历史真题(含答案解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 299.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-11-20 21:31:49 | ||

图片预览

文档简介

2023年吉林省丹东市中考历史试卷

一、单项选择题(本题共20道小题,每小题1分,共20分)

1.(1分)战国时期,使秦国国力大为增强,为其以后统一全国奠定基础的事件是( )

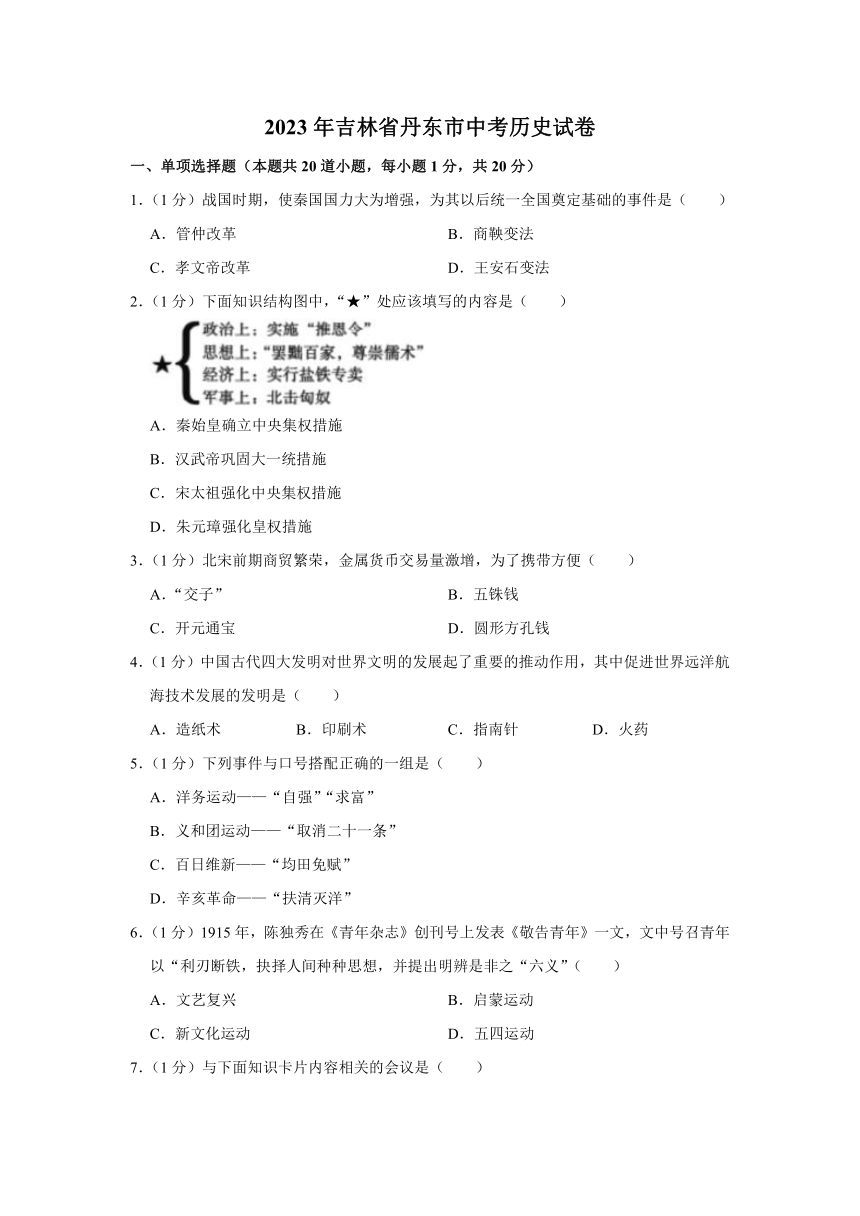

A.管仲改革 B.商鞅变法

C.孝文帝改革 D.王安石变法

2.(1分)下面知识结构图中,“★”处应该填写的内容是( )

A.秦始皇确立中央集权措施

B.汉武帝巩固大一统措施

C.宋太祖强化中央集权措施

D.朱元璋强化皇权措施

3.(1分)北宋前期商贸繁荣,金属货币交易量激增,为了携带方便( )

A.“交子” B.五铢钱

C.开元通宝 D.圆形方孔钱

4.(1分)中国古代四大发明对世界文明的发展起了重要的推动作用,其中促进世界远洋航海技术发展的发明是( )

A.造纸术 B.印刷术 C.指南针 D.火药

5.(1分)下列事件与口号搭配正确的一组是( )

A.洋务运动——“自强”“求富”

B.义和团运动——“取消二十一条”

C.百日维新——“均田免赋”

D.辛亥革命——“扶清灭洋”

6.(1分)1915年,陈独秀在《青年杂志》创刊号上发表《敬告青年》一文,文中号召青年以“利刃断铁,抉择人间种种思想,并提出明辨是非之“六义”( )

A.文艺复兴 B.启蒙运动

C.新文化运动 D.五四运动

7.(1分)与下面知识卡片内容相关的会议是( )

确定党的名称:中国共产党 确定党的中心工作:领导和组织工人运动 选举中央局书记:陈独秀

A.中共一大 B.中共二大 C.中共三大 D.中共七大

8.(1分)“叶挺领导的第四军独立团,经过浴血奋战,终于击溃敌军,并一鼓作气将国民革命军的旗帜插上武昌城头。”与上述场景相关的历史事件是( )

A.黄花岗起义 B.秋收起义

C.南昌起义 D.北伐战争

9.(1分)在开展“讲好中国故事”的主题班会上,某班同学讲了“强渡大渡河”“飞夺泸定桥”“过雪山草地”的故事,这些故事来源于( )

A.井冈山会师 B.长征

C.挺进大别山 D.中共中央转战陕北

10.(1分)如图是人民解放战争时期的某次战役示意图。此战役是( )

A.辽沈战役 B.淮海战役 C.平津战役 D.渡江战役

11.(1分)实现祖国统一是全体中华儿女的共同心愿。标志着我国在完成祖国统一大业的道路上迈出重要一步的历史事件是( )

A.开国大典 B.抗美援朝战争的胜利

C.香港、澳门回归祖国 D.加入世界贸易组织

12.(1分)1971年10月25日,某次国际会议上,当76票赞成、35票反对、17票弃权的提案表决结果出来时,向中国表示祝贺。他们向中国祝贺的原因是( )

A.和平共处五项原则的提出

B.“求同存异”方针的提出

C.中国恢复了在联合国的合法席位

D.中美两国正式建立外交关系

13.(1分)文化因多样而交流,因交流而互鉴。通过阅读《医典》和《医学集成》两部书,我们可以了解( )

A.古埃及文化 B.古印度文化

C.古希腊文化 D.阿拉伯文化

14.(1分)如图是“三角贸易”路线示意图,其中“归程”运输的主要是( )

A.机械制品 B.蔗糖、烟草等产品

C.黑奴 D.火器

15.(1分)比较与分析是历史学习的重要方法之一。某同学在复习世界史时,制作如下表格。表格中“▲”处应填写的内容是( )

国家 俄国 日本 美国

事件 1861年农奴制改革 明治维新 罗斯福新政

性质 ▲

A.奴隶制改革 B.封建制改革

C.资产阶级性质的改革 D.社会主义性质的改革

16.(1分)科学研究同工业生产的紧密结合使第二次工业革命的发明成果层出不穷。下列成果属于这一时期的是( )

A.蒸汽机车 B.飞机

C.电子计算机 D.手机

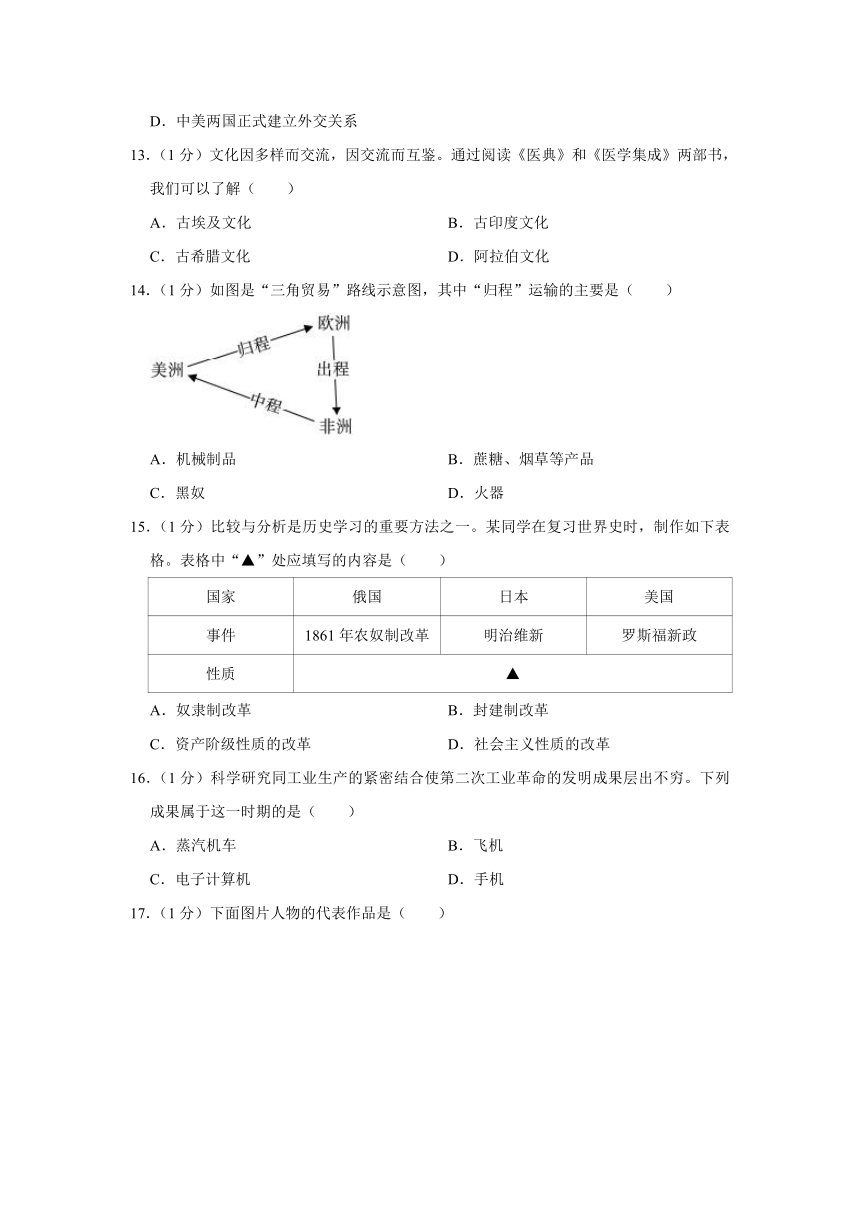

17.(1分)下面图片人物的代表作品是( )

A.《自然哲学的数学原理》

B.《高老头》

C.《英雄交响曲》

D.《物种起源》

18.(1分)第一次世界大战后,印度人民与英国殖民者的矛盾激化,他号召人民开展非暴力不合作运动:拒绝在英国学校读书;拒绝纳税等等。“他”是( )

A.华盛顿 B.玻利瓦尔 C.圣马丁 D.甘地

19.(1分)英国前首相撒切尔夫人说:“社会有一个梯子和一张安全网,梯子用来供人们自己努力改善生活,安全网则用来防止人们跌入深渊。”材料中的“安全网”指的是( )

A.欧洲复兴计划 B.欧洲的联合

C.美国“新经济” D.社会保障制度

20.(1分)苏联解体后,美国企图称霸世界。但是,欧盟、日本、中国和俄罗斯等国家联盟或国家也在国际和地区事务中发挥着重要的作用( )

A.两极格局方向发展 B.全球化方向发展

C.多极化方向发展 D.单极化方向发展

二、非选择题(本题4小题,21题8分,22题7分,23题7分,24题8分,共30分)

21.(8分)阅读材料,回答问题。

材料一

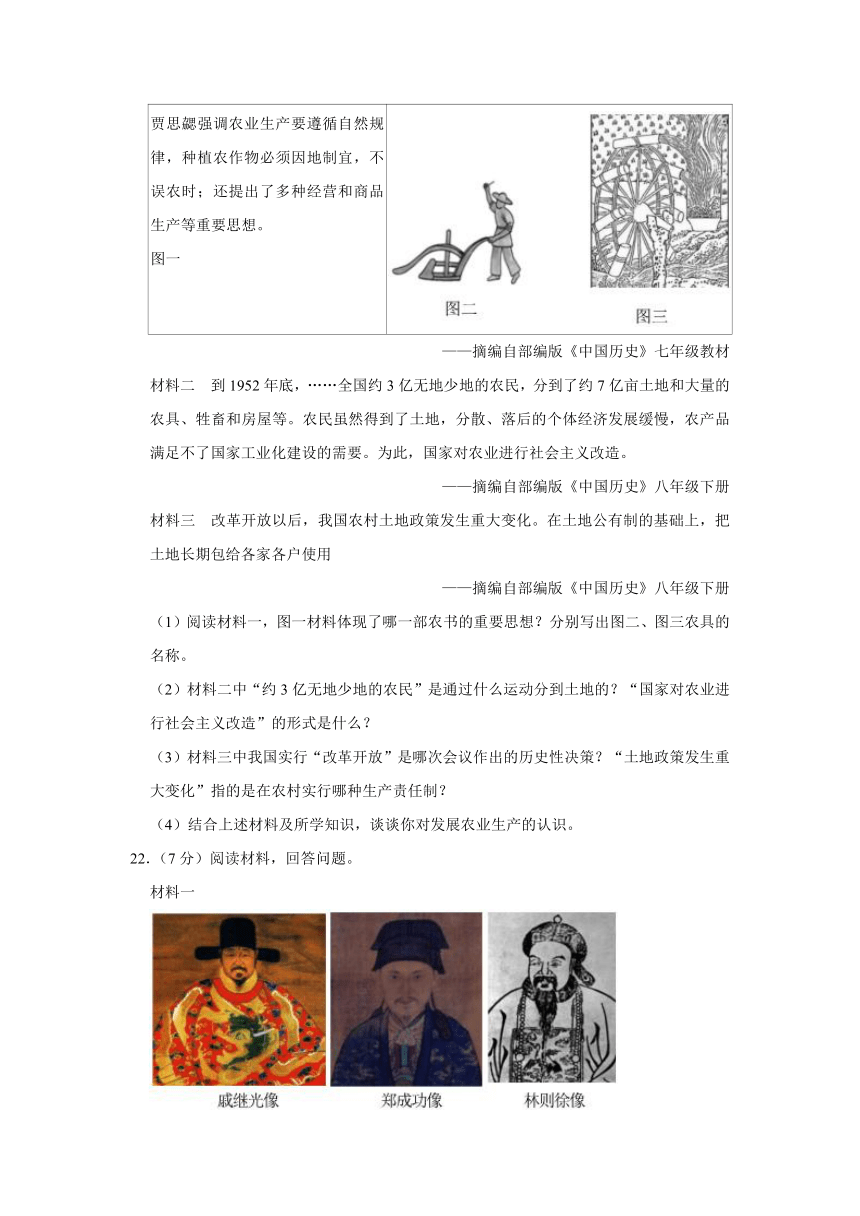

贾思勰强调农业生产要遵循自然规律,种植农作物必须因地制宜,不误农时;还提出了多种经营和商品生产等重要思想。 图一

——摘编自部编版《中国历史》七年级教材

材料二 到1952年底,……全国约3亿无地少地的农民,分到了约7亿亩土地和大量的农具、牲畜和房屋等。农民虽然得到了土地,分散、落后的个体经济发展缓慢,农产品满足不了国家工业化建设的需要。为此,国家对农业进行社会主义改造。

——摘编自部编版《中国历史》八年级下册

材料三 改革开放以后,我国农村土地政策发生重大变化。在土地公有制的基础上,把土地长期包给各家各户使用

——摘编自部编版《中国历史》八年级下册

(1)阅读材料一,图一材料体现了哪一部农书的重要思想?分别写出图二、图三农具的名称。

(2)材料二中“约3亿无地少地的农民”是通过什么运动分到土地的?“国家对农业进行社会主义改造”的形式是什么?

(3)材料三中我国实行“改革开放”是哪次会议作出的历史性决策?“土地政策发生重大变化”指的是在农村实行哪种生产责任制?

(4)结合上述材料及所学知识,谈谈你对发展农业生产的认识。

22.(7分)阅读材料,回答问题。

材料一

材料二 1958年的一天,邓稼先接受了一项特殊研究任务。那时中国还没有进行这方面的研究,缺乏资料,他和许多科学家同心协力,夜以继日地工作,终于完成这项任务。

——摘编自部编版《中国历史》八年级下册

材料三 20世纪70年代,他经过多年反复试验,成功培育出籼型杂交水稻。为解决我国这样一个人口大国的吃饭问题和保障我国的粮食安全

——摘编自部编版《中国历史》八年级下册

(1)依次写出材料一中三位人物反抗外来侵略的主要事迹。

(2)材料二中邓稼先接受的“特殊研究任务”研究的是什么?

(3)材料三中的“他”是谁?

(4)综合上述材料,我们能从这些人物身上学到哪些优秀品质?

23.(7分)阅读材料,回答问题。

材料一 雅典城邦位于希腊中部。经历几次改革后,雅典建立了民主政体。公元前5世纪中后期,雅典达到全盛

——摘编自部编版《世界历史》九年级上册

材料二 英国资产阶级革命是人类历史上资本主义制度对封建制度的一次重大胜利。它创造了一种全新的政体,在这种政体下,国王不仅“统而不治”,它摧毁了法国的封建统治,传播了资产阶级自由、平等、人权、法治等思想。

——摘编自部编版《世界历史》九年级上册教师教学用书

材料三 美国建立后,华盛顿主持召开制宪会议,制定出一部新宪法。这部宪法是世界上第一部资产阶级成文宪法,它有许多不足之处,如允许奴隶制的存在

——摘编自部编版《世界历史》九年级上册

(1)材料一中雅典“奴隶制民主政治发展到高峰”时期的最高权力机构是什么?这一时期的执政者是谁?

(2)材料二中“全新的政体”指的是什么政体?哪一文献的颁布标志着这一政体的确立?1789年8月,制宪议会通过的哪部文献体现了材料二中的“自由、平等、人权,法治等思想”?

(3)材料三中“新宪法”指的是哪部宪法?其“奴隶制”是通过哪场战争废除的?

24.(8分)阅读材料,回答问题。

材料一 1931年9月18日夜,日本关东军炮轰中国东北军驻地北大营,次日占领沈阳。这就是震惊中外的“① ”。从此,中国人民开始了艰苦卓绝的抗日战争,揭开了世界反法西斯战争的序幕。1937年7月 ”标志着中国全民族抗战的开始。

——摘编自部编版《中国历史》八年级上册

材料二 下面是某同学制作的二战从全面爆发到结束的进程表(部分)。

材料三 前事不忘,后事之师。我们纪念世界反法西斯战争的胜利,谴责侵略者的残暴,不是要延续仇恨,而是要唤起善良的人们对和平的向往和坚守

——摘编自《论中国共产党历史》

(1)将材料一中①②处内容补充完整。

(2)依据材料二表中的相关提示,分别写出A、B、C、D所代表的历史事件。

(3)结合上述材料及所学知识,谈谈你对战争的认识。

2023年吉林省丹东市中考历史试卷

参考答案与试题解析

一、单项选择题(本题共20道小题,每小题1分,共20分)

1.(1分)战国时期,使秦国国力大为增强,为其以后统一全国奠定基础的事件是( )

A.管仲改革 B.商鞅变法

C.孝文帝改革 D.王安石变法

【分析】本题考查商鞅变法以及影响,掌握相关基础知识。

【解答】根据所学知识可知,商鞅变法使秦国的国力大为增强,秦国一跃成为最强盛的诸侯国,故B正确;

春秋时期,齐国齐桓公任用管仲为相实行改革,训练军队,从而使齐桓公成为春秋时期的第一个霸主,排除A;

北魏孝文帝改革促进民族交融,增强了北魏实力,排除C;

王安石变法收到了一些成效,使得宋朝政府的财政收入有所增加,排除D。

故选:B。

【点评】本题主要考查学生综合运用所学知识解决问题的能力。理解并识记商鞅变法以及影响。

2.(1分)下面知识结构图中,“★”处应该填写的内容是( )

A.秦始皇确立中央集权措施

B.汉武帝巩固大一统措施

C.宋太祖强化中央集权措施

D.朱元璋强化皇权措施

【分析】本题考查汉武帝推进大一统的措施,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

【解答】结合所学知识,我们可知汉武帝颁布了“推恩令”,独尊儒术”;秦始皇,ACD排除。

故选:B。

【点评】本题考查汉武帝推进大一统的措施,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

3.(1分)北宋前期商贸繁荣,金属货币交易量激增,为了携带方便( )

A.“交子” B.五铢钱

C.开元通宝 D.圆形方孔钱

【分析】本题考查交子的相关内容,准确解读材料信息。

【解答】A.北宋四川地区发行了世界历史上最早的纸币“交子”,故A正确。

B.汉武帝将郡国铸币权收归中央,统一铸造了五铢钱。

C.开元通宝是唐朝时期的金属货币,排除C。

D.秦统一货币为圆形方孔半两钱,排除D。

故选:A。

【点评】本题考查学生获取材料信息,调动运用所学知识,准确解读材料信息的能力,识记交子的相关内容,有助于培养学生的历史解释素养。

4.(1分)中国古代四大发明对世界文明的发展起了重要的推动作用,其中促进世界远洋航海技术发展的发明是( )

A.造纸术 B.印刷术 C.指南针 D.火药

【分析】本题考查中国古代的四大发明及其意义,解答本题需要掌握指南针的影响。

【解答】结合所学知识可知,中国古代四大发明对世界文明的发展起了重要的推动作用,为哥伦布发现美洲的航行和麦哲伦的环球航行提供了技术保证;

造纸术的发明促进了文明发展和社会进步,与“世界远洋航海技术发展”无关;

印刷术的发明,为欧洲走出黑暗的中世纪以及文艺复兴运动的出现准备了条件,故B项错误;

火药的发明改变了传统的作战方式,将人类带入热兵器时代,与“世界远洋航海技术发展”无关。

故选:C。

【点评】本题考查指南针的影响,侧重考查学生对基础知识的识记能力。

5.(1分)下列事件与口号搭配正确的一组是( )

A.洋务运动——“自强”“求富”

B.义和团运动——“取消二十一条”

C.百日维新——“均田免赋”

D.辛亥革命——“扶清灭洋”

【分析】本题考查洋务运动,解答本题需要掌握洋务运动的口号。

【解答】结合所学可知,第二次鸦片战争后,为了挽救统治危机,洋务派掀起了一场旨在“自强”“求富”的洋务运动;

“取消二十一条”是五四运动的口号,与义和团运动无关;

“均田免赋”是明末李自成起义的口号,与百日维新无关;

“扶清灭洋”是义和团运动的口号,与辛亥革命无关。

故选:A。

【点评】本题考查洋务运动的相关知识,侧重考查学生对基础知识的识记能力。

6.(1分)1915年,陈独秀在《青年杂志》创刊号上发表《敬告青年》一文,文中号召青年以“利刃断铁,抉择人间种种思想,并提出明辨是非之“六义”( )

A.文艺复兴 B.启蒙运动

C.新文化运动 D.五四运动

【分析】本题考查新文化运动,掌握相关的基础知识。

【解答】1915年,陈独秀在上海创办《青年杂志》,标志着新文化运动的开始;文艺复兴开始于意大利;启蒙运动以法国为中心;五四运动发生在1919年。

故选:C。

【点评】本题考查新文化运动,考查学生的识记理解能力,解题关键是知道1915年,陈独秀在上海创办《青年杂志》,并在创刊号上发表《敬告青年》一文,标志着新文化运动的开始。

7.(1分)与下面知识卡片内容相关的会议是( )

确定党的名称:中国共产党 确定党的中心工作:领导和组织工人运动 选举中央局书记:陈独秀

A.中共一大 B.中共二大 C.中共三大 D.中共七大

【分析】本题考查中国共产党的成立,掌握相关的基础知识。

【解答】1921年7月23日,中国共产党第一次全国代表大会在上海开幕,成立了党的中央领导机构中央局。这样!故A符合题意,不是中共二大、中共七大。

故选:A。

【点评】本题考查中国共产党的成立,考查学生的识记理解能力,解题关键是知道干材料反映的是中共一大。

8.(1分)“叶挺领导的第四军独立团,经过浴血奋战,终于击溃敌军,并一鼓作气将国民革命军的旗帜插上武昌城头。”与上述场景相关的历史事件是( )

A.黄花岗起义 B.秋收起义

C.南昌起义 D.北伐战争

【分析】本题考查国民革命与北伐战争,难度不大,熟练记忆基础知识并准确解读材料信息即可得出答案。

【解答】A.黄花岗起义领导者是黄兴,排除。

B.秋收起义领导者是毛泽东,排除。

C.南昌起义由周恩来、叶挺等人指挥,排除。

D.北伐战争期间,叶挺领导的第四军独立团,终于击溃敌军,并一鼓作气将国民革命军的旗帜插上武昌城头。

故选:D。

【点评】记忆国民革命与北伐战争相关知识,做到融会贯通、灵活应答。

9.(1分)在开展“讲好中国故事”的主题班会上,某班同学讲了“强渡大渡河”“飞夺泸定桥”“过雪山草地”的故事,这些故事来源于( )

A.井冈山会师 B.长征

C.挺进大别山 D.中共中央转战陕北

【分析】本题考查红军长征,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

【解答】从材料“强渡大渡河”“飞夺泸定桥”“过雪山草地”和所学知识可知,这些都是长征过程中的故事;ACD选项是对材料错误的理解。

故选:B。

【点评】本题考查红军长征,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

10.(1分)如图是人民解放战争时期的某次战役示意图。此战役是( )

A.辽沈战役 B.淮海战役 C.平津战役 D.渡江战役

【分析】本题考查三大战役,难度不大,熟练记忆基础知识并准确解读材料信息即可得出答案。

【解答】A.辽沈战役使东北三省获得解放,符合题意。

B.淮海战役以徐州为中心,奠定了解放长江以南各省的基础。

C.平津战役使华北获得解放,排除。

D.渡江战役后,南京解放,排除。

故选:A。

【点评】记忆三大战役相关知识,做到融会贯通、灵活应答。

11.(1分)实现祖国统一是全体中华儿女的共同心愿。标志着我国在完成祖国统一大业的道路上迈出重要一步的历史事件是( )

A.开国大典 B.抗美援朝战争的胜利

C.香港、澳门回归祖国 D.加入世界贸易组织

【分析】本题考查香港和澳门回归祖国的相关内容,准确解读材料信息。

【解答】A.1949年10月1日,开国大典在天安门广场隆重举行,排除A。

B.1953年抗美援朝战争取得胜利,极大地提高了中国的国际地位。

C.1997年香港回归和1999澳门回归是我国在完成祖国统一大业的道路上迈出的重要一步,故C正确。

D.2001年中国加入世界贸易组织,是我国进一步扩大对外开放的重要事件。

故选:C。

【点评】本题考查学生获取材料信息,调动运用所学知识,准确解读材料信息的能力,识记香港和澳门回归祖国的相关内容,有助于培养学生的家国情怀素养。

12.(1分)1971年10月25日,某次国际会议上,当76票赞成、35票反对、17票弃权的提案表决结果出来时,向中国表示祝贺。他们向中国祝贺的原因是( )

A.和平共处五项原则的提出

B.“求同存异”方针的提出

C.中国恢复了在联合国的合法席位

D.中美两国正式建立外交关系

【分析】本题主要考查中国恢复在联合国的合法席位的相关史实,识读题干材料是解答本题的关键。

【解答】1971年10月25日,第26届联合国大会就阿尔巴尼亚,结果该项提案以76票赞成、17票弃权的压倒多数获得通过,恢复了在联合国的一切合法权利;和平共处五项原则的提出是在1953年;“求同存异”方针的提出是在1955年召开的万隆会议;中美两国正式建立外交关系是在1979年。

故选:C。

【点评】本题主要考查学生准确解读题干信息以及理解问题的能力。理解并识记中国恢复在联合国的合法席位的相关史实。

13.(1分)文化因多样而交流,因交流而互鉴。通过阅读《医典》和《医学集成》两部书,我们可以了解( )

A.古埃及文化 B.古印度文化

C.古希腊文化 D.阿拉伯文化

【分析】本题考查阿拉伯人文化成就。阿拉伯人创造了完整的代数学,著有《医学集成》和《医典》。

【解答】根据所学知识可知,阿拉伯人改造了古印度人从0到9的计数法。阿拉伯人著的《医学集成》和《医典》两部书。D符合题意。

故选:D。

【点评】本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。识记与灵活掌握阿拉伯人对世界文化的主要贡献。

14.(1分)如图是“三角贸易”路线示意图,其中“归程”运输的主要是( )

A.机械制品 B.蔗糖、烟草等产品

C.黑奴 D.火器

【分析】本题考查三角贸易,掌握相关的基础知识。

【解答】奴隶贩子从欧洲出发,将火器;在非洲掳获黑奴,卖给当地的种植园主、烟草等产品返回欧洲,故这个以贩卖黑奴为中心的贸易被称为“三角贸易”;机械制品,排除AD,排除C。

故选:B。

【点评】本题考查三角贸易,考查学生的识记理解能力,解题关键是掌握三角贸易的路线、各航程运输的物品和影响。

15.(1分)比较与分析是历史学习的重要方法之一。某同学在复习世界史时,制作如下表格。表格中“▲”处应填写的内容是( )

国家 俄国 日本 美国

事件 1861年农奴制改革 明治维新 罗斯福新政

性质 ▲

A.奴隶制改革 B.封建制改革

C.资产阶级性质的改革 D.社会主义性质的改革

【分析】本题主要考查俄国1861年农奴制改革、日本明治维新、美国罗斯福新政的相关史实,重点掌握资产阶级性质的改革的相关史实。

【解答】据所学知识可知,俄国1861年农奴制改革是沙皇亚历山大二世进行的自上而下的资产阶级性质的改革,美国罗斯福新政是资产阶级性质的改革,C项正确、日本明治维新,奴隶制改革,排除ABD项。

故选:C。

【点评】本题主要考查学生的识读题干表格的能力以及分析问题的能力。理解并识记资产阶级性质的改革的相关史实。

16.(1分)科学研究同工业生产的紧密结合使第二次工业革命的发明成果层出不穷。下列成果属于这一时期的是( )

A.蒸汽机车 B.飞机

C.电子计算机 D.手机

【分析】本题考查第二次工业革命的相关内容,准确解读材料信息。

【解答】根据所学可知,第二次工业革命时期,B项正确,斯蒂芬森发明了蒸汽机车;电子计算机是第三次科技革命的成果;手机是信息化时代的产物。

故选:B。

【点评】本题考查学生获取材料信息,调动运用所学知识,准确解读材料信息的能力,识记第二次工业革命的相关内容,有助于培养学生的历史解释素养。

17.(1分)下面图片人物的代表作品是( )

A.《自然哲学的数学原理》

B.《高老头》

C.《英雄交响曲》

D.《物种起源》

【分析】本题考查达尔文和《物种起源》,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

【解答】结合所学知识可知,1859年,D正确。

故选:D。

【点评】本题考查达尔文和《物种起源》,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

18.(1分)第一次世界大战后,印度人民与英国殖民者的矛盾激化,他号召人民开展非暴力不合作运动:拒绝在英国学校读书;拒绝纳税等等。“他”是( )

A.华盛顿 B.玻利瓦尔 C.圣马丁 D.甘地

【分析】本题考查非暴力不合作运动,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

【解答】根据所学知识可知,第一次世界大战让印度人民深受其苦,在甘地的领导下,D正确;

华盛顿、玻利瓦尔,ABC排除。

故选:D。

【点评】本题考查非暴力不合作运动,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

19.(1分)英国前首相撒切尔夫人说:“社会有一个梯子和一张安全网,梯子用来供人们自己努力改善生活,安全网则用来防止人们跌入深渊。”材料中的“安全网”指的是( )

A.欧洲复兴计划 B.欧洲的联合

C.美国“新经济” D.社会保障制度

【分析】本题考查西方福利制度,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

【解答】从材料“社会有一个梯子和一张安全网,梯子用来供人们自己努力改善生活,撒切尔夫人评价的是英国的社会福利制度,梯子是指人们通过奋斗来改变自己的生活;

ABC选项是对材料错误的理解,排除。

故选:D。

【点评】本题考查西方福利制度,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

20.(1分)苏联解体后,美国企图称霸世界。但是,欧盟、日本、中国和俄罗斯等国家联盟或国家也在国际和地区事务中发挥着重要的作用( )

A.两极格局方向发展 B.全球化方向发展

C.多极化方向发展 D.单极化方向发展

【分析】本题考查世界格局多极化,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

【解答】冷战后世界多极化的发展趋势:苏联解体后,美国成为唯一的超级大国。但是、日本,推动世界朝着多极化方向发展;ABD选项是对材料错误的理解。

故选:C。

【点评】本题考查世界格局多极化,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

二、非选择题(本题4小题,21题8分,22题7分,23题7分,24题8分,共30分)

21.(8分)阅读材料,回答问题。

材料一

贾思勰强调农业生产要遵循自然规律,种植农作物必须因地制宜,不误农时;还提出了多种经营和商品生产等重要思想。 图一

——摘编自部编版《中国历史》七年级教材

材料二 到1952年底,……全国约3亿无地少地的农民,分到了约7亿亩土地和大量的农具、牲畜和房屋等。农民虽然得到了土地,分散、落后的个体经济发展缓慢,农产品满足不了国家工业化建设的需要。为此,国家对农业进行社会主义改造。

——摘编自部编版《中国历史》八年级下册

材料三 改革开放以后,我国农村土地政策发生重大变化。在土地公有制的基础上,把土地长期包给各家各户使用

——摘编自部编版《中国历史》八年级下册

(1)阅读材料一,图一材料体现了哪一部农书的重要思想?分别写出图二、图三农具的名称。

(2)材料二中“约3亿无地少地的农民”是通过什么运动分到土地的?“国家对农业进行社会主义改造”的形式是什么?

(3)材料三中我国实行“改革开放”是哪次会议作出的历史性决策?“土地政策发生重大变化”指的是在农村实行哪种生产责任制?

(4)结合上述材料及所学知识,谈谈你对发展农业生产的认识。

【分析】本题以三则文字材料为背景依托,主要考查了贾思勰与《齐民要术》、唐朝农业生产工具的发展、土地改革、农业的社会主义改造、家庭联产承包责任制、对发展农业生产的认识等知识,掌握相关基础知识。

【解答】(1)根据材料一图一文字“贾思勰强调农业生产要遵循自然规律,种植农作物必须因地制宜,图一材料体现了《齐民要术》的重要思想,强调农业生产要遵循自然规律,不误农时;还提出了多种经营和商品生产等重要思想,图二农具是唐朝时期的曲辕犁。

(2)根据“到1952年底,……全国约3亿无地少地的农民、牲畜和房屋等,材料二中“约3亿无地少地的农民”是通过土地改革运动分到土地的。

(3)结合所学知识可知,材料三中我国实行“改革开放”是十一届三中全会作出的历史性决策;家庭联产承包责任制,带来农村生产力的大解放。

(4)结合上述材料及所学知识可知,你对发展农业生产的认识是农业是国家和地区经济,是保障人民群众基本生存的关键所在,推进农业现代化,加大农村人才培养的力度、生态环境。

故答案为:

(1)《齐民要术》。曲辕犁。

(2)土地改革。参加农业生产合作社。

(3)中共十一届三中全会。家庭联产承包责任制。

(4)农业是国家和地区经济、社会和生态发展的重要基础;我们应该坚持科学发展观,加强农业基础设施建设,发挥农业在经济发展、社会和谐等方面的重要作用,言之有理即可)

【点评】本题主要考查学生综合运用所学知识解决问题的能力。理解并识记贾思勰与《齐民要术》、唐朝农业生产工具的发展、土地改革、农业的社会主义改造、家庭联产承包责任制、对发展农业生产的认识等知识。

22.(7分)阅读材料,回答问题。

材料一

材料二 1958年的一天,邓稼先接受了一项特殊研究任务。那时中国还没有进行这方面的研究,缺乏资料,他和许多科学家同心协力,夜以继日地工作,终于完成这项任务。

——摘编自部编版《中国历史》八年级下册

材料三 20世纪70年代,他经过多年反复试验,成功培育出籼型杂交水稻。为解决我国这样一个人口大国的吃饭问题和保障我国的粮食安全

——摘编自部编版《中国历史》八年级下册

(1)依次写出材料一中三位人物反抗外来侵略的主要事迹。

(2)材料二中邓稼先接受的“特殊研究任务”研究的是什么?

(3)材料三中的“他”是谁?

(4)综合上述材料,我们能从这些人物身上学到哪些优秀品质?

【分析】本题考查戚继光抗倭、郑成功收复台湾、林则徐虎门销烟,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

【解答】(1)从材料可知,分别反映的是戚继光、林则徐的画像,我们可知戚继光抗击倭寇,而林则徐主要是进行了虎门销烟。

(2)从材料“1958年的一天,邓稼先接受了一项特殊研究任务”“1964年10月,邓稼先的任务是研制原子弹。

(3)从材料“成功培育出籼型杂交水稻”和所学知识可知,这位科学家是袁隆平。

(4)从材料和所学知识可知,这些历史人物身上的精神主要包括:热爱祖国,艰苦奋斗,发愤图强等。

故答案为:

(1)戚继光抗击倭寇,使东南沿海的倭患基本解除,收复台湾。林则徐虎门销烟。

(2)原子弹。

(3)袁隆平。

(4)热爱祖国,不畏强敌,无私奉献。

【点评】本题考查戚继光抗倭、郑成功收复台湾、林则徐虎门销烟,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

23.(7分)阅读材料,回答问题。

材料一 雅典城邦位于希腊中部。经历几次改革后,雅典建立了民主政体。公元前5世纪中后期,雅典达到全盛

——摘编自部编版《世界历史》九年级上册

材料二 英国资产阶级革命是人类历史上资本主义制度对封建制度的一次重大胜利。它创造了一种全新的政体,在这种政体下,国王不仅“统而不治”,它摧毁了法国的封建统治,传播了资产阶级自由、平等、人权、法治等思想。

——摘编自部编版《世界历史》九年级上册教师教学用书

材料三 美国建立后,华盛顿主持召开制宪会议,制定出一部新宪法。这部宪法是世界上第一部资产阶级成文宪法,它有许多不足之处,如允许奴隶制的存在

——摘编自部编版《世界历史》九年级上册

(1)材料一中雅典“奴隶制民主政治发展到高峰”时期的最高权力机构是什么?这一时期的执政者是谁?

(2)材料二中“全新的政体”指的是什么政体?哪一文献的颁布标志着这一政体的确立?1789年8月,制宪议会通过的哪部文献体现了材料二中的“自由、平等、人权,法治等思想”?

(3)材料三中“新宪法”指的是哪部宪法?其“奴隶制”是通过哪场战争废除的?

【分析】本题考查雅典民主政治、英国君主立宪制的确立、《权利法案》、1787年美国宪法、《人权宣言》等相关史实,掌握相关的基础知识。

【解答】(1)材料一中雅典“奴隶制民主政治发展到高峰”时期的最高权力机构是公民大会。公元前5世纪中后期伯里克利主政时期,奴隶制民主政治发展到高峰。

(2)材料二中“全新的政体”指的是君主立宪制。为了限制国王的权力,以法律的形式对国王的权力进行了明确的制约。1789年8月、平等,法治等思想”。

(3)材料三中“新宪法”指的是1787年美国宪法。其“奴隶制”是通过美国内战废除的,1862年林肯颁布《解放黑人奴隶宣言》,南方叛乱地区的奴隶永远获得自由。

故答案为:

(1)公民大会;伯里克利。

(2)君主立宪制;《权利法案》《人权宣言》。

(3)1787年美国宪法;美国内战。

【点评】本题考查学生的识记能力以及分析问题的能力,理解并识记雅典民主政治、英国君主立宪制的确立、《权利法案》、1787年美国宪法、《人权宣言》等相关史实。

24.(8分)阅读材料,回答问题。

材料一 1931年9月18日夜,日本关东军炮轰中国东北军驻地北大营,次日占领沈阳。这就是震惊中外的“① 九一八事变 ”。从此,中国人民开始了艰苦卓绝的抗日战争,揭开了世界反法西斯战争的序幕。1937年7月 七七事变 ”标志着中国全民族抗战的开始。

——摘编自部编版《中国历史》八年级上册

材料二 下面是某同学制作的二战从全面爆发到结束的进程表(部分)。

材料三 前事不忘,后事之师。我们纪念世界反法西斯战争的胜利,谴责侵略者的残暴,不是要延续仇恨,而是要唤起善良的人们对和平的向往和坚守

——摘编自《论中国共产党历史》

(1)将材料一中①②处内容补充完整。

(2)依据材料二表中的相关提示,分别写出A、B、C、D所代表的历史事件。

(3)结合上述材料及所学知识,谈谈你对战争的认识。

【分析】本题考查日本侵华和中国的抗日战争、第二次世界大战。第一问,结合九一八事变和七七事变的概况和意义解答;第二问,依据图示信息,结合百团大战、《联合国家宣言》签署、斯大林格勒保卫战、诺曼底登陆的时间和意义解答;第三问,属于开放性题,结合战争的消极影响和启示解答,言之有理即可。

【解答】(1)补充:结合所学可知,1931年9月18日夜,次日占领沈阳;1937年7月2日,以军事演习为名,中国军队奋起抵抗。这就是“卢沟桥事变”。“七七事变”标志着日本全面侵华的开始。

(2)历史事件:依据图示中ABCD的信息,结合所学可知,彭德怀指挥八路军一百多个团,称为百团大战,大大提高了共产党和八路军的威望;1942年1月、英、苏、中为首的26个国家签署《联合国家宣言》;1942年7月,斯大林格勒保卫战爆发,苏军取得了斯大林格勒保卫战的辉煌胜利,是第二次世界大战的重要转折点,美英等盟国军队在法国的诺曼底登陆。因此A是百团大战;C是斯大林格勒保卫战。

(3)认识:属于开放性题,综合材料信息,如战争是残酷的;我们要珍爱和平。

故答案为:

(1)九一八事变;七七事变。

(2)百团大战;《联合国家宣言》签署;诺曼底登陆。

(3)战争是残酷的,会给人类带来巨大灾难,反对战争。

【点评】本题考查日本侵华和中国的抗日战争、第二次世界大战的相关知识,侧重考查学生对基础知识的识记、理解能力。

一、单项选择题(本题共20道小题,每小题1分,共20分)

1.(1分)战国时期,使秦国国力大为增强,为其以后统一全国奠定基础的事件是( )

A.管仲改革 B.商鞅变法

C.孝文帝改革 D.王安石变法

2.(1分)下面知识结构图中,“★”处应该填写的内容是( )

A.秦始皇确立中央集权措施

B.汉武帝巩固大一统措施

C.宋太祖强化中央集权措施

D.朱元璋强化皇权措施

3.(1分)北宋前期商贸繁荣,金属货币交易量激增,为了携带方便( )

A.“交子” B.五铢钱

C.开元通宝 D.圆形方孔钱

4.(1分)中国古代四大发明对世界文明的发展起了重要的推动作用,其中促进世界远洋航海技术发展的发明是( )

A.造纸术 B.印刷术 C.指南针 D.火药

5.(1分)下列事件与口号搭配正确的一组是( )

A.洋务运动——“自强”“求富”

B.义和团运动——“取消二十一条”

C.百日维新——“均田免赋”

D.辛亥革命——“扶清灭洋”

6.(1分)1915年,陈独秀在《青年杂志》创刊号上发表《敬告青年》一文,文中号召青年以“利刃断铁,抉择人间种种思想,并提出明辨是非之“六义”( )

A.文艺复兴 B.启蒙运动

C.新文化运动 D.五四运动

7.(1分)与下面知识卡片内容相关的会议是( )

确定党的名称:中国共产党 确定党的中心工作:领导和组织工人运动 选举中央局书记:陈独秀

A.中共一大 B.中共二大 C.中共三大 D.中共七大

8.(1分)“叶挺领导的第四军独立团,经过浴血奋战,终于击溃敌军,并一鼓作气将国民革命军的旗帜插上武昌城头。”与上述场景相关的历史事件是( )

A.黄花岗起义 B.秋收起义

C.南昌起义 D.北伐战争

9.(1分)在开展“讲好中国故事”的主题班会上,某班同学讲了“强渡大渡河”“飞夺泸定桥”“过雪山草地”的故事,这些故事来源于( )

A.井冈山会师 B.长征

C.挺进大别山 D.中共中央转战陕北

10.(1分)如图是人民解放战争时期的某次战役示意图。此战役是( )

A.辽沈战役 B.淮海战役 C.平津战役 D.渡江战役

11.(1分)实现祖国统一是全体中华儿女的共同心愿。标志着我国在完成祖国统一大业的道路上迈出重要一步的历史事件是( )

A.开国大典 B.抗美援朝战争的胜利

C.香港、澳门回归祖国 D.加入世界贸易组织

12.(1分)1971年10月25日,某次国际会议上,当76票赞成、35票反对、17票弃权的提案表决结果出来时,向中国表示祝贺。他们向中国祝贺的原因是( )

A.和平共处五项原则的提出

B.“求同存异”方针的提出

C.中国恢复了在联合国的合法席位

D.中美两国正式建立外交关系

13.(1分)文化因多样而交流,因交流而互鉴。通过阅读《医典》和《医学集成》两部书,我们可以了解( )

A.古埃及文化 B.古印度文化

C.古希腊文化 D.阿拉伯文化

14.(1分)如图是“三角贸易”路线示意图,其中“归程”运输的主要是( )

A.机械制品 B.蔗糖、烟草等产品

C.黑奴 D.火器

15.(1分)比较与分析是历史学习的重要方法之一。某同学在复习世界史时,制作如下表格。表格中“▲”处应填写的内容是( )

国家 俄国 日本 美国

事件 1861年农奴制改革 明治维新 罗斯福新政

性质 ▲

A.奴隶制改革 B.封建制改革

C.资产阶级性质的改革 D.社会主义性质的改革

16.(1分)科学研究同工业生产的紧密结合使第二次工业革命的发明成果层出不穷。下列成果属于这一时期的是( )

A.蒸汽机车 B.飞机

C.电子计算机 D.手机

17.(1分)下面图片人物的代表作品是( )

A.《自然哲学的数学原理》

B.《高老头》

C.《英雄交响曲》

D.《物种起源》

18.(1分)第一次世界大战后,印度人民与英国殖民者的矛盾激化,他号召人民开展非暴力不合作运动:拒绝在英国学校读书;拒绝纳税等等。“他”是( )

A.华盛顿 B.玻利瓦尔 C.圣马丁 D.甘地

19.(1分)英国前首相撒切尔夫人说:“社会有一个梯子和一张安全网,梯子用来供人们自己努力改善生活,安全网则用来防止人们跌入深渊。”材料中的“安全网”指的是( )

A.欧洲复兴计划 B.欧洲的联合

C.美国“新经济” D.社会保障制度

20.(1分)苏联解体后,美国企图称霸世界。但是,欧盟、日本、中国和俄罗斯等国家联盟或国家也在国际和地区事务中发挥着重要的作用( )

A.两极格局方向发展 B.全球化方向发展

C.多极化方向发展 D.单极化方向发展

二、非选择题(本题4小题,21题8分,22题7分,23题7分,24题8分,共30分)

21.(8分)阅读材料,回答问题。

材料一

贾思勰强调农业生产要遵循自然规律,种植农作物必须因地制宜,不误农时;还提出了多种经营和商品生产等重要思想。 图一

——摘编自部编版《中国历史》七年级教材

材料二 到1952年底,……全国约3亿无地少地的农民,分到了约7亿亩土地和大量的农具、牲畜和房屋等。农民虽然得到了土地,分散、落后的个体经济发展缓慢,农产品满足不了国家工业化建设的需要。为此,国家对农业进行社会主义改造。

——摘编自部编版《中国历史》八年级下册

材料三 改革开放以后,我国农村土地政策发生重大变化。在土地公有制的基础上,把土地长期包给各家各户使用

——摘编自部编版《中国历史》八年级下册

(1)阅读材料一,图一材料体现了哪一部农书的重要思想?分别写出图二、图三农具的名称。

(2)材料二中“约3亿无地少地的农民”是通过什么运动分到土地的?“国家对农业进行社会主义改造”的形式是什么?

(3)材料三中我国实行“改革开放”是哪次会议作出的历史性决策?“土地政策发生重大变化”指的是在农村实行哪种生产责任制?

(4)结合上述材料及所学知识,谈谈你对发展农业生产的认识。

22.(7分)阅读材料,回答问题。

材料一

材料二 1958年的一天,邓稼先接受了一项特殊研究任务。那时中国还没有进行这方面的研究,缺乏资料,他和许多科学家同心协力,夜以继日地工作,终于完成这项任务。

——摘编自部编版《中国历史》八年级下册

材料三 20世纪70年代,他经过多年反复试验,成功培育出籼型杂交水稻。为解决我国这样一个人口大国的吃饭问题和保障我国的粮食安全

——摘编自部编版《中国历史》八年级下册

(1)依次写出材料一中三位人物反抗外来侵略的主要事迹。

(2)材料二中邓稼先接受的“特殊研究任务”研究的是什么?

(3)材料三中的“他”是谁?

(4)综合上述材料,我们能从这些人物身上学到哪些优秀品质?

23.(7分)阅读材料,回答问题。

材料一 雅典城邦位于希腊中部。经历几次改革后,雅典建立了民主政体。公元前5世纪中后期,雅典达到全盛

——摘编自部编版《世界历史》九年级上册

材料二 英国资产阶级革命是人类历史上资本主义制度对封建制度的一次重大胜利。它创造了一种全新的政体,在这种政体下,国王不仅“统而不治”,它摧毁了法国的封建统治,传播了资产阶级自由、平等、人权、法治等思想。

——摘编自部编版《世界历史》九年级上册教师教学用书

材料三 美国建立后,华盛顿主持召开制宪会议,制定出一部新宪法。这部宪法是世界上第一部资产阶级成文宪法,它有许多不足之处,如允许奴隶制的存在

——摘编自部编版《世界历史》九年级上册

(1)材料一中雅典“奴隶制民主政治发展到高峰”时期的最高权力机构是什么?这一时期的执政者是谁?

(2)材料二中“全新的政体”指的是什么政体?哪一文献的颁布标志着这一政体的确立?1789年8月,制宪议会通过的哪部文献体现了材料二中的“自由、平等、人权,法治等思想”?

(3)材料三中“新宪法”指的是哪部宪法?其“奴隶制”是通过哪场战争废除的?

24.(8分)阅读材料,回答问题。

材料一 1931年9月18日夜,日本关东军炮轰中国东北军驻地北大营,次日占领沈阳。这就是震惊中外的“① ”。从此,中国人民开始了艰苦卓绝的抗日战争,揭开了世界反法西斯战争的序幕。1937年7月 ”标志着中国全民族抗战的开始。

——摘编自部编版《中国历史》八年级上册

材料二 下面是某同学制作的二战从全面爆发到结束的进程表(部分)。

材料三 前事不忘,后事之师。我们纪念世界反法西斯战争的胜利,谴责侵略者的残暴,不是要延续仇恨,而是要唤起善良的人们对和平的向往和坚守

——摘编自《论中国共产党历史》

(1)将材料一中①②处内容补充完整。

(2)依据材料二表中的相关提示,分别写出A、B、C、D所代表的历史事件。

(3)结合上述材料及所学知识,谈谈你对战争的认识。

2023年吉林省丹东市中考历史试卷

参考答案与试题解析

一、单项选择题(本题共20道小题,每小题1分,共20分)

1.(1分)战国时期,使秦国国力大为增强,为其以后统一全国奠定基础的事件是( )

A.管仲改革 B.商鞅变法

C.孝文帝改革 D.王安石变法

【分析】本题考查商鞅变法以及影响,掌握相关基础知识。

【解答】根据所学知识可知,商鞅变法使秦国的国力大为增强,秦国一跃成为最强盛的诸侯国,故B正确;

春秋时期,齐国齐桓公任用管仲为相实行改革,训练军队,从而使齐桓公成为春秋时期的第一个霸主,排除A;

北魏孝文帝改革促进民族交融,增强了北魏实力,排除C;

王安石变法收到了一些成效,使得宋朝政府的财政收入有所增加,排除D。

故选:B。

【点评】本题主要考查学生综合运用所学知识解决问题的能力。理解并识记商鞅变法以及影响。

2.(1分)下面知识结构图中,“★”处应该填写的内容是( )

A.秦始皇确立中央集权措施

B.汉武帝巩固大一统措施

C.宋太祖强化中央集权措施

D.朱元璋强化皇权措施

【分析】本题考查汉武帝推进大一统的措施,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

【解答】结合所学知识,我们可知汉武帝颁布了“推恩令”,独尊儒术”;秦始皇,ACD排除。

故选:B。

【点评】本题考查汉武帝推进大一统的措施,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

3.(1分)北宋前期商贸繁荣,金属货币交易量激增,为了携带方便( )

A.“交子” B.五铢钱

C.开元通宝 D.圆形方孔钱

【分析】本题考查交子的相关内容,准确解读材料信息。

【解答】A.北宋四川地区发行了世界历史上最早的纸币“交子”,故A正确。

B.汉武帝将郡国铸币权收归中央,统一铸造了五铢钱。

C.开元通宝是唐朝时期的金属货币,排除C。

D.秦统一货币为圆形方孔半两钱,排除D。

故选:A。

【点评】本题考查学生获取材料信息,调动运用所学知识,准确解读材料信息的能力,识记交子的相关内容,有助于培养学生的历史解释素养。

4.(1分)中国古代四大发明对世界文明的发展起了重要的推动作用,其中促进世界远洋航海技术发展的发明是( )

A.造纸术 B.印刷术 C.指南针 D.火药

【分析】本题考查中国古代的四大发明及其意义,解答本题需要掌握指南针的影响。

【解答】结合所学知识可知,中国古代四大发明对世界文明的发展起了重要的推动作用,为哥伦布发现美洲的航行和麦哲伦的环球航行提供了技术保证;

造纸术的发明促进了文明发展和社会进步,与“世界远洋航海技术发展”无关;

印刷术的发明,为欧洲走出黑暗的中世纪以及文艺复兴运动的出现准备了条件,故B项错误;

火药的发明改变了传统的作战方式,将人类带入热兵器时代,与“世界远洋航海技术发展”无关。

故选:C。

【点评】本题考查指南针的影响,侧重考查学生对基础知识的识记能力。

5.(1分)下列事件与口号搭配正确的一组是( )

A.洋务运动——“自强”“求富”

B.义和团运动——“取消二十一条”

C.百日维新——“均田免赋”

D.辛亥革命——“扶清灭洋”

【分析】本题考查洋务运动,解答本题需要掌握洋务运动的口号。

【解答】结合所学可知,第二次鸦片战争后,为了挽救统治危机,洋务派掀起了一场旨在“自强”“求富”的洋务运动;

“取消二十一条”是五四运动的口号,与义和团运动无关;

“均田免赋”是明末李自成起义的口号,与百日维新无关;

“扶清灭洋”是义和团运动的口号,与辛亥革命无关。

故选:A。

【点评】本题考查洋务运动的相关知识,侧重考查学生对基础知识的识记能力。

6.(1分)1915年,陈独秀在《青年杂志》创刊号上发表《敬告青年》一文,文中号召青年以“利刃断铁,抉择人间种种思想,并提出明辨是非之“六义”( )

A.文艺复兴 B.启蒙运动

C.新文化运动 D.五四运动

【分析】本题考查新文化运动,掌握相关的基础知识。

【解答】1915年,陈独秀在上海创办《青年杂志》,标志着新文化运动的开始;文艺复兴开始于意大利;启蒙运动以法国为中心;五四运动发生在1919年。

故选:C。

【点评】本题考查新文化运动,考查学生的识记理解能力,解题关键是知道1915年,陈独秀在上海创办《青年杂志》,并在创刊号上发表《敬告青年》一文,标志着新文化运动的开始。

7.(1分)与下面知识卡片内容相关的会议是( )

确定党的名称:中国共产党 确定党的中心工作:领导和组织工人运动 选举中央局书记:陈独秀

A.中共一大 B.中共二大 C.中共三大 D.中共七大

【分析】本题考查中国共产党的成立,掌握相关的基础知识。

【解答】1921年7月23日,中国共产党第一次全国代表大会在上海开幕,成立了党的中央领导机构中央局。这样!故A符合题意,不是中共二大、中共七大。

故选:A。

【点评】本题考查中国共产党的成立,考查学生的识记理解能力,解题关键是知道干材料反映的是中共一大。

8.(1分)“叶挺领导的第四军独立团,经过浴血奋战,终于击溃敌军,并一鼓作气将国民革命军的旗帜插上武昌城头。”与上述场景相关的历史事件是( )

A.黄花岗起义 B.秋收起义

C.南昌起义 D.北伐战争

【分析】本题考查国民革命与北伐战争,难度不大,熟练记忆基础知识并准确解读材料信息即可得出答案。

【解答】A.黄花岗起义领导者是黄兴,排除。

B.秋收起义领导者是毛泽东,排除。

C.南昌起义由周恩来、叶挺等人指挥,排除。

D.北伐战争期间,叶挺领导的第四军独立团,终于击溃敌军,并一鼓作气将国民革命军的旗帜插上武昌城头。

故选:D。

【点评】记忆国民革命与北伐战争相关知识,做到融会贯通、灵活应答。

9.(1分)在开展“讲好中国故事”的主题班会上,某班同学讲了“强渡大渡河”“飞夺泸定桥”“过雪山草地”的故事,这些故事来源于( )

A.井冈山会师 B.长征

C.挺进大别山 D.中共中央转战陕北

【分析】本题考查红军长征,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

【解答】从材料“强渡大渡河”“飞夺泸定桥”“过雪山草地”和所学知识可知,这些都是长征过程中的故事;ACD选项是对材料错误的理解。

故选:B。

【点评】本题考查红军长征,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

10.(1分)如图是人民解放战争时期的某次战役示意图。此战役是( )

A.辽沈战役 B.淮海战役 C.平津战役 D.渡江战役

【分析】本题考查三大战役,难度不大,熟练记忆基础知识并准确解读材料信息即可得出答案。

【解答】A.辽沈战役使东北三省获得解放,符合题意。

B.淮海战役以徐州为中心,奠定了解放长江以南各省的基础。

C.平津战役使华北获得解放,排除。

D.渡江战役后,南京解放,排除。

故选:A。

【点评】记忆三大战役相关知识,做到融会贯通、灵活应答。

11.(1分)实现祖国统一是全体中华儿女的共同心愿。标志着我国在完成祖国统一大业的道路上迈出重要一步的历史事件是( )

A.开国大典 B.抗美援朝战争的胜利

C.香港、澳门回归祖国 D.加入世界贸易组织

【分析】本题考查香港和澳门回归祖国的相关内容,准确解读材料信息。

【解答】A.1949年10月1日,开国大典在天安门广场隆重举行,排除A。

B.1953年抗美援朝战争取得胜利,极大地提高了中国的国际地位。

C.1997年香港回归和1999澳门回归是我国在完成祖国统一大业的道路上迈出的重要一步,故C正确。

D.2001年中国加入世界贸易组织,是我国进一步扩大对外开放的重要事件。

故选:C。

【点评】本题考查学生获取材料信息,调动运用所学知识,准确解读材料信息的能力,识记香港和澳门回归祖国的相关内容,有助于培养学生的家国情怀素养。

12.(1分)1971年10月25日,某次国际会议上,当76票赞成、35票反对、17票弃权的提案表决结果出来时,向中国表示祝贺。他们向中国祝贺的原因是( )

A.和平共处五项原则的提出

B.“求同存异”方针的提出

C.中国恢复了在联合国的合法席位

D.中美两国正式建立外交关系

【分析】本题主要考查中国恢复在联合国的合法席位的相关史实,识读题干材料是解答本题的关键。

【解答】1971年10月25日,第26届联合国大会就阿尔巴尼亚,结果该项提案以76票赞成、17票弃权的压倒多数获得通过,恢复了在联合国的一切合法权利;和平共处五项原则的提出是在1953年;“求同存异”方针的提出是在1955年召开的万隆会议;中美两国正式建立外交关系是在1979年。

故选:C。

【点评】本题主要考查学生准确解读题干信息以及理解问题的能力。理解并识记中国恢复在联合国的合法席位的相关史实。

13.(1分)文化因多样而交流,因交流而互鉴。通过阅读《医典》和《医学集成》两部书,我们可以了解( )

A.古埃及文化 B.古印度文化

C.古希腊文化 D.阿拉伯文化

【分析】本题考查阿拉伯人文化成就。阿拉伯人创造了完整的代数学,著有《医学集成》和《医典》。

【解答】根据所学知识可知,阿拉伯人改造了古印度人从0到9的计数法。阿拉伯人著的《医学集成》和《医典》两部书。D符合题意。

故选:D。

【点评】本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。识记与灵活掌握阿拉伯人对世界文化的主要贡献。

14.(1分)如图是“三角贸易”路线示意图,其中“归程”运输的主要是( )

A.机械制品 B.蔗糖、烟草等产品

C.黑奴 D.火器

【分析】本题考查三角贸易,掌握相关的基础知识。

【解答】奴隶贩子从欧洲出发,将火器;在非洲掳获黑奴,卖给当地的种植园主、烟草等产品返回欧洲,故这个以贩卖黑奴为中心的贸易被称为“三角贸易”;机械制品,排除AD,排除C。

故选:B。

【点评】本题考查三角贸易,考查学生的识记理解能力,解题关键是掌握三角贸易的路线、各航程运输的物品和影响。

15.(1分)比较与分析是历史学习的重要方法之一。某同学在复习世界史时,制作如下表格。表格中“▲”处应填写的内容是( )

国家 俄国 日本 美国

事件 1861年农奴制改革 明治维新 罗斯福新政

性质 ▲

A.奴隶制改革 B.封建制改革

C.资产阶级性质的改革 D.社会主义性质的改革

【分析】本题主要考查俄国1861年农奴制改革、日本明治维新、美国罗斯福新政的相关史实,重点掌握资产阶级性质的改革的相关史实。

【解答】据所学知识可知,俄国1861年农奴制改革是沙皇亚历山大二世进行的自上而下的资产阶级性质的改革,美国罗斯福新政是资产阶级性质的改革,C项正确、日本明治维新,奴隶制改革,排除ABD项。

故选:C。

【点评】本题主要考查学生的识读题干表格的能力以及分析问题的能力。理解并识记资产阶级性质的改革的相关史实。

16.(1分)科学研究同工业生产的紧密结合使第二次工业革命的发明成果层出不穷。下列成果属于这一时期的是( )

A.蒸汽机车 B.飞机

C.电子计算机 D.手机

【分析】本题考查第二次工业革命的相关内容,准确解读材料信息。

【解答】根据所学可知,第二次工业革命时期,B项正确,斯蒂芬森发明了蒸汽机车;电子计算机是第三次科技革命的成果;手机是信息化时代的产物。

故选:B。

【点评】本题考查学生获取材料信息,调动运用所学知识,准确解读材料信息的能力,识记第二次工业革命的相关内容,有助于培养学生的历史解释素养。

17.(1分)下面图片人物的代表作品是( )

A.《自然哲学的数学原理》

B.《高老头》

C.《英雄交响曲》

D.《物种起源》

【分析】本题考查达尔文和《物种起源》,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

【解答】结合所学知识可知,1859年,D正确。

故选:D。

【点评】本题考查达尔文和《物种起源》,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

18.(1分)第一次世界大战后,印度人民与英国殖民者的矛盾激化,他号召人民开展非暴力不合作运动:拒绝在英国学校读书;拒绝纳税等等。“他”是( )

A.华盛顿 B.玻利瓦尔 C.圣马丁 D.甘地

【分析】本题考查非暴力不合作运动,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

【解答】根据所学知识可知,第一次世界大战让印度人民深受其苦,在甘地的领导下,D正确;

华盛顿、玻利瓦尔,ABC排除。

故选:D。

【点评】本题考查非暴力不合作运动,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

19.(1分)英国前首相撒切尔夫人说:“社会有一个梯子和一张安全网,梯子用来供人们自己努力改善生活,安全网则用来防止人们跌入深渊。”材料中的“安全网”指的是( )

A.欧洲复兴计划 B.欧洲的联合

C.美国“新经济” D.社会保障制度

【分析】本题考查西方福利制度,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

【解答】从材料“社会有一个梯子和一张安全网,梯子用来供人们自己努力改善生活,撒切尔夫人评价的是英国的社会福利制度,梯子是指人们通过奋斗来改变自己的生活;

ABC选项是对材料错误的理解,排除。

故选:D。

【点评】本题考查西方福利制度,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

20.(1分)苏联解体后,美国企图称霸世界。但是,欧盟、日本、中国和俄罗斯等国家联盟或国家也在国际和地区事务中发挥着重要的作用( )

A.两极格局方向发展 B.全球化方向发展

C.多极化方向发展 D.单极化方向发展

【分析】本题考查世界格局多极化,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

【解答】冷战后世界多极化的发展趋势:苏联解体后,美国成为唯一的超级大国。但是、日本,推动世界朝着多极化方向发展;ABD选项是对材料错误的理解。

故选:C。

【点评】本题考查世界格局多极化,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

二、非选择题(本题4小题,21题8分,22题7分,23题7分,24题8分,共30分)

21.(8分)阅读材料,回答问题。

材料一

贾思勰强调农业生产要遵循自然规律,种植农作物必须因地制宜,不误农时;还提出了多种经营和商品生产等重要思想。 图一

——摘编自部编版《中国历史》七年级教材

材料二 到1952年底,……全国约3亿无地少地的农民,分到了约7亿亩土地和大量的农具、牲畜和房屋等。农民虽然得到了土地,分散、落后的个体经济发展缓慢,农产品满足不了国家工业化建设的需要。为此,国家对农业进行社会主义改造。

——摘编自部编版《中国历史》八年级下册

材料三 改革开放以后,我国农村土地政策发生重大变化。在土地公有制的基础上,把土地长期包给各家各户使用

——摘编自部编版《中国历史》八年级下册

(1)阅读材料一,图一材料体现了哪一部农书的重要思想?分别写出图二、图三农具的名称。

(2)材料二中“约3亿无地少地的农民”是通过什么运动分到土地的?“国家对农业进行社会主义改造”的形式是什么?

(3)材料三中我国实行“改革开放”是哪次会议作出的历史性决策?“土地政策发生重大变化”指的是在农村实行哪种生产责任制?

(4)结合上述材料及所学知识,谈谈你对发展农业生产的认识。

【分析】本题以三则文字材料为背景依托,主要考查了贾思勰与《齐民要术》、唐朝农业生产工具的发展、土地改革、农业的社会主义改造、家庭联产承包责任制、对发展农业生产的认识等知识,掌握相关基础知识。

【解答】(1)根据材料一图一文字“贾思勰强调农业生产要遵循自然规律,种植农作物必须因地制宜,图一材料体现了《齐民要术》的重要思想,强调农业生产要遵循自然规律,不误农时;还提出了多种经营和商品生产等重要思想,图二农具是唐朝时期的曲辕犁。

(2)根据“到1952年底,……全国约3亿无地少地的农民、牲畜和房屋等,材料二中“约3亿无地少地的农民”是通过土地改革运动分到土地的。

(3)结合所学知识可知,材料三中我国实行“改革开放”是十一届三中全会作出的历史性决策;家庭联产承包责任制,带来农村生产力的大解放。

(4)结合上述材料及所学知识可知,你对发展农业生产的认识是农业是国家和地区经济,是保障人民群众基本生存的关键所在,推进农业现代化,加大农村人才培养的力度、生态环境。

故答案为:

(1)《齐民要术》。曲辕犁。

(2)土地改革。参加农业生产合作社。

(3)中共十一届三中全会。家庭联产承包责任制。

(4)农业是国家和地区经济、社会和生态发展的重要基础;我们应该坚持科学发展观,加强农业基础设施建设,发挥农业在经济发展、社会和谐等方面的重要作用,言之有理即可)

【点评】本题主要考查学生综合运用所学知识解决问题的能力。理解并识记贾思勰与《齐民要术》、唐朝农业生产工具的发展、土地改革、农业的社会主义改造、家庭联产承包责任制、对发展农业生产的认识等知识。

22.(7分)阅读材料,回答问题。

材料一

材料二 1958年的一天,邓稼先接受了一项特殊研究任务。那时中国还没有进行这方面的研究,缺乏资料,他和许多科学家同心协力,夜以继日地工作,终于完成这项任务。

——摘编自部编版《中国历史》八年级下册

材料三 20世纪70年代,他经过多年反复试验,成功培育出籼型杂交水稻。为解决我国这样一个人口大国的吃饭问题和保障我国的粮食安全

——摘编自部编版《中国历史》八年级下册

(1)依次写出材料一中三位人物反抗外来侵略的主要事迹。

(2)材料二中邓稼先接受的“特殊研究任务”研究的是什么?

(3)材料三中的“他”是谁?

(4)综合上述材料,我们能从这些人物身上学到哪些优秀品质?

【分析】本题考查戚继光抗倭、郑成功收复台湾、林则徐虎门销烟,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

【解答】(1)从材料可知,分别反映的是戚继光、林则徐的画像,我们可知戚继光抗击倭寇,而林则徐主要是进行了虎门销烟。

(2)从材料“1958年的一天,邓稼先接受了一项特殊研究任务”“1964年10月,邓稼先的任务是研制原子弹。

(3)从材料“成功培育出籼型杂交水稻”和所学知识可知,这位科学家是袁隆平。

(4)从材料和所学知识可知,这些历史人物身上的精神主要包括:热爱祖国,艰苦奋斗,发愤图强等。

故答案为:

(1)戚继光抗击倭寇,使东南沿海的倭患基本解除,收复台湾。林则徐虎门销烟。

(2)原子弹。

(3)袁隆平。

(4)热爱祖国,不畏强敌,无私奉献。

【点评】本题考查戚继光抗倭、郑成功收复台湾、林则徐虎门销烟,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

23.(7分)阅读材料,回答问题。

材料一 雅典城邦位于希腊中部。经历几次改革后,雅典建立了民主政体。公元前5世纪中后期,雅典达到全盛

——摘编自部编版《世界历史》九年级上册

材料二 英国资产阶级革命是人类历史上资本主义制度对封建制度的一次重大胜利。它创造了一种全新的政体,在这种政体下,国王不仅“统而不治”,它摧毁了法国的封建统治,传播了资产阶级自由、平等、人权、法治等思想。

——摘编自部编版《世界历史》九年级上册教师教学用书

材料三 美国建立后,华盛顿主持召开制宪会议,制定出一部新宪法。这部宪法是世界上第一部资产阶级成文宪法,它有许多不足之处,如允许奴隶制的存在

——摘编自部编版《世界历史》九年级上册

(1)材料一中雅典“奴隶制民主政治发展到高峰”时期的最高权力机构是什么?这一时期的执政者是谁?

(2)材料二中“全新的政体”指的是什么政体?哪一文献的颁布标志着这一政体的确立?1789年8月,制宪议会通过的哪部文献体现了材料二中的“自由、平等、人权,法治等思想”?

(3)材料三中“新宪法”指的是哪部宪法?其“奴隶制”是通过哪场战争废除的?

【分析】本题考查雅典民主政治、英国君主立宪制的确立、《权利法案》、1787年美国宪法、《人权宣言》等相关史实,掌握相关的基础知识。

【解答】(1)材料一中雅典“奴隶制民主政治发展到高峰”时期的最高权力机构是公民大会。公元前5世纪中后期伯里克利主政时期,奴隶制民主政治发展到高峰。

(2)材料二中“全新的政体”指的是君主立宪制。为了限制国王的权力,以法律的形式对国王的权力进行了明确的制约。1789年8月、平等,法治等思想”。

(3)材料三中“新宪法”指的是1787年美国宪法。其“奴隶制”是通过美国内战废除的,1862年林肯颁布《解放黑人奴隶宣言》,南方叛乱地区的奴隶永远获得自由。

故答案为:

(1)公民大会;伯里克利。

(2)君主立宪制;《权利法案》《人权宣言》。

(3)1787年美国宪法;美国内战。

【点评】本题考查学生的识记能力以及分析问题的能力,理解并识记雅典民主政治、英国君主立宪制的确立、《权利法案》、1787年美国宪法、《人权宣言》等相关史实。

24.(8分)阅读材料,回答问题。

材料一 1931年9月18日夜,日本关东军炮轰中国东北军驻地北大营,次日占领沈阳。这就是震惊中外的“① 九一八事变 ”。从此,中国人民开始了艰苦卓绝的抗日战争,揭开了世界反法西斯战争的序幕。1937年7月 七七事变 ”标志着中国全民族抗战的开始。

——摘编自部编版《中国历史》八年级上册

材料二 下面是某同学制作的二战从全面爆发到结束的进程表(部分)。

材料三 前事不忘,后事之师。我们纪念世界反法西斯战争的胜利,谴责侵略者的残暴,不是要延续仇恨,而是要唤起善良的人们对和平的向往和坚守

——摘编自《论中国共产党历史》

(1)将材料一中①②处内容补充完整。

(2)依据材料二表中的相关提示,分别写出A、B、C、D所代表的历史事件。

(3)结合上述材料及所学知识,谈谈你对战争的认识。

【分析】本题考查日本侵华和中国的抗日战争、第二次世界大战。第一问,结合九一八事变和七七事变的概况和意义解答;第二问,依据图示信息,结合百团大战、《联合国家宣言》签署、斯大林格勒保卫战、诺曼底登陆的时间和意义解答;第三问,属于开放性题,结合战争的消极影响和启示解答,言之有理即可。

【解答】(1)补充:结合所学可知,1931年9月18日夜,次日占领沈阳;1937年7月2日,以军事演习为名,中国军队奋起抵抗。这就是“卢沟桥事变”。“七七事变”标志着日本全面侵华的开始。

(2)历史事件:依据图示中ABCD的信息,结合所学可知,彭德怀指挥八路军一百多个团,称为百团大战,大大提高了共产党和八路军的威望;1942年1月、英、苏、中为首的26个国家签署《联合国家宣言》;1942年7月,斯大林格勒保卫战爆发,苏军取得了斯大林格勒保卫战的辉煌胜利,是第二次世界大战的重要转折点,美英等盟国军队在法国的诺曼底登陆。因此A是百团大战;C是斯大林格勒保卫战。

(3)认识:属于开放性题,综合材料信息,如战争是残酷的;我们要珍爱和平。

故答案为:

(1)九一八事变;七七事变。

(2)百团大战;《联合国家宣言》签署;诺曼底登陆。

(3)战争是残酷的,会给人类带来巨大灾难,反对战争。

【点评】本题考查日本侵华和中国的抗日战争、第二次世界大战的相关知识,侧重考查学生对基础知识的识记、理解能力。

同课章节目录