第19课《怀疑与学问》课件(共31张PPT) 2023—2024学年统编版语文九年级上册

文档属性

| 名称 | 第19课《怀疑与学问》课件(共31张PPT) 2023—2024学年统编版语文九年级上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 448.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-11-21 14:43:01 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

怀疑与学问

DOUBT AND LEARNING

情景导入

一个人学习,总是希望学有所获,学有所成的。但是,从实际情况看,并非所有的求学者其最终收效都一样,其最后成果都相同,有的人收效好,成果大,而有的人却收效差,成果小,彼此有差异,有的甚至差异很大,非常悬殊。无论历史上,还是现实中,都存在这种情况。这是什么缘故呢?我们如何才能让自己学习的收效好些,成果大些呢?研究这个问题,吸取有益的经验,对我们搞好学习是十分必要的,也是十分重要的。

《怀疑与学问》这篇文章谈的就是这方面的问题,文中提出了一些很有启发,很有价值的见解,学好这篇文章对我们很有意义。

作者简介

顾颉jié刚(1893—1980),字铭坚,江苏苏州人,中国历史学家、民俗学家,古史辨派代表人物,也是中国历史地理学和民俗学的开创者之一。主持《资治通鉴》和《二十四史》的标点工作。主要作品《古史辨》《汉代学术史略》等。

作家资料链接

我国当代有一位著名的史学家叫顾颉刚,他幼年读的书多,知识面广,并且读书时就不肯盲从前人之说,敢于提出疑问,特别喜欢考证。有一次,他看见一个饭碗上面画着许多小孩,有的放纸鸢,有的舞龙灯,有的点爆竹,题为《百子图》。他知道文王有100个儿子,以为这一幅图画的是文王的家庭,就想考证一下文王的儿子。他从常见的书中只得到武王、周公等几个人,他很奇怪,为什么这样一个名人儿子竟如此难考证。后来才知道文王百子说是从《诗经》中来,只是一种谀颂之词,并非实事。

怀疑与学问的事例

伽利略对亚里士多德的观点产生了怀疑,因而得出了自由落体定律;瓦特因为有“水开了,壶盖为什么会跳起来”的疑问,发现了蒸汽的力量;哥白尼对前人的成果不盲从,提出了地动学说;牛顿因为有“苹果为什么会落地?”的疑问,发现了万有引力;这些创造都是从怀疑中来,那么怀疑与学问和创造有什么关系呢?让我们来学习顾颉刚先生的《怀疑与学问》。

学习目标

1、理解怀疑精神的内涵及其重要意义。

2、学习本文的论证方法,把握议论文严密的论证结构。

3、结合具体语段体会本文逻辑严密、语言准确的特点。

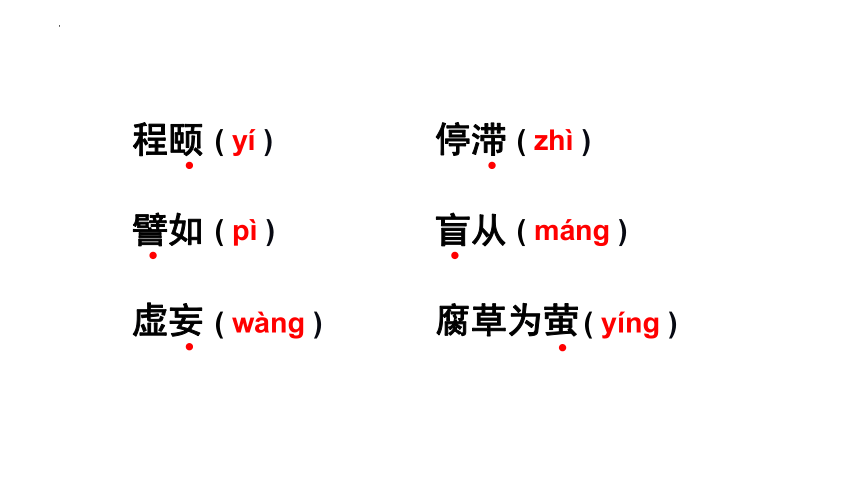

程颐

譬如

虚妄

停滞

盲从

腐草为萤

( yí )

( pì )

( wàng )

( zhì )

( máng )

( yíng )

腐草为萤:语出《礼记·月令》意思是腐草能化为萤火虫。

虚妄:没有事实根据的。指一些不着边际的、不可捉摸的事物。

不攻自破:不用攻击就自动破灭,形容情节、论点虚谬,

经不起反驳、攻击。

尽信书则不如无书:语出《孟子·尽心下》。

原指完全相信《尚书》,倒不如没有《尚书》,

后用以泛指不要迷信、拘泥于书本。

辨伪去妄:要善于辨别,分清真假。

流俗:指社会上流行的风俗习惯(含贬义)。

盲从:盲目地附和随从。

墨守:固执拘泥,不会变通。

停滞:受到阻碍,不能顺利地进行或发展。

结合你的预习理解文题:怀疑与学问,二者是并列关系?还是因果关系?

理解:“怀疑与学问”是一个并列短语。但文中论述的并不是二者的并列关系,二者是因果关系,意在指:只有怀疑精神,才是做学问的态度,才会有真正的学问。

各段的中心句。

第1段:“学者先要会疑。”——程颐

第2段:“学则须疑。”——张载

第3段:学问的基础是事实和根据。

第4段:我们对于传说的话,应当经过一番思考,不应当随随便便就信了。

第5段:我们不论对于哪一本书,哪一种学问,都要经过自己的怀疑,思索、辨别是非,那种学问才是自己的学问。

第6段:怀疑不仅是从消极方面辨伪去妄的必要步骤,也是从积极方面建设新学说、启迪新发明的基本条件。

本文的中心论点和分论点

中心论点:治学必须有怀疑精神(引用名言“学者先要会疑”或“学则须疑”);

分论点:

1.怀疑是辩伪去妄的必要步骤。

2.怀疑是建设新学说、启迪新发明的基本条件。

中心论点和分论点的关系:中心论点是全文的统帅、核心,分论点是为中心论点服务的,是中心论点的几个方面,就实质而言它是中心论点的支撑,是对中心论点起补充和证明的作用。

课文第1、2段的破折号后注明了作者,这表明了什么?

是完整的引用格式,体现了作者治学严谨的风格。

引用这两句名言的作用是什么?

提出中心论点,并证明中心论点。

课文第1、2段提出了文章的总论点,这个总论点是什么?

本文的总论点是借用古代学者的名言提出的,总论点是“学者先要会疑”,或者是“学则须疑”。如果用我们自己的话来表达,总论点就是“研究学问必须有怀疑精神”。

第3段在文章中的作用

内容上: 指出了学问的基础是事实和证据 举例论证了“别人的传说,不一定可靠这一观点” 指出证据有时不能见到,只能靠别人的传说。

结构上:铺垫、引出下文。这段讲了做学问的一个必不可少的依据是“靠别人的传说”,下文紧接着就谈论如何对待这“传说”。

(从第三段顺利过渡到第四段,体现了说明文结构语言的严密。)

细品第四段:划分层次。

第一层(开头到“这是做一切学问的基本条件”)指出“怀疑的精神”“是做一切学问的基本条件”。

第二层(“我们听说中国古代有三皇、五帝……有什么科学根据”)举两个例子(“三皇、五帝”的传说、“腐草为萤”的记载)具体说明如何以怀疑的精神对待传说。

第三层(末句)指出怀疑的精神对做学问的重要意义。

提出论点——举例论证分析——总结论点、指出意义

第4段的论证思路:

首先,提出论点:“怀疑的精神”“是做一切学问的基本条件”。

接着:运用举例论证(举“三皇五帝”“腐草为萤”的事例)具体说明如何以怀疑的精神对待传说。

最后:总结指出怀疑的精神对做学问的重要意义。

细品:第5段的论证思路

首先从正面说:经过“怀疑”、“思索”、“辨别” 三步以后,这学问才是自己的学问(获取学问的步骤);

再从反面说:如果不是这样,就是盲从,就是迷信;

最后:引用孟子名言,进一步论证怀疑精神的重要性,使论证有力。

第6段

本段包含几层意思?彼此如何联系?

1.首句提出本段论点,

即第二个分论点——“怀疑是建设新学说、启迪新发明的基本条件”。

2.讲道理论证论点。

3.举实例论证论点。

4.归纳总结,照应论点。

论证方法

举例论证(开头)

道理论证(第4、5、6段)

“一切学问家,不但对于流俗传说,就是对于过去学者的学说也常常

要抱怀疑的态度”中“一切学问家”中的“一切”能否删去?

不能删去,因为“一切”包括所有的学问家,表示无一例外,

有强调的作用,如果去掉就失去了这种强调作用。

“就是对于过去学者的学说也常常要抱怀疑的态度,常常和书中的学说

辩论,常常评判书中的学说,常常修正书中的学说”中的

四个含有“常常”的疑问的顺序能否调换?为什么?

它们的顺序不能调换,因为“怀疑”“辩论”“评判”“修正”这四个词的顺序是人们对过去学说进行怀疑的全过程,如果调换顺序就与人们对事物的认识过程不相符合。

分论点论证中心论点的好处:

文章开头两段引用我国古代两位著名学者的话,提出中心论点。

第3-5段先从消极方面作论证,第6段再从积极方面作论证。

层层深入论证,对怀疑的精神在做学问过程中的必要性和意义,

作了全面而精当的阐释。

层层深入论证,用分论点论证中心论点。

第十一句“一切”和“四个常常”能删去吗?为什么?四个常常的顺序是否可以任意调整?

“一切”从范围上进行限制,意思是“所有”;“常常”是频率副词,意思是“经常” 这两个词语用在句中强调所有的学问家都善于怀疑、辩论、评判、修成过去学者的学说。 通过这句话,作者概括了“怀疑”的精神,提出了这是建设新学说的基本条件。

四个“常常”的顺序不能调整,“一切学问家”对“流俗传说”“过去学者的学说”从“怀疑”到“修正”的认识发展过程,是符合逻辑的,怀疑是辩论的基础,辩论是评判的基础,评判是修正的基础,它体现了议论文语言严谨的特点。

细品细读深思:本文的两个分论点可以互换位置吗?

不可以,“不仅……也”表示递进关系,分别从消极与积极两个方面论证了中心论点。

细品四五段思考:第5段和第4段同是谈怀疑精神对做学问的意义,是否可以去掉第五段?两段的内容有何相异?

不可以。第4段说的是对于“传说”要用怀疑精神对待,第5段则说“我们不论对干哪一本书,哪一种学问,都要经过自己的怀疑”。哪一本书,哪一种学问,在“传说”的基础上,更全面了。而且,第5段写到不仅要怀疑,还有思索和辨别,是在第4段怀疑的基础上更进一层。所以,写了第4段,又写第5段,可见作者构思的周到。

小结本文的结构和语言特点

结构完整严密,论证层层推进,鞭辟入里,论述有理有据,详略得当,具有很强的论证力量和说服力,对做学问和谋求进步者都有着很强的启发作用。

总结课文

本文论述了“学者先要会疑,学则须疑”的观点,强调了怀疑精神在治学过程中的重要作用,并提倡学者应有怀疑精神,不要随便盲从或迷信。作者关于怀疑与学问之间关系的论述对今天的治学者或读者都是富有教益的。 莎士比亚曾经说过:“书籍是全世界的营养品。”高尔基曾经说过:“爱书吧,它是你知识的源泉。”对于过去的文化,毛泽东曾经说过:“要批判地吸收。”邦达列夫(苏联)曾经说过:“那些大人物一生都在怀疑,在探索。”正因为他们的怀疑,才有了后来的学问。凡事多问些“为什么”吧!

1.课堂小结

总结课文

(1)完成课后相应的练习题。

(2)美国一家工厂的大型机器发生了故障,许多人都未能修好,老板请来一位专家。专家仔细检查后用粉笔在机器的某个地方画了一条横线,机器很快修好了,老板为此付给这位专家一万美元。有人不服气,这位专家说:“画一条线,只值一美元;知道在哪画,值九千九百九十九美元。”

问:从这则材料中提炼出一个观点,并用语言文字表述出来。

明确:科技是第一生产力;知识有价。

(3)完成《名师测控》或《精英新课堂》本课练习。

2.布置作业

板书设计

中心论点:做学问“会疑”与“须疑”。(举例论证)

分论点

感谢各位的聆听

DOUBT AND LEARNING

怀疑与学问

DOUBT AND LEARNING

情景导入

一个人学习,总是希望学有所获,学有所成的。但是,从实际情况看,并非所有的求学者其最终收效都一样,其最后成果都相同,有的人收效好,成果大,而有的人却收效差,成果小,彼此有差异,有的甚至差异很大,非常悬殊。无论历史上,还是现实中,都存在这种情况。这是什么缘故呢?我们如何才能让自己学习的收效好些,成果大些呢?研究这个问题,吸取有益的经验,对我们搞好学习是十分必要的,也是十分重要的。

《怀疑与学问》这篇文章谈的就是这方面的问题,文中提出了一些很有启发,很有价值的见解,学好这篇文章对我们很有意义。

作者简介

顾颉jié刚(1893—1980),字铭坚,江苏苏州人,中国历史学家、民俗学家,古史辨派代表人物,也是中国历史地理学和民俗学的开创者之一。主持《资治通鉴》和《二十四史》的标点工作。主要作品《古史辨》《汉代学术史略》等。

作家资料链接

我国当代有一位著名的史学家叫顾颉刚,他幼年读的书多,知识面广,并且读书时就不肯盲从前人之说,敢于提出疑问,特别喜欢考证。有一次,他看见一个饭碗上面画着许多小孩,有的放纸鸢,有的舞龙灯,有的点爆竹,题为《百子图》。他知道文王有100个儿子,以为这一幅图画的是文王的家庭,就想考证一下文王的儿子。他从常见的书中只得到武王、周公等几个人,他很奇怪,为什么这样一个名人儿子竟如此难考证。后来才知道文王百子说是从《诗经》中来,只是一种谀颂之词,并非实事。

怀疑与学问的事例

伽利略对亚里士多德的观点产生了怀疑,因而得出了自由落体定律;瓦特因为有“水开了,壶盖为什么会跳起来”的疑问,发现了蒸汽的力量;哥白尼对前人的成果不盲从,提出了地动学说;牛顿因为有“苹果为什么会落地?”的疑问,发现了万有引力;这些创造都是从怀疑中来,那么怀疑与学问和创造有什么关系呢?让我们来学习顾颉刚先生的《怀疑与学问》。

学习目标

1、理解怀疑精神的内涵及其重要意义。

2、学习本文的论证方法,把握议论文严密的论证结构。

3、结合具体语段体会本文逻辑严密、语言准确的特点。

程颐

譬如

虚妄

停滞

盲从

腐草为萤

( yí )

( pì )

( wàng )

( zhì )

( máng )

( yíng )

腐草为萤:语出《礼记·月令》意思是腐草能化为萤火虫。

虚妄:没有事实根据的。指一些不着边际的、不可捉摸的事物。

不攻自破:不用攻击就自动破灭,形容情节、论点虚谬,

经不起反驳、攻击。

尽信书则不如无书:语出《孟子·尽心下》。

原指完全相信《尚书》,倒不如没有《尚书》,

后用以泛指不要迷信、拘泥于书本。

辨伪去妄:要善于辨别,分清真假。

流俗:指社会上流行的风俗习惯(含贬义)。

盲从:盲目地附和随从。

墨守:固执拘泥,不会变通。

停滞:受到阻碍,不能顺利地进行或发展。

结合你的预习理解文题:怀疑与学问,二者是并列关系?还是因果关系?

理解:“怀疑与学问”是一个并列短语。但文中论述的并不是二者的并列关系,二者是因果关系,意在指:只有怀疑精神,才是做学问的态度,才会有真正的学问。

各段的中心句。

第1段:“学者先要会疑。”——程颐

第2段:“学则须疑。”——张载

第3段:学问的基础是事实和根据。

第4段:我们对于传说的话,应当经过一番思考,不应当随随便便就信了。

第5段:我们不论对于哪一本书,哪一种学问,都要经过自己的怀疑,思索、辨别是非,那种学问才是自己的学问。

第6段:怀疑不仅是从消极方面辨伪去妄的必要步骤,也是从积极方面建设新学说、启迪新发明的基本条件。

本文的中心论点和分论点

中心论点:治学必须有怀疑精神(引用名言“学者先要会疑”或“学则须疑”);

分论点:

1.怀疑是辩伪去妄的必要步骤。

2.怀疑是建设新学说、启迪新发明的基本条件。

中心论点和分论点的关系:中心论点是全文的统帅、核心,分论点是为中心论点服务的,是中心论点的几个方面,就实质而言它是中心论点的支撑,是对中心论点起补充和证明的作用。

课文第1、2段的破折号后注明了作者,这表明了什么?

是完整的引用格式,体现了作者治学严谨的风格。

引用这两句名言的作用是什么?

提出中心论点,并证明中心论点。

课文第1、2段提出了文章的总论点,这个总论点是什么?

本文的总论点是借用古代学者的名言提出的,总论点是“学者先要会疑”,或者是“学则须疑”。如果用我们自己的话来表达,总论点就是“研究学问必须有怀疑精神”。

第3段在文章中的作用

内容上: 指出了学问的基础是事实和证据 举例论证了“别人的传说,不一定可靠这一观点” 指出证据有时不能见到,只能靠别人的传说。

结构上:铺垫、引出下文。这段讲了做学问的一个必不可少的依据是“靠别人的传说”,下文紧接着就谈论如何对待这“传说”。

(从第三段顺利过渡到第四段,体现了说明文结构语言的严密。)

细品第四段:划分层次。

第一层(开头到“这是做一切学问的基本条件”)指出“怀疑的精神”“是做一切学问的基本条件”。

第二层(“我们听说中国古代有三皇、五帝……有什么科学根据”)举两个例子(“三皇、五帝”的传说、“腐草为萤”的记载)具体说明如何以怀疑的精神对待传说。

第三层(末句)指出怀疑的精神对做学问的重要意义。

提出论点——举例论证分析——总结论点、指出意义

第4段的论证思路:

首先,提出论点:“怀疑的精神”“是做一切学问的基本条件”。

接着:运用举例论证(举“三皇五帝”“腐草为萤”的事例)具体说明如何以怀疑的精神对待传说。

最后:总结指出怀疑的精神对做学问的重要意义。

细品:第5段的论证思路

首先从正面说:经过“怀疑”、“思索”、“辨别” 三步以后,这学问才是自己的学问(获取学问的步骤);

再从反面说:如果不是这样,就是盲从,就是迷信;

最后:引用孟子名言,进一步论证怀疑精神的重要性,使论证有力。

第6段

本段包含几层意思?彼此如何联系?

1.首句提出本段论点,

即第二个分论点——“怀疑是建设新学说、启迪新发明的基本条件”。

2.讲道理论证论点。

3.举实例论证论点。

4.归纳总结,照应论点。

论证方法

举例论证(开头)

道理论证(第4、5、6段)

“一切学问家,不但对于流俗传说,就是对于过去学者的学说也常常

要抱怀疑的态度”中“一切学问家”中的“一切”能否删去?

不能删去,因为“一切”包括所有的学问家,表示无一例外,

有强调的作用,如果去掉就失去了这种强调作用。

“就是对于过去学者的学说也常常要抱怀疑的态度,常常和书中的学说

辩论,常常评判书中的学说,常常修正书中的学说”中的

四个含有“常常”的疑问的顺序能否调换?为什么?

它们的顺序不能调换,因为“怀疑”“辩论”“评判”“修正”这四个词的顺序是人们对过去学说进行怀疑的全过程,如果调换顺序就与人们对事物的认识过程不相符合。

分论点论证中心论点的好处:

文章开头两段引用我国古代两位著名学者的话,提出中心论点。

第3-5段先从消极方面作论证,第6段再从积极方面作论证。

层层深入论证,对怀疑的精神在做学问过程中的必要性和意义,

作了全面而精当的阐释。

层层深入论证,用分论点论证中心论点。

第十一句“一切”和“四个常常”能删去吗?为什么?四个常常的顺序是否可以任意调整?

“一切”从范围上进行限制,意思是“所有”;“常常”是频率副词,意思是“经常” 这两个词语用在句中强调所有的学问家都善于怀疑、辩论、评判、修成过去学者的学说。 通过这句话,作者概括了“怀疑”的精神,提出了这是建设新学说的基本条件。

四个“常常”的顺序不能调整,“一切学问家”对“流俗传说”“过去学者的学说”从“怀疑”到“修正”的认识发展过程,是符合逻辑的,怀疑是辩论的基础,辩论是评判的基础,评判是修正的基础,它体现了议论文语言严谨的特点。

细品细读深思:本文的两个分论点可以互换位置吗?

不可以,“不仅……也”表示递进关系,分别从消极与积极两个方面论证了中心论点。

细品四五段思考:第5段和第4段同是谈怀疑精神对做学问的意义,是否可以去掉第五段?两段的内容有何相异?

不可以。第4段说的是对于“传说”要用怀疑精神对待,第5段则说“我们不论对干哪一本书,哪一种学问,都要经过自己的怀疑”。哪一本书,哪一种学问,在“传说”的基础上,更全面了。而且,第5段写到不仅要怀疑,还有思索和辨别,是在第4段怀疑的基础上更进一层。所以,写了第4段,又写第5段,可见作者构思的周到。

小结本文的结构和语言特点

结构完整严密,论证层层推进,鞭辟入里,论述有理有据,详略得当,具有很强的论证力量和说服力,对做学问和谋求进步者都有着很强的启发作用。

总结课文

本文论述了“学者先要会疑,学则须疑”的观点,强调了怀疑精神在治学过程中的重要作用,并提倡学者应有怀疑精神,不要随便盲从或迷信。作者关于怀疑与学问之间关系的论述对今天的治学者或读者都是富有教益的。 莎士比亚曾经说过:“书籍是全世界的营养品。”高尔基曾经说过:“爱书吧,它是你知识的源泉。”对于过去的文化,毛泽东曾经说过:“要批判地吸收。”邦达列夫(苏联)曾经说过:“那些大人物一生都在怀疑,在探索。”正因为他们的怀疑,才有了后来的学问。凡事多问些“为什么”吧!

1.课堂小结

总结课文

(1)完成课后相应的练习题。

(2)美国一家工厂的大型机器发生了故障,许多人都未能修好,老板请来一位专家。专家仔细检查后用粉笔在机器的某个地方画了一条横线,机器很快修好了,老板为此付给这位专家一万美元。有人不服气,这位专家说:“画一条线,只值一美元;知道在哪画,值九千九百九十九美元。”

问:从这则材料中提炼出一个观点,并用语言文字表述出来。

明确:科技是第一生产力;知识有价。

(3)完成《名师测控》或《精英新课堂》本课练习。

2.布置作业

板书设计

中心论点:做学问“会疑”与“须疑”。(举例论证)

分论点

感谢各位的聆听

DOUBT AND LEARNING

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)