福建省龙岩市非一级达标校2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 福建省龙岩市非一级达标校2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 200.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-11-21 16:29:57 | ||

图片预览

文档简介

龙岩市非一级达标校2023-2024学年高一上学期期中考试

历史试卷

本试卷满分100分,考试用时75分钟。

注意事项:

1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

4.本试卷主要考试内容:《中外历史纲要》(上)前三单元。

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

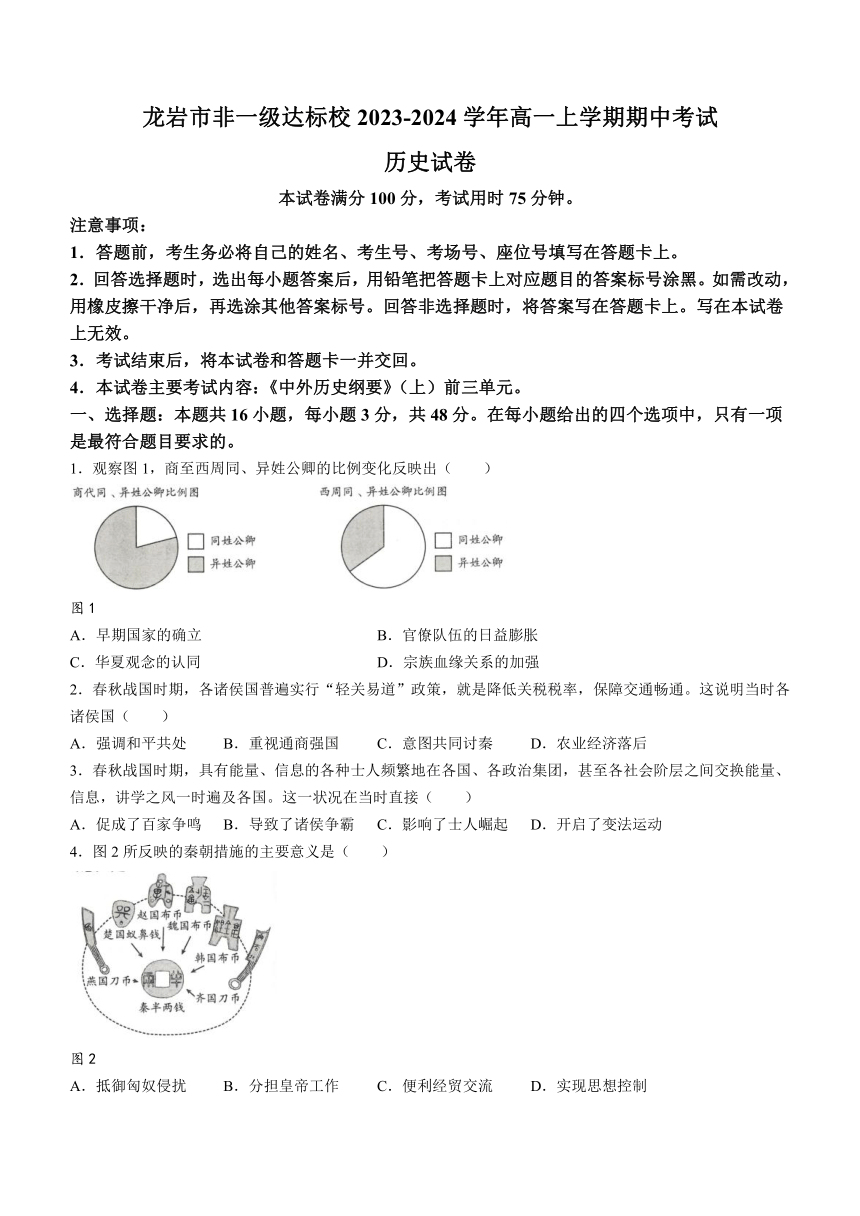

1.观察图1,商至西周同、异姓公卿的比例变化反映出( )

图1

A.早期国家的确立 B.官僚队伍的日益膨胀

C.华夏观念的认同 D.宗族血缘关系的加强

2.春秋战国时期,各诸侯国普遍实行“轻关易道”政策,就是降低关税税率,保障交通畅通。这说明当时各诸侯国( )

A.强调和平共处 B.重视通商强国 C.意图共同讨秦 D.农业经济落后

3.春秋战国时期,具有能量、信息的各种士人频繁地在各国、各政治集团,甚至各社会阶层之间交换能量、信息,讲学之风一时遍及各国。这一状况在当时直接( )

A.促成了百家争鸣 B.导致了诸侯争霸 C.影响了士人崛起 D.开启了变法运动

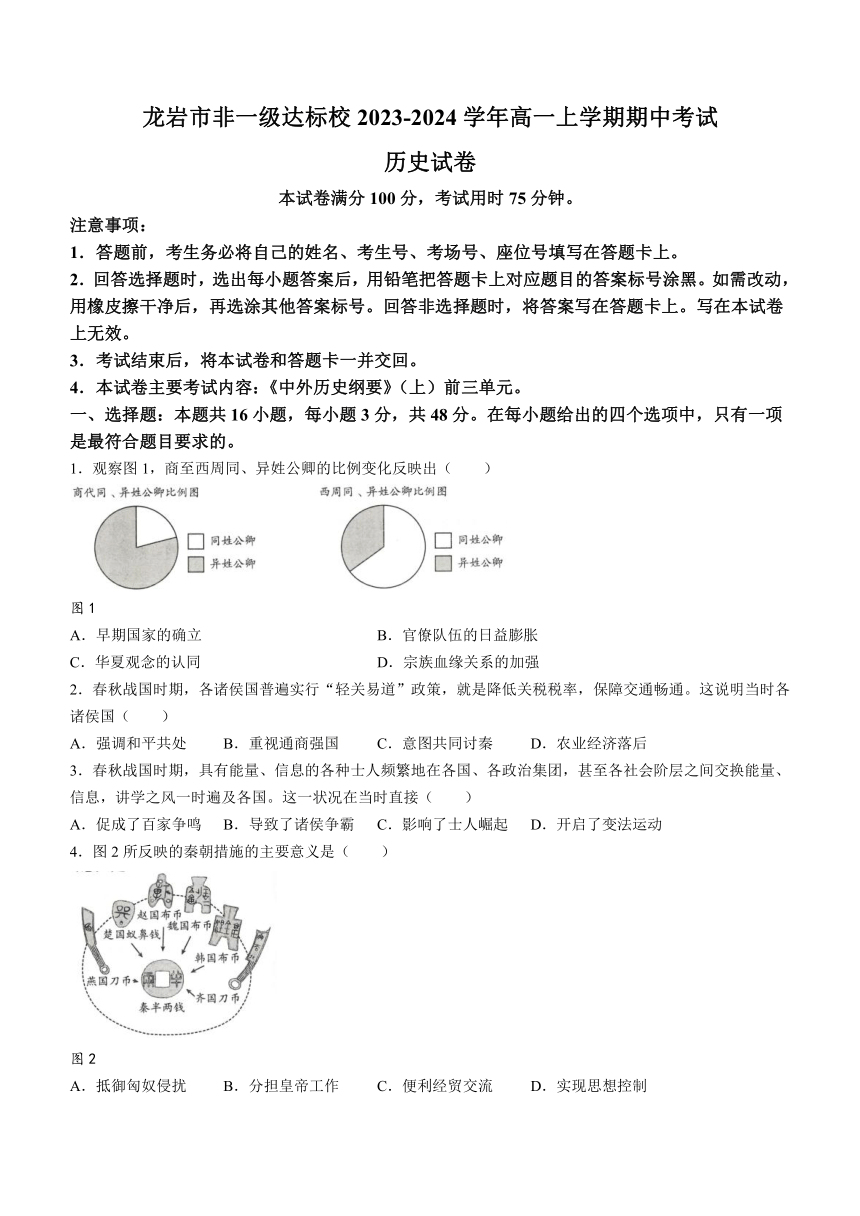

4.图2所反映的秦朝措施的主要意义是( )

图2

A.抵御匈奴侵扰 B.分担皇帝工作 C.便利经贸交流 D.实现思想控制

5.汉光武帝时期的民间歌谣大多以战争局势为主题,如《更始时南阳童谣》等。汉明帝、汉章帝时期的民间歌谣多以描写经学大师为主,如《诸儒为贾逵语》等。这说明( )

A.西汉文学缺乏鲜明特色 B.歌谣是文学的唯一形式

C.文景之治阻滞文学发展 D.文学是社会发展的反映

6.《宋书 后废帝纪》记载,元徽四年(476年)国家财政收入以谷价常年一斛一百钱作为标准,布价以匹四百钱估计,米谷、钱、布绢三者的比例大体是6∶5∶2。这反映出当时( )

A.商品经济得到了发展 B.北朝经济的迅速恢复

C.分裂割据局面的结束 D.北方农业超过了南方

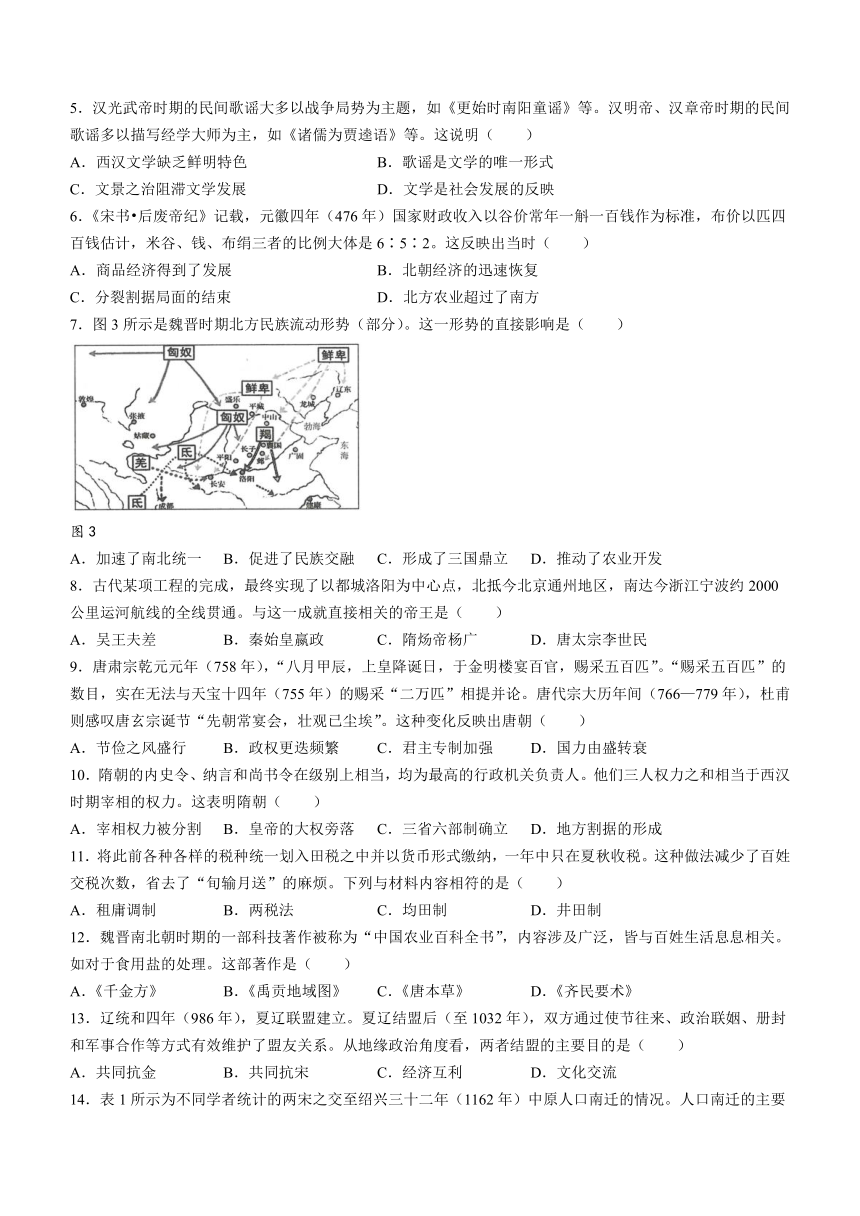

7.图3所示是魏晋时期北方民族流动形势(部分)。这一形势的直接影响是( )

图3

A.加速了南北统一 B.促进了民族交融 C.形成了三国鼎立 D.推动了农业开发

8.古代某项工程的完成,最终实现了以都城洛阳为中心点,北抵今北京通州地区,南达今浙江宁波约2000公里运河航线的全线贯通。与这一成就直接相关的帝王是( )

A.吴王夫差 B.秦始皇嬴政 C.隋炀帝杨广 D.唐太宗李世民

9.唐肃宗乾元元年(758年),“八月甲辰,上皇降诞日,于金明楼宴百官,赐采五百匹”。“赐采五百匹”的数目,实在无法与天宝十四年(755年)的赐采“二万匹”相提并论。唐代宗大历年间(766—779年),杜甫则感叹唐玄宗诞节“先朝常宴会,壮观已尘埃”。这种变化反映出唐朝( )

A.节俭之风盛行 B.政权更迭频繁 C.君主专制加强 D.国力由盛转衰

10.隋朝的内史令、纳言和尚书令在级别上相当,均为最高的行政机关负责人。他们三人权力之和相当于西汉时期宰相的权力。这表明隋朝( )

A.宰相权力被分割 B.皇帝的大权旁落 C.三省六部制确立 D.地方割据的形成

11.将此前各种各样的税种统一划入田税之中并以货币形式缴纳,一年中只在夏秋收税。这种做法减少了百姓交税次数,省去了“旬输月送”的麻烦。下列与材料内容相符的是( )

A.租庸调制 B.两税法 C.均田制 D.井田制

12.魏晋南北朝时期的一部科技著作被称为“中国农业百科全书”,内容涉及广泛,皆与百姓生活息息相关。如对于食用盐的处理。这部著作是( )

A.《千金方》 B.《禹贡地域图》 C.《唐本草》 D.《齐民要术》

13.辽统和四年(986年),夏辽联盟建立。夏辽结盟后(至1032年),双方通过使节往来、政治联姻、册封和军事合作等方式有效维护了盟友关系。从地缘政治角度看,两者结盟的主要目的是( )

A.共同抗金 B.共同抗宋 C.经济互利 D.文化交流

14.表1所示为不同学者统计的两宋之交至绍兴三十二年(1162年)中原人口南迁的情况。人口南迁的主要原因是( )

表1

迁入地 移民类别 学者1估计/万人 学者2估计/万人

江南各路 士民 360 150

四川、湖南、福建、岭南 士民 123

军人 26.4

A.宋金战争 B.中原经济凋敝 C.辽夏战争 D.经济重心南移

15.元朝行中书省的长官一人兼有行政、经济、军事大权,路府州县虽与行省有直接的上下级隶属关系,但更多的是体现在公务上的来往,而事关他们前途命运的任免权却操之于中央。这样的规定( )

A.加强了中央集权 B.易形成地方割据 C.激化了民族矛盾 D.降低了行政效率

16.1993年和2013年在河北宣化考古挖掘的辽代墓葬中发现了大量壁画,这些壁画有描绘茶道、散乐演奏等内容,其中出现了“左衽”、“右衽”和“髡首”的服饰和发式。这些现象出现的原因是( )

A.辽宋民族矛盾的加剧 B.汉族政权的日益强大

C.少数民族和汉人杂居 D.商品经济的持续繁荣

二、非选择题:本题共4小题,共52分。

17.(8分)阅读材料,完成下列要求。

材料

表2 四处遗址出土的玉器对比表

遗址 查海遗址 兴隆洼遗址 裴李岗遗址 贾湖遗址

属地 辽宁阜新 内蒙古敖汉 河南新郑 河南舞阳

质地 闪石类 闪石类 绿松石 绿松石

器形 块、匕形器、玉斧、管状珠 块、匕形器、斧、锛 珠 棒形饰、方形坠饰、三角形坠饰、圆形穿孔饰等

时间 公元前5612—5530年 公元前6032—4159年 公元前6230—4940年 公元前6335—5500年

——据中国社会科学院考古研究所《中国考古学中碳十四年代数据集》等整理

根据材料并结合所学知识,指出上述遗址所处历史阶段及依据,并简述其阶段特征。

18.(20分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

汉文帝、景帝时期,西汉王朝没有出现大规模的水旱之灾,百姓基本可以实现温饱,国库也囤积了钱财和粮食。汉初建立了严格的马匹驯养和管理制度,并制定法律加以约束,如实施“马复令”。在与匈奴贸易往来愈加频繁后,汉朝还从匈奴那里大量购买战马,以充军用。汉武帝时实行“盐铁官营”,大量生产铁器作为武器。

材料二

公元前133年,马邑的富商聂壹向王恢献策以马邑假献来诱敌深入,以此伏击匈奴。汉武帝采用了王恢的献计,发动了马邑之围。这场战争中聂壹假投降,以此来吸引匈奴进入汉朝的伏击圈。匈奴单于本来轻信,却不料在率大军赶往马邑城的途中知晓了此计划,故仓皇撤退。马邑之围虽然以失败告终,但体现了匈奴对汉王朝的松懈心理,这也是汉王朝对匈奴政策由和亲转为战争的标志,为后来几十年汉匈间大规模战争拉开了序幕,汉匈战争从此全面爆发。汉武帝在位期间对匈奴的战争大大小小有十余次,其中决定性的战争有三次:河南之战、河西之战和漠北之战。

——以上材料均摘编自李芯雨《西汉初至武帝时期汉对匈奴政策转变及原因分析》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括汉武帝对匈奴政策转变的原因。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出汉武帝对匈奴战争的主要战果。(4分)

(3)根据材料并结合所学知识,分析汉武帝对匈奴战争的主要意义。(8分)

19.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料

在中国封建社会数千年的文化发展史中,隋唐文化犹如一座突兀的奇峰。与此相应,隋唐人的总体文化素质之高,在封建社会中,恐怕也是空前绝后的。有学者从五个角度对此进行了原因分析:

一、与社会生产力相得益彰的文化素质;

二、宽松的文化氛围;

三、广开才路、奖励文化的统治政策;

四、发达的多元文化教育体系;

五、促使万众向学的科举制度。

——摘编自匀利军、汪润元《隋唐人文化素质高度发展的原因》

根据材料并结合所学知识,选择你认为合理的一个角度进行简要说明。(要求:论题明确,阐述充分,论据准确,逻辑清晰。)

20.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料

表3

都城 年代 人口 面积/平方千米

唐长安 开元天宝年间(公元8世纪前半期) 70余万人 84.1(除去禁苑和大明宫)

北宋东京 徽宗崇宁年间(公元1102—1106年) 150万人左右 57.58

——摘编自李瑞《唐宋都城空间形态研究》

(1)根据材料,指出与唐代都城长安相比,北宋都城东京的变化。(4分)

(2)根据材料并结合所学知识,分析宋代都城变化的主要原因。(8分)

龙岩市非一级达标校2023-2024学年高一上学期期中考试

历史试卷参考答案

1.D 2.B 3.A 4.C 5.D 6.A 7.B 8.C 9.D 10.A 11.B 12.D 13.B 14.A 15.A 16.C

17.历史阶段:新石器时代。(2分)

依据:石器基本为磨制,比旧石器时代的器具复杂、精致;距今时间基本为7000—8500年。(2分)

阶段特征:使用打磨结合的石器,已大量使用陶器,开始从事原始农业,饲养家畜,生活逐渐稳定。(2分)文化遗存分布广泛,奠定了多元一体的发展基础。(2分)

18.(1)原因:经济实力的增强;军备物资充足;军队建设富有成效;中央集权的加强。(8分)

(2)战果:夺取了阴山以南和河西走廊的大片区域;设立了武威、张掖、酒泉、敦煌四郡。(4分)

(3)意义:有利于解除匈奴对汉朝的威胁,为汉朝经济发展创造了稳定环境;保障了丝绸之路的进一步开拓;加强了西域与中原的联系,促进了民族交融;统一多民族封建国家得到巩固。(8分)

19.示例

促使万众向学的科举制度推动了隋唐人文素质的提高。(2分)

说明:科举制的创立,使庶族寒士、庠序学子都有机会通过自己的勤学奋读,进入仕途,这极大地调动了人们学习的积极性。此后,唐代社会万众向学、埋头苦读的社会风气形成。部分登第者的成功案例,激励着更多的人去尝试、去拼搏,这在客观上提高了民众的文化水平和整个民族的文化素质。(10分)

(“示例”仅作为参考,不作为唯一标准答案)

20.(1)变化:都城人口剧增;都城面积缩小。(4分)

(2)原因:社会经济的发展促进人口增加;贱民阶层数量减少;农民的人身束缚逐渐松弛;商品经济的发展;统治者倡导节俭,原州城的限制。(8分,答出其中4点即可)

历史试卷

本试卷满分100分,考试用时75分钟。

注意事项:

1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

4.本试卷主要考试内容:《中外历史纲要》(上)前三单元。

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

1.观察图1,商至西周同、异姓公卿的比例变化反映出( )

图1

A.早期国家的确立 B.官僚队伍的日益膨胀

C.华夏观念的认同 D.宗族血缘关系的加强

2.春秋战国时期,各诸侯国普遍实行“轻关易道”政策,就是降低关税税率,保障交通畅通。这说明当时各诸侯国( )

A.强调和平共处 B.重视通商强国 C.意图共同讨秦 D.农业经济落后

3.春秋战国时期,具有能量、信息的各种士人频繁地在各国、各政治集团,甚至各社会阶层之间交换能量、信息,讲学之风一时遍及各国。这一状况在当时直接( )

A.促成了百家争鸣 B.导致了诸侯争霸 C.影响了士人崛起 D.开启了变法运动

4.图2所反映的秦朝措施的主要意义是( )

图2

A.抵御匈奴侵扰 B.分担皇帝工作 C.便利经贸交流 D.实现思想控制

5.汉光武帝时期的民间歌谣大多以战争局势为主题,如《更始时南阳童谣》等。汉明帝、汉章帝时期的民间歌谣多以描写经学大师为主,如《诸儒为贾逵语》等。这说明( )

A.西汉文学缺乏鲜明特色 B.歌谣是文学的唯一形式

C.文景之治阻滞文学发展 D.文学是社会发展的反映

6.《宋书 后废帝纪》记载,元徽四年(476年)国家财政收入以谷价常年一斛一百钱作为标准,布价以匹四百钱估计,米谷、钱、布绢三者的比例大体是6∶5∶2。这反映出当时( )

A.商品经济得到了发展 B.北朝经济的迅速恢复

C.分裂割据局面的结束 D.北方农业超过了南方

7.图3所示是魏晋时期北方民族流动形势(部分)。这一形势的直接影响是( )

图3

A.加速了南北统一 B.促进了民族交融 C.形成了三国鼎立 D.推动了农业开发

8.古代某项工程的完成,最终实现了以都城洛阳为中心点,北抵今北京通州地区,南达今浙江宁波约2000公里运河航线的全线贯通。与这一成就直接相关的帝王是( )

A.吴王夫差 B.秦始皇嬴政 C.隋炀帝杨广 D.唐太宗李世民

9.唐肃宗乾元元年(758年),“八月甲辰,上皇降诞日,于金明楼宴百官,赐采五百匹”。“赐采五百匹”的数目,实在无法与天宝十四年(755年)的赐采“二万匹”相提并论。唐代宗大历年间(766—779年),杜甫则感叹唐玄宗诞节“先朝常宴会,壮观已尘埃”。这种变化反映出唐朝( )

A.节俭之风盛行 B.政权更迭频繁 C.君主专制加强 D.国力由盛转衰

10.隋朝的内史令、纳言和尚书令在级别上相当,均为最高的行政机关负责人。他们三人权力之和相当于西汉时期宰相的权力。这表明隋朝( )

A.宰相权力被分割 B.皇帝的大权旁落 C.三省六部制确立 D.地方割据的形成

11.将此前各种各样的税种统一划入田税之中并以货币形式缴纳,一年中只在夏秋收税。这种做法减少了百姓交税次数,省去了“旬输月送”的麻烦。下列与材料内容相符的是( )

A.租庸调制 B.两税法 C.均田制 D.井田制

12.魏晋南北朝时期的一部科技著作被称为“中国农业百科全书”,内容涉及广泛,皆与百姓生活息息相关。如对于食用盐的处理。这部著作是( )

A.《千金方》 B.《禹贡地域图》 C.《唐本草》 D.《齐民要术》

13.辽统和四年(986年),夏辽联盟建立。夏辽结盟后(至1032年),双方通过使节往来、政治联姻、册封和军事合作等方式有效维护了盟友关系。从地缘政治角度看,两者结盟的主要目的是( )

A.共同抗金 B.共同抗宋 C.经济互利 D.文化交流

14.表1所示为不同学者统计的两宋之交至绍兴三十二年(1162年)中原人口南迁的情况。人口南迁的主要原因是( )

表1

迁入地 移民类别 学者1估计/万人 学者2估计/万人

江南各路 士民 360 150

四川、湖南、福建、岭南 士民 123

军人 26.4

A.宋金战争 B.中原经济凋敝 C.辽夏战争 D.经济重心南移

15.元朝行中书省的长官一人兼有行政、经济、军事大权,路府州县虽与行省有直接的上下级隶属关系,但更多的是体现在公务上的来往,而事关他们前途命运的任免权却操之于中央。这样的规定( )

A.加强了中央集权 B.易形成地方割据 C.激化了民族矛盾 D.降低了行政效率

16.1993年和2013年在河北宣化考古挖掘的辽代墓葬中发现了大量壁画,这些壁画有描绘茶道、散乐演奏等内容,其中出现了“左衽”、“右衽”和“髡首”的服饰和发式。这些现象出现的原因是( )

A.辽宋民族矛盾的加剧 B.汉族政权的日益强大

C.少数民族和汉人杂居 D.商品经济的持续繁荣

二、非选择题:本题共4小题,共52分。

17.(8分)阅读材料,完成下列要求。

材料

表2 四处遗址出土的玉器对比表

遗址 查海遗址 兴隆洼遗址 裴李岗遗址 贾湖遗址

属地 辽宁阜新 内蒙古敖汉 河南新郑 河南舞阳

质地 闪石类 闪石类 绿松石 绿松石

器形 块、匕形器、玉斧、管状珠 块、匕形器、斧、锛 珠 棒形饰、方形坠饰、三角形坠饰、圆形穿孔饰等

时间 公元前5612—5530年 公元前6032—4159年 公元前6230—4940年 公元前6335—5500年

——据中国社会科学院考古研究所《中国考古学中碳十四年代数据集》等整理

根据材料并结合所学知识,指出上述遗址所处历史阶段及依据,并简述其阶段特征。

18.(20分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

汉文帝、景帝时期,西汉王朝没有出现大规模的水旱之灾,百姓基本可以实现温饱,国库也囤积了钱财和粮食。汉初建立了严格的马匹驯养和管理制度,并制定法律加以约束,如实施“马复令”。在与匈奴贸易往来愈加频繁后,汉朝还从匈奴那里大量购买战马,以充军用。汉武帝时实行“盐铁官营”,大量生产铁器作为武器。

材料二

公元前133年,马邑的富商聂壹向王恢献策以马邑假献来诱敌深入,以此伏击匈奴。汉武帝采用了王恢的献计,发动了马邑之围。这场战争中聂壹假投降,以此来吸引匈奴进入汉朝的伏击圈。匈奴单于本来轻信,却不料在率大军赶往马邑城的途中知晓了此计划,故仓皇撤退。马邑之围虽然以失败告终,但体现了匈奴对汉王朝的松懈心理,这也是汉王朝对匈奴政策由和亲转为战争的标志,为后来几十年汉匈间大规模战争拉开了序幕,汉匈战争从此全面爆发。汉武帝在位期间对匈奴的战争大大小小有十余次,其中决定性的战争有三次:河南之战、河西之战和漠北之战。

——以上材料均摘编自李芯雨《西汉初至武帝时期汉对匈奴政策转变及原因分析》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括汉武帝对匈奴政策转变的原因。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出汉武帝对匈奴战争的主要战果。(4分)

(3)根据材料并结合所学知识,分析汉武帝对匈奴战争的主要意义。(8分)

19.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料

在中国封建社会数千年的文化发展史中,隋唐文化犹如一座突兀的奇峰。与此相应,隋唐人的总体文化素质之高,在封建社会中,恐怕也是空前绝后的。有学者从五个角度对此进行了原因分析:

一、与社会生产力相得益彰的文化素质;

二、宽松的文化氛围;

三、广开才路、奖励文化的统治政策;

四、发达的多元文化教育体系;

五、促使万众向学的科举制度。

——摘编自匀利军、汪润元《隋唐人文化素质高度发展的原因》

根据材料并结合所学知识,选择你认为合理的一个角度进行简要说明。(要求:论题明确,阐述充分,论据准确,逻辑清晰。)

20.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料

表3

都城 年代 人口 面积/平方千米

唐长安 开元天宝年间(公元8世纪前半期) 70余万人 84.1(除去禁苑和大明宫)

北宋东京 徽宗崇宁年间(公元1102—1106年) 150万人左右 57.58

——摘编自李瑞《唐宋都城空间形态研究》

(1)根据材料,指出与唐代都城长安相比,北宋都城东京的变化。(4分)

(2)根据材料并结合所学知识,分析宋代都城变化的主要原因。(8分)

龙岩市非一级达标校2023-2024学年高一上学期期中考试

历史试卷参考答案

1.D 2.B 3.A 4.C 5.D 6.A 7.B 8.C 9.D 10.A 11.B 12.D 13.B 14.A 15.A 16.C

17.历史阶段:新石器时代。(2分)

依据:石器基本为磨制,比旧石器时代的器具复杂、精致;距今时间基本为7000—8500年。(2分)

阶段特征:使用打磨结合的石器,已大量使用陶器,开始从事原始农业,饲养家畜,生活逐渐稳定。(2分)文化遗存分布广泛,奠定了多元一体的发展基础。(2分)

18.(1)原因:经济实力的增强;军备物资充足;军队建设富有成效;中央集权的加强。(8分)

(2)战果:夺取了阴山以南和河西走廊的大片区域;设立了武威、张掖、酒泉、敦煌四郡。(4分)

(3)意义:有利于解除匈奴对汉朝的威胁,为汉朝经济发展创造了稳定环境;保障了丝绸之路的进一步开拓;加强了西域与中原的联系,促进了民族交融;统一多民族封建国家得到巩固。(8分)

19.示例

促使万众向学的科举制度推动了隋唐人文素质的提高。(2分)

说明:科举制的创立,使庶族寒士、庠序学子都有机会通过自己的勤学奋读,进入仕途,这极大地调动了人们学习的积极性。此后,唐代社会万众向学、埋头苦读的社会风气形成。部分登第者的成功案例,激励着更多的人去尝试、去拼搏,这在客观上提高了民众的文化水平和整个民族的文化素质。(10分)

(“示例”仅作为参考,不作为唯一标准答案)

20.(1)变化:都城人口剧增;都城面积缩小。(4分)

(2)原因:社会经济的发展促进人口增加;贱民阶层数量减少;农民的人身束缚逐渐松弛;商品经济的发展;统治者倡导节俭,原州城的限制。(8分,答出其中4点即可)

同课章节目录