高中语文统编版必修上册14.1《故都的秋》 课件(共49张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版必修上册14.1《故都的秋》 课件(共49张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-11-22 08:32:25 | ||

图片预览

文档简介

(共49张PPT)

故都的秋

郁达夫

学习目标

1.朗读、体味故都秋景的特别之处。

2.抓住景物特征,学习文本写景手法。

3.体会作者情感。

一叶落而知天下秋。

——《太平御览》

新课导入

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

杜甫

《登高》

浔

阳

江

头

夜

送

客

,

枫

叶

荻

花

秋

瑟

瑟

。

白

居

易

琵 琶

行

落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。

王勃《滕王阁序》

碧云天,黄叶地,

西风紧,北雁南飞。

晓来谁染霜林醉?

总是离人泪。

高楼目尽欲黄昏,

梧桐叶上潇潇雨。

——晏殊 宋

秋风萧瑟,残荷听雨,秋有声。

霜叶黄花,秋草碧水,秋有色。

天高云淡,北雁南飞,秋有形。

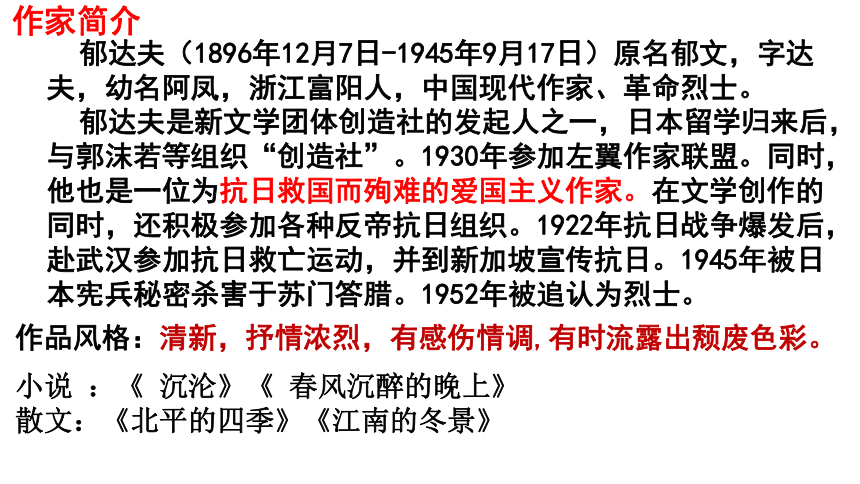

郁达夫(1896年12月7日-1945年9月17日)原名郁文,字达夫,幼名阿凤,浙江富阳人,中国现代作家、革命烈士。

郁达夫是新文学团体创造社的发起人之一,日本留学归来后,与郭沫若等组织“创造社”。1930年参加左翼作家联盟。同时,他也是一位为抗日救国而殉难的爱国主义作家。在文学创作的同时,还积极参加各种反帝抗日组织。1922年抗日战争爆发后,赴武汉参加抗日救亡运动,并到新加坡宣传抗日。1945年被日本宪兵秘密杀害于苏门答腊。1952年被追认为烈士。

作家简介

作品风格:清新,抒情浓烈,有感伤情调,有时流露出颓废色彩。

小说 :《 沉沦》《 春风沉醉的晚上》

散文:《北平的四季》《江南的冬景》

写作背景

1933—1936年郁达夫居住在杭州,生活闲散安逸,但思想苦闷,创作枯竭。于是他到处游山玩水,以排遣现实带来的苦恼、孤独和寂寞。在个人性格上 , 他抑郁善感。在文学创作上,他提倡静的文学,写的也多是“静如止水似的遁世文学。”

1934年7月,他“不远千里”,从杭州,经青岛,去北平,饱尝故都的秋味,并写下本文——《故都的秋》。

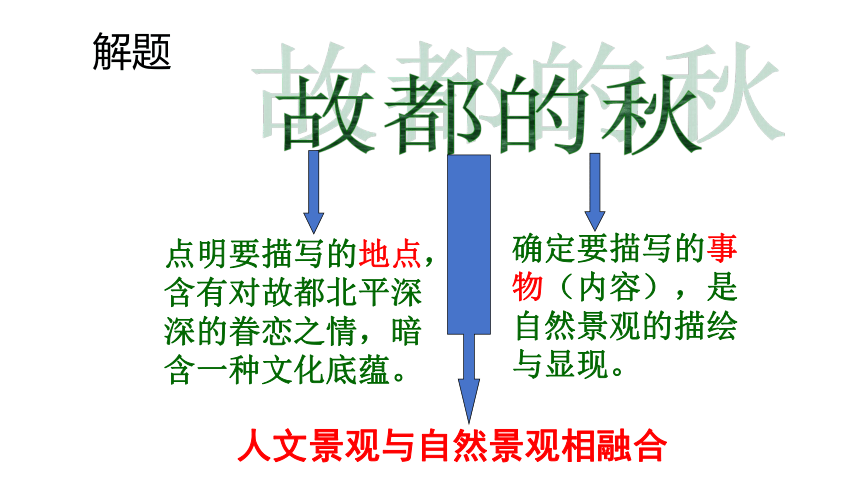

解题

故都的秋

点明要描写的地点,含有对故都北平深深的眷恋之情,暗含一种文化底蕴。

确定要描写的事物(内容),是自然景观的描绘与显现。

人文景观与自然景观相融合

潭柘( )寺 椽( )子 混沌( )

落蕊( ) 平仄( ) 凋( )零

廿( )四桥 着( )着 颓( )废

注字音

tuí

zhè

chuán

dùn

ruǐ

zè

diāo

niàn

zhuó

文 章 的 结 构

(1--2):总写对北国之秋、江南之秋的不同感受。

(3--1 1 ):分写部分,从记叙和议论两部分写故都之秋,赞美北国之秋。

(1 2 --1 3 ):总括全文,强调南国之秋不及北国之秋。

精讲 初读感知

1.朗读课文1-2自然段,回答:

文中“故都的秋”有哪些特点

精讲 再读课文

可是啊,北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉。

文眼

讨论交流

1.北国的秋的特点是:“清、静、悲凉”,那么南国的秋的特点是什么?什么作者多次写到“南国之秋”,有何作用?

特点:北国之秋:清、静、悲凉

南国之秋:慢、润、淡

作用:作者运用对比、衬托的手法,以“南”衬“北”,以南国之秋的“淡”来衬托北国之秋的“浓”,强烈地表达了对故都之秋的眷恋向往之情。

精讲二 再读课文

朗读3-11自然段,为了体现故都秋味清、静、悲凉的特点,作者选取了哪些景物?根据示例,填写下表的内容。

段落 主要景物 概括文意

第3段

第4段

第5段

第6-10段

第11段

秋院

小院闲坐赏秋色

落蕊

落槐无声触秋意

秋蝉

寒蝉衰弱唱秋声

秋雨

斜桥树底话秋雨

秋枣

枝头奇景挂秋果

精讲三 品味鉴赏

读第3自然段,赏小院秋色。一起来品味该画面是如何体现“清、静、悲凉”的。

小院闲坐赏秋色

精讲三 品味鉴赏

租人家一椽破屋来住着,早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一坐,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能够感觉到十分的秋意。说到了牵牛花,我以为以蓝色或白色者为佳,紫黑色次之,淡红色最下。最好,还要在牵牛花底,叫长着几根疏疏落落的尖细且长的秋草,使作陪衬。

破屋

碧绿的天色

青天

驯鸽的飞声

日光

破壁腰

牵牛花

秋草

浓茶

冷色调(清)

以动衬静(静)

1.、秋晨小院图

屋子

天色

驯鸽

日光

牵牛花

一椽破屋、破壁腰

很高、碧绿

青天下、飞声

细数、一丝一丝漏下来

以蓝色或白色为佳

悲凉

清(冷)

清(爽)

静

静

悲凉

清(闲)

知识小结

抓特点、多感官、多视角

写景小技巧:

选材上:选取典型的景物

角度上:从远、近、高、低、静、动等角度入手;

从视、听、嗅、触、味等感官入手。

效果上:多角度来体现一个共同的主题“清、静、悲凉”,体现散文形散而神不散的特点。

远近高低静动态,五官开放细观察,比喻拟人引用诗,生动形象有文采。

运用这些方法,赏析4-11段的内容

概括作者描绘的故都秋景图。(要求能够概括画面主要内容,尽量使用原文中的文字。)

独立内化

故都秋景图

秋晨小院图

秋槐落蕊图

秋蝉残鸣图

秋果奇景图

秋雨话凉图

民居秋意

极细微、极柔软

细腻、清闲、落寞

没有气味

没有声音

2 、秋槐落蕊图

听觉

嗅觉

触觉

感觉

静

清(新)

静

悲凉

寒蝉凄凄雨霏霏,秋在故都槐落蕊。

秋槐落蕊

衰弱的残声

3、 秋蝉残鸣图

听觉

秋蝉的嘶叫

处处 啼唱

静

悲凉

(凄)清

居高声自远,非是藉秋风。

倚杖柴门外,临风听暮蝉

一闻愁意结,再听乡心起。——(唐代)虞世南

4 、斜桥话秋图(秋雨话凉图)

奇、有味、更像样

秋雨来临

灰沉沉的天底下 、忽而来一阵冷风, 便息列索落下起雨来。

秋雨过后

都市闲人著青布单衣,闲话秋凉,用的是缓慢悠闲的声调,平平仄仄的京腔。

秋雨特点

一层雨过,云渐渐的卷向了西去,天又晴了,太阳又露出脸来了

清 凉 静

清 静

云散雨霁谁点缀,桥头斜影叹秋凉。

斜桥话秋5、 秋日胜果图

到处生长

形状奇特

颜色变化

淡绿微黄——红完

详赞秋枣

略写果树 到秋来也是奇景

清

数量多

像橄榄又像鸽蛋

荷尽已无擎雨盖,菊残犹有傲霜枝。

一年好景君须记,最是橙黄橘绿时。

—(宋代)苏轼《赠刘景文/冬景》

秋日胜果

总起

故都之秋清、静、悲凉,令人向往

江南之秋色味不浓,赏玩不足

分写

总写

记叙

议论

虽国有异,秋感略同

故都之秋,别有深味

南国之秋色味不如北国之浓

直抒深爱北国之秋的情感

清、静、悲凉

故都的秋

秋晨院落图

秋槐落蕊图

秋蝉残鸣图

斜桥话秋图

胜日佳果图

思考

第12段的中心句是什么?这段议论有什么作用?

中心句:足见有感觉的动物,有情趣的人类对于秋,总是一样的能特别起深沉、幽远、严厉、萧索的感触来的。

作用:这一段议论营造了浓郁的文化氛围,于自然气息之外再添一重文化气息,与“故都”题旨暗合。从行文章法上,这里宕开文笔,纵横议论,显示作者深厚的文化底蕴和开阔的行文思路。

思考

作者用一支生花妙笔,把浓浓的秋味展现得淋漓尽致,但作者觉得这样仍然意犹未尽。因此在第12段,再次提到了北国的秋和南国的秋,与前文呼应,并运用形象的比喻,以排比的句式进行鲜明的对比来体现两者的不同。

南国的秋

北国的秋

本体

黄酒

白干

甘甜可口

回味不永

稀饭

馍馍

食之有味

不浓易饿

鲈鱼

大蟹

黄犬

骆驼

玲珑如意

逗玩邀宠

味美细腻

剔刺而食

清香后劲足如秋之内蕴

有味耐饥

如秋之隽永

可大快朵颐

得秋之爽气

跋涉千万里

有秋之阔远

喻体

文本品读,合作探究

作者在对这些秋景的具体描绘中,是如何体现故都的“清”、“静”、“悲凉”的特点的呢?

碧绿的天色

牵牛花的蓝朵

泡一碗浓茶

细数一丝一丝的日光

静对牵牛花

看扫帚留下的一条条的丝纹,觉得清闲

穿着青布单衣或夹袄的都市闲

人,咬着烟管,在雨后的斜桥

影里,上桥头树底下去一立,

遇见熟人,便会用了缓慢悠闲

的声调,微叹着互答……

像橄榄又像鸽蛋似的

这枣子颗儿,显出淡

绿微黄的颜色

清

描摹秋景的清净,也描写秋带给人的清闲之感

从色彩上看,以冷色调为主,突出秋的清冷

从对人物活动的描写上看,侧重于突出秋带给人的清闲之感

听得到青天下驯鸽的飞声

脚踏上去,声音也没有,气味也没有,只能感出一点点极微细极柔软的触觉

无论在什么地方,都听得见它们的啼唱……

静

主要是从听觉上写秋的恬静、静谧的特点。

以动衬静

悲凉

“一椽破屋”、“破壁腰中”、“疏疏落落的尖细且长的秋草”

萧条破败之感

铺得满地的秋槐的“落蕊”,“灰土上留下来的扫帚的丝纹”

落寞

“秋蝉的衰弱的残声”

“在灰沉沉的天底下,忽而来一阵凉风,便息列索落地下起雨来了”

凄凉

思考

就全文看作者意在颂秋,为什么又有“悲凉”之情夹杂其中呢?

“清、静、悲凉” 是故都的秋在作者心中整体的印象,构成了文章的基调和底色,是作者着力要表现的内容。刘勰在《文心雕龙 物色》中说:“春秋代序,阴阳惨舒,物色之动,心亦摇焉。”通常暮秋时节总会让人伤感,故都的秋景本就充满凄清落寞之意,这也正契合了作者的心境,故而作者的感情蒙上一层淡淡的秋意。

文中通过描写故都秋景,抒发了作者对故都之秋的无比怀念与眷恋之情,又寄寓了作者深远的忧思与孤独的落寞之感。

20世纪30年代的中国,连年战乱,民生凋敝。读书人也衣食无所安,居无定所。为了谋生,郁达夫辗转千里,颠沛流离,饱受人生愁苦与哀痛。他描写的自己心中的悲凉不仅仅是故都赏景的心情,而是整个的人生感受。这种感受在郁达夫其他作品中也有流露,且这种感受在当时的整个散文创作领域也是非常普遍的。

关于我父亲的《故都的秋》(郁飞)

“若没有对故都北平的挚爱,也不会写出这样的文字。父亲一生短短的49年中从未在北平久住,但是在此文的姐妹篇《北平的四季》中吐露了对古都的感情:“中国的大都会,我前半生住过的地方,原也不在少数;可是当一个人静下来回想起从前,上海的闹热、南京的辽阔,广州的乌烟瘴气,汉口武昌的杂乱无章,甚至于青岛的清幽,福州的秀丽,以及杭州的沉着,总归都比不上北京我住在那里的时候,当然还是北京——的典丽堂皇,幽闲清妙.....”

在国难深重的当年,父亲自己一程程南去,再没有重践斯土,却这样遥祝故都的无恙。如今外敌早已逐出,又成为首都的北京也已进人现代化新时期。当初的风貌所剩无几,燕都历程上的一个个时代只有到大量《故都的秋》一类的记述里去领略了。

1.清晰的结构

文章开头和结尾都将北国之秋和南国之秋进行对比,表达作者对北国之秋的向往之情。中间主体部分从记叙和议论两方面写故都纷繁多彩的清秋景象。记叙部分采用并列结构,根据“清”“静”“悲凉”这三个层次,逐一描绘故都的自然风物,共描绘了五种景象,即清晨静观、落蕊轻扫、秋蝉残鸣、都市闲人、胜日秋果;议论部分,进一步赞颂自然之秋,赞颂北国之秋。全文首居照应,回环往复:中间部分充分展开,酣畅淋漓。

文章特点:

2.以情叙景,以景显情,情景交融

作者将苦涩的品与生动的景物描写有机地结合在一特殊的神韵。他依凭一个普通知识分子的眼光来观察体验故都之秋,他笔下的境与姿态,都笼罩着一层奇异的主观色彩。例如“租人家一橡破屋来管”“在破壁腰中,静对着像喇叭似的奉牛花(朝荣)的蓝来”,作者从寻常甚至破败的景象中看出、体验出美来。又如“灰土上留下来的一一条条扫帚的丝纹,看起来既觉得细腻,又觉得清闲,潜意识下并且还觉得有点儿落寞”,这些感受细腻而独特情怀忧郁而优美。纵观全文,故都之秋的每一个景物,都突出了“清”“静”的特点,都蕴含着“悲凉”的内心感受。

3.对比衬托,首尾呼应

对比:作者将北国之秋和南国之秋进行对比,其目的非常明确,即抑彼扬此,表明北国之秋胜于南国之秋,表达了对故都之秋的热爱之情。这种感受既来自空间的对比(南北两地),又来自时间的积累(“已将近十年了”)。

衬托:文中写“早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一坐”,就看到高而碧绿的天色,听到驯鸽的飞声,以及秋蝉的残声、雨声、人声,这些都是细微的声音,能听到这些细微的声音,正说明北平之秋的寂静,也说明景中人的闲适自得。

4.语言清新典雅,酣畅淋漓

文中的文字没有雕饰的痕迹但每个词语、句式,却又用得怡到好处。名词如“芦花”柳影”虫唱”“夜月”“钟声”等(宏观的秋色、秋声),以及”飞声“、“日光”“蓝朵”等(微观的秋色、秋声),它们搭配得匀称和造,最能调动读者的情感。

再看动词与形容词,北国的秋“来得清,来得静,来得悲凉”,而南国的秋却是“草木凋得慢,空气来得润,天的颜色显得淡”,这里的动词、形容词所代表的动态、特征,使读者感到文章平易亲切、酣畅明快。在句式的选择上,作者多用短句但长短相间;多用整句(尤其多用排比),但整散结合:形成了一种既典雅又洒脱的风格。如文章的后半部分从中外文人学土对秋的那种“深沉”“幽远”“平厉”萧索”的感触,引导读者领略“中国的秋的深味,非要在北方,才感受得到底”的意趣。接着,作者笔锋一转,来了-段对南国之秋的 速写,以映衬北国之秋的特色。 这段“速写”中运用了多种句式,但仍以短句、整句为主,熔雅俗于一炉,特别能代表作者的语言风格。

作者为什么强调中国文人与秋的关系特别深?与自身有何联系?

“有情趣的人类”在文中侧重指文人学士,因其对社会、对人生的感触较深,因而当天气逐渐转凉、接近寒冬时,这些文人学士总是要“悲啼”的。尤其是中国的文人学士,当在仕途上不得志时,内心多产生失落、凄凉之感,这和暮秋的萧索的景象一样。像欧阳修、苏轼这样的文人,他们面对西风飒飒、草木凋零的秋天,都会心潮澎湃,引起“万里悲秋常作客,百年多病独登台”的共鸣。

作者写中国的文人,实际也是在表白自己,表白作为一名有着民主进步思想的知识分子内心多感的“情趣”一深远的忧虑和孤独、冷落之感。曾经如夏蝉一样高唱过“唤醒民众的醉梦,增进民主的地位,完成民主的革命”的作者,由于现实中的不得志,沉溺于山水之中,面对北国深秋的秋声、秋雨,内心便不由自主地生发“深沉”“幽远”严厉”“萧索”的伤感之情。

故都的秋,像一首诗,深沉而又含蓄

故都的秋,像一幅画,美丽而又落寞

故都的秋,像一支歌,忧伤而又苍凉

读写结合(选做)

1.朱自清说:“盼望着,盼望着,东风来了,春天的脚步近了。”

2.老舍说:“可是,在北中国的冬天,而能有温晴的天气,济南真得算个宝地。”

选择夏天的景物,写一个200字左右片段,要求以情驭景,化诗入文。

故都的秋

郁达夫

学习目标

1.朗读、体味故都秋景的特别之处。

2.抓住景物特征,学习文本写景手法。

3.体会作者情感。

一叶落而知天下秋。

——《太平御览》

新课导入

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

杜甫

《登高》

浔

阳

江

头

夜

送

客

,

枫

叶

荻

花

秋

瑟

瑟

。

白

居

易

琵 琶

行

落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。

王勃《滕王阁序》

碧云天,黄叶地,

西风紧,北雁南飞。

晓来谁染霜林醉?

总是离人泪。

高楼目尽欲黄昏,

梧桐叶上潇潇雨。

——晏殊 宋

秋风萧瑟,残荷听雨,秋有声。

霜叶黄花,秋草碧水,秋有色。

天高云淡,北雁南飞,秋有形。

郁达夫(1896年12月7日-1945年9月17日)原名郁文,字达夫,幼名阿凤,浙江富阳人,中国现代作家、革命烈士。

郁达夫是新文学团体创造社的发起人之一,日本留学归来后,与郭沫若等组织“创造社”。1930年参加左翼作家联盟。同时,他也是一位为抗日救国而殉难的爱国主义作家。在文学创作的同时,还积极参加各种反帝抗日组织。1922年抗日战争爆发后,赴武汉参加抗日救亡运动,并到新加坡宣传抗日。1945年被日本宪兵秘密杀害于苏门答腊。1952年被追认为烈士。

作家简介

作品风格:清新,抒情浓烈,有感伤情调,有时流露出颓废色彩。

小说 :《 沉沦》《 春风沉醉的晚上》

散文:《北平的四季》《江南的冬景》

写作背景

1933—1936年郁达夫居住在杭州,生活闲散安逸,但思想苦闷,创作枯竭。于是他到处游山玩水,以排遣现实带来的苦恼、孤独和寂寞。在个人性格上 , 他抑郁善感。在文学创作上,他提倡静的文学,写的也多是“静如止水似的遁世文学。”

1934年7月,他“不远千里”,从杭州,经青岛,去北平,饱尝故都的秋味,并写下本文——《故都的秋》。

解题

故都的秋

点明要描写的地点,含有对故都北平深深的眷恋之情,暗含一种文化底蕴。

确定要描写的事物(内容),是自然景观的描绘与显现。

人文景观与自然景观相融合

潭柘( )寺 椽( )子 混沌( )

落蕊( ) 平仄( ) 凋( )零

廿( )四桥 着( )着 颓( )废

注字音

tuí

zhè

chuán

dùn

ruǐ

zè

diāo

niàn

zhuó

文 章 的 结 构

(1--2):总写对北国之秋、江南之秋的不同感受。

(3--1 1 ):分写部分,从记叙和议论两部分写故都之秋,赞美北国之秋。

(1 2 --1 3 ):总括全文,强调南国之秋不及北国之秋。

精讲 初读感知

1.朗读课文1-2自然段,回答:

文中“故都的秋”有哪些特点

精讲 再读课文

可是啊,北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉。

文眼

讨论交流

1.北国的秋的特点是:“清、静、悲凉”,那么南国的秋的特点是什么?什么作者多次写到“南国之秋”,有何作用?

特点:北国之秋:清、静、悲凉

南国之秋:慢、润、淡

作用:作者运用对比、衬托的手法,以“南”衬“北”,以南国之秋的“淡”来衬托北国之秋的“浓”,强烈地表达了对故都之秋的眷恋向往之情。

精讲二 再读课文

朗读3-11自然段,为了体现故都秋味清、静、悲凉的特点,作者选取了哪些景物?根据示例,填写下表的内容。

段落 主要景物 概括文意

第3段

第4段

第5段

第6-10段

第11段

秋院

小院闲坐赏秋色

落蕊

落槐无声触秋意

秋蝉

寒蝉衰弱唱秋声

秋雨

斜桥树底话秋雨

秋枣

枝头奇景挂秋果

精讲三 品味鉴赏

读第3自然段,赏小院秋色。一起来品味该画面是如何体现“清、静、悲凉”的。

小院闲坐赏秋色

精讲三 品味鉴赏

租人家一椽破屋来住着,早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一坐,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能够感觉到十分的秋意。说到了牵牛花,我以为以蓝色或白色者为佳,紫黑色次之,淡红色最下。最好,还要在牵牛花底,叫长着几根疏疏落落的尖细且长的秋草,使作陪衬。

破屋

碧绿的天色

青天

驯鸽的飞声

日光

破壁腰

牵牛花

秋草

浓茶

冷色调(清)

以动衬静(静)

1.、秋晨小院图

屋子

天色

驯鸽

日光

牵牛花

一椽破屋、破壁腰

很高、碧绿

青天下、飞声

细数、一丝一丝漏下来

以蓝色或白色为佳

悲凉

清(冷)

清(爽)

静

静

悲凉

清(闲)

知识小结

抓特点、多感官、多视角

写景小技巧:

选材上:选取典型的景物

角度上:从远、近、高、低、静、动等角度入手;

从视、听、嗅、触、味等感官入手。

效果上:多角度来体现一个共同的主题“清、静、悲凉”,体现散文形散而神不散的特点。

远近高低静动态,五官开放细观察,比喻拟人引用诗,生动形象有文采。

运用这些方法,赏析4-11段的内容

概括作者描绘的故都秋景图。(要求能够概括画面主要内容,尽量使用原文中的文字。)

独立内化

故都秋景图

秋晨小院图

秋槐落蕊图

秋蝉残鸣图

秋果奇景图

秋雨话凉图

民居秋意

极细微、极柔软

细腻、清闲、落寞

没有气味

没有声音

2 、秋槐落蕊图

听觉

嗅觉

触觉

感觉

静

清(新)

静

悲凉

寒蝉凄凄雨霏霏,秋在故都槐落蕊。

秋槐落蕊

衰弱的残声

3、 秋蝉残鸣图

听觉

秋蝉的嘶叫

处处 啼唱

静

悲凉

(凄)清

居高声自远,非是藉秋风。

倚杖柴门外,临风听暮蝉

一闻愁意结,再听乡心起。——(唐代)虞世南

4 、斜桥话秋图(秋雨话凉图)

奇、有味、更像样

秋雨来临

灰沉沉的天底下 、忽而来一阵冷风, 便息列索落下起雨来。

秋雨过后

都市闲人著青布单衣,闲话秋凉,用的是缓慢悠闲的声调,平平仄仄的京腔。

秋雨特点

一层雨过,云渐渐的卷向了西去,天又晴了,太阳又露出脸来了

清 凉 静

清 静

云散雨霁谁点缀,桥头斜影叹秋凉。

斜桥话秋5、 秋日胜果图

到处生长

形状奇特

颜色变化

淡绿微黄——红完

详赞秋枣

略写果树 到秋来也是奇景

清

数量多

像橄榄又像鸽蛋

荷尽已无擎雨盖,菊残犹有傲霜枝。

一年好景君须记,最是橙黄橘绿时。

—(宋代)苏轼《赠刘景文/冬景》

秋日胜果

总起

故都之秋清、静、悲凉,令人向往

江南之秋色味不浓,赏玩不足

分写

总写

记叙

议论

虽国有异,秋感略同

故都之秋,别有深味

南国之秋色味不如北国之浓

直抒深爱北国之秋的情感

清、静、悲凉

故都的秋

秋晨院落图

秋槐落蕊图

秋蝉残鸣图

斜桥话秋图

胜日佳果图

思考

第12段的中心句是什么?这段议论有什么作用?

中心句:足见有感觉的动物,有情趣的人类对于秋,总是一样的能特别起深沉、幽远、严厉、萧索的感触来的。

作用:这一段议论营造了浓郁的文化氛围,于自然气息之外再添一重文化气息,与“故都”题旨暗合。从行文章法上,这里宕开文笔,纵横议论,显示作者深厚的文化底蕴和开阔的行文思路。

思考

作者用一支生花妙笔,把浓浓的秋味展现得淋漓尽致,但作者觉得这样仍然意犹未尽。因此在第12段,再次提到了北国的秋和南国的秋,与前文呼应,并运用形象的比喻,以排比的句式进行鲜明的对比来体现两者的不同。

南国的秋

北国的秋

本体

黄酒

白干

甘甜可口

回味不永

稀饭

馍馍

食之有味

不浓易饿

鲈鱼

大蟹

黄犬

骆驼

玲珑如意

逗玩邀宠

味美细腻

剔刺而食

清香后劲足如秋之内蕴

有味耐饥

如秋之隽永

可大快朵颐

得秋之爽气

跋涉千万里

有秋之阔远

喻体

文本品读,合作探究

作者在对这些秋景的具体描绘中,是如何体现故都的“清”、“静”、“悲凉”的特点的呢?

碧绿的天色

牵牛花的蓝朵

泡一碗浓茶

细数一丝一丝的日光

静对牵牛花

看扫帚留下的一条条的丝纹,觉得清闲

穿着青布单衣或夹袄的都市闲

人,咬着烟管,在雨后的斜桥

影里,上桥头树底下去一立,

遇见熟人,便会用了缓慢悠闲

的声调,微叹着互答……

像橄榄又像鸽蛋似的

这枣子颗儿,显出淡

绿微黄的颜色

清

描摹秋景的清净,也描写秋带给人的清闲之感

从色彩上看,以冷色调为主,突出秋的清冷

从对人物活动的描写上看,侧重于突出秋带给人的清闲之感

听得到青天下驯鸽的飞声

脚踏上去,声音也没有,气味也没有,只能感出一点点极微细极柔软的触觉

无论在什么地方,都听得见它们的啼唱……

静

主要是从听觉上写秋的恬静、静谧的特点。

以动衬静

悲凉

“一椽破屋”、“破壁腰中”、“疏疏落落的尖细且长的秋草”

萧条破败之感

铺得满地的秋槐的“落蕊”,“灰土上留下来的扫帚的丝纹”

落寞

“秋蝉的衰弱的残声”

“在灰沉沉的天底下,忽而来一阵凉风,便息列索落地下起雨来了”

凄凉

思考

就全文看作者意在颂秋,为什么又有“悲凉”之情夹杂其中呢?

“清、静、悲凉” 是故都的秋在作者心中整体的印象,构成了文章的基调和底色,是作者着力要表现的内容。刘勰在《文心雕龙 物色》中说:“春秋代序,阴阳惨舒,物色之动,心亦摇焉。”通常暮秋时节总会让人伤感,故都的秋景本就充满凄清落寞之意,这也正契合了作者的心境,故而作者的感情蒙上一层淡淡的秋意。

文中通过描写故都秋景,抒发了作者对故都之秋的无比怀念与眷恋之情,又寄寓了作者深远的忧思与孤独的落寞之感。

20世纪30年代的中国,连年战乱,民生凋敝。读书人也衣食无所安,居无定所。为了谋生,郁达夫辗转千里,颠沛流离,饱受人生愁苦与哀痛。他描写的自己心中的悲凉不仅仅是故都赏景的心情,而是整个的人生感受。这种感受在郁达夫其他作品中也有流露,且这种感受在当时的整个散文创作领域也是非常普遍的。

关于我父亲的《故都的秋》(郁飞)

“若没有对故都北平的挚爱,也不会写出这样的文字。父亲一生短短的49年中从未在北平久住,但是在此文的姐妹篇《北平的四季》中吐露了对古都的感情:“中国的大都会,我前半生住过的地方,原也不在少数;可是当一个人静下来回想起从前,上海的闹热、南京的辽阔,广州的乌烟瘴气,汉口武昌的杂乱无章,甚至于青岛的清幽,福州的秀丽,以及杭州的沉着,总归都比不上北京我住在那里的时候,当然还是北京——的典丽堂皇,幽闲清妙.....”

在国难深重的当年,父亲自己一程程南去,再没有重践斯土,却这样遥祝故都的无恙。如今外敌早已逐出,又成为首都的北京也已进人现代化新时期。当初的风貌所剩无几,燕都历程上的一个个时代只有到大量《故都的秋》一类的记述里去领略了。

1.清晰的结构

文章开头和结尾都将北国之秋和南国之秋进行对比,表达作者对北国之秋的向往之情。中间主体部分从记叙和议论两方面写故都纷繁多彩的清秋景象。记叙部分采用并列结构,根据“清”“静”“悲凉”这三个层次,逐一描绘故都的自然风物,共描绘了五种景象,即清晨静观、落蕊轻扫、秋蝉残鸣、都市闲人、胜日秋果;议论部分,进一步赞颂自然之秋,赞颂北国之秋。全文首居照应,回环往复:中间部分充分展开,酣畅淋漓。

文章特点:

2.以情叙景,以景显情,情景交融

作者将苦涩的品与生动的景物描写有机地结合在一特殊的神韵。他依凭一个普通知识分子的眼光来观察体验故都之秋,他笔下的境与姿态,都笼罩着一层奇异的主观色彩。例如“租人家一橡破屋来管”“在破壁腰中,静对着像喇叭似的奉牛花(朝荣)的蓝来”,作者从寻常甚至破败的景象中看出、体验出美来。又如“灰土上留下来的一一条条扫帚的丝纹,看起来既觉得细腻,又觉得清闲,潜意识下并且还觉得有点儿落寞”,这些感受细腻而独特情怀忧郁而优美。纵观全文,故都之秋的每一个景物,都突出了“清”“静”的特点,都蕴含着“悲凉”的内心感受。

3.对比衬托,首尾呼应

对比:作者将北国之秋和南国之秋进行对比,其目的非常明确,即抑彼扬此,表明北国之秋胜于南国之秋,表达了对故都之秋的热爱之情。这种感受既来自空间的对比(南北两地),又来自时间的积累(“已将近十年了”)。

衬托:文中写“早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一坐”,就看到高而碧绿的天色,听到驯鸽的飞声,以及秋蝉的残声、雨声、人声,这些都是细微的声音,能听到这些细微的声音,正说明北平之秋的寂静,也说明景中人的闲适自得。

4.语言清新典雅,酣畅淋漓

文中的文字没有雕饰的痕迹但每个词语、句式,却又用得怡到好处。名词如“芦花”柳影”虫唱”“夜月”“钟声”等(宏观的秋色、秋声),以及”飞声“、“日光”“蓝朵”等(微观的秋色、秋声),它们搭配得匀称和造,最能调动读者的情感。

再看动词与形容词,北国的秋“来得清,来得静,来得悲凉”,而南国的秋却是“草木凋得慢,空气来得润,天的颜色显得淡”,这里的动词、形容词所代表的动态、特征,使读者感到文章平易亲切、酣畅明快。在句式的选择上,作者多用短句但长短相间;多用整句(尤其多用排比),但整散结合:形成了一种既典雅又洒脱的风格。如文章的后半部分从中外文人学土对秋的那种“深沉”“幽远”“平厉”萧索”的感触,引导读者领略“中国的秋的深味,非要在北方,才感受得到底”的意趣。接着,作者笔锋一转,来了-段对南国之秋的 速写,以映衬北国之秋的特色。 这段“速写”中运用了多种句式,但仍以短句、整句为主,熔雅俗于一炉,特别能代表作者的语言风格。

作者为什么强调中国文人与秋的关系特别深?与自身有何联系?

“有情趣的人类”在文中侧重指文人学士,因其对社会、对人生的感触较深,因而当天气逐渐转凉、接近寒冬时,这些文人学士总是要“悲啼”的。尤其是中国的文人学士,当在仕途上不得志时,内心多产生失落、凄凉之感,这和暮秋的萧索的景象一样。像欧阳修、苏轼这样的文人,他们面对西风飒飒、草木凋零的秋天,都会心潮澎湃,引起“万里悲秋常作客,百年多病独登台”的共鸣。

作者写中国的文人,实际也是在表白自己,表白作为一名有着民主进步思想的知识分子内心多感的“情趣”一深远的忧虑和孤独、冷落之感。曾经如夏蝉一样高唱过“唤醒民众的醉梦,增进民主的地位,完成民主的革命”的作者,由于现实中的不得志,沉溺于山水之中,面对北国深秋的秋声、秋雨,内心便不由自主地生发“深沉”“幽远”严厉”“萧索”的伤感之情。

故都的秋,像一首诗,深沉而又含蓄

故都的秋,像一幅画,美丽而又落寞

故都的秋,像一支歌,忧伤而又苍凉

读写结合(选做)

1.朱自清说:“盼望着,盼望着,东风来了,春天的脚步近了。”

2.老舍说:“可是,在北中国的冬天,而能有温晴的天气,济南真得算个宝地。”

选择夏天的景物,写一个200字左右片段,要求以情驭景,化诗入文。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读