生物人教版(2019)必修2 3.1DNA是主要的遗传物质说课课件(共22张ppt)

文档属性

| 名称 | 生物人教版(2019)必修2 3.1DNA是主要的遗传物质说课课件(共22张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 21.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-11-22 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

《DNA是主要的遗传物质》说课

教学环节

一、课标解读

二、教材分析

三、学情分析

四、教学目标

五、教学策略

六、教学过程

七、板书设计

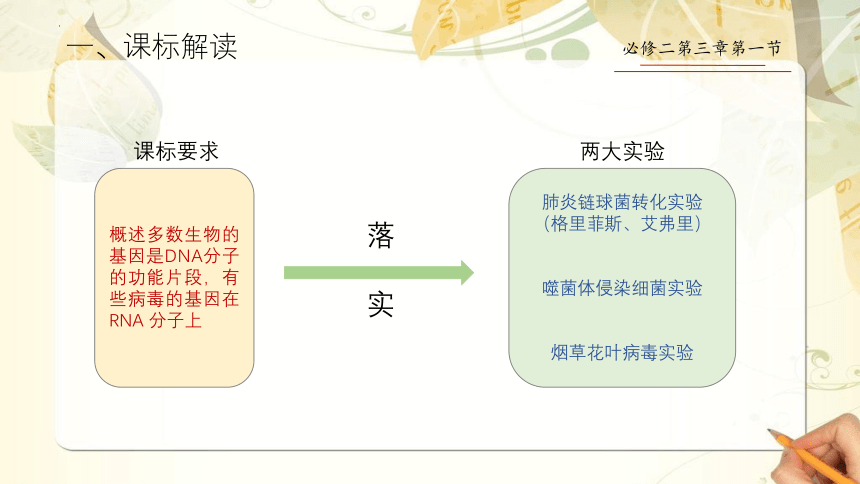

一、课标解读 必修二第三章第一节

概述多数生物的基因是DNA分子的功能片段,有些病毒的基因在RNA 分子上

肺炎链球菌转化实验(格里菲斯、艾弗里)

噬菌体侵染细菌实验

烟草花叶病毒实验

课标要求

两大实验

落

实

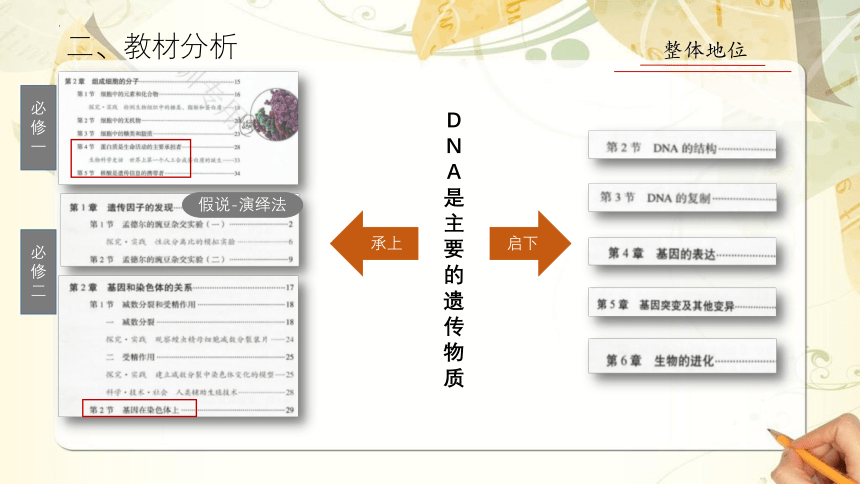

二、教材分析

DNA是主要的遗传物质

承上

启下

必修一

必修二

假说-演绎法

整体地位

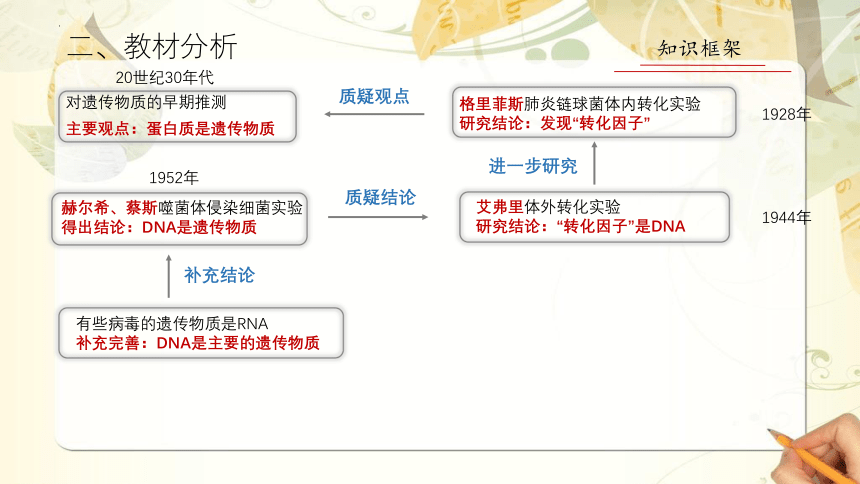

二、教材分析

对遗传物质的早期推测

主要观点:蛋白质是遗传物质

知识框架

格里菲斯肺炎链球菌体内转化实验

研究结论:发现“转化因子”

质疑观点

艾弗里体外转化实验

研究结论:“转化因子”是DNA

进一步研究

赫尔希、蔡斯噬菌体侵染细菌实验

得出结论:DNA是遗传物质

有些病毒的遗传物质是RNA

补充完善:DNA是主要的遗传物质

质疑结论

补充结论

20世纪30年代

1928年

1952年

1944年

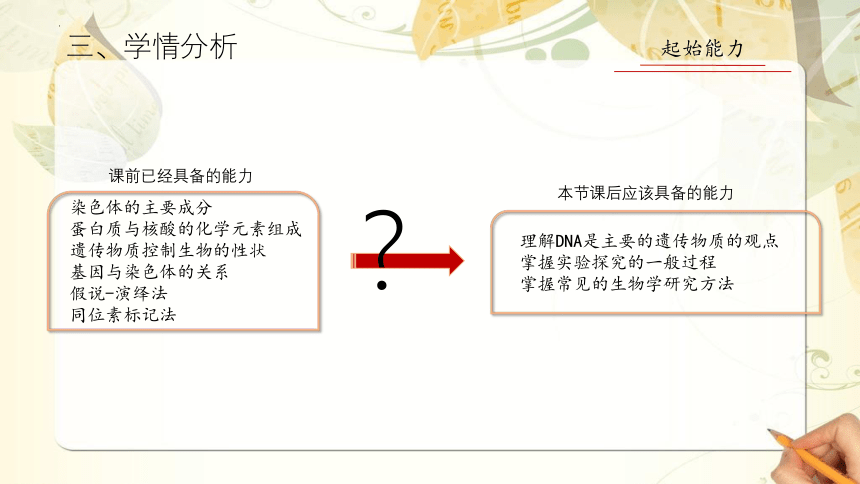

三、学情分析

起始能力

染色体的主要成分

蛋白质与核酸的化学元素组成

遗传物质控制生物的性状

基因与染色体的关系

假说-演绎法

同位素标记法

理解DNA是主要的遗传物质的观点

掌握实验探究的一般过程

掌握常见的生物学研究方法

课前已经具备的能力

本节课后应该具备的能力

?

三、学情分析

高一的学生具备一定的逻辑思维和推理能力,但是本节课的内容主要以实验为主,而且课堂演示的可能性不大,因此学生在理解上比较抽象,具有一定的难度

教学设计:以问题串的形式,引导学生理清实验过程与思路,增强学习的目的性,掌握科学的研究方法,小组合作设计实验方案

实验中所用到的实验材料有一些都是微生物,学生对它们没有感性上的认识,对枯燥的实验过程也不是很感兴趣

教学设计:采用多媒体的形式(图片、视频等)增加学生的感性认识,加强学生对实验材料直观上的理解

一般特征

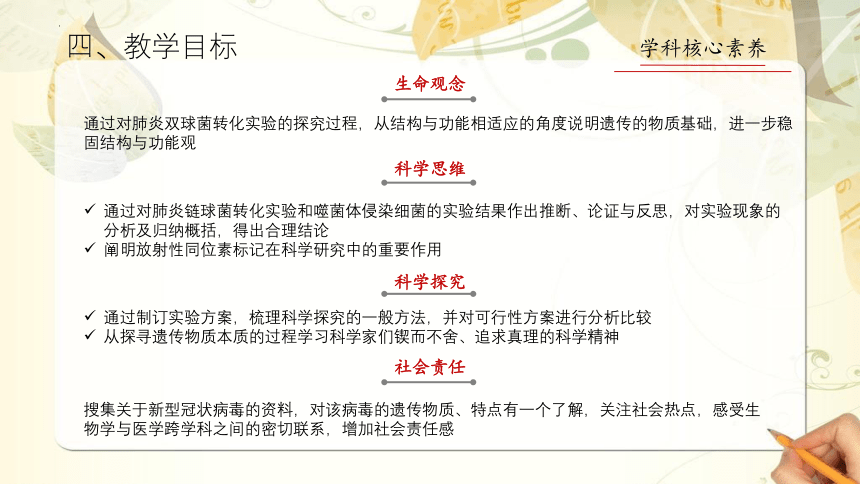

四、教学目标

生命观念

科学思维

科学探究

社会责任

学科核心素养

通过对肺炎双球菌转化实验的探究过程,从结构与功能相适应的角度说明遗传的物质基础,进一步稳固结构与功能观

通过对肺炎链球菌转化实验和噬菌体侵染细菌的实验结果作出推断、论证与反思,对实验现象的分析及归纳概括,得出合理结论

阐明放射性同位素标记在科学研究中的重要作用

通过制订实验方案,梳理科学探究的一般方法,并对可行性方案进行分析比较

从探寻遗传物质本质的过程学习科学家们锲而不舍、追求真理的科学精神

搜集关于新型冠状病毒的资料,对该病毒的遗传物质、特点有一个了解,关注社会热点,感受生物学与医学跨学科之间的密切联系,增加社会责任感

五、教学策略

为什么选择合作学习策略?

内容要求:本节内容主要由肺炎链球菌的转化实验和噬菌体侵染大肠杆菌这两大实验构成,学生设计实验进行探究的能力有待发展,实验探究的过程也具有一定的难度,学生独立完成探究可能会有一定的困难

能力要求:基于高中学生生物学科核心素养,要求学生乐于并善于团队合作,勇于创新,提高交流与讨论能力

合作学习策略

六、教学过程

新课导入

提问1:

结合所学,尝试总结作为遗传物质,应该具备哪些特点?(可遗传、控制性状、控制生物的变异)

小游戏:连连看,找出父与子

帮助学生后续在格里菲斯实验中的“转化因子”与“遗传物质”之间建立联系

六、教学过程

格里菲斯实验

直观/宏观印象

微观理解

有多糖类荚膜

归纳、总结:两种肺炎链球菌各自的特点,了解实验材料

六、教学过程 重点(补充教材知识环节)

多媒体展示四组实验图

格里菲斯实验

加热杀死

加热杀死

R型活细菌

注射

小鼠存活情况

体内分离出

提问2:

分析可能的实验结果和原因

转化因子的特点?转化因子的本质?

转化因子具备:可遗传、可控性状

“转化因子=遗传物质”

第4组实验:

①转化因子使R型细菌出现荚膜 ,发生遗传性状的转变,说明转化因子可控制性状 ;

②转化形成的S型细菌后代依然是S型细菌 ,说明转化因子可遗传 ;

③“ 转化因子”使R型细菌转化为S型细 菌,说明 转化因子可遗传并且控制生物的变异

+

六、教学过程 重点

转化因子=遗传物质=?

提问3:

S型菌体内含有多种物质,到底哪一种或哪几种物质是转化因子?小组合作,设计可能的实验方案,提出实验思路

学生思路:减法 或 加法

加法:将各种物质分离提纯,分别与R型菌混合,确定转化效果

比较、领悟:加法要考虑到各类物质的组合,过程繁琐

归纳实验思路:将各类物质分开,单独、直接的观察它们的作用

艾弗里实验

减法 S+R型菌混合物 依次去除 蛋白质 RNA 多糖 DNA

实验结果 如果不发生转化,则说明去除的是转化因子;反之,则相反 六、教学过程

艾弗里实验

动画演示艾弗里实验

学生得出结论:

转化因子=遗传物质=DNA

六、教学过程 完善思维逻辑

赫尔希、蔡斯实验

提问4:

既然艾弗里的实验中DNA和蛋白质不能完全分离,那有没有DNA和蛋白质天然分开的生物呢?

病毒的结构特点:遗传物质与蛋白质是分开的

介绍实验材料——噬菌体,播放噬菌体侵染细菌的动画,总结侵染步骤

思考过程:为什么选择噬菌体这一实验材料?

六、教学过程 难点

赫尔希、蔡斯实验

回忆:探究CO2中的C在光合作用中转化为有机物中的C的途径时,科学家用14C标记的来14CO2进行追踪

提问5:

噬菌体注入的是什么成分?如何对它们进行追踪?

提问6:

选用何种元素进行标记?

回忆:蛋白质与核酸的化学元素组成特点

补充新知:噬菌体的化学组成特点

同位素标记法

S标记蛋白质

P标记DNA

归纳总结实验思路:把蛋白质、DNA区分开,单独的、直接的观察它们的作用

六、教学过程

小组合作,完成实验结果的预测

赫尔希、蔡斯实验

组别 预测 T2 噬菌体侵染大肠 杆菌的可能方式 35S 标记的噬菌体侵染、 离心、测放射性预期现象 ( 有/无) 放射性 32P标记的噬菌体侵染、 离心、测放射性预期现象

( 有/无) 放射性

1 DNA注入,蛋白质留在细菌外 上清液: 上清液:

沉淀物: 沉淀物:

2 蛋白质注入,DNA留在细菌外 上清液: 上清液:

沉淀物: 沉淀物:

3 DNA和蛋白质均注入细菌内 上清液: 上清液:

沉淀物: 沉淀物:

六、教学过程 难点

提问7:

上清液与沉淀物中的放射性分布情况说明了什么?

提问8:

通过检测上清液与沉淀物中放射性的差异,能够得出DNA就是遗传物质的结论吗?

提问9:

小组设计验证性试验,证明子代噬菌体的各种性状是通过亲代DNA遗传的?

赫尔希、蔡斯实验

噬菌体侵染大肠杆菌时,将 DNA 注入细菌,将蛋白质外壳留在了细胞外

只能说明噬菌体注入细菌的成分是DNA而已,并没有体现DNA作为遗传物质在传递遗传信息方面所发挥的作用

理解

反思

验证

六、教学过程 重点

学生验证方案:

检测细菌裂解释放出的子代噬菌体中的放射性情况

如果在释放的噬菌体中可以检测到32P标记的DNA,但不能检测到35S标记的蛋白质

说明:子代噬菌体的各种性状是通过DNA遗传的

得出结论:DNA是遗传物质

赫尔希、蔡斯实验

提问10:

所有生物的遗传物质都是DNA吗?

六、教学过程

类比赫尔希与蔡斯的实验思路,

小组合作,设计实验验证RNA是烟草花叶病毒的遗传物质

归纳总结:DNA是主要的遗传物质,有些病毒的遗传物质是RNA

烟草花叶病毒实验

总结梳理

以时间线为线索,带着学生梳理DNA是遗传物质的发现过程,将几个实验进行比较,归纳总结他们之间的相似之处。

七、板书设计

对遗传物质的早期推测

主要观点:蛋白质是遗传物质

格里菲斯肺炎链球菌体内转化实验

研究结论:发现“转化因子”

质疑观点

艾弗里体外转化实验

研究结论:“转化因子”是DNA

进一步研究

赫尔希、蔡斯噬菌体侵染细菌实验

得出结论:DNA是遗传物质

有些病毒的遗传物质是RNA

补充完善:DNA是主要的遗传物质

质疑结论

补充结论

20世纪30年代

1928年

1952年

1944年

谢谢!

《DNA是主要的遗传物质》说课

教学环节

一、课标解读

二、教材分析

三、学情分析

四、教学目标

五、教学策略

六、教学过程

七、板书设计

一、课标解读 必修二第三章第一节

概述多数生物的基因是DNA分子的功能片段,有些病毒的基因在RNA 分子上

肺炎链球菌转化实验(格里菲斯、艾弗里)

噬菌体侵染细菌实验

烟草花叶病毒实验

课标要求

两大实验

落

实

二、教材分析

DNA是主要的遗传物质

承上

启下

必修一

必修二

假说-演绎法

整体地位

二、教材分析

对遗传物质的早期推测

主要观点:蛋白质是遗传物质

知识框架

格里菲斯肺炎链球菌体内转化实验

研究结论:发现“转化因子”

质疑观点

艾弗里体外转化实验

研究结论:“转化因子”是DNA

进一步研究

赫尔希、蔡斯噬菌体侵染细菌实验

得出结论:DNA是遗传物质

有些病毒的遗传物质是RNA

补充完善:DNA是主要的遗传物质

质疑结论

补充结论

20世纪30年代

1928年

1952年

1944年

三、学情分析

起始能力

染色体的主要成分

蛋白质与核酸的化学元素组成

遗传物质控制生物的性状

基因与染色体的关系

假说-演绎法

同位素标记法

理解DNA是主要的遗传物质的观点

掌握实验探究的一般过程

掌握常见的生物学研究方法

课前已经具备的能力

本节课后应该具备的能力

?

三、学情分析

高一的学生具备一定的逻辑思维和推理能力,但是本节课的内容主要以实验为主,而且课堂演示的可能性不大,因此学生在理解上比较抽象,具有一定的难度

教学设计:以问题串的形式,引导学生理清实验过程与思路,增强学习的目的性,掌握科学的研究方法,小组合作设计实验方案

实验中所用到的实验材料有一些都是微生物,学生对它们没有感性上的认识,对枯燥的实验过程也不是很感兴趣

教学设计:采用多媒体的形式(图片、视频等)增加学生的感性认识,加强学生对实验材料直观上的理解

一般特征

四、教学目标

生命观念

科学思维

科学探究

社会责任

学科核心素养

通过对肺炎双球菌转化实验的探究过程,从结构与功能相适应的角度说明遗传的物质基础,进一步稳固结构与功能观

通过对肺炎链球菌转化实验和噬菌体侵染细菌的实验结果作出推断、论证与反思,对实验现象的分析及归纳概括,得出合理结论

阐明放射性同位素标记在科学研究中的重要作用

通过制订实验方案,梳理科学探究的一般方法,并对可行性方案进行分析比较

从探寻遗传物质本质的过程学习科学家们锲而不舍、追求真理的科学精神

搜集关于新型冠状病毒的资料,对该病毒的遗传物质、特点有一个了解,关注社会热点,感受生物学与医学跨学科之间的密切联系,增加社会责任感

五、教学策略

为什么选择合作学习策略?

内容要求:本节内容主要由肺炎链球菌的转化实验和噬菌体侵染大肠杆菌这两大实验构成,学生设计实验进行探究的能力有待发展,实验探究的过程也具有一定的难度,学生独立完成探究可能会有一定的困难

能力要求:基于高中学生生物学科核心素养,要求学生乐于并善于团队合作,勇于创新,提高交流与讨论能力

合作学习策略

六、教学过程

新课导入

提问1:

结合所学,尝试总结作为遗传物质,应该具备哪些特点?(可遗传、控制性状、控制生物的变异)

小游戏:连连看,找出父与子

帮助学生后续在格里菲斯实验中的“转化因子”与“遗传物质”之间建立联系

六、教学过程

格里菲斯实验

直观/宏观印象

微观理解

有多糖类荚膜

归纳、总结:两种肺炎链球菌各自的特点,了解实验材料

六、教学过程 重点(补充教材知识环节)

多媒体展示四组实验图

格里菲斯实验

加热杀死

加热杀死

R型活细菌

注射

小鼠存活情况

体内分离出

提问2:

分析可能的实验结果和原因

转化因子的特点?转化因子的本质?

转化因子具备:可遗传、可控性状

“转化因子=遗传物质”

第4组实验:

①转化因子使R型细菌出现荚膜 ,发生遗传性状的转变,说明转化因子可控制性状 ;

②转化形成的S型细菌后代依然是S型细菌 ,说明转化因子可遗传 ;

③“ 转化因子”使R型细菌转化为S型细 菌,说明 转化因子可遗传并且控制生物的变异

+

六、教学过程 重点

转化因子=遗传物质=?

提问3:

S型菌体内含有多种物质,到底哪一种或哪几种物质是转化因子?小组合作,设计可能的实验方案,提出实验思路

学生思路:减法 或 加法

加法:将各种物质分离提纯,分别与R型菌混合,确定转化效果

比较、领悟:加法要考虑到各类物质的组合,过程繁琐

归纳实验思路:将各类物质分开,单独、直接的观察它们的作用

艾弗里实验

减法 S+R型菌混合物 依次去除 蛋白质 RNA 多糖 DNA

实验结果 如果不发生转化,则说明去除的是转化因子;反之,则相反 六、教学过程

艾弗里实验

动画演示艾弗里实验

学生得出结论:

转化因子=遗传物质=DNA

六、教学过程 完善思维逻辑

赫尔希、蔡斯实验

提问4:

既然艾弗里的实验中DNA和蛋白质不能完全分离,那有没有DNA和蛋白质天然分开的生物呢?

病毒的结构特点:遗传物质与蛋白质是分开的

介绍实验材料——噬菌体,播放噬菌体侵染细菌的动画,总结侵染步骤

思考过程:为什么选择噬菌体这一实验材料?

六、教学过程 难点

赫尔希、蔡斯实验

回忆:探究CO2中的C在光合作用中转化为有机物中的C的途径时,科学家用14C标记的来14CO2进行追踪

提问5:

噬菌体注入的是什么成分?如何对它们进行追踪?

提问6:

选用何种元素进行标记?

回忆:蛋白质与核酸的化学元素组成特点

补充新知:噬菌体的化学组成特点

同位素标记法

S标记蛋白质

P标记DNA

归纳总结实验思路:把蛋白质、DNA区分开,单独的、直接的观察它们的作用

六、教学过程

小组合作,完成实验结果的预测

赫尔希、蔡斯实验

组别 预测 T2 噬菌体侵染大肠 杆菌的可能方式 35S 标记的噬菌体侵染、 离心、测放射性预期现象 ( 有/无) 放射性 32P标记的噬菌体侵染、 离心、测放射性预期现象

( 有/无) 放射性

1 DNA注入,蛋白质留在细菌外 上清液: 上清液:

沉淀物: 沉淀物:

2 蛋白质注入,DNA留在细菌外 上清液: 上清液:

沉淀物: 沉淀物:

3 DNA和蛋白质均注入细菌内 上清液: 上清液:

沉淀物: 沉淀物:

六、教学过程 难点

提问7:

上清液与沉淀物中的放射性分布情况说明了什么?

提问8:

通过检测上清液与沉淀物中放射性的差异,能够得出DNA就是遗传物质的结论吗?

提问9:

小组设计验证性试验,证明子代噬菌体的各种性状是通过亲代DNA遗传的?

赫尔希、蔡斯实验

噬菌体侵染大肠杆菌时,将 DNA 注入细菌,将蛋白质外壳留在了细胞外

只能说明噬菌体注入细菌的成分是DNA而已,并没有体现DNA作为遗传物质在传递遗传信息方面所发挥的作用

理解

反思

验证

六、教学过程 重点

学生验证方案:

检测细菌裂解释放出的子代噬菌体中的放射性情况

如果在释放的噬菌体中可以检测到32P标记的DNA,但不能检测到35S标记的蛋白质

说明:子代噬菌体的各种性状是通过DNA遗传的

得出结论:DNA是遗传物质

赫尔希、蔡斯实验

提问10:

所有生物的遗传物质都是DNA吗?

六、教学过程

类比赫尔希与蔡斯的实验思路,

小组合作,设计实验验证RNA是烟草花叶病毒的遗传物质

归纳总结:DNA是主要的遗传物质,有些病毒的遗传物质是RNA

烟草花叶病毒实验

总结梳理

以时间线为线索,带着学生梳理DNA是遗传物质的发现过程,将几个实验进行比较,归纳总结他们之间的相似之处。

七、板书设计

对遗传物质的早期推测

主要观点:蛋白质是遗传物质

格里菲斯肺炎链球菌体内转化实验

研究结论:发现“转化因子”

质疑观点

艾弗里体外转化实验

研究结论:“转化因子”是DNA

进一步研究

赫尔希、蔡斯噬菌体侵染细菌实验

得出结论:DNA是遗传物质

有些病毒的遗传物质是RNA

补充完善:DNA是主要的遗传物质

质疑结论

补充结论

20世纪30年代

1928年

1952年

1944年

谢谢!

同课章节目录

- 第1章 遗传因子的发现

- 第1节 孟德尔的豌豆杂交实验(一)

- 第2节 孟德尔的豌豆杂交实验(二)

- 第2章 基因和染色体的关系

- 第1节 减数分裂和受精作用

- 第2节 基因在染色体上

- 第3节 伴性遗传

- 第3章 基因的本质

- 第1节 DNA是主要的遗传物质

- 第2节 DNA的结构

- 第3节 DNA的复制

- 第4节 基因通常是有遗传效应的DNA片段

- 第4章 基因的表达

- 第1节 基因指导蛋白质的合成

- 第2节 基因表达与性状的关系

- 第5章 基因突变及其他变异

- 第1节 基因突变和基因重组

- 第2节 染色体变异

- 第3节 人类遗传病

- 第6章 生物的进化

- 第1节 生物有共同祖先的证据

- 第2节 自然选择与适应的形成

- 第3节 种群基因组成的变化与物种的形成

- 第4节 协同进化与生物多样性的形成