高中语文统编版必修上册15《我与地坛》(节选)(共37张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版必修上册15《我与地坛》(节选)(共37张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 23.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-11-22 09:50:07 | ||

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

赏景悟情·人生突围

——《我与地坛》(节选)教学设计

《我与地坛(节选)》选自部编版语文必修上第七单元第三篇课文,是一篇写景抒情散文,课文节选了史铁生创作的散文《我与地坛》的前两节,第一节写地坛,写自己在遭遇人生变故后在地坛中对生命的思考和感悟,其中的景色描写直捣作者对生死的解读;第二节写母亲,写自己在地坛中对母亲的追思与痛悔,作者用“我”与母亲之间的细节及议论性语言放大了悲伤的力量,直击学生的内心深处。本节课重点放在第一节的内容上。

一、教材分析

二、学情分析

史铁生15岁就读于清华附中,是运动健将也是学霸;18岁到延安“插队”,意气风发,带着健康的双腿走过山山水水;21岁双腿瘫痪,造化弄人。高一学生大多15、16岁,15岁到21岁是人生中最青春、最美好、最狂妄的年龄,这样的3个年龄节点应该能引起高中生强烈的共鸣,通过共情策略,学生更能理解史铁生在自己精神世界的突围。

高一学生对写景抒情散文有一定了解,初中学过《秋天的怀念》《合欢树》,对史铁生并不陌生,但缺乏阅历和体验,对文章中哲理性的地方难以深入理解。本课通过设计情境来带动学习,尝试从“文本分析”向“完成任务”的教学模式转变,让学生在完成真实任务的过程中读懂、读深、读透文本。

三、教学目标:

通过默读、朗读、诵读等方式感受文人笔下的景物及情境。

关注作品中的景物描写,体悟文中景物所蕴含的情感与思考。

体会作者借自然之景阐述对生命的思考,激发对自然的珍爱之心和对生命的热爱之情。

五、说教学重难点

找出文中第一节的景色的变化,体会其中所饱含的作者的心路历程。

通过对景色的赏析,让学生明白地坛为什么能够给作者带来生命启示。

六、说教法学法

教法上,采用直观演示法、活动探究法、集体讨论法。

学法上,贯彻把“学习的主动权还给学生”思想,倡导“自主、合作、探究”,具体采用——谈论法、朗读法、勾画圈点法,让不同层次的学生都能够在各自的基础上得到发展。

七、说教学过程

通过“角色扮演”和“诵读涵咏”的方法,让学生在有声的情感中身临其境地去观赏地坛中的景色,并从自身出发设身处地去理解作者对生命和生存的感悟。我具体设计了以下四个教学环节:

1、导入

观察两张史铁生不同时期的照片中的时间、环境和史铁生的姿态与表情。

角色扮演——我是记者,学生们都是史铁生

提出采访问题:“请问您此时的心情是什么,您希望二十年后您的生活是怎样的?”

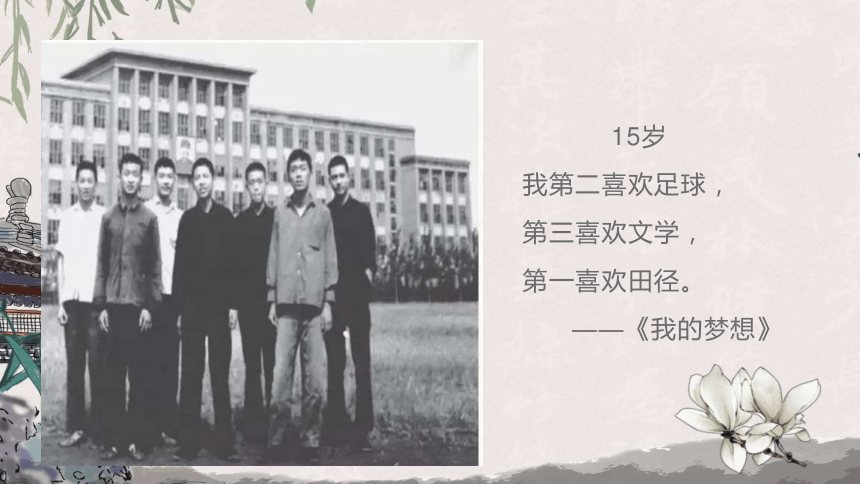

15岁

我第二喜欢足球,

第三喜欢文学,

第一喜欢田径。

——《我的梦想》

图中右二是15岁的史铁生,就读于清华大学附属中学,是一个运动健将,还是一个学霸。如果不出意外,精通篮球、足球、田径和跨栏的他也许会成为一名运动员;如果不出意外,喜欢物理又好钻研的他还可能成为一名科学家或者物理教授。

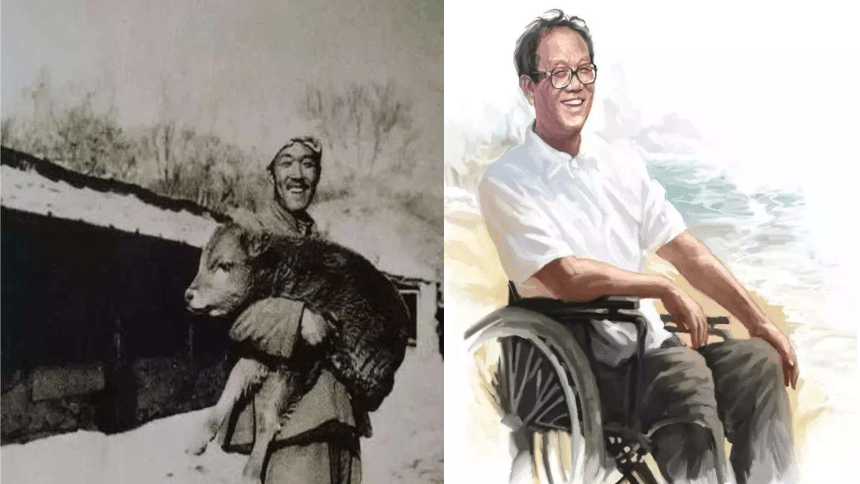

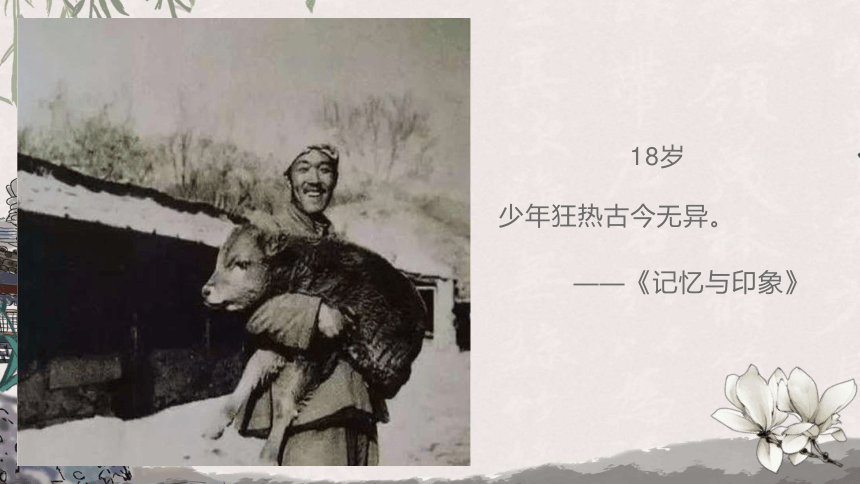

18岁

少年狂热古今无异。

——《记忆与印象》

这个时候,他18岁了,伴随着“知识青年到农村去”的口号,他到延安成了“插队”青年的一员。此时的他怀里抱着一只小牛犊,快乐且健康。年轻时的他,也曾意气风发,拥有健康的双腿,走过山山水水。

21岁

上帝为锻炼生命,将布设下一个残酷的谜语。

——《我二十一岁那年》

这是3年后的史铁生,他不幸的坐在了轮椅上,从此再没站起来。它曾无数次捶打双腿,失声痛哭:“我活着还有什么劲!” 接受“截瘫”的事实后,史铁生开始练习写作,还找了份工厂里的工作,一个月十几块钱,一干就是7年。他不幸被命运击中,却仍努力与之抗争。

40岁

上帝从来不对人施舍“最幸福”三个字,他在所有人的欲望面前设下永恒的距离,公平的给每一个人以局限。如果不能在超越自我局限的无尽路途中去理解幸福,那么史铁生的不能跑和刘易斯的不能跑得更快就完全等同,都是沮丧和痛苦的根源。

——《我的梦想》

这是40岁的史铁生,双腿瘫痪后得了肾病,发展到尿毒症,情况最危急的时候靠每周3次透析维持生命,医生告诉他,“你一生只能插着尿管,带着尿壶,而且身上永远都会沾着尿味”。但史铁生却一次次挺了过来,他说,“冬天一过,我又活了,看样子极可能活到下一个世纪。”此时,他对人生有了更深刻的领悟。

45岁

左右苍茫时,总也得有条路走,这路又不能再用腿去趟,便用笔去找。生命的意义本不在向外的寻取,而在向内的建立。

——《病隙碎笔》

这是获奖时的史铁生和他的爱人陈希米。他说:“我史铁生,喜欢吃,喜欢笑,喜欢陈希米”,此时的他依旧坐在轮椅上,但脸上却洋溢着灿烂的笑容,他走过风雨,涅槃重生。在苦海泛舟的岁月里,史铁生创作了20部短篇小说、6部中篇小说、2部长篇小说、18部随笔散文、2部电影剧本。

华语传媒大奖颁奖词:

史铁生是当代中国最令人敬佩的作家之一。他的写作与他的生命完全同构在了一起,在自己的“写作之夜”,他用残缺的身体,说出了最为健全而丰满的思想。他体验到的是生命的苦难,表达出的却是存在的明朗和欢乐。

是谁让这个终年与轮椅为伴,与疾病厮守的人笑得如此灿烂?或许我们可以从《我与地坛》中找到答案。

1.学生分组讨论:我和地坛的缘分表现在哪?

2.读景色,寻变化,悟缘分。

(1)第三段为我们描写了一个怎样的地坛?

剥蚀、淡褪、坍圮、散落

“愈见苍幽”和“茂盛”

与废弃荒芜同在的还有那“满园弥漫的沉静光芒”

园子 曾经无比辉煌

此时荒芜冷落

年轻人 最狂妄的的年龄

残了双腿

惺惺相惜

(2)读第五段中的景色描写,这个时候,地坛是怎样的,我又是怎样的?

“园子无人看管,上下班时间有些抄近路的人们从园中穿过,园子里活跃一阵,过后便沉寂下来。”“蜂儿如一朵小雾稳稳地停在半空;蚂蚁摇头晃脑捋着触须,猛然间想透了什么,转身疾行而去……”“满园子都是草木竞相生长弄出的响动,窸窸窣窣窸窸窣窣片刻不息。”

放大了对微小生物的描写,用地坛中不常被人关注,但依旧鲜活的生命,去感化和鼓励自己。

地坛 荒芜但并不衰败

自己努力做到 残疾但不颓废

(3)教师范读第七段六个譬如,让学生们闭上眼睛,放空一切,去听去想,听过之后说说自己的感觉。

“譬如祭坛石门中的落日,寂静的光辉平铺的一刻,地上的每一个坎坷都被映照得灿烂;譬如在园中最为落寞的时间,一群雨燕便出来高歌,把天地都叫喊得苍凉……”

“默坐”、“呆想”之后,耳边的嘈杂、纷乱的思绪尽可抛诸脑后,所有的风雨所有的跋涉,即便艰辛甚至痛苦,也都是一种强大的释放,是生命重归零度的返璞。

全班齐读,尽可能多地去感受那种来自生命中苦痛的力量。

3.读全景,析语言,沉思想。

作者何以在地坛中重拾活的信念,重燃生的希望?(地坛对作者产生了什么样的影响呢?或者说,在地坛的这十五年里,作者每天都在回忆、思考,他的思想、价值观、人生态度在地坛这样一个特别的环境中发生怎样的变化? )

想了三个问题——

①“关于死”

②“为什么出生”

“我一连几小时专心致志地想关于死的事,也以同样的耐心和方式想过我为什么要出生。”

③“怎样活”

“剩下的就是怎样活的问题了。”

三个问题的答案是——

①“一个人,出生了,这就不再是一个可以辩论的问题,而只是上帝交给他的一个事实;

②上帝在交给我们这件事实的时候,已经顺便保证了它的结果,所以“死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日。”

——人生的顿悟不是一朝一夕之事,人从出生到死亡是一个注定的过程。

——树立积极的人生态度。

③“不是在某一个瞬间就能完全想透的、不是一次性能够解决的事”——“怎样活”是一个需要经常思考的问题,“地坛”静谧的环境给了史铁生足够的思考空间,而“地坛”的一切生命给了他思考的方向——四百年里,尽管“古园的形体被不能理解它的人肆意雕琢”,但是有些东西却永远不会改变,譬如“落日”、“高歌的雨燕”、“孩子的脚印”、“古柏”、“草木和泥土的气味”、“满园落叶”,四季更迭变换,地坛在不断的变化中,见证的却是生命本身最真实的律动和它永恒的一面。生命是永恒的——这一启示让史铁生明白要以一种积极的人生态度,去体悟生命的力量,实现生命的价值。

4、 总结文本,反观自己,升华情感。

如果不再是扮演,而是真的,你们愿意做史铁生吗?

当我们因各种无法逃避的事端而遭受苦难的时候,要明白,正是苦难增加了生命的厚度,赋予生命悲壮凝重的色彩;当我们心中的苦闷与痛楚无处安放的时候,要看到,爱我们的人正默默地陪在我们身边,为我们遮挡窗外更大的风雨。

4、作业

学习本课之后,请同学们以“生命的启示”为主题,与史铁生对话,表达自己的心声,100字左右。

八、说板书设计

赏景悟情·人生突围

——《我与地坛》(节选)教学设计

《我与地坛(节选)》选自部编版语文必修上第七单元第三篇课文,是一篇写景抒情散文,课文节选了史铁生创作的散文《我与地坛》的前两节,第一节写地坛,写自己在遭遇人生变故后在地坛中对生命的思考和感悟,其中的景色描写直捣作者对生死的解读;第二节写母亲,写自己在地坛中对母亲的追思与痛悔,作者用“我”与母亲之间的细节及议论性语言放大了悲伤的力量,直击学生的内心深处。本节课重点放在第一节的内容上。

一、教材分析

二、学情分析

史铁生15岁就读于清华附中,是运动健将也是学霸;18岁到延安“插队”,意气风发,带着健康的双腿走过山山水水;21岁双腿瘫痪,造化弄人。高一学生大多15、16岁,15岁到21岁是人生中最青春、最美好、最狂妄的年龄,这样的3个年龄节点应该能引起高中生强烈的共鸣,通过共情策略,学生更能理解史铁生在自己精神世界的突围。

高一学生对写景抒情散文有一定了解,初中学过《秋天的怀念》《合欢树》,对史铁生并不陌生,但缺乏阅历和体验,对文章中哲理性的地方难以深入理解。本课通过设计情境来带动学习,尝试从“文本分析”向“完成任务”的教学模式转变,让学生在完成真实任务的过程中读懂、读深、读透文本。

三、教学目标:

通过默读、朗读、诵读等方式感受文人笔下的景物及情境。

关注作品中的景物描写,体悟文中景物所蕴含的情感与思考。

体会作者借自然之景阐述对生命的思考,激发对自然的珍爱之心和对生命的热爱之情。

五、说教学重难点

找出文中第一节的景色的变化,体会其中所饱含的作者的心路历程。

通过对景色的赏析,让学生明白地坛为什么能够给作者带来生命启示。

六、说教法学法

教法上,采用直观演示法、活动探究法、集体讨论法。

学法上,贯彻把“学习的主动权还给学生”思想,倡导“自主、合作、探究”,具体采用——谈论法、朗读法、勾画圈点法,让不同层次的学生都能够在各自的基础上得到发展。

七、说教学过程

通过“角色扮演”和“诵读涵咏”的方法,让学生在有声的情感中身临其境地去观赏地坛中的景色,并从自身出发设身处地去理解作者对生命和生存的感悟。我具体设计了以下四个教学环节:

1、导入

观察两张史铁生不同时期的照片中的时间、环境和史铁生的姿态与表情。

角色扮演——我是记者,学生们都是史铁生

提出采访问题:“请问您此时的心情是什么,您希望二十年后您的生活是怎样的?”

15岁

我第二喜欢足球,

第三喜欢文学,

第一喜欢田径。

——《我的梦想》

图中右二是15岁的史铁生,就读于清华大学附属中学,是一个运动健将,还是一个学霸。如果不出意外,精通篮球、足球、田径和跨栏的他也许会成为一名运动员;如果不出意外,喜欢物理又好钻研的他还可能成为一名科学家或者物理教授。

18岁

少年狂热古今无异。

——《记忆与印象》

这个时候,他18岁了,伴随着“知识青年到农村去”的口号,他到延安成了“插队”青年的一员。此时的他怀里抱着一只小牛犊,快乐且健康。年轻时的他,也曾意气风发,拥有健康的双腿,走过山山水水。

21岁

上帝为锻炼生命,将布设下一个残酷的谜语。

——《我二十一岁那年》

这是3年后的史铁生,他不幸的坐在了轮椅上,从此再没站起来。它曾无数次捶打双腿,失声痛哭:“我活着还有什么劲!” 接受“截瘫”的事实后,史铁生开始练习写作,还找了份工厂里的工作,一个月十几块钱,一干就是7年。他不幸被命运击中,却仍努力与之抗争。

40岁

上帝从来不对人施舍“最幸福”三个字,他在所有人的欲望面前设下永恒的距离,公平的给每一个人以局限。如果不能在超越自我局限的无尽路途中去理解幸福,那么史铁生的不能跑和刘易斯的不能跑得更快就完全等同,都是沮丧和痛苦的根源。

——《我的梦想》

这是40岁的史铁生,双腿瘫痪后得了肾病,发展到尿毒症,情况最危急的时候靠每周3次透析维持生命,医生告诉他,“你一生只能插着尿管,带着尿壶,而且身上永远都会沾着尿味”。但史铁生却一次次挺了过来,他说,“冬天一过,我又活了,看样子极可能活到下一个世纪。”此时,他对人生有了更深刻的领悟。

45岁

左右苍茫时,总也得有条路走,这路又不能再用腿去趟,便用笔去找。生命的意义本不在向外的寻取,而在向内的建立。

——《病隙碎笔》

这是获奖时的史铁生和他的爱人陈希米。他说:“我史铁生,喜欢吃,喜欢笑,喜欢陈希米”,此时的他依旧坐在轮椅上,但脸上却洋溢着灿烂的笑容,他走过风雨,涅槃重生。在苦海泛舟的岁月里,史铁生创作了20部短篇小说、6部中篇小说、2部长篇小说、18部随笔散文、2部电影剧本。

华语传媒大奖颁奖词:

史铁生是当代中国最令人敬佩的作家之一。他的写作与他的生命完全同构在了一起,在自己的“写作之夜”,他用残缺的身体,说出了最为健全而丰满的思想。他体验到的是生命的苦难,表达出的却是存在的明朗和欢乐。

是谁让这个终年与轮椅为伴,与疾病厮守的人笑得如此灿烂?或许我们可以从《我与地坛》中找到答案。

1.学生分组讨论:我和地坛的缘分表现在哪?

2.读景色,寻变化,悟缘分。

(1)第三段为我们描写了一个怎样的地坛?

剥蚀、淡褪、坍圮、散落

“愈见苍幽”和“茂盛”

与废弃荒芜同在的还有那“满园弥漫的沉静光芒”

园子 曾经无比辉煌

此时荒芜冷落

年轻人 最狂妄的的年龄

残了双腿

惺惺相惜

(2)读第五段中的景色描写,这个时候,地坛是怎样的,我又是怎样的?

“园子无人看管,上下班时间有些抄近路的人们从园中穿过,园子里活跃一阵,过后便沉寂下来。”“蜂儿如一朵小雾稳稳地停在半空;蚂蚁摇头晃脑捋着触须,猛然间想透了什么,转身疾行而去……”“满园子都是草木竞相生长弄出的响动,窸窸窣窣窸窸窣窣片刻不息。”

放大了对微小生物的描写,用地坛中不常被人关注,但依旧鲜活的生命,去感化和鼓励自己。

地坛 荒芜但并不衰败

自己努力做到 残疾但不颓废

(3)教师范读第七段六个譬如,让学生们闭上眼睛,放空一切,去听去想,听过之后说说自己的感觉。

“譬如祭坛石门中的落日,寂静的光辉平铺的一刻,地上的每一个坎坷都被映照得灿烂;譬如在园中最为落寞的时间,一群雨燕便出来高歌,把天地都叫喊得苍凉……”

“默坐”、“呆想”之后,耳边的嘈杂、纷乱的思绪尽可抛诸脑后,所有的风雨所有的跋涉,即便艰辛甚至痛苦,也都是一种强大的释放,是生命重归零度的返璞。

全班齐读,尽可能多地去感受那种来自生命中苦痛的力量。

3.读全景,析语言,沉思想。

作者何以在地坛中重拾活的信念,重燃生的希望?(地坛对作者产生了什么样的影响呢?或者说,在地坛的这十五年里,作者每天都在回忆、思考,他的思想、价值观、人生态度在地坛这样一个特别的环境中发生怎样的变化? )

想了三个问题——

①“关于死”

②“为什么出生”

“我一连几小时专心致志地想关于死的事,也以同样的耐心和方式想过我为什么要出生。”

③“怎样活”

“剩下的就是怎样活的问题了。”

三个问题的答案是——

①“一个人,出生了,这就不再是一个可以辩论的问题,而只是上帝交给他的一个事实;

②上帝在交给我们这件事实的时候,已经顺便保证了它的结果,所以“死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日。”

——人生的顿悟不是一朝一夕之事,人从出生到死亡是一个注定的过程。

——树立积极的人生态度。

③“不是在某一个瞬间就能完全想透的、不是一次性能够解决的事”——“怎样活”是一个需要经常思考的问题,“地坛”静谧的环境给了史铁生足够的思考空间,而“地坛”的一切生命给了他思考的方向——四百年里,尽管“古园的形体被不能理解它的人肆意雕琢”,但是有些东西却永远不会改变,譬如“落日”、“高歌的雨燕”、“孩子的脚印”、“古柏”、“草木和泥土的气味”、“满园落叶”,四季更迭变换,地坛在不断的变化中,见证的却是生命本身最真实的律动和它永恒的一面。生命是永恒的——这一启示让史铁生明白要以一种积极的人生态度,去体悟生命的力量,实现生命的价值。

4、 总结文本,反观自己,升华情感。

如果不再是扮演,而是真的,你们愿意做史铁生吗?

当我们因各种无法逃避的事端而遭受苦难的时候,要明白,正是苦难增加了生命的厚度,赋予生命悲壮凝重的色彩;当我们心中的苦闷与痛楚无处安放的时候,要看到,爱我们的人正默默地陪在我们身边,为我们遮挡窗外更大的风雨。

4、作业

学习本课之后,请同学们以“生命的启示”为主题,与史铁生对话,表达自己的心声,100字左右。

八、说板书设计

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读