江苏省南通市海安市高级中学2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 江苏省南通市海安市高级中学2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 428.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-11-22 20:32:16 | ||

图片预览

文档简介

海安市高级中学2023-2024学年高一上学期期中考试

历史

一、单项选择题:本大题共20题,每题3分,共计60分。在每小题列出的四个选项中,只有一项最符合题目要求。

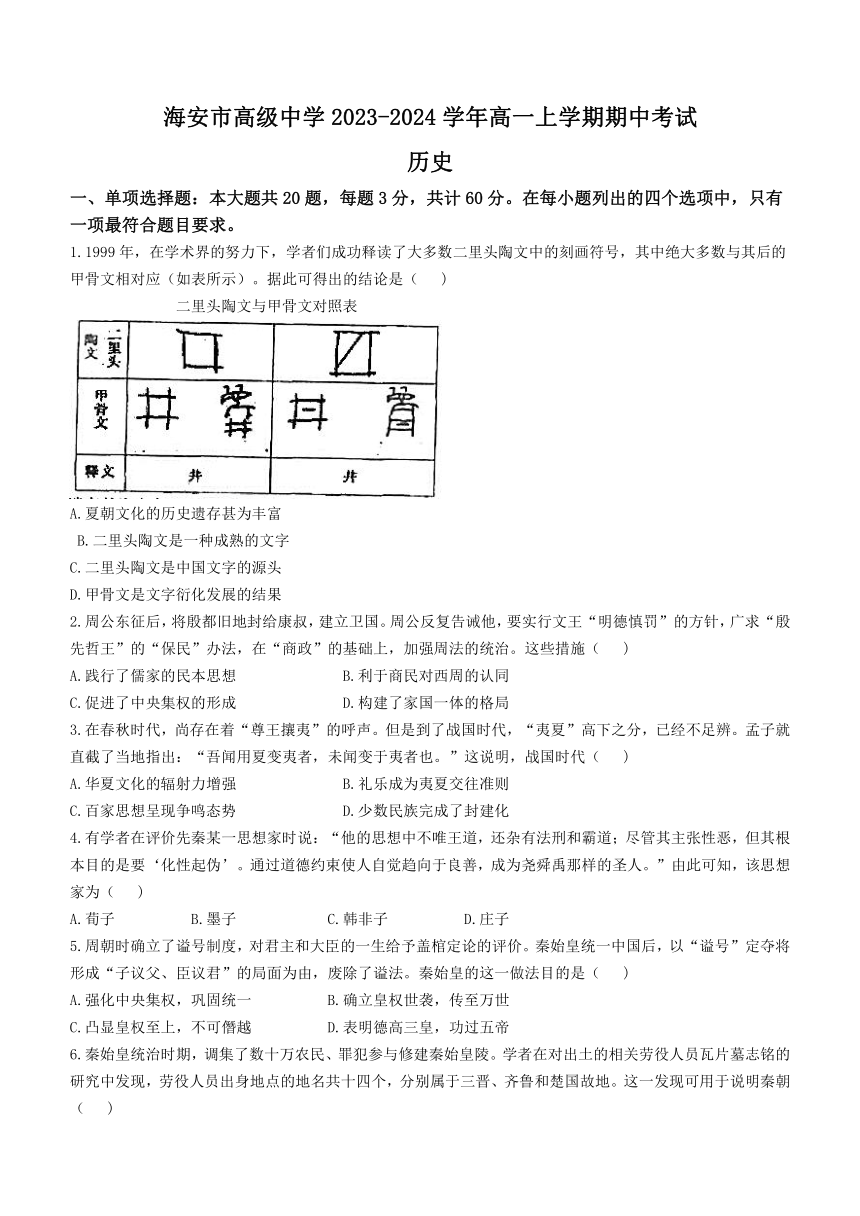

1.1999年,在学术界的努力下,学者们成功释读了大多数二里头陶文中的刻画符号,其中绝大多数与其后的甲骨文相对应(如表所示)。据此可得出的结论是( )

二里头陶文与甲骨文对照表

A.夏朝文化的历史遗存甚为丰富

B.二里头陶文是一种成熟的文字

C.二里头陶文是中国文字的源头

D.甲骨文是文字衍化发展的结果

2.周公东征后,将殷都旧地封给康叔,建立卫国。周公反复告诫他,要实行文王“明德慎罚”的方针,广求“殷先哲王”的“保民”办法,在“商政”的基础上,加强周法的统治。这些措施( )

A.践行了儒家的民本思想 B.利于商民对西周的认同

C.促进了中央集权的形成 D.构建了家国一体的格局

3.在春秋时代,尚存在着“尊王攘夷”的呼声。但是到了战国时代,“夷夏”高下之分,已经不足辨。孟子就直截了当地指出:“吾闻用夏变夷者,未闻变于夷者也。”这说明,战国时代( )

A.华夏文化的辐射力增强 B.礼乐成为夷夏交往准则

C.百家思想呈现争鸣态势 D.少数民族完成了封建化

4.有学者在评价先秦某一思想家时说:“他的思想中不唯王道,还杂有法刑和霸道;尽管其主张性恶,但其根本目的是要‘化性起伪’。通过道德约束使人自觉趋向于良善,成为尧舜禹那样的圣人。”由此可知,该思想家为( )

A.荀子 B.墨子 C.韩非子 D.庄子

5.周朝时确立了谥号制度,对君主和大臣的一生给予盖棺定论的评价。秦始皇统一中国后,以“谥号”定夺将形成“子议父、臣议君”的局面为由,废除了谥法。秦始皇的这一做法目的是( )

A.强化中央集权,巩固统一 B.确立皇权世袭,传至万世

C.凸显皇权至上,不可僭越 D.表明德高三皇,功过五帝

6.秦始皇统治时期,调集了数十万农民、罪犯参与修建秦始皇陵。学者在对出土的相关劳役人员瓦片墓志铭的研究中发现,劳役人员出身地点的地名共十四个,分别属于三晋、齐鲁和楚国故地。这一发现可用于说明秦朝( )

A.统一多民族国家日益巩固 B.社会治理较为残暴

C.区域经济文化联系的加深 D.国家组织能力强大

7.据史书记载,汉初出现“极权丞相”现象,皇帝见丞相时,要为之起立行礼,而且“丞相有病,皇帝法驾亲至问病,从西门进入。”为改变这种局面,汉武帝( )

A.设立中朝 B.颁布推恩令

C.实行三公九卿制 D.推行刺史制

8.有学者认为,在学习《史记》时,除了要研读南朝裴驷的《史记集解》、唐司马贞的《史记索隐》和唐张守节的《史记正义》这三家注释之外,还应关注当代的考古发现。该学者意在强调( )

A.《史记》具有真实性和文学性 B.考古发现有助于探求历史真实

C.文献必须得到出土文物的印证 D.文献价值有赖于当代学者阐释

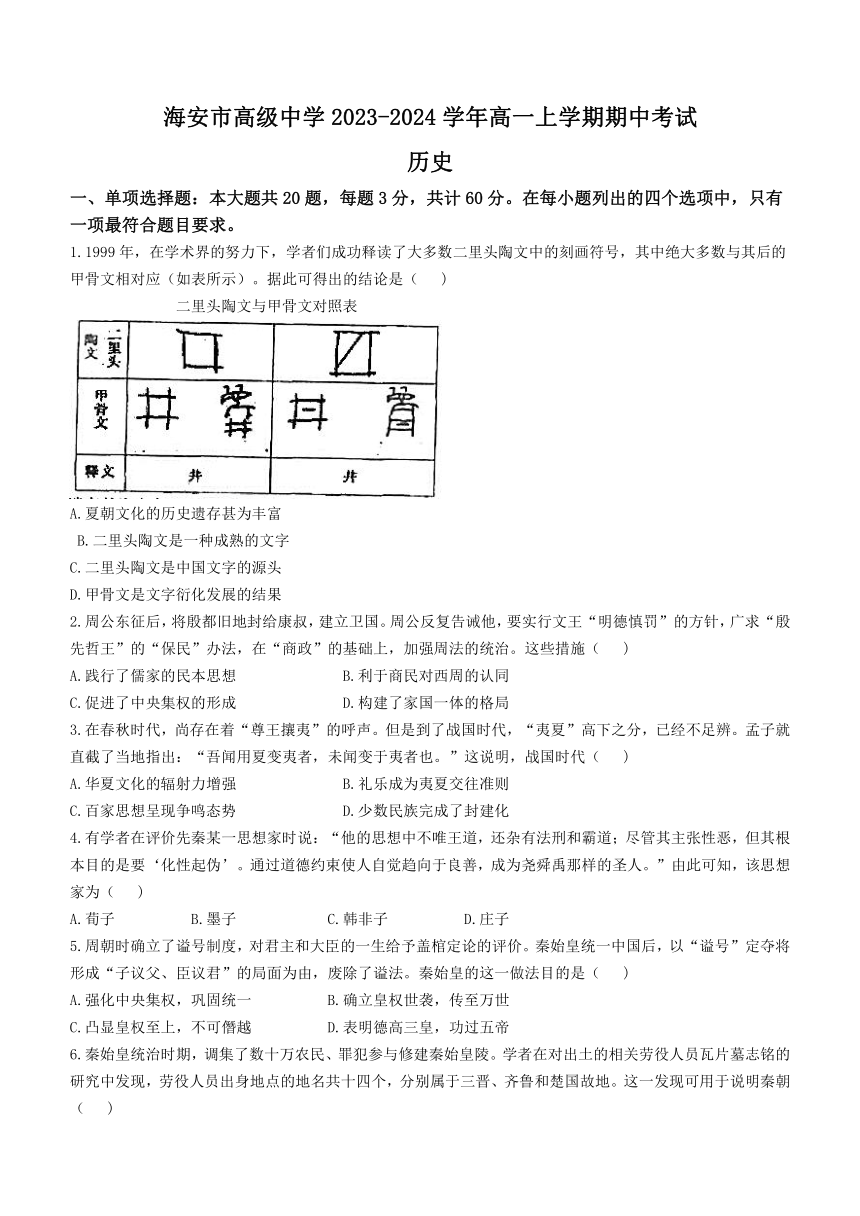

9.下表是两晋时期参与中央决策的官员出身统计表,表中的变化反映了( )

朝代 高门士族占比 寒门占比 宗室、外戚占比

西晋 48% 32.9% 19.1%

东晋 78.4% 14.2% 7.4%

A.少数民族大量南迁 B.专制皇权的弱化

C.九品中正制的衰微 D.中央集权的加强

10.南朝时期扬州地区人口较东汉中期增长4倍以上,而赣江特别是湘江流域的人地关系与东汉中期差别不大。官方记录的水旱灾害主要发生在扬州地区,而湘赣流域甚少。上述现象主要说明( )

A.政局稳定促进经济发展 B.南方得到开发和发展

C.人口增长影响生态环境 D.南方经济发展不平衡

11.魏晋南北朝时期,谱牒之学十分兴盛,弄清楚人物的家族渊源,是人事工作的重中之重。南宋学者叶适曾说:“东晋权归王谢庾桓四族,而四族亦人才所自出。”据此可知,该选官制度是( )

A.察举制 B.九品中正制

C.科举制 D.世卿世禄制

12.舞剑作为自古已有的一项娱乐活动,随着剑的推广和应用,逐渐有了剑舞的艺术形式。唐朝时剑舞并非仅仅流行于将军将士之间,在文人墨客中也广为流传。在军队中、宴会上、长安城的街道里随处可见持剑而舞的雄健风姿以及围观群众的兴高采烈。这反映出唐朝( )

A.崇尚武力的社会风气 B.耕战结合观念深入人心

C.民族文化的交流融合 D.文人士大夫的艺术追求

13.如表反映了唐代江南地区润州、常州、苏州和湖州的户数变化。据此推论( )

典籍 时间 户数

《旧唐书·地理志》 唐贞观年间(627-649) 72000户

《新唐书·地理志》 唐天宝年间(742-756) 354000户

《元和郡县制》 唐元和年间(806-820) 164000户

A.政权更替扩大南北经济差距 B.土地兼并推动赋税制度调整

C.北民南迁促进江南经济开发 D.社会环境影响人口数量变化

14.唐朝实施集体宰辅制度,中书、门下和尚书三省长官皆为正宰相,临时差遣各类其他官职加封“参知政事”“参知机务”者为副宰相,正副宰相称号虽各不相同,然其在政事堂议政的发言权和职责是相同的。这一制度的实施( )

A.减少了行政摩擦 B.迎合了加强皇权的需要

C.扩大了选才范围 D.确保了决策的科学合理

15.有学者指出:“中国佛教僧人要尊敬父母,也提倡忠君爱国,有的寺院称为‘护国寺’,有的称‘报国寺’。慧远在庐山讲经,就曾讲诵儒家的《丧服经》阐述服丧的问题。”这说明在中国佛教( )

A.完全脱离了印度早期佛教 B.与儒家思想基本融为一体

C.深受中国思想文化的浸润 D.与中国儒家伦理存在冲突

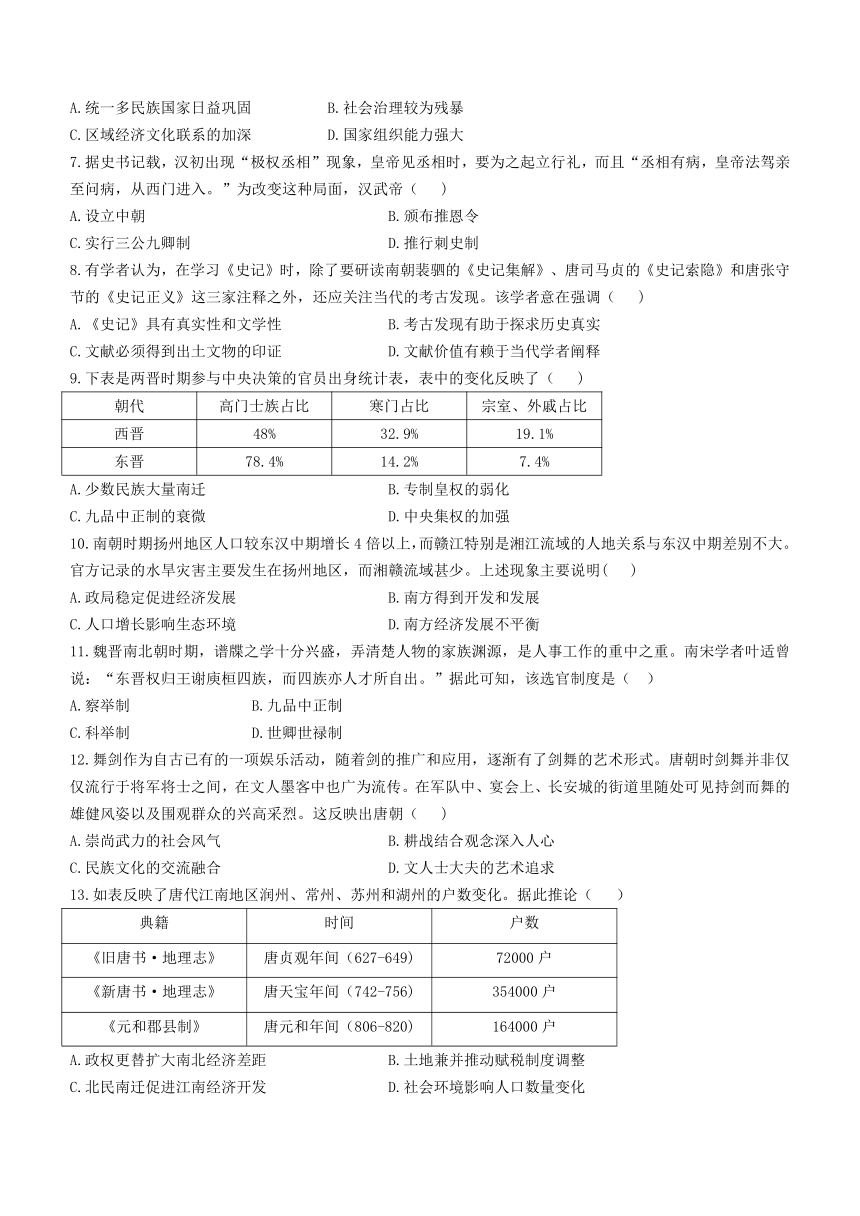

16.下图为初唐画家阎立本的名作《步辇图》,表现了吐蕃赞普松赞干布派大臣禄东赞向唐太宗李世民请婚的场面,该画作反映了当时( )

A.开明的民族政策 B.友好的中外交流

C.市民的审美情趣 D.西域的风土人情

17.宋代在知州以外,于诸府州设“通判某州军事”一官,知府知州的公文命令必须经通判的联署方能生效,通判还可直接向朝廷奏事。这表明通判的作用是( )

A.控制财政大权 B.牵制中书门下

C.制约地方长官 D.提高行政效率

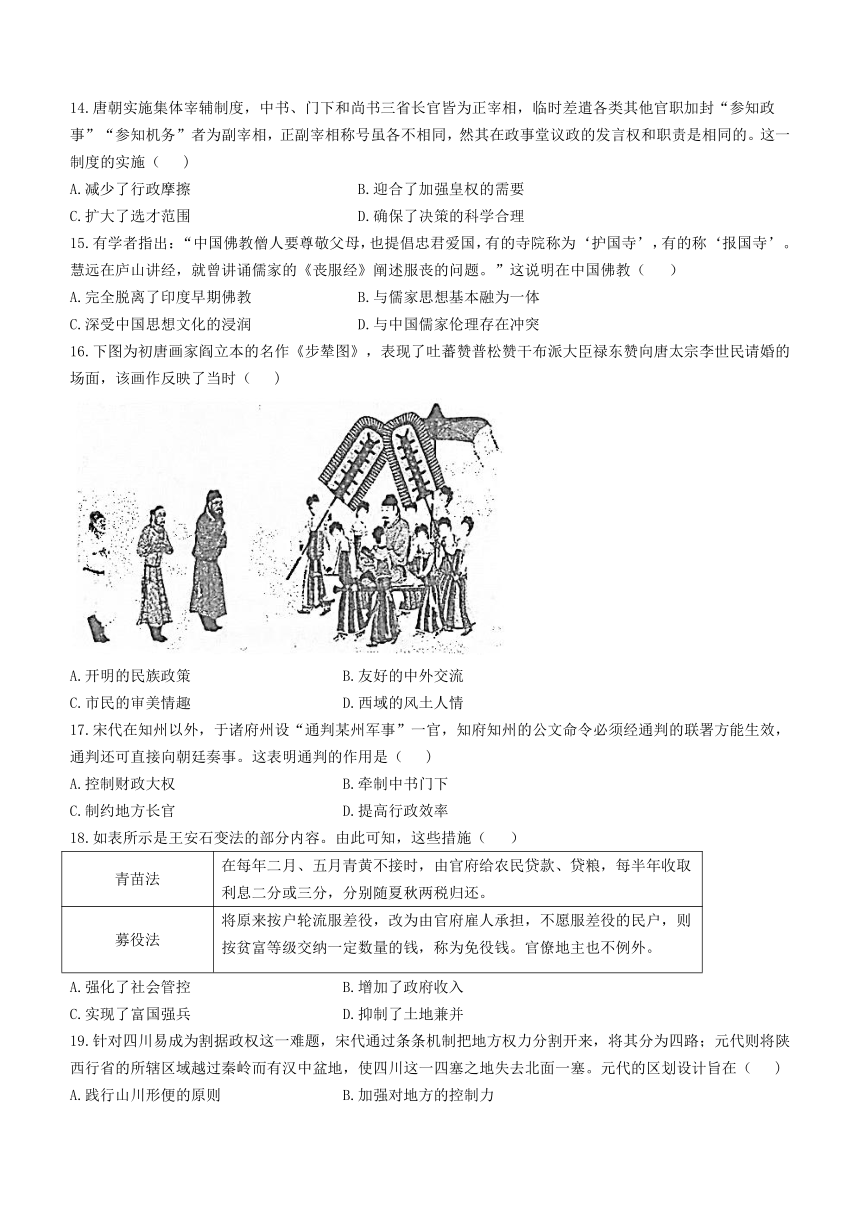

18.如表所示是王安石变法的部分内容。由此可知,这些措施( )

青苗法 在每年二月、五月青黄不接时,由官府给农民贷款、贷粮,每半年收取利息二分或三分,分别随夏秋两税归还。

募役法 将原来按户轮流服差役,改为由官府雇人承担,不愿服差役的民户,则按贫富等级交纳一定数量的钱,称为免役钱。官僚地主也不例外。

A.强化了社会管控 B.增加了政府收入

C.实现了富国强兵 D.抑制了土地兼并

19.针对四川易成为割据政权这一难题,宋代通过条条机制把地方权力分割开来,将其分为四路;元代则将陕西行省的所辖区域越过秦岭而有汉中盆地,使四川这一四塞之地失去北面一塞。元代的区划设计旨在( )

A.践行山川形便的原则 B.加强对地方的控制力

C.提高地方治理的效率 D.促进各地的交流发展

20.对以下大事年表解读正确的是( )

960年 1005年 1038年 1044年 1125年 1127年 1141年

北宋建立 宋辽达成和议 西夏建立 宋夏和议 金灭辽 金灭北宋 绍兴和议

A.各民族始终处于战争状态 B.金朝最终完成了国家的统一

C.辽与南宋维持和平的局面 D.各民族政权并立与力量消长

二、非选择题:共3小题,40分。其中第21题12分,第22题14分,第23题各14分。

21.(12分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 “汉高祖……矫秦县之失策,封建王侯,并跨州连邑,有逾古典。”这些受封的诸侯王和列侯都是“有土之爵”,在其封地上享有两大特权:一是“自置吏”,二是“得赋敛”。

——摘编自周振鹤《中国地方行政制度史》

材料二 汉武帝规定诸侯王除由嫡长子继承王位外,“以私恩自裂地,分其子弟”为列侯,而由皇帝制定这些侯国的名号,分别隶属于汉郡。淮南王刘安谋反,“国除为九江郡”;衡山王刘赐谋反,“国除为郡”。又颁布律令,规定王国官员地位低于一般官员,限制人们与诸侯王交游。从此,王国与汉郡无异。

一一摘编自邱树森、陈振江主编《断编中国通史》

(1)根据材料一,说明汉初“矫秦县之失策”的措施及具体内容,结合所学知识指出这一措施导致的后果。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,列举汉武帝解决王国问题的措施。(6分)

22.(14分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 魏晋以来的政府多推行租调制,按户征收粮食和绢帛。至唐朝,由于经历了隋朝的暴政和农民战争,社会经济凋敝,武德年间,全国户数不过300万,约当隋盛时的1/3。黄河下游地区更是“崔莽巨泽,茫茫千里,人烟断绝,鸡犬不闻”。为恢复生产,唐政府推出了租庸调制。政府依据授田纪录而向人民征收租庸调,每丁每年需要上交粟二石,称之为租。交纳绢、绵或者布、麻,称之为调。除此之外还需服徭役二十天,如果不服徭役的话,每丁可以交纳一定的数额的绢或布来代替,称之为庸。遇到特殊情况,如自然灾害等,租庸调会根据实际情况进行调整。

——摘编自王晶《论中国古代赋税制度之租庸调制》

材料二 建中元年正月,唐德宗在宰相杨炎的建议下,正式颁布“两税法”。规定:“唯以资产为宗……资产少者则其税少,资产多者则其税多”。两税法以地税、户税为基础,把其他各种杂税吸收进来,统统以两税的形式来征收,其中明确规定租、庸、杂徭等全部省掉,不再另行征收。两税法改变了租庸调固定的收税模式,“凡百役之费,一钱之敛”,货币成为税收的主要方式。政府征发徭役也以和雇为主,松弛了对农民的人身控制,使农业的产业经营具有了选择的空间。

——摘编自张琦《浅析“两税法”改革及其影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,简述唐朝租庸调制产生的背景。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出两税法实施前后中国古代赋税征收标准的变化并分析两税法的影响。(8分)

23.(14分)在漫长的中国古代历史上,各民族共同缔造了统一多民族国家。阅读材料,回答问题。

材料一

材料二 隋唐与魏晋南北朝时民族交融相比,有其自身的特点。它没有魏晋南北朝时期那样频繁的民族迁徙,没有各族之间的争战、割据以及由此产生的各族之间的同化、融合的复杂性和曲折性;而是在统一政权下内地汉族统治阶级通过各种政令、措施,逐渐同化、融合周边各族,或周边各族与邻近汉族和其他民族的自然融合;汉化仍然是隋唐时期民族融合的主流。

——周伟洲《试论隋唐时期西北民族融合的趋势和特点》

(1)指出材料一中A、B所示地区(如图)的政权名称及创建者的民族。结合所学知识,分别概述这两个政权为民族交融所做的贡献。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,列举隋唐时期加强与周边各族交融的具体举措。(8分)

高一历史期中试卷参考答案

一、单项选择题 20231108

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

D B A A C D A B B D B A D B C A C B B D

二、非选择题:

21.(1)措施:分封诸侯王国。具体内容:受封王侯在封地上可以自行任命官员、征收赋税。后果:王侯权力过大,危害中央集权。(6分)

(2)措施:颁布推恩令分割王国封地;剥夺诸侯王封地,改为郡县;颁布律令加强对诸侯的防范。(6分)

22.(1)背景:魏晋以来租调制的长期实行;均田制的推广;唐初社会凋敝,百废待兴;轻徭薄赋思想的影响。(任答3点,6分)

(2)变化:征税标准从人丁为主转为财产(资产)为主。(2分)

影响:简化了税收名目;扩大了收税对象;保证了国家的财政收入;改变了自战国以来以人丁为主的赋税制度;减轻了政府对农民的人身控制;对后代赋税制度改革产生了重大影响。(6分)

23.(1)A:北魏、鲜卑族;B:辽、契丹族。(4分)

北魏:孝文帝拓跋宏在位期间大力推行汉化改革;辽:实行南北面官制。(2分)

(2)史实:用军事击败东西突厥;设置安西都护府和北庭都护府,加强对西域管理;通过与吐蕃赞普和亲,促进了汉藏友好交往;册封回纥、粟末鞣鞲等少数民族首领,加大了对西北和东北地区管辖。(8分)

历史

一、单项选择题:本大题共20题,每题3分,共计60分。在每小题列出的四个选项中,只有一项最符合题目要求。

1.1999年,在学术界的努力下,学者们成功释读了大多数二里头陶文中的刻画符号,其中绝大多数与其后的甲骨文相对应(如表所示)。据此可得出的结论是( )

二里头陶文与甲骨文对照表

A.夏朝文化的历史遗存甚为丰富

B.二里头陶文是一种成熟的文字

C.二里头陶文是中国文字的源头

D.甲骨文是文字衍化发展的结果

2.周公东征后,将殷都旧地封给康叔,建立卫国。周公反复告诫他,要实行文王“明德慎罚”的方针,广求“殷先哲王”的“保民”办法,在“商政”的基础上,加强周法的统治。这些措施( )

A.践行了儒家的民本思想 B.利于商民对西周的认同

C.促进了中央集权的形成 D.构建了家国一体的格局

3.在春秋时代,尚存在着“尊王攘夷”的呼声。但是到了战国时代,“夷夏”高下之分,已经不足辨。孟子就直截了当地指出:“吾闻用夏变夷者,未闻变于夷者也。”这说明,战国时代( )

A.华夏文化的辐射力增强 B.礼乐成为夷夏交往准则

C.百家思想呈现争鸣态势 D.少数民族完成了封建化

4.有学者在评价先秦某一思想家时说:“他的思想中不唯王道,还杂有法刑和霸道;尽管其主张性恶,但其根本目的是要‘化性起伪’。通过道德约束使人自觉趋向于良善,成为尧舜禹那样的圣人。”由此可知,该思想家为( )

A.荀子 B.墨子 C.韩非子 D.庄子

5.周朝时确立了谥号制度,对君主和大臣的一生给予盖棺定论的评价。秦始皇统一中国后,以“谥号”定夺将形成“子议父、臣议君”的局面为由,废除了谥法。秦始皇的这一做法目的是( )

A.强化中央集权,巩固统一 B.确立皇权世袭,传至万世

C.凸显皇权至上,不可僭越 D.表明德高三皇,功过五帝

6.秦始皇统治时期,调集了数十万农民、罪犯参与修建秦始皇陵。学者在对出土的相关劳役人员瓦片墓志铭的研究中发现,劳役人员出身地点的地名共十四个,分别属于三晋、齐鲁和楚国故地。这一发现可用于说明秦朝( )

A.统一多民族国家日益巩固 B.社会治理较为残暴

C.区域经济文化联系的加深 D.国家组织能力强大

7.据史书记载,汉初出现“极权丞相”现象,皇帝见丞相时,要为之起立行礼,而且“丞相有病,皇帝法驾亲至问病,从西门进入。”为改变这种局面,汉武帝( )

A.设立中朝 B.颁布推恩令

C.实行三公九卿制 D.推行刺史制

8.有学者认为,在学习《史记》时,除了要研读南朝裴驷的《史记集解》、唐司马贞的《史记索隐》和唐张守节的《史记正义》这三家注释之外,还应关注当代的考古发现。该学者意在强调( )

A.《史记》具有真实性和文学性 B.考古发现有助于探求历史真实

C.文献必须得到出土文物的印证 D.文献价值有赖于当代学者阐释

9.下表是两晋时期参与中央决策的官员出身统计表,表中的变化反映了( )

朝代 高门士族占比 寒门占比 宗室、外戚占比

西晋 48% 32.9% 19.1%

东晋 78.4% 14.2% 7.4%

A.少数民族大量南迁 B.专制皇权的弱化

C.九品中正制的衰微 D.中央集权的加强

10.南朝时期扬州地区人口较东汉中期增长4倍以上,而赣江特别是湘江流域的人地关系与东汉中期差别不大。官方记录的水旱灾害主要发生在扬州地区,而湘赣流域甚少。上述现象主要说明( )

A.政局稳定促进经济发展 B.南方得到开发和发展

C.人口增长影响生态环境 D.南方经济发展不平衡

11.魏晋南北朝时期,谱牒之学十分兴盛,弄清楚人物的家族渊源,是人事工作的重中之重。南宋学者叶适曾说:“东晋权归王谢庾桓四族,而四族亦人才所自出。”据此可知,该选官制度是( )

A.察举制 B.九品中正制

C.科举制 D.世卿世禄制

12.舞剑作为自古已有的一项娱乐活动,随着剑的推广和应用,逐渐有了剑舞的艺术形式。唐朝时剑舞并非仅仅流行于将军将士之间,在文人墨客中也广为流传。在军队中、宴会上、长安城的街道里随处可见持剑而舞的雄健风姿以及围观群众的兴高采烈。这反映出唐朝( )

A.崇尚武力的社会风气 B.耕战结合观念深入人心

C.民族文化的交流融合 D.文人士大夫的艺术追求

13.如表反映了唐代江南地区润州、常州、苏州和湖州的户数变化。据此推论( )

典籍 时间 户数

《旧唐书·地理志》 唐贞观年间(627-649) 72000户

《新唐书·地理志》 唐天宝年间(742-756) 354000户

《元和郡县制》 唐元和年间(806-820) 164000户

A.政权更替扩大南北经济差距 B.土地兼并推动赋税制度调整

C.北民南迁促进江南经济开发 D.社会环境影响人口数量变化

14.唐朝实施集体宰辅制度,中书、门下和尚书三省长官皆为正宰相,临时差遣各类其他官职加封“参知政事”“参知机务”者为副宰相,正副宰相称号虽各不相同,然其在政事堂议政的发言权和职责是相同的。这一制度的实施( )

A.减少了行政摩擦 B.迎合了加强皇权的需要

C.扩大了选才范围 D.确保了决策的科学合理

15.有学者指出:“中国佛教僧人要尊敬父母,也提倡忠君爱国,有的寺院称为‘护国寺’,有的称‘报国寺’。慧远在庐山讲经,就曾讲诵儒家的《丧服经》阐述服丧的问题。”这说明在中国佛教( )

A.完全脱离了印度早期佛教 B.与儒家思想基本融为一体

C.深受中国思想文化的浸润 D.与中国儒家伦理存在冲突

16.下图为初唐画家阎立本的名作《步辇图》,表现了吐蕃赞普松赞干布派大臣禄东赞向唐太宗李世民请婚的场面,该画作反映了当时( )

A.开明的民族政策 B.友好的中外交流

C.市民的审美情趣 D.西域的风土人情

17.宋代在知州以外,于诸府州设“通判某州军事”一官,知府知州的公文命令必须经通判的联署方能生效,通判还可直接向朝廷奏事。这表明通判的作用是( )

A.控制财政大权 B.牵制中书门下

C.制约地方长官 D.提高行政效率

18.如表所示是王安石变法的部分内容。由此可知,这些措施( )

青苗法 在每年二月、五月青黄不接时,由官府给农民贷款、贷粮,每半年收取利息二分或三分,分别随夏秋两税归还。

募役法 将原来按户轮流服差役,改为由官府雇人承担,不愿服差役的民户,则按贫富等级交纳一定数量的钱,称为免役钱。官僚地主也不例外。

A.强化了社会管控 B.增加了政府收入

C.实现了富国强兵 D.抑制了土地兼并

19.针对四川易成为割据政权这一难题,宋代通过条条机制把地方权力分割开来,将其分为四路;元代则将陕西行省的所辖区域越过秦岭而有汉中盆地,使四川这一四塞之地失去北面一塞。元代的区划设计旨在( )

A.践行山川形便的原则 B.加强对地方的控制力

C.提高地方治理的效率 D.促进各地的交流发展

20.对以下大事年表解读正确的是( )

960年 1005年 1038年 1044年 1125年 1127年 1141年

北宋建立 宋辽达成和议 西夏建立 宋夏和议 金灭辽 金灭北宋 绍兴和议

A.各民族始终处于战争状态 B.金朝最终完成了国家的统一

C.辽与南宋维持和平的局面 D.各民族政权并立与力量消长

二、非选择题:共3小题,40分。其中第21题12分,第22题14分,第23题各14分。

21.(12分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 “汉高祖……矫秦县之失策,封建王侯,并跨州连邑,有逾古典。”这些受封的诸侯王和列侯都是“有土之爵”,在其封地上享有两大特权:一是“自置吏”,二是“得赋敛”。

——摘编自周振鹤《中国地方行政制度史》

材料二 汉武帝规定诸侯王除由嫡长子继承王位外,“以私恩自裂地,分其子弟”为列侯,而由皇帝制定这些侯国的名号,分别隶属于汉郡。淮南王刘安谋反,“国除为九江郡”;衡山王刘赐谋反,“国除为郡”。又颁布律令,规定王国官员地位低于一般官员,限制人们与诸侯王交游。从此,王国与汉郡无异。

一一摘编自邱树森、陈振江主编《断编中国通史》

(1)根据材料一,说明汉初“矫秦县之失策”的措施及具体内容,结合所学知识指出这一措施导致的后果。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,列举汉武帝解决王国问题的措施。(6分)

22.(14分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 魏晋以来的政府多推行租调制,按户征收粮食和绢帛。至唐朝,由于经历了隋朝的暴政和农民战争,社会经济凋敝,武德年间,全国户数不过300万,约当隋盛时的1/3。黄河下游地区更是“崔莽巨泽,茫茫千里,人烟断绝,鸡犬不闻”。为恢复生产,唐政府推出了租庸调制。政府依据授田纪录而向人民征收租庸调,每丁每年需要上交粟二石,称之为租。交纳绢、绵或者布、麻,称之为调。除此之外还需服徭役二十天,如果不服徭役的话,每丁可以交纳一定的数额的绢或布来代替,称之为庸。遇到特殊情况,如自然灾害等,租庸调会根据实际情况进行调整。

——摘编自王晶《论中国古代赋税制度之租庸调制》

材料二 建中元年正月,唐德宗在宰相杨炎的建议下,正式颁布“两税法”。规定:“唯以资产为宗……资产少者则其税少,资产多者则其税多”。两税法以地税、户税为基础,把其他各种杂税吸收进来,统统以两税的形式来征收,其中明确规定租、庸、杂徭等全部省掉,不再另行征收。两税法改变了租庸调固定的收税模式,“凡百役之费,一钱之敛”,货币成为税收的主要方式。政府征发徭役也以和雇为主,松弛了对农民的人身控制,使农业的产业经营具有了选择的空间。

——摘编自张琦《浅析“两税法”改革及其影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,简述唐朝租庸调制产生的背景。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出两税法实施前后中国古代赋税征收标准的变化并分析两税法的影响。(8分)

23.(14分)在漫长的中国古代历史上,各民族共同缔造了统一多民族国家。阅读材料,回答问题。

材料一

材料二 隋唐与魏晋南北朝时民族交融相比,有其自身的特点。它没有魏晋南北朝时期那样频繁的民族迁徙,没有各族之间的争战、割据以及由此产生的各族之间的同化、融合的复杂性和曲折性;而是在统一政权下内地汉族统治阶级通过各种政令、措施,逐渐同化、融合周边各族,或周边各族与邻近汉族和其他民族的自然融合;汉化仍然是隋唐时期民族融合的主流。

——周伟洲《试论隋唐时期西北民族融合的趋势和特点》

(1)指出材料一中A、B所示地区(如图)的政权名称及创建者的民族。结合所学知识,分别概述这两个政权为民族交融所做的贡献。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,列举隋唐时期加强与周边各族交融的具体举措。(8分)

高一历史期中试卷参考答案

一、单项选择题 20231108

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

D B A A C D A B B D B A D B C A C B B D

二、非选择题:

21.(1)措施:分封诸侯王国。具体内容:受封王侯在封地上可以自行任命官员、征收赋税。后果:王侯权力过大,危害中央集权。(6分)

(2)措施:颁布推恩令分割王国封地;剥夺诸侯王封地,改为郡县;颁布律令加强对诸侯的防范。(6分)

22.(1)背景:魏晋以来租调制的长期实行;均田制的推广;唐初社会凋敝,百废待兴;轻徭薄赋思想的影响。(任答3点,6分)

(2)变化:征税标准从人丁为主转为财产(资产)为主。(2分)

影响:简化了税收名目;扩大了收税对象;保证了国家的财政收入;改变了自战国以来以人丁为主的赋税制度;减轻了政府对农民的人身控制;对后代赋税制度改革产生了重大影响。(6分)

23.(1)A:北魏、鲜卑族;B:辽、契丹族。(4分)

北魏:孝文帝拓跋宏在位期间大力推行汉化改革;辽:实行南北面官制。(2分)

(2)史实:用军事击败东西突厥;设置安西都护府和北庭都护府,加强对西域管理;通过与吐蕃赞普和亲,促进了汉藏友好交往;册封回纥、粟末鞣鞲等少数民族首领,加大了对西北和东北地区管辖。(8分)

同课章节目录