山东省潍坊市2023-2024学年高一上学期期中质量监测历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 山东省潍坊市2023-2024学年高一上学期期中质量监测历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 812.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-11-22 20:33:08 | ||

图片预览

文档简介

潍坊市2023-2024学年高一上学期期中质量监测

历 史

注意事项:

1. 答卷前, 考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡上和试卷指定位置。

2.回答选择题时,选出每小题答案后, 用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。 回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3. 考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题: 共 15小题, 每小题3分, 共45分。 每小题只有一个选项符合题目要求。

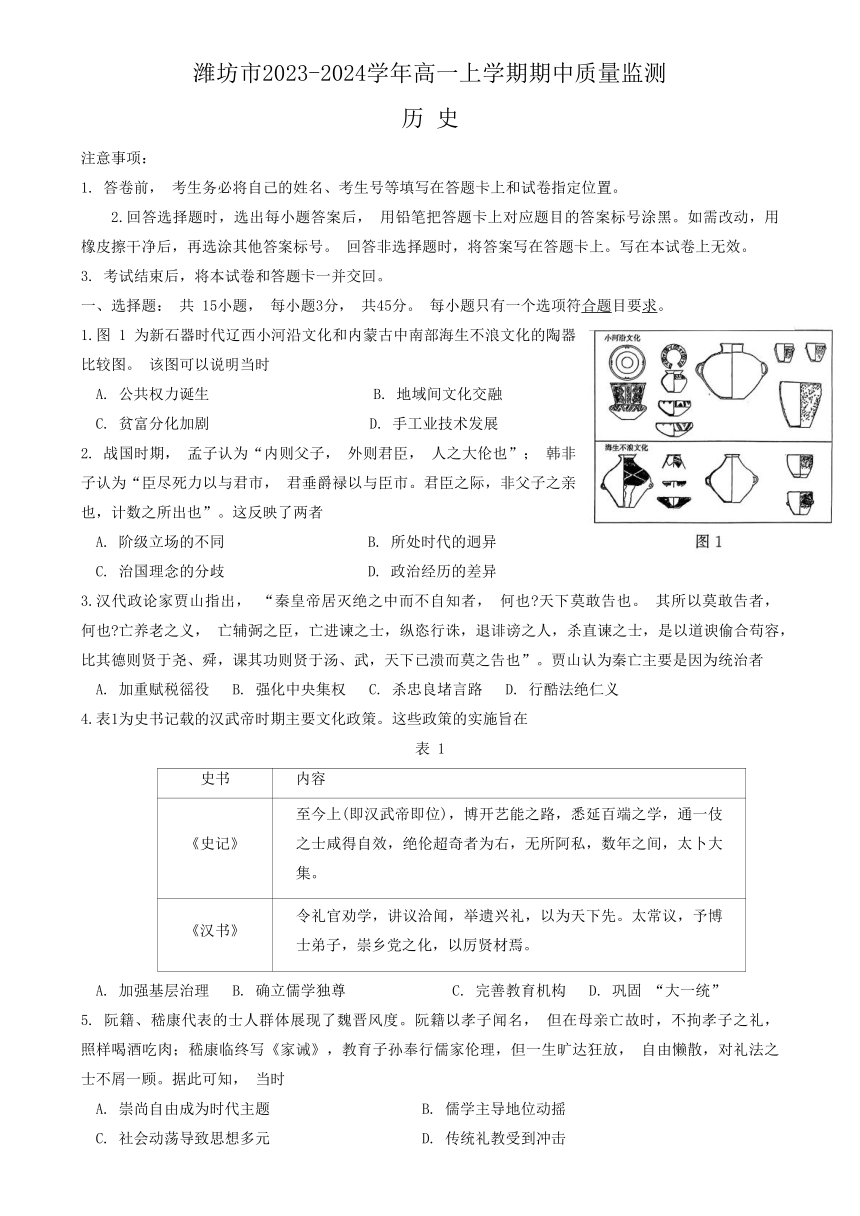

1.图 1 为新石器时代辽西小河沿文化和内蒙古中南部海生不浪文化的陶器比较图。 该图可以说明当时

A. 公共权力诞生 B. 地域间文化交融

C. 贫富分化加剧 D. 手工业技术发展

2. 战国时期, 孟子认为“内则父子, 外则君臣, 人之大伦也”; 韩非子认为“臣尽死力以与君市, 君垂爵禄以与臣市。君臣之际,非父子之亲也,计数之所出也”。这反映了两者

A. 阶级立场的不同 B. 所处时代的迥异

C. 治国理念的分歧 D. 政治经历的差异

3.汉代政论家贾山指出, “秦皇帝居灭绝之中而不自知者, 何也 天下莫敢告也。 其所以莫敢告者, 何也 亡养老之义, 亡辅弼之臣,亡进谏之士,纵恣行诛,退诽谤之人,杀直谏之士,是以道谀偷合苟容, 比其德则贤于尧、舜,课其功则贤于汤、武,天下已溃而莫之告也”。贾山认为秦亡主要是因为统治者

A. 加重赋税徭役 B. 强化中央集权 C. 杀忠良堵言路 D. 行酷法绝仁义

4.表1为史书记载的汉武帝时期主要文化政策。这些政策的实施旨在

表 1

史书 内容

《史记》 至今上(即汉武帝即位),博开艺能之路,悉延百端之学,通一伎之士咸得自效,绝伦超奇者为右,无所阿私,数年之间,太卜大集。

《汉书》 令礼官劝学,讲议洽闻,举遗兴礼,以为天下先。太常议,予博士弟子,崇乡党之化,以厉贤材焉。

A. 加强基层治理 B. 确立儒学独尊 C. 完善教育机构 D. 巩固 “大一统”

5. 阮籍、嵇康代表的士人群体展现了魏晋风度。阮籍以孝子闻名, 但在母亲亡故时,不拘孝子之礼, 照样喝酒吃肉;嵇康临终写《家诫》,教育子孙奉行儒家伦理,但一生旷达狂放, 自由懒散,对礼法之士不屑一顾。据此可知, 当时

A. 崇尚自由成为时代主题 B. 儒学主导地位动摇

C. 社会动荡导致思想多元 D. 传统礼教受到冲击

6.开皇(隋文帝)三年,度支尚书长孙平鉴于“天下州县多罹水旱, 百姓不给”的社会现实, “奏令民间每秋家出粟麦一石已下, 贫富差等, 储之闾巷, 以备凶年”。此后,中央政府将此项措施推广至全国, “自是州里丰衍,民多赖焉”。这表明隋朝

A. 实行轻徭薄赋 B. 消除贫富分化

C. 关注社会赈济 D. 重视粮食供应

7. 唐代皇帝在开科诏令和策试题目中每每自谦德薄才寡,坦言施政失误, 国家危难,恳请考生帮助自己。士人参加科举策试或私下模拟策试,都直言不讳地批评时弊,提出应对方案。这主要反映了唐代科举

A. 坚持德才兼备 B. 重视考察时务

C. 打破门第观念 D. 流程公开公平

8. 唐代白居易在诗中写道:“国家定两税,本意在忧人。厥初防其淫, 明敕内外臣;税外加一物,皆以枉法论。”作者认为唐代推行两税法的目的是

A. 减轻民众负担 B. 增加政府财政收入

C. 缓解土地兼并 D. 打击藩镇割据势力

9.宋代初期, 中央政府对地方采取“制其钱谷”的方式管理地方财政, “是月, 申令诸州,度支经费外,凡金帛以助军实,悉送都下, 无得占留”。这一措施

A. 得益于国家统一的实现 B. 有利于缓解边疆危机

C. 旨在削弱地方经济实力 D. 主要针对 “冗费” 问题

10. 表 2 是研究宋史的部分资料。这可用于说明

表 2

史料 部分信息

《东京梦华录》 八荒争凑,万国咸通。集四海之珍奇,皆归市易;会寰区之异味,悉在庖厨。

《文献通考》 (仁宗时)海舶岁入,象犀、珠玉、香药之类,皇祐中,总其数五十三万有余。

A. 榷场贸易活跃 B. 城市经济功能增强

C. 对外贸易繁荣 D. 经济重心南移完成

11.耶律阿保机召集群臣问道: “受命之君, 当事天敬神。有大功德者, 朕欲祀之,何先 ” 臣皆以佛对。 阿保机道: “佛非中国教。”耶律倍曰: “孔子大圣, 万世所尊,宜先。”阿保机大悦, 即建孔子庙,诏皇太子春秋释奠。这一现象表明辽统治者

A. 实施抑佛政策 B. 接受中原传统文化

C. 践行因俗而治 D. 重视群臣合理建议

12.郑和下西洋的船队阵容极为庞大, “士卒二万七千八百余人” “大舶修四十四丈、广十八丈”,航迹遍及亚、非30余国。据此可知当时

A. 奉行朝贡贸易 B. 航海能力强大

C. 放弃闭关政策 D. 中西交往频繁

13. 有学者认为, “藉奏折搜集情报……故(皇帝)虽深居大内,而于各地官僚之作为、政治经济及社会动态,无不了如指掌”。该学者认为奏折制度有利于

A. 扩大统治基础 B. 统一思想文化

C. 控制地方官僚 D. 稳定政治局势

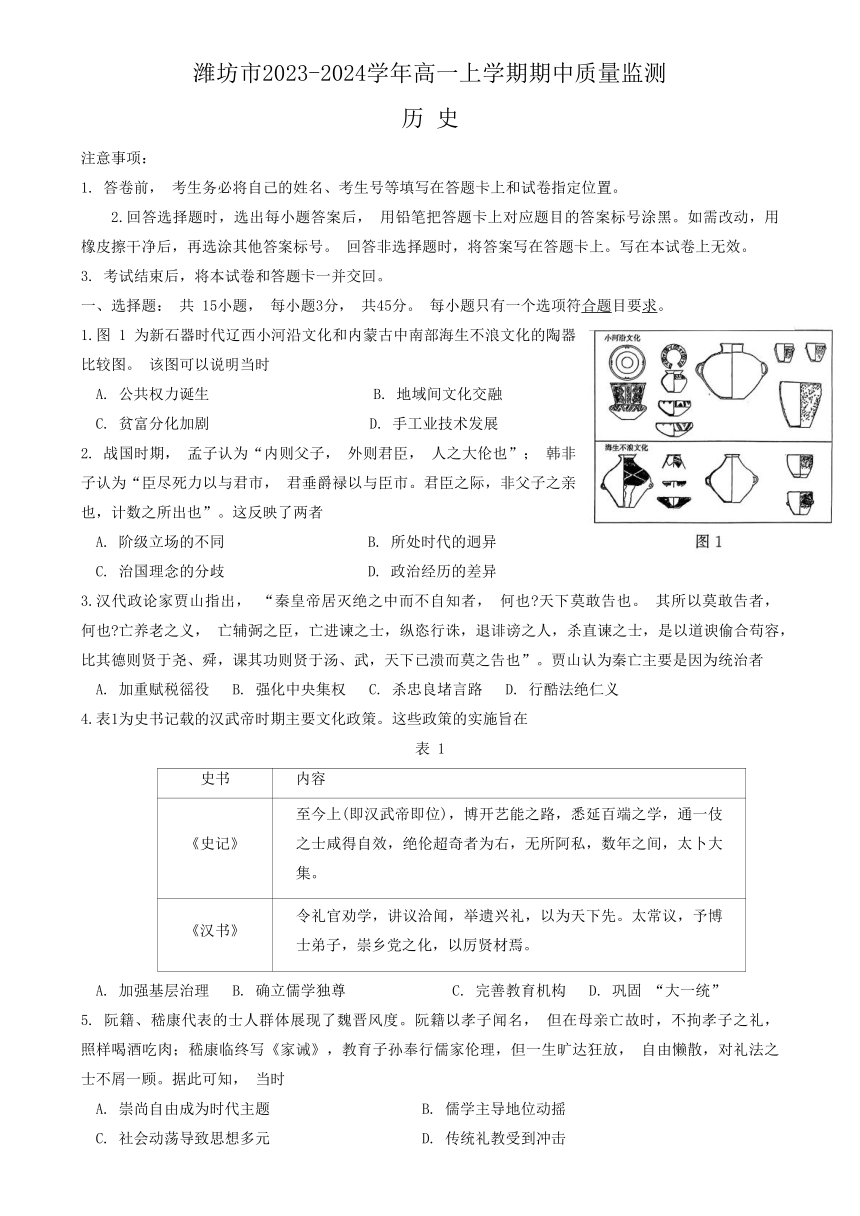

14. 图 2为明清时期的某些畅销小说。此类小说的创作益于

A. 宣扬三教合一 B. 提倡个性自由 C. 强化社会教化 D. 助推商业发展

15.清朝统治者在撰修官书、律例等书时,十分注意其他民族文字的使用, 如历任皇帝实录都有满、蒙、汉三种文字的稿本。 为此, 清廷特地撰修满、藏、 蒙、维、汉五种语言对照的分类辞书——《御制五体清文鉴》。此举推动了

A. 不同民族文化的交融 B. 大一统国家局面的形成

C. 各地语言文字的统一 D. 官书及律例等书的撰修

二、 非选择题: 本题共 4 题, 共 55 分。

16. (14分) 阅读材料, 回答问题。

材料一 为了适应部族统治的需要, 商周实行分封制。 到西周时, 这种分封制已高度成熟, 即所谓的“封邦建国, 广建诸侯, 以藩卫宗周”。 周初大分封, 奠定了西周的国家格局。被分封的诸侯,接受周王的册封和礼器, 对周王承担纳贡和朝聘义务, 并随王参与出征、祭祀、 吊丧庆贺事项。如果诸侯发生了争执或冲突, 则由周王进行调处。对于不尽义务的诸侯, 周王有权处罚乃至征讨。

———张岂之《中国历史十五讲》

材料二 春秋时期, 随着兼并战争的进行,秦、楚等国都在新占领的地方上设立县和郡, 作为新的行政建制。郡县的长官, 不再是世袭领主, 而是由君主委派官员直接管理。 郡县长官由君主任免,对君主负责,成为中国历史上取代贵族领主的最早职业官僚。

———张岂之《中国历史十五讲》

(1) 根据材料一,概括分封制的特点,并谈谈你对上述特点的看法。 (8分)

(2)根据材料二,指出春秋以后中国行政建制发生的变化,并分析变化的影响。 (6分)

17. (12分) 阅读材料, 回答问题

(1)根据材料并结合所学知识,提取两幅地图的历史信息,说明二者之间的内在联系。(8分)

(2) 根据材料并结合所学知识,分析两幅地图所反映历史现象的影响。(4分)

18. (14分) 阅读材料, 回答问题。

元朝开启了“大中国”时代

材料一 元朝统一天下,在我国历史上堪与秦灭六国相提并论。如果说秦朝统一的是农耕地区, 那么元朝统一的便是农牧两区。从此,女真人的金国、 党项人的西夏、 契丹人的西辽、 藏族人的吐蕃、 白族人的大理、 汉民族的南宋全部被蒙古人统一在了一个政权之下。

———《元朝之前是小中国,元朝之后是大中国》

材料二 元朝的统治究竟对中国历史发展产生了怎样的影响, 北京大学历史学系主任张帆教授认为, 元朝以前的中国历史, 包括汉、 唐在内都属于 “小中国”, 元朝以后才有了“大中国”。

———黄晓峰等《张帆访谈:元朝开启了 “大中国”时代》

根据材料一、二并结合所学知识,论证“元朝开启了 ‘大中国’ 时代”。 (14分)

19. (15 分) 阅读材料, 回答问题。

清朝前中期的鼎盛与危机

材料一

材料二

观点一 钦惟我国家, 治化昌明, 超轶三代, 幅员之广, 生齿之繁, 亘古未有。

———徐扬《盛世滋生图》题跋

观点二 不管是在舟山还是在溯白河而上去京城的三天里, 没有看到任何人民丰衣足食、农村富饶繁荣的证明……不管是房屋还是河道,都不能跟英国泰晤士河两岸相提并论,触目所及无非是贫困落后的景象。

———约翰·巴罗《我看乾隆盛世》

材料二中的两种观点矛盾吗 请结合材料一说明理由。 (15分)

高一历史试题参考答案及评分标准

一、 选择题

1~5 BCCDD 6~10 CBACC 11~15 BBCCA

二、非选择题

16. (14分) (l)特点:形成周王天下共主地位; 权力尚未实现高度集中。 (4分)

看法:加强了周天子对地方的统治,有利于统治秩序的稳定;扩大了周文化的影响;诸侯具有较大的独立性,容易造成地方割据。(4分)

(2) 变化:分封制走向崩溃;郡县制出现。 (2分)

影响: 分封制走向崩溃, 加剧了诸侯纷争局面; 郡县制出现, 加强了对地方的控制, 有利于国家统一。 (4分)

17. (12分) (1)信息: 图3反映了西晋末年北方少数民族内迁, 北方流民南迁; 图4反映了东晋十六国对峙。(4分)

联系:内迁的少数民族在北方纷纷建立割据政权;内迁的匈奴贵族灭掉西晋,西晋宗室南迁建立东晋,形成东晋十六国对峙局面。(4分)

(2) 影响:促进了民族交融;推动了南方经济发展;导致北方战乱不断,社会生产遭到严重破坏。 (4分)

18. (14分)从疆域看, 蒙古和元政权先后灭辽、夏和金, 收服吐蕃, 兼并大理, 击败南宋,在中华民族长期生活的区域建立起疆域辽阔的统一帝国;促进了不同民族的交往交流交融。 (6分)

从国家治理看,元朝进一步完善自秦朝确立的中央集权制度,在中央设中书省,在地方实行行省制度,巩固了国家统一;设宣政院管理吐蕃地区,设澎湖巡检司经略台湾,进一步强化了中央政府对边疆的治理。 (6分)

总之, 元朝结束了多政权对峙局面, 推动了统一多民族国家的发展, 开启了 “大中国”时代 (2分)

19. (15 分) 不矛盾。 (1分)

理由:两种观点看待问题的立场和角度不同。 (2分)

观点一站在清朝统治者的立场上,认为清朝的发展高于历史上其他朝代。清朝前中期,统治者通过设立军机处等措施,提高了行政效率;通过推广玉米、甘薯等高产农作物等措施,大幅度提高了粮食总产量,促进了人口的增长。出现了以《天工开物》为代表的总结性科技著作, 西方近代科学技术传入中国。 总之, 这一时期国家统一、政局稳定、经济繁荣、人口众多,综合国力位于世界前列,国家呈现鼎盛局面。(6 分)

观点二站在英国的立场上,认为清朝落后于西方。清政府统治腐朽,人地矛盾突出,社会矛盾尖锐, 闭关自守, 盲目自大,盛世背后隐藏危机。 (6 分)

历 史

注意事项:

1. 答卷前, 考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡上和试卷指定位置。

2.回答选择题时,选出每小题答案后, 用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。 回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3. 考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题: 共 15小题, 每小题3分, 共45分。 每小题只有一个选项符合题目要求。

1.图 1 为新石器时代辽西小河沿文化和内蒙古中南部海生不浪文化的陶器比较图。 该图可以说明当时

A. 公共权力诞生 B. 地域间文化交融

C. 贫富分化加剧 D. 手工业技术发展

2. 战国时期, 孟子认为“内则父子, 外则君臣, 人之大伦也”; 韩非子认为“臣尽死力以与君市, 君垂爵禄以与臣市。君臣之际,非父子之亲也,计数之所出也”。这反映了两者

A. 阶级立场的不同 B. 所处时代的迥异

C. 治国理念的分歧 D. 政治经历的差异

3.汉代政论家贾山指出, “秦皇帝居灭绝之中而不自知者, 何也 天下莫敢告也。 其所以莫敢告者, 何也 亡养老之义, 亡辅弼之臣,亡进谏之士,纵恣行诛,退诽谤之人,杀直谏之士,是以道谀偷合苟容, 比其德则贤于尧、舜,课其功则贤于汤、武,天下已溃而莫之告也”。贾山认为秦亡主要是因为统治者

A. 加重赋税徭役 B. 强化中央集权 C. 杀忠良堵言路 D. 行酷法绝仁义

4.表1为史书记载的汉武帝时期主要文化政策。这些政策的实施旨在

表 1

史书 内容

《史记》 至今上(即汉武帝即位),博开艺能之路,悉延百端之学,通一伎之士咸得自效,绝伦超奇者为右,无所阿私,数年之间,太卜大集。

《汉书》 令礼官劝学,讲议洽闻,举遗兴礼,以为天下先。太常议,予博士弟子,崇乡党之化,以厉贤材焉。

A. 加强基层治理 B. 确立儒学独尊 C. 完善教育机构 D. 巩固 “大一统”

5. 阮籍、嵇康代表的士人群体展现了魏晋风度。阮籍以孝子闻名, 但在母亲亡故时,不拘孝子之礼, 照样喝酒吃肉;嵇康临终写《家诫》,教育子孙奉行儒家伦理,但一生旷达狂放, 自由懒散,对礼法之士不屑一顾。据此可知, 当时

A. 崇尚自由成为时代主题 B. 儒学主导地位动摇

C. 社会动荡导致思想多元 D. 传统礼教受到冲击

6.开皇(隋文帝)三年,度支尚书长孙平鉴于“天下州县多罹水旱, 百姓不给”的社会现实, “奏令民间每秋家出粟麦一石已下, 贫富差等, 储之闾巷, 以备凶年”。此后,中央政府将此项措施推广至全国, “自是州里丰衍,民多赖焉”。这表明隋朝

A. 实行轻徭薄赋 B. 消除贫富分化

C. 关注社会赈济 D. 重视粮食供应

7. 唐代皇帝在开科诏令和策试题目中每每自谦德薄才寡,坦言施政失误, 国家危难,恳请考生帮助自己。士人参加科举策试或私下模拟策试,都直言不讳地批评时弊,提出应对方案。这主要反映了唐代科举

A. 坚持德才兼备 B. 重视考察时务

C. 打破门第观念 D. 流程公开公平

8. 唐代白居易在诗中写道:“国家定两税,本意在忧人。厥初防其淫, 明敕内外臣;税外加一物,皆以枉法论。”作者认为唐代推行两税法的目的是

A. 减轻民众负担 B. 增加政府财政收入

C. 缓解土地兼并 D. 打击藩镇割据势力

9.宋代初期, 中央政府对地方采取“制其钱谷”的方式管理地方财政, “是月, 申令诸州,度支经费外,凡金帛以助军实,悉送都下, 无得占留”。这一措施

A. 得益于国家统一的实现 B. 有利于缓解边疆危机

C. 旨在削弱地方经济实力 D. 主要针对 “冗费” 问题

10. 表 2 是研究宋史的部分资料。这可用于说明

表 2

史料 部分信息

《东京梦华录》 八荒争凑,万国咸通。集四海之珍奇,皆归市易;会寰区之异味,悉在庖厨。

《文献通考》 (仁宗时)海舶岁入,象犀、珠玉、香药之类,皇祐中,总其数五十三万有余。

A. 榷场贸易活跃 B. 城市经济功能增强

C. 对外贸易繁荣 D. 经济重心南移完成

11.耶律阿保机召集群臣问道: “受命之君, 当事天敬神。有大功德者, 朕欲祀之,何先 ” 臣皆以佛对。 阿保机道: “佛非中国教。”耶律倍曰: “孔子大圣, 万世所尊,宜先。”阿保机大悦, 即建孔子庙,诏皇太子春秋释奠。这一现象表明辽统治者

A. 实施抑佛政策 B. 接受中原传统文化

C. 践行因俗而治 D. 重视群臣合理建议

12.郑和下西洋的船队阵容极为庞大, “士卒二万七千八百余人” “大舶修四十四丈、广十八丈”,航迹遍及亚、非30余国。据此可知当时

A. 奉行朝贡贸易 B. 航海能力强大

C. 放弃闭关政策 D. 中西交往频繁

13. 有学者认为, “藉奏折搜集情报……故(皇帝)虽深居大内,而于各地官僚之作为、政治经济及社会动态,无不了如指掌”。该学者认为奏折制度有利于

A. 扩大统治基础 B. 统一思想文化

C. 控制地方官僚 D. 稳定政治局势

14. 图 2为明清时期的某些畅销小说。此类小说的创作益于

A. 宣扬三教合一 B. 提倡个性自由 C. 强化社会教化 D. 助推商业发展

15.清朝统治者在撰修官书、律例等书时,十分注意其他民族文字的使用, 如历任皇帝实录都有满、蒙、汉三种文字的稿本。 为此, 清廷特地撰修满、藏、 蒙、维、汉五种语言对照的分类辞书——《御制五体清文鉴》。此举推动了

A. 不同民族文化的交融 B. 大一统国家局面的形成

C. 各地语言文字的统一 D. 官书及律例等书的撰修

二、 非选择题: 本题共 4 题, 共 55 分。

16. (14分) 阅读材料, 回答问题。

材料一 为了适应部族统治的需要, 商周实行分封制。 到西周时, 这种分封制已高度成熟, 即所谓的“封邦建国, 广建诸侯, 以藩卫宗周”。 周初大分封, 奠定了西周的国家格局。被分封的诸侯,接受周王的册封和礼器, 对周王承担纳贡和朝聘义务, 并随王参与出征、祭祀、 吊丧庆贺事项。如果诸侯发生了争执或冲突, 则由周王进行调处。对于不尽义务的诸侯, 周王有权处罚乃至征讨。

———张岂之《中国历史十五讲》

材料二 春秋时期, 随着兼并战争的进行,秦、楚等国都在新占领的地方上设立县和郡, 作为新的行政建制。郡县的长官, 不再是世袭领主, 而是由君主委派官员直接管理。 郡县长官由君主任免,对君主负责,成为中国历史上取代贵族领主的最早职业官僚。

———张岂之《中国历史十五讲》

(1) 根据材料一,概括分封制的特点,并谈谈你对上述特点的看法。 (8分)

(2)根据材料二,指出春秋以后中国行政建制发生的变化,并分析变化的影响。 (6分)

17. (12分) 阅读材料, 回答问题

(1)根据材料并结合所学知识,提取两幅地图的历史信息,说明二者之间的内在联系。(8分)

(2) 根据材料并结合所学知识,分析两幅地图所反映历史现象的影响。(4分)

18. (14分) 阅读材料, 回答问题。

元朝开启了“大中国”时代

材料一 元朝统一天下,在我国历史上堪与秦灭六国相提并论。如果说秦朝统一的是农耕地区, 那么元朝统一的便是农牧两区。从此,女真人的金国、 党项人的西夏、 契丹人的西辽、 藏族人的吐蕃、 白族人的大理、 汉民族的南宋全部被蒙古人统一在了一个政权之下。

———《元朝之前是小中国,元朝之后是大中国》

材料二 元朝的统治究竟对中国历史发展产生了怎样的影响, 北京大学历史学系主任张帆教授认为, 元朝以前的中国历史, 包括汉、 唐在内都属于 “小中国”, 元朝以后才有了“大中国”。

———黄晓峰等《张帆访谈:元朝开启了 “大中国”时代》

根据材料一、二并结合所学知识,论证“元朝开启了 ‘大中国’ 时代”。 (14分)

19. (15 分) 阅读材料, 回答问题。

清朝前中期的鼎盛与危机

材料一

材料二

观点一 钦惟我国家, 治化昌明, 超轶三代, 幅员之广, 生齿之繁, 亘古未有。

———徐扬《盛世滋生图》题跋

观点二 不管是在舟山还是在溯白河而上去京城的三天里, 没有看到任何人民丰衣足食、农村富饶繁荣的证明……不管是房屋还是河道,都不能跟英国泰晤士河两岸相提并论,触目所及无非是贫困落后的景象。

———约翰·巴罗《我看乾隆盛世》

材料二中的两种观点矛盾吗 请结合材料一说明理由。 (15分)

高一历史试题参考答案及评分标准

一、 选择题

1~5 BCCDD 6~10 CBACC 11~15 BBCCA

二、非选择题

16. (14分) (l)特点:形成周王天下共主地位; 权力尚未实现高度集中。 (4分)

看法:加强了周天子对地方的统治,有利于统治秩序的稳定;扩大了周文化的影响;诸侯具有较大的独立性,容易造成地方割据。(4分)

(2) 变化:分封制走向崩溃;郡县制出现。 (2分)

影响: 分封制走向崩溃, 加剧了诸侯纷争局面; 郡县制出现, 加强了对地方的控制, 有利于国家统一。 (4分)

17. (12分) (1)信息: 图3反映了西晋末年北方少数民族内迁, 北方流民南迁; 图4反映了东晋十六国对峙。(4分)

联系:内迁的少数民族在北方纷纷建立割据政权;内迁的匈奴贵族灭掉西晋,西晋宗室南迁建立东晋,形成东晋十六国对峙局面。(4分)

(2) 影响:促进了民族交融;推动了南方经济发展;导致北方战乱不断,社会生产遭到严重破坏。 (4分)

18. (14分)从疆域看, 蒙古和元政权先后灭辽、夏和金, 收服吐蕃, 兼并大理, 击败南宋,在中华民族长期生活的区域建立起疆域辽阔的统一帝国;促进了不同民族的交往交流交融。 (6分)

从国家治理看,元朝进一步完善自秦朝确立的中央集权制度,在中央设中书省,在地方实行行省制度,巩固了国家统一;设宣政院管理吐蕃地区,设澎湖巡检司经略台湾,进一步强化了中央政府对边疆的治理。 (6分)

总之, 元朝结束了多政权对峙局面, 推动了统一多民族国家的发展, 开启了 “大中国”时代 (2分)

19. (15 分) 不矛盾。 (1分)

理由:两种观点看待问题的立场和角度不同。 (2分)

观点一站在清朝统治者的立场上,认为清朝的发展高于历史上其他朝代。清朝前中期,统治者通过设立军机处等措施,提高了行政效率;通过推广玉米、甘薯等高产农作物等措施,大幅度提高了粮食总产量,促进了人口的增长。出现了以《天工开物》为代表的总结性科技著作, 西方近代科学技术传入中国。 总之, 这一时期国家统一、政局稳定、经济繁荣、人口众多,综合国力位于世界前列,国家呈现鼎盛局面。(6 分)

观点二站在英国的立场上,认为清朝落后于西方。清政府统治腐朽,人地矛盾突出,社会矛盾尖锐, 闭关自守, 盲目自大,盛世背后隐藏危机。 (6 分)

同课章节目录