2024届高考语文复习:文言句式课件(共59张PPT)

文档属性

| 名称 | 2024届高考语文复习:文言句式课件(共59张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 817.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-11-22 17:27:05 | ||

图片预览

文档简介

(共59张PPT)

文言句式

文言句式

判断句

倒装句

省略句

宾语前置

状语后置

定语后置

主谓倒置

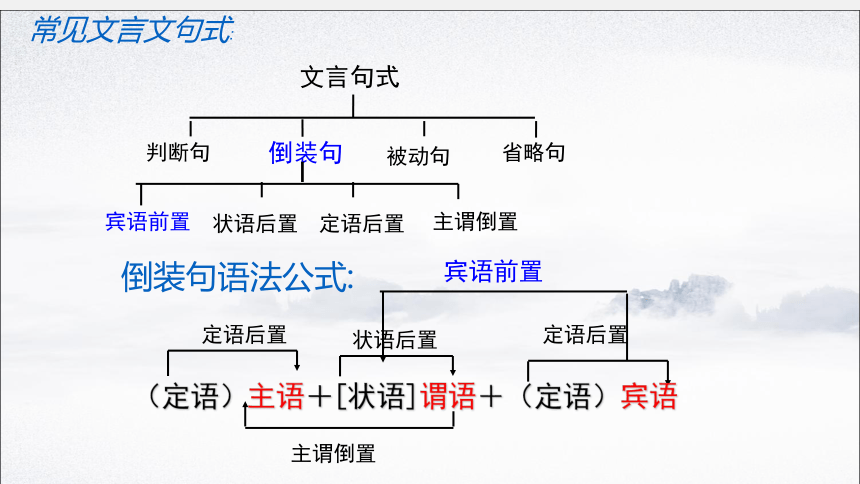

常见文言文句式:

倒装句语法公式:

定语后置

状语后置

定语后置

宾语前置

被动句

(定语)主语+[状语]谓语+(定语)宾语

主谓倒置

判断句

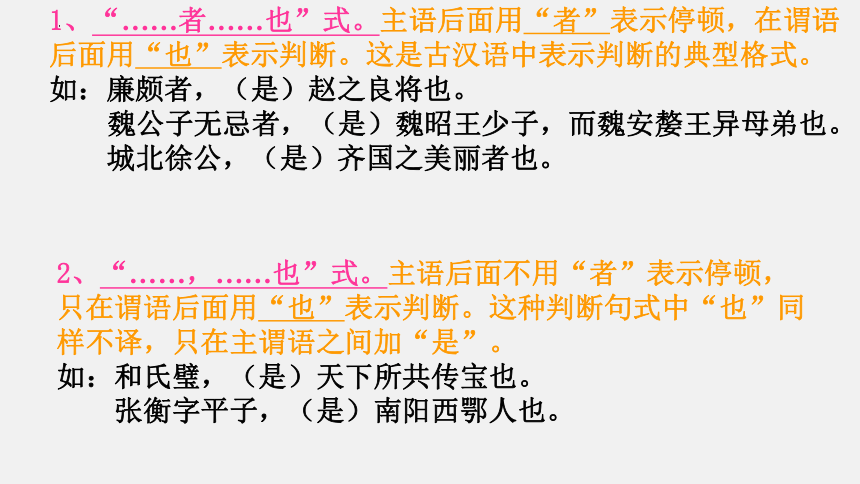

1、“……者……也”式。主语后面用“者”表示停顿,在谓语后面用“也”表示判断。这是古汉语中表示判断的典型格式。

如:廉颇者,(是)赵之良将也。

魏公子无忌者,(是)魏昭王少子,而魏安嫠王异母弟也。

城北徐公,(是)齐国之美丽者也。

2、“……,……也”式。主语后面不用“者”表示停顿,只在谓语后面用“也”表示判断。这种判断句式中“也”同样不译,只在主谓语之间加“是”。

如:和氏璧,(是)天下所共传宝也。

张衡字平子,(是)南阳西鄂人也。

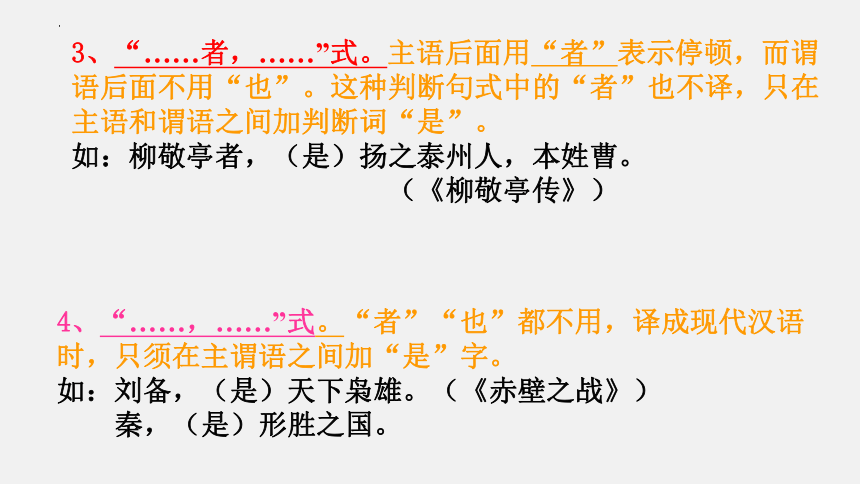

3、“……者,……”式。主语后面用“者”表示停顿,而谓语后面不用“也”。这种判断句式中的“者”也不译,只在主语和谓语之间加判断词“是”。

如:柳敬亭者,(是)扬之泰州人,本姓曹。

(《柳敬亭传》)

4、“……,……”式。“者”“也”都不用,译成现代汉语时,只须在主谓语之间加“是”字。

如:刘备,(是)天下枭雄。(《赤壁之战》)

秦,(是)形胜之国。

5、“……为……”式。用动词“为”表示判断。

如:人方(为)刀俎,我(为)鱼肉

(《鸿门宴》)

蔺相如,赵人也,(为)赵宦者令缪贤舍人。

6、用“乃、即、则、皆、必、悉”等副词表示肯定判断,用副词“非”表示否定判断。

如:今公子有急,此(乃)臣效命之秋也。

(《信陵君窃符救赵》)

臣(乃)市井鼓刀屠者……

此(则)岳阳楼之大观也。

所见(皆)死牛也。

是(非)君子之道。灭六国者,六国也,(非)秦也。

夺项王天下者,(必)沛公也。

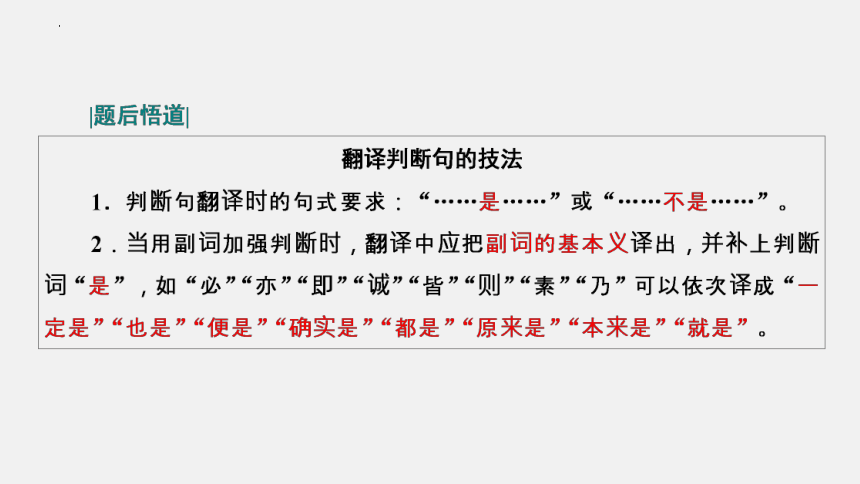

文言判断句类型总结

1、句式标志:“……者……也”句、“者”“者也”句、“也”字句。

2、字词标志:用“为”“是”“乃”“则”“非”“匪”等表示判断。

3、无标志句

被动句

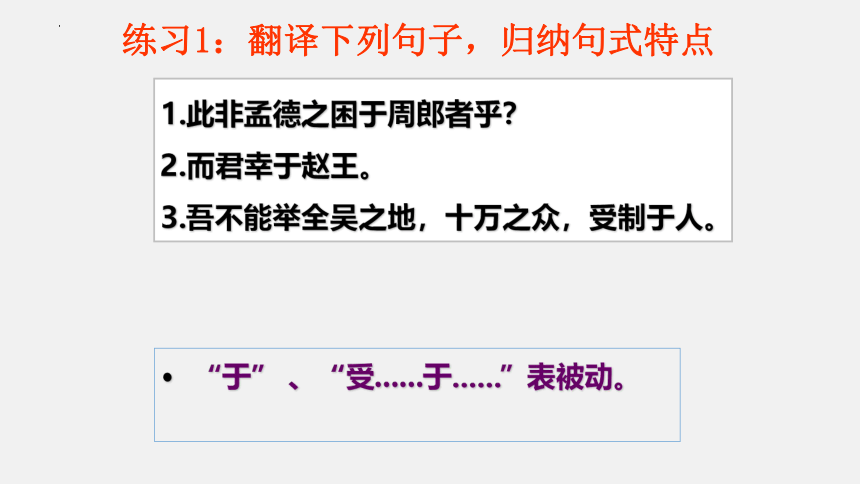

“于” 、“受......于......”表被动。

1.此非孟德之困于周郎者乎?

2.而君幸于赵王。

3.吾不能举全吴之地,十万之众,受制于人。

练习1:翻译下列句子,归纳句式特点

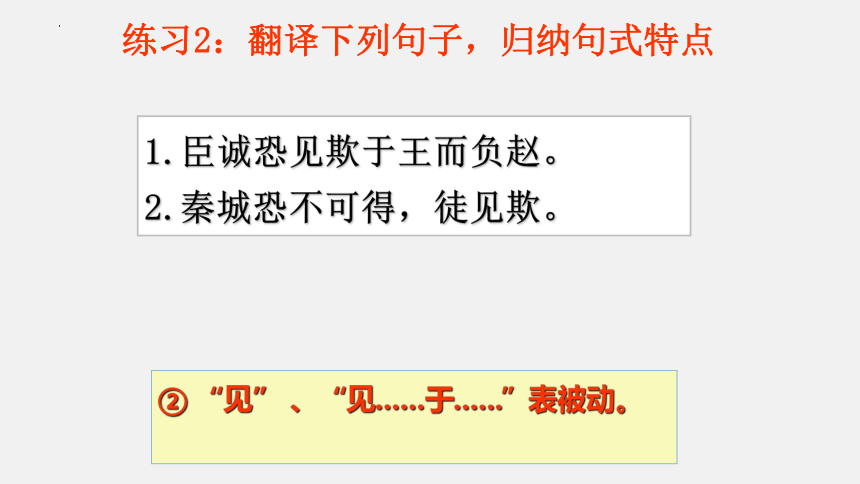

② “见” 、“见......于......”表被动。

1.臣诚恐见欺于王而负赵。

2.秦城恐不可得,徒见欺。

练习2:翻译下列句子,归纳句式特点

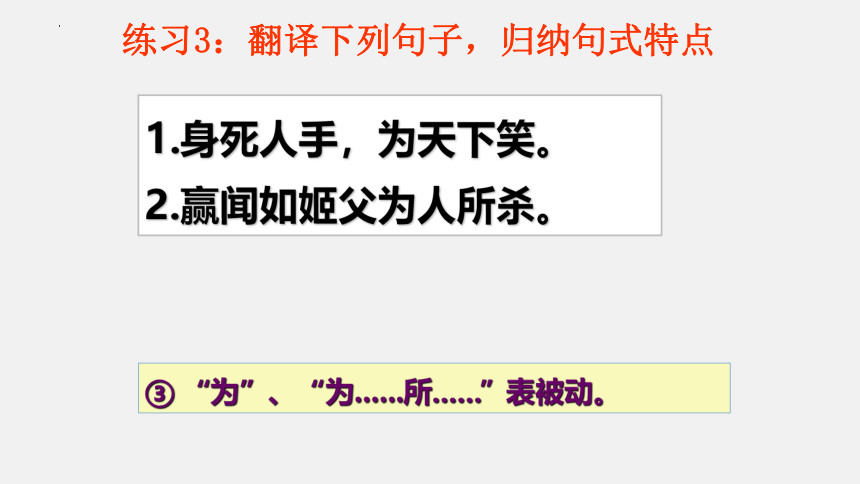

③ “为”、“为......所......”表被动。

1.身死人手,为天下笑。

2.赢闻如姬父为人所杀。

练习3:翻译下列句子,归纳句式特点

④介词“被”表被动。

1.曲罢曾教善才服,妆成每被秋娘妒。

2.舞榭歌台,风流总被雨打风吹去

练习4:翻译下列句子,归纳句式特点

⑤无标志的被动句。

1.戍卒叫,函谷举。

2.而刘夙婴疾病。

3. 人马烧溺死者甚众。

练习5:翻译下列句子,归纳句式特点

练习练习

下列文言句式中不是被动句的一项

A 而君幸于王 。

B 屈平既黜,其后秦欲伐齐。

C吴广素爱人,士卒多为用者。

D臣闻求木之长者,必固其根本。

DD

练习练习

下列文言句式中不是被动句的一项

A 不者,若属皆且为所虏。

B 信而见疑,忠而被谤。

C 臣诚恐见欺于王而负赵。

D 屈原至于江滨,披发行吟泽畔。

DD

1、用“者”或“也”表判断。

2、用副词“乃”“则”“即”“皆”等表判断。

3、用动词“为”“是”表判断。

4、用否定副词“非”、“莫”表示否定的判断。

5、直接判断

判断句类型小结

被动句常见的几种格式:

“于” 、“受......于......”表被动;

“见” 、“见......于......”表被动;

“为”、“为......所......”表被动;

介词“被”表被动;

无标志的被动句。

被动句类型小结

文言特殊句式之倒装句

返回

为了强调、突出某个词语而颠倒原有语序的句式叫作倒装句。

在倒装句中,颠倒了的成分可以恢复原位而句意基本不变,句法成分不变。文言文中就有很多倒装句,常见的形式有以下几种:

返回

一、主谓倒装句

二、宾语前置句

三、定语后置句

四、状语后置句

返回

(一)、主谓倒装句

主谓倒置也叫谓语前置或主语后置,古代汉语中谓语的位置与现代汉语是一样的,一般放在主语之后,但有时为了强调和突出谓语的意义,常常把谓语提到主语前面。

1、甚矣,汝之不惠!(《愚公移山》)

译文:“你太不聪明了”

2、安在?公子能急人之困。(《信陵君窃符救赵》)

译文:“公子能为别人困难而急的地方在哪里呢?”

3、贤哉回也!(《论语七则》)

译文:“颜回很贤德啊!”

4、宜乎,百姓之谓我爱也!(《齐桓晋文之事》)

译文:“百姓认为我舍不得是应该的啊!”

(二)宾语前置

1.疑问句中,疑问代词作宾语,放在谓语前。

常见疑问代词:何、安、谁、胡、恶、奚

如:大王来何操? 正常语序为:大王来操何?

2.否定句中,代词作宾语,放在谓语前。

如:古之人不余欺也。 正常语序为:古之人不欺余也。

3.介宾短语中,宾语放在介词前。

如:何以解忧? 正常语序为:以何解忧?

把宾语放在谓语动词前面,以示强调。有以下五种情况:

4.借助“之”或“是”把宾语提到谓语动词前。

如:句读之不知,惑之不解。正常语序为:不知句读,不解惑。

5.固定句式

①何……之有 如:何陋之有? 正常语序:有何陋

②唯(惟)……是…… 如:唯(惟)利是图 正常语序:惟图利

把宾语放在谓语动词前面,以示强调。有以下五种情况:

(二)宾语前置

1.疑问句中,疑问代词作宾语,宾语放在动词前。

在古代汉语里,使用频率高的疑问代词为“何”字,其他还有“安” “谁”“孰”“恶” “焉”“胡”“奚”“曷”等,它们作宾语时,也常放在谓语动词之前。

如:大王来何操? 正常语序为:大王来操何?

如:沛公安在 ? 正常语序为:沛公在安?

(二)宾语前置

2.否定句中,代词作宾语,宾语前置。

所谓否定句是表示否定的句子,即凡句中有否定词“不”“弗”“未”“非”“否”“毋” “无” “莫”,这种句子叫否定句。如果它的宾语是代词,一般放在谓语动词之前。

常见的代词:之、余、吾、已、自、汝、尔

如:“忌不自信”中的“自”就是前置的宾语。

正常语序:忌不信自

如:古之人不余欺也。 正常语序为:古之人不欺余也。

如:未之有也。 正常语序为:未有之也。

(二)宾语前置

3.介宾短语中的宾语前置

文言文中,常见的介词有“于”“以”“为”“与”“从”“自”“向”等,它们往往与后面的名词或名词短语结合,组成介词结构。介词宾语一般放在介词之后,有些情况会放在介词前。

①噫!微斯人,吾谁与归?(《岳阳楼记》)

②臣舍人相如止臣曰:“君何以知燕王?”(《赤壁之战》)

③问:"何以战?"(《曹刿论战》)

④余是以记之,盖叹郦元之简,而笑李渤之陋也。(《石钟山记)

4.借助“之”或“是”把宾语提到谓语动词前,以加重语气。“之”“是”不译。这种现象在古代汉语中并不多见。

如:1.句读之不知,惑之不解。(《师说》)

正常语序为:不知句读,不解惑。

2.惟兄嫂是依(《祭十二郎文》)

3.唯利是图

(三)定语后置

定语用来修饰名词,一般要放在中心词前。

定语后置:把定语放在中心词(名词)之后。

常见的定语后置有以下几种格式:

(三)定语后置句

类型 例句

群臣吏民能面刺寡人之过者,受上赏(《邹忌讽齐王纳谏》)

太子及宾客知其事者

马之千里者(《马说》)

居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君(《岳阳楼记》)

缙绅而能不易其志者(《五人墓碑记》)

中心词+后置定语+者

中心词+之+后置定语+者

中心词+之+后置定语

中心词+而+后置定语+者

按现代汉语习惯,介词结构应放在谓语动词前作状语,状语后置就是“以”和“于”组成的介词短语放在谓语之后。

如:躬耕于南阳,苟全性命于乱世。(《出师表》)

正常语序:于南阳躬耕,于乱世苟全性命

译为“在南阳亲自耕种,在乱世中苟且保全性命”。

如:如:为坛而盟,祭以尉首。(《陈涉世家》)

正确语序:以尉首祭

可译为“用将尉的头来祭祀”

(四)状语后置(介词结构后置)句

(四)状语后置(介词结构后置)句

类型 例句

动词+于+宾语 ①佚之狐言于郑伯曰(《烛之武退秦师》)

②青,取之于蓝(《劝学》)

……乎…… 君子博学而日参省乎己(《劝学》)

动词+以+宾语 蒙辞以军中多务(《孙权劝学》)

形容词+于+宾语 冰,水为之,而寒于水(《劝学》)

倒装句辨析 “2方法”

1.把握成分

一个结构复杂的单句,句子成分的排列顺序一般是:定语+主语中心语+状语+谓语中心语+补语+定语+宾语中心语。即:主语在前,谓语在后;谓语在前,宾语在后;修饰语在前,中心语在后;状语一般放在主谓之间。

2.重视语感

有些没有标志的特殊句式,我们可以边读原文边试着翻译一遍,如果感觉语意不顺,或者不合情理,就要特别留意。

【方法归纳】

针对练3.指出画线句子中的特殊句式,并将画线句翻译成现代汉语。

韩邦奇,字汝节,朝邑人。父绍宗,福建副使。邦奇登正德三年进士,除吏部主事,进员外郎。六年冬,京师地震,上疏陈时政阙失。忤旨,不报。会给事中孙祯等劾臣僚不职者,并及邦奇。吏部已议留,帝竟以前疏故,黜为平阳通判。迁浙江佥事,辖杭、严二府。宸濠令内竖假饭僧,聚千人于杭州天竺寺,邦奇立散遣之。其仪宾托进贡假道衢州,邦奇诘之曰:“入贡当沿江下,奚自假道?归语王,韩佥事不可诳也。”时中官在浙者凡四人,王堂为镇守,晁进督织造,崔珤主市舶,张玉管营造。爪牙四出,民不聊生。邦奇疏请禁止,又数裁抑堂。

(节选自《明史·韩邦奇传》)

(1)会给事中孙祯等劾臣僚不职者,并及邦奇。

句式特点:“臣僚不职者”,定语后置句,正常语序为“不职臣僚”。

译文:恰逢给事中孙祯等弹劾不称职的官吏,一并涉及韩邦奇。

(2)入贡当沿江下,奚自假道?归语王,韩佥事不可诳也。

句式特点:“奚自假道”,宾语前置句,正常语序为“自奚假道”。

译文:到京城进贡应当沿江而下,要从何处借道?你回去告诉宁王,我韩佥事是不可欺骗的。

[参考译文]

韩邦奇,字汝节,是朝邑人。父亲韩绍宗,福建副使。韩邦奇考中正德三年进士,被任命为吏部主事,后晋升员外郎。六年冬天,京师发生地震,韩邦奇上书指出当时政治上的过失。违背了皇帝的心意,皇帝未予答复。恰逢给事中孙祯等弹劾不称职的官吏,一并涉及韩邦奇。吏部已经商定留用韩邦奇,皇帝最终因为之前那篇奏疏的原因,把他贬为平阳通判。(后来)任浙江佥事,管理杭、严二府的事务。宁王朱宸濠派遣宦官假装给和尚施舍粥饭,在杭州天竺寺聚集了上千人,韩邦奇立即遣散了他们。朱宸濠的女婿假托进贡借道衢州,韩邦奇质问他说:“到京城进贡应当沿江而下,要从何处借道?你回去告诉宁王,我韩佥事是不可欺骗的。”当时在浙江的宦官共四个人,王堂为驻军防守,晁进督管织造,崔珤主理市舶,张玉掌管营造。他们的爪牙四处搜刮,百姓都无法生活下去了。韩邦奇上书请求对他们加以禁止,又多次遏制王堂。

针对练4.指出画线句子中的特殊句式,并将画线句翻译成现代汉语。

王悦,字众喜,京兆蓝田人也。少有气干,为州里所称。太祖初定关、陇,悦率募乡里从军,屡有战功。大统四年,东魏将侯景攻围洛阳,太祖赴援。悦又率乡里千余人,从军至洛阳。将战之夕,悦罄其行资,市牛飨战士。及战,悦所部尽力,斩获居多。十三年,侯景据河南来附,仍请兵为援。太祖先遣韦法保帅众助之。悦言于太祖曰:“侯景之于高欢,始则笃乡党之情,末乃定君臣之契。位居上将,职重台司,论其分义,有同鱼水。今欢始死,景便离贰,背德于高氏,岂肯尽节于朝廷。今若益之以势,援之以兵,恐朝廷贻笑将来也。”太祖纳之,乃遣赵士宪追法保,而景寻叛。

(选自《周书·王悦传》,有删节)

(1)今欢始死,景便离贰,背德于高氏,岂肯尽节于朝廷。

句式特点:“背德于高氏”,状语后置句,正常语序为“于高氏背德”;“岂肯尽节于朝廷”,状语后置句,正常语序为“岂肯于朝廷尽节”。

译文:如今高欢刚刚死去,侯景就离心怀有异志,对高氏背叛恩德,怎么愿意对朝廷尽节。

(2)今若益之以势,援之以兵,恐朝廷贻笑将来也。

句式特点:“今若益之以势”,状语后置句,正常语序为“今若以势益之”;“援之以兵”,状语后置句,正常语序为“以兵援之”。

译文:现今如果增加他的势力,用军队去援助他,恐怕朝廷也会被后来的人笑话。

[参考译文]

王悦,字众喜,是京兆蓝田人。年少就有气量才干,被同乡人称赞。周太祖刚刚平定关中和陇地,王悦就率领招募的同乡随军出征,多次建立战功。大统四年,东魏将领侯景围攻洛阳,周太祖前去救援。王悦又率领同乡一千多人,跟随军队到达洛阳。将要开战的前夕,王悦花光了自己出门所带的钱财,买牛来款待士兵。等到开战时,王悦所统率的部属全力作战,斩杀俘获的敌人占多数。大统十三年,侯景占据河南前来归附,仍请派军队作为援助。太祖先派遣韦法保率领军队援助他。

王悦向太祖进言说:“侯景对于高欢,开始时就有深厚的同乡之情,最后又确定了君王和臣子之间的意气相合。官位居于上将,职位重在台司。论及他们的情义,就如同鱼和水一样。如今高欢刚刚死去,侯景就离心怀有异志,对高氏背叛恩德,怎么愿意对朝廷尽节。现今如果增加他的势力,用军队去援助他,恐怕朝廷也会被后来的人笑话。”周太祖采纳了王悦的建议,于是派遣赵士宪追回韦法保,果然不久侯景就叛乱了。

[参考译文]

文言句式之省略句

省略句

文言文具有简洁、精炼的特点,在不影响语言表达的前提下,经常省略某词或某成分。

常见的有主语的省略、谓语的省略、宾语的省略和介词的省略。

方法点拨

一、省略主语:

主语的省略,文言文中最为常见。主要原因之一,是文言文的第三人称代词一般不独立作句子的主语,句子若是重复前边的词语又显啰嗦,这样省略主语的句子自然就多了。

方法点拨

例如:

木直中绳,輮以为轮,其曲中规。(木)虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也。(《劝学》)

(上句出现主语“木”,下句承接前面,省略了主语“木”。)

翻译:木材直得合乎墨线,用火烤把它变成车轮,它的弧度符合圆规。(木)即使又晒干了,也不再挺直,这是由于火烤使它变成这样的啊!

1.承前省:

(1)上下句都用同一主语,上句已经出现主语,下句的主语可省略。

方法点拨

例如:

居五日,桓侯体痛,使人索扁鹊,(扁鹊)已逃秦矣。(《扁鹊见蔡桓公》)

(上句的宾语是“扁鹊”,紧接下句的主语,所以下句的主语“扁鹊”省略了。)

翻译:过了五天,桓侯(蔡桓公)身体疼痛,派人去找扁鹊,(扁鹊)已经逃到秦国了。

1.承前省:

(2)上句的宾语,如果紧接下一句的主语,这时,后一句的主语可省略。

方法点拨

例如:

沛公谓张良曰:“(公)度我至军中,公乃入。” (《鸿门宴》)

(“度”前省略主语“公”可根据后一句“公乃入”推测出来)

翻译:(您)估计我到了咱们军营中,您再进去。

2.蒙后省:

主语在下句中也有出现,或主语所指的事物在下句中也有交待,这时上句中的主语可以省略。

方法点拨

例如:

孟子对曰:“王好战,请以战喻。……”(梁惠王)曰:“不可,直不百步耳,是亦走也。”(孟子)曰:“王如知此,则无望民之多于邻国也。”(《寡人之于国也》)

(对话人省略,可以根据上文“孟子对曰:‘王好战’”推断这是孟子与梁惠王的对话,再根据两人的说话顺序、谈话内容及特点等推断。)

翻译:(梁惠王)说:"不行。只不过没有跑上一百步罢了,那也是逃跑啊。"(孟子)说:"大王如果懂得这个道理,就不要指望自己的百姓比邻国多了。

3.对话省:

(1)对话中,对话人往往省略,这时要留心上下文,辨别是谁说的话。

方法点拨

例如:

樊哙曰:“今日之事如何?”良曰:“(今日之事)甚急!”(《鸿门宴》)

(“甚急”前省略主语“今日之事”,可以根据上文“今日之事如何”推测出来)

翻译:樊哙说:“今天的事情怎么样?”张良说:“今天的事情很危急。”

3.对话省:

(2)根据对话的情境,对话双方都明确所指,亦不会令读者产生歧义的内容作主语时,可以省略。

方法点拨

例如:

府吏长跪告:“伏惟启阿母,今若遣此妇,(吾)终老不复取!”(《孔雀东南飞》)

(这句话是府吏焦仲卿说的,也就是自述,因此省略的就是焦仲卿自己。)

翻译:府吏直身长跪回答:“恭恭敬敬哀求母亲,现在如果赶走这个媳妇,(我)到老也不会再娶妻!”

3.对话省:

(3)一个人自述或向别人陈述自己的事情时,因为主语是说话人自己,也常省略。

课堂小练

翻译下列句子,补充省略的成分,体会省略句特点。

1.永州之野产异蛇,黑质而白章;触草木,尽死;以啮人,无御之者。

2.其南陵,夏后皋之墓地;其北陵,文王之所辟风雨也,必死是间,余收尔骨焉。

3.庄暴见孟子,曰:“暴见于王,王语暴以好乐,暴未有以对也。”曰:“好乐何如 ”

孟子曰:"王之好乐甚,则齐国其庶几乎!"

他日,见于王曰:"王尝语庄子以好乐,有诸 "

课堂小练

翻译下列句子,补充省略的成分,体会省略句特点。

1.永州之野产异蛇,黑质而白章;触草木,尽死。

【解析】永州之野产异蛇,(异蛇)黑质而白章;(异蛇)触草木,(草木)尽死。

第一句话里提到“异蛇”,下一句就将“异蛇”这一主语省略了,并且和后一句是同一主语,所以“触草木”的主语也给省略了。但是“尽死”的主语就不是“异蛇”了,它紧跟上一句的宾语“草木”,所以紧接下一句的主语就是“草木”尽死。

【翻译】永州的野外出产一种奇特的蛇,(它有着)黑色的底子白色的花纹;如果这种蛇碰到草木,草木全都干枯而死。

课堂小练

翻译下列句子,补充省略的成分,体会省略句特点。

2.其南陵,夏后皋之墓地;其北陵,文王之所辟风雨也,必死是间,余收尔骨焉。

【解析】其南陵,夏后皋之墓地;其北陵,文王之所辟风雨也,(尔)必死是间,余收尔骨焉。

根据最后一句“余收尔骨焉”和“必死”可以推断出死的人是后文出现的“尔”。

【翻译】它的南峰是夏代天子姒皋的陵墓;那北面的山峰是周文王避过风雨的地方,(你)一定会死在这两座山之间的峡谷中,我准备到那里去收你的尸骨!

课堂小练

翻译下列句子,补充省略的成分,体会省略句特点。

3.庄暴见孟子,曰:“暴见于王,王语暴以好乐,暴未有以对也。”曰:“好乐何如 ” 孟子曰:“王之好乐甚,则齐国其庶几乎!” 他日,见于王曰:“王尝语庄子以好乐,有诸 ”

【解析】庄暴见孟子,(庄暴)曰:“暴见于王,王语暴以好乐,暴未有以对也。”(庄暴)曰:“好乐何如 ” 孟子曰:"王之好乐甚,则齐国其庶几乎!" 他日,(孟子)见于王曰:“王尝语庄子以好乐,有诸 ”

第一句“庄暴见孟子”后面的话都是庄暴说的,所以承接前文省略了;“他日,见于王曰”,因为前文出现了“孟子”,且对话中有“王尝语庄子以好乐”,他可以推断出来这是孟子所言。

【翻译】庄暴来见孟子,(他对孟子)说:"我被齐王召见,齐王把(他)爱好音乐的事告诉我,我没有什么话用可来回答。"(庄暴)又问:“爱好音乐,那怎么样呢 ”

孟子说:“如果齐王很喜欢音乐,那么齐国治理得大概很不错了吧。”

有一天,(孟子)被齐宣王接见,(孟子向宣王)说:"君王曾经把(您)爱好音乐的事告诉庄暴,有这回事吗 "

方法点拨

二、省略谓语:

谓语是句子最重要的部分,无论是古代还是现代,省略谓语的情况还是比较少的。不过在文言文中,省略谓语也不是非常个别的现象,尤其是并列的句子,如果一句用了某个动词,另一句同样的动词就可以省略。有时省略的谓语需要根据上下文补出,才能不影响意思的表达。

方法点拨

二、省略谓语:

例如:

1.一鼓作气,再(鼓)而衰,三(鼓)而竭。《曹刿论战》

(这三个句子结构相同,第一个句子里的动词是“鼓”,后两句中就没有出现,很明显将谓语动词“鼓”省略了)

翻译:第一次击鼓振作了勇气,第二次(击鼓)勇气低落,第三次(击鼓)勇气就消竭了。

方法点拨

二、省略谓语:

例如:

2.小大之狱,虽不能察,必以情(决/理)。《曹刿论战》

(翻译句子“必以情”发现句意不完整,分析句子成分可知句子缺了谓语动词,要补充谓语才能使句子通顺,语意完整。)

翻译:大大小小的诉讼案件,即使不能一一明察,但我一定根据实情(裁决/处理)。

课堂小练

翻译下列句子,补充省略的成分,体会省略句特点。

1.老臣今者殊不欲食,乃自强步,日三四里。

2.及左公下厂狱,史朝夕狱门外。

课堂小练

翻译下列句子,补充省略的成分,体会省略句特点。

1.老臣今者殊不欲食,乃自强步,日三四里。

【解析】老臣今者殊不欲食,乃自强步,日(步)三四里。

谓语“步”在前一句出现了,承接前文,后一句的谓语就省略了。

【翻译】老臣(我)现在特别不想吃东西,自己却勉强走走,每天走上三四里。

2.及左公下厂狱,史朝夕狱门外。

【解析】及左公下厂狱,史朝夕(俟)狱门外。

分析“史朝夕狱门外”一句的句子成分,可发现句子缺少了谓语动词,根据句意补充“俟”。

【翻译】等到左公被送进东厂监狱,史可法早晚守在监狱的大门外边。

方法小结

翻译省略句的方法:结合上下文,看语境。

1.承前省略:看两句话中的主语是否是同一主语,如果是的话,那就证明后一句的主语被省略了。

2.蒙后省略:如果第一句话没有出现主语而解释不通的话,看它紧接着的下一句话。如果下一句话的主语出现了,那也就是上文省略的主语。

3.对话、自述省略:和上下文结合的特别紧密,一定要注意对话人,清楚是谁说的,对谁说的,谁回答的。

课后练习

1.下列句子中省略的成分与其他句不同的一项是( )

A.廉颇为赵将,( )伐齐,大破之。

B.( )每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还

C.公曰:“衣食所安,( )弗敢专也,必以分人。”

D.择其善者而从之,( )其不善者而改之

D

【解析】D省略了谓语,其他选项省略了主语。

文言句式

文言句式

判断句

倒装句

省略句

宾语前置

状语后置

定语后置

主谓倒置

常见文言文句式:

倒装句语法公式:

定语后置

状语后置

定语后置

宾语前置

被动句

(定语)主语+[状语]谓语+(定语)宾语

主谓倒置

判断句

1、“……者……也”式。主语后面用“者”表示停顿,在谓语后面用“也”表示判断。这是古汉语中表示判断的典型格式。

如:廉颇者,(是)赵之良将也。

魏公子无忌者,(是)魏昭王少子,而魏安嫠王异母弟也。

城北徐公,(是)齐国之美丽者也。

2、“……,……也”式。主语后面不用“者”表示停顿,只在谓语后面用“也”表示判断。这种判断句式中“也”同样不译,只在主谓语之间加“是”。

如:和氏璧,(是)天下所共传宝也。

张衡字平子,(是)南阳西鄂人也。

3、“……者,……”式。主语后面用“者”表示停顿,而谓语后面不用“也”。这种判断句式中的“者”也不译,只在主语和谓语之间加判断词“是”。

如:柳敬亭者,(是)扬之泰州人,本姓曹。

(《柳敬亭传》)

4、“……,……”式。“者”“也”都不用,译成现代汉语时,只须在主谓语之间加“是”字。

如:刘备,(是)天下枭雄。(《赤壁之战》)

秦,(是)形胜之国。

5、“……为……”式。用动词“为”表示判断。

如:人方(为)刀俎,我(为)鱼肉

(《鸿门宴》)

蔺相如,赵人也,(为)赵宦者令缪贤舍人。

6、用“乃、即、则、皆、必、悉”等副词表示肯定判断,用副词“非”表示否定判断。

如:今公子有急,此(乃)臣效命之秋也。

(《信陵君窃符救赵》)

臣(乃)市井鼓刀屠者……

此(则)岳阳楼之大观也。

所见(皆)死牛也。

是(非)君子之道。灭六国者,六国也,(非)秦也。

夺项王天下者,(必)沛公也。

文言判断句类型总结

1、句式标志:“……者……也”句、“者”“者也”句、“也”字句。

2、字词标志:用“为”“是”“乃”“则”“非”“匪”等表示判断。

3、无标志句

被动句

“于” 、“受......于......”表被动。

1.此非孟德之困于周郎者乎?

2.而君幸于赵王。

3.吾不能举全吴之地,十万之众,受制于人。

练习1:翻译下列句子,归纳句式特点

② “见” 、“见......于......”表被动。

1.臣诚恐见欺于王而负赵。

2.秦城恐不可得,徒见欺。

练习2:翻译下列句子,归纳句式特点

③ “为”、“为......所......”表被动。

1.身死人手,为天下笑。

2.赢闻如姬父为人所杀。

练习3:翻译下列句子,归纳句式特点

④介词“被”表被动。

1.曲罢曾教善才服,妆成每被秋娘妒。

2.舞榭歌台,风流总被雨打风吹去

练习4:翻译下列句子,归纳句式特点

⑤无标志的被动句。

1.戍卒叫,函谷举。

2.而刘夙婴疾病。

3. 人马烧溺死者甚众。

练习5:翻译下列句子,归纳句式特点

练习练习

下列文言句式中不是被动句的一项

A 而君幸于王 。

B 屈平既黜,其后秦欲伐齐。

C吴广素爱人,士卒多为用者。

D臣闻求木之长者,必固其根本。

DD

练习练习

下列文言句式中不是被动句的一项

A 不者,若属皆且为所虏。

B 信而见疑,忠而被谤。

C 臣诚恐见欺于王而负赵。

D 屈原至于江滨,披发行吟泽畔。

DD

1、用“者”或“也”表判断。

2、用副词“乃”“则”“即”“皆”等表判断。

3、用动词“为”“是”表判断。

4、用否定副词“非”、“莫”表示否定的判断。

5、直接判断

判断句类型小结

被动句常见的几种格式:

“于” 、“受......于......”表被动;

“见” 、“见......于......”表被动;

“为”、“为......所......”表被动;

介词“被”表被动;

无标志的被动句。

被动句类型小结

文言特殊句式之倒装句

返回

为了强调、突出某个词语而颠倒原有语序的句式叫作倒装句。

在倒装句中,颠倒了的成分可以恢复原位而句意基本不变,句法成分不变。文言文中就有很多倒装句,常见的形式有以下几种:

返回

一、主谓倒装句

二、宾语前置句

三、定语后置句

四、状语后置句

返回

(一)、主谓倒装句

主谓倒置也叫谓语前置或主语后置,古代汉语中谓语的位置与现代汉语是一样的,一般放在主语之后,但有时为了强调和突出谓语的意义,常常把谓语提到主语前面。

1、甚矣,汝之不惠!(《愚公移山》)

译文:“你太不聪明了”

2、安在?公子能急人之困。(《信陵君窃符救赵》)

译文:“公子能为别人困难而急的地方在哪里呢?”

3、贤哉回也!(《论语七则》)

译文:“颜回很贤德啊!”

4、宜乎,百姓之谓我爱也!(《齐桓晋文之事》)

译文:“百姓认为我舍不得是应该的啊!”

(二)宾语前置

1.疑问句中,疑问代词作宾语,放在谓语前。

常见疑问代词:何、安、谁、胡、恶、奚

如:大王来何操? 正常语序为:大王来操何?

2.否定句中,代词作宾语,放在谓语前。

如:古之人不余欺也。 正常语序为:古之人不欺余也。

3.介宾短语中,宾语放在介词前。

如:何以解忧? 正常语序为:以何解忧?

把宾语放在谓语动词前面,以示强调。有以下五种情况:

4.借助“之”或“是”把宾语提到谓语动词前。

如:句读之不知,惑之不解。正常语序为:不知句读,不解惑。

5.固定句式

①何……之有 如:何陋之有? 正常语序:有何陋

②唯(惟)……是…… 如:唯(惟)利是图 正常语序:惟图利

把宾语放在谓语动词前面,以示强调。有以下五种情况:

(二)宾语前置

1.疑问句中,疑问代词作宾语,宾语放在动词前。

在古代汉语里,使用频率高的疑问代词为“何”字,其他还有“安” “谁”“孰”“恶” “焉”“胡”“奚”“曷”等,它们作宾语时,也常放在谓语动词之前。

如:大王来何操? 正常语序为:大王来操何?

如:沛公安在 ? 正常语序为:沛公在安?

(二)宾语前置

2.否定句中,代词作宾语,宾语前置。

所谓否定句是表示否定的句子,即凡句中有否定词“不”“弗”“未”“非”“否”“毋” “无” “莫”,这种句子叫否定句。如果它的宾语是代词,一般放在谓语动词之前。

常见的代词:之、余、吾、已、自、汝、尔

如:“忌不自信”中的“自”就是前置的宾语。

正常语序:忌不信自

如:古之人不余欺也。 正常语序为:古之人不欺余也。

如:未之有也。 正常语序为:未有之也。

(二)宾语前置

3.介宾短语中的宾语前置

文言文中,常见的介词有“于”“以”“为”“与”“从”“自”“向”等,它们往往与后面的名词或名词短语结合,组成介词结构。介词宾语一般放在介词之后,有些情况会放在介词前。

①噫!微斯人,吾谁与归?(《岳阳楼记》)

②臣舍人相如止臣曰:“君何以知燕王?”(《赤壁之战》)

③问:"何以战?"(《曹刿论战》)

④余是以记之,盖叹郦元之简,而笑李渤之陋也。(《石钟山记)

4.借助“之”或“是”把宾语提到谓语动词前,以加重语气。“之”“是”不译。这种现象在古代汉语中并不多见。

如:1.句读之不知,惑之不解。(《师说》)

正常语序为:不知句读,不解惑。

2.惟兄嫂是依(《祭十二郎文》)

3.唯利是图

(三)定语后置

定语用来修饰名词,一般要放在中心词前。

定语后置:把定语放在中心词(名词)之后。

常见的定语后置有以下几种格式:

(三)定语后置句

类型 例句

群臣吏民能面刺寡人之过者,受上赏(《邹忌讽齐王纳谏》)

太子及宾客知其事者

马之千里者(《马说》)

居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君(《岳阳楼记》)

缙绅而能不易其志者(《五人墓碑记》)

中心词+后置定语+者

中心词+之+后置定语+者

中心词+之+后置定语

中心词+而+后置定语+者

按现代汉语习惯,介词结构应放在谓语动词前作状语,状语后置就是“以”和“于”组成的介词短语放在谓语之后。

如:躬耕于南阳,苟全性命于乱世。(《出师表》)

正常语序:于南阳躬耕,于乱世苟全性命

译为“在南阳亲自耕种,在乱世中苟且保全性命”。

如:如:为坛而盟,祭以尉首。(《陈涉世家》)

正确语序:以尉首祭

可译为“用将尉的头来祭祀”

(四)状语后置(介词结构后置)句

(四)状语后置(介词结构后置)句

类型 例句

动词+于+宾语 ①佚之狐言于郑伯曰(《烛之武退秦师》)

②青,取之于蓝(《劝学》)

……乎…… 君子博学而日参省乎己(《劝学》)

动词+以+宾语 蒙辞以军中多务(《孙权劝学》)

形容词+于+宾语 冰,水为之,而寒于水(《劝学》)

倒装句辨析 “2方法”

1.把握成分

一个结构复杂的单句,句子成分的排列顺序一般是:定语+主语中心语+状语+谓语中心语+补语+定语+宾语中心语。即:主语在前,谓语在后;谓语在前,宾语在后;修饰语在前,中心语在后;状语一般放在主谓之间。

2.重视语感

有些没有标志的特殊句式,我们可以边读原文边试着翻译一遍,如果感觉语意不顺,或者不合情理,就要特别留意。

【方法归纳】

针对练3.指出画线句子中的特殊句式,并将画线句翻译成现代汉语。

韩邦奇,字汝节,朝邑人。父绍宗,福建副使。邦奇登正德三年进士,除吏部主事,进员外郎。六年冬,京师地震,上疏陈时政阙失。忤旨,不报。会给事中孙祯等劾臣僚不职者,并及邦奇。吏部已议留,帝竟以前疏故,黜为平阳通判。迁浙江佥事,辖杭、严二府。宸濠令内竖假饭僧,聚千人于杭州天竺寺,邦奇立散遣之。其仪宾托进贡假道衢州,邦奇诘之曰:“入贡当沿江下,奚自假道?归语王,韩佥事不可诳也。”时中官在浙者凡四人,王堂为镇守,晁进督织造,崔珤主市舶,张玉管营造。爪牙四出,民不聊生。邦奇疏请禁止,又数裁抑堂。

(节选自《明史·韩邦奇传》)

(1)会给事中孙祯等劾臣僚不职者,并及邦奇。

句式特点:“臣僚不职者”,定语后置句,正常语序为“不职臣僚”。

译文:恰逢给事中孙祯等弹劾不称职的官吏,一并涉及韩邦奇。

(2)入贡当沿江下,奚自假道?归语王,韩佥事不可诳也。

句式特点:“奚自假道”,宾语前置句,正常语序为“自奚假道”。

译文:到京城进贡应当沿江而下,要从何处借道?你回去告诉宁王,我韩佥事是不可欺骗的。

[参考译文]

韩邦奇,字汝节,是朝邑人。父亲韩绍宗,福建副使。韩邦奇考中正德三年进士,被任命为吏部主事,后晋升员外郎。六年冬天,京师发生地震,韩邦奇上书指出当时政治上的过失。违背了皇帝的心意,皇帝未予答复。恰逢给事中孙祯等弹劾不称职的官吏,一并涉及韩邦奇。吏部已经商定留用韩邦奇,皇帝最终因为之前那篇奏疏的原因,把他贬为平阳通判。(后来)任浙江佥事,管理杭、严二府的事务。宁王朱宸濠派遣宦官假装给和尚施舍粥饭,在杭州天竺寺聚集了上千人,韩邦奇立即遣散了他们。朱宸濠的女婿假托进贡借道衢州,韩邦奇质问他说:“到京城进贡应当沿江而下,要从何处借道?你回去告诉宁王,我韩佥事是不可欺骗的。”当时在浙江的宦官共四个人,王堂为驻军防守,晁进督管织造,崔珤主理市舶,张玉掌管营造。他们的爪牙四处搜刮,百姓都无法生活下去了。韩邦奇上书请求对他们加以禁止,又多次遏制王堂。

针对练4.指出画线句子中的特殊句式,并将画线句翻译成现代汉语。

王悦,字众喜,京兆蓝田人也。少有气干,为州里所称。太祖初定关、陇,悦率募乡里从军,屡有战功。大统四年,东魏将侯景攻围洛阳,太祖赴援。悦又率乡里千余人,从军至洛阳。将战之夕,悦罄其行资,市牛飨战士。及战,悦所部尽力,斩获居多。十三年,侯景据河南来附,仍请兵为援。太祖先遣韦法保帅众助之。悦言于太祖曰:“侯景之于高欢,始则笃乡党之情,末乃定君臣之契。位居上将,职重台司,论其分义,有同鱼水。今欢始死,景便离贰,背德于高氏,岂肯尽节于朝廷。今若益之以势,援之以兵,恐朝廷贻笑将来也。”太祖纳之,乃遣赵士宪追法保,而景寻叛。

(选自《周书·王悦传》,有删节)

(1)今欢始死,景便离贰,背德于高氏,岂肯尽节于朝廷。

句式特点:“背德于高氏”,状语后置句,正常语序为“于高氏背德”;“岂肯尽节于朝廷”,状语后置句,正常语序为“岂肯于朝廷尽节”。

译文:如今高欢刚刚死去,侯景就离心怀有异志,对高氏背叛恩德,怎么愿意对朝廷尽节。

(2)今若益之以势,援之以兵,恐朝廷贻笑将来也。

句式特点:“今若益之以势”,状语后置句,正常语序为“今若以势益之”;“援之以兵”,状语后置句,正常语序为“以兵援之”。

译文:现今如果增加他的势力,用军队去援助他,恐怕朝廷也会被后来的人笑话。

[参考译文]

王悦,字众喜,是京兆蓝田人。年少就有气量才干,被同乡人称赞。周太祖刚刚平定关中和陇地,王悦就率领招募的同乡随军出征,多次建立战功。大统四年,东魏将领侯景围攻洛阳,周太祖前去救援。王悦又率领同乡一千多人,跟随军队到达洛阳。将要开战的前夕,王悦花光了自己出门所带的钱财,买牛来款待士兵。等到开战时,王悦所统率的部属全力作战,斩杀俘获的敌人占多数。大统十三年,侯景占据河南前来归附,仍请派军队作为援助。太祖先派遣韦法保率领军队援助他。

王悦向太祖进言说:“侯景对于高欢,开始时就有深厚的同乡之情,最后又确定了君王和臣子之间的意气相合。官位居于上将,职位重在台司。论及他们的情义,就如同鱼和水一样。如今高欢刚刚死去,侯景就离心怀有异志,对高氏背叛恩德,怎么愿意对朝廷尽节。现今如果增加他的势力,用军队去援助他,恐怕朝廷也会被后来的人笑话。”周太祖采纳了王悦的建议,于是派遣赵士宪追回韦法保,果然不久侯景就叛乱了。

[参考译文]

文言句式之省略句

省略句

文言文具有简洁、精炼的特点,在不影响语言表达的前提下,经常省略某词或某成分。

常见的有主语的省略、谓语的省略、宾语的省略和介词的省略。

方法点拨

一、省略主语:

主语的省略,文言文中最为常见。主要原因之一,是文言文的第三人称代词一般不独立作句子的主语,句子若是重复前边的词语又显啰嗦,这样省略主语的句子自然就多了。

方法点拨

例如:

木直中绳,輮以为轮,其曲中规。(木)虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也。(《劝学》)

(上句出现主语“木”,下句承接前面,省略了主语“木”。)

翻译:木材直得合乎墨线,用火烤把它变成车轮,它的弧度符合圆规。(木)即使又晒干了,也不再挺直,这是由于火烤使它变成这样的啊!

1.承前省:

(1)上下句都用同一主语,上句已经出现主语,下句的主语可省略。

方法点拨

例如:

居五日,桓侯体痛,使人索扁鹊,(扁鹊)已逃秦矣。(《扁鹊见蔡桓公》)

(上句的宾语是“扁鹊”,紧接下句的主语,所以下句的主语“扁鹊”省略了。)

翻译:过了五天,桓侯(蔡桓公)身体疼痛,派人去找扁鹊,(扁鹊)已经逃到秦国了。

1.承前省:

(2)上句的宾语,如果紧接下一句的主语,这时,后一句的主语可省略。

方法点拨

例如:

沛公谓张良曰:“(公)度我至军中,公乃入。” (《鸿门宴》)

(“度”前省略主语“公”可根据后一句“公乃入”推测出来)

翻译:(您)估计我到了咱们军营中,您再进去。

2.蒙后省:

主语在下句中也有出现,或主语所指的事物在下句中也有交待,这时上句中的主语可以省略。

方法点拨

例如:

孟子对曰:“王好战,请以战喻。……”(梁惠王)曰:“不可,直不百步耳,是亦走也。”(孟子)曰:“王如知此,则无望民之多于邻国也。”(《寡人之于国也》)

(对话人省略,可以根据上文“孟子对曰:‘王好战’”推断这是孟子与梁惠王的对话,再根据两人的说话顺序、谈话内容及特点等推断。)

翻译:(梁惠王)说:"不行。只不过没有跑上一百步罢了,那也是逃跑啊。"(孟子)说:"大王如果懂得这个道理,就不要指望自己的百姓比邻国多了。

3.对话省:

(1)对话中,对话人往往省略,这时要留心上下文,辨别是谁说的话。

方法点拨

例如:

樊哙曰:“今日之事如何?”良曰:“(今日之事)甚急!”(《鸿门宴》)

(“甚急”前省略主语“今日之事”,可以根据上文“今日之事如何”推测出来)

翻译:樊哙说:“今天的事情怎么样?”张良说:“今天的事情很危急。”

3.对话省:

(2)根据对话的情境,对话双方都明确所指,亦不会令读者产生歧义的内容作主语时,可以省略。

方法点拨

例如:

府吏长跪告:“伏惟启阿母,今若遣此妇,(吾)终老不复取!”(《孔雀东南飞》)

(这句话是府吏焦仲卿说的,也就是自述,因此省略的就是焦仲卿自己。)

翻译:府吏直身长跪回答:“恭恭敬敬哀求母亲,现在如果赶走这个媳妇,(我)到老也不会再娶妻!”

3.对话省:

(3)一个人自述或向别人陈述自己的事情时,因为主语是说话人自己,也常省略。

课堂小练

翻译下列句子,补充省略的成分,体会省略句特点。

1.永州之野产异蛇,黑质而白章;触草木,尽死;以啮人,无御之者。

2.其南陵,夏后皋之墓地;其北陵,文王之所辟风雨也,必死是间,余收尔骨焉。

3.庄暴见孟子,曰:“暴见于王,王语暴以好乐,暴未有以对也。”曰:“好乐何如 ”

孟子曰:"王之好乐甚,则齐国其庶几乎!"

他日,见于王曰:"王尝语庄子以好乐,有诸 "

课堂小练

翻译下列句子,补充省略的成分,体会省略句特点。

1.永州之野产异蛇,黑质而白章;触草木,尽死。

【解析】永州之野产异蛇,(异蛇)黑质而白章;(异蛇)触草木,(草木)尽死。

第一句话里提到“异蛇”,下一句就将“异蛇”这一主语省略了,并且和后一句是同一主语,所以“触草木”的主语也给省略了。但是“尽死”的主语就不是“异蛇”了,它紧跟上一句的宾语“草木”,所以紧接下一句的主语就是“草木”尽死。

【翻译】永州的野外出产一种奇特的蛇,(它有着)黑色的底子白色的花纹;如果这种蛇碰到草木,草木全都干枯而死。

课堂小练

翻译下列句子,补充省略的成分,体会省略句特点。

2.其南陵,夏后皋之墓地;其北陵,文王之所辟风雨也,必死是间,余收尔骨焉。

【解析】其南陵,夏后皋之墓地;其北陵,文王之所辟风雨也,(尔)必死是间,余收尔骨焉。

根据最后一句“余收尔骨焉”和“必死”可以推断出死的人是后文出现的“尔”。

【翻译】它的南峰是夏代天子姒皋的陵墓;那北面的山峰是周文王避过风雨的地方,(你)一定会死在这两座山之间的峡谷中,我准备到那里去收你的尸骨!

课堂小练

翻译下列句子,补充省略的成分,体会省略句特点。

3.庄暴见孟子,曰:“暴见于王,王语暴以好乐,暴未有以对也。”曰:“好乐何如 ” 孟子曰:“王之好乐甚,则齐国其庶几乎!” 他日,见于王曰:“王尝语庄子以好乐,有诸 ”

【解析】庄暴见孟子,(庄暴)曰:“暴见于王,王语暴以好乐,暴未有以对也。”(庄暴)曰:“好乐何如 ” 孟子曰:"王之好乐甚,则齐国其庶几乎!" 他日,(孟子)见于王曰:“王尝语庄子以好乐,有诸 ”

第一句“庄暴见孟子”后面的话都是庄暴说的,所以承接前文省略了;“他日,见于王曰”,因为前文出现了“孟子”,且对话中有“王尝语庄子以好乐”,他可以推断出来这是孟子所言。

【翻译】庄暴来见孟子,(他对孟子)说:"我被齐王召见,齐王把(他)爱好音乐的事告诉我,我没有什么话用可来回答。"(庄暴)又问:“爱好音乐,那怎么样呢 ”

孟子说:“如果齐王很喜欢音乐,那么齐国治理得大概很不错了吧。”

有一天,(孟子)被齐宣王接见,(孟子向宣王)说:"君王曾经把(您)爱好音乐的事告诉庄暴,有这回事吗 "

方法点拨

二、省略谓语:

谓语是句子最重要的部分,无论是古代还是现代,省略谓语的情况还是比较少的。不过在文言文中,省略谓语也不是非常个别的现象,尤其是并列的句子,如果一句用了某个动词,另一句同样的动词就可以省略。有时省略的谓语需要根据上下文补出,才能不影响意思的表达。

方法点拨

二、省略谓语:

例如:

1.一鼓作气,再(鼓)而衰,三(鼓)而竭。《曹刿论战》

(这三个句子结构相同,第一个句子里的动词是“鼓”,后两句中就没有出现,很明显将谓语动词“鼓”省略了)

翻译:第一次击鼓振作了勇气,第二次(击鼓)勇气低落,第三次(击鼓)勇气就消竭了。

方法点拨

二、省略谓语:

例如:

2.小大之狱,虽不能察,必以情(决/理)。《曹刿论战》

(翻译句子“必以情”发现句意不完整,分析句子成分可知句子缺了谓语动词,要补充谓语才能使句子通顺,语意完整。)

翻译:大大小小的诉讼案件,即使不能一一明察,但我一定根据实情(裁决/处理)。

课堂小练

翻译下列句子,补充省略的成分,体会省略句特点。

1.老臣今者殊不欲食,乃自强步,日三四里。

2.及左公下厂狱,史朝夕狱门外。

课堂小练

翻译下列句子,补充省略的成分,体会省略句特点。

1.老臣今者殊不欲食,乃自强步,日三四里。

【解析】老臣今者殊不欲食,乃自强步,日(步)三四里。

谓语“步”在前一句出现了,承接前文,后一句的谓语就省略了。

【翻译】老臣(我)现在特别不想吃东西,自己却勉强走走,每天走上三四里。

2.及左公下厂狱,史朝夕狱门外。

【解析】及左公下厂狱,史朝夕(俟)狱门外。

分析“史朝夕狱门外”一句的句子成分,可发现句子缺少了谓语动词,根据句意补充“俟”。

【翻译】等到左公被送进东厂监狱,史可法早晚守在监狱的大门外边。

方法小结

翻译省略句的方法:结合上下文,看语境。

1.承前省略:看两句话中的主语是否是同一主语,如果是的话,那就证明后一句的主语被省略了。

2.蒙后省略:如果第一句话没有出现主语而解释不通的话,看它紧接着的下一句话。如果下一句话的主语出现了,那也就是上文省略的主语。

3.对话、自述省略:和上下文结合的特别紧密,一定要注意对话人,清楚是谁说的,对谁说的,谁回答的。

课后练习

1.下列句子中省略的成分与其他句不同的一项是( )

A.廉颇为赵将,( )伐齐,大破之。

B.( )每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还

C.公曰:“衣食所安,( )弗敢专也,必以分人。”

D.择其善者而从之,( )其不善者而改之

D

【解析】D省略了谓语,其他选项省略了主语。

同课章节目录