第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁 2023-2024学年七年级历史上册精品教学课件(部编版)

文档属性

| 名称 | 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁 2023-2024学年七年级历史上册精品教学课件(部编版) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 78.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-11-22 21:12:39 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

中国古代史

初中历史·七年级上册

第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

时空观念:了解西晋的兴与亡的历程;了解北方游牧民族内迁的情况和北方十六国建立基史实。

01

史料实证、唯物史观:运用史料文献,了解西晋的治国方略,分析八王之乱的原因,知道其影响;认识这一时期民族交往交流交融的特点及意义。

02

家国情怀:认识到历史上各族人民在进一步交往中,加深了解,共同书写着中华民族的历史。

03

通过了解三国两晋南北朝时期的政权更迭和人口迁徙,认识这一时期民族交往交流交融的历史特点及其对中华民族发展的意义。

2022年课程标准

视频导入:刘禅乐不思蜀影视片段

目录

一

西晋的建立

二

八王之乱

三

北方游牧民族的内迁

一

西晋的建立

教学视频:曹魏时期司马氏专权

一

西晋的建立

01

背景:

①三国后期,魏国实力增强,吴蜀日益衰落;

②公元263年魏灭蜀,司马家族控制魏国大权。

司马懿 司马师 司马昭

时空观念

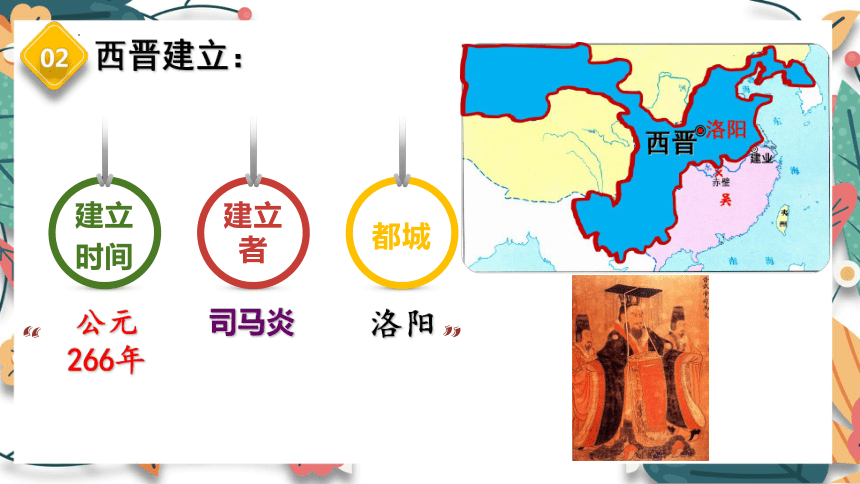

02

西晋建立:

建立时间

公元266年

建立者

都城

司马炎

洛阳

洛阳

西晋

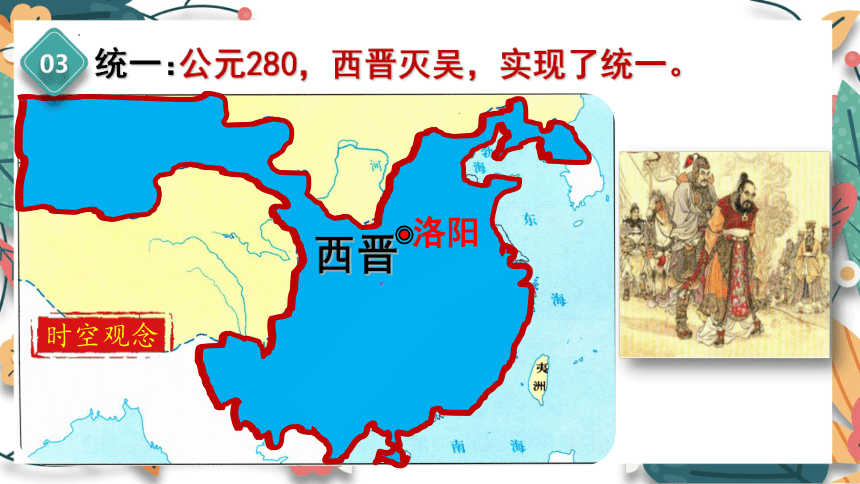

03

统一:

公元280,西晋灭吴,实现了统一。

时空观念

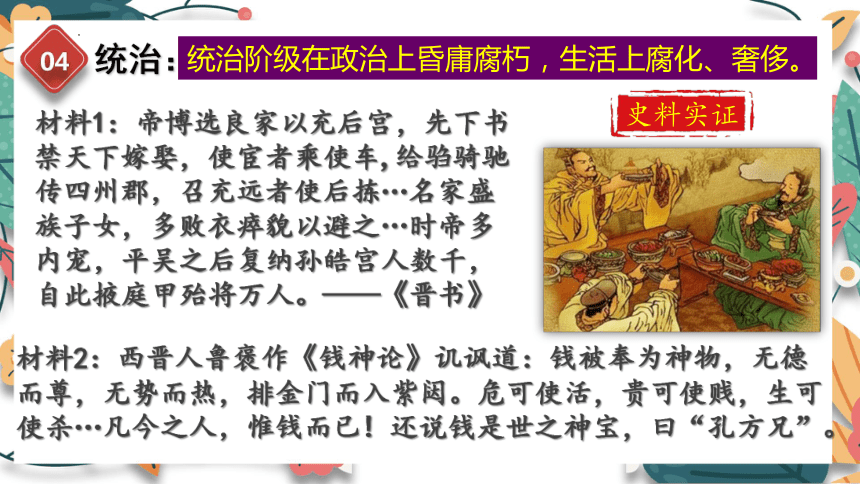

04

统治:

统治阶级在政治上昏庸腐朽,生活上腐化、奢侈。

材料1:帝博选良家以充后宫,先下书禁天下嫁娶,使宦者乘使车,给驺骑驰传四州郡,召充远者使后拣…名家盛族子女,多败衣瘁貌以避之…时帝多内宠,平吴之后复纳孙皓宫人数千,自此掖庭甲殆将万人。——《晋书》

材料2:西晋人鲁褒作《钱神论》讥讽道:钱被奉为神物,无德而尊,无势而热,排金门而入紫闼。危可使活,贵可使贱,生可使杀…凡今之人,惟钱而已! 还说钱是世之神宝,曰“孔方兄”。

史料实证

西晋时的贵族、富豪还用斗富的方式炫耀自己的财富。大臣石崇和国舅王恺斗富,王恺用麦糖洗锅,石崇就用白蜡当柴烧;王恺用紫色丝绸做成长 40 里的步障,石崇就用织锦做出更华丽的步障50里。

知识拓展

史料实证

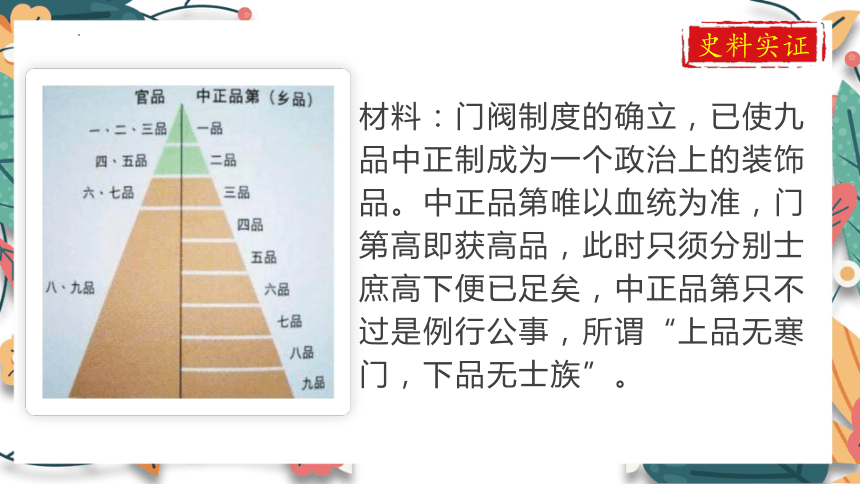

材料:门阀制度的确立,已使九品中正制成为一个政治上的装饰品。中正品第唯以血统为准,门第高即获高品,此时只须分别士庶高下便已足矣,中正品第只不过是例行公事,所谓“上品无寒门,下品无士族”。

史料实证

05

衰亡:

(1)

衰落:晋惠帝时发生八王之乱,西晋迅速走向衰落;

(2)

灭亡:公元316年,内迁的匈奴人灭掉西晋。

二

八王之乱

二

八王之乱

01

背景:

①分封同姓诸王,导致宗室诸王势力过大;

②晋惠帝昏庸无能。

晋惠帝司马衷

材料:司马衷在灾荒之年听闻百姓无饭可食,竟疑惑地问:“何不食肉糜?”这充分反映出他缺乏对民间疾苦的了解。

教学视频:西晋八王之乱

02

概况:

晋惠帝在位时,手握重兵的八个封王为了争夺中央政权,先后起兵,相互混战。

03

影响:

(1)

西晋从此走向衰落;

(2)

中原人口大量死亡与南迁,形成我国古代历史上第一次大规模的人口迁徙高潮。

北方民族迁往中原

中原人口迁往江南

促进了北方的民族大融合

促进了江南地区的开发

时空观念

永嘉之乱:西晋怀帝永嘉五年(311年),匈奴军队在刘渊之子刘聪率领下击败西晋京师洛阳的守军,攻陷洛阳并大肆抢掠杀戮,更俘掳晋怀帝等王公大臣的一场乱事,及后导致西晋于316年灭亡。

想一想:西晋政权的短命与实行诸王分封有什么关系?

西晋实行分封制,一定程度上拱卫了西晋王室,但是同时也埋下了诸侯王实力过大,威胁中央统治的隐患。诸侯王手中的政治、经济和军事权力较大,势力也日益壮大,为其叛乱提供了充分的条件。再加上西晋腐朽的社会状况和迟钝昏庸的晋惠帝,共同促成了八王之乱。

三

北方游牧民族的内迁

三

北方游牧民族的内迁

01

02

03

内迁时间:

东汉、魏、晋时期

民族:

匈奴、鲜卑、羯、氐、羌

概况:

①西北的氐族和羌族,由西向东迁入陕西关中;

②蒙古草原上的匈奴族和羯族,由北向南迁到山西一带;

③鲜卑族一部分迁到辽宁,一部分迁到陕西及河套地区。

04

建立政权:十六国

(2)

概况:

(1)

时期:4世纪初到5世纪前期

①北方主要的15个政权,连同西南成汉,总称“十六国”

②4世纪后期,氐族苻氏建立的前秦统一了黄河流域。

时空观念

教学视频:前秦兴衰

苻坚

王猛

苻坚具有较深的汉文化修养,继位后重用王猛,加强中央集权,劝课农桑,兴修水利,提倡儒学。国势强盛后,苻坚开始扫荡北方的割据政权,先后攻灭了前燕、前凉和鲜卑拓跋部所建的代国,统一了北方地区。他又大举进攻东晋,夺取益州。

时空观念

相关史实:擅长骑射的匈奴人,逐步由游牧转入农耕生活,发展了冶铁和制陶等手工业。山西南部的羯人,大部分从事农耕,善于织布,喜欢穿青绛色的衣服。内迁各族领袖,大都仰慕中原文化。内迁各族的文化习俗,也影响了汉族。西晋时,洛阳贵族官僚,争用胡床、方凳等西北各族的家具。各族杂居地区的汉人,也学习经营畜牧业。

史料实证

课后练习

1.“八王之乱的十六年中,参战诸王多相继败亡,人民被杀售者众多,社会经济严重破坏,西晋的力量消耗殆尽,隐伏着的阶级矛盾、民族矛盾爆发。北方游牧民族内迁、西晋灭亡,八王之乱是其重要原因。”材料强调八王之乱的( )

A.背景 B.过程 C.措施 D.影响

【答案】D 【详解】由题干“八王之乱的十六年中,参战诸王多相继败亡,人民被杀售者众多,社会经济严重破坏,西晋的力量消耗殆尽,隐伏着的阶级矛盾、民族矛盾爆发。北方游牧民族内迁、西晋灭亡,八王之乱是其重要原因。”并结合所学可知,八王之乱对社会造成巨大灾难,西晋从此衰落。中原人口大量死亡,幸存者纷纷逃离,形成我国古代历史上第一次大规模的人口迁徙高潮,材料强调的是八王之乱的影响,D项正确;题干强调的是八王之乱的影响不是背景,排除A项;题干没有涉及八王之乱的过程,排除B项;措施和题干无关,排除C项。故选D项。

课后练习

2.魏晋以来,内迁的各族人民与当地汉人错居杂处,过着定居生活,他们向汉族人民学习农业技艺,从事农业生产,而汉族人民接受北方各民族的食物、服装、用具等。这说明当时我国北方( )

A.进行政治改革 B.出现民族交融

C.经济高度繁荣 D.社会安定祥和

【答案】B 【详解】材料信息体现了,魏晋以来汉族和少数民族相互交流和学习,这是民族交融的体现,B项正确;材料体现不出政治改革,排除A项;经济高度繁荣不符合魏晋的特征,排除C项;魏晋时期社会动荡,D项错误。故选B项。

课后练习

3.长沙走马楼发掘的古井群中,出土了三国吴简14万余片。从其记载的户籍、书信等信息中发现,当时吏民姓名中使用“客”“思”(“客”外来者的意思,“思”思念的意思)两字作名字的比例很大。针对这种现象,最合理的解释是( )

A.这两个字寓意吉祥 B.少数民族迁居中原,学习汉族文化

C.受外来的佛教影响 D.中原人口迁居湖南思念北方家乡

【答案】D 【详解】根据题干信息“当时吏民姓名中使用‘客’‘思’(‘客外来者的意思,‘思’思念的意思)两字作名字的比例很大”,可知,当时湖南长沙有很多外地人口,也就是中原人口迁居湖南,客籍成分增加,结合所学知识可知,针对这种现象,最合理的解释是中原人口迁居湖南思念北方家乡,D项正确;材料无法体现“客”“恩”寓意吉祥,排除A项;少数民族学习汉族文化,题干内容没有涉及,题干内容体现的是“当时吏民姓名中使用‘客’‘思’(‘客外来者的意思,‘思’思念的意思)两字作名字的比例很大”,排除B项;受佛教影响,题干内容没有体现,题干内容体现的是“当时吏民姓名中使用‘客’‘思’(客外来者的意思,思是思念的意思)两字作名字的比例很大”,排除C项。故选D项。

课后练习

4.十六国时期,氐族贵族深受汉族文明影响,皇帝苻坚汉文化修养很高。他任用汉人王猛为相,锐意改革;还大力提倡儒学:“行礼于辟雍,祀先师孔子”,前秦政权出现“英儒毕集”局面。苻坚的作法( )

A.改革了官员选拔制度 B.实现了国家的统一

C.完善了儒家思想体系 D.有利于民族间融合

【答案】D 【详解】根据所学知识,苻坚汉文化修养很高,任用汉人王猛为丞相,锐意改革,提倡儒学,整顿吏治,加强集权,那时前秦境内胡汉之间的对立和矛盾有所缓和,D项正确;材料不能反映官员选拔,排除A项;材料没有体现实现了国家的统一,排除B项;儒家思想体系完善于三国两晋南北朝的“纳礼入律”,完成于到唐朝的“礼法合一”,排除C项。故选D项。

谢 谢!

中国古代史

初中历史·七年级上册

第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

时空观念:了解西晋的兴与亡的历程;了解北方游牧民族内迁的情况和北方十六国建立基史实。

01

史料实证、唯物史观:运用史料文献,了解西晋的治国方略,分析八王之乱的原因,知道其影响;认识这一时期民族交往交流交融的特点及意义。

02

家国情怀:认识到历史上各族人民在进一步交往中,加深了解,共同书写着中华民族的历史。

03

通过了解三国两晋南北朝时期的政权更迭和人口迁徙,认识这一时期民族交往交流交融的历史特点及其对中华民族发展的意义。

2022年课程标准

视频导入:刘禅乐不思蜀影视片段

目录

一

西晋的建立

二

八王之乱

三

北方游牧民族的内迁

一

西晋的建立

教学视频:曹魏时期司马氏专权

一

西晋的建立

01

背景:

①三国后期,魏国实力增强,吴蜀日益衰落;

②公元263年魏灭蜀,司马家族控制魏国大权。

司马懿 司马师 司马昭

时空观念

02

西晋建立:

建立时间

公元266年

建立者

都城

司马炎

洛阳

洛阳

西晋

03

统一:

公元280,西晋灭吴,实现了统一。

时空观念

04

统治:

统治阶级在政治上昏庸腐朽,生活上腐化、奢侈。

材料1:帝博选良家以充后宫,先下书禁天下嫁娶,使宦者乘使车,给驺骑驰传四州郡,召充远者使后拣…名家盛族子女,多败衣瘁貌以避之…时帝多内宠,平吴之后复纳孙皓宫人数千,自此掖庭甲殆将万人。——《晋书》

材料2:西晋人鲁褒作《钱神论》讥讽道:钱被奉为神物,无德而尊,无势而热,排金门而入紫闼。危可使活,贵可使贱,生可使杀…凡今之人,惟钱而已! 还说钱是世之神宝,曰“孔方兄”。

史料实证

西晋时的贵族、富豪还用斗富的方式炫耀自己的财富。大臣石崇和国舅王恺斗富,王恺用麦糖洗锅,石崇就用白蜡当柴烧;王恺用紫色丝绸做成长 40 里的步障,石崇就用织锦做出更华丽的步障50里。

知识拓展

史料实证

材料:门阀制度的确立,已使九品中正制成为一个政治上的装饰品。中正品第唯以血统为准,门第高即获高品,此时只须分别士庶高下便已足矣,中正品第只不过是例行公事,所谓“上品无寒门,下品无士族”。

史料实证

05

衰亡:

(1)

衰落:晋惠帝时发生八王之乱,西晋迅速走向衰落;

(2)

灭亡:公元316年,内迁的匈奴人灭掉西晋。

二

八王之乱

二

八王之乱

01

背景:

①分封同姓诸王,导致宗室诸王势力过大;

②晋惠帝昏庸无能。

晋惠帝司马衷

材料:司马衷在灾荒之年听闻百姓无饭可食,竟疑惑地问:“何不食肉糜?”这充分反映出他缺乏对民间疾苦的了解。

教学视频:西晋八王之乱

02

概况:

晋惠帝在位时,手握重兵的八个封王为了争夺中央政权,先后起兵,相互混战。

03

影响:

(1)

西晋从此走向衰落;

(2)

中原人口大量死亡与南迁,形成我国古代历史上第一次大规模的人口迁徙高潮。

北方民族迁往中原

中原人口迁往江南

促进了北方的民族大融合

促进了江南地区的开发

时空观念

永嘉之乱:西晋怀帝永嘉五年(311年),匈奴军队在刘渊之子刘聪率领下击败西晋京师洛阳的守军,攻陷洛阳并大肆抢掠杀戮,更俘掳晋怀帝等王公大臣的一场乱事,及后导致西晋于316年灭亡。

想一想:西晋政权的短命与实行诸王分封有什么关系?

西晋实行分封制,一定程度上拱卫了西晋王室,但是同时也埋下了诸侯王实力过大,威胁中央统治的隐患。诸侯王手中的政治、经济和军事权力较大,势力也日益壮大,为其叛乱提供了充分的条件。再加上西晋腐朽的社会状况和迟钝昏庸的晋惠帝,共同促成了八王之乱。

三

北方游牧民族的内迁

三

北方游牧民族的内迁

01

02

03

内迁时间:

东汉、魏、晋时期

民族:

匈奴、鲜卑、羯、氐、羌

概况:

①西北的氐族和羌族,由西向东迁入陕西关中;

②蒙古草原上的匈奴族和羯族,由北向南迁到山西一带;

③鲜卑族一部分迁到辽宁,一部分迁到陕西及河套地区。

04

建立政权:十六国

(2)

概况:

(1)

时期:4世纪初到5世纪前期

①北方主要的15个政权,连同西南成汉,总称“十六国”

②4世纪后期,氐族苻氏建立的前秦统一了黄河流域。

时空观念

教学视频:前秦兴衰

苻坚

王猛

苻坚具有较深的汉文化修养,继位后重用王猛,加强中央集权,劝课农桑,兴修水利,提倡儒学。国势强盛后,苻坚开始扫荡北方的割据政权,先后攻灭了前燕、前凉和鲜卑拓跋部所建的代国,统一了北方地区。他又大举进攻东晋,夺取益州。

时空观念

相关史实:擅长骑射的匈奴人,逐步由游牧转入农耕生活,发展了冶铁和制陶等手工业。山西南部的羯人,大部分从事农耕,善于织布,喜欢穿青绛色的衣服。内迁各族领袖,大都仰慕中原文化。内迁各族的文化习俗,也影响了汉族。西晋时,洛阳贵族官僚,争用胡床、方凳等西北各族的家具。各族杂居地区的汉人,也学习经营畜牧业。

史料实证

课后练习

1.“八王之乱的十六年中,参战诸王多相继败亡,人民被杀售者众多,社会经济严重破坏,西晋的力量消耗殆尽,隐伏着的阶级矛盾、民族矛盾爆发。北方游牧民族内迁、西晋灭亡,八王之乱是其重要原因。”材料强调八王之乱的( )

A.背景 B.过程 C.措施 D.影响

【答案】D 【详解】由题干“八王之乱的十六年中,参战诸王多相继败亡,人民被杀售者众多,社会经济严重破坏,西晋的力量消耗殆尽,隐伏着的阶级矛盾、民族矛盾爆发。北方游牧民族内迁、西晋灭亡,八王之乱是其重要原因。”并结合所学可知,八王之乱对社会造成巨大灾难,西晋从此衰落。中原人口大量死亡,幸存者纷纷逃离,形成我国古代历史上第一次大规模的人口迁徙高潮,材料强调的是八王之乱的影响,D项正确;题干强调的是八王之乱的影响不是背景,排除A项;题干没有涉及八王之乱的过程,排除B项;措施和题干无关,排除C项。故选D项。

课后练习

2.魏晋以来,内迁的各族人民与当地汉人错居杂处,过着定居生活,他们向汉族人民学习农业技艺,从事农业生产,而汉族人民接受北方各民族的食物、服装、用具等。这说明当时我国北方( )

A.进行政治改革 B.出现民族交融

C.经济高度繁荣 D.社会安定祥和

【答案】B 【详解】材料信息体现了,魏晋以来汉族和少数民族相互交流和学习,这是民族交融的体现,B项正确;材料体现不出政治改革,排除A项;经济高度繁荣不符合魏晋的特征,排除C项;魏晋时期社会动荡,D项错误。故选B项。

课后练习

3.长沙走马楼发掘的古井群中,出土了三国吴简14万余片。从其记载的户籍、书信等信息中发现,当时吏民姓名中使用“客”“思”(“客”外来者的意思,“思”思念的意思)两字作名字的比例很大。针对这种现象,最合理的解释是( )

A.这两个字寓意吉祥 B.少数民族迁居中原,学习汉族文化

C.受外来的佛教影响 D.中原人口迁居湖南思念北方家乡

【答案】D 【详解】根据题干信息“当时吏民姓名中使用‘客’‘思’(‘客外来者的意思,‘思’思念的意思)两字作名字的比例很大”,可知,当时湖南长沙有很多外地人口,也就是中原人口迁居湖南,客籍成分增加,结合所学知识可知,针对这种现象,最合理的解释是中原人口迁居湖南思念北方家乡,D项正确;材料无法体现“客”“恩”寓意吉祥,排除A项;少数民族学习汉族文化,题干内容没有涉及,题干内容体现的是“当时吏民姓名中使用‘客’‘思’(‘客外来者的意思,‘思’思念的意思)两字作名字的比例很大”,排除B项;受佛教影响,题干内容没有体现,题干内容体现的是“当时吏民姓名中使用‘客’‘思’(客外来者的意思,思是思念的意思)两字作名字的比例很大”,排除C项。故选D项。

课后练习

4.十六国时期,氐族贵族深受汉族文明影响,皇帝苻坚汉文化修养很高。他任用汉人王猛为相,锐意改革;还大力提倡儒学:“行礼于辟雍,祀先师孔子”,前秦政权出现“英儒毕集”局面。苻坚的作法( )

A.改革了官员选拔制度 B.实现了国家的统一

C.完善了儒家思想体系 D.有利于民族间融合

【答案】D 【详解】根据所学知识,苻坚汉文化修养很高,任用汉人王猛为丞相,锐意改革,提倡儒学,整顿吏治,加强集权,那时前秦境内胡汉之间的对立和矛盾有所缓和,D项正确;材料不能反映官员选拔,排除A项;材料没有体现实现了国家的统一,排除B项;儒家思想体系完善于三国两晋南北朝的“纳礼入律”,完成于到唐朝的“礼法合一”,排除C项。故选D项。

谢 谢!

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史