2024届高考必背补充教材篇目指导课件(共57张PPT)

文档属性

| 名称 | 2024届高考必背补充教材篇目指导课件(共57张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 9.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-11-23 06:15:14 | ||

图片预览

文档简介

(共57张PPT)

2024高考备考第一轮复习

名篇名句默写

补充教材篇目讲练

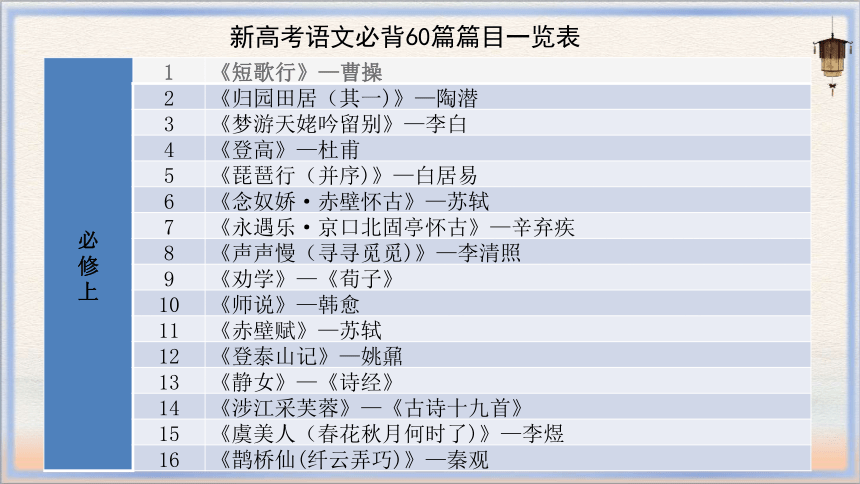

新高考语文必背60篇篇目一览表

必 修 上 1 《短歌行》—曹操

2 《归园田居(其一)》—陶潜

3 《梦游天姥吟留别》—李白

4 《登高》—杜甫

5 《琵琶行(并序)》—白居易

6 《念奴娇·赤壁怀古》—苏轼

7 《永遇乐·京口北固亭怀古》—辛弃疾

8 《声声慢(寻寻觅觅)》—李清照

9 《劝学》—《荀子》

10 《师说》—韩愈

11 《赤壁赋》—苏轼

12 《登泰山记》—姚鼐

13 《静女》—《诗经》

14 《涉江采芙蓉》—《古诗十九首》

15 《虞美人(春花秋月何时了)》—李煜

16 《鹊桥仙(纤云弄巧)》—秦观

必 修 下 1 《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》—《论语》

2 《谏太宗十思疏》—魏征

3 《答司马谏议书》—王安石

4 《阿房宫赋》—杜牧

5 《六国论》—苏洵

6 《登岳阳楼》—杜甫

7 《桂枝香·金陵怀古》—王安石

8 《念奴娇·过洞庭》—张孝祥

选 必 上 1 《<论语>十二章》—《论语》

2 《无衣》—《诗经》

3 《春江花月夜》—张若虚

4 《将进酒》—李白

5 《江城子·乙卯日夜记梦》—苏轼

选 必 中 1 《屈原列传(屈平疾……争光也)》—司马迁

2 《过秦论(上)》—贾谊

3 《五代史伶官传序》—欧阳修

4 《燕歌行》—高适

5 《李凭箜篌引》—李贺

6 《锦瑟》—李商隐

7 《书愤》—陆游

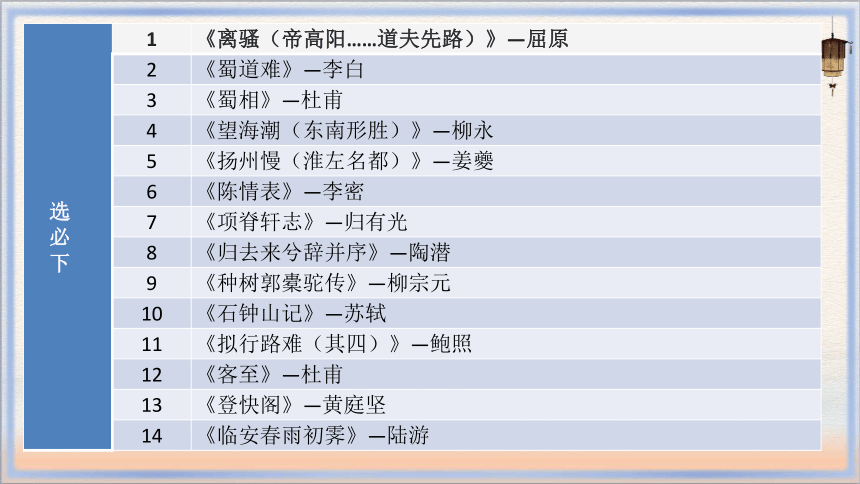

选 必 下 1 《离骚(帝高阳……道夫先路)》—屈原

2 《蜀道难》—李白

3 《蜀相》—杜甫

4 《望海潮(东南形胜)》—柳永

5 《扬州慢(淮左名都)》—姜夔

6 《陈情表》—李密

7 《项脊轩志》—归有光

8 《归去来兮辞并序》—陶潜

9 《种树郭橐驼传》—柳宗元

10 《石钟山记》—苏轼

11 《拟行路难(其四)》—鲍照

12 《客至》—杜甫

13 《登快阁》—黄庭坚

14 《临安春雨初霁》—陆游

教 材 外 1 《报任安书(古者富贵……俗人言也)》— 司马迁

2 《礼运(大道之行……是谓大同)》—《礼记》

3 《山居秋暝 》—王维

4 《菩萨蛮(小山重叠金明灭)》—温庭筠

5 《苏幕遮(燎沉香)》—周邦彦

6 《菩萨蛮·书江西造口壁》—辛弃疾

7 《青玉案·元夕》—辛弃疾

8 《贺新郎(国脉微如缕)》—刘克庄

9 《长亭送别(【正宫】【端正好】)》—王实甫

10 《朝天子·咏喇叭》—王磐

【题目解说】

报,答复,回信;书,即“书信”,古代文体。

【文章脉络】

(一)第1段:说明任安来信的内容,就答复迟表示歉意。

(二)第2、3段:申述自己遭受极辱而不自杀的原因。

(三)第4、5段:进一步说明自己受腐刑后隐忍苟活的原因,是为了完成《史记》。

(四)第6段:再次表达自己沉痛羞辱的愤懑心情,点明自己有负嘱托的原因。

报任安书 司马迁

【第4段】

古者富贵而名摩灭,不可胜记,唯倜傥非常之人称焉。盖文王拘而演《周易》;仲尼厄而作《春秋》;屈原放逐,乃赋《离骚》;左丘失明,厥有《国语》;孙子膑脚,《兵法》修列;不韦迁蜀,世传《吕览》;韩非囚秦,《说难》《孤愤》;《诗》三百篇,大底圣贤发愤之所为作也。此人皆意有所郁结,不得通其道,故述往事,思来者。乃如左丘无目,孙子断足,终不可用,退而论书策,以舒其愤,思垂空文以自见。

诵读片断

非常之人才能忍辱负重,完成不朽之作,体现最大的人生价值。

【第5段】

仆窃不逊,近自托于无能之辞,网罗天下放失旧闻,略考其行事,综其终始,稽其成败兴坏之纪。上计轩辕,下至于兹,为十表、本纪十二、书八章、世家三十、列传七十,凡百三十篇。亦欲以究天人之际,通古今之变,成一家之言。草创未就,会遭此祸,惜其不成,是以就极刑而无愠色。仆诚以著此书,藏之名山,传之其人,通邑大都,则仆偿前辱之责,虽万被戮,岂有悔哉!然此可为智者道,难为俗人言也。

诵读片断

仿效古之贤人,受刑而无愠色,完成《史记》,以偿前辱之债。

古时候,富贵而湮没不闻的人数不胜数,多得数不清,只有那些不为世俗所拘的卓异之士才能见称于后世。西伯姬昌被拘禁而扩写《周易》;孔子受困窘而作《春秋》;屈原被放逐,才写了《离骚》;左丘明失去视力,才有《国语》。孙膑被截去膝盖骨,《兵法》才撰写出来;吕不韦被贬谪蜀地,后世才能流传《吕氏春秋》;韩非被囚禁在秦国,写出《说难》、《孤愤》;《诗》三百篇,大都是一些圣贤们抒发愤懑而写作的。这些都是人们感情有压抑郁结不解的地方,不能实现其理想,所以记述过去的事迹,让将来的人了解他的志向。就像左丘明没有了视力,孙膑断了双脚,终生不能被人重用,便退隐著书立说来抒发他们的怨愤,想到活下来从事著作来表现自己的思想。

我私下里也自不量力,近来用我那不高明的文辞,收集天下散失的历史传闻,粗略地考订其事实,综述其事实的本末,推究其成败盛衰的道理,上自黄帝,下至于当今,写成十篇表,十二篇本纪,八篇书,三十篇世家,七十篇列传,一共一百三十篇,也是想探求天道与人事之间的关系,贯通古往今来变化的脉络,成为一家之言。刚开始草创还没有完毕,恰恰遭遇到这场灾祸,我痛惜这部书不能完成,因此便接受了最残酷的刑罚而不敢有怒色。我现在真正的写完了这部书,打算把它藏进名山,传给可传的人,再让它流传进都市之中,那么,我便抵偿了以前所受的侮辱,即便是让我千次万次地被侮辱,又有什么后悔的呢!然而这些话只能对智者去说,却很难向世俗之人讲清楚啊!

【题目解说】

礼运(《礼记》)

孔子曰:“大道之行也,与三代之英,丘未之逮也,而有志焉。大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦(mù)。故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,鳏(guān)寡、孤独、废疾者皆有所养,男有分,女有归。货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭。是谓大同。”

孔子说:“大道的实行,和夏商周三代的精英,我都没能赶上,但仍然对它们心向往之。在大道施行的时候,天下是人们所共有的,把品德高尚的人、能干的人选拔出来,讲求诚信,培养和睦气氛。所以人不只是敬爱自己的父母,不只是疼爱自己的子女,要使老年人能终其天年,青壮年能为社会效力,幼童能顺利地成长,使老而无妻的人、老而无夫的人、幼年丧父的孩子、老而无子的人、残疾人都能得到供养。男子有职务,女子有归宿。反对把财物弃置于地的浪费行为,但并非据为己有;人们都愿意为公众之事竭尽全力,而不一定为自己谋私利。因此奸邪之谋不会发生,盗窃、造反和害人的事情不发生。所以大门都不用关上了,这叫做理想社会。”

“大同”社会的基本特征和“天下为公”的理想社会模式。

【情境默写精练】

1.《礼运》(大道之行也)中,与“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”意思相同的句子是“________________________________________”。

2.《礼运》(大道之行也)中,体现人才得到重用,社会成员间和睦相处的句子是“______________________”。

3.《礼运》(大道之行也)中,体现“大同”社会老人、青年、孩子都能得到关爱的句子是“____________________________________”。

4.《礼运》(大道之行也)中,体现“大同”社会即使是老弱病残都能得到关爱的句子是“________________________________”。

5.《礼运》(大道之行也)中,体现“大同”社会人人都能安居乐业的句子是“________________”。

故人不独亲其亲,不独子其子

选贤与能,讲信修睦

使老有所终,壮有所用,幼有所长

鳏寡孤独废疾者皆有所养

男有分,女有归

6.《礼运》(大道之行也)中,体现“大同”社会人人都珍惜劳动成果,却毫无自私自利之心,物尽其用的句子是“__________,_______”。

7.《礼运》(大道之行也)中,体现“大同”社会人们毫无自私自利之心,把共同劳动看作分享快乐,人尽其力的句子是“_______,______”。

8.《礼运》(大道之行也)中,与“夜不闭户”意思相同的句子是“____ ______”。

9.《礼运》(大道之行也)中与“路不拾遗,夜不闭户”意思相同的句子是“____________________________________________________”。

货恶其弃于地也,不必藏于己

力恶其不出于身也,不必为己

故外户而不闭

是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭

10.《礼运》中总括全文的纲领句是“______________,___________,_______________,_________________”。

11.《礼运》中最能够体现全社会的关爱这一特征的句子是“______”。

12.《礼运》中作者所描绘的大同社会的景象是“____,___,___”。

13.《礼运》中能表现人人都安居乐业的语句是“______,______”。

14. 《礼运》中与“老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼”表意相近的语句:“____________________,____________________。”

大道之行也 天下为公 选贤与能 讲信修睦

鳏寡孤独废疾者皆有所养

是故谋闭而不兴 盗窃乱贼而不作 故外户而不闭

男有分 女有归

故人不独亲其亲 不独子其子

应用链接·2019年高考江苏卷作文试题

根据以下材料,选取角度,自拟题目,写一篇不少于 800 字的文章;除诗歌外,文体自选。

物各有性,水至淡,盐得味。水加水还是水,盐加盐还是盐。酸甜苦辣咸,五味调和,共存相生,百味纷呈。物如此,事犹是,人亦然。

美美与共,天下大同

近来,鼓吹“文明对抗”“文明冲突”的论调又开始在世界上一些地方沉渣泛起。鼓吹 “文明冲突”者,是以为自身文明凌驾于其他文明之上,臆想这用自己的文明改造和同化其 他文明。然而,这种排他性、对抗性思维是灾难性的,历史上诸多宗教战争、种族屠杀,当 今许多战乱和冲突的背后,都有“文明冲突论”的影子。那么在文化上,我们该如何平衡? 我想,这需要遵循“各美其美,美人之美,美美与共,天下大同”的原则。

首先要懂得正确欣赏自己民族的文化。水加水还是水,盐加盐还是盐,每个民族的文化 都有其特性。国学之所以可贵,是因为它质地纯美,它和人性是从同一块布料上裁剪下来的, “仁义礼智信温良恭俭让忠孝勇忠廉”无不彰显着一个民族的气节。 但要做到“各美其美、美人之美”,不仅要会欣赏本民族的文化,还要发自内心地欣赏 其他民族文化。以一种客观的态度和包容的心去赞美其他民族文化,做到不以本民族文化的 标准去评判其他民族文化的“优劣”,断定什么是“糟粕”,什么是“精华”。

文明的发展,深植于各自独特的历史传承和文化土壤,只有姹紫嫣红之别,绝无高低优 劣之分;而文明的进步,则源于人们对“美的结晶”的追求。 纵观现实,要想实现“美美与共,天下大同”,首要条件是保持平和、谦逊的心态,就 是中国古人所谓的“君子之风”。巴黎的孔子学院有一年开新年晚会,结果只有很少的法国 学生参加,老师询问原因,法国学生说:“你们晚会的主题成了‘我爱中国”,这不是带有 强制色彩吗?”

由此看来,中华文化的“走出去”应该以一种谦和的姿态,来让西方感受中 国文化对人格的塑造力。 其次是要时刻牢记文化共存与融合的重要意义。狂妄自大的民族不懂得共存,他们只会 穷兵黩武,贪婪和傲慢遮蔽了他们的双眼;闭关自守的民族不懂得共存,他们只会坐井观天, 浅陋和愚昧妨碍了他们的进取。开放包容、互学互鉴,才能取长补短,保持自身文化旺盛的 生命活力。

一边是“文明冲突”的思想逆流,一边是推进文明交流融合的真诚努力;一边是唯我独 尊的傲慢与偏见,一边是天下大同的兼容并蓄。谁在为世界的美美与共而努力,谁在阻碍世 界的和平繁荣,答案不言自明。

(58分)

【作者介绍】

周邦彦(1057-1121):字美成,号清真居士。北宋词人,妙解音律,善于作词,羁旅愁思是他词作的重要题材,咏物也是周词的主要题材,周邦彦是继柳永之后北宋最有影响力的婉约派词人。周词语言富丽精工,音调和谐,讲究格律,被称为“词中老杜”,“词家之冠”。技法上成为婉约词的集大成者。

周邦彦的词以富艳精工著称,但这首《苏幕遮》“清水出芙蓉,天然去雕饰”,清新自然。

苏幕遮

周邦彦

苏幕遮

周邦彦

燎沉香,消溽暑。鸟雀呼晴,侵晓窥檐语。叶上初阳干宿雨,水面清圆,一一风荷举。

故乡遥,何日去?家住吴门,久作长安旅。五月渔郎相忆否?小楫轻舟,梦入芙蓉浦。

燃烧起沉香木,驱除潮湿的暑气。清晨,鸟雀们把头伸在屋檐边吱吱喳喳地叫着,预示着天气转晴。刚升起的太阳晒干了残留在荷叶上昨夜的雨水。水面上一张张清润圆正的荷叶在晨风里摇摇摆摆挺立着。

我不禁想起了家乡,那是多么遥远,何时才能回去?故乡在吴门,我却长期在长安旅居。在撩人情思的五月,不知故乡的渔郎是否还记得我?我梦见自己划着桨,乘着船,在开满荷花的河汊中穿行。

【译文】

rù

liáo

qīn

苏幕遮

周邦彦

燎沉香,消溽暑。鸟雀呼晴,侵晓窥檐语。叶上初阳干宿雨,水面清圆,一一风荷举。

故乡遥,何日去?家住吴门,久作长安旅。五月渔郎相忆否?小楫轻舟,梦入芙蓉浦。

沉香、鸟雀、初阳、荷叶、水面、荷花

【意象】

【画面】

燎香消暑、鸟雀呼晴、风荷摇曳

【手法】

嗅觉、听觉、视觉

拟人:呼、窥

以动衬静:呼、语

上片分析

上片写景,有静有动。

【鉴赏练习】

王国维曾称道:“美成《 苏幕遮 》词,‘叶上初阳干宿雨,水面清圆,一一风荷举’此真能得荷之神理者。”试分析“荷之神理”体现在哪里。

答:①此三句描写荷花的神态,精炼传神:池塘中清圆的荷叶上残留着昨夜的雨珠,在红艳的初阳照射下渐渐地晒干了。一阵清风吹来,亭亭玉立的荷叶随风飘动。②“一一”把荷叶在水面上错落有致、疏密相间、高低起伏的层次感刻画得惟妙惟肖。③“风”字赋予动态美,把微风吹过荷塘,荷叶妩媚、娇羞的姿态不动声色地勾勒出来。④“举”字写出了荷花亭亭玉立的姿态,把荷茎修长挺立的精气神表现得淋漓尽致。

苏幕遮

周邦彦

燎沉香,消溽暑。鸟雀呼晴,侵晓窥檐语。叶上初阳干宿雨,水面清圆,一一风荷举。

故乡遥,何日去?家住吴门,久作长安旅。五月渔郎相忆否?小楫轻舟,梦入芙蓉浦。

久:“久”字体现了作者对飘泊生活、仕途生活的厌倦。

旅:旅居,客居之意。旅居外地,远离家乡,缺少一种归属感。

【炼字】

【手法】

直抒胸臆

借代:吴门借指故乡,长安借指都城汴京

对写、虚写、融情入景

下片分析

下片由景入情,引出久客思乡的意绪。

【情境默写精练】

1.周邦彦的《苏幕遮》(燎沉香)中采用对写法、以虚景作结表达思乡之意的句子是“_____________?_____________,____________”。

2.周邦彦的《苏幕遮》(燎沉香)中表现夏日闷热烦躁难耐的句子是“__________,__________”。

3.周邦彦的《苏幕遮》(燎沉香)中把荷叶修长挺拔、高低起伏的层次刻画得惟妙惟肖的句子是“___________,__________,_________”。

4.周邦彦的《苏幕遮》(燎沉香)中采用拟人化手法,既表现了小鸟欢快的呼声和活泼灵动的神态,也显示出作者的闲适心态与生活情趣的句子是“____________,______________”。

5.周邦彦在《苏幕遮》(燎沉香)中写荷塘美景的句子是“________,______,_________”。王国维称之为“真能得荷之神理者”。

五月渔郎相忆否 小楫轻舟 梦入芙蓉浦

燎沉香 消溽暑

叶上初阳干宿雨 水面清圆 一一风荷举

鸟雀呼晴 侵晓窥檐语

叶上初阳干宿雨 水面清圆 一一风荷举

东风夜放花千树。更吹落,星如雨。宝马雕车香满路。凤箫声动,玉壶光转,一夜鱼龙舞。 蛾儿雪柳黄金缕,笑语盈盈暗香去。众里寻他千百度,蓦(mò)然回首,那人却在,灯火阑珊处。

青玉案·元夕

辛弃疾

像春风吹开了千树银花,又像满天繁星雨点般落下。宝马拉着的彩车奇香四溢,都是来观灯的富贵人家。悠扬的箫声四处回荡,皎洁的明月渐渐西斜,鱼龙彩灯欢快飞舞,通宵达旦不觉困乏。 女子们打扮得似玉如花,蛾儿雪柳头上遍插,笑语盈盈地走过,一路上香气飘洒。我焦急地把她寻找,在人群中找了千百回也不见她。突然间我一回头,不经意间却在灯火稀疏之处发现了她。

译文

东风夜放花千树。更吹落,星如雨。宝马雕车香满路。凤箫声动,玉壶光转,一夜鱼龙舞。

蛾儿雪柳黄金缕,笑语盈盈暗香去。众里寻他千百度,蓦(mò)然回首,那人却在,灯火阑珊处。

青玉案·元夕

辛弃疾

上阕:极写花灯满眼,乐声盈耳的元夕盛况。

“花千树”夸张手法写花灯之多;“星如雨”用比喻手法写烟花之盛;

“香满路”借代手法写观花灯和烟花的贵族女性之众多。

用动、转、舞三个动词写舞灯之欢,运用了铺陈(排)手法,渲染元宵节的热闹气氛。

东风夜放花千树。更吹落,星如雨。宝马雕车香满路。凤箫声动,玉壶光转,一夜鱼龙舞。

蛾儿雪柳黄金缕,笑语盈盈暗香去。众里寻他千百度,蓦(mò)然回首,那人却在,灯火阑珊处。

青玉案·元夕

辛弃疾

下阕:万人丛中寻觅意中人。

以富家女子的观灯情态:“蛾儿雪柳黄金缕,笑语盈盈暗香去。”衬托所寻觅的意中人。

那人是一个孤高脱俗、傲然不群独在“灯火阑珊处”的美丽的女子。

她既是作者的志同道合者,也是作者一种理想人格的化身。

寄寓了词人在政治上的失意苦闷的心情,表达了不愿跟统治者(“当权者”或“时俗”)同流合污的思想感情。

青玉案·元夕

辛弃疾

写作背景

该词作于宋淳熙元年或二年。当时强敌压境,国事日衰,而南宋统治阶级却不思恢复,偏安江左,沉湎于歌舞享乐,以粉饰太平。洞察形势的辛弃疾,欲补天穹,却恨无路请缨。他满腹的激情、哀伤、怨恨,交织成了这幅元夕求索图。

表面极写元宵节灯火辉煌、万人彻夜狂欢的场面,讽刺南宋统治者只知沉醉于歌舞升平,而不思复国。词中繁华的景象,衬托出一位自怜幽独,脱俗不群的美人形象,从中表现了词人唯我独醒,不随波逐流的清高品格。

东风夜放花千树。更吹落,星如雨。宝马雕车香满路。凤箫声动,玉壶光转,一夜鱼龙舞。 蛾儿雪柳黄金缕,笑语盈盈暗香去。众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处。

该词作于宋淳熙元年或二年。当时强敌压境,国事日衰,而南宋统治阶级却不思恢复,偏安江左,沉湎于歌舞享乐,以粉饰太平。洞察形势的辛弃疾,欲补天穹,却恨无路请缨。他满腹的激情、哀伤、怨恨,交织成了这幅元夕求索图。

表面极写元宵节灯火辉煌、万人彻夜狂欢的场面,讽刺南宋统治者只知沉醉于歌舞升平,而不思复国。词中繁华的景象,衬托出一位自怜幽独,脱俗不群的美人形象,从中表现了词人唯我独醒,不随波逐流的清高品格。

王国维认为古今之成大事业者必经过三种境界

昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路(晏殊)

衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴(柳永)

众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处(辛弃疾)

没有登高望远,难以确定有价值的探索目标。

没有对寻求的迫切愿望和自信,难以面对征程的漫长和艰辛。

没有千百度的求索,不会有瞬间的顿悟。

【情境默写精练】

1.《青玉案 元夕》中“____________。__________,__________”用比喻的手法写出上元之夜焰火乍放后缤纷如落雨的美丽景象。

2.《青玉案 元夕》中写女子盛装观灯情态的句子是“____________________,____________________”。

3.《青玉案 元夕》中“__________,__________,___________”生动地展现了元宵节整夜百乐齐鸣、花灯炫目的热闹景象。

4.《青玉案 元夕》中用“______________”一句写上元之夜车水马龙、人潮拥挤的观灯盛况。

5.李彦宏创立的网站“百度”之名源自《青玉案 元夕》中的“___________,___________,_______,_________”,象征着百度对中文信息检索技术的执着追求。

东风夜放花千树 更吹落 星如雨

蛾儿雪柳黄金缕 笑语盈盈暗香去

凤箫声动 玉壶光转 一夜鱼龙舞

宝马雕车香满路

众里寻他千百度 蓦然回首 那人却在 灯火阑珊处

【作者介绍】

刘克庄(1187-1269),字潜夫,号后村居士,莆田(今福建蒲田一带)人,南宋著名的江湖诗人和辛派词人的重要作家。以荫入仕,淳祐六年赐进士出身,官至工部尚书兼侍读。任建阳县令时,曾因作《落梅》诗中有“东风谬掌花权柄,却忌孤高不主张”句,得罪权贵,废置十年。

刘克庄所写诗词多感时事之作,渴望收复中原,振兴国力,反对妥协苟安。词风粗豪肆放,慷慨激越,有明显的散文化、议论化倾向。

代表作有《贺新郎·送陈子华赴直州》、《沁园春·梦浮若》、《玉楼春·戏呈林节推乡兄》等。著有《后村先生大全集》、《后村别调》。

贺新郎

刘克庄

【写作背景】

小序:“实之三和有忧边之语,走笔答之。”

这首词是作者和朋友王实之六首唱和词中的第四首。 此时迅速崛起的蒙古族,已经给周边的国家带来了灾难性的威胁,数十年间它相继灭亡了西夏和金,接着开始逐步南侵,并最终形成了对南宋王朝大包围的战略态势。“忧边”为全篇行文的中心,这首词写出了词人对国家民族的前途和命运的深切忧虑,想要挽救民族于危亡之间的爱国热情。

贺新郎

刘克庄

贺新郎

刘克庄

国脉微如缕。问长缨何时入手,缚将戎主?未必人间无好汉,谁与宽些尺度?试看取当年韩五。岂有谷城公付授,也不干曾遇骊山母。谈笑起,两河路。 少时棋柝曾联句。叹而今登楼揽镜,事机频误。闻说北风吹面急,边上冲梯屡舞。君莫道、投鞭虚语。自古一贤能制难,有金汤、便可无张许?快投笔,莫题柱。

国家的命脉,已微细得像一根丝缕。请问,捆人的长绳何时才能到我手里,把敌人的首领捆起来。人间并不是没有英雄好汉,只是朝廷上没有放宽用人的标准。你看当年的韩世忠吧,他并没有经过谷城公那样的名师传授指点,也不曾遇到过如像骊山圣母那样的神仙传授法术,可他一样能在谈笑之中指挥大军,在河北东西两路大败金兵。 我年轻的时候,也曾在军营中一边下棋一边联句。可现在人老了,登楼眺望中原,揽镜自照,已力不从心,多次误了从军的机会。听说蒙古军不断南侵,形势危急,边境上敌军围攻城池的冲车云梯,在不断地飞舞。你不要认为,蒙古军说投鞭能过长江是吹牛。自古以来,用一个贤能的人,就能解除国家的危难。即使有坚固险要如铁铸成的城,四周围着灌满沸水的护城河,要是没有像张巡、许远这样忠心耿耿的英勇将领固守,那也没有用处。赶快像汉代的班超那样,投笔从戎吧!在现在这个时代,不要再想用文辞来博得高官厚禄了。

译文

贺新郎

刘克庄

国脉微如缕。问长缨何时入手,缚将戎主?未必人间无好汉,谁与宽些尺度?试看取当年韩五。岂有谷城公付授,也不干曾遇骊山母。谈笑起,两河路。 少时棋柝曾联句。叹而今登楼揽镜,事机频误。闻说北风吹面急,边上冲梯屡舞。君莫道、投鞭虚语。自古一贤能制难,有金汤、便可无张许?快投笔,莫题柱。

长缨:长绳。《汉书·终军传》:“军自请,愿受长缨,必羁南越王而致之阙下。”用王终军请缨之典,表现了作者渴望杀敌报国的强烈愿望和自信,也慨叹自己不知何时才能一展才干,实现抱负。

韩五:韩世忠,南宋著名抗金将领,因其排行第五,故称之。人呼为泼韩五。

两河路:指宋代行政区划河北东路和河北西路。北宋末年,韩世忠统帅部队在这一带屡次挫败金兵。

用韩世忠典,呼吁朝廷要不拘一格用人才。典中有典:张良、李筌之典。

典故

上

贺新郎

刘克庄

国脉微如缕。问长缨何时入手,缚将戎主?未必人间无好汉,谁与宽些尺度?试看取当年韩五。岂有谷城公付授,也不干曾遇骊山母。谈笑起,两河路。 少时棋柝曾联句。叹而今登楼揽镜,事机频误。闻说北风吹面急,边上冲梯屡舞。君莫道、投鞭虚语。自古一贤能制难,有金汤、便可无张许?快投笔,莫题柱。

谷城公:《史记·留侯世家》载,谷城公是授张良以兵书的老人,他对张良说:“孺子见我,济北谷城山下黄石即我矣。”后世称之为谷城公或黄石公。

骊山母:骊山老母,传说中的仙人。《太平广记·骊山姥》引《集仙传》载李筌在嵩山得黄帝《阴符经》,“抄读数千遍,竟不晓其义理。因入秦至骊山下,逢一老母,为说《阴符》之义。”

典故

上

贺新郎

刘克庄

国脉微如缕。问长缨何时入手,缚将戎主?未必人间无好汉,谁与宽些尺度?试看取当年韩五。岂有谷城公付授,也不干曾遇骊山母。谈笑起,两河路。 少时棋柝曾联句。叹而今登楼揽镜,事机频误。闻说北风吹面急,边上冲梯屡舞。君莫道、投鞭虚语。自古一贤能制难,有金汤、便可无张许?快投笔,莫题柱。

棋柝:化用韩愈与李正封联句:“从军古云乐,谈笑青油幕。灯明夜观棋,月暗秋城柝。”(联句:两人或几人各作一句或两句,组合成一首诗)借典追忆自己青年时期的军旅生活,表达对从军报国的渴望。

登楼揽镜:上楼照镜。语出杜甫《江上》诗:“勋业频看镜,行藏独倚楼。”暗指容颜憔悴衰老。感叹年华已逝,功业无成。怀才不遇的悲愤。

投鞭:典出《晋书》,苻坚进攻东晋时曾说:“以吾之众旅,投鞭于江,足断其流。”虚语:不可能实现的话。用以警告统治者要重视敌人。

典故

下

贺新郎

刘克庄

国脉微如缕。问长缨何时入手,缚将戎主?未必人间无好汉,谁与宽些尺度?试看取当年韩五。岂有谷城公付授,也不干曾遇骊山母。谈笑起,两河路。 少时棋柝曾联句。叹而今登楼揽镜,事机频误。闻说北风吹面急,边上冲梯屡舞。君莫道、投鞭虚语。自古一贤能制难,有金汤、便可无张许?快投笔,莫题柱。

一贤能制难:制难,解除危难;语出《旧唐书·突厥传》载卢俌上唐中宗疏中语:“汉拜郅都,匈奴避境;赵命李牧,林胡远窜。则朔方之安危,边域之胜负,地方千里,制在一贤。”

张许:张巡和许远,唐安史之乱时死守睢阳的名将。用以讽劝朝廷不要认为天堑可凭,而要重用人才。

投笔:取班超投笔从戎的典故。

题柱:常璩《华阳国志·蜀志》载“《成都》城北十里有升仙桥,有送客观。司马相如初入长安,题其门曰:‘不乘赤车驷马,不过汝下也。’”

激励爱国志士投笔从戎,不要只是追求功名利禄。

典故

下

【情境默写精练】

1.刘克庄《贺新郎》(国脉微如缕)中“______________”用极形象的比喻,说明国家的命脉实在已经衰微不堪。

2.刘克庄《贺新郎》(国脉微如缕)中“____________,_________”两句劈空而下,将请缨报国之志士的热忱,尽情表达出来,落于纸上铮铮有声。

3.刘克庄《贺新郎》(国脉微如缕)上阕连用西汉张良、唐将李筌两个典故的句子是“____________________,____________________”。

4.刘克庄《贺新郎》(国脉微如缕)中“____________________”写出了词人曾有少年报国从军的夙愿。

5.刘克庄《贺新郎》(国脉微如缕)中“__________,__________”两句,将当时边境上疾风扑面、黑云压城的情景生动地描绘了出来。

国脉微如缕

问长缨何时入手 缚将戎主

岂有谷城公付授 也不干曾遇骊山母

少时棋柝曾联句

闻说北风吹面急 边上冲梯屡舞

【写作背景】

这首词为公元1176年(宋孝宗淳熙三年)作者任江西提点刑狱,驻节赣州、途经造口时所作。关于此词之发端,罗大经在《鹤林玉露》中有几句话非常重要,他说:“盖南渡之初,虏人追隆祐太后御舟至造口,不及而还。幼安自此起兴。”当时辛弃疾南归十余年,在江西任刑法狱颂方面的官吏,经常巡回往复于湖南、江西等地。来到造口,俯瞰不舍昼夜流逝而去的江水,词人的思绪也似这江水般波澜起伏,绵延不绝,于是写下了这首词。

菩萨蛮

辛弃疾

菩萨蛮

辛弃疾

郁孤台下清江水,中间多少行人泪。西北望长安,可怜无数山。

青山遮不住,毕竟东流去。江晚正愁余,山深闻鹧鸪。

郁孤台下这赣江的水,水中有多少行人的眼泪。我举头眺望西北的长安,可惜只看到无数青山。

但青山怎能把江水挡住?江水毕竟还会向东流去。夕阳西下我正满怀愁绪,听到深山里传来鹧鸪的鸣叫声。

【译文】

辛弃疾此首《菩萨蛮》,用极高明之比兴艺术,写极深沉之爱国情思,以眼前景道心上事,其眼前景不过是清江水、无数山,心上事则包举家国之悲今昔之感种种意念,而一并托诸眼前景写出。显有寄托,又难以一一指实。此种以全幅意境寓写整个襟抱、运用比兴寄托又未必一一指实之艺术造诣,实为中国美学理想之一体现。

【佳句点评】郁孤台下清江水,中间多少行人泪。

菩萨蛮

辛弃疾

“郁孤台下清江水”---由于汉字形、声、义具体可感之特质,尤其郁(郁)有郁勃、沉郁之意,孤有巍巍独立之感,郁孤台三字劈面便呈显出一座郁然孤峙之高台。

“行人”包括当时无数逃难的民众,也包括后来经过这里悲叹往事的爱国志士报国无门、壮志未酬的爱国志士的悲愤,自然也包括作者自己。“多少”一是说明受苦受难的民众之多,二是表明民众所受灾难之多、苦难之深,三是表明作者悲愤之强烈。

【佳句点评】西北望长安,可怜无数山。

菩萨蛮

辛弃疾

“望”——表达了作者对已经沦陷而没有收复的故都和中原的怀想。

“无数山” ——喻指什么,这是一个泛概念,不易明确落实,应是包括各种造成中原未能收复的因素。暗指不图恢复只求苟安的南宋小王朝内大大小小的投降派。(南宋朝廷内的投降派),表现了词人的悲愤之情。

【佳句点评】青山遮不住,毕竟东流去。

菩萨蛮

辛弃疾

无数青山虽可遮住长安,但终究遮不住一江之水向东流。

如东流去之江水有所喻,当喻祖国一方。无数青山,则其所喻当指敌人。在词人潜伏意识中,当并指投降派,词人既叹其遮住长安,更道出其挡不住东流,挡不住爱国志士收复失地的决心。

【佳句点评】青山遮不住,毕竟东流去。

菩萨蛮

辛弃疾

渲染了凄凉的环境气氛,用鹧鸪鸟叫声烘托了人物凄苦的心情,表达了词人又忧心忡忡的复杂心情。

①“愁”指词人国破家亡的悲愁,表达词人忧国忧民之情。

②“愁” 包含了怀念中原故土(沦陷区)之情,故园难回的义愤(忠愤)之情,对主和派阻挠恢复大业的不满和无法收复中原的悲痛之情,想收复失地,但又身不由己的矛盾心情。

菩萨蛮

辛弃疾

郁孤台下清江水,中间多少行人泪。西北望长安,可怜无数山。

青山遮不住,毕竟东流去。江晚正愁余,山深闻鹧鸪。

上片:控诉金兵入侵,表达对北方领土和抗敌军民的深切怀念。

下片:即景抒情,表明了必胜的信心,抒写壮志难酬的悲愤。

【内容】

追怀当年国事艰危的沉痛;

对百姓流离失所的同情;

对失去的国土的深情怀念;

故园难回的忠愤;

壮志难酬的抑郁和苦闷;

对当权者一味妥协不思光复的愤懑。

忧国忧民

故园难回

壮志难酬

【思想感情】

【情境默写精练】

1.《菩萨蛮 书江西造口壁》中控诉金兵入侵的句子是“___________,_____________”。

2.《菩萨蛮 书江西造口壁》中“____________,____________”既是眼前实景,又暗喻自己百折不回的意志,也增强了词人争取最后胜利的信心。

3.《菩萨蛮 书江西造口壁》中“______________”写遥望长安,境界顿时无限高远。然而“______________”,望不见长安,境界遂一变为具有封闭式之意味。

4.《菩萨蛮 书江西造口壁》中“___________,___________”这一暮色苍茫又具封闭式意味之境界,无异为词人沉郁苦闷之孤怀写照,又暗合上阕开头之郁孤台意象。

5.辛弃疾《菩萨蛮 书江西造口壁》中写道,江中不仅能看到江水,还能看到“___________”;而北望故都,又“_________”,视线常被遮挡。

郁孤台下清江水 中间多少行人泪

青山遮不住 毕竟东流去

西北望长安

可怜无数山

江晚正愁余 山深闻鹧鸪

中间多少行人泪

可怜无数山

【作者简介】王实甫,元代杂剧作家,名德信。代表作《西厢记》《破窑记》《丽春堂》。

王实甫是杰出的语言艺术大师,他吸收了当时民间生动活泼的口语,继承了唐诗宋词精美的语言艺术,融化百家,创造了文彩斑斓的元曲语汇,成为我国戏曲史上文采派最杰出的代表,形成了非常优美的“花间美人”的艺术风格。

其作品抒情性强,曲词优美,对元杂剧和后来戏曲的发展有很大的影响。

长亭送别

王实甫

【作品介绍】《西厢记》全名为《崔莺莺待月西厢记》,共5本21折,取材于唐人元稹的《莺莺传》和金人董解元改编的《西厢记诸宫调》(习称《董西厢》)。

故事讲述唐代礼部尚书之子书生张珙父母亡故后,家庭败落,虽有满腹诗书才学,却还没有做官。在去京城应试的路上,于寺庙中遇见崔相国之女崔莺莺,两人产生爱情,恰逢乱军首领孙飞虎兵围古寺,强索莺莺为妻。莺莺之母崔夫人许诺:“无论何人,退得贼兵,情愿倒赔妆嫁,将莺莺许配于他。”张珙挺身而出,修书招来白马将军杜确,杀退孙飞虎,不料崔夫人变卦,竟让张珙与莺莺兄妹相称。二人不甘忍受礼教束缚,在丫鬟红娘的热情帮助下,几经挫折,终成眷属。崔夫人不得已同意婚事,但提出张生只有到京城考取状元后,才能完婚。《长亭送别》讲述的就是一家人送别张生赴京赶考的情景。

长亭送别

王实甫

【正宫】【端正好】碧云天,黄花地,西风紧,北雁南飞。晓来谁染霜林醉?总是离人泪。

长亭送别

王实甫

【正宫】宫调名,元杂剧的第一支曲子前标示,表示这一折自【端正好】以下各曲均属【正宫】

【端正好】曲牌名,每个曲牌都属于一定的宫调。

【译文】碧云悠悠的天空,黄花纷纷的大地,秋天西风凄紧而猛吹,空中大雁从北往南飞。早晨枫叶红得像喝醉酒的人脸一样,都是被离人的眼泪染成的啊。

【正宫】【端正好】碧云天,黄花地,西风紧,北雁南飞。晓来谁染霜林醉?总是离人泪。

长亭送别

王实甫

【赏析】这支曲子通过崔莺莺对暮秋郊野景色的感受,抒发了与张生离别痛苦压抑的心情。

在这支曲子中,作者选取了富有季节特征的景物:蓝天的碧云、萎积的黄花、凄紧的西风、南飞的大雁、如丹的枫叶。它们既是富有特征的暮秋景物,又渗透着主人公的离愁别恨,水乳交融,情辞相称,创造了萧瑟悲凉的戏剧氛围,构成了寥廓黯然的境界。“染”“醉”二字,下得极有分量。前者不仅把外射的感受化为动态的心理过程,而且令离人的涟涟别泪,宛然若见;后者既写出了枫林的色彩,更赋予人在离愁的重压下不能自持的情态。

【艺术特色】一曲【端正好】,诗意浓郁,哀愁绵长,通晓流畅和秀丽华美相互统一,堪称“情景交融”的元曲绝唱。

(1)意象的组合典雅华美。前五句,一句一景,点染了一幅空间广阔、色彩斑斓图画:蓝天白云,黄花满地,西风凄紧,北雁南飞,霜林染红。

(2)情感的抒发委婉含蓄。前四句,以具有深秋时节特征的景物,衬托出莺莺为离别所烦恼的痛苦压抑心情。后两句是莺莺自问自答,在为离别的痛苦而流了一夜眼泪的莺莺心中,经霜的树林是被她的离情感动而变红的,采用了夸张手法,表现了她因张生即将远离而无限感伤的心境。

(3)动词的运用恰到好处。一个“染”字、一个“醉”字,不但写出了景物色彩的变化,而且沟通了景与情的联系,使得大自然的景物融入凝重的离愁,蒙上一层沉郁忧伤的感彩,创造出委婉深沉、令人感伤的悲凉意境。

长亭送别

王实甫

【情境默写精练】

1.范仲淹《苏幕遮》(碧云天)中有“碧云天,黄叶地,秋色连波,波上寒烟翠”之语,王实甫在《长亭送别》中将这一意境化为“__________,__________,__________,____________”。

2.王实甫《长亭送别》中“__________________?____________”两句,采用了自问自答的形式,把泪水和霜林贯穿起来,使无情的树木具有了感彩。

碧云天 黄花地 西风紧 北雁南飞

晓来谁染霜林醉 总是离人泪

王磐(约1470—1530),字鸿渐,号西楼,江苏高邮人,明代散曲家。他出身仕宦家庭,但不喜豪华,厌弃科举,故未曾做官。筑楼高邮城西,与名流谈咏其间,因自号西楼。

他好读书,精通琴、棋、书、画,在寄情山水、吟诗作画中度过一生。其作品多以山水和闲适的生活为题材,间或有同情百姓疾苦之作,《朝天子 咏喇叭》即其中之一。王磐有《王西楼乐府》一卷,其艺术风格骚雅清俊、放逸诙谐,多用民间口语,妙趣横生。

朝天子·咏喇叭

王磐

这支曲作于明武宗正德年间(1506—1521),当时宦官当权,在交通要道运河上,他们往来频繁,每到一处就耀武扬威,鱼肉百姓。诗人王磐家住运河边的高邮县,目睹宦官的种种恶行,写了这支《朝天子》,借咏喇叭,揭露宦官的罪行。

喇叭,唢呐,曲儿小腔儿大。官船来往乱如麻,全仗你抬声价。军听了军愁,民听了民怕。哪里去辨甚么真共假?眼见的吹翻了这家,吹伤了那家,只吹的水尽鹅飞罢!

【译文】喇叭,唢呐,吹的曲子虽短,声音却很响亮。官船来往频繁如乱糟糟的麻,全凭借你抬高名誉地位。军队听了军队发愁,百姓听了百姓害怕。哪里会去辨别什么真和假?眼看着使有的人家倾家荡产,使有的人家元气大伤,直吹得水流干鹅飞跑,家破人亡啊!

朝天子·咏喇叭

王磐

喇叭,唢呐,曲儿小腔儿大。

官船来往乱如麻,全仗你抬声价。

军听了军愁,民听了民怕。哪里去辨甚么真共假?

眼见的吹翻了这家,吹伤了那家,只吹的水尽鹅飞罢!

朝天子·咏喇叭

王磐

比喻宦官地位低下 。 宦官虚张声势,仗势欺人 。

写“吹”之声音

讽刺宦官依仗权势,狐假虎威。

写“吹”之功用

他们走到哪里,就给哪里带来灾难。

官吏们把老百姓欺压得倾家荡产,一无所有。

写“吹”之恶果

表面上引用喇叭和唢呐,实际上借物抒怀,讽刺和揭露了明代宦官狐假虎威,残害百姓的罪恶行径,表达了人民的痛恨情绪。

主旨

【情境默写精练】

1.《朝天子 咏喇叭》中描写喇叭“吹”之声音的句子是:________,________,________________。

2.《朝天子 咏喇叭》中描写喇叭“吹”之功用的句子是:____________________,________________。

3.《朝天子 咏喇叭》中写出喇叭“吹”之恶果的句子是:______________,______________。

4.《朝天子 咏喇叭》中形象地写出宦官欺压百姓,把百姓搜刮得倾家荡产的句子是:___________,______________,____________!

喇叭 唢呐 曲儿小腔儿大

官船来往乱如麻 全仗你抬声价

军听了军愁 民听了民怕

眼见的吹翻了这家 吹伤了那家 只吹的水尽鹅飞罢

2024高考备考第一轮复习

名篇名句默写

补充教材篇目讲练

新高考语文必背60篇篇目一览表

必 修 上 1 《短歌行》—曹操

2 《归园田居(其一)》—陶潜

3 《梦游天姥吟留别》—李白

4 《登高》—杜甫

5 《琵琶行(并序)》—白居易

6 《念奴娇·赤壁怀古》—苏轼

7 《永遇乐·京口北固亭怀古》—辛弃疾

8 《声声慢(寻寻觅觅)》—李清照

9 《劝学》—《荀子》

10 《师说》—韩愈

11 《赤壁赋》—苏轼

12 《登泰山记》—姚鼐

13 《静女》—《诗经》

14 《涉江采芙蓉》—《古诗十九首》

15 《虞美人(春花秋月何时了)》—李煜

16 《鹊桥仙(纤云弄巧)》—秦观

必 修 下 1 《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》—《论语》

2 《谏太宗十思疏》—魏征

3 《答司马谏议书》—王安石

4 《阿房宫赋》—杜牧

5 《六国论》—苏洵

6 《登岳阳楼》—杜甫

7 《桂枝香·金陵怀古》—王安石

8 《念奴娇·过洞庭》—张孝祥

选 必 上 1 《<论语>十二章》—《论语》

2 《无衣》—《诗经》

3 《春江花月夜》—张若虚

4 《将进酒》—李白

5 《江城子·乙卯日夜记梦》—苏轼

选 必 中 1 《屈原列传(屈平疾……争光也)》—司马迁

2 《过秦论(上)》—贾谊

3 《五代史伶官传序》—欧阳修

4 《燕歌行》—高适

5 《李凭箜篌引》—李贺

6 《锦瑟》—李商隐

7 《书愤》—陆游

选 必 下 1 《离骚(帝高阳……道夫先路)》—屈原

2 《蜀道难》—李白

3 《蜀相》—杜甫

4 《望海潮(东南形胜)》—柳永

5 《扬州慢(淮左名都)》—姜夔

6 《陈情表》—李密

7 《项脊轩志》—归有光

8 《归去来兮辞并序》—陶潜

9 《种树郭橐驼传》—柳宗元

10 《石钟山记》—苏轼

11 《拟行路难(其四)》—鲍照

12 《客至》—杜甫

13 《登快阁》—黄庭坚

14 《临安春雨初霁》—陆游

教 材 外 1 《报任安书(古者富贵……俗人言也)》— 司马迁

2 《礼运(大道之行……是谓大同)》—《礼记》

3 《山居秋暝 》—王维

4 《菩萨蛮(小山重叠金明灭)》—温庭筠

5 《苏幕遮(燎沉香)》—周邦彦

6 《菩萨蛮·书江西造口壁》—辛弃疾

7 《青玉案·元夕》—辛弃疾

8 《贺新郎(国脉微如缕)》—刘克庄

9 《长亭送别(【正宫】【端正好】)》—王实甫

10 《朝天子·咏喇叭》—王磐

【题目解说】

报,答复,回信;书,即“书信”,古代文体。

【文章脉络】

(一)第1段:说明任安来信的内容,就答复迟表示歉意。

(二)第2、3段:申述自己遭受极辱而不自杀的原因。

(三)第4、5段:进一步说明自己受腐刑后隐忍苟活的原因,是为了完成《史记》。

(四)第6段:再次表达自己沉痛羞辱的愤懑心情,点明自己有负嘱托的原因。

报任安书 司马迁

【第4段】

古者富贵而名摩灭,不可胜记,唯倜傥非常之人称焉。盖文王拘而演《周易》;仲尼厄而作《春秋》;屈原放逐,乃赋《离骚》;左丘失明,厥有《国语》;孙子膑脚,《兵法》修列;不韦迁蜀,世传《吕览》;韩非囚秦,《说难》《孤愤》;《诗》三百篇,大底圣贤发愤之所为作也。此人皆意有所郁结,不得通其道,故述往事,思来者。乃如左丘无目,孙子断足,终不可用,退而论书策,以舒其愤,思垂空文以自见。

诵读片断

非常之人才能忍辱负重,完成不朽之作,体现最大的人生价值。

【第5段】

仆窃不逊,近自托于无能之辞,网罗天下放失旧闻,略考其行事,综其终始,稽其成败兴坏之纪。上计轩辕,下至于兹,为十表、本纪十二、书八章、世家三十、列传七十,凡百三十篇。亦欲以究天人之际,通古今之变,成一家之言。草创未就,会遭此祸,惜其不成,是以就极刑而无愠色。仆诚以著此书,藏之名山,传之其人,通邑大都,则仆偿前辱之责,虽万被戮,岂有悔哉!然此可为智者道,难为俗人言也。

诵读片断

仿效古之贤人,受刑而无愠色,完成《史记》,以偿前辱之债。

古时候,富贵而湮没不闻的人数不胜数,多得数不清,只有那些不为世俗所拘的卓异之士才能见称于后世。西伯姬昌被拘禁而扩写《周易》;孔子受困窘而作《春秋》;屈原被放逐,才写了《离骚》;左丘明失去视力,才有《国语》。孙膑被截去膝盖骨,《兵法》才撰写出来;吕不韦被贬谪蜀地,后世才能流传《吕氏春秋》;韩非被囚禁在秦国,写出《说难》、《孤愤》;《诗》三百篇,大都是一些圣贤们抒发愤懑而写作的。这些都是人们感情有压抑郁结不解的地方,不能实现其理想,所以记述过去的事迹,让将来的人了解他的志向。就像左丘明没有了视力,孙膑断了双脚,终生不能被人重用,便退隐著书立说来抒发他们的怨愤,想到活下来从事著作来表现自己的思想。

我私下里也自不量力,近来用我那不高明的文辞,收集天下散失的历史传闻,粗略地考订其事实,综述其事实的本末,推究其成败盛衰的道理,上自黄帝,下至于当今,写成十篇表,十二篇本纪,八篇书,三十篇世家,七十篇列传,一共一百三十篇,也是想探求天道与人事之间的关系,贯通古往今来变化的脉络,成为一家之言。刚开始草创还没有完毕,恰恰遭遇到这场灾祸,我痛惜这部书不能完成,因此便接受了最残酷的刑罚而不敢有怒色。我现在真正的写完了这部书,打算把它藏进名山,传给可传的人,再让它流传进都市之中,那么,我便抵偿了以前所受的侮辱,即便是让我千次万次地被侮辱,又有什么后悔的呢!然而这些话只能对智者去说,却很难向世俗之人讲清楚啊!

【题目解说】

礼运(《礼记》)

孔子曰:“大道之行也,与三代之英,丘未之逮也,而有志焉。大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦(mù)。故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,鳏(guān)寡、孤独、废疾者皆有所养,男有分,女有归。货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭。是谓大同。”

孔子说:“大道的实行,和夏商周三代的精英,我都没能赶上,但仍然对它们心向往之。在大道施行的时候,天下是人们所共有的,把品德高尚的人、能干的人选拔出来,讲求诚信,培养和睦气氛。所以人不只是敬爱自己的父母,不只是疼爱自己的子女,要使老年人能终其天年,青壮年能为社会效力,幼童能顺利地成长,使老而无妻的人、老而无夫的人、幼年丧父的孩子、老而无子的人、残疾人都能得到供养。男子有职务,女子有归宿。反对把财物弃置于地的浪费行为,但并非据为己有;人们都愿意为公众之事竭尽全力,而不一定为自己谋私利。因此奸邪之谋不会发生,盗窃、造反和害人的事情不发生。所以大门都不用关上了,这叫做理想社会。”

“大同”社会的基本特征和“天下为公”的理想社会模式。

【情境默写精练】

1.《礼运》(大道之行也)中,与“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”意思相同的句子是“________________________________________”。

2.《礼运》(大道之行也)中,体现人才得到重用,社会成员间和睦相处的句子是“______________________”。

3.《礼运》(大道之行也)中,体现“大同”社会老人、青年、孩子都能得到关爱的句子是“____________________________________”。

4.《礼运》(大道之行也)中,体现“大同”社会即使是老弱病残都能得到关爱的句子是“________________________________”。

5.《礼运》(大道之行也)中,体现“大同”社会人人都能安居乐业的句子是“________________”。

故人不独亲其亲,不独子其子

选贤与能,讲信修睦

使老有所终,壮有所用,幼有所长

鳏寡孤独废疾者皆有所养

男有分,女有归

6.《礼运》(大道之行也)中,体现“大同”社会人人都珍惜劳动成果,却毫无自私自利之心,物尽其用的句子是“__________,_______”。

7.《礼运》(大道之行也)中,体现“大同”社会人们毫无自私自利之心,把共同劳动看作分享快乐,人尽其力的句子是“_______,______”。

8.《礼运》(大道之行也)中,与“夜不闭户”意思相同的句子是“____ ______”。

9.《礼运》(大道之行也)中与“路不拾遗,夜不闭户”意思相同的句子是“____________________________________________________”。

货恶其弃于地也,不必藏于己

力恶其不出于身也,不必为己

故外户而不闭

是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭

10.《礼运》中总括全文的纲领句是“______________,___________,_______________,_________________”。

11.《礼运》中最能够体现全社会的关爱这一特征的句子是“______”。

12.《礼运》中作者所描绘的大同社会的景象是“____,___,___”。

13.《礼运》中能表现人人都安居乐业的语句是“______,______”。

14. 《礼运》中与“老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼”表意相近的语句:“____________________,____________________。”

大道之行也 天下为公 选贤与能 讲信修睦

鳏寡孤独废疾者皆有所养

是故谋闭而不兴 盗窃乱贼而不作 故外户而不闭

男有分 女有归

故人不独亲其亲 不独子其子

应用链接·2019年高考江苏卷作文试题

根据以下材料,选取角度,自拟题目,写一篇不少于 800 字的文章;除诗歌外,文体自选。

物各有性,水至淡,盐得味。水加水还是水,盐加盐还是盐。酸甜苦辣咸,五味调和,共存相生,百味纷呈。物如此,事犹是,人亦然。

美美与共,天下大同

近来,鼓吹“文明对抗”“文明冲突”的论调又开始在世界上一些地方沉渣泛起。鼓吹 “文明冲突”者,是以为自身文明凌驾于其他文明之上,臆想这用自己的文明改造和同化其 他文明。然而,这种排他性、对抗性思维是灾难性的,历史上诸多宗教战争、种族屠杀,当 今许多战乱和冲突的背后,都有“文明冲突论”的影子。那么在文化上,我们该如何平衡? 我想,这需要遵循“各美其美,美人之美,美美与共,天下大同”的原则。

首先要懂得正确欣赏自己民族的文化。水加水还是水,盐加盐还是盐,每个民族的文化 都有其特性。国学之所以可贵,是因为它质地纯美,它和人性是从同一块布料上裁剪下来的, “仁义礼智信温良恭俭让忠孝勇忠廉”无不彰显着一个民族的气节。 但要做到“各美其美、美人之美”,不仅要会欣赏本民族的文化,还要发自内心地欣赏 其他民族文化。以一种客观的态度和包容的心去赞美其他民族文化,做到不以本民族文化的 标准去评判其他民族文化的“优劣”,断定什么是“糟粕”,什么是“精华”。

文明的发展,深植于各自独特的历史传承和文化土壤,只有姹紫嫣红之别,绝无高低优 劣之分;而文明的进步,则源于人们对“美的结晶”的追求。 纵观现实,要想实现“美美与共,天下大同”,首要条件是保持平和、谦逊的心态,就 是中国古人所谓的“君子之风”。巴黎的孔子学院有一年开新年晚会,结果只有很少的法国 学生参加,老师询问原因,法国学生说:“你们晚会的主题成了‘我爱中国”,这不是带有 强制色彩吗?”

由此看来,中华文化的“走出去”应该以一种谦和的姿态,来让西方感受中 国文化对人格的塑造力。 其次是要时刻牢记文化共存与融合的重要意义。狂妄自大的民族不懂得共存,他们只会 穷兵黩武,贪婪和傲慢遮蔽了他们的双眼;闭关自守的民族不懂得共存,他们只会坐井观天, 浅陋和愚昧妨碍了他们的进取。开放包容、互学互鉴,才能取长补短,保持自身文化旺盛的 生命活力。

一边是“文明冲突”的思想逆流,一边是推进文明交流融合的真诚努力;一边是唯我独 尊的傲慢与偏见,一边是天下大同的兼容并蓄。谁在为世界的美美与共而努力,谁在阻碍世 界的和平繁荣,答案不言自明。

(58分)

【作者介绍】

周邦彦(1057-1121):字美成,号清真居士。北宋词人,妙解音律,善于作词,羁旅愁思是他词作的重要题材,咏物也是周词的主要题材,周邦彦是继柳永之后北宋最有影响力的婉约派词人。周词语言富丽精工,音调和谐,讲究格律,被称为“词中老杜”,“词家之冠”。技法上成为婉约词的集大成者。

周邦彦的词以富艳精工著称,但这首《苏幕遮》“清水出芙蓉,天然去雕饰”,清新自然。

苏幕遮

周邦彦

苏幕遮

周邦彦

燎沉香,消溽暑。鸟雀呼晴,侵晓窥檐语。叶上初阳干宿雨,水面清圆,一一风荷举。

故乡遥,何日去?家住吴门,久作长安旅。五月渔郎相忆否?小楫轻舟,梦入芙蓉浦。

燃烧起沉香木,驱除潮湿的暑气。清晨,鸟雀们把头伸在屋檐边吱吱喳喳地叫着,预示着天气转晴。刚升起的太阳晒干了残留在荷叶上昨夜的雨水。水面上一张张清润圆正的荷叶在晨风里摇摇摆摆挺立着。

我不禁想起了家乡,那是多么遥远,何时才能回去?故乡在吴门,我却长期在长安旅居。在撩人情思的五月,不知故乡的渔郎是否还记得我?我梦见自己划着桨,乘着船,在开满荷花的河汊中穿行。

【译文】

rù

liáo

qīn

苏幕遮

周邦彦

燎沉香,消溽暑。鸟雀呼晴,侵晓窥檐语。叶上初阳干宿雨,水面清圆,一一风荷举。

故乡遥,何日去?家住吴门,久作长安旅。五月渔郎相忆否?小楫轻舟,梦入芙蓉浦。

沉香、鸟雀、初阳、荷叶、水面、荷花

【意象】

【画面】

燎香消暑、鸟雀呼晴、风荷摇曳

【手法】

嗅觉、听觉、视觉

拟人:呼、窥

以动衬静:呼、语

上片分析

上片写景,有静有动。

【鉴赏练习】

王国维曾称道:“美成《 苏幕遮 》词,‘叶上初阳干宿雨,水面清圆,一一风荷举’此真能得荷之神理者。”试分析“荷之神理”体现在哪里。

答:①此三句描写荷花的神态,精炼传神:池塘中清圆的荷叶上残留着昨夜的雨珠,在红艳的初阳照射下渐渐地晒干了。一阵清风吹来,亭亭玉立的荷叶随风飘动。②“一一”把荷叶在水面上错落有致、疏密相间、高低起伏的层次感刻画得惟妙惟肖。③“风”字赋予动态美,把微风吹过荷塘,荷叶妩媚、娇羞的姿态不动声色地勾勒出来。④“举”字写出了荷花亭亭玉立的姿态,把荷茎修长挺立的精气神表现得淋漓尽致。

苏幕遮

周邦彦

燎沉香,消溽暑。鸟雀呼晴,侵晓窥檐语。叶上初阳干宿雨,水面清圆,一一风荷举。

故乡遥,何日去?家住吴门,久作长安旅。五月渔郎相忆否?小楫轻舟,梦入芙蓉浦。

久:“久”字体现了作者对飘泊生活、仕途生活的厌倦。

旅:旅居,客居之意。旅居外地,远离家乡,缺少一种归属感。

【炼字】

【手法】

直抒胸臆

借代:吴门借指故乡,长安借指都城汴京

对写、虚写、融情入景

下片分析

下片由景入情,引出久客思乡的意绪。

【情境默写精练】

1.周邦彦的《苏幕遮》(燎沉香)中采用对写法、以虚景作结表达思乡之意的句子是“_____________?_____________,____________”。

2.周邦彦的《苏幕遮》(燎沉香)中表现夏日闷热烦躁难耐的句子是“__________,__________”。

3.周邦彦的《苏幕遮》(燎沉香)中把荷叶修长挺拔、高低起伏的层次刻画得惟妙惟肖的句子是“___________,__________,_________”。

4.周邦彦的《苏幕遮》(燎沉香)中采用拟人化手法,既表现了小鸟欢快的呼声和活泼灵动的神态,也显示出作者的闲适心态与生活情趣的句子是“____________,______________”。

5.周邦彦在《苏幕遮》(燎沉香)中写荷塘美景的句子是“________,______,_________”。王国维称之为“真能得荷之神理者”。

五月渔郎相忆否 小楫轻舟 梦入芙蓉浦

燎沉香 消溽暑

叶上初阳干宿雨 水面清圆 一一风荷举

鸟雀呼晴 侵晓窥檐语

叶上初阳干宿雨 水面清圆 一一风荷举

东风夜放花千树。更吹落,星如雨。宝马雕车香满路。凤箫声动,玉壶光转,一夜鱼龙舞。 蛾儿雪柳黄金缕,笑语盈盈暗香去。众里寻他千百度,蓦(mò)然回首,那人却在,灯火阑珊处。

青玉案·元夕

辛弃疾

像春风吹开了千树银花,又像满天繁星雨点般落下。宝马拉着的彩车奇香四溢,都是来观灯的富贵人家。悠扬的箫声四处回荡,皎洁的明月渐渐西斜,鱼龙彩灯欢快飞舞,通宵达旦不觉困乏。 女子们打扮得似玉如花,蛾儿雪柳头上遍插,笑语盈盈地走过,一路上香气飘洒。我焦急地把她寻找,在人群中找了千百回也不见她。突然间我一回头,不经意间却在灯火稀疏之处发现了她。

译文

东风夜放花千树。更吹落,星如雨。宝马雕车香满路。凤箫声动,玉壶光转,一夜鱼龙舞。

蛾儿雪柳黄金缕,笑语盈盈暗香去。众里寻他千百度,蓦(mò)然回首,那人却在,灯火阑珊处。

青玉案·元夕

辛弃疾

上阕:极写花灯满眼,乐声盈耳的元夕盛况。

“花千树”夸张手法写花灯之多;“星如雨”用比喻手法写烟花之盛;

“香满路”借代手法写观花灯和烟花的贵族女性之众多。

用动、转、舞三个动词写舞灯之欢,运用了铺陈(排)手法,渲染元宵节的热闹气氛。

东风夜放花千树。更吹落,星如雨。宝马雕车香满路。凤箫声动,玉壶光转,一夜鱼龙舞。

蛾儿雪柳黄金缕,笑语盈盈暗香去。众里寻他千百度,蓦(mò)然回首,那人却在,灯火阑珊处。

青玉案·元夕

辛弃疾

下阕:万人丛中寻觅意中人。

以富家女子的观灯情态:“蛾儿雪柳黄金缕,笑语盈盈暗香去。”衬托所寻觅的意中人。

那人是一个孤高脱俗、傲然不群独在“灯火阑珊处”的美丽的女子。

她既是作者的志同道合者,也是作者一种理想人格的化身。

寄寓了词人在政治上的失意苦闷的心情,表达了不愿跟统治者(“当权者”或“时俗”)同流合污的思想感情。

青玉案·元夕

辛弃疾

写作背景

该词作于宋淳熙元年或二年。当时强敌压境,国事日衰,而南宋统治阶级却不思恢复,偏安江左,沉湎于歌舞享乐,以粉饰太平。洞察形势的辛弃疾,欲补天穹,却恨无路请缨。他满腹的激情、哀伤、怨恨,交织成了这幅元夕求索图。

表面极写元宵节灯火辉煌、万人彻夜狂欢的场面,讽刺南宋统治者只知沉醉于歌舞升平,而不思复国。词中繁华的景象,衬托出一位自怜幽独,脱俗不群的美人形象,从中表现了词人唯我独醒,不随波逐流的清高品格。

东风夜放花千树。更吹落,星如雨。宝马雕车香满路。凤箫声动,玉壶光转,一夜鱼龙舞。 蛾儿雪柳黄金缕,笑语盈盈暗香去。众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处。

该词作于宋淳熙元年或二年。当时强敌压境,国事日衰,而南宋统治阶级却不思恢复,偏安江左,沉湎于歌舞享乐,以粉饰太平。洞察形势的辛弃疾,欲补天穹,却恨无路请缨。他满腹的激情、哀伤、怨恨,交织成了这幅元夕求索图。

表面极写元宵节灯火辉煌、万人彻夜狂欢的场面,讽刺南宋统治者只知沉醉于歌舞升平,而不思复国。词中繁华的景象,衬托出一位自怜幽独,脱俗不群的美人形象,从中表现了词人唯我独醒,不随波逐流的清高品格。

王国维认为古今之成大事业者必经过三种境界

昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路(晏殊)

衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴(柳永)

众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处(辛弃疾)

没有登高望远,难以确定有价值的探索目标。

没有对寻求的迫切愿望和自信,难以面对征程的漫长和艰辛。

没有千百度的求索,不会有瞬间的顿悟。

【情境默写精练】

1.《青玉案 元夕》中“____________。__________,__________”用比喻的手法写出上元之夜焰火乍放后缤纷如落雨的美丽景象。

2.《青玉案 元夕》中写女子盛装观灯情态的句子是“____________________,____________________”。

3.《青玉案 元夕》中“__________,__________,___________”生动地展现了元宵节整夜百乐齐鸣、花灯炫目的热闹景象。

4.《青玉案 元夕》中用“______________”一句写上元之夜车水马龙、人潮拥挤的观灯盛况。

5.李彦宏创立的网站“百度”之名源自《青玉案 元夕》中的“___________,___________,_______,_________”,象征着百度对中文信息检索技术的执着追求。

东风夜放花千树 更吹落 星如雨

蛾儿雪柳黄金缕 笑语盈盈暗香去

凤箫声动 玉壶光转 一夜鱼龙舞

宝马雕车香满路

众里寻他千百度 蓦然回首 那人却在 灯火阑珊处

【作者介绍】

刘克庄(1187-1269),字潜夫,号后村居士,莆田(今福建蒲田一带)人,南宋著名的江湖诗人和辛派词人的重要作家。以荫入仕,淳祐六年赐进士出身,官至工部尚书兼侍读。任建阳县令时,曾因作《落梅》诗中有“东风谬掌花权柄,却忌孤高不主张”句,得罪权贵,废置十年。

刘克庄所写诗词多感时事之作,渴望收复中原,振兴国力,反对妥协苟安。词风粗豪肆放,慷慨激越,有明显的散文化、议论化倾向。

代表作有《贺新郎·送陈子华赴直州》、《沁园春·梦浮若》、《玉楼春·戏呈林节推乡兄》等。著有《后村先生大全集》、《后村别调》。

贺新郎

刘克庄

【写作背景】

小序:“实之三和有忧边之语,走笔答之。”

这首词是作者和朋友王实之六首唱和词中的第四首。 此时迅速崛起的蒙古族,已经给周边的国家带来了灾难性的威胁,数十年间它相继灭亡了西夏和金,接着开始逐步南侵,并最终形成了对南宋王朝大包围的战略态势。“忧边”为全篇行文的中心,这首词写出了词人对国家民族的前途和命运的深切忧虑,想要挽救民族于危亡之间的爱国热情。

贺新郎

刘克庄

贺新郎

刘克庄

国脉微如缕。问长缨何时入手,缚将戎主?未必人间无好汉,谁与宽些尺度?试看取当年韩五。岂有谷城公付授,也不干曾遇骊山母。谈笑起,两河路。 少时棋柝曾联句。叹而今登楼揽镜,事机频误。闻说北风吹面急,边上冲梯屡舞。君莫道、投鞭虚语。自古一贤能制难,有金汤、便可无张许?快投笔,莫题柱。

国家的命脉,已微细得像一根丝缕。请问,捆人的长绳何时才能到我手里,把敌人的首领捆起来。人间并不是没有英雄好汉,只是朝廷上没有放宽用人的标准。你看当年的韩世忠吧,他并没有经过谷城公那样的名师传授指点,也不曾遇到过如像骊山圣母那样的神仙传授法术,可他一样能在谈笑之中指挥大军,在河北东西两路大败金兵。 我年轻的时候,也曾在军营中一边下棋一边联句。可现在人老了,登楼眺望中原,揽镜自照,已力不从心,多次误了从军的机会。听说蒙古军不断南侵,形势危急,边境上敌军围攻城池的冲车云梯,在不断地飞舞。你不要认为,蒙古军说投鞭能过长江是吹牛。自古以来,用一个贤能的人,就能解除国家的危难。即使有坚固险要如铁铸成的城,四周围着灌满沸水的护城河,要是没有像张巡、许远这样忠心耿耿的英勇将领固守,那也没有用处。赶快像汉代的班超那样,投笔从戎吧!在现在这个时代,不要再想用文辞来博得高官厚禄了。

译文

贺新郎

刘克庄

国脉微如缕。问长缨何时入手,缚将戎主?未必人间无好汉,谁与宽些尺度?试看取当年韩五。岂有谷城公付授,也不干曾遇骊山母。谈笑起,两河路。 少时棋柝曾联句。叹而今登楼揽镜,事机频误。闻说北风吹面急,边上冲梯屡舞。君莫道、投鞭虚语。自古一贤能制难,有金汤、便可无张许?快投笔,莫题柱。

长缨:长绳。《汉书·终军传》:“军自请,愿受长缨,必羁南越王而致之阙下。”用王终军请缨之典,表现了作者渴望杀敌报国的强烈愿望和自信,也慨叹自己不知何时才能一展才干,实现抱负。

韩五:韩世忠,南宋著名抗金将领,因其排行第五,故称之。人呼为泼韩五。

两河路:指宋代行政区划河北东路和河北西路。北宋末年,韩世忠统帅部队在这一带屡次挫败金兵。

用韩世忠典,呼吁朝廷要不拘一格用人才。典中有典:张良、李筌之典。

典故

上

贺新郎

刘克庄

国脉微如缕。问长缨何时入手,缚将戎主?未必人间无好汉,谁与宽些尺度?试看取当年韩五。岂有谷城公付授,也不干曾遇骊山母。谈笑起,两河路。 少时棋柝曾联句。叹而今登楼揽镜,事机频误。闻说北风吹面急,边上冲梯屡舞。君莫道、投鞭虚语。自古一贤能制难,有金汤、便可无张许?快投笔,莫题柱。

谷城公:《史记·留侯世家》载,谷城公是授张良以兵书的老人,他对张良说:“孺子见我,济北谷城山下黄石即我矣。”后世称之为谷城公或黄石公。

骊山母:骊山老母,传说中的仙人。《太平广记·骊山姥》引《集仙传》载李筌在嵩山得黄帝《阴符经》,“抄读数千遍,竟不晓其义理。因入秦至骊山下,逢一老母,为说《阴符》之义。”

典故

上

贺新郎

刘克庄

国脉微如缕。问长缨何时入手,缚将戎主?未必人间无好汉,谁与宽些尺度?试看取当年韩五。岂有谷城公付授,也不干曾遇骊山母。谈笑起,两河路。 少时棋柝曾联句。叹而今登楼揽镜,事机频误。闻说北风吹面急,边上冲梯屡舞。君莫道、投鞭虚语。自古一贤能制难,有金汤、便可无张许?快投笔,莫题柱。

棋柝:化用韩愈与李正封联句:“从军古云乐,谈笑青油幕。灯明夜观棋,月暗秋城柝。”(联句:两人或几人各作一句或两句,组合成一首诗)借典追忆自己青年时期的军旅生活,表达对从军报国的渴望。

登楼揽镜:上楼照镜。语出杜甫《江上》诗:“勋业频看镜,行藏独倚楼。”暗指容颜憔悴衰老。感叹年华已逝,功业无成。怀才不遇的悲愤。

投鞭:典出《晋书》,苻坚进攻东晋时曾说:“以吾之众旅,投鞭于江,足断其流。”虚语:不可能实现的话。用以警告统治者要重视敌人。

典故

下

贺新郎

刘克庄

国脉微如缕。问长缨何时入手,缚将戎主?未必人间无好汉,谁与宽些尺度?试看取当年韩五。岂有谷城公付授,也不干曾遇骊山母。谈笑起,两河路。 少时棋柝曾联句。叹而今登楼揽镜,事机频误。闻说北风吹面急,边上冲梯屡舞。君莫道、投鞭虚语。自古一贤能制难,有金汤、便可无张许?快投笔,莫题柱。

一贤能制难:制难,解除危难;语出《旧唐书·突厥传》载卢俌上唐中宗疏中语:“汉拜郅都,匈奴避境;赵命李牧,林胡远窜。则朔方之安危,边域之胜负,地方千里,制在一贤。”

张许:张巡和许远,唐安史之乱时死守睢阳的名将。用以讽劝朝廷不要认为天堑可凭,而要重用人才。

投笔:取班超投笔从戎的典故。

题柱:常璩《华阳国志·蜀志》载“《成都》城北十里有升仙桥,有送客观。司马相如初入长安,题其门曰:‘不乘赤车驷马,不过汝下也。’”

激励爱国志士投笔从戎,不要只是追求功名利禄。

典故

下

【情境默写精练】

1.刘克庄《贺新郎》(国脉微如缕)中“______________”用极形象的比喻,说明国家的命脉实在已经衰微不堪。

2.刘克庄《贺新郎》(国脉微如缕)中“____________,_________”两句劈空而下,将请缨报国之志士的热忱,尽情表达出来,落于纸上铮铮有声。

3.刘克庄《贺新郎》(国脉微如缕)上阕连用西汉张良、唐将李筌两个典故的句子是“____________________,____________________”。

4.刘克庄《贺新郎》(国脉微如缕)中“____________________”写出了词人曾有少年报国从军的夙愿。

5.刘克庄《贺新郎》(国脉微如缕)中“__________,__________”两句,将当时边境上疾风扑面、黑云压城的情景生动地描绘了出来。

国脉微如缕

问长缨何时入手 缚将戎主

岂有谷城公付授 也不干曾遇骊山母

少时棋柝曾联句

闻说北风吹面急 边上冲梯屡舞

【写作背景】

这首词为公元1176年(宋孝宗淳熙三年)作者任江西提点刑狱,驻节赣州、途经造口时所作。关于此词之发端,罗大经在《鹤林玉露》中有几句话非常重要,他说:“盖南渡之初,虏人追隆祐太后御舟至造口,不及而还。幼安自此起兴。”当时辛弃疾南归十余年,在江西任刑法狱颂方面的官吏,经常巡回往复于湖南、江西等地。来到造口,俯瞰不舍昼夜流逝而去的江水,词人的思绪也似这江水般波澜起伏,绵延不绝,于是写下了这首词。

菩萨蛮

辛弃疾

菩萨蛮

辛弃疾

郁孤台下清江水,中间多少行人泪。西北望长安,可怜无数山。

青山遮不住,毕竟东流去。江晚正愁余,山深闻鹧鸪。

郁孤台下这赣江的水,水中有多少行人的眼泪。我举头眺望西北的长安,可惜只看到无数青山。

但青山怎能把江水挡住?江水毕竟还会向东流去。夕阳西下我正满怀愁绪,听到深山里传来鹧鸪的鸣叫声。

【译文】

辛弃疾此首《菩萨蛮》,用极高明之比兴艺术,写极深沉之爱国情思,以眼前景道心上事,其眼前景不过是清江水、无数山,心上事则包举家国之悲今昔之感种种意念,而一并托诸眼前景写出。显有寄托,又难以一一指实。此种以全幅意境寓写整个襟抱、运用比兴寄托又未必一一指实之艺术造诣,实为中国美学理想之一体现。

【佳句点评】郁孤台下清江水,中间多少行人泪。

菩萨蛮

辛弃疾

“郁孤台下清江水”---由于汉字形、声、义具体可感之特质,尤其郁(郁)有郁勃、沉郁之意,孤有巍巍独立之感,郁孤台三字劈面便呈显出一座郁然孤峙之高台。

“行人”包括当时无数逃难的民众,也包括后来经过这里悲叹往事的爱国志士报国无门、壮志未酬的爱国志士的悲愤,自然也包括作者自己。“多少”一是说明受苦受难的民众之多,二是表明民众所受灾难之多、苦难之深,三是表明作者悲愤之强烈。

【佳句点评】西北望长安,可怜无数山。

菩萨蛮

辛弃疾

“望”——表达了作者对已经沦陷而没有收复的故都和中原的怀想。

“无数山” ——喻指什么,这是一个泛概念,不易明确落实,应是包括各种造成中原未能收复的因素。暗指不图恢复只求苟安的南宋小王朝内大大小小的投降派。(南宋朝廷内的投降派),表现了词人的悲愤之情。

【佳句点评】青山遮不住,毕竟东流去。

菩萨蛮

辛弃疾

无数青山虽可遮住长安,但终究遮不住一江之水向东流。

如东流去之江水有所喻,当喻祖国一方。无数青山,则其所喻当指敌人。在词人潜伏意识中,当并指投降派,词人既叹其遮住长安,更道出其挡不住东流,挡不住爱国志士收复失地的决心。

【佳句点评】青山遮不住,毕竟东流去。

菩萨蛮

辛弃疾

渲染了凄凉的环境气氛,用鹧鸪鸟叫声烘托了人物凄苦的心情,表达了词人又忧心忡忡的复杂心情。

①“愁”指词人国破家亡的悲愁,表达词人忧国忧民之情。

②“愁” 包含了怀念中原故土(沦陷区)之情,故园难回的义愤(忠愤)之情,对主和派阻挠恢复大业的不满和无法收复中原的悲痛之情,想收复失地,但又身不由己的矛盾心情。

菩萨蛮

辛弃疾

郁孤台下清江水,中间多少行人泪。西北望长安,可怜无数山。

青山遮不住,毕竟东流去。江晚正愁余,山深闻鹧鸪。

上片:控诉金兵入侵,表达对北方领土和抗敌军民的深切怀念。

下片:即景抒情,表明了必胜的信心,抒写壮志难酬的悲愤。

【内容】

追怀当年国事艰危的沉痛;

对百姓流离失所的同情;

对失去的国土的深情怀念;

故园难回的忠愤;

壮志难酬的抑郁和苦闷;

对当权者一味妥协不思光复的愤懑。

忧国忧民

故园难回

壮志难酬

【思想感情】

【情境默写精练】

1.《菩萨蛮 书江西造口壁》中控诉金兵入侵的句子是“___________,_____________”。

2.《菩萨蛮 书江西造口壁》中“____________,____________”既是眼前实景,又暗喻自己百折不回的意志,也增强了词人争取最后胜利的信心。

3.《菩萨蛮 书江西造口壁》中“______________”写遥望长安,境界顿时无限高远。然而“______________”,望不见长安,境界遂一变为具有封闭式之意味。

4.《菩萨蛮 书江西造口壁》中“___________,___________”这一暮色苍茫又具封闭式意味之境界,无异为词人沉郁苦闷之孤怀写照,又暗合上阕开头之郁孤台意象。

5.辛弃疾《菩萨蛮 书江西造口壁》中写道,江中不仅能看到江水,还能看到“___________”;而北望故都,又“_________”,视线常被遮挡。

郁孤台下清江水 中间多少行人泪

青山遮不住 毕竟东流去

西北望长安

可怜无数山

江晚正愁余 山深闻鹧鸪

中间多少行人泪

可怜无数山

【作者简介】王实甫,元代杂剧作家,名德信。代表作《西厢记》《破窑记》《丽春堂》。

王实甫是杰出的语言艺术大师,他吸收了当时民间生动活泼的口语,继承了唐诗宋词精美的语言艺术,融化百家,创造了文彩斑斓的元曲语汇,成为我国戏曲史上文采派最杰出的代表,形成了非常优美的“花间美人”的艺术风格。

其作品抒情性强,曲词优美,对元杂剧和后来戏曲的发展有很大的影响。

长亭送别

王实甫

【作品介绍】《西厢记》全名为《崔莺莺待月西厢记》,共5本21折,取材于唐人元稹的《莺莺传》和金人董解元改编的《西厢记诸宫调》(习称《董西厢》)。

故事讲述唐代礼部尚书之子书生张珙父母亡故后,家庭败落,虽有满腹诗书才学,却还没有做官。在去京城应试的路上,于寺庙中遇见崔相国之女崔莺莺,两人产生爱情,恰逢乱军首领孙飞虎兵围古寺,强索莺莺为妻。莺莺之母崔夫人许诺:“无论何人,退得贼兵,情愿倒赔妆嫁,将莺莺许配于他。”张珙挺身而出,修书招来白马将军杜确,杀退孙飞虎,不料崔夫人变卦,竟让张珙与莺莺兄妹相称。二人不甘忍受礼教束缚,在丫鬟红娘的热情帮助下,几经挫折,终成眷属。崔夫人不得已同意婚事,但提出张生只有到京城考取状元后,才能完婚。《长亭送别》讲述的就是一家人送别张生赴京赶考的情景。

长亭送别

王实甫

【正宫】【端正好】碧云天,黄花地,西风紧,北雁南飞。晓来谁染霜林醉?总是离人泪。

长亭送别

王实甫

【正宫】宫调名,元杂剧的第一支曲子前标示,表示这一折自【端正好】以下各曲均属【正宫】

【端正好】曲牌名,每个曲牌都属于一定的宫调。

【译文】碧云悠悠的天空,黄花纷纷的大地,秋天西风凄紧而猛吹,空中大雁从北往南飞。早晨枫叶红得像喝醉酒的人脸一样,都是被离人的眼泪染成的啊。

【正宫】【端正好】碧云天,黄花地,西风紧,北雁南飞。晓来谁染霜林醉?总是离人泪。

长亭送别

王实甫

【赏析】这支曲子通过崔莺莺对暮秋郊野景色的感受,抒发了与张生离别痛苦压抑的心情。

在这支曲子中,作者选取了富有季节特征的景物:蓝天的碧云、萎积的黄花、凄紧的西风、南飞的大雁、如丹的枫叶。它们既是富有特征的暮秋景物,又渗透着主人公的离愁别恨,水乳交融,情辞相称,创造了萧瑟悲凉的戏剧氛围,构成了寥廓黯然的境界。“染”“醉”二字,下得极有分量。前者不仅把外射的感受化为动态的心理过程,而且令离人的涟涟别泪,宛然若见;后者既写出了枫林的色彩,更赋予人在离愁的重压下不能自持的情态。

【艺术特色】一曲【端正好】,诗意浓郁,哀愁绵长,通晓流畅和秀丽华美相互统一,堪称“情景交融”的元曲绝唱。

(1)意象的组合典雅华美。前五句,一句一景,点染了一幅空间广阔、色彩斑斓图画:蓝天白云,黄花满地,西风凄紧,北雁南飞,霜林染红。

(2)情感的抒发委婉含蓄。前四句,以具有深秋时节特征的景物,衬托出莺莺为离别所烦恼的痛苦压抑心情。后两句是莺莺自问自答,在为离别的痛苦而流了一夜眼泪的莺莺心中,经霜的树林是被她的离情感动而变红的,采用了夸张手法,表现了她因张生即将远离而无限感伤的心境。

(3)动词的运用恰到好处。一个“染”字、一个“醉”字,不但写出了景物色彩的变化,而且沟通了景与情的联系,使得大自然的景物融入凝重的离愁,蒙上一层沉郁忧伤的感彩,创造出委婉深沉、令人感伤的悲凉意境。

长亭送别

王实甫

【情境默写精练】

1.范仲淹《苏幕遮》(碧云天)中有“碧云天,黄叶地,秋色连波,波上寒烟翠”之语,王实甫在《长亭送别》中将这一意境化为“__________,__________,__________,____________”。

2.王实甫《长亭送别》中“__________________?____________”两句,采用了自问自答的形式,把泪水和霜林贯穿起来,使无情的树木具有了感彩。

碧云天 黄花地 西风紧 北雁南飞

晓来谁染霜林醉 总是离人泪

王磐(约1470—1530),字鸿渐,号西楼,江苏高邮人,明代散曲家。他出身仕宦家庭,但不喜豪华,厌弃科举,故未曾做官。筑楼高邮城西,与名流谈咏其间,因自号西楼。

他好读书,精通琴、棋、书、画,在寄情山水、吟诗作画中度过一生。其作品多以山水和闲适的生活为题材,间或有同情百姓疾苦之作,《朝天子 咏喇叭》即其中之一。王磐有《王西楼乐府》一卷,其艺术风格骚雅清俊、放逸诙谐,多用民间口语,妙趣横生。

朝天子·咏喇叭

王磐

这支曲作于明武宗正德年间(1506—1521),当时宦官当权,在交通要道运河上,他们往来频繁,每到一处就耀武扬威,鱼肉百姓。诗人王磐家住运河边的高邮县,目睹宦官的种种恶行,写了这支《朝天子》,借咏喇叭,揭露宦官的罪行。

喇叭,唢呐,曲儿小腔儿大。官船来往乱如麻,全仗你抬声价。军听了军愁,民听了民怕。哪里去辨甚么真共假?眼见的吹翻了这家,吹伤了那家,只吹的水尽鹅飞罢!

【译文】喇叭,唢呐,吹的曲子虽短,声音却很响亮。官船来往频繁如乱糟糟的麻,全凭借你抬高名誉地位。军队听了军队发愁,百姓听了百姓害怕。哪里会去辨别什么真和假?眼看着使有的人家倾家荡产,使有的人家元气大伤,直吹得水流干鹅飞跑,家破人亡啊!

朝天子·咏喇叭

王磐

喇叭,唢呐,曲儿小腔儿大。

官船来往乱如麻,全仗你抬声价。

军听了军愁,民听了民怕。哪里去辨甚么真共假?

眼见的吹翻了这家,吹伤了那家,只吹的水尽鹅飞罢!

朝天子·咏喇叭

王磐

比喻宦官地位低下 。 宦官虚张声势,仗势欺人 。

写“吹”之声音

讽刺宦官依仗权势,狐假虎威。

写“吹”之功用

他们走到哪里,就给哪里带来灾难。

官吏们把老百姓欺压得倾家荡产,一无所有。

写“吹”之恶果

表面上引用喇叭和唢呐,实际上借物抒怀,讽刺和揭露了明代宦官狐假虎威,残害百姓的罪恶行径,表达了人民的痛恨情绪。

主旨

【情境默写精练】

1.《朝天子 咏喇叭》中描写喇叭“吹”之声音的句子是:________,________,________________。

2.《朝天子 咏喇叭》中描写喇叭“吹”之功用的句子是:____________________,________________。

3.《朝天子 咏喇叭》中写出喇叭“吹”之恶果的句子是:______________,______________。

4.《朝天子 咏喇叭》中形象地写出宦官欺压百姓,把百姓搜刮得倾家荡产的句子是:___________,______________,____________!

喇叭 唢呐 曲儿小腔儿大

官船来往乱如麻 全仗你抬声价

军听了军愁 民听了民怕

眼见的吹翻了这家 吹伤了那家 只吹的水尽鹅飞罢

同课章节目录