4 在民族复兴的历史丰碑上——2020中国抗疫记 同步练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 4 在民族复兴的历史丰碑上——2020中国抗疫记 同步练习(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-11-23 10:56:46 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2024人教版高中语文选择性必修上册同步

4 在民族复兴的历史丰碑上——2020中国抗疫记

基础过关练

(2023江苏苏州月考,改编)阅读下面的文字和图表,完成问题。

(一)

1938年抗战期间,战地摄影师罗伯特·卡帕在武汉街头拍下一张照片——民众纷纷举起旗帜,其中一面醒目地写着:“不死!”

2020年,疫情暴发之时,寒风凛冽,江城封闭。但从千千万万的窗户,传来此起彼伏的呼喊:“武汉加油!”

不管是抗击外敌,还是抗击疫病,不同历史时空的“武汉保卫战”,都挺立着中华民族不屈的脊梁,传承着生生不息的精神力量。

从白衣战士冲锋在前的身影里,人们看到了“苟利国家生死以”的英勇无畏;从无数普通人坚守岗位的执着中,人们看到了“天下兴亡,匹夫有责”的责任感;从八方驰援的物资洪流中,人们看到了“岂曰无衣,与子同袍”的血脉深情……

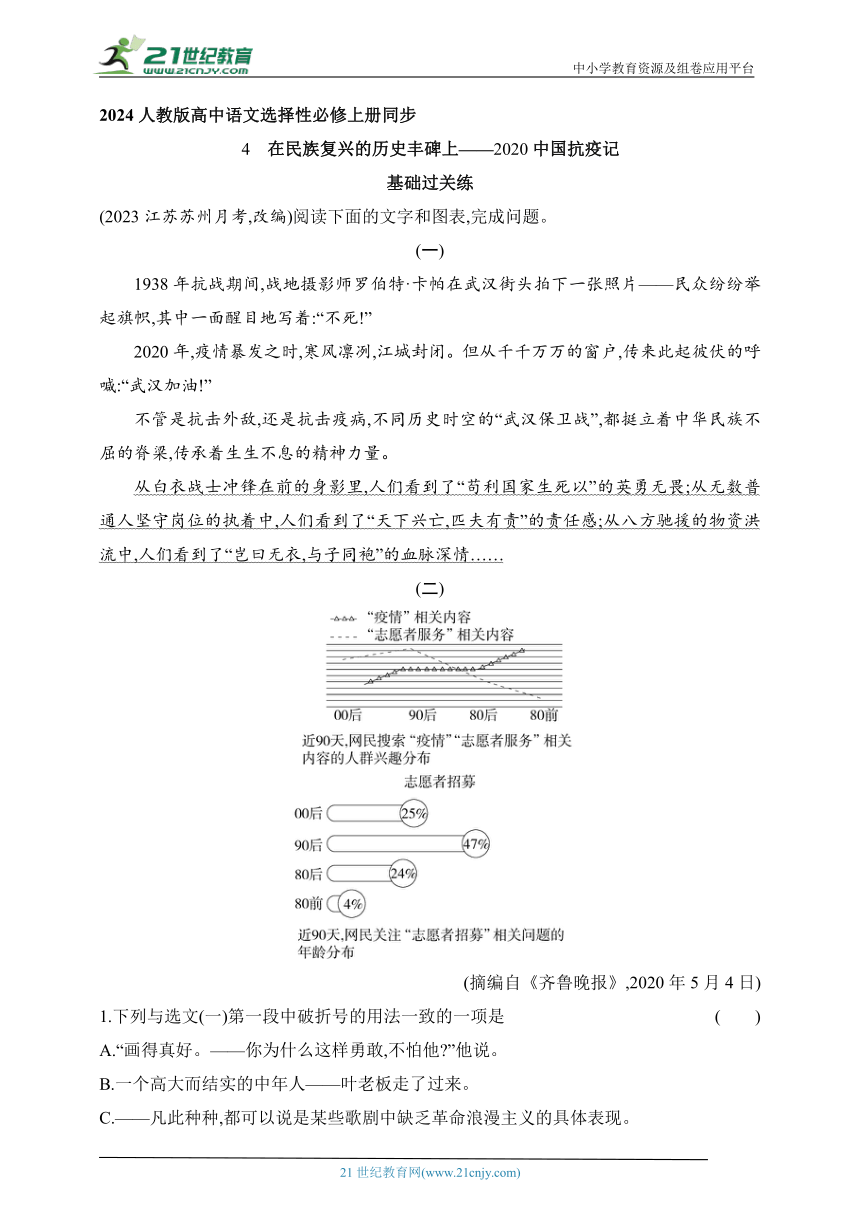

(二)

(摘编自《齐鲁晚报》,2020年5月4日)

1.下列与选文(一)第一段中破折号的用法一致的一项是 ( )

A.“画得真好。——你为什么这样勇敢,不怕他 ”他说。

B.一个高大而结实的中年人——叶老板走了过来。

C.——凡此种种,都可以说是某些歌剧中缺乏革命浪漫主义的具体表现。

D.“呜——”火车开动了。车厢里很快就安静了下来。

2.批注是一种有效的读书方法,请就文中画波浪线部分,选准角度进行批注。

3.提取图表主要信息,为图表拟写一则标题,并指出图表内容可以作为展现哪一种“新时代中国人民的精神品格”的论据。

阅读下面的文字,完成问题。

“白衣天使,欢迎回‘珈’”“春暖花开,英雄归来”。武汉大学举办抗疫医护人员赏樱活动,邀请来自全国各地支援湖北抗疫医护人员及家属近1.2万人赴约赏樱。

回想2020年,面对疫情,多少医护人员怀揣“国有战,召必回,战必胜”的坚定信念,义无反顾,挺身而出;多少白衣天使立下“不计报酬,无论生死”的铿锵誓言,请战出征,星夜驰援;多少支援湖北医疗队队员胸怀“不负生命之托”的医者仁心,全力救治,奋战到底。正是他们白衣为甲,逆行出征,换来了今天城市车流如织、校园书声琅琅、工厂机器轰鸣的安定与活力。( )从这个角度而言,赏樱活动致敬的是抗疫英雄,凝聚的是前行力量。

4.下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是 ( )

A.他们的礼遇值得给予,他们的事迹值得被铭记。

B.他们值得受到这样的礼遇,铭记他们的事迹。

C.他们的礼遇值得给予,他们的事迹值得铭记。

D.他们值得受到这样的礼遇,他们的事迹值得被铭记。

5.下列各项中,和文中画波浪线部分使用的修辞手法相同的一项是 ( )

A.好雨知时节,当春乃发生。

B.嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。

C.无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

D.危楼高百尺,手可摘星辰。

三年模拟练

(2023湖北部分高中联考协作体期中)阅读下面的文字,完成问题。(18分)

回家(节选)

林天宏

在前往地震重灾区映秀镇的山路上,我第一次遇见了程林祥。

那已经不能称之为“路”了。连日的大雨,把山路变成了沼泽地,每踩一步,大半只脚都会陷进泥浆里。无数从山上滚落的磨盘大的石头,在人们面前堆成一座座小山。

沿途,到处是成群结队从映秀镇逃出来的灾民。他们行色匆匆,脸上多半带着惶恐和悲伤的神情。这时,我看见一个背着人的中年男子,朝我们走来。

这是一个身材瘦小、略有些卷发的男子,面部表情看上去还算平静。背上的人,身材明显要比背他的男子高大,两条腿不时拖在地面上。他头上裹一块薄毯,看不清脸,身上穿着一套干净的白色校服。

同行的一个医生想上去帮忙,但这个男子停住,朝他微微摆了摆手。“不用了。”他说,“他是我儿子,死了。”

在简短的对话中,这个男子告诉我们,他叫程林祥,家在离映秀镇大约25公里的水磨镇上。他背上的人,是他的大儿子程磊,在映秀镇漩口中学读高一。地震后,程林祥赶到学校,扒开废墟,找到了程磊的尸体。于是,他决定把儿子背回去,让他在家里最后过一夜。

紧跟程林祥的,是他的妻子刘志珍。

地震发生的时候,程林祥夫妇都在镇上的工地里干活。一阵地动山摇之后,镇上的一些房子开始垮塌,夫妻俩冒着不断的余震,往家里跑。

家里的房子还算无恙,老人们也没受伤。夫妻俩松了一口气,他们并不清楚刚刚的地震意味着什么。

在持续不断的余震中,夫妻俩忐忑不安地过了一夜,13日早上7时,他们冒着大雨,前往映秀镇的漩口中学,寻找在那里读高一的大儿子程磊。

可呈现在这对满怀希望的夫妻面前的,却是一幅末日景象。

整个镇子变成了一片瓦砾场。幸存下来的人们,满脸惊恐的表情,四处奔走呼喊,救人的声音此起彼伏。连夜步行几十里山路,刚刚赶到的搜救部队,都来不及喝一口水,就投入到了救援中。夫妻俩穿过人群,来到了漩口中学前。逃出来的孩子们,在老师的帮助下搭建了一些简陋的窝棚。他们找遍了窝棚,只遇到程磊班上的十几个同学,他们都没有看见程磊。其中一个同学告诉程林祥,地震前,他还看见程磊在教室里看书。

那一瞬间,夫妻俩觉得好像“天塌了”。

他们发疯一样地冲上了废墟,翻捡起砖块和碎水泥板,用双手挖着废墟上的土,十指鲜血淋漓,残存的楼体上坠落下的砖块,不时砸落在身边,他们却毫无感觉。

夜幕降临,映秀镇依旧下着大雨,什么都看不见了。

夫妻俩无法继续搜寻,和程磊班上的孩子们挤在一个窝棚里,懂事的同学们都上来安慰他们,说程磊不会有事的。但夫妻俩什么话都听不进去,一整天,他们粒米未进,一口水也没喝,只是望着棚外大雨中那片废墟发呆。

夜里的气温越来越冷,程林祥只穿了一件短袖衫,刘志珍穿了一件外套,她犹豫了一下,还是把外套递给了学生们,那天晚上,这件外套传遍了窝棚里的每一个孩子。

14日早上,天刚刚亮,彻夜未眠的夫妻俩突然升起一个希望的念头:程磊有可能已经回家,他们只是在路上彼此错过去了。想到此,夫妻俩一刻也待不下去了,急匆匆步行4个多小时,回到了水磨镇的家中。

可儿子并没有回来。

这天晚上,刘志珍仍是难以入眠。凌晨三四点钟,以前从不沾酒的她,灌下一大口白酒,昏昏睡去。

天快亮的时候,昏睡中的刘志珍突然间听到一个隐约的女人声音:“你的儿子还在里面,明天去找,能找到的。”她一下子从梦中惊醒。

这一夜,程林祥也做了一个梦,他模模糊糊地看到,儿子正一个人坐在教室的角落里看着书,还抬头冲他笑了一下。

于是,天刚刚亮,夫妻俩又抱着一线希望,再往映秀镇。他们随身带了一套干净的校服,和一条布绳,想着要是儿子受伤了,就把他背回来。

但残酷的现实,瞬间打碎了夫妻俩的幻想。

发现程磊的时候,他的尸体,被压在一块巨大的水泥板的缝隙里。

夫妻俩顾不得哭,他们想把程磊的尸体从缝隙中拉出来,可是缝隙太小了。

夫妻俩跑下废墟,向跑来跑去的救援部队求援,刘志珍一次又一次地给经过的人们下跪,把膝盖跪得青紫,可并没有人理会他们。只有一个士兵过来看了看,无奈地说:“现在我们要先救活人,实在顾不上,抱歉。”

程林祥不知从什么地方捡来了一根铁镐,这个父亲用力地砸着那块巨大的水泥板。半个小时后,水泥板逐渐被敲成了碎块,他俯下身去,把找寻了两天的儿子,从废墟中拉了出来。

母亲想给他换上带来的新衣服,但程磊的全身已经僵硬。夫妻俩跪在他的尸体前,抚摸着他的手脚,一遍遍地呼唤他的名字,几分钟后,程磊的四肢竟慢慢地变软,母亲把他身上的脏衣服扯下,为他套上了干净的校服,然后在头上裹上了带来的薄毯。

程林祥把儿子背到了背上,他停住身,掂了掂儿子身体的重量,走上了回家的路。

(摘编自《中国青年报》)

1.下列对文章相关内容的理解,不正确的一项是(3分)( )

A.文章开头对进映秀镇的山路的描写,直观展现了汶川地震巨大的破坏力,也让读者可以想象得到程林祥背儿子回家之路的艰难。

B.文章细致叙述了程林祥夫妇三天两夜寻找儿子的曲折过程,不断出现的希望和希望的不断破灭,写出了他们内心遭受的煎熬。

C.孩子们对程林祥夫妇的安慰以及雨夜中刘志珍那件传遍窝棚里每一个孩子的外套,写出了她根植于内心的善良和困境中人们的互助关爱之情。

D.刘志珍把膝盖跪得青紫也没有人来帮他们把程磊的尸体从废墟中弄出来,是因为太多的伤亡早已让人们内心麻木。

2.下列对文章艺术手法的鉴赏分析,不正确的一项是(3分) ( )

A.作者写程林祥背着儿子的尸体回家时,“面部表情看上去还算平静”,简单直白地说“他是我儿子,死了”,用白描的手法,写出了命运的无常和无从更多表达的悲伤。

B.善于运用众多细节描写表现人物是本文的一大特点。比如写夫妻俩发疯一样冲进废墟用双手挖土,“十指鲜血淋漓”,生动地写出了夫妻俩内心的绝望。

C.作者采用虚构的笔法,写到昏睡中的刘志珍隐约听到一个女人声音的提示,程林祥也梦到儿子看书时的情景,这种笔法强化了叙事效果。

D.本文作者在叙述时冷静克制,善于将自己的情感不露声色地融入所讲的故事之中,让读者自己去体会其中蕴含的情感。

3.这篇通讯有着巨大的情感力量。试从作品、作者和读者三个角度分析它的情感内涵。(6分)

4.灾难也是中华民族伟大复兴过程中必须直面的一种考验,结合本文与课文《在民族复兴的历史丰碑上——2020中国抗疫记》,谈谈如何关怀灾难中的人。(6分)

答案与分层梯度式解析

第一单元

4 在民族复兴的历史丰碑上

——2020中国抗疫记

基础过关练

1.B 语段中的破折号表示解释说明。A.表示话题转换。B.表示解释说明。C.表示总结上文。D.表示声音的延长。

2.答案 (示例)批注:引用大量诗文名句诠释抗疫期间中国人民的时代精神的丰富内涵,诗文名句的使用丰富、充实了文章内容,使文章更富有内涵;运用排比,增强了气势,给人一种荡气回肠之感,更加打动人心。

解析 批注,指阅读时在文中空白处对文章进行批评和注解,作用是帮助自己掌握书中的内容。可以把读书感想、疑难问题随手写在书中的空白处,以帮助理解,深入思考;也可以从内容、手法、结构、语言等方面给文章加上评语。题干要求选准角度对文中画波浪线部分进行批注,即要求对文中画波浪线部分进行赏析。画波浪线部分采用三个“从……,人们看到了……”的句式,构成排比,给人一种荡气回肠之感,易于打动人心;三个分句中都引用了诗文名句,这些诗文名句丰富了文章内容,诠释了抗疫期间中国人民的时代精神的丰富内涵,使文章更富有内涵。

3.答案 (1)(示例)“志愿者服务”关注度超“疫情”,年轻一代更乐于助人

(2)(示例)万众一心、众志成城。

解析 由图表可知,近90天,90后对“志愿者服务”相关内容的搜索热度最高,00后次之,热度超过“疫情”相关内容;同样的,从关注“志愿者招募”相关问题的年龄分布来看,90后占比47%,00后占比25%,年轻一代奉献意识更强烈。故可拟标题:“志愿者服务”关注度超“疫情”,年轻一代更乐于助人(或“年轻一代关注疫情更关注志愿者服务”等)。图表主要表现了年轻一代争当志愿者,奉献意识强烈,体现了万众一心、众志成城和“一方有难,八方支援”等精神。据此整理作答即可。

4.D 通读文段可知,整段文字讲述的对象是抗疫医护人员,故“他们(抗疫医护人员)”应该作主语,排除A、C两项;“他们”作主语,那么后文对“他们的事迹”的陈述应该是被动句,排除B项。故选D。

5.B 画波浪线部分运用了比喻修辞,把医护工作者比作“白衣天使”。A.拟人,将春雨拟人化,赞颂春雨对万物的滋润。B.比喻,将琴声比喻成大小珍珠落入玉盘时那清脆、轻重交织的声音。C.借代,“丝竹”代指音乐,“案牍”代指官府的行政事务。D.夸张,“高百尺”“摘星辰”,极言楼之高。故选B。

三年模拟练

1.D “是因为太多的伤亡早已让人们内心麻木”错误。依据文章内容可知,人们不来帮忙是因为地震造成的伤亡太多,“要先救活人”,不是因为内心麻木。

2.C “作者采用虚构的笔法”错误。文中刘志珍、程林祥因思儿心切而魂牵梦萦是符合人物心理的,不一定是虚构笔法。况且真实性是新闻的核心特性,此处的“虚构的笔法”于文无据。

3.答案 ①从作品来说,父母因地震痛失爱子,历尽周折、千辛万苦才在废墟中找到儿子的尸体并将其背回家中,要“让他在家里最后过一夜”,这一事实本身让人深受感动。②从作者来说,文章渗透着对灾难中的人们深切的同情和悲悯的情怀,具有很强的感染力。③从读者来说,它能唤起全社会对灾区人民发自内心的同情,并能动员人们努力伸出援助之手。

解析 从作品来说,由“他背上的人,是他的大儿子程磊……找到了程磊的尸体……让他在家里最后过一夜”“那一瞬间,夫妻俩觉得好像‘天塌了’”“一整天,他们粒米未进,一口水也没喝,只是望着棚外大雨中那片废墟发呆”等可知,在地震中,父母痛失爱子,历尽周折、千辛万苦才在废墟中找到儿子的尸体并将其背回家中,要“让他在家里最后过一夜”,这一事实本身让人深受感动。

从作者来说,文章细致叙述了程林祥夫妇三天两夜寻找儿子的曲折过程,不断出现的希望和希望的不断破灭,写出了他们内心遭受的煎熬。在文中,作者通过细节描写表现人物,如找到程磊后,“夫妻俩跪在他的尸体前,抚摸着他的手脚,一遍遍地呼唤他的名字”,生动地写出了夫妻俩内心的绝望和对儿子的爱。作者通过对夫妻俩的描写,渗透着对灾难中的人们深切的同情和悲悯的情怀,具有很强的感染力。

从读者来说,作者对地震后场面的描写,深深地感染了读者,能唤起全社会对灾区人民发自内心的同情,并能动员人们努力伸出援助之手。

4.答案 ①给予灾难中的人们及时而有力的救助。应极力动员各方社会力量,发扬“一方有难,八方支援”的精神,尽量将灾难造成的损失降到最低。②秉持“人民至上,生命至上”的原则,珍视每一个人,关心每一个身处灾难中的人。③科学救灾。要系统救助,特别是对遭受心理创伤的人要实施积极的心理干预。

解析 对于遭受灾难的人,首先要给予及时而有效的救助,正如文中所说“现在我们要先救活人”,但是人力有限,故应极力动员各方社会力量,发扬“一方有难,八方支援”的精神,尽量将灾难造成的损失降到最低。生命是平等的,我们要珍视生命,珍视每一个人,关心每一个身处灾难中的人。我们要秉持“人民至上,生命至上”的原则,不放弃每一个身处灾难中的人。从某种意义上来讲,每一场天灾人祸,都是一场心灵上的灾难。在科学救灾的前提下,要对遭受心理创伤的人实施积极的心理干预。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2024人教版高中语文选择性必修上册同步

4 在民族复兴的历史丰碑上——2020中国抗疫记

基础过关练

(2023江苏苏州月考,改编)阅读下面的文字和图表,完成问题。

(一)

1938年抗战期间,战地摄影师罗伯特·卡帕在武汉街头拍下一张照片——民众纷纷举起旗帜,其中一面醒目地写着:“不死!”

2020年,疫情暴发之时,寒风凛冽,江城封闭。但从千千万万的窗户,传来此起彼伏的呼喊:“武汉加油!”

不管是抗击外敌,还是抗击疫病,不同历史时空的“武汉保卫战”,都挺立着中华民族不屈的脊梁,传承着生生不息的精神力量。

从白衣战士冲锋在前的身影里,人们看到了“苟利国家生死以”的英勇无畏;从无数普通人坚守岗位的执着中,人们看到了“天下兴亡,匹夫有责”的责任感;从八方驰援的物资洪流中,人们看到了“岂曰无衣,与子同袍”的血脉深情……

(二)

(摘编自《齐鲁晚报》,2020年5月4日)

1.下列与选文(一)第一段中破折号的用法一致的一项是 ( )

A.“画得真好。——你为什么这样勇敢,不怕他 ”他说。

B.一个高大而结实的中年人——叶老板走了过来。

C.——凡此种种,都可以说是某些歌剧中缺乏革命浪漫主义的具体表现。

D.“呜——”火车开动了。车厢里很快就安静了下来。

2.批注是一种有效的读书方法,请就文中画波浪线部分,选准角度进行批注。

3.提取图表主要信息,为图表拟写一则标题,并指出图表内容可以作为展现哪一种“新时代中国人民的精神品格”的论据。

阅读下面的文字,完成问题。

“白衣天使,欢迎回‘珈’”“春暖花开,英雄归来”。武汉大学举办抗疫医护人员赏樱活动,邀请来自全国各地支援湖北抗疫医护人员及家属近1.2万人赴约赏樱。

回想2020年,面对疫情,多少医护人员怀揣“国有战,召必回,战必胜”的坚定信念,义无反顾,挺身而出;多少白衣天使立下“不计报酬,无论生死”的铿锵誓言,请战出征,星夜驰援;多少支援湖北医疗队队员胸怀“不负生命之托”的医者仁心,全力救治,奋战到底。正是他们白衣为甲,逆行出征,换来了今天城市车流如织、校园书声琅琅、工厂机器轰鸣的安定与活力。( )从这个角度而言,赏樱活动致敬的是抗疫英雄,凝聚的是前行力量。

4.下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是 ( )

A.他们的礼遇值得给予,他们的事迹值得被铭记。

B.他们值得受到这样的礼遇,铭记他们的事迹。

C.他们的礼遇值得给予,他们的事迹值得铭记。

D.他们值得受到这样的礼遇,他们的事迹值得被铭记。

5.下列各项中,和文中画波浪线部分使用的修辞手法相同的一项是 ( )

A.好雨知时节,当春乃发生。

B.嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。

C.无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

D.危楼高百尺,手可摘星辰。

三年模拟练

(2023湖北部分高中联考协作体期中)阅读下面的文字,完成问题。(18分)

回家(节选)

林天宏

在前往地震重灾区映秀镇的山路上,我第一次遇见了程林祥。

那已经不能称之为“路”了。连日的大雨,把山路变成了沼泽地,每踩一步,大半只脚都会陷进泥浆里。无数从山上滚落的磨盘大的石头,在人们面前堆成一座座小山。

沿途,到处是成群结队从映秀镇逃出来的灾民。他们行色匆匆,脸上多半带着惶恐和悲伤的神情。这时,我看见一个背着人的中年男子,朝我们走来。

这是一个身材瘦小、略有些卷发的男子,面部表情看上去还算平静。背上的人,身材明显要比背他的男子高大,两条腿不时拖在地面上。他头上裹一块薄毯,看不清脸,身上穿着一套干净的白色校服。

同行的一个医生想上去帮忙,但这个男子停住,朝他微微摆了摆手。“不用了。”他说,“他是我儿子,死了。”

在简短的对话中,这个男子告诉我们,他叫程林祥,家在离映秀镇大约25公里的水磨镇上。他背上的人,是他的大儿子程磊,在映秀镇漩口中学读高一。地震后,程林祥赶到学校,扒开废墟,找到了程磊的尸体。于是,他决定把儿子背回去,让他在家里最后过一夜。

紧跟程林祥的,是他的妻子刘志珍。

地震发生的时候,程林祥夫妇都在镇上的工地里干活。一阵地动山摇之后,镇上的一些房子开始垮塌,夫妻俩冒着不断的余震,往家里跑。

家里的房子还算无恙,老人们也没受伤。夫妻俩松了一口气,他们并不清楚刚刚的地震意味着什么。

在持续不断的余震中,夫妻俩忐忑不安地过了一夜,13日早上7时,他们冒着大雨,前往映秀镇的漩口中学,寻找在那里读高一的大儿子程磊。

可呈现在这对满怀希望的夫妻面前的,却是一幅末日景象。

整个镇子变成了一片瓦砾场。幸存下来的人们,满脸惊恐的表情,四处奔走呼喊,救人的声音此起彼伏。连夜步行几十里山路,刚刚赶到的搜救部队,都来不及喝一口水,就投入到了救援中。夫妻俩穿过人群,来到了漩口中学前。逃出来的孩子们,在老师的帮助下搭建了一些简陋的窝棚。他们找遍了窝棚,只遇到程磊班上的十几个同学,他们都没有看见程磊。其中一个同学告诉程林祥,地震前,他还看见程磊在教室里看书。

那一瞬间,夫妻俩觉得好像“天塌了”。

他们发疯一样地冲上了废墟,翻捡起砖块和碎水泥板,用双手挖着废墟上的土,十指鲜血淋漓,残存的楼体上坠落下的砖块,不时砸落在身边,他们却毫无感觉。

夜幕降临,映秀镇依旧下着大雨,什么都看不见了。

夫妻俩无法继续搜寻,和程磊班上的孩子们挤在一个窝棚里,懂事的同学们都上来安慰他们,说程磊不会有事的。但夫妻俩什么话都听不进去,一整天,他们粒米未进,一口水也没喝,只是望着棚外大雨中那片废墟发呆。

夜里的气温越来越冷,程林祥只穿了一件短袖衫,刘志珍穿了一件外套,她犹豫了一下,还是把外套递给了学生们,那天晚上,这件外套传遍了窝棚里的每一个孩子。

14日早上,天刚刚亮,彻夜未眠的夫妻俩突然升起一个希望的念头:程磊有可能已经回家,他们只是在路上彼此错过去了。想到此,夫妻俩一刻也待不下去了,急匆匆步行4个多小时,回到了水磨镇的家中。

可儿子并没有回来。

这天晚上,刘志珍仍是难以入眠。凌晨三四点钟,以前从不沾酒的她,灌下一大口白酒,昏昏睡去。

天快亮的时候,昏睡中的刘志珍突然间听到一个隐约的女人声音:“你的儿子还在里面,明天去找,能找到的。”她一下子从梦中惊醒。

这一夜,程林祥也做了一个梦,他模模糊糊地看到,儿子正一个人坐在教室的角落里看着书,还抬头冲他笑了一下。

于是,天刚刚亮,夫妻俩又抱着一线希望,再往映秀镇。他们随身带了一套干净的校服,和一条布绳,想着要是儿子受伤了,就把他背回来。

但残酷的现实,瞬间打碎了夫妻俩的幻想。

发现程磊的时候,他的尸体,被压在一块巨大的水泥板的缝隙里。

夫妻俩顾不得哭,他们想把程磊的尸体从缝隙中拉出来,可是缝隙太小了。

夫妻俩跑下废墟,向跑来跑去的救援部队求援,刘志珍一次又一次地给经过的人们下跪,把膝盖跪得青紫,可并没有人理会他们。只有一个士兵过来看了看,无奈地说:“现在我们要先救活人,实在顾不上,抱歉。”

程林祥不知从什么地方捡来了一根铁镐,这个父亲用力地砸着那块巨大的水泥板。半个小时后,水泥板逐渐被敲成了碎块,他俯下身去,把找寻了两天的儿子,从废墟中拉了出来。

母亲想给他换上带来的新衣服,但程磊的全身已经僵硬。夫妻俩跪在他的尸体前,抚摸着他的手脚,一遍遍地呼唤他的名字,几分钟后,程磊的四肢竟慢慢地变软,母亲把他身上的脏衣服扯下,为他套上了干净的校服,然后在头上裹上了带来的薄毯。

程林祥把儿子背到了背上,他停住身,掂了掂儿子身体的重量,走上了回家的路。

(摘编自《中国青年报》)

1.下列对文章相关内容的理解,不正确的一项是(3分)( )

A.文章开头对进映秀镇的山路的描写,直观展现了汶川地震巨大的破坏力,也让读者可以想象得到程林祥背儿子回家之路的艰难。

B.文章细致叙述了程林祥夫妇三天两夜寻找儿子的曲折过程,不断出现的希望和希望的不断破灭,写出了他们内心遭受的煎熬。

C.孩子们对程林祥夫妇的安慰以及雨夜中刘志珍那件传遍窝棚里每一个孩子的外套,写出了她根植于内心的善良和困境中人们的互助关爱之情。

D.刘志珍把膝盖跪得青紫也没有人来帮他们把程磊的尸体从废墟中弄出来,是因为太多的伤亡早已让人们内心麻木。

2.下列对文章艺术手法的鉴赏分析,不正确的一项是(3分) ( )

A.作者写程林祥背着儿子的尸体回家时,“面部表情看上去还算平静”,简单直白地说“他是我儿子,死了”,用白描的手法,写出了命运的无常和无从更多表达的悲伤。

B.善于运用众多细节描写表现人物是本文的一大特点。比如写夫妻俩发疯一样冲进废墟用双手挖土,“十指鲜血淋漓”,生动地写出了夫妻俩内心的绝望。

C.作者采用虚构的笔法,写到昏睡中的刘志珍隐约听到一个女人声音的提示,程林祥也梦到儿子看书时的情景,这种笔法强化了叙事效果。

D.本文作者在叙述时冷静克制,善于将自己的情感不露声色地融入所讲的故事之中,让读者自己去体会其中蕴含的情感。

3.这篇通讯有着巨大的情感力量。试从作品、作者和读者三个角度分析它的情感内涵。(6分)

4.灾难也是中华民族伟大复兴过程中必须直面的一种考验,结合本文与课文《在民族复兴的历史丰碑上——2020中国抗疫记》,谈谈如何关怀灾难中的人。(6分)

答案与分层梯度式解析

第一单元

4 在民族复兴的历史丰碑上

——2020中国抗疫记

基础过关练

1.B 语段中的破折号表示解释说明。A.表示话题转换。B.表示解释说明。C.表示总结上文。D.表示声音的延长。

2.答案 (示例)批注:引用大量诗文名句诠释抗疫期间中国人民的时代精神的丰富内涵,诗文名句的使用丰富、充实了文章内容,使文章更富有内涵;运用排比,增强了气势,给人一种荡气回肠之感,更加打动人心。

解析 批注,指阅读时在文中空白处对文章进行批评和注解,作用是帮助自己掌握书中的内容。可以把读书感想、疑难问题随手写在书中的空白处,以帮助理解,深入思考;也可以从内容、手法、结构、语言等方面给文章加上评语。题干要求选准角度对文中画波浪线部分进行批注,即要求对文中画波浪线部分进行赏析。画波浪线部分采用三个“从……,人们看到了……”的句式,构成排比,给人一种荡气回肠之感,易于打动人心;三个分句中都引用了诗文名句,这些诗文名句丰富了文章内容,诠释了抗疫期间中国人民的时代精神的丰富内涵,使文章更富有内涵。

3.答案 (1)(示例)“志愿者服务”关注度超“疫情”,年轻一代更乐于助人

(2)(示例)万众一心、众志成城。

解析 由图表可知,近90天,90后对“志愿者服务”相关内容的搜索热度最高,00后次之,热度超过“疫情”相关内容;同样的,从关注“志愿者招募”相关问题的年龄分布来看,90后占比47%,00后占比25%,年轻一代奉献意识更强烈。故可拟标题:“志愿者服务”关注度超“疫情”,年轻一代更乐于助人(或“年轻一代关注疫情更关注志愿者服务”等)。图表主要表现了年轻一代争当志愿者,奉献意识强烈,体现了万众一心、众志成城和“一方有难,八方支援”等精神。据此整理作答即可。

4.D 通读文段可知,整段文字讲述的对象是抗疫医护人员,故“他们(抗疫医护人员)”应该作主语,排除A、C两项;“他们”作主语,那么后文对“他们的事迹”的陈述应该是被动句,排除B项。故选D。

5.B 画波浪线部分运用了比喻修辞,把医护工作者比作“白衣天使”。A.拟人,将春雨拟人化,赞颂春雨对万物的滋润。B.比喻,将琴声比喻成大小珍珠落入玉盘时那清脆、轻重交织的声音。C.借代,“丝竹”代指音乐,“案牍”代指官府的行政事务。D.夸张,“高百尺”“摘星辰”,极言楼之高。故选B。

三年模拟练

1.D “是因为太多的伤亡早已让人们内心麻木”错误。依据文章内容可知,人们不来帮忙是因为地震造成的伤亡太多,“要先救活人”,不是因为内心麻木。

2.C “作者采用虚构的笔法”错误。文中刘志珍、程林祥因思儿心切而魂牵梦萦是符合人物心理的,不一定是虚构笔法。况且真实性是新闻的核心特性,此处的“虚构的笔法”于文无据。

3.答案 ①从作品来说,父母因地震痛失爱子,历尽周折、千辛万苦才在废墟中找到儿子的尸体并将其背回家中,要“让他在家里最后过一夜”,这一事实本身让人深受感动。②从作者来说,文章渗透着对灾难中的人们深切的同情和悲悯的情怀,具有很强的感染力。③从读者来说,它能唤起全社会对灾区人民发自内心的同情,并能动员人们努力伸出援助之手。

解析 从作品来说,由“他背上的人,是他的大儿子程磊……找到了程磊的尸体……让他在家里最后过一夜”“那一瞬间,夫妻俩觉得好像‘天塌了’”“一整天,他们粒米未进,一口水也没喝,只是望着棚外大雨中那片废墟发呆”等可知,在地震中,父母痛失爱子,历尽周折、千辛万苦才在废墟中找到儿子的尸体并将其背回家中,要“让他在家里最后过一夜”,这一事实本身让人深受感动。

从作者来说,文章细致叙述了程林祥夫妇三天两夜寻找儿子的曲折过程,不断出现的希望和希望的不断破灭,写出了他们内心遭受的煎熬。在文中,作者通过细节描写表现人物,如找到程磊后,“夫妻俩跪在他的尸体前,抚摸着他的手脚,一遍遍地呼唤他的名字”,生动地写出了夫妻俩内心的绝望和对儿子的爱。作者通过对夫妻俩的描写,渗透着对灾难中的人们深切的同情和悲悯的情怀,具有很强的感染力。

从读者来说,作者对地震后场面的描写,深深地感染了读者,能唤起全社会对灾区人民发自内心的同情,并能动员人们努力伸出援助之手。

4.答案 ①给予灾难中的人们及时而有力的救助。应极力动员各方社会力量,发扬“一方有难,八方支援”的精神,尽量将灾难造成的损失降到最低。②秉持“人民至上,生命至上”的原则,珍视每一个人,关心每一个身处灾难中的人。③科学救灾。要系统救助,特别是对遭受心理创伤的人要实施积极的心理干预。

解析 对于遭受灾难的人,首先要给予及时而有效的救助,正如文中所说“现在我们要先救活人”,但是人力有限,故应极力动员各方社会力量,发扬“一方有难,八方支援”的精神,尽量将灾难造成的损失降到最低。生命是平等的,我们要珍视生命,珍视每一个人,关心每一个身处灾难中的人。我们要秉持“人民至上,生命至上”的原则,不放弃每一个身处灾难中的人。从某种意义上来讲,每一场天灾人祸,都是一场心灵上的灾难。在科学救灾的前提下,要对遭受心理创伤的人实施积极的心理干预。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)