山西省部分学校2023-2024学年高一上学期11月期中联合考试化学试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 山西省部分学校2023-2024学年高一上学期11月期中联合考试化学试题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 691.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-11-23 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

山西省部分学校2023-2024学年高一上学期11月期中联合考试

化学

注意事项:

1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

4.本试卷主要考试内容:人教版必修第一册第一章、第二章。

5.可能用到的相对原子质量:H 1 C 12 N 14 O 16 Na 23 Mg 24 Al 27 S32 Cl 35.5 Ca 40

一、选择题:本题共14小题,每小题3分,共42分。在每小题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的。

1.下列生产、生活中的事例不涉及氧化还原反应的是( )

A.菜刀生锈 B.高炉炼铁 C.食物的腐败 D.活性炭净水

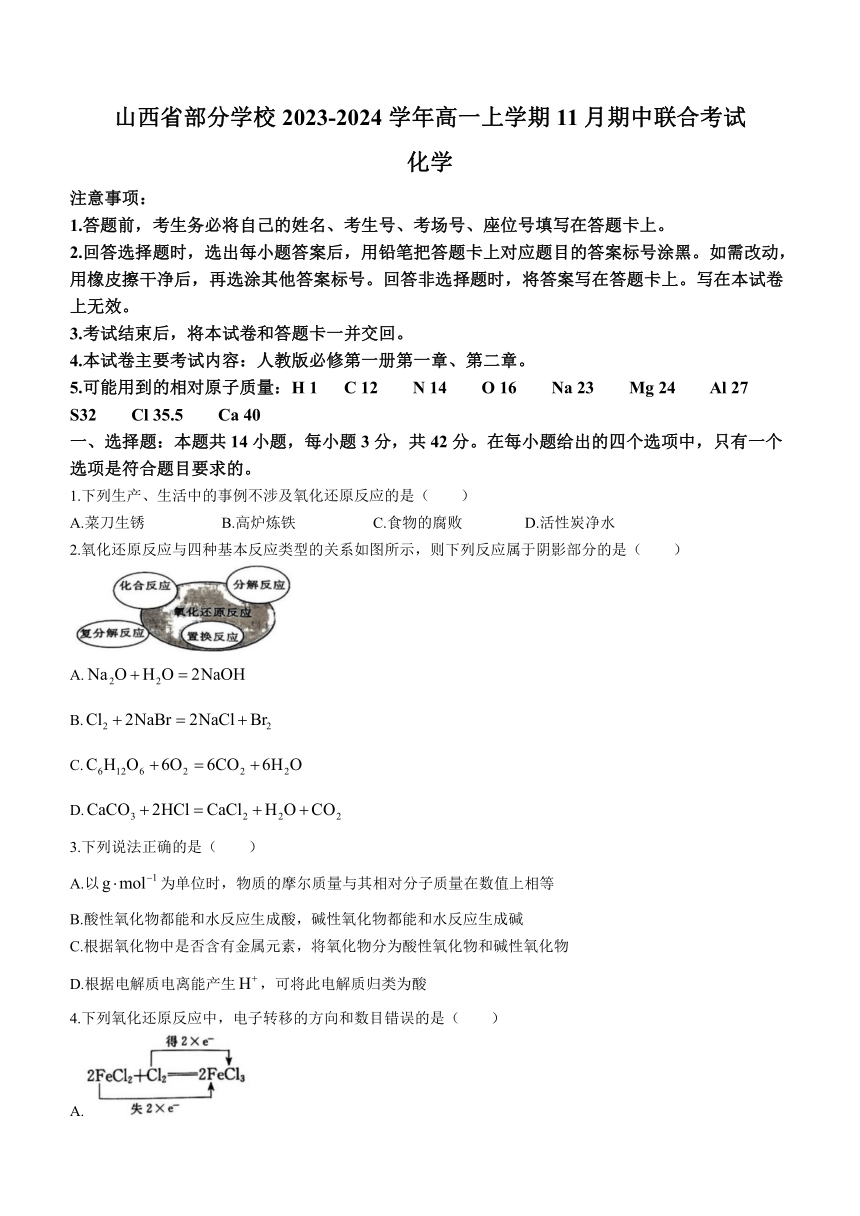

2.氧化还原反应与四种基本反应类型的关系如图所示,则下列反应属于阴影部分的是( )

A.

B.

C.

D.

3.下列说法正确的是( )

A.以为单位时,物质的摩尔质量与其相对分子质量在数值上相等

B.酸性氧化物都能和水反应生成酸,碱性氧化物都能和水反应生成碱

C.根据氧化物中是否含有金属元素,将氧化物分为酸性氧化物和碱性氧化物

D.根据电解质电离能产生,可将此电解质归类为酸

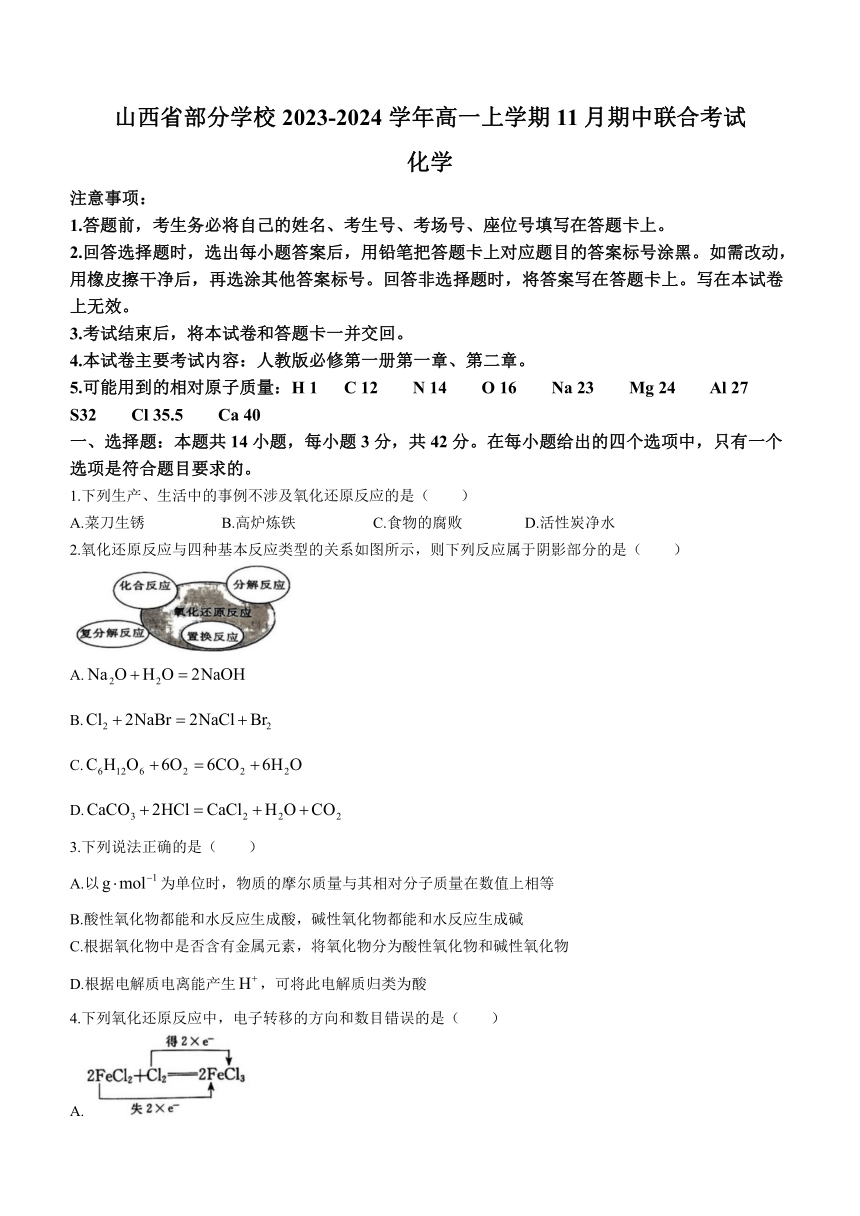

4.下列氧化还原反应中,电子转移的方向和数目错误的是( )

A.

B.

C.

D.

5.下列离子方程式中正确的是( )

A.将稀硫酸滴在铁片上:

B.将氢氧化钡溶液与稀硫酸混合:

C.向氢氧化铜中加入稀硫酸:

D.钠和水反应:

6.下列关于药品保存和实验安全方面的说法错误的是( )

A.金属钠保存在煤油中

B.金属钠着火时,用泡沫灭火器灭火

C.新制的氯水保存在棕色细口瓶中,并放在阴凉处

D.有大量氯气泄漏时,立即用湿毛巾捂住口鼻跑至空气新鲜处

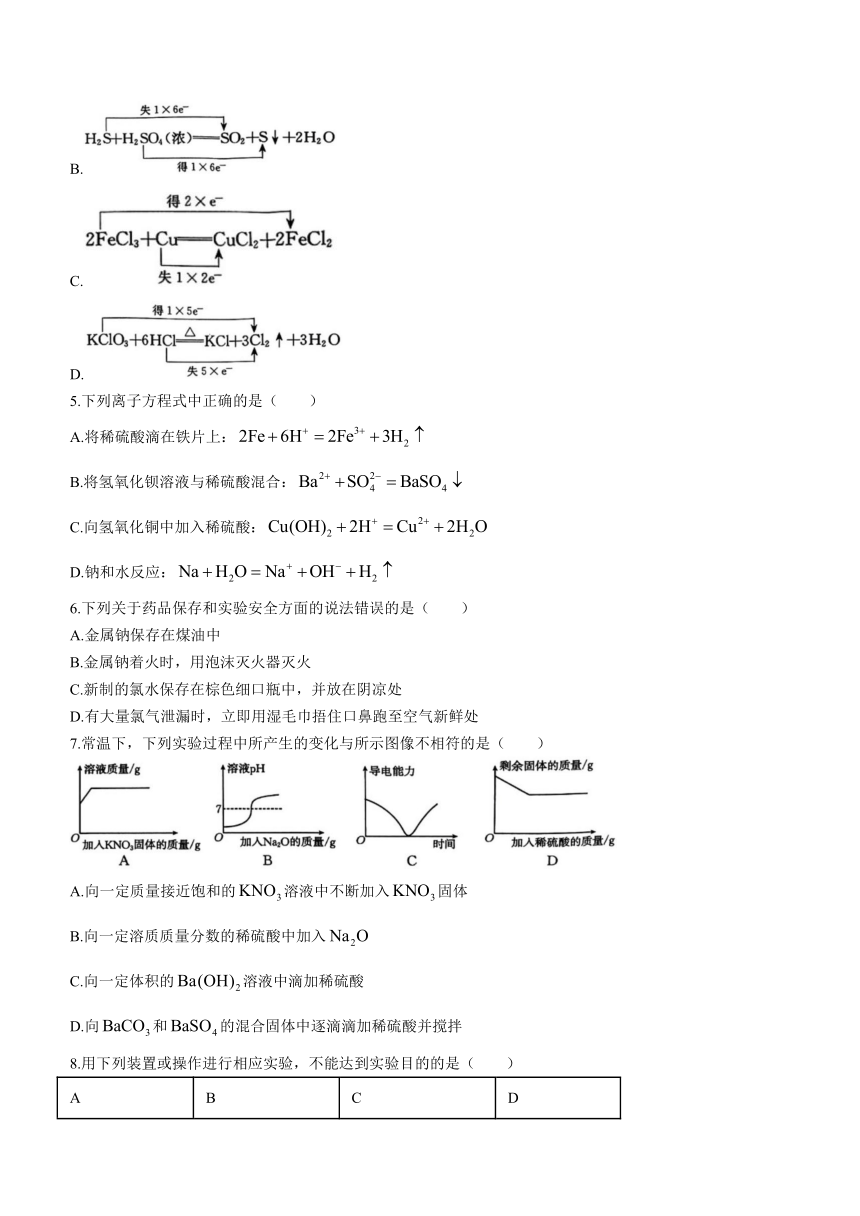

7.常温下,下列实验过程中所产生的变化与所示图像不相符的是( )

A.向一定质量接近饱和的溶液中不断加入固体

B.向一定溶质质量分数的稀硫酸中加入

C.向一定体积的溶液中滴加稀硫酸

D.向和的混合固体中逐滴滴加稀硫酸并搅拌

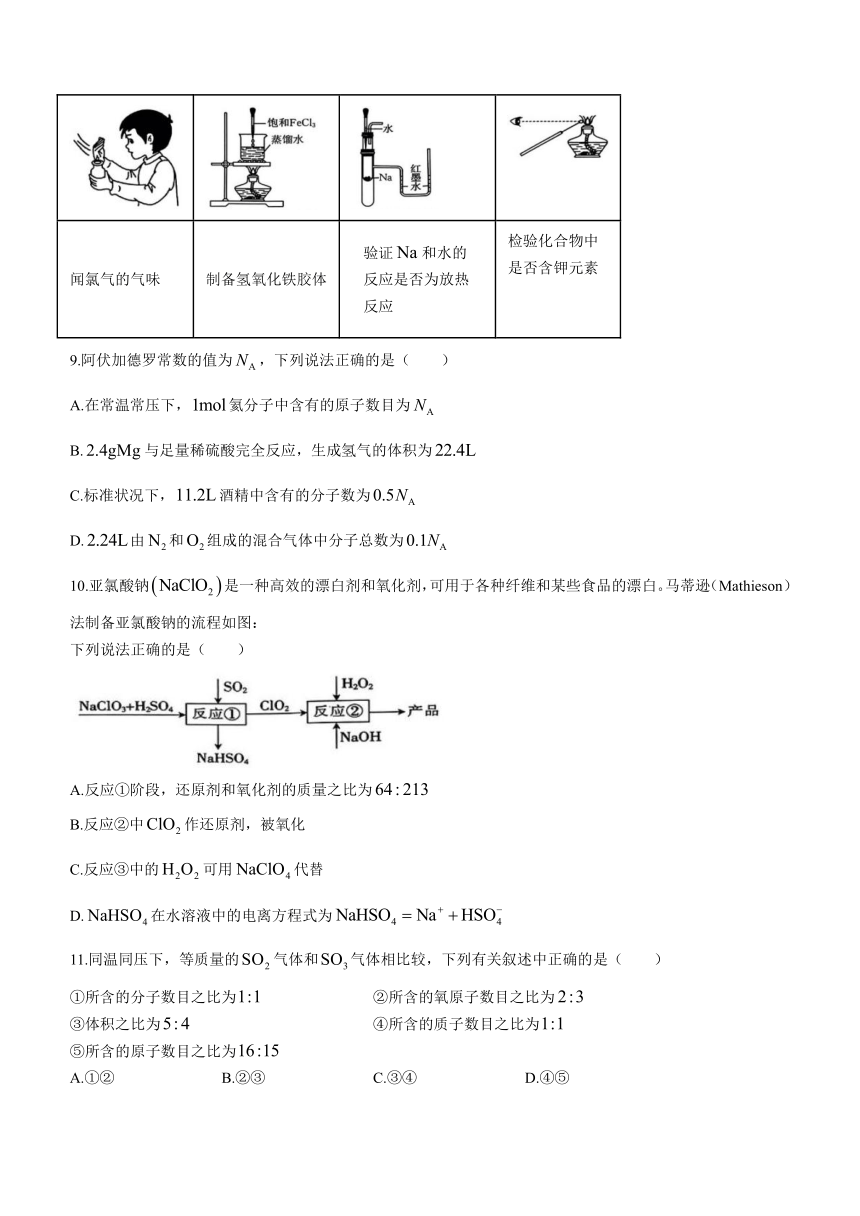

8.用下列装置或操作进行相应实验,不能达到实验目的的是( )

A B C D

闻氯气的气味 制备氢氧化铁胶体 验证和水的反应是否为放热反应

检验化合物中是否含钾元素

9.阿伏加德罗常数的值为,下列说法正确的是( )

A.在常温常压下,氦分子中含有的原子数目为

B.与足量稀硫酸完全反应,生成氢气的体积为

C.标准状况下,酒精中含有的分子数为

D.由和组成的混合气体中分子总数为

10.亚氯酸钠是一种高效的漂白剂和氧化剂,可用于各种纤维和某些食品的漂白。马蒂逊(Mathieson)法制备亚氯酸钠的流程如图:

下列说法正确的是( )

A.反应①阶段,还原剂和氧化剂的质量之比为

B.反应②中作还原剂,被氧化

C.反应③中的可用代替

D.在水溶液中的电离方程式为

11.同温同压下,等质量的气体和气体相比较,下列有关叙述中正确的是( )

①所含的分子数目之比为 ②所含的氧原子数目之比为

③体积之比为 ④所含的质子数目之比为

⑤所含的原子数目之比为

A.①② B.②③ C.③④ D.④⑤

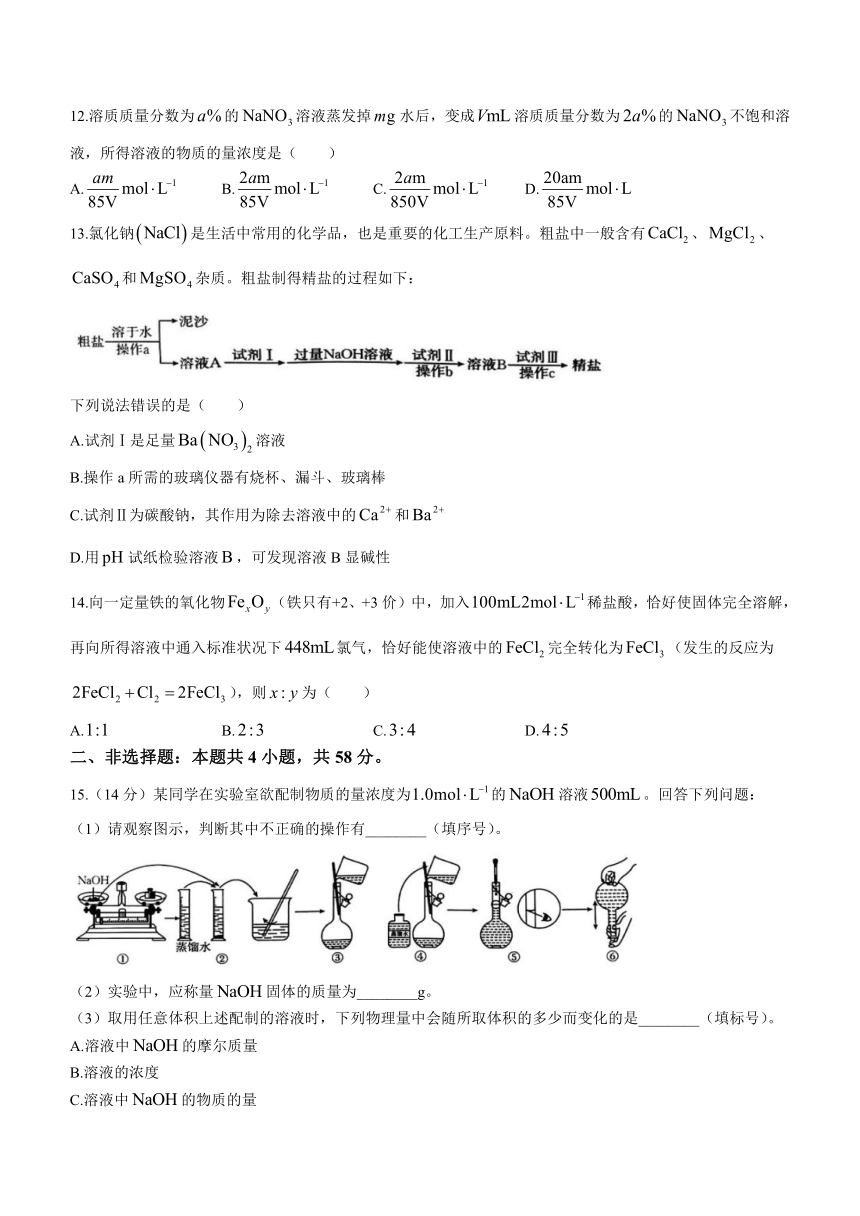

12.溶质质量分数为的溶液蒸发掉水后,变成溶质质量分数为的不饱和溶液,所得溶液的物质的量浓度是( )

A. B. C. D.

13.氯化钠是生活中常用的化学品,也是重要的化工生产原料。粗盐中一般含有、、和杂质。粗盐制得精盐的过程如下:

下列说法错误的是( )

A.试剂Ⅰ是足量溶液

B.操作a所需的玻璃仪器有烧杯、漏斗、玻璃棒

C.试剂Ⅱ为碳酸钠,其作用为除去溶液中的和

D.用试纸检验溶液,可发现溶液B显碱性

14.向一定量铁的氧化物(铁只有+2、+3价)中,加入稀盐酸,恰好使固体完全溶解,再向所得溶液中通入标准状况下氯气,恰好能使溶液中的完全转化为(发生的反应为),则为( )

A. B. C. D.

二、非选择题:本题共4小题,共58分。

15.(14分)某同学在实验室欲配制物质的量浓度为的溶液。回答下列问题:

(1)请观察图示,判断其中不正确的操作有________(填序号)。

(2)实验中,应称量固体的质量为________g。

(3)取用任意体积上述配制的溶液时,下列物理量中会随所取体积的多少而变化的是________(填标号)。

A.溶液中的摩尔质量

B.溶液的浓度

C.溶液中的物质的量

D.溶液的密度

(4)在配制上述溶液的实验中,下列操作会造成结果偏低的有________(填标号)。

A.容量瓶洗净后未干燥就进行实验

B.称量固体时,将砝码和药品的位置颠倒

C.溶解后未冷却至室温就立即进行后面的配制操作

D.在烧杯中溶解搅拌时,溅出少量溶液

E.没有用蒸馏水洗涤烧杯次

(5)用上述配制好的溶液吸收实验中产生的(标准状况下)气体(产物为,则需要消耗的溶液的体积为________L。

(6)将溶于________水中,可使溶液中与的物质的量之比等于。若测得该溶液的密度为,溶液中为。

16.(15分)研究小组探究与水的反应。向粉末中加入水(水的密度为),充分反应后得溶液(溶液体积变化忽略不计),进行实验。

实验1:向溶液中滴入1滴酚酞溶液,溶液变红,后褪色。

(1)固体的颜色为________,溶液中溶质的质量分数为________(保留三位有效数字)。

(2)对实验1中溶液红色褪去的原因进行探究。

【查阅资料】

资料:是一种在碱性条件下不稳定、具有漂白性的物质。

【提出猜想】

猜想1:与反应可能生成了。

猜想2:生成的浓度太大。

【设计并进行实验】

①实验向溶液中加入黑色粉末________(填化学式),快速产生了能使带火星木条复燃的气体。

②实验3:向质量分数为________的溶液中滴入1滴酚酞溶液,溶液变红,后溶液褪色。向褪色的溶液中加入一定量的水,溶液变红。

【得出结论】

(3)由以上实验可得出的结论是________。

【反思与评价】

(4)分析实验结果可知,与反应的化学方程式如果分两步书写,应为________、________,但课本上没有写出中间产物,可能的原因是________。

17.(14分)氧化还原反应在生产、生活中有很多应用,回答下列问题:

(1)工业制取水煤气的反应为,其中水作________(填“氧化剂”或“还原剂”)。下列反应中水的作用与上述反应中完全相同的是________(填标号)。

A.

B.

C.

D.

(2)高铁酸钾是一种新型绿色消毒剂。

①制备高铁酸钾时,先制备得到,反应为,该反应的还原剂是________(填化学式);每生成,转移的电子的物质的量为________。

②低温下,向高铁酸钠溶液中加入至饱和可制得高铁酸钾固体,请解释其原因:________。

(3)氯气溶于水形成了氯水,氯水具有强氧化性,氯水中,具有强氧化性的粒子为________(填离子符号或化学式),写出氯气与水反应的化学方程式:________。

18.(15分)某校化学兴趣小组为研究的性质,设计如图所示装置进行实验。装置Ⅲ中为干燥的红色纸,b为湿润的红色纸。

(1)实验室用二氧化锰和浓盐酸制备氯气的化学方程式为________。理论上有的被氧化时,可产生标准状况下的气体体积为________L。

(2)装置Ⅱ的作用是________。

(3)实验过程中装置Ⅳ中的实验现象为________。

(4)实验结束后,该组同学在装置Ⅲ中观察到b的红色褪去,但是并未观察到“a无明显变化”这一预期现象。为了观察到这一预期现象,你认为还需在装置Ⅱ与Ⅲ之间添加下列________(填标号)装置。

(5)为国际公认高效安全灭菌消毒剂之一。用潮湿的与以等物质的量反应,生成、气体和另一种盐,试写出该反应的化学方程式:________。

(6)电解饱和食盐水,负极生成的是氢气和氢氧化钠。某实验小组在实验室通过图1装置制潤备氯气,理论上气球和气球的体积相等,实验中发现气球的体积小于气球,其可能的原因是________。某同学研究发现,经过改装后的实验装置(如图2)可制备消毒液,则由此判断电源的极为________(填“正”或“负”)极。

图1 图2

山西省部分学校2023-2024学年高一上学期11月期中联合考试

化学参考答案

1.D 2.C 3.A 4.B 5.C 6.B 7.D 8.D 9.A 10.A 11.C 12.D 13.A 14.D

2.(1)①②⑤(写对但不全得1分,错写不得分,2分)

(2)20.0(2分)

(3)C(2分)

(4)DE(写对但不全得1分,错写不得分,2分)

(5)0.2(2分)

(6)36(2分);2.75(2分)

16.(1)淡黄色(2分);(2分)

(2)①(或,1分)

②3.88(2分)

(3)与共同作用使溶液红色褪去,过氧化氢起主要作用(2分)

(4)(2分);(2分);在碱性条件下不稳定、易分解,大部分已分解(2分)

17.(1)氧化剂(2分);C(2分)

(2)①(2分);3(2分)

②相同条件下,高铁酸钠的溶解度比高铁酸钾的溶解度大(2分)

(3)、、(2分);(2分)

18.(1)(2分);11.2(2分)

(2)除去中的(2分)

(3)溶液先变红后褪色(2分)

(4)④(2分)

(5)(2分)

(6)氯气溶于水或者氯气溶于电解产生的溶液中(答案合理均可,2分);正(1分)

化学

注意事项:

1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

4.本试卷主要考试内容:人教版必修第一册第一章、第二章。

5.可能用到的相对原子质量:H 1 C 12 N 14 O 16 Na 23 Mg 24 Al 27 S32 Cl 35.5 Ca 40

一、选择题:本题共14小题,每小题3分,共42分。在每小题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的。

1.下列生产、生活中的事例不涉及氧化还原反应的是( )

A.菜刀生锈 B.高炉炼铁 C.食物的腐败 D.活性炭净水

2.氧化还原反应与四种基本反应类型的关系如图所示,则下列反应属于阴影部分的是( )

A.

B.

C.

D.

3.下列说法正确的是( )

A.以为单位时,物质的摩尔质量与其相对分子质量在数值上相等

B.酸性氧化物都能和水反应生成酸,碱性氧化物都能和水反应生成碱

C.根据氧化物中是否含有金属元素,将氧化物分为酸性氧化物和碱性氧化物

D.根据电解质电离能产生,可将此电解质归类为酸

4.下列氧化还原反应中,电子转移的方向和数目错误的是( )

A.

B.

C.

D.

5.下列离子方程式中正确的是( )

A.将稀硫酸滴在铁片上:

B.将氢氧化钡溶液与稀硫酸混合:

C.向氢氧化铜中加入稀硫酸:

D.钠和水反应:

6.下列关于药品保存和实验安全方面的说法错误的是( )

A.金属钠保存在煤油中

B.金属钠着火时,用泡沫灭火器灭火

C.新制的氯水保存在棕色细口瓶中,并放在阴凉处

D.有大量氯气泄漏时,立即用湿毛巾捂住口鼻跑至空气新鲜处

7.常温下,下列实验过程中所产生的变化与所示图像不相符的是( )

A.向一定质量接近饱和的溶液中不断加入固体

B.向一定溶质质量分数的稀硫酸中加入

C.向一定体积的溶液中滴加稀硫酸

D.向和的混合固体中逐滴滴加稀硫酸并搅拌

8.用下列装置或操作进行相应实验,不能达到实验目的的是( )

A B C D

闻氯气的气味 制备氢氧化铁胶体 验证和水的反应是否为放热反应

检验化合物中是否含钾元素

9.阿伏加德罗常数的值为,下列说法正确的是( )

A.在常温常压下,氦分子中含有的原子数目为

B.与足量稀硫酸完全反应,生成氢气的体积为

C.标准状况下,酒精中含有的分子数为

D.由和组成的混合气体中分子总数为

10.亚氯酸钠是一种高效的漂白剂和氧化剂,可用于各种纤维和某些食品的漂白。马蒂逊(Mathieson)法制备亚氯酸钠的流程如图:

下列说法正确的是( )

A.反应①阶段,还原剂和氧化剂的质量之比为

B.反应②中作还原剂,被氧化

C.反应③中的可用代替

D.在水溶液中的电离方程式为

11.同温同压下,等质量的气体和气体相比较,下列有关叙述中正确的是( )

①所含的分子数目之比为 ②所含的氧原子数目之比为

③体积之比为 ④所含的质子数目之比为

⑤所含的原子数目之比为

A.①② B.②③ C.③④ D.④⑤

12.溶质质量分数为的溶液蒸发掉水后,变成溶质质量分数为的不饱和溶液,所得溶液的物质的量浓度是( )

A. B. C. D.

13.氯化钠是生活中常用的化学品,也是重要的化工生产原料。粗盐中一般含有、、和杂质。粗盐制得精盐的过程如下:

下列说法错误的是( )

A.试剂Ⅰ是足量溶液

B.操作a所需的玻璃仪器有烧杯、漏斗、玻璃棒

C.试剂Ⅱ为碳酸钠,其作用为除去溶液中的和

D.用试纸检验溶液,可发现溶液B显碱性

14.向一定量铁的氧化物(铁只有+2、+3价)中,加入稀盐酸,恰好使固体完全溶解,再向所得溶液中通入标准状况下氯气,恰好能使溶液中的完全转化为(发生的反应为),则为( )

A. B. C. D.

二、非选择题:本题共4小题,共58分。

15.(14分)某同学在实验室欲配制物质的量浓度为的溶液。回答下列问题:

(1)请观察图示,判断其中不正确的操作有________(填序号)。

(2)实验中,应称量固体的质量为________g。

(3)取用任意体积上述配制的溶液时,下列物理量中会随所取体积的多少而变化的是________(填标号)。

A.溶液中的摩尔质量

B.溶液的浓度

C.溶液中的物质的量

D.溶液的密度

(4)在配制上述溶液的实验中,下列操作会造成结果偏低的有________(填标号)。

A.容量瓶洗净后未干燥就进行实验

B.称量固体时,将砝码和药品的位置颠倒

C.溶解后未冷却至室温就立即进行后面的配制操作

D.在烧杯中溶解搅拌时,溅出少量溶液

E.没有用蒸馏水洗涤烧杯次

(5)用上述配制好的溶液吸收实验中产生的(标准状况下)气体(产物为,则需要消耗的溶液的体积为________L。

(6)将溶于________水中,可使溶液中与的物质的量之比等于。若测得该溶液的密度为,溶液中为。

16.(15分)研究小组探究与水的反应。向粉末中加入水(水的密度为),充分反应后得溶液(溶液体积变化忽略不计),进行实验。

实验1:向溶液中滴入1滴酚酞溶液,溶液变红,后褪色。

(1)固体的颜色为________,溶液中溶质的质量分数为________(保留三位有效数字)。

(2)对实验1中溶液红色褪去的原因进行探究。

【查阅资料】

资料:是一种在碱性条件下不稳定、具有漂白性的物质。

【提出猜想】

猜想1:与反应可能生成了。

猜想2:生成的浓度太大。

【设计并进行实验】

①实验向溶液中加入黑色粉末________(填化学式),快速产生了能使带火星木条复燃的气体。

②实验3:向质量分数为________的溶液中滴入1滴酚酞溶液,溶液变红,后溶液褪色。向褪色的溶液中加入一定量的水,溶液变红。

【得出结论】

(3)由以上实验可得出的结论是________。

【反思与评价】

(4)分析实验结果可知,与反应的化学方程式如果分两步书写,应为________、________,但课本上没有写出中间产物,可能的原因是________。

17.(14分)氧化还原反应在生产、生活中有很多应用,回答下列问题:

(1)工业制取水煤气的反应为,其中水作________(填“氧化剂”或“还原剂”)。下列反应中水的作用与上述反应中完全相同的是________(填标号)。

A.

B.

C.

D.

(2)高铁酸钾是一种新型绿色消毒剂。

①制备高铁酸钾时,先制备得到,反应为,该反应的还原剂是________(填化学式);每生成,转移的电子的物质的量为________。

②低温下,向高铁酸钠溶液中加入至饱和可制得高铁酸钾固体,请解释其原因:________。

(3)氯气溶于水形成了氯水,氯水具有强氧化性,氯水中,具有强氧化性的粒子为________(填离子符号或化学式),写出氯气与水反应的化学方程式:________。

18.(15分)某校化学兴趣小组为研究的性质,设计如图所示装置进行实验。装置Ⅲ中为干燥的红色纸,b为湿润的红色纸。

(1)实验室用二氧化锰和浓盐酸制备氯气的化学方程式为________。理论上有的被氧化时,可产生标准状况下的气体体积为________L。

(2)装置Ⅱ的作用是________。

(3)实验过程中装置Ⅳ中的实验现象为________。

(4)实验结束后,该组同学在装置Ⅲ中观察到b的红色褪去,但是并未观察到“a无明显变化”这一预期现象。为了观察到这一预期现象,你认为还需在装置Ⅱ与Ⅲ之间添加下列________(填标号)装置。

(5)为国际公认高效安全灭菌消毒剂之一。用潮湿的与以等物质的量反应,生成、气体和另一种盐,试写出该反应的化学方程式:________。

(6)电解饱和食盐水,负极生成的是氢气和氢氧化钠。某实验小组在实验室通过图1装置制潤备氯气,理论上气球和气球的体积相等,实验中发现气球的体积小于气球,其可能的原因是________。某同学研究发现,经过改装后的实验装置(如图2)可制备消毒液,则由此判断电源的极为________(填“正”或“负”)极。

图1 图2

山西省部分学校2023-2024学年高一上学期11月期中联合考试

化学参考答案

1.D 2.C 3.A 4.B 5.C 6.B 7.D 8.D 9.A 10.A 11.C 12.D 13.A 14.D

2.(1)①②⑤(写对但不全得1分,错写不得分,2分)

(2)20.0(2分)

(3)C(2分)

(4)DE(写对但不全得1分,错写不得分,2分)

(5)0.2(2分)

(6)36(2分);2.75(2分)

16.(1)淡黄色(2分);(2分)

(2)①(或,1分)

②3.88(2分)

(3)与共同作用使溶液红色褪去,过氧化氢起主要作用(2分)

(4)(2分);(2分);在碱性条件下不稳定、易分解,大部分已分解(2分)

17.(1)氧化剂(2分);C(2分)

(2)①(2分);3(2分)

②相同条件下,高铁酸钠的溶解度比高铁酸钾的溶解度大(2分)

(3)、、(2分);(2分)

18.(1)(2分);11.2(2分)

(2)除去中的(2分)

(3)溶液先变红后褪色(2分)

(4)④(2分)

(5)(2分)

(6)氯气溶于水或者氯气溶于电解产生的溶液中(答案合理均可,2分);正(1分)

同课章节目录