江苏省扬州市广陵区2023-2024学年高一上学期期中考试历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 江苏省扬州市广陵区2023-2024学年高一上学期期中考试历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-11-24 13:30:41 | ||

图片预览

文档简介

扬州市广陵区2023-2024学年高一上学期期中考试

历史试题

试卷满分100分;考试时长60分钟 2023.11

一、选择题。(本题包括40小题,每题2分,共80分)

1. 大汶口遗址发掘的墓葬中,有的规模相当大,长达5米,宽3米,随葬有上百件器物,其中有各类玉器二三十件之多,并有整猪和整狗随葬,而一些小墓则空无一物。材料反映了( )

A. 早期国家形成 B. 部落冲突加剧 C. 阶级分化明显 D. 社会矛盾尖锐

2. “方田而井,井九百亩。其中为公田,八家皆私百亩,同养公田。公事毕,然后敢治私事”。材料体现的制度是( )

A. 宗法制 B. 分封制 C. 礼乐制 D. 井田制

3. 公元前9世纪,楚国先祖熊渠自称“我蛮夷也”;后其国君又宣称“楚之先祖出自帝颛顼高阳,高阳者,黄帝之孙”。这一变化体现了( )

A. 诸侯争霸的格局 B. 楚国实力的增强 C. 华夏认同的观念 D. 社会秩序的崩溃

4. 商鞅变法规定:“斩一首者爵一级,欲为官者为五十石之官;斩二首者爵二级,欲为官者为百石之官。”这一规定指( )

A. 重农抑商 B. 奖励军功 C. 什伍连坐 D. 推行县制

5. “‘天下一致而百虑,同归而殊途。’夫阴阳、儒、名、法、道德,此务为治者也,直所从言之异路,有省不省耳。”据此推知,诸子百家共同目标是( )

A. 构建官僚政治 B. 加强中央集权 C. 重建政治秩序 D. 变革选官制度

6. “郡县政令受制于中央,郡县守食不世袭,视实际服务成绩为任免进退,此为郡县制与宗法封建性质决然不同之点。”材料意在强调郡县制的设立( )

A. 提高了行政效率 B. 加强了中央集权 C. 消除了宗法观念 D. 推动了经济发展

7. 《史记》记载秦二世和赵高、李斯合谋篡位,考古发现的汉简《赵正书》记载秦二世是合法继位。对此理解正确的是( )

A. 文物与文献可以相互印证 B. 《史记》的表述相对客观

C. 考古比文献记载更加可靠 D. 史料的发现丰富历史研究

8. 汉高祖为吸取秦朝孤立无援而灭亡的教训,陆续分封了9个同姓宗室为王,还与心腹大臣陈平、周勃等密盟立誓:“非刘氏而王者,天下共击之。”与此相关的史事是( )

A. 文景之治 B. 七国之乱 C. 八王之乱 D. 党锢之祸

9. 《贾谊·治安策》记载:“欲天下之治安,莫若众建诸侯而少其力。少则易使以义,国小则亡邪心。”这一主张后来发展为( )

A. 察举制 B. 封国制 C. 郡县制 D. 推恩令

10. 公元前119年,汉武帝下诏,规定商人、手工业者、高利贷者必须向朝廷申报现金财产,否则罚戍边一年,财产没收。公元前114年,又鼓励告发现金财产申报不实者,告发者可获得奖赏。这一做法意在( )

A. 加强中央集权 B. 削弱地方势力 C. 实现货币官铸 D. 推行均输平准

11. 如同《几何原本》对西方数学的影响一样,在长达一千多年的时间里,它一直是东方数学的标准教科书,对中国、朝鲜、日本等国产生了深远影响。“它”是指( )

A. 《九章算术》 B. 《黄帝内经》 C. 《天工开物》 D. 《四民月令》

12. 有学者认为,东吴时南方地区已出现“再熟之稻”,东晋后又出现“三熟之稻”……双季稻与三季稻的出现,主要是利用南方炎热的气温、充沛的日照和雨水,同时也需要栽培技术与之配套。由此可见,该学者强调当时农业发展的重要因素是( )

A. 自然条件优越 B. 优良品种引进 C. 北方人民南迁 D. 社会相对稳定

13.魏晋南北朝时期,中国文化结构更新主要表现为三个方面:主导文化从儒学式微转变为儒、释、道三教并立;胡汉两种异质文化从冲突渐到兼容;地域文化从中原一脉发展成南北分明。这主要说明魏晋南北朝时期( )

A.道家思想逐渐被统治者认可 B.佛教文化传入中国并获得迅速发展

C.呈现多元化的文化发展格局 D.少数民族的文化与汉文化相互吸收

14. 从公元200年到500年之间,由于中国北方地区寒冷气候出现得更早,草原民族慢慢地向南移动。核心地区的汉人,也许因为人口增加,也许因为南方土地肥沃,也慢慢向南移动,这一变化( )

A. 促进了江南地区的开发 B. 造成了政权的分裂更迭

C. 完成了经济重心的南移 D. 加速了人口的南北失衡

15. 纵观中国历史,隋朝和秦朝虽相距八百余年,但有许多相似之处,如存在都很短暂,对历史发展都产生过重要影响。下列对其相似之处表述正确的是( )

A. 开创了专制集权体制 B. 创新了国家治理机制

C. 奠定了现代中国版图 D. 确立了古代主流思想

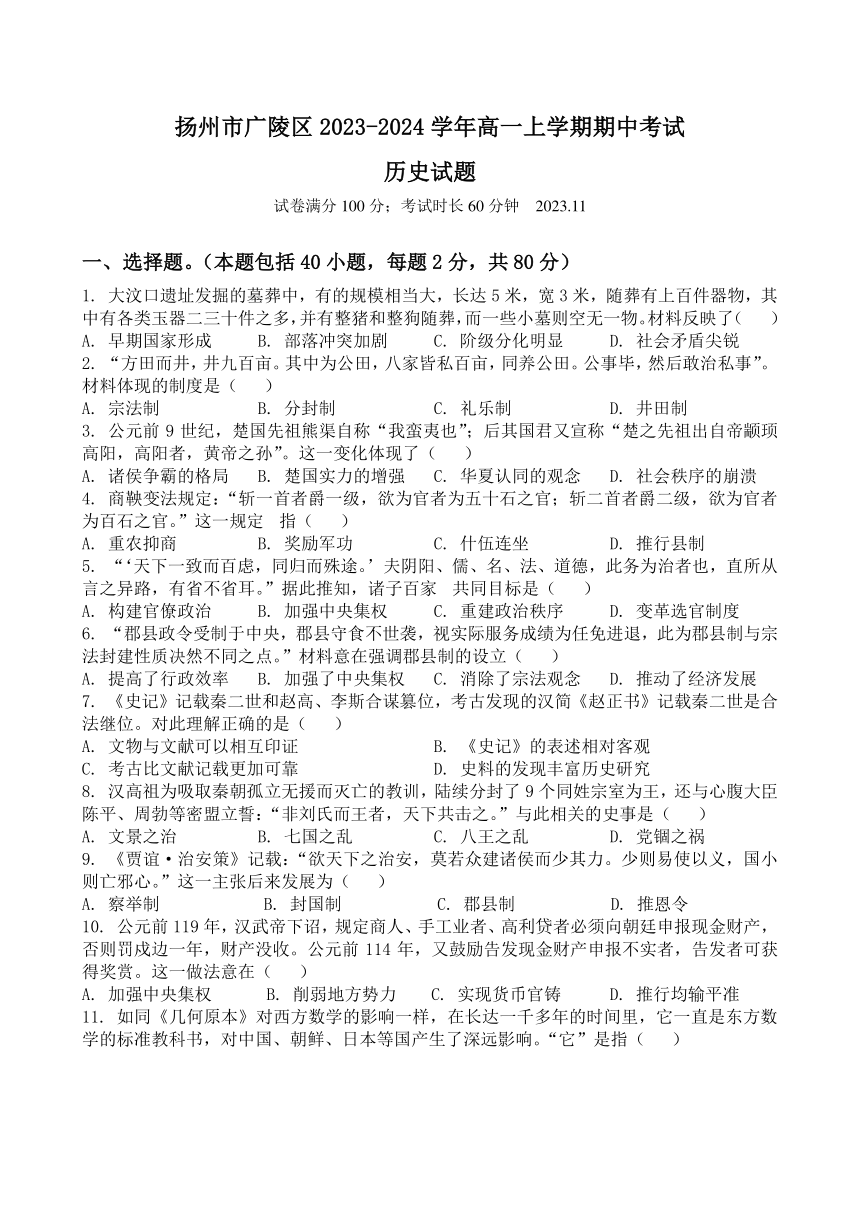

16. 如图为唐代岭南道怀集县百姓在缴纳庸调时,由地方官府折纳上缴给朝廷的银饼。由此推知,当时( )

A. 货币地租推行范围扩大 B. 百姓赋役负担十分沉重

C. 农民生产时间有所保证 D. 地方官员赋税征收规范

17. 如表为唐朝与周边少数民族关系大事表,对此理解正确的是( )

时间 民族

贞观初年 唐军击败东突厥

贞观十五年 文成公主远嫁吐蕃

天宝年间 册封回纥首领骨力裴罗为奉义王、怀仁可汗

长庆初年 唐朝和吐蕃会盟,签订盟约

A. 边疆管理与内地趋同 B. 边疆统治长期稳定

C. 民族间矛盾逐步消除 D. 民族政策灵活多样

18. 拂森(拜占庭帝国)王曾多次遣使到长安,献赤玻璃、绿金精、狮子、羚羊等物,唐朝则赐以绫绮等。日本遣唐使、僧侣、学者、工匠等从唐朝带回大量书籍、文物、典章制度,推动了其社会变革。由此可知,当时( )

A. 长安成为国际贸易都会 B. 中外经济文化联系频繁

C. 中外交通发达海路为主 D. 丝绸成为外贸主要商品

19. 史书记载,方镇相望于内地,大者连州十余,小者犹兼三四。故兵骄则逐帅,帅强则叛上。或父死子握其兵而不肯代;或取舍由于士卒,往往自择将吏,号为“留后”,以邀命于朝。材料体现( )

A. 藩镇割据 B. 朋党之争 C. 郡国并行 D. 外戚专权

20. 为巩固皇位,宋太祖即位不久便“杯酒释兵权”,剥夺宿将石守信等统领禁军的权力,且提倡文治,扩大科举规模,逐渐形成了“与士大夫治天下”的传统家法。这体现了( )

A. 强干弱枝 B. 崇文抑武 C. 削弱相权 D. 分化事权

21. 北宋初年,四川用铁钱,体重值小,1000个大钱重25斤,买1匹绢需要90斤到上百斤的铁钱,流通很不方便。当时采取的解决办法是( )

A. 印制交子 B. 增加铜币 C. 发行银元 D. 官铸货币

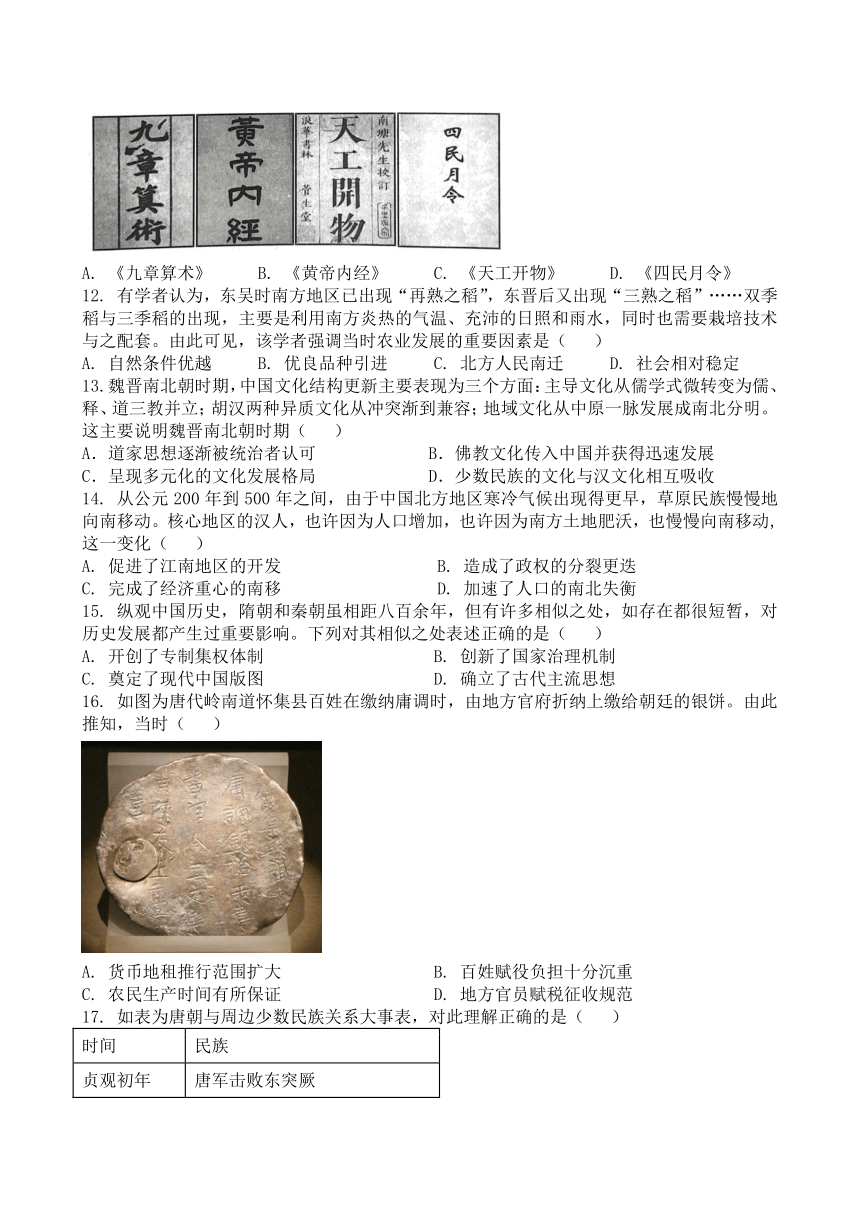

22. 如表为北宋治平元年(1064)中央财政收支情况。据此可知北宋面临的主要问题是( )

项目 年度财政收入 年度财政开支 其中军队费用开支 军队费用所占比例

钱 3682万余贯 3317万余贯 994万余贯 30%

绢 874万余匹 723万余匹 742万余匹 103%

粮 2694万余石 3047万余石 2317万余看 76%

草 2939万余束 2952万余束 2498万余束 84%

A. 财政危机 B. 吏治腐败 C. 因循保守 D. 军事废弛

23. 王安石变法中采取在青黄不接时贷款给百姓;设置机构参与交易,平抑物价;实行“徙贵就贱,用近易远”等措施,其主要目的是为了( )

A. 稳定社会秩序 B. 增加政府收入 C. 强化军事力量 D. 解决民生问题

24.唐朝薛元超曾说:“吾不才,富贵过人。平生有三恨:始不以进士擢第;不娶五姓(唐代门第最高的五大姓氏)女;不得修国史。”宋代蔡襄则抱怨:“观今之俗,娶其妻不顾门户,直求资财。”此变化主要反映了( )

A.儒学的主流地位不复存在 B.宋朝政府对社会控制相对松弛

C.宋朝社会的门第观念淡化 D.宋朝妇女的社会地位逐渐提高

25.公元10世纪到13世纪是继三国两晋南北朝之后又一个北方少数民族活跃的时期。少数民族政权在统一多民族封建国家发展中起到了重要作用。下面表格由上到下应依次填写的是( )

少数民族 主要活动

916年建国,实行南、北面官制度

定都兴庆府,创制文字,模仿北宋制度

与南宋长期对峙,后出现“大定之治”

完成统一,创制文字,进行了制度创新

A.契丹、党项、女真、蒙古 B.鲜卑、女真、蒙古、匈奴

C.契丹、吐蕃、女真、满洲 D.鲜卑、女真、党项、蒙古

26.北宋时期,货币需求量剧增。据统计,货币年铸造量最多时高出唐朝十多倍。这反映出北宋( )

A. 金属冶铸业发达 B. 商品流通规模的扩大

C. 海外贸易的繁荣 D. 区域性商人群体发展

27.明朝诗人张以宁用诗纪念辛弃疾:“英雄已尽中原泪,臣主元无北渡心。”该诗反映的历史事实是( )

A. 重文轻武,三衙分权 B. 澶渊之盟,辽宋和议

C. 绍兴和议,宋廷偏安 D. 南宋灭亡,国家一统

28. 元朝漠北的蒙古人和西北的色目人,因从政、驻防、经商等原因大量涌入内地,与汉族混居,内地汉人因被俘、罪徙等原因迁往边地也不在少数。这反映了元朝的统一( )

A. 激化了阶级矛盾 B. 促进了民族交融 C. 造成了边疆危机 D. 加强了中外交流

29. 元朝改造了大运河,并开展规模浩大的漕运与海运。形成这一现象的主要原因是( )

A. 经济重心南移的发展 B. 国家巩固统一的需要

C. 政府增加收入的需求 D. 运河沿岸城市的繁荣

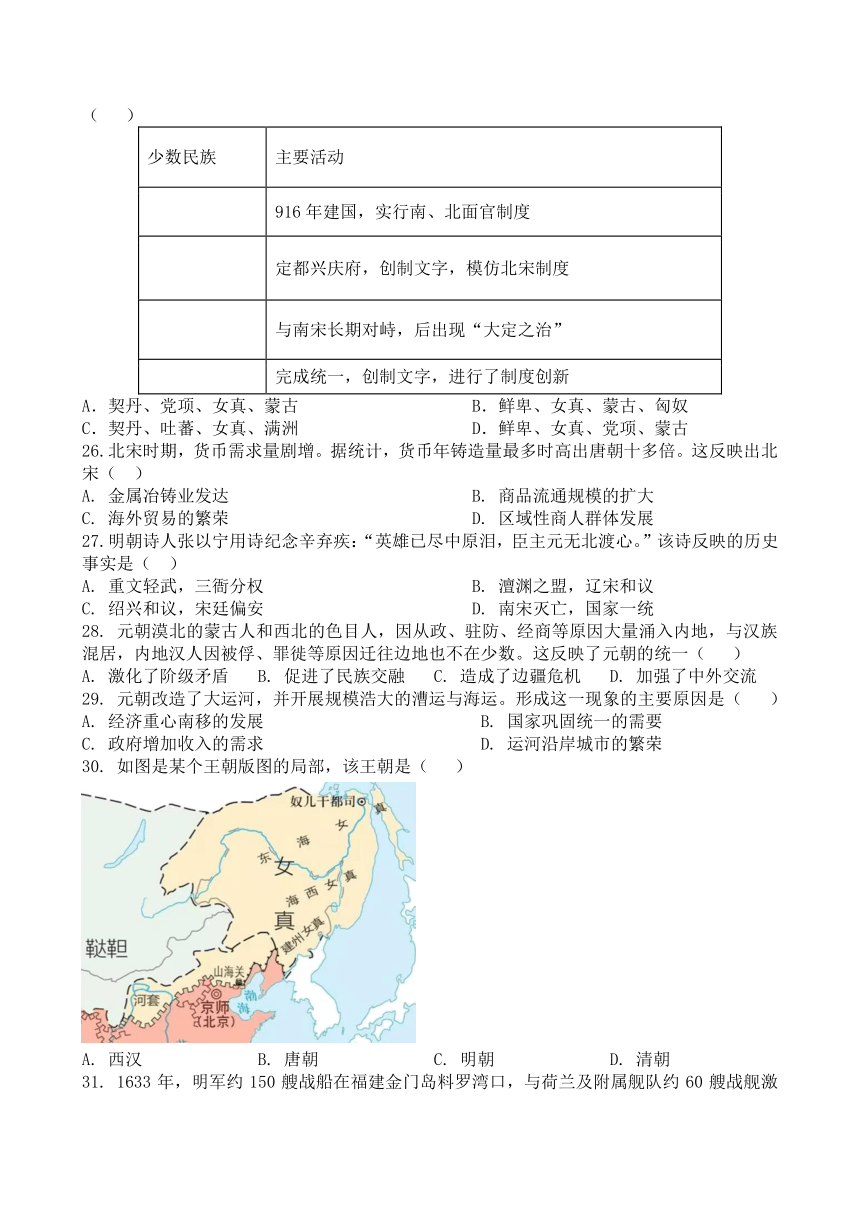

30. 如图是某个王朝版图的局部,该王朝是( )

A. 西汉 B. 唐朝 C. 明朝 D. 清朝

31. 1633年,明军约150艘战船在福建金门岛料罗湾口,与荷兰及附属舰队约60艘战舰激战,获得了胜利。这场战役的胜利( )

A. 维护了国家的主权 B. 阻止了西方殖民者侵扰

C. 挽救了明朝的统治 D. 稳固了内陆边疆的形势

32.“明永乐朝的海上活动,起初主要是为了寻找失踪的惠帝,但演变到后来,却变成宣扬国威和搜求奇珍异宝。搜求的方式不外发动各国进贡,或交易取得。”对材料中的这场“海上活动”表述正确的是( )

A. 首航得到明太祖的支持 B. 最远到达非洲好望角

C. 有利于平息倭寇的骚扰 D. 财政负担大未能持续

33.明朝政府下令:禁止建造远洋船只,禁止保留超过两根以上的桅杆帆船。从此,船员只得在内河的小船上当雇工,郑和的大船因搁置而烂掉。以下对材料理解正确的是( )

A.明朝鼓励民间贸易 B.明朝禁绝对外交往

C.明朝实行海禁政策 D.明朝造船技术落后

34.《传习录》是一部记录王守仁思想的语录体著作。该书中所体现的王守仁的核心思想是( )

A.道法自然 B.经世致用 C.工商皆本 D.致良知

35.中国古代有一中央机构,保密性较强,不是法定的独立的政府衙门。它一方面可参议军国大政,另一方面又是一个摘抄辑录的秘书部门。该机构是( )

A.中书省 B.尚书省 C.宣政院 D.军机处

36. “康乾盛世”时期,……使得清朝政治进一步黑箱化,增添皇权的神秘感;……使官员、尤其是同僚相互告密,从而加强了皇权。上文中的省略处应填写( )

A. 军机处 B. 大兴文字狱 C. 内阁制度 D. 奏折制度

37.作为中国古代历史中的一个重要的社会转型时期,明清社会在诸多领域都出现了巨大的变化。其中经济领域出现的新现象有( )

①茶叶棉花开始种植 ②自由雇佣劳动出现③财源倚重外贸税收 ④美洲白银大量流入

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

38.明清时期,出现了“以家族的血缘关系为纽带,又以同乡关系为背景”而结成的商帮,其中最为有名的是( )

A.宁商、绍商 B.晋商、徽商 C.苏商、鲁商 D.广商、川商

39.清代在内外蒙古、新疆、青海、西藏和东北地区等地设置特别行政区,采取和内地不同的行政管理办法,例如对内蒙实行盟旗制度,在西南推行改土归流政策。这里特别行政区的设置( )

A. 有利于统一多民族国家发展 B. 进一步加强君主的专制权力

C. 解决了少数民族的叛乱问题 D. 极大提高了地方的行政效率

40.清代《四库全书》的编纂者认为某人的书:“皆狂悖乖谬,非圣无法。惟《藏书》抨击孔子,别立褒贬,凡千古相传之善恶,无不颠倒易位,尤为罪不容诛。”这里的“某人”是指( )

A. 李贽 B. 黄宗羲 C. 顾炎武 D. 王夫之

二、非选择题。(共2题,每题10分,共20分)

41. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 弘少为乡啬夫,太守第五伦行春,见而深奇之,召署督邮,举孝廉。

——《后汉书·郑弘列传》

材料二 魏氏立九品,置中正……其州大中正、主薄,郡中正、功曹,皆取著姓士族为之,以定门胄,品藻人物。

——《新唐书·柳冲传》

材料三 隋朝已开始公开的文官考试制度,唐接着予以斟酌地采行,只是三年一度的会试至宋始成为定规,这种公开的考试足以打破过去的世族垄断。

——《中国大历史》

(1)指出材料一、二中相应的选官制度及其选官标准。

(2)根据材料三和所学知识,简析科举制的积极影响。

(3)综合上述材料和所学知识,概述中国古代选官制度变化的趋势。

(10分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

材料二 秦统一后的2000多年间,不同王朝国家的边疆治理政策各有特点,但有一个基本的倾向是“守中治边”,“守在四夷”。这一方略以王朝统治的中心区和各民族生活的边疆区域的划分为前提,这种边疆治理方式不仅增进了边疆各民族与中央王朝统治者所属民族(主要是汉族)的交流和融合,将为数众多的边疆各民族整合到统一的政治共同体中,而且稳定了王朝国家的边疆。 ——摘编自周平《我国的边疆与边疆治理》

(1)根据材料一,判断图3、图4各自对应的历史时期。结合所学知识,分别列举这两个时期经略青藏高原的措施。(4分)

(2)根据材料并结合所学知识,概括两个时期边疆治理的共同特点并简析其影响。(6分)

参考答案

1-40 CDCBC BDBDA AACAB CDBAB

AABCA BCBAC ADCDD DCBAA

41.(1) 察举制,标准:品行;九品中正制,标准:门第。 (1点1分)

(2). 打破世族垄断;促进阶层流动;扩大统治基础;加强中央集权;提高官员文化素质。 (任1点1分)

(3). 更加注重公平公正;选官标准更加注重才学。 (任1点1分)

42.(1)时期:图 1 唐朝;(1 分) 图 2 元朝(1 分)

措施:唐朝:西南地区文成公主和亲、唐蕃会盟(任意一点 1 分 )

元朝:西南地区中央设宣政院直接管辖(写“设宣慰司管理军政事务”亦可)(1 分)

(2)特点:设立机构;(1 分)因地制宜;(1 分)“守中治边”,“守在四夷”(任1 分)

意义:有利于边疆地区的开发;(1 分)加强了内地与边疆联系,推动民族交融;(1 分)

促进了统一多民族国家的巩固和发展。(1分)

历史试题

试卷满分100分;考试时长60分钟 2023.11

一、选择题。(本题包括40小题,每题2分,共80分)

1. 大汶口遗址发掘的墓葬中,有的规模相当大,长达5米,宽3米,随葬有上百件器物,其中有各类玉器二三十件之多,并有整猪和整狗随葬,而一些小墓则空无一物。材料反映了( )

A. 早期国家形成 B. 部落冲突加剧 C. 阶级分化明显 D. 社会矛盾尖锐

2. “方田而井,井九百亩。其中为公田,八家皆私百亩,同养公田。公事毕,然后敢治私事”。材料体现的制度是( )

A. 宗法制 B. 分封制 C. 礼乐制 D. 井田制

3. 公元前9世纪,楚国先祖熊渠自称“我蛮夷也”;后其国君又宣称“楚之先祖出自帝颛顼高阳,高阳者,黄帝之孙”。这一变化体现了( )

A. 诸侯争霸的格局 B. 楚国实力的增强 C. 华夏认同的观念 D. 社会秩序的崩溃

4. 商鞅变法规定:“斩一首者爵一级,欲为官者为五十石之官;斩二首者爵二级,欲为官者为百石之官。”这一规定指( )

A. 重农抑商 B. 奖励军功 C. 什伍连坐 D. 推行县制

5. “‘天下一致而百虑,同归而殊途。’夫阴阳、儒、名、法、道德,此务为治者也,直所从言之异路,有省不省耳。”据此推知,诸子百家共同目标是( )

A. 构建官僚政治 B. 加强中央集权 C. 重建政治秩序 D. 变革选官制度

6. “郡县政令受制于中央,郡县守食不世袭,视实际服务成绩为任免进退,此为郡县制与宗法封建性质决然不同之点。”材料意在强调郡县制的设立( )

A. 提高了行政效率 B. 加强了中央集权 C. 消除了宗法观念 D. 推动了经济发展

7. 《史记》记载秦二世和赵高、李斯合谋篡位,考古发现的汉简《赵正书》记载秦二世是合法继位。对此理解正确的是( )

A. 文物与文献可以相互印证 B. 《史记》的表述相对客观

C. 考古比文献记载更加可靠 D. 史料的发现丰富历史研究

8. 汉高祖为吸取秦朝孤立无援而灭亡的教训,陆续分封了9个同姓宗室为王,还与心腹大臣陈平、周勃等密盟立誓:“非刘氏而王者,天下共击之。”与此相关的史事是( )

A. 文景之治 B. 七国之乱 C. 八王之乱 D. 党锢之祸

9. 《贾谊·治安策》记载:“欲天下之治安,莫若众建诸侯而少其力。少则易使以义,国小则亡邪心。”这一主张后来发展为( )

A. 察举制 B. 封国制 C. 郡县制 D. 推恩令

10. 公元前119年,汉武帝下诏,规定商人、手工业者、高利贷者必须向朝廷申报现金财产,否则罚戍边一年,财产没收。公元前114年,又鼓励告发现金财产申报不实者,告发者可获得奖赏。这一做法意在( )

A. 加强中央集权 B. 削弱地方势力 C. 实现货币官铸 D. 推行均输平准

11. 如同《几何原本》对西方数学的影响一样,在长达一千多年的时间里,它一直是东方数学的标准教科书,对中国、朝鲜、日本等国产生了深远影响。“它”是指( )

A. 《九章算术》 B. 《黄帝内经》 C. 《天工开物》 D. 《四民月令》

12. 有学者认为,东吴时南方地区已出现“再熟之稻”,东晋后又出现“三熟之稻”……双季稻与三季稻的出现,主要是利用南方炎热的气温、充沛的日照和雨水,同时也需要栽培技术与之配套。由此可见,该学者强调当时农业发展的重要因素是( )

A. 自然条件优越 B. 优良品种引进 C. 北方人民南迁 D. 社会相对稳定

13.魏晋南北朝时期,中国文化结构更新主要表现为三个方面:主导文化从儒学式微转变为儒、释、道三教并立;胡汉两种异质文化从冲突渐到兼容;地域文化从中原一脉发展成南北分明。这主要说明魏晋南北朝时期( )

A.道家思想逐渐被统治者认可 B.佛教文化传入中国并获得迅速发展

C.呈现多元化的文化发展格局 D.少数民族的文化与汉文化相互吸收

14. 从公元200年到500年之间,由于中国北方地区寒冷气候出现得更早,草原民族慢慢地向南移动。核心地区的汉人,也许因为人口增加,也许因为南方土地肥沃,也慢慢向南移动,这一变化( )

A. 促进了江南地区的开发 B. 造成了政权的分裂更迭

C. 完成了经济重心的南移 D. 加速了人口的南北失衡

15. 纵观中国历史,隋朝和秦朝虽相距八百余年,但有许多相似之处,如存在都很短暂,对历史发展都产生过重要影响。下列对其相似之处表述正确的是( )

A. 开创了专制集权体制 B. 创新了国家治理机制

C. 奠定了现代中国版图 D. 确立了古代主流思想

16. 如图为唐代岭南道怀集县百姓在缴纳庸调时,由地方官府折纳上缴给朝廷的银饼。由此推知,当时( )

A. 货币地租推行范围扩大 B. 百姓赋役负担十分沉重

C. 农民生产时间有所保证 D. 地方官员赋税征收规范

17. 如表为唐朝与周边少数民族关系大事表,对此理解正确的是( )

时间 民族

贞观初年 唐军击败东突厥

贞观十五年 文成公主远嫁吐蕃

天宝年间 册封回纥首领骨力裴罗为奉义王、怀仁可汗

长庆初年 唐朝和吐蕃会盟,签订盟约

A. 边疆管理与内地趋同 B. 边疆统治长期稳定

C. 民族间矛盾逐步消除 D. 民族政策灵活多样

18. 拂森(拜占庭帝国)王曾多次遣使到长安,献赤玻璃、绿金精、狮子、羚羊等物,唐朝则赐以绫绮等。日本遣唐使、僧侣、学者、工匠等从唐朝带回大量书籍、文物、典章制度,推动了其社会变革。由此可知,当时( )

A. 长安成为国际贸易都会 B. 中外经济文化联系频繁

C. 中外交通发达海路为主 D. 丝绸成为外贸主要商品

19. 史书记载,方镇相望于内地,大者连州十余,小者犹兼三四。故兵骄则逐帅,帅强则叛上。或父死子握其兵而不肯代;或取舍由于士卒,往往自择将吏,号为“留后”,以邀命于朝。材料体现( )

A. 藩镇割据 B. 朋党之争 C. 郡国并行 D. 外戚专权

20. 为巩固皇位,宋太祖即位不久便“杯酒释兵权”,剥夺宿将石守信等统领禁军的权力,且提倡文治,扩大科举规模,逐渐形成了“与士大夫治天下”的传统家法。这体现了( )

A. 强干弱枝 B. 崇文抑武 C. 削弱相权 D. 分化事权

21. 北宋初年,四川用铁钱,体重值小,1000个大钱重25斤,买1匹绢需要90斤到上百斤的铁钱,流通很不方便。当时采取的解决办法是( )

A. 印制交子 B. 增加铜币 C. 发行银元 D. 官铸货币

22. 如表为北宋治平元年(1064)中央财政收支情况。据此可知北宋面临的主要问题是( )

项目 年度财政收入 年度财政开支 其中军队费用开支 军队费用所占比例

钱 3682万余贯 3317万余贯 994万余贯 30%

绢 874万余匹 723万余匹 742万余匹 103%

粮 2694万余石 3047万余石 2317万余看 76%

草 2939万余束 2952万余束 2498万余束 84%

A. 财政危机 B. 吏治腐败 C. 因循保守 D. 军事废弛

23. 王安石变法中采取在青黄不接时贷款给百姓;设置机构参与交易,平抑物价;实行“徙贵就贱,用近易远”等措施,其主要目的是为了( )

A. 稳定社会秩序 B. 增加政府收入 C. 强化军事力量 D. 解决民生问题

24.唐朝薛元超曾说:“吾不才,富贵过人。平生有三恨:始不以进士擢第;不娶五姓(唐代门第最高的五大姓氏)女;不得修国史。”宋代蔡襄则抱怨:“观今之俗,娶其妻不顾门户,直求资财。”此变化主要反映了( )

A.儒学的主流地位不复存在 B.宋朝政府对社会控制相对松弛

C.宋朝社会的门第观念淡化 D.宋朝妇女的社会地位逐渐提高

25.公元10世纪到13世纪是继三国两晋南北朝之后又一个北方少数民族活跃的时期。少数民族政权在统一多民族封建国家发展中起到了重要作用。下面表格由上到下应依次填写的是( )

少数民族 主要活动

916年建国,实行南、北面官制度

定都兴庆府,创制文字,模仿北宋制度

与南宋长期对峙,后出现“大定之治”

完成统一,创制文字,进行了制度创新

A.契丹、党项、女真、蒙古 B.鲜卑、女真、蒙古、匈奴

C.契丹、吐蕃、女真、满洲 D.鲜卑、女真、党项、蒙古

26.北宋时期,货币需求量剧增。据统计,货币年铸造量最多时高出唐朝十多倍。这反映出北宋( )

A. 金属冶铸业发达 B. 商品流通规模的扩大

C. 海外贸易的繁荣 D. 区域性商人群体发展

27.明朝诗人张以宁用诗纪念辛弃疾:“英雄已尽中原泪,臣主元无北渡心。”该诗反映的历史事实是( )

A. 重文轻武,三衙分权 B. 澶渊之盟,辽宋和议

C. 绍兴和议,宋廷偏安 D. 南宋灭亡,国家一统

28. 元朝漠北的蒙古人和西北的色目人,因从政、驻防、经商等原因大量涌入内地,与汉族混居,内地汉人因被俘、罪徙等原因迁往边地也不在少数。这反映了元朝的统一( )

A. 激化了阶级矛盾 B. 促进了民族交融 C. 造成了边疆危机 D. 加强了中外交流

29. 元朝改造了大运河,并开展规模浩大的漕运与海运。形成这一现象的主要原因是( )

A. 经济重心南移的发展 B. 国家巩固统一的需要

C. 政府增加收入的需求 D. 运河沿岸城市的繁荣

30. 如图是某个王朝版图的局部,该王朝是( )

A. 西汉 B. 唐朝 C. 明朝 D. 清朝

31. 1633年,明军约150艘战船在福建金门岛料罗湾口,与荷兰及附属舰队约60艘战舰激战,获得了胜利。这场战役的胜利( )

A. 维护了国家的主权 B. 阻止了西方殖民者侵扰

C. 挽救了明朝的统治 D. 稳固了内陆边疆的形势

32.“明永乐朝的海上活动,起初主要是为了寻找失踪的惠帝,但演变到后来,却变成宣扬国威和搜求奇珍异宝。搜求的方式不外发动各国进贡,或交易取得。”对材料中的这场“海上活动”表述正确的是( )

A. 首航得到明太祖的支持 B. 最远到达非洲好望角

C. 有利于平息倭寇的骚扰 D. 财政负担大未能持续

33.明朝政府下令:禁止建造远洋船只,禁止保留超过两根以上的桅杆帆船。从此,船员只得在内河的小船上当雇工,郑和的大船因搁置而烂掉。以下对材料理解正确的是( )

A.明朝鼓励民间贸易 B.明朝禁绝对外交往

C.明朝实行海禁政策 D.明朝造船技术落后

34.《传习录》是一部记录王守仁思想的语录体著作。该书中所体现的王守仁的核心思想是( )

A.道法自然 B.经世致用 C.工商皆本 D.致良知

35.中国古代有一中央机构,保密性较强,不是法定的独立的政府衙门。它一方面可参议军国大政,另一方面又是一个摘抄辑录的秘书部门。该机构是( )

A.中书省 B.尚书省 C.宣政院 D.军机处

36. “康乾盛世”时期,……使得清朝政治进一步黑箱化,增添皇权的神秘感;……使官员、尤其是同僚相互告密,从而加强了皇权。上文中的省略处应填写( )

A. 军机处 B. 大兴文字狱 C. 内阁制度 D. 奏折制度

37.作为中国古代历史中的一个重要的社会转型时期,明清社会在诸多领域都出现了巨大的变化。其中经济领域出现的新现象有( )

①茶叶棉花开始种植 ②自由雇佣劳动出现③财源倚重外贸税收 ④美洲白银大量流入

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

38.明清时期,出现了“以家族的血缘关系为纽带,又以同乡关系为背景”而结成的商帮,其中最为有名的是( )

A.宁商、绍商 B.晋商、徽商 C.苏商、鲁商 D.广商、川商

39.清代在内外蒙古、新疆、青海、西藏和东北地区等地设置特别行政区,采取和内地不同的行政管理办法,例如对内蒙实行盟旗制度,在西南推行改土归流政策。这里特别行政区的设置( )

A. 有利于统一多民族国家发展 B. 进一步加强君主的专制权力

C. 解决了少数民族的叛乱问题 D. 极大提高了地方的行政效率

40.清代《四库全书》的编纂者认为某人的书:“皆狂悖乖谬,非圣无法。惟《藏书》抨击孔子,别立褒贬,凡千古相传之善恶,无不颠倒易位,尤为罪不容诛。”这里的“某人”是指( )

A. 李贽 B. 黄宗羲 C. 顾炎武 D. 王夫之

二、非选择题。(共2题,每题10分,共20分)

41. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 弘少为乡啬夫,太守第五伦行春,见而深奇之,召署督邮,举孝廉。

——《后汉书·郑弘列传》

材料二 魏氏立九品,置中正……其州大中正、主薄,郡中正、功曹,皆取著姓士族为之,以定门胄,品藻人物。

——《新唐书·柳冲传》

材料三 隋朝已开始公开的文官考试制度,唐接着予以斟酌地采行,只是三年一度的会试至宋始成为定规,这种公开的考试足以打破过去的世族垄断。

——《中国大历史》

(1)指出材料一、二中相应的选官制度及其选官标准。

(2)根据材料三和所学知识,简析科举制的积极影响。

(3)综合上述材料和所学知识,概述中国古代选官制度变化的趋势。

(10分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

材料二 秦统一后的2000多年间,不同王朝国家的边疆治理政策各有特点,但有一个基本的倾向是“守中治边”,“守在四夷”。这一方略以王朝统治的中心区和各民族生活的边疆区域的划分为前提,这种边疆治理方式不仅增进了边疆各民族与中央王朝统治者所属民族(主要是汉族)的交流和融合,将为数众多的边疆各民族整合到统一的政治共同体中,而且稳定了王朝国家的边疆。 ——摘编自周平《我国的边疆与边疆治理》

(1)根据材料一,判断图3、图4各自对应的历史时期。结合所学知识,分别列举这两个时期经略青藏高原的措施。(4分)

(2)根据材料并结合所学知识,概括两个时期边疆治理的共同特点并简析其影响。(6分)

参考答案

1-40 CDCBC BDBDA AACAB CDBAB

AABCA BCBAC ADCDD DCBAA

41.(1) 察举制,标准:品行;九品中正制,标准:门第。 (1点1分)

(2). 打破世族垄断;促进阶层流动;扩大统治基础;加强中央集权;提高官员文化素质。 (任1点1分)

(3). 更加注重公平公正;选官标准更加注重才学。 (任1点1分)

42.(1)时期:图 1 唐朝;(1 分) 图 2 元朝(1 分)

措施:唐朝:西南地区文成公主和亲、唐蕃会盟(任意一点 1 分 )

元朝:西南地区中央设宣政院直接管辖(写“设宣慰司管理军政事务”亦可)(1 分)

(2)特点:设立机构;(1 分)因地制宜;(1 分)“守中治边”,“守在四夷”(任1 分)

意义:有利于边疆地区的开发;(1 分)加强了内地与边疆联系,推动民族交融;(1 分)

促进了统一多民族国家的巩固和发展。(1分)

同课章节目录