22为中华之崛起而读书 课件(共26张PPT)

文档属性

| 名称 | 22为中华之崛起而读书 课件(共26张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 357.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-11-23 15:12:55 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

为中华之崛起而读书

语文 四年级 上册

如果有人问你“为什么而读书”,你预备怎么回答呢?每个人都有自己的读书目的,我们敬爱的周总理也不例外。周总理在跟大家一般大的时候,也曾响亮地回答过这个问题,你知道他是怎么说的吗?让我们到文中去寻找答案吧!

正确、流利、有感情地朗读课文,深入体会文中人物的思想感情。

抓住重点词语、发挥想象,揣摩人物内心世界。

查阅资料了解当时的社会状况,理解周恩来立志为中华之崛起而读书的原因。

感受少年周恩来的博大胸襟和远大志向。

学习目标

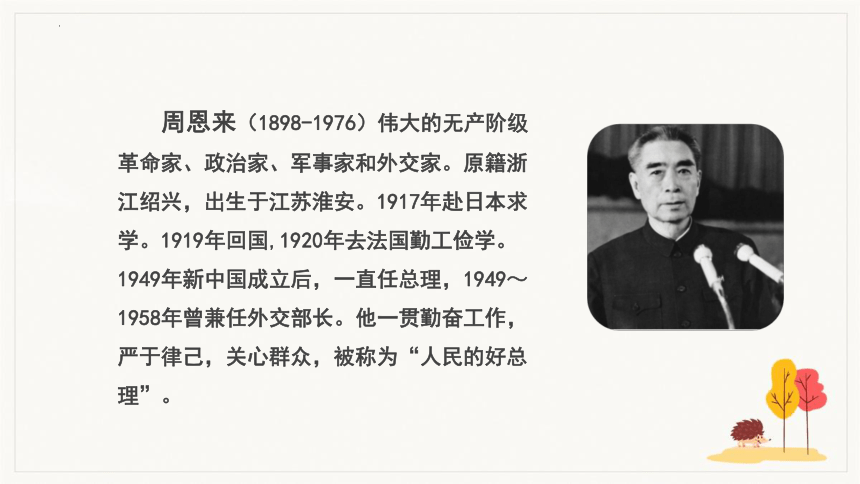

周恩来(1898-1976)伟大的无产阶级革命家、政治家、军事家和外交家。原籍浙江绍兴,出生于江苏淮安。1917年赴日本求学。1919年回国,1920年去法国勤工俭学。1949年新中国成立后,一直任总理,1949~1958年曾兼任外交部长。他一贯勤奋工作,严于律己,关心群众,被称为“人民的好总理”。

shěn

沈

fàn

范

wèi

魏

xī

晰

jué

崛

zū

租

huò

惑

chì

斥

xiào

效

huái

淮

严肃 清晰 振奋 胸怀 称赞

效仿 租借 疑惑 平凡 回顾

训斥 羞辱 崛起 沈阳 模范

sù

xī

zhèn

xiōng huái

zàn

xiào

zū

yí huò

fán

gù

xùn chì

rǔ

jué

shěn

fàn

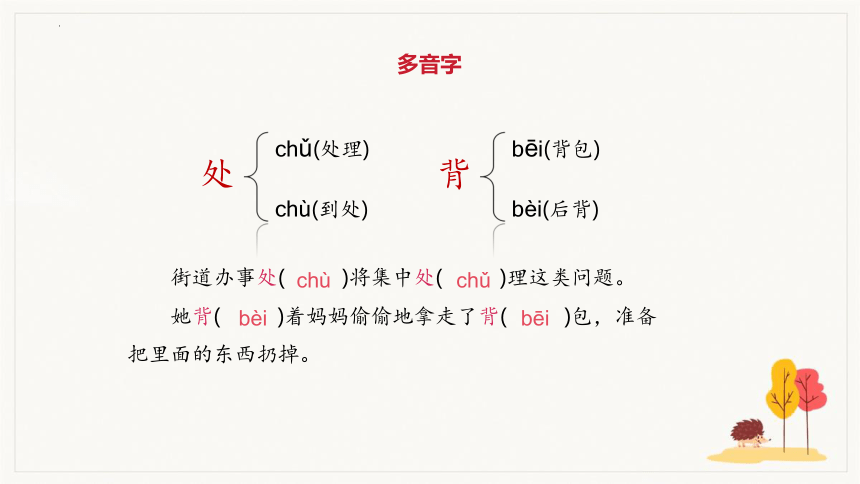

处

chǔ(处理)

chù(到处)

背

bēi(背包)

bèi(后背)

街道办事处( )将集中处( )理这类问题。

她背( )着妈妈偷偷地拿走了背( )包,准备把里面的东西扔掉。

chǔ

chù

bèi

bēi

多音字

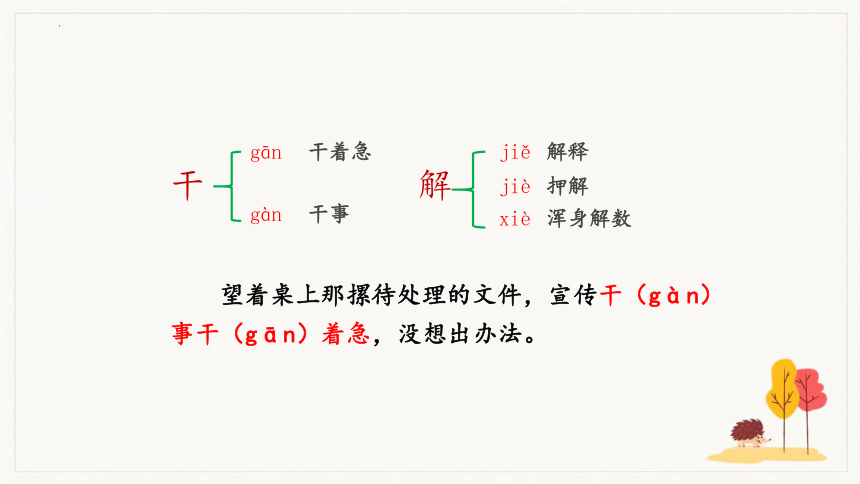

干

gān

gàn

干着急

干事

解

jiè

押解

jiě

解释

望着桌上那摞待处理的文件,宣传干(gàn)事干(gān)着急,没想出办法。

xiè

浑身解数

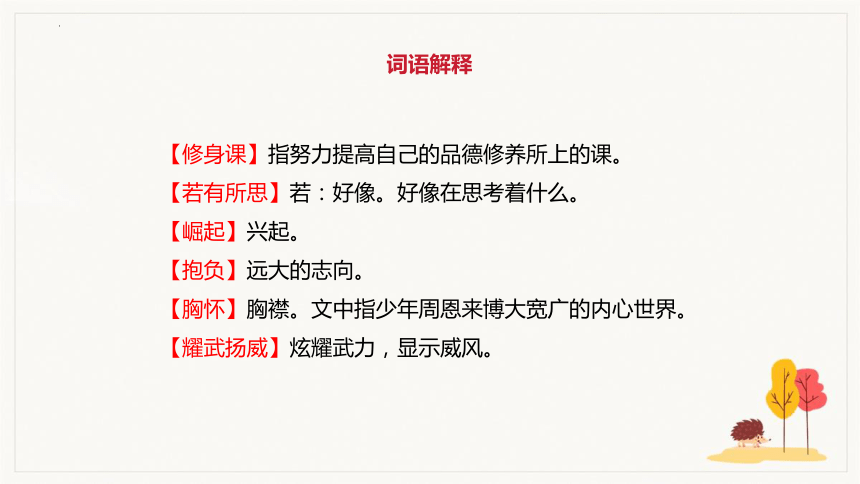

【修身课】指努力提高自己的品德修养所上的课。

【若有所思】若:好像。好像在思考着什么。

【崛起】兴起。

【抱负】远大的志向。

【胸怀】胸襟。文中指少年周恩来博大宽广的内心世界。

【耀武扬威】炫耀武力,显示威风。

词语解释

【疑惑不解】心里不明白,有疑问,无法解答。

【沉郁】低沉郁闷。

【热闹非凡】形容热闹的场面或景象。

【左顾右盼】顾、盼:看。向左右两边看。

【铿锵有力】形容声音响亮有力。

【撑腰】比喻给予有力地支持。本文指女人指望巡警主持公道。

【训斥】训诫和斥责。

晰(清晰)

析(分析)

怀(胸怀)

坏(坏话)

租(租界)

祖(祖国)

惑(疑惑)

感(感动)

形近字

严肃——庄严 清晰——清楚 劝慰——安慰

赞叹——赞扬 沉郁——忧郁 训斥——斥责

疑惑不解——迷惑不解 左顾右盼——东张西望

热闹非凡——熙熙攘攘

近义词

自由朗读课文,思考文中讲述了哪三件事?

“为中华之崛起而读书”是什么意思?

第一件事:少年周恩来立志“为中华之崛起而读书”。

第二件事:少年周恩来刚到奉天,就听伯父叹气说“中华不振”,这使他疑惑不解,难以忘怀。

第三件事:少年周恩来在被外国人占据的地方的见闻,这使他真正体会到了“中华不振”的含义。

再仔细读课文,了解重点语句的含义,感受少年周恩来的爱国情怀和伟大志向。在阅读过程中有不懂的问题及时记录下来,与老师和同学们讨论解决。

课文解读

自由朗读,想一想周恩来读书的原因和其他人相比有什么不同之处?

你们为什么而读书?

为家父而读书。

为明理而读书。

为光耀门楣而读书。

周恩来“为中华之崛起而读书”,把个人的学习与民族振兴的大业联系起来。

“清晰”很清楚。“坚定”不动摇。周恩来说的志向,绝不是一时冲动,而是经过了认真充分的思考,志向坚定,决不动摇。

那位同学站了起来,清晰而坚定地回答道:“为中华之崛起而读书!”从“清晰而坚定”中你体会到什么?

他怎么也没想到,一个十二三岁的孩子,竟然有如此的抱负和胸怀!他睁大眼睛又追问了一句:“你再说一遍,为什么而读书?”

魏校长为什么“睁大眼睛”让他“再说一遍”?。

“睁大眼睛”“再说一遍”表现了魏校长的震惊,从侧面反映了这位同学志向的远大。

事件二

找出课文第11—14自然段伯父和周恩来的对话,分角色朗读。

“沈阳有些地方是外国人的租界,不要随便去玩,有事也要绕着走,免得惹出麻烦没有地方说理。”

“那不是我们中国的地方吗?为什么不能去呢?”

“中华不振哪!”

默读第二部分,思考什么事让十二岁的周恩来难以忘怀?

在奉天上学的时候,伯父告诉他,奉天有些地方被外国人占据了,不要随便去玩,有事也要绕着走,免得惹出麻烦没有地方说理。

为什么会被外国人占据?

一问才知道,这个女人的亲人被洋人的汽车轧死了,她原本指望巡警局给她撑腰,惩处这个洋人,谁知中国巡警不但不惩处肇事的洋人,反而训斥她。

眼前的情景让周恩来产生了什么样的感受?

在中国的领土上,中国人被洋人的汽车轧死了,中国巡警不但不为中国人撑腰,反而训斥受害者,周恩来这才明白了“中华不振”的含义。

默读第三部分,完成下面的阅读目标。

画出描写被外国人占据的地方的语句,从中你体会到什么?

从哪些语句可以感受到“中华不振”?

周恩来为什么立志“为中华之崛起而读书”?

他们凑了过去,只见人群中有个女人正在哭诉着什么。一问才知道,这个女人的亲人被外国人的汽车轧死了,她原本指望巡警局给她撑腰,惩处这个外国人。谁知中国巡警不但不惩处肇事的外国人,反而训斥她。

( )的租界

蛮横无理

自由读第三部分,周恩来带着疑惑,背着伯父进了外国人的地盘。他看到了什么?明白了什么?

看到这一切,12岁的周恩来有什么感受呢?

怎么把祖国和人民从苦难和屈辱中拯救出来呢?这个问题像一团烈火一直燃烧在周恩来心中。

比喻,写出了周恩来忧国忧民,胸怀天下。

结合全文思考:使周恩来立下“为中华之崛起而读书”这个志向的原因是什么?

少年周恩来刚到沈阳,就听伯父叹着气说“中华不振”,这使他充满疑惑,想弄个明白。在外国租界他又亲眼目睹一位妇女受洋人欺负,中国巡警不为民申冤,反而训斥那位妇女,围观的中国人敢怒不敢言,这使周恩来深刻体会到中华的确不振。他从此明确读书的目的就是要振兴中华,表现了他的爱国情怀。。

学习了课文,思考本文的写作思路有什么特点?有何作用?

本文中事件一是结果,事件二、三是原因,作者把结果放在开头写,原因放在后面,采用的是倒叙的写作方法。这样做能增强文章的生动性,引出悬念,避免了叙述的平板和结构的单调。

小练笔

读书多了,知道的多了,自己的感受和想法也就多了。我知道个人的力量很微薄,但是通过读书,通过一次次的感悟,一次次的铭记,一次次的品格完善,我们能为社会做很多事,在历史上留下浓墨重彩的一笔。我们也许不能像范仲淹一样“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,但我们可以在我们有生之年为社会做自己力所能及的事。

如果有人问你“为什么而读书”,你的回答是什么?想一想,写下来,注意写清楚理由。

为中华之崛起而读书

语文 四年级 上册

如果有人问你“为什么而读书”,你预备怎么回答呢?每个人都有自己的读书目的,我们敬爱的周总理也不例外。周总理在跟大家一般大的时候,也曾响亮地回答过这个问题,你知道他是怎么说的吗?让我们到文中去寻找答案吧!

正确、流利、有感情地朗读课文,深入体会文中人物的思想感情。

抓住重点词语、发挥想象,揣摩人物内心世界。

查阅资料了解当时的社会状况,理解周恩来立志为中华之崛起而读书的原因。

感受少年周恩来的博大胸襟和远大志向。

学习目标

周恩来(1898-1976)伟大的无产阶级革命家、政治家、军事家和外交家。原籍浙江绍兴,出生于江苏淮安。1917年赴日本求学。1919年回国,1920年去法国勤工俭学。1949年新中国成立后,一直任总理,1949~1958年曾兼任外交部长。他一贯勤奋工作,严于律己,关心群众,被称为“人民的好总理”。

shěn

沈

fàn

范

wèi

魏

xī

晰

jué

崛

zū

租

huò

惑

chì

斥

xiào

效

huái

淮

严肃 清晰 振奋 胸怀 称赞

效仿 租借 疑惑 平凡 回顾

训斥 羞辱 崛起 沈阳 模范

sù

xī

zhèn

xiōng huái

zàn

xiào

zū

yí huò

fán

gù

xùn chì

rǔ

jué

shěn

fàn

处

chǔ(处理)

chù(到处)

背

bēi(背包)

bèi(后背)

街道办事处( )将集中处( )理这类问题。

她背( )着妈妈偷偷地拿走了背( )包,准备把里面的东西扔掉。

chǔ

chù

bèi

bēi

多音字

干

gān

gàn

干着急

干事

解

jiè

押解

jiě

解释

望着桌上那摞待处理的文件,宣传干(gàn)事干(gān)着急,没想出办法。

xiè

浑身解数

【修身课】指努力提高自己的品德修养所上的课。

【若有所思】若:好像。好像在思考着什么。

【崛起】兴起。

【抱负】远大的志向。

【胸怀】胸襟。文中指少年周恩来博大宽广的内心世界。

【耀武扬威】炫耀武力,显示威风。

词语解释

【疑惑不解】心里不明白,有疑问,无法解答。

【沉郁】低沉郁闷。

【热闹非凡】形容热闹的场面或景象。

【左顾右盼】顾、盼:看。向左右两边看。

【铿锵有力】形容声音响亮有力。

【撑腰】比喻给予有力地支持。本文指女人指望巡警主持公道。

【训斥】训诫和斥责。

晰(清晰)

析(分析)

怀(胸怀)

坏(坏话)

租(租界)

祖(祖国)

惑(疑惑)

感(感动)

形近字

严肃——庄严 清晰——清楚 劝慰——安慰

赞叹——赞扬 沉郁——忧郁 训斥——斥责

疑惑不解——迷惑不解 左顾右盼——东张西望

热闹非凡——熙熙攘攘

近义词

自由朗读课文,思考文中讲述了哪三件事?

“为中华之崛起而读书”是什么意思?

第一件事:少年周恩来立志“为中华之崛起而读书”。

第二件事:少年周恩来刚到奉天,就听伯父叹气说“中华不振”,这使他疑惑不解,难以忘怀。

第三件事:少年周恩来在被外国人占据的地方的见闻,这使他真正体会到了“中华不振”的含义。

再仔细读课文,了解重点语句的含义,感受少年周恩来的爱国情怀和伟大志向。在阅读过程中有不懂的问题及时记录下来,与老师和同学们讨论解决。

课文解读

自由朗读,想一想周恩来读书的原因和其他人相比有什么不同之处?

你们为什么而读书?

为家父而读书。

为明理而读书。

为光耀门楣而读书。

周恩来“为中华之崛起而读书”,把个人的学习与民族振兴的大业联系起来。

“清晰”很清楚。“坚定”不动摇。周恩来说的志向,绝不是一时冲动,而是经过了认真充分的思考,志向坚定,决不动摇。

那位同学站了起来,清晰而坚定地回答道:“为中华之崛起而读书!”从“清晰而坚定”中你体会到什么?

他怎么也没想到,一个十二三岁的孩子,竟然有如此的抱负和胸怀!他睁大眼睛又追问了一句:“你再说一遍,为什么而读书?”

魏校长为什么“睁大眼睛”让他“再说一遍”?。

“睁大眼睛”“再说一遍”表现了魏校长的震惊,从侧面反映了这位同学志向的远大。

事件二

找出课文第11—14自然段伯父和周恩来的对话,分角色朗读。

“沈阳有些地方是外国人的租界,不要随便去玩,有事也要绕着走,免得惹出麻烦没有地方说理。”

“那不是我们中国的地方吗?为什么不能去呢?”

“中华不振哪!”

默读第二部分,思考什么事让十二岁的周恩来难以忘怀?

在奉天上学的时候,伯父告诉他,奉天有些地方被外国人占据了,不要随便去玩,有事也要绕着走,免得惹出麻烦没有地方说理。

为什么会被外国人占据?

一问才知道,这个女人的亲人被洋人的汽车轧死了,她原本指望巡警局给她撑腰,惩处这个洋人,谁知中国巡警不但不惩处肇事的洋人,反而训斥她。

眼前的情景让周恩来产生了什么样的感受?

在中国的领土上,中国人被洋人的汽车轧死了,中国巡警不但不为中国人撑腰,反而训斥受害者,周恩来这才明白了“中华不振”的含义。

默读第三部分,完成下面的阅读目标。

画出描写被外国人占据的地方的语句,从中你体会到什么?

从哪些语句可以感受到“中华不振”?

周恩来为什么立志“为中华之崛起而读书”?

他们凑了过去,只见人群中有个女人正在哭诉着什么。一问才知道,这个女人的亲人被外国人的汽车轧死了,她原本指望巡警局给她撑腰,惩处这个外国人。谁知中国巡警不但不惩处肇事的外国人,反而训斥她。

( )的租界

蛮横无理

自由读第三部分,周恩来带着疑惑,背着伯父进了外国人的地盘。他看到了什么?明白了什么?

看到这一切,12岁的周恩来有什么感受呢?

怎么把祖国和人民从苦难和屈辱中拯救出来呢?这个问题像一团烈火一直燃烧在周恩来心中。

比喻,写出了周恩来忧国忧民,胸怀天下。

结合全文思考:使周恩来立下“为中华之崛起而读书”这个志向的原因是什么?

少年周恩来刚到沈阳,就听伯父叹着气说“中华不振”,这使他充满疑惑,想弄个明白。在外国租界他又亲眼目睹一位妇女受洋人欺负,中国巡警不为民申冤,反而训斥那位妇女,围观的中国人敢怒不敢言,这使周恩来深刻体会到中华的确不振。他从此明确读书的目的就是要振兴中华,表现了他的爱国情怀。。

学习了课文,思考本文的写作思路有什么特点?有何作用?

本文中事件一是结果,事件二、三是原因,作者把结果放在开头写,原因放在后面,采用的是倒叙的写作方法。这样做能增强文章的生动性,引出悬念,避免了叙述的平板和结构的单调。

小练笔

读书多了,知道的多了,自己的感受和想法也就多了。我知道个人的力量很微薄,但是通过读书,通过一次次的感悟,一次次的铭记,一次次的品格完善,我们能为社会做很多事,在历史上留下浓墨重彩的一笔。我们也许不能像范仲淹一样“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,但我们可以在我们有生之年为社会做自己力所能及的事。

如果有人问你“为什么而读书”,你的回答是什么?想一想,写下来,注意写清楚理由。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 观潮

- 2 走月亮

- 3* 现代诗二首

- 4* 繁星

- 口语交际:我们与环境

- 习作:推荐一个好地方

- 语文园地

- 第二单元

- 5 一个豆荚里的五粒豆

- 6 夜间飞行的秘密

- 7 呼风唤雨的世纪

- 8* 蝴蝶的家

- 习作:小小“动物园”

- 语文园地

- 第三单元

- 9 古诗三首

- 10 爬山虎的脚

- 11 蟋蟀的住宅

- 口语交际:爱护眼睛,保护视力

- 习作:写观察日记

- 语文园地

- 第四单元

- 12 盘古开天地

- 13 精卫填海

- 14 普罗米修斯

- 15* 女娲补天

- 习作:我和____过一天

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第五单元

- 16 麻雀

- 17 爬天都峰

- 习作例文

- 习作:生活万花筒

- 第六单元

- 18 牛和鹅

- 19 一只窝囊的大老虎

- 20 陀螺

- 口语交际:安慰

- 习作:记一次游戏

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗三首

- 22 为中华之崛起而读书

- 23* 梅兰芳蓄须

- 24* 延安,我把你追寻

- 习作:写信

- 语文园地

- 第八单元

- 25 王戎不取道旁李

- 26 西门豹治邺

- 27* 故事二则

- 口语交际:讲历史人物故事

- 习作:我的心儿怦怦跳

- 语文园地