第三章 物态变化(含答案)2023-2024学年 人教版物理八年级上册

文档属性

| 名称 | 第三章 物态变化(含答案)2023-2024学年 人教版物理八年级上册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 3.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2023-11-23 15:40:36 | ||

图片预览

文档简介

2023-2024学年 人教版物理八年级上册 第三章 物态变化 实验专题

1.(1)下面是小强使用普通温度计测量温水温度的操作步骤:

a。观察温度计的测量范围,选取合适的温度计。

b。用手试一下温水,估计水的温度。

c。观察温度计的读数。

d。使温度计的玻璃泡与温水充分接触几分钟。

e。取出温度计。

f。记录温度计的读数。

上述实验步骤,正确的顺序是: 。

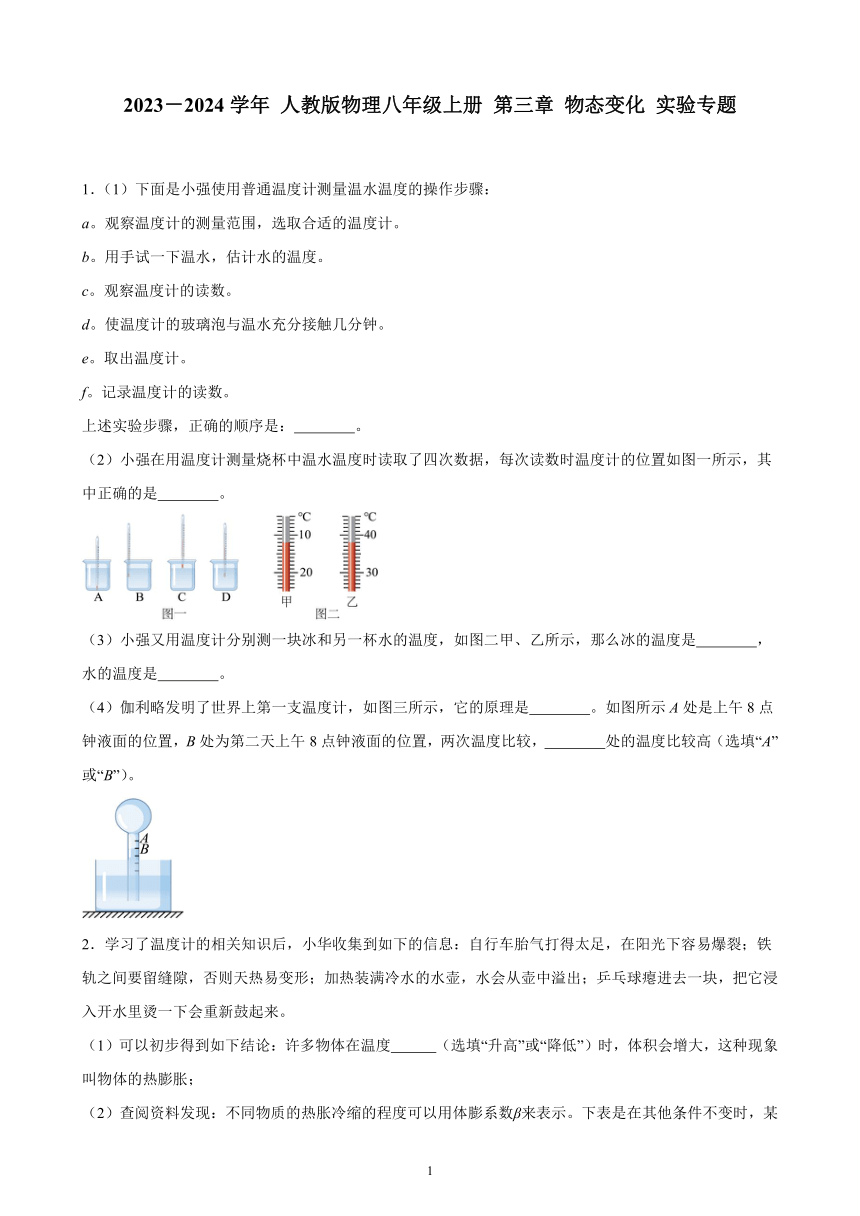

(2)小强在用温度计测量烧杯中温水温度时读取了四次数据,每次读数时温度计的位置如图一所示,其中正确的是 。

(3)小强又用温度计分别测一块冰和另一杯水的温度,如图二甲、乙所示,那么冰的温度是 ,水的温度是 。

(4)伽利略发明了世界上第一支温度计,如图三所示,它的原理是 。如图所示A处是上午8点钟液面的位置,B处为第二天上午8点钟液面的位置,两次温度比较, 处的温度比较高(选填“A”或“B”)。

2.学习了温度计的相关知识后,小华收集到如下的信息:自行车胎气打得太足,在阳光下容易爆裂;铁轨之间要留缝隙,否则天热易变形;加热装满冷水的水壶,水会从壶中溢出;乒乓球瘪进去一块,把它浸入开水里烫一下会重新鼓起来。

(1)可以初步得到如下结论:许多物体在温度 (选填“升高”或“降低”)时,体积会增大,这种现象叫物体的热膨胀;

(2)查阅资料发现:不同物质的热胀冷缩的程度可以用体膨系数β来表示。下表是在其他条件不变时,某些固体接近室温时的体膨系数;

物质 铝 钢 铜

熔点/℃ 600 1300-1400 1083

①由表格看出,金属的熔点越 (选填“高”或“低”),体膨系数就越小;

②小华放学回家时发现水泥路面上被切割出了一条条的缝隙,结合自己探究热胀冷缩得到的信息,马上明白了缝隙是防止水泥路面在 (选填“夏天”或“冬天”)由于体积变大而损坏;

③现代建筑大多采用钢筋混凝土的结构,你认为能把钢筋和混凝土结合使用的原因之一是他们的体膨系数 (选填“大致相同”或“有较大差异”)。

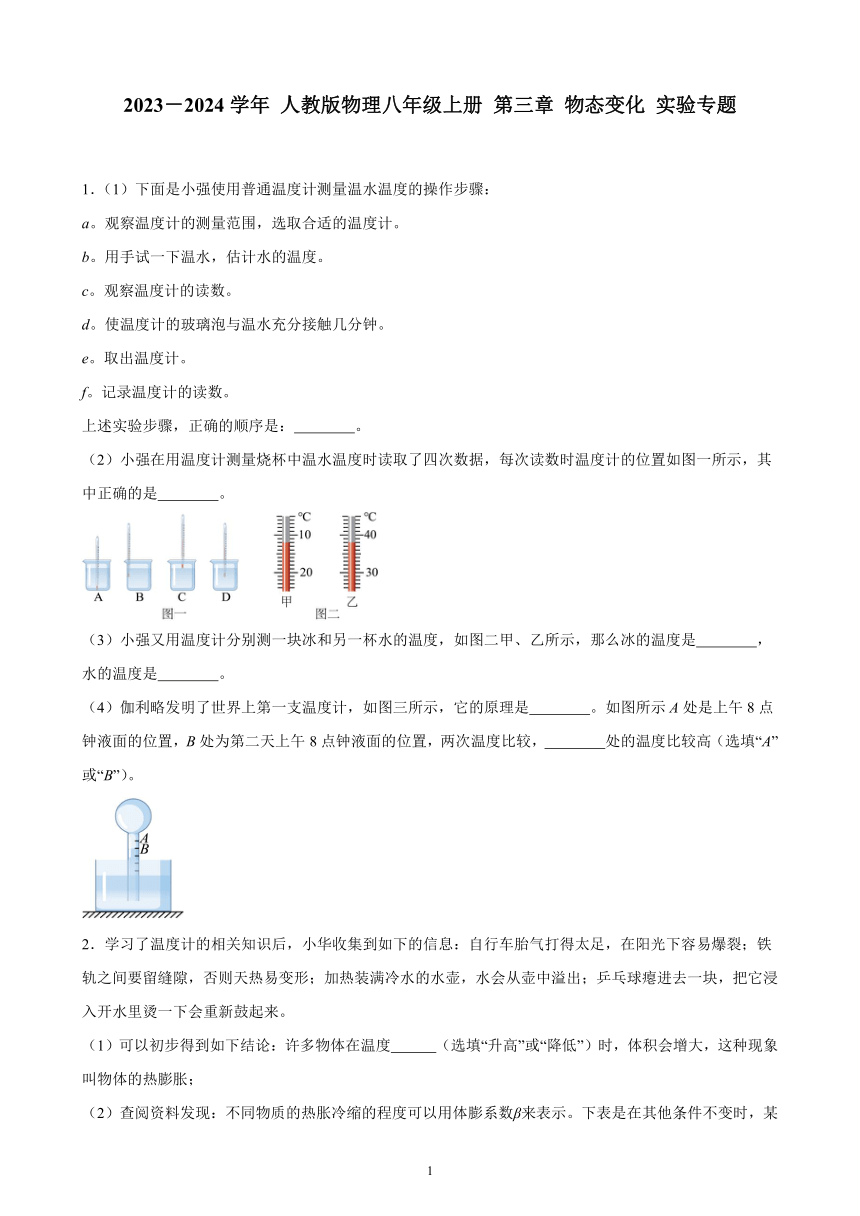

(3)小明利用形状相同的铝片和铜片铆在一起制做了如图丙所示的双金属片温度计(温度升高或降低时,双金属片会发生弯曲,从而带动指针左右偏转)。分析甲、乙两图可知,在相同条件下,黑色金属片是 (选填“铝片”或者“铜片”),若丙图中央刻度线为0℃,在气温为-100℃时,指针应在中央刻度线的 (选填“左侧”或者“右侧”)。

3.小丽家里有只热水瓶,妈妈告诉她里面的水有时热有时冷。究竟是什么因素影响热水瓶的保温性能呢?小丽和她的小组决定一探究竟。可选用的器材有:带有塞子的热水壶、温度计两支(A.实验用温度计;B.家用体温计)、热水、秒表、电子秤。他们提出了如下猜想:

猜想一:热水瓶的保温性能可能与软木塞的松紧程度有关;

猜想二:热水瓶的保温性能可能与水量多少有关;

猜想三:热水瓶的保温性能可能与水的初温高低有关。

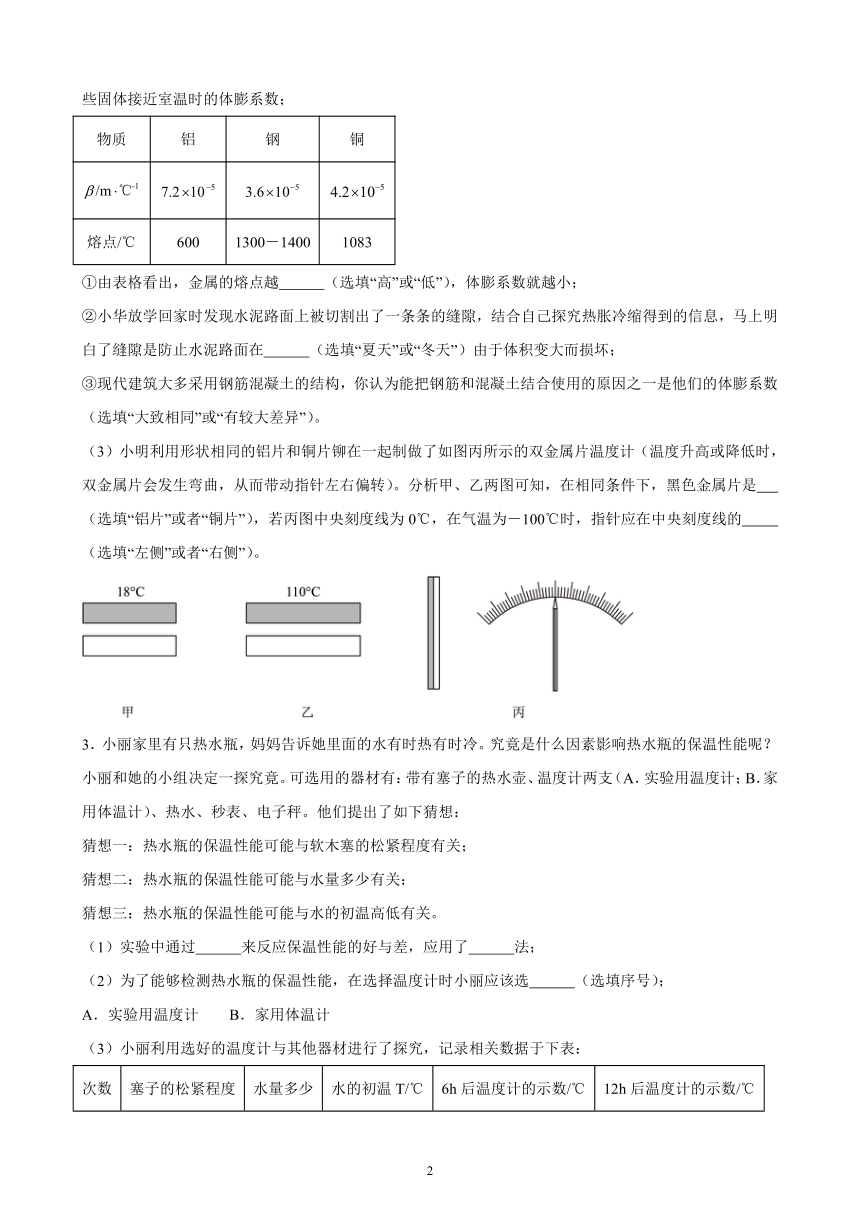

(1)实验中通过 来反应保温性能的好与差,应用了 法;

(2)为了能够检测热水瓶的保温性能,在选择温度计时小丽应该选 (选填序号);

A.实验用温度计 B.家用体温计

(3)小丽利用选好的温度计与其他器材进行了探究,记录相关数据于下表:

次数 塞子的松紧程度 水量多少 水的初温T/℃ 6h后温度计的示数/℃ 12h后温度计的示数/℃

1 紧 100 80 50

2 较松 100 62 41

3 很松 100 55 25

4 紧 100 85 59

5 紧 满 100 89 66

①由实验序号1、2、3可知: ,热水瓶的保温性能越好;

②由 三组实验(填实验序号)可知:在塞子松紧程度和水的初温相同时,水量越多,热水瓶的保温性能越好;

(4)同组的小强同学在探究猜想三时,设计的表格如下,小丽同学指出小强的实验设计不合格,你认为小丽的理由是 ;

次数 塞子的松紧程度 水量多少 水的初温T/℃ 6h后温度计的示数/℃ 12h后温度计的示数/℃

6 紧 100

7 紧 满 85

(5)你认为影响热水瓶的保温性能的因素除了上述因素以外,可能还有 (仅填写一个)。

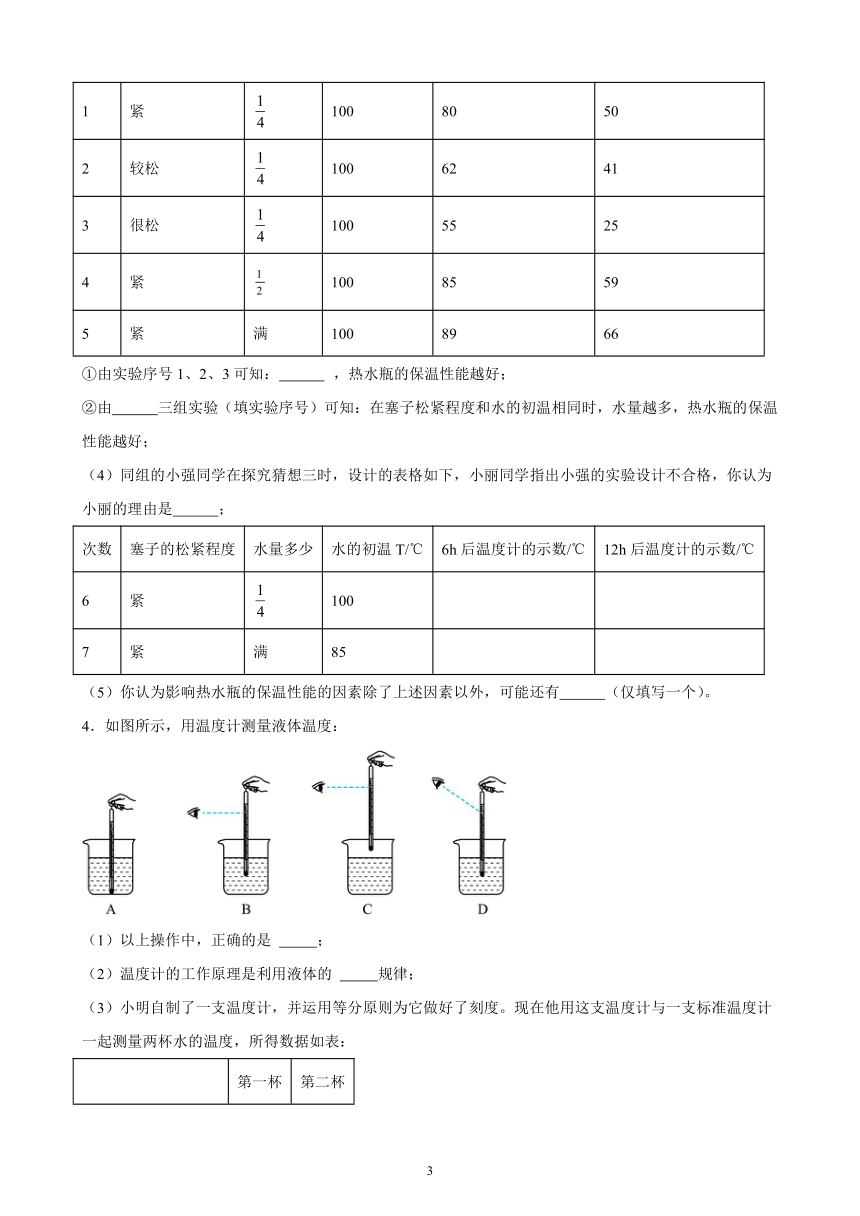

4.如图所示,用温度计测量液体温度:

(1)以上操作中,正确的是 ;

(2)温度计的工作原理是利用液体的 规律;

(3)小明自制了一支温度计,并运用等分原则为它做好了刻度。现在他用这支温度计与一支标准温度计一起测量两杯水的温度,所得数据如表:

第一杯 第二杯

自制温度计示数T/℃ 14 50

标准温度计示数t/℃ 10 50

这说明小明自制的温度计是一支不准的温度计。若用此温度计测出的室温是23℃,求实际室温 。(写出必要的文字说明、表达式及最后结果)

5.在探究温度计的有关问题时:

(1)在实验室里,三组同学测得水的沸点分别为 97℃ 、93℃ 、102℃; 有同学猜想导致这种现象的原因是各组用的温度计有偏差。请你设计一个简单的方法验证这一猜想 ;

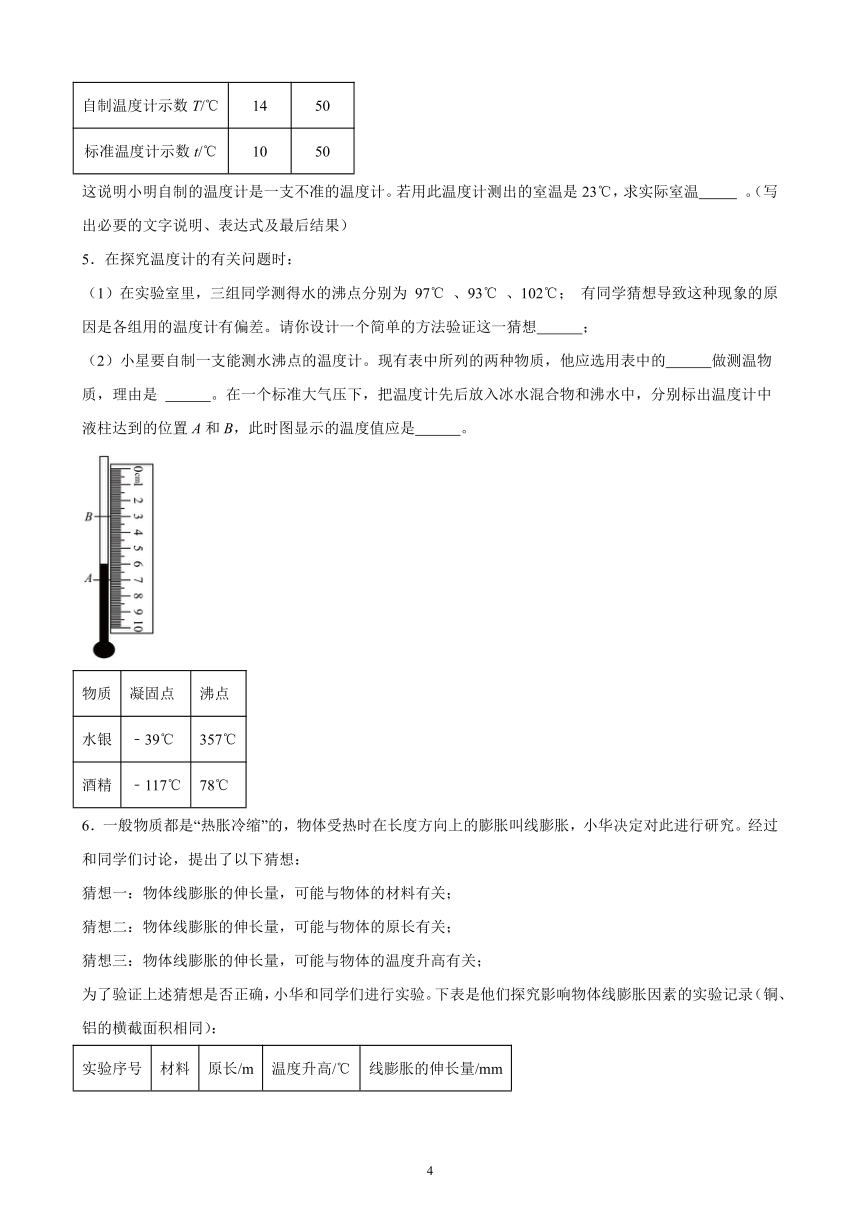

(2)小星要自制一支能测水沸点的温度计。现有表中所列的两种物质,他应选用表中的 做测温物质,理由是 。在一个标准大气压下,把温度计先后放入冰水混合物和沸水中,分别标出温度计中液柱达到的位置A和B,此时图显示的温度值应是 。

物质 凝固点 沸点

水银 ﹣39℃ 357℃

酒精 ﹣117℃ 78℃

6.一般物质都是“热胀冷缩”的,物体受热时在长度方向上的膨胀叫线膨胀,小华决定对此进行研究。经过和同学们讨论,提出了以下猜想:

猜想一:物体线膨胀的伸长量,可能与物体的材料有关;

猜想二:物体线膨胀的伸长量,可能与物体的原长有关;

猜想三:物体线膨胀的伸长量,可能与物体的温度升高有关;

为了验证上述猜想是否正确,小华和同学们进行实验。下表是他们探究影响物体线膨胀因素的实验记录(铜、铝的横截面积相同):

实验序号 材料 原长/m 温度升高/℃ 线膨胀的伸长量/mm

1 铜 1 10 0.19

2 铜 2 10 0.38

3 30 0.57

4 铝 2 10 0.46

请根据实验记录完成下列各题。

(1)比较实验序号 与 ,可得结论:当原长和温度的升高相同时,物体线膨胀的伸长量与材料有关;

(2)比较实验序号1与2,可得到的初步结论是:当材料和温度升高相同时,

(3)表中有的材料规格没有填全,为了利用实验序号1与3验证猜想三,必须知道该项内容,在表格中填上所缺的数据; 、

(4)在上述探究过程中,总要控制某些因素,使它们不变,进而寻找出另一个因素的关系,这种研究问题的方法叫做 法;

(5)同学们的科学探究主要经历了以下几个过程①分析论证;②猜想与假设;③进行实验与收集数据;④提出问题;⑤制定计划和设计实验。合理排列的顺序为: 。

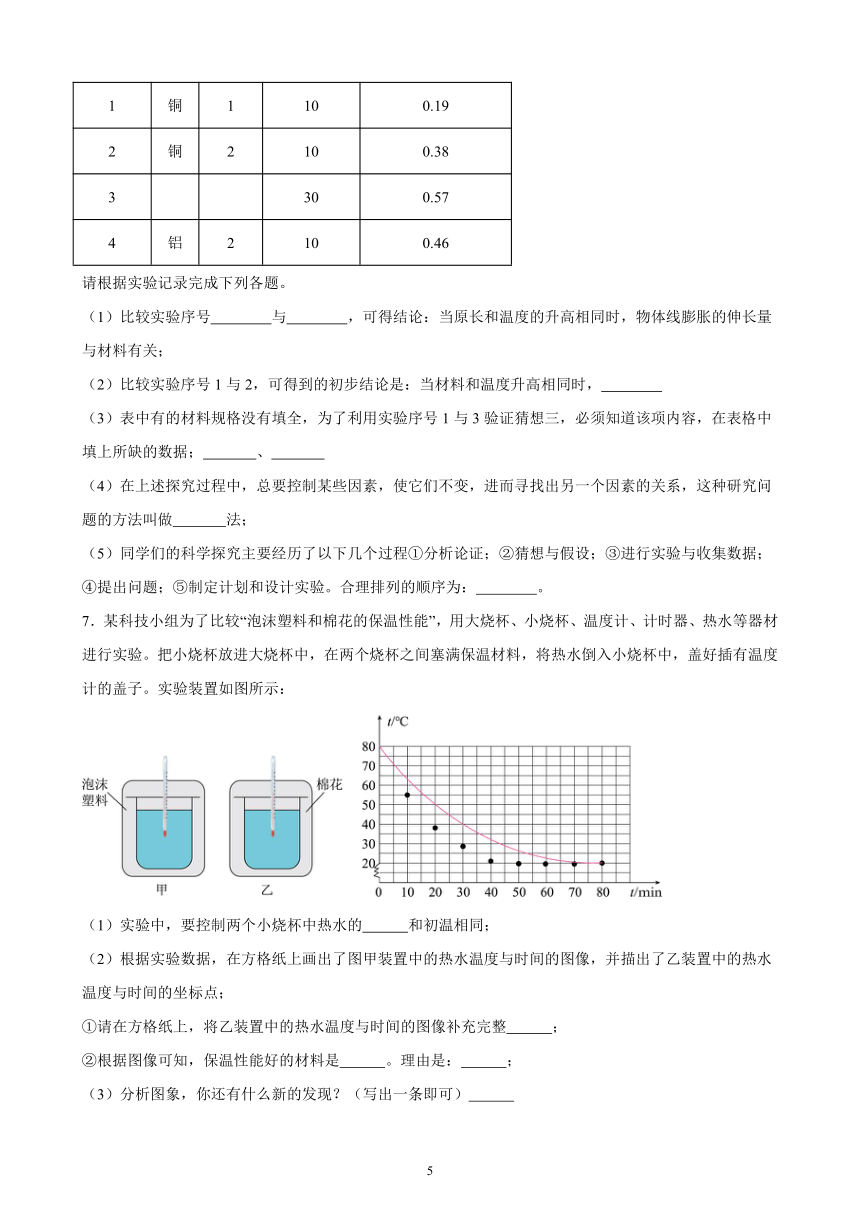

7.某科技小组为了比较“泡沫塑料和棉花的保温性能”,用大烧杯、小烧杯、温度计、计时器、热水等器材进行实验。把小烧杯放进大烧杯中,在两个烧杯之间塞满保温材料,将热水倒入小烧杯中,盖好插有温度计的盖子。实验装置如图所示:

(1)实验中,要控制两个小烧杯中热水的 和初温相同;

(2)根据实验数据,在方格纸上画出了图甲装置中的热水温度与时间的图像,并描出了乙装置中的热水温度与时间的坐标点;

①请在方格纸上,将乙装置中的热水温度与时间的图像补充完整 ;

②根据图像可知,保温性能好的材料是 。理由是: ;

(3)分析图象,你还有什么新的发现?(写出一条即可)

8.项目学习小组在物理实践活动中制作了如图甲所示的温度计。将一个空玻璃瓶A和一个两端开口的玻璃管B通过软木塞相连,瓶口密封,B管下端插入水槽中,并使管内水面高于管外水面。他们在不同温度下分别测出对应水柱的高度h,记录数据如表:

温度/℃ 17 19 21 23 25 27

h/cm 30.0 24.9 19.9 15.0 10.0 5.0

(1)请你根据上述表格中的数据,在图乙中绘制出水柱的高度h随温度变化的图像;( )

(2)若要提高此温度计的精确度,应该选用更 (选填“粗”或“细”)的玻璃管。

9.保温杯是一种常用的生活用品,保温杯的保温效果与其盛水量究竟有什么关系呢?某物理兴趣小组对这一问题进行了探究。

【提出猜想】保温杯盛水越多,保温效果越好,装满水时,保温效果最好。

【设计实验与进行实验】用带有刻度的烧杯同时盛出初温都为98℃的不同质量的热水,分别装入7个同样规格品牌的保温杯内(容积均为500mL),经过12小时后,测量各个保温杯中的水温,计算降低的温度,并绘出图像。

【收集数据】根据本实验数据绘出图像规律,如图所示。

【实验结论】

(1)本次实验,水量少于400mL时,保温性能随水量的减小而 (选填“增强”或“减弱”);保温杯的盛水量为 mL时,保温效果最好。由此可知,兴趣小组的猜想“装满水时,保温效果最好”是 (选填“正确”或“错误”)的。

(2)小明探究的问题的自变量是 。(选填选项前的字母)

A.保温杯的品牌

B.盛水量

C.水的温度

【拓展延伸】小华找来甲、乙两种不同品牌的保温杯,为了比较这两种品牌的保温杯盛水时的保温效果,小明按照科学探究的程序,明确了具体的探究问题,选择了适当的器材,在控制变量的前提下,在室内进行了实验,得到了一段时间内,甲、乙两种保温杯内水的温度的实验数据,请你根据如图所提供的信息回答以下问题:

时间/h 0 1 2 3 4 5 6

甲/℃ 100 50 30 22 20 20 20

乙/℃ 100 80 65 52 40 29 20

(1)下列有四支测量范围不同的温度计,小明实验选择的温度计应为 。

A.﹣10~110℃

B.35~42℃

C.﹣40~50℃

D.0~50℃

(2)比较甲、乙两种保温杯的保温效果 (选填选项前的字母)。

A.甲保温杯的保温效果好

B.乙保温杯的保温效果好

C.甲、乙保温杯的保温效果一样好

(3)请估计实验过程中第5小时的室温为 ℃。

10.如图甲所示是“探究冰的熔化特点”实验装置,图乙是根据实验数据描绘出冰在熔化时的温度随时间的变化图象。

(1)小明用图甲实验装置探究“冰熔化时温度的变化规律”的实验,并采取“水浴法”对试管中的冰加热,这种加热方法的好处是 ;

(2)由图乙可知冰是 (选填“晶体”或者“非晶体”),熔点为 ,冰熔化过程历时 分钟;

(3)当试管中的冰开始熔化时,立即将试管浸入到另一只装有冰水混合物的烧杯中,发现此时试管中的冰 (选填“能”或“不能”)继续熔化,该现象说明 。

11.小华用如图甲所示的装置探究萘熔化时温度的变化规律。

(1)除图甲所示的实验器材外,还需要的测量工具是 ;

(2)该实验器材装配的合理顺序是 (①烧杯;②酒精灯;③温度计;④铁圈及石棉网)(填序号);

(3)将装有萘的试管放入水中加热,而不是用酒精灯直接对试管加热,这样做不但能使试管受热均匀,而且萘的温度上升速度较 (选填“快”或“慢”),便于记录各个时刻的温度;

(4)图乙是小华根据实验测量的数据画出的萘熔化时温度随时间变化的图像。可知萘是 (选填“晶体”或“非晶体”),熔点为 ℃;

(5)由图乙可知,当萘的温度为60℃时,该物质处于 (选填“固”“液”或“固液共存”);

(6)从图乙中的图像反映出来的萘熔化过程不十分明显,请分析造成这一现象的原因是 。(写出一种原因即可)

12.如图乙所示,是某物质的熔化和凝固的图像,根据图像回答:

(1)该物质的熔点是 ,熔化过程用时 ;

(2)根据甲图小资料和乙图图像可知,该物质是 ;

(3)在段,该物质处于 态;在段该物质处于 态;

(4)该物质在凝固过程中要放热,温度 ;

(5)该物质在固态时是 (选填“晶体”或“非晶体”)。

13.晓轩同学利用图甲所示的实验装置“探究蜡和冰熔化时温度随时间的变化规律”。

(1)将蜡和冰放入盛水的烧杯中加热,目的是 ;

(2)在组装图甲的器材时,应按照 (选填“由上到下”或“由下到上”)的顺序;

(3)晓轩先探究蜡熔化时温度变化的规律。在实验过程中,他每隔1分钟记一次温度计的示数,同时观察蜡的状态。他记录的数据如下表所示:

时间 0 1 2 3 4 5 6 7

蜡的温度 42 44 46 48 49 50 51 52

晓轩根据表中数据判断:蜡属于 (选填“晶体”或“非晶体”);

(4)晓轩向另一个试管中放入碎冰,继续探究冰熔化时温度变化的规律。在实验过程中,他仍每隔1min记一次温度计的示数,同时观察冰的状态。他利用记录的数据画出如图乙所示的温度一时间图像,由图像可知:冰熔化持续了 min。他还观察到:当时间时,冰处于 态。

14.在探究“冰的熔化特点”的实验中,如图甲所示是某时刻温度计的示数,图乙所示是根据实验数据绘制的温度-时间关系图像。

(1)图甲所示温度计的示数是 ℃;

(2)冰从开始熔化到完全熔化持续了 min;

(3)冰的熔点是 ;

(4)AB段处于 态,BC段处于 态;

(5)由图像可知,晶体在熔化过程中要持续 甲乙(填“吸收”或“放出”)热量,温度 (填“不变”、“升高”或“降低”)。

15.小明和小华用如图甲所示的装置做“探究冰的熔化特点”的实验。

(1)本实验所需的测量仪器除了温度计,还需 ;

(2)在加热过程中,为了使烧杯内各部分受热均匀,需要进行的操作是

(3)实验中,应注意观察烧杯中冰的 变化,并每隔0.5min记录次温度计的示数(如表格中所示),图乙温度计的示数是 ℃;

时间/min 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 ……

温度/℃ ﹣8 ﹣6 ﹣4 ﹣2 0 0 0 0 0 0 0 ……

状态 固态 a ……

(4)表格中a处应填 ,由数据可知,冰是 (选填“晶体”或“非晶体”);

(5)小明将装有碎冰的试管直接放在空气中,而不是用酒精灯直接加热,目的是 (选填“加快”、“减慢”)熔化的速度;

(6)完成上述实验后,小明和小华又进行了进一步的探究。把盛有碎冰块的大试管插入烧杯里的碎冰块中,用酒精灯慢慢加热(环境温度低于0℃);当烧杯中的冰块部分熔化时,试管中的冰 (填字母)。

A.也熔化一部分

B.全部熔化

C.一点儿都没熔化

D.下边的熔化,上边的没熔化

16.如图甲是“探究固体熔化时的特点”实验装置,请按要求回答以下问题。

(1)安装图甲所示的实验器材时,应按照 (选填“自下而上”或“自上而下”)的顺序进行,除图甲所示器材外,还需要的测量工具是 ;

(2)实验前应在试管内装入适量 (选填“颗粒较大”或“颗粒较小”)的海波和石蜡,采用“水浴法”加热除了可以减缓升温速度,还能使物质 ;

(3)图乙是根据实验数据做出的海波和石蜡的温度随时间变化的图像,其中 (选填“a”或“b”)是石蜡的熔化图像。第5min时海波处于 (选填“固态”、“液态”或“固液共存态”);

(4)有同学发现,在海波熔化过程中撤去酒精灯,海波仍能继续熔化一段时间,原因是海波可以继续 (选填“吸收”或“放出”)热量;

(5)实验中收集多组数据是为了 (选填“A”或“B”)。

A.寻找普遍规律B.减小实验误差

17.小明同学学习了物态变化知识后,做了以下两个实验。

实验一:用如图甲所示装置来探究“冰的熔化特点”:

(1)他采用热水加热固体物质,好处是 ;

(2)经过实验后他根据数据画出了冰在熔化过程中温度随时间的变化图像,如图乙中的①,第25分钟,冰处在 态。此时它 (选填“吸热”或“放热”);

(3)小明接着利用丙装置进行实验,环境温度是0℃,根据温度计示数达到了0℃(即试管内碎冰的温度为0℃),可以推断出烧杯中的碎冰 (“会”或“不会”)熔化。

实验二:小明猜想,水中加盐的多少是否会对水的凝固点产生影响:

(4)为了验证这一猜想,他用淡盐水、浓盐水分别制得淡盐冰、浓盐冰,然后将这些冰弄碎后放入试管中用甲装置加热,使其熔化,并记录数据,分别得到了图乙中的淡盐冰的曲线②和浓盐冰的曲线③,根据图线可知:利用盐水制成的冰 (选填“是”或“不是”)晶体,实验中,浓盐水的凝固点是 ℃。由图像可知,含盐浓度越高,凝固点 (选填“越高”、“越低”或“不变”);

(5)因此他联想到,冬天,在积雪上撒冰,白天可以使雪 熔化(选填“难”或“易”);晚上降温后,已熔化的雪水 凝固(选填“难”或“易”);

(6)如果将丙图中 (选填“试管”或“烧杯”)中的冰换成含盐的冰,那么当烧杯中的物质大部分熔化时,试管中的也已经开始熔化。

18.小明探究某物质的熔化过程,实验如图所示,把某种固体碾碎后放入试管中,插入温度计,再将试管放在装有水的烧杯中加热。

(1)实验过程中用水浴法加热,这样做既能保证此物质受热均匀,又能使温度升高较 (快/慢),便于 ;

(2)若实验过程中发现固体熔化过快,记录数据太少,不易观察熔化过程,下列方法能够延长熔化时间的是 ;

A.降低固体的初温

B.增加固体的初温

C.增加试管中物质的质量

D.降低烧杯中水的初温

小明改进实验方法后顺利进行实验,得到实验数据如表所示:

时间/min 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ……

温度/℃ 20 30 40 50 50 50 50 65 80 ……

(3)根据表格中的实验数据,在图中画出该物质的温度随时间变化的图像 ;

(4)这种物质是 (选填“晶体”或“非晶体”),依据是 ;

(5)小明仔细分析实验数据和图像发现,该物质每分钟升高的温度不一样多,熔化前升温比熔化后升温 (选填“快”或“慢”);

(6)同组的另一位同学也用如图所示的装置来探究固体熔化的实验,实验过程中如果观察到试管内的固体熔化成液体后,继续加热,最后液体沸腾,这说明试管内液体的沸点 (选填“大于”、“小于”或“等于”)烧杯内水的沸点。

19.小明和小华组成的实验小组探究盐水的凝固点与其浓度的关系,他们利用一次性纸杯、温度计、手表、电冰箱等器材进行了家庭实验探究,实验过程中,保持盐水体积相同,测量的数据如表所示:

(1)表格中盐水甲的初始温度如图甲所示,为 ℃;

(2)请根据表中数据,在图乙中作出盐水乙的温度随时间变化的图像 ;

(3)盐水在凝固过程中不断 (吸/放)热,温度 ;

(4)根据表中数据可以得出初步结论: ;

(5)为测出盐水的凝固点,小明通过测量凝固后的盐水在熔化过程中的温度来确定,你认为这种方法是否可行?如可行,请说明理由;如不可行,也请说明理由 。

时间∕min 液体种类 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

盐水甲 (加一勺盐) 温度∕℃ 9.5 5.0 2.0 ﹣2.5 ﹣2.5 ﹣2.5 ﹣2.5 ﹣4.5 ﹣5.0

状态 液态 固液共存 固态

盐水乙 (加两勺盐) 温度∕℃ 3.0 0.5 ﹣1.5 ﹣3.0 ﹣3.0 ﹣3.0 ﹣3.0 ﹣3.0 ﹣4.5 ﹣5.5

状态 液态 固液共存 固态

盐水丙 (加三勺盐) 温度∕℃ 3.0 1.0 ﹣1.0 ﹣3.5 ﹣3.5 ﹣3.5 ﹣3.5 ﹣3.5 ﹣3.5 ﹣4.0

状态 液态 固液共存 固态

20.图甲为某同学“研究水沸腾”的实验装置,图乙是他探究“冰熔化”和“水沸腾”后,根据实验数据画出的图像。

时间/min …… 12 13 14 15 16 17

温度/℃ …… 96 97 98 98 95 98

(1)在图乙中冰熔化为 段(用图中字母表示),在第4min时该物质处于 态;

(2)水沸腾后,烧杯上方出现大量“白气”,和“白气”的形成过程相同的是 (选填序号:①冰、②霜、③雾、④雪),实验完成后,烧杯内水的质量与实验前相比 (选填“变大”、“不变”或“变小”);

(3)通过学习,小美终于明白妈妈用炉火炖汤时,在汤沸腾后总是 (选填“保持大火”或“调为小火”)的道理了;

(4)撤掉酒精灯后,水不会立刻停止沸腾,原因是烧杯底和石棉网有余热 (选填“高于”、“等于”或“低于”)水的沸点,水可以继续从烧杯底和石棉网吸收热量;

(5)星期天,小集在家烧水煮饺子。当水烧开准备下饺子时,妈妈提醒他锅里的水量少了点(水量比锅里少),用同样大的火直至将水再次烧开。如图能正确反映小集整个烧水过程中温度随时间变化的图像是

21.小高在物理实验室利用图甲的器材,探究水沸腾过程温度随时间的变化规律。

(1)组装图甲器材时,小高应 (填“自上而下”或“自下而上”)固定各个仪器;

(2)图乙中的 (填“a”或者“b”)是水沸腾时气泡的情况;

(3)点燃酒精灯,待水温升至90℃时,小高同学每隔1min读出一次温度计示数,并及时记录在表格内,如此持续8min后停止了读数;

时间/min 0 1 2 3 4 5 6 7 8

温度/℃ 90 92 94 96 98 99 99 99 99

①请根据表格中数据,在图丙的坐标系中画出水在沸腾前后温度随时间变化的图象 ;

②根据表格中数据可知,实验室内的气压 (填“高于”“低于”或“等于”)一个标准大气压;

(4)实验结束后,小组内同学对气泡的成分进行了激烈的讨论,小明认为气泡内主要成分是水蒸气,小华认为主要成分是空气,根据所学知识,你认为 的说法正确;

(5)实验后,小明想要再缩短加热时间,他可以 (写一中即可)。

22.小明在“探究水沸腾时温度变化的特点”的实验中:

(1)在组装器材时,出现如图甲所示的情形,其中存在的错误是 ,此时应对 (选填“A”或“B”)处进行调整。铁圈B的位置是根据 (选填“酒精灯内焰”或“酒精灯外焰”)来确定;

(2)器材调整好后,用酒精灯给烧杯中的水加热,某一时刻温度计的示数如图乙所示,此时水的温度为 ℃;

(3)继续加热,当水温达到90℃时,每隔0.5min记录一次温度,根据记录的数据绘制了如图丙所示的图像。小明是根据 (填“温度计示数”或“水中气泡情况”)来判断水是否沸腾的。由图像可知此次实验中水的沸点是 ℃;

(4)为探究水沸腾的过程中是否需要吸热,应 ,观察水是否继续沸腾;

(5)我们平时使用的塑料袋很容易被火烧坏,但是如图所示装上水以后就烧不坏了,这是为什么?原因是水的沸点 塑料袋的熔点。

23.朱老师带领同学们进行“探究液体蒸发快慢的影响因素”实验,她将等量的温水和热水分别倒入三个相同的锥形瓶中,又找来常温下3张完全相同的湿巾,把其中的一张对折,将它们贴在三个锥形瓶的外壁,分别标记为1、2、3并将它们放在三块完全相同的海绵上。一段时间后(外界环境相同),海绵的厚度如下图A、B、C所示。

(1)通过A、B两图的对比,可以验证液体蒸发的快慢与液体的 有关;

(2)通过 (选填“A”、“B”或“C”)两图的对比,可以验证液体蒸发的快慢与液体的表面积有关;

(3)实验中利用海绵被压后的厚度来判断液体蒸发的快慢,用到的物理研究方法是 ;

(4)朱老师还想测定液体蒸发时吸放热的情况,将湿巾平铺在薄铁片上,用电子温度计实时监测图1中薄铁片底部的温度变化情况,图2正确反映温度计示数随时间变化。朱老师的学生小华,晚上思考了一个问题:若在当时的该实验的过程中,如果在原实验的基础上用风扇对湿巾吹风,温度计示数将会是下图中哪种变化 。

A. B. C. D.

24.茶圣陆羽在《茶经》中,形容沸腾的水“势如奔涛”;物理兴趣小组的小明同学进行了关于“水沸腾”的实验探究;

(1)由表格可知,本次实验应选用测温物质为 的温度计;

测量物质 凝固点/℃ 沸点/℃

水银 -39℃ 357℃

酒精 -117℃ 78℃

(2)在安装实验器材时, 应按照 (选填“自下而上”或“自上而下”)的顺序进行;

(3)本实验的目的是观察水沸腾时的现象和水在沸腾时的温度变化,图乙是小明实验中不同时间观察到的水中气泡变化情况, 表示水沸腾时现象是( ) 图; (选填“1”或“2”)

(4)当水温升到 88℃时, 小明同学开始每隔 1min读一次温度计的示数,数据记录如下表:

时间/min 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

温度/℃ 88 90 92 94 98 99 99 99 99 99

如图丙所示是第4min时温度计的示数,此时水的温度是 ℃;

(5)实验中给一定质量的水加热,其温度与时间的关系如图丁中a图线所示,若其他条件不变,仅将水的质量增加,则温度与时间的关系图线正确的是( )

A.a图线 B.b图线

C. c图线 D.d图线

(6)两位同学将沸腾的水倒入烧瓶,继续探究,实验装置如图戊(C是温度计)。将烧瓶内水沸腾时所产生的水蒸气通入试管A中,试管A放在装冷水的容器B内,过一段时间,观察到试管A 中产生少量的水,这是由于水蒸气发生 (填物态变化名称)现象,同时可以看到温度计示数 (选填“升高”、“下变’或“降低”)的现象。

25.小明在观察“碘锤”中的物态变化之前,查阅资料得知:酒精灯外焰的温度约为,碘的熔点为。

(1)采用图中的两种方式加热,图甲的碘颗粒吸热会 (填物态变化名称),图乙中的碘颗粒吸热除了发生图甲中的物态变化外,还可能会 (填物态变化名称);两种方式停止加热后,“碘锤”中的碘蒸气会 (填物态变化名称),这一过程需要 热;

(2)为了进一步探究此类现象,李明在烧杯中放入适量的温水,再放入一块干冰(固态二氧化碳),观察到水中有大量气泡产生,同时水面有大量白雾,水中的气泡内是 (选填“二氧化碳”或“水蒸气”),水面上大量的白雾是由水蒸气遇冷 (填物态变化名称,下同)形成的,若放入温水中的干冰较多,还能看到靠近干冰的部分水 。

26.(1)如图1,在试管中放入一些干冰,再将气球紧套在试管口,过一会气球会鼓起来,原因是干冰 (填物态变化名称)成 (选填“二氧化碳”“空气”“水蒸气”);

(2)放置一段时间后,试管底部外壁出现了白霜,如图2,这是由于干冰发生上述变化时需要 (选填“吸热”或“放热”),使试管底部温度降低,从而导致 (选填“二氧化碳”“空气”“水蒸气”)遇冷在外壁 (填物态变化名称)成霜;

(3)小明在观察装在试管里的固态碘的物态变化之前,查阅资料得知:酒精灯火焰温度约为500oC,标准大气压下碘和水的熔点和沸点如表所示.采用图中的两种方式加热都出现了碘蒸气,图甲的碘颗粒会 热量直接升华(选填“吸收”“放出”),图乙中的碘颗粒吸热除了发生升华外,还可能会 (填物态变化名称);如果要观察碘升华现象,应该选择图 (选填“甲”或“乙”)。

物质 碘 水

熔点/oC 113.5 0

沸点/oC 184.3 100

27.如图所示是同学组装的“人造雪”装置。在锥形瓶中放入少量碘粉,塞紧瓶塞后加热,最后在棉线上看到附着的晶体。所用的器材有铁架台(底座、铁圈、铁夹、横杆)、锥形瓶、酒精灯、棉线、碘粉等。

(1)器材组装过程中铁圈的位置是根据 (选填“酒精灯”“酒精灯及其火焰”“锥形瓶”或“铁架台”)高度固定的;

(2)实验中观察的对象是 ;

(3)实验中观察到的现象是 ;

(4)实验中碘发生的物态变化是先 后 。

28.图1是“观察“碘锤”中的物态变化”实验。

(1)如图1,小丽将碘锤放入热水中,玻璃管中固态碘逐渐消失, (填物态变化名称)为紫色的碘蒸气。下列生活实例与此相同的是 ;

A.冷藏袋中的干冰消失

B.水渍过一会儿就不见

(2)小勇认为按照图2方法加热碘锤,升华现象更明显。小丽通过查阅资料得知:在标准大气压下碘的熔点是113.5℃,水的沸点是100℃,蜡烛火焰温度可达600℃以上。小丽认为,如果按照图2的方法加热碘锤,碘颗粒吸热除了发生图1中的物态变化外,还可能会 并且进一步 (两空均填物态变化名称)。因此, (选填“小丽”或“小勇”)的实验方法更合理;

(3)将“碘锤”从水中取出,碘锤内壁四周会均匀出现紫黑色的碘颗粒,这是碘蒸气 (填物态变化名称)形成的。小勇将一个浸满酒精的棉球放置在刚从热水中取出的“碘锤”玻璃泡上方(图3),请预测将会出现的现象 。

29.利用干冰(固态二氧化碳)做以下几个小实验:

(1)把干冰放入试管中,在试管口套气球,如图甲所示。气球体积会逐渐变大,这是干冰 (填物态变化)形成的二氧化碳气体导致的;一段时间后,试管底部的外壁出现了白霜,如图乙所示,这是由于干冰发生上述物态变化时需要 热,使试管底部温度降低,靠近试管外壁的水蒸气 (填物态变化)形成霜;

(2)取一块干冰放入常温下的水中,杯中的水立即就“沸腾”了,水中有大量气泡上升,并且在杯口出现大量“白气”,如图丙所示。水中的气泡主要是 (选填“水蒸气”或“二氧化碳气体”),杯口的“白气”是 (选填“水蒸气”、“二氧化碳气体”或“小水珠”)。

30.(1)某同学在做固体的熔化实验时,测得的数据如表所示。

时间(min) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

温度() 20 25 30 36 42 48 48 48 52 56 60

经分析得,该固体为 (选填“晶体”或“非晶体”),根据数据可以得出什么结论? 。

(2)图1甲是“探究水沸腾时温度变化特点”的实验装置。

实验中某次温度计的示数如图1乙,为 。分析表格中数据得到结论 。

时间/min 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

温度/ 90 92 94 96 98 98 98

(3)如图2是小红做“观察碘升华”的实验装置。

她的操作是:在烧杯中放少量的碘,烧杯口放一只装有冷水的烧瓶,用酒精灯给烧杯加热。

标准大气压下部分物质的熔点凝固点、沸点

物质 水 酒精 煤油 碘 铜 铁 金

熔点凝固点 0 113.6 1083 1535 1064

沸点 100 78.5 150 184.25 2360 2750 2500

结合你的探究经历,描述小红观察到的实验现象 。交流评估时,小明查阅了部分物质的熔点、沸点,他发现碘的熔点是,碘的沸点是,酒精灯的火焰温度约,他认为小红所做的实验中,碘可能经历了由固态到液态再到气态的变化过程,小红的实验并不能得出碘升华的结论,请你针对小明的质疑,选用上述器材或补充必要的辅助器材设计一个实验,证明碘接从固态变为气态,写出实验方案并扼要说明 。

参考答案:

1. b a d c f e D 气体热胀冷缩 B

【详解】(1)[1] 步骤:b用手试一下温水,估计水的温度;

a选取合适的温度计;

d使温度计的玻璃泡与温水充分接触几分钟;

c观察温度计的读数;

f记录温度计的读数;

e取出温度计。

(2)[2]使用温度计测量液体温度时,温度计不能与烧杯接触,包括烧杯侧壁和烧杯底部,温度计玻璃泡要与液体充分接触,故选D。

(3)[3]甲中温度计示数从下而上逐渐减小,说明是零下,分度值为1,所以为-12。

[4]乙中温度计示数从下而上逐渐增大,说明是零度以上,分度值为1,所以为38。

(4)[5]伽利略气温计利用的是气体热胀冷缩的原理。

[6]气温高,气体的温度高,压强大,将管内液体向外压,液柱高度低。由图可知,A点液面高,所以A点温度低。

2. 升高 高 夏天 大致相同 铝片 右侧

【详解】(1)[1]由题意可知,车胎气体受热膨胀、铁轨在天热时会变形、装满的冷水加热会溢出、瘪的乒乓球受热会重新鼓起来,综上可知:物体在温度升高时,体积会增大,这种现象叫物体的热膨胀。

(2)①[2]由表格看出,铝、钢、铜熔点依次增大,体膨系数依次减小。

②[3]水泥路面在温度较高的夏天会体积变大,所以在地面上切割出一条条的缝隙,可以有效防止水泥路面在夏天由于温度升高、体积变大而损坏路面。

③[4]现代建筑大多采用钢筋混凝土的结构,能把钢筋和混凝土结合使用的原因之一是它们的体膨系数大致相同,防止因为不同的体膨系数引起物体发生变化。

(3)[5]由甲乙两图可知,温度升高时,上面的物体体积增大的较多,由表格数据可知,黑色的金属片为铝片。

[6]丙图中央刻度线为0℃,在气温为-100℃时,据题意可知,受温度影响较大的是铝片,温度升高时体积变大的明显,降温时,则铝片也会收缩的体积明显,所以白色的铜片体积会较大,则会带动指针向右移动的距离较大。

3. 温度计的示数变化量 转换法 A 塞子越紧 1、4、5 没有控制水的质量相同 环境温度

【详解】(1)[1][2]物体吸收或放出热量的多少与物体的质量、比热容和变化的温度的有关,根据实验表格可知实验中通过温度计的示数变化量来反应保温性能的好与差,这叫做转换法。

(2)[3]根据实验可知,水的最高温度为100℃,而体温计的量程是35℃~42℃,不符合要求,而实验室温度计的量程是-20℃~110℃,可以满足要求,所以小丽应该选A实验室温度计进行实验。

(3)①[4]由实验序号1、2、3可知,在水的初温和水的质量相同条件下,热水瓶的保温性能与塞子的松紧程度有关,塞子越紧,水的末温越高,即水的温度变化量越小,说明塞子越紧,保温性能越好。

②[5]要探究热水瓶的保温性能与水的质量的关系,应该控制塞子的松紧程度和水的初温相同,改变水的质量,所以应该选择1、4、5三组实验。

(4)[6]要探究热水瓶的保温性能可能与水的初温高低是否有关,应该控制塞子的松紧程度和水的质量相同,改变水的初温,由表格数据可知,实验中没有控制水的质量相同,变量不唯一,无法完成实验。

(5)[7]影响热水瓶的保温性能的因素除了上述因素以外,可能还与环境温度,塞子材料等有关。

4. B 热胀冷缩 20℃

【详解】(1)[1]A温度计液泡触碰了容器底,C读数时温度计液泡离开了被测液体,D读数时视线没有水平。B符合温度计的正确使用规则。故B正确,ACD错误。

故选B。

(2)[2]温度计的工作原理是利用液体的热胀冷缩规律。

(3)[3]由表中数据可知,自制温度计1个最小刻度代表的实际温度值为

此温度计测出的室温是23℃时实际室温为

5. 将三支温度计同时放入同一杯水中 水银 水银沸点高于水的沸点,酒精的沸点低于水的沸点 25℃

【详解】(1)[1]要验证各组用的温度计是否有偏差,可以将三支温度计同时放进同一杯水中;如果三支温度计的示数相同,则说明各组用的温度计没有偏差;如果三支温度计的示数不相同,则说明各组用的温度计有偏差。

(2)[2][3]由表中数据可知,水银的沸点远大于1标准大气压下水的沸点,而酒精的沸点小于水的沸点,所以温度计内的液体只能选择水银做测温物质。

[4]如图,在一个标准大气压下,把温度计先后放入0℃的冰水混合物和100℃的沸水中,分别标出温度计中液柱达到的位置A和B;也就是代表40mm的这40个小格对应了0℃~100℃的温度范围,则每个小格表示的温度为

此时图显示的温度值对应在位置A上方第10个小格刻度线上,所以表示的温度为

6. 2 4 原长越长,线膨胀的伸长量越长 铜 1 控制变量 ④②⑤③①

【详解】(1)[1][2]根据控制变量法可知,要探究伸长量与材料的关系,需使原长和升高温度相同,材料不同,故应选择2、4。

(2)[3]实验序号1和2,材料都是铜,升高的温度都是10℃,第2次原长较大,物体的伸长量较大,由此得出:当材料与升高的温度相同时,原长越长,线膨胀的伸长量也越大。

(3)[4][5]根据控制变量法可知,要探究物体线膨胀的伸长量和温度升高的关系,应使材料和原长相同,温度升高不同,所以应选择的材料为铜,原长为1m。

(4)[6]由以上分析可知,当研究某一问题与其中一个变量的关系时,需控制其它变量不变,因此实验中应用的研究方法是控制变量法。

(5)[7]实验探究的步骤为:提出问题、猜想和假设、实验研究、分析归纳、得出结论;因此该实验探究的步骤排序为④②⑤③①。

7. 质量 泡沫塑料 见解析

见解析

【详解】(1)[1]在实验中,为了使实验结论准确、可靠,需要控制水的初温和质量相同。

(2)①[2]描点作图如下:

②[3][4]由图像可知,在相同时间内,装置甲中的热水温度比装置乙中的降低慢,因此泡沫塑料保温效果好。

(3)[5]由图像可知,当温度降到20℃时,温度不再变化,所以室温为20℃。

8. 细

【详解】(1)[1]根据表中数据描点连线得到图像如下

(2)[2]该温度计的原理是液体的热胀冷缩;玻璃瓶中气体遇热膨胀时,会在玻璃管中水下降,升高相同的温度,体积膨胀相同,如果管内径越细,下降的高度越多,越灵敏。

9. 减弱 400 错误 B A B 20

【详解】(1)[1][2][3]根据实验数据描绘的图像规律可以看出,保温瓶中装400mL水时,温度差最小,说明此时保温效果最好,不是装满保温效果最好,说明猜想是错误的的,在水量在500mL到400mL时,保温性能随水量的减小而增强;水量少于400mL时,保温性能随水量的减小而减弱。

(2)[4]由图像可知,小明探究的问题的自变量是盛水量。

[5]由题意可知,此实验是为了比较两种品牌的保温杯盛水时的保温效果,实验时需要测量的温度范围是20~100℃,故选﹣10~110℃量程的温度才是合适的。

[6]由表格数据可知,在相同时间内,乙的水温下降较慢,甲的水温下降较快,所以乙保温杯的保温效果好,故B正确。

[7]由表格数据可知,当温度降到20℃时,温度不再变化,所以实验时的环境温度为20℃。

10. 使冰受热均匀 晶体 0 4 不能 冰在熔化时需要吸收热量

【详解】(1)[1]实验用水浴法加热,可以使冰均匀受热,减慢熔化速度,便于发现冰熔化过程的规律。

(2)[2][3][4]由图乙可知,冰在熔化时有固定的温度,所以冰属于晶体,其熔点为0℃;冰处于熔化过程的时间段为2min~6min,所以冰熔化过程历时为

6min-2min=4min

(3)[5][6]当试管中的冰开始熔化时,立即将试管浸入到另一只装有冰水混合物的烧杯中,虽然试管中的冰达到了熔点,但由于试管中的冰与烧杯中的冰水混合物的温度相同,导致试管中的冰无法从烧杯中的冰水混合物中吸收热量,则试管中的冰不能继续熔化。该现象说明冰在熔化过程中需要吸收热量。

11. 秒表 ②④①③ 慢 晶体 80 固 萘质量太少

【详解】(1)[1]从图像知,记录的数据有温度和时间,测量温度需要温度计,测量时间需要表,所以实验器材还缺少秒表。

(2)[2]先安装下面器材,再安装上面器材,便于调节器材间的距离,在固定石棉网时,因酒精灯火焰的外焰温度最高,所以应处于酒精灯火焰的外焰加热,故由下到上安装,装配的合理顺序是②④①③。

(3)[3]将装有萘的试管放入水中加热,这是水浴法,采用水浴法,萘的温度变化比较均匀,并且变化比较慢,便于记录实验温度。

(4)[4] [5]由图像知,该物质在熔化时,有一个吸热且温度不变的水平段,所以这种物质是晶体,熔化过程保持不变的温度是80℃,即熔点是80℃。

(5)[6]熔化的条件是温度达到熔点,继续吸热,当萘的温度为60℃时,低于熔点,没有熔化,是固态。

(6)[7] 萘熔化过程不分明显,说明熔化过快,这可能是因为萘的质量太少,熔化时间太短。

12. 232 4 锡 固液共存 固 不变 晶体

【详解】(1)(5)[1][2][7]由图乙可知,该物质在232℃时开始熔化,在熔化过程中温度保持不变,所以其熔点为232℃,则该物质是晶体;该物质从第3min开始熔化,到第7min熔化结束,该物质熔化过程持续了4min;

(2)[3]根据如表小资料和图象可知,锡在232℃时开始熔化,即该物质是锡。

(3)[4][5]在BC段,该物质处于熔化过程,晶体在熔化过程中处于固液共存态;在FG段该物质凝固过程结束,处于固态。

(4)[6]晶体凝固过程中要放热,温度保持凝固点不变。

13. 保证蜡和冰受热均匀 由下到上 非晶体 3 固液共存

【详解】(1)[1]由实验图可知,实验中使用水浴法加热,将蜡和冰放入盛水的烧杯中加热,可以保证受热均匀。

(2)[2]用酒精灯加热物体时,需用酒精灯的外焰加热,安装装置时,先从下到上,方便调节。

(3)[3]由表格数据可知,蜡熔化过程,温度不断升高,没有固定的熔点,所以蜡是非晶体。

(4)[4][5]由图乙知,冰从第2min开始熔化,到第5min完全熔化,用时3min。当时间时,冰正在熔化,所以此时,冰处于固液共存态。

14. -4 4 0℃ 固 固液共存 吸收 不变

【详解】(1)[1]由甲图可知,该温度计的分度值为1℃,温度计的液柱上表面位于0刻度线以下,且与第4条刻度线对齐,所以温度计的示数为﹣4℃。

(2)[2]由图乙可知,BC段是冰熔化的过程,B对应tB=4min,C对应tC=8min,所以熔化时间为

t=tC﹣tB=8min﹣4min=4min

(3)[3]由图乙可知,BC段是熔化过程,冰在熔化过程中保持0℃不变,即冰的熔点是0℃。

(4)[4]冰熔化前是固态,所以AB段处于固态。

[5]冰在熔化阶段:固态冰逐渐减少,液态水逐渐增多,属于固液共存状态,即BC段处于固液共存态。

(5)[7][8]晶体熔化的特点是:在熔化过程中要持续吸收热量,但温度不变。

15. 秒表 用玻璃棒搅拌 状态 ﹣4 固液共存状态 晶体 减慢 C

【详解】(1)[1]本实验需要测量时间,要用到停表或秒表。

(2)[2]为了使烧杯内各部分受热均匀,可以使用玻璃棒进行搅拌。

(3)[3]实验中,应注意观察烧杯中冰的状态变化,是否开始熔化了。

[4]分度值为1℃,在零刻度的下方,所以是﹣4℃。

(4)[5][6]晶体有固定的熔点,在熔化过程中处于固液共存状态,故a处应填固液共存态,是晶体。

(5)[7]小明将装有碎冰的试管直接放在空气中,是为了减慢熔化的速度,便于记录实验温度。

(6)[8]试管中的冰的温度到达0℃后,不能继续从烧杯中吸收到热量,无法熔化;故ABD不符合题意,C符合题意。

故选C。

16. 自下而上 秒表 颗粒较小 受热均匀 a 固液共存态 吸收 A

【详解】(1)[1]酒精灯需用外焰加热,所以要先放好酒精灯,再固定铁圈的高度,因此安装实验器材时应按照自下而上的顺序进行;

[2]实验时还需要记录不同时刻的温度值,因此,需要测量时间的秒表。

(2)[3][4]由于较小的颗粒更容易受热均匀,温度趋于一致,所以在进行该实验时,应选用较小颗粒的海波和石蜡做实验。同时采用水浴法加热的目的可以使被加热物体均匀受热,还可以使其的温度上升速度较慢,便于及时记录各个时刻的温度。

(3)[5]由图可知,图a中的物质在熔化时温度不变,为晶体,即为海波;图b中的物质吸热,温度一直升高,没有固定的熔点,为非晶体,即是石蜡;

[6]由图可知,实验中海波熔化过程是第4min至第8min,故在第5min时海波处于熔化过程中,处于固液共存态。

(4)[7]当撤去酒精灯后,海波还会继续熔化,原因是刚撤去酒精灯后,烧杯内水的温度高于试管内海波的温度,两者存在温度差,晶体可以继续吸收热量,故会继续熔化,当水温和海波温度相同时,停止熔化。

(5)[6]探究型实验中,单次实验数据存在偶然性,故收集多组数据,的目的是为了寻找普遍规律。

故选A

17. 受热均匀 固液共存 吸热 会 是 -7 越低 易 难 试管

【详解】(1)[1]如图甲,用热水加热固体物质的方法叫做水浴法加热,优点是受热均匀。

(2)[2][3]如图乙中的①,冰是晶体,第25分钟时冰正在熔化,持续吸热,但温度不变,处于固液共存态。

(3)[4]丙装置中,试管内碎冰的温度为0℃,则烧杯内冰的温度也达到0℃,即温度达到熔点,也能继续从酒精灯火焰中吸收热量,所以烧杯中的碎冰会熔化。

(4)[5][6][7]根据图乙中的淡盐冰的曲线②和浓盐冰的曲线③可知,熔化时有保持不变的温度,因此盐水制成的冰也是晶体,也有固定的熔点,浓盐水制成的冰的熔点即凝固点为-7℃,淡盐水冰的熔点即凝固点为-3℃,所以含盐浓度越高,凝固点越低。

(5)[8][9]由上述分析可知,加盐后可以使雪的熔点和凝固点降低,白天更容易熔化,晚上已熔化的雪水不易凝固。

(6)[10]含盐的冰的熔点要低于冰的熔点,若将丙图中试管中的冰换成含盐的冰,那么当烧杯中的物质大部分熔化时,试管中的也已经开始熔化。

18. 慢 记录各个时刻的温度 C 晶体 熔化过程温度保持不变 慢 小于

【详解】(1)[1][2]利用水浴法加热,在加热过程中,试管中的物品均匀受热,而且温度升高较慢,便于记录各个时刻的温度并观察冰的状态变化。

(2)[3]由题意可知,实验中冰熔化过快,记录数据太少,要求改进后可以延长冰熔化的时间;

A.降低固体的初温,会增加一段冰吸热升温的时间,但开始熔化后,其速度依然会较快故A不合题意;

B.提高固体的初温,冰会更快地吸热,缩短的达到熔点的时间,故B不合题意;

C.增加固体的质量,冰熔化时需要吸收的热量更多,这样可延长冰熔化的时间,故C符合题意;

D.降低水的初温,会增加一段冰吸热升温的时间,但开始熔化后,其速度还是会较快,故D不合题意。

故选C。

(3)[4]根据表格中数据描点,并用平滑的曲线连接起来,图像如图

(4)[5][6]由图表可知,这种物质在熔化过程中不断吸收热量,温度保持不变,所以该物质是晶体;5)分析图像可知:熔化前升温比熔化后升温慢。

(5)[7]仔细分析实验数据和图像发现,熔化前每分钟升高10℃,熔化后每分钟升高15℃,熔化前升温比熔化后升温慢。

(6)[8]烧杯中的水可以由酒精灯不断吸收热量达到沸点而沸腾,温度不再变化,如果试管中的液体的沸点低于水的沸点,根据热传递需要有温度差的条件,试管内液体是能从烧杯继续吸热的,也就可以沸腾,就说明水的沸点高于试管中液体的沸点。

19. 15 放热 不变 盐水的凝固点随浓度的增大而降低 可行;相同晶体的凝固点和熔点相同,所以通过测量凝固后的盐水在熔化过程中的温度来确定盐水的凝固点是可行的

【详解】(1)[1]由图甲可知温度计的分度值是1℃,且在10℃~20℃之间,所以温度值为15℃。

(2)[2]根据表中数据作图,如图所示:

(3)[3][4]由图像可知,盐水在凝固过程中不断放热,温度不变。

(4)[5]根据表中数据可以得出初步结论:盐水的凝固点随浓度的增大而降低。

(5)[6]相同晶体的凝固点和熔点相同,所以通过测量凝固后的盐水在熔化过程中的温度来确定盐水的凝固点是可行的。

20. BC 固液共存 ③ 变小 调为小火 高于 C

【详解】(1)[1][2]冰属于晶体,在熔化过程中温度不变,故冰熔化为BC段;第4min时该物质处于熔化过程中,物态为固液共存。

(2)[3][4]白气是热的水蒸气遇到冷的空气液化成的小水滴,冰是水凝固得到的,霜是水蒸气凝华形成的,雾是水蒸气液化形成的小水滴,雪是水蒸气凝华形成的,即③符合题意;烧杯内水变为了水蒸气,所以水的质量会减少。

(3)[5]液体沸腾的特点是吸热温度不变,妈妈用炉火炖汤时,为了节约能源,可以调节小火。

(4)[6]实验结束后,移开酒精灯,水可以继续吸热沸腾一会,可能的原因是石棉网有余热,温度高于水的沸点。

(5)[7]水沸腾之后,温度保持不变,锅内水的温度降低,水吸热温度上升,在此过程中,所以水的沸点与原来相同;AC图像符合题意,加水后,应该有一个升温过程,故A不符合题意;C符合题意;

故选C。

21. 自下而上 a 低于 小明 减少水的质量

【详解】(1)[1]实验中用酒精灯外焰加热,并且温度计玻璃泡不能碰容器底和壁,所以组装器材时要自下而上的顺序。

(2)[2]水沸腾时,由于此时整个容器内的水温相同,气泡不断升高,深度不断减小,水压不断减小,并且大量的水蒸气进入气泡,气泡逐渐变大,故沸腾时水中气泡的情形为图乙中的a。

(3)[3]由表中数据可知,根据描点法画出水在沸腾前后温度随时间变化的图象,如图所示:

[4]由实验数据可知,从第5min开始水的温度保持99℃不变,水已经沸腾,水的沸点是99℃,1标准大气压下水的沸点是100℃,气压越低,沸点越低,实验室内的气压低于一个标准大气压。

(4)[5]水沸腾是一种汽化现象,气泡内主要成分是烧杯内的水汽化形成的水蒸气,故小明的说法正确。

(5)[6]实验中发现水升温较慢,若需要缩短水沸腾前的加热时间,可减少水的质量、提升水的初温或者给烧杯加盖,减少热量损失。

22. 温度计的玻璃泡碰到容器底 A 酒精灯外焰 76 水中气泡情况 99 停止加热 低于

【详解】(1)[1][2]实验组装过程中,要采用自下而上的方法组装,图甲中温度计的玻璃泡接触了容器底部,应调整A。

[3]铁圈B的位置是根据酒精灯外焰来确定

(2)[4]如图乙,温度计的分度值为1摄氏度,液柱在70摄氏度到80摄氏度之间,示数为76摄氏度。

(3)[5]如图丙,观察水中气泡情况,可以判断水是否沸腾。

[6]从图象可以看出,水在沸腾过程中保持99摄氏度不变,所以沸点为99摄氏度。

(4)[7]为探究水沸腾的过程中是否需要吸热,应停止加热,观察水是否继续沸腾。

(5)[8]因为水的沸点低于塑料袋的熔点,所以装上水的塑料袋不容易被火烧坏。

23. 温度 B、C 转换法 C

【详解】(1)[1] 通过A、B两图的对比,可以发现液体蒸发的表面积相同,液体的温度不同,故可以验证液体蒸发的快慢与液体的温度有关。

(2)[2]想要验证液体蒸发的快慢与液体的表面积有关,需要控制液体温度相同,液体蒸发的表面积不同,故选B、C两图进行比对。

(3)[3]实验中利用海绵被压后的厚度来判断液体蒸发的快慢,是将不易观察的蒸发快慢的现象转换为海绵被压后的厚度来进行观察,所以用了转换法。

(4)[4]在原实验的基础上用风扇对湿巾吹风,因为湿巾蒸发吸热,风扇对湿巾吹风,增加了湿巾表面的空气流速,加快水分蒸发,温度计温度下降,且下降的时间要比图2中的2分钟快一些,随着水分的迅速蒸发掉后,受空气温度的影响,温度计的示数又会上升,直到和周围温度示数相同时,不再上升,即与图2中最后温度相同,故ABD不符合题意,故C符合题意。

故选C。

24. 水银 自下而上 1 96 C 液化 升高

【详解】(1)[1]由于标准大气压下,水的沸点为100℃,所以测温物质的沸点应高于100℃,由表格可知,本次实验应选用测温物质为水银。

(2)[2]实验时要用酒精的外焰加热,温度计的玻璃泡要浸没于水中且不能碰到烧杯底,故在安装实验器材时,应按照自下而上的顺序进行,确保一次调试器材到位。

(3)[3]沸腾前,气泡中的水蒸气上升时,遇冷液化成水,所以气泡变小;沸腾时,水中的水蒸气不断汽化进入气泡,所以上升过程中逐渐变大;所以实验中,小明观察到水中气泡的情形如图1所示。

(4)[4]实验中,第4min时温度计示数如图丙所示,温度计分度值为1℃,此时水的温度是96℃。

(5)[5]本实验中,其他条件不变,仅将水的质量增加,则水的沸点不变,需要更多的加热时间,水才能沸腾,由丁图可知,c图线符合题意,故C正确,ABD错误。

故选C。

(6)[6]烧瓶内水沸腾时所产生的水蒸气通入试管A中,水蒸气在试管A中遇冷,由气态水蒸气液化成液态的水。

[7]由于水蒸气液化成液态的水需要放出热量,所以容器B内的冷水吸收热量,所以容器B内水的温度升高,故温度计示数升高。

25. 升华 熔化 凝华 放 二氧化碳 液化 凝固

【详解】(1)[1]图甲中,在水中加热,水的温度约为100℃,低于碘的熔点113.7℃,所以碘不会熔化;碘颗粒吸热会从固态直接变为气态,则该物态变化为升华。

[2]图乙中,酒精灯外焰温度约为800℃,高于碘的熔点,碘吸热可能熔化,也可能升华。

[3][4]当停止加热后,碘蒸气放热从气态直接变为固态,则物态变化为凝华。

(2)[5]干冰在热水中迅速由固态升华成为气态,形成气泡,同时吸收热量,所以水中气泡是二氧化碳气体。

[6]二氧化碳气体使水面上方空气温度降低,空气中的水蒸气遇冷液化形成雾。

[7]如果干冰比较多,干冰升华吸热,使水的温度低于凝固点,水会凝固成冰。

26. 升华 二氧化碳 吸热 水蒸气 凝华 吸收 熔化 甲

【详解】(1)[1][2]干冰是固态的二氧化碳,在试管中放入一些干冰,再将气球紧套在试管口,过一会气球会鼓起来,原因是干冰升华成二氧化碳。

(2)[3][4][5]放置一段时间后,试管底部外壁出现了白霜,这是由于干冰升华时需要吸收大量的热,使试管底部温度降低,从而导致空气中的水蒸气遇冷在外壁凝华成小冰晶。

(3)[6][7][8]图甲用“水浴法”加热,由表可知,水的沸点比碘的熔点低,碘在图甲所示装置中只能吸收热量升华成碘蒸气;图乙酒精灯加热,由于酒精灯温度高于碘的熔点和沸点,碘颗粒除了升华,还可能部分碘颗粒先熔化后汽化形成碘蒸气,故要观察碘升华的现象,应选择图甲。

27. 酒精灯及其火焰 碘粉 碘粉直接变成紫色的碘蒸气,然后又在棉线上看到碘的晶体 升华 凝华

【详解】(1)[1]酒精灯是用来加热锥形瓶,酒精灯的外焰温度比较高,组装器材时,通过调整铁圈的位置保证使用酒精灯的外焰来加热。

(2)[2]棉线上出现的雪是由碘粉形成的,所以碘粉是实验的观察对象。

(3)[3]碘粉受热,就会升华为气态的碘蒸气;碘蒸气上升受冷后就会凝华为固态的碘粉,凝结在棉线上,形成“雪”;所以可以看到的现象是碘粉直接变成紫色的碘蒸气,然后又在棉线上看到碘的晶体。

(4)[4][5]实验中,碘先由固态变为气态,是升华现象;再由气态变为固态,是凝华现象。

28. 升华 A 熔化 汽化 小丽 凝华 见解析

【详解】(1)[1]固态碘逐渐消失,紫色的碘蒸气出现,物质由固态直接变为气态的过程叫做升华。

[2]A.冷藏袋中的干冰消失是固态变气态的升华现象,故A符合题意;

B.水渍过一会儿就不见,是液态变气态的汽化现象,故B不符合题意;

故选A。

(2)[3][4][5]碘的熔点是113.5℃,酒精灯的外焰温度可以达到600℃以上,所以按照图乙的方法加热碘,达到碘的熔点以后,可能先熔化后汽化,小丽的实验用水浴法加热,在标准大气压下,碘的温度只能达到100℃,不会熔化,直接升华,所以小丽的方法更合理。

(3)[6]紫色的碘蒸气逐渐消失,出现固态的碘,这是碘蒸气凝华形成的。

[7]酒精蒸发会吸收热量,使碘锤的温度降低,里面的碘蒸气温度降低凝华成固态的碘附着在“碘锤”玻璃泡上方的内壁上。

29. 升华 吸 凝华 二氧化碳气体 小水珠

【详解】(1)[1][2][3]把干冰放入试管中,干冰马上吸热变成二氧化碳气体,由固态直接变成气态,此过程是升华现象;霜是水蒸气遇冷凝华而成的。

(2)[4][5]干冰放入水中马上吸热升华成二氧化碳气体,由固态变成气态,故水中的气泡主要是二氧化碳气体,杯口的白气是空气中的水蒸气遇冷液化而成的小水珠。

30. 晶体 晶体熔化时继续吸热,温度不变 92 水沸腾时继续吸热,温度不变 烧杯中的固态碘变成气态,后重新在烧瓶底部凝结成固体 见解析

【详解】(1)[1][2]根据表中数据可知,该物质有固定熔点,因此是晶体;该物质在熔化时虽然在吸热,但温度不变,因此可得出结论:晶体熔化时继续吸热,温度不变。

(2)[3][4]图乙中温度计的分度值为,因此示数为;由表中数据可知,水在沸腾时虽然在吸热,但温度不变,因此可得出结论:水沸腾时继续吸热,温度不变。

(3)[5][6]图2装置做“观察碘升华”的实验,烧杯中的固态碘会升华变成气态,后重新在烧瓶底部凝华成固体;改进实验方案为:将碘粒放入烧杯,将烧杯浸在正在加热的热水中,观察碘粒的状态变化。标准气压下水的最高温度为,不会达到碘的熔点,即碘粒不会熔化,若出现碘的蒸气,只能是由固态直接变成气态,即升华所致。

1.(1)下面是小强使用普通温度计测量温水温度的操作步骤:

a。观察温度计的测量范围,选取合适的温度计。

b。用手试一下温水,估计水的温度。

c。观察温度计的读数。

d。使温度计的玻璃泡与温水充分接触几分钟。

e。取出温度计。

f。记录温度计的读数。

上述实验步骤,正确的顺序是: 。

(2)小强在用温度计测量烧杯中温水温度时读取了四次数据,每次读数时温度计的位置如图一所示,其中正确的是 。

(3)小强又用温度计分别测一块冰和另一杯水的温度,如图二甲、乙所示,那么冰的温度是 ,水的温度是 。

(4)伽利略发明了世界上第一支温度计,如图三所示,它的原理是 。如图所示A处是上午8点钟液面的位置,B处为第二天上午8点钟液面的位置,两次温度比较, 处的温度比较高(选填“A”或“B”)。

2.学习了温度计的相关知识后,小华收集到如下的信息:自行车胎气打得太足,在阳光下容易爆裂;铁轨之间要留缝隙,否则天热易变形;加热装满冷水的水壶,水会从壶中溢出;乒乓球瘪进去一块,把它浸入开水里烫一下会重新鼓起来。

(1)可以初步得到如下结论:许多物体在温度 (选填“升高”或“降低”)时,体积会增大,这种现象叫物体的热膨胀;

(2)查阅资料发现:不同物质的热胀冷缩的程度可以用体膨系数β来表示。下表是在其他条件不变时,某些固体接近室温时的体膨系数;

物质 铝 钢 铜

熔点/℃ 600 1300-1400 1083

①由表格看出,金属的熔点越 (选填“高”或“低”),体膨系数就越小;

②小华放学回家时发现水泥路面上被切割出了一条条的缝隙,结合自己探究热胀冷缩得到的信息,马上明白了缝隙是防止水泥路面在 (选填“夏天”或“冬天”)由于体积变大而损坏;

③现代建筑大多采用钢筋混凝土的结构,你认为能把钢筋和混凝土结合使用的原因之一是他们的体膨系数 (选填“大致相同”或“有较大差异”)。

(3)小明利用形状相同的铝片和铜片铆在一起制做了如图丙所示的双金属片温度计(温度升高或降低时,双金属片会发生弯曲,从而带动指针左右偏转)。分析甲、乙两图可知,在相同条件下,黑色金属片是 (选填“铝片”或者“铜片”),若丙图中央刻度线为0℃,在气温为-100℃时,指针应在中央刻度线的 (选填“左侧”或者“右侧”)。

3.小丽家里有只热水瓶,妈妈告诉她里面的水有时热有时冷。究竟是什么因素影响热水瓶的保温性能呢?小丽和她的小组决定一探究竟。可选用的器材有:带有塞子的热水壶、温度计两支(A.实验用温度计;B.家用体温计)、热水、秒表、电子秤。他们提出了如下猜想:

猜想一:热水瓶的保温性能可能与软木塞的松紧程度有关;

猜想二:热水瓶的保温性能可能与水量多少有关;

猜想三:热水瓶的保温性能可能与水的初温高低有关。

(1)实验中通过 来反应保温性能的好与差,应用了 法;

(2)为了能够检测热水瓶的保温性能,在选择温度计时小丽应该选 (选填序号);

A.实验用温度计 B.家用体温计

(3)小丽利用选好的温度计与其他器材进行了探究,记录相关数据于下表:

次数 塞子的松紧程度 水量多少 水的初温T/℃ 6h后温度计的示数/℃ 12h后温度计的示数/℃

1 紧 100 80 50

2 较松 100 62 41

3 很松 100 55 25

4 紧 100 85 59

5 紧 满 100 89 66

①由实验序号1、2、3可知: ,热水瓶的保温性能越好;

②由 三组实验(填实验序号)可知:在塞子松紧程度和水的初温相同时,水量越多,热水瓶的保温性能越好;

(4)同组的小强同学在探究猜想三时,设计的表格如下,小丽同学指出小强的实验设计不合格,你认为小丽的理由是 ;

次数 塞子的松紧程度 水量多少 水的初温T/℃ 6h后温度计的示数/℃ 12h后温度计的示数/℃

6 紧 100

7 紧 满 85

(5)你认为影响热水瓶的保温性能的因素除了上述因素以外,可能还有 (仅填写一个)。

4.如图所示,用温度计测量液体温度:

(1)以上操作中,正确的是 ;

(2)温度计的工作原理是利用液体的 规律;

(3)小明自制了一支温度计,并运用等分原则为它做好了刻度。现在他用这支温度计与一支标准温度计一起测量两杯水的温度,所得数据如表:

第一杯 第二杯

自制温度计示数T/℃ 14 50

标准温度计示数t/℃ 10 50

这说明小明自制的温度计是一支不准的温度计。若用此温度计测出的室温是23℃,求实际室温 。(写出必要的文字说明、表达式及最后结果)

5.在探究温度计的有关问题时:

(1)在实验室里,三组同学测得水的沸点分别为 97℃ 、93℃ 、102℃; 有同学猜想导致这种现象的原因是各组用的温度计有偏差。请你设计一个简单的方法验证这一猜想 ;

(2)小星要自制一支能测水沸点的温度计。现有表中所列的两种物质,他应选用表中的 做测温物质,理由是 。在一个标准大气压下,把温度计先后放入冰水混合物和沸水中,分别标出温度计中液柱达到的位置A和B,此时图显示的温度值应是 。

物质 凝固点 沸点

水银 ﹣39℃ 357℃

酒精 ﹣117℃ 78℃

6.一般物质都是“热胀冷缩”的,物体受热时在长度方向上的膨胀叫线膨胀,小华决定对此进行研究。经过和同学们讨论,提出了以下猜想:

猜想一:物体线膨胀的伸长量,可能与物体的材料有关;

猜想二:物体线膨胀的伸长量,可能与物体的原长有关;

猜想三:物体线膨胀的伸长量,可能与物体的温度升高有关;

为了验证上述猜想是否正确,小华和同学们进行实验。下表是他们探究影响物体线膨胀因素的实验记录(铜、铝的横截面积相同):

实验序号 材料 原长/m 温度升高/℃ 线膨胀的伸长量/mm

1 铜 1 10 0.19

2 铜 2 10 0.38

3 30 0.57

4 铝 2 10 0.46

请根据实验记录完成下列各题。

(1)比较实验序号 与 ,可得结论:当原长和温度的升高相同时,物体线膨胀的伸长量与材料有关;

(2)比较实验序号1与2,可得到的初步结论是:当材料和温度升高相同时,

(3)表中有的材料规格没有填全,为了利用实验序号1与3验证猜想三,必须知道该项内容,在表格中填上所缺的数据; 、

(4)在上述探究过程中,总要控制某些因素,使它们不变,进而寻找出另一个因素的关系,这种研究问题的方法叫做 法;

(5)同学们的科学探究主要经历了以下几个过程①分析论证;②猜想与假设;③进行实验与收集数据;④提出问题;⑤制定计划和设计实验。合理排列的顺序为: 。

7.某科技小组为了比较“泡沫塑料和棉花的保温性能”,用大烧杯、小烧杯、温度计、计时器、热水等器材进行实验。把小烧杯放进大烧杯中,在两个烧杯之间塞满保温材料,将热水倒入小烧杯中,盖好插有温度计的盖子。实验装置如图所示:

(1)实验中,要控制两个小烧杯中热水的 和初温相同;

(2)根据实验数据,在方格纸上画出了图甲装置中的热水温度与时间的图像,并描出了乙装置中的热水温度与时间的坐标点;

①请在方格纸上,将乙装置中的热水温度与时间的图像补充完整 ;

②根据图像可知,保温性能好的材料是 。理由是: ;

(3)分析图象,你还有什么新的发现?(写出一条即可)

8.项目学习小组在物理实践活动中制作了如图甲所示的温度计。将一个空玻璃瓶A和一个两端开口的玻璃管B通过软木塞相连,瓶口密封,B管下端插入水槽中,并使管内水面高于管外水面。他们在不同温度下分别测出对应水柱的高度h,记录数据如表:

温度/℃ 17 19 21 23 25 27

h/cm 30.0 24.9 19.9 15.0 10.0 5.0

(1)请你根据上述表格中的数据,在图乙中绘制出水柱的高度h随温度变化的图像;( )

(2)若要提高此温度计的精确度,应该选用更 (选填“粗”或“细”)的玻璃管。

9.保温杯是一种常用的生活用品,保温杯的保温效果与其盛水量究竟有什么关系呢?某物理兴趣小组对这一问题进行了探究。

【提出猜想】保温杯盛水越多,保温效果越好,装满水时,保温效果最好。

【设计实验与进行实验】用带有刻度的烧杯同时盛出初温都为98℃的不同质量的热水,分别装入7个同样规格品牌的保温杯内(容积均为500mL),经过12小时后,测量各个保温杯中的水温,计算降低的温度,并绘出图像。

【收集数据】根据本实验数据绘出图像规律,如图所示。

【实验结论】

(1)本次实验,水量少于400mL时,保温性能随水量的减小而 (选填“增强”或“减弱”);保温杯的盛水量为 mL时,保温效果最好。由此可知,兴趣小组的猜想“装满水时,保温效果最好”是 (选填“正确”或“错误”)的。

(2)小明探究的问题的自变量是 。(选填选项前的字母)

A.保温杯的品牌

B.盛水量

C.水的温度

【拓展延伸】小华找来甲、乙两种不同品牌的保温杯,为了比较这两种品牌的保温杯盛水时的保温效果,小明按照科学探究的程序,明确了具体的探究问题,选择了适当的器材,在控制变量的前提下,在室内进行了实验,得到了一段时间内,甲、乙两种保温杯内水的温度的实验数据,请你根据如图所提供的信息回答以下问题:

时间/h 0 1 2 3 4 5 6

甲/℃ 100 50 30 22 20 20 20

乙/℃ 100 80 65 52 40 29 20

(1)下列有四支测量范围不同的温度计,小明实验选择的温度计应为 。

A.﹣10~110℃

B.35~42℃

C.﹣40~50℃

D.0~50℃

(2)比较甲、乙两种保温杯的保温效果 (选填选项前的字母)。

A.甲保温杯的保温效果好

B.乙保温杯的保温效果好

C.甲、乙保温杯的保温效果一样好

(3)请估计实验过程中第5小时的室温为 ℃。

10.如图甲所示是“探究冰的熔化特点”实验装置,图乙是根据实验数据描绘出冰在熔化时的温度随时间的变化图象。

(1)小明用图甲实验装置探究“冰熔化时温度的变化规律”的实验,并采取“水浴法”对试管中的冰加热,这种加热方法的好处是 ;

(2)由图乙可知冰是 (选填“晶体”或者“非晶体”),熔点为 ,冰熔化过程历时 分钟;

(3)当试管中的冰开始熔化时,立即将试管浸入到另一只装有冰水混合物的烧杯中,发现此时试管中的冰 (选填“能”或“不能”)继续熔化,该现象说明 。

11.小华用如图甲所示的装置探究萘熔化时温度的变化规律。

(1)除图甲所示的实验器材外,还需要的测量工具是 ;

(2)该实验器材装配的合理顺序是 (①烧杯;②酒精灯;③温度计;④铁圈及石棉网)(填序号);

(3)将装有萘的试管放入水中加热,而不是用酒精灯直接对试管加热,这样做不但能使试管受热均匀,而且萘的温度上升速度较 (选填“快”或“慢”),便于记录各个时刻的温度;

(4)图乙是小华根据实验测量的数据画出的萘熔化时温度随时间变化的图像。可知萘是 (选填“晶体”或“非晶体”),熔点为 ℃;

(5)由图乙可知,当萘的温度为60℃时,该物质处于 (选填“固”“液”或“固液共存”);

(6)从图乙中的图像反映出来的萘熔化过程不十分明显,请分析造成这一现象的原因是 。(写出一种原因即可)

12.如图乙所示,是某物质的熔化和凝固的图像,根据图像回答:

(1)该物质的熔点是 ,熔化过程用时 ;

(2)根据甲图小资料和乙图图像可知,该物质是 ;

(3)在段,该物质处于 态;在段该物质处于 态;

(4)该物质在凝固过程中要放热,温度 ;

(5)该物质在固态时是 (选填“晶体”或“非晶体”)。

13.晓轩同学利用图甲所示的实验装置“探究蜡和冰熔化时温度随时间的变化规律”。

(1)将蜡和冰放入盛水的烧杯中加热,目的是 ;

(2)在组装图甲的器材时,应按照 (选填“由上到下”或“由下到上”)的顺序;

(3)晓轩先探究蜡熔化时温度变化的规律。在实验过程中,他每隔1分钟记一次温度计的示数,同时观察蜡的状态。他记录的数据如下表所示:

时间 0 1 2 3 4 5 6 7

蜡的温度 42 44 46 48 49 50 51 52

晓轩根据表中数据判断:蜡属于 (选填“晶体”或“非晶体”);

(4)晓轩向另一个试管中放入碎冰,继续探究冰熔化时温度变化的规律。在实验过程中,他仍每隔1min记一次温度计的示数,同时观察冰的状态。他利用记录的数据画出如图乙所示的温度一时间图像,由图像可知:冰熔化持续了 min。他还观察到:当时间时,冰处于 态。

14.在探究“冰的熔化特点”的实验中,如图甲所示是某时刻温度计的示数,图乙所示是根据实验数据绘制的温度-时间关系图像。

(1)图甲所示温度计的示数是 ℃;

(2)冰从开始熔化到完全熔化持续了 min;

(3)冰的熔点是 ;

(4)AB段处于 态,BC段处于 态;

(5)由图像可知,晶体在熔化过程中要持续 甲乙(填“吸收”或“放出”)热量,温度 (填“不变”、“升高”或“降低”)。

15.小明和小华用如图甲所示的装置做“探究冰的熔化特点”的实验。

(1)本实验所需的测量仪器除了温度计,还需 ;

(2)在加热过程中,为了使烧杯内各部分受热均匀,需要进行的操作是

(3)实验中,应注意观察烧杯中冰的 变化,并每隔0.5min记录次温度计的示数(如表格中所示),图乙温度计的示数是 ℃;

时间/min 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 ……

温度/℃ ﹣8 ﹣6 ﹣4 ﹣2 0 0 0 0 0 0 0 ……

状态 固态 a ……

(4)表格中a处应填 ,由数据可知,冰是 (选填“晶体”或“非晶体”);

(5)小明将装有碎冰的试管直接放在空气中,而不是用酒精灯直接加热,目的是 (选填“加快”、“减慢”)熔化的速度;

(6)完成上述实验后,小明和小华又进行了进一步的探究。把盛有碎冰块的大试管插入烧杯里的碎冰块中,用酒精灯慢慢加热(环境温度低于0℃);当烧杯中的冰块部分熔化时,试管中的冰 (填字母)。

A.也熔化一部分

B.全部熔化

C.一点儿都没熔化

D.下边的熔化,上边的没熔化

16.如图甲是“探究固体熔化时的特点”实验装置,请按要求回答以下问题。

(1)安装图甲所示的实验器材时,应按照 (选填“自下而上”或“自上而下”)的顺序进行,除图甲所示器材外,还需要的测量工具是 ;

(2)实验前应在试管内装入适量 (选填“颗粒较大”或“颗粒较小”)的海波和石蜡,采用“水浴法”加热除了可以减缓升温速度,还能使物质 ;

(3)图乙是根据实验数据做出的海波和石蜡的温度随时间变化的图像,其中 (选填“a”或“b”)是石蜡的熔化图像。第5min时海波处于 (选填“固态”、“液态”或“固液共存态”);

(4)有同学发现,在海波熔化过程中撤去酒精灯,海波仍能继续熔化一段时间,原因是海波可以继续 (选填“吸收”或“放出”)热量;

(5)实验中收集多组数据是为了 (选填“A”或“B”)。

A.寻找普遍规律B.减小实验误差

17.小明同学学习了物态变化知识后,做了以下两个实验。

实验一:用如图甲所示装置来探究“冰的熔化特点”:

(1)他采用热水加热固体物质,好处是 ;

(2)经过实验后他根据数据画出了冰在熔化过程中温度随时间的变化图像,如图乙中的①,第25分钟,冰处在 态。此时它 (选填“吸热”或“放热”);

(3)小明接着利用丙装置进行实验,环境温度是0℃,根据温度计示数达到了0℃(即试管内碎冰的温度为0℃),可以推断出烧杯中的碎冰 (“会”或“不会”)熔化。

实验二:小明猜想,水中加盐的多少是否会对水的凝固点产生影响:

(4)为了验证这一猜想,他用淡盐水、浓盐水分别制得淡盐冰、浓盐冰,然后将这些冰弄碎后放入试管中用甲装置加热,使其熔化,并记录数据,分别得到了图乙中的淡盐冰的曲线②和浓盐冰的曲线③,根据图线可知:利用盐水制成的冰 (选填“是”或“不是”)晶体,实验中,浓盐水的凝固点是 ℃。由图像可知,含盐浓度越高,凝固点 (选填“越高”、“越低”或“不变”);

(5)因此他联想到,冬天,在积雪上撒冰,白天可以使雪 熔化(选填“难”或“易”);晚上降温后,已熔化的雪水 凝固(选填“难”或“易”);

(6)如果将丙图中 (选填“试管”或“烧杯”)中的冰换成含盐的冰,那么当烧杯中的物质大部分熔化时,试管中的也已经开始熔化。

18.小明探究某物质的熔化过程,实验如图所示,把某种固体碾碎后放入试管中,插入温度计,再将试管放在装有水的烧杯中加热。

(1)实验过程中用水浴法加热,这样做既能保证此物质受热均匀,又能使温度升高较 (快/慢),便于 ;

(2)若实验过程中发现固体熔化过快,记录数据太少,不易观察熔化过程,下列方法能够延长熔化时间的是 ;

A.降低固体的初温

B.增加固体的初温

C.增加试管中物质的质量

D.降低烧杯中水的初温

小明改进实验方法后顺利进行实验,得到实验数据如表所示:

时间/min 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ……

温度/℃ 20 30 40 50 50 50 50 65 80 ……

(3)根据表格中的实验数据,在图中画出该物质的温度随时间变化的图像 ;

(4)这种物质是 (选填“晶体”或“非晶体”),依据是 ;

(5)小明仔细分析实验数据和图像发现,该物质每分钟升高的温度不一样多,熔化前升温比熔化后升温 (选填“快”或“慢”);

(6)同组的另一位同学也用如图所示的装置来探究固体熔化的实验,实验过程中如果观察到试管内的固体熔化成液体后,继续加热,最后液体沸腾,这说明试管内液体的沸点 (选填“大于”、“小于”或“等于”)烧杯内水的沸点。

19.小明和小华组成的实验小组探究盐水的凝固点与其浓度的关系,他们利用一次性纸杯、温度计、手表、电冰箱等器材进行了家庭实验探究,实验过程中,保持盐水体积相同,测量的数据如表所示:

(1)表格中盐水甲的初始温度如图甲所示,为 ℃;

(2)请根据表中数据,在图乙中作出盐水乙的温度随时间变化的图像 ;

(3)盐水在凝固过程中不断 (吸/放)热,温度 ;

(4)根据表中数据可以得出初步结论: ;

(5)为测出盐水的凝固点,小明通过测量凝固后的盐水在熔化过程中的温度来确定,你认为这种方法是否可行?如可行,请说明理由;如不可行,也请说明理由 。

时间∕min 液体种类 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

盐水甲 (加一勺盐) 温度∕℃ 9.5 5.0 2.0 ﹣2.5 ﹣2.5 ﹣2.5 ﹣2.5 ﹣4.5 ﹣5.0

状态 液态 固液共存 固态

盐水乙 (加两勺盐) 温度∕℃ 3.0 0.5 ﹣1.5 ﹣3.0 ﹣3.0 ﹣3.0 ﹣3.0 ﹣3.0 ﹣4.5 ﹣5.5

状态 液态 固液共存 固态

盐水丙 (加三勺盐) 温度∕℃ 3.0 1.0 ﹣1.0 ﹣3.5 ﹣3.5 ﹣3.5 ﹣3.5 ﹣3.5 ﹣3.5 ﹣4.0

状态 液态 固液共存 固态

20.图甲为某同学“研究水沸腾”的实验装置,图乙是他探究“冰熔化”和“水沸腾”后,根据实验数据画出的图像。

时间/min …… 12 13 14 15 16 17

温度/℃ …… 96 97 98 98 95 98

(1)在图乙中冰熔化为 段(用图中字母表示),在第4min时该物质处于 态;

(2)水沸腾后,烧杯上方出现大量“白气”,和“白气”的形成过程相同的是 (选填序号:①冰、②霜、③雾、④雪),实验完成后,烧杯内水的质量与实验前相比 (选填“变大”、“不变”或“变小”);

(3)通过学习,小美终于明白妈妈用炉火炖汤时,在汤沸腾后总是 (选填“保持大火”或“调为小火”)的道理了;

(4)撤掉酒精灯后,水不会立刻停止沸腾,原因是烧杯底和石棉网有余热 (选填“高于”、“等于”或“低于”)水的沸点,水可以继续从烧杯底和石棉网吸收热量;

(5)星期天,小集在家烧水煮饺子。当水烧开准备下饺子时,妈妈提醒他锅里的水量少了点(水量比锅里少),用同样大的火直至将水再次烧开。如图能正确反映小集整个烧水过程中温度随时间变化的图像是

21.小高在物理实验室利用图甲的器材,探究水沸腾过程温度随时间的变化规律。

(1)组装图甲器材时,小高应 (填“自上而下”或“自下而上”)固定各个仪器;

(2)图乙中的 (填“a”或者“b”)是水沸腾时气泡的情况;

(3)点燃酒精灯,待水温升至90℃时,小高同学每隔1min读出一次温度计示数,并及时记录在表格内,如此持续8min后停止了读数;

时间/min 0 1 2 3 4 5 6 7 8

温度/℃ 90 92 94 96 98 99 99 99 99

①请根据表格中数据,在图丙的坐标系中画出水在沸腾前后温度随时间变化的图象 ;

②根据表格中数据可知,实验室内的气压 (填“高于”“低于”或“等于”)一个标准大气压;

(4)实验结束后,小组内同学对气泡的成分进行了激烈的讨论,小明认为气泡内主要成分是水蒸气,小华认为主要成分是空气,根据所学知识,你认为 的说法正确;

(5)实验后,小明想要再缩短加热时间,他可以 (写一中即可)。

22.小明在“探究水沸腾时温度变化的特点”的实验中:

(1)在组装器材时,出现如图甲所示的情形,其中存在的错误是 ,此时应对 (选填“A”或“B”)处进行调整。铁圈B的位置是根据 (选填“酒精灯内焰”或“酒精灯外焰”)来确定;

(2)器材调整好后,用酒精灯给烧杯中的水加热,某一时刻温度计的示数如图乙所示,此时水的温度为 ℃;

(3)继续加热,当水温达到90℃时,每隔0.5min记录一次温度,根据记录的数据绘制了如图丙所示的图像。小明是根据 (填“温度计示数”或“水中气泡情况”)来判断水是否沸腾的。由图像可知此次实验中水的沸点是 ℃;

(4)为探究水沸腾的过程中是否需要吸热,应 ,观察水是否继续沸腾;

(5)我们平时使用的塑料袋很容易被火烧坏,但是如图所示装上水以后就烧不坏了,这是为什么?原因是水的沸点 塑料袋的熔点。

23.朱老师带领同学们进行“探究液体蒸发快慢的影响因素”实验,她将等量的温水和热水分别倒入三个相同的锥形瓶中,又找来常温下3张完全相同的湿巾,把其中的一张对折,将它们贴在三个锥形瓶的外壁,分别标记为1、2、3并将它们放在三块完全相同的海绵上。一段时间后(外界环境相同),海绵的厚度如下图A、B、C所示。

(1)通过A、B两图的对比,可以验证液体蒸发的快慢与液体的 有关;

(2)通过 (选填“A”、“B”或“C”)两图的对比,可以验证液体蒸发的快慢与液体的表面积有关;

(3)实验中利用海绵被压后的厚度来判断液体蒸发的快慢,用到的物理研究方法是 ;

(4)朱老师还想测定液体蒸发时吸放热的情况,将湿巾平铺在薄铁片上,用电子温度计实时监测图1中薄铁片底部的温度变化情况,图2正确反映温度计示数随时间变化。朱老师的学生小华,晚上思考了一个问题:若在当时的该实验的过程中,如果在原实验的基础上用风扇对湿巾吹风,温度计示数将会是下图中哪种变化 。

A. B. C. D.

24.茶圣陆羽在《茶经》中,形容沸腾的水“势如奔涛”;物理兴趣小组的小明同学进行了关于“水沸腾”的实验探究;

(1)由表格可知,本次实验应选用测温物质为 的温度计;

测量物质 凝固点/℃ 沸点/℃

水银 -39℃ 357℃

酒精 -117℃ 78℃

(2)在安装实验器材时, 应按照 (选填“自下而上”或“自上而下”)的顺序进行;

(3)本实验的目的是观察水沸腾时的现象和水在沸腾时的温度变化,图乙是小明实验中不同时间观察到的水中气泡变化情况, 表示水沸腾时现象是( ) 图; (选填“1”或“2”)

(4)当水温升到 88℃时, 小明同学开始每隔 1min读一次温度计的示数,数据记录如下表:

时间/min 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

温度/℃ 88 90 92 94 98 99 99 99 99 99

如图丙所示是第4min时温度计的示数,此时水的温度是 ℃;

(5)实验中给一定质量的水加热,其温度与时间的关系如图丁中a图线所示,若其他条件不变,仅将水的质量增加,则温度与时间的关系图线正确的是( )

A.a图线 B.b图线

C. c图线 D.d图线

(6)两位同学将沸腾的水倒入烧瓶,继续探究,实验装置如图戊(C是温度计)。将烧瓶内水沸腾时所产生的水蒸气通入试管A中,试管A放在装冷水的容器B内,过一段时间,观察到试管A 中产生少量的水,这是由于水蒸气发生 (填物态变化名称)现象,同时可以看到温度计示数 (选填“升高”、“下变’或“降低”)的现象。

25.小明在观察“碘锤”中的物态变化之前,查阅资料得知:酒精灯外焰的温度约为,碘的熔点为。

(1)采用图中的两种方式加热,图甲的碘颗粒吸热会 (填物态变化名称),图乙中的碘颗粒吸热除了发生图甲中的物态变化外,还可能会 (填物态变化名称);两种方式停止加热后,“碘锤”中的碘蒸气会 (填物态变化名称),这一过程需要 热;

(2)为了进一步探究此类现象,李明在烧杯中放入适量的温水,再放入一块干冰(固态二氧化碳),观察到水中有大量气泡产生,同时水面有大量白雾,水中的气泡内是 (选填“二氧化碳”或“水蒸气”),水面上大量的白雾是由水蒸气遇冷 (填物态变化名称,下同)形成的,若放入温水中的干冰较多,还能看到靠近干冰的部分水 。

26.(1)如图1,在试管中放入一些干冰,再将气球紧套在试管口,过一会气球会鼓起来,原因是干冰 (填物态变化名称)成 (选填“二氧化碳”“空气”“水蒸气”);

(2)放置一段时间后,试管底部外壁出现了白霜,如图2,这是由于干冰发生上述变化时需要 (选填“吸热”或“放热”),使试管底部温度降低,从而导致 (选填“二氧化碳”“空气”“水蒸气”)遇冷在外壁 (填物态变化名称)成霜;

(3)小明在观察装在试管里的固态碘的物态变化之前,查阅资料得知:酒精灯火焰温度约为500oC,标准大气压下碘和水的熔点和沸点如表所示.采用图中的两种方式加热都出现了碘蒸气,图甲的碘颗粒会 热量直接升华(选填“吸收”“放出”),图乙中的碘颗粒吸热除了发生升华外,还可能会 (填物态变化名称);如果要观察碘升华现象,应该选择图 (选填“甲”或“乙”)。

物质 碘 水

熔点/oC 113.5 0

沸点/oC 184.3 100

27.如图所示是同学组装的“人造雪”装置。在锥形瓶中放入少量碘粉,塞紧瓶塞后加热,最后在棉线上看到附着的晶体。所用的器材有铁架台(底座、铁圈、铁夹、横杆)、锥形瓶、酒精灯、棉线、碘粉等。

(1)器材组装过程中铁圈的位置是根据 (选填“酒精灯”“酒精灯及其火焰”“锥形瓶”或“铁架台”)高度固定的;

(2)实验中观察的对象是 ;

(3)实验中观察到的现象是 ;

(4)实验中碘发生的物态变化是先 后 。

28.图1是“观察“碘锤”中的物态变化”实验。

(1)如图1,小丽将碘锤放入热水中,玻璃管中固态碘逐渐消失, (填物态变化名称)为紫色的碘蒸气。下列生活实例与此相同的是 ;

A.冷藏袋中的干冰消失

B.水渍过一会儿就不见

(2)小勇认为按照图2方法加热碘锤,升华现象更明显。小丽通过查阅资料得知:在标准大气压下碘的熔点是113.5℃,水的沸点是100℃,蜡烛火焰温度可达600℃以上。小丽认为,如果按照图2的方法加热碘锤,碘颗粒吸热除了发生图1中的物态变化外,还可能会 并且进一步 (两空均填物态变化名称)。因此, (选填“小丽”或“小勇”)的实验方法更合理;

(3)将“碘锤”从水中取出,碘锤内壁四周会均匀出现紫黑色的碘颗粒,这是碘蒸气 (填物态变化名称)形成的。小勇将一个浸满酒精的棉球放置在刚从热水中取出的“碘锤”玻璃泡上方(图3),请预测将会出现的现象 。

29.利用干冰(固态二氧化碳)做以下几个小实验:

(1)把干冰放入试管中,在试管口套气球,如图甲所示。气球体积会逐渐变大,这是干冰 (填物态变化)形成的二氧化碳气体导致的;一段时间后,试管底部的外壁出现了白霜,如图乙所示,这是由于干冰发生上述物态变化时需要 热,使试管底部温度降低,靠近试管外壁的水蒸气 (填物态变化)形成霜;

(2)取一块干冰放入常温下的水中,杯中的水立即就“沸腾”了,水中有大量气泡上升,并且在杯口出现大量“白气”,如图丙所示。水中的气泡主要是 (选填“水蒸气”或“二氧化碳气体”),杯口的“白气”是 (选填“水蒸气”、“二氧化碳气体”或“小水珠”)。

30.(1)某同学在做固体的熔化实验时,测得的数据如表所示。

时间(min) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

温度() 20 25 30 36 42 48 48 48 52 56 60

经分析得,该固体为 (选填“晶体”或“非晶体”),根据数据可以得出什么结论? 。

(2)图1甲是“探究水沸腾时温度变化特点”的实验装置。

实验中某次温度计的示数如图1乙,为 。分析表格中数据得到结论 。

时间/min 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

温度/ 90 92 94 96 98 98 98

(3)如图2是小红做“观察碘升华”的实验装置。

她的操作是:在烧杯中放少量的碘,烧杯口放一只装有冷水的烧瓶,用酒精灯给烧杯加热。

标准大气压下部分物质的熔点凝固点、沸点

物质 水 酒精 煤油 碘 铜 铁 金

熔点凝固点 0 113.6 1083 1535 1064

沸点 100 78.5 150 184.25 2360 2750 2500

结合你的探究经历,描述小红观察到的实验现象 。交流评估时,小明查阅了部分物质的熔点、沸点,他发现碘的熔点是,碘的沸点是,酒精灯的火焰温度约,他认为小红所做的实验中,碘可能经历了由固态到液态再到气态的变化过程,小红的实验并不能得出碘升华的结论,请你针对小明的质疑,选用上述器材或补充必要的辅助器材设计一个实验,证明碘接从固态变为气态,写出实验方案并扼要说明 。

参考答案:

1. b a d c f e D 气体热胀冷缩 B

【详解】(1)[1] 步骤:b用手试一下温水,估计水的温度;

a选取合适的温度计;

d使温度计的玻璃泡与温水充分接触几分钟;

c观察温度计的读数;

f记录温度计的读数;

e取出温度计。

(2)[2]使用温度计测量液体温度时,温度计不能与烧杯接触,包括烧杯侧壁和烧杯底部,温度计玻璃泡要与液体充分接触,故选D。

(3)[3]甲中温度计示数从下而上逐渐减小,说明是零下,分度值为1,所以为-12。

[4]乙中温度计示数从下而上逐渐增大,说明是零度以上,分度值为1,所以为38。

(4)[5]伽利略气温计利用的是气体热胀冷缩的原理。

[6]气温高,气体的温度高,压强大,将管内液体向外压,液柱高度低。由图可知,A点液面高,所以A点温度低。

2. 升高 高 夏天 大致相同 铝片 右侧

【详解】(1)[1]由题意可知,车胎气体受热膨胀、铁轨在天热时会变形、装满的冷水加热会溢出、瘪的乒乓球受热会重新鼓起来,综上可知:物体在温度升高时,体积会增大,这种现象叫物体的热膨胀。

(2)①[2]由表格看出,铝、钢、铜熔点依次增大,体膨系数依次减小。

②[3]水泥路面在温度较高的夏天会体积变大,所以在地面上切割出一条条的缝隙,可以有效防止水泥路面在夏天由于温度升高、体积变大而损坏路面。

③[4]现代建筑大多采用钢筋混凝土的结构,能把钢筋和混凝土结合使用的原因之一是它们的体膨系数大致相同,防止因为不同的体膨系数引起物体发生变化。

(3)[5]由甲乙两图可知,温度升高时,上面的物体体积增大的较多,由表格数据可知,黑色的金属片为铝片。

[6]丙图中央刻度线为0℃,在气温为-100℃时,据题意可知,受温度影响较大的是铝片,温度升高时体积变大的明显,降温时,则铝片也会收缩的体积明显,所以白色的铜片体积会较大,则会带动指针向右移动的距离较大。

3. 温度计的示数变化量 转换法 A 塞子越紧 1、4、5 没有控制水的质量相同 环境温度

【详解】(1)[1][2]物体吸收或放出热量的多少与物体的质量、比热容和变化的温度的有关,根据实验表格可知实验中通过温度计的示数变化量来反应保温性能的好与差,这叫做转换法。

(2)[3]根据实验可知,水的最高温度为100℃,而体温计的量程是35℃~42℃,不符合要求,而实验室温度计的量程是-20℃~110℃,可以满足要求,所以小丽应该选A实验室温度计进行实验。

(3)①[4]由实验序号1、2、3可知,在水的初温和水的质量相同条件下,热水瓶的保温性能与塞子的松紧程度有关,塞子越紧,水的末温越高,即水的温度变化量越小,说明塞子越紧,保温性能越好。

②[5]要探究热水瓶的保温性能与水的质量的关系,应该控制塞子的松紧程度和水的初温相同,改变水的质量,所以应该选择1、4、5三组实验。

(4)[6]要探究热水瓶的保温性能可能与水的初温高低是否有关,应该控制塞子的松紧程度和水的质量相同,改变水的初温,由表格数据可知,实验中没有控制水的质量相同,变量不唯一,无法完成实验。

(5)[7]影响热水瓶的保温性能的因素除了上述因素以外,可能还与环境温度,塞子材料等有关。

4. B 热胀冷缩 20℃

【详解】(1)[1]A温度计液泡触碰了容器底,C读数时温度计液泡离开了被测液体,D读数时视线没有水平。B符合温度计的正确使用规则。故B正确,ACD错误。

故选B。

(2)[2]温度计的工作原理是利用液体的热胀冷缩规律。

(3)[3]由表中数据可知,自制温度计1个最小刻度代表的实际温度值为

此温度计测出的室温是23℃时实际室温为

5. 将三支温度计同时放入同一杯水中 水银 水银沸点高于水的沸点,酒精的沸点低于水的沸点 25℃

【详解】(1)[1]要验证各组用的温度计是否有偏差,可以将三支温度计同时放进同一杯水中;如果三支温度计的示数相同,则说明各组用的温度计没有偏差;如果三支温度计的示数不相同,则说明各组用的温度计有偏差。

(2)[2][3]由表中数据可知,水银的沸点远大于1标准大气压下水的沸点,而酒精的沸点小于水的沸点,所以温度计内的液体只能选择水银做测温物质。

[4]如图,在一个标准大气压下,把温度计先后放入0℃的冰水混合物和100℃的沸水中,分别标出温度计中液柱达到的位置A和B;也就是代表40mm的这40个小格对应了0℃~100℃的温度范围,则每个小格表示的温度为

此时图显示的温度值对应在位置A上方第10个小格刻度线上,所以表示的温度为

6. 2 4 原长越长,线膨胀的伸长量越长 铜 1 控制变量 ④②⑤③①

【详解】(1)[1][2]根据控制变量法可知,要探究伸长量与材料的关系,需使原长和升高温度相同,材料不同,故应选择2、4。

(2)[3]实验序号1和2,材料都是铜,升高的温度都是10℃,第2次原长较大,物体的伸长量较大,由此得出:当材料与升高的温度相同时,原长越长,线膨胀的伸长量也越大。

(3)[4][5]根据控制变量法可知,要探究物体线膨胀的伸长量和温度升高的关系,应使材料和原长相同,温度升高不同,所以应选择的材料为铜,原长为1m。

(4)[6]由以上分析可知,当研究某一问题与其中一个变量的关系时,需控制其它变量不变,因此实验中应用的研究方法是控制变量法。

(5)[7]实验探究的步骤为:提出问题、猜想和假设、实验研究、分析归纳、得出结论;因此该实验探究的步骤排序为④②⑤③①。

7. 质量 泡沫塑料 见解析

见解析

【详解】(1)[1]在实验中,为了使实验结论准确、可靠,需要控制水的初温和质量相同。

(2)①[2]描点作图如下:

②[3][4]由图像可知,在相同时间内,装置甲中的热水温度比装置乙中的降低慢,因此泡沫塑料保温效果好。

(3)[5]由图像可知,当温度降到20℃时,温度不再变化,所以室温为20℃。

8. 细

【详解】(1)[1]根据表中数据描点连线得到图像如下

(2)[2]该温度计的原理是液体的热胀冷缩;玻璃瓶中气体遇热膨胀时,会在玻璃管中水下降,升高相同的温度,体积膨胀相同,如果管内径越细,下降的高度越多,越灵敏。

9. 减弱 400 错误 B A B 20

【详解】(1)[1][2][3]根据实验数据描绘的图像规律可以看出,保温瓶中装400mL水时,温度差最小,说明此时保温效果最好,不是装满保温效果最好,说明猜想是错误的的,在水量在500mL到400mL时,保温性能随水量的减小而增强;水量少于400mL时,保温性能随水量的减小而减弱。

(2)[4]由图像可知,小明探究的问题的自变量是盛水量。

[5]由题意可知,此实验是为了比较两种品牌的保温杯盛水时的保温效果,实验时需要测量的温度范围是20~100℃,故选﹣10~110℃量程的温度才是合适的。

[6]由表格数据可知,在相同时间内,乙的水温下降较慢,甲的水温下降较快,所以乙保温杯的保温效果好,故B正确。

[7]由表格数据可知,当温度降到20℃时,温度不再变化,所以实验时的环境温度为20℃。

10. 使冰受热均匀 晶体 0 4 不能 冰在熔化时需要吸收热量

【详解】(1)[1]实验用水浴法加热,可以使冰均匀受热,减慢熔化速度,便于发现冰熔化过程的规律。

(2)[2][3][4]由图乙可知,冰在熔化时有固定的温度,所以冰属于晶体,其熔点为0℃;冰处于熔化过程的时间段为2min~6min,所以冰熔化过程历时为

6min-2min=4min

(3)[5][6]当试管中的冰开始熔化时,立即将试管浸入到另一只装有冰水混合物的烧杯中,虽然试管中的冰达到了熔点,但由于试管中的冰与烧杯中的冰水混合物的温度相同,导致试管中的冰无法从烧杯中的冰水混合物中吸收热量,则试管中的冰不能继续熔化。该现象说明冰在熔化过程中需要吸收热量。

11. 秒表 ②④①③ 慢 晶体 80 固 萘质量太少

【详解】(1)[1]从图像知,记录的数据有温度和时间,测量温度需要温度计,测量时间需要表,所以实验器材还缺少秒表。

(2)[2]先安装下面器材,再安装上面器材,便于调节器材间的距离,在固定石棉网时,因酒精灯火焰的外焰温度最高,所以应处于酒精灯火焰的外焰加热,故由下到上安装,装配的合理顺序是②④①③。

(3)[3]将装有萘的试管放入水中加热,这是水浴法,采用水浴法,萘的温度变化比较均匀,并且变化比较慢,便于记录实验温度。

(4)[4] [5]由图像知,该物质在熔化时,有一个吸热且温度不变的水平段,所以这种物质是晶体,熔化过程保持不变的温度是80℃,即熔点是80℃。

(5)[6]熔化的条件是温度达到熔点,继续吸热,当萘的温度为60℃时,低于熔点,没有熔化,是固态。

(6)[7] 萘熔化过程不分明显,说明熔化过快,这可能是因为萘的质量太少,熔化时间太短。

12. 232 4 锡 固液共存 固 不变 晶体

【详解】(1)(5)[1][2][7]由图乙可知,该物质在232℃时开始熔化,在熔化过程中温度保持不变,所以其熔点为232℃,则该物质是晶体;该物质从第3min开始熔化,到第7min熔化结束,该物质熔化过程持续了4min;

(2)[3]根据如表小资料和图象可知,锡在232℃时开始熔化,即该物质是锡。

(3)[4][5]在BC段,该物质处于熔化过程,晶体在熔化过程中处于固液共存态;在FG段该物质凝固过程结束,处于固态。

(4)[6]晶体凝固过程中要放热,温度保持凝固点不变。

13. 保证蜡和冰受热均匀 由下到上 非晶体 3 固液共存

【详解】(1)[1]由实验图可知,实验中使用水浴法加热,将蜡和冰放入盛水的烧杯中加热,可以保证受热均匀。

(2)[2]用酒精灯加热物体时,需用酒精灯的外焰加热,安装装置时,先从下到上,方便调节。

(3)[3]由表格数据可知,蜡熔化过程,温度不断升高,没有固定的熔点,所以蜡是非晶体。

(4)[4][5]由图乙知,冰从第2min开始熔化,到第5min完全熔化,用时3min。当时间时,冰正在熔化,所以此时,冰处于固液共存态。

14. -4 4 0℃ 固 固液共存 吸收 不变

【详解】(1)[1]由甲图可知,该温度计的分度值为1℃,温度计的液柱上表面位于0刻度线以下,且与第4条刻度线对齐,所以温度计的示数为﹣4℃。

(2)[2]由图乙可知,BC段是冰熔化的过程,B对应tB=4min,C对应tC=8min,所以熔化时间为

t=tC﹣tB=8min﹣4min=4min

(3)[3]由图乙可知,BC段是熔化过程,冰在熔化过程中保持0℃不变,即冰的熔点是0℃。

(4)[4]冰熔化前是固态,所以AB段处于固态。

[5]冰在熔化阶段:固态冰逐渐减少,液态水逐渐增多,属于固液共存状态,即BC段处于固液共存态。

(5)[7][8]晶体熔化的特点是:在熔化过程中要持续吸收热量,但温度不变。

15. 秒表 用玻璃棒搅拌 状态 ﹣4 固液共存状态 晶体 减慢 C

【详解】(1)[1]本实验需要测量时间,要用到停表或秒表。

(2)[2]为了使烧杯内各部分受热均匀,可以使用玻璃棒进行搅拌。

(3)[3]实验中,应注意观察烧杯中冰的状态变化,是否开始熔化了。

[4]分度值为1℃,在零刻度的下方,所以是﹣4℃。

(4)[5][6]晶体有固定的熔点,在熔化过程中处于固液共存状态,故a处应填固液共存态,是晶体。

(5)[7]小明将装有碎冰的试管直接放在空气中,是为了减慢熔化的速度,便于记录实验温度。

(6)[8]试管中的冰的温度到达0℃后,不能继续从烧杯中吸收到热量,无法熔化;故ABD不符合题意,C符合题意。

故选C。

16. 自下而上 秒表 颗粒较小 受热均匀 a 固液共存态 吸收 A

【详解】(1)[1]酒精灯需用外焰加热,所以要先放好酒精灯,再固定铁圈的高度,因此安装实验器材时应按照自下而上的顺序进行;

[2]实验时还需要记录不同时刻的温度值,因此,需要测量时间的秒表。

(2)[3][4]由于较小的颗粒更容易受热均匀,温度趋于一致,所以在进行该实验时,应选用较小颗粒的海波和石蜡做实验。同时采用水浴法加热的目的可以使被加热物体均匀受热,还可以使其的温度上升速度较慢,便于及时记录各个时刻的温度。

(3)[5]由图可知,图a中的物质在熔化时温度不变,为晶体,即为海波;图b中的物质吸热,温度一直升高,没有固定的熔点,为非晶体,即是石蜡;

[6]由图可知,实验中海波熔化过程是第4min至第8min,故在第5min时海波处于熔化过程中,处于固液共存态。

(4)[7]当撤去酒精灯后,海波还会继续熔化,原因是刚撤去酒精灯后,烧杯内水的温度高于试管内海波的温度,两者存在温度差,晶体可以继续吸收热量,故会继续熔化,当水温和海波温度相同时,停止熔化。

(5)[6]探究型实验中,单次实验数据存在偶然性,故收集多组数据,的目的是为了寻找普遍规律。

故选A

17. 受热均匀 固液共存 吸热 会 是 -7 越低 易 难 试管

【详解】(1)[1]如图甲,用热水加热固体物质的方法叫做水浴法加热,优点是受热均匀。

(2)[2][3]如图乙中的①,冰是晶体,第25分钟时冰正在熔化,持续吸热,但温度不变,处于固液共存态。

(3)[4]丙装置中,试管内碎冰的温度为0℃,则烧杯内冰的温度也达到0℃,即温度达到熔点,也能继续从酒精灯火焰中吸收热量,所以烧杯中的碎冰会熔化。

(4)[5][6][7]根据图乙中的淡盐冰的曲线②和浓盐冰的曲线③可知,熔化时有保持不变的温度,因此盐水制成的冰也是晶体,也有固定的熔点,浓盐水制成的冰的熔点即凝固点为-7℃,淡盐水冰的熔点即凝固点为-3℃,所以含盐浓度越高,凝固点越低。

(5)[8][9]由上述分析可知,加盐后可以使雪的熔点和凝固点降低,白天更容易熔化,晚上已熔化的雪水不易凝固。

(6)[10]含盐的冰的熔点要低于冰的熔点,若将丙图中试管中的冰换成含盐的冰,那么当烧杯中的物质大部分熔化时,试管中的也已经开始熔化。

18. 慢 记录各个时刻的温度 C 晶体 熔化过程温度保持不变 慢 小于

【详解】(1)[1][2]利用水浴法加热,在加热过程中,试管中的物品均匀受热,而且温度升高较慢,便于记录各个时刻的温度并观察冰的状态变化。

(2)[3]由题意可知,实验中冰熔化过快,记录数据太少,要求改进后可以延长冰熔化的时间;

A.降低固体的初温,会增加一段冰吸热升温的时间,但开始熔化后,其速度依然会较快故A不合题意;

B.提高固体的初温,冰会更快地吸热,缩短的达到熔点的时间,故B不合题意;

C.增加固体的质量,冰熔化时需要吸收的热量更多,这样可延长冰熔化的时间,故C符合题意;

D.降低水的初温,会增加一段冰吸热升温的时间,但开始熔化后,其速度还是会较快,故D不合题意。

故选C。

(3)[4]根据表格中数据描点,并用平滑的曲线连接起来,图像如图

(4)[5][6]由图表可知,这种物质在熔化过程中不断吸收热量,温度保持不变,所以该物质是晶体;5)分析图像可知:熔化前升温比熔化后升温慢。

(5)[7]仔细分析实验数据和图像发现,熔化前每分钟升高10℃,熔化后每分钟升高15℃,熔化前升温比熔化后升温慢。

(6)[8]烧杯中的水可以由酒精灯不断吸收热量达到沸点而沸腾,温度不再变化,如果试管中的液体的沸点低于水的沸点,根据热传递需要有温度差的条件,试管内液体是能从烧杯继续吸热的,也就可以沸腾,就说明水的沸点高于试管中液体的沸点。

19. 15 放热 不变 盐水的凝固点随浓度的增大而降低 可行;相同晶体的凝固点和熔点相同,所以通过测量凝固后的盐水在熔化过程中的温度来确定盐水的凝固点是可行的

【详解】(1)[1]由图甲可知温度计的分度值是1℃,且在10℃~20℃之间,所以温度值为15℃。

(2)[2]根据表中数据作图,如图所示:

(3)[3][4]由图像可知,盐水在凝固过程中不断放热,温度不变。

(4)[5]根据表中数据可以得出初步结论:盐水的凝固点随浓度的增大而降低。

(5)[6]相同晶体的凝固点和熔点相同,所以通过测量凝固后的盐水在熔化过程中的温度来确定盐水的凝固点是可行的。

20. BC 固液共存 ③ 变小 调为小火 高于 C

【详解】(1)[1][2]冰属于晶体,在熔化过程中温度不变,故冰熔化为BC段;第4min时该物质处于熔化过程中,物态为固液共存。

(2)[3][4]白气是热的水蒸气遇到冷的空气液化成的小水滴,冰是水凝固得到的,霜是水蒸气凝华形成的,雾是水蒸气液化形成的小水滴,雪是水蒸气凝华形成的,即③符合题意;烧杯内水变为了水蒸气,所以水的质量会减少。

(3)[5]液体沸腾的特点是吸热温度不变,妈妈用炉火炖汤时,为了节约能源,可以调节小火。

(4)[6]实验结束后,移开酒精灯,水可以继续吸热沸腾一会,可能的原因是石棉网有余热,温度高于水的沸点。

(5)[7]水沸腾之后,温度保持不变,锅内水的温度降低,水吸热温度上升,在此过程中,所以水的沸点与原来相同;AC图像符合题意,加水后,应该有一个升温过程,故A不符合题意;C符合题意;

故选C。

21. 自下而上 a 低于 小明 减少水的质量

【详解】(1)[1]实验中用酒精灯外焰加热,并且温度计玻璃泡不能碰容器底和壁,所以组装器材时要自下而上的顺序。

(2)[2]水沸腾时,由于此时整个容器内的水温相同,气泡不断升高,深度不断减小,水压不断减小,并且大量的水蒸气进入气泡,气泡逐渐变大,故沸腾时水中气泡的情形为图乙中的a。

(3)[3]由表中数据可知,根据描点法画出水在沸腾前后温度随时间变化的图象,如图所示:

[4]由实验数据可知,从第5min开始水的温度保持99℃不变,水已经沸腾,水的沸点是99℃,1标准大气压下水的沸点是100℃,气压越低,沸点越低,实验室内的气压低于一个标准大气压。

(4)[5]水沸腾是一种汽化现象,气泡内主要成分是烧杯内的水汽化形成的水蒸气,故小明的说法正确。

(5)[6]实验中发现水升温较慢,若需要缩短水沸腾前的加热时间,可减少水的质量、提升水的初温或者给烧杯加盖,减少热量损失。

22. 温度计的玻璃泡碰到容器底 A 酒精灯外焰 76 水中气泡情况 99 停止加热 低于

【详解】(1)[1][2]实验组装过程中,要采用自下而上的方法组装,图甲中温度计的玻璃泡接触了容器底部,应调整A。

[3]铁圈B的位置是根据酒精灯外焰来确定

(2)[4]如图乙,温度计的分度值为1摄氏度,液柱在70摄氏度到80摄氏度之间,示数为76摄氏度。

(3)[5]如图丙,观察水中气泡情况,可以判断水是否沸腾。

[6]从图象可以看出,水在沸腾过程中保持99摄氏度不变,所以沸点为99摄氏度。

(4)[7]为探究水沸腾的过程中是否需要吸热,应停止加热,观察水是否继续沸腾。

(5)[8]因为水的沸点低于塑料袋的熔点,所以装上水的塑料袋不容易被火烧坏。

23. 温度 B、C 转换法 C

【详解】(1)[1] 通过A、B两图的对比,可以发现液体蒸发的表面积相同,液体的温度不同,故可以验证液体蒸发的快慢与液体的温度有关。

(2)[2]想要验证液体蒸发的快慢与液体的表面积有关,需要控制液体温度相同,液体蒸发的表面积不同,故选B、C两图进行比对。

(3)[3]实验中利用海绵被压后的厚度来判断液体蒸发的快慢,是将不易观察的蒸发快慢的现象转换为海绵被压后的厚度来进行观察,所以用了转换法。

(4)[4]在原实验的基础上用风扇对湿巾吹风,因为湿巾蒸发吸热,风扇对湿巾吹风,增加了湿巾表面的空气流速,加快水分蒸发,温度计温度下降,且下降的时间要比图2中的2分钟快一些,随着水分的迅速蒸发掉后,受空气温度的影响,温度计的示数又会上升,直到和周围温度示数相同时,不再上升,即与图2中最后温度相同,故ABD不符合题意,故C符合题意。

故选C。

24. 水银 自下而上 1 96 C 液化 升高

【详解】(1)[1]由于标准大气压下,水的沸点为100℃,所以测温物质的沸点应高于100℃,由表格可知,本次实验应选用测温物质为水银。

(2)[2]实验时要用酒精的外焰加热,温度计的玻璃泡要浸没于水中且不能碰到烧杯底,故在安装实验器材时,应按照自下而上的顺序进行,确保一次调试器材到位。

(3)[3]沸腾前,气泡中的水蒸气上升时,遇冷液化成水,所以气泡变小;沸腾时,水中的水蒸气不断汽化进入气泡,所以上升过程中逐渐变大;所以实验中,小明观察到水中气泡的情形如图1所示。

(4)[4]实验中,第4min时温度计示数如图丙所示,温度计分度值为1℃,此时水的温度是96℃。

(5)[5]本实验中,其他条件不变,仅将水的质量增加,则水的沸点不变,需要更多的加热时间,水才能沸腾,由丁图可知,c图线符合题意,故C正确,ABD错误。

故选C。

(6)[6]烧瓶内水沸腾时所产生的水蒸气通入试管A中,水蒸气在试管A中遇冷,由气态水蒸气液化成液态的水。

[7]由于水蒸气液化成液态的水需要放出热量,所以容器B内的冷水吸收热量,所以容器B内水的温度升高,故温度计示数升高。

25. 升华 熔化 凝华 放 二氧化碳 液化 凝固

【详解】(1)[1]图甲中,在水中加热,水的温度约为100℃,低于碘的熔点113.7℃,所以碘不会熔化;碘颗粒吸热会从固态直接变为气态,则该物态变化为升华。

[2]图乙中,酒精灯外焰温度约为800℃,高于碘的熔点,碘吸热可能熔化,也可能升华。

[3][4]当停止加热后,碘蒸气放热从气态直接变为固态,则物态变化为凝华。

(2)[5]干冰在热水中迅速由固态升华成为气态,形成气泡,同时吸收热量,所以水中气泡是二氧化碳气体。

[6]二氧化碳气体使水面上方空气温度降低,空气中的水蒸气遇冷液化形成雾。

[7]如果干冰比较多,干冰升华吸热,使水的温度低于凝固点,水会凝固成冰。

26. 升华 二氧化碳 吸热 水蒸气 凝华 吸收 熔化 甲

【详解】(1)[1][2]干冰是固态的二氧化碳,在试管中放入一些干冰,再将气球紧套在试管口,过一会气球会鼓起来,原因是干冰升华成二氧化碳。

(2)[3][4][5]放置一段时间后,试管底部外壁出现了白霜,这是由于干冰升华时需要吸收大量的热,使试管底部温度降低,从而导致空气中的水蒸气遇冷在外壁凝华成小冰晶。

(3)[6][7][8]图甲用“水浴法”加热,由表可知,水的沸点比碘的熔点低,碘在图甲所示装置中只能吸收热量升华成碘蒸气;图乙酒精灯加热,由于酒精灯温度高于碘的熔点和沸点,碘颗粒除了升华,还可能部分碘颗粒先熔化后汽化形成碘蒸气,故要观察碘升华的现象,应选择图甲。

27. 酒精灯及其火焰 碘粉 碘粉直接变成紫色的碘蒸气,然后又在棉线上看到碘的晶体 升华 凝华

【详解】(1)[1]酒精灯是用来加热锥形瓶,酒精灯的外焰温度比较高,组装器材时,通过调整铁圈的位置保证使用酒精灯的外焰来加热。

(2)[2]棉线上出现的雪是由碘粉形成的,所以碘粉是实验的观察对象。

(3)[3]碘粉受热,就会升华为气态的碘蒸气;碘蒸气上升受冷后就会凝华为固态的碘粉,凝结在棉线上,形成“雪”;所以可以看到的现象是碘粉直接变成紫色的碘蒸气,然后又在棉线上看到碘的晶体。

(4)[4][5]实验中,碘先由固态变为气态,是升华现象;再由气态变为固态,是凝华现象。

28. 升华 A 熔化 汽化 小丽 凝华 见解析

【详解】(1)[1]固态碘逐渐消失,紫色的碘蒸气出现,物质由固态直接变为气态的过程叫做升华。

[2]A.冷藏袋中的干冰消失是固态变气态的升华现象,故A符合题意;

B.水渍过一会儿就不见,是液态变气态的汽化现象,故B不符合题意;

故选A。

(2)[3][4][5]碘的熔点是113.5℃,酒精灯的外焰温度可以达到600℃以上,所以按照图乙的方法加热碘,达到碘的熔点以后,可能先熔化后汽化,小丽的实验用水浴法加热,在标准大气压下,碘的温度只能达到100℃,不会熔化,直接升华,所以小丽的方法更合理。

(3)[6]紫色的碘蒸气逐渐消失,出现固态的碘,这是碘蒸气凝华形成的。

[7]酒精蒸发会吸收热量,使碘锤的温度降低,里面的碘蒸气温度降低凝华成固态的碘附着在“碘锤”玻璃泡上方的内壁上。

29. 升华 吸 凝华 二氧化碳气体 小水珠

【详解】(1)[1][2][3]把干冰放入试管中,干冰马上吸热变成二氧化碳气体,由固态直接变成气态,此过程是升华现象;霜是水蒸气遇冷凝华而成的。

(2)[4][5]干冰放入水中马上吸热升华成二氧化碳气体,由固态变成气态,故水中的气泡主要是二氧化碳气体,杯口的白气是空气中的水蒸气遇冷液化而成的小水珠。

30. 晶体 晶体熔化时继续吸热,温度不变 92 水沸腾时继续吸热,温度不变 烧杯中的固态碘变成气态,后重新在烧瓶底部凝结成固体 见解析

【详解】(1)[1][2]根据表中数据可知,该物质有固定熔点,因此是晶体;该物质在熔化时虽然在吸热,但温度不变,因此可得出结论:晶体熔化时继续吸热,温度不变。

(2)[3][4]图乙中温度计的分度值为,因此示数为;由表中数据可知,水在沸腾时虽然在吸热,但温度不变,因此可得出结论:水沸腾时继续吸热,温度不变。

(3)[5][6]图2装置做“观察碘升华”的实验,烧杯中的固态碘会升华变成气态,后重新在烧瓶底部凝华成固体;改进实验方案为:将碘粒放入烧杯,将烧杯浸在正在加热的热水中,观察碘粒的状态变化。标准气压下水的最高温度为,不会达到碘的熔点,即碘粒不会熔化,若出现碘的蒸气,只能是由固态直接变成气态,即升华所致。

同课章节目录

- 科学之旅

- 第一章 机械运动

- 第1节 长度和时间的测量

- 第2节 运动的描述

- 第3节 运动的快慢

- 第4节 测量平均速度

- 第二章 声现象

- 第1节 声音的产生和传播

- 第2节 声音的特性

- 第3节 声的利用

- 第4节 噪声的危害和控制

- 第三章 物态变化

- 第1节 温度

- 第2节 熔化和凝固

- 第3节 汽化和液化

- 第4节 升华和凝华

- 第四章 光现象

- 第1节 光的直线传播

- 第2节 光的反射

- 第3节 平面镜成像

- 第4节 光的折射

- 第5节 光的色散

- 第五章 透镜及其应用

- 第1节 透镜

- 第2节 生活中的透镜

- 第3节 凸透镜成像的规律

- 第4节 眼睛和眼镜

- 第5节 显微镜和望远镜

- 第六章 质量和密度

- 第1节 质量

- 第2节 密度

- 第3节 测量物质的密度

- 第4节 密度与社会生活