山东省菏泽市2023-2024学年高二上学期期中考试语文试题(A)(含答案)

文档属性

| 名称 | 山东省菏泽市2023-2024学年高二上学期期中考试语文试题(A)(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 42.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-11-23 20:05:12 | ||

图片预览

文档简介

保密★启用前

菏泽市2023-2024学年高二上学期期中考试

语文试题(A)

2023.11

注意事项:

1.本试卷满分150分,考试时间150分钟。

2.答题前,考生务必将姓名、班级等个人信息填写在答题卡指定位置。

3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答。超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,19分)

阅读下面的文字,完成1~5题。

晚唐诗“格卑”之说起于宋人,如吴可《藏海诗话》云:“晚唐诗失之太巧,只务外华,而气弱格卑,流为词体耳。”此种议论,虽至清代,不绝如缕。郑谷作为晚唐诗风的代表诗人之一,当然也不免于讥刺。如《四库提要》说:“谷以鹧鸪诗得名,至有‘郑鹧鸪’之称。而其诗格调卑下,第七句相呼相唤字,尤重复。”不管是对晚唐诗还是对郑谷的批评,都集中到“格卑”这一问题上。那“格卑”何指?“格”有气格、体格、格调、风格、格律等义,“卑”有卑弱、卑俗、低卑等义。据周裕锴先生《宋代诗学通论》的研究,宋人所指的“格卑”更多是气格卑弱之意。所谓“气格”则是指气势和意境的组成,盛唐诗或高远,或高昂,或振起,而晚唐诗则多衰飒,多低靡或轻浅。宋人訾议晚唐诗,实在于宋代文人多有奋发之志,且敢于有为,与盛唐人略有相似处。

然则“格卑”之诗价值何在?可学乎?晚唐诗虽由于时代原因,未能高拔,但其在艺术上的探索之功不可埋没。宋代批评虽然较多,但其实从宋初到宋末,晚唐诗始终是宋人学习的重要门径,例如宋代大诗人黄庭坚、王安石、陆游、杨万里等莫不从晚唐诗中找到作诗之灵泉。晚唐诗对于宋词影响尤大,像晏几道、贺铸、周邦彦、吴文英等人,都是袭用晚唐诗语的大家。

郑谷的诗在后代讥其“格卑”者不少,而袭用或者变化其神其貌者也不少。郑谷诗“格卑”其义有三:一浅切通俗,二喜用对句,三喜用复字。郑诗浅切从白居易而来,然而与白又有不同。白诗之浅在于平易,而郑诗之浅则在于清浅。例如《莲叶》:“移舟水溅差差绿,倚槛风摇柄柄香。多谢浣溪人不折,雨中留得盖鸳鸯。”浅切中有情致,有思理,已开宋人先河,这样的诗在郑谷集中并非少数。再者,郑谷诗也不尽浅切,写得悲感沧桑者亦复不少。如《摇落》:“夜来摇落悲,桑枣半空枝。故国无消息,流年有乱离。霜秦闻雁早,烟渭认帆迟。日暮寒鼙急,边军在雍岐。”写出了战乱时的流离悲怆,颇有老杜遗意,如认为是衰飒,怕有不妥。郑诗喜用对句从许浑而来。宋人批评许浑的对句主要在于它的俗、滥、平,郑谷诗中对句也不乏拙劣者,但高明者亦有之。如《中年》:“漠漠秦云淡淡天,新年景象入中年。情多最恨花无语,愁破方知酒有权。苔色满墙寻故第,雨声一夜忆春田。衰迟自喜添诗学,更把前题改数联。”中间两联对仗极工,而全诗意脉一气而下,非为工而求工者。郑谷诗喜用复字,《四库提要》即已讥之,然以愚见揣之,郑谷复字诗之工拙优劣在五五之间,且复字诗之佳作更令人惊佩。如其七律《自遣》:“强事宦途何足谓,入微章句更难论。谁知野性真天性,不扣权门扣道门。窥砚晚莺临砌树,迸阶春笋隔篱根。朝回何处消长日,紫阁峰南有旧村。”颔联两句均用复字,“野性”和“天性”,“权门”和“道门”,“不扣”和“扣”三组词之间意义不同,但前句正反相对,意义却顺势衔接,后句也是正反相对,意义却依然针锋相对。对全诗而言,不仅在视觉上,而且在情感上造成了巨大的审美效果。

郑谷诗之浅切者宋代杨万里最得其神。杨万里诗,生机、理趣并重,在南宋独树一帜,然实有郑谷风味,变而化之,乃成大家。如流播人口的《小池》:“泉眼无声惜细流,树阴照水爱晴柔。小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头。”与前述郑谷《莲叶》诗比较,书写自然生理,同样机杼。诗中用复字虽杜甫已开先声,但郑谷复字用得更多,当对宋诗宋词均有影响。如黄庭坚《自巴陵略平江临湘入通城》云:“山行十日雨沾衣,幕阜峰前对落晖。野水自添田水满,晴鸠却唤雨鸠归。灵源大士人天眼,双塔老师诸佛机。白发苍颜重到此,问君还是昔人非?”颔联两句均用复字,钱锺书先生以为源自杜诗“即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳”,虽亦可通,然细究复字词组关系,应更似郑谷。缘杜诗“巴峡”“巫峡”“襄阳”“洛阳”诸词仅表明空间的流动,结构是一种并列和顺承的关系,而山谷诗中“野水”“田水”“晴鸠”“雨鸠”诸词却是正反对举关系,与郑谷诗恰同。至于在宋词中,复字用句更多,如欧阳修《踏莎行》“离愁渐远渐无穷,迢迢不断如春水”“平芜尽处是春山,行人更在春山外”等词句,也可能是受了郑谷影响。晚唐不仅郑谷喜用复字,之前之后均不乏其人。然则晚唐诗人何以好用复字?以郑谷诗而言,其诗中复字使用不外乎表现三种关系:时间的流动关系、空间的变化关系、事理的正反关系。郑诗表现时间流动关系的诗句如“后车宁见前车覆,今日难忘昨日忧”,表现空间变化关系如“数声风笛离亭晚,君向潇湘我向秦”,表现事理正反关系的如“重阳过后频来此,甚觉多情胜薄情”“谁知野性真天性,不扣权门扣道门”等,都在这些变动的关系中展现了晚唐时代政局飘摇动荡、人民流离失所中文人出处进退间的艰难选择和对时代认识的彷徨失据。

郑谷诗虽有气格卑弱的一面,然其浅切通俗的诗风与好用复字的修辞手法,却对宋代及以后的诗人产生了深远影响。这其实提醒我们在认识古代诗歌批评与创作的关系上,要注意后人对前人接受与继承当中的悖反现象,即一方面以偏概全地否定前代诗人,另一方面却自觉或不自觉地吸收前人创作的特点。

(摘编自傅宇斌《晚唐诗“格卑”说平议》)

1.下列对原文相关内容的理解和分析,不正确的一项是(3分)( )

A.晚唐诗在气势和意境上大多表现出衰飒、低靡或清浅的特点,总体气格卑弱,受人讥刺。

B.晚唐诗虽然“格卑”,但其在艺术上的探索仍然对宋诗尤其是宋词产生了比较大的影响。

C.郑谷的《摇落》一诗受到杜甫诗歌的影响,摆脱了衰飒之气,写出了战乱时的流离悲怆。

D.透过郑谷诗中所用的复字,可以感知到诗人在当时的艰难选择和对时代认识的彷徨失据。

2.根据原文内容,下列说法正确的一项是(3分)( )

A.宋代文人如果没有奋发之志,不敢有为,就不会訾议晚唐诗而提出晚唐诗“格卑”说。

B.宋代词人要想创作出优秀的词作,就要从晚唐诗中寻找作词的灵泉并且袭用晚唐诗语。

C.由许浑对郑谷喜用对句的影响可知,许浑用对句虽遭宋人批评,但也可能有高明者。

D.郑谷的诗对宋代及以后的诗人产生深远影响,主要是因为他的诗浅切通俗且好用复字。

3.下列对原文相关内容的分析和评价,不正确的一项是(3分)( )

A.作者引述周裕锴先生对“格卑”含意的阐述,间接表明自己对“格卑”概念理解的认识。

B.钱锺书认为,从复字词组关系上看善用正反对举的郑谷诗要优于表并列与顺承的杜甫诗。

C.“也可能是受了郑谷影响”一句用不是很肯定的语气,表现作者慎重、谨严的治学态度。

D.文章写晚唐诗特别是郑谷诗对宋人的影响,提醒人们注意诗歌接受与继承中的悖反现象。

4.文中两次提及郑谷的《莲叶》诗,请分别简析其作用。(4分)

5.“格调卑下,第七句相呼相唤字,尤重复”是《四库提要》对郑谷《鹧鸪》诗的评价,请运用文中的有关知识,结合诗歌内容,写出批驳这一观点的要点。(6分)

鹧鸪

郑谷

暖戏烟芜锦翼齐,品流应得近山鸡。

雨昏青草湖边过,花落黄陵庙里啼。

游子乍闻征袖湿,佳人才唱翠眉低。

相呼相应湘江阔,苦竹丛深日向西。

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,16分)

阅读下面的文字,完成6~9题。

上元灯彩图(节选)

宋方金

明朝光景。某年,正月十五,上元灯彩之夜,南京夫子庙生出一桩怪事。往年此夜,男女老少,摩肩接踵,欢声笑语,赏灯彩,看烟花,吃梅花糕,游秦淮河,见心上人,岁岁年年无不同。今年却添一节目,全城皆在打赌。所赌者何?赌孟俊郎能否准时赴与张元伯的上元灯彩之约。

此约,正是一年前上元夜所定。那夜,孟俊郎辞南京回乡,跟张元伯约定:一年之后,正月十五,孟俊郎来会张元伯。此约本只张元伯、孟俊郎二人知晓。张元伯口风紧,未对人言;孟俊郎口风松,又兼对此约甚是看重,所经之处,无不对人言,是以此约渐渐从外地传至南京。一传十,十传百,百传万。后陆续有人问张元伯:“你跟孟俊郎约定上元节那天见,是真是假?”

看官莫怪当时世人有此一问。人与人约,虽不罕见,然彼时,舟车不便,音信难通,若非三街五巷之内,至大一城之中,所约只能大概,难定某日某时。孟俊郎家乡乃南直隶徽州府休宁县,离京城千里迢迢,隔山,隔河,隔风雪雷电,隔荒野与幽径,隔猛兽与匪患,若定大概日子,当不离谱,但若说正月十五此日此夜,难度可想而知。若孟俊郎提前抵达京城,此约自然已了,然到该年正月十五当天,孟俊郎身影、口信皆无。好事者开始纷定赌约。

此日一早,张元伯即在夫子庙街口徘徊迎接。到黄昏,月上柳梢头,花市灯如昼,次第有烟花明灭于半空,孟俊郎依然不见踪影,敢赌孟俊郎来的人愈发稀少,此约已成笑谈。张元伯却不顾闲言碎语,兀自等待。距张元伯不远处,是秦淮河畔的座座青楼,与夫子庙仅一箭之隔,此刻亦是簇簇花灯,重重锦绣,叠叠玲珑。有歌伎在如慕如诉的洞箫声中吟唱一支久远的歌谣,只有四句,不断反复,歌声缥缈优美,亦带一丝忧郁:

火树银花合,星桥铁锁开。芳心随梦去,明月逐人来……

此时明月滑入半空,流光飞舞,与人间灯彩交相辉映;夫子庙大街,已望如星衢。那车水马龙并游人仕女,皆汇往此处。一群在夫子庙谋生的手艺人和贩夫走卒走过张元伯,他们有说书的、变戏法的、搞杂耍的,还有卖糖球的、卖灯笼的、卖汤圆的、卖烟花的。这群人长年混迹夫子庙,虽跟张元伯很熟络,然若是往年也不会有闲暇与他言语,今年张元伯却是上元灯彩之约的当事人,便不免叙上几句。

说书的先生姓柳,人称柳铁嘴。柳铁嘴手中摇板,嘴中有词:

种树莫种垂杨枝,结交莫结轻薄儿。杨枝不耐秋风吹,轻薄易结还易离一-

看见张元伯,停住问道:“元伯,孟俊郎未到?”张元伯:“柳先生好。俊郎尚未到。”

柳铁嘴:“若他来赴约,是个故事,以后我要给你们俩编一段儿;若他不来,是个事故,以后我也要编派他孟俊郎一段儿。”

说罢,又摇板张嘴,接上刚才的评书:

君不见,昨日书来两相忆,今日相逢不相识。不如杨枝犹可久,一度春风一回首……

柳铁嘴走进街中的“口心居”茶坊说书去了。变戏法的这位一摇三晃着走来,此人名曰许百变,精瘦,衣裳却肥肥宽宽,浑身上下口袋繁多。他虽只二十余岁,却颇受欢迎,身边簇拥着卖糖球的卖汤圆的卖灯笼的等靠走街串巷做生意的小贩,只因跟在他身边,总能多卖出一点:还有一群半大小孩,前呼后拥,眼睛不眨地盯着他,希望他随时变出一点或变没一点什么。许百变率领众人走到张元伯身边,开始今晚的戏法:“大伙儿都看见啦,张元伯还在死等孟俊郎——”

张元伯慌不迭拦住许百变的话头:“不出十五还是年,不宜曰死,不宜曰死啊。”

许百变:“不是死等,那这话该怎么说呢,痴等?痴痴地等?”

旁边有人起哄:“傻!傻傻地等!”

张元伯正色道:“不妥。若定要形容,迎候一词更合此情此景。”

许百变击掌道:“好!咱们就依张元伯所说,是迎候。今天他从日出到月升,依然在迎候孟俊郎。那你们说,孟俊郎会不会爽约?”

众人七嘴八舌,各抒已见,十之八九的答案却都是孟俊郎定会爽约。卖糖球的是个十二三岁的小姑娘,倒是脆生生道:“我觉得孟俊郎会来。”

许百变:“糖球妹妹,何以见得?”

糖球妹妹:“孟俊郎他买我糖球,每次都多给一文。”又追加一句,“别小看一文钱,一文钱难倒英雄好汉!”

众人发出一片笑声。

这时两个夫子庙街坊,皆为三十岁左右的女子,各提一盏灯泼泼辣辣嬉笑着走来,看见张元伯眼前一亮,上前搭讪拉扯,欲让张元伯陪着观灯。因夫子庙每年上元节的灯彩许多都是张元伯画的,顺带也出了不少字谜。

俩女街坊说得理直气壮:“张元伯,跟我们观灯去。给我们讲解讲解,破破字谜,解个闷儿。反正你闲着也是闲着。”

张元伯:“抱歉。我并不闲,我在等人。”

俩女街坊又不耐烦道:“知道知道知道。全城人都知道你在等孟俊郎。结果呢?你这不都溜溜儿等了一天了嘛!”

张元伯:“未到夜中,还算今日。”

一女街坊撇嘴道:“张元伯,做人不能死心眼……”

张元伯又慌不迭拦住:“良宵佳节,不宜曰死,不宜曰死啊。”

另一女街坊道:“好好好,不说死不说死,那你也得活泛一点儿啊。孟俊郎的话你也敢信?走走走,别等了,看灯去。”

说话间两人拉扯起张元伯,把张元伯拉成了一个不倒翁。

(有删改)

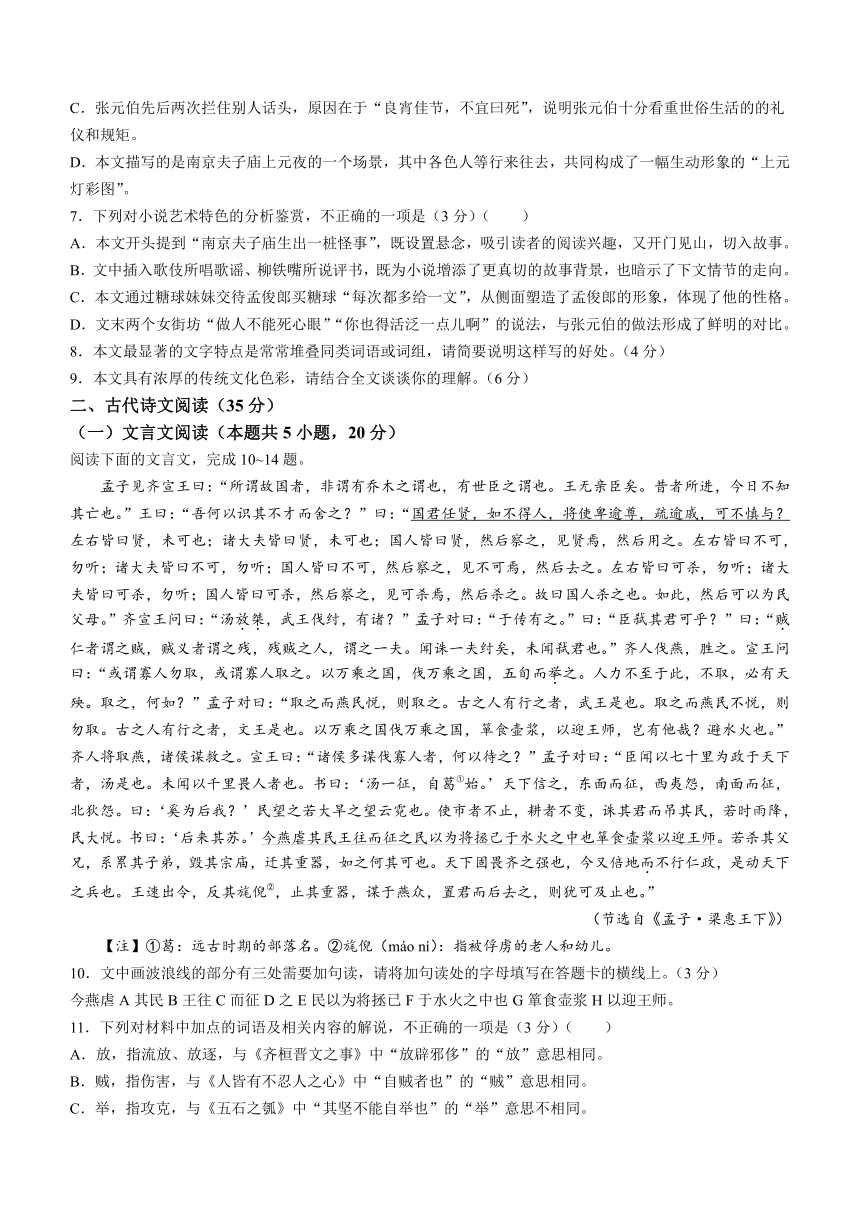

6.下列对小说相关内容的理解,不正确的一项是(3分)( )

A.南京全城皆知孟俊郎与张元伯的上元灯彩之约,是因为孟俊郎本人放出了消息,有借此提醒自己务必准时赴约之意。

B.许百变在众人面前对张元伯“死等孟俊郎”事进行调侃,并把这作为“今晚的戏法”,可见他对张元伯充满了恶意。

C.张元伯先后两次拦住别人话头,原因在于“良宵佳节,不宜曰死”,说明张元伯十分看重世俗生活的的礼仪和规矩。

D.本文描写的是南京夫子庙上元夜的一个场景,其中各色人等行来往去,共同构成了一幅生动形象的“上元灯彩图”。

7.下列对小说艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)( )

A.本文开头提到“南京夫子庙生出一桩怪事”,既设置悬念,吸引读者的阅读兴趣,又开门见山,切入故事。

B.文中插入歌伎所唱歌谣、柳铁嘴所说评书,既为小说增添了更真切的故事背景,也暗示了下文情节的走向。

C.本文通过糖球妹妹交待孟俊郎买糖球“每次都多给一文”,从侧面塑造了孟俊郎的形象,体现了他的性格。

D.文末两个女街坊“做人不能死心眼”“你也得活泛一点儿啊”的说法,与张元伯的做法形成了鲜明的对比。

8.本文最显著的文字特点是常常堆叠同类词语或词组,请简要说明这样写的好处。(4分)

9.本文具有浓厚的传统文化色彩,请结合全文谈谈你的理解。(6分)

二、古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)

阅读下面的文言文,完成10~14题。

孟子见齐宣王曰:“所谓故国者,非谓有乔木之谓也,有世臣之谓也。王无亲臣矣。昔者所进,今日不知其亡也。”王曰:“吾何以识其不才而舍之?”曰:“国君任贤,如不得人,将使卑逾尊,疏逾戚,可不慎与?左右皆曰贤,未可也;诸大夫皆曰贤,未可也;国人皆曰贤,然后察之,见贤焉,然后用之。左右皆曰不可,勿听;诸大夫皆曰不可,勿听;国人皆曰不可,然后察之,见不可焉,然后去之。左右皆曰可杀,勿听;诸大夫皆曰可杀,勿听;国人皆曰可杀,然后察之,见可杀焉,然后杀之。故曰国人杀之也。如此,然后可以为民父母。”齐宣王问曰:“汤放桀,武王伐纣,有诸?”孟子对曰:“于传有之。”曰:“臣弑其君可乎?”曰:“贼仁者谓之贼,贼义者谓之残,残贼之人,谓之一夫。闻诛一夫纣矣,未闻弑君也。”齐人伐燕,胜之。宣王问曰:“或谓寡人勿取,或谓寡人取之。以万乘之国,伐万乘之国,五旬而举之。人力不至于此,不取,必有天殃。取之,何如?”孟子对曰:“取之而燕民悦,则取之。古之人有行之者,武王是也。取之而燕民不悦,则勿取。古之人有行之者,文王是也。以万乘之国伐万乘之国,箪食壶浆,以迎王师,岂有他哉?避水火也。”齐人将取燕,诸侯谋救之。宣王曰:“诸侯多谋伐寡人者,何以待之?”孟子对曰:“臣闻以七十里为政于天下者,汤是也。未闻以千里畏人者也。书曰:‘汤一征,自葛①始。’天下信之,东面而征,西夷怨,南面而征,北狄怨。曰:‘奚为后我?’民望之若大旱之望云霓也。使市者不止,耕者不变,诛其君而吊其民,若时雨降,民大悦。书曰:‘后来其苏。’今燕虐其民王往而征之民以为将拯己于水火之中也箪食壶浆以迎王师。若杀其父兄,系累其子弟,毁其宗庙,迁其重器,如之何其可也。天下固畏齐之强也,今又倍地而不行仁政,是动天下之兵也。王速出令,反其旄倪②,止其重器,谋于燕众,置君而后去之,则犹可及止也。”

(节选自《孟子·梁惠王下》)

【注】①葛:远古时期的部落名。②旄倪(máo ní):指被俘虏的老人和幼儿。

10.文中画波浪线的部分有三处需要加句读,请将加句读处的字母填写在答题卡的横线上。(3分)

今燕虐A其民B王往C而征D之E民以为将拯已F于水火之中也G箪食壶浆H以迎王师。

11.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.放,指流放、放逐,与《齐桓晋文之事》中“放辟邪侈”的“放”意思相同。

B.贼,指伤害,与《人皆有不忍人之心》中“自贼者也”的“贼”意思相同。

C.举,指攻克,与《五石之瓠》中“其坚不能自举也”的“举”意思不相同。

D.而,表示转折关系,与《论语》中“敏于事而慎于言”的“而”用法不同。

12.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是(3分)( )

A.孟子认为故国要有世代与国家休戚与共的臣子,现在齐宣王没有亲信的臣子且过去任用的人也都离开国家了。

B.孟子认为商纣败坏仁德、败坏信义是个暴君,武王讨伐商纣不是臣子弑君,只是大臣杀了一个暴君罢了。

C.齐宣王想吞并燕国的土地,孟子认为要看燕国的百姓是否愿意,如果燕国百姓不高兴兼并,那就不要兼并。

D.《尚书》记载,商汤最先征伐葛的时候,天下的人都信任商汤,但后来却因不公平造成了怨声载道的局面。

13.把下面的文言语句翻译成现代汉语。(8分)

(1)国君任贤,如不得人,将使卑逾尊,疏逾戚,可不慎与?(4分)

(2)故圣人以治天下为事者,恶得不禁恶而劝爱?(《兼爱》)(4分)

14.“如此,然后可以为民父母”句中的“此”指代什么?请结合文本,用自己的话说明。

(3分)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首唐诗,完成15~16题。

送人赴安西[注]

岑参

上马带吴钩,翩翩度陇头。

小来思报国,不是爱封侯。

万里乡为梦,三边月作愁。

早须清黠虏,无事莫经秋。

【注】此诗是岑参第二次前往北疆之前在长安写作的送行篇章。

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的是(3分)( )

A.诗歌首句写友人上马登程情境,“吴钩”以点带面点明安西之行的性质。

B.诗人目送友人度过了陇头要道,“翩翩”写出友人奔赴边关的昂扬气度。

C.与首联侧重写友人外在不同,颔联转写友人内心,直接揭示其思想境界。

D.颈联是诗人对友人在边关生活的设想,写友人在万里边关望月怀乡之苦。

16.本诗尾联意蕴丰富,请简要分析。(6分)

(三)名篇名句默写(本题共1小题,6分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。(6分)

(1)《论语》中的“__________,__________”,以因果关系强调了读书人应当胸怀宽广博大,意志刚强坚韧,因为只有这样,才能承担起传布“仁”的重任。

(2)《将进酒》中,李白以曹植自喻,“__________,__________”。表面上是在说纵酒狂欢,实际上表达了遭人排挤、有志难展的愤懑之情。

(3)苏轼《江城子》一词中的“__________,__________”两句,表现词人梦里归乡,与妻子相见时“执手相看泪眼,竟无语凝噎”的情形。

三、语言文字运用(20分)

(一)语言文字运用Ⅰ(本题共3小题,11分)

阅读下面的文字,完成18~20题。

如果说旅行能让游客浏览各种美丽的风景,那么读书就能让我们遇见各种有趣的灵魂,探寻更深更远的存在。读一本好书,不亚于跟智者来一场酣畅淋漓的对话,有人滔滔不绝地说,有人聚精会神地听。在历史的跌宕起伏里,感受斗转星移的变与不变; ① ; ② 。透过薄薄的纸张、激扬的文字,阅读使我们思接千载、心游万仞,与先贤畅谈、和自我对话,构筑起一个日渐丰满的精神世界。

长远来看,读书的价值不仅体现在连通过去、观照现在,还在于能够发现和创造未来。一个知识更新和认知迭代交织的时代,每时每刻都需要学习,每个人都面临着发展和刷新自己的挑战。从某种意义上说,阅读正是这样一种成长方式。不断探索,我们才能在认识世界和改造世界的过程中拥抱更多可能性。

18.下列句子中的“让”与文中加点的“让”,意义和用法相同的一项是(3分)( )

A.王老师的一番话让我明白了许多道理。

B.让我们永远铭记这些平凡而伟大的名字:江学庆、刘智明……

C.她们那让草原的太阳晒得黝黑的脸蛋,泛透出健美的红光。

D.他认真得很,自己有理的事,连一句话也不让。

19.请在横线处仿照上句补写两组恰当的句子,要求内容正确贴切,语意完整连贯。(4分)

20.文中画波浪线的部分有语病,请进行修改,使语言表达准确流畅。可增删少量词语,但不得改变原意。(4分)

(二)语言文字运用Ⅱ(本题共2小题,9分)

阅读下面的文字,完成21~22题。

体育让对手变成伙伴,与彼此共同进步。在杭州亚运会女子跳水10米台的比赛中,全红婵和陈芋汐展开了对金牌的争夺。历经五轮的角逐,最终(A),全红婵在最后一个动作上拿到了3个9.5分和4个10分,超越陈芋汐(B)。而在三天前,两人还作为搭档毫无悬念的拿下了女双10米跳台的金牌。她们私下里的关系非常友好,在彼此之间高水平的竞争中,两人都得到了长足的进步。在赛场上“针锋相对”, ① ,竞技从来都不是友谊的绊脚石,良性的竞争不仅仅是体育精神最好的诠释,更是友谊绝佳的桥梁。

体育让爱跨越国界, ② 。在女子游泳50米蝶泳比赛中,张雨霏用25秒10的成绩,在刷新亚运会纪录的同时,拿下了属于她的第六枚亚运会金牌。赛后张雨霏与日本选手池江璃花子相拥而泣。上届亚运会,池江璃花子也获得六枚金牌,在她和张雨霏的对抗中,除了200米蝶泳张雨霏获胜,其他项目的胜利者都是池江璃花子。2019年,池江璃花子被诊断出患有白血病,经过与病魔的对抗,她又一次站上赛场,赢得了包括张雨霏在内的对手的尊重。(C),已经退役的体操冠军邓琳琳,也找到了乌兹别克斯坦48岁的体操运动员丘索维金娜索要了一份签名。邓琳琳说,“丘妈”是她最喜欢的运动员。在杭州亚运会这场体育盛会中,凡是真诚必有回响。不同国家的运动员通过亚运会, ③ ,而体育正是这份友谊最牢固的纽带。

21.请在文中括号处填写恰当的成语。(3分)

22.请在文中画横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过10个字。(6分)

四、写作(60分)

23.阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

本试卷语言文字运用Ⅱ中全红婵和陈芋汐既是对手又是伙伴,彼此竞争、共同进步,令人深思。在学习、生活中,你认为好的对手与好的伙伴哪一个更重要?请写一篇文章,体现你的认识与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

菏泽市2023-2024学年高二上学期期中考试

语文试题(A)参考答案

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,19分)

1.(3分)C(“受到杜甫诗歌的影响”错)

2.(3分)C(A“就不会訾议晚唐诗而提出晚唐诗‘格卑’说”错;B“就要从晚唐诗中寻找作词的灵泉并且袭用晚唐诗语”错;D“主要是因为他的诗浅切通俗且好用复字”错)

3.(3分)B(“郑谷诗要优于表并列与顺承的杜甫诗”错)

4.①第一次以《莲叶》诗为例证,说明郑谷诗清浅的特点;②第二次以《莲叶》诗与杨万里的《小池》作比较,说明郑谷对杨万里创作的影响。(4分。每点2分,意思对即可)

5.①此诗并不浅切,以鹧鸪啼声哀怨凄切抒写游子乡愁旅思,深有寄寓;②中间两联对仗工稳,鹧鸪声和游子情完全交融,非为工而求工者。③第七句中“相呼相应”用复字写鹧鸪此起彼伏的叫声,渲染沉重羁旅乡愁,不是重复滥用。(6分。每点2分,意思对即可)

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,16分)

6.(3分)B(“他对张元伯充满了恶意”错)

7.(3分)B(“暗示了下文情节的走向”错)

8.①形成一种繁复恣肆的修辞效果,增强了文章的节奏感;②强调表达的内容,突出了南京物阜民安的世俗生活气象。(4分。每点2分,意思对即可)

9.①融入传统话本艺术。如文中“明朝光景”“看官”等词汇的运用都是这一视角的体现;②用大量笔墨营造传统节日氛围。传统节日上元灯彩节,并且涉及明朝传统市井生活的种种俚俗细节,如南京夫子庙的夜景、各色市井人物的出场;③突出传统文化中的信诺传统。人应当一诺千金,这主要是通过张元伯迎候孟俊郎的情节来体现的。(6分。每点2分,其他答案言之成理可酌情给分)

二、古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)

10.(3分)BEG(可标点为:今燕虐其民,王往而征之,民以为将拯己于水火之中也,箪食壶浆以迎王师。)

11.(3分)A(“意思相同”错)

12.(3分)D(“造成了怨声载道的局面”错)

13.(1)国君任用贤才,如果得不到合适的人才,将会使地位低的超过地位高的,关系远的超过关系近的,(对此)能不慎重吗?(4分。“任”“逾”“戚”“慎”各1分)

(2)所以把治理天下作为(自己的)事务的圣人,怎么能不禁绝仇恨而鼓励亲爱呢?(4分。定语后置句式和“故”“恶得”“劝”各1分)

14.①听国人意见(兼听);②细加考察。(3分。答出1点,给1分;答出2点,给3分;意思对即可)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

15.(3分)B(“目送友人度过”错)

16.①应该早日消灭那些胡族侵略者,不要将战事一拖经年;②尾联是对友人的祝愿,上句愿友人建功,下句愿友人早归;③既写出国事为重的大义,又表现双方深厚的私人情谊。(6分。每点2分,意思对即可)

(三)名篇名句默写(本题共1小题,6分)

17.(1)士不可以不弘毅 任重而道远

(2)陈王昔时宴平乐 斗酒十千恣欢谑

(3)相顾无言 惟有泪千行

(6分。每空1分,错字、别字、书写不规范不得分)

三、语言文字运用(20分)

(一)语言文字运用I(本题共3小题,11分)

18.(3分)A(文中加点的“让”意为“使、使得”;A项意为“使”,与原文相同;B项“让”字表示祈使;C项意为“被”;D项意为“避让”)

19.在科学的归纳推演中,发现世界运转的知与未知;在文学的悲欢离合间,体味百态人生的是与不是。(4分。每句2分)

20.在一个知识更新和认知迭代交织的时代,每时每刻都需要学习,每个人都面临着刷新和发展自己的挑战。(4分。两处语病,介词缺失和语序不当。改对一处给2分)

(二)语言文字运用II(本题共2小题,9分)

21.A尘埃落定B独占鳌头C无独有偶(3分。每处1分)

22.①在赛场下共同提升 ②与彼此紧紧相拥 ③建立了深厚的友谊(6分。每处2分,其他答案言之成理,可酌情给分)

四、写作(60分)

23.请参照2023年山东高考作文评分标准评阅,建议以44分为基准分。

附:参考译文

孟子谒见齐宣王,说:“所谓故国,不是说国中要有高大的树木,而是说要有世代(与国家休戚与共)的臣子。现在大王没有亲信的臣子了。过去任用的人,现在不知到哪里去了。”宣王说:“我用什么方法才能识别哪些人没有才干而罢免他们呢?”孟子说:“国君任用人才,如果得不到合适的人选,将会使地位低的超过地位高的,关系远的超过关系近的,(对此)能不慎重吗?左右侍臣都说好,不行;大夫们都说好,也不行;全国的人都说好,这才去考察他,见他确实是好,这才任用他。左右侍臣都说不行,不要听信;大夫们都说不行,也不要听信;全国的人都说不行,这才考察他,见他确实不行,这才罢免他。左右侍臣都说可杀,不要听信;大夫们都说可杀,也不要听信;全国的人都说可杀,这才考察他,见他确实可杀,这才杀掉他。所以说,是全国的人杀掉他的。像这样,才可以算是百姓姓的父母。”齐宣王问道:“商汤流放夏桀,武王讨伐商纣,有这些事吗?”孟子回答道:“文献上有这样的记载。”宣王问:“臣子杀他的君主,可以吗?”孟子说:“败坏仁德的人叫贼,败坏信义的人叫残,残和贼这样的人叫暴君。我只听说杀了暴君纣罢了,没听说臣杀君啊”。齐国攻打燕园,战胜了燕国。齐宣王问道:“有人劝我不要兼并燕国,有人劝我兼并燕国。以一个拥有万辆兵车的国家去攻打另一个拥有万辆兵车的国家,五十天就攻克了它,光凭人力是做不到的。不兼并它,必定会有上天降下的灾祸。兼并它,怎么样?”孟子回答说:“兼并了,燕国人民高兴,那就兼并它。古代有这么做的人,武王就是。兼并了,燕国人民不高兴,那就不要兼并。古代也有这么做过的人,文王就是。以拥有万辆兵车的国家去攻打另一个拥有万辆兵车的国家,百姓用箪装着饭食、用壶盛着浆汤来迎接大王的军队,难道有别的原因吗?只是想摆脱水深火热的处境罢了。”齐国人要兼并燕国,别的诸侯国谋划援救它。宣王说:“很多诸侯谋划来讨伐我,(我)用什么方法对付他们呢?”孟子回答道:“我听说过凭方圆七十里的地方就治理了天下的人,商汤就是这样。没有听说凭着方圆千里的土地还怕别人的。《尚书》上说:‘商汤的征伐,从葛开始。’这时,天下的人都信任商汤,他向东征伐,西边的少数民族就埋怨,向南征伐,北边的少数民族就埋怨,(他们埋怨)说:‘为什么(不先征伐我们这里,而要)后征伐我们(这里)呢?’人民盼望他,如同大旱时节盼望云彩一样。(汤的军队每到一地,)让经商的照常做买卖,种田的照常干农活,杀了那里的暴君,慰问那里的百姓,像是及时雨从天而降,百姓非常高兴。《尚书》上又说:‘君王来了,我们就得到新生。’现在,燕王虐待他的百姓,大王去征伐它,百姓都以为会把他们从水深火热中拯救出来,(所以)用箪装着饭食、用壶盛着浆汤来迎接大王的军队。如果您杀戮他们的父兄,囚禁他们的子弟,毁坏他们的宗庙,搬走他们国家的宝器,像这样怎么行呢?天下本来就畏忌齐国的强大,现在齐国扩大了一倍的土地却不施行仁政,这就使得天下的诸侯要出兵攻打您了。大王赶快发布命令,把被俘的老人孩子遣送回去,停止搬运燕国的宝器,同燕国百姓商量,选立一个新国君,然后撤离燕国。那么还来得及阻止(各国动兵)。”

菏泽市2023-2024学年高二上学期期中考试

语文试题(A)

2023.11

注意事项:

1.本试卷满分150分,考试时间150分钟。

2.答题前,考生务必将姓名、班级等个人信息填写在答题卡指定位置。

3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答。超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,19分)

阅读下面的文字,完成1~5题。

晚唐诗“格卑”之说起于宋人,如吴可《藏海诗话》云:“晚唐诗失之太巧,只务外华,而气弱格卑,流为词体耳。”此种议论,虽至清代,不绝如缕。郑谷作为晚唐诗风的代表诗人之一,当然也不免于讥刺。如《四库提要》说:“谷以鹧鸪诗得名,至有‘郑鹧鸪’之称。而其诗格调卑下,第七句相呼相唤字,尤重复。”不管是对晚唐诗还是对郑谷的批评,都集中到“格卑”这一问题上。那“格卑”何指?“格”有气格、体格、格调、风格、格律等义,“卑”有卑弱、卑俗、低卑等义。据周裕锴先生《宋代诗学通论》的研究,宋人所指的“格卑”更多是气格卑弱之意。所谓“气格”则是指气势和意境的组成,盛唐诗或高远,或高昂,或振起,而晚唐诗则多衰飒,多低靡或轻浅。宋人訾议晚唐诗,实在于宋代文人多有奋发之志,且敢于有为,与盛唐人略有相似处。

然则“格卑”之诗价值何在?可学乎?晚唐诗虽由于时代原因,未能高拔,但其在艺术上的探索之功不可埋没。宋代批评虽然较多,但其实从宋初到宋末,晚唐诗始终是宋人学习的重要门径,例如宋代大诗人黄庭坚、王安石、陆游、杨万里等莫不从晚唐诗中找到作诗之灵泉。晚唐诗对于宋词影响尤大,像晏几道、贺铸、周邦彦、吴文英等人,都是袭用晚唐诗语的大家。

郑谷的诗在后代讥其“格卑”者不少,而袭用或者变化其神其貌者也不少。郑谷诗“格卑”其义有三:一浅切通俗,二喜用对句,三喜用复字。郑诗浅切从白居易而来,然而与白又有不同。白诗之浅在于平易,而郑诗之浅则在于清浅。例如《莲叶》:“移舟水溅差差绿,倚槛风摇柄柄香。多谢浣溪人不折,雨中留得盖鸳鸯。”浅切中有情致,有思理,已开宋人先河,这样的诗在郑谷集中并非少数。再者,郑谷诗也不尽浅切,写得悲感沧桑者亦复不少。如《摇落》:“夜来摇落悲,桑枣半空枝。故国无消息,流年有乱离。霜秦闻雁早,烟渭认帆迟。日暮寒鼙急,边军在雍岐。”写出了战乱时的流离悲怆,颇有老杜遗意,如认为是衰飒,怕有不妥。郑诗喜用对句从许浑而来。宋人批评许浑的对句主要在于它的俗、滥、平,郑谷诗中对句也不乏拙劣者,但高明者亦有之。如《中年》:“漠漠秦云淡淡天,新年景象入中年。情多最恨花无语,愁破方知酒有权。苔色满墙寻故第,雨声一夜忆春田。衰迟自喜添诗学,更把前题改数联。”中间两联对仗极工,而全诗意脉一气而下,非为工而求工者。郑谷诗喜用复字,《四库提要》即已讥之,然以愚见揣之,郑谷复字诗之工拙优劣在五五之间,且复字诗之佳作更令人惊佩。如其七律《自遣》:“强事宦途何足谓,入微章句更难论。谁知野性真天性,不扣权门扣道门。窥砚晚莺临砌树,迸阶春笋隔篱根。朝回何处消长日,紫阁峰南有旧村。”颔联两句均用复字,“野性”和“天性”,“权门”和“道门”,“不扣”和“扣”三组词之间意义不同,但前句正反相对,意义却顺势衔接,后句也是正反相对,意义却依然针锋相对。对全诗而言,不仅在视觉上,而且在情感上造成了巨大的审美效果。

郑谷诗之浅切者宋代杨万里最得其神。杨万里诗,生机、理趣并重,在南宋独树一帜,然实有郑谷风味,变而化之,乃成大家。如流播人口的《小池》:“泉眼无声惜细流,树阴照水爱晴柔。小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头。”与前述郑谷《莲叶》诗比较,书写自然生理,同样机杼。诗中用复字虽杜甫已开先声,但郑谷复字用得更多,当对宋诗宋词均有影响。如黄庭坚《自巴陵略平江临湘入通城》云:“山行十日雨沾衣,幕阜峰前对落晖。野水自添田水满,晴鸠却唤雨鸠归。灵源大士人天眼,双塔老师诸佛机。白发苍颜重到此,问君还是昔人非?”颔联两句均用复字,钱锺书先生以为源自杜诗“即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳”,虽亦可通,然细究复字词组关系,应更似郑谷。缘杜诗“巴峡”“巫峡”“襄阳”“洛阳”诸词仅表明空间的流动,结构是一种并列和顺承的关系,而山谷诗中“野水”“田水”“晴鸠”“雨鸠”诸词却是正反对举关系,与郑谷诗恰同。至于在宋词中,复字用句更多,如欧阳修《踏莎行》“离愁渐远渐无穷,迢迢不断如春水”“平芜尽处是春山,行人更在春山外”等词句,也可能是受了郑谷影响。晚唐不仅郑谷喜用复字,之前之后均不乏其人。然则晚唐诗人何以好用复字?以郑谷诗而言,其诗中复字使用不外乎表现三种关系:时间的流动关系、空间的变化关系、事理的正反关系。郑诗表现时间流动关系的诗句如“后车宁见前车覆,今日难忘昨日忧”,表现空间变化关系如“数声风笛离亭晚,君向潇湘我向秦”,表现事理正反关系的如“重阳过后频来此,甚觉多情胜薄情”“谁知野性真天性,不扣权门扣道门”等,都在这些变动的关系中展现了晚唐时代政局飘摇动荡、人民流离失所中文人出处进退间的艰难选择和对时代认识的彷徨失据。

郑谷诗虽有气格卑弱的一面,然其浅切通俗的诗风与好用复字的修辞手法,却对宋代及以后的诗人产生了深远影响。这其实提醒我们在认识古代诗歌批评与创作的关系上,要注意后人对前人接受与继承当中的悖反现象,即一方面以偏概全地否定前代诗人,另一方面却自觉或不自觉地吸收前人创作的特点。

(摘编自傅宇斌《晚唐诗“格卑”说平议》)

1.下列对原文相关内容的理解和分析,不正确的一项是(3分)( )

A.晚唐诗在气势和意境上大多表现出衰飒、低靡或清浅的特点,总体气格卑弱,受人讥刺。

B.晚唐诗虽然“格卑”,但其在艺术上的探索仍然对宋诗尤其是宋词产生了比较大的影响。

C.郑谷的《摇落》一诗受到杜甫诗歌的影响,摆脱了衰飒之气,写出了战乱时的流离悲怆。

D.透过郑谷诗中所用的复字,可以感知到诗人在当时的艰难选择和对时代认识的彷徨失据。

2.根据原文内容,下列说法正确的一项是(3分)( )

A.宋代文人如果没有奋发之志,不敢有为,就不会訾议晚唐诗而提出晚唐诗“格卑”说。

B.宋代词人要想创作出优秀的词作,就要从晚唐诗中寻找作词的灵泉并且袭用晚唐诗语。

C.由许浑对郑谷喜用对句的影响可知,许浑用对句虽遭宋人批评,但也可能有高明者。

D.郑谷的诗对宋代及以后的诗人产生深远影响,主要是因为他的诗浅切通俗且好用复字。

3.下列对原文相关内容的分析和评价,不正确的一项是(3分)( )

A.作者引述周裕锴先生对“格卑”含意的阐述,间接表明自己对“格卑”概念理解的认识。

B.钱锺书认为,从复字词组关系上看善用正反对举的郑谷诗要优于表并列与顺承的杜甫诗。

C.“也可能是受了郑谷影响”一句用不是很肯定的语气,表现作者慎重、谨严的治学态度。

D.文章写晚唐诗特别是郑谷诗对宋人的影响,提醒人们注意诗歌接受与继承中的悖反现象。

4.文中两次提及郑谷的《莲叶》诗,请分别简析其作用。(4分)

5.“格调卑下,第七句相呼相唤字,尤重复”是《四库提要》对郑谷《鹧鸪》诗的评价,请运用文中的有关知识,结合诗歌内容,写出批驳这一观点的要点。(6分)

鹧鸪

郑谷

暖戏烟芜锦翼齐,品流应得近山鸡。

雨昏青草湖边过,花落黄陵庙里啼。

游子乍闻征袖湿,佳人才唱翠眉低。

相呼相应湘江阔,苦竹丛深日向西。

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,16分)

阅读下面的文字,完成6~9题。

上元灯彩图(节选)

宋方金

明朝光景。某年,正月十五,上元灯彩之夜,南京夫子庙生出一桩怪事。往年此夜,男女老少,摩肩接踵,欢声笑语,赏灯彩,看烟花,吃梅花糕,游秦淮河,见心上人,岁岁年年无不同。今年却添一节目,全城皆在打赌。所赌者何?赌孟俊郎能否准时赴与张元伯的上元灯彩之约。

此约,正是一年前上元夜所定。那夜,孟俊郎辞南京回乡,跟张元伯约定:一年之后,正月十五,孟俊郎来会张元伯。此约本只张元伯、孟俊郎二人知晓。张元伯口风紧,未对人言;孟俊郎口风松,又兼对此约甚是看重,所经之处,无不对人言,是以此约渐渐从外地传至南京。一传十,十传百,百传万。后陆续有人问张元伯:“你跟孟俊郎约定上元节那天见,是真是假?”

看官莫怪当时世人有此一问。人与人约,虽不罕见,然彼时,舟车不便,音信难通,若非三街五巷之内,至大一城之中,所约只能大概,难定某日某时。孟俊郎家乡乃南直隶徽州府休宁县,离京城千里迢迢,隔山,隔河,隔风雪雷电,隔荒野与幽径,隔猛兽与匪患,若定大概日子,当不离谱,但若说正月十五此日此夜,难度可想而知。若孟俊郎提前抵达京城,此约自然已了,然到该年正月十五当天,孟俊郎身影、口信皆无。好事者开始纷定赌约。

此日一早,张元伯即在夫子庙街口徘徊迎接。到黄昏,月上柳梢头,花市灯如昼,次第有烟花明灭于半空,孟俊郎依然不见踪影,敢赌孟俊郎来的人愈发稀少,此约已成笑谈。张元伯却不顾闲言碎语,兀自等待。距张元伯不远处,是秦淮河畔的座座青楼,与夫子庙仅一箭之隔,此刻亦是簇簇花灯,重重锦绣,叠叠玲珑。有歌伎在如慕如诉的洞箫声中吟唱一支久远的歌谣,只有四句,不断反复,歌声缥缈优美,亦带一丝忧郁:

火树银花合,星桥铁锁开。芳心随梦去,明月逐人来……

此时明月滑入半空,流光飞舞,与人间灯彩交相辉映;夫子庙大街,已望如星衢。那车水马龙并游人仕女,皆汇往此处。一群在夫子庙谋生的手艺人和贩夫走卒走过张元伯,他们有说书的、变戏法的、搞杂耍的,还有卖糖球的、卖灯笼的、卖汤圆的、卖烟花的。这群人长年混迹夫子庙,虽跟张元伯很熟络,然若是往年也不会有闲暇与他言语,今年张元伯却是上元灯彩之约的当事人,便不免叙上几句。

说书的先生姓柳,人称柳铁嘴。柳铁嘴手中摇板,嘴中有词:

种树莫种垂杨枝,结交莫结轻薄儿。杨枝不耐秋风吹,轻薄易结还易离一-

看见张元伯,停住问道:“元伯,孟俊郎未到?”张元伯:“柳先生好。俊郎尚未到。”

柳铁嘴:“若他来赴约,是个故事,以后我要给你们俩编一段儿;若他不来,是个事故,以后我也要编派他孟俊郎一段儿。”

说罢,又摇板张嘴,接上刚才的评书:

君不见,昨日书来两相忆,今日相逢不相识。不如杨枝犹可久,一度春风一回首……

柳铁嘴走进街中的“口心居”茶坊说书去了。变戏法的这位一摇三晃着走来,此人名曰许百变,精瘦,衣裳却肥肥宽宽,浑身上下口袋繁多。他虽只二十余岁,却颇受欢迎,身边簇拥着卖糖球的卖汤圆的卖灯笼的等靠走街串巷做生意的小贩,只因跟在他身边,总能多卖出一点:还有一群半大小孩,前呼后拥,眼睛不眨地盯着他,希望他随时变出一点或变没一点什么。许百变率领众人走到张元伯身边,开始今晚的戏法:“大伙儿都看见啦,张元伯还在死等孟俊郎——”

张元伯慌不迭拦住许百变的话头:“不出十五还是年,不宜曰死,不宜曰死啊。”

许百变:“不是死等,那这话该怎么说呢,痴等?痴痴地等?”

旁边有人起哄:“傻!傻傻地等!”

张元伯正色道:“不妥。若定要形容,迎候一词更合此情此景。”

许百变击掌道:“好!咱们就依张元伯所说,是迎候。今天他从日出到月升,依然在迎候孟俊郎。那你们说,孟俊郎会不会爽约?”

众人七嘴八舌,各抒已见,十之八九的答案却都是孟俊郎定会爽约。卖糖球的是个十二三岁的小姑娘,倒是脆生生道:“我觉得孟俊郎会来。”

许百变:“糖球妹妹,何以见得?”

糖球妹妹:“孟俊郎他买我糖球,每次都多给一文。”又追加一句,“别小看一文钱,一文钱难倒英雄好汉!”

众人发出一片笑声。

这时两个夫子庙街坊,皆为三十岁左右的女子,各提一盏灯泼泼辣辣嬉笑着走来,看见张元伯眼前一亮,上前搭讪拉扯,欲让张元伯陪着观灯。因夫子庙每年上元节的灯彩许多都是张元伯画的,顺带也出了不少字谜。

俩女街坊说得理直气壮:“张元伯,跟我们观灯去。给我们讲解讲解,破破字谜,解个闷儿。反正你闲着也是闲着。”

张元伯:“抱歉。我并不闲,我在等人。”

俩女街坊又不耐烦道:“知道知道知道。全城人都知道你在等孟俊郎。结果呢?你这不都溜溜儿等了一天了嘛!”

张元伯:“未到夜中,还算今日。”

一女街坊撇嘴道:“张元伯,做人不能死心眼……”

张元伯又慌不迭拦住:“良宵佳节,不宜曰死,不宜曰死啊。”

另一女街坊道:“好好好,不说死不说死,那你也得活泛一点儿啊。孟俊郎的话你也敢信?走走走,别等了,看灯去。”

说话间两人拉扯起张元伯,把张元伯拉成了一个不倒翁。

(有删改)

6.下列对小说相关内容的理解,不正确的一项是(3分)( )

A.南京全城皆知孟俊郎与张元伯的上元灯彩之约,是因为孟俊郎本人放出了消息,有借此提醒自己务必准时赴约之意。

B.许百变在众人面前对张元伯“死等孟俊郎”事进行调侃,并把这作为“今晚的戏法”,可见他对张元伯充满了恶意。

C.张元伯先后两次拦住别人话头,原因在于“良宵佳节,不宜曰死”,说明张元伯十分看重世俗生活的的礼仪和规矩。

D.本文描写的是南京夫子庙上元夜的一个场景,其中各色人等行来往去,共同构成了一幅生动形象的“上元灯彩图”。

7.下列对小说艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)( )

A.本文开头提到“南京夫子庙生出一桩怪事”,既设置悬念,吸引读者的阅读兴趣,又开门见山,切入故事。

B.文中插入歌伎所唱歌谣、柳铁嘴所说评书,既为小说增添了更真切的故事背景,也暗示了下文情节的走向。

C.本文通过糖球妹妹交待孟俊郎买糖球“每次都多给一文”,从侧面塑造了孟俊郎的形象,体现了他的性格。

D.文末两个女街坊“做人不能死心眼”“你也得活泛一点儿啊”的说法,与张元伯的做法形成了鲜明的对比。

8.本文最显著的文字特点是常常堆叠同类词语或词组,请简要说明这样写的好处。(4分)

9.本文具有浓厚的传统文化色彩,请结合全文谈谈你的理解。(6分)

二、古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)

阅读下面的文言文,完成10~14题。

孟子见齐宣王曰:“所谓故国者,非谓有乔木之谓也,有世臣之谓也。王无亲臣矣。昔者所进,今日不知其亡也。”王曰:“吾何以识其不才而舍之?”曰:“国君任贤,如不得人,将使卑逾尊,疏逾戚,可不慎与?左右皆曰贤,未可也;诸大夫皆曰贤,未可也;国人皆曰贤,然后察之,见贤焉,然后用之。左右皆曰不可,勿听;诸大夫皆曰不可,勿听;国人皆曰不可,然后察之,见不可焉,然后去之。左右皆曰可杀,勿听;诸大夫皆曰可杀,勿听;国人皆曰可杀,然后察之,见可杀焉,然后杀之。故曰国人杀之也。如此,然后可以为民父母。”齐宣王问曰:“汤放桀,武王伐纣,有诸?”孟子对曰:“于传有之。”曰:“臣弑其君可乎?”曰:“贼仁者谓之贼,贼义者谓之残,残贼之人,谓之一夫。闻诛一夫纣矣,未闻弑君也。”齐人伐燕,胜之。宣王问曰:“或谓寡人勿取,或谓寡人取之。以万乘之国,伐万乘之国,五旬而举之。人力不至于此,不取,必有天殃。取之,何如?”孟子对曰:“取之而燕民悦,则取之。古之人有行之者,武王是也。取之而燕民不悦,则勿取。古之人有行之者,文王是也。以万乘之国伐万乘之国,箪食壶浆,以迎王师,岂有他哉?避水火也。”齐人将取燕,诸侯谋救之。宣王曰:“诸侯多谋伐寡人者,何以待之?”孟子对曰:“臣闻以七十里为政于天下者,汤是也。未闻以千里畏人者也。书曰:‘汤一征,自葛①始。’天下信之,东面而征,西夷怨,南面而征,北狄怨。曰:‘奚为后我?’民望之若大旱之望云霓也。使市者不止,耕者不变,诛其君而吊其民,若时雨降,民大悦。书曰:‘后来其苏。’今燕虐其民王往而征之民以为将拯己于水火之中也箪食壶浆以迎王师。若杀其父兄,系累其子弟,毁其宗庙,迁其重器,如之何其可也。天下固畏齐之强也,今又倍地而不行仁政,是动天下之兵也。王速出令,反其旄倪②,止其重器,谋于燕众,置君而后去之,则犹可及止也。”

(节选自《孟子·梁惠王下》)

【注】①葛:远古时期的部落名。②旄倪(máo ní):指被俘虏的老人和幼儿。

10.文中画波浪线的部分有三处需要加句读,请将加句读处的字母填写在答题卡的横线上。(3分)

今燕虐A其民B王往C而征D之E民以为将拯已F于水火之中也G箪食壶浆H以迎王师。

11.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.放,指流放、放逐,与《齐桓晋文之事》中“放辟邪侈”的“放”意思相同。

B.贼,指伤害,与《人皆有不忍人之心》中“自贼者也”的“贼”意思相同。

C.举,指攻克,与《五石之瓠》中“其坚不能自举也”的“举”意思不相同。

D.而,表示转折关系,与《论语》中“敏于事而慎于言”的“而”用法不同。

12.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是(3分)( )

A.孟子认为故国要有世代与国家休戚与共的臣子,现在齐宣王没有亲信的臣子且过去任用的人也都离开国家了。

B.孟子认为商纣败坏仁德、败坏信义是个暴君,武王讨伐商纣不是臣子弑君,只是大臣杀了一个暴君罢了。

C.齐宣王想吞并燕国的土地,孟子认为要看燕国的百姓是否愿意,如果燕国百姓不高兴兼并,那就不要兼并。

D.《尚书》记载,商汤最先征伐葛的时候,天下的人都信任商汤,但后来却因不公平造成了怨声载道的局面。

13.把下面的文言语句翻译成现代汉语。(8分)

(1)国君任贤,如不得人,将使卑逾尊,疏逾戚,可不慎与?(4分)

(2)故圣人以治天下为事者,恶得不禁恶而劝爱?(《兼爱》)(4分)

14.“如此,然后可以为民父母”句中的“此”指代什么?请结合文本,用自己的话说明。

(3分)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首唐诗,完成15~16题。

送人赴安西[注]

岑参

上马带吴钩,翩翩度陇头。

小来思报国,不是爱封侯。

万里乡为梦,三边月作愁。

早须清黠虏,无事莫经秋。

【注】此诗是岑参第二次前往北疆之前在长安写作的送行篇章。

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的是(3分)( )

A.诗歌首句写友人上马登程情境,“吴钩”以点带面点明安西之行的性质。

B.诗人目送友人度过了陇头要道,“翩翩”写出友人奔赴边关的昂扬气度。

C.与首联侧重写友人外在不同,颔联转写友人内心,直接揭示其思想境界。

D.颈联是诗人对友人在边关生活的设想,写友人在万里边关望月怀乡之苦。

16.本诗尾联意蕴丰富,请简要分析。(6分)

(三)名篇名句默写(本题共1小题,6分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。(6分)

(1)《论语》中的“__________,__________”,以因果关系强调了读书人应当胸怀宽广博大,意志刚强坚韧,因为只有这样,才能承担起传布“仁”的重任。

(2)《将进酒》中,李白以曹植自喻,“__________,__________”。表面上是在说纵酒狂欢,实际上表达了遭人排挤、有志难展的愤懑之情。

(3)苏轼《江城子》一词中的“__________,__________”两句,表现词人梦里归乡,与妻子相见时“执手相看泪眼,竟无语凝噎”的情形。

三、语言文字运用(20分)

(一)语言文字运用Ⅰ(本题共3小题,11分)

阅读下面的文字,完成18~20题。

如果说旅行能让游客浏览各种美丽的风景,那么读书就能让我们遇见各种有趣的灵魂,探寻更深更远的存在。读一本好书,不亚于跟智者来一场酣畅淋漓的对话,有人滔滔不绝地说,有人聚精会神地听。在历史的跌宕起伏里,感受斗转星移的变与不变; ① ; ② 。透过薄薄的纸张、激扬的文字,阅读使我们思接千载、心游万仞,与先贤畅谈、和自我对话,构筑起一个日渐丰满的精神世界。

长远来看,读书的价值不仅体现在连通过去、观照现在,还在于能够发现和创造未来。一个知识更新和认知迭代交织的时代,每时每刻都需要学习,每个人都面临着发展和刷新自己的挑战。从某种意义上说,阅读正是这样一种成长方式。不断探索,我们才能在认识世界和改造世界的过程中拥抱更多可能性。

18.下列句子中的“让”与文中加点的“让”,意义和用法相同的一项是(3分)( )

A.王老师的一番话让我明白了许多道理。

B.让我们永远铭记这些平凡而伟大的名字:江学庆、刘智明……

C.她们那让草原的太阳晒得黝黑的脸蛋,泛透出健美的红光。

D.他认真得很,自己有理的事,连一句话也不让。

19.请在横线处仿照上句补写两组恰当的句子,要求内容正确贴切,语意完整连贯。(4分)

20.文中画波浪线的部分有语病,请进行修改,使语言表达准确流畅。可增删少量词语,但不得改变原意。(4分)

(二)语言文字运用Ⅱ(本题共2小题,9分)

阅读下面的文字,完成21~22题。

体育让对手变成伙伴,与彼此共同进步。在杭州亚运会女子跳水10米台的比赛中,全红婵和陈芋汐展开了对金牌的争夺。历经五轮的角逐,最终(A),全红婵在最后一个动作上拿到了3个9.5分和4个10分,超越陈芋汐(B)。而在三天前,两人还作为搭档毫无悬念的拿下了女双10米跳台的金牌。她们私下里的关系非常友好,在彼此之间高水平的竞争中,两人都得到了长足的进步。在赛场上“针锋相对”, ① ,竞技从来都不是友谊的绊脚石,良性的竞争不仅仅是体育精神最好的诠释,更是友谊绝佳的桥梁。

体育让爱跨越国界, ② 。在女子游泳50米蝶泳比赛中,张雨霏用25秒10的成绩,在刷新亚运会纪录的同时,拿下了属于她的第六枚亚运会金牌。赛后张雨霏与日本选手池江璃花子相拥而泣。上届亚运会,池江璃花子也获得六枚金牌,在她和张雨霏的对抗中,除了200米蝶泳张雨霏获胜,其他项目的胜利者都是池江璃花子。2019年,池江璃花子被诊断出患有白血病,经过与病魔的对抗,她又一次站上赛场,赢得了包括张雨霏在内的对手的尊重。(C),已经退役的体操冠军邓琳琳,也找到了乌兹别克斯坦48岁的体操运动员丘索维金娜索要了一份签名。邓琳琳说,“丘妈”是她最喜欢的运动员。在杭州亚运会这场体育盛会中,凡是真诚必有回响。不同国家的运动员通过亚运会, ③ ,而体育正是这份友谊最牢固的纽带。

21.请在文中括号处填写恰当的成语。(3分)

22.请在文中画横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过10个字。(6分)

四、写作(60分)

23.阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

本试卷语言文字运用Ⅱ中全红婵和陈芋汐既是对手又是伙伴,彼此竞争、共同进步,令人深思。在学习、生活中,你认为好的对手与好的伙伴哪一个更重要?请写一篇文章,体现你的认识与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

菏泽市2023-2024学年高二上学期期中考试

语文试题(A)参考答案

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,19分)

1.(3分)C(“受到杜甫诗歌的影响”错)

2.(3分)C(A“就不会訾议晚唐诗而提出晚唐诗‘格卑’说”错;B“就要从晚唐诗中寻找作词的灵泉并且袭用晚唐诗语”错;D“主要是因为他的诗浅切通俗且好用复字”错)

3.(3分)B(“郑谷诗要优于表并列与顺承的杜甫诗”错)

4.①第一次以《莲叶》诗为例证,说明郑谷诗清浅的特点;②第二次以《莲叶》诗与杨万里的《小池》作比较,说明郑谷对杨万里创作的影响。(4分。每点2分,意思对即可)

5.①此诗并不浅切,以鹧鸪啼声哀怨凄切抒写游子乡愁旅思,深有寄寓;②中间两联对仗工稳,鹧鸪声和游子情完全交融,非为工而求工者。③第七句中“相呼相应”用复字写鹧鸪此起彼伏的叫声,渲染沉重羁旅乡愁,不是重复滥用。(6分。每点2分,意思对即可)

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,16分)

6.(3分)B(“他对张元伯充满了恶意”错)

7.(3分)B(“暗示了下文情节的走向”错)

8.①形成一种繁复恣肆的修辞效果,增强了文章的节奏感;②强调表达的内容,突出了南京物阜民安的世俗生活气象。(4分。每点2分,意思对即可)

9.①融入传统话本艺术。如文中“明朝光景”“看官”等词汇的运用都是这一视角的体现;②用大量笔墨营造传统节日氛围。传统节日上元灯彩节,并且涉及明朝传统市井生活的种种俚俗细节,如南京夫子庙的夜景、各色市井人物的出场;③突出传统文化中的信诺传统。人应当一诺千金,这主要是通过张元伯迎候孟俊郎的情节来体现的。(6分。每点2分,其他答案言之成理可酌情给分)

二、古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)

10.(3分)BEG(可标点为:今燕虐其民,王往而征之,民以为将拯己于水火之中也,箪食壶浆以迎王师。)

11.(3分)A(“意思相同”错)

12.(3分)D(“造成了怨声载道的局面”错)

13.(1)国君任用贤才,如果得不到合适的人才,将会使地位低的超过地位高的,关系远的超过关系近的,(对此)能不慎重吗?(4分。“任”“逾”“戚”“慎”各1分)

(2)所以把治理天下作为(自己的)事务的圣人,怎么能不禁绝仇恨而鼓励亲爱呢?(4分。定语后置句式和“故”“恶得”“劝”各1分)

14.①听国人意见(兼听);②细加考察。(3分。答出1点,给1分;答出2点,给3分;意思对即可)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

15.(3分)B(“目送友人度过”错)

16.①应该早日消灭那些胡族侵略者,不要将战事一拖经年;②尾联是对友人的祝愿,上句愿友人建功,下句愿友人早归;③既写出国事为重的大义,又表现双方深厚的私人情谊。(6分。每点2分,意思对即可)

(三)名篇名句默写(本题共1小题,6分)

17.(1)士不可以不弘毅 任重而道远

(2)陈王昔时宴平乐 斗酒十千恣欢谑

(3)相顾无言 惟有泪千行

(6分。每空1分,错字、别字、书写不规范不得分)

三、语言文字运用(20分)

(一)语言文字运用I(本题共3小题,11分)

18.(3分)A(文中加点的“让”意为“使、使得”;A项意为“使”,与原文相同;B项“让”字表示祈使;C项意为“被”;D项意为“避让”)

19.在科学的归纳推演中,发现世界运转的知与未知;在文学的悲欢离合间,体味百态人生的是与不是。(4分。每句2分)

20.在一个知识更新和认知迭代交织的时代,每时每刻都需要学习,每个人都面临着刷新和发展自己的挑战。(4分。两处语病,介词缺失和语序不当。改对一处给2分)

(二)语言文字运用II(本题共2小题,9分)

21.A尘埃落定B独占鳌头C无独有偶(3分。每处1分)

22.①在赛场下共同提升 ②与彼此紧紧相拥 ③建立了深厚的友谊(6分。每处2分,其他答案言之成理,可酌情给分)

四、写作(60分)

23.请参照2023年山东高考作文评分标准评阅,建议以44分为基准分。

附:参考译文

孟子谒见齐宣王,说:“所谓故国,不是说国中要有高大的树木,而是说要有世代(与国家休戚与共)的臣子。现在大王没有亲信的臣子了。过去任用的人,现在不知到哪里去了。”宣王说:“我用什么方法才能识别哪些人没有才干而罢免他们呢?”孟子说:“国君任用人才,如果得不到合适的人选,将会使地位低的超过地位高的,关系远的超过关系近的,(对此)能不慎重吗?左右侍臣都说好,不行;大夫们都说好,也不行;全国的人都说好,这才去考察他,见他确实是好,这才任用他。左右侍臣都说不行,不要听信;大夫们都说不行,也不要听信;全国的人都说不行,这才考察他,见他确实不行,这才罢免他。左右侍臣都说可杀,不要听信;大夫们都说可杀,也不要听信;全国的人都说可杀,这才考察他,见他确实可杀,这才杀掉他。所以说,是全国的人杀掉他的。像这样,才可以算是百姓姓的父母。”齐宣王问道:“商汤流放夏桀,武王讨伐商纣,有这些事吗?”孟子回答道:“文献上有这样的记载。”宣王问:“臣子杀他的君主,可以吗?”孟子说:“败坏仁德的人叫贼,败坏信义的人叫残,残和贼这样的人叫暴君。我只听说杀了暴君纣罢了,没听说臣杀君啊”。齐国攻打燕园,战胜了燕国。齐宣王问道:“有人劝我不要兼并燕国,有人劝我兼并燕国。以一个拥有万辆兵车的国家去攻打另一个拥有万辆兵车的国家,五十天就攻克了它,光凭人力是做不到的。不兼并它,必定会有上天降下的灾祸。兼并它,怎么样?”孟子回答说:“兼并了,燕国人民高兴,那就兼并它。古代有这么做的人,武王就是。兼并了,燕国人民不高兴,那就不要兼并。古代也有这么做过的人,文王就是。以拥有万辆兵车的国家去攻打另一个拥有万辆兵车的国家,百姓用箪装着饭食、用壶盛着浆汤来迎接大王的军队,难道有别的原因吗?只是想摆脱水深火热的处境罢了。”齐国人要兼并燕国,别的诸侯国谋划援救它。宣王说:“很多诸侯谋划来讨伐我,(我)用什么方法对付他们呢?”孟子回答道:“我听说过凭方圆七十里的地方就治理了天下的人,商汤就是这样。没有听说凭着方圆千里的土地还怕别人的。《尚书》上说:‘商汤的征伐,从葛开始。’这时,天下的人都信任商汤,他向东征伐,西边的少数民族就埋怨,向南征伐,北边的少数民族就埋怨,(他们埋怨)说:‘为什么(不先征伐我们这里,而要)后征伐我们(这里)呢?’人民盼望他,如同大旱时节盼望云彩一样。(汤的军队每到一地,)让经商的照常做买卖,种田的照常干农活,杀了那里的暴君,慰问那里的百姓,像是及时雨从天而降,百姓非常高兴。《尚书》上又说:‘君王来了,我们就得到新生。’现在,燕王虐待他的百姓,大王去征伐它,百姓都以为会把他们从水深火热中拯救出来,(所以)用箪装着饭食、用壶盛着浆汤来迎接大王的军队。如果您杀戮他们的父兄,囚禁他们的子弟,毁坏他们的宗庙,搬走他们国家的宝器,像这样怎么行呢?天下本来就畏忌齐国的强大,现在齐国扩大了一倍的土地却不施行仁政,这就使得天下的诸侯要出兵攻打您了。大王赶快发布命令,把被俘的老人孩子遣送回去,停止搬运燕国的宝器,同燕国百姓商量,选立一个新国君,然后撤离燕国。那么还来得及阻止(各国动兵)。”

同课章节目录