高中语文统编版(部编版)选择性必修下册第一单元4《望海潮》《扬州慢》比较阅读 教案

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版(部编版)选择性必修下册第一单元4《望海潮》《扬州慢》比较阅读 教案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 42.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-11-24 00:56:24 | ||

图片预览

文档简介

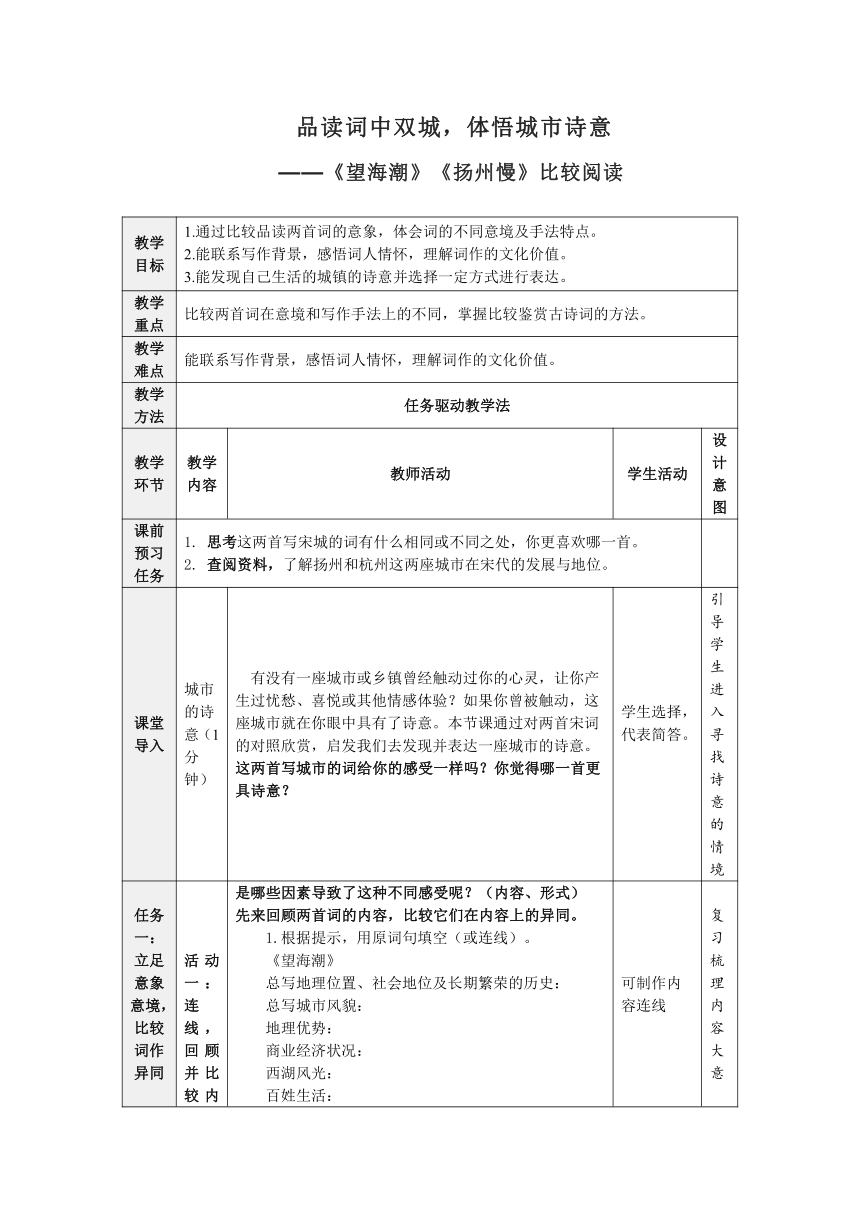

品读词中双城,体悟城市诗意

——《望海潮》《扬州慢》比较阅读

教学目标 1.通过比较品读两首词的意象,体会词的不同意境及手法特点。 2.能联系写作背景,感悟词人情怀,理解词作的文化价值。 3.能发现自己生活的城镇的诗意并选择一定方式进行表达。

教学重点 比较两首词在意境和写作手法上的不同,掌握比较鉴赏古诗词的方法。

教学难点 能联系写作背景,感悟词人情怀,理解词作的文化价值。

教学方法 任务驱动教学法

教学环节 教学内容 教师活动 学生活动 设计 意图

课前预习任务 思考这两首写宋城的词有什么相同或不同之处,你更喜欢哪一首。 查阅资料,了解扬州和杭州这两座城市在宋代的发展与地位。

课堂导入 城市的诗意(1分钟) 有没有一座城市或乡镇曾经触动过你的心灵,让你产生过忧愁、喜悦或其他情感体验?如果你曾被触动,这座城市就在你眼中具有了诗意。本节课通过对两首宋词的对照欣赏,启发我们去发现并表达一座城市的诗意。 这两首写城市的词给你的感受一样吗?你觉得哪一首更具诗意? 学生选择,代表简答。 引导学生进入寻找诗意的情境

任务一: 立足意象意境,比较词作异同 活动一:连线,回顾并比较内容(6分钟) 是哪些因素导致了这种不同感受呢?(内容、形式) 先来回顾两首词的内容,比较它们在内容上的异同。 1.根据提示,用原词句填空(或连线)。 《望海潮》 总写地理位置、社会地位及长期繁荣的历史: 总写城市风貌: 地理优势: 商业经济状况: 西湖风光: 百姓生活: 长官生活: 感慨寄怀: 《扬州慢》 城市地位、声名: 城市总体景象: 城市遭遇: 傍晚景象: 联想昔日景象: 城市夜景: 可制作内容连线 复习梳理内容大意

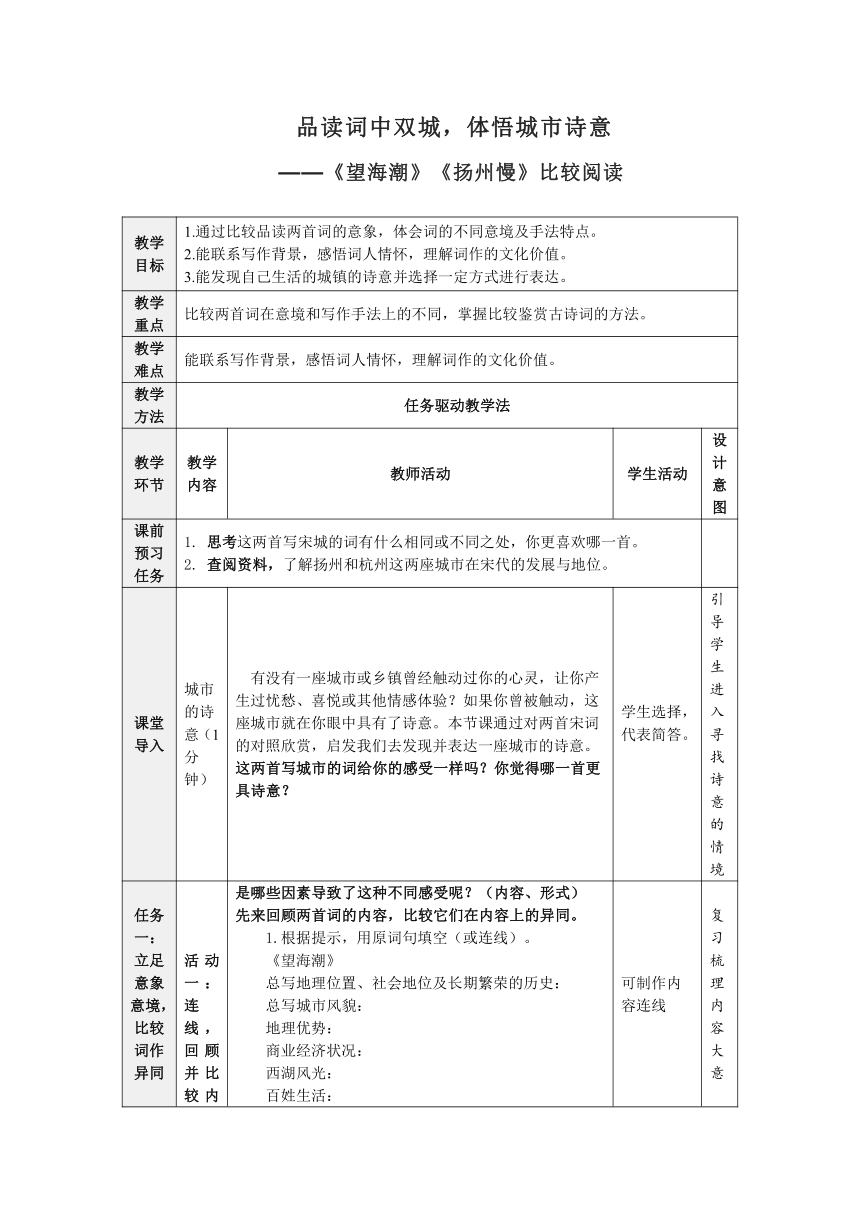

2.内容比较: 同:城市身份地位、城市总体印象、城市自然风景、城市人文风景、情绪感慨。 异:《望海潮》空间变换,《扬州慢》时间推移——熟悉与初见;景物、人总体感觉不同;感慨不同。

活动二:品味意象,感受不同意境(18分钟)

1.活动任务: (1)圈画意象,品味意象,感受意境 意象(量、形、声、色、态),通过联想,充分感受意境 (2)比较两首词在意象与意境上的差异 《望海潮》对象意象选取 特征意境表达杭州印象柳,桥,人家烟,画,参差十万繁华扬州 印象荠麦青青荒凉

2.学生汇报。 学生品读,填表,展示分享

3.点拨 《望海潮》 意象选取 特征意境表达珠玑列豪奢柳、桥烟、画繁华、富庶帘、幕风、翠富庶树云,绕秀美涛怒地理优势桂子、荷花三秋、十里风光秀美羌管、菱歌弄晴、泛夜热闹钓叟莲娃嬉嬉欢乐骑、旗帜千、高场面宏大

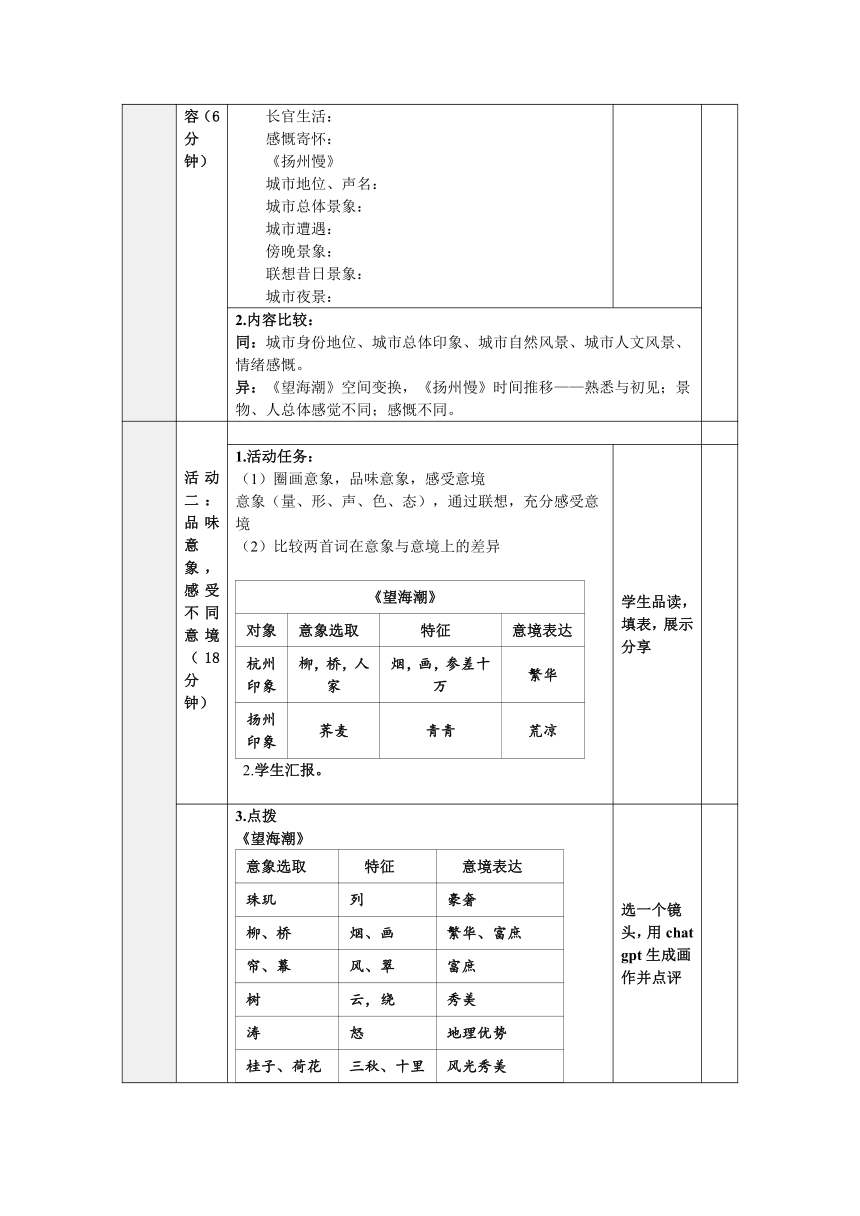

《扬州慢》 意象选取情态、动态意境表达荠麦青青荒凉池废残破木乔沧桑号角黄昏,清,寒凄凉城空空寂月冷,无声清冷桥,红药在,年年生物是人非

总结:《望海潮》意象更密集、更富丽、更生动活泼,表现城市的繁华充盈,《扬州慢》选取的实景意象更少、更静、更虚、更清冷,表现城市的萧条空寂。 选一个镜头,用chat gpt生成画作并点评

问题:词作者采用了怎样的方式来组织这些镜头,强化词的意境呢?

活动三、艺术手法比较(7分钟) 思考提示 对景物本身的刻画方式(白描、渲染、铺陈、比、兴) 景物之间的关系(对比、映衬、虚实、动静、点面) 主观情意与景物的关系(点染、象征、借景抒情) 2.点拨明确: (1)《望海潮》中的铺叙 铺陈即“赋”法,从不同角度,用不同方法反复陈说,以达到强化语气、强调情感的目的。 杭州城的“盈”: 风景优美、市井繁华、人民生活平和安乐 词人选取最典型、最具表现力的景物,从最有特色的角度对杭州繁华景象进行了淋漓尽致的描绘。仅以区区百十来字,就为我们绘制了一幅杭州太平盛世的全景图。繁荣可以用物支撑填充。 (2)《望海潮》中的点染 “点”,就是点明,将所要抒写的情感、道理,一语点明,使读者了然于胸。“染”,就是渲染、烘托,即以具体的事物、景物将所点明的情感、道理烘托出来,以便读者对其能更具体、更生动地把握。上片前三句是点,后几句的“染”;下片“重湖叠巘清嘉”是点,后面用西湖的自然风光和人文风光进行渲染。 《扬州慢》中的引用、对比 在《扬州慢》的景物描写中,有一些一反“萧条凄清”的词,比如“淮左名都、竹西佳处,春风十里”,这些词在小序中没有出现,有一个共同点,都化用了杜牧的诗句。 谁知竹西路,歌吹是扬州?——《题扬州禅智寺》 娉娉袅袅十三余,豆蔻梢头二月初。 春风十里扬州路,卷上珠帘总不如。——《赠别》 十年一觉扬州梦,赢得青楼薄倖名。——《遣怀》 姜夔聚焦于扬州城今昔盛衰的对比,一面描摹眼前“空城”景象,是明写和实写;一面想象杜牧重游故地的震惊,是暗写和虚写繁华之景。一明一暗,一实一虚形成对比,增强了词作的艺术感染力,也彰显了姜夔“清空骚雅”的词风。两个人一座城,杜牧和姜夔的两种扬州记忆叠加在一起,虚实交错,将今昔两个时代的扬州景象组接到一起,扩大了诗歌的意境。 实 今日扬州荠麦青青 废池乔木 清角吹寒 冷月无声空城破败荒凉虚 昔日扬州淮左名都 竹西佳处 春风十里名都繁华热闹

由 此 学生讨论、汇报

任务二: 联系写词背景,比较词人情怀 活动:结合背景,比较 词人情怀(5分钟) 1.问题 两首词中为什么会呈现如此迥然的景象呢?结合两首词的创作背景谈谈对两首词主旨的理解。 资料: 《望海潮》背景资料: “孙何帅钱塘,柳耆卿作《望海潮》词赠之...此词流播,金主亮闻歌,欣然有慕于‘三秋桂子,十里荷花’,遂起投鞭渡江之志”。——罗大经《鹤林玉露》。 《扬州慢》背景资料:公元1129年(南宋建炎三年),金国大将金兀术率五千骑兵奔袭扬州,宋高宗赵构携建炎集团(南宋初期中央政府机构)狼狈渡江,逃往临安(今杭州),史称“建炎南渡”。 南宋绍兴三十年,即公元1160年完颜量率金兵攻破扬州大肆劫掠。 2.学生结合预习回答 3.适时点拨 据罗大经《鹤林玉露》记载,这首词是柳永呈献给旧友孙何的作品。咸平五年(1002年),柳永计划进京参加礼部考试,由钱塘入杭州,因迷恋湖山美好、都市繁华,遂滞留杭州,沉醉于听歌买笑的浪漫生活之中。咸平六年(1003年),孙何知杭州,柳永作这首词,前往拜谒。《望海潮》是一首投赠长官的干谒之作。但给我们展现了杭州城清嘉壮美之自然景观、安定祥和的人文景观。展现给我们一个承平盛世的风貌。表达的是对承平盛世的赞美与歌颂。 即“盛世之歌” “自胡马窥江去后”,扬州城还未恢复往日的元气,依然是一片荒凉残破。姜夔在词中表现了战争带给城市、给人们的巨大灾难,表达他对国家命运的哀叹与担忧。这也许是宋室南渡带给文人心灵的共同阴影。这种情怀与平王东迁后周大夫途径故都洛邑时见其荒凉而生悲怀作《黍离》之歌何其相似,所以小序中说它有“黍离之悲”。 无论是欢歌还是悲吟,都能看到诗人的家国情怀。从历史的真实来看,繁华和灾难是人类进程中的花开花落,城市就是在这种起起落落中向前发展的,从文学的表达来说,讴歌太平和反映灾难都是文学的责任。但从表现家国情怀的角度来说,《扬州慢》更为深沉浓厚。

任务三:关注眼中城市,发现城市诗意 (6分钟) 我们自己生活的或者偶然经过的城市有没有诗意呢? 任务:发现“我”所生活城市的诗意 引导: 1.关注眼中城市,理解城市际遇 城市都会有各自的命运,会经历不同的历史变迁。城市的诗意就在它和人的际遇碰撞之时,安宁与浩劫,繁荣与衰落,传统与变迁……如经历了疫情的武汉,如存在着圆明园废墟的双奥之城北京。 2.发现城市诗意,传达城市精神 烟火与灯光,车流与晨曦,雾霾与月华……需要见证者从平凡事物中看到城市的色彩、城市的精神,并赋予城市以生命和情感。 表达:我的城市 城市诗意(意象,意境) 城市精神 学生分享

课堂小结 1分钟 内容结构比较 意象意境比较 手法比较 主旨比较 不同城市不同诗意 城市——诗人 发现所在城市的诗意

布置作业 1分钟 城市不会泄露自己的过去,只会把它像手纹一样藏起来,它被写在街巷的角落、窗格的护栏、楼梯的扶手、避雷的天线和旗杆上,每一道印记都是抓挠、锯锉、刻凿、猛击留下的痕迹。 ——[意大利]伊塔洛·卡尔维诺《看不见的城市》 结合今天的学习,写一篇《这座城市的诗意》创作一篇文艺作品,摄影、视频诗歌或文章。

——《望海潮》《扬州慢》比较阅读

教学目标 1.通过比较品读两首词的意象,体会词的不同意境及手法特点。 2.能联系写作背景,感悟词人情怀,理解词作的文化价值。 3.能发现自己生活的城镇的诗意并选择一定方式进行表达。

教学重点 比较两首词在意境和写作手法上的不同,掌握比较鉴赏古诗词的方法。

教学难点 能联系写作背景,感悟词人情怀,理解词作的文化价值。

教学方法 任务驱动教学法

教学环节 教学内容 教师活动 学生活动 设计 意图

课前预习任务 思考这两首写宋城的词有什么相同或不同之处,你更喜欢哪一首。 查阅资料,了解扬州和杭州这两座城市在宋代的发展与地位。

课堂导入 城市的诗意(1分钟) 有没有一座城市或乡镇曾经触动过你的心灵,让你产生过忧愁、喜悦或其他情感体验?如果你曾被触动,这座城市就在你眼中具有了诗意。本节课通过对两首宋词的对照欣赏,启发我们去发现并表达一座城市的诗意。 这两首写城市的词给你的感受一样吗?你觉得哪一首更具诗意? 学生选择,代表简答。 引导学生进入寻找诗意的情境

任务一: 立足意象意境,比较词作异同 活动一:连线,回顾并比较内容(6分钟) 是哪些因素导致了这种不同感受呢?(内容、形式) 先来回顾两首词的内容,比较它们在内容上的异同。 1.根据提示,用原词句填空(或连线)。 《望海潮》 总写地理位置、社会地位及长期繁荣的历史: 总写城市风貌: 地理优势: 商业经济状况: 西湖风光: 百姓生活: 长官生活: 感慨寄怀: 《扬州慢》 城市地位、声名: 城市总体景象: 城市遭遇: 傍晚景象: 联想昔日景象: 城市夜景: 可制作内容连线 复习梳理内容大意

2.内容比较: 同:城市身份地位、城市总体印象、城市自然风景、城市人文风景、情绪感慨。 异:《望海潮》空间变换,《扬州慢》时间推移——熟悉与初见;景物、人总体感觉不同;感慨不同。

活动二:品味意象,感受不同意境(18分钟)

1.活动任务: (1)圈画意象,品味意象,感受意境 意象(量、形、声、色、态),通过联想,充分感受意境 (2)比较两首词在意象与意境上的差异 《望海潮》对象意象选取 特征意境表达杭州印象柳,桥,人家烟,画,参差十万繁华扬州 印象荠麦青青荒凉

2.学生汇报。 学生品读,填表,展示分享

3.点拨 《望海潮》 意象选取 特征意境表达珠玑列豪奢柳、桥烟、画繁华、富庶帘、幕风、翠富庶树云,绕秀美涛怒地理优势桂子、荷花三秋、十里风光秀美羌管、菱歌弄晴、泛夜热闹钓叟莲娃嬉嬉欢乐骑、旗帜千、高场面宏大

《扬州慢》 意象选取情态、动态意境表达荠麦青青荒凉池废残破木乔沧桑号角黄昏,清,寒凄凉城空空寂月冷,无声清冷桥,红药在,年年生物是人非

总结:《望海潮》意象更密集、更富丽、更生动活泼,表现城市的繁华充盈,《扬州慢》选取的实景意象更少、更静、更虚、更清冷,表现城市的萧条空寂。 选一个镜头,用chat gpt生成画作并点评

问题:词作者采用了怎样的方式来组织这些镜头,强化词的意境呢?

活动三、艺术手法比较(7分钟) 思考提示 对景物本身的刻画方式(白描、渲染、铺陈、比、兴) 景物之间的关系(对比、映衬、虚实、动静、点面) 主观情意与景物的关系(点染、象征、借景抒情) 2.点拨明确: (1)《望海潮》中的铺叙 铺陈即“赋”法,从不同角度,用不同方法反复陈说,以达到强化语气、强调情感的目的。 杭州城的“盈”: 风景优美、市井繁华、人民生活平和安乐 词人选取最典型、最具表现力的景物,从最有特色的角度对杭州繁华景象进行了淋漓尽致的描绘。仅以区区百十来字,就为我们绘制了一幅杭州太平盛世的全景图。繁荣可以用物支撑填充。 (2)《望海潮》中的点染 “点”,就是点明,将所要抒写的情感、道理,一语点明,使读者了然于胸。“染”,就是渲染、烘托,即以具体的事物、景物将所点明的情感、道理烘托出来,以便读者对其能更具体、更生动地把握。上片前三句是点,后几句的“染”;下片“重湖叠巘清嘉”是点,后面用西湖的自然风光和人文风光进行渲染。 《扬州慢》中的引用、对比 在《扬州慢》的景物描写中,有一些一反“萧条凄清”的词,比如“淮左名都、竹西佳处,春风十里”,这些词在小序中没有出现,有一个共同点,都化用了杜牧的诗句。 谁知竹西路,歌吹是扬州?——《题扬州禅智寺》 娉娉袅袅十三余,豆蔻梢头二月初。 春风十里扬州路,卷上珠帘总不如。——《赠别》 十年一觉扬州梦,赢得青楼薄倖名。——《遣怀》 姜夔聚焦于扬州城今昔盛衰的对比,一面描摹眼前“空城”景象,是明写和实写;一面想象杜牧重游故地的震惊,是暗写和虚写繁华之景。一明一暗,一实一虚形成对比,增强了词作的艺术感染力,也彰显了姜夔“清空骚雅”的词风。两个人一座城,杜牧和姜夔的两种扬州记忆叠加在一起,虚实交错,将今昔两个时代的扬州景象组接到一起,扩大了诗歌的意境。 实 今日扬州荠麦青青 废池乔木 清角吹寒 冷月无声空城破败荒凉虚 昔日扬州淮左名都 竹西佳处 春风十里名都繁华热闹

由 此 学生讨论、汇报

任务二: 联系写词背景,比较词人情怀 活动:结合背景,比较 词人情怀(5分钟) 1.问题 两首词中为什么会呈现如此迥然的景象呢?结合两首词的创作背景谈谈对两首词主旨的理解。 资料: 《望海潮》背景资料: “孙何帅钱塘,柳耆卿作《望海潮》词赠之...此词流播,金主亮闻歌,欣然有慕于‘三秋桂子,十里荷花’,遂起投鞭渡江之志”。——罗大经《鹤林玉露》。 《扬州慢》背景资料:公元1129年(南宋建炎三年),金国大将金兀术率五千骑兵奔袭扬州,宋高宗赵构携建炎集团(南宋初期中央政府机构)狼狈渡江,逃往临安(今杭州),史称“建炎南渡”。 南宋绍兴三十年,即公元1160年完颜量率金兵攻破扬州大肆劫掠。 2.学生结合预习回答 3.适时点拨 据罗大经《鹤林玉露》记载,这首词是柳永呈献给旧友孙何的作品。咸平五年(1002年),柳永计划进京参加礼部考试,由钱塘入杭州,因迷恋湖山美好、都市繁华,遂滞留杭州,沉醉于听歌买笑的浪漫生活之中。咸平六年(1003年),孙何知杭州,柳永作这首词,前往拜谒。《望海潮》是一首投赠长官的干谒之作。但给我们展现了杭州城清嘉壮美之自然景观、安定祥和的人文景观。展现给我们一个承平盛世的风貌。表达的是对承平盛世的赞美与歌颂。 即“盛世之歌” “自胡马窥江去后”,扬州城还未恢复往日的元气,依然是一片荒凉残破。姜夔在词中表现了战争带给城市、给人们的巨大灾难,表达他对国家命运的哀叹与担忧。这也许是宋室南渡带给文人心灵的共同阴影。这种情怀与平王东迁后周大夫途径故都洛邑时见其荒凉而生悲怀作《黍离》之歌何其相似,所以小序中说它有“黍离之悲”。 无论是欢歌还是悲吟,都能看到诗人的家国情怀。从历史的真实来看,繁华和灾难是人类进程中的花开花落,城市就是在这种起起落落中向前发展的,从文学的表达来说,讴歌太平和反映灾难都是文学的责任。但从表现家国情怀的角度来说,《扬州慢》更为深沉浓厚。

任务三:关注眼中城市,发现城市诗意 (6分钟) 我们自己生活的或者偶然经过的城市有没有诗意呢? 任务:发现“我”所生活城市的诗意 引导: 1.关注眼中城市,理解城市际遇 城市都会有各自的命运,会经历不同的历史变迁。城市的诗意就在它和人的际遇碰撞之时,安宁与浩劫,繁荣与衰落,传统与变迁……如经历了疫情的武汉,如存在着圆明园废墟的双奥之城北京。 2.发现城市诗意,传达城市精神 烟火与灯光,车流与晨曦,雾霾与月华……需要见证者从平凡事物中看到城市的色彩、城市的精神,并赋予城市以生命和情感。 表达:我的城市 城市诗意(意象,意境) 城市精神 学生分享

课堂小结 1分钟 内容结构比较 意象意境比较 手法比较 主旨比较 不同城市不同诗意 城市——诗人 发现所在城市的诗意

布置作业 1分钟 城市不会泄露自己的过去,只会把它像手纹一样藏起来,它被写在街巷的角落、窗格的护栏、楼梯的扶手、避雷的天线和旗杆上,每一道印记都是抓挠、锯锉、刻凿、猛击留下的痕迹。 ——[意大利]伊塔洛·卡尔维诺《看不见的城市》 结合今天的学习,写一篇《这座城市的诗意》创作一篇文艺作品,摄影、视频诗歌或文章。