湖北省孝感市2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题(含解析)

文档属性

| 名称 | 湖北省孝感市2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 361.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-11-24 20:41:41 | ||

图片预览

文档简介

孝感市2023-2024学年高一上学期期中考试

历史试卷

考试时间:2023年11月23日上午10:30-11:45 试卷满分:100分

注意事项:

1.答题前,先将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号填写在试卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。

2.选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

3.非选择题的作答:用黑色签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

一、选择题:本题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

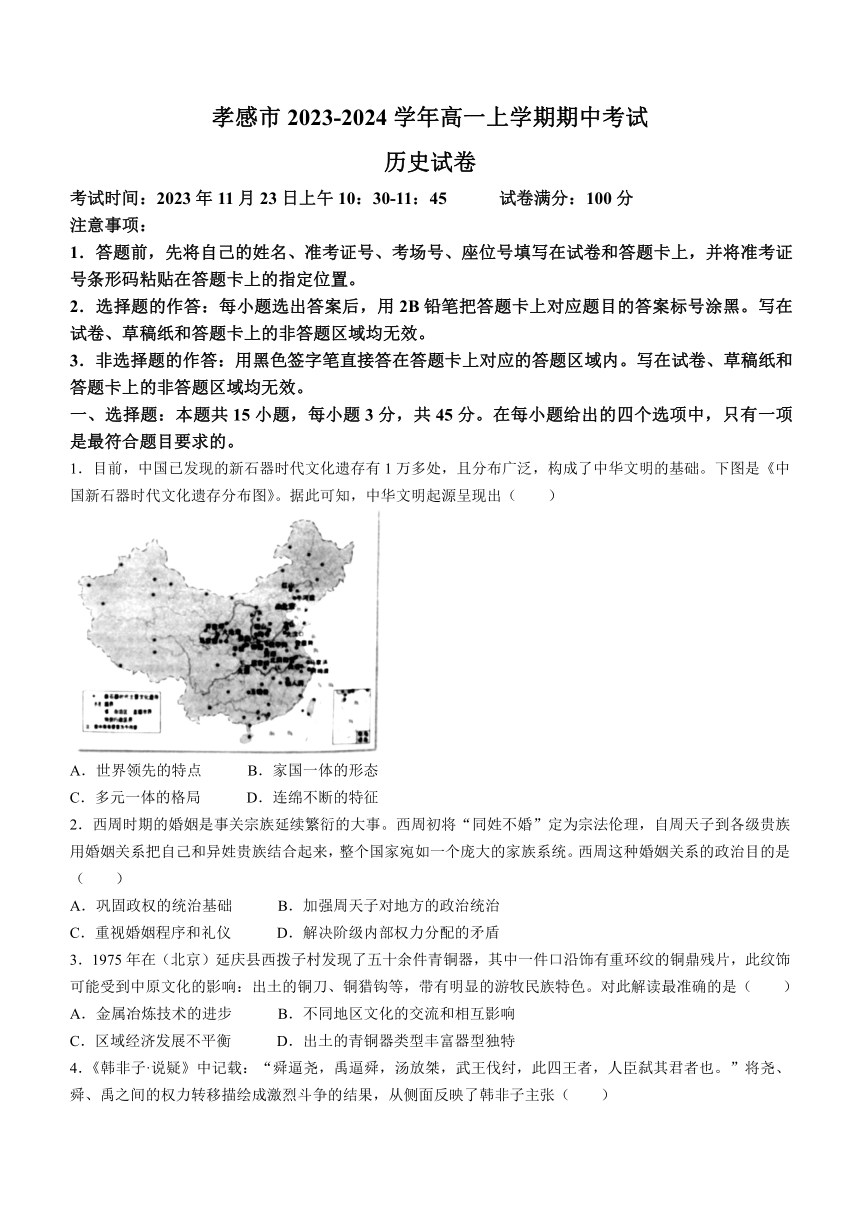

1.目前,中国已发现的新石器时代文化遗存有1万多处,且分布广泛,构成了中华文明的基础。下图是《中国新石器时代文化遗存分布图》。据此可知,中华文明起源呈现出( )

A.世界领先的特点 B.家国一体的形态

C.多元一体的格局 D.连绵不断的特征

2.西周时期的婚姻是事关宗族延续繁衍的大事。西周初将“同姓不婚”定为宗法伦理,自周天子到各级贵族用婚姻关系把自己和异姓贵族结合起来,整个国家宛如一个庞大的家族系统。西周这种婚姻关系的政治目的是( )

A.巩固政权的统治基础 B.加强周天子对地方的政治统治

C.重视婚姻程序和礼仪 D.解决阶级内部权力分配的矛盾

3.1975年在(北京)延庆县西拨子村发现了五十余件青铜器,其中一件口沿饰有重环纹的铜鼎残片,此纹饰可能受到中原文化的影响:出土的铜刀、铜猎钩等,带有明显的游牧民族特色。对此解读最准确的是( )

A.金属冶炼技术的进步 B.不同地区文化的交流和相互影响

C.区域经济发展不平衡 D.出土的青铜器类型丰富器型独特

4.《韩非子·说疑》中记载:“舜逼尧,禹逼舜,汤放桀,武王伐纣,此四王者,人臣弑其君者也。”将尧、舜、禹之间的权力转移描绘成激烈斗争的结果,从侧面反映了韩非子主张( )

A.君主要加强集权统治 B.通过臣弑君实现权力转移

C.尧舜禹时期礼崩乐坏 D.以法为工具有效控制臣民

5.有关“秦并有天下”的说法,司马迁在《史记》中反复强调。《秦始皇本纪》和《李斯列传》两次载李斯语“今皇帝并有天下”,“今陛下并有天下”,然而《史记》却不采用董仲舒说“今陛下并有天下”。原因可能是司马迁认为( )

A.“陛下并有天下”有待商榷 B.李斯、董仲舒的时代背景不同

C.评价皇帝不能从众迎合顺从 D.秦的统一更具重要的历史意义

6.历史推导能力是历史学科的重要思维能力,下列推导符合逻辑的是( )

A.汉初吸取秦朝速亡的教训——采取“与民休息”政策——出现“文景之治”

B.汉初沿袭秦朝制度——在地方推行郡国并行制——出现“七国之乱”

C.汉武帝设立中朝——尚书令的作用开始减弱——君权得以加强

D.东汉中期外戚专权——王莽推行社会改革——出现“光武中兴”

7.作为西域都护府最高军政长官西域都护,政府给予其便宜行事的特权,“都护督察乌孙、康居诸外国动静,有变以闻。可安辑(安抚),安辑之;可击,击之”。由此可知,西域都护府的设立( )

A.促进了汉朝和西域的交流融合 B.加强了对东南少数民族地区的有效治理

C.把政治军事作用放在重要位置 D.使得边疆管理呈现与内地一体化的趋势

8.西晋末年八王之乱时,成都王司马颖招引匈奴贵族刘渊作外援助战,刘渊就以“赴国难”的美名,长驱直入,攻城掠地,蹂躏中原。此事件的社会影响是( )

A.社会稳定,北方实现统一 B.北方流民南迁,江南得到开发

C.民族友好,交往交融加强 D.门阀士族专权,王与马共天下

9.北魏前期的祭祀呈现出母权崇拜和自然崇拜的特点,孝文帝改革后在祭祀对象上明显地向以尧舜禹等为主的华夏圣君和儒家先贤倾斜。这种变化一定程度上反映了北魏( )

A.祭祀内容的丰富性 B.祭祀礼仪的灵活性

C.政权的封建化进程 D.为隋唐的盛世奠基

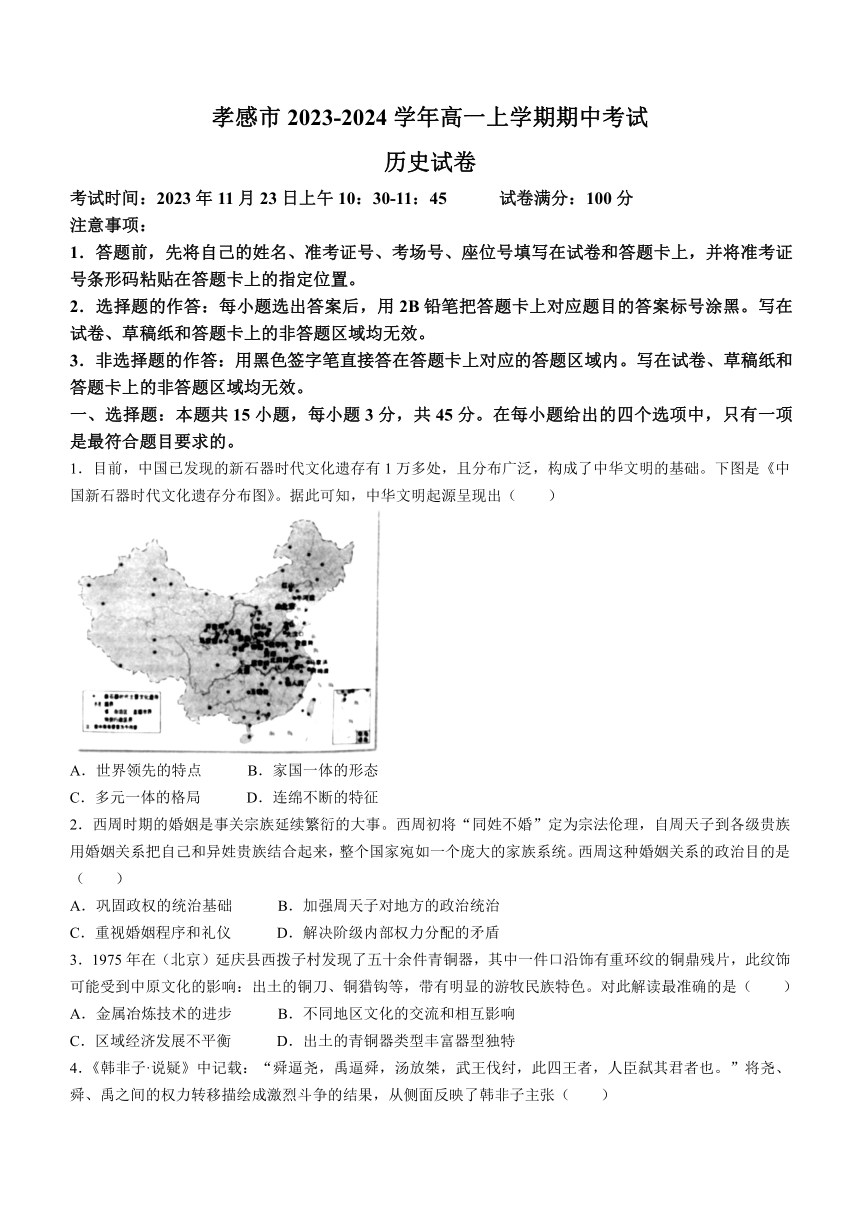

10.下图为隋唐户口、田地统计数据(部分),据表可推知( )

朝代 年度 公元(年) 户数(户) 口数(口) 田地(亩) 每户平均口数 每户平均由数 每口平均由数

隋 文帝开皇九年 589 — — 1940426700 — — —

炀帝大业五年 609 8907546 46019956 5585404000 5.17 627.04 121.37

唐 玄宗开元十四年 726 7069565 41419712 1440386213 5.86 —— 34.78

天宝十四年 755 8914709 52919309 1430386213 5.94 160.45 27.03

A.隋朝的农业生产力远高于唐朝 B.曲辕犁的出现大大增加了耕地面积

C.唐朝时期的商品经济空前繁荣 D.隋炀帝时统计土地数据的浮夸作风

11.下图为唐代著名画家阎立本的《步辇图》,描绘了唐太宗李世民接见吐蕃使臣的情景。该作品体现了( )

A.文人意趣与市井风情的杂糅 B.民族之间交流交融频繁

C.艺术审美与史料价值的统一 D.中外交流巩固盛世局面

12.在科举制度下,考中进士或举人,就有机会进入宫廷或地方衙门为官作吏;考中秀才,也可在乡村里当教书先生,当一名乡绅。这反映出科举制( )

A.失去了选拔人才的作用 B.促进了社会阶层的流动

C.录取依据缺乏公平公正 D.促进了儒学的广泛传播

13.唐初,除租、调外,男子不去服徭役的可以纳绢或布代役,称为庸。对此解读有误的是( )

A.不再以人丁为征税之本 B.国家放松了对农民的人身控制

C.保障了政府的赋税收入 D.保证农民有较充分的生产时间

14.魏晋南北朝时期,道教在民间广为传播,主张贵儒和尊道。佛教在中国盛行,吸收儒道思想,渐趋本土化。儒学开始吸收佛教和道教的精神,有了新的发展。这些现象反映了该时期( )

A.佛教盛行适应了现实需要 B.儒佛道的“三教合归儒”

C.中外思想文化交流的盛况 D.思想活跃呈现多元特征

15.隋朝工匠李春设计建造的赵州桥是世界上现存最古老的石拱桥,唐朝雕版印刷的《金刚经》卷子是世界上现存最早的、有确切日期的雕版印刷品,唐高宗时编修的《唐本草》是世界上最早由国家颁行的药典。据此可知隋唐时期的科技( )

A.发展达到顶峰 B.受到政府重视 C.走在世界前列 D.忽视理论研究

二、非选择题(本大题包括4小题。第16题14分,第17题14分,第18题15分,第19题12分,共55分)

16.【华夏认同】阅读下列材料,回答问题。(14分)

材料

时间 秦人融入、认同华夏民族的历程

西周时期 秦人肇兴于陇右,偏居于西陲。

春秋时期 秦襄公因护卫周平王东迁洛邑有功,被封为诸侯,秦人由此进入诸侯国之列。此后,秦人一再东迁,势力扩大到关中地区,成为西北地区一个实力强大的诸侯国。 秦穆公在位时期,娶晋国太子申生之姊,秦穆公之女怀嬴嫁给为质于秦的晋太子圉。 但在整个春秋时期,中原诸夏一直将秦人视为夷狄并加以歧视。

战国时期 秦孝公发布求贤令。由此引发了中原诸夏人才西向入秦的高潮。孝公迁都至咸阳,完成了其活动中心由陇右到关中腹地的重大转移。 秦武王娶魏女为王后。 秦庄襄王时,吕不韦成为秦国的相国。吕不韦招募大量宾客游士至门下,合众人之力,编撰《吕氏春秋》。《吕氏春秋》是秦人吸收中原文化的重要文化成果,也是秦人与华夏交融互动的典范。 战国晚期,秦人身上的“戎狄”标签已经淡化,甚至消失。秦国发动的兼并战争,在六国人士心目中不是异族入侵,而是强者对弱者的征服战争。秦与六国之间已经不存在夷夏之别,秦人已经完全融入并认同华夏民族。

——摘编自彭丰文《从边缘到中心:秦人认同华夏民族的心理历程及其历史意义》

(1)依据材料并结合所学知识,归纳秦人融入华夏民族的途径有哪些。(8分)

(2)依据材料并结合所学知识,概括分析秦人融入并认同华夏民族具有怎样的历史意义。(6分)

17.【区域开发】阅读下列材料,回答问题。(14分)

材料一 楚越之地,地广人希(稀),饭稻羹鱼,或火耕而水耨……无积聚而多贫。是故江、淮以南,无冻饿之人,亦无千金之家。

——《史记·货殖列传》

材料二 江南之为国盛矣。……自此以至大明(公元457-464)之季,年逾六纪,民户繁育,将曩时(往时、以前)一矣。地广野丰,民勤本业,一岁或稔(庄稼成熟),则数郡忘饥。

——南朝·《宋书》

材料三 江南的经济开发,从农业始,带动了手工业、商业的发展,带动了集镇的兴起和都市的繁荣,而且改变了传统的经济格局,使南方的经济地位日益重要起来,使全国经济重心开始出现由北向南的转移。

——《中国大通史·魏晋南北朝卷》

(1)依据材料一、二并结合所学知识,概括汉代和南朝时期江南地区的异同。(6分)

(2)依据材料三并结合所学知识,指出“传统的经济格局”是什么格局,概括江南的经济开发有何重要意义?(8分)

18.【民族关系和对外交往】阅读下列材料,回答问题。(15分)

材料一 《唐朝的民族关系和对外交往示意图》

材料二 隋唐统一之后,汇聚南北内外多种文化,融合创新,成为光芒四射的世界文化中心。周边各国以中华文明为榜样,向隋唐派遣使者和留学生,积极学习并吸收中华文明的成果。中华典章制度、思想文学、生活方式和观念形态深刻渗入日本、朝鲜和越南,最终以中华文明为基础、以汉字为表征形成了东亚文化圈。该文化圈又国汉字所承载的中华文明,也被称为“中国文化图”。

——袁行霈《中华文明史》

(1)依据材料一并结合所学知识,概括唐朝民族关系和对外交往的特点。(8分)

(2)依据材料二并结合所学知识,指出隋唐文化的世界地位,分析其形成的主要原因。(7分)

19.【“天下国家”的蜕变】阅读下列材料,回答问题。(12分)

材料 公元前3世纪到公元2世纪,中国开始蜕变,从中原的中国不断向四周扩展,成为中国本部的中国。秦汉帝国的制度,建立了“天下国家”体制,而精耕农业、市场网络与文官组织,也成为中国文明的特色。由于普世帝国的稳定性,中国在历经一次又一次与北方游牧民族的冲突对抗后,仍能延续而不崩解。

——许倬云《万古江河》

依据材料并结合所学知识,自拟一个论题,并进行论述。(要求:观点明确,史论结合,表述成文。)

孝感市2023-2024学年高一上学期期中考试

历史参考答案

一、选择题:

题号 1 2 3 4 5 6 7 8

答案 C A B A D A C B

题号 9 10 11 12 13 14 15

答案 C D C B A D C

1.答案:C 解析:材料未将这些文明同世界其它地区文明进行对比,无法得出世界领先的结论,A项错误。材料未涉及家族与国家在组织结构方面的相似性,且西周的宗法制和分封制体现了家国一体的特征,B项错误。“新石器时代文化遗存有1万多处,且分布广泛,构成了中华文明的基础”,体现的新石器时代的文化遗存多且分布广泛,多元一体;分布图中细节部分体现了多元性,整体看体现了一体的格局,C项正确。材料中未能体现连绵不断的特征,D项错误。

2.答案:A 解析:材料以西周的婚姻关系反映当时的宗法伦理,“自周天子到各级贵族用婚姻关系把自己和异姓贵族结合起来,整个国家宛如一个庞大的家族系统”,贵族通过异姓间的政治联姻,扩大统治基础,A项正确。加强周天子对地方政治统治的是分封制,B项错误。材料未涉及婚姻的程序,且重视程序和礼仪是表现、特征,非政治目的,C项错误。西周利用血缘的亲疏与嫡庶来确定继承关系和名分,D项错误。

3.答案:B 解析:依据材料“北京”“此纹饰可能受到中原文化的影响”“带有明显的游牧民族特色”,可见反映的主旨是不同地区文化的交流和相互影响,B项正确,ACD三项错误。

4.答案:A 解析:依据设问,可知考查材料的深层次本质信息。韩非子将尧、舜、禹之间的权力转移描绘成激烈斗争的结果,再结合其所处的大变革时代,反映了他主张君主要加强集权,防范臣下的思想,A项正确。B项并非材料本质信息,错误。春秋战国时期礼崩乐坏,C项错误。D项错在“以法为工具”,材料未能体现此信息,错误。

5.答案:D 解析:李斯的“今陛下”指秦始皇,董仲舒的“今陛下”指汉武帝,司马迁两者对比,取秦始皇而舍汉武帝,认为秦始皇的统一功绩更具重要历史意义,D项正确。“有待商榷”,不准确,司马迁已经取秦始皇而舍汉武帝,有自己的取舍,A项错误。材料讲两个皇帝的统一天下的功绩,并非时代背景,B项错误。材料未涉及“评价皇帝不能从众迎合顺从”的信息,C项错误。

6.答案:A 解析:汉初吸取秦朝暴政灭亡的教训,采取“与民休息”的措施,因此出现了“文景之治”,A项正确。汉初地方行政制度是“郡国并行制”,并非沿袭秦朝的郡县制,B项错误。汉武帝设立中朝,尚书令的作用开始提升,C项错误。西汉后期王莽夺取皇位后进行社会改革,且光武中兴是东汉初期汉光武帝刘秀的政绩,D项错误。

7.答案:C 解析:材料关键信息:“最高军政长官”“督察……诸外国动静,……可安辑(安抚),安辑之;可击,击之”,可见其把政治军事作用放在重要位置,C项正确。B项错在东南少数民族地区;AD项与材料信息不符。

8.答案:B 解析:北方战乱,人民大批流亡南下,江南地区得到开发,B项正确。西晋最后被内迁匈奴贵族所灭,自此,中国历史进入一个比较长的政权分立时期,A项错误。“攻城掠地,蹂躏中原”,C项错误。东晋门阀士族专权,D项错误。

9.答案:C 解析:祭祀制度作为国家统治指导思想的外延,发挥着整合社会政治信仰和维护统治的功能,祭祀制度的革新一定程度上反映了政治统治方式的变化。前期祭祀以母权崇拜和自然崇拜为特点,体现了政权的非封建化特征,孝文帝改革后明显地向华夏圣君和儒家先贤倾斜,呈现出封建国家化的特点,C项正确。祭祀内容的丰富性是表面信息,A项错误。材料与祭祀礼仪的灵活性和为隋唐盛世奠基关系不大,BD错误。

10.答案:D 解析:材料中四个时期的户数、口数大致相当,但隋炀帝时期的田地面积远高于隋文帝时期和唐鼎盛时期,每口平均亩数也远高于唐鼎盛时期。在人口增长并没有大的变化时,统治者在数据上夸大田地的数量,相应地劳动人民的赋税就会猛然加重。这与隋炀帝时期赋税沉重相符,D项正确。唐以前,耕犁是长直辕犁,回转困难。唐朝出现曲辕犁,大大提高了农业生产水平,故AB项错误。唐朝商品经济发展与材料主旨信息不符,C项错误。

11.答案:C 解析:《步辇图》既描绘了唐太宗接见吐蕃使者的场景,也展现了唐代美术发展水平,承载着史学研究和艺术审美双重价值,C项正确。图中没有体现市民生活和市井风情,A项错误;图中不能体现“频繁”,B项错误;吐蕃和唐朝是国内交流,不是中外交流,D项错误。

12.答案:B 解析:材料突出科举制下人员的流动,促进了社会阶层的流动,并未失去选拔人才的作用,A项错误,B项正确。材料未涉及科举的录取原则及考试内容,CD两项错误。

13.答案:A 解析:纳绢或布代役,有利于保证农民生产时间,体现了国家对农民人身控制松弛,政府的赋税收入也有了保障,BCD三项符合材料信息,但与设问不符,错误。唐初的租庸调制仍以人丁为主征税,符合设问,A项正确。

14.答案:D 解析:材料信息为:魏晋南北朝时期,道教、佛教、儒学之间的借鉴及发展,反映了当时思想活跃,呈现多元特征,D项正确。A项仅涉及佛教,且不能体现材料主旨信息,错误。隋朝时期儒学家提出儒佛道“三教合归儒”,与材料时间不符,B项错误。材料未涉及中外交流的盛况,C项错误。

15.答案:C 解析:由“世界上现存最古老”“世界上现存最早的”“世界上最早由国家颁行的”可知,C项正确。

二、非选择题:

16.【华夏认同】(14分)

(1)途径:东迁、迁都;与晋魏等国政治联姻、重用中原诸夏人才、吸收中原文化、兼并战争等。(8分,任答四点即可)

(2)历史意义:秦人融入华夏民族,促进了华夏民族的发展壮大,分布更为广泛;华夏认同观念的增强,推动了中国古代统一多民族国家的形成和发展;秦人融入华夏民族,体现了华夏文明巨大的包容性和凝聚力;加强了民族交融,以秦为代表的华夏周边民族对华夏文明的发展作出重要贡献。(6分,任答三点即可。若有其它答案,有理有据,皆可酌情给分。)

解析:(1)“秦人一再东迁,势力……”“孝公迁都至咸阳,完成了……”可知途径一,东迁、迁都。“秦穆公在位时期,娶晋国太子申生之姊……”“秦武王娶魏女为王后”可知途径二,与晋魏等国政治联姻。“秦孝公发布求贤令,由此……”可知途径三,重用中原诸夏人才。“《吕氏春秋》是秦人吸收中原文化的重要文化成果”可知途径四,吸收中原文化。“秦国发动的兼并战争”可知途径五,兼并战争。

(2)分析设问“秦人融入并认同华夏民族的历史意义”,从“融入”、“认同”的角度可得出两方面的历史意义:秦人融入华夏民族,促进了华夏民族的发展壮大,分布更为广泛。华夏认同观念的增强,推动了中国古代统一多民族国家的形成和发展。还可依据所学知识,从华夏文明的角度:秦人融入华夏民族,体现了华夏文明巨大的包容性和凝聚力;加强了民族交融,以秦为代表的华夏周边民族对华夏文明的发展做出重要贡献。

17.【区域开发】(14分)

(1)同:地域辽阔。(2分)

异:汉代人烟稀少;南朝人口增加。

汉代农业生产落后,物资贫乏;南朝农业发展,物资富足。(4分)

(2)格局:经济重心在北方,北方和南方经济发展不平衡。(2分)

重要意义:推动南方农业、手工业、商业的发展以及城市的繁荣,南北经济趋向平衡;为经济重心逐渐南移奠定了基础;促进了民族交往交流交融。(6分,若有其它答案,有理有据,皆可酌情给分。)

解析:(1)材料一主要信息:地域广阔、人口稀少,火耕水耨、农业生产落后,没有积蓄,多为贫穷人家。材料二主要信息:国家繁盛,人口增涨,土地广袤、田野肥沃,农民勤劳耕作,一年的收获,能让多个郡县不挨饿。可知:同:地域辽阔。异:汉代人烟稀少;南朝人口增加。汉代农业生产落后,物资贫乏;南朝农业发展,物资富足。

(2)据材料“改变了传统的经济格局,使南方的经济地位日益重要起来,使全国经济重心开始出现由北向南的转移。”可知传统的经济格局是“经济重心在北方,北方和南方经济发展不平衡”。据材料“从农业始,带动了手工业、商业……都市的繁荣”,可知意义之一是:推动南方农业、手工业、商业的发展以及城市的繁荣,南北经济趋向平衡。“使全国经济重心开始出现由北向南的转移”,可知意义之二是:为经济重心逐渐南移奠定了基础。最后根据教材内容“在江南开发的过程中,许多山区的少数民族也逐渐与汉族交融”,可知促进了民族交往交流交融。

18.【民族关系和对外交往】(15分)

(1)特点:统治者奉行开明的民族政策;在边疆少数民族地区设置专门管理机构,加强中央对边疆的管理;唐朝对外交通发达,海陆交通线并进,交往范围广泛;中外交往具有双向性;民族交往、对外交往活跃。(8分,任答四点即可。若有其它答案,有理有据,皆可酌情给分。注意设问涉及民族关系、对外交往两方面,作答时这两方面都要涉及。)

(2)世界地位:形成东亚文化圈(或中国文化圈),成为世界文化中心。(1分)

主要原因:大一统局面,社会安定;开放包容的对外文化政策;隋唐制度、文化的创新性、先进性;周边各国的学习借鉴;经济繁荣,国力强盛。(6分,任答三点即可。若有其它答案,有理有据,皆可酌情给分。)

解析:(1)地图类题型,不能忽视图名、图例的信息。在民族关系方面,文成公主入藏(图例),可知统治者奉行开明的民族政策;安西都护府等,可知政府在边疆少数民族地区设置专门管理机构,加强中央对边疆的管理。在对外交往方面,海陆两条交通线(图例),可知唐朝对外交通发达,海陆交通线并进,交往范围广泛;玄奘西行、鉴真东渡以及遣唐使(图例),可知中外交往具有双向性;最后,总体看来民族交往、对外交往活跃。

(2)第一小问,隋唐文化的世界地位,据材料“成为光芒四射的世界文化中心”“形成了东亚文化圈”可得出:形成东亚文化圈(或中国文化圈),成为世界文化中心。第二小问,在第一小问的基础上,回答中国文化圈形成的主要原因。材料“隋唐统一之后”,可知,大一统局面,社会安定;“汇聚南北内外多种文化,融合创新”,可知,开放包容的对外文化政策;“周边各国以中华文明为榜样,向隋唐派遣使者和留学生,积极学习并吸收中华文明的成果。”可知两点,“隋唐制度、文化的创新性、先进性;周边各国的学习借鉴”;最后根据所学知识及唯物史观,得出“经济繁荣,国力强盛”。

19.【“天下国家”的蜕变】(12分)

示例一:

秦汉时期统一多民族国家的建立和巩固

公元前230年-前221年,秦灭六国,建立起第一个统一的王朝。随后征服南越地区,击退了北方匈奴的进攻,幅员辽阔。秦朝还通过皇帝制度、三公九卿制、郡县制,以及统一文字、货币、度量衡,颁布法律、编制户籍等措施巩固中央集权的统治。统一中央集权国家的形成是历史发展的必然,促进了各民族的交往交流交融,推动了统一多民族国家的政治、经济、社会的发展。

汉武帝时期,政治上通过推恩令、中外朝制度、察举制、刺史制度加强中央集权。经济上改革币制、铸币权收归中央、盐铁官营等加强对经济的统一管理。思想上尊崇儒术,儒学成为我国封建社会的主流意识形态。汉武帝还在稳固边疆的基础上积极开拓疆域,通过三次大规模战争解除匈奴威胁,设置河西四郡。西汉对东南沿海和西南少数民族地区的治理更加有效。统一多民族封建国家得到巩固加强。

秦汉时期的疆域从中原不断向四周扩展,从“中原的中国”转向“中国的中国”,制度上完成了“封邦建国”向“天下国家”体制的转变。

示例二:

秦汉时期“天下国家”的蜕变

公元前230年-前221年,秦灭六国,建立起第一个统一的王朝。随后征服南越地区,击退了北方匈奴的进攻,幅员辽阔。汉武帝时期,通过三次大规模战争解除匈奴威胁,设置河西四郡,后设置西域都护府,加强对西域的军政管理。西汉还加强对东南沿海和西南少数民族地区的治理。中国从中原的中国不断向四周扩展,成为中国本部的中国。

秦统一后,通过皇帝制度、三公九卿制、郡县制,以及统一文字、货币、度量衡,颁布法律、编制户籍等措施巩固中央集权的统治。汉武帝时期,政治上通过推恩令、中外朝制度、察举制、刺史制度加强中央集权。秦汉从制度上完成了“封邦建国”向“天下国家”的转变。

在秦汉大变革时期,统一中央集权国家的形成是历史发展的必然,统一多民族封建国家得以建立和巩固。

解析:本题作答须首先明确材料主旨,据材料“公元前3世纪到公元2世纪”“从中原的中国不断向四周扩展”“秦汉帝国的制度”,可知主要讲述秦汉的统一、疆域的扩展、制度的建设。依据所学知识,可确定论题为“秦汉时期统一多民族国家的建立和巩固”或“秦汉时期‘天下国家’的蜕变”,再结合相关史实论述。若考生单从疆域或制度的角度论述,或其它论题及论述,言之有理皆可酌情给分。

10 12分 观点明确,史论结合紧密,材料充分,论证严谨,表述准确。

7 9分 观点比较明确,史论结合比较紧密,材料比较充分,论证比较严谨,表述比较准确。

4 6分 观点不够明确,史论结合不够紧密,材料不够充分,论证不够严谨,表述不够准确。

0 3分 观点不明确,史论结合不紧窑,材料不充分,论证不严谨,表述不准确。

历史试卷

考试时间:2023年11月23日上午10:30-11:45 试卷满分:100分

注意事项:

1.答题前,先将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号填写在试卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。

2.选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

3.非选择题的作答:用黑色签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

一、选择题:本题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

1.目前,中国已发现的新石器时代文化遗存有1万多处,且分布广泛,构成了中华文明的基础。下图是《中国新石器时代文化遗存分布图》。据此可知,中华文明起源呈现出( )

A.世界领先的特点 B.家国一体的形态

C.多元一体的格局 D.连绵不断的特征

2.西周时期的婚姻是事关宗族延续繁衍的大事。西周初将“同姓不婚”定为宗法伦理,自周天子到各级贵族用婚姻关系把自己和异姓贵族结合起来,整个国家宛如一个庞大的家族系统。西周这种婚姻关系的政治目的是( )

A.巩固政权的统治基础 B.加强周天子对地方的政治统治

C.重视婚姻程序和礼仪 D.解决阶级内部权力分配的矛盾

3.1975年在(北京)延庆县西拨子村发现了五十余件青铜器,其中一件口沿饰有重环纹的铜鼎残片,此纹饰可能受到中原文化的影响:出土的铜刀、铜猎钩等,带有明显的游牧民族特色。对此解读最准确的是( )

A.金属冶炼技术的进步 B.不同地区文化的交流和相互影响

C.区域经济发展不平衡 D.出土的青铜器类型丰富器型独特

4.《韩非子·说疑》中记载:“舜逼尧,禹逼舜,汤放桀,武王伐纣,此四王者,人臣弑其君者也。”将尧、舜、禹之间的权力转移描绘成激烈斗争的结果,从侧面反映了韩非子主张( )

A.君主要加强集权统治 B.通过臣弑君实现权力转移

C.尧舜禹时期礼崩乐坏 D.以法为工具有效控制臣民

5.有关“秦并有天下”的说法,司马迁在《史记》中反复强调。《秦始皇本纪》和《李斯列传》两次载李斯语“今皇帝并有天下”,“今陛下并有天下”,然而《史记》却不采用董仲舒说“今陛下并有天下”。原因可能是司马迁认为( )

A.“陛下并有天下”有待商榷 B.李斯、董仲舒的时代背景不同

C.评价皇帝不能从众迎合顺从 D.秦的统一更具重要的历史意义

6.历史推导能力是历史学科的重要思维能力,下列推导符合逻辑的是( )

A.汉初吸取秦朝速亡的教训——采取“与民休息”政策——出现“文景之治”

B.汉初沿袭秦朝制度——在地方推行郡国并行制——出现“七国之乱”

C.汉武帝设立中朝——尚书令的作用开始减弱——君权得以加强

D.东汉中期外戚专权——王莽推行社会改革——出现“光武中兴”

7.作为西域都护府最高军政长官西域都护,政府给予其便宜行事的特权,“都护督察乌孙、康居诸外国动静,有变以闻。可安辑(安抚),安辑之;可击,击之”。由此可知,西域都护府的设立( )

A.促进了汉朝和西域的交流融合 B.加强了对东南少数民族地区的有效治理

C.把政治军事作用放在重要位置 D.使得边疆管理呈现与内地一体化的趋势

8.西晋末年八王之乱时,成都王司马颖招引匈奴贵族刘渊作外援助战,刘渊就以“赴国难”的美名,长驱直入,攻城掠地,蹂躏中原。此事件的社会影响是( )

A.社会稳定,北方实现统一 B.北方流民南迁,江南得到开发

C.民族友好,交往交融加强 D.门阀士族专权,王与马共天下

9.北魏前期的祭祀呈现出母权崇拜和自然崇拜的特点,孝文帝改革后在祭祀对象上明显地向以尧舜禹等为主的华夏圣君和儒家先贤倾斜。这种变化一定程度上反映了北魏( )

A.祭祀内容的丰富性 B.祭祀礼仪的灵活性

C.政权的封建化进程 D.为隋唐的盛世奠基

10.下图为隋唐户口、田地统计数据(部分),据表可推知( )

朝代 年度 公元(年) 户数(户) 口数(口) 田地(亩) 每户平均口数 每户平均由数 每口平均由数

隋 文帝开皇九年 589 — — 1940426700 — — —

炀帝大业五年 609 8907546 46019956 5585404000 5.17 627.04 121.37

唐 玄宗开元十四年 726 7069565 41419712 1440386213 5.86 —— 34.78

天宝十四年 755 8914709 52919309 1430386213 5.94 160.45 27.03

A.隋朝的农业生产力远高于唐朝 B.曲辕犁的出现大大增加了耕地面积

C.唐朝时期的商品经济空前繁荣 D.隋炀帝时统计土地数据的浮夸作风

11.下图为唐代著名画家阎立本的《步辇图》,描绘了唐太宗李世民接见吐蕃使臣的情景。该作品体现了( )

A.文人意趣与市井风情的杂糅 B.民族之间交流交融频繁

C.艺术审美与史料价值的统一 D.中外交流巩固盛世局面

12.在科举制度下,考中进士或举人,就有机会进入宫廷或地方衙门为官作吏;考中秀才,也可在乡村里当教书先生,当一名乡绅。这反映出科举制( )

A.失去了选拔人才的作用 B.促进了社会阶层的流动

C.录取依据缺乏公平公正 D.促进了儒学的广泛传播

13.唐初,除租、调外,男子不去服徭役的可以纳绢或布代役,称为庸。对此解读有误的是( )

A.不再以人丁为征税之本 B.国家放松了对农民的人身控制

C.保障了政府的赋税收入 D.保证农民有较充分的生产时间

14.魏晋南北朝时期,道教在民间广为传播,主张贵儒和尊道。佛教在中国盛行,吸收儒道思想,渐趋本土化。儒学开始吸收佛教和道教的精神,有了新的发展。这些现象反映了该时期( )

A.佛教盛行适应了现实需要 B.儒佛道的“三教合归儒”

C.中外思想文化交流的盛况 D.思想活跃呈现多元特征

15.隋朝工匠李春设计建造的赵州桥是世界上现存最古老的石拱桥,唐朝雕版印刷的《金刚经》卷子是世界上现存最早的、有确切日期的雕版印刷品,唐高宗时编修的《唐本草》是世界上最早由国家颁行的药典。据此可知隋唐时期的科技( )

A.发展达到顶峰 B.受到政府重视 C.走在世界前列 D.忽视理论研究

二、非选择题(本大题包括4小题。第16题14分,第17题14分,第18题15分,第19题12分,共55分)

16.【华夏认同】阅读下列材料,回答问题。(14分)

材料

时间 秦人融入、认同华夏民族的历程

西周时期 秦人肇兴于陇右,偏居于西陲。

春秋时期 秦襄公因护卫周平王东迁洛邑有功,被封为诸侯,秦人由此进入诸侯国之列。此后,秦人一再东迁,势力扩大到关中地区,成为西北地区一个实力强大的诸侯国。 秦穆公在位时期,娶晋国太子申生之姊,秦穆公之女怀嬴嫁给为质于秦的晋太子圉。 但在整个春秋时期,中原诸夏一直将秦人视为夷狄并加以歧视。

战国时期 秦孝公发布求贤令。由此引发了中原诸夏人才西向入秦的高潮。孝公迁都至咸阳,完成了其活动中心由陇右到关中腹地的重大转移。 秦武王娶魏女为王后。 秦庄襄王时,吕不韦成为秦国的相国。吕不韦招募大量宾客游士至门下,合众人之力,编撰《吕氏春秋》。《吕氏春秋》是秦人吸收中原文化的重要文化成果,也是秦人与华夏交融互动的典范。 战国晚期,秦人身上的“戎狄”标签已经淡化,甚至消失。秦国发动的兼并战争,在六国人士心目中不是异族入侵,而是强者对弱者的征服战争。秦与六国之间已经不存在夷夏之别,秦人已经完全融入并认同华夏民族。

——摘编自彭丰文《从边缘到中心:秦人认同华夏民族的心理历程及其历史意义》

(1)依据材料并结合所学知识,归纳秦人融入华夏民族的途径有哪些。(8分)

(2)依据材料并结合所学知识,概括分析秦人融入并认同华夏民族具有怎样的历史意义。(6分)

17.【区域开发】阅读下列材料,回答问题。(14分)

材料一 楚越之地,地广人希(稀),饭稻羹鱼,或火耕而水耨……无积聚而多贫。是故江、淮以南,无冻饿之人,亦无千金之家。

——《史记·货殖列传》

材料二 江南之为国盛矣。……自此以至大明(公元457-464)之季,年逾六纪,民户繁育,将曩时(往时、以前)一矣。地广野丰,民勤本业,一岁或稔(庄稼成熟),则数郡忘饥。

——南朝·《宋书》

材料三 江南的经济开发,从农业始,带动了手工业、商业的发展,带动了集镇的兴起和都市的繁荣,而且改变了传统的经济格局,使南方的经济地位日益重要起来,使全国经济重心开始出现由北向南的转移。

——《中国大通史·魏晋南北朝卷》

(1)依据材料一、二并结合所学知识,概括汉代和南朝时期江南地区的异同。(6分)

(2)依据材料三并结合所学知识,指出“传统的经济格局”是什么格局,概括江南的经济开发有何重要意义?(8分)

18.【民族关系和对外交往】阅读下列材料,回答问题。(15分)

材料一 《唐朝的民族关系和对外交往示意图》

材料二 隋唐统一之后,汇聚南北内外多种文化,融合创新,成为光芒四射的世界文化中心。周边各国以中华文明为榜样,向隋唐派遣使者和留学生,积极学习并吸收中华文明的成果。中华典章制度、思想文学、生活方式和观念形态深刻渗入日本、朝鲜和越南,最终以中华文明为基础、以汉字为表征形成了东亚文化圈。该文化圈又国汉字所承载的中华文明,也被称为“中国文化图”。

——袁行霈《中华文明史》

(1)依据材料一并结合所学知识,概括唐朝民族关系和对外交往的特点。(8分)

(2)依据材料二并结合所学知识,指出隋唐文化的世界地位,分析其形成的主要原因。(7分)

19.【“天下国家”的蜕变】阅读下列材料,回答问题。(12分)

材料 公元前3世纪到公元2世纪,中国开始蜕变,从中原的中国不断向四周扩展,成为中国本部的中国。秦汉帝国的制度,建立了“天下国家”体制,而精耕农业、市场网络与文官组织,也成为中国文明的特色。由于普世帝国的稳定性,中国在历经一次又一次与北方游牧民族的冲突对抗后,仍能延续而不崩解。

——许倬云《万古江河》

依据材料并结合所学知识,自拟一个论题,并进行论述。(要求:观点明确,史论结合,表述成文。)

孝感市2023-2024学年高一上学期期中考试

历史参考答案

一、选择题:

题号 1 2 3 4 5 6 7 8

答案 C A B A D A C B

题号 9 10 11 12 13 14 15

答案 C D C B A D C

1.答案:C 解析:材料未将这些文明同世界其它地区文明进行对比,无法得出世界领先的结论,A项错误。材料未涉及家族与国家在组织结构方面的相似性,且西周的宗法制和分封制体现了家国一体的特征,B项错误。“新石器时代文化遗存有1万多处,且分布广泛,构成了中华文明的基础”,体现的新石器时代的文化遗存多且分布广泛,多元一体;分布图中细节部分体现了多元性,整体看体现了一体的格局,C项正确。材料中未能体现连绵不断的特征,D项错误。

2.答案:A 解析:材料以西周的婚姻关系反映当时的宗法伦理,“自周天子到各级贵族用婚姻关系把自己和异姓贵族结合起来,整个国家宛如一个庞大的家族系统”,贵族通过异姓间的政治联姻,扩大统治基础,A项正确。加强周天子对地方政治统治的是分封制,B项错误。材料未涉及婚姻的程序,且重视程序和礼仪是表现、特征,非政治目的,C项错误。西周利用血缘的亲疏与嫡庶来确定继承关系和名分,D项错误。

3.答案:B 解析:依据材料“北京”“此纹饰可能受到中原文化的影响”“带有明显的游牧民族特色”,可见反映的主旨是不同地区文化的交流和相互影响,B项正确,ACD三项错误。

4.答案:A 解析:依据设问,可知考查材料的深层次本质信息。韩非子将尧、舜、禹之间的权力转移描绘成激烈斗争的结果,再结合其所处的大变革时代,反映了他主张君主要加强集权,防范臣下的思想,A项正确。B项并非材料本质信息,错误。春秋战国时期礼崩乐坏,C项错误。D项错在“以法为工具”,材料未能体现此信息,错误。

5.答案:D 解析:李斯的“今陛下”指秦始皇,董仲舒的“今陛下”指汉武帝,司马迁两者对比,取秦始皇而舍汉武帝,认为秦始皇的统一功绩更具重要历史意义,D项正确。“有待商榷”,不准确,司马迁已经取秦始皇而舍汉武帝,有自己的取舍,A项错误。材料讲两个皇帝的统一天下的功绩,并非时代背景,B项错误。材料未涉及“评价皇帝不能从众迎合顺从”的信息,C项错误。

6.答案:A 解析:汉初吸取秦朝暴政灭亡的教训,采取“与民休息”的措施,因此出现了“文景之治”,A项正确。汉初地方行政制度是“郡国并行制”,并非沿袭秦朝的郡县制,B项错误。汉武帝设立中朝,尚书令的作用开始提升,C项错误。西汉后期王莽夺取皇位后进行社会改革,且光武中兴是东汉初期汉光武帝刘秀的政绩,D项错误。

7.答案:C 解析:材料关键信息:“最高军政长官”“督察……诸外国动静,……可安辑(安抚),安辑之;可击,击之”,可见其把政治军事作用放在重要位置,C项正确。B项错在东南少数民族地区;AD项与材料信息不符。

8.答案:B 解析:北方战乱,人民大批流亡南下,江南地区得到开发,B项正确。西晋最后被内迁匈奴贵族所灭,自此,中国历史进入一个比较长的政权分立时期,A项错误。“攻城掠地,蹂躏中原”,C项错误。东晋门阀士族专权,D项错误。

9.答案:C 解析:祭祀制度作为国家统治指导思想的外延,发挥着整合社会政治信仰和维护统治的功能,祭祀制度的革新一定程度上反映了政治统治方式的变化。前期祭祀以母权崇拜和自然崇拜为特点,体现了政权的非封建化特征,孝文帝改革后明显地向华夏圣君和儒家先贤倾斜,呈现出封建国家化的特点,C项正确。祭祀内容的丰富性是表面信息,A项错误。材料与祭祀礼仪的灵活性和为隋唐盛世奠基关系不大,BD错误。

10.答案:D 解析:材料中四个时期的户数、口数大致相当,但隋炀帝时期的田地面积远高于隋文帝时期和唐鼎盛时期,每口平均亩数也远高于唐鼎盛时期。在人口增长并没有大的变化时,统治者在数据上夸大田地的数量,相应地劳动人民的赋税就会猛然加重。这与隋炀帝时期赋税沉重相符,D项正确。唐以前,耕犁是长直辕犁,回转困难。唐朝出现曲辕犁,大大提高了农业生产水平,故AB项错误。唐朝商品经济发展与材料主旨信息不符,C项错误。

11.答案:C 解析:《步辇图》既描绘了唐太宗接见吐蕃使者的场景,也展现了唐代美术发展水平,承载着史学研究和艺术审美双重价值,C项正确。图中没有体现市民生活和市井风情,A项错误;图中不能体现“频繁”,B项错误;吐蕃和唐朝是国内交流,不是中外交流,D项错误。

12.答案:B 解析:材料突出科举制下人员的流动,促进了社会阶层的流动,并未失去选拔人才的作用,A项错误,B项正确。材料未涉及科举的录取原则及考试内容,CD两项错误。

13.答案:A 解析:纳绢或布代役,有利于保证农民生产时间,体现了国家对农民人身控制松弛,政府的赋税收入也有了保障,BCD三项符合材料信息,但与设问不符,错误。唐初的租庸调制仍以人丁为主征税,符合设问,A项正确。

14.答案:D 解析:材料信息为:魏晋南北朝时期,道教、佛教、儒学之间的借鉴及发展,反映了当时思想活跃,呈现多元特征,D项正确。A项仅涉及佛教,且不能体现材料主旨信息,错误。隋朝时期儒学家提出儒佛道“三教合归儒”,与材料时间不符,B项错误。材料未涉及中外交流的盛况,C项错误。

15.答案:C 解析:由“世界上现存最古老”“世界上现存最早的”“世界上最早由国家颁行的”可知,C项正确。

二、非选择题:

16.【华夏认同】(14分)

(1)途径:东迁、迁都;与晋魏等国政治联姻、重用中原诸夏人才、吸收中原文化、兼并战争等。(8分,任答四点即可)

(2)历史意义:秦人融入华夏民族,促进了华夏民族的发展壮大,分布更为广泛;华夏认同观念的增强,推动了中国古代统一多民族国家的形成和发展;秦人融入华夏民族,体现了华夏文明巨大的包容性和凝聚力;加强了民族交融,以秦为代表的华夏周边民族对华夏文明的发展作出重要贡献。(6分,任答三点即可。若有其它答案,有理有据,皆可酌情给分。)

解析:(1)“秦人一再东迁,势力……”“孝公迁都至咸阳,完成了……”可知途径一,东迁、迁都。“秦穆公在位时期,娶晋国太子申生之姊……”“秦武王娶魏女为王后”可知途径二,与晋魏等国政治联姻。“秦孝公发布求贤令,由此……”可知途径三,重用中原诸夏人才。“《吕氏春秋》是秦人吸收中原文化的重要文化成果”可知途径四,吸收中原文化。“秦国发动的兼并战争”可知途径五,兼并战争。

(2)分析设问“秦人融入并认同华夏民族的历史意义”,从“融入”、“认同”的角度可得出两方面的历史意义:秦人融入华夏民族,促进了华夏民族的发展壮大,分布更为广泛。华夏认同观念的增强,推动了中国古代统一多民族国家的形成和发展。还可依据所学知识,从华夏文明的角度:秦人融入华夏民族,体现了华夏文明巨大的包容性和凝聚力;加强了民族交融,以秦为代表的华夏周边民族对华夏文明的发展做出重要贡献。

17.【区域开发】(14分)

(1)同:地域辽阔。(2分)

异:汉代人烟稀少;南朝人口增加。

汉代农业生产落后,物资贫乏;南朝农业发展,物资富足。(4分)

(2)格局:经济重心在北方,北方和南方经济发展不平衡。(2分)

重要意义:推动南方农业、手工业、商业的发展以及城市的繁荣,南北经济趋向平衡;为经济重心逐渐南移奠定了基础;促进了民族交往交流交融。(6分,若有其它答案,有理有据,皆可酌情给分。)

解析:(1)材料一主要信息:地域广阔、人口稀少,火耕水耨、农业生产落后,没有积蓄,多为贫穷人家。材料二主要信息:国家繁盛,人口增涨,土地广袤、田野肥沃,农民勤劳耕作,一年的收获,能让多个郡县不挨饿。可知:同:地域辽阔。异:汉代人烟稀少;南朝人口增加。汉代农业生产落后,物资贫乏;南朝农业发展,物资富足。

(2)据材料“改变了传统的经济格局,使南方的经济地位日益重要起来,使全国经济重心开始出现由北向南的转移。”可知传统的经济格局是“经济重心在北方,北方和南方经济发展不平衡”。据材料“从农业始,带动了手工业、商业……都市的繁荣”,可知意义之一是:推动南方农业、手工业、商业的发展以及城市的繁荣,南北经济趋向平衡。“使全国经济重心开始出现由北向南的转移”,可知意义之二是:为经济重心逐渐南移奠定了基础。最后根据教材内容“在江南开发的过程中,许多山区的少数民族也逐渐与汉族交融”,可知促进了民族交往交流交融。

18.【民族关系和对外交往】(15分)

(1)特点:统治者奉行开明的民族政策;在边疆少数民族地区设置专门管理机构,加强中央对边疆的管理;唐朝对外交通发达,海陆交通线并进,交往范围广泛;中外交往具有双向性;民族交往、对外交往活跃。(8分,任答四点即可。若有其它答案,有理有据,皆可酌情给分。注意设问涉及民族关系、对外交往两方面,作答时这两方面都要涉及。)

(2)世界地位:形成东亚文化圈(或中国文化圈),成为世界文化中心。(1分)

主要原因:大一统局面,社会安定;开放包容的对外文化政策;隋唐制度、文化的创新性、先进性;周边各国的学习借鉴;经济繁荣,国力强盛。(6分,任答三点即可。若有其它答案,有理有据,皆可酌情给分。)

解析:(1)地图类题型,不能忽视图名、图例的信息。在民族关系方面,文成公主入藏(图例),可知统治者奉行开明的民族政策;安西都护府等,可知政府在边疆少数民族地区设置专门管理机构,加强中央对边疆的管理。在对外交往方面,海陆两条交通线(图例),可知唐朝对外交通发达,海陆交通线并进,交往范围广泛;玄奘西行、鉴真东渡以及遣唐使(图例),可知中外交往具有双向性;最后,总体看来民族交往、对外交往活跃。

(2)第一小问,隋唐文化的世界地位,据材料“成为光芒四射的世界文化中心”“形成了东亚文化圈”可得出:形成东亚文化圈(或中国文化圈),成为世界文化中心。第二小问,在第一小问的基础上,回答中国文化圈形成的主要原因。材料“隋唐统一之后”,可知,大一统局面,社会安定;“汇聚南北内外多种文化,融合创新”,可知,开放包容的对外文化政策;“周边各国以中华文明为榜样,向隋唐派遣使者和留学生,积极学习并吸收中华文明的成果。”可知两点,“隋唐制度、文化的创新性、先进性;周边各国的学习借鉴”;最后根据所学知识及唯物史观,得出“经济繁荣,国力强盛”。

19.【“天下国家”的蜕变】(12分)

示例一:

秦汉时期统一多民族国家的建立和巩固

公元前230年-前221年,秦灭六国,建立起第一个统一的王朝。随后征服南越地区,击退了北方匈奴的进攻,幅员辽阔。秦朝还通过皇帝制度、三公九卿制、郡县制,以及统一文字、货币、度量衡,颁布法律、编制户籍等措施巩固中央集权的统治。统一中央集权国家的形成是历史发展的必然,促进了各民族的交往交流交融,推动了统一多民族国家的政治、经济、社会的发展。

汉武帝时期,政治上通过推恩令、中外朝制度、察举制、刺史制度加强中央集权。经济上改革币制、铸币权收归中央、盐铁官营等加强对经济的统一管理。思想上尊崇儒术,儒学成为我国封建社会的主流意识形态。汉武帝还在稳固边疆的基础上积极开拓疆域,通过三次大规模战争解除匈奴威胁,设置河西四郡。西汉对东南沿海和西南少数民族地区的治理更加有效。统一多民族封建国家得到巩固加强。

秦汉时期的疆域从中原不断向四周扩展,从“中原的中国”转向“中国的中国”,制度上完成了“封邦建国”向“天下国家”体制的转变。

示例二:

秦汉时期“天下国家”的蜕变

公元前230年-前221年,秦灭六国,建立起第一个统一的王朝。随后征服南越地区,击退了北方匈奴的进攻,幅员辽阔。汉武帝时期,通过三次大规模战争解除匈奴威胁,设置河西四郡,后设置西域都护府,加强对西域的军政管理。西汉还加强对东南沿海和西南少数民族地区的治理。中国从中原的中国不断向四周扩展,成为中国本部的中国。

秦统一后,通过皇帝制度、三公九卿制、郡县制,以及统一文字、货币、度量衡,颁布法律、编制户籍等措施巩固中央集权的统治。汉武帝时期,政治上通过推恩令、中外朝制度、察举制、刺史制度加强中央集权。秦汉从制度上完成了“封邦建国”向“天下国家”的转变。

在秦汉大变革时期,统一中央集权国家的形成是历史发展的必然,统一多民族封建国家得以建立和巩固。

解析:本题作答须首先明确材料主旨,据材料“公元前3世纪到公元2世纪”“从中原的中国不断向四周扩展”“秦汉帝国的制度”,可知主要讲述秦汉的统一、疆域的扩展、制度的建设。依据所学知识,可确定论题为“秦汉时期统一多民族国家的建立和巩固”或“秦汉时期‘天下国家’的蜕变”,再结合相关史实论述。若考生单从疆域或制度的角度论述,或其它论题及论述,言之有理皆可酌情给分。

10 12分 观点明确,史论结合紧密,材料充分,论证严谨,表述准确。

7 9分 观点比较明确,史论结合比较紧密,材料比较充分,论证比较严谨,表述比较准确。

4 6分 观点不够明确,史论结合不够紧密,材料不够充分,论证不够严谨,表述不够准确。

0 3分 观点不明确,史论结合不紧窑,材料不充分,论证不严谨,表述不准确。

同课章节目录