我的童年

图片预览

文档简介

课件32张PPT。我的童年

季羡林学习目标1、掌握文学常识和生字词。

2、把握课文主要内容,了解作者童年生活的 特点。

3、品味本文平淡简洁而富有表现力的语言。阅读

季羡林(1911—2009),学者、翻译家、作家。山东临清人,字希逋、齐奘。1934年毕业于清华大学。国际著名东方学大师、语言学家、文学家、国学家、佛学家、史学家、教育家和社会活动家。历任北京大学副校长、中国社会科学院南亚研究所所长,是北京大学的终身教授。

早年留学国外,通英、德、梵、巴利文,能阅俄、法文,尤精于吐火罗文,是世界上仅有的精于此语言的几位学者之一。生前曾撰文三辞桂冠:国学大师、学界泰斗、国宝。

作者简介早年留学国外,通英、德、梵、巴利文,能阅俄、法文,尤精于吐火罗文(当代世界上分布区域最广的语系印欧语系中的一种独立语言),是世界上仅有的精于此语言的几位学者之一。为“梵学、佛学、吐火罗文研究并举,中国文学、比较文学、文艺理论研究齐飞”,其著作汇编成《季羡林文集》,共24卷。

《罗摩衍那 》

季羡林在大陆被许多人尊重,并被一些人奉为中国大陆的“国学大师”、“学界泰斗”、“国宝”。但他他待人十分谦和。

有一个秋天,北大新学期开始了,一个外地来的学子背着大包小包走进了校园,实在太累了,就把包放在路边。这时正好一位老人走来,年轻学子就拜托老人替自己看一下包,而自己则轻装去办理手续。老人爽快地答应了。

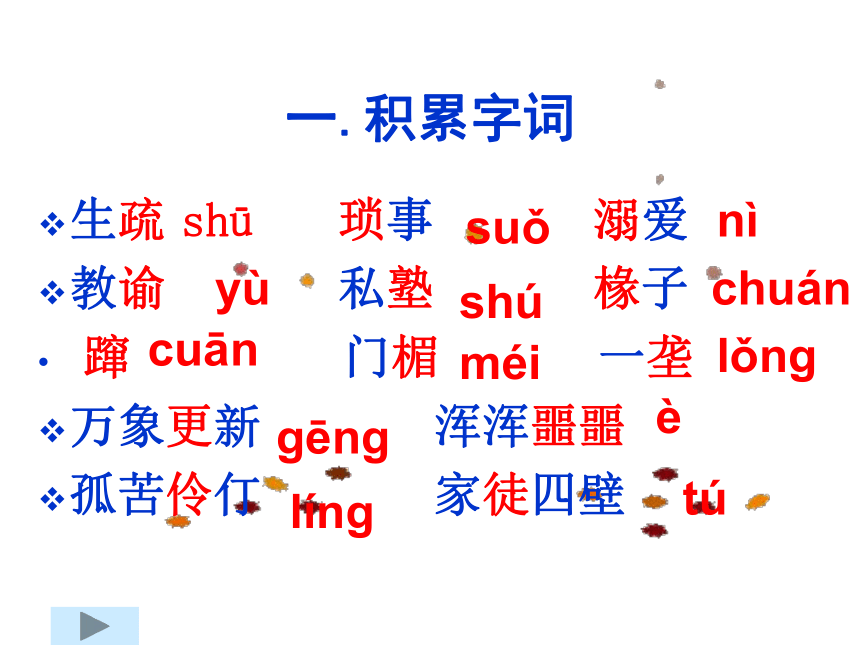

近一个小时过去,学子归来,老人还在尽职尽责地看守。谢过老人,两人分别!几日后是北大的开学典礼,这位年轻的学子惊讶地发现,主席台上就座的北大副校长季羡林正是那一天替自己看行李的老人。一.积累字词生疏 琐事 溺爱

教谕 私塾 椽子

蹿 门楣 一垄

万象更新 浑浑噩噩

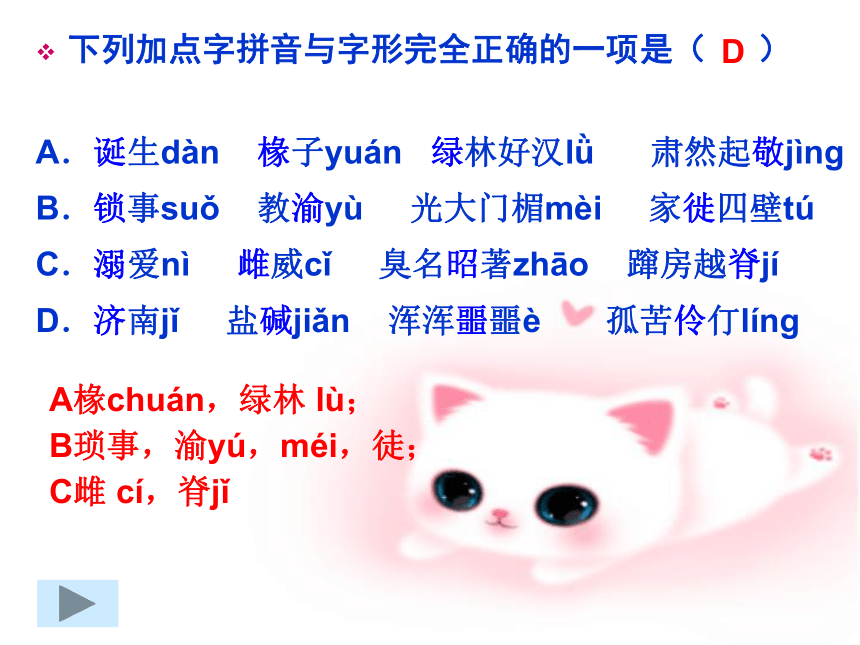

孤苦伶仃 家徒四壁suǒnìgēnglíngtúèyùcuānméilǒngshúchuánshū下列加点字拼音与字形完全正确的一项是( )

A.诞生dàn 椽子yuán 绿林好汉lǜ 肃然起敬jìng

B.锁事suǒ 教渝yù 光大门楣mèi 家徙四壁tú

C.溺爱nì 雌威cǐ 臭名昭著zhāo 蹿房越脊jí

D.济南jǐ 盐碱jiǎn 浑浑噩噩è 孤苦伶仃língA椽chuán,绿林 lù;

B琐事,渝yú,méi,徒;

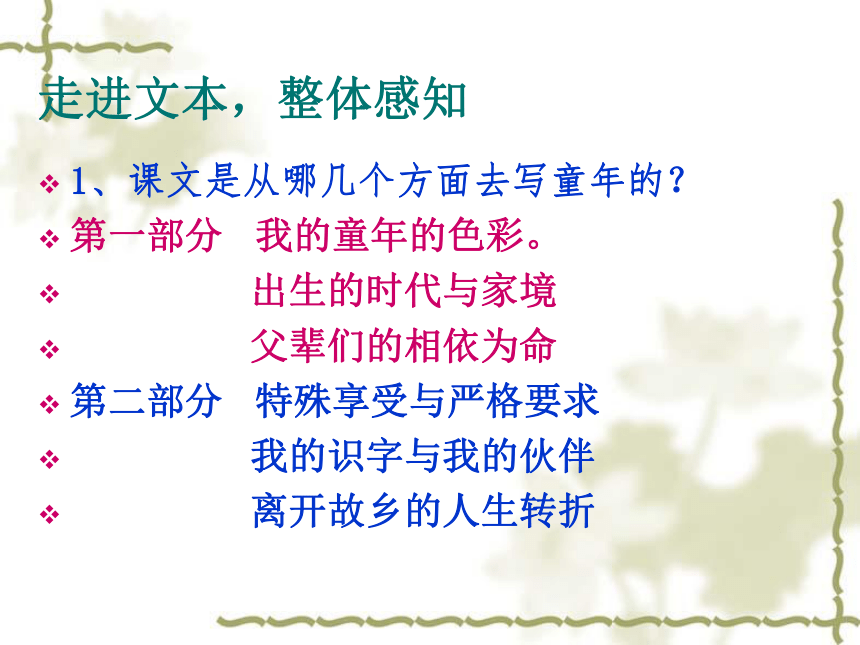

C雌?cí,脊jǐ?D1、课文是从哪几个方面去写童年的?

第一部分 我的童年的色彩。

?????????????????出生的时代与家境

?????????????????父辈们的相依为命

第二部分 特殊享受与严格要求

?????????????????我的识字与我的伙伴

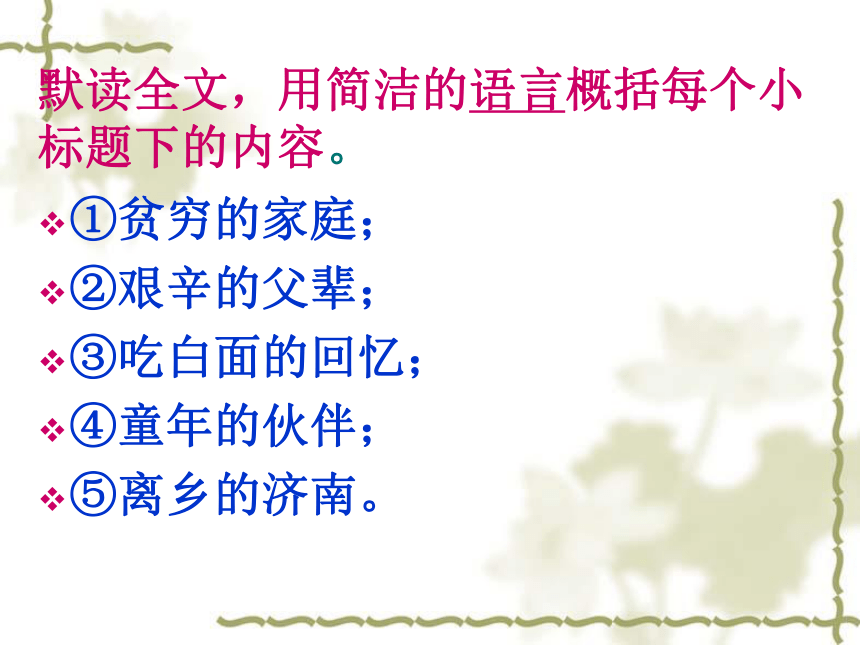

?????????????????离开故乡的人生转折走进文本,整体感知默读全文,用简洁的语言概括每个小标题下的内容。 ①贫穷的家庭;

②艰辛的父辈;

③吃白面的回忆;

④童年的伙伴;

⑤离乡的济南。 “现在写这些事情还有什么意义呢?”结合本文内容,探究作者写这些事情有什么意义。 能激励我前进,鼓舞我振作;

促进我养成对物质生活要求不高的良好习惯;

提醒做父母的爱护子女要得法。 精读课文,深入理解 1.第一段自然段表达了怎样的含义?有什么作用?

童年生活十分单调,只有代表贫困的灰黄色。

“灰色”总领全文,为全文奠定感情基调。2.作者开篇即说“?回忆起自己的童年来,眼前没有红,没有绿,是一片灰黄”结合课文,说说作者为什么如此形容自己的童年?

红色代表温暖,绿色代表喜悦快乐,灰黄代表忧郁悲凉。通 感

作者的童年是物质和精神都饱受苦难的年代。在父母身边时,物质生活极度匮乏;

所以作者回忆起童年生活,眼前没有喜气洋洋的红色,也没有生气勃勃的绿色,只是一片无奈悲凉的灰黄。3.作者的童年生活有什么特点?在这篇文章中,作者是从哪些方面表现这一特点的? 作者的童年可以说是苦难的童年。

作者出生的家庭极度贫穷,一年到头,只能“啃红高粱饼子就哭咸菜”,偶尔吃一回白面馒头如同吃“龙肝凤髓”一般;

为吃一块白面饼子,竟被赶到水坑中。

作者在6岁时便不得不离开家乡,离开父母,这对一个孩子来说,无疑也是极为残酷的事情。4.文章交代20世纪初期的中国情况有何作用?①交代我幼时生存的时代背景,指出当时的社会混乱,百姓生活在水深火热之中;

②为下文写我的家庭背景做了铺垫。(从大处着笔,有历史的深度和广度。)③④5.“当时皇威犹在,旧习未除,是大清帝国的继续,毫无万象更新之象”,这几句话表达了什么样的时代特点?表达了作者怎样的感情? 时代特点:新旧交替,封建影响强烈,置之脑后没有发生什么变化。

感情:失望和无奈之情。6.“专就山东论,是东部富而西部穷。我们县在山东西部又是最穷的县,我们村在穷县中是最穷的村,而我们家在全村中又是最穷的家。” 作者这样写有怎样的表达作用?

由大及小、由远及近,层层铺垫,突出了“我家”的极度贫困,能让读者产生深刻的印象。 7.在“父辈们”一节,并没有写到的我的童年生活,是否多余?为什么?

不多余。

这一段写父辈们的友好情宜,相依为命,交代了我的家庭成员及生活状况,表明家庭已经贫穷到了非常艰难的时候;

为下文写走出故乡到济南求学作了铺垫。 8.在“每天最高的享受”一节,作者为什么要先写“家境仍然是异常艰苦”?

是为了突出我的最高享受。正因为“家境仍然是异常艰苦”,吃到白面馒头才成了最高享受。 9. 为何要重点交代吃的问题?①在当时很多人吃不饱,常常被饿死;而孩子对吃关注更多,且印象深刻。

②这些生活经历影响了我将来的生活追求,对我影响深远。10.重点写了哪件事?说说你的理解。①偷吃白面饼子

不是表达“我”很馋,不体谅家人的艰辛,而是想表达幼时的我渴望美食,那是痛苦的生活带给人们的只有无尽的酸楚。11.“现在写这些事情还有什么意义呢?”请认真阅读相关的文字,具体概括作者认为写这些事情的意义:

激励我前进,鼓舞我振作;促使我直到今天对日常生活要求不高;启发我对子女要爱护得法。 12.表达方式是什么?有何作用?议论

点明了以上故事所包含的意义,

联系当今独生子女的教育问题,告诉读者应该如何教育独生子女,具有现实指导意义。13.在“开始识字”,文章却重点记叙了儿时的伙伴,为何?因为在故乡,作者没有上过正规的私塾,只是认了几个字印象不深,所以略写;

儿时伙伴给自己印象深刻,且两个伙伴各有特色,所以详写。14.“这当然算是一件好事。但是好事也会有成为坏事的时候。”结合原文思考文中的“好事”指什么?“坏事”又指什么?

好事指:叔父把我接到济南去,成为我人生的最关键的转折点。

坏事指:文革中被打倒。15.离开故乡作者还能吃上肉,他是如何看待的?其中流露出了怎样的情感?

离开故乡到了条件很好的叔父身边,是我一生中最关键的转折点;

其中既有好事也有坏事,流露出了对“世事多变,人生已老”的感慨;

还有对故乡的思念和对亲人的留念。16.请问,同学们学了本文后,从中得得到了什么启发?从中悟出了哪些有用的东西?

无论多么艰苦的环境,只要我们努力去克服,最终会有收获。

在贫困中更需要亲人间的互相扶助。

穷困是一生的财富。

父母对子女要爱护得法。

人生的转折也可能是人生的不幸。2006感动中国人物之季羡林

季羡林:最难时也不丢掉良知

《赋得永久的悔》最难时也不丢掉良知季羡林先生为人所敬仰,不仅因为他的学识,还因为他的品格。

他说:即使在最困难的时候,也没有丢掉自己的良知。

他在“文革”期间偷偷地翻译印度史诗《罗摩衍那》,又完成了《牛棚杂忆》一书,凝结了很多人性的思考。

他的书,不仅是个人一生的写照,也是近百年来中国知识分子历程的反映。

【颁奖词】 智者乐,仁者寿,长者随心所欲。

曾经的红衣少年,如今的白发先生,留得十年寒窗苦,牛棚杂忆密辛多。

心有良知璞玉,笔下道德文章。

一介布衣,言有物,行有格,

贫贱不移,宠辱不惊。文学的最高境界是朴素,季先生的作品就达到了这个境界。

他朴素,是因为他真诚。主题探究文章通过回忆童年那一段极其艰苦辛酸往事,表现了童年生活的艰苦和辛酸,表达了对亲人和儿时伙伴的无限怀念之情,以及对家乡的思念之情,并对现在的孩子寄予了殷切的希望。

2、把握课文主要内容,了解作者童年生活的 特点。

3、品味本文平淡简洁而富有表现力的语言。阅读

季羡林(1911—2009),学者、翻译家、作家。山东临清人,字希逋、齐奘。1934年毕业于清华大学。国际著名东方学大师、语言学家、文学家、国学家、佛学家、史学家、教育家和社会活动家。历任北京大学副校长、中国社会科学院南亚研究所所长,是北京大学的终身教授。

早年留学国外,通英、德、梵、巴利文,能阅俄、法文,尤精于吐火罗文,是世界上仅有的精于此语言的几位学者之一。生前曾撰文三辞桂冠:国学大师、学界泰斗、国宝。

作者简介早年留学国外,通英、德、梵、巴利文,能阅俄、法文,尤精于吐火罗文(当代世界上分布区域最广的语系印欧语系中的一种独立语言),是世界上仅有的精于此语言的几位学者之一。为“梵学、佛学、吐火罗文研究并举,中国文学、比较文学、文艺理论研究齐飞”,其著作汇编成《季羡林文集》,共24卷。

《罗摩衍那 》

季羡林在大陆被许多人尊重,并被一些人奉为中国大陆的“国学大师”、“学界泰斗”、“国宝”。但他他待人十分谦和。

有一个秋天,北大新学期开始了,一个外地来的学子背着大包小包走进了校园,实在太累了,就把包放在路边。这时正好一位老人走来,年轻学子就拜托老人替自己看一下包,而自己则轻装去办理手续。老人爽快地答应了。

近一个小时过去,学子归来,老人还在尽职尽责地看守。谢过老人,两人分别!几日后是北大的开学典礼,这位年轻的学子惊讶地发现,主席台上就座的北大副校长季羡林正是那一天替自己看行李的老人。一.积累字词生疏 琐事 溺爱

教谕 私塾 椽子

蹿 门楣 一垄

万象更新 浑浑噩噩

孤苦伶仃 家徒四壁suǒnìgēnglíngtúèyùcuānméilǒngshúchuánshū下列加点字拼音与字形完全正确的一项是( )

A.诞生dàn 椽子yuán 绿林好汉lǜ 肃然起敬jìng

B.锁事suǒ 教渝yù 光大门楣mèi 家徙四壁tú

C.溺爱nì 雌威cǐ 臭名昭著zhāo 蹿房越脊jí

D.济南jǐ 盐碱jiǎn 浑浑噩噩è 孤苦伶仃língA椽chuán,绿林 lù;

B琐事,渝yú,méi,徒;

C雌?cí,脊jǐ?D1、课文是从哪几个方面去写童年的?

第一部分 我的童年的色彩。

?????????????????出生的时代与家境

?????????????????父辈们的相依为命

第二部分 特殊享受与严格要求

?????????????????我的识字与我的伙伴

?????????????????离开故乡的人生转折走进文本,整体感知默读全文,用简洁的语言概括每个小标题下的内容。 ①贫穷的家庭;

②艰辛的父辈;

③吃白面的回忆;

④童年的伙伴;

⑤离乡的济南。 “现在写这些事情还有什么意义呢?”结合本文内容,探究作者写这些事情有什么意义。 能激励我前进,鼓舞我振作;

促进我养成对物质生活要求不高的良好习惯;

提醒做父母的爱护子女要得法。 精读课文,深入理解 1.第一段自然段表达了怎样的含义?有什么作用?

童年生活十分单调,只有代表贫困的灰黄色。

“灰色”总领全文,为全文奠定感情基调。2.作者开篇即说“?回忆起自己的童年来,眼前没有红,没有绿,是一片灰黄”结合课文,说说作者为什么如此形容自己的童年?

红色代表温暖,绿色代表喜悦快乐,灰黄代表忧郁悲凉。通 感

作者的童年是物质和精神都饱受苦难的年代。在父母身边时,物质生活极度匮乏;

所以作者回忆起童年生活,眼前没有喜气洋洋的红色,也没有生气勃勃的绿色,只是一片无奈悲凉的灰黄。3.作者的童年生活有什么特点?在这篇文章中,作者是从哪些方面表现这一特点的? 作者的童年可以说是苦难的童年。

作者出生的家庭极度贫穷,一年到头,只能“啃红高粱饼子就哭咸菜”,偶尔吃一回白面馒头如同吃“龙肝凤髓”一般;

为吃一块白面饼子,竟被赶到水坑中。

作者在6岁时便不得不离开家乡,离开父母,这对一个孩子来说,无疑也是极为残酷的事情。4.文章交代20世纪初期的中国情况有何作用?①交代我幼时生存的时代背景,指出当时的社会混乱,百姓生活在水深火热之中;

②为下文写我的家庭背景做了铺垫。(从大处着笔,有历史的深度和广度。)③④5.“当时皇威犹在,旧习未除,是大清帝国的继续,毫无万象更新之象”,这几句话表达了什么样的时代特点?表达了作者怎样的感情? 时代特点:新旧交替,封建影响强烈,置之脑后没有发生什么变化。

感情:失望和无奈之情。6.“专就山东论,是东部富而西部穷。我们县在山东西部又是最穷的县,我们村在穷县中是最穷的村,而我们家在全村中又是最穷的家。” 作者这样写有怎样的表达作用?

由大及小、由远及近,层层铺垫,突出了“我家”的极度贫困,能让读者产生深刻的印象。 7.在“父辈们”一节,并没有写到的我的童年生活,是否多余?为什么?

不多余。

这一段写父辈们的友好情宜,相依为命,交代了我的家庭成员及生活状况,表明家庭已经贫穷到了非常艰难的时候;

为下文写走出故乡到济南求学作了铺垫。 8.在“每天最高的享受”一节,作者为什么要先写“家境仍然是异常艰苦”?

是为了突出我的最高享受。正因为“家境仍然是异常艰苦”,吃到白面馒头才成了最高享受。 9. 为何要重点交代吃的问题?①在当时很多人吃不饱,常常被饿死;而孩子对吃关注更多,且印象深刻。

②这些生活经历影响了我将来的生活追求,对我影响深远。10.重点写了哪件事?说说你的理解。①偷吃白面饼子

不是表达“我”很馋,不体谅家人的艰辛,而是想表达幼时的我渴望美食,那是痛苦的生活带给人们的只有无尽的酸楚。11.“现在写这些事情还有什么意义呢?”请认真阅读相关的文字,具体概括作者认为写这些事情的意义:

激励我前进,鼓舞我振作;促使我直到今天对日常生活要求不高;启发我对子女要爱护得法。 12.表达方式是什么?有何作用?议论

点明了以上故事所包含的意义,

联系当今独生子女的教育问题,告诉读者应该如何教育独生子女,具有现实指导意义。13.在“开始识字”,文章却重点记叙了儿时的伙伴,为何?因为在故乡,作者没有上过正规的私塾,只是认了几个字印象不深,所以略写;

儿时伙伴给自己印象深刻,且两个伙伴各有特色,所以详写。14.“这当然算是一件好事。但是好事也会有成为坏事的时候。”结合原文思考文中的“好事”指什么?“坏事”又指什么?

好事指:叔父把我接到济南去,成为我人生的最关键的转折点。

坏事指:文革中被打倒。15.离开故乡作者还能吃上肉,他是如何看待的?其中流露出了怎样的情感?

离开故乡到了条件很好的叔父身边,是我一生中最关键的转折点;

其中既有好事也有坏事,流露出了对“世事多变,人生已老”的感慨;

还有对故乡的思念和对亲人的留念。16.请问,同学们学了本文后,从中得得到了什么启发?从中悟出了哪些有用的东西?

无论多么艰苦的环境,只要我们努力去克服,最终会有收获。

在贫困中更需要亲人间的互相扶助。

穷困是一生的财富。

父母对子女要爱护得法。

人生的转折也可能是人生的不幸。2006感动中国人物之季羡林

季羡林:最难时也不丢掉良知

《赋得永久的悔》最难时也不丢掉良知季羡林先生为人所敬仰,不仅因为他的学识,还因为他的品格。

他说:即使在最困难的时候,也没有丢掉自己的良知。

他在“文革”期间偷偷地翻译印度史诗《罗摩衍那》,又完成了《牛棚杂忆》一书,凝结了很多人性的思考。

他的书,不仅是个人一生的写照,也是近百年来中国知识分子历程的反映。

【颁奖词】 智者乐,仁者寿,长者随心所欲。

曾经的红衣少年,如今的白发先生,留得十年寒窗苦,牛棚杂忆密辛多。

心有良知璞玉,笔下道德文章。

一介布衣,言有物,行有格,

贫贱不移,宠辱不惊。文学的最高境界是朴素,季先生的作品就达到了这个境界。

他朴素,是因为他真诚。主题探究文章通过回忆童年那一段极其艰苦辛酸往事,表现了童年生活的艰苦和辛酸,表达了对亲人和儿时伙伴的无限怀念之情,以及对家乡的思念之情,并对现在的孩子寄予了殷切的希望。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 藤野先生

- 2 我的母亲

- 3*我的第一本书

- 4 列夫·托尔斯泰

- 5 我的童年

- 第二单元

- 6 雪

- 7*雷电颂

- 8*短文两篇

- 9 海燕

- 10*组歌

- 第三单元

- 11 敬畏自然

- 12*罗布泊,消逝的仙湖

- 13*旅鼠之谜

- 14*大雁归来

- 15 喂——出来

- 第四单元

- 16 云南的歌会

- 17 端午的鸭蛋

- 18 吆喝

- 19*春酒

- 20*俗世奇人

- 第五单元

- 21 与朱元思书

- 22 五柳先生传

- 23*马说

- 24 送东阳马生序(节选)

- 25 诗词曲五首

- 第六单元

- 26 小石潭记

- 27 岳阳楼记

- 28 醉翁亭记

- 29*满井游记

- 30 诗五首

- 课外古诗词

- 赠从弟(其二)

- 送杜少府之任蜀州

- 登幽州台歌

- 终南别业

- 宣州谢眺楼饯别校书叔云

- 早春呈水部张十八员外

- 无题

- 相见欢(无言独上西楼)

- 登飞来峰

- 苏幕遮 (北宋范仲淹)

- 名著导读

- 《海底两万里》

- 《名人传》