适用于老高考旧教材2024版高考化学二轮复习专题8水溶液中的离子反应与平衡课件(共191张PPT)

文档属性

| 名称 | 适用于老高考旧教材2024版高考化学二轮复习专题8水溶液中的离子反应与平衡课件(共191张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 14.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 其它版本 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-11-28 08:29:29 | ||

图片预览

文档简介

(共191张PPT)

专题八 水溶液中的离子反应与平衡

考情分析

高考命题分析

命 题 情 境 (1)日常生活情境:从醋酸、纯碱去油污、铁盐(铝盐)净水、溶洞的形成等情境选材,要求考生利用基本概念和原理阐释生活中的化学现象,激发钻研化学的兴趣。

(2)生产环保情境:从化工流程中物质的分离及提纯、定量实验分析等情境选材,要求考生结合Ksp进行除杂、迁移应用滴定原理进行物质的含量测定等,解决工业生产的实际问题。

(3)实验探究情境:利用水溶液中的离子反应与平衡移动,探究物质的制备、分离及提纯等,通过实验情境构建,要求考生在实验中寻求思维创新和能力提升。

素 养 能 力 (1)理解与辨析能力:理解水溶液中的“三大平衡”及移动原理,辨析模型、图表等信息,并能解决相关的化学问题。

(2)分析与推测能力:结合电解质在水溶液中的行为及变化,分析与推测“三大平衡”的移动及结果,从定量角度(各类常数)进行分析及计算。

(3)思维方法:具有证据意识,能基于实验现象或数据对物质组成、结构及其变化提出假设,并从定性和定量相结合的角度归纳总结出电解质的变化特征和规律。

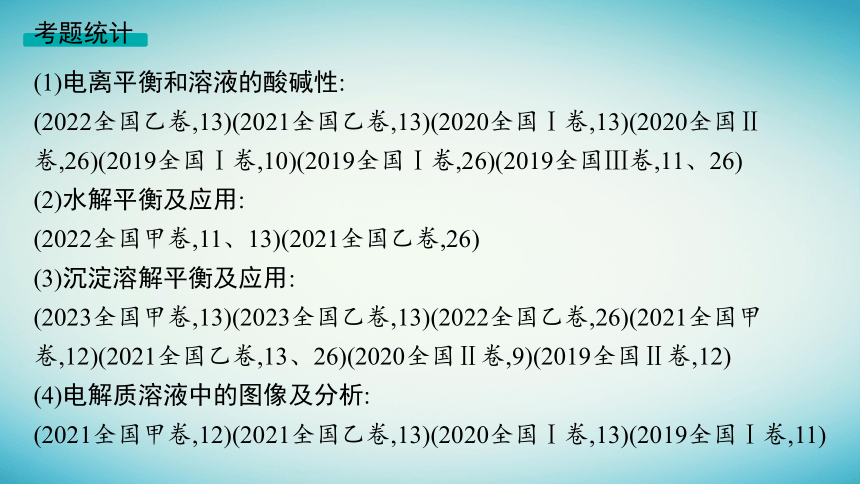

考题统计

(1)电离平衡和溶液的酸碱性:

(2022全国乙卷,13)(2021全国乙卷,13)(2020全国Ⅰ卷,13)(2020全国Ⅱ卷,26)(2019全国Ⅰ卷,10)(2019全国Ⅰ卷,26)(2019全国Ⅲ卷,11、26)

(2)水解平衡及应用:

(2022全国甲卷,11、13)(2021全国乙卷,26)

(3)沉淀溶解平衡及应用:

(2023全国甲卷,13)(2023全国乙卷,13)(2022全国乙卷,26)(2021全国甲卷,12)(2021全国乙卷,13、26)(2020全国Ⅱ卷,9)(2019全国Ⅱ卷,12)

(4)电解质溶液中的图像及分析:

(2021全国甲卷,12)(2021全国乙卷,13)(2020全国Ⅰ卷,13)(2019全国Ⅰ卷,11)

考点1溶液中的“三大平衡”及应用

聚焦核心要点

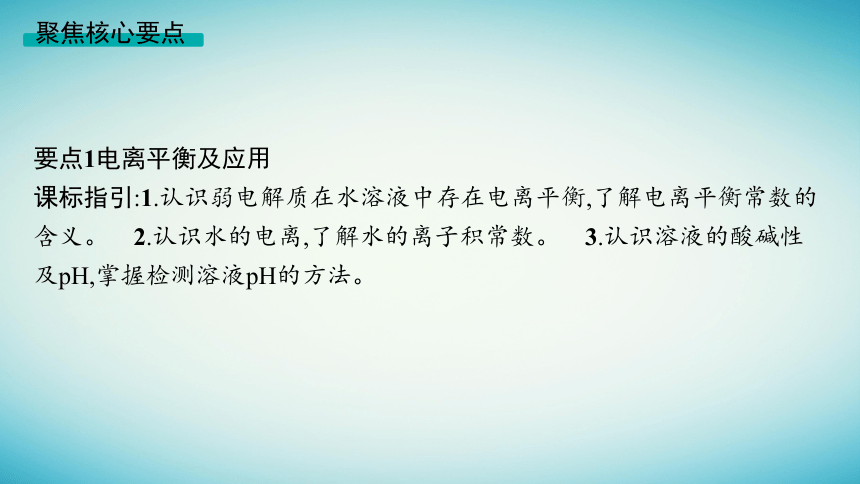

要点1电离平衡及应用

课标指引:1.认识弱电解质在水溶液中存在电离平衡,了解电离平衡常数的含义。 2.认识水的电离,了解水的离子积常数。 3.认识溶液的酸碱性及pH,掌握检测溶液pH的方法。

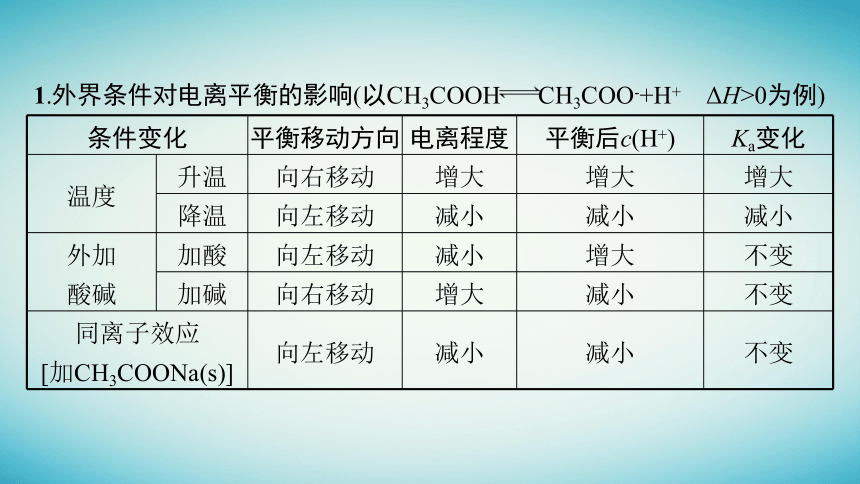

1.外界条件对电离平衡的影响(以CH3COOH CH3COO-+H+ ΔH>0为例)

条件变化 平衡移动方向 电离程度 平衡后c(H+) Ka变化

温度 升温 向右移动 增大 增大 增大

降温 向左移动 减小 减小 减小

外加 酸碱 加酸 向左移动 减小 增大 不变

加碱 向右移动 增大 减小 不变

同离子效应 [加CH3COONa(s)] 向左移动 减小 减小 不变

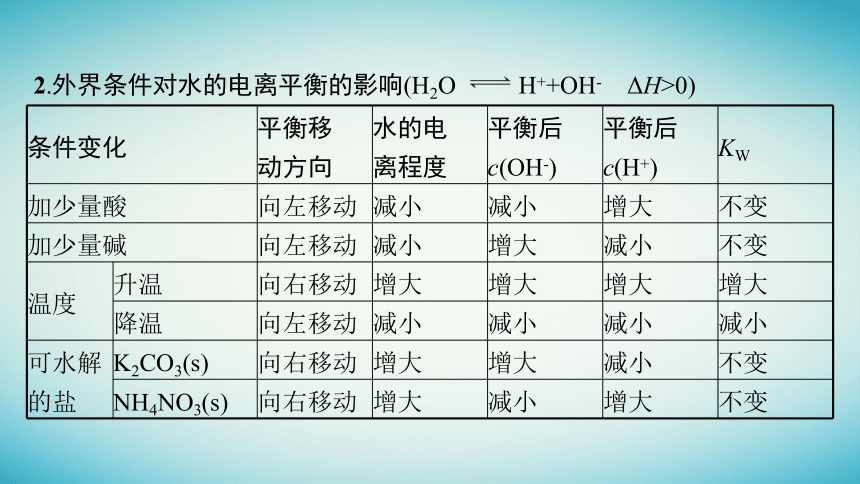

2.外界条件对水的电离平衡的影响(H2O H++OH- ΔH>0)

条件变化 平衡移 动方向 水的电 离程度 平衡后 c(OH-) 平衡后 c(H+) KW

加少量酸 向左移动 减小 减小 增大 不变

加少量碱 向左移动 减小 增大 减小 不变

温度 升温 向右移动 增大 增大 增大 增大

降温 向左移动 减小 减小 减小 减小

可水解 的盐 K2CO3(s) 向右移动 增大 增大 减小 不变

NH4NO3(s) 向右移动 增大 减小 增大 不变

要点2水解平衡及应用

课标指引:1.认识盐类水解的原理和影响盐类水解的主要因素。 2.了解溶液pH的调控在工农业生产和科学研究中的应用。

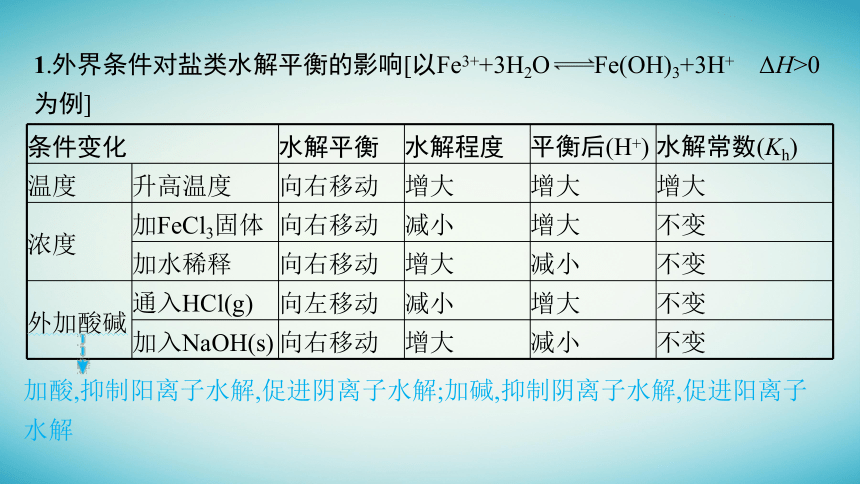

1.外界条件对盐类水解平衡的影响[以Fe3++3H2O Fe(OH)3+3H+ ΔH>0为例]

条件变化 水解平衡 水解程度 平衡后(H+) 水解常数(Kh)

温度 升高温度 向右移动 增大 增大 增大

浓度 加FeCl3固体 向右移动 减小 增大 不变

加水稀释 向右移动 增大 减小 不变

外加酸碱 通入HCl(g) 向左移动 减小 增大 不变

加入NaOH(s) 向右移动 增大 减小 不变

加酸,抑制阳离子水解,促进阴离子水解;加碱,抑制阴离子水解,促进阳离子水解

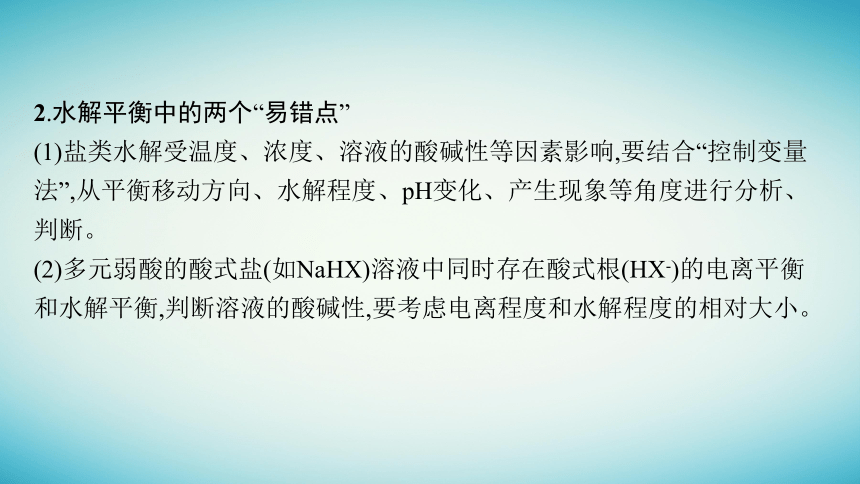

2.水解平衡中的两个“易错点”

(1)盐类水解受温度、浓度、溶液的酸碱性等因素影响,要结合“控制变量法”,从平衡移动方向、水解程度、pH变化、产生现象等角度进行分析、判断。

(2)多元弱酸的酸式盐(如NaHX)溶液中同时存在酸式根(HX-)的电离平衡和水解平衡,判断溶液的酸碱性,要考虑电离程度和水解程度的相对大小。

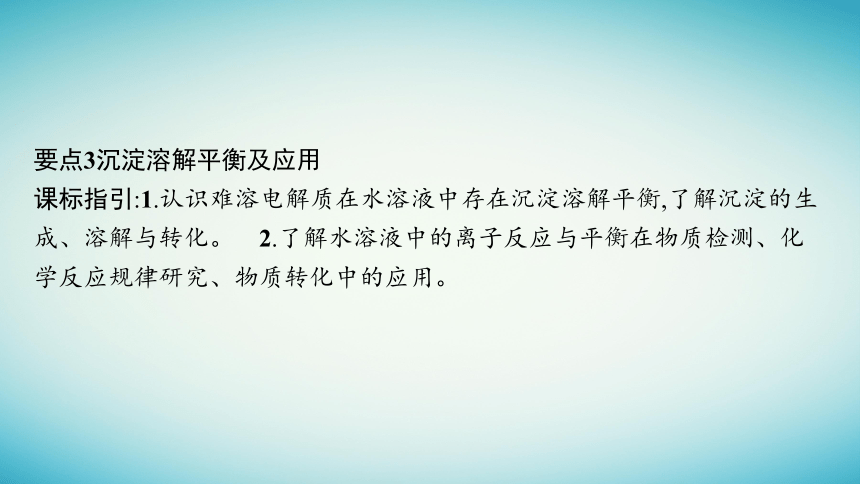

要点3沉淀溶解平衡及应用

课标指引:1.认识难溶电解质在水溶液中存在沉淀溶解平衡,了解沉淀的生成、溶解与转化。 2.了解水溶液中的离子反应与平衡在物质检测、化学反应规律研究、物质转化中的应用。

1.外界条件对沉淀溶解平衡的影响[以AgCl(s) Ag+(aq)+Cl-(aq) ΔH>0为例]

溶度积(Ksp)的大小只与难溶电解质的性质和溶液的温度有关

条件变化 平衡移动方向 平衡后c(Ag+) 平衡后c(Cl-) Ksp

升高温度 向右移动 增大 增大 增大

加水稀释 向右移动 不变 不变 不变

加入少量AgNO3(s) 向左移动 增大 减小 不变

加入少量NaCl(s) 向左移动 减小 增大 不变

通入H2S(g) 向右移动 减小 增大 不变

2.沉淀溶解平衡中的两个“易错点”

(1)沉淀溶解平衡具有动态平衡特征,平衡时溶液中各离子的浓度保持不变,要依据化学平衡移动原理分析外界条件对沉淀溶解平衡的影响。

(2)不能只根据Ksp的大小比较两种难溶电解质的溶解性,相同类型(如AB、AB2等)的难溶电解质的Ksp越小,其溶解度越小。

易错辨析

1.电离平衡右移,电解质分子的浓度一定减小,离子浓度一定增大。( )

2.弱电解质电离平衡右移,电离平衡常数一定增大。( )

3.显酸性的盐溶液,一定是该盐的阳离子发生了水解。( )

×

增大电解质分子的浓度和加水稀释都会使电离平衡向右移动,前者电解质分子的浓度增大,但后者离子浓度减小。

×

电离平衡常数只与温度有关。

×

NaHSO4溶液因盐电离出H+而显酸性。

4.在CH3COONa溶液中加入适量CH3COOH,可使c(Na+)=c(CH3COO-)。( )

5.常温下,向BaCO3饱和溶液中加入Na2CO3固体,BaCO3的Ksp减小。( )

√

根据电荷守恒,当溶液显中性时,c(Na+)=c(CH3COO-)。

×

Ksp只与难溶电解质自身的性质和温度有关,所以BaCO3的Ksp不变。

精研核心命题

命题点1电离平衡及影响因素

典例1 (2022·全国乙卷)常温下,一元酸HA的Ka(HA)=1.0×10-3。在某体系中,H+与A-离子不能穿过隔膜,未电离的HA可自由穿过该膜(如图所示)。

设溶液中c总(HA)=c(HA)+c(A-),当达到平衡时,下列叙述正确的是( )

A.溶液Ⅰ中c(H+)=c(OH-)+c(A-)

C.溶液Ⅰ和Ⅱ中的c(HA)不相等

D.溶液Ⅰ和Ⅱ中的c总(HA)之比为10-4

B

解析 本题考查物质在水溶液中的行为,主要涉及弱电解质的电离、溶液电荷守恒、电离度的计算和应用等。由溶液Ⅰ pH=7.0可知,c(H+)=c(OH-),故c(H+)与[c(OH-)+c(A-)]不相等,由于溶液电荷守恒,一定存在与A-对应的阳离子,A项错误。

图解要点 本题中关键信息分析如下:

变式演练(2023·北京房山区一模)某温度下,将pH和体积均相同的HCl和CH3COOH溶液分别加水稀释,其pH随加水体积的变化如图所示。下列叙述不正确的是( )

A.稀释前溶液的浓度:c(HCl)B.溶液中水的电离程度:b点C.从b点到d点,溶液中c(H+)·c(OH-)逐渐增大

D.在d点和e点均存在:c(H+)>c(酸根阴离子)

C

解析 稀释前两溶液的pH相等,由于醋酸是部分电离,则溶液的浓度:c(HCl)c(酸根阴离子),D正确。

【思维建模】

解答弱电解质的电离平衡及分析类题目的思维模型

命题点2水解平衡及影响因素

典例2 (2022·湖南卷)为探究FeCl3的性质,进行了如下实验(FeCl3和Na2SO3溶液浓度均为0.1 mol·L-1)。

实验 操作与现象

① 在5 mL水中滴加2滴FeCl3溶液,呈棕黄色;煮沸,溶液变红褐色

② 在5 mL FeCl3溶液中滴加2滴Na2SO3溶液,变红褐色;再滴加K3[Fe(CN)6]溶液,产生蓝色沉淀

③ 在5 mL Na2SO3溶液中滴加2滴FeCl3溶液,变红褐色;将上述混合液分成两份,一份滴加K3[Fe(CN)6]溶液,无蓝色沉淀生成;另一份煮沸,产生红褐色沉淀

依据上述实验现象,结论不合理的是( )

A.实验①说明加热促进Fe3+水解反应

B.实验②说明Fe3+既发生了水解反应,又发生了还原反应

C.实验③说明Fe3+发生了水解反应,但没有发生还原反应

D.整个实验说明 对Fe3+的水解反应无影响,但对还原反应有影响

D

解析 本题考查实验方案的评价。

FeCl3溶液为棕黄色,Fe(OH)3胶体呈红褐色,溶液由棕黄色变为红褐色,说明加热促进了Fe3+的水解,A项结论合理;实验②与实验①相比较,说明少量的

促进了Fe3+的水解,滴加K3[Fe(CN)6]溶液产生蓝色沉淀,说明溶液中存在Fe2+,即Fe3+也发生了还原反应,B项结论合理;实验③是向过量的Na2SO3溶液中滴加少量的FeCl3溶液,分组实验说明Fe3+发生水解,但是未发生还原反应,C项结论合理;综合分析整个实验,可知 对Fe3+的水解反应和还原反应都有影响,D项结论不合理。

变式演练(2023·河南名校联盟联考)实验测得0.5 mol·L-1 CH3COONa溶液、0.5 mol·L-1 CuSO4溶液以及H2O的pH随温度变化的曲线如图所示。下列说法正确的是( )

A.随温度升高,纯水中c(H+)>c(OH-)

B.随温度升高,CH3COONa溶液的c(OH-)减小

C.随温度升高,CuSO4溶液的pH变化是KW改变与水解平衡移动共同作用的结果

D.随温度升高,CH3COONa溶液和CuSO4溶液的pH均降低,是因为CH3COO-、Cu2+水解平衡移动方向不同

C

解析 升高温度,会促进纯水的电离,但是水电离出的c(H+)=c(OH-),仍为中性,A错误;升高温度,会促进盐类水解,CH3COO-水解程度变大,溶液中c(OH-)变大,B错误;加热会促进Cu2+水解,同时由于温度升高,也会促进水的电离,c(H+)变大,C正确;加热,溶液中CH3COO-、Cu2+的水解平衡均正向移动,D错误。

命题点3沉淀溶解平衡及影响因素

典例3 (2019·全国Ⅱ卷)绚丽多彩的无机颜料的应用曾创造了古代绘画和彩陶的辉煌。硫化镉(CdS)是一种难溶于水的黄色颜料,其在水中的沉淀溶解平衡曲线如图所示。下列说法错误的是( )

A.图中a和b分别为T1、T2温度下CdS在水中的溶解度

B.图中各点对应的Ksp的关系为Ksp(m)=Ksp(n)C.向m点的溶液中加入少量Na2S固体,溶液组成由m沿mpn线向p方向移动

D.温度降低时,q点的饱和溶液的组成由q沿qp线向p方向移动

B

解析 图中p、q对应纵横坐标数值相等,即c(Cd2+)=c(S2-),则a和b分别为T1、T2温度下CdS在水中的溶解度,A正确;图中m、n、p点对应的温度相同,小于q点对应的温度,对应的Ksp的关系为Ksp(m)=Ksp(n)=Ksp(p)变式演练(2023·全国甲卷)下图为Fe(OH)3、Al(OH)3和Cu(OH)2在水中达沉淀溶解平衡时的pM-pH关系图(pM=-lg[c(M)/(mol·L-1)];c(M)≤10-5 mol·L-1可认为M离子沉淀完全)。下列叙述正确的是( )

A.由a点可求得Ksp[Fe(OH)3]=10-8.5

B.pH=4时Al(OH)3的溶解度为 mol·L-1

C.浓度均为0.01 mol·L-1的Al3+和Fe3+可通过分步沉淀进行分离

D.Al3+、Cu2+混合溶液中c(Cu2+)=0.2 mol·L-1时二者不会同时沉淀

C

解析 a点c(Fe3+)=10-2.5 mol·L-1,c(OH-)=10-12 mol·L-1,则Fe(OH)3的Ksp=c(Fe3+)·c3(OH-)=10-2.5×(10-12)3=10-38.5,A错误。pH=5时,c(Al3+)=10-6 mol·L-1,c(OH-)=10-9 mol·L-1,Ksp[Al(OH)3]=c(Al3+)·c3(OH-)=10-6×(10-9)3=10-33;

pH=4时,c(Al3+)= mol·L-1=10-3 mol·L-1,B错误。根据Fe(OH)3的

Ksp可知,Fe3+沉淀完全时,c3(OH-)×10-5=10-38.5,则c(OH-)≈10-11.17 mol·L-1。而Al3+开始沉淀时,0.01×c3(OH-)=10-33,则c(OH-)≈10-10.33 mol·L-1。因此Fe3+沉淀完全时,Al3+还未开始沉淀,C正确。Al3+沉淀完全时,10-5×c3(OH-)=10-33,c(OH-) ≈10-9.33 mol·L-1,根据pH=6的点可知,Cu(OH)2的Ksp=10-3.5×(10-8)2=10-19.5,当Al3+沉淀完全时,c(Cu2+)·c2(OH-)=0.2×10-18.66=2×10-19.66>Ksp[Cu(OH)2],此时Cu2+已经开始沉淀,故题述条件下Al3+、Cu2+可以同时沉淀,D错误。

【思维建模】

解答沉淀溶解平衡及分析类题目的思维模型

训练分层落实

练真题·明考向

1.(2022·浙江1月选考卷)已知25 ℃时二元酸H2A的 =1.3×10-7,

=7.1×10-15。下列说法正确的是( )

A.在等浓度的Na2A、NaHA溶液中,水的电离程度前者小于后者

B.向0.1 mol·L-1的H2A溶液中通入HCl气体(忽略溶液体积的变化)至pH=3,则H2A的电离度为0.013%

C.向H2A溶液中加入NaOH溶液至pH=11,则c(A2-)>c(HA-)

D.取pH=a的H2A溶液10 mL,加蒸馏水稀释至100 mL,则该溶液pH=a+1

B

2.(2023·湖北卷)H2L为某邻苯二酚类配体,其 =7.46, =12.4。常温下构建Fe(Ⅲ)-H2L溶液体系,其中c0(Fe3+)=2.0×10-4 mol·L-1,c0(H2L)=5.0×10-3 mol·L-1。体系中含Fe物种的组分分布系数δ与pH的关系如图所示,分布系数δ(x)= ,已知lg 2≈0.30,lg 3≈0.48。下列说法正确的是( )

Fe(Ⅲ)-H2L体系部分物种分布图

A.当pH=1时,体系中c(H2L)>c([FeL]+)>c(OH-)>c(HL-)

B.pH在9.5~10.5之间,含L的物种主要为L2-

C.L2-+[FeL]+ [FeL2]-的平衡常数的lg K约为14

D.当pH=10时,参与配位的c(L2-)≈1.0×10-3 mol·L-1

答案 C

练易错·避陷阱

3.(2023·天津红桥区一模)已知物质的相关数据如下表,下列说法正确的是

( )

A.NaF不与盐酸反应

B.NaF溶液中存在的所有微粒有:H2O、Na+、F-、OH-、H+

C.HF与碳酸钠溶液反应,可能产生气体

D.向石灰水悬浊液中加入NaF溶液,溶液可能变澄清

C

4.(2023·北京石景山区统考)已知:Ag++SCN- ══ AgSCN↓(白色),某同学探究AgSCN的溶解平衡及转化,进行以下实验。

下列说法中,不正确的是( )

A.①中现象能说明Ag+与SCN-生成AgSCN沉淀的反应有限度

B.②中现象产生的原因是发生了反应Fe(SCN)3+3Ag+ ══ 3AgSCN↓+Fe3+

C.③中产生黄色沉淀的现象能证明AgI的溶解度比AgSCN的溶解度小

D.④中黄色沉淀溶解的原因可能是AgI与KI溶液中的I-进一步发生了反应

C

解析 由题图可知,AgNO3和KSCN溶液恰好完全反应生成AgSCN沉淀,向上层清液中滴加Fe(NO3)3溶液,得到浅红色溶液,则上层清液中含有SCN-,说明Ag+与SCN-生成AgSCN沉淀的反应有限度,A正确。向含Fe(SCN)3的浅红色溶液中加入AgNO3溶液,红色褪去,产生白色沉淀,发生的反应:Fe(SCN)3+3Ag+ ══ 3AgSCN↓+Fe3+,B正确。①中加入AgNO3溶液生成白色沉淀AgSCN后,AgNO3仍剩余;②中加入2 mol·L-1 KI溶液,溶液中Ag+和I-反应生成AgI黄色沉淀,未发生AgI和AgSCN之间的转化,故不能比较二者的溶解度大小,C错误。④白色沉淀AgSCN中加入2 mL 2 mol·L-1 KI溶液,白色沉淀转化为黄色沉淀,则AgSCN转化为AgI;随后沉淀溶解,得到无色溶液,由于溶液中KI剩余,可能是AgI和I-反应生成无色易溶性物质,D正确。

练预测·押考向

5.常温下,将4.0 g铁钉加入30 mL 4%的CuSO4溶液中,一段时间后观察到铁钉表面产生气泡,氧气含量和溶液pH变化如下图所示。

下列说法不正确的是( )

A.CuSO4溶液pH<7的原因:Cu2++2H2O Cu(OH)2+2H+

B.铁钉表面产生气泡的原因:Fe+2H+ ══ Fe2++H2↑

C.加入铁钉消耗H+,Cu2+水解平衡正向移动,产生Cu(OH)2沉淀

D.推测溶液pH减小的原因:4Fe2++O2+10H2O ══ 4Fe(OH)3↓+8H+

C

6.25 ℃时,某二元弱碱M(OH)2的水溶液中含有M(OH)2、M(OH)+、M2+,它们的分布系数δ随溶液pH的变化曲线如图所示。 为M(OH)2的第二步电离平衡常数,下列说法错误的是( )

B.曲线Ⅱ代表的微粒为M(OH)+

C.m、n、p三点对应的水溶液中,m点水的电离程度最小

D.0.1 mol·L-1 M(OH)Cl溶液中:c(Cl-)>c[M(OH)2]>c(M2+)>c(OH-)>c(H+)

D

解析 溶液的pH越小,溶液的酸性越强,越促进M(OH)2的电离,则溶液中M2+浓度越大,M(OH)2浓度越小,则曲线Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ代表的微粒分别为M2+、

考点2溶液中的“四大常数”及应用

聚焦核心要点

课标指引:1.了解电离平衡常数和水的离子积常数的含义,能进行简单计算。 2.了解水解常数和溶度积常数的含义,并能进行相关计算。

1.电离平衡常数(Ka或Kb)的两种计算方法

列出电离常数表达式,注意两个近似处理

(1)根据电离常数表达式近似计算

已知c(HX)和c(H+),计算HX的电离平衡常数Ka(HX):

适用于电离常数较小的弱电解质,平衡时c(HX)和c(H+)相差100倍以上

(2)根据分布分数(δ)图像近似计算

2.利用电离常数(Ka或Kb)计算水解常数(Kh)

微点拨

判断弱酸的酸式盐NaHX溶液的酸碱性,要比较与Kh(HX-)的大小,前者大时溶液呈酸性,后者大时溶液呈碱性;同理,可推测等物质的量浓度的HX和NaX混合液的酸碱性。

3.溶度积常数(Ksp)及相关计算

(1)M(OH)n悬浊液中Ksp、KW和pH间的关系:

(2)建立Ksp与沉淀转化反应平衡常数(K)的关系

建立Ksp与K的关系,一般是在K的表达式的分子、分母中同乘以某个离子的浓度,将分子、分母转化为不同物质的Ksp。例如,反应AgCl(s)+Br-(aq)

易错辨析

1.相同温度下,Ksp小的电解质其溶解能力一定比Ksp大的电解质的溶解能力小。( )

×

对于相同类型的物质,Ksp的大小能够反映难溶电解质溶解能力的大小,不是同种类型的不能直接通过Ksp的大小来比较。

√

精研核心命题

命题点1Ka(或Kb)与Kh的计算及应用

典例1 (1)(2020·全国Ⅱ卷,26节选)次氯酸为一元弱酸,具有漂白和杀菌作用,其电离平衡体系中各成分的组成分数 ,X为HClO或ClO-]与pH的关系如图所示。HClO的电离常数Ka值为 。

10-7.5

(2)(2022·湖南卷,16节选)一种脱除和利用水煤气中CO2方法的示意图如下:

10

变式演练已知25 ℃时,NH3·H2O的电离平衡常数Kb=2×10-5。将浓度均为1.0 mol·L-1的氨水和NH4Cl溶液等体积混合,则混合溶液呈 (填“酸性”“中性”或“碱性”),此时混合溶液的pH= 。

(已知:lg 5=0.7)

碱性

9.3

命题点2Ksp的计算及应用

典例2 (2020·全国Ⅲ卷,27节选)某油脂厂废弃的油脂加氢镍催化剂主要含金属Ni、Al、Fe及其氧化物,还有少量其他不溶性物质。采用如下工艺流程回收其中的镍制备硫酸镍晶体(NiSO4·7H2O):

溶液中金属离子开始沉淀和完全沉淀的pH如下表所示:

金属离子 Ni2+ Al3+ Fe3+ Fe2+

开始沉淀时(c=0.01 mol·L-1)的pH 7.2 3.7 2.2 7.5

沉淀完全时(c=1.0×10-5 mol·L-1)的pH 8.7 4.7 3.2 9.0

利用上述表格数据,计算Ni(OH)2的Ksp=_____________________________ (列出计算式)。如果“转化”后的溶液中Ni2+浓度为1.0 mol·L-1,则“调pH”应控制的pH范围是 。

0.01×(107.2-14)2[或10-5×(108.7-14)2]

3.2~6.2

解析 由于c(Ni2+)=0.01 mol·L-1,开始沉淀时pH为7.2,即溶液中c(OH-)

=107.2-14 mol·L-1,所以Ni(OH)2的Ksp=c(Ni2+)·c2(OH-)=0.01×(107.2-14)2。当c(Ni2+)=10-5 mol·L-1、pH=8.7时沉淀完全,所以Ni(OH)2的

Ksp=10-5×(108.7-14)2。如果“转化”后的溶液中Ni2+浓度为1.0 mol·L-1,为了使Fe3+完全沉淀,所以pH大于3.2,而Ni2+不能沉淀,所以c(Ni2+)·c2(OH-) <0.01×(107.2-14)2,c(OH-)<10-7.8 mol·L-1,所以c(H+)>10-6.2 mol·L-1,即pH<6.2,故应控制的pH范围是3.2~6.2。

变式演练(1)(2021·湖北卷,16节选)25 ℃时,已知:Kb(NH3·H2O)≈2.0×10-5, Ksp[Ga(OH)3]≈1.0×10-35,Ksp[In(OH)3]≈1.0×10-33,Ksp[Cu(OH)2]≈1.0×10-20, “浸出液”中c(Cu2+)=0.01 mol·L-1。

①当金属阳离子浓度小于1.0×10-5 mol·L-1时沉淀完全,In3+恰好完全沉淀时溶液的pH约为 (保留一位小数);

②若继续加入6.0 mol·L-1氨水至过量,观察到的实验现象是先有蓝色沉淀,然后 ;

4.7

蓝色沉淀溶解,溶液变成深蓝色

2.0×10-6

3.25×103

②若继续加入6.0 mol·L-1氨水至过量,先有蓝色沉淀Cu(OH)2生成,然后蓝色沉淀溶解,生成[Cu(NH3)4](OH)2,得到深蓝色溶液。

训练分层落实

练真题·明考向

1.(2023·全国新课标卷)向AgCl饱和溶液(有足量AgCl固体)中滴加氨水,发生反应Ag++NH3 [Ag(NH3)]+和[Ag(NH3)]++NH3 [Ag(NH3)2]+。lg[c(M)/(mol·L-1)]与lg[c(NH3)/(mol·L-1)]的关系如下图所示(其中M代表Ag+、Cl-、[Ag(NH3)]+或[Ag(NH3)2]+)。

下列说法错误的是( )

A.曲线Ⅰ可视为AgCl溶解度随NH3浓度变化曲线

B.AgCl的溶度积常数Ksp=c(Ag+)·c(Cl-)=10-9.75

C.反应[Ag(NH3)]++NH3 [Ag(NH3)2]+的平衡常数K的值为103.81

D.c(NH3)=0.01 mol·L-1时,溶液中c([Ag(NH3)2]+)>c([Ag(NH3)]+)>c(Ag+)

A

解析 溶液中存在足量的AgCl固体,根据平衡移动原理,随着氨水的滴加AgCl溶解度逐渐增大,则Cl-浓度增大、Ag+浓度减小,[Ag(NH3)]+开始占优势,而随着氨水的滴加[Ag(NH3)2]+浓度会逐渐超过[Ag(NH3)]+,结合图像可知,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ分别代表[Ag(NH3)2]+、[Ag(NH3)]+、Ag+、Cl-。曲线Ⅰ代表[Ag(NH3)2]+浓度随NH3浓度变化曲线,A错误;根据lg[c(NH3)/(mol·L-1)]=-1相关数据进行计算,AgCl的溶度积常数Ksp=c(Ag+)·c(Cl-)=10-7.40×10-2.35=10-9.75,B正确;根据lg[c(NH3)/(mol·L-1)]=-1相关数据进行计算反应

2.(2023·辽宁卷)某废水处理过程中始终保持H2S饱和,即c(H2S)=0.1 mol·L-1,通过调节pH使Ni2+和Cd2+形成硫化物而分离,体系中pH与-lg c关系如下图所示,c为HS-、S2-、Ni2+和Cd2+的浓度,单位为mol·L-1。已知Ksp(NiS)>Ksp(CdS),下列说法正确的是( )

A.Ksp(CdS)=10-18.4

B.③为pH与-lg c(HS-)的关系曲线

D

解析 H2S为弱电解质,分步电离,随pH增大,HS-、S2-浓度均应逐渐增大,且pH较小范围内-lg c(S2-)比-lg c(HS-)大,故③为pH与-lg c(S2-)的关系曲线,④为pH与-lg c(HS-)的关系曲线;已知Ksp(NiS)>Ksp(CdS),则①、②分别为pH与-lg c(Cd2+)、-lg c(Ni2+)的关系曲线。根据(4.9,13.0)点可知,Ksp(CdS)=c2(Cd2+)=(1×10-13)2=1×10-26,A错误;根据上述分析③为pH与-lg c(S2-)的关系曲线,B错误;

3.(2022·山东卷)工业上以SrSO4(s)为原料生产SrCO3(s),对其工艺条件进行研究。现有含SrCO3(s)的0.1 mol·L-1、1.0 mol·L-1 Na2CO3溶液,含SrSO4(s)的0.1 mol·L-1、1.0 mol·L-1 Na2SO4溶液。在一定pH范围内,四种溶液中lg[c(Sr2+)/mol·L-1]随pH的变化关系如图所示。下列说法错误的是( )

B.a=-6.5

C.曲线④代表含SrCO3(s)的1.0 mol·L-1 Na2CO3溶液的变化曲线

D.对含SrSO4(s)且Na2SO4和Na2CO3初始浓度均为1.0 mol·L-1的混合溶液,pH≥7.7时才发生沉淀转化

答案 D

解析 本题属于沉淀溶解平衡图像题,重点考查学生分析图像的能力、平衡常数的表达式及相关计算。

对于含SrSO4(s)的Na2SO4溶液,当溶液pH变化时,溶液中硫酸根离子浓度几乎不变,不会使SrSO4(s) Sr2+(aq)+ (aq)发生移动,即含硫酸锶固体的硫酸钠溶液中锶离子的浓度几乎不变,又因为pH相同时,溶液中硫酸根离子浓度增大,SrSO4的沉淀溶解平衡向沉淀方向移动,因此锶离子浓度减小,所以曲线①代表含硫酸锶固体的0.1 mol·L-1硫酸钠溶液的变化曲线,曲线②代表含硫酸锶固体的1.0 mol·L-1硫酸钠溶液的变化曲线;对于含SrCO3(s)的Na2CO3溶液,当溶液pH减小时,溶液中碳酸根离子浓度减小,

SrCO3的沉淀溶解平衡向溶解的方向移动,锶离子浓度增大,又因为pH相同时,1.0 mol·L-1碳酸钠溶液中碳酸根离子浓度大于0.1 mol·L-1碳酸钠溶液中碳酸根离子的浓度,因此曲线③表示含碳酸锶固体的0.1 mol·L-1碳酸钠溶液的变化曲线,曲线④表示含碳酸锶固体的1.0 mol·L-1碳酸钠溶液的变化

由分析可知,曲线④表示含碳酸锶固体的1.0 mol·L-1碳酸钠溶液的变化曲线,C项正确;根据图像分析可知,对含SrSO4(s)且Na2SO4和Na2CO3初始浓度均为1.0 mol·L-1的混合溶液,pH≥6.9时,溶液中Sr2+浓度减小,发生了SrSO4(s)到SrCO3(s)的转化,D项错误。

练易错·避陷阱

B.将浓度均为3×10-4.5 mol·L-1的RCl2、Na2CO3溶液等体积混合后可得到RCO3沉淀

C.25 ℃时,RSO4的Ksp为4.9×10-5

D.相同温度下,RCO3在水中的Ksp大于在Na2CO3溶液中的Ksp

C

练预测·押考向

5.溶洞水体中的H2CO3与空气中的CO2保持平衡,其水体中lg c(X)(X为H2CO3、 或Ca2+)与pH的关系如图所示。已知Ksp(CaCO3)=2.8×10-9。下列说法错误的是( )

C.2pH(b)=pH(a)+pH(c)

D.a点溶液中,c(Ca2+)<2.8 mol·L-1

D

6.HX是一元弱酸,微溶盐MX2的饱和溶液中c(M2+)随c(H+)而变化,M2+不发生水解。25 ℃时,实验测得pM与δ(X-)的关系如图所示,其中A点对应的pH=5.0。[已知lg 2≈0.3,pM=-lg c(M2+),δ(X-)= ]。下列说法正确的是( )

A.A点对应溶液中存在2c(M2+)=3c(HX)

B.B点对应溶液的pH约为5.6

C.25 ℃时,Ksp(MX2)的数量级为10-8

D.25 ℃时,HX的电离常数Ka为2.5×10-5

B

考点3溶液中粒子浓度的关系及分析

聚焦核心要点

1.基于“三大守恒”规律,明确溶液中微粒浓度的关系

比较项目 具体含义 以Na2CO3溶液为例

电荷守恒 电解质溶液中,阳离子的电荷总数与阴离子的电荷总数相等,即溶液呈电中性 c(Na+)+c(H+)

=c(OH-)+c( )+2c( )

元素守恒 在电解质溶液中,由于某些离子能够水解,粒子种类增多,但这些粒子所含某些原子的总数始终不变,符合原子守恒 c(Na+)=2[c( )+c( ) +c(H2CO3)]

质子守恒 电解质溶液中分子或离子得到和失去质子(H+)的物质的量相等 c(OH-)

=c(H+)+c( )+2c(H2CO3)

2.抓住酸碱滴定过程中“五点”,判断溶液中的微粒浓度的关系

“起点” 判断酸、碱的相对强弱

“半中和点” 判断是哪种溶质的等量混合

“中性点” 判断溶液中溶质的成分及哪种物质过量或不足

“终点” 判断生成的溶质成分及溶液的酸碱性

“过量点” 判断溶液中的溶质,判断哪种物质过量

示例:向CH3COOH溶液中逐滴加入NaOH溶液,溶液pH与加入NaOH溶液的关系如图所示:

分析:

(1)a点:溶质为等浓度的CH3COONa、CH3COOH,离子浓度关系: c(CH3COO-)>c(Na+)>c(H+)>c(OH-);

(2)b点:溶质为CH3COONa、CH3COOH,离子浓度关系:

c(CH3COO-)=c(Na+)>c(H+)=c(OH-);

(3)c点:溶质为CH3COONa,离子浓度关系:

c(Na+)>c(CH3COO-)>c(OH-)>c(H+);

(4)d点:溶质为等浓度的CH3COONa、NaOH,离子浓度关系:

c(Na+)>c(OH-)>c(CH3COO-)>c(H+)。

易错辨析

常温下,试判断下列有关电解质溶液中的微粒浓度关系的正误。

1.在0.1 mol·L-1 H3PO4溶液中

2.在0.1 mol·L-1 Na2C2O4溶液中

( )

×

√

磷酸分步电离且电离程度逐渐减小,所以在0.1 mol·L-1 H3PO4溶液中,离子浓度大小顺序为

3.在0.1 mol·L-1 NaHCO3溶液中c(H2CO3)+c( )=0.1 mol·L-1。( )

×

在0.1 mol·L-1 NaHCO3溶液中,根据元素守恒得

4.氨水和NH4Cl溶液混合,形成pH=9的溶液中c(Cl-)>c( )>c(OH-)>c(H+)。

( )

×

氨水和NH4Cl溶液混合,形成pH=9的溶液,则c(Cl-)精研核心命题

命题点1描述型溶液中微粒浓度的比较

典例1 (经典真题)下列有关电解质溶液的说法正确的是( )

D

变式演练(2021·天津卷)常温下,下列有关电解质溶液的叙述正确的是( )

A

命题点2图像型溶液中微粒浓度的比较

典例2 (2021·全国乙卷)HA是一元弱酸,难溶盐MA的饱和溶液中c(M+)随c(H+)而变化,M+不发生水解。实验发现,298 K时c2(M+)-c(H+)为线性关系,如下图中实线所示。

下列叙述错误的是( )

A.溶液pH=4时,c(M+)<3.0×10-4 mol·L-1

B.MA的溶度积Ksp(MA)=5.0×10-8

C.溶液pH=7时,c(M+)+c(H+)=c(A-)+c(OH-)

D.HA的电离常数Ka(HA)≈2.0×10-4

C

变式演练(2019·全国Ⅰ卷)NaOH溶液滴定邻苯二甲酸氢钾(邻苯二甲酸H2A的 =1.1×10-3, =3.9×10-6)溶液,混合溶液的相对导电能力变化曲线如图所示,其中b点为反应终点。下列叙述错误的是( )

A.混合溶液的导电能力与离子浓度和种类有关

B.Na+与A2-的导电能力之和大于HA-的

C.b点的混合溶液pH=7

D.c点的混合溶液中,c(Na+)>c(K+)>c(OH-)

C

解析 NaOH溶液滴定邻苯二甲酸氢钾(KHA)过程中发生反应HA-+OH- ══ A2-+H2O,电解质溶液的导电能力取决于溶液中离子所带电荷的多少及离子的浓度大小,根据上述反应,可以发现离子浓度和种类均发生改变,从图像中也可以看出溶液的导电能力增强,A项正确。图像中a点为KHA,随着NaOH溶液的加入,HA-浓度减小,Na+、A2-浓度增大,混合溶液的导电能力增强,故Na+和A2-的导电能力之和大于HA-的导电能力,B项正确。混合溶液的导电能力曲线变化拐点即b点为滴定终点,此时溶液中的A2-发生水解使溶液显碱性,pH>7,C项错误。b点为滴定终点,发生的反应为2KHA+2NaOH ══ K2A+Na2A+2H2O,此时c(Na+)=c(K+)>c(OH-),由于a~b段加入的NaOH溶液体积大于b~c段,故c点c(Na+)>c(K+)>c(OH-),D项正确。

【思维建模】

解答图像型溶液中微粒浓度的比较类题目的思维模型

训练分层落实

1.(2023·湖南卷)常温下,用浓度为0.020 0 mol·L-1的NaOH标准溶液滴定浓度均为0.020 0 mol·L-1的HCl和CH3COOH的混合溶液,滴定过程中溶液的pH随

η[η= ]的变化曲线如图所示。下列说法错误的是( )

A.Ka(CH3COOH)约为10-4.76

B.点a:c(Na+)=c(Cl-)=c(CH3COO-)+c(CH3COOH)

C.点b:c(CH3COOH)D.水的电离程度:aD

点b对应η=1.50,CH3COOH被中和一半,此时溶液中的溶质组成为c(NaCl)∶c(CH3COOH)∶c(CH3COONa)=2∶1∶1,由图像可知溶液呈酸性,说明CH3COOH的电离程度大于CH3COO-的水解程度,则c(CH3COOH)2.00时NaOH过量,水的电离被抑制,故点d水的电离程度小于点c,D错误。

2.(2022·江苏卷)一种捕集烟气中CO2的过程如图所示。室温下以0.1 mol·L-1 KOH溶液吸收CO2,若通入CO2所引起的溶液体积变化和H2O挥发可忽略,溶液中含碳物种的浓度

下列说法正确的是( )

A.KOH吸收CO2所得到的溶液中:c(H2CO3)>c( )

B.KOH完全转化为K2CO3时,溶液中:c(OH-)=c(H+)+c( )+c(H2CO3)

C.KOH溶液吸收CO2,c总=0.1 mol·L-1溶液中:c(H2CO3)>c( )

D.题图所示的“吸收”“转化”过程中,溶液的温度下降

C

练易错·避陷阱

3.(2023·四川绵阳二诊)已知含磷废水中的磷以磷酸及其盐的形式存在。某温度下,磷酸的pKa与溶液的pH的关系如下图,该温度下向初始pH=6的含磷废水中加入CaCl2可以得到Ca5(PO4)3OH沉淀而实现废水除磷。下列叙述错误的是( )

B

4.(2023·北京大兴区统考)常温下,以酚酞作指示剂,用0.1 mol·L-1的NaOH溶液滴定20.00 mL 0.1 mol·L-1的二元酸H2A溶液(变化关系如图所示)。下列说法不正确的是( )

注:δ为含A微粒的分布系数即物质的量分数

A.H2A的电离方程式为H2A ══ HA-+H+、

HA- A2-+H+

B.当V(NaOH)=0 mL时,c(HA-)+c(A2-)=0.1 mol·L-1

C.当V(NaOH)=20.00 mL时,c(Na+)=c(HA-)+2c(A2-)

D.当V(NaOH)=30.00 mL时,c(Na+)<2c(A2-)+c(HA-)

C

解析 由题图可知,二元酸H2A溶液中HA-占90%,A2-占10%,说明不含H2A分子,第一步完全电离,HA-部分电离,A正确;当V(NaOH)=0 mL时,0.1 mol·L-1二元酸H2A溶液中H2A的第一步电离完全电离,溶液中不存在H2A,根据元素守恒可得:c(HA-)+c(A2-)=0.1 mol·L-1,B正确;当V(NaOH)=20.00 mL时,反应得到NaHA溶液,据电荷守恒:c(Na+)+c(H+)=c(HA-)+2c(A2-)+c(OH-),由pH曲线可知,此时溶液呈酸性,即c(H+)>c(OH-),则有c(Na+)c(OH-),则有c(Na+)<2c(A2-)+c(HA-),D正确。

练预测·押考向

5.(2023·四川自贡二诊)MOH为可溶性一元弱碱,向MCl的溶液中不断加入蒸馏水,c2(H+)随c(M+)而变化;在某温度下,实验测得MCl溶液中c2(H+)随c(M+)的变化如图中实点所示。下列叙述错误的是( )

A.b点溶液中:c(Cl-)>c(M+)>c(H+)>c(OH-)

B.该溶液中总存在:c(H+)=c(MOH)+c(OH-)

C.c点溶液中,c(OH-)=1×10-7 mol·L-1

D.温度不变,c2(H+)-c(M+)一定呈线性关系

D

6.乙二酸(用H2A表示)为二元弱酸。25 ℃时,向0.1 mol·L-1的NH4HA溶液中滴加适量的盐酸或NaOH溶液,溶液中各含氮(或A)微粒的分布分数(δ)与溶液pH的关系如图所示(不考虑溶液中NH3分子)。例如,溶液中H2A的分布分数

δ(H2A)= 。下列说法正确的是( )

B

NH4HA的浓度为0.1 mol·L-1,若未向溶液中加入酸或碱,据元素守恒,溶液中存在:c(H2A)+c(HA-)+c(A2-)=0.1 mol·L-1,但加入酸或碱,溶液体积增大,故有c(H2A)+c(HA-)+c(A2-)<0.1 mol·L-1,C错误。NH4HA溶液显酸性,主要是HA-的电离,故向NH4HA溶液中滴加少量NaOH溶液:HA-+OH- ══ A2-+H2O,D错误。

考点4中和滴定及拓展应用

聚焦核心要点

1.滴定实验原理及操作

2.滴定操作中指示剂的选择

类型 滴定过程 指示剂 终点颜色变化

酸碱中 和反应 强酸滴定强碱(或弱碱) 甲基橙 溶液由黄色变为橙色

强碱滴定强酸(或弱酸) 酚酞 溶液由无色变为浅红色

氧化还 原反应 Na2S2O3溶液滴定未知浓度的碘水 淀粉 溶液 溶液由蓝色变为无色

酸性KMnO4溶液滴定H2O2(或H2C2O4)溶液 不需要 指示剂 溶液由无色变为浅红色

沉淀 反应 AgNO3溶液滴定含Cl-的溶液 K2CrO4 溶液 出现淡红色沉淀(Ag2Cr2O4为砖红色沉淀)

3.氧化还原滴定原理及应用

(1)间接碘量法(滴定碘法)

先用KI还原具有氧化性的物质(如Fe3+、ClO-等)产生I2,再利用标准Na2S2O3溶液滴定生成的I2。

示例:测定漂白粉中有效氯的含量

原理:用淀粉作指示剂,ClO-+2I-+2H+ ══ I2+Cl-+H2O、2Na2S2O3+I2 ══ Na2S4O6+2NaI。

滴定终点:当滴加最后半滴Na2S2O3标准溶液后,溶液的蓝色褪去,且半分钟内不恢复原来颜色。

(2)高锰酸钾法

①直接滴定法:利用KMnO4溶液的强氧化性滴定具有还原性的物质(如Fe2+、H2C2O4等)。

示例:利用标准KMnO4溶液滴定H2C2O4溶液

原理:不需要外加指示剂,2 +6H++5H2C2O4 ══ 10CO2↑+2Mn2++8H2O。

滴定终点:当滴加最后半滴标准KMnO4溶液后,溶液由无色变为浅红色,且半分钟内不褪色。

②返滴定法:常用于测定一些不能直接滴定的氧化性(或还原性)物质。

示例:测定某固体物质中MnO2的含量

原理:加入一定量Na2C2O4标准溶液(过量)还原MnO2,再用标准KMnO4溶液滴定剩余的Na2C2O4,实质上是Na2C2O4还原MnO2和KMnO4生成Mn2+,据此列式计算。

4.沉淀滴定原理及应用

(1)沉淀滴定法是利用沉淀反应进行滴定、测量分析的方法。生成沉淀的反应很多,但符合条件的却很少,实际上应用最多的是银量法,即利用Ag+与卤素离子的反应来测定Cl-、Br-、I-浓度。

(2)沉淀滴定所用的指示剂本身就是一种沉淀剂,滴定剂与被滴定物反应的生成物的溶解度要比滴定剂与指示剂反应的生成物的溶解度小,否则不能用这种指示剂。如用AgNO3溶液滴定溶液中的Cl-的含量时常以 为指示剂,这是因为AgCl比Ag2CrO4更难溶。

精研核心命题

命题点1酸碱中和滴定原理及应用

典例1 (2021·湖南卷,15节选)碳酸钠俗称纯碱,是一种重要的化工原料。以碳酸氢铵和氯化钠为原料制备碳酸钠,并测定产品中少量碳酸氢钠的含量。

产品中NaHCO3含量测定

①称取产品2.500 g,用蒸馏水溶解,定容于250 mL容量瓶中;

②移取25.00 mL上述溶液于锥形瓶,加入2滴指示剂M,用0.100 0 mol·L-1盐酸标准溶液滴定,溶液由红色变至近无色(第一滴定终点),消耗盐酸V1 mL;

③在上述锥形瓶中再加入2滴指示剂N,继续用0.100 0 mol·L-1盐酸标准溶液滴定至终点(第二滴定终点),又消耗盐酸V2 mL;

④平行测定三次,V1平均值为22.45,V2平均值为23.51。

回答下列问题:

(1)指示剂N为 ,描述第二滴定终点前后颜色变化: 。

(2)产品中NaHCO3的质量分数为 (保留三位有效数字)。

(3)第一滴定终点时,某同学俯视读数,其他操作均正确,则NaHCO3质量分数的计算结果 (填“偏大”“偏小”或“无影响”)。

甲基橙

由黄色变橙色,且半分钟内不褪色

3.56%

偏大

解析 (1)第二次滴定时,使用的指示剂N为甲基橙试液,滴定到终点前溶液的溶质为碳酸氢钠和氯化钠,滴定达到终点后溶液的溶质为氯化钠,故溶液的颜色变化:由黄色变为橙色,且半分钟内不褪色。

(2)第一次滴定发生的反应:Na2CO3+HCl ══ NaHCO3+NaCl,则n(Na2CO3)=

n生成(NaHCO3)=n(HCl)=0.100 0 mol·L-1×22.45×10-3 L=2.245×10-3 mol。第二次滴定消耗的盐酸的体积V2=23.51 mL,根据方程式NaHCO3+HCl ══ NaCl+H2O+CO2↑可知,消耗的NaHCO3的物质的量n总(NaHCO3)=0.100 0 mol·L-1 ×23.51×10-3 L=2.351×10-3 mol,则原溶液中的NaHCO3的物质的量n(NaHCO3)=n总(NaHCO3)-n生成(NaHCO3) =2.351×10-3 mol-2.245×10-3 mol= 1.06×10-4 mol,则原产品中NaHCO3的物质的量为 ×1.06×10-4 mol= 1.06×10-3 mol,故产品中NaHCO3的质量分数为

(3)其他操作均正确,俯视读数,则会使标准液盐酸的体积偏小,即测得V1偏小,原产品中NaHCO3的物质的量会偏大,最终导致其质量分数会偏大。

变式演练(2023·北京房山区统考)实验室盛放NaOH的试剂瓶口出现了大量的白色蘑菇云状物质。某化学兴趣小组对其成分进行探究,称取一定质量的样品溶于水配成1 000 mL溶液,取40 mL溶液于小烧杯中并加入指示剂1用1.00 mol·L-1盐酸标准液滴定,第一次达到滴定终点时消耗盐酸的体积V1=1.70 mL,加入指示剂2继续滴定,第二次达到滴定终点时又消耗盐酸体积V2=3.40 mL。下列说法错误的是( )

A.久置NaOH变质后的固体主要成分为Na2CO3

和NaHCO3,且物质的量之比为1∶1

B.指示剂1可能为酚酞,指示剂2可能为甲基橙

C.原溶液中Na2CO3的浓度为0.042 5 mol·L-1

D.第一次滴定终点时,溶液存在c(H2CO3)D

解析 NaOH变质后生成Na2CO3和NaHCO3,加入稀盐酸第一次滴定先与Na2CO3反应,反应的化学方程式为Na2CO3+HCl ══ NaHCO3+NaCl,则V生成(NaHCO3)=V1=1.7 mL,第二次滴定与NaHCO3反应,反应的化学方程式为NaHCO3+HCl ══ NaCl+H2O+CO2↑,V总(NaHCO3)=V2=3.4 mL,则原样品中V原(NaHCO3)=1.7 mL,由化学方程式NaHCO3+HCl ══ NaCl+H2O+CO2↑可知,n(Na2CO3)∶n(NaHCO3)=1∶1,A正确;第一次达到滴定终点时pH=8.7,溶液呈碱性,可选酚酞为指示剂,第二次达到滴定终点时pH=5.6,溶液呈酸性,可选甲基橙为指示剂,B正确;

命题点2氧化还原滴定原理及应用

典例2 (2022·辽宁卷,15节选)

H2O2作为绿色氧化剂应用

广泛,氢醌法制备H2O2

原理如下:

(1)氢醌法制备H2O2总反应的化学方程式为 。

(2)测定产品中H2O2的质量分数:取2.50 g产品,加蒸馏水定容至100 mL摇匀,取20.00 mL于锥形瓶中,用0.050 0 mol·L-1酸性KMnO4标准溶液滴定。平行滴定三次,消耗标准溶液体积分别为19.98 mL、20.90 mL、20.02 mL。假设其他杂质不干扰结果,产品中H2O2质量分数为 。

H2+O2 H2O2

17%

解析 (2)滴定反应的离子方程式为2 +5H2O2+6H+ ══ 2Mn2++5O2↑+8H2O,可得关系式:2KMnO4~5H2O2。三组数据中20.90 mL偏差较大,舍去,则消耗酸性高锰酸钾标准溶液的平均体积为20.00 mL,故产品中H2O2的质量分数

变式演练(2021·山东卷,18节选)利用碘量法测定WCl6产品纯度,实验如下:

①称量:将足量CS2(易挥发)加入干燥的称量瓶中,盖紧称重为m1 g;开盖并计时1分钟,盖紧称重为m2 g;再开盖加入待测样品并计时1分钟,盖紧称重为m3 g,则样品质量为 g(不考虑空气中水蒸气的干扰)。

(m3+m1-2m2) g

滴定达终点时消耗c mol·L-1的Na2S2O3溶液V mL,则样品中WCl6(摩尔质量为M g·mol-1)的质量分数为 。

称量时,若加入待测样品后,开盖时间超过1分钟,则滴定时消耗Na2S2O3溶液的体积将 (填“偏大”“偏小”或“不变”),样品中WCl6质量分数的测定值将 (填“偏大”“偏小”或“不变”)。

不变

偏大

解析 ①根据分析,称量时加入足量的CS2,盖紧称重为m1 g,由于CS2易挥发,开盖时要挥发出来,称量的质量要减少,开盖并计时1分钟,盖紧称重m2 g,则挥发出的CS2的质量为(m1-m2) g,再开盖加入待测样品并计时1分钟,又挥发出(m1-m2) g的CS2,盖紧称重为m3 g,则样品质量为m3 g+2(m1-m2) g-m1 g=(m3+m1-2m2)g。

训练分层落实

练真题·明考向

1.(2023·山东卷)一定条件下,乙酸酐[(CH3CO)2O]醇解反应[(CH3CO)2O+ROH→CH3COOR+CH3COOH]可进行完全,利用此反应定量测定有机醇(ROH)中的烃基含量,实验过程中酯的水解可忽略。实验步骤如下:

①配制一定浓度的乙酸酐—苯溶液。

②量取一定体积乙酸酐—苯溶液置于锥形瓶中,加入m g ROH样品,充分反应后,加适量水使剩余乙酸酐完全水解:(CH3CO)2O+H2O→2CH3COOH。

③加指示剂并用c mol·L-1 NaOH—甲醇标准溶液滴定至终点,消耗标准溶液V1 mL。

④在相同条件下,量取相同体积的乙酸酐—苯溶液,只加适量水使乙酸酐完全水解;加指示剂并用c mol·L-1 NaOH—甲醇标准溶液滴定至终点,消耗标准溶液V2 mL。

(1)对于上述实验,下列做法正确的是( )

A.进行容量瓶检漏时,倒置一次即可

B.滴入半滴标准溶液,锥形瓶中溶液变色,即可判定达滴定终点

C.滴定读数时,应单手持滴定管上端并保持其自然垂直

D.滴定读数时,应双手一上一下持滴定管

C

解析 容量瓶检漏时,应倒置两次,第二次时将塞子旋转180°再将容量瓶倒置,两次倒置,容量瓶瓶塞周围均无水渗出,表明容量瓶不漏水,A错误;判断滴定终点时,锥形瓶中溶液变色,且半分钟内不恢复原来的颜色,即可判定到达滴定终点,B错误;滴定读数时,应将滴定管固定在滴定台上,或者单手持滴定管上端无刻度处,并保持其自然垂直,C正确,D错误。

(2)ROH样品中羟基含量(质量分数)计算正确的是( )

A

解析根据CH3COOH+NaOH→CH3COONa+H2O,可计算出步骤④中乙酸酐水解反应生成的CH3COOH的物质的量为cV2×10-3 mol;根据(CH3CO)2O+ROH→CH3COOR+CH3COOH、(CH3CO)2O+H2O→2CH3COOH,可计算出步骤②中乙酸酐醇解反应生成的CH3COOH和乙酸酐水解反应生成的CH3COOH的物质的量之和为cV1×10-3 mol;因为两次滴定量取的是相同条件下、相同体积的乙酸酐—苯溶液,所以可求出ROH样品中羟基的物质的量为n(—OH)=n(ROH)=

n(CH3COOR)=(cV2×10-3-cV1×10-3) mol=c(V2-V1)×10-3 mol,羟基含量为

(3)根据上述实验原理,下列说法正确的是( )

A.可以用乙酸代替乙酸酐进行上述实验

B.若因甲醇挥发造成标准溶液浓度发生变化,将导致测定结果偏小

C.步骤③滴定时,不慎将锥形瓶内溶液溅出,将导致测定结果偏小

D.步骤④中,若加水量不足,将导致测定结果偏大

B

解析乙酸与醇的酯化反应是可逆反应,因此无法用乙酸定量测定有机醇中的羟基含量,A错误;甲醇挥发会造成标准溶液浓度增大,进行步骤③时,消耗的标准溶液体积变小,即V1变小,由于在使用过程中甲醇不断挥发,步骤④中的NaOH—甲醇溶液的浓度相对步骤③中溶液浓度更大了,即V2减小的程度更大了,因此V2-V1偏小,导致测定结果偏小,B正确;若步骤③滴定时锥形瓶内液体溅出,则V1偏小,则导致测定结果偏大,C错误;若步骤④中加水量不足,在滴定过程中未水解的乙酸酐继续醇解,乙酸酐不能完全转化为乙酸,则V2偏小,导致测定结果偏小,D错误。

2.(2022·江苏卷,16节选)实验中需要测定溶液中Ce3+的含量。已知水溶液中Ce4+可用准确浓度的(NH4)2Fe(SO4)2溶液滴定。以苯代邻氨基苯甲酸为指示剂,滴定终点时溶液由紫红色变为亮黄色,滴定反应为Fe2++Ce4+ ══ Fe3++Ce3+。请补充完整实验方案:

①准确量取25.00 mL Ce3+溶液[c(Ce3+)约为0.2 mol·L-1],

加氧化剂将Ce3+完全氧化并去除多余氧化剂后,用

稀硫酸酸化,将溶液完全转移到250 mL容量瓶中后定容;

②按规定操作分别将0.020 00 mol·L-1

(NH4)2Fe(SO4)2和待测Ce4+溶液装入如图所示的滴定管中;

③ 。

答案 从左侧滴定管中放出一定体积的待测Ce4+溶液,加入苯代邻氨基苯甲酸作指示剂,用0.020 00 mol·L-1 (NH4)2Fe(SO4)2滴定,当滴入最后半滴标准液时,溶液由紫红色变为亮黄色,即达到滴定终点,记录标准液的体积

练易错·避陷阱

3.(2023·北京朝阳区一模)分析化学中以K2CrO4为指示剂,用AgNO3标准溶液滴定溶液中的Cl-,测定c(Cl-)。

ⅱ.25 ℃时,Ksp(Ag2CrO4)=2.0×10-12(砖红色),Ksp(AgCl)=1.8×10-10(白色)。下列分析不正确的是( )

A.实验中先产生白色沉淀,滴定终点时产生砖红色沉淀

B.产生白色沉淀时,存在AgCl(s) Ag+(aq)+Cl-(aq)

C.当产生砖红色沉淀时,若c( )=5.0×10-3 mol·L-1,Cl-已沉淀完全

D.滴定时应控制溶液pH在合适范围内,若pH过低,会导致测定结果偏低

D

4.(2023·天津十二区联考)某研究小组为测定食用白醋中醋酸的含量进行如下操作,正确的是( )

A.用碱式滴定管量取一定体积的待测白醋放入锥形瓶中

B.称取4.0 g NaOH放到1 000 mL容量瓶中,加水至刻度,配成1.00 mol·L-1 NaOH标准溶液

C.用NaOH溶液滴定白醋,使用酚酞作指示剂,溶液颜色恰好由无色变为浅红色,且半分钟内不褪色时,为滴定终点

D.滴定时眼睛要注视着滴定管内NaOH溶液的液面变化,防止滴定过量

C

解析 量取白醋应用酸式滴定管,A错误;NaOH的溶解应在烧杯中完成,B错误;在滴定中操作时眼睛要注视锥形瓶内溶液颜色的变化,D错误。

练预测·押考向

5.用氧化还原滴定法可以测定市售双氧水中过氧化氢的浓度(单位g·L-1),实验过程包括标准溶液的准备和滴定待测溶液。

Ⅰ.准备标准溶液

a.配制100 mL KMnO4溶液备用;

b.准确称取Na2C2O4基准物质3.35 g(0.025 mol),配制成250 mL标准溶液。取出25.00 mL于锥形瓶中,加入适量3 mol·L-1硫酸酸化后,用待标定的KMnO4溶液滴定至终点,记录数据,计算KMnO4溶液的浓度。

Ⅱ.滴定主要步骤

a.取待测双氧水10.00 mL于锥形瓶中;

b.锥形瓶中加入30.00 mL蒸馏水和30.00 mL 3 mol·L-1硫酸,然后用已标定的KMnO4溶液(0.100 0 mol·L-1)滴定至终点;

e.重复上述操作两次,三次测定的数据如下表:

组别 1 2 3

消耗标准溶液体积/mL 25.24 25.02 24.98

d.数据处理。

回答下列问题:

(1)将称得的Na2C2O4配制成250 mL标准溶液,所使用的仪器除烧杯和玻璃棒外还有 。

(2)标定KMnO4溶液时,能否用稀硝酸调节溶液酸度 (填“能”或“不能”),简述理由: 。

写出标定过程中发生反应的化学方程式:

。

(3)滴定待测双氧水时,标准溶液应装入 滴定管,装入标准溶液的前一步应进行的操作是 。

(4)滴定双氧水至终点的现象是

。

250 mL容量瓶、胶头滴管

不能

稀硝酸有氧化性,会影响KMnO4溶液浓度的标定

2KMnO4+5Na2C2O4+8H2SO4══K2SO4+2MnSO4+5Na2SO4+10CO2↑+8H2O

酸式

用标准溶液润洗滴定管

滴入最后半滴标准溶液,锥形瓶中的液体变为浅紫色,且半分钟不变色

(5)计算此双氧水的浓度为 g·L-1。

(6)若在配制Na2C2O4标准溶液时,烧杯中的溶液有少量溅出,则最后测定出的双氧水的浓度会 (填“偏高”“偏低”或“无影响”)。

21.25

偏高

解析 (1)配制250 mL Na2C2O4标准溶液时,所使用的仪器有烧杯、玻璃棒、胶头滴管和250 mL容量瓶;

(2)稀硝酸具有氧化性,也会氧化草酸钠,会影响KMnO4溶液浓度的标定,因此不能用稀硝酸调节溶液酸度;标定过程中KMnO4氧化Na2C2O4,发生反应的化学方程式为2KMnO4+5Na2C2O4+8H2SO4 ══ K2SO4+2MnSO4+5Na2SO4+10CO2↑+8H2O;

(3)滴定待测双氧水时,标准溶液为已标定的KMnO4溶液,具有强氧化性,应装入酸式滴定管中,装入标准溶液前需要用标准溶液润洗滴定管;

(5)由数据分析可知,三次滴定消耗KMnO4溶液的体积第1组与2、3组差距较大,要舍去,则消耗KMnO4溶液的平均体积为25.00 mL,根据得失电子守恒可得关系式:2KMnO4~5H2O2,则此双氧水的浓度为

(6)若在配制Na2C2O4标准溶液时,烧杯中的溶液有少量溅出,则标定出的KMnO4溶液实际浓度偏低,消耗的KMnO4溶液体积偏大,导致最后测定出的双氧水的浓度会偏高。

突破高考题型(八)电解质溶液中的图像问题

高考指引:近几年,全国及各省市化学试题大都在选择题中考查了电解质溶液中的图像问题及分析,涉及滴定曲线、分布分数曲线、对数图像等,要求考生结合题给信息确定物质之间的反应原理,并从图像中获取关键信息,结合化学平衡移动原理进行定性分析,结合各种常数(如电离常数、水解常数、溶度积常数等)进行相关定量计算,侧重考查考生的“理解与辨析能力”“分析与推测能力”“归纳与论证能力”等关键能力。

突破点1 滴定曲线及分布分数曲线

核心归纳

分布分数图像是酸碱中和滴定曲线的一种变式,常以pH、分布分数(δ)为横、纵坐标,结合滴定实验数据绘制出关系曲线,这里分布分数(δ)代表组分的平衡浓度占总浓度的分数。一元弱酸和二元弱酸的分布系数图像及分析如下:

真题感悟

1.(2020·全国Ⅰ卷)以酚酞为指示剂,用0.100 0 mol·L-1的NaOH溶液滴定20.00 mL未知浓度的二元酸H2A溶液。溶液中,pH、分布系数δ随滴加NaOH溶液体积VNaOH的变化关系如图所示。

下列叙述正确的是( )

A.曲线①代表δ(H2A),曲线②代表δ(HA-)

B.H2A溶液的浓度为0.200 0 mol·L-1

C.HA-的电离常数Ka=1.0×10-2

D.滴定终点时,溶液中c(Na+)<2c(A2-)+c(HA-)

C

解析 由题图可知加入40 mL NaOH溶液时达到滴定终点,又因H2A为二元酸,则H2A溶液的浓度为0.100 0 mol·L-1,由题图可知,没有加入NaOH溶液时,H2A溶液的pH约为1.0,由此可知H2A第一步完全电离,曲线①代表δ(HA-),曲线②代表δ(A2-),A、B项错误;由题图可知δ(HA-)=δ(A2-)时,溶液pH=2.0,即c(HA-)=c(A2-)时溶液pH=2.0,则Ka(HA-)= =1.0×10-2,C项正确;滴定终点时溶液中存在的离子有Na+、H+、A2-、HA-、OH-,根据电荷守恒有c(Na+)+c(H+)=2c(A2-)+c(HA-)+c(OH-),此时c(H+)2c(A2-) +c(HA-),D项错误。

2.(2021·湖南卷)常温下,用0.100 0 mol·L-1的盐酸分别滴定20.00 mL浓度均为0.100 0 mol·L-1的三种一元弱酸的钠盐(NaX、NaY、NaZ)溶液,滴定曲线如图所示。下列判断错误的是( )

A.该NaX溶液中:c(Na+)>c(X-)>c(OH-)>c(H+)

B.三种一元弱酸的电离常数:Ka(HX)>Ka(HY)>Ka(HZ)

C.当pH=7时,三种溶液中:c(X-)=c(Y-)=c(Z-)

D.分别滴加20.00 mL盐酸后,再将三种溶液混合:

c(X-)+c(Y-)+c(Z-)=c(H+)-c(OH-)

C

解析 由题图可知,未加入盐酸时,NaX、NaY、NaZ溶液的pH依次增大,根据盐类“越弱越水解”的规律推知,酸性:HX>HY>HZ。NaX为强碱弱酸盐,在溶液中水解使溶液呈碱性,则溶液中离子浓度的大小顺序为c(Na+)>

c(X-)>c(OH-)>c(H+),A正确;弱酸的酸性越弱,电离常数越小,由分析可知,酸性:HX>HY>HZ,则电离常数:Ka(HX)>Ka(HY)>Ka(HZ),B正确;当溶液pH为7时,酸性越弱,向盐溶液中加入盐酸的体积越大,所以最后三种溶液中c(Cl-)不等,根据电荷守恒及pH=7分析,三种溶液中酸根的浓度大小顺序为c(X-) >c(Y-)>c(Z-),C错误;向三种盐溶液中分别滴加20.00 mL盐酸,三种盐都完全反应,溶液中c(Na+)=c(Cl-),将三种溶液混合后溶液中存在电荷守恒关系: c(Na+)+c(H+)=c(X-)+c(Y-)+c(Z-)+c(Cl-)+c(OH-),从而可得:c(X-)+c(Y-) +c(Z-) =c(H+)-c(OH-),D正确。

考向预测

(2023·江西上饶二模)常温下,已知

(H2CO3)=4.3×10-7, (H2CO3)=5.6×10-11。某二元酸H2R及其钠盐的溶液中,H2R、HR-、R2-三者的物质的量分数随溶液pH变化关系如图所示,下列叙述正确的是( )

A.H2R的二级电离常数 的数量级为10-4

B.在pH=4的溶液中:3c(R2-)C.等体积、等浓度的NaOH溶液与H2R溶液混合后,溶液中:c(R2-)D.向Na2CO3溶液中加入过量H2R溶液,发生反应:

B

突破点2 滴定过程中的对数图像

核心归纳

1.滴定过程中“对数关系”图像及分析

利用某种离子浓度(或两种离子浓度比值)的对数(或负对数)与溶液的pH为坐标,建立滴定过程中对数关系图像,电解质溶液中四种常考对数关系及分析如下表:

常温下,二元弱酸H2Y溶液中滴加NaOH溶液,所得混合溶液的pH与离子浓度变化的关系如图所示:

2.分析滴定过程中“对数图像”的思维模型

(1)先确定图像的类型是对数图像还是负对数图像。

(2)再弄清楚图像中横坐标和纵坐标的含义,是浓度对数还是比值对数。

(3)抓住图像中特殊点:如pH=7,lg x=0,交叉点。

(4)理清图像中曲线的变化趋势及含义,根据含义判断线上、线下的点所表示的意义。

(5)将图像中数据或曲线的变化与所学知识对接,作出选项的正误判断。

真题感悟

(2021·全国甲卷)已知相同温度下, Ksp(BaSO4)-lg[c( )]与-lg[c(Ba2+)]的关系如图所示。

下列说法正确的是( )

A.曲线①代表BaCO3的沉淀溶解曲线

B.该温度下BaSO4的Ksp(BaSO4)值为1.0×10-10

C.加适量BaCl2固体可使溶液由a点变到b点

B

考向预测

(2023·天津河西区一模)室温下,向20.0 mL 0.100 mol·L-1的某弱酸HA的溶液中滴加同浓度的NaOH溶液,过程中 随pH的变化关系如下图所示。下列说法不正确的是( )

A.a到c的过程中,[n(HA)+n(A-)]为定值

B.a到c的过程中,水的电离程度不断减小

C.b点时,c(Na+)D.c点时加入碱的体积小于20 mL

B

解析根据元素守恒,a到c的过程中,[n(HA)+n(A-)]为定值,A正确;a到c的过程中,n(HA)不断减小,酸性不断减弱,对电离的抑制程度不断减弱,则水的电离程度不断增大,B错误;b点时,根据电荷守恒:c(Na+)+c(H+)=c(OH-)+c(A-),溶液显酸性,则有c(Na+)突破点3 沉淀溶解平衡图像

核心归纳

1.“直线型”沉淀溶解平衡图像及分析

图像 分析

pM=-lg c(M) (M:Mg2+、Ca2+、 Mn2+), p( )=-lg c( ) 横坐标数值越大,c( )反而越小

纵坐标数值越大,c(M)越小

曲线上方的点为该物质的不饱和溶液

曲线下方的点表示有该物质的沉淀生成

曲线上的点为该物质的饱和溶液

根据曲线上任意一点的坐标,可计算该物质的Ksp 2.“曲线型”沉淀溶解平衡图像及分析

以AgBr在水中的沉淀溶解平衡曲线为例:

a→c 曲线上变化,增大c(Br-)

c→a 曲线上变化,增大c(Ag+)

曲线上方的点表示有沉淀生成,曲线下方的点表示不饱和溶液,曲线上的点处于平衡状态 真题感悟

1.(2023·全国乙卷)一定温度下,AgCl和

Ag2CrO4的沉淀溶解平衡曲线如图所示。

下列说法正确的是( )

A.a点条件下能生成Ag2CrO4沉淀,

也能生成AgCl沉淀

D.向NaCl、Na2CrO4均为0.1 mol·L-1的混合溶液中滴加AgNO3溶液,先产生Ag2CrO4沉淀

C

2.(2023·北京卷)利用平衡移动原理,分析一定温度下Mg2+在不同pH的Na2CO3体系中的可能产物。

已知:ⅰ.图1中曲线表示Na2CO3体系中各含碳粒子的物质的量分数与pH的关系。

ⅱ.图2中曲线Ⅰ的离子浓度关系符合c(Mg2+)·c2(OH-)=Ksp[Mg(OH)2];曲线

图1

图2

C

考向预测

1.(2023·宁夏中卫一模)湿法提银工艺中,浸出的Ag+需加入Cl-进行沉淀。25 ℃时,平衡体系中含Ag微粒的分布系数δ[ ]随

lg c(Cl-)的变化曲线如图所示。已知:lg[Ksp(AgCl)]=-9.75。下列叙述错误的是( )

A.AgCl溶解度随c(Cl-)增大而不断减小

B.沉淀最彻底时,溶液中c(Ag+)=10-7.21 mol·L-1

答案 A

解析 由图可知开始时氯化银的溶解度随着c(Cl-)增大而不断减小,但是当氯离子浓度增大到一定程度时,随着c(Cl-)增大溶液中的银离子和氯离子形成络离子,而溶解度增大,A错误;沉淀最彻底时即银离子以氯化银的形式存在,而且氯化银最多的时候,就是沉淀最彻底时,由图可知此时c(Cl-)=10-2.54 mol·L-1,由lg[Ksp(AgCl)]=-9.75可知,Ksp(AgCl)=10-9.75,此时c(Ag+)=10-7.21 mol·L-1,B正确;当c(Cl-)=10-2 mol·L-1时,图中横坐标为-2,由图可知,此时

2.(2023·宁夏银川一模)为了更好地表示溶液的酸碱性,科学家提出了酸度(AG)的概念: 。常温下,用0.1 mol·L-1 NaOH溶液滴定20 mL 0.1 mol·L-1 HCN溶液,溶液的酸度(AG)随滴入的NaOH溶液体积的变化如图所示(滴定过程中温度的变化忽略不计),已知100.8≈6.3,下列说法正确的是

( )

B.常温下,HCN的电离常数Ka≈6.3×10-10

C.滴定过程中水电离出c(H+)先减小后增大

D.当V=10 mL时,溶液中存在

c(H+)+c(HCN)=c(OH-)+c(CN-)

B

的浓度逐渐增大,恰好反应生成NaCN时,水的电离程度最大,NaOH过量后,水的电离程度逐渐减小,故水电离出c(H+)先增大后减小,C项错误;当V=10 mL时,溶液中的n(NaCN)=n(HCN),利用电荷守恒和原子守恒可得2c(H+)+c(HCN)=2c(OH-)+c(CN-),D项错误。

专题八 水溶液中的离子反应与平衡

考情分析

高考命题分析

命 题 情 境 (1)日常生活情境:从醋酸、纯碱去油污、铁盐(铝盐)净水、溶洞的形成等情境选材,要求考生利用基本概念和原理阐释生活中的化学现象,激发钻研化学的兴趣。

(2)生产环保情境:从化工流程中物质的分离及提纯、定量实验分析等情境选材,要求考生结合Ksp进行除杂、迁移应用滴定原理进行物质的含量测定等,解决工业生产的实际问题。

(3)实验探究情境:利用水溶液中的离子反应与平衡移动,探究物质的制备、分离及提纯等,通过实验情境构建,要求考生在实验中寻求思维创新和能力提升。

素 养 能 力 (1)理解与辨析能力:理解水溶液中的“三大平衡”及移动原理,辨析模型、图表等信息,并能解决相关的化学问题。

(2)分析与推测能力:结合电解质在水溶液中的行为及变化,分析与推测“三大平衡”的移动及结果,从定量角度(各类常数)进行分析及计算。

(3)思维方法:具有证据意识,能基于实验现象或数据对物质组成、结构及其变化提出假设,并从定性和定量相结合的角度归纳总结出电解质的变化特征和规律。

考题统计

(1)电离平衡和溶液的酸碱性:

(2022全国乙卷,13)(2021全国乙卷,13)(2020全国Ⅰ卷,13)(2020全国Ⅱ卷,26)(2019全国Ⅰ卷,10)(2019全国Ⅰ卷,26)(2019全国Ⅲ卷,11、26)

(2)水解平衡及应用:

(2022全国甲卷,11、13)(2021全国乙卷,26)

(3)沉淀溶解平衡及应用:

(2023全国甲卷,13)(2023全国乙卷,13)(2022全国乙卷,26)(2021全国甲卷,12)(2021全国乙卷,13、26)(2020全国Ⅱ卷,9)(2019全国Ⅱ卷,12)

(4)电解质溶液中的图像及分析:

(2021全国甲卷,12)(2021全国乙卷,13)(2020全国Ⅰ卷,13)(2019全国Ⅰ卷,11)

考点1溶液中的“三大平衡”及应用

聚焦核心要点

要点1电离平衡及应用

课标指引:1.认识弱电解质在水溶液中存在电离平衡,了解电离平衡常数的含义。 2.认识水的电离,了解水的离子积常数。 3.认识溶液的酸碱性及pH,掌握检测溶液pH的方法。

1.外界条件对电离平衡的影响(以CH3COOH CH3COO-+H+ ΔH>0为例)

条件变化 平衡移动方向 电离程度 平衡后c(H+) Ka变化

温度 升温 向右移动 增大 增大 增大

降温 向左移动 减小 减小 减小

外加 酸碱 加酸 向左移动 减小 增大 不变

加碱 向右移动 增大 减小 不变

同离子效应 [加CH3COONa(s)] 向左移动 减小 减小 不变

2.外界条件对水的电离平衡的影响(H2O H++OH- ΔH>0)

条件变化 平衡移 动方向 水的电 离程度 平衡后 c(OH-) 平衡后 c(H+) KW

加少量酸 向左移动 减小 减小 增大 不变

加少量碱 向左移动 减小 增大 减小 不变

温度 升温 向右移动 增大 增大 增大 增大

降温 向左移动 减小 减小 减小 减小

可水解 的盐 K2CO3(s) 向右移动 增大 增大 减小 不变

NH4NO3(s) 向右移动 增大 减小 增大 不变

要点2水解平衡及应用

课标指引:1.认识盐类水解的原理和影响盐类水解的主要因素。 2.了解溶液pH的调控在工农业生产和科学研究中的应用。

1.外界条件对盐类水解平衡的影响[以Fe3++3H2O Fe(OH)3+3H+ ΔH>0为例]

条件变化 水解平衡 水解程度 平衡后(H+) 水解常数(Kh)

温度 升高温度 向右移动 增大 增大 增大

浓度 加FeCl3固体 向右移动 减小 增大 不变

加水稀释 向右移动 增大 减小 不变

外加酸碱 通入HCl(g) 向左移动 减小 增大 不变

加入NaOH(s) 向右移动 增大 减小 不变

加酸,抑制阳离子水解,促进阴离子水解;加碱,抑制阴离子水解,促进阳离子水解

2.水解平衡中的两个“易错点”

(1)盐类水解受温度、浓度、溶液的酸碱性等因素影响,要结合“控制变量法”,从平衡移动方向、水解程度、pH变化、产生现象等角度进行分析、判断。

(2)多元弱酸的酸式盐(如NaHX)溶液中同时存在酸式根(HX-)的电离平衡和水解平衡,判断溶液的酸碱性,要考虑电离程度和水解程度的相对大小。

要点3沉淀溶解平衡及应用

课标指引:1.认识难溶电解质在水溶液中存在沉淀溶解平衡,了解沉淀的生成、溶解与转化。 2.了解水溶液中的离子反应与平衡在物质检测、化学反应规律研究、物质转化中的应用。

1.外界条件对沉淀溶解平衡的影响[以AgCl(s) Ag+(aq)+Cl-(aq) ΔH>0为例]

溶度积(Ksp)的大小只与难溶电解质的性质和溶液的温度有关

条件变化 平衡移动方向 平衡后c(Ag+) 平衡后c(Cl-) Ksp

升高温度 向右移动 增大 增大 增大

加水稀释 向右移动 不变 不变 不变

加入少量AgNO3(s) 向左移动 增大 减小 不变

加入少量NaCl(s) 向左移动 减小 增大 不变

通入H2S(g) 向右移动 减小 增大 不变

2.沉淀溶解平衡中的两个“易错点”

(1)沉淀溶解平衡具有动态平衡特征,平衡时溶液中各离子的浓度保持不变,要依据化学平衡移动原理分析外界条件对沉淀溶解平衡的影响。

(2)不能只根据Ksp的大小比较两种难溶电解质的溶解性,相同类型(如AB、AB2等)的难溶电解质的Ksp越小,其溶解度越小。

易错辨析

1.电离平衡右移,电解质分子的浓度一定减小,离子浓度一定增大。( )

2.弱电解质电离平衡右移,电离平衡常数一定增大。( )

3.显酸性的盐溶液,一定是该盐的阳离子发生了水解。( )

×

增大电解质分子的浓度和加水稀释都会使电离平衡向右移动,前者电解质分子的浓度增大,但后者离子浓度减小。

×

电离平衡常数只与温度有关。

×

NaHSO4溶液因盐电离出H+而显酸性。

4.在CH3COONa溶液中加入适量CH3COOH,可使c(Na+)=c(CH3COO-)。( )

5.常温下,向BaCO3饱和溶液中加入Na2CO3固体,BaCO3的Ksp减小。( )

√

根据电荷守恒,当溶液显中性时,c(Na+)=c(CH3COO-)。

×

Ksp只与难溶电解质自身的性质和温度有关,所以BaCO3的Ksp不变。

精研核心命题

命题点1电离平衡及影响因素

典例1 (2022·全国乙卷)常温下,一元酸HA的Ka(HA)=1.0×10-3。在某体系中,H+与A-离子不能穿过隔膜,未电离的HA可自由穿过该膜(如图所示)。

设溶液中c总(HA)=c(HA)+c(A-),当达到平衡时,下列叙述正确的是( )

A.溶液Ⅰ中c(H+)=c(OH-)+c(A-)

C.溶液Ⅰ和Ⅱ中的c(HA)不相等

D.溶液Ⅰ和Ⅱ中的c总(HA)之比为10-4

B

解析 本题考查物质在水溶液中的行为,主要涉及弱电解质的电离、溶液电荷守恒、电离度的计算和应用等。由溶液Ⅰ pH=7.0可知,c(H+)=c(OH-),故c(H+)与[c(OH-)+c(A-)]不相等,由于溶液电荷守恒,一定存在与A-对应的阳离子,A项错误。

图解要点 本题中关键信息分析如下:

变式演练(2023·北京房山区一模)某温度下,将pH和体积均相同的HCl和CH3COOH溶液分别加水稀释,其pH随加水体积的变化如图所示。下列叙述不正确的是( )

A.稀释前溶液的浓度:c(HCl)

D.在d点和e点均存在:c(H+)>c(酸根阴离子)

C

解析 稀释前两溶液的pH相等,由于醋酸是部分电离,则溶液的浓度:c(HCl)

【思维建模】

解答弱电解质的电离平衡及分析类题目的思维模型

命题点2水解平衡及影响因素

典例2 (2022·湖南卷)为探究FeCl3的性质,进行了如下实验(FeCl3和Na2SO3溶液浓度均为0.1 mol·L-1)。

实验 操作与现象

① 在5 mL水中滴加2滴FeCl3溶液,呈棕黄色;煮沸,溶液变红褐色

② 在5 mL FeCl3溶液中滴加2滴Na2SO3溶液,变红褐色;再滴加K3[Fe(CN)6]溶液,产生蓝色沉淀

③ 在5 mL Na2SO3溶液中滴加2滴FeCl3溶液,变红褐色;将上述混合液分成两份,一份滴加K3[Fe(CN)6]溶液,无蓝色沉淀生成;另一份煮沸,产生红褐色沉淀

依据上述实验现象,结论不合理的是( )

A.实验①说明加热促进Fe3+水解反应

B.实验②说明Fe3+既发生了水解反应,又发生了还原反应

C.实验③说明Fe3+发生了水解反应,但没有发生还原反应

D.整个实验说明 对Fe3+的水解反应无影响,但对还原反应有影响

D

解析 本题考查实验方案的评价。

FeCl3溶液为棕黄色,Fe(OH)3胶体呈红褐色,溶液由棕黄色变为红褐色,说明加热促进了Fe3+的水解,A项结论合理;实验②与实验①相比较,说明少量的

促进了Fe3+的水解,滴加K3[Fe(CN)6]溶液产生蓝色沉淀,说明溶液中存在Fe2+,即Fe3+也发生了还原反应,B项结论合理;实验③是向过量的Na2SO3溶液中滴加少量的FeCl3溶液,分组实验说明Fe3+发生水解,但是未发生还原反应,C项结论合理;综合分析整个实验,可知 对Fe3+的水解反应和还原反应都有影响,D项结论不合理。

变式演练(2023·河南名校联盟联考)实验测得0.5 mol·L-1 CH3COONa溶液、0.5 mol·L-1 CuSO4溶液以及H2O的pH随温度变化的曲线如图所示。下列说法正确的是( )

A.随温度升高,纯水中c(H+)>c(OH-)

B.随温度升高,CH3COONa溶液的c(OH-)减小

C.随温度升高,CuSO4溶液的pH变化是KW改变与水解平衡移动共同作用的结果

D.随温度升高,CH3COONa溶液和CuSO4溶液的pH均降低,是因为CH3COO-、Cu2+水解平衡移动方向不同

C

解析 升高温度,会促进纯水的电离,但是水电离出的c(H+)=c(OH-),仍为中性,A错误;升高温度,会促进盐类水解,CH3COO-水解程度变大,溶液中c(OH-)变大,B错误;加热会促进Cu2+水解,同时由于温度升高,也会促进水的电离,c(H+)变大,C正确;加热,溶液中CH3COO-、Cu2+的水解平衡均正向移动,D错误。

命题点3沉淀溶解平衡及影响因素

典例3 (2019·全国Ⅱ卷)绚丽多彩的无机颜料的应用曾创造了古代绘画和彩陶的辉煌。硫化镉(CdS)是一种难溶于水的黄色颜料,其在水中的沉淀溶解平衡曲线如图所示。下列说法错误的是( )

A.图中a和b分别为T1、T2温度下CdS在水中的溶解度

B.图中各点对应的Ksp的关系为Ksp(m)=Ksp(n)

D.温度降低时,q点的饱和溶液的组成由q沿qp线向p方向移动

B

解析 图中p、q对应纵横坐标数值相等,即c(Cd2+)=c(S2-),则a和b分别为T1、T2温度下CdS在水中的溶解度,A正确;图中m、n、p点对应的温度相同,小于q点对应的温度,对应的Ksp的关系为Ksp(m)=Ksp(n)=Ksp(p)

A.由a点可求得Ksp[Fe(OH)3]=10-8.5

B.pH=4时Al(OH)3的溶解度为 mol·L-1

C.浓度均为0.01 mol·L-1的Al3+和Fe3+可通过分步沉淀进行分离

D.Al3+、Cu2+混合溶液中c(Cu2+)=0.2 mol·L-1时二者不会同时沉淀

C

解析 a点c(Fe3+)=10-2.5 mol·L-1,c(OH-)=10-12 mol·L-1,则Fe(OH)3的Ksp=c(Fe3+)·c3(OH-)=10-2.5×(10-12)3=10-38.5,A错误。pH=5时,c(Al3+)=10-6 mol·L-1,c(OH-)=10-9 mol·L-1,Ksp[Al(OH)3]=c(Al3+)·c3(OH-)=10-6×(10-9)3=10-33;

pH=4时,c(Al3+)= mol·L-1=10-3 mol·L-1,B错误。根据Fe(OH)3的

Ksp可知,Fe3+沉淀完全时,c3(OH-)×10-5=10-38.5,则c(OH-)≈10-11.17 mol·L-1。而Al3+开始沉淀时,0.01×c3(OH-)=10-33,则c(OH-)≈10-10.33 mol·L-1。因此Fe3+沉淀完全时,Al3+还未开始沉淀,C正确。Al3+沉淀完全时,10-5×c3(OH-)=10-33,c(OH-) ≈10-9.33 mol·L-1,根据pH=6的点可知,Cu(OH)2的Ksp=10-3.5×(10-8)2=10-19.5,当Al3+沉淀完全时,c(Cu2+)·c2(OH-)=0.2×10-18.66=2×10-19.66>Ksp[Cu(OH)2],此时Cu2+已经开始沉淀,故题述条件下Al3+、Cu2+可以同时沉淀,D错误。

【思维建模】

解答沉淀溶解平衡及分析类题目的思维模型

训练分层落实

练真题·明考向

1.(2022·浙江1月选考卷)已知25 ℃时二元酸H2A的 =1.3×10-7,

=7.1×10-15。下列说法正确的是( )

A.在等浓度的Na2A、NaHA溶液中,水的电离程度前者小于后者

B.向0.1 mol·L-1的H2A溶液中通入HCl气体(忽略溶液体积的变化)至pH=3,则H2A的电离度为0.013%

C.向H2A溶液中加入NaOH溶液至pH=11,则c(A2-)>c(HA-)

D.取pH=a的H2A溶液10 mL,加蒸馏水稀释至100 mL,则该溶液pH=a+1

B

2.(2023·湖北卷)H2L为某邻苯二酚类配体,其 =7.46, =12.4。常温下构建Fe(Ⅲ)-H2L溶液体系,其中c0(Fe3+)=2.0×10-4 mol·L-1,c0(H2L)=5.0×10-3 mol·L-1。体系中含Fe物种的组分分布系数δ与pH的关系如图所示,分布系数δ(x)= ,已知lg 2≈0.30,lg 3≈0.48。下列说法正确的是( )

Fe(Ⅲ)-H2L体系部分物种分布图

A.当pH=1时,体系中c(H2L)>c([FeL]+)>c(OH-)>c(HL-)

B.pH在9.5~10.5之间,含L的物种主要为L2-

C.L2-+[FeL]+ [FeL2]-的平衡常数的lg K约为14

D.当pH=10时,参与配位的c(L2-)≈1.0×10-3 mol·L-1

答案 C

练易错·避陷阱

3.(2023·天津红桥区一模)已知物质的相关数据如下表,下列说法正确的是

( )

A.NaF不与盐酸反应

B.NaF溶液中存在的所有微粒有:H2O、Na+、F-、OH-、H+

C.HF与碳酸钠溶液反应,可能产生气体

D.向石灰水悬浊液中加入NaF溶液,溶液可能变澄清

C

4.(2023·北京石景山区统考)已知:Ag++SCN- ══ AgSCN↓(白色),某同学探究AgSCN的溶解平衡及转化,进行以下实验。

下列说法中,不正确的是( )

A.①中现象能说明Ag+与SCN-生成AgSCN沉淀的反应有限度

B.②中现象产生的原因是发生了反应Fe(SCN)3+3Ag+ ══ 3AgSCN↓+Fe3+

C.③中产生黄色沉淀的现象能证明AgI的溶解度比AgSCN的溶解度小

D.④中黄色沉淀溶解的原因可能是AgI与KI溶液中的I-进一步发生了反应

C

解析 由题图可知,AgNO3和KSCN溶液恰好完全反应生成AgSCN沉淀,向上层清液中滴加Fe(NO3)3溶液,得到浅红色溶液,则上层清液中含有SCN-,说明Ag+与SCN-生成AgSCN沉淀的反应有限度,A正确。向含Fe(SCN)3的浅红色溶液中加入AgNO3溶液,红色褪去,产生白色沉淀,发生的反应:Fe(SCN)3+3Ag+ ══ 3AgSCN↓+Fe3+,B正确。①中加入AgNO3溶液生成白色沉淀AgSCN后,AgNO3仍剩余;②中加入2 mol·L-1 KI溶液,溶液中Ag+和I-反应生成AgI黄色沉淀,未发生AgI和AgSCN之间的转化,故不能比较二者的溶解度大小,C错误。④白色沉淀AgSCN中加入2 mL 2 mol·L-1 KI溶液,白色沉淀转化为黄色沉淀,则AgSCN转化为AgI;随后沉淀溶解,得到无色溶液,由于溶液中KI剩余,可能是AgI和I-反应生成无色易溶性物质,D正确。

练预测·押考向

5.常温下,将4.0 g铁钉加入30 mL 4%的CuSO4溶液中,一段时间后观察到铁钉表面产生气泡,氧气含量和溶液pH变化如下图所示。

下列说法不正确的是( )

A.CuSO4溶液pH<7的原因:Cu2++2H2O Cu(OH)2+2H+

B.铁钉表面产生气泡的原因:Fe+2H+ ══ Fe2++H2↑

C.加入铁钉消耗H+,Cu2+水解平衡正向移动,产生Cu(OH)2沉淀

D.推测溶液pH减小的原因:4Fe2++O2+10H2O ══ 4Fe(OH)3↓+8H+

C

6.25 ℃时,某二元弱碱M(OH)2的水溶液中含有M(OH)2、M(OH)+、M2+,它们的分布系数δ随溶液pH的变化曲线如图所示。 为M(OH)2的第二步电离平衡常数,下列说法错误的是( )

B.曲线Ⅱ代表的微粒为M(OH)+

C.m、n、p三点对应的水溶液中,m点水的电离程度最小

D.0.1 mol·L-1 M(OH)Cl溶液中:c(Cl-)>c[M(OH)2]>c(M2+)>c(OH-)>c(H+)

D

解析 溶液的pH越小,溶液的酸性越强,越促进M(OH)2的电离,则溶液中M2+浓度越大,M(OH)2浓度越小,则曲线Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ代表的微粒分别为M2+、

考点2溶液中的“四大常数”及应用

聚焦核心要点

课标指引:1.了解电离平衡常数和水的离子积常数的含义,能进行简单计算。 2.了解水解常数和溶度积常数的含义,并能进行相关计算。

1.电离平衡常数(Ka或Kb)的两种计算方法

列出电离常数表达式,注意两个近似处理

(1)根据电离常数表达式近似计算

已知c(HX)和c(H+),计算HX的电离平衡常数Ka(HX):

适用于电离常数较小的弱电解质,平衡时c(HX)和c(H+)相差100倍以上

(2)根据分布分数(δ)图像近似计算

2.利用电离常数(Ka或Kb)计算水解常数(Kh)

微点拨

判断弱酸的酸式盐NaHX溶液的酸碱性,要比较与Kh(HX-)的大小,前者大时溶液呈酸性,后者大时溶液呈碱性;同理,可推测等物质的量浓度的HX和NaX混合液的酸碱性。

3.溶度积常数(Ksp)及相关计算

(1)M(OH)n悬浊液中Ksp、KW和pH间的关系:

(2)建立Ksp与沉淀转化反应平衡常数(K)的关系

建立Ksp与K的关系,一般是在K的表达式的分子、分母中同乘以某个离子的浓度,将分子、分母转化为不同物质的Ksp。例如,反应AgCl(s)+Br-(aq)

易错辨析

1.相同温度下,Ksp小的电解质其溶解能力一定比Ksp大的电解质的溶解能力小。( )

×

对于相同类型的物质,Ksp的大小能够反映难溶电解质溶解能力的大小,不是同种类型的不能直接通过Ksp的大小来比较。

√

精研核心命题

命题点1Ka(或Kb)与Kh的计算及应用

典例1 (1)(2020·全国Ⅱ卷,26节选)次氯酸为一元弱酸,具有漂白和杀菌作用,其电离平衡体系中各成分的组成分数 ,X为HClO或ClO-]与pH的关系如图所示。HClO的电离常数Ka值为 。

10-7.5

(2)(2022·湖南卷,16节选)一种脱除和利用水煤气中CO2方法的示意图如下:

10

变式演练已知25 ℃时,NH3·H2O的电离平衡常数Kb=2×10-5。将浓度均为1.0 mol·L-1的氨水和NH4Cl溶液等体积混合,则混合溶液呈 (填“酸性”“中性”或“碱性”),此时混合溶液的pH= 。

(已知:lg 5=0.7)

碱性

9.3

命题点2Ksp的计算及应用

典例2 (2020·全国Ⅲ卷,27节选)某油脂厂废弃的油脂加氢镍催化剂主要含金属Ni、Al、Fe及其氧化物,还有少量其他不溶性物质。采用如下工艺流程回收其中的镍制备硫酸镍晶体(NiSO4·7H2O):

溶液中金属离子开始沉淀和完全沉淀的pH如下表所示:

金属离子 Ni2+ Al3+ Fe3+ Fe2+

开始沉淀时(c=0.01 mol·L-1)的pH 7.2 3.7 2.2 7.5

沉淀完全时(c=1.0×10-5 mol·L-1)的pH 8.7 4.7 3.2 9.0

利用上述表格数据,计算Ni(OH)2的Ksp=_____________________________ (列出计算式)。如果“转化”后的溶液中Ni2+浓度为1.0 mol·L-1,则“调pH”应控制的pH范围是 。

0.01×(107.2-14)2[或10-5×(108.7-14)2]

3.2~6.2

解析 由于c(Ni2+)=0.01 mol·L-1,开始沉淀时pH为7.2,即溶液中c(OH-)

=107.2-14 mol·L-1,所以Ni(OH)2的Ksp=c(Ni2+)·c2(OH-)=0.01×(107.2-14)2。当c(Ni2+)=10-5 mol·L-1、pH=8.7时沉淀完全,所以Ni(OH)2的

Ksp=10-5×(108.7-14)2。如果“转化”后的溶液中Ni2+浓度为1.0 mol·L-1,为了使Fe3+完全沉淀,所以pH大于3.2,而Ni2+不能沉淀,所以c(Ni2+)·c2(OH-) <0.01×(107.2-14)2,c(OH-)<10-7.8 mol·L-1,所以c(H+)>10-6.2 mol·L-1,即pH<6.2,故应控制的pH范围是3.2~6.2。

变式演练(1)(2021·湖北卷,16节选)25 ℃时,已知:Kb(NH3·H2O)≈2.0×10-5, Ksp[Ga(OH)3]≈1.0×10-35,Ksp[In(OH)3]≈1.0×10-33,Ksp[Cu(OH)2]≈1.0×10-20, “浸出液”中c(Cu2+)=0.01 mol·L-1。

①当金属阳离子浓度小于1.0×10-5 mol·L-1时沉淀完全,In3+恰好完全沉淀时溶液的pH约为 (保留一位小数);

②若继续加入6.0 mol·L-1氨水至过量,观察到的实验现象是先有蓝色沉淀,然后 ;

4.7

蓝色沉淀溶解,溶液变成深蓝色

2.0×10-6

3.25×103

②若继续加入6.0 mol·L-1氨水至过量,先有蓝色沉淀Cu(OH)2生成,然后蓝色沉淀溶解,生成[Cu(NH3)4](OH)2,得到深蓝色溶液。

训练分层落实

练真题·明考向

1.(2023·全国新课标卷)向AgCl饱和溶液(有足量AgCl固体)中滴加氨水,发生反应Ag++NH3 [Ag(NH3)]+和[Ag(NH3)]++NH3 [Ag(NH3)2]+。lg[c(M)/(mol·L-1)]与lg[c(NH3)/(mol·L-1)]的关系如下图所示(其中M代表Ag+、Cl-、[Ag(NH3)]+或[Ag(NH3)2]+)。

下列说法错误的是( )

A.曲线Ⅰ可视为AgCl溶解度随NH3浓度变化曲线

B.AgCl的溶度积常数Ksp=c(Ag+)·c(Cl-)=10-9.75

C.反应[Ag(NH3)]++NH3 [Ag(NH3)2]+的平衡常数K的值为103.81

D.c(NH3)=0.01 mol·L-1时,溶液中c([Ag(NH3)2]+)>c([Ag(NH3)]+)>c(Ag+)

A

解析 溶液中存在足量的AgCl固体,根据平衡移动原理,随着氨水的滴加AgCl溶解度逐渐增大,则Cl-浓度增大、Ag+浓度减小,[Ag(NH3)]+开始占优势,而随着氨水的滴加[Ag(NH3)2]+浓度会逐渐超过[Ag(NH3)]+,结合图像可知,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ分别代表[Ag(NH3)2]+、[Ag(NH3)]+、Ag+、Cl-。曲线Ⅰ代表[Ag(NH3)2]+浓度随NH3浓度变化曲线,A错误;根据lg[c(NH3)/(mol·L-1)]=-1相关数据进行计算,AgCl的溶度积常数Ksp=c(Ag+)·c(Cl-)=10-7.40×10-2.35=10-9.75,B正确;根据lg[c(NH3)/(mol·L-1)]=-1相关数据进行计算反应

2.(2023·辽宁卷)某废水处理过程中始终保持H2S饱和,即c(H2S)=0.1 mol·L-1,通过调节pH使Ni2+和Cd2+形成硫化物而分离,体系中pH与-lg c关系如下图所示,c为HS-、S2-、Ni2+和Cd2+的浓度,单位为mol·L-1。已知Ksp(NiS)>Ksp(CdS),下列说法正确的是( )

A.Ksp(CdS)=10-18.4

B.③为pH与-lg c(HS-)的关系曲线

D

解析 H2S为弱电解质,分步电离,随pH增大,HS-、S2-浓度均应逐渐增大,且pH较小范围内-lg c(S2-)比-lg c(HS-)大,故③为pH与-lg c(S2-)的关系曲线,④为pH与-lg c(HS-)的关系曲线;已知Ksp(NiS)>Ksp(CdS),则①、②分别为pH与-lg c(Cd2+)、-lg c(Ni2+)的关系曲线。根据(4.9,13.0)点可知,Ksp(CdS)=c2(Cd2+)=(1×10-13)2=1×10-26,A错误;根据上述分析③为pH与-lg c(S2-)的关系曲线,B错误;

3.(2022·山东卷)工业上以SrSO4(s)为原料生产SrCO3(s),对其工艺条件进行研究。现有含SrCO3(s)的0.1 mol·L-1、1.0 mol·L-1 Na2CO3溶液,含SrSO4(s)的0.1 mol·L-1、1.0 mol·L-1 Na2SO4溶液。在一定pH范围内,四种溶液中lg[c(Sr2+)/mol·L-1]随pH的变化关系如图所示。下列说法错误的是( )

B.a=-6.5

C.曲线④代表含SrCO3(s)的1.0 mol·L-1 Na2CO3溶液的变化曲线

D.对含SrSO4(s)且Na2SO4和Na2CO3初始浓度均为1.0 mol·L-1的混合溶液,pH≥7.7时才发生沉淀转化

答案 D

解析 本题属于沉淀溶解平衡图像题,重点考查学生分析图像的能力、平衡常数的表达式及相关计算。

对于含SrSO4(s)的Na2SO4溶液,当溶液pH变化时,溶液中硫酸根离子浓度几乎不变,不会使SrSO4(s) Sr2+(aq)+ (aq)发生移动,即含硫酸锶固体的硫酸钠溶液中锶离子的浓度几乎不变,又因为pH相同时,溶液中硫酸根离子浓度增大,SrSO4的沉淀溶解平衡向沉淀方向移动,因此锶离子浓度减小,所以曲线①代表含硫酸锶固体的0.1 mol·L-1硫酸钠溶液的变化曲线,曲线②代表含硫酸锶固体的1.0 mol·L-1硫酸钠溶液的变化曲线;对于含SrCO3(s)的Na2CO3溶液,当溶液pH减小时,溶液中碳酸根离子浓度减小,

SrCO3的沉淀溶解平衡向溶解的方向移动,锶离子浓度增大,又因为pH相同时,1.0 mol·L-1碳酸钠溶液中碳酸根离子浓度大于0.1 mol·L-1碳酸钠溶液中碳酸根离子的浓度,因此曲线③表示含碳酸锶固体的0.1 mol·L-1碳酸钠溶液的变化曲线,曲线④表示含碳酸锶固体的1.0 mol·L-1碳酸钠溶液的变化

由分析可知,曲线④表示含碳酸锶固体的1.0 mol·L-1碳酸钠溶液的变化曲线,C项正确;根据图像分析可知,对含SrSO4(s)且Na2SO4和Na2CO3初始浓度均为1.0 mol·L-1的混合溶液,pH≥6.9时,溶液中Sr2+浓度减小,发生了SrSO4(s)到SrCO3(s)的转化,D项错误。

练易错·避陷阱

B.将浓度均为3×10-4.5 mol·L-1的RCl2、Na2CO3溶液等体积混合后可得到RCO3沉淀

C.25 ℃时,RSO4的Ksp为4.9×10-5

D.相同温度下,RCO3在水中的Ksp大于在Na2CO3溶液中的Ksp

C

练预测·押考向

5.溶洞水体中的H2CO3与空气中的CO2保持平衡,其水体中lg c(X)(X为H2CO3、 或Ca2+)与pH的关系如图所示。已知Ksp(CaCO3)=2.8×10-9。下列说法错误的是( )

C.2pH(b)=pH(a)+pH(c)

D.a点溶液中,c(Ca2+)<2.8 mol·L-1

D

6.HX是一元弱酸,微溶盐MX2的饱和溶液中c(M2+)随c(H+)而变化,M2+不发生水解。25 ℃时,实验测得pM与δ(X-)的关系如图所示,其中A点对应的pH=5.0。[已知lg 2≈0.3,pM=-lg c(M2+),δ(X-)= ]。下列说法正确的是( )

A.A点对应溶液中存在2c(M2+)=3c(HX)

B.B点对应溶液的pH约为5.6

C.25 ℃时,Ksp(MX2)的数量级为10-8

D.25 ℃时,HX的电离常数Ka为2.5×10-5

B

考点3溶液中粒子浓度的关系及分析

聚焦核心要点

1.基于“三大守恒”规律,明确溶液中微粒浓度的关系

比较项目 具体含义 以Na2CO3溶液为例

电荷守恒 电解质溶液中,阳离子的电荷总数与阴离子的电荷总数相等,即溶液呈电中性 c(Na+)+c(H+)

=c(OH-)+c( )+2c( )

元素守恒 在电解质溶液中,由于某些离子能够水解,粒子种类增多,但这些粒子所含某些原子的总数始终不变,符合原子守恒 c(Na+)=2[c( )+c( ) +c(H2CO3)]

质子守恒 电解质溶液中分子或离子得到和失去质子(H+)的物质的量相等 c(OH-)

=c(H+)+c( )+2c(H2CO3)

2.抓住酸碱滴定过程中“五点”,判断溶液中的微粒浓度的关系

“起点” 判断酸、碱的相对强弱

“半中和点” 判断是哪种溶质的等量混合

“中性点” 判断溶液中溶质的成分及哪种物质过量或不足

“终点” 判断生成的溶质成分及溶液的酸碱性

“过量点” 判断溶液中的溶质,判断哪种物质过量

示例:向CH3COOH溶液中逐滴加入NaOH溶液,溶液pH与加入NaOH溶液的关系如图所示:

分析:

(1)a点:溶质为等浓度的CH3COONa、CH3COOH,离子浓度关系: c(CH3COO-)>c(Na+)>c(H+)>c(OH-);

(2)b点:溶质为CH3COONa、CH3COOH,离子浓度关系:

c(CH3COO-)=c(Na+)>c(H+)=c(OH-);

(3)c点:溶质为CH3COONa,离子浓度关系:

c(Na+)>c(CH3COO-)>c(OH-)>c(H+);

(4)d点:溶质为等浓度的CH3COONa、NaOH,离子浓度关系:

c(Na+)>c(OH-)>c(CH3COO-)>c(H+)。

易错辨析

常温下,试判断下列有关电解质溶液中的微粒浓度关系的正误。

1.在0.1 mol·L-1 H3PO4溶液中

2.在0.1 mol·L-1 Na2C2O4溶液中

( )

×

√

磷酸分步电离且电离程度逐渐减小,所以在0.1 mol·L-1 H3PO4溶液中,离子浓度大小顺序为

3.在0.1 mol·L-1 NaHCO3溶液中c(H2CO3)+c( )=0.1 mol·L-1。( )

×

在0.1 mol·L-1 NaHCO3溶液中,根据元素守恒得

4.氨水和NH4Cl溶液混合,形成pH=9的溶液中c(Cl-)>c( )>c(OH-)>c(H+)。

( )

×

氨水和NH4Cl溶液混合,形成pH=9的溶液,则c(Cl-)

命题点1描述型溶液中微粒浓度的比较

典例1 (经典真题)下列有关电解质溶液的说法正确的是( )

D

变式演练(2021·天津卷)常温下,下列有关电解质溶液的叙述正确的是( )

A

命题点2图像型溶液中微粒浓度的比较

典例2 (2021·全国乙卷)HA是一元弱酸,难溶盐MA的饱和溶液中c(M+)随c(H+)而变化,M+不发生水解。实验发现,298 K时c2(M+)-c(H+)为线性关系,如下图中实线所示。

下列叙述错误的是( )

A.溶液pH=4时,c(M+)<3.0×10-4 mol·L-1

B.MA的溶度积Ksp(MA)=5.0×10-8

C.溶液pH=7时,c(M+)+c(H+)=c(A-)+c(OH-)

D.HA的电离常数Ka(HA)≈2.0×10-4

C

变式演练(2019·全国Ⅰ卷)NaOH溶液滴定邻苯二甲酸氢钾(邻苯二甲酸H2A的 =1.1×10-3, =3.9×10-6)溶液,混合溶液的相对导电能力变化曲线如图所示,其中b点为反应终点。下列叙述错误的是( )

A.混合溶液的导电能力与离子浓度和种类有关

B.Na+与A2-的导电能力之和大于HA-的

C.b点的混合溶液pH=7

D.c点的混合溶液中,c(Na+)>c(K+)>c(OH-)

C

解析 NaOH溶液滴定邻苯二甲酸氢钾(KHA)过程中发生反应HA-+OH- ══ A2-+H2O,电解质溶液的导电能力取决于溶液中离子所带电荷的多少及离子的浓度大小,根据上述反应,可以发现离子浓度和种类均发生改变,从图像中也可以看出溶液的导电能力增强,A项正确。图像中a点为KHA,随着NaOH溶液的加入,HA-浓度减小,Na+、A2-浓度增大,混合溶液的导电能力增强,故Na+和A2-的导电能力之和大于HA-的导电能力,B项正确。混合溶液的导电能力曲线变化拐点即b点为滴定终点,此时溶液中的A2-发生水解使溶液显碱性,pH>7,C项错误。b点为滴定终点,发生的反应为2KHA+2NaOH ══ K2A+Na2A+2H2O,此时c(Na+)=c(K+)>c(OH-),由于a~b段加入的NaOH溶液体积大于b~c段,故c点c(Na+)>c(K+)>c(OH-),D项正确。

【思维建模】

解答图像型溶液中微粒浓度的比较类题目的思维模型

训练分层落实

1.(2023·湖南卷)常温下,用浓度为0.020 0 mol·L-1的NaOH标准溶液滴定浓度均为0.020 0 mol·L-1的HCl和CH3COOH的混合溶液,滴定过程中溶液的pH随

η[η= ]的变化曲线如图所示。下列说法错误的是( )

A.Ka(CH3COOH)约为10-4.76

B.点a:c(Na+)=c(Cl-)=c(CH3COO-)+c(CH3COOH)

C.点b:c(CH3COOH)

点b对应η=1.50,CH3COOH被中和一半,此时溶液中的溶质组成为c(NaCl)∶c(CH3COOH)∶c(CH3COONa)=2∶1∶1,由图像可知溶液呈酸性,说明CH3COOH的电离程度大于CH3COO-的水解程度,则c(CH3COOH)

2.(2022·江苏卷)一种捕集烟气中CO2的过程如图所示。室温下以0.1 mol·L-1 KOH溶液吸收CO2,若通入CO2所引起的溶液体积变化和H2O挥发可忽略,溶液中含碳物种的浓度

下列说法正确的是( )

A.KOH吸收CO2所得到的溶液中:c(H2CO3)>c( )

B.KOH完全转化为K2CO3时,溶液中:c(OH-)=c(H+)+c( )+c(H2CO3)

C.KOH溶液吸收CO2,c总=0.1 mol·L-1溶液中:c(H2CO3)>c( )

D.题图所示的“吸收”“转化”过程中,溶液的温度下降

C

练易错·避陷阱

3.(2023·四川绵阳二诊)已知含磷废水中的磷以磷酸及其盐的形式存在。某温度下,磷酸的pKa与溶液的pH的关系如下图,该温度下向初始pH=6的含磷废水中加入CaCl2可以得到Ca5(PO4)3OH沉淀而实现废水除磷。下列叙述错误的是( )

B

4.(2023·北京大兴区统考)常温下,以酚酞作指示剂,用0.1 mol·L-1的NaOH溶液滴定20.00 mL 0.1 mol·L-1的二元酸H2A溶液(变化关系如图所示)。下列说法不正确的是( )

注:δ为含A微粒的分布系数即物质的量分数

A.H2A的电离方程式为H2A ══ HA-+H+、

HA- A2-+H+

B.当V(NaOH)=0 mL时,c(HA-)+c(A2-)=0.1 mol·L-1

C.当V(NaOH)=20.00 mL时,c(Na+)=c(HA-)+2c(A2-)

D.当V(NaOH)=30.00 mL时,c(Na+)<2c(A2-)+c(HA-)

C

解析 由题图可知,二元酸H2A溶液中HA-占90%,A2-占10%,说明不含H2A分子,第一步完全电离,HA-部分电离,A正确;当V(NaOH)=0 mL时,0.1 mol·L-1二元酸H2A溶液中H2A的第一步电离完全电离,溶液中不存在H2A,根据元素守恒可得:c(HA-)+c(A2-)=0.1 mol·L-1,B正确;当V(NaOH)=20.00 mL时,反应得到NaHA溶液,据电荷守恒:c(Na+)+c(H+)=c(HA-)+2c(A2-)+c(OH-),由pH曲线可知,此时溶液呈酸性,即c(H+)>c(OH-),则有c(Na+)

练预测·押考向

5.(2023·四川自贡二诊)MOH为可溶性一元弱碱,向MCl的溶液中不断加入蒸馏水,c2(H+)随c(M+)而变化;在某温度下,实验测得MCl溶液中c2(H+)随c(M+)的变化如图中实点所示。下列叙述错误的是( )

A.b点溶液中:c(Cl-)>c(M+)>c(H+)>c(OH-)

B.该溶液中总存在:c(H+)=c(MOH)+c(OH-)

C.c点溶液中,c(OH-)=1×10-7 mol·L-1

D.温度不变,c2(H+)-c(M+)一定呈线性关系

D

6.乙二酸(用H2A表示)为二元弱酸。25 ℃时,向0.1 mol·L-1的NH4HA溶液中滴加适量的盐酸或NaOH溶液,溶液中各含氮(或A)微粒的分布分数(δ)与溶液pH的关系如图所示(不考虑溶液中NH3分子)。例如,溶液中H2A的分布分数

δ(H2A)= 。下列说法正确的是( )

B

NH4HA的浓度为0.1 mol·L-1,若未向溶液中加入酸或碱,据元素守恒,溶液中存在:c(H2A)+c(HA-)+c(A2-)=0.1 mol·L-1,但加入酸或碱,溶液体积增大,故有c(H2A)+c(HA-)+c(A2-)<0.1 mol·L-1,C错误。NH4HA溶液显酸性,主要是HA-的电离,故向NH4HA溶液中滴加少量NaOH溶液:HA-+OH- ══ A2-+H2O,D错误。

考点4中和滴定及拓展应用

聚焦核心要点

1.滴定实验原理及操作

2.滴定操作中指示剂的选择

类型 滴定过程 指示剂 终点颜色变化

酸碱中 和反应 强酸滴定强碱(或弱碱) 甲基橙 溶液由黄色变为橙色

强碱滴定强酸(或弱酸) 酚酞 溶液由无色变为浅红色

氧化还 原反应 Na2S2O3溶液滴定未知浓度的碘水 淀粉 溶液 溶液由蓝色变为无色

酸性KMnO4溶液滴定H2O2(或H2C2O4)溶液 不需要 指示剂 溶液由无色变为浅红色

沉淀 反应 AgNO3溶液滴定含Cl-的溶液 K2CrO4 溶液 出现淡红色沉淀(Ag2Cr2O4为砖红色沉淀)

3.氧化还原滴定原理及应用

(1)间接碘量法(滴定碘法)

先用KI还原具有氧化性的物质(如Fe3+、ClO-等)产生I2,再利用标准Na2S2O3溶液滴定生成的I2。

示例:测定漂白粉中有效氯的含量

原理:用淀粉作指示剂,ClO-+2I-+2H+ ══ I2+Cl-+H2O、2Na2S2O3+I2 ══ Na2S4O6+2NaI。

滴定终点:当滴加最后半滴Na2S2O3标准溶液后,溶液的蓝色褪去,且半分钟内不恢复原来颜色。

(2)高锰酸钾法

①直接滴定法:利用KMnO4溶液的强氧化性滴定具有还原性的物质(如Fe2+、H2C2O4等)。

示例:利用标准KMnO4溶液滴定H2C2O4溶液

原理:不需要外加指示剂,2 +6H++5H2C2O4 ══ 10CO2↑+2Mn2++8H2O。

滴定终点:当滴加最后半滴标准KMnO4溶液后,溶液由无色变为浅红色,且半分钟内不褪色。

②返滴定法:常用于测定一些不能直接滴定的氧化性(或还原性)物质。

示例:测定某固体物质中MnO2的含量

原理:加入一定量Na2C2O4标准溶液(过量)还原MnO2,再用标准KMnO4溶液滴定剩余的Na2C2O4,实质上是Na2C2O4还原MnO2和KMnO4生成Mn2+,据此列式计算。

4.沉淀滴定原理及应用

(1)沉淀滴定法是利用沉淀反应进行滴定、测量分析的方法。生成沉淀的反应很多,但符合条件的却很少,实际上应用最多的是银量法,即利用Ag+与卤素离子的反应来测定Cl-、Br-、I-浓度。

(2)沉淀滴定所用的指示剂本身就是一种沉淀剂,滴定剂与被滴定物反应的生成物的溶解度要比滴定剂与指示剂反应的生成物的溶解度小,否则不能用这种指示剂。如用AgNO3溶液滴定溶液中的Cl-的含量时常以 为指示剂,这是因为AgCl比Ag2CrO4更难溶。

精研核心命题

命题点1酸碱中和滴定原理及应用

典例1 (2021·湖南卷,15节选)碳酸钠俗称纯碱,是一种重要的化工原料。以碳酸氢铵和氯化钠为原料制备碳酸钠,并测定产品中少量碳酸氢钠的含量。

产品中NaHCO3含量测定

①称取产品2.500 g,用蒸馏水溶解,定容于250 mL容量瓶中;

②移取25.00 mL上述溶液于锥形瓶,加入2滴指示剂M,用0.100 0 mol·L-1盐酸标准溶液滴定,溶液由红色变至近无色(第一滴定终点),消耗盐酸V1 mL;

③在上述锥形瓶中再加入2滴指示剂N,继续用0.100 0 mol·L-1盐酸标准溶液滴定至终点(第二滴定终点),又消耗盐酸V2 mL;

④平行测定三次,V1平均值为22.45,V2平均值为23.51。

回答下列问题:

(1)指示剂N为 ,描述第二滴定终点前后颜色变化: 。

(2)产品中NaHCO3的质量分数为 (保留三位有效数字)。

(3)第一滴定终点时,某同学俯视读数,其他操作均正确,则NaHCO3质量分数的计算结果 (填“偏大”“偏小”或“无影响”)。

甲基橙

由黄色变橙色,且半分钟内不褪色

3.56%

偏大

解析 (1)第二次滴定时,使用的指示剂N为甲基橙试液,滴定到终点前溶液的溶质为碳酸氢钠和氯化钠,滴定达到终点后溶液的溶质为氯化钠,故溶液的颜色变化:由黄色变为橙色,且半分钟内不褪色。

(2)第一次滴定发生的反应:Na2CO3+HCl ══ NaHCO3+NaCl,则n(Na2CO3)=

n生成(NaHCO3)=n(HCl)=0.100 0 mol·L-1×22.45×10-3 L=2.245×10-3 mol。第二次滴定消耗的盐酸的体积V2=23.51 mL,根据方程式NaHCO3+HCl ══ NaCl+H2O+CO2↑可知,消耗的NaHCO3的物质的量n总(NaHCO3)=0.100 0 mol·L-1 ×23.51×10-3 L=2.351×10-3 mol,则原溶液中的NaHCO3的物质的量n(NaHCO3)=n总(NaHCO3)-n生成(NaHCO3) =2.351×10-3 mol-2.245×10-3 mol= 1.06×10-4 mol,则原产品中NaHCO3的物质的量为 ×1.06×10-4 mol= 1.06×10-3 mol,故产品中NaHCO3的质量分数为

(3)其他操作均正确,俯视读数,则会使标准液盐酸的体积偏小,即测得V1偏小,原产品中NaHCO3的物质的量会偏大,最终导致其质量分数会偏大。

变式演练(2023·北京房山区统考)实验室盛放NaOH的试剂瓶口出现了大量的白色蘑菇云状物质。某化学兴趣小组对其成分进行探究,称取一定质量的样品溶于水配成1 000 mL溶液,取40 mL溶液于小烧杯中并加入指示剂1用1.00 mol·L-1盐酸标准液滴定,第一次达到滴定终点时消耗盐酸的体积V1=1.70 mL,加入指示剂2继续滴定,第二次达到滴定终点时又消耗盐酸体积V2=3.40 mL。下列说法错误的是( )

A.久置NaOH变质后的固体主要成分为Na2CO3

和NaHCO3,且物质的量之比为1∶1

B.指示剂1可能为酚酞,指示剂2可能为甲基橙

C.原溶液中Na2CO3的浓度为0.042 5 mol·L-1

D.第一次滴定终点时,溶液存在c(H2CO3)

解析 NaOH变质后生成Na2CO3和NaHCO3,加入稀盐酸第一次滴定先与Na2CO3反应,反应的化学方程式为Na2CO3+HCl ══ NaHCO3+NaCl,则V生成(NaHCO3)=V1=1.7 mL,第二次滴定与NaHCO3反应,反应的化学方程式为NaHCO3+HCl ══ NaCl+H2O+CO2↑,V总(NaHCO3)=V2=3.4 mL,则原样品中V原(NaHCO3)=1.7 mL,由化学方程式NaHCO3+HCl ══ NaCl+H2O+CO2↑可知,n(Na2CO3)∶n(NaHCO3)=1∶1,A正确;第一次达到滴定终点时pH=8.7,溶液呈碱性,可选酚酞为指示剂,第二次达到滴定终点时pH=5.6,溶液呈酸性,可选甲基橙为指示剂,B正确;

命题点2氧化还原滴定原理及应用

典例2 (2022·辽宁卷,15节选)

H2O2作为绿色氧化剂应用

广泛,氢醌法制备H2O2

原理如下:

(1)氢醌法制备H2O2总反应的化学方程式为 。

(2)测定产品中H2O2的质量分数:取2.50 g产品,加蒸馏水定容至100 mL摇匀,取20.00 mL于锥形瓶中,用0.050 0 mol·L-1酸性KMnO4标准溶液滴定。平行滴定三次,消耗标准溶液体积分别为19.98 mL、20.90 mL、20.02 mL。假设其他杂质不干扰结果,产品中H2O2质量分数为 。

H2+O2 H2O2

17%

解析 (2)滴定反应的离子方程式为2 +5H2O2+6H+ ══ 2Mn2++5O2↑+8H2O,可得关系式:2KMnO4~5H2O2。三组数据中20.90 mL偏差较大,舍去,则消耗酸性高锰酸钾标准溶液的平均体积为20.00 mL,故产品中H2O2的质量分数

变式演练(2021·山东卷,18节选)利用碘量法测定WCl6产品纯度,实验如下:

①称量:将足量CS2(易挥发)加入干燥的称量瓶中,盖紧称重为m1 g;开盖并计时1分钟,盖紧称重为m2 g;再开盖加入待测样品并计时1分钟,盖紧称重为m3 g,则样品质量为 g(不考虑空气中水蒸气的干扰)。

(m3+m1-2m2) g

滴定达终点时消耗c mol·L-1的Na2S2O3溶液V mL,则样品中WCl6(摩尔质量为M g·mol-1)的质量分数为 。

称量时,若加入待测样品后,开盖时间超过1分钟,则滴定时消耗Na2S2O3溶液的体积将 (填“偏大”“偏小”或“不变”),样品中WCl6质量分数的测定值将 (填“偏大”“偏小”或“不变”)。

不变

偏大

解析 ①根据分析,称量时加入足量的CS2,盖紧称重为m1 g,由于CS2易挥发,开盖时要挥发出来,称量的质量要减少,开盖并计时1分钟,盖紧称重m2 g,则挥发出的CS2的质量为(m1-m2) g,再开盖加入待测样品并计时1分钟,又挥发出(m1-m2) g的CS2,盖紧称重为m3 g,则样品质量为m3 g+2(m1-m2) g-m1 g=(m3+m1-2m2)g。

训练分层落实

练真题·明考向

1.(2023·山东卷)一定条件下,乙酸酐[(CH3CO)2O]醇解反应[(CH3CO)2O+ROH→CH3COOR+CH3COOH]可进行完全,利用此反应定量测定有机醇(ROH)中的烃基含量,实验过程中酯的水解可忽略。实验步骤如下:

①配制一定浓度的乙酸酐—苯溶液。

②量取一定体积乙酸酐—苯溶液置于锥形瓶中,加入m g ROH样品,充分反应后,加适量水使剩余乙酸酐完全水解:(CH3CO)2O+H2O→2CH3COOH。

③加指示剂并用c mol·L-1 NaOH—甲醇标准溶液滴定至终点,消耗标准溶液V1 mL。

④在相同条件下,量取相同体积的乙酸酐—苯溶液,只加适量水使乙酸酐完全水解;加指示剂并用c mol·L-1 NaOH—甲醇标准溶液滴定至终点,消耗标准溶液V2 mL。

(1)对于上述实验,下列做法正确的是( )

A.进行容量瓶检漏时,倒置一次即可

B.滴入半滴标准溶液,锥形瓶中溶液变色,即可判定达滴定终点

C.滴定读数时,应单手持滴定管上端并保持其自然垂直

D.滴定读数时,应双手一上一下持滴定管

C

解析 容量瓶检漏时,应倒置两次,第二次时将塞子旋转180°再将容量瓶倒置,两次倒置,容量瓶瓶塞周围均无水渗出,表明容量瓶不漏水,A错误;判断滴定终点时,锥形瓶中溶液变色,且半分钟内不恢复原来的颜色,即可判定到达滴定终点,B错误;滴定读数时,应将滴定管固定在滴定台上,或者单手持滴定管上端无刻度处,并保持其自然垂直,C正确,D错误。

(2)ROH样品中羟基含量(质量分数)计算正确的是( )

A

解析根据CH3COOH+NaOH→CH3COONa+H2O,可计算出步骤④中乙酸酐水解反应生成的CH3COOH的物质的量为cV2×10-3 mol;根据(CH3CO)2O+ROH→CH3COOR+CH3COOH、(CH3CO)2O+H2O→2CH3COOH,可计算出步骤②中乙酸酐醇解反应生成的CH3COOH和乙酸酐水解反应生成的CH3COOH的物质的量之和为cV1×10-3 mol;因为两次滴定量取的是相同条件下、相同体积的乙酸酐—苯溶液,所以可求出ROH样品中羟基的物质的量为n(—OH)=n(ROH)=

n(CH3COOR)=(cV2×10-3-cV1×10-3) mol=c(V2-V1)×10-3 mol,羟基含量为

(3)根据上述实验原理,下列说法正确的是( )

A.可以用乙酸代替乙酸酐进行上述实验

B.若因甲醇挥发造成标准溶液浓度发生变化,将导致测定结果偏小

C.步骤③滴定时,不慎将锥形瓶内溶液溅出,将导致测定结果偏小

D.步骤④中,若加水量不足,将导致测定结果偏大

B

解析乙酸与醇的酯化反应是可逆反应,因此无法用乙酸定量测定有机醇中的羟基含量,A错误;甲醇挥发会造成标准溶液浓度增大,进行步骤③时,消耗的标准溶液体积变小,即V1变小,由于在使用过程中甲醇不断挥发,步骤④中的NaOH—甲醇溶液的浓度相对步骤③中溶液浓度更大了,即V2减小的程度更大了,因此V2-V1偏小,导致测定结果偏小,B正确;若步骤③滴定时锥形瓶内液体溅出,则V1偏小,则导致测定结果偏大,C错误;若步骤④中加水量不足,在滴定过程中未水解的乙酸酐继续醇解,乙酸酐不能完全转化为乙酸,则V2偏小,导致测定结果偏小,D错误。

2.(2022·江苏卷,16节选)实验中需要测定溶液中Ce3+的含量。已知水溶液中Ce4+可用准确浓度的(NH4)2Fe(SO4)2溶液滴定。以苯代邻氨基苯甲酸为指示剂,滴定终点时溶液由紫红色变为亮黄色,滴定反应为Fe2++Ce4+ ══ Fe3++Ce3+。请补充完整实验方案:

①准确量取25.00 mL Ce3+溶液[c(Ce3+)约为0.2 mol·L-1],

加氧化剂将Ce3+完全氧化并去除多余氧化剂后,用

稀硫酸酸化,将溶液完全转移到250 mL容量瓶中后定容;

②按规定操作分别将0.020 00 mol·L-1

(NH4)2Fe(SO4)2和待测Ce4+溶液装入如图所示的滴定管中;

③ 。

答案 从左侧滴定管中放出一定体积的待测Ce4+溶液,加入苯代邻氨基苯甲酸作指示剂,用0.020 00 mol·L-1 (NH4)2Fe(SO4)2滴定,当滴入最后半滴标准液时,溶液由紫红色变为亮黄色,即达到滴定终点,记录标准液的体积

练易错·避陷阱

3.(2023·北京朝阳区一模)分析化学中以K2CrO4为指示剂,用AgNO3标准溶液滴定溶液中的Cl-,测定c(Cl-)。

ⅱ.25 ℃时,Ksp(Ag2CrO4)=2.0×10-12(砖红色),Ksp(AgCl)=1.8×10-10(白色)。下列分析不正确的是( )

A.实验中先产生白色沉淀,滴定终点时产生砖红色沉淀

B.产生白色沉淀时,存在AgCl(s) Ag+(aq)+Cl-(aq)

C.当产生砖红色沉淀时,若c( )=5.0×10-3 mol·L-1,Cl-已沉淀完全

D.滴定时应控制溶液pH在合适范围内,若pH过低,会导致测定结果偏低

D

4.(2023·天津十二区联考)某研究小组为测定食用白醋中醋酸的含量进行如下操作,正确的是( )

A.用碱式滴定管量取一定体积的待测白醋放入锥形瓶中

B.称取4.0 g NaOH放到1 000 mL容量瓶中,加水至刻度,配成1.00 mol·L-1 NaOH标准溶液

C.用NaOH溶液滴定白醋,使用酚酞作指示剂,溶液颜色恰好由无色变为浅红色,且半分钟内不褪色时,为滴定终点

D.滴定时眼睛要注视着滴定管内NaOH溶液的液面变化,防止滴定过量

C

解析 量取白醋应用酸式滴定管,A错误;NaOH的溶解应在烧杯中完成,B错误;在滴定中操作时眼睛要注视锥形瓶内溶液颜色的变化,D错误。

练预测·押考向

5.用氧化还原滴定法可以测定市售双氧水中过氧化氢的浓度(单位g·L-1),实验过程包括标准溶液的准备和滴定待测溶液。

Ⅰ.准备标准溶液

a.配制100 mL KMnO4溶液备用;

b.准确称取Na2C2O4基准物质3.35 g(0.025 mol),配制成250 mL标准溶液。取出25.00 mL于锥形瓶中,加入适量3 mol·L-1硫酸酸化后,用待标定的KMnO4溶液滴定至终点,记录数据,计算KMnO4溶液的浓度。

Ⅱ.滴定主要步骤

a.取待测双氧水10.00 mL于锥形瓶中;

b.锥形瓶中加入30.00 mL蒸馏水和30.00 mL 3 mol·L-1硫酸,然后用已标定的KMnO4溶液(0.100 0 mol·L-1)滴定至终点;

e.重复上述操作两次,三次测定的数据如下表:

组别 1 2 3

消耗标准溶液体积/mL 25.24 25.02 24.98

d.数据处理。

回答下列问题:

(1)将称得的Na2C2O4配制成250 mL标准溶液,所使用的仪器除烧杯和玻璃棒外还有 。

(2)标定KMnO4溶液时,能否用稀硝酸调节溶液酸度 (填“能”或“不能”),简述理由: 。

写出标定过程中发生反应的化学方程式:

。

(3)滴定待测双氧水时,标准溶液应装入 滴定管,装入标准溶液的前一步应进行的操作是 。

(4)滴定双氧水至终点的现象是

。

250 mL容量瓶、胶头滴管

不能

稀硝酸有氧化性,会影响KMnO4溶液浓度的标定

2KMnO4+5Na2C2O4+8H2SO4══K2SO4+2MnSO4+5Na2SO4+10CO2↑+8H2O

酸式

用标准溶液润洗滴定管

滴入最后半滴标准溶液,锥形瓶中的液体变为浅紫色,且半分钟不变色

(5)计算此双氧水的浓度为 g·L-1。

(6)若在配制Na2C2O4标准溶液时,烧杯中的溶液有少量溅出,则最后测定出的双氧水的浓度会 (填“偏高”“偏低”或“无影响”)。

21.25

偏高

解析 (1)配制250 mL Na2C2O4标准溶液时,所使用的仪器有烧杯、玻璃棒、胶头滴管和250 mL容量瓶;

(2)稀硝酸具有氧化性,也会氧化草酸钠,会影响KMnO4溶液浓度的标定,因此不能用稀硝酸调节溶液酸度;标定过程中KMnO4氧化Na2C2O4,发生反应的化学方程式为2KMnO4+5Na2C2O4+8H2SO4 ══ K2SO4+2MnSO4+5Na2SO4+10CO2↑+8H2O;

(3)滴定待测双氧水时,标准溶液为已标定的KMnO4溶液,具有强氧化性,应装入酸式滴定管中,装入标准溶液前需要用标准溶液润洗滴定管;

(5)由数据分析可知,三次滴定消耗KMnO4溶液的体积第1组与2、3组差距较大,要舍去,则消耗KMnO4溶液的平均体积为25.00 mL,根据得失电子守恒可得关系式:2KMnO4~5H2O2,则此双氧水的浓度为

(6)若在配制Na2C2O4标准溶液时,烧杯中的溶液有少量溅出,则标定出的KMnO4溶液实际浓度偏低,消耗的KMnO4溶液体积偏大,导致最后测定出的双氧水的浓度会偏高。

突破高考题型(八)电解质溶液中的图像问题

高考指引:近几年,全国及各省市化学试题大都在选择题中考查了电解质溶液中的图像问题及分析,涉及滴定曲线、分布分数曲线、对数图像等,要求考生结合题给信息确定物质之间的反应原理,并从图像中获取关键信息,结合化学平衡移动原理进行定性分析,结合各种常数(如电离常数、水解常数、溶度积常数等)进行相关定量计算,侧重考查考生的“理解与辨析能力”“分析与推测能力”“归纳与论证能力”等关键能力。

突破点1 滴定曲线及分布分数曲线

核心归纳

分布分数图像是酸碱中和滴定曲线的一种变式,常以pH、分布分数(δ)为横、纵坐标,结合滴定实验数据绘制出关系曲线,这里分布分数(δ)代表组分的平衡浓度占总浓度的分数。一元弱酸和二元弱酸的分布系数图像及分析如下:

真题感悟

1.(2020·全国Ⅰ卷)以酚酞为指示剂,用0.100 0 mol·L-1的NaOH溶液滴定20.00 mL未知浓度的二元酸H2A溶液。溶液中,pH、分布系数δ随滴加NaOH溶液体积VNaOH的变化关系如图所示。

下列叙述正确的是( )

A.曲线①代表δ(H2A),曲线②代表δ(HA-)

B.H2A溶液的浓度为0.200 0 mol·L-1

C.HA-的电离常数Ka=1.0×10-2

D.滴定终点时,溶液中c(Na+)<2c(A2-)+c(HA-)

C

解析 由题图可知加入40 mL NaOH溶液时达到滴定终点,又因H2A为二元酸,则H2A溶液的浓度为0.100 0 mol·L-1,由题图可知,没有加入NaOH溶液时,H2A溶液的pH约为1.0,由此可知H2A第一步完全电离,曲线①代表δ(HA-),曲线②代表δ(A2-),A、B项错误;由题图可知δ(HA-)=δ(A2-)时,溶液pH=2.0,即c(HA-)=c(A2-)时溶液pH=2.0,则Ka(HA-)= =1.0×10-2,C项正确;滴定终点时溶液中存在的离子有Na+、H+、A2-、HA-、OH-,根据电荷守恒有c(Na+)+c(H+)=2c(A2-)+c(HA-)+c(OH-),此时c(H+)

2.(2021·湖南卷)常温下,用0.100 0 mol·L-1的盐酸分别滴定20.00 mL浓度均为0.100 0 mol·L-1的三种一元弱酸的钠盐(NaX、NaY、NaZ)溶液,滴定曲线如图所示。下列判断错误的是( )

A.该NaX溶液中:c(Na+)>c(X-)>c(OH-)>c(H+)

B.三种一元弱酸的电离常数:Ka(HX)>Ka(HY)>Ka(HZ)

C.当pH=7时,三种溶液中:c(X-)=c(Y-)=c(Z-)

D.分别滴加20.00 mL盐酸后,再将三种溶液混合:

c(X-)+c(Y-)+c(Z-)=c(H+)-c(OH-)

C

解析 由题图可知,未加入盐酸时,NaX、NaY、NaZ溶液的pH依次增大,根据盐类“越弱越水解”的规律推知,酸性:HX>HY>HZ。NaX为强碱弱酸盐,在溶液中水解使溶液呈碱性,则溶液中离子浓度的大小顺序为c(Na+)>

c(X-)>c(OH-)>c(H+),A正确;弱酸的酸性越弱,电离常数越小,由分析可知,酸性:HX>HY>HZ,则电离常数:Ka(HX)>Ka(HY)>Ka(HZ),B正确;当溶液pH为7时,酸性越弱,向盐溶液中加入盐酸的体积越大,所以最后三种溶液中c(Cl-)不等,根据电荷守恒及pH=7分析,三种溶液中酸根的浓度大小顺序为c(X-) >c(Y-)>c(Z-),C错误;向三种盐溶液中分别滴加20.00 mL盐酸,三种盐都完全反应,溶液中c(Na+)=c(Cl-),将三种溶液混合后溶液中存在电荷守恒关系: c(Na+)+c(H+)=c(X-)+c(Y-)+c(Z-)+c(Cl-)+c(OH-),从而可得:c(X-)+c(Y-) +c(Z-) =c(H+)-c(OH-),D正确。

考向预测

(2023·江西上饶二模)常温下,已知

(H2CO3)=4.3×10-7, (H2CO3)=5.6×10-11。某二元酸H2R及其钠盐的溶液中,H2R、HR-、R2-三者的物质的量分数随溶液pH变化关系如图所示,下列叙述正确的是( )

A.H2R的二级电离常数 的数量级为10-4

B.在pH=4的溶液中:3c(R2-)

B

突破点2 滴定过程中的对数图像

核心归纳

1.滴定过程中“对数关系”图像及分析

利用某种离子浓度(或两种离子浓度比值)的对数(或负对数)与溶液的pH为坐标,建立滴定过程中对数关系图像,电解质溶液中四种常考对数关系及分析如下表:

常温下,二元弱酸H2Y溶液中滴加NaOH溶液,所得混合溶液的pH与离子浓度变化的关系如图所示:

2.分析滴定过程中“对数图像”的思维模型

(1)先确定图像的类型是对数图像还是负对数图像。

(2)再弄清楚图像中横坐标和纵坐标的含义,是浓度对数还是比值对数。

(3)抓住图像中特殊点:如pH=7,lg x=0,交叉点。

(4)理清图像中曲线的变化趋势及含义,根据含义判断线上、线下的点所表示的意义。

(5)将图像中数据或曲线的变化与所学知识对接,作出选项的正误判断。

真题感悟

(2021·全国甲卷)已知相同温度下, Ksp(BaSO4)

下列说法正确的是( )

A.曲线①代表BaCO3的沉淀溶解曲线

B.该温度下BaSO4的Ksp(BaSO4)值为1.0×10-10

C.加适量BaCl2固体可使溶液由a点变到b点

B

考向预测

(2023·天津河西区一模)室温下,向20.0 mL 0.100 mol·L-1的某弱酸HA的溶液中滴加同浓度的NaOH溶液,过程中 随pH的变化关系如下图所示。下列说法不正确的是( )

A.a到c的过程中,[n(HA)+n(A-)]为定值

B.a到c的过程中,水的电离程度不断减小

C.b点时,c(Na+)

B

解析根据元素守恒,a到c的过程中,[n(HA)+n(A-)]为定值,A正确;a到c的过程中,n(HA)不断减小,酸性不断减弱,对电离的抑制程度不断减弱,则水的电离程度不断增大,B错误;b点时,根据电荷守恒:c(Na+)+c(H+)=c(OH-)+c(A-),溶液显酸性,则有c(Na+)

核心归纳

1.“直线型”沉淀溶解平衡图像及分析

图像 分析

pM=-lg c(M) (M:Mg2+、Ca2+、 Mn2+), p( )=-lg c( ) 横坐标数值越大,c( )反而越小

纵坐标数值越大,c(M)越小

曲线上方的点为该物质的不饱和溶液

曲线下方的点表示有该物质的沉淀生成

曲线上的点为该物质的饱和溶液

根据曲线上任意一点的坐标,可计算该物质的Ksp 2.“曲线型”沉淀溶解平衡图像及分析

以AgBr在水中的沉淀溶解平衡曲线为例:

a→c 曲线上变化,增大c(Br-)

c→a 曲线上变化,增大c(Ag+)

曲线上方的点表示有沉淀生成,曲线下方的点表示不饱和溶液,曲线上的点处于平衡状态 真题感悟

1.(2023·全国乙卷)一定温度下,AgCl和

Ag2CrO4的沉淀溶解平衡曲线如图所示。

下列说法正确的是( )

A.a点条件下能生成Ag2CrO4沉淀,

也能生成AgCl沉淀

D.向NaCl、Na2CrO4均为0.1 mol·L-1的混合溶液中滴加AgNO3溶液,先产生Ag2CrO4沉淀

C

2.(2023·北京卷)利用平衡移动原理,分析一定温度下Mg2+在不同pH的Na2CO3体系中的可能产物。

已知:ⅰ.图1中曲线表示Na2CO3体系中各含碳粒子的物质的量分数与pH的关系。

ⅱ.图2中曲线Ⅰ的离子浓度关系符合c(Mg2+)·c2(OH-)=Ksp[Mg(OH)2];曲线

图1

图2

C

考向预测

1.(2023·宁夏中卫一模)湿法提银工艺中,浸出的Ag+需加入Cl-进行沉淀。25 ℃时,平衡体系中含Ag微粒的分布系数δ[ ]随

lg c(Cl-)的变化曲线如图所示。已知:lg[Ksp(AgCl)]=-9.75。下列叙述错误的是( )

A.AgCl溶解度随c(Cl-)增大而不断减小

B.沉淀最彻底时,溶液中c(Ag+)=10-7.21 mol·L-1

答案 A

解析 由图可知开始时氯化银的溶解度随着c(Cl-)增大而不断减小,但是当氯离子浓度增大到一定程度时,随着c(Cl-)增大溶液中的银离子和氯离子形成络离子,而溶解度增大,A错误;沉淀最彻底时即银离子以氯化银的形式存在,而且氯化银最多的时候,就是沉淀最彻底时,由图可知此时c(Cl-)=10-2.54 mol·L-1,由lg[Ksp(AgCl)]=-9.75可知,Ksp(AgCl)=10-9.75,此时c(Ag+)=10-7.21 mol·L-1,B正确;当c(Cl-)=10-2 mol·L-1时,图中横坐标为-2,由图可知,此时

2.(2023·宁夏银川一模)为了更好地表示溶液的酸碱性,科学家提出了酸度(AG)的概念: 。常温下,用0.1 mol·L-1 NaOH溶液滴定20 mL 0.1 mol·L-1 HCN溶液,溶液的酸度(AG)随滴入的NaOH溶液体积的变化如图所示(滴定过程中温度的变化忽略不计),已知100.8≈6.3,下列说法正确的是

( )

B.常温下,HCN的电离常数Ka≈6.3×10-10

C.滴定过程中水电离出c(H+)先减小后增大

D.当V=10 mL时,溶液中存在

c(H+)+c(HCN)=c(OH-)+c(CN-)

B

的浓度逐渐增大,恰好反应生成NaCN时,水的电离程度最大,NaOH过量后,水的电离程度逐渐减小,故水电离出c(H+)先增大后减小,C项错误;当V=10 mL时,溶液中的n(NaCN)=n(HCN),利用电荷守恒和原子守恒可得2c(H+)+c(HCN)=2c(OH-)+c(CN-),D项错误。

同课章节目录