适用于老高考旧教材2024版高考化学二轮复习专题6化学反应与能量课件(共166张PPT)

文档属性

| 名称 | 适用于老高考旧教材2024版高考化学二轮复习专题6化学反应与能量课件(共166张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 17.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 其它版本 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-11-28 08:30:16 | ||

图片预览

文档简介

(共166张PPT)

专题六 化学反应与能量

考情分析

高考命题分析

命 题 情 境 (1)日常生活情境:从新型化学电源(锂离子电池、钠离子电池、液流电池、燃料电池等)等情境选材,要求考生利用基本概念和原理解释化学中的现象。

(2)生产环保情境:从化工生产(如合成氨、电化学合成)等情境选材,理解反应原理,解决化工生产实际问题。

(3)学术探索情境:从与化学有关的最新学术研究成果选材,开拓学生的学科视野,提高学生的创新思维能力。

素 养 能 力 (1)理解与辨析能力:理解盖斯定律、原电池和电解池的工作原理,并能迁移应用于新型电池等,理解“两池”在生产、生活中的应用。

(2)分析与推测能力:基于质量守恒和能量守恒等规律,分析化学电源、反应机理等,分析物质的结构与变化、推测反应原理及结果。

(3)实践探索:依据原电池或电解池原理,结合实验探究目的(如物质的氧化性等)、图表信息等,设计实验方案,运用相关原理,描述实验现象并分析实验数据等,提升化学实验技能。

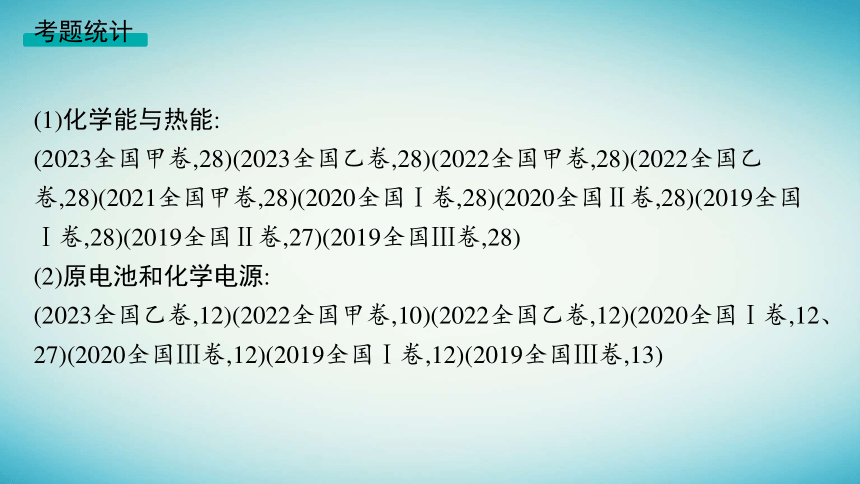

考题统计

(1)化学能与热能:

(2023全国甲卷,28)(2023全国乙卷,28)(2022全国甲卷,28)(2022全国乙卷,28)(2021全国甲卷,28)(2020全国Ⅰ卷,28)(2020全国Ⅱ卷,28)(2019全国Ⅰ卷,28)(2019全国Ⅱ卷,27)(2019全国Ⅲ卷,28)

(2)原电池和化学电源:

(2023全国乙卷,12)(2022全国甲卷,10)(2022全国乙卷,12)(2020全国Ⅰ卷,12、27)(2020全国Ⅲ卷,12)(2019全国Ⅰ卷,12)(2019全国Ⅲ卷,13)

(3)电解池及金属的腐蚀与防护:

(2023全国甲卷,12)(2021全国甲卷,13)(2020全国Ⅱ卷,12、26)(2019全国Ⅱ卷,27)(2019全国Ⅲ卷,28)

(4)电化学的综合应用:

(2023全国甲卷,12)(2021全国乙卷,12)(2020全国Ⅱ卷,12、26)

考点1化学能与热能

聚焦核心要点

要点1反应中能量变化与热化学方程式

课标指引:1.知道内能是体系内物质的各种能量的总和,受温度、压强、物质的聚集状态的影响。 2.能用热化学方程式表示反应中的能量变化,能运用反应焓变合理选择和利用化学反应。

1.从宏观角度和微观角度理解反应热

图像 分析 微观角度 宏观角度

a表示断裂旧化学键吸收的能量; b表示生成新化学键放出的能量 a表示反应的活化能;

b表示活化分子形成生成物释放的能量

2.燃烧热及其理解

3.书写热化学方程式的“五步骤”

要点2ΔH的计算和盖斯定律

课标指引:1.认识化学能与热能的相互转化,恒温恒压条件下化学反应的反应热可以用焓变表示,能进行反应焓变的简单计算。 2.了解盖斯定律及其简单应用。

1.盖斯定律的理解与应用

(1)盖斯定律的理解

盖斯定律表明,在一定条件下,化学反应的反应热只与反应体系的始态和终态有关,而与反应进行的途径无关。

则有:ΔH=ΔH1+ΔH2=ΔH3+ΔH4+ΔH5。

(2)盖斯定律的应用

根据盖斯定律,可以利用已知反应的反应热来计算未知反应的反应热。

2.计算反应热(ΔH)的四种常用方法

(1)根据物质的能量(焓值)计算反应热:ΔH=生成物总能量-反应物总能量。

(2)根据键能计算反应热:ΔH=反应物的总键能-生成物的总键能。

(3)根据活化能计算反应热:ΔH=Ea(正反应)-Ea(逆反应)。

(4)根据盖斯定律计算反应热:将热化学方程式进行叠加,符合质量守恒和能量守恒规律。

易错辨析

用CH4催化还原NOx,可以消除氮氧化物的污染。例如:

①CH4(g)+4NO2(g) ══ 4NO(g)+CO2(g)+2H2O(g) ΔH=-574 kJ·mol-1

②CH4(g)+4NO(g) ══ 2N2(g)+CO2(g)+2H2O(g) ΔH=-1 160 kJ·mol-1

试判断下列说法的正误。

1.若用0.1 mol CH4还原NO2生成N2和水蒸气,放出的热量为173.4 kJ。( )

×

①CH4(g)+4NO2(g) ══ 4NO(g)+CO2(g)+2H2O(g) ΔH=-574 kJ·mol-1

②CH4(g)+4NO(g) ══ 2N2(g)+CO2(g)+2H2O(g) ΔH=-1 160 kJ·mol-1

根据盖斯定律,①+②可得

2CH4(g)+4NO2(g) ══ 2N2(g)+2CO2(g)+4H2O(g) ΔH=-1 734 kJ·mol-1,若用0.1 mol CH4还原NO2生成N2和水蒸气,放出的热量为86.7 kJ。

2.由反应①可推知:CH4(g)+4NO2(g) ══ 4NO(g)+CO2(g)+2H2O(l)

ΔH>-574 kJ·mol-1。( )

3.等量甲烷参与反应时,①②转移的电子数相同。( )

4.若反应②放出116 kJ热量,则转移电子的物质的量为1.6 mol。( )

×

气态水变成液态水会放热,所以2中反应的ΔH<-574 kJ·mol-1。

√

反应①和反应②中, ,所以等量甲烷参与反应①②,转移的电子数相同。

×

若反应②放出116 kJ热量,则0.4 mol NO参加反应,转移电子的物质的量为0.8 mol。

精研核心命题

命题点1反应中能量变化和热化学方程式

典例1 (2021·全国甲卷,28节选)二氧化碳催化加氢制甲醇,有利于减少温室气体二氧化碳。二氧化碳加氢制甲醇的总反应可表示为CO2(g)+3H2(g) ══ CH3OH(g)+H2O(g),该反应一般认为通过如下步骤来实现:

①CO2(g)+H2(g) ══ CO(g)+H2O(g) ΔH1=+41 kJ·mol-1

②CO(g)+2H2(g) ══ CH3OH(g) ΔH2=-90 kJ·mol-1

总反应的ΔH= kJ·mol-1;若反应①为慢反应,下列示意图中能体现上述反应能量变化的是 (填字母),判断的理由是

。

-49

A

ΔH1为正值,ΔH2和ΔH为负值,反应①的活化能大于反应②的

解析 二氧化碳加氢制甲醇的总反应可表示为CO2(g)+3H2(g) ══ CH3OH(g)+H2O(g),该反应一般认为通过如下步骤来实现:①CO2(g)+H2(g) ══ CO(g)+H2O(g) ΔH1=+41 kJ·mol-1,②CO(g)+2H2(g) ══ CH3OH(g) ΔH2=-90 kJ·mol-1,根据盖斯定律可知,由①+②可得CO2(g)+3H2(g) ══ CH3OH(g)+H2O(g) ΔH=(+41 kJ·mol-1)+(-90 kJ·mol-1)=-49 kJ·mol-1;总反应为放热反应,因此生成物总能量低于反应物总能量,反应①为慢反应,因此反应①的活化能大于反应②,同时反应①的反应物总能量低于生成物总能量,反应②的反应物总能量高于生成物总能量,因此示意图中能体现反应能量变化的是A项。

变式演练(2023·浙江1月选考卷)标准状态下,气态反应物和生成物的相对能量与反应历程示意图如下[已知O2(g)和Cl2(g)的相对能量为0],下列说法不正确的是( )

A.E6-E3=E5-E2

B.可计算Cl—Cl键能为2(E2-E3) kJ·mol-1

C.相同条件下,O3的平衡转化率:历程Ⅱ>历程Ⅰ

D.历程Ⅰ、历程Ⅱ中速率最快的一步反应的热化学方程式为ClO(g)+O(g) ══ O2(g)+Cl(g) ΔH=(E5-E4) kJ·mol-1

C

解析 由图可知,反应O3(g)+O(g) ══ 2O2(g)的ΔH=(E6-E3) kJ·mol-1,反应O3(g)+O(g)+Cl(g) ══ 2O2(g)+Cl(g)[即O3(g)+O(g) ══ 2O2(g)]的ΔH=(E5-E2) kJ·mol-1,从而可得:E6-E3=E5-E2,A正确。由于Cl2(g)的相对能量为0,[O3(g)+O(g)]的相对能量为E3 kJ·mol-1,[O3(g)+O(g)+Cl(g)]的相对能量为E2 kJ·mol-1,则Cl(g)的相对能量为(E2-E3) kJ·mol-1,故Cl—Cl的键能为2(E2-E3) kJ·mol-1,B正确。由图可知,历程Ⅱ使用了催化剂,但催化剂不能使平衡发生移动,则平衡转化率不同,故O3的平衡转化率:历程Ⅰ=历程Ⅱ,C错误。一般来说,活化能越低,反应速率越快,由图可知,历程Ⅱ中第二步反应的活化能最低,该步反应速率最快,结合图中物质的相对能量,可得热化学方程式为ClO(g)+O(g) ══ O2(g)+Cl(g) ΔH=(E5-E4) kJ·mol-1,D正确。

命题点2反应热的计算与盖斯定律的应用

典例2 (1)[2023·全国甲卷,28节选]已知下列反应的热化学方程式:

①3O2(g) ══ 2O3(g) K1 ΔH1=285 kJ·mol-1

②2CH4(g)+O2(g) ══ 2CH3OH(l) K2 ΔH2=-329 kJ·mol-1

反应③CH4(g)+O3(g) ══ CH3OH(l)+O2(g)的ΔH3= kJ·mol-1,

平衡常数K3= (用K1、K2表示)。

(2)[2023·全国乙卷,28节选]已知下列热化学方程式:

FeSO4·7H2O(s) ══ FeSO4(s)+7H2O(g) ΔH1=a kJ·mol-1

FeSO4·4H2O(s) ══ FeSO4(s)+4H2O(g) ΔH2=b kJ·mol-1

FeSO4·H2O(s) ══ FeSO4(s)+H2O(g) ΔH3=c kJ·mol-1

则FeSO4·7H2O(s)+FeSO4·H2O(s)══2(FeSO4·4H2O)(s)的ΔH= kJ·mol-1。

-307

a+c-2b

(3)[2022·全国甲卷,28节选]TiO2转化为TiCl4有直接氯化法和碳氯化法。在1 000 ℃时反应的热化学方程式如下:

(ⅰ)直接氯化:TiO2(s)+2Cl2(g) ══ TiCl4(g)+O2(g) ΔH1=172 kJ·mol-1

(ⅱ)碳氯化:TiO2(s)+2Cl2(g)+2C(s)══TiCl4(g)+2CO(g) ΔH2=-51 kJ·mol-1

则反应2C(s)+O2(g) ══ 2CO(g)的ΔH为 kJ·mol-1。

(4)[2022·全国乙卷,28节选]已知下列反应的热化学方程式:

①2H2S(g)+3O2(g) ══ 2SO2(g)+2H2O(g) ΔH1=-1 036 kJ·mol-1

②4H2S(g)+2SO2(g) ══ 3S2(g)+4H2O(g) ΔH2=94 kJ·mol-1

③2H2(g)+O2(g) ══ 2H2O(g) ΔH3=-484 kJ·mol-1

计算H2S热分解反应④2H2S(g)══S2(g)+2H2(g)的ΔH4= kJ·mol-1。

-223

170

(2)根据盖斯定律,将第1个反应加上第3个反应,再减去第2个反应的2倍,可得目标反应,故该反应的焓变ΔH=(a+c-2b) kJ·mol-1。

(3)根据盖斯定律,由(ⅱ)-(ⅰ)可得反应2C(s)+O2(g) ══ 2CO(g),则有ΔH=ΔH2-ΔH1=(-51 kJ·mol-1)-172 kJ·mol-1=-223 kJ·mol-1。

命题点2反应热的计算与盖斯定律的应用

典例3 (2022·浙江6月选考卷)标准状态下,下列物质气态时的相对能量如下表:

物质(g)28 O H HO HOO H2 O2 H2O2 H2O

249 218 39 10 0 0 -136 -242

可根据HO(g)+HO(g) ══ H2O2(g)计算出H2O2中氧氧单键的键能为

214 kJ·mol-1。下列说法不正确的是( )

A.H2的键能为436 kJ·mol-1

B.O2的键能大于H2O2中氧氧单键的键能的两倍

C.解离氧氧单键所需能量:HOOD.H2O(g)+O(g) ══ H2O2(g) ΔH=-143 kJ·mol-1

C

解析 根据表格中的数据可知,H2的键能为218 kJ·mol-1×2=436 kJ·mol-1,A正确;O2的键能为249 kJ·mol-1×2=498 kJ·mol-1,H2O2中氧氧单键的键能为214 kJ·mol-1,则O2的键能大于H2O2中氧氧单键的键能的两倍,B正确;HOO ══ HO+O,解离其中氧氧单键需要的能量为249 kJ·mol-1+39 kJ·mol-1-10 kJ·mol-1=278 kJ·mol-1,H2O2中氧氧单键的键能为214 kJ·mol-1,C错误;由表中的数据可知H2O(g)+O(g) ══ H2O2(g)的ΔH=-136 kJ·mol-1-249 kJ·mol-1 -(-242 kJ·mol-1)=-143 kJ·mol-1,D正确。

变式演练(1)(2023·宁夏银川一模)以NH3、CO2为原料生产重要的高效氮肥——尿素[CO(NH2)2],两步反应的能量变化如图所示。

2NH3(g)+CO2(g) ══ CO(NH2)2(s)+H2O(g)的ΔH=___________________

(用 表示)。已知 ,则两步反应中 (填“第一步”或“第二步”)反应决定了生产尿素的反应速率。

第二步

(2)(2023·湖南卷,16节选)已知下列反应的热化学方程式:

+118

(3)(2023·青海海东一中一模)已知:反应ⅰ.6NO(g)+4NH3(g) 5N2(g)+6H2O(g) ΔH1=-1 808 kJ·mol-1;反应ⅱ.N2(g)+3H2(g) 2NH3(g) ΔH2=-91.4 kJ·mol-1。

部分化学键键能如下表所示:

化学键 N—H N≡N H—O

键能/(kJ·mol-1) 390 946 463

NO中氮氧键键能为 。

633 kJ·mol-1

【思维建模】

解答有关盖斯定律及应用类题目的思维模型

训练分层落实

练真题·明考向

1.(2022·浙江1月选考卷)相关有机物分别与氢气发生加成反应生成1 mol环己烷( )的能量变化如图所示:

下列推理不正确的是( )

A.2ΔH1≈ΔH2,说明碳碳双键加氢放出的热量与分子内碳碳双键数目成正比

B.ΔH2<ΔH3,说明单双键交替的两个碳碳双键间存在相互作用,有利于物质稳定

C.3ΔH1<ΔH4,说明苯分子中不存在三个完全独立的碳碳双键

D.ΔH3-ΔH1<0,ΔH4-ΔH3>0,说明苯分子具有特殊稳定性

A

解析 虽然2ΔH1≈ΔH2,但是2ΔH1≠ΔH3,说明碳碳双键加氢放出的热量与分子内碳碳双键数目并不一定成正比,A错误;ΔH2<ΔH3,即单双键交替的物质能量低,更稳定,说明单双键交替的两个碳碳双键间存在相互作用,有利于物质稳定,B正确;3ΔH1<ΔH4,说明苯分子中不存在三个完全独立的碳碳双键,C正确;ΔH3-ΔH1<0,ΔH4-ΔH3>0,说明苯分子具有特殊稳定性,D正确。

2.(2023·山东卷,20节选)一定条件下,水气变换反应CO+H2O CO2+H2的中间产物是HCOOH。为探究该反应过程,研究HCOOH水溶液在密封石英管中的分解反应。

Ⅰ.HCOOH CO+H2O(快)

Ⅱ.HCOOH CO2+H2(慢)

一定条件下,反应Ⅰ、Ⅱ的焓变分别为ΔH1、ΔH2,则该条件下水气变换反应的焓变ΔH= (用含ΔH1、ΔH2的代数式表示)。

ΔH2-ΔH1

解析 根据盖斯定律,将反应Ⅱ减去反应Ⅰ,可得水气变换反应:CO+H2O CO2+H2,故该反应的ΔH=ΔH2-ΔH1。

89.3

解析 依据盖斯定律,将①+②,可得所求反应的焓变。

4.(2023·上海闵行区一模)由N2O和NO反应生成N2和NO2的能量变化如图所示。下列说法正确的是( )

A.反应消耗1 mol N2O吸热139 kJ

B.反应物的总键能小于生成物的总键能

C.加入催化剂可以减少反应热,加快反应速率

D.相同条件下,反应物、生成物和过渡态中的物质,过渡态中的物质最稳定

B

练易错·避陷阱

解析 该反应中,反应物总能量高于生成物总能量,为放热反应,则反应消耗1 mol N2O时放热139 kJ,A错误;该反应是放热反应,则反应物的总键能小于生成物的总键能,B正确;加入催化剂可以改变反应的活化能,加快反应速率,但是不能改变反应热,C错误;相同条件下,反应物、生成物和过渡态中的物质,过渡态的能量最高,过渡态最不稳定,D错误。

5.(2023·广东汕头一模)下图是用钌(Ru)基催化剂催化CO2(g)和H2(g)的反应示意图,当反应生成46 g液态HCOOH时放出31.2 kJ的热量。下列说法错误的是( )

A.反应历程中存在极性键、非极性键的断裂与形成

B.图示中物质Ⅰ为该反应的催化剂,物质Ⅱ、Ⅲ为中间产物

C.使用催化剂可以降低反应的活化能,但无法改变反应的焓变

D.由题意知:HCOOH(l) ══ CO2(g)+H2(g) ΔH=+31.2 kJ·mol-1

A

解析 由反应示意图可知,反应过程中不存在非极性键的形成,A错误;物质Ⅰ为反应起点存在的物质,最终又生成该物质,则物质Ⅰ为催化剂,物质Ⅱ、Ⅲ为中间过程出现的物质,则物质Ⅱ、Ⅲ为中间产物,B正确;催化剂通过降低反应的活化能来加快反应速率,但不能改变反应的焓变,C正确;生成46 g(即1 mol)液态HCOOH时放出31.2 kJ的热量,该反应的热化学方程式为CO2(g)+H2(g) ══ HCOOH(l) ΔH=-31.2 kJ·mol-1,其逆反应为HCOOH(l) ══ CO2(g)+H2(g) ΔH=+31.2 kJ·mol-1,D正确。

6.(2023·天津十二区重点校联考)金属Ni可活化C2H6放出CH4,其反应历程如图所示:

下列关于该活化历程的说法错误的是( )

A.中间体1→中间体2的过程是放热过程

B.加入催化剂可降低该反应的反应热,加快反应速率

C.Ni和C2H6的总键能小于NiCH2和CH4的总键能

D.中间体2→中间体3的过程是决定整个历程反应速率的关键步骤

B

解析 中间体1的相对能量为-56.21 kJ·mol-1,中间体2的相对能量为-154.82 kJ·mol-1,中间体1→中间体2的过程是放热过程,A正确;催化剂不能改变反应物和生成物的能量,加入催化剂,该反应的反应热不变,B错误;Ni(s)和C2H6(g)的相对总能量为0,NiCH2(s)和CH4(g)的相对总能量为-6.57 kJ·mol-1,该反应是放热反应,Ni(s)和C2H6(g)的总键能小于NiCH2(s)和CH4(g)的总键能,C正确;慢反应决定总反应的速率,中间体2→中间体3的过程反应的活化能最大,反应速率最慢,则中间体2→中间体3的过程是决定整个历程反应速率的关键步骤,D正确。

练预测·押考向

7.肼(N2H4)在不同条件下的分解产物不同,200 ℃时在Cu表面分解的机理如图1所示。已知200 ℃时:

反应Ⅰ:3N2H4(g) ══ N2(g)+4NH3(g) ΔH1=-a kJ·mol-1(a>0);

反应Ⅱ:N2H4(g)+H2(g) ══ 2NH3(g) ΔH2=b kJ·mol-1;

总反应为N2H4(g) ══ N2(g)+2H2(g) ΔH3。

下列说法不正确的是( )

A.图示反应①是放热反应

B.b<0

C.3 mol N2H4(g)的总能量高于1 mol N2(g)和4 mol NH3(g)的总能量

D.ΔH3=(a+2b) kJ·mol-1

D

解析 图示反应①N2H4(g)分解为N2(g)和NH3(g)的ΔH<0,则①是放热反应,A正确;由图2可知,1 mol N2H4(g)和1 mol H2(g)具有总能量高于2 mol NH3(g)具有总能量,该反应是放热反应,则b<0,B正确;反应Ⅰ是放热反应,则3 mol N2H4(g)具有的总能量高于1 mol N2(g)和4 mol NH3(g)具有的总能量,C正确;由Ⅰ-Ⅱ×2可得:N2H4(g) ══ N2(g)+2H2(g),根据盖斯定律,该反应的ΔH3=-(a+2b) kJ· mol-1,D错误。

8.乙烯在硫酸催化下水合生成乙醇的反应机理与能量的关系如下图所示。下列说法正确的是( )

A.由图像可知总反应为放热反应

B.第①步反应中只有O—H发生断裂

C.总反应速率由第②步反应决定

D.1 mol 乙烯的能量高于1 mol 乙醇的能量

答案 A

解析 从图中可知,反应物的总能量高于生成物的总能量,则总反应为放热反应,A正确;第①步反应断裂了碳碳双键中的一个键及碳氢键,B错误;反应历程中活化能越大,反应越慢,活化能最大的反应决定总反应速率,题给反应中第①步反应的活化能最大,决定总反应速率,C错误;根据总反应可知,因反应物和生成物均为两种,则无法比较1 mol C2H4和1 mol CH3CH2OH的能量高低,D错误。

9.碳及其化合物间的转化广泛存在于自然界及人类的生产和生活中。已知25 ℃、101 kPa时:

①1 mol葡萄糖[C6H12O6(s)]完全燃烧生成CO2(g)和H2O(l),放出2 804 kJ热量。

②CO(g)+ O2(g) ══ CO2(g) ΔH=-283 kJ·mol-1。

(1)25 ℃时,CO2(g)与H2O(l)经光合作用生成葡萄糖[C6H12O6(s)]和O2(g)的热化学方程式为 。

(2)25 ℃、101 kPa时,气态分子断开1 mol化学键的焓变称为键焓。已知O=O、C≡O的键焓分别为495 kJ·mol-1、799 kJ·mol-1,CO2(g)分子中碳氧键的键焓为 kJ·mol-1。

6CO2(g)+6H2O(l) === C6H12O6(s)+6O2(g) ΔH=+2 804 kJ·mol-1

664.75

(3)天然气的主要成分为CH4,一般还含有C2H6等烃类,是重要的燃料和化工原料。乙烷在一定条件可发生如下反应:C2H6(g) ══ C2H4(g)+H2(g) ΔH,相关物质的燃烧热数据如下表所示:

物质 C2H6(g) C2H4(g) H2(g)

燃烧热ΔH/(kJ·mol-1) -1 560 -1 411 -286

则ΔH= kJ·mol-1。

+137

解析 (1)由已知信息①可写出热化学方程式:C6H12O6(s)+6O2(g) ══ 6CO2(g)+6H2O(l) ΔH=-2 804 kJ·mol-1,CO2(g)与H2O(l)经光合作用生成葡萄糖[C6H12O6(s)]和O2(g)是葡萄糖燃烧反应的逆反应,生成1 mol葡萄糖会吸收2 804 kJ的热量,故反应的热化学方程式为6CO2(g)+6H2O(l) ══ C6H12O6(s)+6O2(g) ΔH=+2 804 kJ·mol-1。

考点2原电池原理和化学电源

聚焦核心要点

要点1原电池的工作原理与应用

课标指引:1.认识化学能与电能相互转化的实际意义及其重要应用。

2.能分析、解释原电池的工作原理,能设计简单的原电池。

1.原电池的工作原理思维模型

2.原电池中电极反应和电池反应的书写方法

3.设计制作原电池的方法

要点2新型化学电源及分析

课标指引:1.能列举常见的化学电源,并能利用相关信息分析化学电源的工作原理。 2.能综合考虑化学变化中的物质变化和能量变化来分析、解决实际问题,如新型电池的开发等。

1.教材中化学电源装置的迁移应用

(1)二次电池装置

(2)燃料电池装置

2.分析二次电池类题目的思维模型

3.分析燃料电池类题目的思维模型

易错辨析

1.有电化学装置甲、乙分别如下图所示。

(1)甲中Zn电极失去电子发生氧化反应,电子经过H2SO4溶液后,流向Ag电极。

( )

×

Zn比Ag活泼,Zn为负极,Zn失电子变为Zn2+,电子经导线转移到Ag电极,电子不经过电解质溶液,故(1)错误。

(2)乙中H+向Fe电极方向移动。( )

2.实验室用铁片和稀硫酸反应制H2,加少量Cu粉能使该反应速率加快。( )

×

Fe为较活泼电极,为负极,C为正极,电解质溶液中阳离子移向正极,则H+向C电极方向移动,故(2)错误。

√

铜和铁构成原电池,能加快铁和稀硫酸的反应速率。

精研核心命题

命题点1新型化学电源及其分析

典例1 (2023·全国乙卷)室温钠-硫电池被认为是一种成本低、比能量高的能源存储系统。一种室温钠-硫电池的结构如图所示。将钠箔置于聚苯并咪唑膜上作为一个电极,表面喷涂有硫黄粉末的炭化纤维素纸作为另一电极。工作时,在硫电极发生反应:

下列叙述错误的是( )

A.充电时Na+从钠电极向硫电极迁移

B.放电时外电路电子流动的方向是a→b

C.放电时正极反应为

D.炭化纤维素纸的作用是增强硫电极导电性能

A

变式演练(2022·湖南卷)海水电池在海洋能源领域备受关注,一种锂-海水电池构造示意图如下。下列说法错误的是( )

A.海水起电解质溶液作用

B.N极仅发生的电极反应:

2H2O+2e- ══ 2OH-+H2↑

C.玻璃陶瓷具有传递离子和防水的功能

D.该锂-海水电池属于一次电池

B

解析 海水中含有丰富的电解质,如氯化钠、氯化镁等,可作为电解质溶液,A正确。该电池的总反应可能为4Li+2H2O+O2 ══ 4LiOH,M极上Li失去电子发生氧化反应,则M电极为负极,电极反应为Li-e- ══ Li+,N极为正极,电极反应为O2+2H2O+4e- ══ 4OH-,B错误。Li为活泼金属,易与水反应,玻璃陶瓷的作用是防止水和Li反应,并能传递离子,C正确。该电池不可充电,属于一次电池,D正确。

命题点2二次电池及其分析

典例2 (2019·全国Ⅲ卷)为提升电池循环效率和稳定性,科学家近期利用三维多孔海绵状Zn(3D-Zn)可以高效沉积ZnO的特点,设计了采用强碱性电解质的3D-Zn-NiOOH二次电池,结构如下图所示。电池反应为

Zn(s)+2NiOOH(s)+H2O(l) ZnO(s)+2Ni(OH)2(s)。

下列说法错误的是( )

A.三维多孔海绵状Zn具有较高的表面积,所沉积的ZnO分散度高

B.充电时阳极反应为Ni(OH)2(s)+OH-(aq)-e- ══ NiOOH(s)+H2O(l)

C.放电时负极反应为Zn(s)+2OH-(aq)-2e- ══ ZnO(s)+H2O(l)

D.放电过程中OH-通过隔膜从负极区移向正极区

D

解析 三维多孔海绵状Zn表面积较大,可高效沉积ZnO,所沉积的ZnO分散度也高,A项正确;根据总反应方程式Zn(s)+2NiOOH(s)+H2O(l) ZnO(s)+2Ni(OH)2(s)可知,充电时Ni(OH)2(s)在阳极上发生氧化反应: Ni(OH)2(s)-e-+OH-(aq) ══ NiOOH(s)+H2O(l),B项正确;放电时Zn在负极上发生氧化反应:Zn(s)-2e-+2OH-(aq) ══ ZnO(s)+H2O(l),C项正确;在放电过程中,阴离子应向负极移动,D项错误。

思路分析 解答本题的思路如下:

(1)分析充电时电极a的反应类型,判断电极a、b的名称。

(2)根据充电和放电时同一电极上物质变化相反,确定放电时电极a、b上发生的反应及NaCl溶液的变化。

(3)根据充电时电极a、b的反应,结合得失电子守恒,确定电极a质量的变化情况。

变式演练(2023·全国新课标卷)一种以V2O5和Zn为电极、Zn(CF3SO3)2水溶液为电解质溶液的电池,其示意图如下所示。放电时,Zn2+可插入V2O5层间形成ZnxV2O5·nH2O。下列说法错误的是( )

A.放电时V2O5为正极

B.放电时Zn2+由负极向正极迁移

C.充电总反应:xZn+V2O5+nH2O ══ ZnxV2O5·nH2O

D.充电阳极反应:ZnxV2O5·nH2O-2xe- ══ xZn2++V2O5+nH2O

C

解析 Zn为活泼金属,放电时发生氧化反应为电源的负极,则V2O5电极为正极,A正确;放电时,阳离子(Zn2+)由负极向正极迁移,B正确;xZn+V2O5+nH2O ══ ZnxV2O5·nH2O反应中Zn发生氧化反应,为放电总反应方程式,C错误;充电时阳极(原电池正极)重新生成V2O5,D正确。

【思维建模】解答二次电池的构成及原理类题目的思维模型

命题点3燃料电池及分析

典例3 (2021·山东卷)以KOH溶液为离子导体,分别组成CH3OH-O2、N2H4-O2、(CH3)2NNH2-O2清洁燃料电池,下列说法正确的是( )

A.放电过程中,K+均向负极移动

B.放电过程中,KOH物质的量均减小

C.消耗等质量燃料,(CH3)2NNH2-O2燃料电池的理论放电量最大

D.消耗1 mol O2时,理论上N2H4-O2燃料电池气体产物的体积在标准状况下为11.2 L

C

解析 放电过程为原电池,阳离子向正极移动,K+均向正极移动,A错误;N2H4-O2燃料电池的产物为氮气和水,未消耗KOH,n(KOH)保持不变,其他两种燃料电池均消耗KOH,n(KOH)减小,B错误;理论放电量与燃料的物质的量和转移电子数有关,设消耗燃料的质量均为m g,则甲醇、N2H4和(CH3)2NNH2放电量分别为 ,通过比较可知(CH3)2NNH2的理论放电量最大,C正确;正极反应为O2+2H2O+4e- ══ 4OH-,消耗1 mol O2时电路中通过4 mol电子,根据 N2H4~N2~4e-可知,负极消耗1 mol N2H4,在标准状况下体积为22.4 L,D错误。

变式演练(2023·四川自贡二诊)科学家基于Cl2易溶于CCl4的性质,发展了一种新型储能氯流电池(如图),其中电极a为NaTi2(PO4)3/Na3Ti2(PO4)3。通过风力发电进行充电时,电极a的反应为NaTi2(PO4)3+2Na++2e- ══ Na3Ti2(PO4)3。下列说法错误的是( )

A.放电时,电子的流向:电极a→输电网→电极b

B.充电时,电极b为阳极,发生氧化反应

C.放电时总反应:NaTi2(PO4)3+2NaCl Na3Ti2(PO4)3+Cl2↑

D.充电时,每转移0.2 mol电子,NaCl溶液质量减少11.7 g

C

解析 充电时,电极a的反应为NaTi2(PO4)3+2Na++2e- ══ Na3Ti2(PO4)3,a极发生还原反应,则a为阴极,b为阳极;放电时a为负极、b为正极。放电时电子由负极经输电网流向正极,A正确;充电时,电极b为阳极,失去电子发生氧化反应,B正确;放电时总反应为Na3Ti2(PO4)3失去电子发生氧化反应生成钠离子、氯气得到电子发生还原反应生成氯离子,总反应为Na3Ti2(PO4)3+Cl2

NaTi2(PO4)3+2NaCl,C错误;充电时,根据电子守恒可知,2Na+~2e-~ 2NaCl,每转移0.2 mol电子,NaCl溶液质量减少0.2 mol×58.5 g·mol-1=11.7 g, D正确。

训练分层落实

练真题·明考向

1.(2022·全国乙卷)Li-O2电池比能量高,在汽车、航天等领域具有良好的应用前景。近年来,科学家研究了一种光照充电Li-O2电池(如图所示)。光照时,光催化电极产生电子(e-)和空穴(h+),驱动阴极反应(Li++e-Li)和阳极反应(Li2O2+2h+ ══ 2Li++O2)对电池进行充电。下列叙述错误的是( )

A.充电时,电池的总反应Li2O2 ══ 2Li+O2

B.充电效率与光照产生的电子和空穴量有关

C.放电时,Li+从正极穿过离子交换膜向负极迁移

D.放电时,正极发生反应O2+2Li++2e- ══ Li2O2

C

解析 根据电子守恒,将阴极反应和阳极反应加和可得充电时总反应方程式:Li2O2 ══ 2Li+O2,A项叙述正确;根据题给信息,充电过程是通过光照来实现的,B项叙述正确;放电时,带正电的Li+应向电池的正极移动,C项叙述错误;根据图示,放电时正极上O2转化为Li2O2,电极反应为2Li++2e- ══ +O2Li2O2,D项叙述正确。

2.(2020·全国Ⅰ卷)科学家近年发明了一种新型Zn-CO2水介质电池。电池示意图如下,电极为金属锌和选择性催化材料。放电时,温室气体CO2被转化为储氢物质甲酸等,为解决环境和能源问题提供了一种新途径。

下列说法错误的是( )

A.放电时,负极反应为Zn-2e-+4OH- ══[Zn(OH)4]2-

B.放电时,1 mol CO2转化为HCOOH,转移电子的物质的量为2 mol

C.充电时,电池总反应为 ══ 2Zn+O2↑+4OH-+2H2O

D.充电时,正极溶液中OH-浓度升高

D

解析 由题给装置图可知,放电时负极锌失去电子后结合OH-生成[Zn(OH)4]2-,负极反应为Zn-2e-+4OH- ══[Zn(OH)4]2-,A项正确;放电时,正极上CO2得电子生成HCOOH,CO2中C的化合价为+4价,HCOOH中C的化合价为+2价,1 mol CO2转化为1 mol HCOOH,转移2 mol电子,B项正确;充电时阴极上 参与反应得到锌,阳极上H2O参与反应得到氧气,电池总反应为2[Zn(OH)4]2- ══ 2Zn+O2↑ +4OH-+2H2O,C项正确;充电时,阳极上发生失电子的氧化反应:2H2O-4e- ══ O2↑+4H+,OH-浓度降低,D项错误。

练易错·避陷阱

3.(2023·北京朝阳区一模)将铜棒插入浓、稀Cu(NO3)2溶液中(装置如图),观察到电流计指针发生偏转,一段时间后,浸入浓Cu(NO3)2溶液的铜棒变粗。下列说法不正确的是( )

A.铜棒变粗的反应:Cu2++2e- ══ Cu

B.导线中电子移动的方向:b→a

C.随着反应的进行,浓、稀Cu(NO3)2溶液的浓度逐渐接近

D.Cu2+的氧化性随c(Cu2+)增大而增强,Cu的还原性随c(Cu2+)增大而减弱

B

解析 浸入浓Cu(NO3)2溶液的铜棒变粗,说明该电极有铜析出,则b侧电极为正极,电极反应为Cu2++2e- ══ Cu,A正确;导线中电子由负极移向正极,即a→b,B错误;随着反应的进行,右侧不断消耗Cu2+,左侧不断生成Cu2+,浓、稀Cu(NO3)2溶液的浓度逐渐接近,C正确;对比分析可知,Cu2+的氧化性随c(Cu2+)增大而增强,Cu的还原性随c(Cu2+)增大而减弱,D正确。

4.(2023·四川泸州二诊)一种高压可充电Zn-PbO2电池工作原理如图所示,通过复合膜ab与复合膜ba反向放置,分隔两室电解液,复合膜间是少量H2O,复合膜ab与ba交界处离子不能通过,复合膜中a膜是阳离子交换膜,b膜是阴离子交换膜。下列说法错误的是( )

A.放电时,K+穿过a膜移向复合膜ab间

B.放电时,复合膜ba间发生了H2O解离出H+和OH-的变化

C.充电时的总反应式为PbSO4+[Zn(OH)4]2- ══ Zn+PbO2+2H2O+

D.充电时的阳极电极反应式为PbSO4+4OH--2e- ══ PbO2+ +2H2O

D

解析 根据图中信息锌失去电子,锌为负极,二氧化铅是正极。放电时,原电池“同性相吸”,则K+穿过阳离子交换膜即a膜移向复合膜ab间,A正确;放电时,负极不断消耗OH-,复合膜ba间发生了H2O解离出H+和OH-的变化,解离出的OH-穿过阴离子交换膜即b膜向负极移动,解离出的H+穿过阳离子交换膜即a膜向正极移动,B正确;放电时负极是锌失去电子变为[Zn(OH)4]2-,正极是二氧化铅得到电子变为硫酸铅,则充电时的总反应式为

5.(2023·安徽淮北一模)一种新型电池装置如图所示,下列叙述错误的是( )

A.镍钴电极反应:N2H4+4OH--4e- ══ N2↑+4H2O

B.Ⅱ区的Na+通过a隔膜向Ⅰ区迁移,Cl-通过b隔膜向Ⅲ区迁移

C.该装置工作时总反应:N2H4+4OH-+4H+ ══ N2↑+4H2O

D.该装置工作时还利用了中和能

C

解析 镍钴电极上N2H4被氧化生成N2,则该电极是负极,电极反应为N2H4+4OH--4e- ══ N2↑+4H2O,A正确;原电池中阳离子向正极迁移,阴离子向负极迁移,Ⅱ区的Na+通过a隔膜向Ⅰ区迁移,Cl-通过b隔膜向Ⅲ区迁移,B正确;正、负极反应相加得到总反应,则该装置工作时的总反应为N2H4 ══ N2↑+2H2↑,C错误;根据正、负极反应可知,该装置工作时还利用了中和能,D正确。

练预测·押考向

6.一款低成本高能效的新型无隔膜铈铅单液流电池装置如图所示,该电池用石墨毡作电极,可溶性铈盐和铅盐的混合酸性溶液作电解质溶液。已知电池反应为Pb+2Ce4+ Pb2++2Ce3+。下列相关说法正确的是( )

A.放电时,Pb2+在b电极发生还原反应

B.该电池可用稀硫酸酸化电解质溶液

C.充电过程中,a电极发生的反应为Ce3+-e- ══ Ce4+

D.放电过程中,电解质溶液中

向a电极移动

D

解析 放电时a电极为负极,电极反应为Pb-2e- ══ Pb2+,在a电极发生氧化反应,A错误; 能与Pb2+反应生成PbSO4沉淀,故不能用稀硫酸酸化电解质溶液,B错误;充电过程中,a电极发生的反应为Pb2++2e- ══ Pb,C错误;放电过程中,电解质溶液中阴离子移向负极,故电解质溶液中的 向a电极移动,D正确。

7.(2023·内蒙古赤峰4月模拟)2022年中国团队在巴塞罗那获得“镁未来技术奖”。一种以MgCl2-聚乙烯醇为电解液的镁电池如图所示。下列说法不正确的是( )

A.放电时,正极的电极反应式为Mg2++2e-+V2O5 ══ MgV2O5

B.放电一段时间后,聚乙烯醇中的c(Mg2+)几乎保持不变

C.充电时,Mg2+嵌入V2O5晶格中

D.若将电解液换成MgCl2水溶液,工作时电池可能产生鼓包

C

解析 结合题图中装置可知,放电时Mg为负极,V2O5为正极。放电时负极电极反应式为Mg-2e- ══ Mg2+,正极电极反应式为Mg2++2e-+V2O5 ══ MgV2O5,A正确;由放电时电池总反应式V2O5+Mg ══ MgV2O5知,放电不影响电解质溶液的Mg2+浓度,故一段时间后,聚乙烯醇中的c(Mg2+)几乎保持不变,B正确;充电时阳极电极反应式为MgV2O5-2e- ══ V2O5+Mg2+,Mg2+从V2O5中脱离,C错误;若将电解液换成MgCl2水溶液,Mg能与水缓慢反应生成H2,工作时电池可能产生鼓包,D正确。

8.(2023·陕西宝鸡二模)海泥细菌通过消耗海底沉积层中的有机物获得营养,同时产生电子。科学家利用这一原理设计了海泥细菌电池,该技术可在海底加速石油污染物的降解速率,其中海泥代谢产物显酸性,电池工作原理如图所示。下列说法错误的是( )

A.负极的电极反应式为CH2O-4e-+H2O ══ CO2+4H+

B.工作时B电极附近溶液pH减小

C.海水和海泥含有电解质,导电性高,有利于输出电能

D.A电极消耗标准状况下O2 5.6 L,有1 mol质子通过海底沉积层和海水层交接面

A

解析 由题图可知,A极氧气得到电子发生还原反应生成水,为正极,O2+4e- +4H+ ══ 2H2O;B电极HS-失去电子发生氧化反应生成硫单质,为负极,

HS--2e- ══ S↓+H+。由分析可知,负极反应为HS--2e- ══ S↓+H+,A错误;工作时B电极附近生成氢离子,酸性增强,溶液pH减小,B正确;海水和海泥含有电解质,导电性高,有利于形成闭合电路输出电能,C正确;A电极反应为O2+4e-+4H+ ══ 2H2O,消耗标准状况下O2 5.6 L,为0.25 mol氧气,根据电子守恒可知,有1 mol质子通过海底沉积层和海水层交接面,D正确。

考点3电解池原理及金属的腐蚀与防护

聚焦核心要点

要点1电解池原理及应用

课标指引:1.了解电解池的工作原理,认识电解在实现物质转化和储存能量中的具体应用。 2.能分析、解释电解池的工作原理,能设计简单的电解池。

1.基于电解CuCl2溶液的电解池模型(两电极均为惰性电极)

2.判断电解池的电极产物的方法

(1)阳极产物的判断首先看电极,若为活性电极作阳极,则电极材料失电子,电极本身溶解;若为惰性电极作阳极,则需看溶液中阴离子的失电子能力,阴离子放电顺序为S2->I->Br->Cl->OH-(水)。

(2)阴极产物的判断直接根据阳离子的放电顺序进行判断:Ag+>Hg2+>Fe3+>Cu2+>H+(酸)>Pb2+>Fe2+>Zn2+>H+(水)。

微点拨

①铁作为阳极时,发生氧化反应生成Fe2+而溶解,不是生成Fe3+;②电解时,溶液中Fe3+发生还原反应,一般生成Fe2+。

要点2金属的腐蚀与防护

课标指引:1.了解金属发生电化学腐蚀的本质,知道金属腐蚀的危害,了解防止金属腐蚀的措施。 2.能利用电化学原理解释金属腐蚀的现象,选择并设计防腐措施。

1.熟悉两种电化学防护原理及方法

两种方法都要采用辅助阳极,将被保护金属作为阴极

方法 牺牲阳极法 外加电流法

原理 图示

原理 分析 利用原电池原理,被保护金属为正极,受到保护 利用电解池原理,将被保护金属与电源的负极相连,电解池的阴极受到保护

2.基于“介质”判断电化学腐蚀的类型

易错辨析

1.有电化学装置甲、乙分别如下图所示。

(1)甲中阴极反应为Ag++e- ══ Ag。( )

(2)乙中电解开始时阳极产生黄绿色气体。( )

√

甲为电解池,银离子在阴极得电子生成银单质,电极反应式为Ag++e- ══ Ag,故(1)正确。

×

乙为电解池,Pt为阳极,Fe为阴极,失电子能力:I->Cl-,所以电解开始时阳极上碘离子失电子生成碘单质,(2)错误。

2.在电解精炼粗铜的过程中,当阴极质量增重32 g时转移的电子数为NA。

( )

3.用铜作为电极电解AgNO3溶液:4Ag++2H2O 4Ag+O2↑+4H+。( )

×

×

用铜作为电极电解AgNO3溶液时,阳极上Cu失电子转化为Cu2+,阴极上是Ag+得到电子转化为Ag,故该电解反应方程式为Cu+2Ag+ 2Ag+Cu2+。

精研核心命题

命题点1电解池原理及其应用

典例1 (2021·全国甲卷)乙醛酸是一种重要的化工中间体,可采用如下图所示的电化学装置合成。图中的双极膜中间层中的H2O解离为H+和OH-,并在直流电场作用下分别向两极迁移。下列说法正确的是( )

A.KBr在上述电化学合成过程中只起电解质的作用

B.阳极上的反应式为

C.制得2 mol乙醛酸,理论上外电路中迁移了1 mol电子

D.双极膜中间层中的H+在外电场作用下向铅电极方向迁移

答案 D

解析 由题图可知,在铅电极乙二酸变成乙醛酸是去氧的过程,发生还原反应,则铅电极是电解装置的阴极,石墨电极发生氧化反应,反应为2Br--2e- ══ Br2,是电解装置的阳极。由上述分析可知,Br-起到还原剂的作用,A错误;阳极上的反应式为2Br--2e- ══ Br2,B错误;制得2 mol乙醛酸,实际上是左、右两侧各制得1 mol乙醛酸,共转移2 mol电子,故理论上外电路中迁移的电子为2 mol,C错误;电解装置中,阳离子移向阴极(即铅电极),D正确。

变式演练(2023·湖北卷)我国科学家设计如图所示的电解池,实现了海水直接制备氢气技术的绿色化。该装置工作时阳极无Cl2生成且KOH溶液的浓度不变,电解生成氢气的速率为x mol·h-1。下列说法错误的是( )

A.b电极反应式为2H2O+2e- ══ H2↑+2OH-

B.离子交换膜为阴离子交换膜

C.电解时海水中动能高的水分子可穿过PTFE膜

D.海水为电解池补水的速率为2x mol·h-1

D

解析 该装置工作时,b电极连接电源负极为阴极,电极上放出H2:2H2O+2e- ══ H2↑+2OH-,A正确;阳极无Cl2生成且KOH溶液浓度不变,则本质上是电解水,阳极生成O2,两极之间转移OH-,离子交换膜为阴离子交换膜,B正确;电解的本质是电解水,而KOH浓度不变,PTFE膜不透液态水,则通过PTFE膜的水应为动能高的水分子(透汽),C正确;电解生成H2的速率为x mol·h-1,根据总反应可知,海水为电解池补水的速率为x mol·h-1,D错误。

【思维建模】

解答电解原理及其应用类题目的思维模型

(1)判断电解池阴、阳极的方法

(2)判断电极产物和书写电极反应的方法

命题点2金属腐蚀的电化学防护

典例2 (2022·广东卷)为检验牺牲阳极的阴极保护法对钢铁防腐的效果,将镀层有破损的镀锌铁片放入酸化的3%NaCl溶液中。一段时间后,取溶液分别实验,能说明铁片没有被腐蚀的是( )

A.加入AgNO3溶液产生沉淀

B.加入淀粉碘化钾溶液无蓝色出现

C.加入KSCN溶液无红色出现

D.加入K3[Fe(CN)6]溶液无蓝色沉淀生成

D

解析 NaCl溶液中含有Cl-,加入AgNO3溶液后,不管铁片是否被腐蚀,均会出现白色沉淀,A错误;淀粉碘化钾溶液可检测氧化性物质,但不论铁片是否被腐蚀,均无氧化性物质生成,B错误;KSCN溶液可检测Fe3+是否存在,钢铁腐蚀生成Fe2+,无论铁片是否被腐蚀,加入KSCN溶液后,均无红色出现,C错误;K3[Fe(CN)6]是用于检测Fe2+的试剂,若铁片没有被腐蚀,溶液中不会生成Fe2+,则加入K3[Fe(CN)6]溶液就不会出现蓝色沉淀,D正确。

变式演练(2023·四川内江一模)近年来,我国多条高压直流电线路的瓷绝缘子出现铁帽腐蚀现象,在铁帽上加锌环能有效防止铁帽的腐蚀。下列说法正确的是( )

A.阴极的电极反应式为4OH--4e- ══ O2↑+2H2O

B.阳极的电极反应式为Zn-2e- ══ Zn2+

C.通电时,该装置为牺牲阳极的阴极保护法

D.断电时,锌环失去保护作用

B

解析 通电时,阴极发生还原反应,电极反应式为2H2O+2e- ══ H2↑+2OH-,A项错误;通电时,锌为阳极,则阳极的电极反应式为Zn-2e- ══ Zn2+,B项正确;通电时,该装置是电解池,为外接电流的阴极保护法,C项错误;断电时,构成原电池装置,铁为正极,锌为负极,仍能防止铁帽被腐蚀,锌环仍然具有保护作用,D项错误。

训练分层落实

练真题·明考向

1.(2023·全国甲卷)用可再生能源电还原CO2时,采用高浓度的K+抑制酸性电解液中的析氢反应来提高多碳产物(乙烯、乙醇等)的生成率,装置如下图所示。下列说法正确的是( )

A.析氢反应发生在IrOx-Ti电极上

B.Cl-从Cu电极迁移到IrOx-Ti电极

C.阴极发生的反应有:2CO2+12H++12e- ══ C2H4+4H2O

D.每转移1 mol电子,阳极生成11.2 L气体(标准状况)

答案 C

解析 根据电还原CO2可知IrOx-Ti电极为电解池阳极,Cu电极为电解池阴极。析氢反应发生在阴极(Cu电极)上,A项错误;质子交换膜只允许两极区转移H+,B项错误; ,结合H2SO4溶液和电荷守恒可知阴极反应有2CO2+12H++12e- ══ C2H4+4H2O,C项正确;阳极反应为

2H2O-4e- ══ O2↑+4H+

4 mol 22.4 L

1 mol V(O2)

解得V(O2)=5.6 L,D项错误。

2.(2020·全国Ⅱ卷)电致变色器件可智能调控太阳光透过率,从而实现节能。下图是某电致变色器件的示意图。当通电时,Ag+注入无色WO3薄膜中,生成AgxWO3,器件呈现蓝色,对于该变化过程,下列叙述错误的是( )

A.Ag为阳极

B.Ag+由银电极向变色层迁移

C.W元素的化合价升高

D.总反应为WO3+xAg ══ AgxWO3

C

解析 该装置是电解池,通电时银失去电子被氧化为Ag+,因此,银电极为阳极,A项正确;电解池工作时,Ag+向阴极移动,即Ag+由银电极向变色层迁移,B项正确;WO3在阴极发生还原反应,即W元素的化合价降低,C项错误;电池总反应为WO3+xAg ══ AgxWO3,D项正确。

3.(2021·全国乙卷)沿海电厂采用海水为冷却水,但在排水管中生物的附着和滋生会阻碍冷却水排放并降低冷却效率。为解决这一问题,通常在管道口设置一对惰性电极(如图所示),通入一定的电流。下列叙述错误的是( )

A.阳极发生将海水中的Cl-氧化生成Cl2的反应

B.管道中可以生成氧化灭杀附着生物的NaClO

C.阴极生成的H2应及时通风稀释安全地排入大气

D.阳极表面形成的Mg(OH)2等积垢需要定期清理

D

解析 海水中存在大量的Cl-,在阳极Cl-放电生成Cl2,A叙述正确;阴极H2O放电生成H2和OH-,OH-与Cl2反应生成ClO-,因此管道中存在一定量的NaClO,B叙述正确;因为H2为可燃性气体,所以阴极生成的H2应及时通风稀释,安全地排入大气,C叙述正确;阴极产生OH-,因此会在阴极表面形成Mg(OH)2等积垢,需定期清理以保持良好的导电性,D叙述错误。

4.(2023·浙江1月选考卷)在熔融盐体系中,通过电解TiO2和SiO2获得电池材料(TiSi),电解装置如图,下列说法正确的是( )

A.石墨电极为阴极,发生氧化反应

B.电极A的电极反应:

8H++TiO2+SiO2+8e- ══ TiSi+4H2O

C.该体系中,石墨优先于Cl-参与反应

D.电解时,阳离子向石墨电极移动

C

解析 由图可知,电极A上获得TiSi,则电极A是阴极,石墨电极是阳极,A错误。因为是熔融盐体系,不可能有H+存在,B错误。图中石墨电极上生成CO,未生成Cl2,说明石墨先于Cl-参与电极反应,C正确。电解池中,阳离子向阴极移动,电极A是阴极,则阳离子向电极A移动,D错误。

练易错·避陷阱

5.(2023·宁夏银川一模)一种将电解池和燃料电池相组合的新工艺,使氯碱工业节能超过30%,其原理如图所示(离子交换膜均为阳离子交换膜)。下列说法错误的是( )

A.X为Cl2,Y为H2

B.A为电解池,B为燃料电池

C.NaOH溶液浓度:b>a>c

D.燃料电池的正极反应式为H2+2OH--2e- ══ 2H2O

D

解析 由图可知,A为电解池,左侧电极为阳极,Cl-在阳极失去电子发生氧化反应生成Cl2(X),右侧电极为阴极,水在阴极得到电子发生还原反应生成H2(Y)和OH-,Na+通过阳离子交换膜由左向右移动;B为燃料电池,其中左侧电极为负极,氢气在OH-作用下失去电子发生氧化反应生成水,右侧电极为正极,氧气和水在正极得到电子发生还原反应生成OH-,Na+通过阳离子交换膜由左向右移动。由分析可知,X为Cl2、Y为H2,A正确;A为电解池,B为燃料电池,B正确;燃料电池中,氢气在负极放电消耗OH-,氧气在正极放电生成OH-,则NaOH溶液浓度:b>a>c,C正确;燃料电池的负极发生失电子的氧化反应,电极反应式为H2+2OH--2e- ══ 2H2O,D错误。

6.(2023·四川成都一模)某种电催化法以CoP、Ni2P为催化电极合成腈类化合物(RCN)和偶氮化合物(R—N=N—R),装置示意图如图所示。下列说法错误的是( )

A.左侧电极的电势比右侧的高,且发生氧化反应

C.OH-从右侧经过阴离子交换膜向左侧移动

D.每当合成得到1 mol RCN时,同时合成1 mol R—N=N—R

D

解析 右侧电极上硝基苯发生还原反应,则右侧为阴极、左侧为阳极,故左侧电极的电势比右侧的高,且发生氧化反应,A正确;右侧电极反应为

电解质溶液中阴离子向阳极移动,则OH-从右侧经过阴离子交换膜向左侧移动,C正确;阳极反应为RCH2NH2+4OH--4e- ══ RCN+4H2O,根据得失电子守恒,当合成得到1 mol RCN时,同时合成0.5 mol R—N=N—R,D错误。

7.(2023·山西忻州一模)镍离子(Ni2+)和钴离子(Co2+)性质相似,工业上可通过电化学装置将废水中的Co2+和Ni2+分离,装置如图。已知Co2+和乙酰丙酮不反应,下列说法错误的是( )

A.膜a为阴离子交换膜,膜b为阳离子交换膜

B.通电过程中Ⅳ室内硫酸浓度逐渐增大

C.Ⅲ室中Ni2+参与的反应为Ni2++2CH3COCH2COCH3+2OH- ══ Ni(CH3COCHCOCH3)2+2H2O

D.通电过程中N极每产生11.2 L(标准状况下)气体,双极膜内减少18 g H2O

答案 B

解析 根据电解池中离子移动方向可知,左侧石墨M为阳极,右侧石墨N为阴极,Ⅱ室为原料室,膜b为阳离子交换膜,Co2+、Ni2+进入Ⅲ室,Co2+和乙酰丙酮不反应,Ni2+和乙酰丙酮反应。膜a为阴离子交换膜,膜b为阳离子交换膜,A正确;石墨N为阴极,电极反应为2H++2e- ══ H2↑,Ⅳ室内消耗的H+与转移来的H+相等,故硫酸浓度不变,B错误;由题中信息可知,Ⅲ室中Ni2+参与的反应为Ni2++2CH3COCH2COCH3+2OH- ══ Ni(CH3COCHCOCH3)2 +2H2O,C正确;通电过程中N极每产生11.2 L(标准状况下)气体,即0.5 mol H2,透过双极膜的H+为1 mol,则双极膜内减少18 g H2O,D正确。

练预测·押考向

下列说法不正确的是( )

A.在0~20 min时,a为电源的负极

答案 B

9.(2023·陕西汉中二模)LiFePO4电池是一种新型锂离子电池,其工作原理为LiFePO4+6C Li1-xFePO4+LixC6。充放电时,Li+在正极材料上嵌入或脱嵌,随之在石墨中发生了LixC6的生成与解离。利用LiFePO4电池可将雾霾中的NO、SO2转化为硫酸铵,其回收利用装置如图所示,下列说法不正确的是( )

A.放电时电池内部Li+向正极移动

B.电池工作时,正极反应式为Li1-xFePO4+xLi++xe- ══ LiFePO4

C.转化为硫酸铵时,M与b相接,N与a相接

D.该装置实际工作过程中需要在C处补充适量H2SO4

答案 D

解析 由图可知,左侧装置为LiFePO4电池,M电极为原电池的负极,LixC6在负极失去电子发生氧化反应生成锂离子和碳,电极反应式为LixC6-xe- ══ xLi++6C,N电极为正极,锂离子作用下Li1-xFePO4在正极得到电子发生还原反应生成LiFePO4,电极反应式为Li1-xFePO4+xLi++xe- ══ LiFePO4;

10.我国科学家设计了一种CO2捕获和利用一体化装置,利用含 的废水和CO2制备甲酸铵(HCOONH4),其反应过程示意图如下。有关说法错误的是( )

C.装置Ⅱ中OH-穿过阴离子交换膜由左向右迁移

D.空气的作用是将含NH3的气体吹出反应器

答案 B

突破高考题型(六)反应机理与隔膜的应用

突破点1 反应机理的分析及应用

高考指引:近几年,化学反应机理的分析及应用是高考命题的热点之一,此类试题大多以“能量-历程转化”“物质转化循环”等为载体,考查吸热(或放热)反应、共价键及变化、活化能与反应速率等,侧重考查考生的“理解与辨析能力”“分析与推测能力”等关键能力。

核心归纳

1.活化能-反应历程图像及分析

(1)反应热取决于反应物的总能量与生成物的总能量的相对大小,仅由部分反应物和部分生成物的总能量,不能判断反应是吸热反应还是放热反应。

(2)从反应物至最高点的能量数值代表正反应的活化能(E1),从最高点到生成物的能量数值代表逆反应的活化能(E2)。

(3)催化剂只能改变正、逆反应的活化能,从而改变反应速率,但不能改变反应的ΔH。

(4)涉及反应热的相关计算时,要特别注意图中反应物和生成物的物质的量。

2.物质转化-循环图示及分析

(1)位于“环上”的物质一般是催化剂或中间体,如⑤、⑥、⑦、⑧。

(2)“入环”的物质为反应物,如①和④。

(3)“出环”的物质为生成物,如②和③。

(4)依据判断出的反应物和生成物,即可快速写出反应的方程式。

真题感悟

1.[2023·全国甲卷,28节选]MO+分别与CH4、CD4反应,体系的能量随反应进程的变化如下图所示(两者历程相似,图中以CH4示例)。

(ⅰ)步骤Ⅰ和Ⅱ中涉及氢原子成键变化的是 (填“Ⅰ”或“Ⅱ”)。

(ⅱ)直接参与化学键变化的元素被替换为更重的同位素时,反应速率会变慢,则MO+与CD4反应的能量变化应为图中曲线 (填“c”或“d”)。

(ⅲ)MO+与CH2D2反应,氘代甲醇的产量CH2DOD (填“>”“=”或“<”)CHD2OH。若MO+与CHD3反应,生成的氘代甲醇有 种。

Ⅰ

c

<

2

解析 (ⅰ)观察分析图中反应进程知,步骤Ⅰ中甲烷中C—H键发生变化,氧原子与氢原子间形成新的共价键。

(ⅱ)依据题目信息“元素被替换为更重的同位素时,反应速率会变慢”,当CH4被替换为CD4后,反应速率变慢,说明其反应的活化能变大,故选c。

(ⅲ)根据上述分析,当MO+与CH2D2反应时,H原子与O原子结合跟D原子与O原子结合相比较,反应速率更快,则产量更高。依据反应机理知,当MO+与CHD3反应时,实际参与替换的氢原子共两种类型(H和D),故生成的氘代甲醇有2种。

2.[2019·全国Ⅰ卷,28节选]我国学者结合实验与计算机模拟结果,研究了在金催化剂表面上水煤气变换[CO(g)+H2O(g) ══ CO2(g)+H2(g)]的反应历程,如图所示,其中吸附在金催化剂表面上的物种用*标注。

可知水煤气变换的ΔH

(填“大于”“等于”或“小于”)0。该历程中最大能垒(活化能)E正= eV,写出该步骤的化学方程式:

。

小于

2.02

COOH*+H*+H2O* ══ COOH*+2H*+OH*(或H2O* ══ H*+OH*)

解析 根据图像,可以得出水煤气变换过程中,能量降低,为放热过程,即ΔH小于0;根据图示中能量变化数据,该历程中最大能垒为1.86 eV-(-0.16 eV)=2.02 eV;由图中所示的物质转化,可以得出其反应为COOH*+H*+H2O* ══ COOH*+2H*+OH*或H2O* ══ H*+OH*。

【思维建模】 解答物质转化历程-能量图像及分析类题目的方法

考向预测

1.(2023·青海海东一中一模)CO2在Au纳米颗粒表面电催化还原制备CO的方法具有在常温下催化效率高的优点,其反应历程如图所示。下列说法错误的是( )

A.该反应历程为阴极反应历程

B.催化剂降低了反应的活化能

C.高温下一定能提高电催化制备CO的速率

D.电催化还原CO2的电极反应式为CO2+2H++2e- ══ CO+H2O

C

解析 CO2转化为CO为还原反应,阴极得电子发生还原反应,A正确;催化剂通过改变反应路径降低反应的活化能,B正确;温度过高可能会使催化剂失活,从而降低反应速率,C错误;根据电子守恒、元素守恒可知电催化还原CO2的电极反应式为CO2+2H++2e- ══ CO+H2O,D正确。

2.(2023·内蒙古赤峰4月模拟)2021年9月,中科院天津工业生物技术研究所成果“无细胞化学酶系统催化CO2合成淀粉”在国际学术期刊《Science》上发表。其中核心反应里有一步是在催化剂作用下CO2加氢制得甲醇,该反应历程如图所示(吸附在催化剂表面的物质用*标注,如*CO2表示CO2吸附在催化剂表面,图中*H已省略)。

上述过程中得到相对较多的副产物为 ,合成甲醇过程的决速步反应的化学方程式为 。

CO

*CO+*OH+*H→CO+*H2O(或者*OH+*H→H2O)

解析 由图可知,生成副产物CO需要的能量较低,故上述过程中得到相对较多的副产物为CO;活化能越大,反应速率越慢,慢反应决定整个反应的速率,据图可知活化能最大的步骤是*CO+*OH+*H→CO+*H2O(或者*OH+*H→H2O)。

突破点2 电化学装置中的隔膜及应用

高考指引:近几年,在高考试题的新型化学电源、电解池等电化学装置中重点考查了“隔膜”(阴、阳离子交换膜,双极膜等)的作用及分析,要求理解相关原理,并迁移应用于分析“双膜”电解槽、“多膜”电解槽等电化学装置,侧重考查考生的“理解与辨析能力”“分析与推测能力”等关键能力。

核心归纳

1.电渗析法的应用模型

将含AnBm的废水再生为HnB和A(OH)m的模型及原理如图,已知A为金属活动顺序中氢之前的金属,Bn-为含氧酸根离子。

2.“隔膜”(离子交换膜)的种类及作用

真题感悟

1.(2022·全国甲卷)一种水性电解液Zn-MnO2离子选择双隔膜电池如图所示(KOH溶液中,Zn2+以[Zn(OH)4]2-存在)。电池放电时,下列叙述错误的是

( )

A.Ⅱ区的K+通过隔膜向Ⅲ区迁移

B.Ⅰ区的 通过隔膜向Ⅱ区迁移

C.MnO2电极反应:

MnO2+4H++2e- ══ Mn2++2H2O

D.电池总反应:Zn+4OH-+MnO2+4H+

══[Zn(OH)4]2-+Mn2++2H2O

A

解析 由图可知,Zn电极为负极,MnO2电极为正极,溶液中阳离子向正极迁移,故Ⅱ区的K+不能通过隔膜向Ⅲ区迁移,A错误;MnO2电极反应为MnO2+4H++2e- ══ Mn2++2H2O,反应消耗H+,则Ⅰ区的 通过隔膜向Ⅱ区迁移,以保持溶液呈电中性,B、C正确;放电时,负极反应为Zn+4OH--2e- ══[Zn(OH)4]2-,结合正极反应可得电池总反应为Zn+4OH-+MnO2+4H+ ══[Zn(OH)4]2-+Mn2++2H2O,D正确。

2.(2019·全国Ⅰ卷)利用生物燃料电池原理研究室温下氨的合成,电池工作时MV2+/MV+在电极与酶之间传递电子,示意图如下所示。下列说法错误的是( )

A.相比现有工业合成氨,该方法条件温和,同时还可提供电能

B.阴极区,在氢化酶作用下发生反应H2+2MV2+ ══ 2H++2MV+

C.正极区,固氮酶为催化剂,N2发生还原反应生成NH3

D.电池工作时质子通过交换膜由负极区向正极区移动

B

解析 工业合成氨需要在高温、高压、催化剂作用下完成,而此法合成氨是利用生物燃料电池原理在室温下合成氨,反应条件温和,还可提供电能,A项正确;由示意图左侧电极反应为MV+-e- ══ MV2+,左侧电极上发生失电子的氧化反应,左侧为负极区,负极区中,在氢化酶作用下发生反应H2+2MV2+ ══ 2H++2MV+,B项错误;右侧电极反应为MV2++e- ══ MV+,右侧电极为正极,右侧为正极区,N2在固氮酶的作用下发生反应转化为NH3,得电子发生还原反应,C项正确;原电池中H+(质子)由负极区移向正极区,D项正确。

【思维建模】解答含“隔膜”电化学装置类题目的思维模板

考向预测

1.(2023·辽宁重点高中联合体联考)某团队开发出了用于制氢的膜基海水电解槽,其装置如图所示。已知隔水膜只允许水分子透过。下列说法正确的是( )

A.M极为阳极

B.理论上迁移1 mol OH-时,海水质量净减9 g

C.M极的电极反应为4H2O-4e- ══ 4OH-+O2↑

D.电路上每通过2 mol电子,理论上N极逸出22.4 L H2

B

解析 电解池中阴离子向阳极移动,OH-由M极移向N极,则M极为阴极,N极为阳极,A错误;M极电极反应为2H2O+2e- ══ 2OH-+H2↑,N极电极反应为2H2O-4e- ══ 4H++O2↑,理论上迁移1 mol OH-时,转移1 mol e-,则生成0.5 mol H2和0.25 mol O2,海水质量净减0.5 mol×2 g·mol-1+0.25 mol×

32 g·mol-1=9 g,B正确,C错误;题目未指明气体是否处于标准状况下,不能计算生成氢气的体积,D错误。

2.(2023·陕西安康二模)浓差电池是一种利用电解质溶液浓度差产生电势差而形成的电池。理论上当电解质溶液的浓度相等时停止放电。图1为浓差电池,图2为电渗析法制备磷酸二氢钠,用浓差电池为电源完成电渗析法制备磷酸二氢钠。下列说法错误的是( )

图1

图2

A.电极a应与Ag(Ⅱ)相连

B.电渗析装置中膜b为阳离子交换膜

C.电渗析过程中左、右室中H2SO4和NaOH的浓度均增大

D.电池从开始到停止放电,理论上可制备2.4 g NaH2PO4

答案 D

解析 浓差电池中由于右侧AgNO3溶液浓度大,则Ag(Ⅰ)为负极,Ag(Ⅱ)为正极;电渗析法制备磷酸二氢钠,左室中的氢离子通过膜a进入中间室,中间室中的钠离子通过膜b进入右室,则电极a为阳极,电极b为阴极;电极a应与Ag(Ⅱ)相连,A正确;由分析可知,膜b为阳离子交换膜,B正确;阳极中水失电子生成氧气和氢离子,氢离子通过膜a进入中间室,消耗水,H2SO4的浓度增大;阴极中水得电子生成氢气,中间室中的钠离子通过膜b进入右室,NaOH的浓度增大,C正确;电池从开始到停止放电,浓差电池两边AgNO3浓度相等,所以正极析出0.02 mol银,电路中转移0.02 mol电子,电渗析装置生成

0.01 mol NaH2PO4,质量为1.2 g,D错误。

专题六 化学反应与能量

考情分析

高考命题分析

命 题 情 境 (1)日常生活情境:从新型化学电源(锂离子电池、钠离子电池、液流电池、燃料电池等)等情境选材,要求考生利用基本概念和原理解释化学中的现象。

(2)生产环保情境:从化工生产(如合成氨、电化学合成)等情境选材,理解反应原理,解决化工生产实际问题。

(3)学术探索情境:从与化学有关的最新学术研究成果选材,开拓学生的学科视野,提高学生的创新思维能力。

素 养 能 力 (1)理解与辨析能力:理解盖斯定律、原电池和电解池的工作原理,并能迁移应用于新型电池等,理解“两池”在生产、生活中的应用。

(2)分析与推测能力:基于质量守恒和能量守恒等规律,分析化学电源、反应机理等,分析物质的结构与变化、推测反应原理及结果。

(3)实践探索:依据原电池或电解池原理,结合实验探究目的(如物质的氧化性等)、图表信息等,设计实验方案,运用相关原理,描述实验现象并分析实验数据等,提升化学实验技能。

考题统计

(1)化学能与热能:

(2023全国甲卷,28)(2023全国乙卷,28)(2022全国甲卷,28)(2022全国乙卷,28)(2021全国甲卷,28)(2020全国Ⅰ卷,28)(2020全国Ⅱ卷,28)(2019全国Ⅰ卷,28)(2019全国Ⅱ卷,27)(2019全国Ⅲ卷,28)

(2)原电池和化学电源:

(2023全国乙卷,12)(2022全国甲卷,10)(2022全国乙卷,12)(2020全国Ⅰ卷,12、27)(2020全国Ⅲ卷,12)(2019全国Ⅰ卷,12)(2019全国Ⅲ卷,13)

(3)电解池及金属的腐蚀与防护:

(2023全国甲卷,12)(2021全国甲卷,13)(2020全国Ⅱ卷,12、26)(2019全国Ⅱ卷,27)(2019全国Ⅲ卷,28)

(4)电化学的综合应用:

(2023全国甲卷,12)(2021全国乙卷,12)(2020全国Ⅱ卷,12、26)

考点1化学能与热能

聚焦核心要点

要点1反应中能量变化与热化学方程式

课标指引:1.知道内能是体系内物质的各种能量的总和,受温度、压强、物质的聚集状态的影响。 2.能用热化学方程式表示反应中的能量变化,能运用反应焓变合理选择和利用化学反应。

1.从宏观角度和微观角度理解反应热

图像 分析 微观角度 宏观角度

a表示断裂旧化学键吸收的能量; b表示生成新化学键放出的能量 a表示反应的活化能;

b表示活化分子形成生成物释放的能量

2.燃烧热及其理解

3.书写热化学方程式的“五步骤”

要点2ΔH的计算和盖斯定律

课标指引:1.认识化学能与热能的相互转化,恒温恒压条件下化学反应的反应热可以用焓变表示,能进行反应焓变的简单计算。 2.了解盖斯定律及其简单应用。

1.盖斯定律的理解与应用

(1)盖斯定律的理解

盖斯定律表明,在一定条件下,化学反应的反应热只与反应体系的始态和终态有关,而与反应进行的途径无关。

则有:ΔH=ΔH1+ΔH2=ΔH3+ΔH4+ΔH5。

(2)盖斯定律的应用

根据盖斯定律,可以利用已知反应的反应热来计算未知反应的反应热。

2.计算反应热(ΔH)的四种常用方法

(1)根据物质的能量(焓值)计算反应热:ΔH=生成物总能量-反应物总能量。

(2)根据键能计算反应热:ΔH=反应物的总键能-生成物的总键能。

(3)根据活化能计算反应热:ΔH=Ea(正反应)-Ea(逆反应)。

(4)根据盖斯定律计算反应热:将热化学方程式进行叠加,符合质量守恒和能量守恒规律。

易错辨析

用CH4催化还原NOx,可以消除氮氧化物的污染。例如:

①CH4(g)+4NO2(g) ══ 4NO(g)+CO2(g)+2H2O(g) ΔH=-574 kJ·mol-1

②CH4(g)+4NO(g) ══ 2N2(g)+CO2(g)+2H2O(g) ΔH=-1 160 kJ·mol-1

试判断下列说法的正误。

1.若用0.1 mol CH4还原NO2生成N2和水蒸气,放出的热量为173.4 kJ。( )

×

①CH4(g)+4NO2(g) ══ 4NO(g)+CO2(g)+2H2O(g) ΔH=-574 kJ·mol-1

②CH4(g)+4NO(g) ══ 2N2(g)+CO2(g)+2H2O(g) ΔH=-1 160 kJ·mol-1

根据盖斯定律,①+②可得

2CH4(g)+4NO2(g) ══ 2N2(g)+2CO2(g)+4H2O(g) ΔH=-1 734 kJ·mol-1,若用0.1 mol CH4还原NO2生成N2和水蒸气,放出的热量为86.7 kJ。

2.由反应①可推知:CH4(g)+4NO2(g) ══ 4NO(g)+CO2(g)+2H2O(l)

ΔH>-574 kJ·mol-1。( )

3.等量甲烷参与反应时,①②转移的电子数相同。( )

4.若反应②放出116 kJ热量,则转移电子的物质的量为1.6 mol。( )

×

气态水变成液态水会放热,所以2中反应的ΔH<-574 kJ·mol-1。

√

反应①和反应②中, ,所以等量甲烷参与反应①②,转移的电子数相同。

×

若反应②放出116 kJ热量,则0.4 mol NO参加反应,转移电子的物质的量为0.8 mol。

精研核心命题

命题点1反应中能量变化和热化学方程式

典例1 (2021·全国甲卷,28节选)二氧化碳催化加氢制甲醇,有利于减少温室气体二氧化碳。二氧化碳加氢制甲醇的总反应可表示为CO2(g)+3H2(g) ══ CH3OH(g)+H2O(g),该反应一般认为通过如下步骤来实现:

①CO2(g)+H2(g) ══ CO(g)+H2O(g) ΔH1=+41 kJ·mol-1

②CO(g)+2H2(g) ══ CH3OH(g) ΔH2=-90 kJ·mol-1

总反应的ΔH= kJ·mol-1;若反应①为慢反应,下列示意图中能体现上述反应能量变化的是 (填字母),判断的理由是

。

-49

A

ΔH1为正值,ΔH2和ΔH为负值,反应①的活化能大于反应②的

解析 二氧化碳加氢制甲醇的总反应可表示为CO2(g)+3H2(g) ══ CH3OH(g)+H2O(g),该反应一般认为通过如下步骤来实现:①CO2(g)+H2(g) ══ CO(g)+H2O(g) ΔH1=+41 kJ·mol-1,②CO(g)+2H2(g) ══ CH3OH(g) ΔH2=-90 kJ·mol-1,根据盖斯定律可知,由①+②可得CO2(g)+3H2(g) ══ CH3OH(g)+H2O(g) ΔH=(+41 kJ·mol-1)+(-90 kJ·mol-1)=-49 kJ·mol-1;总反应为放热反应,因此生成物总能量低于反应物总能量,反应①为慢反应,因此反应①的活化能大于反应②,同时反应①的反应物总能量低于生成物总能量,反应②的反应物总能量高于生成物总能量,因此示意图中能体现反应能量变化的是A项。

变式演练(2023·浙江1月选考卷)标准状态下,气态反应物和生成物的相对能量与反应历程示意图如下[已知O2(g)和Cl2(g)的相对能量为0],下列说法不正确的是( )

A.E6-E3=E5-E2

B.可计算Cl—Cl键能为2(E2-E3) kJ·mol-1

C.相同条件下,O3的平衡转化率:历程Ⅱ>历程Ⅰ

D.历程Ⅰ、历程Ⅱ中速率最快的一步反应的热化学方程式为ClO(g)+O(g) ══ O2(g)+Cl(g) ΔH=(E5-E4) kJ·mol-1

C

解析 由图可知,反应O3(g)+O(g) ══ 2O2(g)的ΔH=(E6-E3) kJ·mol-1,反应O3(g)+O(g)+Cl(g) ══ 2O2(g)+Cl(g)[即O3(g)+O(g) ══ 2O2(g)]的ΔH=(E5-E2) kJ·mol-1,从而可得:E6-E3=E5-E2,A正确。由于Cl2(g)的相对能量为0,[O3(g)+O(g)]的相对能量为E3 kJ·mol-1,[O3(g)+O(g)+Cl(g)]的相对能量为E2 kJ·mol-1,则Cl(g)的相对能量为(E2-E3) kJ·mol-1,故Cl—Cl的键能为2(E2-E3) kJ·mol-1,B正确。由图可知,历程Ⅱ使用了催化剂,但催化剂不能使平衡发生移动,则平衡转化率不同,故O3的平衡转化率:历程Ⅰ=历程Ⅱ,C错误。一般来说,活化能越低,反应速率越快,由图可知,历程Ⅱ中第二步反应的活化能最低,该步反应速率最快,结合图中物质的相对能量,可得热化学方程式为ClO(g)+O(g) ══ O2(g)+Cl(g) ΔH=(E5-E4) kJ·mol-1,D正确。

命题点2反应热的计算与盖斯定律的应用

典例2 (1)[2023·全国甲卷,28节选]已知下列反应的热化学方程式:

①3O2(g) ══ 2O3(g) K1 ΔH1=285 kJ·mol-1

②2CH4(g)+O2(g) ══ 2CH3OH(l) K2 ΔH2=-329 kJ·mol-1

反应③CH4(g)+O3(g) ══ CH3OH(l)+O2(g)的ΔH3= kJ·mol-1,

平衡常数K3= (用K1、K2表示)。

(2)[2023·全国乙卷,28节选]已知下列热化学方程式:

FeSO4·7H2O(s) ══ FeSO4(s)+7H2O(g) ΔH1=a kJ·mol-1

FeSO4·4H2O(s) ══ FeSO4(s)+4H2O(g) ΔH2=b kJ·mol-1

FeSO4·H2O(s) ══ FeSO4(s)+H2O(g) ΔH3=c kJ·mol-1

则FeSO4·7H2O(s)+FeSO4·H2O(s)══2(FeSO4·4H2O)(s)的ΔH= kJ·mol-1。

-307

a+c-2b

(3)[2022·全国甲卷,28节选]TiO2转化为TiCl4有直接氯化法和碳氯化法。在1 000 ℃时反应的热化学方程式如下:

(ⅰ)直接氯化:TiO2(s)+2Cl2(g) ══ TiCl4(g)+O2(g) ΔH1=172 kJ·mol-1

(ⅱ)碳氯化:TiO2(s)+2Cl2(g)+2C(s)══TiCl4(g)+2CO(g) ΔH2=-51 kJ·mol-1

则反应2C(s)+O2(g) ══ 2CO(g)的ΔH为 kJ·mol-1。

(4)[2022·全国乙卷,28节选]已知下列反应的热化学方程式:

①2H2S(g)+3O2(g) ══ 2SO2(g)+2H2O(g) ΔH1=-1 036 kJ·mol-1

②4H2S(g)+2SO2(g) ══ 3S2(g)+4H2O(g) ΔH2=94 kJ·mol-1

③2H2(g)+O2(g) ══ 2H2O(g) ΔH3=-484 kJ·mol-1

计算H2S热分解反应④2H2S(g)══S2(g)+2H2(g)的ΔH4= kJ·mol-1。

-223

170

(2)根据盖斯定律,将第1个反应加上第3个反应,再减去第2个反应的2倍,可得目标反应,故该反应的焓变ΔH=(a+c-2b) kJ·mol-1。

(3)根据盖斯定律,由(ⅱ)-(ⅰ)可得反应2C(s)+O2(g) ══ 2CO(g),则有ΔH=ΔH2-ΔH1=(-51 kJ·mol-1)-172 kJ·mol-1=-223 kJ·mol-1。

命题点2反应热的计算与盖斯定律的应用

典例3 (2022·浙江6月选考卷)标准状态下,下列物质气态时的相对能量如下表:

物质(g)28 O H HO HOO H2 O2 H2O2 H2O

249 218 39 10 0 0 -136 -242

可根据HO(g)+HO(g) ══ H2O2(g)计算出H2O2中氧氧单键的键能为

214 kJ·mol-1。下列说法不正确的是( )

A.H2的键能为436 kJ·mol-1

B.O2的键能大于H2O2中氧氧单键的键能的两倍

C.解离氧氧单键所需能量:HOO

C

解析 根据表格中的数据可知,H2的键能为218 kJ·mol-1×2=436 kJ·mol-1,A正确;O2的键能为249 kJ·mol-1×2=498 kJ·mol-1,H2O2中氧氧单键的键能为214 kJ·mol-1,则O2的键能大于H2O2中氧氧单键的键能的两倍,B正确;HOO ══ HO+O,解离其中氧氧单键需要的能量为249 kJ·mol-1+39 kJ·mol-1-10 kJ·mol-1=278 kJ·mol-1,H2O2中氧氧单键的键能为214 kJ·mol-1,C错误;由表中的数据可知H2O(g)+O(g) ══ H2O2(g)的ΔH=-136 kJ·mol-1-249 kJ·mol-1 -(-242 kJ·mol-1)=-143 kJ·mol-1,D正确。

变式演练(1)(2023·宁夏银川一模)以NH3、CO2为原料生产重要的高效氮肥——尿素[CO(NH2)2],两步反应的能量变化如图所示。

2NH3(g)+CO2(g) ══ CO(NH2)2(s)+H2O(g)的ΔH=___________________

(用 表示)。已知 ,则两步反应中 (填“第一步”或“第二步”)反应决定了生产尿素的反应速率。

第二步

(2)(2023·湖南卷,16节选)已知下列反应的热化学方程式:

+118

(3)(2023·青海海东一中一模)已知:反应ⅰ.6NO(g)+4NH3(g) 5N2(g)+6H2O(g) ΔH1=-1 808 kJ·mol-1;反应ⅱ.N2(g)+3H2(g) 2NH3(g) ΔH2=-91.4 kJ·mol-1。

部分化学键键能如下表所示:

化学键 N—H N≡N H—O

键能/(kJ·mol-1) 390 946 463

NO中氮氧键键能为 。

633 kJ·mol-1

【思维建模】

解答有关盖斯定律及应用类题目的思维模型

训练分层落实

练真题·明考向

1.(2022·浙江1月选考卷)相关有机物分别与氢气发生加成反应生成1 mol环己烷( )的能量变化如图所示:

下列推理不正确的是( )

A.2ΔH1≈ΔH2,说明碳碳双键加氢放出的热量与分子内碳碳双键数目成正比

B.ΔH2<ΔH3,说明单双键交替的两个碳碳双键间存在相互作用,有利于物质稳定

C.3ΔH1<ΔH4,说明苯分子中不存在三个完全独立的碳碳双键

D.ΔH3-ΔH1<0,ΔH4-ΔH3>0,说明苯分子具有特殊稳定性

A

解析 虽然2ΔH1≈ΔH2,但是2ΔH1≠ΔH3,说明碳碳双键加氢放出的热量与分子内碳碳双键数目并不一定成正比,A错误;ΔH2<ΔH3,即单双键交替的物质能量低,更稳定,说明单双键交替的两个碳碳双键间存在相互作用,有利于物质稳定,B正确;3ΔH1<ΔH4,说明苯分子中不存在三个完全独立的碳碳双键,C正确;ΔH3-ΔH1<0,ΔH4-ΔH3>0,说明苯分子具有特殊稳定性,D正确。

2.(2023·山东卷,20节选)一定条件下,水气变换反应CO+H2O CO2+H2的中间产物是HCOOH。为探究该反应过程,研究HCOOH水溶液在密封石英管中的分解反应。

Ⅰ.HCOOH CO+H2O(快)

Ⅱ.HCOOH CO2+H2(慢)

一定条件下,反应Ⅰ、Ⅱ的焓变分别为ΔH1、ΔH2,则该条件下水气变换反应的焓变ΔH= (用含ΔH1、ΔH2的代数式表示)。

ΔH2-ΔH1

解析 根据盖斯定律,将反应Ⅱ减去反应Ⅰ,可得水气变换反应:CO+H2O CO2+H2,故该反应的ΔH=ΔH2-ΔH1。

89.3

解析 依据盖斯定律,将①+②,可得所求反应的焓变。

4.(2023·上海闵行区一模)由N2O和NO反应生成N2和NO2的能量变化如图所示。下列说法正确的是( )

A.反应消耗1 mol N2O吸热139 kJ

B.反应物的总键能小于生成物的总键能

C.加入催化剂可以减少反应热,加快反应速率

D.相同条件下,反应物、生成物和过渡态中的物质,过渡态中的物质最稳定

B

练易错·避陷阱

解析 该反应中,反应物总能量高于生成物总能量,为放热反应,则反应消耗1 mol N2O时放热139 kJ,A错误;该反应是放热反应,则反应物的总键能小于生成物的总键能,B正确;加入催化剂可以改变反应的活化能,加快反应速率,但是不能改变反应热,C错误;相同条件下,反应物、生成物和过渡态中的物质,过渡态的能量最高,过渡态最不稳定,D错误。

5.(2023·广东汕头一模)下图是用钌(Ru)基催化剂催化CO2(g)和H2(g)的反应示意图,当反应生成46 g液态HCOOH时放出31.2 kJ的热量。下列说法错误的是( )

A.反应历程中存在极性键、非极性键的断裂与形成

B.图示中物质Ⅰ为该反应的催化剂,物质Ⅱ、Ⅲ为中间产物

C.使用催化剂可以降低反应的活化能,但无法改变反应的焓变

D.由题意知:HCOOH(l) ══ CO2(g)+H2(g) ΔH=+31.2 kJ·mol-1

A

解析 由反应示意图可知,反应过程中不存在非极性键的形成,A错误;物质Ⅰ为反应起点存在的物质,最终又生成该物质,则物质Ⅰ为催化剂,物质Ⅱ、Ⅲ为中间过程出现的物质,则物质Ⅱ、Ⅲ为中间产物,B正确;催化剂通过降低反应的活化能来加快反应速率,但不能改变反应的焓变,C正确;生成46 g(即1 mol)液态HCOOH时放出31.2 kJ的热量,该反应的热化学方程式为CO2(g)+H2(g) ══ HCOOH(l) ΔH=-31.2 kJ·mol-1,其逆反应为HCOOH(l) ══ CO2(g)+H2(g) ΔH=+31.2 kJ·mol-1,D正确。

6.(2023·天津十二区重点校联考)金属Ni可活化C2H6放出CH4,其反应历程如图所示:

下列关于该活化历程的说法错误的是( )

A.中间体1→中间体2的过程是放热过程

B.加入催化剂可降低该反应的反应热,加快反应速率

C.Ni和C2H6的总键能小于NiCH2和CH4的总键能

D.中间体2→中间体3的过程是决定整个历程反应速率的关键步骤

B

解析 中间体1的相对能量为-56.21 kJ·mol-1,中间体2的相对能量为-154.82 kJ·mol-1,中间体1→中间体2的过程是放热过程,A正确;催化剂不能改变反应物和生成物的能量,加入催化剂,该反应的反应热不变,B错误;Ni(s)和C2H6(g)的相对总能量为0,NiCH2(s)和CH4(g)的相对总能量为-6.57 kJ·mol-1,该反应是放热反应,Ni(s)和C2H6(g)的总键能小于NiCH2(s)和CH4(g)的总键能,C正确;慢反应决定总反应的速率,中间体2→中间体3的过程反应的活化能最大,反应速率最慢,则中间体2→中间体3的过程是决定整个历程反应速率的关键步骤,D正确。

练预测·押考向

7.肼(N2H4)在不同条件下的分解产物不同,200 ℃时在Cu表面分解的机理如图1所示。已知200 ℃时:

反应Ⅰ:3N2H4(g) ══ N2(g)+4NH3(g) ΔH1=-a kJ·mol-1(a>0);

反应Ⅱ:N2H4(g)+H2(g) ══ 2NH3(g) ΔH2=b kJ·mol-1;

总反应为N2H4(g) ══ N2(g)+2H2(g) ΔH3。

下列说法不正确的是( )

A.图示反应①是放热反应

B.b<0

C.3 mol N2H4(g)的总能量高于1 mol N2(g)和4 mol NH3(g)的总能量

D.ΔH3=(a+2b) kJ·mol-1

D

解析 图示反应①N2H4(g)分解为N2(g)和NH3(g)的ΔH<0,则①是放热反应,A正确;由图2可知,1 mol N2H4(g)和1 mol H2(g)具有总能量高于2 mol NH3(g)具有总能量,该反应是放热反应,则b<0,B正确;反应Ⅰ是放热反应,则3 mol N2H4(g)具有的总能量高于1 mol N2(g)和4 mol NH3(g)具有的总能量,C正确;由Ⅰ-Ⅱ×2可得:N2H4(g) ══ N2(g)+2H2(g),根据盖斯定律,该反应的ΔH3=-(a+2b) kJ· mol-1,D错误。

8.乙烯在硫酸催化下水合生成乙醇的反应机理与能量的关系如下图所示。下列说法正确的是( )

A.由图像可知总反应为放热反应

B.第①步反应中只有O—H发生断裂

C.总反应速率由第②步反应决定

D.1 mol 乙烯的能量高于1 mol 乙醇的能量

答案 A

解析 从图中可知,反应物的总能量高于生成物的总能量,则总反应为放热反应,A正确;第①步反应断裂了碳碳双键中的一个键及碳氢键,B错误;反应历程中活化能越大,反应越慢,活化能最大的反应决定总反应速率,题给反应中第①步反应的活化能最大,决定总反应速率,C错误;根据总反应可知,因反应物和生成物均为两种,则无法比较1 mol C2H4和1 mol CH3CH2OH的能量高低,D错误。

9.碳及其化合物间的转化广泛存在于自然界及人类的生产和生活中。已知25 ℃、101 kPa时:

①1 mol葡萄糖[C6H12O6(s)]完全燃烧生成CO2(g)和H2O(l),放出2 804 kJ热量。

②CO(g)+ O2(g) ══ CO2(g) ΔH=-283 kJ·mol-1。

(1)25 ℃时,CO2(g)与H2O(l)经光合作用生成葡萄糖[C6H12O6(s)]和O2(g)的热化学方程式为 。

(2)25 ℃、101 kPa时,气态分子断开1 mol化学键的焓变称为键焓。已知O=O、C≡O的键焓分别为495 kJ·mol-1、799 kJ·mol-1,CO2(g)分子中碳氧键的键焓为 kJ·mol-1。

6CO2(g)+6H2O(l) === C6H12O6(s)+6O2(g) ΔH=+2 804 kJ·mol-1

664.75

(3)天然气的主要成分为CH4,一般还含有C2H6等烃类,是重要的燃料和化工原料。乙烷在一定条件可发生如下反应:C2H6(g) ══ C2H4(g)+H2(g) ΔH,相关物质的燃烧热数据如下表所示:

物质 C2H6(g) C2H4(g) H2(g)

燃烧热ΔH/(kJ·mol-1) -1 560 -1 411 -286

则ΔH= kJ·mol-1。

+137

解析 (1)由已知信息①可写出热化学方程式:C6H12O6(s)+6O2(g) ══ 6CO2(g)+6H2O(l) ΔH=-2 804 kJ·mol-1,CO2(g)与H2O(l)经光合作用生成葡萄糖[C6H12O6(s)]和O2(g)是葡萄糖燃烧反应的逆反应,生成1 mol葡萄糖会吸收2 804 kJ的热量,故反应的热化学方程式为6CO2(g)+6H2O(l) ══ C6H12O6(s)+6O2(g) ΔH=+2 804 kJ·mol-1。

考点2原电池原理和化学电源

聚焦核心要点

要点1原电池的工作原理与应用

课标指引:1.认识化学能与电能相互转化的实际意义及其重要应用。

2.能分析、解释原电池的工作原理,能设计简单的原电池。

1.原电池的工作原理思维模型

2.原电池中电极反应和电池反应的书写方法

3.设计制作原电池的方法

要点2新型化学电源及分析

课标指引:1.能列举常见的化学电源,并能利用相关信息分析化学电源的工作原理。 2.能综合考虑化学变化中的物质变化和能量变化来分析、解决实际问题,如新型电池的开发等。

1.教材中化学电源装置的迁移应用

(1)二次电池装置

(2)燃料电池装置

2.分析二次电池类题目的思维模型

3.分析燃料电池类题目的思维模型

易错辨析

1.有电化学装置甲、乙分别如下图所示。

(1)甲中Zn电极失去电子发生氧化反应,电子经过H2SO4溶液后,流向Ag电极。

( )

×

Zn比Ag活泼,Zn为负极,Zn失电子变为Zn2+,电子经导线转移到Ag电极,电子不经过电解质溶液,故(1)错误。

(2)乙中H+向Fe电极方向移动。( )

2.实验室用铁片和稀硫酸反应制H2,加少量Cu粉能使该反应速率加快。( )

×

Fe为较活泼电极,为负极,C为正极,电解质溶液中阳离子移向正极,则H+向C电极方向移动,故(2)错误。

√

铜和铁构成原电池,能加快铁和稀硫酸的反应速率。

精研核心命题

命题点1新型化学电源及其分析

典例1 (2023·全国乙卷)室温钠-硫电池被认为是一种成本低、比能量高的能源存储系统。一种室温钠-硫电池的结构如图所示。将钠箔置于聚苯并咪唑膜上作为一个电极,表面喷涂有硫黄粉末的炭化纤维素纸作为另一电极。工作时,在硫电极发生反应:

下列叙述错误的是( )

A.充电时Na+从钠电极向硫电极迁移

B.放电时外电路电子流动的方向是a→b

C.放电时正极反应为

D.炭化纤维素纸的作用是增强硫电极导电性能

A

变式演练(2022·湖南卷)海水电池在海洋能源领域备受关注,一种锂-海水电池构造示意图如下。下列说法错误的是( )

A.海水起电解质溶液作用

B.N极仅发生的电极反应:

2H2O+2e- ══ 2OH-+H2↑

C.玻璃陶瓷具有传递离子和防水的功能

D.该锂-海水电池属于一次电池

B

解析 海水中含有丰富的电解质,如氯化钠、氯化镁等,可作为电解质溶液,A正确。该电池的总反应可能为4Li+2H2O+O2 ══ 4LiOH,M极上Li失去电子发生氧化反应,则M电极为负极,电极反应为Li-e- ══ Li+,N极为正极,电极反应为O2+2H2O+4e- ══ 4OH-,B错误。Li为活泼金属,易与水反应,玻璃陶瓷的作用是防止水和Li反应,并能传递离子,C正确。该电池不可充电,属于一次电池,D正确。

命题点2二次电池及其分析

典例2 (2019·全国Ⅲ卷)为提升电池循环效率和稳定性,科学家近期利用三维多孔海绵状Zn(3D-Zn)可以高效沉积ZnO的特点,设计了采用强碱性电解质的3D-Zn-NiOOH二次电池,结构如下图所示。电池反应为

Zn(s)+2NiOOH(s)+H2O(l) ZnO(s)+2Ni(OH)2(s)。

下列说法错误的是( )

A.三维多孔海绵状Zn具有较高的表面积,所沉积的ZnO分散度高

B.充电时阳极反应为Ni(OH)2(s)+OH-(aq)-e- ══ NiOOH(s)+H2O(l)

C.放电时负极反应为Zn(s)+2OH-(aq)-2e- ══ ZnO(s)+H2O(l)

D.放电过程中OH-通过隔膜从负极区移向正极区

D

解析 三维多孔海绵状Zn表面积较大,可高效沉积ZnO,所沉积的ZnO分散度也高,A项正确;根据总反应方程式Zn(s)+2NiOOH(s)+H2O(l) ZnO(s)+2Ni(OH)2(s)可知,充电时Ni(OH)2(s)在阳极上发生氧化反应: Ni(OH)2(s)-e-+OH-(aq) ══ NiOOH(s)+H2O(l),B项正确;放电时Zn在负极上发生氧化反应:Zn(s)-2e-+2OH-(aq) ══ ZnO(s)+H2O(l),C项正确;在放电过程中,阴离子应向负极移动,D项错误。

思路分析 解答本题的思路如下:

(1)分析充电时电极a的反应类型,判断电极a、b的名称。

(2)根据充电和放电时同一电极上物质变化相反,确定放电时电极a、b上发生的反应及NaCl溶液的变化。

(3)根据充电时电极a、b的反应,结合得失电子守恒,确定电极a质量的变化情况。

变式演练(2023·全国新课标卷)一种以V2O5和Zn为电极、Zn(CF3SO3)2水溶液为电解质溶液的电池,其示意图如下所示。放电时,Zn2+可插入V2O5层间形成ZnxV2O5·nH2O。下列说法错误的是( )

A.放电时V2O5为正极

B.放电时Zn2+由负极向正极迁移

C.充电总反应:xZn+V2O5+nH2O ══ ZnxV2O5·nH2O

D.充电阳极反应:ZnxV2O5·nH2O-2xe- ══ xZn2++V2O5+nH2O

C

解析 Zn为活泼金属,放电时发生氧化反应为电源的负极,则V2O5电极为正极,A正确;放电时,阳离子(Zn2+)由负极向正极迁移,B正确;xZn+V2O5+nH2O ══ ZnxV2O5·nH2O反应中Zn发生氧化反应,为放电总反应方程式,C错误;充电时阳极(原电池正极)重新生成V2O5,D正确。

【思维建模】解答二次电池的构成及原理类题目的思维模型

命题点3燃料电池及分析

典例3 (2021·山东卷)以KOH溶液为离子导体,分别组成CH3OH-O2、N2H4-O2、(CH3)2NNH2-O2清洁燃料电池,下列说法正确的是( )

A.放电过程中,K+均向负极移动

B.放电过程中,KOH物质的量均减小

C.消耗等质量燃料,(CH3)2NNH2-O2燃料电池的理论放电量最大

D.消耗1 mol O2时,理论上N2H4-O2燃料电池气体产物的体积在标准状况下为11.2 L

C

解析 放电过程为原电池,阳离子向正极移动,K+均向正极移动,A错误;N2H4-O2燃料电池的产物为氮气和水,未消耗KOH,n(KOH)保持不变,其他两种燃料电池均消耗KOH,n(KOH)减小,B错误;理论放电量与燃料的物质的量和转移电子数有关,设消耗燃料的质量均为m g,则甲醇、N2H4和(CH3)2NNH2放电量分别为 ,通过比较可知(CH3)2NNH2的理论放电量最大,C正确;正极反应为O2+2H2O+4e- ══ 4OH-,消耗1 mol O2时电路中通过4 mol电子,根据 N2H4~N2~4e-可知,负极消耗1 mol N2H4,在标准状况下体积为22.4 L,D错误。

变式演练(2023·四川自贡二诊)科学家基于Cl2易溶于CCl4的性质,发展了一种新型储能氯流电池(如图),其中电极a为NaTi2(PO4)3/Na3Ti2(PO4)3。通过风力发电进行充电时,电极a的反应为NaTi2(PO4)3+2Na++2e- ══ Na3Ti2(PO4)3。下列说法错误的是( )

A.放电时,电子的流向:电极a→输电网→电极b

B.充电时,电极b为阳极,发生氧化反应

C.放电时总反应:NaTi2(PO4)3+2NaCl Na3Ti2(PO4)3+Cl2↑

D.充电时,每转移0.2 mol电子,NaCl溶液质量减少11.7 g

C

解析 充电时,电极a的反应为NaTi2(PO4)3+2Na++2e- ══ Na3Ti2(PO4)3,a极发生还原反应,则a为阴极,b为阳极;放电时a为负极、b为正极。放电时电子由负极经输电网流向正极,A正确;充电时,电极b为阳极,失去电子发生氧化反应,B正确;放电时总反应为Na3Ti2(PO4)3失去电子发生氧化反应生成钠离子、氯气得到电子发生还原反应生成氯离子,总反应为Na3Ti2(PO4)3+Cl2

NaTi2(PO4)3+2NaCl,C错误;充电时,根据电子守恒可知,2Na+~2e-~ 2NaCl,每转移0.2 mol电子,NaCl溶液质量减少0.2 mol×58.5 g·mol-1=11.7 g, D正确。

训练分层落实

练真题·明考向

1.(2022·全国乙卷)Li-O2电池比能量高,在汽车、航天等领域具有良好的应用前景。近年来,科学家研究了一种光照充电Li-O2电池(如图所示)。光照时,光催化电极产生电子(e-)和空穴(h+),驱动阴极反应(Li++e-Li)和阳极反应(Li2O2+2h+ ══ 2Li++O2)对电池进行充电。下列叙述错误的是( )

A.充电时,电池的总反应Li2O2 ══ 2Li+O2

B.充电效率与光照产生的电子和空穴量有关

C.放电时,Li+从正极穿过离子交换膜向负极迁移

D.放电时,正极发生反应O2+2Li++2e- ══ Li2O2

C

解析 根据电子守恒,将阴极反应和阳极反应加和可得充电时总反应方程式:Li2O2 ══ 2Li+O2,A项叙述正确;根据题给信息,充电过程是通过光照来实现的,B项叙述正确;放电时,带正电的Li+应向电池的正极移动,C项叙述错误;根据图示,放电时正极上O2转化为Li2O2,电极反应为2Li++2e- ══ +O2Li2O2,D项叙述正确。

2.(2020·全国Ⅰ卷)科学家近年发明了一种新型Zn-CO2水介质电池。电池示意图如下,电极为金属锌和选择性催化材料。放电时,温室气体CO2被转化为储氢物质甲酸等,为解决环境和能源问题提供了一种新途径。

下列说法错误的是( )

A.放电时,负极反应为Zn-2e-+4OH- ══[Zn(OH)4]2-

B.放电时,1 mol CO2转化为HCOOH,转移电子的物质的量为2 mol

C.充电时,电池总反应为 ══ 2Zn+O2↑+4OH-+2H2O

D.充电时,正极溶液中OH-浓度升高

D

解析 由题给装置图可知,放电时负极锌失去电子后结合OH-生成[Zn(OH)4]2-,负极反应为Zn-2e-+4OH- ══[Zn(OH)4]2-,A项正确;放电时,正极上CO2得电子生成HCOOH,CO2中C的化合价为+4价,HCOOH中C的化合价为+2价,1 mol CO2转化为1 mol HCOOH,转移2 mol电子,B项正确;充电时阴极上 参与反应得到锌,阳极上H2O参与反应得到氧气,电池总反应为2[Zn(OH)4]2- ══ 2Zn+O2↑ +4OH-+2H2O,C项正确;充电时,阳极上发生失电子的氧化反应:2H2O-4e- ══ O2↑+4H+,OH-浓度降低,D项错误。

练易错·避陷阱

3.(2023·北京朝阳区一模)将铜棒插入浓、稀Cu(NO3)2溶液中(装置如图),观察到电流计指针发生偏转,一段时间后,浸入浓Cu(NO3)2溶液的铜棒变粗。下列说法不正确的是( )

A.铜棒变粗的反应:Cu2++2e- ══ Cu

B.导线中电子移动的方向:b→a

C.随着反应的进行,浓、稀Cu(NO3)2溶液的浓度逐渐接近

D.Cu2+的氧化性随c(Cu2+)增大而增强,Cu的还原性随c(Cu2+)增大而减弱

B

解析 浸入浓Cu(NO3)2溶液的铜棒变粗,说明该电极有铜析出,则b侧电极为正极,电极反应为Cu2++2e- ══ Cu,A正确;导线中电子由负极移向正极,即a→b,B错误;随着反应的进行,右侧不断消耗Cu2+,左侧不断生成Cu2+,浓、稀Cu(NO3)2溶液的浓度逐渐接近,C正确;对比分析可知,Cu2+的氧化性随c(Cu2+)增大而增强,Cu的还原性随c(Cu2+)增大而减弱,D正确。

4.(2023·四川泸州二诊)一种高压可充电Zn-PbO2电池工作原理如图所示,通过复合膜ab与复合膜ba反向放置,分隔两室电解液,复合膜间是少量H2O,复合膜ab与ba交界处离子不能通过,复合膜中a膜是阳离子交换膜,b膜是阴离子交换膜。下列说法错误的是( )

A.放电时,K+穿过a膜移向复合膜ab间

B.放电时,复合膜ba间发生了H2O解离出H+和OH-的变化

C.充电时的总反应式为PbSO4+[Zn(OH)4]2- ══ Zn+PbO2+2H2O+

D.充电时的阳极电极反应式为PbSO4+4OH--2e- ══ PbO2+ +2H2O

D

解析 根据图中信息锌失去电子,锌为负极,二氧化铅是正极。放电时,原电池“同性相吸”,则K+穿过阳离子交换膜即a膜移向复合膜ab间,A正确;放电时,负极不断消耗OH-,复合膜ba间发生了H2O解离出H+和OH-的变化,解离出的OH-穿过阴离子交换膜即b膜向负极移动,解离出的H+穿过阳离子交换膜即a膜向正极移动,B正确;放电时负极是锌失去电子变为[Zn(OH)4]2-,正极是二氧化铅得到电子变为硫酸铅,则充电时的总反应式为

5.(2023·安徽淮北一模)一种新型电池装置如图所示,下列叙述错误的是( )

A.镍钴电极反应:N2H4+4OH--4e- ══ N2↑+4H2O

B.Ⅱ区的Na+通过a隔膜向Ⅰ区迁移,Cl-通过b隔膜向Ⅲ区迁移

C.该装置工作时总反应:N2H4+4OH-+4H+ ══ N2↑+4H2O

D.该装置工作时还利用了中和能

C

解析 镍钴电极上N2H4被氧化生成N2,则该电极是负极,电极反应为N2H4+4OH--4e- ══ N2↑+4H2O,A正确;原电池中阳离子向正极迁移,阴离子向负极迁移,Ⅱ区的Na+通过a隔膜向Ⅰ区迁移,Cl-通过b隔膜向Ⅲ区迁移,B正确;正、负极反应相加得到总反应,则该装置工作时的总反应为N2H4 ══ N2↑+2H2↑,C错误;根据正、负极反应可知,该装置工作时还利用了中和能,D正确。

练预测·押考向

6.一款低成本高能效的新型无隔膜铈铅单液流电池装置如图所示,该电池用石墨毡作电极,可溶性铈盐和铅盐的混合酸性溶液作电解质溶液。已知电池反应为Pb+2Ce4+ Pb2++2Ce3+。下列相关说法正确的是( )

A.放电时,Pb2+在b电极发生还原反应

B.该电池可用稀硫酸酸化电解质溶液

C.充电过程中,a电极发生的反应为Ce3+-e- ══ Ce4+

D.放电过程中,电解质溶液中

向a电极移动

D

解析 放电时a电极为负极,电极反应为Pb-2e- ══ Pb2+,在a电极发生氧化反应,A错误; 能与Pb2+反应生成PbSO4沉淀,故不能用稀硫酸酸化电解质溶液,B错误;充电过程中,a电极发生的反应为Pb2++2e- ══ Pb,C错误;放电过程中,电解质溶液中阴离子移向负极,故电解质溶液中的 向a电极移动,D正确。

7.(2023·内蒙古赤峰4月模拟)2022年中国团队在巴塞罗那获得“镁未来技术奖”。一种以MgCl2-聚乙烯醇为电解液的镁电池如图所示。下列说法不正确的是( )

A.放电时,正极的电极反应式为Mg2++2e-+V2O5 ══ MgV2O5

B.放电一段时间后,聚乙烯醇中的c(Mg2+)几乎保持不变

C.充电时,Mg2+嵌入V2O5晶格中

D.若将电解液换成MgCl2水溶液,工作时电池可能产生鼓包

C

解析 结合题图中装置可知,放电时Mg为负极,V2O5为正极。放电时负极电极反应式为Mg-2e- ══ Mg2+,正极电极反应式为Mg2++2e-+V2O5 ══ MgV2O5,A正确;由放电时电池总反应式V2O5+Mg ══ MgV2O5知,放电不影响电解质溶液的Mg2+浓度,故一段时间后,聚乙烯醇中的c(Mg2+)几乎保持不变,B正确;充电时阳极电极反应式为MgV2O5-2e- ══ V2O5+Mg2+,Mg2+从V2O5中脱离,C错误;若将电解液换成MgCl2水溶液,Mg能与水缓慢反应生成H2,工作时电池可能产生鼓包,D正确。

8.(2023·陕西宝鸡二模)海泥细菌通过消耗海底沉积层中的有机物获得营养,同时产生电子。科学家利用这一原理设计了海泥细菌电池,该技术可在海底加速石油污染物的降解速率,其中海泥代谢产物显酸性,电池工作原理如图所示。下列说法错误的是( )

A.负极的电极反应式为CH2O-4e-+H2O ══ CO2+4H+

B.工作时B电极附近溶液pH减小

C.海水和海泥含有电解质,导电性高,有利于输出电能

D.A电极消耗标准状况下O2 5.6 L,有1 mol质子通过海底沉积层和海水层交接面

A

解析 由题图可知,A极氧气得到电子发生还原反应生成水,为正极,O2+4e- +4H+ ══ 2H2O;B电极HS-失去电子发生氧化反应生成硫单质,为负极,

HS--2e- ══ S↓+H+。由分析可知,负极反应为HS--2e- ══ S↓+H+,A错误;工作时B电极附近生成氢离子,酸性增强,溶液pH减小,B正确;海水和海泥含有电解质,导电性高,有利于形成闭合电路输出电能,C正确;A电极反应为O2+4e-+4H+ ══ 2H2O,消耗标准状况下O2 5.6 L,为0.25 mol氧气,根据电子守恒可知,有1 mol质子通过海底沉积层和海水层交接面,D正确。

考点3电解池原理及金属的腐蚀与防护

聚焦核心要点

要点1电解池原理及应用

课标指引:1.了解电解池的工作原理,认识电解在实现物质转化和储存能量中的具体应用。 2.能分析、解释电解池的工作原理,能设计简单的电解池。

1.基于电解CuCl2溶液的电解池模型(两电极均为惰性电极)

2.判断电解池的电极产物的方法

(1)阳极产物的判断首先看电极,若为活性电极作阳极,则电极材料失电子,电极本身溶解;若为惰性电极作阳极,则需看溶液中阴离子的失电子能力,阴离子放电顺序为S2->I->Br->Cl->OH-(水)。

(2)阴极产物的判断直接根据阳离子的放电顺序进行判断:Ag+>Hg2+>Fe3+>Cu2+>H+(酸)>Pb2+>Fe2+>Zn2+>H+(水)。

微点拨

①铁作为阳极时,发生氧化反应生成Fe2+而溶解,不是生成Fe3+;②电解时,溶液中Fe3+发生还原反应,一般生成Fe2+。

要点2金属的腐蚀与防护

课标指引:1.了解金属发生电化学腐蚀的本质,知道金属腐蚀的危害,了解防止金属腐蚀的措施。 2.能利用电化学原理解释金属腐蚀的现象,选择并设计防腐措施。

1.熟悉两种电化学防护原理及方法

两种方法都要采用辅助阳极,将被保护金属作为阴极

方法 牺牲阳极法 外加电流法

原理 图示

原理 分析 利用原电池原理,被保护金属为正极,受到保护 利用电解池原理,将被保护金属与电源的负极相连,电解池的阴极受到保护

2.基于“介质”判断电化学腐蚀的类型

易错辨析

1.有电化学装置甲、乙分别如下图所示。

(1)甲中阴极反应为Ag++e- ══ Ag。( )

(2)乙中电解开始时阳极产生黄绿色气体。( )

√

甲为电解池,银离子在阴极得电子生成银单质,电极反应式为Ag++e- ══ Ag,故(1)正确。

×

乙为电解池,Pt为阳极,Fe为阴极,失电子能力:I->Cl-,所以电解开始时阳极上碘离子失电子生成碘单质,(2)错误。

2.在电解精炼粗铜的过程中,当阴极质量增重32 g时转移的电子数为NA。

( )

3.用铜作为电极电解AgNO3溶液:4Ag++2H2O 4Ag+O2↑+4H+。( )

×

×

用铜作为电极电解AgNO3溶液时,阳极上Cu失电子转化为Cu2+,阴极上是Ag+得到电子转化为Ag,故该电解反应方程式为Cu+2Ag+ 2Ag+Cu2+。

精研核心命题

命题点1电解池原理及其应用

典例1 (2021·全国甲卷)乙醛酸是一种重要的化工中间体,可采用如下图所示的电化学装置合成。图中的双极膜中间层中的H2O解离为H+和OH-,并在直流电场作用下分别向两极迁移。下列说法正确的是( )

A.KBr在上述电化学合成过程中只起电解质的作用

B.阳极上的反应式为

C.制得2 mol乙醛酸,理论上外电路中迁移了1 mol电子

D.双极膜中间层中的H+在外电场作用下向铅电极方向迁移

答案 D

解析 由题图可知,在铅电极乙二酸变成乙醛酸是去氧的过程,发生还原反应,则铅电极是电解装置的阴极,石墨电极发生氧化反应,反应为2Br--2e- ══ Br2,是电解装置的阳极。由上述分析可知,Br-起到还原剂的作用,A错误;阳极上的反应式为2Br--2e- ══ Br2,B错误;制得2 mol乙醛酸,实际上是左、右两侧各制得1 mol乙醛酸,共转移2 mol电子,故理论上外电路中迁移的电子为2 mol,C错误;电解装置中,阳离子移向阴极(即铅电极),D正确。

变式演练(2023·湖北卷)我国科学家设计如图所示的电解池,实现了海水直接制备氢气技术的绿色化。该装置工作时阳极无Cl2生成且KOH溶液的浓度不变,电解生成氢气的速率为x mol·h-1。下列说法错误的是( )

A.b电极反应式为2H2O+2e- ══ H2↑+2OH-

B.离子交换膜为阴离子交换膜

C.电解时海水中动能高的水分子可穿过PTFE膜

D.海水为电解池补水的速率为2x mol·h-1

D

解析 该装置工作时,b电极连接电源负极为阴极,电极上放出H2:2H2O+2e- ══ H2↑+2OH-,A正确;阳极无Cl2生成且KOH溶液浓度不变,则本质上是电解水,阳极生成O2,两极之间转移OH-,离子交换膜为阴离子交换膜,B正确;电解的本质是电解水,而KOH浓度不变,PTFE膜不透液态水,则通过PTFE膜的水应为动能高的水分子(透汽),C正确;电解生成H2的速率为x mol·h-1,根据总反应可知,海水为电解池补水的速率为x mol·h-1,D错误。

【思维建模】

解答电解原理及其应用类题目的思维模型

(1)判断电解池阴、阳极的方法

(2)判断电极产物和书写电极反应的方法

命题点2金属腐蚀的电化学防护

典例2 (2022·广东卷)为检验牺牲阳极的阴极保护法对钢铁防腐的效果,将镀层有破损的镀锌铁片放入酸化的3%NaCl溶液中。一段时间后,取溶液分别实验,能说明铁片没有被腐蚀的是( )

A.加入AgNO3溶液产生沉淀

B.加入淀粉碘化钾溶液无蓝色出现

C.加入KSCN溶液无红色出现

D.加入K3[Fe(CN)6]溶液无蓝色沉淀生成

D

解析 NaCl溶液中含有Cl-,加入AgNO3溶液后,不管铁片是否被腐蚀,均会出现白色沉淀,A错误;淀粉碘化钾溶液可检测氧化性物质,但不论铁片是否被腐蚀,均无氧化性物质生成,B错误;KSCN溶液可检测Fe3+是否存在,钢铁腐蚀生成Fe2+,无论铁片是否被腐蚀,加入KSCN溶液后,均无红色出现,C错误;K3[Fe(CN)6]是用于检测Fe2+的试剂,若铁片没有被腐蚀,溶液中不会生成Fe2+,则加入K3[Fe(CN)6]溶液就不会出现蓝色沉淀,D正确。

变式演练(2023·四川内江一模)近年来,我国多条高压直流电线路的瓷绝缘子出现铁帽腐蚀现象,在铁帽上加锌环能有效防止铁帽的腐蚀。下列说法正确的是( )

A.阴极的电极反应式为4OH--4e- ══ O2↑+2H2O

B.阳极的电极反应式为Zn-2e- ══ Zn2+

C.通电时,该装置为牺牲阳极的阴极保护法

D.断电时,锌环失去保护作用

B

解析 通电时,阴极发生还原反应,电极反应式为2H2O+2e- ══ H2↑+2OH-,A项错误;通电时,锌为阳极,则阳极的电极反应式为Zn-2e- ══ Zn2+,B项正确;通电时,该装置是电解池,为外接电流的阴极保护法,C项错误;断电时,构成原电池装置,铁为正极,锌为负极,仍能防止铁帽被腐蚀,锌环仍然具有保护作用,D项错误。

训练分层落实

练真题·明考向

1.(2023·全国甲卷)用可再生能源电还原CO2时,采用高浓度的K+抑制酸性电解液中的析氢反应来提高多碳产物(乙烯、乙醇等)的生成率,装置如下图所示。下列说法正确的是( )

A.析氢反应发生在IrOx-Ti电极上

B.Cl-从Cu电极迁移到IrOx-Ti电极

C.阴极发生的反应有:2CO2+12H++12e- ══ C2H4+4H2O

D.每转移1 mol电子,阳极生成11.2 L气体(标准状况)

答案 C

解析 根据电还原CO2可知IrOx-Ti电极为电解池阳极,Cu电极为电解池阴极。析氢反应发生在阴极(Cu电极)上,A项错误;质子交换膜只允许两极区转移H+,B项错误; ,结合H2SO4溶液和电荷守恒可知阴极反应有2CO2+12H++12e- ══ C2H4+4H2O,C项正确;阳极反应为

2H2O-4e- ══ O2↑+4H+

4 mol 22.4 L

1 mol V(O2)

解得V(O2)=5.6 L,D项错误。

2.(2020·全国Ⅱ卷)电致变色器件可智能调控太阳光透过率,从而实现节能。下图是某电致变色器件的示意图。当通电时,Ag+注入无色WO3薄膜中,生成AgxWO3,器件呈现蓝色,对于该变化过程,下列叙述错误的是( )

A.Ag为阳极

B.Ag+由银电极向变色层迁移

C.W元素的化合价升高

D.总反应为WO3+xAg ══ AgxWO3

C

解析 该装置是电解池,通电时银失去电子被氧化为Ag+,因此,银电极为阳极,A项正确;电解池工作时,Ag+向阴极移动,即Ag+由银电极向变色层迁移,B项正确;WO3在阴极发生还原反应,即W元素的化合价降低,C项错误;电池总反应为WO3+xAg ══ AgxWO3,D项正确。

3.(2021·全国乙卷)沿海电厂采用海水为冷却水,但在排水管中生物的附着和滋生会阻碍冷却水排放并降低冷却效率。为解决这一问题,通常在管道口设置一对惰性电极(如图所示),通入一定的电流。下列叙述错误的是( )

A.阳极发生将海水中的Cl-氧化生成Cl2的反应

B.管道中可以生成氧化灭杀附着生物的NaClO

C.阴极生成的H2应及时通风稀释安全地排入大气

D.阳极表面形成的Mg(OH)2等积垢需要定期清理

D

解析 海水中存在大量的Cl-,在阳极Cl-放电生成Cl2,A叙述正确;阴极H2O放电生成H2和OH-,OH-与Cl2反应生成ClO-,因此管道中存在一定量的NaClO,B叙述正确;因为H2为可燃性气体,所以阴极生成的H2应及时通风稀释,安全地排入大气,C叙述正确;阴极产生OH-,因此会在阴极表面形成Mg(OH)2等积垢,需定期清理以保持良好的导电性,D叙述错误。

4.(2023·浙江1月选考卷)在熔融盐体系中,通过电解TiO2和SiO2获得电池材料(TiSi),电解装置如图,下列说法正确的是( )

A.石墨电极为阴极,发生氧化反应

B.电极A的电极反应:

8H++TiO2+SiO2+8e- ══ TiSi+4H2O

C.该体系中,石墨优先于Cl-参与反应

D.电解时,阳离子向石墨电极移动

C

解析 由图可知,电极A上获得TiSi,则电极A是阴极,石墨电极是阳极,A错误。因为是熔融盐体系,不可能有H+存在,B错误。图中石墨电极上生成CO,未生成Cl2,说明石墨先于Cl-参与电极反应,C正确。电解池中,阳离子向阴极移动,电极A是阴极,则阳离子向电极A移动,D错误。

练易错·避陷阱

5.(2023·宁夏银川一模)一种将电解池和燃料电池相组合的新工艺,使氯碱工业节能超过30%,其原理如图所示(离子交换膜均为阳离子交换膜)。下列说法错误的是( )

A.X为Cl2,Y为H2

B.A为电解池,B为燃料电池

C.NaOH溶液浓度:b>a>c

D.燃料电池的正极反应式为H2+2OH--2e- ══ 2H2O

D

解析 由图可知,A为电解池,左侧电极为阳极,Cl-在阳极失去电子发生氧化反应生成Cl2(X),右侧电极为阴极,水在阴极得到电子发生还原反应生成H2(Y)和OH-,Na+通过阳离子交换膜由左向右移动;B为燃料电池,其中左侧电极为负极,氢气在OH-作用下失去电子发生氧化反应生成水,右侧电极为正极,氧气和水在正极得到电子发生还原反应生成OH-,Na+通过阳离子交换膜由左向右移动。由分析可知,X为Cl2、Y为H2,A正确;A为电解池,B为燃料电池,B正确;燃料电池中,氢气在负极放电消耗OH-,氧气在正极放电生成OH-,则NaOH溶液浓度:b>a>c,C正确;燃料电池的负极发生失电子的氧化反应,电极反应式为H2+2OH--2e- ══ 2H2O,D错误。

6.(2023·四川成都一模)某种电催化法以CoP、Ni2P为催化电极合成腈类化合物(RCN)和偶氮化合物(R—N=N—R),装置示意图如图所示。下列说法错误的是( )

A.左侧电极的电势比右侧的高,且发生氧化反应

C.OH-从右侧经过阴离子交换膜向左侧移动

D.每当合成得到1 mol RCN时,同时合成1 mol R—N=N—R

D

解析 右侧电极上硝基苯发生还原反应,则右侧为阴极、左侧为阳极,故左侧电极的电势比右侧的高,且发生氧化反应,A正确;右侧电极反应为

电解质溶液中阴离子向阳极移动,则OH-从右侧经过阴离子交换膜向左侧移动,C正确;阳极反应为RCH2NH2+4OH--4e- ══ RCN+4H2O,根据得失电子守恒,当合成得到1 mol RCN时,同时合成0.5 mol R—N=N—R,D错误。

7.(2023·山西忻州一模)镍离子(Ni2+)和钴离子(Co2+)性质相似,工业上可通过电化学装置将废水中的Co2+和Ni2+分离,装置如图。已知Co2+和乙酰丙酮不反应,下列说法错误的是( )

A.膜a为阴离子交换膜,膜b为阳离子交换膜

B.通电过程中Ⅳ室内硫酸浓度逐渐增大

C.Ⅲ室中Ni2+参与的反应为Ni2++2CH3COCH2COCH3+2OH- ══ Ni(CH3COCHCOCH3)2+2H2O

D.通电过程中N极每产生11.2 L(标准状况下)气体,双极膜内减少18 g H2O

答案 B

解析 根据电解池中离子移动方向可知,左侧石墨M为阳极,右侧石墨N为阴极,Ⅱ室为原料室,膜b为阳离子交换膜,Co2+、Ni2+进入Ⅲ室,Co2+和乙酰丙酮不反应,Ni2+和乙酰丙酮反应。膜a为阴离子交换膜,膜b为阳离子交换膜,A正确;石墨N为阴极,电极反应为2H++2e- ══ H2↑,Ⅳ室内消耗的H+与转移来的H+相等,故硫酸浓度不变,B错误;由题中信息可知,Ⅲ室中Ni2+参与的反应为Ni2++2CH3COCH2COCH3+2OH- ══ Ni(CH3COCHCOCH3)2 +2H2O,C正确;通电过程中N极每产生11.2 L(标准状况下)气体,即0.5 mol H2,透过双极膜的H+为1 mol,则双极膜内减少18 g H2O,D正确。

练预测·押考向

下列说法不正确的是( )

A.在0~20 min时,a为电源的负极

答案 B

9.(2023·陕西汉中二模)LiFePO4电池是一种新型锂离子电池,其工作原理为LiFePO4+6C Li1-xFePO4+LixC6。充放电时,Li+在正极材料上嵌入或脱嵌,随之在石墨中发生了LixC6的生成与解离。利用LiFePO4电池可将雾霾中的NO、SO2转化为硫酸铵,其回收利用装置如图所示,下列说法不正确的是( )

A.放电时电池内部Li+向正极移动

B.电池工作时,正极反应式为Li1-xFePO4+xLi++xe- ══ LiFePO4

C.转化为硫酸铵时,M与b相接,N与a相接

D.该装置实际工作过程中需要在C处补充适量H2SO4

答案 D

解析 由图可知,左侧装置为LiFePO4电池,M电极为原电池的负极,LixC6在负极失去电子发生氧化反应生成锂离子和碳,电极反应式为LixC6-xe- ══ xLi++6C,N电极为正极,锂离子作用下Li1-xFePO4在正极得到电子发生还原反应生成LiFePO4,电极反应式为Li1-xFePO4+xLi++xe- ══ LiFePO4;

10.我国科学家设计了一种CO2捕获和利用一体化装置,利用含 的废水和CO2制备甲酸铵(HCOONH4),其反应过程示意图如下。有关说法错误的是( )

C.装置Ⅱ中OH-穿过阴离子交换膜由左向右迁移

D.空气的作用是将含NH3的气体吹出反应器

答案 B

突破高考题型(六)反应机理与隔膜的应用

突破点1 反应机理的分析及应用

高考指引:近几年,化学反应机理的分析及应用是高考命题的热点之一,此类试题大多以“能量-历程转化”“物质转化循环”等为载体,考查吸热(或放热)反应、共价键及变化、活化能与反应速率等,侧重考查考生的“理解与辨析能力”“分析与推测能力”等关键能力。

核心归纳

1.活化能-反应历程图像及分析

(1)反应热取决于反应物的总能量与生成物的总能量的相对大小,仅由部分反应物和部分生成物的总能量,不能判断反应是吸热反应还是放热反应。

(2)从反应物至最高点的能量数值代表正反应的活化能(E1),从最高点到生成物的能量数值代表逆反应的活化能(E2)。

(3)催化剂只能改变正、逆反应的活化能,从而改变反应速率,但不能改变反应的ΔH。

(4)涉及反应热的相关计算时,要特别注意图中反应物和生成物的物质的量。

2.物质转化-循环图示及分析

(1)位于“环上”的物质一般是催化剂或中间体,如⑤、⑥、⑦、⑧。

(2)“入环”的物质为反应物,如①和④。

(3)“出环”的物质为生成物,如②和③。

(4)依据判断出的反应物和生成物,即可快速写出反应的方程式。

真题感悟

1.[2023·全国甲卷,28节选]MO+分别与CH4、CD4反应,体系的能量随反应进程的变化如下图所示(两者历程相似,图中以CH4示例)。

(ⅰ)步骤Ⅰ和Ⅱ中涉及氢原子成键变化的是 (填“Ⅰ”或“Ⅱ”)。

(ⅱ)直接参与化学键变化的元素被替换为更重的同位素时,反应速率会变慢,则MO+与CD4反应的能量变化应为图中曲线 (填“c”或“d”)。

(ⅲ)MO+与CH2D2反应,氘代甲醇的产量CH2DOD (填“>”“=”或“<”)CHD2OH。若MO+与CHD3反应,生成的氘代甲醇有 种。

Ⅰ

c

<

2

解析 (ⅰ)观察分析图中反应进程知,步骤Ⅰ中甲烷中C—H键发生变化,氧原子与氢原子间形成新的共价键。

(ⅱ)依据题目信息“元素被替换为更重的同位素时,反应速率会变慢”,当CH4被替换为CD4后,反应速率变慢,说明其反应的活化能变大,故选c。

(ⅲ)根据上述分析,当MO+与CH2D2反应时,H原子与O原子结合跟D原子与O原子结合相比较,反应速率更快,则产量更高。依据反应机理知,当MO+与CHD3反应时,实际参与替换的氢原子共两种类型(H和D),故生成的氘代甲醇有2种。

2.[2019·全国Ⅰ卷,28节选]我国学者结合实验与计算机模拟结果,研究了在金催化剂表面上水煤气变换[CO(g)+H2O(g) ══ CO2(g)+H2(g)]的反应历程,如图所示,其中吸附在金催化剂表面上的物种用*标注。

可知水煤气变换的ΔH

(填“大于”“等于”或“小于”)0。该历程中最大能垒(活化能)E正= eV,写出该步骤的化学方程式:

。

小于

2.02

COOH*+H*+H2O* ══ COOH*+2H*+OH*(或H2O* ══ H*+OH*)

解析 根据图像,可以得出水煤气变换过程中,能量降低,为放热过程,即ΔH小于0;根据图示中能量变化数据,该历程中最大能垒为1.86 eV-(-0.16 eV)=2.02 eV;由图中所示的物质转化,可以得出其反应为COOH*+H*+H2O* ══ COOH*+2H*+OH*或H2O* ══ H*+OH*。

【思维建模】 解答物质转化历程-能量图像及分析类题目的方法

考向预测

1.(2023·青海海东一中一模)CO2在Au纳米颗粒表面电催化还原制备CO的方法具有在常温下催化效率高的优点,其反应历程如图所示。下列说法错误的是( )

A.该反应历程为阴极反应历程

B.催化剂降低了反应的活化能

C.高温下一定能提高电催化制备CO的速率

D.电催化还原CO2的电极反应式为CO2+2H++2e- ══ CO+H2O

C

解析 CO2转化为CO为还原反应,阴极得电子发生还原反应,A正确;催化剂通过改变反应路径降低反应的活化能,B正确;温度过高可能会使催化剂失活,从而降低反应速率,C错误;根据电子守恒、元素守恒可知电催化还原CO2的电极反应式为CO2+2H++2e- ══ CO+H2O,D正确。

2.(2023·内蒙古赤峰4月模拟)2021年9月,中科院天津工业生物技术研究所成果“无细胞化学酶系统催化CO2合成淀粉”在国际学术期刊《Science》上发表。其中核心反应里有一步是在催化剂作用下CO2加氢制得甲醇,该反应历程如图所示(吸附在催化剂表面的物质用*标注,如*CO2表示CO2吸附在催化剂表面,图中*H已省略)。

上述过程中得到相对较多的副产物为 ,合成甲醇过程的决速步反应的化学方程式为 。

CO

*CO+*OH+*H→CO+*H2O(或者*OH+*H→H2O)

解析 由图可知,生成副产物CO需要的能量较低,故上述过程中得到相对较多的副产物为CO;活化能越大,反应速率越慢,慢反应决定整个反应的速率,据图可知活化能最大的步骤是*CO+*OH+*H→CO+*H2O(或者*OH+*H→H2O)。

突破点2 电化学装置中的隔膜及应用

高考指引:近几年,在高考试题的新型化学电源、电解池等电化学装置中重点考查了“隔膜”(阴、阳离子交换膜,双极膜等)的作用及分析,要求理解相关原理,并迁移应用于分析“双膜”电解槽、“多膜”电解槽等电化学装置,侧重考查考生的“理解与辨析能力”“分析与推测能力”等关键能力。

核心归纳

1.电渗析法的应用模型

将含AnBm的废水再生为HnB和A(OH)m的模型及原理如图,已知A为金属活动顺序中氢之前的金属,Bn-为含氧酸根离子。

2.“隔膜”(离子交换膜)的种类及作用

真题感悟

1.(2022·全国甲卷)一种水性电解液Zn-MnO2离子选择双隔膜电池如图所示(KOH溶液中,Zn2+以[Zn(OH)4]2-存在)。电池放电时,下列叙述错误的是

( )

A.Ⅱ区的K+通过隔膜向Ⅲ区迁移

B.Ⅰ区的 通过隔膜向Ⅱ区迁移

C.MnO2电极反应:

MnO2+4H++2e- ══ Mn2++2H2O

D.电池总反应:Zn+4OH-+MnO2+4H+

══[Zn(OH)4]2-+Mn2++2H2O

A

解析 由图可知,Zn电极为负极,MnO2电极为正极,溶液中阳离子向正极迁移,故Ⅱ区的K+不能通过隔膜向Ⅲ区迁移,A错误;MnO2电极反应为MnO2+4H++2e- ══ Mn2++2H2O,反应消耗H+,则Ⅰ区的 通过隔膜向Ⅱ区迁移,以保持溶液呈电中性,B、C正确;放电时,负极反应为Zn+4OH--2e- ══[Zn(OH)4]2-,结合正极反应可得电池总反应为Zn+4OH-+MnO2+4H+ ══[Zn(OH)4]2-+Mn2++2H2O,D正确。

2.(2019·全国Ⅰ卷)利用生物燃料电池原理研究室温下氨的合成,电池工作时MV2+/MV+在电极与酶之间传递电子,示意图如下所示。下列说法错误的是( )

A.相比现有工业合成氨,该方法条件温和,同时还可提供电能

B.阴极区,在氢化酶作用下发生反应H2+2MV2+ ══ 2H++2MV+

C.正极区,固氮酶为催化剂,N2发生还原反应生成NH3

D.电池工作时质子通过交换膜由负极区向正极区移动

B

解析 工业合成氨需要在高温、高压、催化剂作用下完成,而此法合成氨是利用生物燃料电池原理在室温下合成氨,反应条件温和,还可提供电能,A项正确;由示意图左侧电极反应为MV+-e- ══ MV2+,左侧电极上发生失电子的氧化反应,左侧为负极区,负极区中,在氢化酶作用下发生反应H2+2MV2+ ══ 2H++2MV+,B项错误;右侧电极反应为MV2++e- ══ MV+,右侧电极为正极,右侧为正极区,N2在固氮酶的作用下发生反应转化为NH3,得电子发生还原反应,C项正确;原电池中H+(质子)由负极区移向正极区,D项正确。

【思维建模】解答含“隔膜”电化学装置类题目的思维模板

考向预测

1.(2023·辽宁重点高中联合体联考)某团队开发出了用于制氢的膜基海水电解槽,其装置如图所示。已知隔水膜只允许水分子透过。下列说法正确的是( )

A.M极为阳极

B.理论上迁移1 mol OH-时,海水质量净减9 g

C.M极的电极反应为4H2O-4e- ══ 4OH-+O2↑

D.电路上每通过2 mol电子,理论上N极逸出22.4 L H2

B

解析 电解池中阴离子向阳极移动,OH-由M极移向N极,则M极为阴极,N极为阳极,A错误;M极电极反应为2H2O+2e- ══ 2OH-+H2↑,N极电极反应为2H2O-4e- ══ 4H++O2↑,理论上迁移1 mol OH-时,转移1 mol e-,则生成0.5 mol H2和0.25 mol O2,海水质量净减0.5 mol×2 g·mol-1+0.25 mol×

32 g·mol-1=9 g,B正确,C错误;题目未指明气体是否处于标准状况下,不能计算生成氢气的体积,D错误。

2.(2023·陕西安康二模)浓差电池是一种利用电解质溶液浓度差产生电势差而形成的电池。理论上当电解质溶液的浓度相等时停止放电。图1为浓差电池,图2为电渗析法制备磷酸二氢钠,用浓差电池为电源完成电渗析法制备磷酸二氢钠。下列说法错误的是( )

图1

图2

A.电极a应与Ag(Ⅱ)相连

B.电渗析装置中膜b为阳离子交换膜

C.电渗析过程中左、右室中H2SO4和NaOH的浓度均增大

D.电池从开始到停止放电,理论上可制备2.4 g NaH2PO4

答案 D

解析 浓差电池中由于右侧AgNO3溶液浓度大,则Ag(Ⅰ)为负极,Ag(Ⅱ)为正极;电渗析法制备磷酸二氢钠,左室中的氢离子通过膜a进入中间室,中间室中的钠离子通过膜b进入右室,则电极a为阳极,电极b为阴极;电极a应与Ag(Ⅱ)相连,A正确;由分析可知,膜b为阳离子交换膜,B正确;阳极中水失电子生成氧气和氢离子,氢离子通过膜a进入中间室,消耗水,H2SO4的浓度增大;阴极中水得电子生成氢气,中间室中的钠离子通过膜b进入右室,NaOH的浓度增大,C正确;电池从开始到停止放电,浓差电池两边AgNO3浓度相等,所以正极析出0.02 mol银,电路中转移0.02 mol电子,电渗析装置生成

0.01 mol NaH2PO4,质量为1.2 g,D错误。

同课章节目录