第18课 社会主义的发展与挫折 课件

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

莫斯科红场

苏联领导人赫鲁晓夫

了解新兴社会主义国家的建立与苏联模式的推广;

了解赫鲁晓夫、勃列日涅夫和戈尔巴乔夫改革;

认识东欧剧变与苏联解体的过程与原因

本课知识点

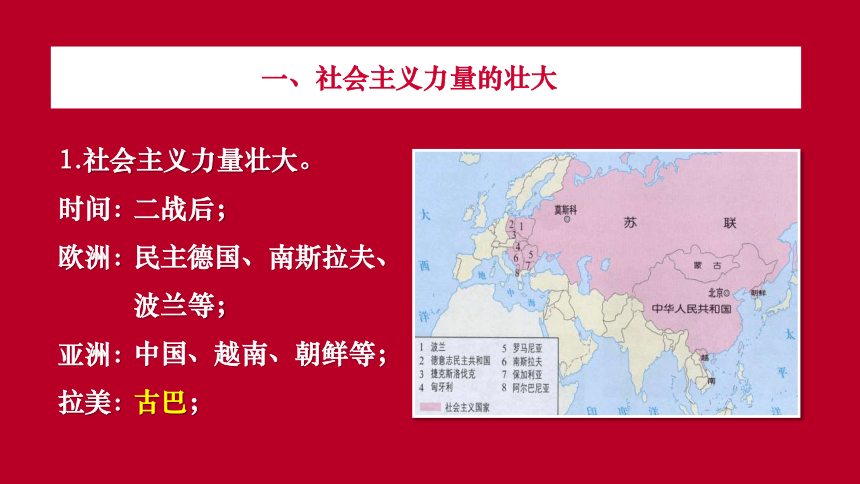

一、社会主义力量的壮大

1.社会主义力量壮大。

时间:

欧洲:

亚洲:

拉美:

二战后;

民主德国、南斯拉夫、波兰等;

中国、越南、朝鲜等;

古巴;

背景:

经济:

影响:

政治:

外交:

2.苏联加强社会主义阵营的力量

冷战局面的形成,苏联要求东欧国家与自己保持一致;

1949年,苏联与东欧国家建立经济互助委员会;

①帮助东欧国家克服了战后经济困难;②将各成员国的经济纳入苏联计划经济的轨道;

加强对东欧共产党的控制,按照苏联模式进行内部改造;

1949年与新中国建立外交关系;1950年,中苏缔结《中苏友好互助同盟条约》。

捷克斯洛伐克 土改后17万农民解放;1948年,4300个企业国有化,工业生产超战前10%,开始实施五年计划

保加 利亚 土改后13万农民解放;1948年,拥有84个国营农场,305个畜牧场,工业产值超战前71%,实施一年计划

波兰 土改后84万农民解放;1948年,工业产值比战前增加一倍

罗马 尼亚 土改后90万农民解放,1948年,建设350个国营农场;钢铁产量较战前增加一倍多

匈牙利 土改后65万人解放,成立200个合作社;1948年,国家掌握工业80%,启动三年计划

东欧国家在采纳苏联模式后,短期内确实取得一定成就,但也带来了深远而严重的消极后果,于是强烈要求摆脱这一模式的束缚。

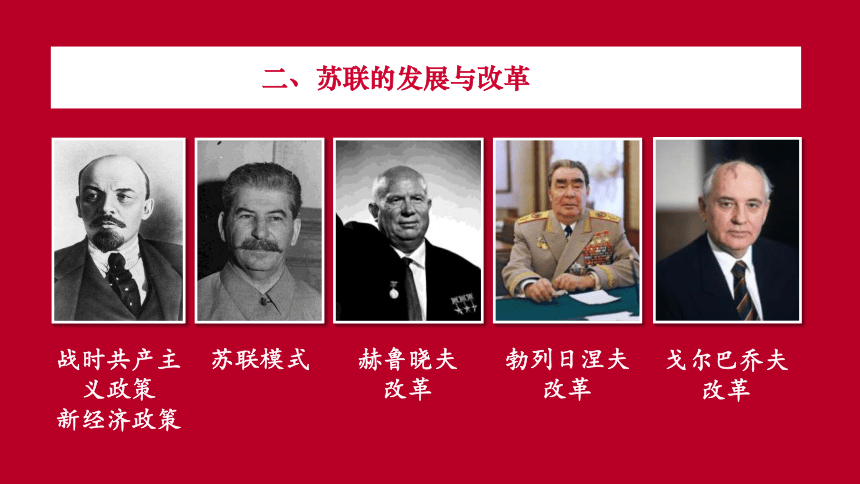

二、苏联的发展与改革

战时共产主义政策

新经济政策

苏联模式

赫鲁晓夫改革

戈尔巴乔夫

改革

勃列日涅夫

改革

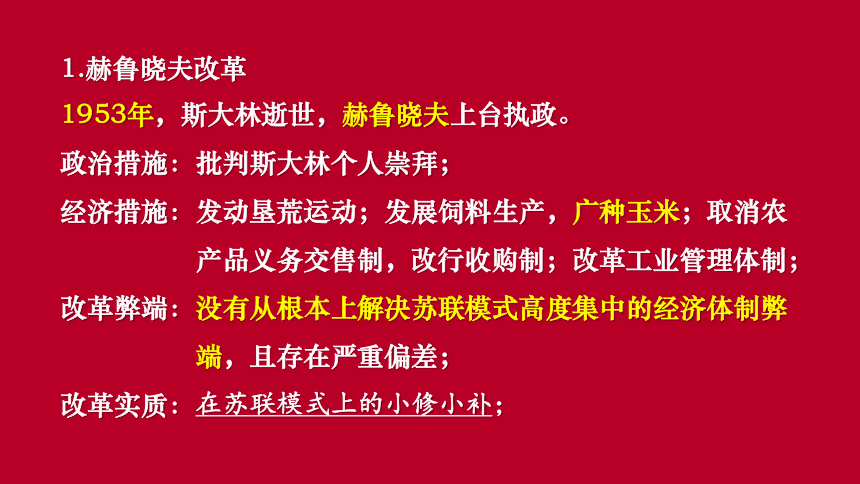

1.赫鲁晓夫改革

1953年,斯大林逝世,赫鲁晓夫上台执政。

政治措施:

经济措施:

改革弊端:

改革实质:

批判斯大林个人崇拜;

发动垦荒运动;发展饲料生产,广种玉米;取消农产品义务交售制,改行收购制;改革工业管理体制;

没有从根本上解决苏联模式高度集中的经济体制弊端,且存在严重偏差;

在苏联模式上的小修小补;

赫鲁晓夫在访美期间看到种植玉米收益甚大,为解决国内粮食问题与牲畜饲料问题,强行扩大玉米种植面积。要求在1961年实现2800万公顷(1953年350万公顷)。这一忽视苏联自然条件的做法,由于气候不适宜,最终彻底破产。

2.苏联的科技成就

1954年,苏联建成世界上首个商用发电的核电站

1957年,苏联发射世界上第一颗人造卫星

1961年,世界上第一位宇航员加加林乘坐“东方一号”。

3.勃列日涅夫改革

1964年,勃列日涅夫开始执政。

经济措施:

军事措施:

改革弊端:

推行“新政策”,要求加速科技发展,完善经济管理体制和加强经济刺激;

与美国展开军备竞赛;

①仍然没有从根本上突破苏联模式;②将科技重心放在军事方面,国民经济呈现畸形状态,轻工业和新兴产业落后。

1985年,戈尔巴乔夫担任苏联领导人;

措施:

影响:

三、东欧剧变与苏联解体

1.戈尔巴乔夫改革

取消苏共的领导地位,实行多党制,倡导“公开性”和“政治多元化”;

使人们思想混乱,无政府状态蔓延,局势失控;各加盟国的分离趋势加剧。

“戈尔巴乔夫改革的手术刀不是挥向党身上的肿瘤,而是挥向了党的脖子。”

公开性、民主化、政治多元化使得社会日益动荡。新成立的非正式组织有6万多个,共和国级的政党500多个,大量反对势力崛起,根本上否认了苏共在国家的领导地位,弱化了中央政府的控制能力。

2.东欧剧变

背景:

表现:

实质:

①东欧国家因为苏联模式在政治和经济上出现严重问题;②东欧各国改革使社会矛盾尖锐;③西方国家“和平演变”战略;④戈尔巴乔夫改革使东欧各国实行政治多元化,政局动荡;

①政治:实行议会民主制和多党制;

②经济:实行私有化基础上的市场经济;

东欧各国的资本主义制度取代了社会主义制度。

俄国靠扩张起家,民族众多,但各民族发展极不平衡。而俄国对少数民族实行同化的高压政策造成很多问题。斯大林之后,高压政策被怀柔政策所取代,民族问题日益显露,地方民族主义倾向日益明显。

1990年立陶宛率先宣布脱离苏联独立。俄罗斯联邦、白俄罗斯、乌克兰等均先后发表“主权宣言”,并颁布了与联盟宪法相悖的法律,公然对抗苏联总统的命令。

之后,拉脱维亚等5个国家要求退出苏联。1991年,苏联举行全民公决,大多数人主张保留,但新联盟条约却把苏联变成松散的邦联。

1991年8月18日,戈尔巴乔夫被软禁,副总统亚纳耶夫等人组成“国家紧急状态委员会”管理国家,这一行为遭到了俄罗斯联邦总统叶利钦等人的强烈抵制。22日,戈尔巴乔夫返回莫斯科。

3.八一九事件

1991年8月19日,8名苏共高级官员发动政变,试图维护联盟体制,但最终失败;

戈尔巴乔夫辞去苏共中央总书记职务。俄罗斯领导人叶利钦控制全局;

苏联分裂进一步加快。

过程:

结果:

影响:

4.《阿拉木图宣言》的签署

①1991年12月,白俄罗斯、俄罗斯和乌克兰3个国家签署《独立国家联合体协议》;

②11个苏联加盟共和国签署《阿拉木图宣言》,宣告成立独立国家联合体及苏联停止存在;

1991年12月25日,苏联总统戈尔巴乔夫将权力移交给俄罗斯总统叶利钦,26日,苏联解体。

至此,两极格局瓦解,冷战结束。

过程:

影响:

综合探究一:根据所学总结苏联解体的原因:

根本原因:

外部原因:

历史原因:

直接原因:

高度集中的苏联模式阻碍社会发展;

西方国家的“和平演变”;

苏联不断的改革造成社会动荡;

戈尔巴乔夫改革。

综合探究二:苏联的改革与解体给我国提供了哪些经验教训?

①坚持中国特色社会主义道路;②以经济建设为中心;③改革要符合国情;④坚持党的领导地位。

本课小结

社会主义的发展与挫折

社会主义力量的壮大→苏联加强社会主义阵营的力量

苏联的发展与改革

东欧剧变苏联解体

八一九事件→ 《阿拉木图宣言》→ 1991年苏联解体

原因

①苏联模式;②改革使社会矛盾尖锐;

③西方“和平演变” ;④戈尔巴乔夫改革

赫鲁晓夫

政治:批判斯大林个人崇拜;

经济:发动垦荒运动、广种玉米等

弊端:没有解决苏联模式

勃列日涅夫

经济:推行“新政策”

军事:与美国展开军备竞赛

弊端:没有从根本上突破苏联模式

戈尔巴乔夫

取消苏共的领导地位,实行多党制;

倡导“公开性”和“政治多元化”;

1.据统计,从20世纪60年代到70年代末,苏联工业总产值增长从8.5%下降到了5.9%,农业总产值从4.3%下降到了3.2%。这一局面的出现主要是由于( )

A.苏联整体国力不断衰退

B.军备竞赛拖累经济建设

C.国民经济比例严重失调

D.传统苏联模式难以持续

D

课后练习

2.苏联建立后,领导苏联人民进行经济建设,下列领导人执政先后顺序正确的是( )

①列宁 ②赫鲁晓夫 ③斯大林 ④戈尔巴乔夫

A.①②③④

B.①③②④

C.②①③④

D.④①③②

B

3.30年前,克里姆林宫上空印有镰刀和铁锤图案的苏联国旗降下,象征俄罗斯的白蓝红三色旗升上了旗红色的年轮最终在大国兴起的舞台上刻写了74圈。这一事件带来的国际影响是( )

A.冷战最终结束

B.德国分裂为联邦德国和民主德国

C.非洲17个国家独立

D.拉丁美洲掀起了独立运动的高潮

A

4.1953年3月5日,斯大林逝世。相继担任苏联领导人的赫鲁晓夫、勃列日涅夫、戈尔巴乔夫都进行了改革。他们的改革主要是针对( )

A.战时共产主义政策的偏差

B.社会保障制度的不足

C.市场经济体制的缺陷

D.斯大林体制的弊端

D

5.学者张文木指出:苏联的改革从大手术入手,直切政治“心脏”,将本来只是一个“病人”的苏联,硬放在“手术台”上被肢解成了“死人”。这里的“改革”指( )

A.列宁改革

B.赫鲁晓夫改革

C.勃列日涅夫改革

D.戈尔巴乔夫改革

D

6.如图,从中可得出的启示是( )

1954~1963年苏联玉米种植面积和玉米产量统计图

A.工业建设应保障农民利益 B.应该注重各行业协调发展

C.发展经济应遵守自然规律 D.计划和市场都是经济手段

C

7.新华网发表《国际关系的三重镜像》一文,将二战后国际关系的演变概括为“见山是山,界线分明;见山不是山,世界变平;见山还是山,利益优先"三重镜像。由“界线分明”到“世界变平”的标志是( )

A.新中国建立

B.苏联解体

C.华约成立

D.欧盟成立

B

8.下列俄国历史的历史事件,导致国家性质发生变化的是( )

①彼得一世改革 ②亚历山大二世改革 ③十月革命 ④戈尔巴乔夫改革

A.①②③

B.①③④

C.②③④

D.①②④

C

9.受戈尔巴乔夫改革和西方和平演变的影响,东欧社会发生了剧烈的变化,东欧剧变的实质是( )

A.资本主义取代社会主义

B.计划经济取代市场经济

C.社会主义取代资本主义

D.市场经济取代计划经济

A

莫斯科红场

苏联领导人赫鲁晓夫

了解新兴社会主义国家的建立与苏联模式的推广;

了解赫鲁晓夫、勃列日涅夫和戈尔巴乔夫改革;

认识东欧剧变与苏联解体的过程与原因

本课知识点

一、社会主义力量的壮大

1.社会主义力量壮大。

时间:

欧洲:

亚洲:

拉美:

二战后;

民主德国、南斯拉夫、波兰等;

中国、越南、朝鲜等;

古巴;

背景:

经济:

影响:

政治:

外交:

2.苏联加强社会主义阵营的力量

冷战局面的形成,苏联要求东欧国家与自己保持一致;

1949年,苏联与东欧国家建立经济互助委员会;

①帮助东欧国家克服了战后经济困难;②将各成员国的经济纳入苏联计划经济的轨道;

加强对东欧共产党的控制,按照苏联模式进行内部改造;

1949年与新中国建立外交关系;1950年,中苏缔结《中苏友好互助同盟条约》。

捷克斯洛伐克 土改后17万农民解放;1948年,4300个企业国有化,工业生产超战前10%,开始实施五年计划

保加 利亚 土改后13万农民解放;1948年,拥有84个国营农场,305个畜牧场,工业产值超战前71%,实施一年计划

波兰 土改后84万农民解放;1948年,工业产值比战前增加一倍

罗马 尼亚 土改后90万农民解放,1948年,建设350个国营农场;钢铁产量较战前增加一倍多

匈牙利 土改后65万人解放,成立200个合作社;1948年,国家掌握工业80%,启动三年计划

东欧国家在采纳苏联模式后,短期内确实取得一定成就,但也带来了深远而严重的消极后果,于是强烈要求摆脱这一模式的束缚。

二、苏联的发展与改革

战时共产主义政策

新经济政策

苏联模式

赫鲁晓夫改革

戈尔巴乔夫

改革

勃列日涅夫

改革

1.赫鲁晓夫改革

1953年,斯大林逝世,赫鲁晓夫上台执政。

政治措施:

经济措施:

改革弊端:

改革实质:

批判斯大林个人崇拜;

发动垦荒运动;发展饲料生产,广种玉米;取消农产品义务交售制,改行收购制;改革工业管理体制;

没有从根本上解决苏联模式高度集中的经济体制弊端,且存在严重偏差;

在苏联模式上的小修小补;

赫鲁晓夫在访美期间看到种植玉米收益甚大,为解决国内粮食问题与牲畜饲料问题,强行扩大玉米种植面积。要求在1961年实现2800万公顷(1953年350万公顷)。这一忽视苏联自然条件的做法,由于气候不适宜,最终彻底破产。

2.苏联的科技成就

1954年,苏联建成世界上首个商用发电的核电站

1957年,苏联发射世界上第一颗人造卫星

1961年,世界上第一位宇航员加加林乘坐“东方一号”。

3.勃列日涅夫改革

1964年,勃列日涅夫开始执政。

经济措施:

军事措施:

改革弊端:

推行“新政策”,要求加速科技发展,完善经济管理体制和加强经济刺激;

与美国展开军备竞赛;

①仍然没有从根本上突破苏联模式;②将科技重心放在军事方面,国民经济呈现畸形状态,轻工业和新兴产业落后。

1985年,戈尔巴乔夫担任苏联领导人;

措施:

影响:

三、东欧剧变与苏联解体

1.戈尔巴乔夫改革

取消苏共的领导地位,实行多党制,倡导“公开性”和“政治多元化”;

使人们思想混乱,无政府状态蔓延,局势失控;各加盟国的分离趋势加剧。

“戈尔巴乔夫改革的手术刀不是挥向党身上的肿瘤,而是挥向了党的脖子。”

公开性、民主化、政治多元化使得社会日益动荡。新成立的非正式组织有6万多个,共和国级的政党500多个,大量反对势力崛起,根本上否认了苏共在国家的领导地位,弱化了中央政府的控制能力。

2.东欧剧变

背景:

表现:

实质:

①东欧国家因为苏联模式在政治和经济上出现严重问题;②东欧各国改革使社会矛盾尖锐;③西方国家“和平演变”战略;④戈尔巴乔夫改革使东欧各国实行政治多元化,政局动荡;

①政治:实行议会民主制和多党制;

②经济:实行私有化基础上的市场经济;

东欧各国的资本主义制度取代了社会主义制度。

俄国靠扩张起家,民族众多,但各民族发展极不平衡。而俄国对少数民族实行同化的高压政策造成很多问题。斯大林之后,高压政策被怀柔政策所取代,民族问题日益显露,地方民族主义倾向日益明显。

1990年立陶宛率先宣布脱离苏联独立。俄罗斯联邦、白俄罗斯、乌克兰等均先后发表“主权宣言”,并颁布了与联盟宪法相悖的法律,公然对抗苏联总统的命令。

之后,拉脱维亚等5个国家要求退出苏联。1991年,苏联举行全民公决,大多数人主张保留,但新联盟条约却把苏联变成松散的邦联。

1991年8月18日,戈尔巴乔夫被软禁,副总统亚纳耶夫等人组成“国家紧急状态委员会”管理国家,这一行为遭到了俄罗斯联邦总统叶利钦等人的强烈抵制。22日,戈尔巴乔夫返回莫斯科。

3.八一九事件

1991年8月19日,8名苏共高级官员发动政变,试图维护联盟体制,但最终失败;

戈尔巴乔夫辞去苏共中央总书记职务。俄罗斯领导人叶利钦控制全局;

苏联分裂进一步加快。

过程:

结果:

影响:

4.《阿拉木图宣言》的签署

①1991年12月,白俄罗斯、俄罗斯和乌克兰3个国家签署《独立国家联合体协议》;

②11个苏联加盟共和国签署《阿拉木图宣言》,宣告成立独立国家联合体及苏联停止存在;

1991年12月25日,苏联总统戈尔巴乔夫将权力移交给俄罗斯总统叶利钦,26日,苏联解体。

至此,两极格局瓦解,冷战结束。

过程:

影响:

综合探究一:根据所学总结苏联解体的原因:

根本原因:

外部原因:

历史原因:

直接原因:

高度集中的苏联模式阻碍社会发展;

西方国家的“和平演变”;

苏联不断的改革造成社会动荡;

戈尔巴乔夫改革。

综合探究二:苏联的改革与解体给我国提供了哪些经验教训?

①坚持中国特色社会主义道路;②以经济建设为中心;③改革要符合国情;④坚持党的领导地位。

本课小结

社会主义的发展与挫折

社会主义力量的壮大→苏联加强社会主义阵营的力量

苏联的发展与改革

东欧剧变苏联解体

八一九事件→ 《阿拉木图宣言》→ 1991年苏联解体

原因

①苏联模式;②改革使社会矛盾尖锐;

③西方“和平演变” ;④戈尔巴乔夫改革

赫鲁晓夫

政治:批判斯大林个人崇拜;

经济:发动垦荒运动、广种玉米等

弊端:没有解决苏联模式

勃列日涅夫

经济:推行“新政策”

军事:与美国展开军备竞赛

弊端:没有从根本上突破苏联模式

戈尔巴乔夫

取消苏共的领导地位,实行多党制;

倡导“公开性”和“政治多元化”;

1.据统计,从20世纪60年代到70年代末,苏联工业总产值增长从8.5%下降到了5.9%,农业总产值从4.3%下降到了3.2%。这一局面的出现主要是由于( )

A.苏联整体国力不断衰退

B.军备竞赛拖累经济建设

C.国民经济比例严重失调

D.传统苏联模式难以持续

D

课后练习

2.苏联建立后,领导苏联人民进行经济建设,下列领导人执政先后顺序正确的是( )

①列宁 ②赫鲁晓夫 ③斯大林 ④戈尔巴乔夫

A.①②③④

B.①③②④

C.②①③④

D.④①③②

B

3.30年前,克里姆林宫上空印有镰刀和铁锤图案的苏联国旗降下,象征俄罗斯的白蓝红三色旗升上了旗红色的年轮最终在大国兴起的舞台上刻写了74圈。这一事件带来的国际影响是( )

A.冷战最终结束

B.德国分裂为联邦德国和民主德国

C.非洲17个国家独立

D.拉丁美洲掀起了独立运动的高潮

A

4.1953年3月5日,斯大林逝世。相继担任苏联领导人的赫鲁晓夫、勃列日涅夫、戈尔巴乔夫都进行了改革。他们的改革主要是针对( )

A.战时共产主义政策的偏差

B.社会保障制度的不足

C.市场经济体制的缺陷

D.斯大林体制的弊端

D

5.学者张文木指出:苏联的改革从大手术入手,直切政治“心脏”,将本来只是一个“病人”的苏联,硬放在“手术台”上被肢解成了“死人”。这里的“改革”指( )

A.列宁改革

B.赫鲁晓夫改革

C.勃列日涅夫改革

D.戈尔巴乔夫改革

D

6.如图,从中可得出的启示是( )

1954~1963年苏联玉米种植面积和玉米产量统计图

A.工业建设应保障农民利益 B.应该注重各行业协调发展

C.发展经济应遵守自然规律 D.计划和市场都是经济手段

C

7.新华网发表《国际关系的三重镜像》一文,将二战后国际关系的演变概括为“见山是山,界线分明;见山不是山,世界变平;见山还是山,利益优先"三重镜像。由“界线分明”到“世界变平”的标志是( )

A.新中国建立

B.苏联解体

C.华约成立

D.欧盟成立

B

8.下列俄国历史的历史事件,导致国家性质发生变化的是( )

①彼得一世改革 ②亚历山大二世改革 ③十月革命 ④戈尔巴乔夫改革

A.①②③

B.①③④

C.②③④

D.①②④

C

9.受戈尔巴乔夫改革和西方和平演变的影响,东欧社会发生了剧烈的变化,东欧剧变的实质是( )

A.资本主义取代社会主义

B.计划经济取代市场经济

C.社会主义取代资本主义

D.市场经济取代计划经济

A

同课章节目录

- 第一单元 殖民地人民的反抗与资本主义制度的扩展

- 第1课 殖民地人民的反抗斗争

- 第2课 俄国的改革

- 第3课 美国内战

- 第4课 日本明治维新

- 第二单元 第二次工业革命和近代科学文化

- 第5课 第二次工业革命

- 第6课 工业化国家的社会变化

- 第7课 近代科学与文化

- 第三单元 第一次世界大战和战后初期的世界

- 第8课 第一次世界大战

- 第9课 列宁与十月革命

- 第10课 《凡尔赛条约》和《九国公约》

- 第11课 苏联的社会主义建设

- 第12课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第四单元 经济大危机和第二次世界大战

- 第13课 罗斯福新政

- 第14课 法西斯国家的侵略扩张

- 第15课 第二次世界大战

- 第五单元 二战后的世界变化

- 第16课 冷战

- 第17课 二战后资本主义的新变化

- 第18课 社会主义的发展与挫折

- 第19课 亚非拉国家的新发展

- 第六单元 走向和平发展的世界

- 第20课 联合国与世界贸易组织

- 第21课 冷战后的世界格局

- 第22课 不断发展的现代社会

- 第23课 活动课:时事溯源