2024届高考专题复习:正确使用虚词 课件(共53张PPT)

文档属性

| 名称 | 2024届高考专题复习:正确使用虚词 课件(共53张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 653.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-11-25 23:46:26 | ||

图片预览

文档简介

(共53张PPT)

高考专题复习

正确使用虚词

【考点透视】

正确使用虚词是从“正确使用词语”中分解出来的一个考点。重现率很高,是高考常考的考点之一。除了在“正确使用词语”这个考点之外,在“辨析并修改病句”考点和“语言表达要简明、连贯、得体”考点,也常常考到虚词的运用。

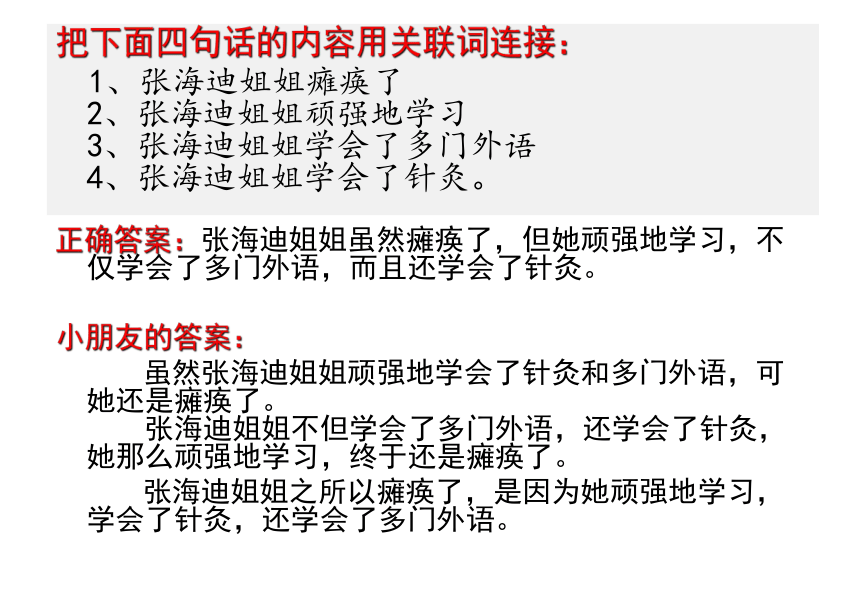

高考虚词考查的核心是“灵活使用”,主要考查虚词的混用、误用、滥用、搭配不当等问题。考查的重点是副词、介词、连词、助词等几类词,其中考查最多的是连词,尤其是复句中关联词的运用。把下面四句话的内容用关联词连接:

1、张海迪姐姐瘫痪了

2、张海迪姐姐顽强地学习

3、张海迪姐姐学会了多门外语

4、张海迪姐姐学会了针灸。

正确答案:张海迪姐姐虽然瘫痪了,但她顽强地学习,不仅学会了多门外语,而且还学会了针灸。

小朋友的答案:

虽然张海迪姐姐顽强地学会了针灸和多门外语,可她还是瘫痪了。

张海迪姐姐不但学会了多门外语,还学会了针灸,她那么顽强地学习,终于还是瘫痪了。

张海迪姐姐之所以瘫痪了,是因为她顽强地学习,学会了针灸,还学会了多门外语。

小学语文题关联词填空:

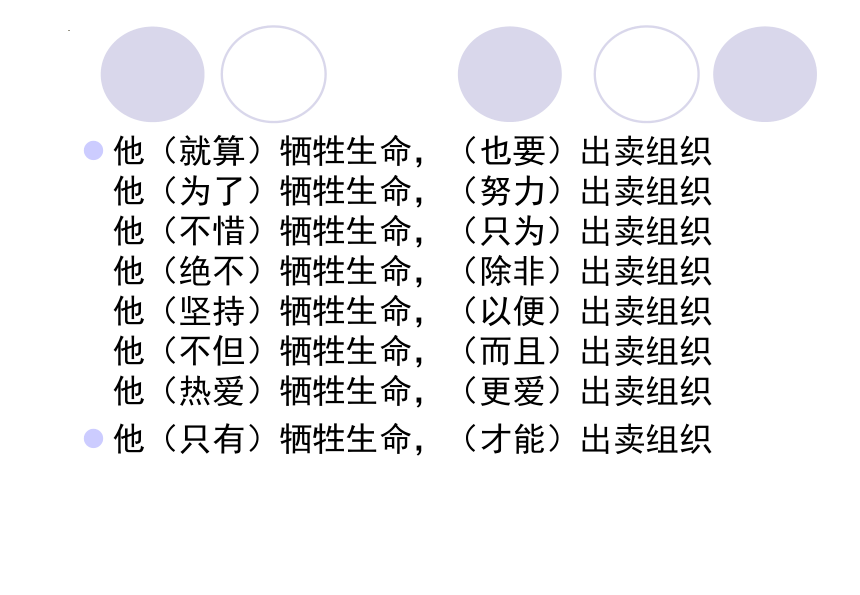

他( )牺牲生命,( )出卖组织

他(宁可)牺牲生命,(也不)出卖组织

他(害怕)牺牲生命,(所以)出卖组织

他(与其)牺牲生命,(不如)出卖组织

他(宁可)牺牲生命,(也要)出卖组织

他(白白)牺牲生命,(忘了)出卖组织

他(就算)牺牲生命,(也要)出卖组织

他(为了)牺牲生命,(努力)出卖组织

他(不惜)牺牲生命,(只为)出卖组织

他(绝不)牺牲生命,(除非)出卖组织

他(坚持)牺牲生命,(以便)出卖组织

他(不但)牺牲生命,(而且)出卖组织

他(热爱)牺牲生命,(更爱)出卖组织

他(只有)牺牲生命,(才能)出卖组织

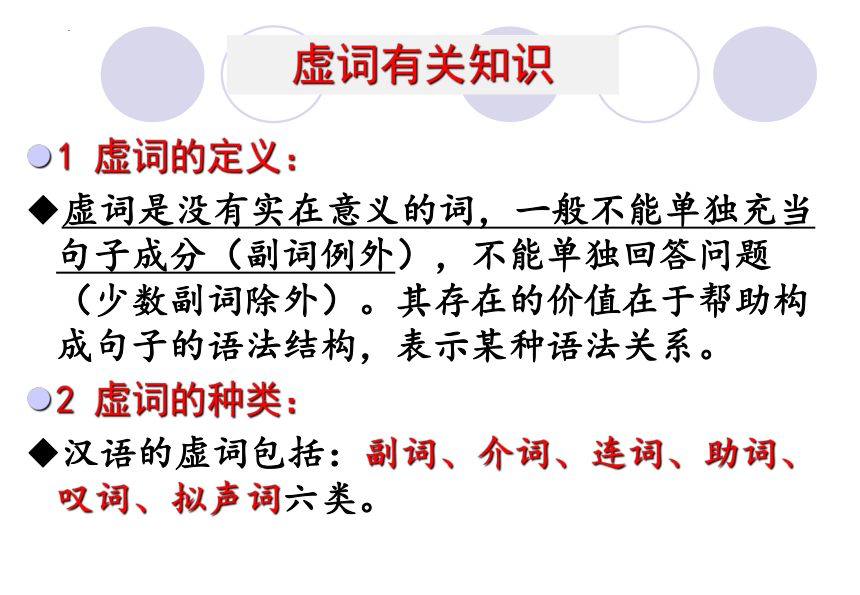

虚词有关知识

1 虚词的定义:

◆虚词是没有实在意义的词,一般不能单独充当句子成分(副词例外),不能单独回答问题(少数副词除外)。其存在的价值在于帮助构成句子的语法结构,表示某种语法关系。

2 虚词的种类:

◆汉语的虚词包括:副词、介词、连词、助词、叹词、拟声词六类。

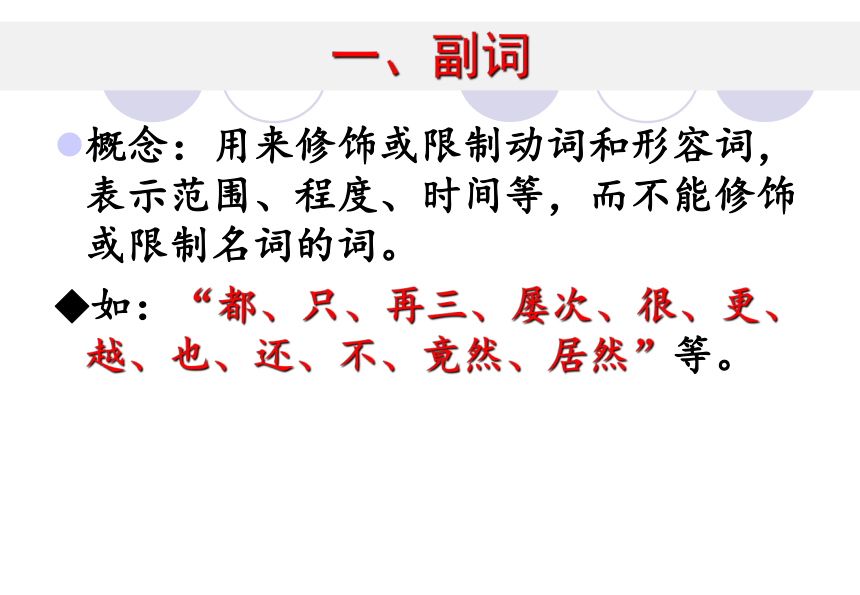

概念:用来修饰或限制动词和形容词,表示范围、程度、时间等,而不能修饰或限制名词的词。

◆如:“都、只、再三、屡次、很、更、越、也、还、不、竟然、居然”等。

一、副词

1、都能作状语,“很”、“极”也可以作补语,如“好得很”“好极了”,一般不能作定语。

副词的语法特征

2、大多数副词不能单独回答问题,有少数可以单独回答问题。如“不”、“没有”、“也许”、“有点儿”等

3、有一部分副词能起关联作用,有单用的,也有成结呼应的,还有跟介词、连词相呼应的。“打得赢就打”“越说越快”“又说又笑”

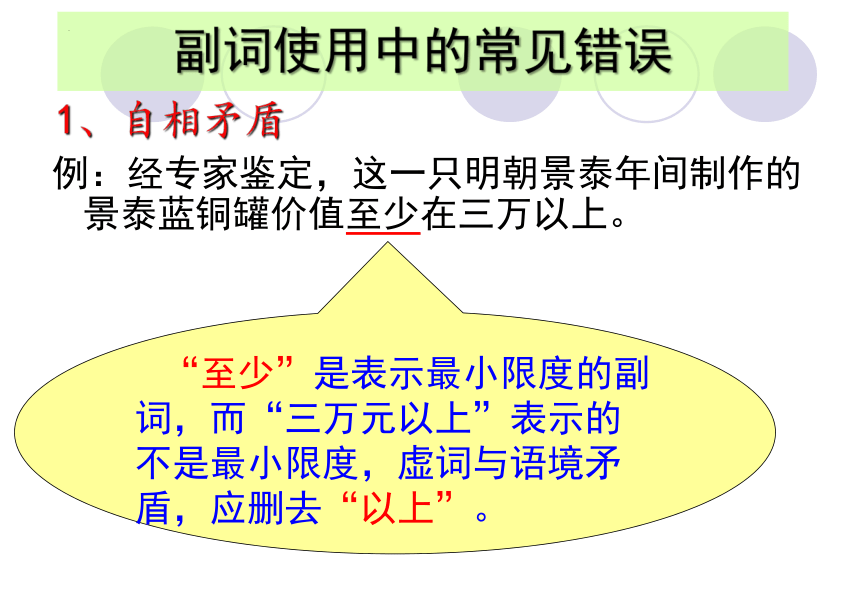

副词使用中的常见错误

例:经专家鉴定,这一只明朝景泰年间制作的景泰蓝铜罐价值至少在三万以上。

1、自相矛盾

“至少”是表示最小限度的副词,而“三万元以上”表示的不是最小限度,虚词与语境矛盾,应删去“以上”。

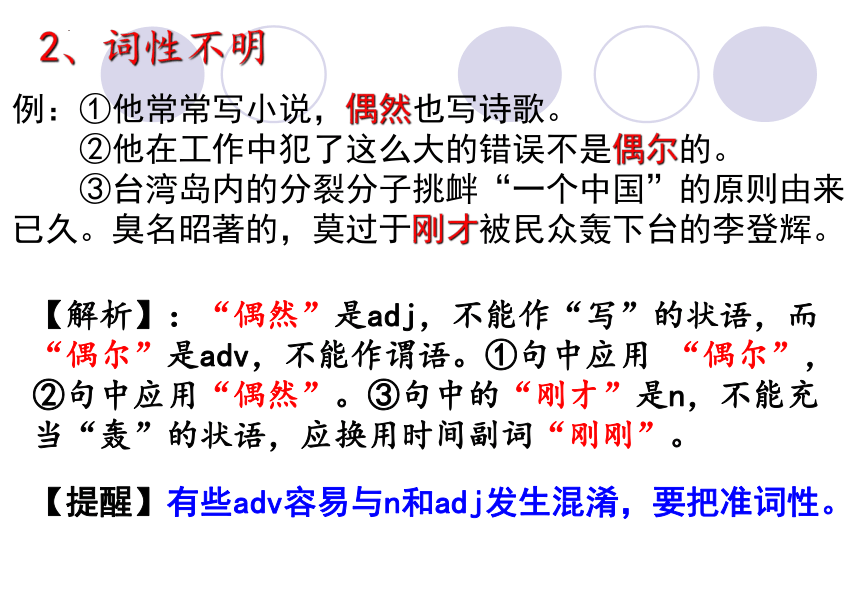

2、词性不明

【解析】:“偶然”是adj,不能作“写”的状语,而“偶尔”是adv,不能作谓语。①句中应用 “偶尔”,②句中应用“偶然”。③句中的“刚才”是n,不能充当“轰”的状语,应换用时间副词“刚刚”。

【提醒】有些adv容易与n和adj发生混淆,要把准词性。

例:①他常常写小说,偶然也写诗歌。

②他在工作中犯了这么大的错误不是偶尔的。

③台湾岛内的分裂分子挑衅“一个中国”的原则由来已久。臭名昭著的,莫过于刚才被民众轰下台的李登辉。

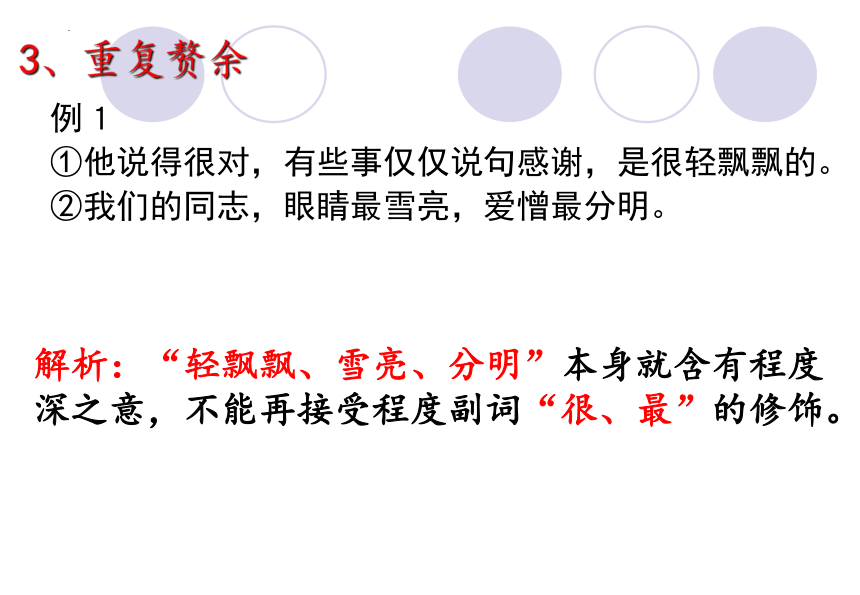

3、重复赘余

例1

①他说得很对,有些事仅仅说句感谢,是很轻飘飘的。

②我们的同志,眼睛最雪亮,爱憎最分明。

解析:“轻飘飘、雪亮、分明”本身就含有程度深之意,不能再接受程度副词“很、最”的修饰。

例2

经过治理整顿,剧场内外秩序明显好转,观众出入不再互相拥挤。

◆解析:副词“互相”是“表示彼此同样对待的关系”的意思 ,而“拥挤”是“挤在一起”的意思,含互相意,在表意上重复,应去掉。

4、否定不当

多用了否定副词“不”使句子表达错误,应删去“不”

错误使用否定副词,把句子意思弄反了。

例:为了防止这类交通事故不再发生,我们加强了交通安全的教育和管理。

5、位置不当

(2004年湖南高考题)

与作家不同的是,摄影家们把自己对山川、草木、城市、乡野的感受没有倾注于笔下,而是直接聚集于镜头。

【提示】一般来说,副词用在形容词或动词前;在“把””被”字句中,表达否定意义的“不”“没有”等否定词必须放在“把””被”字前。

“没有”应移到“把”字前。

6、错用

不明词义,应该使用甲副词而使用了乙副词,或不该用的地方却用了。

例:他拿起望远镜望了一阵,想了一会儿,接着在地图上飞快地画了一些符号,然后用望远镜仔细的再看了一阵。

“再”和“又”都可以表示行为的重复或继续,区别在于“又”指已然的情况“说了又说”,再”表示未然的情况“说清楚再走”。“看了”后的“了”表示这个动作已经完成,应该将“再”该为“又”。

【提醒】有些副词,看上去语意相近,用法差不多,但限制修饰作用不同,表达效果也不一样,在使用时不可该用甲副词而用了乙副词。4、用法不明①新来的班主任同老班主任一样,更 会体贴我们。②他们学习了《中国教育改革和发展纲要》,决心统筹安排,因地制宜,逐渐推进农村教育综合改革。“更”表示程度进一步增加,用于程度比较时,两个班主任既然“一样”,就不能用“更”,应改为“很”。“逐渐”侧重于渐进性,而“推进农村教育综合改革”不能渐进,只能分步进行,所以“逐渐”应改为“逐步”。二、介词概念:用在名词、代词或短语前边,并与它们合起来,组成“介宾短语”。表示动作、行为的方式、时间、处所、对象、条件等。如:从、自、往、朝、在、当(方向、处所或时间)、把、对、为(对象或目的)、 以、按照(方式)比、跟、同(比较)、被、叫、让(被动)等。 1、不能单独成句,也不能单独充当句子成分,只能组成介词短语在句中充当状语或补语。

介词的语法特征

2、不能重叠。

3、介词后面不能加动态助词“着、了、过”和趋向动词“来、上、下”等。

【说明】“为了”、“为着”、“当着”中的“了、着”不是动态助词,而是和前面的“为、当”构成一个词。

介词使用中的常见错误1、滥用介词(不应当使用介词的地方使用了介词)①:在这部作品中,并没有给人们多少正面的鼓励和积极的启示,相反,其中一些情节的负面作用倒是不少。“在……中”构成了一个介词短语,在句中充当状语,这就造成了主语的残缺,应当删去“在”和“中”,使“这部作品”充当主语。②对于凡是在科学研究上做出成果的科学家、技术人员都应当受到社会的尊重。③消费者权益受到无理侵犯或粗暴践踏时,当事人应诉诸于法律,切不可采用个人行为私自解决。此句和上例①一样,由于滥用介词“对于”而造成主语残缺,删掉“对于”,使“凡是……人员”充当主语。“诸”是一个文言兼词,相当于“之于”,已经包含一个和“于”字在内,再在后面加“于”就造成了重复,应删掉“于”。【提醒】介词的使用应切合语境的需求,如果随意滥用,往往会造成语意的累赘、重复,甚至破坏句子的结构,造成句子成分残缺。 1、这些瑰丽奇特的诗篇中所表露的电火行空、上天入地、宇宙航行、登临月球的憧憬,随着科学的发展,都变成了现实。

对

2、漏用介词(应该使用介词的地方没有使用,就会使表意不清,句子不通)

解析:应加一个表示对待的”对(于)”

2、我国将于5月12日至6月10日由本土向 太平洋南纬7度0分、东经171度33分为中心,半径70海里的圆形海域范围内的公海上,发射运载火箭。

加一个介词“以”,构成“以……为”格式

以

1、他们在遇到困难的时候,并没有消沉,而是在大家的关怀和信赖中得到了力量,树立了克服困难的信心。

2、3月17日,6名委员因受贿丑闻被驱逐出国际奥委会。第二天,世界各大报子关于这一震惊国际体坛的事件都作了详细报道。

“在……中”的格式常用来表示时间和空间,不表示来源和由来,根据句意,应改为“从……中”

“关于”表示关涉,本句是指出对象,应该改“关于”为“对于”。

3、介词误用(该用此而用彼)

①今年要以下岗工人的再就业问题作为重要任务,切实抓好。4、搭配不当(介词同后边的介词宾语不搭配)②动物园根据大熊猫安排了大熊猫的生活环境。解析:“根据”不能同“大熊猫”搭配,应改为“根据大熊猫的习性”。“以”和“作为”不搭配, 应改“以”为“把”5、介宾不完整这部电影在塑造周总理的形象所提供的经验是非常宝贵的。在“形象”后面应加上“方面”。介词不能单独使用,后面必须跟宾语。附着在词、短语或者句子上,具有辅助作用,表示某种附加意义。包括结构助词:如“的、地、得、所”;时间助词: 如“着、了、过”;语气助词: 如“呢、吗、吧、啊”。四、助词(1)漏用助词例:大家对护林员揭发林业局带头偷运木材的问题,普遍感到非常气愤。解析:由于本句,缺少一个“的”字,使句意不是大家对“护林员揭发的问题”感到气愤,而成了大家对“护林员揭发问题”感到气愤,语意弄反了,应在“揭发”后添加“的”字。例:《消费者权益保护法》深受广大消费者所欢迎,因为它强化了人们的自我保护意识,使消费者的权益得到最大限度的保护。 (2)滥用助词解析:“所”表被动,与本身已表被动“受”重复,去掉。三、连词: 概念: 连词起连接作用,连接词、短语、分句和句子等。表示并列、选择、递进、转折、条件、因果等关系。 如“和、与、而且、但是、因为、如果、只要”等。(1)错用例:我们应该刻苦学习,否则不学习,就很难把自己培养成建设祖国的有用人才。“否则”是“如果不这样”的意思,后面紧跟的应该是不照上文所说的去办而产生的后果,不应该再列举跟前边相反的情况。去掉“否则”或“不学习”就恰当了。错用一般连词(2)与介词混用例:到目前为止,人们还不能控制自然灾害,农业收成的好坏,在很大程度上还是由于自然条件的好坏决定的。“自然条件的好坏”在句中为介宾短语作状语,应当用介词“由”而不能用连词“由于”。(3)与副词混用例:近年来,我国的经济建设、文化建设都有长足的进步,但与此同时也应该看到,在一些中小城市,甚至在一些农村,封建迷信也在抬头。在“中小城市”和“农村”之间应当用副词“特别”或“尤其”来表示强调,而不能用连词“甚至”①、欣逢这个伟大的日子,我谨代表我国政府、人民和我本人向阁下及通过阁下向贵国政府和人民致以热烈地祝贺。◆解析:“及”只能连接名词性词语,若连接动词或动词性短语,应用“并”2、错用关联词②、才能的大小,在很大程度上是由于实践的多少决定的。◆解析:“由于 ”表原因,应当去掉“于”字,“由……决定”是习惯用法。2、漏用根据表达的内容,本该用关联词语而没有用,或该成对使用却只用了一个,造成分句间的关系不清楚、意思也不明确。例:由于《古文观止》具有特色,自问世以后三百年来,广为传布,经久不衰,至今仍不失为一部有价值的选本。句中“由于”后面的分句缺少表结果的照应连词,应该在“至今”前加上“所以”。3、关联词滥用例:有一些电视剧本不能采用的原因,是因为他们格调太低,只能迎合少数人的口味。◆解析:句中应去掉“因为”或“的原因”例:无论老师和学生,在3+x考试的过程中,都要经历一个从观念到思想的变化。◆解析:“无论(不论、不管)”只能与“还”“还是”搭配,不能与“和”搭配。4、关联词搭配不当成对使用的关联词语被改换,影响到意思的准确表达。常用成双配套的关联 词1、表示并列关系的:既……也(又) ……也……也…… 又……又…… 有时……有时……一方面……(另、又)一方面…… 一边……一边……一会儿……一会儿…… 不是……而是2、表示顺承关系的: 首先(起先)……然后(后来)……3、表示选择关系的:或者(或)……或者(或)……是……还是…… 不是……就是…… 要么……要么……与其……不如(无宁)…… 宁可……也 不……4、表示递进关系的:不但(不仅、不只、不光)……而且(还、也、 又、反而)尚且……何况(更不用说、还)……别说(慢说、不要说)……连(就是)……5、表示转折关系的: ◆ 虽然(尽管)……但是(可是、却、而)……6、表示条件关系的:◆ 只要……就(都、便、总)…… ◆ 只有(唯有、除非)……才(否则)……◆ 无论(不论、不管、任、任凭)……都(总、总是、也、还)……7、表示假设关系的:◆如果(假如、倘若、若、要是、要)……就(那么、那、便) ……◆即使(就是、就算、纵然、哪怕)……也(还) ……◆再……也……8、表示因果关系的:◆ 因为(由于)……所以(就、因而、以致) ……◆ 既然……那么(就、又、便)…… 5、关联词位置不当◆解析:此句主语相同,“尽管”应放在“他”后。关联词语使用时处在什么位置有一定的规则:前后分句主语一致时,关联词语放在主语后;前后分句主语不一致时,关联词语放在主语前。(同后异前)例:尽管他行车已三十万公里,却从没有发生过重大事故。小结:虚词运用的规律(一)虚词语法意义的特指性 一个虚词所表达的语法意义或逻辑关系往往是固定的,具有特定的指向性,忽略这种特定性,就可能错用,如: (1)事后,小琪和母亲以及单位领导再到部队表示谢意。 (2)他事先没有充分调查研究,以至作出了错误的判断。 ◆解析:(1)应该用“又”,它表示已经重复的动作,而“再”表示将要重复的动作。 (2)应该用“以致”,它表示下文是上述原因所形成的结果(多指不好的结果)。(二)语序的合理性 一般说来,虚词在句中的位置,较为灵活,但由于每句意思、结构和表达重点不同,虚词的位置也会不同,但并非没有限制。以下句子就存在虚词位置不当问题。 (3)如果我把这件事不做好,怎么对得起辛勤培育我的老师呢 (4)不等大家到齐,就他一个人干起来。◆解析:(3)在把、被字句中,否定词应置于“把”“被”前。(4)副词“就”可置于主语前,也可置于主语后,置前修饰范围,置后修饰时间。这句强调时间,应把“就”放在动词“干”前。(三)成双配套的关联性 (5)他因为违背上帝的告诫,立即变成了石人。(6)向社会筹款,是动员群众参与建立事业新体制的一个重要环节,又是解决文博单位经费短缺的有效措施。◆解析:例(5)逻辑关系不明,应加上“所以”,语意才明确。 (6)“又是”应改为“也是”。“是……也是”是成双配套使用。(四)虚词运用的简洁性 有时不必用而用,造成句子啰嗦、生硬,甚至不能准确表达语意。如:◆(7)因为怕要下雨,所以我还是带把伞走。◆(8)有的人在看问题的方法上是错误的。 ◆解析:(7)去掉“因为……所以”。日常生活用语, 因果关系清楚,去掉虚词简洁自然。 (8)虚词滥用,应去掉“在……上”。(五)习惯色彩的约定性 虚词虽不像实词那样具有鲜明的褒贬色彩,但千百年来,人们在运用中,形成了一些习惯,并为世人所接受。我们在使用时。也不得违背。◆ (9)a.路挺滑,我差点儿没摔倒。b.路挺滑,我差点儿摔倒。◆解析:“差点儿”与“差点儿没”用法有同有异。指说话人不希望实现的事情,两词均指事情接近实现而没有实现;希望实现的,“差点儿”是惋惜未能实现,“差点儿没”是庆幸它终于勉强实现了,二者有了差异。这两词在例(9)中语意相同。点拨方法二、虚词的备考方略正确辨析和使用虚词要从以下几个反方面入手:①首先要弄清虚词的主要用法。如关联词语,要弄清这个词语是表示递进的还是并列的,是转折的还是假设的,是选择的还是因果的等等。②区别清一些常见的易混淆的虚词。如对和对于、何况和况且、如果和即使、尽管和不管、得以和加以等等。③从适用对象、场合、范围等角度辨析虚词。如:介词“对”和“对于”,前者适用范围广。一般而言,用“对于”的地方都可用“对”,但用“对”的句子,有些不能用“对于”,“对于”不能用在助动词、副词之后,而“对”可用在助动词前,副词前后。如:“我们会对这件事作出安排的”。④要辨清语境,把握句意。因为使用词语也好,判断词语也好,都是在具体的语言中进行的,使用哪个词语,或词语的使用正确与否都是以把握句意为前提的。

高考专题复习

正确使用虚词

【考点透视】

正确使用虚词是从“正确使用词语”中分解出来的一个考点。重现率很高,是高考常考的考点之一。除了在“正确使用词语”这个考点之外,在“辨析并修改病句”考点和“语言表达要简明、连贯、得体”考点,也常常考到虚词的运用。

高考虚词考查的核心是“灵活使用”,主要考查虚词的混用、误用、滥用、搭配不当等问题。考查的重点是副词、介词、连词、助词等几类词,其中考查最多的是连词,尤其是复句中关联词的运用。把下面四句话的内容用关联词连接:

1、张海迪姐姐瘫痪了

2、张海迪姐姐顽强地学习

3、张海迪姐姐学会了多门外语

4、张海迪姐姐学会了针灸。

正确答案:张海迪姐姐虽然瘫痪了,但她顽强地学习,不仅学会了多门外语,而且还学会了针灸。

小朋友的答案:

虽然张海迪姐姐顽强地学会了针灸和多门外语,可她还是瘫痪了。

张海迪姐姐不但学会了多门外语,还学会了针灸,她那么顽强地学习,终于还是瘫痪了。

张海迪姐姐之所以瘫痪了,是因为她顽强地学习,学会了针灸,还学会了多门外语。

小学语文题关联词填空:

他( )牺牲生命,( )出卖组织

他(宁可)牺牲生命,(也不)出卖组织

他(害怕)牺牲生命,(所以)出卖组织

他(与其)牺牲生命,(不如)出卖组织

他(宁可)牺牲生命,(也要)出卖组织

他(白白)牺牲生命,(忘了)出卖组织

他(就算)牺牲生命,(也要)出卖组织

他(为了)牺牲生命,(努力)出卖组织

他(不惜)牺牲生命,(只为)出卖组织

他(绝不)牺牲生命,(除非)出卖组织

他(坚持)牺牲生命,(以便)出卖组织

他(不但)牺牲生命,(而且)出卖组织

他(热爱)牺牲生命,(更爱)出卖组织

他(只有)牺牲生命,(才能)出卖组织

虚词有关知识

1 虚词的定义:

◆虚词是没有实在意义的词,一般不能单独充当句子成分(副词例外),不能单独回答问题(少数副词除外)。其存在的价值在于帮助构成句子的语法结构,表示某种语法关系。

2 虚词的种类:

◆汉语的虚词包括:副词、介词、连词、助词、叹词、拟声词六类。

概念:用来修饰或限制动词和形容词,表示范围、程度、时间等,而不能修饰或限制名词的词。

◆如:“都、只、再三、屡次、很、更、越、也、还、不、竟然、居然”等。

一、副词

1、都能作状语,“很”、“极”也可以作补语,如“好得很”“好极了”,一般不能作定语。

副词的语法特征

2、大多数副词不能单独回答问题,有少数可以单独回答问题。如“不”、“没有”、“也许”、“有点儿”等

3、有一部分副词能起关联作用,有单用的,也有成结呼应的,还有跟介词、连词相呼应的。“打得赢就打”“越说越快”“又说又笑”

副词使用中的常见错误

例:经专家鉴定,这一只明朝景泰年间制作的景泰蓝铜罐价值至少在三万以上。

1、自相矛盾

“至少”是表示最小限度的副词,而“三万元以上”表示的不是最小限度,虚词与语境矛盾,应删去“以上”。

2、词性不明

【解析】:“偶然”是adj,不能作“写”的状语,而“偶尔”是adv,不能作谓语。①句中应用 “偶尔”,②句中应用“偶然”。③句中的“刚才”是n,不能充当“轰”的状语,应换用时间副词“刚刚”。

【提醒】有些adv容易与n和adj发生混淆,要把准词性。

例:①他常常写小说,偶然也写诗歌。

②他在工作中犯了这么大的错误不是偶尔的。

③台湾岛内的分裂分子挑衅“一个中国”的原则由来已久。臭名昭著的,莫过于刚才被民众轰下台的李登辉。

3、重复赘余

例1

①他说得很对,有些事仅仅说句感谢,是很轻飘飘的。

②我们的同志,眼睛最雪亮,爱憎最分明。

解析:“轻飘飘、雪亮、分明”本身就含有程度深之意,不能再接受程度副词“很、最”的修饰。

例2

经过治理整顿,剧场内外秩序明显好转,观众出入不再互相拥挤。

◆解析:副词“互相”是“表示彼此同样对待的关系”的意思 ,而“拥挤”是“挤在一起”的意思,含互相意,在表意上重复,应去掉。

4、否定不当

多用了否定副词“不”使句子表达错误,应删去“不”

错误使用否定副词,把句子意思弄反了。

例:为了防止这类交通事故不再发生,我们加强了交通安全的教育和管理。

5、位置不当

(2004年湖南高考题)

与作家不同的是,摄影家们把自己对山川、草木、城市、乡野的感受没有倾注于笔下,而是直接聚集于镜头。

【提示】一般来说,副词用在形容词或动词前;在“把””被”字句中,表达否定意义的“不”“没有”等否定词必须放在“把””被”字前。

“没有”应移到“把”字前。

6、错用

不明词义,应该使用甲副词而使用了乙副词,或不该用的地方却用了。

例:他拿起望远镜望了一阵,想了一会儿,接着在地图上飞快地画了一些符号,然后用望远镜仔细的再看了一阵。

“再”和“又”都可以表示行为的重复或继续,区别在于“又”指已然的情况“说了又说”,再”表示未然的情况“说清楚再走”。“看了”后的“了”表示这个动作已经完成,应该将“再”该为“又”。

【提醒】有些副词,看上去语意相近,用法差不多,但限制修饰作用不同,表达效果也不一样,在使用时不可该用甲副词而用了乙副词。4、用法不明①新来的班主任同老班主任一样,更 会体贴我们。②他们学习了《中国教育改革和发展纲要》,决心统筹安排,因地制宜,逐渐推进农村教育综合改革。“更”表示程度进一步增加,用于程度比较时,两个班主任既然“一样”,就不能用“更”,应改为“很”。“逐渐”侧重于渐进性,而“推进农村教育综合改革”不能渐进,只能分步进行,所以“逐渐”应改为“逐步”。二、介词概念:用在名词、代词或短语前边,并与它们合起来,组成“介宾短语”。表示动作、行为的方式、时间、处所、对象、条件等。如:从、自、往、朝、在、当(方向、处所或时间)、把、对、为(对象或目的)、 以、按照(方式)比、跟、同(比较)、被、叫、让(被动)等。 1、不能单独成句,也不能单独充当句子成分,只能组成介词短语在句中充当状语或补语。

介词的语法特征

2、不能重叠。

3、介词后面不能加动态助词“着、了、过”和趋向动词“来、上、下”等。

【说明】“为了”、“为着”、“当着”中的“了、着”不是动态助词,而是和前面的“为、当”构成一个词。

介词使用中的常见错误1、滥用介词(不应当使用介词的地方使用了介词)①:在这部作品中,并没有给人们多少正面的鼓励和积极的启示,相反,其中一些情节的负面作用倒是不少。“在……中”构成了一个介词短语,在句中充当状语,这就造成了主语的残缺,应当删去“在”和“中”,使“这部作品”充当主语。②对于凡是在科学研究上做出成果的科学家、技术人员都应当受到社会的尊重。③消费者权益受到无理侵犯或粗暴践踏时,当事人应诉诸于法律,切不可采用个人行为私自解决。此句和上例①一样,由于滥用介词“对于”而造成主语残缺,删掉“对于”,使“凡是……人员”充当主语。“诸”是一个文言兼词,相当于“之于”,已经包含一个和“于”字在内,再在后面加“于”就造成了重复,应删掉“于”。【提醒】介词的使用应切合语境的需求,如果随意滥用,往往会造成语意的累赘、重复,甚至破坏句子的结构,造成句子成分残缺。 1、这些瑰丽奇特的诗篇中所表露的电火行空、上天入地、宇宙航行、登临月球的憧憬,随着科学的发展,都变成了现实。

对

2、漏用介词(应该使用介词的地方没有使用,就会使表意不清,句子不通)

解析:应加一个表示对待的”对(于)”

2、我国将于5月12日至6月10日由本土向 太平洋南纬7度0分、东经171度33分为中心,半径70海里的圆形海域范围内的公海上,发射运载火箭。

加一个介词“以”,构成“以……为”格式

以

1、他们在遇到困难的时候,并没有消沉,而是在大家的关怀和信赖中得到了力量,树立了克服困难的信心。

2、3月17日,6名委员因受贿丑闻被驱逐出国际奥委会。第二天,世界各大报子关于这一震惊国际体坛的事件都作了详细报道。

“在……中”的格式常用来表示时间和空间,不表示来源和由来,根据句意,应改为“从……中”

“关于”表示关涉,本句是指出对象,应该改“关于”为“对于”。

3、介词误用(该用此而用彼)

①今年要以下岗工人的再就业问题作为重要任务,切实抓好。4、搭配不当(介词同后边的介词宾语不搭配)②动物园根据大熊猫安排了大熊猫的生活环境。解析:“根据”不能同“大熊猫”搭配,应改为“根据大熊猫的习性”。“以”和“作为”不搭配, 应改“以”为“把”5、介宾不完整这部电影在塑造周总理的形象所提供的经验是非常宝贵的。在“形象”后面应加上“方面”。介词不能单独使用,后面必须跟宾语。附着在词、短语或者句子上,具有辅助作用,表示某种附加意义。包括结构助词:如“的、地、得、所”;时间助词: 如“着、了、过”;语气助词: 如“呢、吗、吧、啊”。四、助词(1)漏用助词例:大家对护林员揭发林业局带头偷运木材的问题,普遍感到非常气愤。解析:由于本句,缺少一个“的”字,使句意不是大家对“护林员揭发的问题”感到气愤,而成了大家对“护林员揭发问题”感到气愤,语意弄反了,应在“揭发”后添加“的”字。例:《消费者权益保护法》深受广大消费者所欢迎,因为它强化了人们的自我保护意识,使消费者的权益得到最大限度的保护。 (2)滥用助词解析:“所”表被动,与本身已表被动“受”重复,去掉。三、连词: 概念: 连词起连接作用,连接词、短语、分句和句子等。表示并列、选择、递进、转折、条件、因果等关系。 如“和、与、而且、但是、因为、如果、只要”等。(1)错用例:我们应该刻苦学习,否则不学习,就很难把自己培养成建设祖国的有用人才。“否则”是“如果不这样”的意思,后面紧跟的应该是不照上文所说的去办而产生的后果,不应该再列举跟前边相反的情况。去掉“否则”或“不学习”就恰当了。错用一般连词(2)与介词混用例:到目前为止,人们还不能控制自然灾害,农业收成的好坏,在很大程度上还是由于自然条件的好坏决定的。“自然条件的好坏”在句中为介宾短语作状语,应当用介词“由”而不能用连词“由于”。(3)与副词混用例:近年来,我国的经济建设、文化建设都有长足的进步,但与此同时也应该看到,在一些中小城市,甚至在一些农村,封建迷信也在抬头。在“中小城市”和“农村”之间应当用副词“特别”或“尤其”来表示强调,而不能用连词“甚至”①、欣逢这个伟大的日子,我谨代表我国政府、人民和我本人向阁下及通过阁下向贵国政府和人民致以热烈地祝贺。◆解析:“及”只能连接名词性词语,若连接动词或动词性短语,应用“并”2、错用关联词②、才能的大小,在很大程度上是由于实践的多少决定的。◆解析:“由于 ”表原因,应当去掉“于”字,“由……决定”是习惯用法。2、漏用根据表达的内容,本该用关联词语而没有用,或该成对使用却只用了一个,造成分句间的关系不清楚、意思也不明确。例:由于《古文观止》具有特色,自问世以后三百年来,广为传布,经久不衰,至今仍不失为一部有价值的选本。句中“由于”后面的分句缺少表结果的照应连词,应该在“至今”前加上“所以”。3、关联词滥用例:有一些电视剧本不能采用的原因,是因为他们格调太低,只能迎合少数人的口味。◆解析:句中应去掉“因为”或“的原因”例:无论老师和学生,在3+x考试的过程中,都要经历一个从观念到思想的变化。◆解析:“无论(不论、不管)”只能与“还”“还是”搭配,不能与“和”搭配。4、关联词搭配不当成对使用的关联词语被改换,影响到意思的准确表达。常用成双配套的关联 词1、表示并列关系的:既……也(又) ……也……也…… 又……又…… 有时……有时……一方面……(另、又)一方面…… 一边……一边……一会儿……一会儿…… 不是……而是2、表示顺承关系的: 首先(起先)……然后(后来)……3、表示选择关系的:或者(或)……或者(或)……是……还是…… 不是……就是…… 要么……要么……与其……不如(无宁)…… 宁可……也 不……4、表示递进关系的:不但(不仅、不只、不光)……而且(还、也、 又、反而)尚且……何况(更不用说、还)……别说(慢说、不要说)……连(就是)……5、表示转折关系的: ◆ 虽然(尽管)……但是(可是、却、而)……6、表示条件关系的:◆ 只要……就(都、便、总)…… ◆ 只有(唯有、除非)……才(否则)……◆ 无论(不论、不管、任、任凭)……都(总、总是、也、还)……7、表示假设关系的:◆如果(假如、倘若、若、要是、要)……就(那么、那、便) ……◆即使(就是、就算、纵然、哪怕)……也(还) ……◆再……也……8、表示因果关系的:◆ 因为(由于)……所以(就、因而、以致) ……◆ 既然……那么(就、又、便)…… 5、关联词位置不当◆解析:此句主语相同,“尽管”应放在“他”后。关联词语使用时处在什么位置有一定的规则:前后分句主语一致时,关联词语放在主语后;前后分句主语不一致时,关联词语放在主语前。(同后异前)例:尽管他行车已三十万公里,却从没有发生过重大事故。小结:虚词运用的规律(一)虚词语法意义的特指性 一个虚词所表达的语法意义或逻辑关系往往是固定的,具有特定的指向性,忽略这种特定性,就可能错用,如: (1)事后,小琪和母亲以及单位领导再到部队表示谢意。 (2)他事先没有充分调查研究,以至作出了错误的判断。 ◆解析:(1)应该用“又”,它表示已经重复的动作,而“再”表示将要重复的动作。 (2)应该用“以致”,它表示下文是上述原因所形成的结果(多指不好的结果)。(二)语序的合理性 一般说来,虚词在句中的位置,较为灵活,但由于每句意思、结构和表达重点不同,虚词的位置也会不同,但并非没有限制。以下句子就存在虚词位置不当问题。 (3)如果我把这件事不做好,怎么对得起辛勤培育我的老师呢 (4)不等大家到齐,就他一个人干起来。◆解析:(3)在把、被字句中,否定词应置于“把”“被”前。(4)副词“就”可置于主语前,也可置于主语后,置前修饰范围,置后修饰时间。这句强调时间,应把“就”放在动词“干”前。(三)成双配套的关联性 (5)他因为违背上帝的告诫,立即变成了石人。(6)向社会筹款,是动员群众参与建立事业新体制的一个重要环节,又是解决文博单位经费短缺的有效措施。◆解析:例(5)逻辑关系不明,应加上“所以”,语意才明确。 (6)“又是”应改为“也是”。“是……也是”是成双配套使用。(四)虚词运用的简洁性 有时不必用而用,造成句子啰嗦、生硬,甚至不能准确表达语意。如:◆(7)因为怕要下雨,所以我还是带把伞走。◆(8)有的人在看问题的方法上是错误的。 ◆解析:(7)去掉“因为……所以”。日常生活用语, 因果关系清楚,去掉虚词简洁自然。 (8)虚词滥用,应去掉“在……上”。(五)习惯色彩的约定性 虚词虽不像实词那样具有鲜明的褒贬色彩,但千百年来,人们在运用中,形成了一些习惯,并为世人所接受。我们在使用时。也不得违背。◆ (9)a.路挺滑,我差点儿没摔倒。b.路挺滑,我差点儿摔倒。◆解析:“差点儿”与“差点儿没”用法有同有异。指说话人不希望实现的事情,两词均指事情接近实现而没有实现;希望实现的,“差点儿”是惋惜未能实现,“差点儿没”是庆幸它终于勉强实现了,二者有了差异。这两词在例(9)中语意相同。点拨方法二、虚词的备考方略正确辨析和使用虚词要从以下几个反方面入手:①首先要弄清虚词的主要用法。如关联词语,要弄清这个词语是表示递进的还是并列的,是转折的还是假设的,是选择的还是因果的等等。②区别清一些常见的易混淆的虚词。如对和对于、何况和况且、如果和即使、尽管和不管、得以和加以等等。③从适用对象、场合、范围等角度辨析虚词。如:介词“对”和“对于”,前者适用范围广。一般而言,用“对于”的地方都可用“对”,但用“对”的句子,有些不能用“对于”,“对于”不能用在助动词、副词之后,而“对”可用在助动词前,副词前后。如:“我们会对这件事作出安排的”。④要辨清语境,把握句意。因为使用词语也好,判断词语也好,都是在具体的语言中进行的,使用哪个词语,或词语的使用正确与否都是以把握句意为前提的。

同课章节目录