1.4地形图的判读 第1课时 教案人教版地理七年级上册

文档属性

| 名称 | 1.4地形图的判读 第1课时 教案人教版地理七年级上册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 465.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-11-25 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

1.4地形图的判读 第一课时 教学设计

【教学目标】

1.知道海拔和相对高度的区别,能正确辨别和运用海拔和相对高度。

2.能在等高线地形图上正确判读等高线地形图中的高度、地形坡度、山体的不同部位等;尝试用所学知识与技能解决生活中的有关问题。

3.能辨别分层设色地形图上的各种地形。

4.了解地形剖面图的绘制方法。

【教学重点】

1.学会运用地图估算海拔与相对高度。

2.在等高线地形图上判读山体的不同部位(山峰、山脊、山谷、鞍部、陡崖)。

3.在分层设色地形图上识别高原、山地、盆地、丘陵、平原五种基本的地形类型。

【教学难点】

地形剖面图的绘制。

教学过程:

(一)导入:山区旅游美图欣赏

1、教师提问:“同学们喜欢到山区旅游吗?”,展示山区旅游拍摄的精美照片。(提示:同学们在观看图片的时候注意“蓝色”字体所标注的有哪些山体部位?初步认识山体部位的外貌特点)

2、大山的磅礴和壮美总是让人流连忘返,大山深处总是让人无限的向往,现在社会上就有这么一群人,喜欢到大山深处去探险,被人们称为“驴友”,导出“迷路的驴友”的救援信息。

设计意图:通过观看山区旅游的景观照片,初步了解五种山体的部位及外貌特点,通过设计“迷路的驴友”,激发学生的求知欲,培养学生助人为乐的爱心。

(二)补全救援图——技能一认识高度、等高线

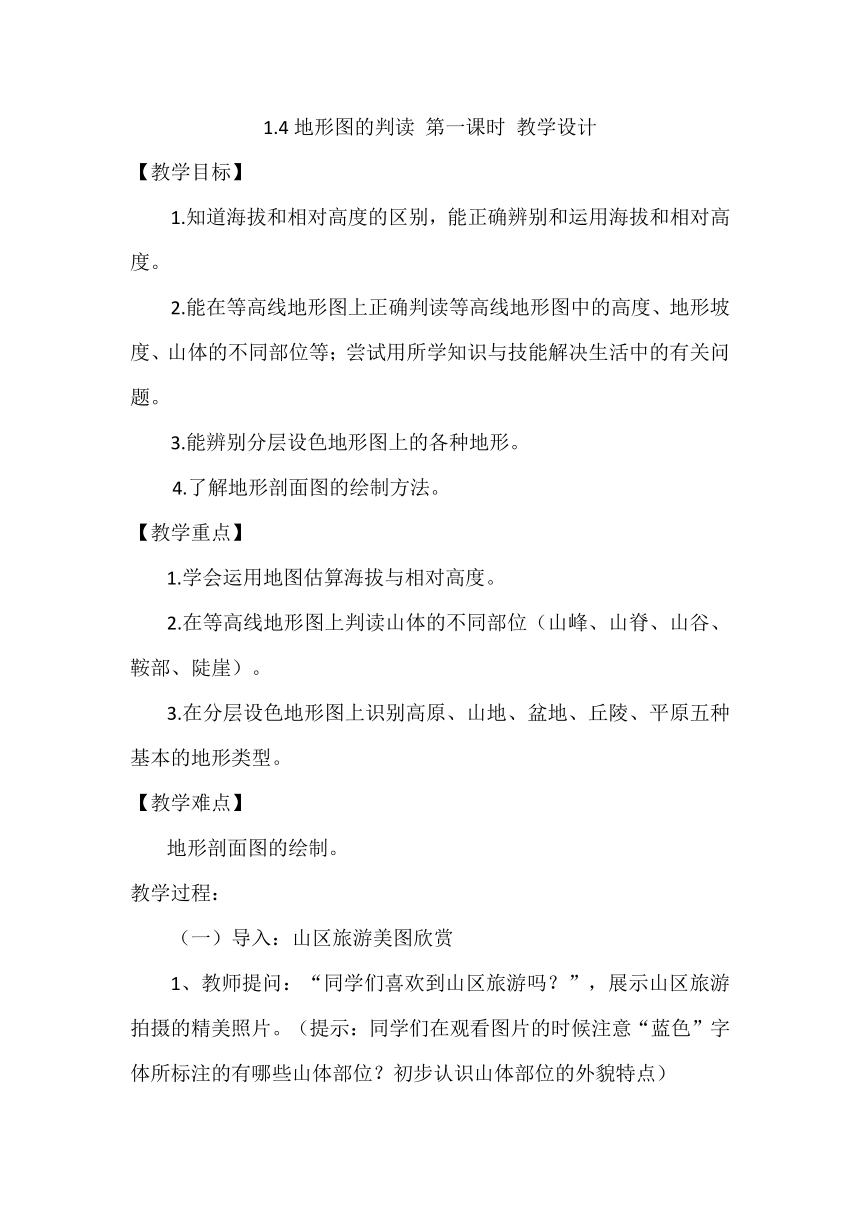

1、海拔和相对高度的定义及应用。

海拔:地面某个地点高出海平面的垂直距离,也叫绝对高度。

相对高度:地面某个地点高出另一地点的垂直距离。

2、观看视频“等高线和等高线地形图”,加深对等高线、等高距、等高线地形图的直观认识。

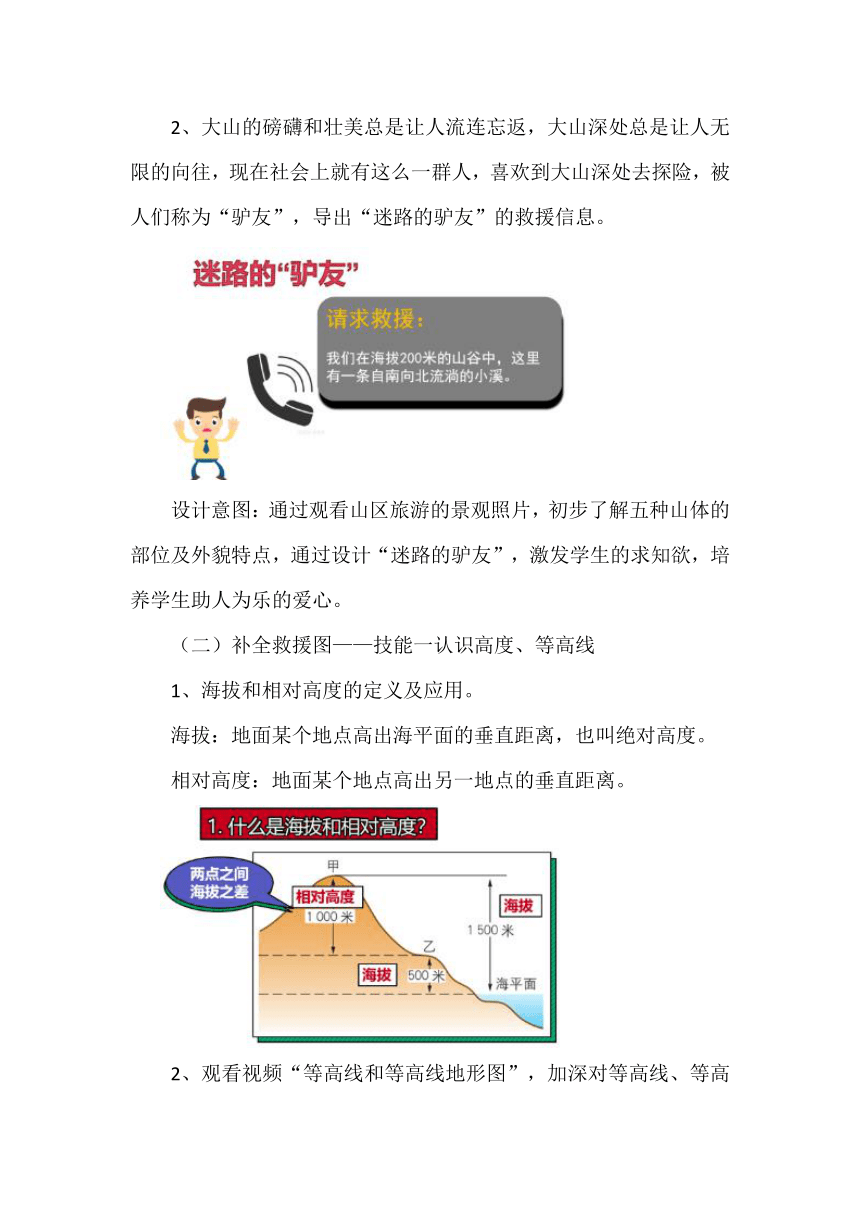

3、运用等高线地形图的特点,补全救援图。

4、课堂练习:等高线和等高线地形图的应用。

5、课堂小结

(三)走进搜救山——技能二识别山体部位

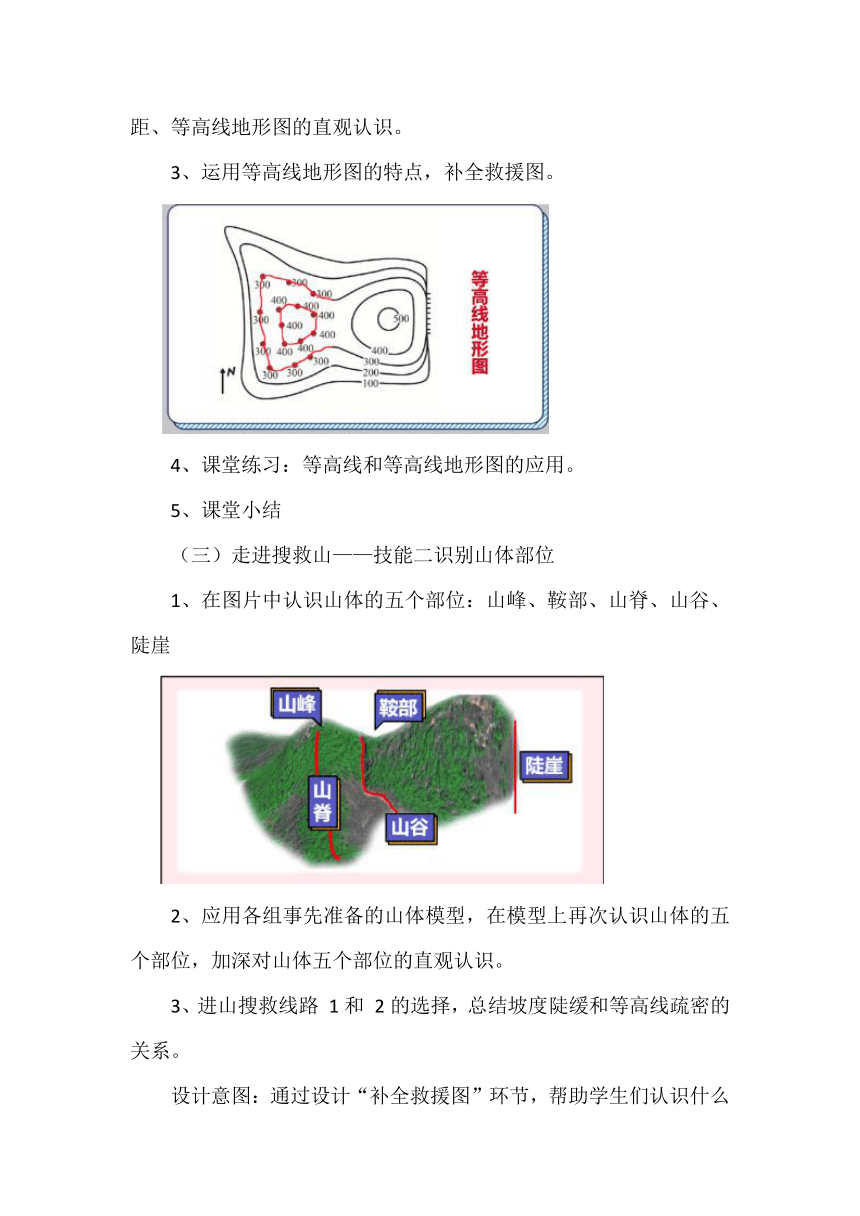

1、在图片中认识山体的五个部位:山峰、鞍部、山脊、山谷、陡崖

2、应用各组事先准备的山体模型,在模型上再次认识山体的五个部位,加深对山体五个部位的直观认识。

3、进山搜救线路 1和 2的选择,总结坡度陡缓和等高线疏密的关系。

设计意图:通过设计“补全救援图”环节,帮助学生们认识什么是等高线?什么是等高距?以及等高线地形图的特点并加以巩固练习。

陡坡:等高线密集

缓坡:等高线稀疏

(四)判读救援图——技能三判读等高线地形图

小组合作探究:参照山体部位模型和等高线地形图,

①明确等高线地形图上字母所代表的地形部位的名称;

②通过等高线的特征总结山体部位的特点。

1、教师带领学生一起探究 A点山体部位的名称和等高线的特征。

2、划分小组任务,分别探究字母 B C D E F G六点的山体部位名称和等高线特征。各小组选派一名代表展示小组探究结果并总结:

设计意图:通过设计“走进搜救山”环节,认识山体的五个部位,并结合事先准备的山体模型,再次直观认识山体的五个部位,帮助学生们更好的去理解和应用,也为下一个教学环节做好知识铺垫。

(五)判断救援点——技能四等高线地形图的应用

1、分析救援信息:我们在海拔 200米的山谷中,这里有一条自南向北流淌的小溪。重点信息:

①海拔 200米②山谷③自南向北流淌的小溪

2、结合重要信息,运用所学知识,准确找到迷路的驴友,顺利完成本次救援任务。

3、巩固练习

设计意图:通过设计“判断救援点”环节,呼应前面的问题,提炼重要的三个搜救信息,运用本节课所学的知识,准确找到迷路的驴友,顺利完成本次救援任务。设计巩固练习,对本节课的重难点的落实再巩固和强化。

(六)课堂小结:

本节主线:补全救援图——走进搜救山——识别救援图——判断救援点

励志教育:山高人为峰,努力定成功;志在高峰,奋勇拼搏!希望同学们通过自己的努力,奋勇拼搏,赢得自己未来精彩的人生!

设计意图:通过设计“判断救援点”环节,呼应前面的问题,提炼重要的三个搜救信息,运用本节课所学的知识,准确找到迷路的驴友,顺利完成本次救援任务。设计巩固练习,对本节课的重难点的落实再巩固和强化。

【教学目标】

1.知道海拔和相对高度的区别,能正确辨别和运用海拔和相对高度。

2.能在等高线地形图上正确判读等高线地形图中的高度、地形坡度、山体的不同部位等;尝试用所学知识与技能解决生活中的有关问题。

3.能辨别分层设色地形图上的各种地形。

4.了解地形剖面图的绘制方法。

【教学重点】

1.学会运用地图估算海拔与相对高度。

2.在等高线地形图上判读山体的不同部位(山峰、山脊、山谷、鞍部、陡崖)。

3.在分层设色地形图上识别高原、山地、盆地、丘陵、平原五种基本的地形类型。

【教学难点】

地形剖面图的绘制。

教学过程:

(一)导入:山区旅游美图欣赏

1、教师提问:“同学们喜欢到山区旅游吗?”,展示山区旅游拍摄的精美照片。(提示:同学们在观看图片的时候注意“蓝色”字体所标注的有哪些山体部位?初步认识山体部位的外貌特点)

2、大山的磅礴和壮美总是让人流连忘返,大山深处总是让人无限的向往,现在社会上就有这么一群人,喜欢到大山深处去探险,被人们称为“驴友”,导出“迷路的驴友”的救援信息。

设计意图:通过观看山区旅游的景观照片,初步了解五种山体的部位及外貌特点,通过设计“迷路的驴友”,激发学生的求知欲,培养学生助人为乐的爱心。

(二)补全救援图——技能一认识高度、等高线

1、海拔和相对高度的定义及应用。

海拔:地面某个地点高出海平面的垂直距离,也叫绝对高度。

相对高度:地面某个地点高出另一地点的垂直距离。

2、观看视频“等高线和等高线地形图”,加深对等高线、等高距、等高线地形图的直观认识。

3、运用等高线地形图的特点,补全救援图。

4、课堂练习:等高线和等高线地形图的应用。

5、课堂小结

(三)走进搜救山——技能二识别山体部位

1、在图片中认识山体的五个部位:山峰、鞍部、山脊、山谷、陡崖

2、应用各组事先准备的山体模型,在模型上再次认识山体的五个部位,加深对山体五个部位的直观认识。

3、进山搜救线路 1和 2的选择,总结坡度陡缓和等高线疏密的关系。

设计意图:通过设计“补全救援图”环节,帮助学生们认识什么是等高线?什么是等高距?以及等高线地形图的特点并加以巩固练习。

陡坡:等高线密集

缓坡:等高线稀疏

(四)判读救援图——技能三判读等高线地形图

小组合作探究:参照山体部位模型和等高线地形图,

①明确等高线地形图上字母所代表的地形部位的名称;

②通过等高线的特征总结山体部位的特点。

1、教师带领学生一起探究 A点山体部位的名称和等高线的特征。

2、划分小组任务,分别探究字母 B C D E F G六点的山体部位名称和等高线特征。各小组选派一名代表展示小组探究结果并总结:

设计意图:通过设计“走进搜救山”环节,认识山体的五个部位,并结合事先准备的山体模型,再次直观认识山体的五个部位,帮助学生们更好的去理解和应用,也为下一个教学环节做好知识铺垫。

(五)判断救援点——技能四等高线地形图的应用

1、分析救援信息:我们在海拔 200米的山谷中,这里有一条自南向北流淌的小溪。重点信息:

①海拔 200米②山谷③自南向北流淌的小溪

2、结合重要信息,运用所学知识,准确找到迷路的驴友,顺利完成本次救援任务。

3、巩固练习

设计意图:通过设计“判断救援点”环节,呼应前面的问题,提炼重要的三个搜救信息,运用本节课所学的知识,准确找到迷路的驴友,顺利完成本次救援任务。设计巩固练习,对本节课的重难点的落实再巩固和强化。

(六)课堂小结:

本节主线:补全救援图——走进搜救山——识别救援图——判断救援点

励志教育:山高人为峰,努力定成功;志在高峰,奋勇拼搏!希望同学们通过自己的努力,奋勇拼搏,赢得自己未来精彩的人生!

设计意图:通过设计“判断救援点”环节,呼应前面的问题,提炼重要的三个搜救信息,运用本节课所学的知识,准确找到迷路的驴友,顺利完成本次救援任务。设计巩固练习,对本节课的重难点的落实再巩固和强化。