1.1 化学反应的热效应 (含解析)能力检测 2023-2024学年高二上学期化学鲁科版(2019)选择性必修1

文档属性

| 名称 | 1.1 化学反应的热效应 (含解析)能力检测 2023-2024学年高二上学期化学鲁科版(2019)选择性必修1 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 559.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁科版(2019) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-11-26 15:24:15 | ||

图片预览

文档简介

1.1 化学反应的热效应 能力检测

一、单选题

1.化学与生活息息相关,下列说法正确的是( )

A.食物储藏在冰箱中,主要目的是便于食物的分类放置

B.为减少汽车尾气污染,可在排气管处设置催化转化装置

C.“冰,水为之,而寒于水”,说明冰的能量一定低于水

D.使用水煤气的家庭灶具,可直接改用天然气

2.如图是课外活动小组设计用化学电源使LED灯发光的装置。下列说法错误的是( )

A.铜片表面有气泡生成

B.装置中存在“化学能→电能→光能”的转换

C.如果将硫酸换成硫酸铜,导线中不会有电子流动

D.如果将锌片换成铁片,电路中的电流方向不变

3.下列做法科学的是( )

A.将废电池深埋

B.大量使用化肥

C.开发太阳能、风能和氢能

D.大量开发利用可燃冰

4.下列观点你不赞成的是( )

A.氢气让人欢喜让人忧

B.煤为人类提供能源和化工原料的同时,也埋下了祸根

C.煤气化能提高市民的生活质量,同时也是潜伏着的无形杀手

D.水虽然是取之不尽的,但个别地区存在用水危机

5.人类未来最理想的燃料是( )

A.煤 B.石油 C.氢气 D.天然气

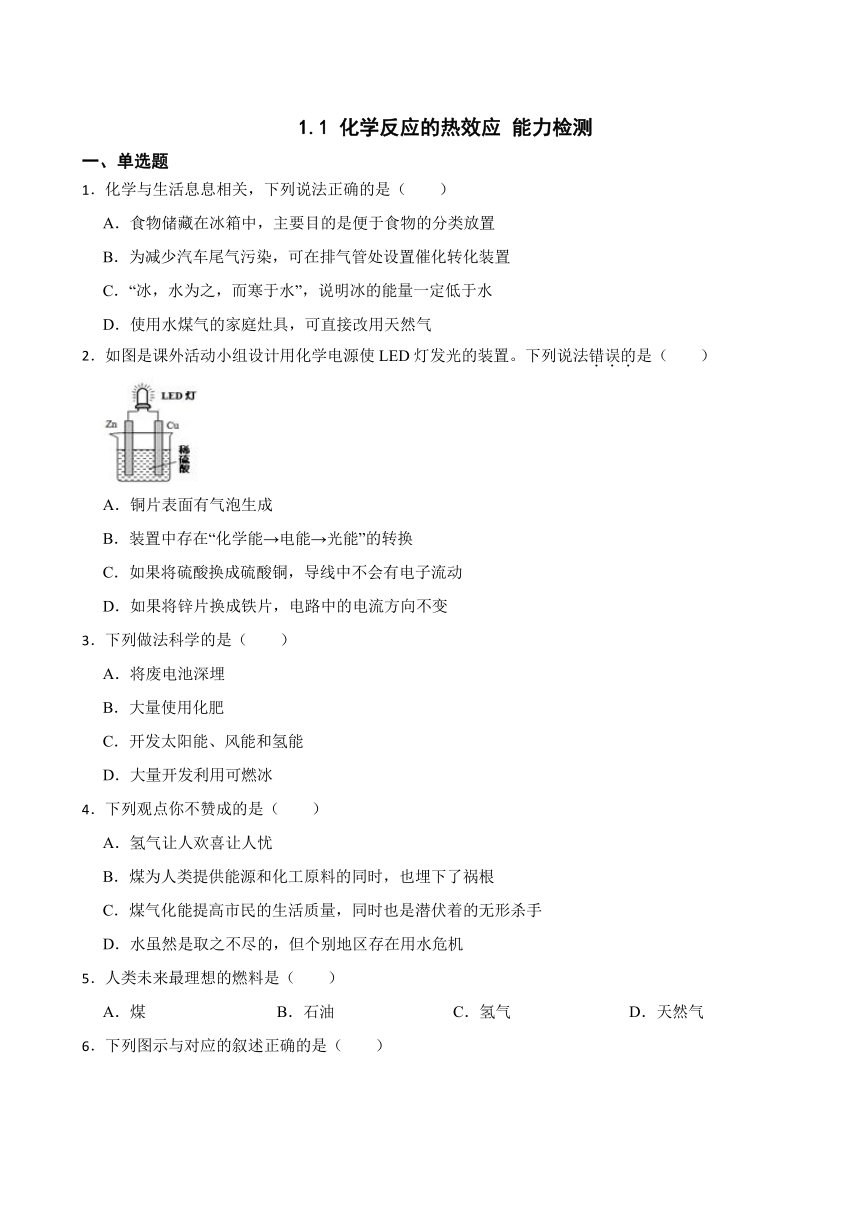

6.下列图示与对应的叙述正确的是( )

A.图1所示曲线表示HCN(g)转化为HNC(g)需要吸收59.3kJ的能量

B.图2所示的阴影部分面积可表示正反应速率的改变值

C.图3所示曲线中状态①的物质比状态②的物质稳定

D.图4是其他条件相同时,镁条与不同浓度盐酸反应曲线,其中曲线a表示的盐酸浓度比曲线b大

7.已知热化学方程式:

①

②

③

则反应的为( )

A. B.

C. D.

8.自由基是化学键断裂时产生的含未成对电子的中间体,活泼自由基与氧气的反应一直是科研人员的关注点。HNO自由基与O2反应过程的能量变化如图所示,下列说法正确的是( )

A.反应物的键能总和大于生成物的键能总和

B.该历程中最大正反应的活化能E正=186.19 kJ mol-1

C.两种产物中P2更稳定,相同条件下Z转化为产物的速率:v(P1)<v(P2)

D.使用催化剂能提高产物P2的平衡产率

9.已知:H2S与不足量的O2反应时,生成S和H2O。根据以下三个热化学方程式:

ΔH1①

ΔH2②

ΔH3③

ΔH1、ΔH2、ΔH3三者大小关系正确的是( )

A.ΔH1>ΔH3>ΔH2 B.ΔH3>ΔH2>ΔH1

C.ΔH1>ΔH2>ΔH3 D.ΔH2>ΔH1>ΔH3

10.某反应的反应过程中能量变化如图所示,有关说法错误的是( )

A.该反应为吸热反应

B.该反应的ΔH=E2-E1

C.使用催化剂能降低反应活化能,提高活化分子百分数

D.催化剂能同等程度地改变正逆反应速率,但不改变ΔH

11.反应4NH3(g)+5O2(g) 4NO(g)+6H2O(g), H=-akJ mol-1,在5L密闭容器投入1molNH3和1mol的O2,2分钟后NO的物质的量增加了0.4mol,下列说法正确的是( )

A.2分钟反应放出的热量值小于0.1akJ

B.用氧气表示0~2min的反应速率:v(O2)=0.05mol·L-1·min-1

C.2分钟内NH3的转化率是50%

D.2分钟末c(H2O)=0.6mol/L

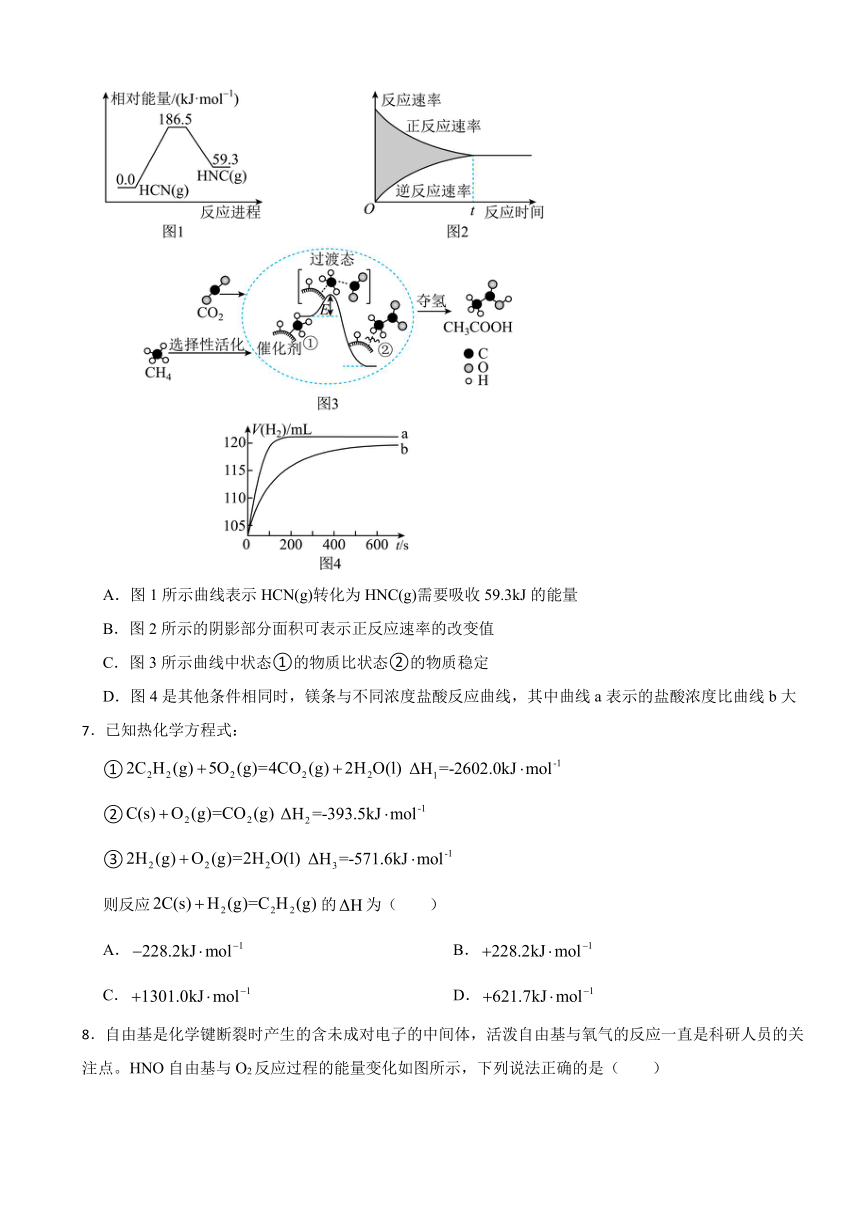

12.利用含碳化合物合成燃料是解决能源危机的重要方法,已知CO(g)+2H2(g) CH3OH(g)反应过程中的能量变化情况如图所示。下列判断正确的是( )

A.该反应的ΔH=+91 kJ·mol-1

B.1 mol CO(g)和2 mol H2(g)断键放出能量419 kJ

C.反应物的总能量大于生成物的总能量

D.如果该反应生成液态CH3OH,则ΔH增大

13. 分子中只存在S-F键。已知:1moLS(s)转化为气态硫原子吸收能量280kJ,断裂1moLS-F键需吸收330kJ能量。 ,则断裂1moLF-F键需要的能量为( )

A. B.

C. D.

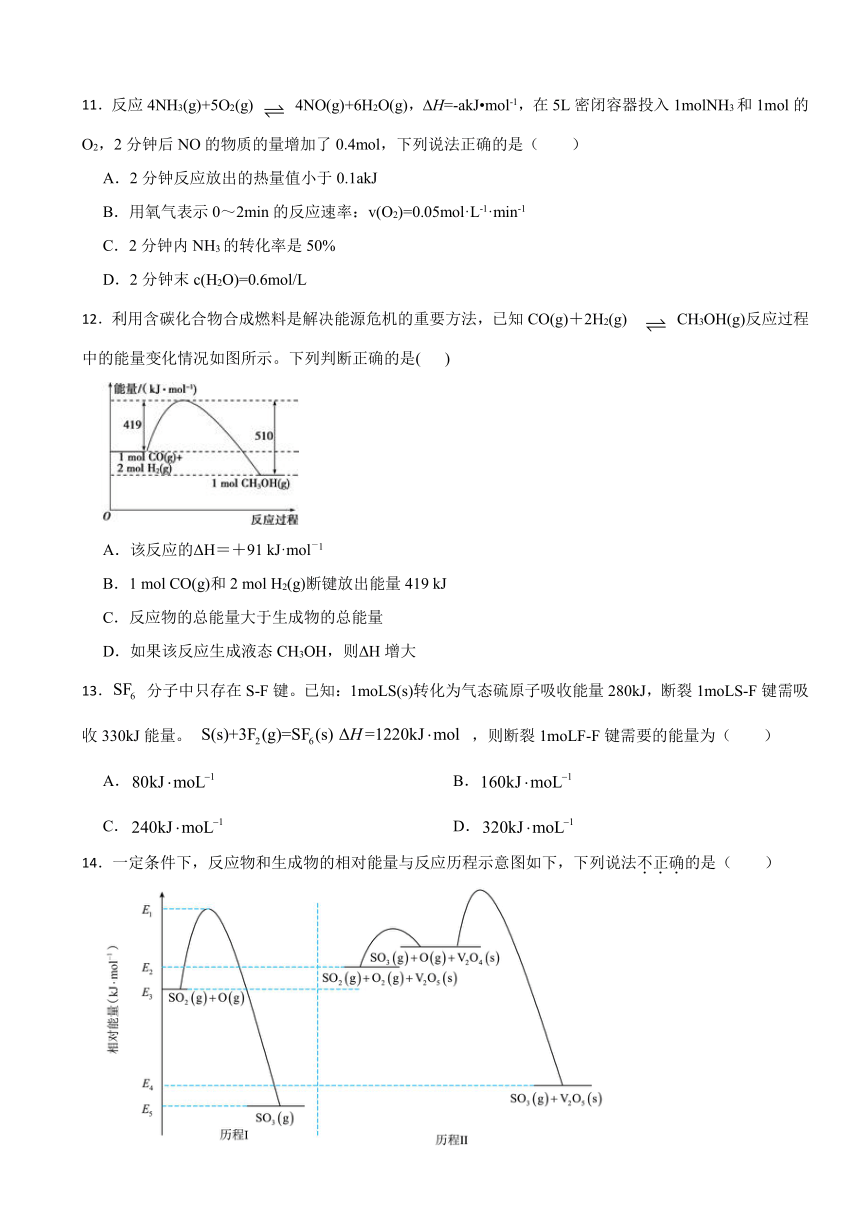

14.一定条件下,反应物和生成物的相对能量与反应历程示意图如下,下列说法不正确的是( )

A.由历程I可计算,的总键能

B.由历程Ⅱ可知,相同条件下的浓度比的浓度对反应速度影响更大

C.相同条件下,的平衡转化率,历程I=历程Ⅱ

D.由历程I和历程Ⅱ可得,

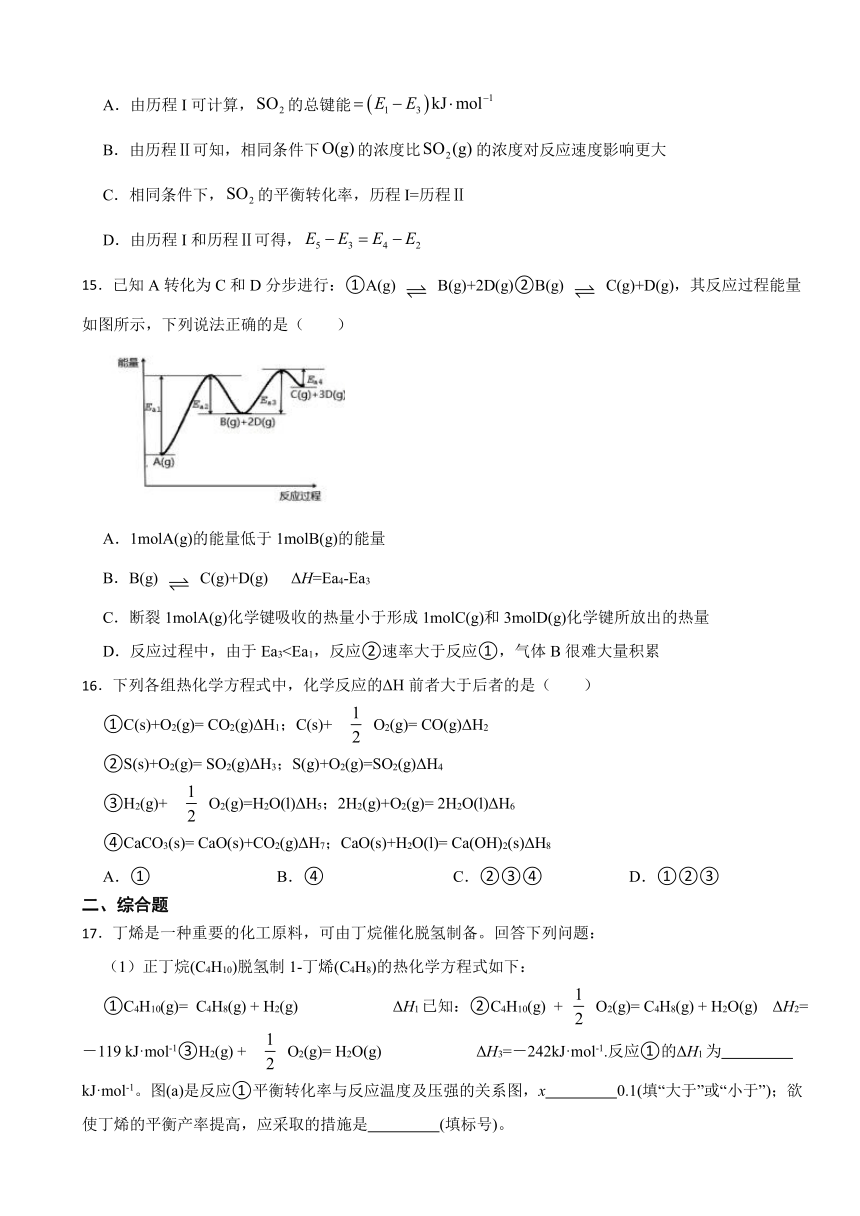

15.已知A转化为C和D分步进行:①A(g) B(g)+2D(g)②B(g) C(g)+D(g),其反应过程能量如图所示,下列说法正确的是( )

A.1molA(g)的能量低于1molB(g)的能量

B.B(g) C(g)+D(g) ΔH=Ea4-Ea3

C.断裂1molA(g)化学键吸收的热量小于形成1molC(g)和3molD(g)化学键所放出的热量

D.反应过程中,由于Ea316.下列各组热化学方程式中,化学反应的ΔH前者大于后者的是( )

①C(s)+O2(g)= CO2(g)ΔH1;C(s)+ O2(g)= CO(g)ΔH2

②S(s)+O2(g)= SO2(g)ΔH3;S(g)+O2(g)=SO2(g)ΔH4

③H2(g)+ O2(g)=H2O(l)ΔH5;2H2(g)+O2(g)= 2H2O(l)ΔH6

④CaCO3(s)= CaO(s)+CO2(g)ΔH7;CaO(s)+H2O(l)= Ca(OH)2(s)ΔH8

A.① B.④ C.②③④ D.①②③

二、综合题

17.丁烯是一种重要的化工原料,可由丁烷催化脱氢制备。回答下列问题:

(1)正丁烷(C4H10)脱氢制1-丁烯(C4H8)的热化学方程式如下:

①C4H10(g)=

C4H8(g) + H2(g) ΔH1已知:②C4H10(g)

+ O2(g)= C4H8(g) + H2O(g) ΔH2=-119 kJ·mol-1③H2(g) + O2(g)= H2O(g) ΔH3=-242kJ·mol-1.反应①的ΔH1为 kJ·mol-1。图(a)是反应①平衡转化率与反应温度及压强的关系图,x 0.1(填“大于”或“小于”);欲使丁烯的平衡产率提高,应采取的措施是 (填标号)。

A.升高温度 B.降低温度 C.增大压强 D.降低压强

(2)丁烷和氢气的混合气体以一定流速通过填充有催化剂的反应器(氢气的作用是活化催化剂),出口气中含有丁烯、丁烷、氢气等。图(b)为丁烯产率与进料气中n(氢气)/n(丁烷)的关系。图中曲线呈现先升高后降低的变化趋势,其降低的原因是 。

(3)图(c)为反应产率和反应温度的关系曲线,副产物主要是高温裂解生成的短碳链烃类化合物。590

℃之后,丁烯产率快速降低的主要原因是 。

18.随着世界工业经济的发展、人口的剧增,全球能源紧张及世界气候面临越来越严重的问题,如何降低大气中CO2的含量及有效地开发利用CO2引起了全世界的普遍重视。

(1)把煤作为燃料可通过下列两种途径:

途径I:C(s)+O2(g)=CO2(g) ΔH1<0 ①

途径II:先制成水煤气:C(s)+H2O(g)=CO(g)+H2(g) ΔH2>0 ②

再燃烧水煤气:2CO(g)+O2(g)=2CO2(g) ΔH3<0 ③

2H2(g)+O2(g)=2H2O(g) ΔH4<0 ④

则途径I放出的热量 (填“大于”“等于”或“小于”)途径II放出的热量;ΔH1、ΔH2、ΔH3、ΔH4的数学关系式是 。

(2)在25℃、101kPa下,2g甲醇完全燃料放热45.36kJ,写出甲醇燃烧热的热化学方程式 。

(3)已知①CO(g)+ O2(g)=CO2(g) H1=-283.0kJ/mol

②H2(g)+ O2(g)=H2O(l) ΔH2=-285.8kJ/mol

③C2H5OH(l)+3O2(g)=2CO2(g)+3H2O(l) ΔH3=-1370kJ/mol

试计算④2CO(g)+4H2(g)=H2O(l)+C2H5OH(l)的ΔH= 。

(4)近年来,研究人员提出利用含硫物质热化学循环实现太阳能的转化与存储。过程如下:

反应I:2H2SO4(l)=2SO2(g)+2H2O(g) H1=+551kJ/mol

反应Ⅲ:S(s)+O2(g)=SO2(g) H3=-297kJ/mol

反应Ⅱ的热化学方程式:

19.回答下列问题:

(1)已知丙烷完全燃烧生成CO2和1

mol H2O(l)放出553.75kJ的热量,写出表示丙烷燃烧热的热化学方程式: 。

(2)在25℃、101kPa下,一定质量的无水乙醇(C2H5OH)完全燃烧时放出热量QkJ,其燃烧生成的CO2用过量饱和石灰水吸收可得100gCaCO3沉淀,则乙醇燃烧的热化学方程式为 。

(3)NaBH4(s)与H2O(l)反应生成NaBO2(s)和氢气,在25℃、101kPa下,已知每消耗3.8gNaBH4(s)放热21.6kJ,该反应的热化学方程式是 。

(4)化学反应中放出的热能(焓变,ΔH)与反应物和生成物的键能(E)有关。已知:E(H—H)=436kJ mol-1,E(Cl—Cl)=243kJ mol-1,E(H—Cl)=432kJ mol-1。则H2(g)+Cl2(g)

=2HCl(g) ΔH= 。

(5)如图是N2(g)和H2(g)反应生成2molNH3(g)过程中能量变化的示意图,请计算每生成1molNH3(g)放出热量为 。

20.

(1)Ⅰ.在2L密闭容器内,800℃时反应:2NO(g)+O2(g)2NO2(g)体系中,n(NO)随时间的变化如表:

时间(s) 0 1 2 3 4 5

n(NO)(mol) 0.020 0.010 0.008 0.007 0.007 0.007

800℃,反应达到平衡时,NO的转化率是 。

(2)用O2表示从0~2s内该反应的平均速率v= 。

(3)Ⅱ.将一定量纯净的氨基甲酸铵(NH2COONH4)置于特制的密闭真空容器中(假设容器体积不变,固体试样体积忽略不计),在恒定温度下使其达到分解平衡:NH2COONH4(s)2NH3(g)+CO2(g)。下列不能判断该分解反应已经达到化学平衡状态的是____(填选项)。

A.2v生(NH3)=v耗(CO2)

B.密闭容器中氨气的物质的量不变

C.容器中CO2与NH3的物质的量之比保持不变

D.密闭容器中总压强保持不变

E.形成6个N—H键的同时有2C=O键断裂

(4)能使该反应的反应速率增大的是____(选项)。

A.及时分离出CO2气体 B.适当升高温度

C.加入少量NH2COONH4(s) D.选择高效催化剂

(5)如图所示,上述反应中断开反应物中化学键吸收的能量 (填“大于”“等于”或“小于”)形成生成物中化学键放出的能量。

21.中和热的测定是高中重要的定量实验。取0.55mol/L的NaOH溶液50mL与0.25mol/L的硫酸50mL置于图所示的装置中进行中和热的测定实验,回答下列问题:

(1)从如图实验装置看,其中尚缺少的一种玻璃用品是 。

(2)若改用60mL 0.25 mol L-1H2SO4和50mL 0.55mol L-1NaOH溶液进行反应与上述实验相比,所放出的热量 (填“相等”“不相等”),若实验操作均正确,则所求中和热 (填“相等”“不相等”)

(3)写出稀盐酸和稀氢氧化钠溶液反应表示中和热的热化学方程式(中和热数值为57.3kJ/mol): 。

(4)某学生实验记录数据如下:

实验 起始温度t1/℃ 终止温度t2/℃

序号 硫酸 氢氧化钠溶液 混合溶液

① 20.0 20.1 23.2

② 20.2 20.4 23.4

③ 20.5 20.6 23.6

依据该学生的实验数据计算,该实验测得的中和热△H= (结果保留一位小数)。

(5)上述实验数值结果与57.3kJ/mol 有偏差,产生偏差的原因可能是 。

a.用温度计测定NaOH溶液起始温度后直接测定盐酸的温度

b.量取盐酸的体积时仰视读数

c.分多次把NaOH溶液倒入盛有盐酸的小烧杯中

d.实验装置保温、隔热效果差

答案解析部分

1.【答案】B

【解析】【解答】A.食物储藏在冰箱中主要是为了减慢食物的腐败,故A不符合题意;

B.在排气管处设置催化转化装置,可以减少汽车尾气的排放,减少污染,故B符合题意;

C.未知水与冰的量,无法判断能量高低,故C不符合题意;

D.水煤气主要为“CO和H2”耗氧比为2∶1,而甲烷的耗氧比为1∶2,故相同情况下,应增加进空气的量,不可直接改用天然气,故D不符合题意;

故答案为:B。

【分析】A.冰箱温度低,可以减慢反应速率;

B.催化转化装置可以将污染气体转化为无污染的气体;

C.能量与质量有关;

D.水煤气和天然气的成分不同。

2.【答案】C

【解析】【解答】A.该原电池锌做负极,铜做正极,铜片表面有气泡生成,故A不符合题意;

B.原电池是把化学能转化为电能的装置,灯泡发光,所以 装置中存在“化学能→电能→光能”的转换,故B不符合题意;

C.如果将硫酸换成硫酸铜,还可以组成原电池,锌做负极,铜做正极,锌和硫酸铜发生自发的氧化还原反应,导线中会有电子流动,故C符合题意;

D.如果将锌片换成铁片,就变成了铁和稀硫酸反应,铁做负极,铜做正极,电路中的电流方向不变,故D不符合题意;

故答案为C。

【分析】在该原电池中,锌做负极,发生失电子的氧化反应,其电极反应式为Zn-2e-=Zn2+;铜作为正极,稀硫酸中的H+在铜片上发生得电子的还原反应,生成H2,其电极反应式为2H++2e-=H2↑;据此结合选项分析。

3.【答案】C

【解析】【解答】A.为防止电池中的重金属离子污染土壤和水源,废电池要集中处理,不能深埋,A项不符合题意;

B. 适量施用化肥有利于提高农作物的产量,但大量使用会使土地板结硬化,污染环境,B项不符合题意;

C. 开发太阳能、风能和氢能等洁净能源可减少化石燃料的使用,减少污染物的排放,C项符合题意;

D.可燃冰可作燃料,合理开发利用可燃冰有助于缓解能源紧缺,但这不是缓解能源紧缺的唯一途径,开发氢能、地热能、风能等都有助于缓解能源紧缺,D项不符合题意;

故答案为:C。

【分析】A.电池中含有重金属;

B.化肥需要适量使用;

C.开发新能源有利于环境保护;

D.可燃冰的燃烧会增加含碳物质。

4.【答案】D

【解析】【解答】A、H2让人欢喜是由于其为理想能源,让人忧是由于其易燃易爆;

B、由于煤在作燃料时会产生一些污染物,故也埋下了祸根;

C、“无形杀手”是基于煤气化的气体是易燃易爆性气体,有时还会带有一些有毒物质;

D、“水是取之不尽的”是错误的认识。

故答案为:D

【分析】氢能、太阳能、核能、风能、电能、水能、潮汐能和地热能、氢气等属于新能源。

5.【答案】C

【解析】【解答】解:A、煤燃烧会生成二氧化硫等空气污染物,会造成环境污染,故A错误;

B、石油燃烧释放出二氧化碳和二氧化硫,引起温室效应和酸雨,故B错误;

C、氢气燃烧生成水,对环境没有污染,所以最理想的燃料,故C正确;

D、天然气燃烧会释放出二氧化碳,会造成温室效应,故D错误;

故选C.

【分析】氢气燃烧时与空气中的氧结合生成水,不会造成污染.

A、煤燃烧会生成二氧化硫等空气污染物;

B、石油燃烧释放出二氧化碳和二氧化硫;

C、氢气燃烧的产物只有水;

D、天然气燃烧会释放出二氧化碳.

6.【答案】D

【解析】【解答】A.利用焓变=生成物总能量-反应物总能量;图1所示曲线表示1molHCN(g)转化为1molHNC(g)需要吸收59.3kJ的能量,若不知道反应物的物质的量,则无法计算,A错误;

B.依据,图2所示的阴影部分面积表示物质的量浓度的改变值,B错误;

C.物质的能量越低,越稳定,由图3可知,所示曲线中状态①的物质能量高,状态②的物质的能量低,故状态②的物质稳定,C错误;

D.依据图4信息,其他条件相同时,盐酸的浓度越大,反应速率越快,反应需要的时间越短,镁条与不同浓度盐酸反应曲线,其中曲线a表示的盐酸浓度比曲线b大,D正确;

故选D。

【分析】A.利用焓变=生成物总能量-反应物总能量;

B.依据分析;

C.物质的能量越低,越稳定;

D.依据其他条件相同时,盐酸的浓度越大,反应速率越快。

7.【答案】B

【解析】【解答】已知:①

②C(s)+O2(g)=CO2(g)△H2=-393.5kJ mol-1

③

根据盖斯定律②×2+③-①可得2C(s)+H2(g)=C2H2(g)的△H=-393.5kJ mol-1×2+(-571.6kJ·mol-1)-(-2602.0kJ mol-1)=+228.2kJ·mol-1,

故答案为B。

【分析】根据盖斯定律计算。

8.【答案】B

【解析】【解答】A.从图中可以看出,反应物的总能量高于生成物的总能量,则反应物的键能总和小于生成物的键能总和,A不符合题意;

B.该历程中最大正反应的活化能E正=205.11 kJ mol-1-18.92 kJ mol-1=186.19 kJ mol-1,B符合题意;

C.两种产物中P2的能量更低,更稳定,相同条件下Z转化为产物的活化能E(P1)<E(P2),则Z转化为产物的速率:v(P1)>v(P2),C不符合题意;

D.使用催化剂能降低反应在的活化能,加快反应速率,但不能提高产物P2的平衡产率,D不符合题意;

故答案为:B。

【分析】A.依据图像分析;

B.依据反应历程计算;

C.物质能量越低,越稳定,活化能越低,反应速率越快;

D.使用催化剂能降低反应在的活化能,加快反应速率,不影响化学平衡;

9.【答案】B

【解析】【解答】依据反应的能量守恒可知反应都是放热反应,

① ΔH1

② ΔH2

③ ΔH3 (ΔH1、ΔH2、ΔH3均为负数)

反应②③相比,生成气态水和生成液态水相比,生成液态水放出的热量多,所以ΔH3>ΔH2;

反应①②相比,由于②反应中生成的单质硫转化为SO2气体时放出热量,所以ΔH2>ΔH1,综上所述ΔH1、ΔH2、ΔH3三者大小关系为ΔH3>ΔH2>ΔH1,

故答案为:B。

【分析】生成气态水和生成液态水相比,生成液态水放出的热量多;单质硫转化为二氧化硫时放出热量,燃烧均为放热反应,焓变为负值。

10.【答案】B

【解析】【解答】A.由图像可知,该反应反应物总能量低于生成物总能量,因此该反应为吸热反应,故A项说法不符合题意;

B.化学反应焓变=生成物总能量-反应物总能量,因此该反应的ΔH=E1-E2,故B项说法符合题意;

C.催化剂能降低反应活化能,使用催化剂将使体系中活化分子数增加,体系中分子数不变,因此活化分子百分数将增加,故C项说法不符合题意;

D.催化剂只是同等程度增加正逆反应速率,不改变反应热,故D项说法不符合题意;

故答案为B。

【分析】A、反应物总能量低于生成物总能量,该反应为吸热反应;

B、焓变=生成物总能量-反应物总能量;

C、催化剂可降低反应活化能,提高活化分子百分数;

D、催化剂对反应热没有影响。

11.【答案】B

【解析】【解答】在5L密闭容器投入1molNH3和1molO2,2分钟后NO的物质的量增加了0.4mol,则:

A.由热化学方程式可知生成4molNO,则放出akJ热量,则生成0.4molNO,则热量值为0.1akJ,A不符合题意;

B.用氧气表示2分钟的反应速率:v(O2)= =0.05mol L min-1,B符合题意;

C.2分钟内NH3的转化率是 ×100%=40%,C不符合题意;

D.2分钟末c(H2O)= =0.12mol/L,D不符合题意;

故答案为:B。

【分析】A.根据能量的变化与化学计量系数之比成正比,故可计算出能量为0.1aKJ

B.根据一氧化氮的数据计算出速率,速率之比等于化学计量系数之比即可计算氧气的速率

C.根据数据2min内氨气的转化量即可

D.根据数据计算出2min末水的物质的量即可

12.【答案】C

【解析】【解答】A.焓变等于正逆反应活化能之差,由图可知为放热反应,则ΔH=419kJ/mol-510kJ/mol=-91 kJ mol-1,故A不符合题意;

B.断键吸收能量,形成化学键放热,故B不符合题意;

C.反应放热,则反应物的总能量大于生成物的总能量,故C符合题意;

D.液态CH3OH比气态CH3OH的能量低,则反应放热更多,焓变为负,因此该反应生成液态CH3OH时ΔH减小,故D不符合题意;

故故答案为:C。

【分析】根据图示,反应物的总能量高于生成物的总能量,反应放热;断键吸收能量,形成化学键放热;生成液态CH3OH时,释放出的能量更多,ΔH更小.

13.【答案】B

【解析】【解答】反应热△H=反应物总键能-生成物总键能,设断裂1molF-F键需吸收的能量为x,热化学方程式为S(s)+3F2(g)═SF6(g)△H=-1220kJ/mol,则反应热△H=280KJ/mol+3×xKJ/mol-6x330kJ/mol=-1220kJ/mol,x=160kJ/mol,即断裂1molF-F键需吸收的能量为160kJ,

故答案为:B。

【分析】依据化学方程式结合物质结构分析,反应热△H=反应物断裂化学键吸收的能量-生成物形成化学键放出能量。

14.【答案】A

【解析】【解答】A、(E1-E3)是SO2的活化能,SO2的总键能不是(E1-E3)kJ,故A错误;

B、由历程Ⅱ可知,使用V2O5作催化剂,增大的浓度后,该反应的活化能减小,反应速率加快,说明相同条件下的浓度比的浓度对反应速度影响更大,故B正确;

C、使用催化剂不影响平衡状态,因此相同条件下,的平衡转化率,历程I=历程Ⅱ,故C正确;

D、使用催化剂不改变反应热,则 ,故D正确;

故答案为:A。

【分析】A、由图可知,(E1-E3)kJ是SO2的活化能;

B、历程Ⅱ中,使用催化剂增大的浓度后,反应的活化能减小,反应速率加快;

C、使用催化剂不影响平衡状态;

D、催化剂不改变反应热。

15.【答案】D

【解析】【解答】A. 不能比较1molA(g)的能量和1molB(g)的能量大小,A不符合题意;

B. 从图中反应前后能量变化可知,反应物总能量低于生成物总能量,B(g) C(g)+D(g)为吸热反应,ΔH>0,故ΔH=Ea3-Ea4,B不符合题意;

C. 从图中可知,A转化为C和D为吸热反应,断裂1molA(g)化学键吸收的热量应大于形成1molC(g)和3molD(g)化学键所放出的热量,C不符合题意;

D. 从反应过程的图像中可知, Ea3故答案为:D。

【分析】A.从图中可知1molA(g)的能量低于1molB(g)和2molD(g)的总能量

B.根据焓变=生成物的能量-反应物的能量即可计算

C.根据焓变-生成物的能量-反应物的能量=反应物的键能-生成物的键能,而生成物的能量高于反应物的能量,因此反应物的键能高于生成物的键能

D.活化能越高,速率越慢

16.【答案】C

【解析】【解答】①C完全燃烧放出的热量较多,因ΔH<0,则前者小于后者,故①不符合题意;②固体变为气体要吸热,则后者放出的热量多,因ΔH<0,前者大于后者,故②符合题意;③参加反应的物质的量越大,反应的热量越多,因ΔH<0,前者大于后者,故③符合题意;④碳酸钙分解为吸热反应,ΔH>0,氧化钙和水反应为放热反应,ΔH<0,则前者大于后者,故④符合题意;

②③④符合题意,

故答案为:C。

【分析】对于放热反应,物质燃烧越完全、参加反应的物质的量越大,反应的热量越多,物质的聚集状态不同,反应热不同,固体变为气体要吸热,反应放出的热量越多是解答关键,注意比较时带入ΔH符号是易错点。

17.【答案】(1)+123;小于;AD

(2)氢气是产物之一,随着n(氢气)/n(丁烷)增大,逆反应速率增大,故丁烯产率下降

(3)丁烯高温裂解生成短链烃类

【解析】【解答】(1)②C4H10(g)+1/2O2(g)=C4H8(g)+H2O(g)△H2= 119kJ mol 1

③H2(g)+1/2O2(g)=H2O(g)△H3= 242kJ mol 1

② ③得C4H10(g)=C4H8(g)+H2(g)△H1=+123kJ mol 1;

由图(a)可知温度相同时,由0.1MPa变化到xMPa,丁烷转化率增大,即平衡正向移动,该反应是气体体积增大的反应,所以x的压强更小,x<0.1; 由于反应①为吸热反应,温度升高时,平衡正向移动,丁烯的平衡产率增大,反应①正向进行时体积增大,减压时平衡正向移动,丁烯的平衡产率增大,因此AD正确。本小题答案为:+123;小于;AD。(2)丁烷分解产生丁烯和氢气,一开始充入氢气是活化催化剂,同时氢气作为反应①的产物,增大氢气的量会促使平衡逆向移动,从而减少平衡体系中的丁烯的含量,使丁烯的产率降低。本小题答案为:氢气是产物之一,随着n(氢气)/n(丁烷)增大,逆反应速率增大,故丁烯产率下降。(3)图(c)为反应产率和反应温度的关系曲线,副产物主要是高温裂解生成的短碳链烃类化合物。温度超过590℃时,由于丁烷高温会裂解生成短链烃类,所以参加反应①的丁烷也就相应减少,产率下降。本小题答案为:丁烯高温裂解生成短链烃类。

【分析】本题考查的是用盖斯定律进行有关反应热的计算、化学平衡的影响因素。

①根据盖斯定律,②式-③式可得①式的△H1;

②由图(a)定温度,压强由0.1MPa变化到xMPa,丁烷的转化率增大,即平衡正向移动,结合反应前后气体体积的变化分析x;

③要使丁烯的平衡产率增大,需通过改变温度和压强使平衡正向移动;丁烷分解产生丁烯和氢气,增加氢气的量会促使平衡逆向移动,丁烯的产率下降;由题中信息可知丁烷高温会裂解生成短链烃类,所以当温度超过590℃时,部分丁烷裂解导致产率降低。

18.【答案】(1)等于;ΔH1=ΔH2+ (ΔH3+ΔH4)

(2)CH3OH(l)+ O2(g)=CO2(g)+2H2O(l)ΔH=-725.76kJ·mol-1

(3)-339.2kJ/mol

(4)3SO2(g)+2H2O(g)=2H2SO4(l)+S(s) H=-254kJ/mol

【解析】【解答】(1)根据盖斯定律可知,反应热只与始态和终态有关,而与反应的途径无关,通过观察可知途径I和途径I是等效的,途径I和途径I等量的煤燃烧消耗的氧气相等,两途径最终生成物只有二氧化碳,所以途径I放出的热量等于途径I放出的热量;途径I:C(s) +H2O(g)=CO(g) +H2(g)② ΔH2>0②再燃烧水煤气: 2CO(g) +O2(g)=2CO2(g)ΔH3<0③2H2(g) +O2 (g)=2H2O(g) ΔH4<0④由盖斯定律可知,②×2+③+④得2C(s) +2O2 (g)=2CO2(g)ΔH=2ΔH2+ΔH3+2ΔH4.所以ΔH1= ΔH= ( 2ΔH2+ΔH3+ΔH4) =ΔH2+ ( ΔH3+ΔH4);

(2)在25℃、101kPa下,2g甲醇( CH3OH )燃烧生成CO2和液态水时放热45.36kJ,32g甲醇燃烧生成1molCO2和液态水放出热量为752.76KJ;则表示甲醇燃烧的热化学方程式为: CH3OH(1) + O2(g) =CO2(g) +2H2O (1) ΔH=-752.76kJ·mol-1 ;

(3)已知①CO(g)+1212O2(g)=CO2(g) H1=-283.0kJ/mol,②H2(g)+1212O2(g)=H2O(l) ΔH2=-285.8kJ/mol,③C2H5OH(l)+3O2(g)=2CO2(g)+3H2O(l) ΔH3=-1370kJ/mol,④2CO(g)+4H2(g)=H2O(l)+C2H5OH(l) ΔH,由盖斯定律可知④=2×①+4×②-③,④2CO(g)+4H2(g)=H2O(l)+C2H5OH ΔH= 2 H1+4ΔH2 -ΔH3=-339.2kJ/mol

(4)根据题中信息反应Ⅱ的化学方程式:3SO2+2H2O=2H2SO4+S,反应I:2H2SO4(l)=2SO2(g)+2H2O(g) H1=+551kJ/mol反应Ⅲ:S(s)+O2(g)=SO2(g) H3=-297kJ/mol,由盖斯定律可知3SO2(g)+2H2O(g)=2H2SO4(l)+S(s) H=- H1- H3=-254kJ/mol 【分析】 (1)根据盖斯定律分析;

(2)燃烧热是1mol纯物质完全燃烧生成稳定氧化物时放出的热量;

(3)根据盖斯定律计算;

(4)根据盖斯定律计算。

19.【答案】(1)C3H8(g)+5O2(g)=3CO2(g)+4H2O(l) =-2215kJ/mol

(2)C2H5OH(l)+3O2(g)→2CO2(g)+3H2O(l) ΔH=-2QkJ·mol-1

(3)NaBH4(s)+2H2O(l) =NaBO2(s)+4H2(g) ΔH=-216kJ·mol-1

(4)-185kJ·mol-1

(5)46.1kJ

【解析】【解答】(1)丙烷燃烧的化学方程式为C3H8(g)+5O2(g)=3CO2(g)+4H2O(l),因为丙烷完全燃烧生成CO2和1 mol H2O(l)放出553.75kJ的热量,所以丙烷完全燃烧生成CO2和4 mol H2O(l)放出的热量为4×553.75kJ=2215kJ,其热化学方程式为:C3H8(g)+5O2(g)=3CO2(g)+4H2O(l) =-2215kJ/mol;答案为:C3H8(g)+5O2(g)=3CO2(g)+4H2O(l) =-2215kJ/mol;

(2)一定质量的无水乙醇(C2H5OH)完全燃烧生成的CO2用过量饱和石灰水吸收可得100gCaCO3沉淀,则CO2的物质的量为n(CO2)= n(CaCO3)= , 则C2H5OH的物质的量为0.5mol,由题给条件知,0.5mol C2H5OH完全燃烧时放出热量QkJ,则1mol C2H5OH完全燃烧时放出热量2QkJ,则乙醇燃烧的热化学方程式为C2H5OH(l)+3O2(g)→2CO2(g)+3H2O(l) ΔH=-2QkJ·mol-1;答案为:C2H5OH(l)+3O2(g)→2CO2(g)+3H2O(l) ΔH=-2QkJ·mol-1;

(3)已知每消耗3.8gNaBH4(s)放热21.6kJ,则消耗1mol NaBH4(s)放热为 ,则该反应的热化学方程式是NaBH4(s)+2H2O(l) =NaBO2(s)+4H2(g) ΔH=-216kJ·mol-1;答案为:NaBH4(s)+2H2O(l) =NaBO2(s)+4H2(g) ΔH=-216kJ·mol-1;

(4)因为ΔH=反应物的键能-生成物的键能,所以对于反应H2(g)+Cl2(g) =2HCl(g) ,ΔH= E(H—H)+ E(Cl—Cl)-2 E(H—Cl)= 436kJ mol-1+243kJ mol-1-2×432kJ mol-1=-185 kJ mol-1;故答案为-185 kJ mol-1;

(5)如图是N2(g)和H2(g)反应生成2molNH3(g)过程中能量变化的示意图,从图中可知,N2(g)和H2(g)反应生成2molNH3(g)放出的热量为 =E1-E2=335kJ mol-1-427.2kJ mol-1=-92.2 kJ mol-1,则每生成1molNH3(g)放出的热量为46.1kJ,故答案为46.1kJ;

【分析】(1)写出丙烷燃烧的化学方程式,结合生成1molH2O是放出的热量计算反应热,从而得出热化学方程式。

(2)写出乙醇燃烧的化学方程式,结合反应生成CO2的量计算反应热,从而得出热化学方程式。

(3)写出反应的化学方程式,结合NaBH4的量计算反应热,从而得出反应的热化学方程式。

(4)反应热等于反应物键能总和减去生成物的键能总和,据此计算反应热。

(5)根据反应的能量图,结合反应热ΔH=E1-E2进行计算。

20.【答案】(1)65%

(2)1.5×10-3mol·L-1·s-1

(3)A;C

(4)B;D

(5)大于

【解析】【解答】Ⅰ.(1)根据表格数据可知3s后NO的物质的量不再改变,反应达到平衡,此时Δn(NO)=0.020mol-0.007mol=0.013mol,转化率为×100%=65%;

(2)0~2s内v(NO)==3.0×10-3mol·L-1·s-1,速率之比等于化学计量数之比,所以v(O2)=v(NO)=×3.0×10-3mol·L-1·s-1=1.5×10-3mol·L-1·s-1;

Ⅱ.(3) A.2v生(NH3)=v耗(CO2),则4v生(CO2)=v耗(CO2),正逆反应速率不相等,不能说明反应达到平衡, A正确;

B.密闭容器中氨气的物质的量不变说明正逆反应速率相等,反应达到平衡,B不正确;

C.初始投料为氨基甲酸铵,为固体,所以无论反应是否达到平衡,容器中CO2与NH3的物质的量之比均为1:2,C正确;

D.该反应是气体系数之和增大的反应,当气体压强不变时,说明气体的物质的量不再增加,反应处于平衡状态,D不正确;

E.形成6个N-H键即生成2个NH3,有2个C=O键断裂即消耗1个CO2,正反应速率等于负反应速率,可判定为平衡态,E不正确;

故答案为:AC;

(4)A.及时分离出CO2气体,气体的浓度减小,反应速率减慢,A不正确;

B.升高温度活化分子百分数增大,反应速率加快,B正确;

C.NH2COONH4为固体,加入少量NH2COONH4对反应速率几乎没有影响,C不正确;

D.选择高效催化剂,降低反应的活化能,可以加快反应速率,D正确;

故答案为:BD;

(5)由图可知,反应物的总能量小于生成物的总能量,该反应为吸热反应,对于吸热反应来说反应物中化学键吸收的能量大于形成生成物中化学键放出的能量。

【分析】(1)由表可知,在3s后达到平衡,平衡时NO的物质的量为0.007mol,转化率等于变化量除以起始量。

(2)首先计算出0.2s内NO的化学反应速率,利用速率之比等于化学计量数之比,求出氧气的化学反应速率。

(3)判断化学反应是否达到平衡的标志:1.正逆反应速率相等;2.变化的量不再改变。

(4)加快化学反应速率有:升温、使用催化剂、增加浓度、加压等。

(5)由图可知,反应物总能量小于生成物总能量,该反应吸热, 反应中断开反应物中化学键吸收的能量 大于 形成生成物中化学键放出的能量

21.【答案】(1)环形玻璃搅拌棒

(2)不相等;相等

(3)HCl(aq)+NaOH(aq)=NaC l(aq)+H2O(l) △H=-57.3kJ mol-1

(4)-51.8

(5)acd

【解析】【解答】(1)由量热计的构造可知该装置的缺少仪器是环形玻璃搅拌器;(2)反应放出的热量和所用酸以及碱的量的多少有关,并若用60mL 0.25 mol L -1H 2SO 4和50mL 0.55mol L -1NaOH溶液进行反应,与上述实验相比,生成水的量增多,所放出的热量偏高,但是中和热的均是强酸和强碱反应生成1mol水时放出的热,中和热相等;(3) 中和热数值为57.3kJ/mol,故稀盐酸和稀氢氧化钠溶液反应表示中和热的热化学方程式为:HCl(aq)+NaOH(aq)=NaC l(aq)+H 2O(l) △H=-57.3kJ mol -1;(4)第一次测定温度差为:(23.2-20.05)℃=3.15℃,第二次测定的温度差为:(23.4-20.3)℃=3.1℃,第三次测定的温度差为:(23.6-20.55)℃=3.05℃,三次温度差的平均值为: ℃=3.1℃;50mL0.55mol/L氢氧化钠与50mL0.25mol/L硫酸溶液进行中和反应,生成水的物质的量为0.05L×0.50mol/L=0.025mol,溶液的质量为:100mL×1g/cm 3=100g,温度变化的值为△T=3.1℃,则生成0.025mol水放出的热量为:Q=m c △T=100g×4.18J/(g ℃)×3.1℃=1295.8J,即1.2958KJ,所以实验测得的中和热△H=- =-51.8 kJ/mol;(5)a.温度计测定NaOH溶液起始温度后直接插入稀H 2SO 4测温度,硫酸的起始温度偏高,温度差偏小,测得的热量偏小,中和热的数值偏小,选项a正确;

b.量取NaOH溶液的体积时仰视读数,会导致所量的氢氧化钠体积偏大,放出的热量偏高,中和热的数值偏大,选项b错误;

c.分多次把NaOH 溶液倒入盛有硫酸的小烧杯中,热量散失较多,测得温度偏低,中和热的数值偏小,选项c正确;

d.装置保温、隔热效果差,测得的热量偏小,中和热的数值偏小,选项d正确;

故答案为:acd。

【分析】(1)中和热测定实验中成功的关键为:保证热量不散失。所以本题中的装置不合乎要求。具体做法为:两烧杯之间填满泡沫塑料,且两烧杯口平齐。本实验的关键仪器:环形玻璃搅拌棒,考试经常出现。

(2)中和热数值为定值,和所用药品用量无关,都是生成1 mol 水所对应的反应热。

(3)书写中和热的热化学方程式一定要保证水是 1 mol 。

(4)用温度计测量温度时一定要保证温度计恢复室温后再进行测量。

一、单选题

1.化学与生活息息相关,下列说法正确的是( )

A.食物储藏在冰箱中,主要目的是便于食物的分类放置

B.为减少汽车尾气污染,可在排气管处设置催化转化装置

C.“冰,水为之,而寒于水”,说明冰的能量一定低于水

D.使用水煤气的家庭灶具,可直接改用天然气

2.如图是课外活动小组设计用化学电源使LED灯发光的装置。下列说法错误的是( )

A.铜片表面有气泡生成

B.装置中存在“化学能→电能→光能”的转换

C.如果将硫酸换成硫酸铜,导线中不会有电子流动

D.如果将锌片换成铁片,电路中的电流方向不变

3.下列做法科学的是( )

A.将废电池深埋

B.大量使用化肥

C.开发太阳能、风能和氢能

D.大量开发利用可燃冰

4.下列观点你不赞成的是( )

A.氢气让人欢喜让人忧

B.煤为人类提供能源和化工原料的同时,也埋下了祸根

C.煤气化能提高市民的生活质量,同时也是潜伏着的无形杀手

D.水虽然是取之不尽的,但个别地区存在用水危机

5.人类未来最理想的燃料是( )

A.煤 B.石油 C.氢气 D.天然气

6.下列图示与对应的叙述正确的是( )

A.图1所示曲线表示HCN(g)转化为HNC(g)需要吸收59.3kJ的能量

B.图2所示的阴影部分面积可表示正反应速率的改变值

C.图3所示曲线中状态①的物质比状态②的物质稳定

D.图4是其他条件相同时,镁条与不同浓度盐酸反应曲线,其中曲线a表示的盐酸浓度比曲线b大

7.已知热化学方程式:

①

②

③

则反应的为( )

A. B.

C. D.

8.自由基是化学键断裂时产生的含未成对电子的中间体,活泼自由基与氧气的反应一直是科研人员的关注点。HNO自由基与O2反应过程的能量变化如图所示,下列说法正确的是( )

A.反应物的键能总和大于生成物的键能总和

B.该历程中最大正反应的活化能E正=186.19 kJ mol-1

C.两种产物中P2更稳定,相同条件下Z转化为产物的速率:v(P1)<v(P2)

D.使用催化剂能提高产物P2的平衡产率

9.已知:H2S与不足量的O2反应时,生成S和H2O。根据以下三个热化学方程式:

ΔH1①

ΔH2②

ΔH3③

ΔH1、ΔH2、ΔH3三者大小关系正确的是( )

A.ΔH1>ΔH3>ΔH2 B.ΔH3>ΔH2>ΔH1

C.ΔH1>ΔH2>ΔH3 D.ΔH2>ΔH1>ΔH3

10.某反应的反应过程中能量变化如图所示,有关说法错误的是( )

A.该反应为吸热反应

B.该反应的ΔH=E2-E1

C.使用催化剂能降低反应活化能,提高活化分子百分数

D.催化剂能同等程度地改变正逆反应速率,但不改变ΔH

11.反应4NH3(g)+5O2(g) 4NO(g)+6H2O(g), H=-akJ mol-1,在5L密闭容器投入1molNH3和1mol的O2,2分钟后NO的物质的量增加了0.4mol,下列说法正确的是( )

A.2分钟反应放出的热量值小于0.1akJ

B.用氧气表示0~2min的反应速率:v(O2)=0.05mol·L-1·min-1

C.2分钟内NH3的转化率是50%

D.2分钟末c(H2O)=0.6mol/L

12.利用含碳化合物合成燃料是解决能源危机的重要方法,已知CO(g)+2H2(g) CH3OH(g)反应过程中的能量变化情况如图所示。下列判断正确的是( )

A.该反应的ΔH=+91 kJ·mol-1

B.1 mol CO(g)和2 mol H2(g)断键放出能量419 kJ

C.反应物的总能量大于生成物的总能量

D.如果该反应生成液态CH3OH,则ΔH增大

13. 分子中只存在S-F键。已知:1moLS(s)转化为气态硫原子吸收能量280kJ,断裂1moLS-F键需吸收330kJ能量。 ,则断裂1moLF-F键需要的能量为( )

A. B.

C. D.

14.一定条件下,反应物和生成物的相对能量与反应历程示意图如下,下列说法不正确的是( )

A.由历程I可计算,的总键能

B.由历程Ⅱ可知,相同条件下的浓度比的浓度对反应速度影响更大

C.相同条件下,的平衡转化率,历程I=历程Ⅱ

D.由历程I和历程Ⅱ可得,

15.已知A转化为C和D分步进行:①A(g) B(g)+2D(g)②B(g) C(g)+D(g),其反应过程能量如图所示,下列说法正确的是( )

A.1molA(g)的能量低于1molB(g)的能量

B.B(g) C(g)+D(g) ΔH=Ea4-Ea3

C.断裂1molA(g)化学键吸收的热量小于形成1molC(g)和3molD(g)化学键所放出的热量

D.反应过程中,由于Ea3

①C(s)+O2(g)= CO2(g)ΔH1;C(s)+ O2(g)= CO(g)ΔH2

②S(s)+O2(g)= SO2(g)ΔH3;S(g)+O2(g)=SO2(g)ΔH4

③H2(g)+ O2(g)=H2O(l)ΔH5;2H2(g)+O2(g)= 2H2O(l)ΔH6

④CaCO3(s)= CaO(s)+CO2(g)ΔH7;CaO(s)+H2O(l)= Ca(OH)2(s)ΔH8

A.① B.④ C.②③④ D.①②③

二、综合题

17.丁烯是一种重要的化工原料,可由丁烷催化脱氢制备。回答下列问题:

(1)正丁烷(C4H10)脱氢制1-丁烯(C4H8)的热化学方程式如下:

①C4H10(g)=

C4H8(g) + H2(g) ΔH1已知:②C4H10(g)

+ O2(g)= C4H8(g) + H2O(g) ΔH2=-119 kJ·mol-1③H2(g) + O2(g)= H2O(g) ΔH3=-242kJ·mol-1.反应①的ΔH1为 kJ·mol-1。图(a)是反应①平衡转化率与反应温度及压强的关系图,x 0.1(填“大于”或“小于”);欲使丁烯的平衡产率提高,应采取的措施是 (填标号)。

A.升高温度 B.降低温度 C.增大压强 D.降低压强

(2)丁烷和氢气的混合气体以一定流速通过填充有催化剂的反应器(氢气的作用是活化催化剂),出口气中含有丁烯、丁烷、氢气等。图(b)为丁烯产率与进料气中n(氢气)/n(丁烷)的关系。图中曲线呈现先升高后降低的变化趋势,其降低的原因是 。

(3)图(c)为反应产率和反应温度的关系曲线,副产物主要是高温裂解生成的短碳链烃类化合物。590

℃之后,丁烯产率快速降低的主要原因是 。

18.随着世界工业经济的发展、人口的剧增,全球能源紧张及世界气候面临越来越严重的问题,如何降低大气中CO2的含量及有效地开发利用CO2引起了全世界的普遍重视。

(1)把煤作为燃料可通过下列两种途径:

途径I:C(s)+O2(g)=CO2(g) ΔH1<0 ①

途径II:先制成水煤气:C(s)+H2O(g)=CO(g)+H2(g) ΔH2>0 ②

再燃烧水煤气:2CO(g)+O2(g)=2CO2(g) ΔH3<0 ③

2H2(g)+O2(g)=2H2O(g) ΔH4<0 ④

则途径I放出的热量 (填“大于”“等于”或“小于”)途径II放出的热量;ΔH1、ΔH2、ΔH3、ΔH4的数学关系式是 。

(2)在25℃、101kPa下,2g甲醇完全燃料放热45.36kJ,写出甲醇燃烧热的热化学方程式 。

(3)已知①CO(g)+ O2(g)=CO2(g) H1=-283.0kJ/mol

②H2(g)+ O2(g)=H2O(l) ΔH2=-285.8kJ/mol

③C2H5OH(l)+3O2(g)=2CO2(g)+3H2O(l) ΔH3=-1370kJ/mol

试计算④2CO(g)+4H2(g)=H2O(l)+C2H5OH(l)的ΔH= 。

(4)近年来,研究人员提出利用含硫物质热化学循环实现太阳能的转化与存储。过程如下:

反应I:2H2SO4(l)=2SO2(g)+2H2O(g) H1=+551kJ/mol

反应Ⅲ:S(s)+O2(g)=SO2(g) H3=-297kJ/mol

反应Ⅱ的热化学方程式:

19.回答下列问题:

(1)已知丙烷完全燃烧生成CO2和1

mol H2O(l)放出553.75kJ的热量,写出表示丙烷燃烧热的热化学方程式: 。

(2)在25℃、101kPa下,一定质量的无水乙醇(C2H5OH)完全燃烧时放出热量QkJ,其燃烧生成的CO2用过量饱和石灰水吸收可得100gCaCO3沉淀,则乙醇燃烧的热化学方程式为 。

(3)NaBH4(s)与H2O(l)反应生成NaBO2(s)和氢气,在25℃、101kPa下,已知每消耗3.8gNaBH4(s)放热21.6kJ,该反应的热化学方程式是 。

(4)化学反应中放出的热能(焓变,ΔH)与反应物和生成物的键能(E)有关。已知:E(H—H)=436kJ mol-1,E(Cl—Cl)=243kJ mol-1,E(H—Cl)=432kJ mol-1。则H2(g)+Cl2(g)

=2HCl(g) ΔH= 。

(5)如图是N2(g)和H2(g)反应生成2molNH3(g)过程中能量变化的示意图,请计算每生成1molNH3(g)放出热量为 。

20.

(1)Ⅰ.在2L密闭容器内,800℃时反应:2NO(g)+O2(g)2NO2(g)体系中,n(NO)随时间的变化如表:

时间(s) 0 1 2 3 4 5

n(NO)(mol) 0.020 0.010 0.008 0.007 0.007 0.007

800℃,反应达到平衡时,NO的转化率是 。

(2)用O2表示从0~2s内该反应的平均速率v= 。

(3)Ⅱ.将一定量纯净的氨基甲酸铵(NH2COONH4)置于特制的密闭真空容器中(假设容器体积不变,固体试样体积忽略不计),在恒定温度下使其达到分解平衡:NH2COONH4(s)2NH3(g)+CO2(g)。下列不能判断该分解反应已经达到化学平衡状态的是____(填选项)。

A.2v生(NH3)=v耗(CO2)

B.密闭容器中氨气的物质的量不变

C.容器中CO2与NH3的物质的量之比保持不变

D.密闭容器中总压强保持不变

E.形成6个N—H键的同时有2C=O键断裂

(4)能使该反应的反应速率增大的是____(选项)。

A.及时分离出CO2气体 B.适当升高温度

C.加入少量NH2COONH4(s) D.选择高效催化剂

(5)如图所示,上述反应中断开反应物中化学键吸收的能量 (填“大于”“等于”或“小于”)形成生成物中化学键放出的能量。

21.中和热的测定是高中重要的定量实验。取0.55mol/L的NaOH溶液50mL与0.25mol/L的硫酸50mL置于图所示的装置中进行中和热的测定实验,回答下列问题:

(1)从如图实验装置看,其中尚缺少的一种玻璃用品是 。

(2)若改用60mL 0.25 mol L-1H2SO4和50mL 0.55mol L-1NaOH溶液进行反应与上述实验相比,所放出的热量 (填“相等”“不相等”),若实验操作均正确,则所求中和热 (填“相等”“不相等”)

(3)写出稀盐酸和稀氢氧化钠溶液反应表示中和热的热化学方程式(中和热数值为57.3kJ/mol): 。

(4)某学生实验记录数据如下:

实验 起始温度t1/℃ 终止温度t2/℃

序号 硫酸 氢氧化钠溶液 混合溶液

① 20.0 20.1 23.2

② 20.2 20.4 23.4

③ 20.5 20.6 23.6

依据该学生的实验数据计算,该实验测得的中和热△H= (结果保留一位小数)。

(5)上述实验数值结果与57.3kJ/mol 有偏差,产生偏差的原因可能是 。

a.用温度计测定NaOH溶液起始温度后直接测定盐酸的温度

b.量取盐酸的体积时仰视读数

c.分多次把NaOH溶液倒入盛有盐酸的小烧杯中

d.实验装置保温、隔热效果差

答案解析部分

1.【答案】B

【解析】【解答】A.食物储藏在冰箱中主要是为了减慢食物的腐败,故A不符合题意;

B.在排气管处设置催化转化装置,可以减少汽车尾气的排放,减少污染,故B符合题意;

C.未知水与冰的量,无法判断能量高低,故C不符合题意;

D.水煤气主要为“CO和H2”耗氧比为2∶1,而甲烷的耗氧比为1∶2,故相同情况下,应增加进空气的量,不可直接改用天然气,故D不符合题意;

故答案为:B。

【分析】A.冰箱温度低,可以减慢反应速率;

B.催化转化装置可以将污染气体转化为无污染的气体;

C.能量与质量有关;

D.水煤气和天然气的成分不同。

2.【答案】C

【解析】【解答】A.该原电池锌做负极,铜做正极,铜片表面有气泡生成,故A不符合题意;

B.原电池是把化学能转化为电能的装置,灯泡发光,所以 装置中存在“化学能→电能→光能”的转换,故B不符合题意;

C.如果将硫酸换成硫酸铜,还可以组成原电池,锌做负极,铜做正极,锌和硫酸铜发生自发的氧化还原反应,导线中会有电子流动,故C符合题意;

D.如果将锌片换成铁片,就变成了铁和稀硫酸反应,铁做负极,铜做正极,电路中的电流方向不变,故D不符合题意;

故答案为C。

【分析】在该原电池中,锌做负极,发生失电子的氧化反应,其电极反应式为Zn-2e-=Zn2+;铜作为正极,稀硫酸中的H+在铜片上发生得电子的还原反应,生成H2,其电极反应式为2H++2e-=H2↑;据此结合选项分析。

3.【答案】C

【解析】【解答】A.为防止电池中的重金属离子污染土壤和水源,废电池要集中处理,不能深埋,A项不符合题意;

B. 适量施用化肥有利于提高农作物的产量,但大量使用会使土地板结硬化,污染环境,B项不符合题意;

C. 开发太阳能、风能和氢能等洁净能源可减少化石燃料的使用,减少污染物的排放,C项符合题意;

D.可燃冰可作燃料,合理开发利用可燃冰有助于缓解能源紧缺,但这不是缓解能源紧缺的唯一途径,开发氢能、地热能、风能等都有助于缓解能源紧缺,D项不符合题意;

故答案为:C。

【分析】A.电池中含有重金属;

B.化肥需要适量使用;

C.开发新能源有利于环境保护;

D.可燃冰的燃烧会增加含碳物质。

4.【答案】D

【解析】【解答】A、H2让人欢喜是由于其为理想能源,让人忧是由于其易燃易爆;

B、由于煤在作燃料时会产生一些污染物,故也埋下了祸根;

C、“无形杀手”是基于煤气化的气体是易燃易爆性气体,有时还会带有一些有毒物质;

D、“水是取之不尽的”是错误的认识。

故答案为:D

【分析】氢能、太阳能、核能、风能、电能、水能、潮汐能和地热能、氢气等属于新能源。

5.【答案】C

【解析】【解答】解:A、煤燃烧会生成二氧化硫等空气污染物,会造成环境污染,故A错误;

B、石油燃烧释放出二氧化碳和二氧化硫,引起温室效应和酸雨,故B错误;

C、氢气燃烧生成水,对环境没有污染,所以最理想的燃料,故C正确;

D、天然气燃烧会释放出二氧化碳,会造成温室效应,故D错误;

故选C.

【分析】氢气燃烧时与空气中的氧结合生成水,不会造成污染.

A、煤燃烧会生成二氧化硫等空气污染物;

B、石油燃烧释放出二氧化碳和二氧化硫;

C、氢气燃烧的产物只有水;

D、天然气燃烧会释放出二氧化碳.

6.【答案】D

【解析】【解答】A.利用焓变=生成物总能量-反应物总能量;图1所示曲线表示1molHCN(g)转化为1molHNC(g)需要吸收59.3kJ的能量,若不知道反应物的物质的量,则无法计算,A错误;

B.依据,图2所示的阴影部分面积表示物质的量浓度的改变值,B错误;

C.物质的能量越低,越稳定,由图3可知,所示曲线中状态①的物质能量高,状态②的物质的能量低,故状态②的物质稳定,C错误;

D.依据图4信息,其他条件相同时,盐酸的浓度越大,反应速率越快,反应需要的时间越短,镁条与不同浓度盐酸反应曲线,其中曲线a表示的盐酸浓度比曲线b大,D正确;

故选D。

【分析】A.利用焓变=生成物总能量-反应物总能量;

B.依据分析;

C.物质的能量越低,越稳定;

D.依据其他条件相同时,盐酸的浓度越大,反应速率越快。

7.【答案】B

【解析】【解答】已知:①

②C(s)+O2(g)=CO2(g)△H2=-393.5kJ mol-1

③

根据盖斯定律②×2+③-①可得2C(s)+H2(g)=C2H2(g)的△H=-393.5kJ mol-1×2+(-571.6kJ·mol-1)-(-2602.0kJ mol-1)=+228.2kJ·mol-1,

故答案为B。

【分析】根据盖斯定律计算。

8.【答案】B

【解析】【解答】A.从图中可以看出,反应物的总能量高于生成物的总能量,则反应物的键能总和小于生成物的键能总和,A不符合题意;

B.该历程中最大正反应的活化能E正=205.11 kJ mol-1-18.92 kJ mol-1=186.19 kJ mol-1,B符合题意;

C.两种产物中P2的能量更低,更稳定,相同条件下Z转化为产物的活化能E(P1)<E(P2),则Z转化为产物的速率:v(P1)>v(P2),C不符合题意;

D.使用催化剂能降低反应在的活化能,加快反应速率,但不能提高产物P2的平衡产率,D不符合题意;

故答案为:B。

【分析】A.依据图像分析;

B.依据反应历程计算;

C.物质能量越低,越稳定,活化能越低,反应速率越快;

D.使用催化剂能降低反应在的活化能,加快反应速率,不影响化学平衡;

9.【答案】B

【解析】【解答】依据反应的能量守恒可知反应都是放热反应,

① ΔH1

② ΔH2

③ ΔH3 (ΔH1、ΔH2、ΔH3均为负数)

反应②③相比,生成气态水和生成液态水相比,生成液态水放出的热量多,所以ΔH3>ΔH2;

反应①②相比,由于②反应中生成的单质硫转化为SO2气体时放出热量,所以ΔH2>ΔH1,综上所述ΔH1、ΔH2、ΔH3三者大小关系为ΔH3>ΔH2>ΔH1,

故答案为:B。

【分析】生成气态水和生成液态水相比,生成液态水放出的热量多;单质硫转化为二氧化硫时放出热量,燃烧均为放热反应,焓变为负值。

10.【答案】B

【解析】【解答】A.由图像可知,该反应反应物总能量低于生成物总能量,因此该反应为吸热反应,故A项说法不符合题意;

B.化学反应焓变=生成物总能量-反应物总能量,因此该反应的ΔH=E1-E2,故B项说法符合题意;

C.催化剂能降低反应活化能,使用催化剂将使体系中活化分子数增加,体系中分子数不变,因此活化分子百分数将增加,故C项说法不符合题意;

D.催化剂只是同等程度增加正逆反应速率,不改变反应热,故D项说法不符合题意;

故答案为B。

【分析】A、反应物总能量低于生成物总能量,该反应为吸热反应;

B、焓变=生成物总能量-反应物总能量;

C、催化剂可降低反应活化能,提高活化分子百分数;

D、催化剂对反应热没有影响。

11.【答案】B

【解析】【解答】在5L密闭容器投入1molNH3和1molO2,2分钟后NO的物质的量增加了0.4mol,则:

A.由热化学方程式可知生成4molNO,则放出akJ热量,则生成0.4molNO,则热量值为0.1akJ,A不符合题意;

B.用氧气表示2分钟的反应速率:v(O2)= =0.05mol L min-1,B符合题意;

C.2分钟内NH3的转化率是 ×100%=40%,C不符合题意;

D.2分钟末c(H2O)= =0.12mol/L,D不符合题意;

故答案为:B。

【分析】A.根据能量的变化与化学计量系数之比成正比,故可计算出能量为0.1aKJ

B.根据一氧化氮的数据计算出速率,速率之比等于化学计量系数之比即可计算氧气的速率

C.根据数据2min内氨气的转化量即可

D.根据数据计算出2min末水的物质的量即可

12.【答案】C

【解析】【解答】A.焓变等于正逆反应活化能之差,由图可知为放热反应,则ΔH=419kJ/mol-510kJ/mol=-91 kJ mol-1,故A不符合题意;

B.断键吸收能量,形成化学键放热,故B不符合题意;

C.反应放热,则反应物的总能量大于生成物的总能量,故C符合题意;

D.液态CH3OH比气态CH3OH的能量低,则反应放热更多,焓变为负,因此该反应生成液态CH3OH时ΔH减小,故D不符合题意;

故故答案为:C。

【分析】根据图示,反应物的总能量高于生成物的总能量,反应放热;断键吸收能量,形成化学键放热;生成液态CH3OH时,释放出的能量更多,ΔH更小.

13.【答案】B

【解析】【解答】反应热△H=反应物总键能-生成物总键能,设断裂1molF-F键需吸收的能量为x,热化学方程式为S(s)+3F2(g)═SF6(g)△H=-1220kJ/mol,则反应热△H=280KJ/mol+3×xKJ/mol-6x330kJ/mol=-1220kJ/mol,x=160kJ/mol,即断裂1molF-F键需吸收的能量为160kJ,

故答案为:B。

【分析】依据化学方程式结合物质结构分析,反应热△H=反应物断裂化学键吸收的能量-生成物形成化学键放出能量。

14.【答案】A

【解析】【解答】A、(E1-E3)是SO2的活化能,SO2的总键能不是(E1-E3)kJ,故A错误;

B、由历程Ⅱ可知,使用V2O5作催化剂,增大的浓度后,该反应的活化能减小,反应速率加快,说明相同条件下的浓度比的浓度对反应速度影响更大,故B正确;

C、使用催化剂不影响平衡状态,因此相同条件下,的平衡转化率,历程I=历程Ⅱ,故C正确;

D、使用催化剂不改变反应热,则 ,故D正确;

故答案为:A。

【分析】A、由图可知,(E1-E3)kJ是SO2的活化能;

B、历程Ⅱ中,使用催化剂增大的浓度后,反应的活化能减小,反应速率加快;

C、使用催化剂不影响平衡状态;

D、催化剂不改变反应热。

15.【答案】D

【解析】【解答】A. 不能比较1molA(g)的能量和1molB(g)的能量大小,A不符合题意;

B. 从图中反应前后能量变化可知,反应物总能量低于生成物总能量,B(g) C(g)+D(g)为吸热反应,ΔH>0,故ΔH=Ea3-Ea4,B不符合题意;

C. 从图中可知,A转化为C和D为吸热反应,断裂1molA(g)化学键吸收的热量应大于形成1molC(g)和3molD(g)化学键所放出的热量,C不符合题意;

D. 从反应过程的图像中可知, Ea3

【分析】A.从图中可知1molA(g)的能量低于1molB(g)和2molD(g)的总能量

B.根据焓变=生成物的能量-反应物的能量即可计算

C.根据焓变-生成物的能量-反应物的能量=反应物的键能-生成物的键能,而生成物的能量高于反应物的能量,因此反应物的键能高于生成物的键能

D.活化能越高,速率越慢

16.【答案】C

【解析】【解答】①C完全燃烧放出的热量较多,因ΔH<0,则前者小于后者,故①不符合题意;②固体变为气体要吸热,则后者放出的热量多,因ΔH<0,前者大于后者,故②符合题意;③参加反应的物质的量越大,反应的热量越多,因ΔH<0,前者大于后者,故③符合题意;④碳酸钙分解为吸热反应,ΔH>0,氧化钙和水反应为放热反应,ΔH<0,则前者大于后者,故④符合题意;

②③④符合题意,

故答案为:C。

【分析】对于放热反应,物质燃烧越完全、参加反应的物质的量越大,反应的热量越多,物质的聚集状态不同,反应热不同,固体变为气体要吸热,反应放出的热量越多是解答关键,注意比较时带入ΔH符号是易错点。

17.【答案】(1)+123;小于;AD

(2)氢气是产物之一,随着n(氢气)/n(丁烷)增大,逆反应速率增大,故丁烯产率下降

(3)丁烯高温裂解生成短链烃类

【解析】【解答】(1)②C4H10(g)+1/2O2(g)=C4H8(g)+H2O(g)△H2= 119kJ mol 1

③H2(g)+1/2O2(g)=H2O(g)△H3= 242kJ mol 1

② ③得C4H10(g)=C4H8(g)+H2(g)△H1=+123kJ mol 1;

由图(a)可知温度相同时,由0.1MPa变化到xMPa,丁烷转化率增大,即平衡正向移动,该反应是气体体积增大的反应,所以x的压强更小,x<0.1; 由于反应①为吸热反应,温度升高时,平衡正向移动,丁烯的平衡产率增大,反应①正向进行时体积增大,减压时平衡正向移动,丁烯的平衡产率增大,因此AD正确。本小题答案为:+123;小于;AD。(2)丁烷分解产生丁烯和氢气,一开始充入氢气是活化催化剂,同时氢气作为反应①的产物,增大氢气的量会促使平衡逆向移动,从而减少平衡体系中的丁烯的含量,使丁烯的产率降低。本小题答案为:氢气是产物之一,随着n(氢气)/n(丁烷)增大,逆反应速率增大,故丁烯产率下降。(3)图(c)为反应产率和反应温度的关系曲线,副产物主要是高温裂解生成的短碳链烃类化合物。温度超过590℃时,由于丁烷高温会裂解生成短链烃类,所以参加反应①的丁烷也就相应减少,产率下降。本小题答案为:丁烯高温裂解生成短链烃类。

【分析】本题考查的是用盖斯定律进行有关反应热的计算、化学平衡的影响因素。

①根据盖斯定律,②式-③式可得①式的△H1;

②由图(a)定温度,压强由0.1MPa变化到xMPa,丁烷的转化率增大,即平衡正向移动,结合反应前后气体体积的变化分析x;

③要使丁烯的平衡产率增大,需通过改变温度和压强使平衡正向移动;丁烷分解产生丁烯和氢气,增加氢气的量会促使平衡逆向移动,丁烯的产率下降;由题中信息可知丁烷高温会裂解生成短链烃类,所以当温度超过590℃时,部分丁烷裂解导致产率降低。

18.【答案】(1)等于;ΔH1=ΔH2+ (ΔH3+ΔH4)

(2)CH3OH(l)+ O2(g)=CO2(g)+2H2O(l)ΔH=-725.76kJ·mol-1

(3)-339.2kJ/mol

(4)3SO2(g)+2H2O(g)=2H2SO4(l)+S(s) H=-254kJ/mol

【解析】【解答】(1)根据盖斯定律可知,反应热只与始态和终态有关,而与反应的途径无关,通过观察可知途径I和途径I是等效的,途径I和途径I等量的煤燃烧消耗的氧气相等,两途径最终生成物只有二氧化碳,所以途径I放出的热量等于途径I放出的热量;途径I:C(s) +H2O(g)=CO(g) +H2(g)② ΔH2>0②再燃烧水煤气: 2CO(g) +O2(g)=2CO2(g)ΔH3<0③2H2(g) +O2 (g)=2H2O(g) ΔH4<0④由盖斯定律可知,②×2+③+④得2C(s) +2O2 (g)=2CO2(g)ΔH=2ΔH2+ΔH3+2ΔH4.所以ΔH1= ΔH= ( 2ΔH2+ΔH3+ΔH4) =ΔH2+ ( ΔH3+ΔH4);

(2)在25℃、101kPa下,2g甲醇( CH3OH )燃烧生成CO2和液态水时放热45.36kJ,32g甲醇燃烧生成1molCO2和液态水放出热量为752.76KJ;则表示甲醇燃烧的热化学方程式为: CH3OH(1) + O2(g) =CO2(g) +2H2O (1) ΔH=-752.76kJ·mol-1 ;

(3)已知①CO(g)+1212O2(g)=CO2(g) H1=-283.0kJ/mol,②H2(g)+1212O2(g)=H2O(l) ΔH2=-285.8kJ/mol,③C2H5OH(l)+3O2(g)=2CO2(g)+3H2O(l) ΔH3=-1370kJ/mol,④2CO(g)+4H2(g)=H2O(l)+C2H5OH(l) ΔH,由盖斯定律可知④=2×①+4×②-③,④2CO(g)+4H2(g)=H2O(l)+C2H5OH ΔH= 2 H1+4ΔH2 -ΔH3=-339.2kJ/mol

(4)根据题中信息反应Ⅱ的化学方程式:3SO2+2H2O=2H2SO4+S,反应I:2H2SO4(l)=2SO2(g)+2H2O(g) H1=+551kJ/mol反应Ⅲ:S(s)+O2(g)=SO2(g) H3=-297kJ/mol,由盖斯定律可知3SO2(g)+2H2O(g)=2H2SO4(l)+S(s) H=- H1- H3=-254kJ/mol 【分析】 (1)根据盖斯定律分析;

(2)燃烧热是1mol纯物质完全燃烧生成稳定氧化物时放出的热量;

(3)根据盖斯定律计算;

(4)根据盖斯定律计算。

19.【答案】(1)C3H8(g)+5O2(g)=3CO2(g)+4H2O(l) =-2215kJ/mol

(2)C2H5OH(l)+3O2(g)→2CO2(g)+3H2O(l) ΔH=-2QkJ·mol-1

(3)NaBH4(s)+2H2O(l) =NaBO2(s)+4H2(g) ΔH=-216kJ·mol-1

(4)-185kJ·mol-1

(5)46.1kJ

【解析】【解答】(1)丙烷燃烧的化学方程式为C3H8(g)+5O2(g)=3CO2(g)+4H2O(l),因为丙烷完全燃烧生成CO2和1 mol H2O(l)放出553.75kJ的热量,所以丙烷完全燃烧生成CO2和4 mol H2O(l)放出的热量为4×553.75kJ=2215kJ,其热化学方程式为:C3H8(g)+5O2(g)=3CO2(g)+4H2O(l) =-2215kJ/mol;答案为:C3H8(g)+5O2(g)=3CO2(g)+4H2O(l) =-2215kJ/mol;

(2)一定质量的无水乙醇(C2H5OH)完全燃烧生成的CO2用过量饱和石灰水吸收可得100gCaCO3沉淀,则CO2的物质的量为n(CO2)= n(CaCO3)= , 则C2H5OH的物质的量为0.5mol,由题给条件知,0.5mol C2H5OH完全燃烧时放出热量QkJ,则1mol C2H5OH完全燃烧时放出热量2QkJ,则乙醇燃烧的热化学方程式为C2H5OH(l)+3O2(g)→2CO2(g)+3H2O(l) ΔH=-2QkJ·mol-1;答案为:C2H5OH(l)+3O2(g)→2CO2(g)+3H2O(l) ΔH=-2QkJ·mol-1;

(3)已知每消耗3.8gNaBH4(s)放热21.6kJ,则消耗1mol NaBH4(s)放热为 ,则该反应的热化学方程式是NaBH4(s)+2H2O(l) =NaBO2(s)+4H2(g) ΔH=-216kJ·mol-1;答案为:NaBH4(s)+2H2O(l) =NaBO2(s)+4H2(g) ΔH=-216kJ·mol-1;

(4)因为ΔH=反应物的键能-生成物的键能,所以对于反应H2(g)+Cl2(g) =2HCl(g) ,ΔH= E(H—H)+ E(Cl—Cl)-2 E(H—Cl)= 436kJ mol-1+243kJ mol-1-2×432kJ mol-1=-185 kJ mol-1;故答案为-185 kJ mol-1;

(5)如图是N2(g)和H2(g)反应生成2molNH3(g)过程中能量变化的示意图,从图中可知,N2(g)和H2(g)反应生成2molNH3(g)放出的热量为 =E1-E2=335kJ mol-1-427.2kJ mol-1=-92.2 kJ mol-1,则每生成1molNH3(g)放出的热量为46.1kJ,故答案为46.1kJ;

【分析】(1)写出丙烷燃烧的化学方程式,结合生成1molH2O是放出的热量计算反应热,从而得出热化学方程式。

(2)写出乙醇燃烧的化学方程式,结合反应生成CO2的量计算反应热,从而得出热化学方程式。

(3)写出反应的化学方程式,结合NaBH4的量计算反应热,从而得出反应的热化学方程式。

(4)反应热等于反应物键能总和减去生成物的键能总和,据此计算反应热。

(5)根据反应的能量图,结合反应热ΔH=E1-E2进行计算。

20.【答案】(1)65%

(2)1.5×10-3mol·L-1·s-1

(3)A;C

(4)B;D

(5)大于

【解析】【解答】Ⅰ.(1)根据表格数据可知3s后NO的物质的量不再改变,反应达到平衡,此时Δn(NO)=0.020mol-0.007mol=0.013mol,转化率为×100%=65%;

(2)0~2s内v(NO)==3.0×10-3mol·L-1·s-1,速率之比等于化学计量数之比,所以v(O2)=v(NO)=×3.0×10-3mol·L-1·s-1=1.5×10-3mol·L-1·s-1;

Ⅱ.(3) A.2v生(NH3)=v耗(CO2),则4v生(CO2)=v耗(CO2),正逆反应速率不相等,不能说明反应达到平衡, A正确;

B.密闭容器中氨气的物质的量不变说明正逆反应速率相等,反应达到平衡,B不正确;

C.初始投料为氨基甲酸铵,为固体,所以无论反应是否达到平衡,容器中CO2与NH3的物质的量之比均为1:2,C正确;

D.该反应是气体系数之和增大的反应,当气体压强不变时,说明气体的物质的量不再增加,反应处于平衡状态,D不正确;

E.形成6个N-H键即生成2个NH3,有2个C=O键断裂即消耗1个CO2,正反应速率等于负反应速率,可判定为平衡态,E不正确;

故答案为:AC;

(4)A.及时分离出CO2气体,气体的浓度减小,反应速率减慢,A不正确;

B.升高温度活化分子百分数增大,反应速率加快,B正确;

C.NH2COONH4为固体,加入少量NH2COONH4对反应速率几乎没有影响,C不正确;

D.选择高效催化剂,降低反应的活化能,可以加快反应速率,D正确;

故答案为:BD;

(5)由图可知,反应物的总能量小于生成物的总能量,该反应为吸热反应,对于吸热反应来说反应物中化学键吸收的能量大于形成生成物中化学键放出的能量。

【分析】(1)由表可知,在3s后达到平衡,平衡时NO的物质的量为0.007mol,转化率等于变化量除以起始量。

(2)首先计算出0.2s内NO的化学反应速率,利用速率之比等于化学计量数之比,求出氧气的化学反应速率。

(3)判断化学反应是否达到平衡的标志:1.正逆反应速率相等;2.变化的量不再改变。

(4)加快化学反应速率有:升温、使用催化剂、增加浓度、加压等。

(5)由图可知,反应物总能量小于生成物总能量,该反应吸热, 反应中断开反应物中化学键吸收的能量 大于 形成生成物中化学键放出的能量

21.【答案】(1)环形玻璃搅拌棒

(2)不相等;相等

(3)HCl(aq)+NaOH(aq)=NaC l(aq)+H2O(l) △H=-57.3kJ mol-1

(4)-51.8

(5)acd

【解析】【解答】(1)由量热计的构造可知该装置的缺少仪器是环形玻璃搅拌器;(2)反应放出的热量和所用酸以及碱的量的多少有关,并若用60mL 0.25 mol L -1H 2SO 4和50mL 0.55mol L -1NaOH溶液进行反应,与上述实验相比,生成水的量增多,所放出的热量偏高,但是中和热的均是强酸和强碱反应生成1mol水时放出的热,中和热相等;(3) 中和热数值为57.3kJ/mol,故稀盐酸和稀氢氧化钠溶液反应表示中和热的热化学方程式为:HCl(aq)+NaOH(aq)=NaC l(aq)+H 2O(l) △H=-57.3kJ mol -1;(4)第一次测定温度差为:(23.2-20.05)℃=3.15℃,第二次测定的温度差为:(23.4-20.3)℃=3.1℃,第三次测定的温度差为:(23.6-20.55)℃=3.05℃,三次温度差的平均值为: ℃=3.1℃;50mL0.55mol/L氢氧化钠与50mL0.25mol/L硫酸溶液进行中和反应,生成水的物质的量为0.05L×0.50mol/L=0.025mol,溶液的质量为:100mL×1g/cm 3=100g,温度变化的值为△T=3.1℃,则生成0.025mol水放出的热量为:Q=m c △T=100g×4.18J/(g ℃)×3.1℃=1295.8J,即1.2958KJ,所以实验测得的中和热△H=- =-51.8 kJ/mol;(5)a.温度计测定NaOH溶液起始温度后直接插入稀H 2SO 4测温度,硫酸的起始温度偏高,温度差偏小,测得的热量偏小,中和热的数值偏小,选项a正确;

b.量取NaOH溶液的体积时仰视读数,会导致所量的氢氧化钠体积偏大,放出的热量偏高,中和热的数值偏大,选项b错误;

c.分多次把NaOH 溶液倒入盛有硫酸的小烧杯中,热量散失较多,测得温度偏低,中和热的数值偏小,选项c正确;

d.装置保温、隔热效果差,测得的热量偏小,中和热的数值偏小,选项d正确;

故答案为:acd。

【分析】(1)中和热测定实验中成功的关键为:保证热量不散失。所以本题中的装置不合乎要求。具体做法为:两烧杯之间填满泡沫塑料,且两烧杯口平齐。本实验的关键仪器:环形玻璃搅拌棒,考试经常出现。

(2)中和热数值为定值,和所用药品用量无关,都是生成1 mol 水所对应的反应热。

(3)书写中和热的热化学方程式一定要保证水是 1 mol 。

(4)用温度计测量温度时一定要保证温度计恢复室温后再进行测量。

同课章节目录

- 第1章 化学反应与能量转化

- 第1节 化学反应的热效应

- 第2节 化学能转化为电能——电池

- 第3节 电能转化为化学能——电解

- 第4节 金属的腐蚀与防护

- 微项目 设计载人航天器用化学电池与氧气再生方案——化学反应中能量及物质的转化利用

- 第2章 化学反应的方向、 限度与速率

- 第1节 化学反应的方向

- 第2节 化学反应的限度

- 第3节 化学反应的速率

- 第4节 化学反应条件的优化——工业合成氨

- 微项目 探讨如何利用工业废气中的二氧化碳合成甲醇——化学反应选择与反应条件优化

- 第3章 物质在水溶液中的行为

- 第1节 水与水溶液

- 第2节 弱电解质的电离 盐类的水解

- 第3节 沉淀溶解平衡

- 第4节 离子反应

- 微项目 揭秘索尔维制碱法和侯氏制碱法——化学平衡思想的创造性应用